複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (1)

○正正の旗、堂堂の陣せいせいのはたどうどうのじん🔗⭐🔉

○正正の旗、堂堂の陣せいせいのはたどうどうのじん

[孫子軍争]軍陣がととのって盛んなこと、また、士気ふるい勇み進む軍隊の形容。

⇒せい‐せい【正正】

ぜいせい‐はかい【脆性破壊】‥クワイ

材料が変形しないままで、急激な割れの進行のために破壊する現象。劈開へきかいはその例。低温の環境や水素を吸収した金属などでも起こる。

⇒ぜい‐せい【脆性】

せいせい‐はってん【生生発展】

絶えずいきおいよく発展すること。

⇒せい‐せい【生生】

せいせい‐ひん【精製品】

精製した品物。

⇒せい‐せい【精製】

せいせい‐ふ【征西府】

征西将軍宮の在所。1342年(興国3)懐良かねよし親王が薩摩に着いて成立。のち九州各地に移動。

⇒せい‐せい【征西】

せいせい‐ぶんぽう【生成文法】‥パフ

(generative grammar)チョムスキーの提唱した言語理論。また、その理論で仮定されている文法。人間は生得的に文法にかなった文を限りなく生成する能力を持っているとし、その生成の仕組みを文法と考えるもの。変形文法。生成変形文法。生成理論。→普遍文法

⇒せい‐せい【生成】

せいせい‐めん【精製綿】

脱脂綿。消毒綿。

⇒せい‐せい【精製】

せいせい‐るてん【生生流転】

⇒しょうじょうるてん

⇒せい‐せい【生生】

せい‐せき【成績】

①成就した結果。できばえ。できあがり。「営業―」

②特に、学業・試験などのできばえ。

⇒せいせき‐けいすう【成績係数】

⇒せいせき‐ひょう【成績表】

⇒せいせき‐ひょうか【成績評価】

せい‐せき【聖跡・聖蹟】

神聖な遺蹟。天皇行幸のあと、また、帝都の旧跡など。

せいせき‐けいすう【成績係数】

(cofficient of performance)冷凍機やヒートポンプの入力に対する出力の比。COP

⇒せい‐せき【成績】

せいせき‐ずほう【正積図法】‥ヅハフ

地図上の面積と実際の面積との比率を等しく表現する図法。ボンヌ図法・モルワイデ図法など。等積図法。

せいせき‐ひょう【成績表】‥ヘウ

各種の成績評価の結果を記入した表。学校の場合、通信簿とほぼ同義。

⇒せい‐せき【成績】

せいせき‐ひょうか【成績評価】‥ヒヤウ‥

学校において児童・生徒が各教科の学習で習得した結果を検査すること。進級・卒業の認定の資料とされることが多い。

⇒せい‐せき【成績】

せい‐せつ【正接・正切】

〔数〕(tangent)三角関数の一つ。タンジェント。→三角関数

せい‐せつ【性説】

人間の本性をめぐって中国で長い歴史を通じて交わされた論説。性善説(孟子)、性悪説(荀子)、善悪混ず(揚雄)、善・中・悪の性三品説(王充・韓愈)、朱子学の気質変化の説など。

せい‐せつ【凄切】

①甚だすごいこと。

②身にしみて悲しいこと。

せい‐せつ【旌節】

[周礼掌節]

①使者のしるしとする旗。

②旗と割符わりふ。

せい‐せつ【清節】

きよいみさお。汚れのない節操。清操。

せい‐せつ【精説】

くわしく説明すること。詳説。

せい‐ぜつ【凄絶】

甚だすさまじいこと。ものすごいさま。「―な戦い」

せい‐ぜつ【清絶】

非常に清らかであること。

ぜい‐せつ【贅説】

(「贅」は多言の意)無益の論説。贅言。

せい‐せっかい【生石灰】‥セキクワイ

酸化カルシウムの別称。

せい‐せん【井泉】

[礼記月令]井戸。また、井戸の水。

せい‐せん【生鮮】

新しく生き生きとしていること。新鮮。「―な野菜」

⇒せいせん‐しょくりょうひん【生鮮食料品】

せい‐せん【成選】

⇒じょうせん

せい‐せん【西遷】

(→)長征2に同じ。

せい‐せん【制銭】

中国で、政府鋳造の銅銭の明・清時代における呼称。私鋳銭に対する語。

せい‐せん【征戦】

敵地へ出かけて行って戦うこと。

せい‐せん【性腺】

(→)生殖腺に同じ。

⇒せいせん‐しげき‐ホルモン【性腺刺激ホルモン】

せい‐せん【青氈】

青色の毛氈。転じて、その家に古くからあるもの。また、その家の宝物。新花つみ「子が家、長物なし。ただこのふみをもつて―とす」

せい‐せん【政戦】

政治上のあらそい。政争。

せい‐せん【省銭】

⇒しょうせん

せい‐せん【清泉】

きよいいずみ。しみず。

せい‐せん【盛饌】

みごとな料理。すばらしいごちそう。文明本節用集「―あるときは必ず色を変じてたつ」

せい‐せん【聖戦】

神聖な目的のための戦争。→ジハード

せい‐せん【聖遷】

〔宗〕ヒジュラの訳語。

せい‐せん【腥羶・腥膻】

なまぐさいこと。なまぐさいもの。

せい‐せん【精銭】

①精良な銭。撰銭えりぜにが行われた中世に、古銭・宋銭・永楽銭など無条件で価値を認められた良質の貨幣。↔悪銭。

②永楽銭の異称。

せい‐せん【精選】

多くの中から特にすぐれたものをえりすぐること。えりぬき。よりぬき。「―された作品」

せい‐ぜん【井然】

(区画などが)乱れたところがなく正しく整っているさま。きちんと整っているさま。「―と区切る」

せい‐ぜん【正善】

正しく、道理にかなっていること。

せい‐ぜん【生前】

(亡くなった人が)生存していた時。存命中。しょうぜん。「―をしのぶ」「―愛用の品」↔没後↔死後。

⇒せいぜん‐こうい【生前行為】

⇒せいぜん‐しょぶん【生前処分】

⇒せいぜん‐そう【生前葬】

せい‐ぜん【西漸】

だんだん西方へ移ること。

⇒せいぜん‐うんどう【西漸運動】

せい‐ぜん【凄然・淒然】

①寒いさま。すずしいさま。

②さむざむとしていたましいさま。

③さびしさが身にしみるさま。

せい‐ぜん【旌善】

善行を表彰すること。

せい‐ぜん【聖善】

[詩経邶風、凱風]

①すぐれてよいこと。

②(母の徳を称していう語)慈母。

せい‐ぜん【整然】

正しくととのったさま。「秩序―」「理路―」「―と並ぶ」

せいぜん‐うんどう【西漸運動】

アメリカの歴史で人口が東部から西部へ向けて増加していったこと。→マニフェスト‐デスティニー

⇒せい‐ぜん【西漸】

せい‐せんかい【盛宣懐】‥クワイ

清末の官僚企業家。江蘇武進の人。李鴻章の部下として招商局・漢冶萍かんやひょう公司・中国通商銀行などを経営、のち郵伝大臣となり、外債の担保とするために鉄道国有化を実行しようとして、辛亥革命のきっかけを作った。(1844〜1916)

せいぜん‐こうい【生前行為】‥カウヰ

法律行為の効力が行為者の死亡には関係しない法律行為。↔死因行為。

⇒せい‐ぜん【生前】

せいせん‐しげき‐ホルモン【性腺刺激ホルモン】

(→)生殖腺刺激ホルモンに同じ。

⇒せい‐せん【性腺】

せい‐せんしょくたい【性染色体】

性の決定や分化、生殖細胞の形成に直接関係のある遺伝子を含む染色体。雌が同型、雄が異型のとき雌雄にあるのをX染色体、雄だけにあるのをY染色体、また雄が同型、雌が異型のとき雌雄にあるのをZ染色体、雌だけにあるのをW染色体という。

せいせん‐しょくりょうひん【生鮮食料品】‥レウ‥

野菜・魚肉など、特に新鮮であることを必要とする食料品。

⇒せい‐せん【生鮮】

せいぜん‐しょぶん【生前処分】

(→)生前行為に同じ。↔死因処分。

⇒せい‐ぜん【生前】

せいぜん‐せつ【性善説】

人間の本性は善であり仁・義を先天的に具有すると考え、それに基づく道徳による政治を主張した孟子の説。荀子じゅんしの性悪説に対立。

せいぜん‐そう【生前葬】‥サウ

生存しているうちに行う、自分の葬儀。従来の葬式に批判的な立場から、本人の意思で行う。

⇒せい‐ぜん【生前】

せい‐そ【世祖】

1王統の祖先。中国で、太祖・高祖・太宗などに次いで王朝の基礎を固めた皇帝の尊号。後漢の初代光武帝、元の第5代フビライ、清朝第3代順治帝など。

せい‐そ【成祖】

明朝の第3代永楽帝の廟号。

せい‐そ【青素】

〔化〕(→)シアンのこと。

せい‐そ【凄楚】

いたましく思うこと。

せい‐そ【清楚】

清らかでさっぱりしたさま。飾りけのないさま。「―な身なり」

せい‐そ【聖祖】

①天子の祖先。また、聖明な祖先。

②清朝の第4代康 こうき帝の廟号。

せい‐そ【聖祚】

天子の位。帝位。

せい‐そ【精粗】

くわしいことと大まかなこと。こまかいこととあらいこと。

せい‐そう【世宗】

①中国、五代後周の2代皇帝。柴栄。(在位954〜959)(921〜959)

②中国、金の5代皇帝。完顔雍。(在位1161〜1189)(1123〜1189)

③明の12代皇帝、嘉靖帝(在位1521〜1566)(1507〜1566)の廟号。

④清の雍正帝の廟号。

⑤朝鮮、李朝の4代国王。名は李祹りとう。訓民正音(ハングル)の制定、史書の編纂、儒学の振興などのほか、農業の奨励、対外的には倭館の設置、歳遣船制度の確立などに画期的な成果を挙げ、李朝の基礎を固めた。特に大王と尊称される。(在位1418〜1450)(1397〜1450)

せい‐そう【正装】‥サウ

儀式などに着る正式の服装。また、それを着ること。「―して列席する」↔略装

せい‐そう【生草】‥サウ

①生えている草。

②なまの草。

せい‐そう【成層】

次第に積み重なって層をなすこと。

⇒せいそう‐かざん【成層火山】

⇒せいそう‐がん【成層岩】

⇒せいそう‐けん【成層圏】

⇒せいそう‐めん【成層面】

せい‐そう【西廂】‥サウ

西側のひさしの間。西側の棟にある室。

せい‐そう【性巣】‥サウ

(→)生殖腺に同じ。

せい‐そう【青草】‥サウ

青々と茂った草。あおくさ。

せい‐そう【斉奏】

多数の楽器類で同じ旋律をいっしょに奏すること。

せい‐そう【斉荘】‥サウ

ととのっておごそかなこと。容儀をととのえつつしむこと。

せい‐そう【政争】‥サウ

政治上の争い。政権の奪いあい。

せい‐そう【星霜】‥サウ

(星は1年に天を1周し、霜は年ごとに降るからいう)としつき。歳月。平家物語2「十九年の―を送りて」。「幾―」

せい‐そう【悽愴】‥サウ

すさまじくいたましいこと。「―苛烈」

せい‐そう【清爽】‥サウ

きよくさわやかなこと。さっぱりしていること。

せい‐そう【清掃】‥サウ

きれいに掃除すること。さっぱりとはらい除くこと。「校庭を―する」

せい‐そう【清僧】

品行の正しい僧。肉食・妻帯をしない僧。

せい‐そう【清操】‥サウ

きよいみさお。潔白な志操。

せい‐そう【盛壮】‥サウ

勢いのさかんなこと。血気のさかんなこと。年が若くて元気なこと。

せい‐そう【盛粧】‥サウ

はでな化粧。厚化粧。

せい‐そう【盛装】‥サウ

はなやかに着飾ること。また、そのよそおい。「―して出かける」

せい‐そう【勢相】‥サウ

(大槻文彦が「広日本文典」で用いた語)動作の可能な意を表す相そう。動詞に、助動詞ル・ラル(文語)、レル・ラレル(口語)を添えて表す。

せい‐そう【腥臊】‥サウ

①肉のなまぐさいこと。

②悪くてけがらわしいこと。

せい‐そう【精巣】‥サウ

動物の精子を形成し、雄性ホルモンを分泌する器官。哺乳類などでは睾丸とも呼ぶ。↔卵巣

せい‐そう【靚粧】‥サウ

(「靚」は、よそおい飾る意)姿を立派に飾りよそおうこと。化粧。靚状。せいしょう。

せい‐ぞう【成造】‥ザウ

(主として明治期に用いた語)つくりあげること。つくること。造成。

せいぞう【西蔵】‥ザウ

チベットの漢名。

せい‐ぞう【聖像】‥ザウ

①聖人の肖像。

②天子の真影。

③キリスト・聖母マリアの肖像。

せい‐ぞう【製造】‥ザウ

品物をつくること。原料を加工して製品とすること。「家具の―」

⇒せいぞう‐かがく【製造化学】

⇒せいぞう‐ぎょう【製造業】

⇒せいぞう‐げんか【製造原価】

⇒せいぞうぶつ‐せきにん‐ほう【製造物責任法】

⇒せいぞうぶつ‐ばいしょうせきにん‐ほけん【製造物賠償責任保険】

⇒せいぞう‐もと【製造元】

せいぞう‐かがく【製造化学】‥ザウクワ‥

化学変化を利用して製品をつくる方法に関する化学。工業化学。

⇒せい‐ぞう【製造】

せいそう‐がく【性相学】‥サウ‥

人相・骨相・手相など、人の肉体上に現れた特性からその性質や運命を判断する学問。

せいそう‐かざん【成層火山】‥クワ‥

火山の形態の一種。噴出した溶岩や火山灰が次第に噴火口の周囲に堆積して層をなしている円錐形の火山。富士山・鳥海山の類。層状火山。コニーデ。→火山(図)。

⇒せい‐そう【成層】

せいそう‐がん【成層岩】

層をなす岩石で、堆積岩たいせきがんにほぼ同じ。低変成度の変成岩を含むこともある。

⇒せい‐そう【成層】

せいそうき【西廂記】‥サウ‥

(セイショウキとも)元代の戯曲。王実甫の作。14世紀初め成る。唐の元稹げんしんの伝奇小説「会真記」(鶯鶯伝)に基づき、佳人崔鶯鶯と才子張君瑞との曲折ある恋物語を脚色したもの。

せいぞう‐ぎょう【製造業】‥ザウゲフ

原料品を加工して新しい品物をつくる生産業。品物をつくる営業。

⇒せい‐ぞう【製造】

せいそう‐けん【成層圏】

対流圏と中間圏との間にある大気圏。その底は対流圏界面で、上限は約50キロメートル。気温は上部ほど上昇する。

⇒せい‐そう【成層】

せいぞう‐げんか【製造原価】‥ザウ‥

企業などで、製品やサービスの生産のために費消した財貨やサービスの価値。材料費・労務費・経費からなる。主に工場で発生した原価を、原価計算の手続きにより製品単位に集計したもの。

⇒せい‐ぞう【製造】

せい‐そうじょ‐がく【生層序学】

(→)化石層序学に同じ。

せい‐そう‐ねん【青壮年】‥サウ‥

青年と壮年との併称。主として満16歳以上40歳未満の者。

せいぞうぶつ‐せきにん‐ほう【製造物責任法】‥ザウ‥ハフ

商品の欠陥により消費者の人身・財産に被害が生じた場合、製造者にその損害賠償責任を負わせることを定めた法律。1994年制定。PL法。

⇒せい‐ぞう【製造】

せいぞうぶつ‐ばいしょうせきにん‐ほけん【製造物賠償責任保険】‥ザウ‥シヤウ‥

製造物責任についての消費者からの損害賠償請求に対して、製造業者・輸入業者などが加入して賠償責任に備える保険制度。生産物賠償責任保険。

⇒せい‐ぞう【製造】

せいそう‐めん【成層面】

〔地〕(→)層面2に同じ。層理面。

⇒せい‐そう【成層】

せいぞう‐もと【製造元】‥ザウ‥

その製品を作って送り出した所。製造所。

⇒せい‐ぞう【製造】

せい‐そく【正則】

①正しい規則。

②規則にかなっていること。正規。↔変則。

③〔数〕(regular)複素平面の一定の領域Dで定義された複素変数関数が、Dのすべての点で微分可能なとき、この関数はDで正則であるという。

⇒せいそく‐かんすう【正則関数】

⇒せいそく‐きょくせん【正則曲線】

せい‐そく【生息】

①生活すること。

②繁殖すること。

③(→)棲息に同じ。

⇒せいそく‐ばしょ【生息場所】

せい‐そく【声息】

たより。消息。音信。おとずれ。

せい‐そく【悽惻】

かなしみいたむこと。

せい‐そく【棲息・栖息】

人間や動物が生きて住んでいること。生息。「―地」

せい‐そく【静息】

しずまりやむこと。静止。

せい‐ぞく【世俗】

⇒せぞく

せい‐ぞく【世族】

①代々血統の続いて来た一族。また、代々禄を受ける家柄。世家。

②(→)姓族せいぞく2に同じ。

せい‐ぞく【正続】

正編と続編。

せい‐ぞく【西俗】

西洋の風俗。

せい‐ぞく【姓族】

①同姓の一族。

②中国で、漢末から六朝時代にかけてあった社会的身分の一つ。上層の門地の高い富裕な階層。世族。

せいそく‐かんすう【正則関数】‥クワン‥

ある領域で正則な複素変数関数。

⇒せい‐そく【正則】

せいそく‐きょくせん【正則曲線】

曲線上の点の座標を助変域の関数として表した時、その関数が連続な微分係数をもち、かつこれらが同時に0とならないような連続曲線。

⇒せい‐そく【正則】

せいそく‐ばしょ【生息場所】

(habitat)生物の個体あるいは個体群がすんでいる場所。単なる位置座標ではなく生活環境を指し、その特性が質的に表示される。すみ場所。ハビタット。

⇒せい‐そく【生息】

せい‐そつ【精卒】

精選の兵。精鋭の兵。精兵。

せいそ‐どう【清暑堂】‥ダウ

⇒せいしょどう。今鏡「―御かぐら」

せい‐ぞろい【勢揃い】‥ゾロヒ

①軍勢が揃うこと。転じて、多くの人などが1カ所に集まり揃うこと。せいぞろえ。

②何もかも揃うこと。浄瑠璃、吉野都女楠「酒でも餅でも、うまい物の―」

せい‐ぞろえ【背揃え】‥ゾロヘ

身長の順にそろえること。

せい‐ぞろえ【勢揃え】‥ゾロヘ

軍勢を集めそろえること。また、多くの人などが集まること。せいぞろい。

せい‐ぞん【生存】

(セイソンとも)生きながらえること。生命を存続すること。「―者」

⇒せいぞん‐きょうそう【生存競争】

⇒せいぞん‐けん【生存権】

⇒せいぞん‐ほけん【生存保険】

せいぞん‐きょうそう【生存競争】‥キヤウサウ

①(struggle for existenceの加藤弘之による訳語)生物のすべての種は多産であるので、生存して子孫をのこすのは環境に対する適者であり、不適者はおのずから淘汰とうたされるものと見られ、これを同種の個体間の競争とみなして生存競争という。ダーウィンはこれに基づいて自然淘汰説を立てた。原義は生存闘争で、その場合には異種間の対立関係を含む。

②比喩的に、人類社会で生活や地位をめぐって行われる競争。福沢諭吉、福翁百話「―の世に国を立てゝ頼む所は唯硝鉄のみとて」。「企業間の―」

⇒せい‐ぞん【生存】

せいぞん‐けん【生存権】

人権の一つ。社会の各員が人間らしい生存を全うする権利。日本国憲法第25条はこれを確認。

→参照条文:日本国憲法第25条

⇒せい‐ぞん【生存】

せいぞん‐ほけん【生存保険】

生命保険の一種。被保険者が保険期間満了の時点まで生存していることを条件に、規定の保険金を支払うもの。→資金保険2→貯蓄保険

⇒せい‐ぞん【生存】

せ‐いた【背板】

①丸太から板などを挽ひき取って残った部分。

②腰掛などの背もたれの板。

③武具の一種。腹巻の背の空隙を塞ぐもの。臆病板。

せいた【清田】

姓氏の一つ。

⇒せいた‐たんそう【清田儋叟】

せいた【誓多・逝多・制多】

(Jeta パーリ)(→)祇陀ぎだ太子に同じ。

⇒せいた‐りん【逝多林】

せい‐たい【世態】

世の中の有様。世の状態。世相。せたい。

せい‐たい【正対】

対象にまっすぐ向くこと。まともに向き合うこと。

せい‐たい【生体】

生物の生きている体。栄養摂取・感覚・運動・成長・増殖などの、生活現象を強調していう語。

⇒せいたい‐いしょく【生体移植】

⇒せいたい‐こうぶんし【生体高分子】

⇒せいたい‐しきそ【生体色素】

⇒せいたい‐せんしょく【生体染色】

⇒せいたい‐でんき【生体電気】

⇒せいたい‐にんしょう【生体認証】

⇒せいたい‐はんのう【生体反応】

⇒せいたい‐まく【生体膜】

⇒せいたい‐ろん【生体論】

せい‐たい【生態】

①生物の生活形態。広く生物各種の個体・個体群や生物集団の生存の様式を指す。生物集団に限定して用いることもある。形態や生理に対していう。「昆虫の―」

②(比喩的に)社会生活における、そのもののありのままの状態。「若者の―」「現代語の―」

⇒せいたい‐がく【生態学】

⇒せいたい‐けい【生態系】

⇒せいたい‐けい【生態型】

⇒せいたいてき‐ちい【生態的地位】

せい‐たい【成体】

生物で、生殖が可能なほどに成熟したもの。

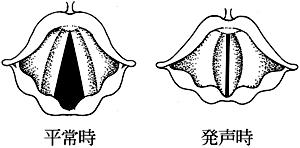

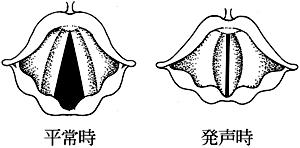

せい‐たい【声帯】

喉頭の中央部にある発声装置。前端は甲状軟骨の内面に、後端は披裂軟骨に付着する弾力ある2条の靱帯じんたいで、空気の通路(声門)の幅を縮め、肺から出される空気によって振動し音を出す。

声帯

こうき帝の廟号。

せい‐そ【聖祚】

天子の位。帝位。

せい‐そ【精粗】

くわしいことと大まかなこと。こまかいこととあらいこと。

せい‐そう【世宗】

①中国、五代後周の2代皇帝。柴栄。(在位954〜959)(921〜959)

②中国、金の5代皇帝。完顔雍。(在位1161〜1189)(1123〜1189)

③明の12代皇帝、嘉靖帝(在位1521〜1566)(1507〜1566)の廟号。

④清の雍正帝の廟号。

⑤朝鮮、李朝の4代国王。名は李祹りとう。訓民正音(ハングル)の制定、史書の編纂、儒学の振興などのほか、農業の奨励、対外的には倭館の設置、歳遣船制度の確立などに画期的な成果を挙げ、李朝の基礎を固めた。特に大王と尊称される。(在位1418〜1450)(1397〜1450)

せい‐そう【正装】‥サウ

儀式などに着る正式の服装。また、それを着ること。「―して列席する」↔略装

せい‐そう【生草】‥サウ

①生えている草。

②なまの草。

せい‐そう【成層】

次第に積み重なって層をなすこと。

⇒せいそう‐かざん【成層火山】

⇒せいそう‐がん【成層岩】

⇒せいそう‐けん【成層圏】

⇒せいそう‐めん【成層面】

せい‐そう【西廂】‥サウ

西側のひさしの間。西側の棟にある室。

せい‐そう【性巣】‥サウ

(→)生殖腺に同じ。

せい‐そう【青草】‥サウ

青々と茂った草。あおくさ。

せい‐そう【斉奏】

多数の楽器類で同じ旋律をいっしょに奏すること。

せい‐そう【斉荘】‥サウ

ととのっておごそかなこと。容儀をととのえつつしむこと。

せい‐そう【政争】‥サウ

政治上の争い。政権の奪いあい。

せい‐そう【星霜】‥サウ

(星は1年に天を1周し、霜は年ごとに降るからいう)としつき。歳月。平家物語2「十九年の―を送りて」。「幾―」

せい‐そう【悽愴】‥サウ

すさまじくいたましいこと。「―苛烈」

せい‐そう【清爽】‥サウ

きよくさわやかなこと。さっぱりしていること。

せい‐そう【清掃】‥サウ

きれいに掃除すること。さっぱりとはらい除くこと。「校庭を―する」

せい‐そう【清僧】

品行の正しい僧。肉食・妻帯をしない僧。

せい‐そう【清操】‥サウ

きよいみさお。潔白な志操。

せい‐そう【盛壮】‥サウ

勢いのさかんなこと。血気のさかんなこと。年が若くて元気なこと。

せい‐そう【盛粧】‥サウ

はでな化粧。厚化粧。

せい‐そう【盛装】‥サウ

はなやかに着飾ること。また、そのよそおい。「―して出かける」

せい‐そう【勢相】‥サウ

(大槻文彦が「広日本文典」で用いた語)動作の可能な意を表す相そう。動詞に、助動詞ル・ラル(文語)、レル・ラレル(口語)を添えて表す。

せい‐そう【腥臊】‥サウ

①肉のなまぐさいこと。

②悪くてけがらわしいこと。

せい‐そう【精巣】‥サウ

動物の精子を形成し、雄性ホルモンを分泌する器官。哺乳類などでは睾丸とも呼ぶ。↔卵巣

せい‐そう【靚粧】‥サウ

(「靚」は、よそおい飾る意)姿を立派に飾りよそおうこと。化粧。靚状。せいしょう。

せい‐ぞう【成造】‥ザウ

(主として明治期に用いた語)つくりあげること。つくること。造成。

せいぞう【西蔵】‥ザウ

チベットの漢名。

せい‐ぞう【聖像】‥ザウ

①聖人の肖像。

②天子の真影。

③キリスト・聖母マリアの肖像。

せい‐ぞう【製造】‥ザウ

品物をつくること。原料を加工して製品とすること。「家具の―」

⇒せいぞう‐かがく【製造化学】

⇒せいぞう‐ぎょう【製造業】

⇒せいぞう‐げんか【製造原価】

⇒せいぞうぶつ‐せきにん‐ほう【製造物責任法】

⇒せいぞうぶつ‐ばいしょうせきにん‐ほけん【製造物賠償責任保険】

⇒せいぞう‐もと【製造元】

せいぞう‐かがく【製造化学】‥ザウクワ‥

化学変化を利用して製品をつくる方法に関する化学。工業化学。

⇒せい‐ぞう【製造】

せいそう‐がく【性相学】‥サウ‥

人相・骨相・手相など、人の肉体上に現れた特性からその性質や運命を判断する学問。

せいそう‐かざん【成層火山】‥クワ‥

火山の形態の一種。噴出した溶岩や火山灰が次第に噴火口の周囲に堆積して層をなしている円錐形の火山。富士山・鳥海山の類。層状火山。コニーデ。→火山(図)。

⇒せい‐そう【成層】

せいそう‐がん【成層岩】

層をなす岩石で、堆積岩たいせきがんにほぼ同じ。低変成度の変成岩を含むこともある。

⇒せい‐そう【成層】

せいそうき【西廂記】‥サウ‥

(セイショウキとも)元代の戯曲。王実甫の作。14世紀初め成る。唐の元稹げんしんの伝奇小説「会真記」(鶯鶯伝)に基づき、佳人崔鶯鶯と才子張君瑞との曲折ある恋物語を脚色したもの。

せいぞう‐ぎょう【製造業】‥ザウゲフ

原料品を加工して新しい品物をつくる生産業。品物をつくる営業。

⇒せい‐ぞう【製造】

せいそう‐けん【成層圏】

対流圏と中間圏との間にある大気圏。その底は対流圏界面で、上限は約50キロメートル。気温は上部ほど上昇する。

⇒せい‐そう【成層】

せいぞう‐げんか【製造原価】‥ザウ‥

企業などで、製品やサービスの生産のために費消した財貨やサービスの価値。材料費・労務費・経費からなる。主に工場で発生した原価を、原価計算の手続きにより製品単位に集計したもの。

⇒せい‐ぞう【製造】

せい‐そうじょ‐がく【生層序学】

(→)化石層序学に同じ。

せい‐そう‐ねん【青壮年】‥サウ‥

青年と壮年との併称。主として満16歳以上40歳未満の者。

せいぞうぶつ‐せきにん‐ほう【製造物責任法】‥ザウ‥ハフ

商品の欠陥により消費者の人身・財産に被害が生じた場合、製造者にその損害賠償責任を負わせることを定めた法律。1994年制定。PL法。

⇒せい‐ぞう【製造】

せいぞうぶつ‐ばいしょうせきにん‐ほけん【製造物賠償責任保険】‥ザウ‥シヤウ‥

製造物責任についての消費者からの損害賠償請求に対して、製造業者・輸入業者などが加入して賠償責任に備える保険制度。生産物賠償責任保険。

⇒せい‐ぞう【製造】

せいそう‐めん【成層面】

〔地〕(→)層面2に同じ。層理面。

⇒せい‐そう【成層】

せいぞう‐もと【製造元】‥ザウ‥

その製品を作って送り出した所。製造所。

⇒せい‐ぞう【製造】

せい‐そく【正則】

①正しい規則。

②規則にかなっていること。正規。↔変則。

③〔数〕(regular)複素平面の一定の領域Dで定義された複素変数関数が、Dのすべての点で微分可能なとき、この関数はDで正則であるという。

⇒せいそく‐かんすう【正則関数】

⇒せいそく‐きょくせん【正則曲線】

せい‐そく【生息】

①生活すること。

②繁殖すること。

③(→)棲息に同じ。

⇒せいそく‐ばしょ【生息場所】

せい‐そく【声息】

たより。消息。音信。おとずれ。

せい‐そく【悽惻】

かなしみいたむこと。

せい‐そく【棲息・栖息】

人間や動物が生きて住んでいること。生息。「―地」

せい‐そく【静息】

しずまりやむこと。静止。

せい‐ぞく【世俗】

⇒せぞく

せい‐ぞく【世族】

①代々血統の続いて来た一族。また、代々禄を受ける家柄。世家。

②(→)姓族せいぞく2に同じ。

せい‐ぞく【正続】

正編と続編。

せい‐ぞく【西俗】

西洋の風俗。

せい‐ぞく【姓族】

①同姓の一族。

②中国で、漢末から六朝時代にかけてあった社会的身分の一つ。上層の門地の高い富裕な階層。世族。

せいそく‐かんすう【正則関数】‥クワン‥

ある領域で正則な複素変数関数。

⇒せい‐そく【正則】

せいそく‐きょくせん【正則曲線】

曲線上の点の座標を助変域の関数として表した時、その関数が連続な微分係数をもち、かつこれらが同時に0とならないような連続曲線。

⇒せい‐そく【正則】

せいそく‐ばしょ【生息場所】

(habitat)生物の個体あるいは個体群がすんでいる場所。単なる位置座標ではなく生活環境を指し、その特性が質的に表示される。すみ場所。ハビタット。

⇒せい‐そく【生息】

せい‐そつ【精卒】

精選の兵。精鋭の兵。精兵。

せいそ‐どう【清暑堂】‥ダウ

⇒せいしょどう。今鏡「―御かぐら」

せい‐ぞろい【勢揃い】‥ゾロヒ

①軍勢が揃うこと。転じて、多くの人などが1カ所に集まり揃うこと。せいぞろえ。

②何もかも揃うこと。浄瑠璃、吉野都女楠「酒でも餅でも、うまい物の―」

せい‐ぞろえ【背揃え】‥ゾロヘ

身長の順にそろえること。

せい‐ぞろえ【勢揃え】‥ゾロヘ

軍勢を集めそろえること。また、多くの人などが集まること。せいぞろい。

せい‐ぞん【生存】

(セイソンとも)生きながらえること。生命を存続すること。「―者」

⇒せいぞん‐きょうそう【生存競争】

⇒せいぞん‐けん【生存権】

⇒せいぞん‐ほけん【生存保険】

せいぞん‐きょうそう【生存競争】‥キヤウサウ

①(struggle for existenceの加藤弘之による訳語)生物のすべての種は多産であるので、生存して子孫をのこすのは環境に対する適者であり、不適者はおのずから淘汰とうたされるものと見られ、これを同種の個体間の競争とみなして生存競争という。ダーウィンはこれに基づいて自然淘汰説を立てた。原義は生存闘争で、その場合には異種間の対立関係を含む。

②比喩的に、人類社会で生活や地位をめぐって行われる競争。福沢諭吉、福翁百話「―の世に国を立てゝ頼む所は唯硝鉄のみとて」。「企業間の―」

⇒せい‐ぞん【生存】

せいぞん‐けん【生存権】

人権の一つ。社会の各員が人間らしい生存を全うする権利。日本国憲法第25条はこれを確認。

→参照条文:日本国憲法第25条

⇒せい‐ぞん【生存】

せいぞん‐ほけん【生存保険】

生命保険の一種。被保険者が保険期間満了の時点まで生存していることを条件に、規定の保険金を支払うもの。→資金保険2→貯蓄保険

⇒せい‐ぞん【生存】

せ‐いた【背板】

①丸太から板などを挽ひき取って残った部分。

②腰掛などの背もたれの板。

③武具の一種。腹巻の背の空隙を塞ぐもの。臆病板。

せいた【清田】

姓氏の一つ。

⇒せいた‐たんそう【清田儋叟】

せいた【誓多・逝多・制多】

(Jeta パーリ)(→)祇陀ぎだ太子に同じ。

⇒せいた‐りん【逝多林】

せい‐たい【世態】

世の中の有様。世の状態。世相。せたい。

せい‐たい【正対】

対象にまっすぐ向くこと。まともに向き合うこと。

せい‐たい【生体】

生物の生きている体。栄養摂取・感覚・運動・成長・増殖などの、生活現象を強調していう語。

⇒せいたい‐いしょく【生体移植】

⇒せいたい‐こうぶんし【生体高分子】

⇒せいたい‐しきそ【生体色素】

⇒せいたい‐せんしょく【生体染色】

⇒せいたい‐でんき【生体電気】

⇒せいたい‐にんしょう【生体認証】

⇒せいたい‐はんのう【生体反応】

⇒せいたい‐まく【生体膜】

⇒せいたい‐ろん【生体論】

せい‐たい【生態】

①生物の生活形態。広く生物各種の個体・個体群や生物集団の生存の様式を指す。生物集団に限定して用いることもある。形態や生理に対していう。「昆虫の―」

②(比喩的に)社会生活における、そのもののありのままの状態。「若者の―」「現代語の―」

⇒せいたい‐がく【生態学】

⇒せいたい‐けい【生態系】

⇒せいたい‐けい【生態型】

⇒せいたいてき‐ちい【生態的地位】

せい‐たい【成体】

生物で、生殖が可能なほどに成熟したもの。

せい‐たい【声帯】

喉頭の中央部にある発声装置。前端は甲状軟骨の内面に、後端は披裂軟骨に付着する弾力ある2条の靱帯じんたいで、空気の通路(声門)の幅を縮め、肺から出される空気によって振動し音を出す。

声帯

⇒せいたい‐もしゃ【声帯模写】

せい‐たい【青苔】

青色のこけ。あおごけ。

せい‐たい【青黛】

①濃い青色。

②青いまゆずみ。また、それでかいた美しい眉。源平盛衰記19「親に似たる子とて―の眉のわたり」

③俳優が舞台化粧に用いる藍色の顔料。江戸生艶気樺焼えどうまれうわきのかばやき「月代さかやきへは―をぬり」

せい‐たい【政体】

①国家の組織形態。君主制・共和制など。

②統治権の運用形式。立憲政体と専制政体とに分けられる。統治権の所在を示す国体と区別する。

③法令用語としては、立憲主義的国家体制の意。

⇒せいたい‐しょ【政体書】

せい‐たい【聖体】

①天皇の身体。玉体。

②キリストの体の称。パンと葡萄ぶどう酒の形をとって現存するとされる。

⇒せいたい‐はいりょう【聖体拝領】

せい‐たい【静態】

静止し、あるいは釣合を保って動かない状態。また、動いているものを、仮にある時点で止めたと考えた時の状態。「―社会学」↔動態。

⇒せいたい‐とうけい【静態統計】

せい‐たい【整体】

手技によって骨格のゆがみや異常を整え、健康増進をはかる民間療法。カイロプラクティックの類。

せい‐たい【臍帯】

⇒さいたい

せい‐だい【世代】

⇒せだい

せい‐だい【正大】

正しく大きなさま。意志・言行が、正しく堂々としていること。「公明―」

せい‐だい【盛大】

集会・儀式などが、盛んで大きいさま。極めて盛んなこと。「―に祝う」「―な拍手」

せい‐だい【盛代】

国の勢いが盛んな時代。盛世。

せい‐だい【聖代】

聖天子の治める世。聖世。聖朝。坪内逍遥、小説神髄「我国にて小説の行はるゝ、此明治の―をもつて古今未曾有といふべきなり」

せいたい‐いしょく【生体移植】

生体から摘出した臓器を移植すること。

⇒せい‐たい【生体】

せいたい‐がく【生態学】

(ecology)生物の生活に関する科学。対象とする生物集団に応じて、個生態学・個体群生態学・群集生態学・生態系生態学などに、また、対象とする場所に応じて、海洋生態学・森林生態学・都市生態学などに分かれる。エコロジー。

⇒せい‐たい【生態】

せいたい‐けい【生態系】

(ecosystem)生物の群集とその背景となる物質循環のような無機的環境をひとまとめにした地域理解。海洋生態系・都市生態系・地球生態系など。エコシステム。

⇒せい‐たい【生態】

せいたい‐けい【生態型】

(ecotype)ある生物が環境に適応して変化し、その変化が遺伝的に固定しているものをいう。形質が遺伝的に固定しない場合にも誤用されることがある。温暖型・寒冷型・高山型などが知られる。エコタイプ。→地方型。

⇒せい‐たい【生態】

せい‐たいけん【性体験】

性に関する体験。特に、性交の体験。

せい‐たいこう【西太后】

(皇后慈安太后が東太后と呼ばれたのに対し、紫禁城西六宮の儲秀宮ちょしゅうきゅうに居住したのでいう)清の文宗(咸豊帝)の妃。満州正黄旗人の名家、葉赫那拉エホナラ氏の出。穆宗(同治帝)を生み、慈禧太后と尊称。妹の子、徳宗(光緒帝)の時、政権をもっぱらにし、戊戌ぼじゅつ政変や義和団事件に際し反動政策をとった。諡おくりなは孝欽顕皇后。(1835〜1908)

せいたい‐こうぶんし【生体高分子】‥カウ‥

生体中に存在する高分子。澱粉でんぷんやセルロースなどの多糖類、蛋白質・核酸およびこれらの複合体。

⇒せい‐たい【生体】

せいたい‐しきそ【生体色素】

生体に含まれている色素。動物のメラニンなど体色にかかわるもの、ポルフィリン・ヘモグロビンなど生理的に重要な働きをもつもの、植物のカロテン・アントシアン・葉緑素など。生体内色素。

⇒せい‐たい【生体】

せいたい‐しょ【政体書】

五カ条の誓文に基づき、明治政府の政治組織を定めた布告書。福岡孝弟たかちか・副島種臣が起草し、慶応4年(1868)閏4月公布。三権分立の原理により構成される太政官に全権力を集中するとともに、官吏公選制を導入。翌年7月廃止。

⇒せい‐たい【政体】

せいたい‐せんしょく【生体染色】

生物体の一部または全体を、できるだけ生活状態をそこなうことなく色素で染色すること。

⇒せい‐たい【生体】

せいたいてき‐ちい【生態的地位】‥ヰ

(ecological niche)自然界における種ないし個体群の位置を示す生態学的概念。生息場所や食う食われる関係などでの場所や役割をいう。ニッチ。

⇒せい‐たい【生態】

せいたい‐でんき【生体電気】

(→)生物電気に同じ。

⇒せい‐たい【生体】

せいたい‐とうけい【静態統計】

ある特定の日時における人口・銀行券発行高のように、一定の時点での状態の調査によって作成された統計。

⇒せい‐たい【静態】

せいたい‐にんしょう【生体認証】

(→)バイオ‐メトリクスに同じ。

⇒せい‐たい【生体】

せいたい‐はいりょう【聖体拝領】‥リヤウ

カトリックで、聖餐せいさん式のとき聖体を受けること。

⇒せい‐たい【聖体】

せいたい‐はんのう【生体反応】‥オウ

①生きている細胞内でのみ起こる呈色その他の反応。

②(→)生活反応2に同じ。

⇒せい‐たい【生体】

せいたい‐まく【生体膜】

細胞、あるいは細胞小器官とその外部との境界をなす膜。細胞膜・核膜・リソソーム膜・ミトコンドリアの内膜と外膜などの総称。厚さ7〜10ナノメートル、蛋白質と脂質が主成分で、ほかに多糖類をもつ。脂質は2重層になっている。膜に局在している蛋白質は酵素や受容体の働きをし、エネルギー変換・物質代謝・情報の感受・能動輸送などを担う。

⇒せい‐たい【生体】

せいたい‐もしゃ【声帯模写】

(漫談家古川緑波ろっぱの造語)芸能人・政治家その他有名人または鳥獣などの声を模倣する演芸。声色こわいろ。

⇒せい‐たい【声帯】

せいたい‐ろん【生体論】

(→)有機体論に同じ。

⇒せい‐たい【生体】

せい‐たか【背高】

身長が普通の人より高いこと。また、そういう人。誹風柳多留16「よいとこへ来たと―使われる」。「―のっぽ」

⇒せいたか‐あわだちそう【背高泡立草】

⇒せいたか‐しぎ【背高鷸】

せいたか【制吒迦・制多迦】

(梵語Ceṭaka 従僕の意)八大童子の第8。矜羯羅こんがらとともに不動明王の左右に随う。像は紅蓮ぐれん色で怒りを表し、左手に金剛杵こんごうしょを、右手に金剛棒を持つ。制吒迦童子。

せいたか‐あわだちそう【背高泡立草】‥サウ

キク科の多年草。北アメリカ原産の帰化植物。荒地や植生の破壊された場所に侵入・繁殖、しばしば大群落を作る。高さ1.5〜2メートル。10月頃大きな円錐花序に黄色の小頭状花を密につける。類似の帰化植物にオオアワダチソウがあり、高さ1メートル余、花期は7〜8月。

セイタカアワダチソウ

撮影:関戸 勇

⇒せいたい‐もしゃ【声帯模写】

せい‐たい【青苔】

青色のこけ。あおごけ。

せい‐たい【青黛】

①濃い青色。

②青いまゆずみ。また、それでかいた美しい眉。源平盛衰記19「親に似たる子とて―の眉のわたり」

③俳優が舞台化粧に用いる藍色の顔料。江戸生艶気樺焼えどうまれうわきのかばやき「月代さかやきへは―をぬり」

せい‐たい【政体】

①国家の組織形態。君主制・共和制など。

②統治権の運用形式。立憲政体と専制政体とに分けられる。統治権の所在を示す国体と区別する。

③法令用語としては、立憲主義的国家体制の意。

⇒せいたい‐しょ【政体書】

せい‐たい【聖体】

①天皇の身体。玉体。

②キリストの体の称。パンと葡萄ぶどう酒の形をとって現存するとされる。

⇒せいたい‐はいりょう【聖体拝領】

せい‐たい【静態】

静止し、あるいは釣合を保って動かない状態。また、動いているものを、仮にある時点で止めたと考えた時の状態。「―社会学」↔動態。

⇒せいたい‐とうけい【静態統計】

せい‐たい【整体】

手技によって骨格のゆがみや異常を整え、健康増進をはかる民間療法。カイロプラクティックの類。

せい‐たい【臍帯】

⇒さいたい

せい‐だい【世代】

⇒せだい

せい‐だい【正大】

正しく大きなさま。意志・言行が、正しく堂々としていること。「公明―」

せい‐だい【盛大】

集会・儀式などが、盛んで大きいさま。極めて盛んなこと。「―に祝う」「―な拍手」

せい‐だい【盛代】

国の勢いが盛んな時代。盛世。

せい‐だい【聖代】

聖天子の治める世。聖世。聖朝。坪内逍遥、小説神髄「我国にて小説の行はるゝ、此明治の―をもつて古今未曾有といふべきなり」

せいたい‐いしょく【生体移植】

生体から摘出した臓器を移植すること。

⇒せい‐たい【生体】

せいたい‐がく【生態学】

(ecology)生物の生活に関する科学。対象とする生物集団に応じて、個生態学・個体群生態学・群集生態学・生態系生態学などに、また、対象とする場所に応じて、海洋生態学・森林生態学・都市生態学などに分かれる。エコロジー。

⇒せい‐たい【生態】

せいたい‐けい【生態系】

(ecosystem)生物の群集とその背景となる物質循環のような無機的環境をひとまとめにした地域理解。海洋生態系・都市生態系・地球生態系など。エコシステム。

⇒せい‐たい【生態】

せいたい‐けい【生態型】

(ecotype)ある生物が環境に適応して変化し、その変化が遺伝的に固定しているものをいう。形質が遺伝的に固定しない場合にも誤用されることがある。温暖型・寒冷型・高山型などが知られる。エコタイプ。→地方型。

⇒せい‐たい【生態】

せい‐たいけん【性体験】

性に関する体験。特に、性交の体験。

せい‐たいこう【西太后】

(皇后慈安太后が東太后と呼ばれたのに対し、紫禁城西六宮の儲秀宮ちょしゅうきゅうに居住したのでいう)清の文宗(咸豊帝)の妃。満州正黄旗人の名家、葉赫那拉エホナラ氏の出。穆宗(同治帝)を生み、慈禧太后と尊称。妹の子、徳宗(光緒帝)の時、政権をもっぱらにし、戊戌ぼじゅつ政変や義和団事件に際し反動政策をとった。諡おくりなは孝欽顕皇后。(1835〜1908)

せいたい‐こうぶんし【生体高分子】‥カウ‥

生体中に存在する高分子。澱粉でんぷんやセルロースなどの多糖類、蛋白質・核酸およびこれらの複合体。

⇒せい‐たい【生体】

せいたい‐しきそ【生体色素】

生体に含まれている色素。動物のメラニンなど体色にかかわるもの、ポルフィリン・ヘモグロビンなど生理的に重要な働きをもつもの、植物のカロテン・アントシアン・葉緑素など。生体内色素。

⇒せい‐たい【生体】

せいたい‐しょ【政体書】

五カ条の誓文に基づき、明治政府の政治組織を定めた布告書。福岡孝弟たかちか・副島種臣が起草し、慶応4年(1868)閏4月公布。三権分立の原理により構成される太政官に全権力を集中するとともに、官吏公選制を導入。翌年7月廃止。

⇒せい‐たい【政体】

せいたい‐せんしょく【生体染色】

生物体の一部または全体を、できるだけ生活状態をそこなうことなく色素で染色すること。

⇒せい‐たい【生体】

せいたいてき‐ちい【生態的地位】‥ヰ

(ecological niche)自然界における種ないし個体群の位置を示す生態学的概念。生息場所や食う食われる関係などでの場所や役割をいう。ニッチ。

⇒せい‐たい【生態】

せいたい‐でんき【生体電気】

(→)生物電気に同じ。

⇒せい‐たい【生体】

せいたい‐とうけい【静態統計】

ある特定の日時における人口・銀行券発行高のように、一定の時点での状態の調査によって作成された統計。

⇒せい‐たい【静態】

せいたい‐にんしょう【生体認証】

(→)バイオ‐メトリクスに同じ。

⇒せい‐たい【生体】

せいたい‐はいりょう【聖体拝領】‥リヤウ

カトリックで、聖餐せいさん式のとき聖体を受けること。

⇒せい‐たい【聖体】

せいたい‐はんのう【生体反応】‥オウ

①生きている細胞内でのみ起こる呈色その他の反応。

②(→)生活反応2に同じ。

⇒せい‐たい【生体】

せいたい‐まく【生体膜】

細胞、あるいは細胞小器官とその外部との境界をなす膜。細胞膜・核膜・リソソーム膜・ミトコンドリアの内膜と外膜などの総称。厚さ7〜10ナノメートル、蛋白質と脂質が主成分で、ほかに多糖類をもつ。脂質は2重層になっている。膜に局在している蛋白質は酵素や受容体の働きをし、エネルギー変換・物質代謝・情報の感受・能動輸送などを担う。

⇒せい‐たい【生体】

せいたい‐もしゃ【声帯模写】

(漫談家古川緑波ろっぱの造語)芸能人・政治家その他有名人または鳥獣などの声を模倣する演芸。声色こわいろ。

⇒せい‐たい【声帯】

せいたい‐ろん【生体論】

(→)有機体論に同じ。

⇒せい‐たい【生体】

せい‐たか【背高】

身長が普通の人より高いこと。また、そういう人。誹風柳多留16「よいとこへ来たと―使われる」。「―のっぽ」

⇒せいたか‐あわだちそう【背高泡立草】

⇒せいたか‐しぎ【背高鷸】

せいたか【制吒迦・制多迦】

(梵語Ceṭaka 従僕の意)八大童子の第8。矜羯羅こんがらとともに不動明王の左右に随う。像は紅蓮ぐれん色で怒りを表し、左手に金剛杵こんごうしょを、右手に金剛棒を持つ。制吒迦童子。

せいたか‐あわだちそう【背高泡立草】‥サウ

キク科の多年草。北アメリカ原産の帰化植物。荒地や植生の破壊された場所に侵入・繁殖、しばしば大群落を作る。高さ1.5〜2メートル。10月頃大きな円錐花序に黄色の小頭状花を密につける。類似の帰化植物にオオアワダチソウがあり、高さ1メートル余、花期は7〜8月。

セイタカアワダチソウ

撮影:関戸 勇

⇒せい‐たか【背高】

せいたか‐しぎ【背高鷸】

チドリ目セイタカシギ科の鳥の総称。また、その一種。ハトより大きく脚が非常に長い。世界に7種ほどが分布。日本にはセイタカシギとソリハシセイタカシギが渡来。近年、東京湾などの埋立地で繁殖。

セイタカシギ

撮影:小宮輝之

⇒せい‐たか【背高】

せいたか‐しぎ【背高鷸】

チドリ目セイタカシギ科の鳥の総称。また、その一種。ハトより大きく脚が非常に長い。世界に7種ほどが分布。日本にはセイタカシギとソリハシセイタカシギが渡来。近年、東京湾などの埋立地で繁殖。

セイタカシギ

撮影:小宮輝之

ソリハシセイタカシギ

撮影:小宮輝之

ソリハシセイタカシギ

撮影:小宮輝之

⇒せい‐たか【背高】

せい‐たかっけい【正多角形】‥カク‥

すべての辺の長さが互いに相等しく、すべての頂点における内角が互いに相等しい多角形。正多辺形。

せい‐たく【聖沢】

聖上の恩沢。天子のめぐみ。

せい‐たく【請託】

権力のある人に、内々で私事を頼むこと。情実上の依頼。「―を受ける」

せいた・ぐ【虐ぐ】

〔他下二〕

(→)「せたぐ」に同じ。日葡辞書「セイタグル」

せい‐だく【清濁】

①清いことと濁っていること。比喩的に、正と邪。善と悪。

②清音と濁音。日葡辞書「コトバノセイダク」

⇒清濁併せ呑む

ぜい‐たく【贅沢】

①必要以上に金をかけること。分に過ぎたおごり。「―な暮し」

②ものごとが必要な限度を越えていること。

⇒ぜいたく‐ざんまい【贅沢三昧】

⇒ぜいたく‐ひん【贅沢品】

⇒せい‐たか【背高】

せい‐たかっけい【正多角形】‥カク‥

すべての辺の長さが互いに相等しく、すべての頂点における内角が互いに相等しい多角形。正多辺形。

せい‐たく【聖沢】

聖上の恩沢。天子のめぐみ。

せい‐たく【請託】

権力のある人に、内々で私事を頼むこと。情実上の依頼。「―を受ける」

せいた・ぐ【虐ぐ】

〔他下二〕

(→)「せたぐ」に同じ。日葡辞書「セイタグル」

せい‐だく【清濁】

①清いことと濁っていること。比喩的に、正と邪。善と悪。

②清音と濁音。日葡辞書「コトバノセイダク」

⇒清濁併せ呑む

ぜい‐たく【贅沢】

①必要以上に金をかけること。分に過ぎたおごり。「―な暮し」

②ものごとが必要な限度を越えていること。

⇒ぜいたく‐ざんまい【贅沢三昧】

⇒ぜいたく‐ひん【贅沢品】

こうき帝の廟号。

せい‐そ【聖祚】

天子の位。帝位。

せい‐そ【精粗】

くわしいことと大まかなこと。こまかいこととあらいこと。

せい‐そう【世宗】

①中国、五代後周の2代皇帝。柴栄。(在位954〜959)(921〜959)

②中国、金の5代皇帝。完顔雍。(在位1161〜1189)(1123〜1189)

③明の12代皇帝、嘉靖帝(在位1521〜1566)(1507〜1566)の廟号。

④清の雍正帝の廟号。

⑤朝鮮、李朝の4代国王。名は李祹りとう。訓民正音(ハングル)の制定、史書の編纂、儒学の振興などのほか、農業の奨励、対外的には倭館の設置、歳遣船制度の確立などに画期的な成果を挙げ、李朝の基礎を固めた。特に大王と尊称される。(在位1418〜1450)(1397〜1450)

せい‐そう【正装】‥サウ

儀式などに着る正式の服装。また、それを着ること。「―して列席する」↔略装

せい‐そう【生草】‥サウ

①生えている草。

②なまの草。

せい‐そう【成層】

次第に積み重なって層をなすこと。

⇒せいそう‐かざん【成層火山】

⇒せいそう‐がん【成層岩】

⇒せいそう‐けん【成層圏】

⇒せいそう‐めん【成層面】

せい‐そう【西廂】‥サウ

西側のひさしの間。西側の棟にある室。

せい‐そう【性巣】‥サウ

(→)生殖腺に同じ。

せい‐そう【青草】‥サウ

青々と茂った草。あおくさ。

せい‐そう【斉奏】

多数の楽器類で同じ旋律をいっしょに奏すること。

せい‐そう【斉荘】‥サウ

ととのっておごそかなこと。容儀をととのえつつしむこと。

せい‐そう【政争】‥サウ

政治上の争い。政権の奪いあい。

せい‐そう【星霜】‥サウ

(星は1年に天を1周し、霜は年ごとに降るからいう)としつき。歳月。平家物語2「十九年の―を送りて」。「幾―」

せい‐そう【悽愴】‥サウ

すさまじくいたましいこと。「―苛烈」

せい‐そう【清爽】‥サウ

きよくさわやかなこと。さっぱりしていること。

せい‐そう【清掃】‥サウ

きれいに掃除すること。さっぱりとはらい除くこと。「校庭を―する」

せい‐そう【清僧】

品行の正しい僧。肉食・妻帯をしない僧。

せい‐そう【清操】‥サウ

きよいみさお。潔白な志操。

せい‐そう【盛壮】‥サウ

勢いのさかんなこと。血気のさかんなこと。年が若くて元気なこと。

せい‐そう【盛粧】‥サウ

はでな化粧。厚化粧。

せい‐そう【盛装】‥サウ

はなやかに着飾ること。また、そのよそおい。「―して出かける」

せい‐そう【勢相】‥サウ

(大槻文彦が「広日本文典」で用いた語)動作の可能な意を表す相そう。動詞に、助動詞ル・ラル(文語)、レル・ラレル(口語)を添えて表す。

せい‐そう【腥臊】‥サウ

①肉のなまぐさいこと。

②悪くてけがらわしいこと。

せい‐そう【精巣】‥サウ

動物の精子を形成し、雄性ホルモンを分泌する器官。哺乳類などでは睾丸とも呼ぶ。↔卵巣

せい‐そう【靚粧】‥サウ

(「靚」は、よそおい飾る意)姿を立派に飾りよそおうこと。化粧。靚状。せいしょう。

せい‐ぞう【成造】‥ザウ

(主として明治期に用いた語)つくりあげること。つくること。造成。

せいぞう【西蔵】‥ザウ

チベットの漢名。

せい‐ぞう【聖像】‥ザウ

①聖人の肖像。

②天子の真影。

③キリスト・聖母マリアの肖像。

せい‐ぞう【製造】‥ザウ

品物をつくること。原料を加工して製品とすること。「家具の―」

⇒せいぞう‐かがく【製造化学】

⇒せいぞう‐ぎょう【製造業】

⇒せいぞう‐げんか【製造原価】

⇒せいぞうぶつ‐せきにん‐ほう【製造物責任法】

⇒せいぞうぶつ‐ばいしょうせきにん‐ほけん【製造物賠償責任保険】

⇒せいぞう‐もと【製造元】

せいぞう‐かがく【製造化学】‥ザウクワ‥

化学変化を利用して製品をつくる方法に関する化学。工業化学。

⇒せい‐ぞう【製造】

せいそう‐がく【性相学】‥サウ‥

人相・骨相・手相など、人の肉体上に現れた特性からその性質や運命を判断する学問。

せいそう‐かざん【成層火山】‥クワ‥

火山の形態の一種。噴出した溶岩や火山灰が次第に噴火口の周囲に堆積して層をなしている円錐形の火山。富士山・鳥海山の類。層状火山。コニーデ。→火山(図)。

⇒せい‐そう【成層】

せいそう‐がん【成層岩】

層をなす岩石で、堆積岩たいせきがんにほぼ同じ。低変成度の変成岩を含むこともある。

⇒せい‐そう【成層】

せいそうき【西廂記】‥サウ‥

(セイショウキとも)元代の戯曲。王実甫の作。14世紀初め成る。唐の元稹げんしんの伝奇小説「会真記」(鶯鶯伝)に基づき、佳人崔鶯鶯と才子張君瑞との曲折ある恋物語を脚色したもの。

せいぞう‐ぎょう【製造業】‥ザウゲフ

原料品を加工して新しい品物をつくる生産業。品物をつくる営業。

⇒せい‐ぞう【製造】

せいそう‐けん【成層圏】

対流圏と中間圏との間にある大気圏。その底は対流圏界面で、上限は約50キロメートル。気温は上部ほど上昇する。

⇒せい‐そう【成層】

せいぞう‐げんか【製造原価】‥ザウ‥

企業などで、製品やサービスの生産のために費消した財貨やサービスの価値。材料費・労務費・経費からなる。主に工場で発生した原価を、原価計算の手続きにより製品単位に集計したもの。

⇒せい‐ぞう【製造】

せい‐そうじょ‐がく【生層序学】

(→)化石層序学に同じ。

せい‐そう‐ねん【青壮年】‥サウ‥

青年と壮年との併称。主として満16歳以上40歳未満の者。

せいぞうぶつ‐せきにん‐ほう【製造物責任法】‥ザウ‥ハフ

商品の欠陥により消費者の人身・財産に被害が生じた場合、製造者にその損害賠償責任を負わせることを定めた法律。1994年制定。PL法。

⇒せい‐ぞう【製造】

せいぞうぶつ‐ばいしょうせきにん‐ほけん【製造物賠償責任保険】‥ザウ‥シヤウ‥

製造物責任についての消費者からの損害賠償請求に対して、製造業者・輸入業者などが加入して賠償責任に備える保険制度。生産物賠償責任保険。

⇒せい‐ぞう【製造】

せいそう‐めん【成層面】

〔地〕(→)層面2に同じ。層理面。

⇒せい‐そう【成層】

せいぞう‐もと【製造元】‥ザウ‥

その製品を作って送り出した所。製造所。

⇒せい‐ぞう【製造】

せい‐そく【正則】

①正しい規則。

②規則にかなっていること。正規。↔変則。

③〔数〕(regular)複素平面の一定の領域Dで定義された複素変数関数が、Dのすべての点で微分可能なとき、この関数はDで正則であるという。

⇒せいそく‐かんすう【正則関数】

⇒せいそく‐きょくせん【正則曲線】

せい‐そく【生息】

①生活すること。

②繁殖すること。

③(→)棲息に同じ。

⇒せいそく‐ばしょ【生息場所】

せい‐そく【声息】

たより。消息。音信。おとずれ。

せい‐そく【悽惻】

かなしみいたむこと。

せい‐そく【棲息・栖息】

人間や動物が生きて住んでいること。生息。「―地」

せい‐そく【静息】

しずまりやむこと。静止。

せい‐ぞく【世俗】

⇒せぞく

せい‐ぞく【世族】

①代々血統の続いて来た一族。また、代々禄を受ける家柄。世家。

②(→)姓族せいぞく2に同じ。

せい‐ぞく【正続】

正編と続編。

せい‐ぞく【西俗】

西洋の風俗。

せい‐ぞく【姓族】

①同姓の一族。

②中国で、漢末から六朝時代にかけてあった社会的身分の一つ。上層の門地の高い富裕な階層。世族。

せいそく‐かんすう【正則関数】‥クワン‥

ある領域で正則な複素変数関数。

⇒せい‐そく【正則】

せいそく‐きょくせん【正則曲線】

曲線上の点の座標を助変域の関数として表した時、その関数が連続な微分係数をもち、かつこれらが同時に0とならないような連続曲線。

⇒せい‐そく【正則】

せいそく‐ばしょ【生息場所】

(habitat)生物の個体あるいは個体群がすんでいる場所。単なる位置座標ではなく生活環境を指し、その特性が質的に表示される。すみ場所。ハビタット。

⇒せい‐そく【生息】

せい‐そつ【精卒】

精選の兵。精鋭の兵。精兵。

せいそ‐どう【清暑堂】‥ダウ

⇒せいしょどう。今鏡「―御かぐら」

せい‐ぞろい【勢揃い】‥ゾロヒ

①軍勢が揃うこと。転じて、多くの人などが1カ所に集まり揃うこと。せいぞろえ。

②何もかも揃うこと。浄瑠璃、吉野都女楠「酒でも餅でも、うまい物の―」

せい‐ぞろえ【背揃え】‥ゾロヘ

身長の順にそろえること。

せい‐ぞろえ【勢揃え】‥ゾロヘ

軍勢を集めそろえること。また、多くの人などが集まること。せいぞろい。

せい‐ぞん【生存】

(セイソンとも)生きながらえること。生命を存続すること。「―者」

⇒せいぞん‐きょうそう【生存競争】

⇒せいぞん‐けん【生存権】

⇒せいぞん‐ほけん【生存保険】

せいぞん‐きょうそう【生存競争】‥キヤウサウ

①(struggle for existenceの加藤弘之による訳語)生物のすべての種は多産であるので、生存して子孫をのこすのは環境に対する適者であり、不適者はおのずから淘汰とうたされるものと見られ、これを同種の個体間の競争とみなして生存競争という。ダーウィンはこれに基づいて自然淘汰説を立てた。原義は生存闘争で、その場合には異種間の対立関係を含む。

②比喩的に、人類社会で生活や地位をめぐって行われる競争。福沢諭吉、福翁百話「―の世に国を立てゝ頼む所は唯硝鉄のみとて」。「企業間の―」

⇒せい‐ぞん【生存】

せいぞん‐けん【生存権】

人権の一つ。社会の各員が人間らしい生存を全うする権利。日本国憲法第25条はこれを確認。

→参照条文:日本国憲法第25条

⇒せい‐ぞん【生存】

せいぞん‐ほけん【生存保険】

生命保険の一種。被保険者が保険期間満了の時点まで生存していることを条件に、規定の保険金を支払うもの。→資金保険2→貯蓄保険

⇒せい‐ぞん【生存】

せ‐いた【背板】

①丸太から板などを挽ひき取って残った部分。

②腰掛などの背もたれの板。

③武具の一種。腹巻の背の空隙を塞ぐもの。臆病板。

せいた【清田】

姓氏の一つ。

⇒せいた‐たんそう【清田儋叟】

せいた【誓多・逝多・制多】

(Jeta パーリ)(→)祇陀ぎだ太子に同じ。

⇒せいた‐りん【逝多林】

せい‐たい【世態】

世の中の有様。世の状態。世相。せたい。

せい‐たい【正対】

対象にまっすぐ向くこと。まともに向き合うこと。

せい‐たい【生体】

生物の生きている体。栄養摂取・感覚・運動・成長・増殖などの、生活現象を強調していう語。

⇒せいたい‐いしょく【生体移植】

⇒せいたい‐こうぶんし【生体高分子】

⇒せいたい‐しきそ【生体色素】

⇒せいたい‐せんしょく【生体染色】

⇒せいたい‐でんき【生体電気】

⇒せいたい‐にんしょう【生体認証】

⇒せいたい‐はんのう【生体反応】

⇒せいたい‐まく【生体膜】

⇒せいたい‐ろん【生体論】

せい‐たい【生態】

①生物の生活形態。広く生物各種の個体・個体群や生物集団の生存の様式を指す。生物集団に限定して用いることもある。形態や生理に対していう。「昆虫の―」

②(比喩的に)社会生活における、そのもののありのままの状態。「若者の―」「現代語の―」

⇒せいたい‐がく【生態学】

⇒せいたい‐けい【生態系】

⇒せいたい‐けい【生態型】

⇒せいたいてき‐ちい【生態的地位】

せい‐たい【成体】

生物で、生殖が可能なほどに成熟したもの。

せい‐たい【声帯】

喉頭の中央部にある発声装置。前端は甲状軟骨の内面に、後端は披裂軟骨に付着する弾力ある2条の靱帯じんたいで、空気の通路(声門)の幅を縮め、肺から出される空気によって振動し音を出す。

声帯

こうき帝の廟号。

せい‐そ【聖祚】

天子の位。帝位。

せい‐そ【精粗】

くわしいことと大まかなこと。こまかいこととあらいこと。

せい‐そう【世宗】

①中国、五代後周の2代皇帝。柴栄。(在位954〜959)(921〜959)

②中国、金の5代皇帝。完顔雍。(在位1161〜1189)(1123〜1189)

③明の12代皇帝、嘉靖帝(在位1521〜1566)(1507〜1566)の廟号。

④清の雍正帝の廟号。

⑤朝鮮、李朝の4代国王。名は李祹りとう。訓民正音(ハングル)の制定、史書の編纂、儒学の振興などのほか、農業の奨励、対外的には倭館の設置、歳遣船制度の確立などに画期的な成果を挙げ、李朝の基礎を固めた。特に大王と尊称される。(在位1418〜1450)(1397〜1450)

せい‐そう【正装】‥サウ

儀式などに着る正式の服装。また、それを着ること。「―して列席する」↔略装

せい‐そう【生草】‥サウ

①生えている草。

②なまの草。

せい‐そう【成層】

次第に積み重なって層をなすこと。

⇒せいそう‐かざん【成層火山】

⇒せいそう‐がん【成層岩】

⇒せいそう‐けん【成層圏】

⇒せいそう‐めん【成層面】

せい‐そう【西廂】‥サウ

西側のひさしの間。西側の棟にある室。

せい‐そう【性巣】‥サウ

(→)生殖腺に同じ。

せい‐そう【青草】‥サウ

青々と茂った草。あおくさ。

せい‐そう【斉奏】

多数の楽器類で同じ旋律をいっしょに奏すること。

せい‐そう【斉荘】‥サウ

ととのっておごそかなこと。容儀をととのえつつしむこと。

せい‐そう【政争】‥サウ

政治上の争い。政権の奪いあい。

せい‐そう【星霜】‥サウ

(星は1年に天を1周し、霜は年ごとに降るからいう)としつき。歳月。平家物語2「十九年の―を送りて」。「幾―」

せい‐そう【悽愴】‥サウ

すさまじくいたましいこと。「―苛烈」

せい‐そう【清爽】‥サウ

きよくさわやかなこと。さっぱりしていること。

せい‐そう【清掃】‥サウ

きれいに掃除すること。さっぱりとはらい除くこと。「校庭を―する」

せい‐そう【清僧】

品行の正しい僧。肉食・妻帯をしない僧。

せい‐そう【清操】‥サウ

きよいみさお。潔白な志操。

せい‐そう【盛壮】‥サウ

勢いのさかんなこと。血気のさかんなこと。年が若くて元気なこと。

せい‐そう【盛粧】‥サウ

はでな化粧。厚化粧。

せい‐そう【盛装】‥サウ

はなやかに着飾ること。また、そのよそおい。「―して出かける」

せい‐そう【勢相】‥サウ

(大槻文彦が「広日本文典」で用いた語)動作の可能な意を表す相そう。動詞に、助動詞ル・ラル(文語)、レル・ラレル(口語)を添えて表す。

せい‐そう【腥臊】‥サウ

①肉のなまぐさいこと。

②悪くてけがらわしいこと。

せい‐そう【精巣】‥サウ

動物の精子を形成し、雄性ホルモンを分泌する器官。哺乳類などでは睾丸とも呼ぶ。↔卵巣

せい‐そう【靚粧】‥サウ

(「靚」は、よそおい飾る意)姿を立派に飾りよそおうこと。化粧。靚状。せいしょう。

せい‐ぞう【成造】‥ザウ

(主として明治期に用いた語)つくりあげること。つくること。造成。

せいぞう【西蔵】‥ザウ

チベットの漢名。

せい‐ぞう【聖像】‥ザウ

①聖人の肖像。

②天子の真影。

③キリスト・聖母マリアの肖像。

せい‐ぞう【製造】‥ザウ

品物をつくること。原料を加工して製品とすること。「家具の―」

⇒せいぞう‐かがく【製造化学】

⇒せいぞう‐ぎょう【製造業】

⇒せいぞう‐げんか【製造原価】

⇒せいぞうぶつ‐せきにん‐ほう【製造物責任法】

⇒せいぞうぶつ‐ばいしょうせきにん‐ほけん【製造物賠償責任保険】

⇒せいぞう‐もと【製造元】

せいぞう‐かがく【製造化学】‥ザウクワ‥

化学変化を利用して製品をつくる方法に関する化学。工業化学。

⇒せい‐ぞう【製造】

せいそう‐がく【性相学】‥サウ‥

人相・骨相・手相など、人の肉体上に現れた特性からその性質や運命を判断する学問。

せいそう‐かざん【成層火山】‥クワ‥

火山の形態の一種。噴出した溶岩や火山灰が次第に噴火口の周囲に堆積して層をなしている円錐形の火山。富士山・鳥海山の類。層状火山。コニーデ。→火山(図)。

⇒せい‐そう【成層】

せいそう‐がん【成層岩】

層をなす岩石で、堆積岩たいせきがんにほぼ同じ。低変成度の変成岩を含むこともある。

⇒せい‐そう【成層】

せいそうき【西廂記】‥サウ‥

(セイショウキとも)元代の戯曲。王実甫の作。14世紀初め成る。唐の元稹げんしんの伝奇小説「会真記」(鶯鶯伝)に基づき、佳人崔鶯鶯と才子張君瑞との曲折ある恋物語を脚色したもの。

せいぞう‐ぎょう【製造業】‥ザウゲフ

原料品を加工して新しい品物をつくる生産業。品物をつくる営業。

⇒せい‐ぞう【製造】

せいそう‐けん【成層圏】

対流圏と中間圏との間にある大気圏。その底は対流圏界面で、上限は約50キロメートル。気温は上部ほど上昇する。

⇒せい‐そう【成層】

せいぞう‐げんか【製造原価】‥ザウ‥

企業などで、製品やサービスの生産のために費消した財貨やサービスの価値。材料費・労務費・経費からなる。主に工場で発生した原価を、原価計算の手続きにより製品単位に集計したもの。

⇒せい‐ぞう【製造】

せい‐そうじょ‐がく【生層序学】

(→)化石層序学に同じ。

せい‐そう‐ねん【青壮年】‥サウ‥

青年と壮年との併称。主として満16歳以上40歳未満の者。

せいぞうぶつ‐せきにん‐ほう【製造物責任法】‥ザウ‥ハフ

商品の欠陥により消費者の人身・財産に被害が生じた場合、製造者にその損害賠償責任を負わせることを定めた法律。1994年制定。PL法。

⇒せい‐ぞう【製造】

せいぞうぶつ‐ばいしょうせきにん‐ほけん【製造物賠償責任保険】‥ザウ‥シヤウ‥

製造物責任についての消費者からの損害賠償請求に対して、製造業者・輸入業者などが加入して賠償責任に備える保険制度。生産物賠償責任保険。

⇒せい‐ぞう【製造】

せいそう‐めん【成層面】

〔地〕(→)層面2に同じ。層理面。

⇒せい‐そう【成層】

せいぞう‐もと【製造元】‥ザウ‥

その製品を作って送り出した所。製造所。

⇒せい‐ぞう【製造】

せい‐そく【正則】

①正しい規則。

②規則にかなっていること。正規。↔変則。

③〔数〕(regular)複素平面の一定の領域Dで定義された複素変数関数が、Dのすべての点で微分可能なとき、この関数はDで正則であるという。

⇒せいそく‐かんすう【正則関数】

⇒せいそく‐きょくせん【正則曲線】

せい‐そく【生息】

①生活すること。

②繁殖すること。

③(→)棲息に同じ。

⇒せいそく‐ばしょ【生息場所】

せい‐そく【声息】

たより。消息。音信。おとずれ。

せい‐そく【悽惻】

かなしみいたむこと。

せい‐そく【棲息・栖息】

人間や動物が生きて住んでいること。生息。「―地」

せい‐そく【静息】

しずまりやむこと。静止。

せい‐ぞく【世俗】

⇒せぞく

せい‐ぞく【世族】

①代々血統の続いて来た一族。また、代々禄を受ける家柄。世家。

②(→)姓族せいぞく2に同じ。

せい‐ぞく【正続】

正編と続編。

せい‐ぞく【西俗】

西洋の風俗。

せい‐ぞく【姓族】

①同姓の一族。

②中国で、漢末から六朝時代にかけてあった社会的身分の一つ。上層の門地の高い富裕な階層。世族。

せいそく‐かんすう【正則関数】‥クワン‥

ある領域で正則な複素変数関数。

⇒せい‐そく【正則】

せいそく‐きょくせん【正則曲線】

曲線上の点の座標を助変域の関数として表した時、その関数が連続な微分係数をもち、かつこれらが同時に0とならないような連続曲線。

⇒せい‐そく【正則】

せいそく‐ばしょ【生息場所】

(habitat)生物の個体あるいは個体群がすんでいる場所。単なる位置座標ではなく生活環境を指し、その特性が質的に表示される。すみ場所。ハビタット。

⇒せい‐そく【生息】

せい‐そつ【精卒】

精選の兵。精鋭の兵。精兵。

せいそ‐どう【清暑堂】‥ダウ

⇒せいしょどう。今鏡「―御かぐら」

せい‐ぞろい【勢揃い】‥ゾロヒ

①軍勢が揃うこと。転じて、多くの人などが1カ所に集まり揃うこと。せいぞろえ。

②何もかも揃うこと。浄瑠璃、吉野都女楠「酒でも餅でも、うまい物の―」

せい‐ぞろえ【背揃え】‥ゾロヘ

身長の順にそろえること。

せい‐ぞろえ【勢揃え】‥ゾロヘ

軍勢を集めそろえること。また、多くの人などが集まること。せいぞろい。

せい‐ぞん【生存】

(セイソンとも)生きながらえること。生命を存続すること。「―者」

⇒せいぞん‐きょうそう【生存競争】

⇒せいぞん‐けん【生存権】

⇒せいぞん‐ほけん【生存保険】

せいぞん‐きょうそう【生存競争】‥キヤウサウ

①(struggle for existenceの加藤弘之による訳語)生物のすべての種は多産であるので、生存して子孫をのこすのは環境に対する適者であり、不適者はおのずから淘汰とうたされるものと見られ、これを同種の個体間の競争とみなして生存競争という。ダーウィンはこれに基づいて自然淘汰説を立てた。原義は生存闘争で、その場合には異種間の対立関係を含む。

②比喩的に、人類社会で生活や地位をめぐって行われる競争。福沢諭吉、福翁百話「―の世に国を立てゝ頼む所は唯硝鉄のみとて」。「企業間の―」

⇒せい‐ぞん【生存】

せいぞん‐けん【生存権】

人権の一つ。社会の各員が人間らしい生存を全うする権利。日本国憲法第25条はこれを確認。

→参照条文:日本国憲法第25条

⇒せい‐ぞん【生存】

せいぞん‐ほけん【生存保険】

生命保険の一種。被保険者が保険期間満了の時点まで生存していることを条件に、規定の保険金を支払うもの。→資金保険2→貯蓄保険

⇒せい‐ぞん【生存】

せ‐いた【背板】

①丸太から板などを挽ひき取って残った部分。

②腰掛などの背もたれの板。

③武具の一種。腹巻の背の空隙を塞ぐもの。臆病板。

せいた【清田】

姓氏の一つ。

⇒せいた‐たんそう【清田儋叟】

せいた【誓多・逝多・制多】

(Jeta パーリ)(→)祇陀ぎだ太子に同じ。

⇒せいた‐りん【逝多林】

せい‐たい【世態】

世の中の有様。世の状態。世相。せたい。

せい‐たい【正対】

対象にまっすぐ向くこと。まともに向き合うこと。

せい‐たい【生体】

生物の生きている体。栄養摂取・感覚・運動・成長・増殖などの、生活現象を強調していう語。

⇒せいたい‐いしょく【生体移植】

⇒せいたい‐こうぶんし【生体高分子】

⇒せいたい‐しきそ【生体色素】

⇒せいたい‐せんしょく【生体染色】

⇒せいたい‐でんき【生体電気】

⇒せいたい‐にんしょう【生体認証】

⇒せいたい‐はんのう【生体反応】

⇒せいたい‐まく【生体膜】

⇒せいたい‐ろん【生体論】

せい‐たい【生態】

①生物の生活形態。広く生物各種の個体・個体群や生物集団の生存の様式を指す。生物集団に限定して用いることもある。形態や生理に対していう。「昆虫の―」

②(比喩的に)社会生活における、そのもののありのままの状態。「若者の―」「現代語の―」

⇒せいたい‐がく【生態学】

⇒せいたい‐けい【生態系】

⇒せいたい‐けい【生態型】

⇒せいたいてき‐ちい【生態的地位】

せい‐たい【成体】

生物で、生殖が可能なほどに成熟したもの。

せい‐たい【声帯】

喉頭の中央部にある発声装置。前端は甲状軟骨の内面に、後端は披裂軟骨に付着する弾力ある2条の靱帯じんたいで、空気の通路(声門)の幅を縮め、肺から出される空気によって振動し音を出す。

声帯

⇒せいたい‐もしゃ【声帯模写】

せい‐たい【青苔】

青色のこけ。あおごけ。

せい‐たい【青黛】

①濃い青色。

②青いまゆずみ。また、それでかいた美しい眉。源平盛衰記19「親に似たる子とて―の眉のわたり」

③俳優が舞台化粧に用いる藍色の顔料。江戸生艶気樺焼えどうまれうわきのかばやき「月代さかやきへは―をぬり」

せい‐たい【政体】

①国家の組織形態。君主制・共和制など。

②統治権の運用形式。立憲政体と専制政体とに分けられる。統治権の所在を示す国体と区別する。

③法令用語としては、立憲主義的国家体制の意。

⇒せいたい‐しょ【政体書】

せい‐たい【聖体】

①天皇の身体。玉体。

②キリストの体の称。パンと葡萄ぶどう酒の形をとって現存するとされる。

⇒せいたい‐はいりょう【聖体拝領】

せい‐たい【静態】

静止し、あるいは釣合を保って動かない状態。また、動いているものを、仮にある時点で止めたと考えた時の状態。「―社会学」↔動態。

⇒せいたい‐とうけい【静態統計】

せい‐たい【整体】

手技によって骨格のゆがみや異常を整え、健康増進をはかる民間療法。カイロプラクティックの類。

せい‐たい【臍帯】

⇒さいたい

せい‐だい【世代】

⇒せだい

せい‐だい【正大】

正しく大きなさま。意志・言行が、正しく堂々としていること。「公明―」

せい‐だい【盛大】

集会・儀式などが、盛んで大きいさま。極めて盛んなこと。「―に祝う」「―な拍手」

せい‐だい【盛代】

国の勢いが盛んな時代。盛世。

せい‐だい【聖代】

聖天子の治める世。聖世。聖朝。坪内逍遥、小説神髄「我国にて小説の行はるゝ、此明治の―をもつて古今未曾有といふべきなり」

せいたい‐いしょく【生体移植】

生体から摘出した臓器を移植すること。

⇒せい‐たい【生体】

せいたい‐がく【生態学】

(ecology)生物の生活に関する科学。対象とする生物集団に応じて、個生態学・個体群生態学・群集生態学・生態系生態学などに、また、対象とする場所に応じて、海洋生態学・森林生態学・都市生態学などに分かれる。エコロジー。

⇒せい‐たい【生態】

せいたい‐けい【生態系】

(ecosystem)生物の群集とその背景となる物質循環のような無機的環境をひとまとめにした地域理解。海洋生態系・都市生態系・地球生態系など。エコシステム。

⇒せい‐たい【生態】

せいたい‐けい【生態型】

(ecotype)ある生物が環境に適応して変化し、その変化が遺伝的に固定しているものをいう。形質が遺伝的に固定しない場合にも誤用されることがある。温暖型・寒冷型・高山型などが知られる。エコタイプ。→地方型。

⇒せい‐たい【生態】

せい‐たいけん【性体験】

性に関する体験。特に、性交の体験。

せい‐たいこう【西太后】

(皇后慈安太后が東太后と呼ばれたのに対し、紫禁城西六宮の儲秀宮ちょしゅうきゅうに居住したのでいう)清の文宗(咸豊帝)の妃。満州正黄旗人の名家、葉赫那拉エホナラ氏の出。穆宗(同治帝)を生み、慈禧太后と尊称。妹の子、徳宗(光緒帝)の時、政権をもっぱらにし、戊戌ぼじゅつ政変や義和団事件に際し反動政策をとった。諡おくりなは孝欽顕皇后。(1835〜1908)

せいたい‐こうぶんし【生体高分子】‥カウ‥

生体中に存在する高分子。澱粉でんぷんやセルロースなどの多糖類、蛋白質・核酸およびこれらの複合体。

⇒せい‐たい【生体】

せいたい‐しきそ【生体色素】

生体に含まれている色素。動物のメラニンなど体色にかかわるもの、ポルフィリン・ヘモグロビンなど生理的に重要な働きをもつもの、植物のカロテン・アントシアン・葉緑素など。生体内色素。

⇒せい‐たい【生体】

せいたい‐しょ【政体書】

五カ条の誓文に基づき、明治政府の政治組織を定めた布告書。福岡孝弟たかちか・副島種臣が起草し、慶応4年(1868)閏4月公布。三権分立の原理により構成される太政官に全権力を集中するとともに、官吏公選制を導入。翌年7月廃止。

⇒せい‐たい【政体】

せいたい‐せんしょく【生体染色】

生物体の一部または全体を、できるだけ生活状態をそこなうことなく色素で染色すること。

⇒せい‐たい【生体】

せいたいてき‐ちい【生態的地位】‥ヰ

(ecological niche)自然界における種ないし個体群の位置を示す生態学的概念。生息場所や食う食われる関係などでの場所や役割をいう。ニッチ。

⇒せい‐たい【生態】

せいたい‐でんき【生体電気】

(→)生物電気に同じ。

⇒せい‐たい【生体】

せいたい‐とうけい【静態統計】

ある特定の日時における人口・銀行券発行高のように、一定の時点での状態の調査によって作成された統計。

⇒せい‐たい【静態】

せいたい‐にんしょう【生体認証】

(→)バイオ‐メトリクスに同じ。

⇒せい‐たい【生体】

せいたい‐はいりょう【聖体拝領】‥リヤウ

カトリックで、聖餐せいさん式のとき聖体を受けること。

⇒せい‐たい【聖体】

せいたい‐はんのう【生体反応】‥オウ

①生きている細胞内でのみ起こる呈色その他の反応。

②(→)生活反応2に同じ。

⇒せい‐たい【生体】

せいたい‐まく【生体膜】

細胞、あるいは細胞小器官とその外部との境界をなす膜。細胞膜・核膜・リソソーム膜・ミトコンドリアの内膜と外膜などの総称。厚さ7〜10ナノメートル、蛋白質と脂質が主成分で、ほかに多糖類をもつ。脂質は2重層になっている。膜に局在している蛋白質は酵素や受容体の働きをし、エネルギー変換・物質代謝・情報の感受・能動輸送などを担う。

⇒せい‐たい【生体】

せいたい‐もしゃ【声帯模写】

(漫談家古川緑波ろっぱの造語)芸能人・政治家その他有名人または鳥獣などの声を模倣する演芸。声色こわいろ。

⇒せい‐たい【声帯】

せいたい‐ろん【生体論】

(→)有機体論に同じ。

⇒せい‐たい【生体】

せい‐たか【背高】

身長が普通の人より高いこと。また、そういう人。誹風柳多留16「よいとこへ来たと―使われる」。「―のっぽ」

⇒せいたか‐あわだちそう【背高泡立草】

⇒せいたか‐しぎ【背高鷸】

せいたか【制吒迦・制多迦】

(梵語Ceṭaka 従僕の意)八大童子の第8。矜羯羅こんがらとともに不動明王の左右に随う。像は紅蓮ぐれん色で怒りを表し、左手に金剛杵こんごうしょを、右手に金剛棒を持つ。制吒迦童子。

せいたか‐あわだちそう【背高泡立草】‥サウ

キク科の多年草。北アメリカ原産の帰化植物。荒地や植生の破壊された場所に侵入・繁殖、しばしば大群落を作る。高さ1.5〜2メートル。10月頃大きな円錐花序に黄色の小頭状花を密につける。類似の帰化植物にオオアワダチソウがあり、高さ1メートル余、花期は7〜8月。

セイタカアワダチソウ

撮影:関戸 勇

⇒せいたい‐もしゃ【声帯模写】

せい‐たい【青苔】

青色のこけ。あおごけ。

せい‐たい【青黛】

①濃い青色。

②青いまゆずみ。また、それでかいた美しい眉。源平盛衰記19「親に似たる子とて―の眉のわたり」

③俳優が舞台化粧に用いる藍色の顔料。江戸生艶気樺焼えどうまれうわきのかばやき「月代さかやきへは―をぬり」

せい‐たい【政体】

①国家の組織形態。君主制・共和制など。

②統治権の運用形式。立憲政体と専制政体とに分けられる。統治権の所在を示す国体と区別する。

③法令用語としては、立憲主義的国家体制の意。

⇒せいたい‐しょ【政体書】

せい‐たい【聖体】

①天皇の身体。玉体。

②キリストの体の称。パンと葡萄ぶどう酒の形をとって現存するとされる。

⇒せいたい‐はいりょう【聖体拝領】

せい‐たい【静態】

静止し、あるいは釣合を保って動かない状態。また、動いているものを、仮にある時点で止めたと考えた時の状態。「―社会学」↔動態。

⇒せいたい‐とうけい【静態統計】

せい‐たい【整体】

手技によって骨格のゆがみや異常を整え、健康増進をはかる民間療法。カイロプラクティックの類。

せい‐たい【臍帯】

⇒さいたい

せい‐だい【世代】

⇒せだい

せい‐だい【正大】

正しく大きなさま。意志・言行が、正しく堂々としていること。「公明―」

せい‐だい【盛大】

集会・儀式などが、盛んで大きいさま。極めて盛んなこと。「―に祝う」「―な拍手」

せい‐だい【盛代】

国の勢いが盛んな時代。盛世。

せい‐だい【聖代】

聖天子の治める世。聖世。聖朝。坪内逍遥、小説神髄「我国にて小説の行はるゝ、此明治の―をもつて古今未曾有といふべきなり」

せいたい‐いしょく【生体移植】

生体から摘出した臓器を移植すること。

⇒せい‐たい【生体】

せいたい‐がく【生態学】

(ecology)生物の生活に関する科学。対象とする生物集団に応じて、個生態学・個体群生態学・群集生態学・生態系生態学などに、また、対象とする場所に応じて、海洋生態学・森林生態学・都市生態学などに分かれる。エコロジー。

⇒せい‐たい【生態】

せいたい‐けい【生態系】

(ecosystem)生物の群集とその背景となる物質循環のような無機的環境をひとまとめにした地域理解。海洋生態系・都市生態系・地球生態系など。エコシステム。

⇒せい‐たい【生態】

せいたい‐けい【生態型】

(ecotype)ある生物が環境に適応して変化し、その変化が遺伝的に固定しているものをいう。形質が遺伝的に固定しない場合にも誤用されることがある。温暖型・寒冷型・高山型などが知られる。エコタイプ。→地方型。

⇒せい‐たい【生態】

せい‐たいけん【性体験】

性に関する体験。特に、性交の体験。

せい‐たいこう【西太后】

(皇后慈安太后が東太后と呼ばれたのに対し、紫禁城西六宮の儲秀宮ちょしゅうきゅうに居住したのでいう)清の文宗(咸豊帝)の妃。満州正黄旗人の名家、葉赫那拉エホナラ氏の出。穆宗(同治帝)を生み、慈禧太后と尊称。妹の子、徳宗(光緒帝)の時、政権をもっぱらにし、戊戌ぼじゅつ政変や義和団事件に際し反動政策をとった。諡おくりなは孝欽顕皇后。(1835〜1908)

せいたい‐こうぶんし【生体高分子】‥カウ‥

生体中に存在する高分子。澱粉でんぷんやセルロースなどの多糖類、蛋白質・核酸およびこれらの複合体。

⇒せい‐たい【生体】

せいたい‐しきそ【生体色素】

生体に含まれている色素。動物のメラニンなど体色にかかわるもの、ポルフィリン・ヘモグロビンなど生理的に重要な働きをもつもの、植物のカロテン・アントシアン・葉緑素など。生体内色素。

⇒せい‐たい【生体】

せいたい‐しょ【政体書】

五カ条の誓文に基づき、明治政府の政治組織を定めた布告書。福岡孝弟たかちか・副島種臣が起草し、慶応4年(1868)閏4月公布。三権分立の原理により構成される太政官に全権力を集中するとともに、官吏公選制を導入。翌年7月廃止。

⇒せい‐たい【政体】

せいたい‐せんしょく【生体染色】

生物体の一部または全体を、できるだけ生活状態をそこなうことなく色素で染色すること。

⇒せい‐たい【生体】

せいたいてき‐ちい【生態的地位】‥ヰ

(ecological niche)自然界における種ないし個体群の位置を示す生態学的概念。生息場所や食う食われる関係などでの場所や役割をいう。ニッチ。

⇒せい‐たい【生態】

せいたい‐でんき【生体電気】

(→)生物電気に同じ。

⇒せい‐たい【生体】

せいたい‐とうけい【静態統計】

ある特定の日時における人口・銀行券発行高のように、一定の時点での状態の調査によって作成された統計。

⇒せい‐たい【静態】

せいたい‐にんしょう【生体認証】

(→)バイオ‐メトリクスに同じ。

⇒せい‐たい【生体】

せいたい‐はいりょう【聖体拝領】‥リヤウ

カトリックで、聖餐せいさん式のとき聖体を受けること。

⇒せい‐たい【聖体】

せいたい‐はんのう【生体反応】‥オウ

①生きている細胞内でのみ起こる呈色その他の反応。

②(→)生活反応2に同じ。

⇒せい‐たい【生体】

せいたい‐まく【生体膜】

細胞、あるいは細胞小器官とその外部との境界をなす膜。細胞膜・核膜・リソソーム膜・ミトコンドリアの内膜と外膜などの総称。厚さ7〜10ナノメートル、蛋白質と脂質が主成分で、ほかに多糖類をもつ。脂質は2重層になっている。膜に局在している蛋白質は酵素や受容体の働きをし、エネルギー変換・物質代謝・情報の感受・能動輸送などを担う。

⇒せい‐たい【生体】

せいたい‐もしゃ【声帯模写】

(漫談家古川緑波ろっぱの造語)芸能人・政治家その他有名人または鳥獣などの声を模倣する演芸。声色こわいろ。

⇒せい‐たい【声帯】

せいたい‐ろん【生体論】

(→)有機体論に同じ。

⇒せい‐たい【生体】

せい‐たか【背高】

身長が普通の人より高いこと。また、そういう人。誹風柳多留16「よいとこへ来たと―使われる」。「―のっぽ」

⇒せいたか‐あわだちそう【背高泡立草】

⇒せいたか‐しぎ【背高鷸】

せいたか【制吒迦・制多迦】

(梵語Ceṭaka 従僕の意)八大童子の第8。矜羯羅こんがらとともに不動明王の左右に随う。像は紅蓮ぐれん色で怒りを表し、左手に金剛杵こんごうしょを、右手に金剛棒を持つ。制吒迦童子。

せいたか‐あわだちそう【背高泡立草】‥サウ

キク科の多年草。北アメリカ原産の帰化植物。荒地や植生の破壊された場所に侵入・繁殖、しばしば大群落を作る。高さ1.5〜2メートル。10月頃大きな円錐花序に黄色の小頭状花を密につける。類似の帰化植物にオオアワダチソウがあり、高さ1メートル余、花期は7〜8月。

セイタカアワダチソウ

撮影:関戸 勇

⇒せい‐たか【背高】

せいたか‐しぎ【背高鷸】

チドリ目セイタカシギ科の鳥の総称。また、その一種。ハトより大きく脚が非常に長い。世界に7種ほどが分布。日本にはセイタカシギとソリハシセイタカシギが渡来。近年、東京湾などの埋立地で繁殖。

セイタカシギ

撮影:小宮輝之

⇒せい‐たか【背高】

せいたか‐しぎ【背高鷸】

チドリ目セイタカシギ科の鳥の総称。また、その一種。ハトより大きく脚が非常に長い。世界に7種ほどが分布。日本にはセイタカシギとソリハシセイタカシギが渡来。近年、東京湾などの埋立地で繁殖。

セイタカシギ

撮影:小宮輝之

ソリハシセイタカシギ

撮影:小宮輝之

ソリハシセイタカシギ

撮影:小宮輝之

⇒せい‐たか【背高】

せい‐たかっけい【正多角形】‥カク‥

すべての辺の長さが互いに相等しく、すべての頂点における内角が互いに相等しい多角形。正多辺形。

せい‐たく【聖沢】

聖上の恩沢。天子のめぐみ。

せい‐たく【請託】

権力のある人に、内々で私事を頼むこと。情実上の依頼。「―を受ける」

せいた・ぐ【虐ぐ】

〔他下二〕

(→)「せたぐ」に同じ。日葡辞書「セイタグル」

せい‐だく【清濁】

①清いことと濁っていること。比喩的に、正と邪。善と悪。

②清音と濁音。日葡辞書「コトバノセイダク」

⇒清濁併せ呑む

ぜい‐たく【贅沢】

①必要以上に金をかけること。分に過ぎたおごり。「―な暮し」

②ものごとが必要な限度を越えていること。

⇒ぜいたく‐ざんまい【贅沢三昧】

⇒ぜいたく‐ひん【贅沢品】

⇒せい‐たか【背高】

せい‐たかっけい【正多角形】‥カク‥

すべての辺の長さが互いに相等しく、すべての頂点における内角が互いに相等しい多角形。正多辺形。

せい‐たく【聖沢】

聖上の恩沢。天子のめぐみ。

せい‐たく【請託】

権力のある人に、内々で私事を頼むこと。情実上の依頼。「―を受ける」

せいた・ぐ【虐ぐ】

〔他下二〕

(→)「せたぐ」に同じ。日葡辞書「セイタグル」

せい‐だく【清濁】

①清いことと濁っていること。比喩的に、正と邪。善と悪。

②清音と濁音。日葡辞書「コトバノセイダク」

⇒清濁併せ呑む

ぜい‐たく【贅沢】

①必要以上に金をかけること。分に過ぎたおごり。「―な暮し」

②ものごとが必要な限度を越えていること。

⇒ぜいたく‐ざんまい【贅沢三昧】

⇒ぜいたく‐ひん【贅沢品】

大辞林の検索結果 (0)

広辞苑+大辞林に「正正の旗堂堂の陣」で始まるの検索結果。