複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (11)

つた【蔦】🔗⭐🔉

つた【蔦】

①キヅタ・ツタウルシなど蔓性木本の総称。

②ブドウ科の落葉蔓性木本。中国・日本に産する。茎は吸盤を有する巻ひげで他物にからみ、葉は掌状に3〜5裂。初夏、葉腋に淡黄緑色の小花を総状につけ、黒色の液果となる。紅葉が美しく、塀・壁などに這わせる。ナツヅタ。地錦。漢名、常春藤。〈[季]秋〉。万葉集2「はふ―の」

つた

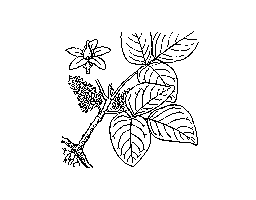

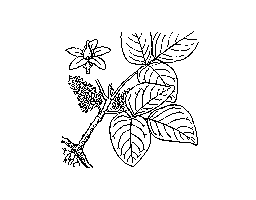

ツタ

撮影:関戸 勇

ツタ

撮影:関戸 勇

③ツタの葉にかたどった文様や紋所。紋所には蔦・鬼蔦・中陰蔦・結むすび蔦などがある。蔦の葉。

蔦

③ツタの葉にかたどった文様や紋所。紋所には蔦・鬼蔦・中陰蔦・結むすび蔦などがある。蔦の葉。

蔦

ツタ

撮影:関戸 勇

ツタ

撮影:関戸 勇

③ツタの葉にかたどった文様や紋所。紋所には蔦・鬼蔦・中陰蔦・結むすび蔦などがある。蔦の葉。

蔦

③ツタの葉にかたどった文様や紋所。紋所には蔦・鬼蔦・中陰蔦・結むすび蔦などがある。蔦の葉。

蔦

つた‐うるし【蔦漆】🔗⭐🔉

つた‐うるし【蔦漆】

ウルシ科の蔓性落葉樹。雌雄異株。他物にからみつく。初夏、葉腋に黄緑色の小花を総状につける。山野に自生、秋、美しく紅葉する。毒性はウルシより弱いがかぶれる。やまうるし。漢名、野葛。

つたうるし

つた‐おんせん【蔦温泉】‥ヲン‥🔗⭐🔉

つた‐おんせん【蔦温泉】‥ヲン‥

青森県十和田市にある温泉。奥入瀬おいらせ川の支流蔦川西岸に位し、標高480メートル。泉質は単純温泉。

蔦温泉

撮影:関戸 勇

つた‐かずら【蔦葛】‥カヅラ🔗⭐🔉

つた‐かずら【蔦葛】‥カヅラ

つるくさの総称。かずら。〈[季]秋〉。〈書言字考節用集〉

つた‐の‐からまる【蔦唐丸】🔗⭐🔉

つた‐の‐からまる【蔦唐丸】

蔦屋重三郎の狂名。

つた‐の‐ほそみち【蔦の細道】🔗⭐🔉

つた‐の‐ほそみち【蔦の細道】

静岡市丸子から宇津谷うつのや峠に通ずる国道の南方にある小道。伊勢物語、宇津山の条に基づく歌枕。蔦の下道。

つた‐もみじ【蔦紅葉】‥モミヂ🔗⭐🔉

つた‐もみじ【蔦紅葉】‥モミヂ

①紅葉したツタ。〈[季]秋〉

②イタヤカエデの別称。

つたもみじうつのやとうげ【蔦紅葉宇都谷峠】‥モミヂ‥タウゲ🔗⭐🔉

つたもみじうつのやとうげ【蔦紅葉宇都谷峠】‥モミヂ‥タウゲ

歌舞伎脚本。5幕。河竹黙阿弥作の世話物。通称「文弥殺し」。1856年(安政3)初演。人情噺の座頭殺しを脚色したもの。姉の身代金で座頭の官位を受けに上京する文弥が、所持金をねらわれ宇都谷峠で殺されて亡霊となる。

つたや【蔦屋】🔗⭐🔉

つたや【蔦屋】

江戸時代の出版書肆しょし。安永(1772〜1781)初年、江戸吉原大門口に開業した地本問屋じほんどいやで、のち日本橋通油町に移る。→蔦屋重三郎。

⇒つたや‐じゅうざぶろう【蔦屋重三郎】

つたや‐じゅうざぶろう【蔦屋重三郎】‥ヂユウ‥ラウ🔗⭐🔉

つたや‐じゅうざぶろう【蔦屋重三郎】‥ヂユウ‥ラウ

蔦屋の主人。本名、喜多川柯理。号、耕書堂など。蜀山人(大田南畝)・山東京伝ら江戸の狂歌師・戯作者と親しく、喜多川歌麿・十返舎一九・曲亭馬琴らも一時その家に寄寓。通称、蔦重つたじゅうまたは蔦十。自らも狂歌・戯文を作り、狂名は蔦唐丸つたのからまる。(1750〜1797)

⇒つたや【蔦屋】

[漢]蔦🔗⭐🔉

蔦 字形

〔艹部11画/14画/人名/3653・4455〕

〔音〕チョウ〈テウ〉(呉)(漢)

〔訓〕つた

[意味]

つる草の名。つた。「蔦蘿ちょうら」

〔艹部11画/14画/人名/3653・4455〕

〔音〕チョウ〈テウ〉(呉)(漢)

〔訓〕つた

[意味]

つる草の名。つた。「蔦蘿ちょうら」

〔艹部11画/14画/人名/3653・4455〕

〔音〕チョウ〈テウ〉(呉)(漢)

〔訓〕つた

[意味]

つる草の名。つた。「蔦蘿ちょうら」

〔艹部11画/14画/人名/3653・4455〕

〔音〕チョウ〈テウ〉(呉)(漢)

〔訓〕つた

[意味]

つる草の名。つた。「蔦蘿ちょうら」

大辞林の検索結果 (11)

つた【蔦】🔗⭐🔉

つた [0][2] 【蔦】

(1)ブドウ科のつる性落葉木本。日本・朝鮮・中国に分布。巻きひげには吸盤があり,山野の岩や樹に着生する。葉は円心形で浅く三裂し,光沢がある。夏,葉腋に黄緑色の小花をつけ,液果は小球形で紫黒色に熟す。秋の紅葉が美しいので,家屋の外壁や石垣にはわせたり,盆栽にして観賞する。ナツヅタ。[季]秋。

(2)家紋の一。蔦の葉・蔓(ツル)・花をかたどったもの。蔦・蔦花・中陰蔦・結蔦など。

蔦(2)

[図]

[図]

[図]

[図]

つた-うるし【蔦漆】🔗⭐🔉

つた-うるし [3] 【蔦漆】

ウルシ科のつる性落葉木本。山地に自生。茎は樹木や岩上をはい,気根を出して固着する。葉は卵形の三小葉から成る複葉。雌雄異株。初夏,葉腋に黄緑色の小五弁花を多数つける。果実は歪球形。秋の紅葉が美しい。樹液は有毒で,かぶれる。

蔦漆

[図]

[図]

[図]

[図]

つた-おんせん【蔦温泉】🔗⭐🔉

つた-おんせん ―ヲンセン 【蔦温泉】

青森県十和田湖町,八甲田山の南東にある温泉。単純泉。大町桂月の墓がある。

つた-かずら【蔦葛】🔗⭐🔉

つた-かずら ―カヅラ [3] 【蔦葛】

つるくさの総称。[季]秋。《桟やいのちをからむ―/芭蕉》

つた-の-からまる【蔦唐丸】🔗⭐🔉

つた-の-からまる 【蔦唐丸】

蔦屋(ツタヤ)重三郎の狂名。

つた-の-ほそみち【蔦の細道】🔗⭐🔉

つた-の-ほそみち 【蔦の細道】

蔦がおい茂って細くなった道。伊勢物語の文から,静岡県岡部町と静岡市丸子を分ける宇津谷峠付近の小道をいうことが多い。

つた-もみじ【蔦紅葉】🔗⭐🔉

つた-もみじ ―モミヂ [3] 【蔦紅葉】

(1)紅葉したツタの葉。

(2)イタヤカエデの別名。

つたもみじうつのやとうげ【蔦紅葉宇都谷峠】🔗⭐🔉

つたもみじうつのやとうげ ツタモミヂウツノヤタウゲ 【蔦紅葉宇都谷峠】

歌舞伎の一。世話物。河竹黙阿弥作。1856年江戸市村座初演。通称「宇都谷峠」「文弥殺し」。文弥は姉が身売りした百両を持ち京へ市名(イチナ)を受けに行く途中,伊丹屋重兵衛に宇都谷峠で殺され亡霊となる。陰惨な殺しが見せ場。

つた-や【蔦屋】🔗⭐🔉

つた-や 【蔦屋】

江戸有数の地本(ジホン)問屋。初め吉原大門口にあったが,天明年間(1781-1789)に日本橋通油町に移転。

つたや-じゅうざぶろう【蔦屋重三郎】🔗⭐🔉

つたや-じゅうざぶろう ―ヂユウザブラウ 【蔦屋重三郎】

(1750-1797) 江戸中期の書肆(シヨシ)・狂歌作者。江戸の人。本名,喜多川柯理。通称,蔦重(ツタジユウ)。号,耕書堂。狂名,蔦唐丸(ツタノカラマル)。地本問屋蔦屋の主人。京伝・南畝・馬琴,歌麿・北斎と親交があり,黄表紙・洒落本・浮世絵などの評判作を次々に出版した。

広辞苑+大辞林に「蔦」で始まるの検索結果。