複数辞典一括検索+![]()

![]()

あみがさ-そう ―サウ [0] 【編笠草】🔗⭐🔉

あみがさ-そう ―サウ [0] 【編笠草】

エノキグサの別名。

あみがさ-たけ [4] 【編笠茸】🔗⭐🔉

あみがさ-たけ [4] 【編笠茸】

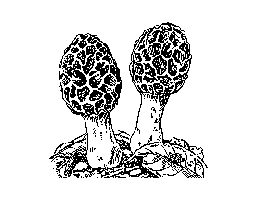

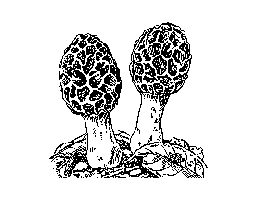

子嚢菌(シノウキン)類チャワンタケ目のきのこ。五月頃庭先などに生える。高さ約10センチメートル。頭部は淡褐色で,球形または卵形。表面一面に網目状のくぼみがある。柄は太く頭部とともに中空。欧米では食用とする。

編笠茸

[図]

[図]

[図]

[図]

あみがさ-ぢゃや 【編み笠茶屋】🔗⭐🔉

あみがさ-ぢゃや 【編み笠茶屋】

江戸時代,遊里に通う客に顔をかくすための編み笠を貸した茶屋。「泥町の―に一歩/浮世草子・諸艶大鑑 2」

あみがさ-もち [4] 【編み笠餅】🔗⭐🔉

あみがさ-もち [4] 【編み笠餅】

粉(シンコ)を練って編み笠の形に作り,中に餡(アン)を入れた菓子。編み笠団子。

粉(シンコ)を練って編み笠の形に作り,中に餡(アン)を入れた菓子。編み笠団子。

粉(シンコ)を練って編み笠の形に作り,中に餡(アン)を入れた菓子。編み笠団子。

粉(シンコ)を練って編み笠の形に作り,中に餡(アン)を入れた菓子。編み笠団子。

あみがさ-ゆり [4] 【編笠百合】🔗⭐🔉

あみがさ-ゆり [4] 【編笠百合】

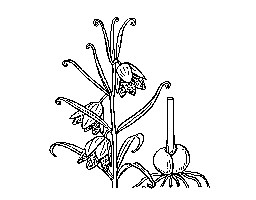

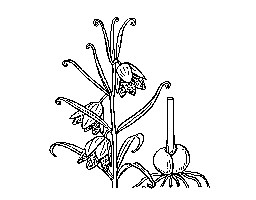

ユリ科の多年草。中国原産。高さ約50センチメートル。葉は広線形。晩春,茎頂に淡黄緑色で鐘形の花を下向きに数個つける。花の内面に紫色の網状の紋がある。鱗茎を煎(セン)じて咳止めに用いる。貝母(バイモ)。古名ハハクリ。

編笠百合

[図]

[図]

[図]

[図]

あみ-がしら [3] 【網頭・罔頭】🔗⭐🔉

あみ-がしら [3] 【網頭・罔頭】

漢字の頭(カシラ)の一。「罕」の「 」,「罪」「署」などの「

」,「罪」「署」などの「 」の部分。網の種類・状態などを表す文字を作る。

」の部分。網の種類・状態などを表す文字を作る。

」,「罪」「署」などの「

」,「罪」「署」などの「 」の部分。網の種類・状態などを表す文字を作る。

」の部分。網の種類・状態などを表す文字を作る。

あみ-き [2] 【編(み)機】🔗⭐🔉

あみ-き [2] 【編(み)機】

編み物をする機械。

あみ-ぎぬ [3] 【網衣】🔗⭐🔉

あみ-ぎぬ [3] 【網衣】

(1)網のように粗く織った布で作った衣服。経帷子(キヨウカタビラ)などに用いる。

(2)時宗の僧の着た目の粗い法衣。衆生(シユジヨウ)を救う網の意からとも,また阿弥の着る法衣の意からともいう。阿弥衣。

アミグダリン [4]  amygdalin

amygdalin 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

アミグダリン [4]  amygdalin

amygdalin 杏仁・アーモンドなどに含まれる配糖体。分解して有毒の青酸塩を生ずる。

杏仁・アーモンドなどに含まれる配糖体。分解して有毒の青酸塩を生ずる。

amygdalin

amygdalin 杏仁・アーモンドなどに含まれる配糖体。分解して有毒の青酸塩を生ずる。

杏仁・アーモンドなどに含まれる配糖体。分解して有毒の青酸塩を生ずる。

あみ-ぐみ [0] 【網組】🔗⭐🔉

あみ-ぐみ [0] 【網組】

漁網・労力を提供し合って,共同で網漁業を行うための組織。

あみ-こ [0] 【網子】🔗⭐🔉

あみ-こ [0] 【網子】

網元(網主)に労力を提供し,実際に網漁業に従事する者。あご。

大辞林 ページ 138285。