複数辞典一括検索+![]()

![]()

えんしゅう-しがらき  ンシウ― [5] 【遠州信楽】🔗⭐🔉

ンシウ― [5] 【遠州信楽】🔗⭐🔉

えんしゅう-しがらき  ンシウ― [5] 【遠州信楽】

寛永年間(1624-1644),小堀遠州が好んで作らせた信楽焼の茶器。薄作りで瀟洒(シヨウシヤ)なものが多い。

ンシウ― [5] 【遠州信楽】

寛永年間(1624-1644),小堀遠州が好んで作らせた信楽焼の茶器。薄作りで瀟洒(シヨウシヤ)なものが多い。

ンシウ― [5] 【遠州信楽】

寛永年間(1624-1644),小堀遠州が好んで作らせた信楽焼の茶器。薄作りで瀟洒(シヨウシヤ)なものが多い。

ンシウ― [5] 【遠州信楽】

寛永年間(1624-1644),小堀遠州が好んで作らせた信楽焼の茶器。薄作りで瀟洒(シヨウシヤ)なものが多い。

えんしゅう-じま  ンシウ― [0] 【遠州縞】🔗⭐🔉

ンシウ― [0] 【遠州縞】🔗⭐🔉

えんしゅう-じま  ンシウ― [0] 【遠州縞】

浜松付近で織られる縞織物。

→遠州織物

ンシウ― [0] 【遠州縞】

浜松付近で織られる縞織物。

→遠州織物

ンシウ― [0] 【遠州縞】

浜松付近で織られる縞織物。

→遠州織物

ンシウ― [0] 【遠州縞】

浜松付近で織られる縞織物。

→遠州織物

えんしゅう-たかとり  ンシウ― [5] 【遠州高取】🔗⭐🔉

ンシウ― [5] 【遠州高取】🔗⭐🔉

えんしゅう-たかとり  ンシウ― [5] 【遠州高取】

小堀遠州の好みによる高取焼の茶器。

→高取焼

ンシウ― [5] 【遠州高取】

小堀遠州の好みによる高取焼の茶器。

→高取焼

ンシウ― [5] 【遠州高取】

小堀遠州の好みによる高取焼の茶器。

→高取焼

ンシウ― [5] 【遠州高取】

小堀遠州の好みによる高取焼の茶器。

→高取焼

えんしゅう-どうろう  ンシウ― [5] 【遠州灯籠】🔗⭐🔉

ンシウ― [5] 【遠州灯籠】🔗⭐🔉

えんしゅう-どうろう  ンシウ― [5] 【遠州灯籠】

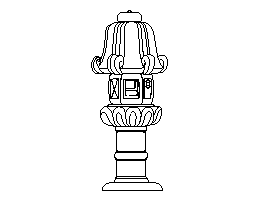

石灯籠の一。小堀遠州の意匠によるという。遠州形。

遠州灯籠

ンシウ― [5] 【遠州灯籠】

石灯籠の一。小堀遠州の意匠によるという。遠州形。

遠州灯籠

[図]

[図]

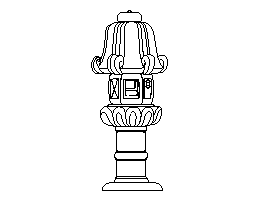

ンシウ― [5] 【遠州灯籠】

石灯籠の一。小堀遠州の意匠によるという。遠州形。

遠州灯籠

ンシウ― [5] 【遠州灯籠】

石灯籠の一。小堀遠州の意匠によるという。遠州形。

遠州灯籠

[図]

[図]

えんしゅう-なだ  ンシウ― 【遠州灘】🔗⭐🔉

ンシウ― 【遠州灘】🔗⭐🔉

えんしゅう-なだ  ンシウ― 【遠州灘】

静岡県御前崎から愛知県伊良湖岬までの沖合一帯の海。波が荒く,港が少なかったため帆船時代には難所だった。

ンシウ― 【遠州灘】

静岡県御前崎から愛知県伊良湖岬までの沖合一帯の海。波が荒く,港が少なかったため帆船時代には難所だった。

ンシウ― 【遠州灘】

静岡県御前崎から愛知県伊良湖岬までの沖合一帯の海。波が荒く,港が少なかったため帆船時代には難所だった。

ンシウ― 【遠州灘】

静岡県御前崎から愛知県伊良湖岬までの沖合一帯の海。波が荒く,港が少なかったため帆船時代には難所だった。

えんしゅう-なながま  ンシウ― 【遠州七窯】🔗⭐🔉

ンシウ― 【遠州七窯】🔗⭐🔉

えんしゅう-なながま  ンシウ― 【遠州七窯】

小堀遠州の好みの茶器を作った窯。遠江志戸呂(シドロ)・近江膳所(ゼゼ)・豊前上野(アガノ)・筑前高取・山城朝日・摂津古曾部(コソベ)・大和赤膚(アカハダ)の七窯をいう。江戸末期につけられた呼称。異説もある。

ンシウ― 【遠州七窯】

小堀遠州の好みの茶器を作った窯。遠江志戸呂(シドロ)・近江膳所(ゼゼ)・豊前上野(アガノ)・筑前高取・山城朝日・摂津古曾部(コソベ)・大和赤膚(アカハダ)の七窯をいう。江戸末期につけられた呼称。異説もある。

ンシウ― 【遠州七窯】

小堀遠州の好みの茶器を作った窯。遠江志戸呂(シドロ)・近江膳所(ゼゼ)・豊前上野(アガノ)・筑前高取・山城朝日・摂津古曾部(コソベ)・大和赤膚(アカハダ)の七窯をいう。江戸末期につけられた呼称。異説もある。

ンシウ― 【遠州七窯】

小堀遠州の好みの茶器を作った窯。遠江志戸呂(シドロ)・近江膳所(ゼゼ)・豊前上野(アガノ)・筑前高取・山城朝日・摂津古曾部(コソベ)・大和赤膚(アカハダ)の七窯をいう。江戸末期につけられた呼称。異説もある。

えんしゅう-りゅう  ンシウリウ 【遠州流】🔗⭐🔉

ンシウリウ 【遠州流】🔗⭐🔉

えんしゅう-りゅう  ンシウリウ 【遠州流】

(1)江戸初期,織部流をもとに小堀遠州が開いた茶道の一派。公家・旗本などを中心に地方各藩に普及した。

(2)生け花の流派の一。小堀遠州を祖と称する。春秋軒一葉が宝暦・明和(1751-1772)の頃に始め,江戸で盛んに行われた。

ンシウリウ 【遠州流】

(1)江戸初期,織部流をもとに小堀遠州が開いた茶道の一派。公家・旗本などを中心に地方各藩に普及した。

(2)生け花の流派の一。小堀遠州を祖と称する。春秋軒一葉が宝暦・明和(1751-1772)の頃に始め,江戸で盛んに行われた。

ンシウリウ 【遠州流】

(1)江戸初期,織部流をもとに小堀遠州が開いた茶道の一派。公家・旗本などを中心に地方各藩に普及した。

(2)生け花の流派の一。小堀遠州を祖と称する。春秋軒一葉が宝暦・明和(1751-1772)の頃に始め,江戸で盛んに行われた。

ンシウリウ 【遠州流】

(1)江戸初期,織部流をもとに小堀遠州が開いた茶道の一派。公家・旗本などを中心に地方各藩に普及した。

(2)生け花の流派の一。小堀遠州を祖と称する。春秋軒一葉が宝暦・明和(1751-1772)の頃に始め,江戸で盛んに行われた。

えん-じゅうせき ―ヂユウセキ [3] 【鉛重石】🔗⭐🔉

えん-じゅうせき ―ヂユウセキ [3] 【鉛重石】

タングステンと鉛とを含む鉱石。化学式 PbWO 正方晶系の結晶。赤褐色・褐色・淡黄色などで,樹脂状光沢をもつ。

正方晶系の結晶。赤褐色・褐色・淡黄色などで,樹脂状光沢をもつ。

正方晶系の結晶。赤褐色・褐色・淡黄色などで,樹脂状光沢をもつ。

正方晶系の結晶。赤褐色・褐色・淡黄色などで,樹脂状光沢をもつ。

えんじゅ-きょう  ンジユキヤウ 【円珠経】🔗⭐🔉

ンジユキヤウ 【円珠経】🔗⭐🔉

えんじゅ-きょう  ンジユキヤウ 【円珠経】

平安時代,博士家における「論語」の異名。

ンジユキヤウ 【円珠経】

平安時代,博士家における「論語」の異名。

ンジユキヤウ 【円珠経】

平安時代,博士家における「論語」の異名。

ンジユキヤウ 【円珠経】

平安時代,博士家における「論語」の異名。

えん-じゅく  ン― [0] 【円熟】 (名)スル🔗⭐🔉

ン― [0] 【円熟】 (名)スル🔗⭐🔉

えん-じゅく  ン― [0] 【円熟】 (名)スル

人格や知識・技術などが十分に発達し,豊かな内容をもつようになること。「―の境に入る」「―した演技」

ン― [0] 【円熟】 (名)スル

人格や知識・技術などが十分に発達し,豊かな内容をもつようになること。「―の境に入る」「―した演技」

ン― [0] 【円熟】 (名)スル

人格や知識・技術などが十分に発達し,豊かな内容をもつようになること。「―の境に入る」「―した演技」

ン― [0] 【円熟】 (名)スル

人格や知識・技術などが十分に発達し,豊かな内容をもつようになること。「―の境に入る」「―した演技」

大辞林 ページ 139848。