複数辞典一括検索+![]()

![]()

きぬがさ-たけ [4] 【絹傘茸】🔗⭐🔉

きぬがさ-たけ [4] 【絹傘茸】

担子菌類腹菌目のきのこ。夏から秋にかけ竹林などに生える。初め,径4センチメートルほどの球形の外皮につつまれ,数時間で茎の高さ15センチメートルあまりに生長する。頭に鐘形で悪臭を放つ傘をかぶり,その下部から純白の網状のレースを垂らす。中国料理で珍重する。コムソウタケ。

絹笠茸

[図]

[図]

[図]

[図]

きぬがさ 【衣笠】🔗⭐🔉

きぬがさ 【衣笠】

姓氏の一。

きぬがさ-ていのすけ 【衣笠貞之助】🔗⭐🔉

きぬがさ-ていのすけ 【衣笠貞之助】

(1896-1982) 映画監督。三重県生まれ。初め女形として映画界にはいる。演出に転じ,「日輪」「狂った一頁」「十字路」など異色先駆作のあと,「鯉名の銀平」「雪之丞変化」「蛇姫様」「地獄門」など主として時代劇に独自の情緒を発揮。

きぬがさ-やま 【衣笠山】🔗⭐🔉

きぬがさ-やま 【衣笠山】

京都市北西部の山。笠に似た海抜202メートルの小丘。山麓に金閣寺・竜安寺・仁和(ニンナ)寺などがある。衣掛山。衣笠岡。((歌枕))「もみぢ葉を千しほに染て山姫のきがさねたりし衣笠の山/為忠集」

〔歌枕としては,「衣笠(の)岡」が詠まれることの方が多い〕

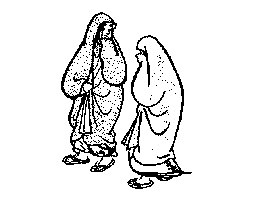

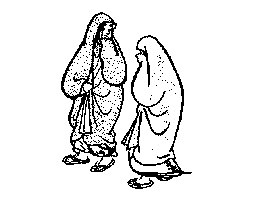

きぬ-かずき ―カヅキ [3] 【衣被】🔗⭐🔉

きぬ-かずき ―カヅキ [3] 【衣被】

〔「きぬかつぎ」とも〕

(1)平安時代以降,身分の高い家の婦女子が外出する際,顔を隠すため頭から衣をかぶったこと。また,その衣。多くは小袖を用いた。結髪の発達した近世には襟肩を前に下げた小袖形に仕立てた。かずき。

(2){(1)}をした女。「物見ける―の/徒然 70」

(3)包茎。かわかぶり。「わづかなるこまらの,しかも―したるを/著聞 16」

衣被(1)

[図]

[図]

[図]

[図]

きぬ-がち 【衣勝ち】 (形動ナリ)🔗⭐🔉

きぬ-がち 【衣勝ち】 (形動ナリ)

何枚も衣服を重ね着しているさま。「あまり―にて/栄花(初花)」

きぬ-かつぎ [3] 【衣被】🔗⭐🔉

きぬ-かつぎ [3] 【衣被】

(1)〔「きぬかずき」の転。もと女房詞〕

里芋の子芋。また,里芋の子芋を皮のままゆでたり,蒸したりしたもの。温かいうちに皮をむき,塩をつけて食べる。[季]秋。《母君の客よろこびて―/星野立子》

(2)「きぬかずき(衣被)」に同じ。

大辞林 ページ 142167。