複数辞典一括検索+![]()

![]()

きほう-もん [2][0] 【 鳳文】🔗⭐🔉

鳳文】🔗⭐🔉

きほう-もん [2][0] 【 鳳文】

古代中国で主に殷周(インシユウ)時代の青銅器に用いられた文様。細長い怪獣の側面形で,角(ツノ),大きな目,くちばしがある。

鳳文】

古代中国で主に殷周(インシユウ)時代の青銅器に用いられた文様。細長い怪獣の側面形で,角(ツノ),大きな目,くちばしがある。 文。

文。

鳳文】

古代中国で主に殷周(インシユウ)時代の青銅器に用いられた文様。細長い怪獣の側面形で,角(ツノ),大きな目,くちばしがある。

鳳文】

古代中国で主に殷周(インシユウ)時代の青銅器に用いられた文様。細長い怪獣の側面形で,角(ツノ),大きな目,くちばしがある。 文。

文。

ぎほう-れき 【儀鳳暦】🔗⭐🔉

ぎほう-れき 【儀鳳暦】

太陰暦の一種。唐では麟徳(リントク)暦といい,李淳風(リジユンプウ)がつくったもの。日本へは中国の儀鳳年間(676-679)に伝来。690年施行,763年まで使用された。

き-ぼく [1][0] 【亀卜】🔗⭐🔉

き-ぼく [1][0] 【亀卜】

亀の甲を焼き,その生じた割れ目の模様で吉凶を判断した古代の占い。かめうら。かめのうら。亀の甲のうら。亀 (キタク)。亀筮(キゼイ)。

(キタク)。亀筮(キゼイ)。

(キタク)。亀筮(キゼイ)。

(キタク)。亀筮(キゼイ)。

き-ぼく [0] 【徽墨】🔗⭐🔉

き-ぼく [0] 【徽墨】

中国,安徽省産のすみ。名墨として有名。

ぎ-ぼく [1][0] 【義僕】🔗⭐🔉

ぎ-ぼく [1][0] 【義僕】

忠義なしもべ。忠僕。

ぎ-ぼく [0] 【擬木】🔗⭐🔉

ぎ-ぼく [0] 【擬木】

コンクリートやプラスチックで,自然の木を模したもの。

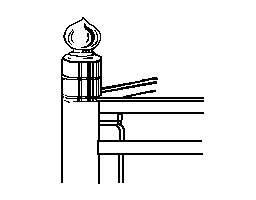

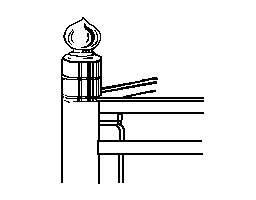

ぎ-ぼし [1][0] 【擬宝珠】🔗⭐🔉

ぎ-ぼし [1][0] 【擬宝珠】

〔「ぎぼうしゅ」の転〕

(1)欄干などの柱の頂部につける,丸くて先のとがったネギの花の形をした飾り。ぎぼうし。ぎぼうしゅ。

(2)ネギの花。ねぎぼうず。

(3)「擬宝珠(ギボウシ){(2)}」に同じ。[季]夏。

擬宝珠(1)

[図]

[図]

[図]

[図]

ぎぼし-こうらん ―カウ― [4] 【擬宝珠高欄】🔗⭐🔉

ぎぼし-こうらん ―カウ― [4] 【擬宝珠高欄】

擬宝珠のある柱をもつ高欄。

ぎぼし-むし [3] 【擬宝珠虫】🔗⭐🔉

ぎぼし-むし [3] 【擬宝珠虫】

腸鰓(チヨウサイ)綱の半索動物の総称。体はミミズに似て細長い。体長3センチメートルから2.5メートルを超す種まである。前端に擬宝珠形の吻(フン)と,襟がある。刺激を与えるとヨードホルムのようなにおいを出す。雌雄異体。砂泥中に U 字形の穴をつくってすむ。

大辞林 ページ 142209。