複数辞典一括検索+![]()

![]()

くらま-ごけ [3] 【鞍馬苔】🔗⭐🔉

くらま-ごけ [3] 【鞍馬苔】

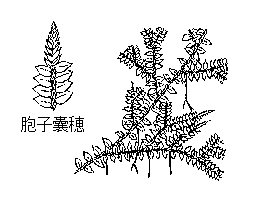

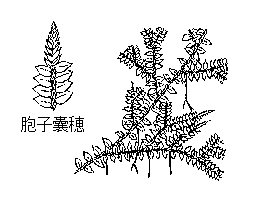

イワヒバ目の常緑性シダ植物。山中林内に生える。茎は細く地をはい,まばらに短い枝が分かれ,卵形で鱗片状の葉が四列に並んでつく。愛宕(アタゴ)苔。叡山(エイザン)苔。

鞍馬苔

[図]

[図]

[図]

[図]

くらま-たけきりえしき ― シキ 【鞍馬竹伐会式】🔗⭐🔉

シキ 【鞍馬竹伐会式】🔗⭐🔉

くらま-たけきりえしき ― シキ 【鞍馬竹伐会式】

京都の鞍馬寺で六月二〇日に行われる行事。正称は蓮華会(レンゲエ)。右座・左座に分かれ,大竹を切って豊凶を占う。鞍馬の竹伐。竹伐の会式。[季]夏。

シキ 【鞍馬竹伐会式】

京都の鞍馬寺で六月二〇日に行われる行事。正称は蓮華会(レンゲエ)。右座・左座に分かれ,大竹を切って豊凶を占う。鞍馬の竹伐。竹伐の会式。[季]夏。

シキ 【鞍馬竹伐会式】

京都の鞍馬寺で六月二〇日に行われる行事。正称は蓮華会(レンゲエ)。右座・左座に分かれ,大竹を切って豊凶を占う。鞍馬の竹伐。竹伐の会式。[季]夏。

シキ 【鞍馬竹伐会式】

京都の鞍馬寺で六月二〇日に行われる行事。正称は蓮華会(レンゲエ)。右座・左座に分かれ,大竹を切って豊凶を占う。鞍馬の竹伐。竹伐の会式。[季]夏。

くらま-でら 【鞍馬寺】🔗⭐🔉

くらま-でら 【鞍馬寺】

京都市左京区鞍馬本町にある鞍馬弘教の本山。山号は松尾山。もと天台宗。770年,鑑禎(ガンチヨウ)の開基と伝える。本尊は毘沙門天。皇城の北方を鎮護する寺として栄えた。牛若丸伝説などで知られる。

くらま-てんぐ [4] 【鞍馬天狗】🔗⭐🔉

くらま-てんぐ [4] 【鞍馬天狗】

(1)鞍馬山の僧正ヶ谷に住んでいたと伝えられる天狗。牛若丸に兵法を教えたという。

(2)能の曲名(別項参照)。

(3)書名(別項参照)。

くらま-の-このめづけ [1] 【鞍馬の木芽漬(け)】🔗⭐🔉

くらま-の-このめづけ [1] 【鞍馬の木芽漬(け)】

山椒(サンシヨウ)・アケビなどの若芽を塩漬けにしたのち,陰干しにしたもの。古くから鞍馬の名物。くらまのきのめづけ。鞍馬漬け。

くらま-の-たけきり 【鞍馬の竹伐】🔗⭐🔉

くらま-の-たけきり 【鞍馬の竹伐】

「鞍馬竹伐会式(タケキリエシキ)」に同じ。[季]夏。

くらま-の-ひまつり 【鞍馬の火祭】🔗⭐🔉

くらま-の-ひまつり 【鞍馬の火祭】

京都の鞍馬寺で一〇月二二日(以前は陰暦九月八,九日)の夜,行われる火祭り。大きな篝火をたき,人々が松明(タイマツ)をもった中を,二基の御輿が出る。[季]秋。

くらま-はちりゅう ―リウ 【鞍馬八流】🔗⭐🔉

くらま-はちりゅう ―リウ 【鞍馬八流】

剣術の一派。平安末期に鬼一法眼が鞍馬の僧八人に伝えたという。京の八流。

くらま-まいり ―マ リ [4] 【鞍馬参り】🔗⭐🔉

リ [4] 【鞍馬参り】🔗⭐🔉

くらま-まいり ―マ リ [4] 【鞍馬参り】

「鞍馬詣(クラマモウ)で」に同じ。

リ [4] 【鞍馬参り】

「鞍馬詣(クラマモウ)で」に同じ。

リ [4] 【鞍馬参り】

「鞍馬詣(クラマモウ)で」に同じ。

リ [4] 【鞍馬参り】

「鞍馬詣(クラマモウ)で」に同じ。

くらま-もうで ―マウデ [4] 【鞍馬詣で】🔗⭐🔉

くらま-もうで ―マウデ [4] 【鞍馬詣で】

京都の鞍馬寺に参詣すること。鞍馬参り。

大辞林 ページ 143039。