複数辞典一括検索+![]()

![]()

しゅ-てん [0] 【朱点】🔗⭐🔉

しゅ-てん [0] 【朱点】

(1)朱でしるした点。

(2)朱でしるした訓点。

しゅ-でん [1] 【主殿】🔗⭐🔉

しゅ-でん [1] 【主殿】

屋敷の中の最も主要な建物。表座敷・寝殿など。

しゅでん-しょ [2] 【主殿署】🔗⭐🔉

しゅでん-しょ [2] 【主殿署】

⇒とのもりづかさ(主殿署)(3)

しゅでん-づくり [4] 【主殿造り】🔗⭐🔉

しゅでん-づくり [4] 【主殿造り】

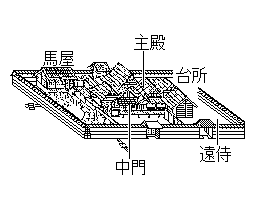

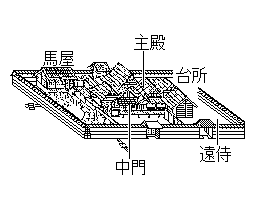

室町末期から桃山時代に行われた,主殿とよばれる建物を中心とする住宅の様式。寝殿造りが書院造りに変化する過程で生まれた。主殿内部は建具で南北二列に仕切られ押板や棚が造り付けられるが,寝殿造りの名残である蔀戸(シトミド)や中門廊を残す。

主殿造り

[図]

[図]

[図]

[図]

しゅでん-りょう ―レウ [2] 【主殿寮】🔗⭐🔉

しゅでん-りょう ―レウ [2] 【主殿寮】

⇒とのもりりょう(主殿寮)

じゅ-でん [0] 【受電】 (名)スル🔗⭐🔉

じゅ-でん [0] 【受電】 (名)スル

(1)電信・電報を受けること。

(2)電力の供給を受けること。「―設備」

しゅてん-どうじ 【酒顛童子・酒呑童子】🔗⭐🔉

しゅてん-どうじ 【酒顛童子・酒呑童子】

丹波の大江山に住んでいたと伝える鬼神。都へ出て金品や婦女子を略奪したという。絵巻・御伽草子・能,また浄瑠璃・歌舞伎の題材ともなった。

しゅてんどうじ 【酒呑童子】🔗⭐🔉

しゅてんどうじ 【酒呑童子】

御伽草子。一巻。作者未詳。南北朝時代頃成立。源頼光とその四天王たちが山伏に変じて大江山の酒呑童子を退治する話。大江山絵詞。

しゅ-と [1] 【主都】🔗⭐🔉

しゅ-と [1] 【主都】

ある地方の主要な都市。大都会。大都市。

しゅ-と [2][1] 【首途】🔗⭐🔉

しゅ-と [2][1] 【首途】

門出。旅立ち。

しゅ-と [1][2] 【首都】🔗⭐🔉

しゅ-と [1][2] 【首都】

一国の中央政府のある都市。首府。

しゅと-けん [2] 【首都圏】🔗⭐🔉

しゅと-けん [2] 【首都圏】

(1)東京および東京と密接な関連をもつその周辺地域。

(2)1956年(昭和31)制定の首都圏整備法による都市計画の対象となる区域。東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨の一都七県。

→東京圏

しゅと-こうそくどうろ ―カウソクダウロ 【首都高速道路】🔗⭐🔉

しゅと-こうそくどうろ ―カウソクダウロ 【首都高速道路】

首都高速道路公団の建設・供用する有料の自動車専用道路。東京都心部・川崎市・横浜市・埼玉県南部に約247キロメートル(1995年)の高速道路網をもつ。

大辞林 ページ 146328。