複数辞典一括検索+![]()

![]()

せき-そう ―サウ [0] 【石槍】🔗⭐🔉

せき-そう ―サウ [0] 【石槍】

尖頭器(セントウキ)のうち,縄文時代以後の石製のものを特に区別していう語。いしやり。

せき-そう [0] 【積送】 (名)スル🔗⭐🔉

せき-そう [0] 【積送】 (名)スル

貨物を貨車などで積んで送ること。「地方へ―する品」

せき-そう [0] 【積層】🔗⭐🔉

せき-そう [0] 【積層】

幾層にも層を重ねること。

せきそう-かんでんち [7] 【積層乾電池】🔗⭐🔉

せきそう-かんでんち [7] 【積層乾電池】

扁平なマンガン乾電池のユニットを幾層も重ねて,高い電圧を得られるようにしたもの。

せきそう-ざい [3] 【積層材】🔗⭐🔉

せきそう-ざい [3] 【積層材】

薄板を数枚重ね合わせ,加熱・圧縮して接着した強化木材。木材の不均一性がなくなり,伸縮・変形が少ない。積層板。

せきそう-ばん [0] 【積層板】🔗⭐🔉

せきそう-ばん [0] 【積層板】

⇒積層材

せき-ぞう ―ザウ [0] 【石造】🔗⭐🔉

せき-ぞう ―ザウ [0] 【石造】

石材で建築または製作すること。また,そのもの。いしづくり。「―美術」

せき-ぞう ―ザウ [0] 【石像】🔗⭐🔉

せき-ぞう ―ザウ [0] 【石像】

石材を刻んでつくった像。

せきそおうらい セキソワウライ 【尺素往来】🔗⭐🔉

せきそおうらい セキソワウライ 【尺素往来】

往来物。一巻。著者未詳(一説に一条兼良とも)。室町中期成立。消息文形式で年中行事などの社会常識を盛り込んだ模範文例集。江戸時代に初等教育の教科書として利用された。

せき-ぞく [0] 【石鏃】🔗⭐🔉

せき-ぞく [0] 【石鏃】

矢じりとして用いられた石器。日本では縄文・弥生時代に見られる。矢の根石。

せき-ぞろ [0] 【節季候】🔗⭐🔉

せき-ぞろ [0] 【節季候】

〔「節季に候」の意〕

近世の遊芸門付(カドヅケ)の一。歳末に二,三人組で「せきぞろ,せきぞろ」とはやして家々を回り,遊芸をして米・銭を請うた。せっきぞろ。

節季候

[図]

[図]

[図]

[図]

せきそん-まいり ―マ リ [5] 【石尊参り】🔗⭐🔉

リ [5] 【石尊参り】🔗⭐🔉

せきそん-まいり ―マ リ [5] 【石尊参り】

⇒大山詣(オオヤマモウ)で

リ [5] 【石尊参り】

⇒大山詣(オオヤマモウ)で

リ [5] 【石尊参り】

⇒大山詣(オオヤマモウ)で

リ [5] 【石尊参り】

⇒大山詣(オオヤマモウ)で

せき-だ 【雪駄・席駄】🔗⭐🔉

せき-だ 【雪駄・席駄】

「せった(雪駄)」に同じ。

せき-たい [0] 【石苔】🔗⭐🔉

せき-たい [0] 【石苔】

石にはえたこけ。

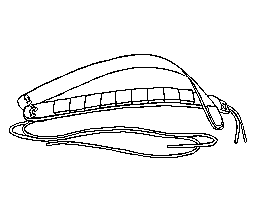

せき-たい [0] 【石帯】🔗⭐🔉

せき-たい [0] 【石帯】

礼服束帯の時,袍(ホウ)の腰にしめる帯。両端の 具(カコ)で留める。牛革で造り,背にあてる所に方形または円形の石や玉を装飾用に並列して糸で綴じつけてある。官位の高下,儀式の軽重により種類を違えて用いた。たまのおび。いしのおび。

石帯

具(カコ)で留める。牛革で造り,背にあてる所に方形または円形の石や玉を装飾用に並列して糸で綴じつけてある。官位の高下,儀式の軽重により種類を違えて用いた。たまのおび。いしのおび。

石帯

[図]

[図]

具(カコ)で留める。牛革で造り,背にあてる所に方形または円形の石や玉を装飾用に並列して糸で綴じつけてある。官位の高下,儀式の軽重により種類を違えて用いた。たまのおび。いしのおび。

石帯

具(カコ)で留める。牛革で造り,背にあてる所に方形または円形の石や玉を装飾用に並列して糸で綴じつけてある。官位の高下,儀式の軽重により種類を違えて用いた。たまのおび。いしのおび。

石帯

[図]

[図]

大辞林 ページ 147702。