複数辞典一括検索+![]()

![]()

つり-かご [0] 【釣り籠】🔗⭐🔉

つり-かご [0] 【釣り籠】

釣った魚を入れるかご。びく。

つり-がね [0] 【釣(り)鐘】🔗⭐🔉

つり-がね [0] 【釣(り)鐘】

寺院の鐘楼などに釣ってある大きな鐘。撞木(シユモク)でついて鳴らす。梵鐘(ボンシヨウ)。

つりがね-かずら ―カヅラ [5] 【釣鐘葛】🔗⭐🔉

つりがね-かずら ―カヅラ [5] 【釣鐘葛】

ノウゼンカズラ科の常緑つる性木本。北アメリカ原産。観賞用に栽培。長さ15メートルになる。葉は三出複葉で,中央の小葉は巻きひげに変化。五月,葉腋に橙褐赤色の鐘状花を二〜五個開く。

つりがね-ずみ [4] 【釣(り)鐘墨】🔗⭐🔉

つりがね-ずみ [4] 【釣(り)鐘墨】

松煙に蝋(ロウ)を混ぜて釣り鐘形に作った墨。乾拓に用いる。乾打碑(カンダヒ)。

つりがね-そう ―サウ [0] 【釣鐘草】🔗⭐🔉

つりがね-そう ―サウ [0] 【釣鐘草】

(1)ホタルブクロ・ナルコユリ・ツリガネニンジンなど,釣り鐘状の花をつける草の通称。

(2)ホタルブクロの別称。[季]夏。

つりがね-どう ―ダウ [0] 【釣(り)鐘堂】🔗⭐🔉

つりがね-どう ―ダウ [0] 【釣(り)鐘堂】

寺院で,釣り鐘を釣っておく堂。鐘楼。

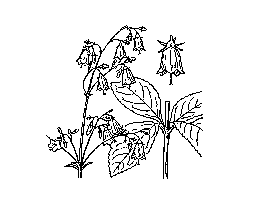

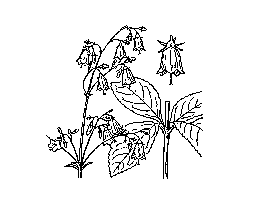

つりがね-にんじん [5] 【釣鐘人参】🔗⭐🔉

つりがね-にんじん [5] 【釣鐘人参】

キキョウ科の多年草。山野に自生。高さ約70センチメートル。葉は輪生する。秋,茎頂に円錐花序を出し,青紫色の鐘状の花を花柄の先に下向きに輪生する。若葉はトトキといい食用になる。根茎は太く漢方で鎮咳・去痰などの薬用とする。

釣鐘人参

[図]

[図]

[図]

[図]

つりがね-ぼし [4] 【釣(り)鐘星】🔗⭐🔉

つりがね-ぼし [4] 【釣(り)鐘星】

牡牛座のヒヤデス星団の和名。

つりがね-マント [5] 【釣(り)鐘―】🔗⭐🔉

つりがね-マント [5] 【釣(り)鐘―】

〔着た姿が釣り鐘のようになることから〕

丈の長いマント。以前,軍人や学生などが用いた。

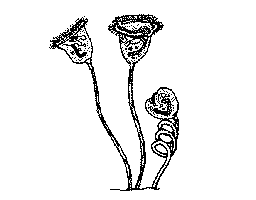

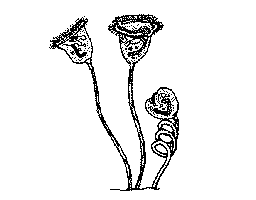

つりがね-むし [4] 【釣鐘虫】🔗⭐🔉

つりがね-むし [4] 【釣鐘虫】

繊毛虫綱ツリガネムシ科の一属の原生動物の総称。形は逆釣り鐘状で,体長40〜200マイクロメートルで,下端から体長の四,五倍の長さの柄を生じて他物に着生する。大部分は淡水産で汚れた沼や溝などにすむが,海産もある。

釣鐘虫

[図]

[図]

[図]

[図]

つり-かびん ―クワビン [3] 【釣(り)花瓶】🔗⭐🔉

つり-かびん ―クワビン [3] 【釣(り)花瓶】

上からつり下げるように作った花瓶。つりはないけ。

大辞林 ページ 149841。