複数辞典一括検索+![]()

![]()

ばがぼん 【薄伽梵・婆伽梵】🔗⭐🔉

ばがぼん 【薄伽梵・婆伽梵】

〔梵 Bhagavat〕

〔仏〕 如来一般のこと。また特に,釈迦のこと。世尊。薄伽婆(バガバ)。

バガボンド [1][3]  vagabond

vagabond 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

バガボンド [1][3]  vagabond

vagabond 放浪者。さすらいびと。

放浪者。さすらいびと。

vagabond

vagabond 放浪者。さすらいびと。

放浪者。さすらいびと。

はかま [3] 【袴】🔗⭐🔉

はかま [3] 【袴】

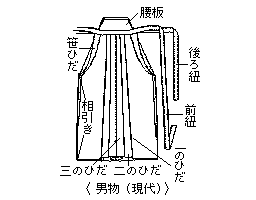

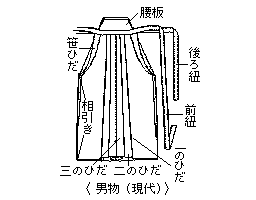

(1)和装で着物の上から着けて腰から脚をおおうゆったりした衣服。上部に付けたひもを結んで着用し,普通,ズボンのように両脚の部分に分かれるが,スカート状のものもある。古くは男子のみが用い,埴輪(ハニワ)に原初的な形態が見られる。平安以降,表(ウエ)の袴・指貫(サシヌキ)・長袴など,官位や服装に応じて用いるべき袴の形態や材質が定められた。近世には形態・材質ともに著しく発達し,野袴・行灯袴・軽衫(カルサン)など種類が増え,武士は日常着に用い,庶民は礼装の際着用した。女子は平安時代には緋袴を用いたが,鎌倉時代以降一般には用いなくなった。

(2)ツクシなどの節を包む苞葉(ホウヨウ)やドングリなどの殻斗(カクト)の俗称。

(3)卓上に徳利を置くときにはかせる器。

(4)(「褌」とも書く)上代,男子の着た,裾の短いズボン様の下半身用下着。ふんどし。「逼めて―を脱かしめて/日本書紀(欽明訓)」

袴(1)

[図]

[図]

[図]

[図]

はかま-かずら ―カヅラ [4] 【袴蔓】🔗⭐🔉

はかま-かずら ―カヅラ [4] 【袴蔓】

マメ科の常緑つる性木本。和歌山県から沖縄の海岸の林内に生える。葉は幅が広く先が二裂。夏,枝先に総状花序を直立し,淡黄緑色の五弁花をつける。葉形を袴に見立てこの名がある。

はかま-ぎ [3] 【袴着】🔗⭐🔉

はかま-ぎ [3] 【袴着】

幼児の成長を祝い,初めて袴を着せる儀式。平安以降,男女の別なく三歳から七歳の間に吉日を選んで行われたが,江戸時代には五歳男児のみの風となり,次第に一一月一五日に定着し,七五三の風習の一環となった。着袴(チヤツコ)。[季]冬。

はかま-ごし [0] 【袴腰】🔗⭐🔉

はかま-ごし [0] 【袴腰】

(1)男袴の後ろ腰の,厚板の芯を入れて仕立てた部分。腰板。

(2)({(1)}の形から)台形。梯形。

大辞林 ページ 152078。