複数辞典一括検索+![]()

![]()

ひしき-もの 【引敷物】🔗⭐🔉

ひしき-もの 【引敷物】

敷物。また,寝具。「思ひあらば葎(ムグラ)の宿に寝もしなむ―には袖をしつつも/伊勢 3」

ひ-しき [3] 【火敷】🔗⭐🔉

ひ-しき [3] 【火敷】

香をたくとき,火を埋めた灰の上におく金属・陶器・玉の薄片。香敷。隔火。

ひ-しき [0] 【非職】🔗⭐🔉

ひ-しき [0] 【非職】

(1)「非蔵人(ヒクロウド)」に同じ。

(2)寺院・神社で,役職にない僧侶や神官。

ひしぎ [0] 【拉ぎ】🔗⭐🔉

ひしぎ [0] 【拉ぎ】

(1)ひしぐこと。「一―に取て伏せ/浄瑠璃・日本振袖始」

(2)(普通「ヒシギ」と書く)能管の最高音域の音。登場の囃子(ハヤシ)の冒頭や全曲の終わりなどに吹かれる鋭くヒィーと鳴る音。

ひじき [1] 【鹿尾菜・羊栖菜】🔗⭐🔉

ひじき [1] 【鹿尾菜・羊栖菜】

褐藻類ヒバマタ目の海藻。北海道南部から九州までの沿岸の潮間帯下部の岩上に生育。主枝は円柱形で,長さ20センチメートル〜1メートル。長さ3〜4センチメートルの小枝を多く出す。根は繊維状根。春から初夏,繁茂し,採集乾燥して食用とする。[季]春。

ひじき-も 【鹿尾菜藻】🔗⭐🔉

ひじき-も 【鹿尾菜藻】

ヒジキの古名。「懸想じける女のもとに,―といふ物をやるとて/伊勢 3」

ひじ-き ヒヂ― [0] 【肘木】🔗⭐🔉

ひじ-き ヒヂ― [0] 【肘木】

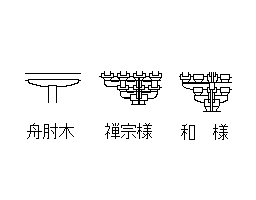

(1)社寺建築で,斗(マス)とともに斗 (トキヨウ)を構成する腕木状の水平材。斗,または桁(ケタ)を受ける。位置や施された彫刻によってさまざまな種類がある。

(2)碾(ヒ)き臼(ウス)の取っ手。

肘木(1)

(トキヨウ)を構成する腕木状の水平材。斗,または桁(ケタ)を受ける。位置や施された彫刻によってさまざまな種類がある。

(2)碾(ヒ)き臼(ウス)の取っ手。

肘木(1)

[図]

[図]

(トキヨウ)を構成する腕木状の水平材。斗,または桁(ケタ)を受ける。位置や施された彫刻によってさまざまな種類がある。

(2)碾(ヒ)き臼(ウス)の取っ手。

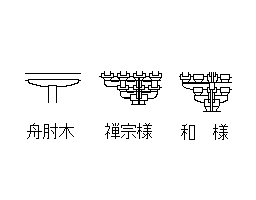

肘木(1)

(トキヨウ)を構成する腕木状の水平材。斗,または桁(ケタ)を受ける。位置や施された彫刻によってさまざまな種類がある。

(2)碾(ヒ)き臼(ウス)の取っ手。

肘木(1)

[図]

[図]

ひ-じき 【非色】🔗⭐🔉

ひ-じき 【非色】

禁色(キンジキ)の着用を許されないこと。また,その人。

ひ-じき 【非食】🔗⭐🔉

ひ-じき 【非食】

「非時(ヒジ){(1)}」に同じ。

ひじき-おぼの🔗⭐🔉

ひじき-おぼの

〔「おぼの」は「おもの(御物)」の転〕

殯宮(モガリノミヤ)に供える食事。「此の日―をたてまつる/日本書紀(持統訓)」

びしき-こうぞう ―コウザウ [4] 【 式構造】🔗⭐🔉

式構造】🔗⭐🔉

びしき-こうぞう ―コウザウ [4] 【 式構造】

⇒まぐさしきこうぞう(

式構造】

⇒まぐさしきこうぞう( 式構造)

式構造)

式構造】

⇒まぐさしきこうぞう(

式構造】

⇒まぐさしきこうぞう( 式構造)

式構造)

大辞林 ページ 152835。