複数辞典一括検索+![]()

![]()

ひちら・く (動カ四)🔗⭐🔉

ひちら・く (動カ四)

はちきれそうに太る。「肥え―・いて身をも働かさず/史記抄 13」

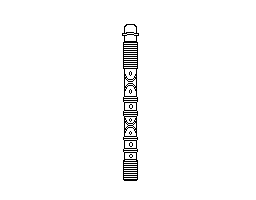

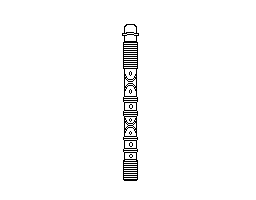

ひち-りき [0][2] 【篳篥】🔗⭐🔉

ひち-りき [0][2] 【篳篥】

雅楽の管楽器。複簧(フクコウ)を用い,長さ六寸(約18センチメートル)の竹管に,樺(カバ)の皮を巻いてある。前面に七つ,後面に二つの指孔があり,縦にして吹く。音量は豊かで,音色は哀調を帯びる。奈良初期に中国より伝来。もと管長八寸の大篳篥もあったが早く絶えた。

篳篥

[図]

[図]

[図]

[図]

ひ-ぢりめん [2][0] 【緋縮緬】🔗⭐🔉

ひ-ぢりめん [2][0] 【緋縮緬】

緋色にそめた縮緬。多く婦人の長襦袢(ジバン)・腰巻などに用いる。

ひ-ちん [0] 【披陳】 (名)スル🔗⭐🔉

ひ-ちん [0] 【披陳】 (名)スル

心に思っていることをかくさず述べること。開陳。披瀝(ヒレキ)。

ひっ 【引っ】 (接頭)🔗⭐🔉

ひっ 【引っ】 (接頭)

〔動詞「引く」の連用形「引き」の転〕

動詞に付いて,その意味や語調を強めるのに用いられる。「―とらえる」「―かく」「―かき回す」「―くくる」「―付く」

ひつ [0] 【櫃】🔗⭐🔉

ひつ [0] 【櫃】

(1)ふたが上に開く大形の箱。唐櫃(カラビツ)・長櫃など。

(2)(「おひつ」の形で)飯を入れておく器。おはち。

ひつ 【畢】🔗⭐🔉

ひつ 【畢】

二十八宿の一。西方の星宿。畢宿。あめふりぼし。

ひつ 【弼】🔗⭐🔉

ひつ 【弼】

(1)律令制で,弾正台の次官。はじめ一名であったが,のちに大弼・少弼の二名になった。

(2)奈良時代,紫微中台の次官。

ひつ [2] 【筆】🔗⭐🔉

ひつ [2] 【筆】

(1)ふで。

(2)ふでをとって書くこと。また,ふでで書いた文字・文章・絵画。「貫之の―」

(3)助数詞的に用いて土地の一区画をいう。「一―の土地」

ひつ [2] 【蹕】🔗⭐🔉

ひつ [2] 【蹕】

(1)貴人が外出するとき,先払いすること。

(2)天子の行幸。また,その儀仗をととのえた行列。

――を駐(トド)む🔗⭐🔉

――を駐(トド)む

天子や貴人が外出して,途中でとどまる。

ひ・つ 【漬つ】 (動)🔗⭐🔉

ひ・つ 【漬つ】 (動)

⇒ひず(漬)

ひつ-あつ [0] 【筆圧】🔗⭐🔉

ひつ-あつ [0] 【筆圧】

文字を書くとき,ペンや毛筆などの先に加わる力。「―が強い」

大辞林 ページ 152895。