複数辞典一括検索+![]()

![]()

ふくよう-ご [0] 【副用語】🔗⭐🔉

ふくよう-ご [0] 【副用語】

文の骨子となる体言・用言に依存し,それにさまざまな意味をつけくわえる語。副詞・連体詞・接続詞・感動詞など。語形変化がなく,連用または連体のいずれか一方の機能をもち,実質概念の希薄な語の総称として用いられる。

ふく-よか [2] 【膨よか・脹よか】 (形動)[文]ナリ🔗⭐🔉

ふく-よか [2] 【膨よか・脹よか】 (形動)[文]ナリ

(1)柔らかそうにふっくらとしているさま。ふくやか。ふくらか。「―な顔」「年とともに―になってきた」

(2)豊かな香りを漂わすさま。「―な新茶の香り」

[派生] ――さ(名)

ふくら [0] 【膨ら・脹ら】🔗⭐🔉

ふくら [0] 【膨ら・脹ら】

■一■ (名)

(1)柔らかにふくらんでいること。また,ふくらんでいる物や部分。

(2)物の中心の部分。中央。「物ふかう勢の―を隠し備へし所に/太閤記」

(3)一張りの弓の長さ。一ふくらは七尺五寸(約2.3メートル)。弓場の間(ケン)数を測る時に用いる。

■二■ (形動)[文]ナリ

ふっくらしているさま。ふくよか。ふくらか。「…と云ふ口許こそ―なりけれ/婦系図(鏡花)」

ふくら-しば [3] 【膨ら柴】🔗⭐🔉

ふくら-しば [3] 【膨ら柴】

ソヨゴの別名。

ふくら-すずめ [4] 【脹雀・福良雀】🔗⭐🔉

ふくら-すずめ [4] 【脹雀・福良雀】

(1)肥え太った雀。また,寒気のために羽をふくらましている雀。

(2)家紋・文様の一。{(1)}が羽をのばした姿を図案化したもの。

(3)女性の髪の結い方の一。唐人髷(マゲ)を変形したもので,髷を左右に二つつくる。江戸末期以降,一〇代の少女が結った。{(2)}に似ているところからの名。

(4)女帯の結び方。お太鼓に似て,結びの両端をはねのように出すもの。振袖・訪問着などに用いる。

(5)ヤガの一種。体は太い。はねは褐色で,前ばねには黒斑が,後ろばねには青色の紋がある。日本全土のほかアジアに分布。

(6)日本刀の切っ先の刃がふくらみを帯びているもの。

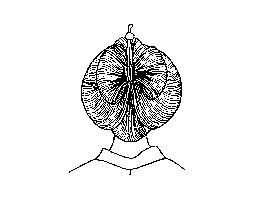

脹雀(3)

[図]

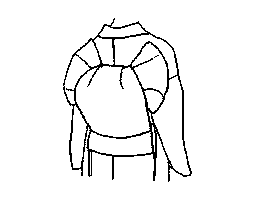

脹雀(4)

[図]

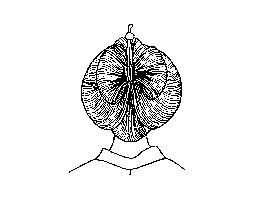

脹雀(4)

[図]

[図]

[図]

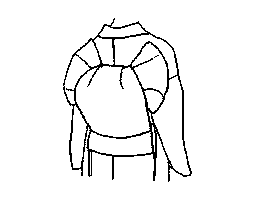

脹雀(4)

[図]

脹雀(4)

[図]

[図]

大辞林 ページ 153425。