複数辞典一括検索+![]()

![]()

ほろ [1] 【母衣】🔗⭐🔉

ほろ [1] 【母衣】

鎧(ヨロイ)の背につける幅広の布。流れ矢を防ぎ,また,旗指物の一種としても用いられた。平安時代には単に背に垂らし,時に下端を腰に結んだが,のちには竹籠(タケカゴ)を入れた袋状のものとなった。

母衣

[図]

[図]

[図]

[図]

ほ-ろ 【保呂】🔗⭐🔉

ほ-ろ 【保呂】

「保呂羽(ホロバ)」の略。「―の風切りはいだる矢負はせて/平家 4」

ほろ (副)🔗⭐🔉

ほろ (副)

(多く「と」を伴って)

(1)涙のほろりと落ちるさま。「―と泣いたる可愛さ/浄瑠璃・平家女護島」

(2)雉(キジ)・山鳥・ほととぎすなどの鳴き声を表す語。「いづれ山ぢのほととぎす,―とないたをいつ

わすれう/浄瑠璃・吉野忠信」

わすれう/浄瑠璃・吉野忠信」

わすれう/浄瑠璃・吉野忠信」

わすれう/浄瑠璃・吉野忠信」

ほろ (接頭)🔗⭐🔉

ほろ (接頭)

名詞・形容詞などに付いて,すこし,なんとなくなどの意を表す。「―酔い」「―にがい」

ぼろ [1] 【襤褸】🔗⭐🔉

ぼろ [1] 【襤褸】

■一■ (名)

(1)使い古して役に立たなくなった布。ぼろぎれ。「くず屋に―を出す」

(2)着古して破れた衣服。つぎはぎをしてむさくるしい衣服。「―をまとう」

(3)つたない箇所。欠点。失敗。「余りしゃべると―が出る」「―をかくす」

■二■ (名・形動)

古くなったり,壊れたりして役にたたない・こと(さま)。ぼろぼろ。「―の自転車」「―靴」

ぼろ🔗⭐🔉

ぼろ

〔形容詞「ぼろい」の語幹から〕

動詞の連用形から転じた名詞の上に付いて,程度のはなはだしい意を表す。「―儲(モウ)け」「―勝ち」「―負け」

ぼろ [1] 【梵論・暮露】🔗⭐🔉

ぼろ [1] 【梵論・暮露】

有髪の乞食坊主の一種。中世末期にはその中から尺八を吹く薦僧(コモソウ)(虚無僧(コムソウ)の前身)が現れたので,薦僧・虚無僧の異名としても用いられた。ぼろぼろ。梵論子(ボロンジ)。梵字(ボンジ)。「もしこの御中にいろをし房と申す―やおはします/徒然 115」

ポロ [1]  polo

polo 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

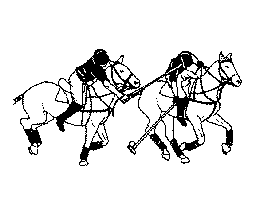

ポロ [1]  polo

polo 馬に乗り,マレット(先が T 字型になっている杖)でボールを打って相手のゴールに入れる競技。一チーム四名から成る。

ポロ

馬に乗り,マレット(先が T 字型になっている杖)でボールを打って相手のゴールに入れる競技。一チーム四名から成る。

ポロ

[図]

[図]

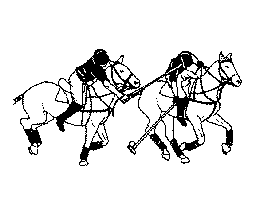

polo

polo 馬に乗り,マレット(先が T 字型になっている杖)でボールを打って相手のゴールに入れる競技。一チーム四名から成る。

ポロ

馬に乗り,マレット(先が T 字型になっている杖)でボールを打って相手のゴールに入れる競技。一チーム四名から成る。

ポロ

[図]

[図]

大辞林 ページ 154519。