複数辞典一括検索+![]()

![]()

よめ-とり [4][0] 【嫁取り】🔗⭐🔉

よめ-とり [4][0] 【嫁取り】

嫁を迎えること。また,その儀式。

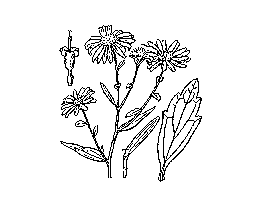

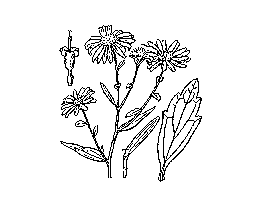

よめ-な [0] 【嫁菜】🔗⭐🔉

よめ-な [0] 【嫁菜】

キク科の多年草。やや湿った草地に生え,根茎は長い。高さ約50センチメートルで,葉は披針形。秋,枝端に淡青紫色の頭花をつける。春の若葉は食用となり,古くから摘み草の対象として知られる。古名オハギ。[季]春。

〔「嫁菜の花」は [季]秋〕

嫁菜

[図]

[図]

[図]

[図]

よめ-の-ごき [4] 【嫁の合器】🔗⭐🔉

よめ-の-ごき [4] 【嫁の合器】

(1)植物ゴキヅルの異名。

(2)ドングリなどのへたをいう。「頼政は―までひろひこみ/柳多留 24」

よめ-の-さら [0] 【嫁の皿】🔗⭐🔉

よめ-の-さら [0] 【嫁の皿】

ヨメガカサの別名。

よめ-ひろめ [3] 【嫁広め】🔗⭐🔉

よめ-ひろめ [3] 【嫁広め】

嫁を人々に披露すること。

よめ-むかえ ―ムカヘ [3] 【嫁迎え】🔗⭐🔉

よめ-むかえ ―ムカヘ [3] 【嫁迎え】

嫁を迎えること。

よめら・す [3] 【嫁らす】 (動サ五[四])🔗⭐🔉

よめら・す [3] 【嫁らす】 (動サ五[四])

〔「よめいらす」の転〕

嫁入りさせる。「ある知人の娘を同じくある知人の家に―・した/行人(漱石)」

よめ・る 【嫁入る】 (動ラ四)🔗⭐🔉

よめ・る 【嫁入る】 (動ラ四)

「よめいる」の転。「娘おいくを,半四郎かたへ―・らせけるに/浮世草子・娘容気」

よ・める [2] 【読める】 (動マ下一)🔗⭐🔉

よ・める [2] 【読める】 (動マ下一)

〔「読む」の可能動詞形から〕

(1)読む価値がある。「これはちょっと―・める小説だ」

(2)その意味が理解できる。心がわかる。さとる。「君の考えは―・めた」

よ-も [1] 【四方】🔗⭐🔉

よ-も [1] 【四方】

(1)東西南北。前後左右。しほう。「―を見わたす」

(2)あちらこちら。諸方。「―の山々」

よも [1] (副)🔗⭐🔉

よも [1] (副)

(下に打ち消しの語を伴って)まさか。よもや。「手前ばかりでは―あるまい/怪談牡丹灯籠(円朝)」

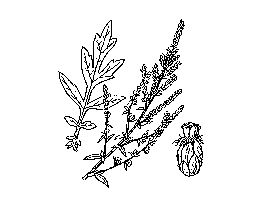

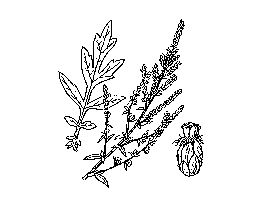

よもぎ [0] 【蓬・艾】🔗⭐🔉

よもぎ [0] 【蓬・艾】

(1)キク科の多年草。各地の山野に見られ,高さ約1メートル。葉は楕円形で羽状に深裂し,裏に白毛がある。若葉は特に香りがあり,餅に搗(ツ)き込んで草餅とするので餅草ともいう。秋,茎頂に小頭花を円錐状につけ,生長した葉から灸に用いる「もぐさ」を作る。[季]春。

(2)襲(カサネ)の色目の名。表は淡萌黄(モエギ),裏は濃い萌黄,また,表白,裏青とも。夏着用。

蓬(1)

[図]

[図]

[図]

[図]

大辞林 ページ 156441。