複数辞典一括検索+![]()

![]()

い🔗⭐🔉

い

(1)五十音図ア行第二段の仮名。五十音図ヤ行第二段の仮名としても重出。前舌の狭母音。

(2)平仮名「い」は「以」の草体。片仮名「イ」は「伊」の偏。

(3)「いろは歌」の第一文字。仮名がしら。

い【イ】🔗⭐🔉

い [1] 【イ】

洋楽の音名。欧語音名 A にあてた日本音名。洋楽音律では,通常440ヘルツのイを基準音とする。

い【五】🔗⭐🔉

い 【五】

ご。いつつ。多く他の語の上に付いて複合語として用いられる。「―百((イオ))」「―十((イソ))」

い【五十】🔗⭐🔉

い 【五十】

ごじゅう。いそ。多く他の語の上に付いて複合語として用いられる。「―日((イカ))」

い【井】🔗⭐🔉

い  [1] 【井】

(1)井戸。掘り井戸。

(2)泉や地下水をためた水汲み場。「安積香山影さへ見ゆる山の―の/万葉 3807」

[1] 【井】

(1)井戸。掘り井戸。

(2)泉や地下水をためた水汲み場。「安積香山影さへ見ゆる山の―の/万葉 3807」

[1] 【井】

(1)井戸。掘り井戸。

(2)泉や地下水をためた水汲み場。「安積香山影さへ見ゆる山の―の/万葉 3807」

[1] 【井】

(1)井戸。掘り井戸。

(2)泉や地下水をためた水汲み場。「安積香山影さへ見ゆる山の―の/万葉 3807」

い【亥】🔗⭐🔉

い  [1][0] 【亥】

(1)十二支の一二番目。年・日・時刻・方位などにあてる。いのしし。がい。

(2)時刻の名。今の午後一〇時頃。また,午後一〇時から一二時まで。または午後九時から一一時までの間。

(3)方角の名。北から西へ三〇度の方角。

[1][0] 【亥】

(1)十二支の一二番目。年・日・時刻・方位などにあてる。いのしし。がい。

(2)時刻の名。今の午後一〇時頃。また,午後一〇時から一二時まで。または午後九時から一一時までの間。

(3)方角の名。北から西へ三〇度の方角。

[1][0] 【亥】

(1)十二支の一二番目。年・日・時刻・方位などにあてる。いのしし。がい。

(2)時刻の名。今の午後一〇時頃。また,午後一〇時から一二時まで。または午後九時から一一時までの間。

(3)方角の名。北から西へ三〇度の方角。

[1][0] 【亥】

(1)十二支の一二番目。年・日・時刻・方位などにあてる。いのしし。がい。

(2)時刻の名。今の午後一〇時頃。また,午後一〇時から一二時まで。または午後九時から一一時までの間。

(3)方角の名。北から西へ三〇度の方角。

い【居】🔗⭐🔉

い  【居】

〔動詞「居る」の連用形から〕

いること。座ること。また,その場所。多く他の語と複合して用いられる。「家―((イエイ))」「立ち―」「―もさだまらず/枕草子(四二・能因本)」

【居】

〔動詞「居る」の連用形から〕

いること。座ること。また,その場所。多く他の語と複合して用いられる。「家―((イエイ))」「立ち―」「―もさだまらず/枕草子(四二・能因本)」

【居】

〔動詞「居る」の連用形から〕

いること。座ること。また,その場所。多く他の語と複合して用いられる。「家―((イエイ))」「立ち―」「―もさだまらず/枕草子(四二・能因本)」

【居】

〔動詞「居る」の連用形から〕

いること。座ること。また,その場所。多く他の語と複合して用いられる。「家―((イエイ))」「立ち―」「―もさだまらず/枕草子(四二・能因本)」

い【胆】🔗⭐🔉

い [1][0] 【胆】

胆嚢(タンノウ)。きも。「熊の―」

い【猪・豬】🔗⭐🔉

い  【猪・豬】

イノシシ・ブタの類の称。特に,イノシシのこと。「山口大菅原を牛は踏む―は踏むともよ民な踏みそね/琴歌譜」

【猪・豬】

イノシシ・ブタの類の称。特に,イノシシのこと。「山口大菅原を牛は踏む―は踏むともよ民な踏みそね/琴歌譜」

【猪・豬】

イノシシ・ブタの類の称。特に,イノシシのこと。「山口大菅原を牛は踏む―は踏むともよ民な踏みそね/琴歌譜」

【猪・豬】

イノシシ・ブタの類の称。特に,イノシシのこと。「山口大菅原を牛は踏む―は踏むともよ民な踏みそね/琴歌譜」

い【堰】🔗⭐🔉

い  [1] 【堰】

「いせき(堰)」に同じ。

[1] 【堰】

「いせき(堰)」に同じ。

[1] 【堰】

「いせき(堰)」に同じ。

[1] 【堰】

「いせき(堰)」に同じ。

い【寝】🔗⭐🔉

い 【寝】

眠ること。睡眠。「朝―((アサイ))」「熟―((ウマイ))」「真玉手玉手さし枕(マ)き股長(モモナガ)に―をし寝(ナ)せ/古事記(上)」

い【蜘糸】🔗⭐🔉

い 【蜘糸】

クモの糸。クモの巣。「露にてもいのちかけたる蜘蛛(クモ)の―に/蜻蛉(下)」

い【藺】🔗⭐🔉

い  [1] 【藺】

イグサ科の多年草。北半球に広く分布。茎は高さ1メートルに達し,節がない。葉は退化して少数の葉鞘(ヨウシヨウ)が茎の基部につく。夏,茎頂に淡緑色の小花を密につける。栽培されて茎は花筵(ハナムシロ)・畳表などの材料とし,髄(ズイ)は灯心にした。イグサ。灯心草。[季]夏。《―の水に佇めば雲流れけり/大橋越央子》

[1] 【藺】

イグサ科の多年草。北半球に広く分布。茎は高さ1メートルに達し,節がない。葉は退化して少数の葉鞘(ヨウシヨウ)が茎の基部につく。夏,茎頂に淡緑色の小花を密につける。栽培されて茎は花筵(ハナムシロ)・畳表などの材料とし,髄(ズイ)は灯心にした。イグサ。灯心草。[季]夏。《―の水に佇めば雲流れけり/大橋越央子》

[1] 【藺】

イグサ科の多年草。北半球に広く分布。茎は高さ1メートルに達し,節がない。葉は退化して少数の葉鞘(ヨウシヨウ)が茎の基部につく。夏,茎頂に淡緑色の小花を密につける。栽培されて茎は花筵(ハナムシロ)・畳表などの材料とし,髄(ズイ)は灯心にした。イグサ。灯心草。[季]夏。《―の水に佇めば雲流れけり/大橋越央子》

[1] 【藺】

イグサ科の多年草。北半球に広く分布。茎は高さ1メートルに達し,節がない。葉は退化して少数の葉鞘(ヨウシヨウ)が茎の基部につく。夏,茎頂に淡緑色の小花を密につける。栽培されて茎は花筵(ハナムシロ)・畳表などの材料とし,髄(ズイ)は灯心にした。イグサ。灯心草。[季]夏。《―の水に佇めば雲流れけり/大橋越央子》

い【伊】🔗⭐🔉

い [1] 【伊】

「伊太利(イタリア)」の略。「日独―」

い【夷】🔗⭐🔉

い [1] 【夷】

東方の異民族。野蛮人。えびす。

い【衣】🔗⭐🔉

い [1] 【衣】

身にまとうもの。着物。ころも。「―と食と住と」

い【医】🔗⭐🔉

い [1] 【医】

病気やけがを治すこと。医術。また,それを行う人。「―をもって世に尽くす」

い【威】🔗⭐🔉

い  [1] 【威】

人をおそれ従わせる力。「虎の―を借る狐(キツネ)」

[1] 【威】

人をおそれ従わせる力。「虎の―を借る狐(キツネ)」

[1] 【威】

人をおそれ従わせる力。「虎の―を借る狐(キツネ)」

[1] 【威】

人をおそれ従わせる力。「虎の―を借る狐(キツネ)」

い【胃】🔗⭐🔉

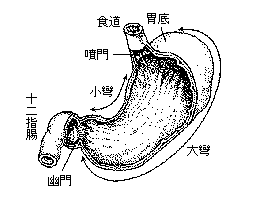

い  [0] 【胃】

(1)消化管の一部で,食道に続く部分がふくらみ,器官としての機能をもつもの。食物を一時たくわえ,消化を行う。ヒトの胃は食道と十二指腸の間にあって一室から成り,胃液を分泌して主にタンパク質を分解する。鳥類では二室,哺乳類の反芻(ハンスウ)類では四室に分かれる。胃袋。「―がもたれる」

(2)二十八宿の一。西方の星宿。胃宿。えきえぼし。

胃(1)

[0] 【胃】

(1)消化管の一部で,食道に続く部分がふくらみ,器官としての機能をもつもの。食物を一時たくわえ,消化を行う。ヒトの胃は食道と十二指腸の間にあって一室から成り,胃液を分泌して主にタンパク質を分解する。鳥類では二室,哺乳類の反芻(ハンスウ)類では四室に分かれる。胃袋。「―がもたれる」

(2)二十八宿の一。西方の星宿。胃宿。えきえぼし。

胃(1)

[図]

[図]

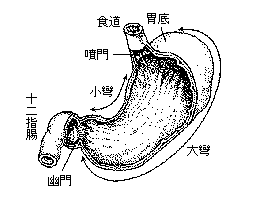

[0] 【胃】

(1)消化管の一部で,食道に続く部分がふくらみ,器官としての機能をもつもの。食物を一時たくわえ,消化を行う。ヒトの胃は食道と十二指腸の間にあって一室から成り,胃液を分泌して主にタンパク質を分解する。鳥類では二室,哺乳類の反芻(ハンスウ)類では四室に分かれる。胃袋。「―がもたれる」

(2)二十八宿の一。西方の星宿。胃宿。えきえぼし。

胃(1)

[0] 【胃】

(1)消化管の一部で,食道に続く部分がふくらみ,器官としての機能をもつもの。食物を一時たくわえ,消化を行う。ヒトの胃は食道と十二指腸の間にあって一室から成り,胃液を分泌して主にタンパク質を分解する。鳥類では二室,哺乳類の反芻(ハンスウ)類では四室に分かれる。胃袋。「―がもたれる」

(2)二十八宿の一。西方の星宿。胃宿。えきえぼし。

胃(1)

[図]

[図]

い【帷】🔗⭐🔉

い  [1] 【帷】

垂れ幕。たれぎぬ。とばり。

[1] 【帷】

垂れ幕。たれぎぬ。とばり。

[1] 【帷】

垂れ幕。たれぎぬ。とばり。

[1] 【帷】

垂れ幕。たれぎぬ。とばり。

い【偉】🔗⭐🔉

い  [1] 【偉】 (名・形動)[文]ナリ

大きくて立派であること。すぐれていること。また,そのさま。「高論寔(マコト)に―にして妙なり/慨世士伝(逍遥)」

[1] 【偉】 (名・形動)[文]ナリ

大きくて立派であること。すぐれていること。また,そのさま。「高論寔(マコト)に―にして妙なり/慨世士伝(逍遥)」

[1] 【偉】 (名・形動)[文]ナリ

大きくて立派であること。すぐれていること。また,そのさま。「高論寔(マコト)に―にして妙なり/慨世士伝(逍遥)」

[1] 【偉】 (名・形動)[文]ナリ

大きくて立派であること。すぐれていること。また,そのさま。「高論寔(マコト)に―にして妙なり/慨世士伝(逍遥)」

い【意】🔗⭐🔉

い [1] 【意】

(1)心の働き。思っていること。気持ち。考え。「―のままに振る舞う」「―に反する」「―を新たにする」

(2)意味。わけ。「打ち消しの―を表す助動詞」

(3)〔仏〕 感覚を除いた,思考などの心の働き。

い【緯】🔗⭐🔉

い  [1] 【緯】

(1)織物のよこ糸。また,横。

(2)緯書(イシヨ)。

[1] 【緯】

(1)織物のよこ糸。また,横。

(2)緯書(イシヨ)。

[1] 【緯】

(1)織物のよこ糸。また,横。

(2)緯書(イシヨ)。

[1] 【緯】

(1)織物のよこ糸。また,横。

(2)緯書(イシヨ)。

い【汝】🔗⭐🔉

い 【汝】 (代)

二人称。相手を卑しんでいう語。お前。「―が作り仕へ奉れる大殿の内には/古事記(中)」

〔格助詞「が」が付いて「いが」の形で用いられる〕

い🔗⭐🔉

い

〔上代語。平安時代には,限られた経典の訓読にのみ用いられ,院政時代以降は消滅した〕

■一■ (格助)

名詞・または名詞的な語に付く。主格を強めて示す。「いは」「いし」などの形が多い。「紀伊(キ)の関守―留(トド)めてむかも/万葉 545」

■二■ (終助)

{■一■}と同系の語。活用語の連体形よりなる文節に付く。語勢を強める。ね。よ。「玉の緒の絶えじ―妹(イモ)と/万葉 481」

い🔗⭐🔉

い (終助)

〔終助詞「や」の転。近世以降の語。主として男性に用いられる〕

文の末尾に接続する。

(1)念を押したり,語気を強めたりする気持ちを添える。多く「だい」「わい」「ない」の形をとる。「これ,ぼくのだ―」「いっぱい食わされたわ―」「むちゃをするな―」「早くしろ―」

(2)質問や反問の意を強める。多く「かい」「だい」の形をとる。「何か食べるものはないか―」「なんだ―。またこれか」「ほんとに君にできるか―」

(3)軽蔑や投げやりの気持ちをこめて,言い返す場合に用いる。「なに言ってるんだ―」「勝手にしろ―」「ぼくにそんなことができるか―」

(4)(多く「いの」の形で)名詞に付き,呼びかけの気持ちを表す。「かか様―の,かか様―のと夜なか時分に泣いて/歌舞伎・傾城江戸桜」

い🔗⭐🔉

い (接頭)

動詞に付いて語調を整えたり,意味を強めたりするのに用いられる。「―行く」「―隠る」

い【斎】🔗⭐🔉

い 【斎】 (接頭)

古く神に関連のある名詞に付いて,「神聖な」「清浄な」の意を表す。「―垣」「上つ瀬に―杙(クイ)を打ち/古事記(下)」

い🔗⭐🔉

い (接尾)

名詞または名詞的な語に付いて,形容詞を作る。「四角―」「黄色―」

い【位】🔗⭐🔉

い  【位】 (接尾)

助数詞。

(1)等級・順位・位階などを表す。「第一―」「従三―」

(2)計算の位取(クライド)りを表す。「小数点以下第五―」

(3)死者の霊を数えるのに用いる。「英霊五十―」

【位】 (接尾)

助数詞。

(1)等級・順位・位階などを表す。「第一―」「従三―」

(2)計算の位取(クライド)りを表す。「小数点以下第五―」

(3)死者の霊を数えるのに用いる。「英霊五十―」

【位】 (接尾)

助数詞。

(1)等級・順位・位階などを表す。「第一―」「従三―」

(2)計算の位取(クライド)りを表す。「小数点以下第五―」

(3)死者の霊を数えるのに用いる。「英霊五十―」

【位】 (接尾)

助数詞。

(1)等級・順位・位階などを表す。「第一―」「従三―」

(2)計算の位取(クライド)りを表す。「小数点以下第五―」

(3)死者の霊を数えるのに用いる。「英霊五十―」

い【囲】🔗⭐🔉

い  【囲】 (接尾)

両手を伸ばして抱えるぐらいの大きさ・太さを計るのに用いる。「百―に余る大木/太平記 24」

【囲】 (接尾)

両手を伸ばして抱えるぐらいの大きさ・太さを計るのに用いる。「百―に余る大木/太平記 24」

【囲】 (接尾)

両手を伸ばして抱えるぐらいの大きさ・太さを計るのに用いる。「百―に余る大木/太平記 24」

【囲】 (接尾)

両手を伸ばして抱えるぐらいの大きさ・太さを計るのに用いる。「百―に余る大木/太平記 24」

イアーゴ Iago

Iago 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

イアーゴ  Iago

Iago シェークスピアの悲劇「オセロ」の登場人物。奸計(カンケイ)によりオセロを破滅に導く。

シェークスピアの悲劇「オセロ」の登場人物。奸計(カンケイ)によりオセロを破滅に導く。

Iago

Iago シェークスピアの悲劇「オセロ」の登場人物。奸計(カンケイ)によりオセロを破滅に導く。

シェークスピアの悲劇「オセロ」の登場人物。奸計(カンケイ)によりオセロを破滅に導く。

い-あい【居合】🔗⭐🔉

い-あい  アヒ [0] 【居合】

武芸の一。抜刀の瞬間に相手をきる技。座った状態からの抜刀を基本とする。

アヒ [0] 【居合】

武芸の一。抜刀の瞬間に相手をきる技。座った状態からの抜刀を基本とする。

アヒ [0] 【居合】

武芸の一。抜刀の瞬間に相手をきる技。座った状態からの抜刀を基本とする。

アヒ [0] 【居合】

武芸の一。抜刀の瞬間に相手をきる技。座った状態からの抜刀を基本とする。

いあい-ごし【居合腰】🔗⭐🔉

いあい-ごし  アヒ― [0] 【居合腰】

居合をするときのような腰の構え。片膝を立てて腰を浮かし,今にも飛び出しそうな格好。

アヒ― [0] 【居合腰】

居合をするときのような腰の構え。片膝を立てて腰を浮かし,今にも飛び出しそうな格好。

アヒ― [0] 【居合腰】

居合をするときのような腰の構え。片膝を立てて腰を浮かし,今にも飛び出しそうな格好。

アヒ― [0] 【居合腰】

居合をするときのような腰の構え。片膝を立てて腰を浮かし,今にも飛び出しそうな格好。

いあい-ぬき【居合抜き】🔗⭐🔉

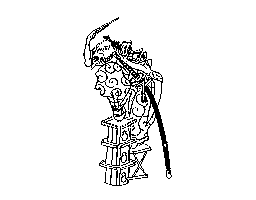

いあい-ぬき  アヒ― [0] 【居合抜き】

(1)「居合」に同じ。

(2)居合を見世物にして,薬などを売った大道商人。

居合抜き(2)

アヒ― [0] 【居合抜き】

(1)「居合」に同じ。

(2)居合を見世物にして,薬などを売った大道商人。

居合抜き(2)

[図]

[図]

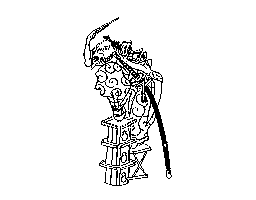

アヒ― [0] 【居合抜き】

(1)「居合」に同じ。

(2)居合を見世物にして,薬などを売った大道商人。

居合抜き(2)

アヒ― [0] 【居合抜き】

(1)「居合」に同じ。

(2)居合を見世物にして,薬などを売った大道商人。

居合抜き(2)

[図]

[図]

い-あい【畏愛】🔗⭐🔉

い-あい  ― [0] 【畏愛】

おそれうやまいながら親しむこと。「―の念」

― [0] 【畏愛】

おそれうやまいながら親しむこと。「―の念」

― [0] 【畏愛】

おそれうやまいながら親しむこと。「―の念」

― [0] 【畏愛】

おそれうやまいながら親しむこと。「―の念」

い-あい【遺愛】🔗⭐🔉

い-あい  ― [0] 【遺愛】

(1)故人が大切にしていた品で,残っている物。「漱石―の品」

(2)故人が残した功績。「人皆柿本の―を恋ふるのみならず/太平記 40」

― [0] 【遺愛】

(1)故人が大切にしていた品で,残っている物。「漱石―の品」

(2)故人が残した功績。「人皆柿本の―を恋ふるのみならず/太平記 40」

― [0] 【遺愛】

(1)故人が大切にしていた品で,残っている物。「漱石―の品」

(2)故人が残した功績。「人皆柿本の―を恋ふるのみならず/太平記 40」

― [0] 【遺愛】

(1)故人が大切にしていた品で,残っている物。「漱石―の品」

(2)故人が残した功績。「人皆柿本の―を恋ふるのみならず/太平記 40」

いあい-じ【遺愛寺】🔗⭐🔉

いあい-じ  アイ― 【遺愛寺】

中国江西省廬山(ロザン)香炉峰の北方にある寺。白居易の詩句「遺愛寺の鐘は枕を

アイ― 【遺愛寺】

中国江西省廬山(ロザン)香炉峰の北方にある寺。白居易の詩句「遺愛寺の鐘は枕を (ソバタ)てて聴き,香炉峰の雪は簾(スダレ)を撥(カカ)げて看(ミ)る」で知られる。

(ソバタ)てて聴き,香炉峰の雪は簾(スダレ)を撥(カカ)げて看(ミ)る」で知られる。

アイ― 【遺愛寺】

中国江西省廬山(ロザン)香炉峰の北方にある寺。白居易の詩句「遺愛寺の鐘は枕を

アイ― 【遺愛寺】

中国江西省廬山(ロザン)香炉峰の北方にある寺。白居易の詩句「遺愛寺の鐘は枕を (ソバタ)てて聴き,香炉峰の雪は簾(スダレ)を撥(カカ)げて看(ミ)る」で知られる。

(ソバタ)てて聴き,香炉峰の雪は簾(スダレ)を撥(カカ)げて看(ミ)る」で知られる。

い-あお【位襖】🔗⭐🔉

い-あお  アヲ [0] 【位襖】

〔位階によって色に定めがあるのでいう〕

襖(アオ)。

アヲ [0] 【位襖】

〔位階によって色に定めがあるのでいう〕

襖(アオ)。

アヲ [0] 【位襖】

〔位階によって色に定めがあるのでいう〕

襖(アオ)。

アヲ [0] 【位襖】

〔位階によって色に定めがあるのでいう〕

襖(アオ)。

い-あく【帷幄】🔗⭐🔉

い-あく  ― [0][1] 【帷幄】

(1)垂れ幕(帷)と引き幕(幄)。幕。

(2)〔陣営に幕をめぐらしたことから〕

作戦をねる場所。大将の陣営。「―の臣」「策(ハカリゴト)を―の中に運(メグラ)し/太平記 3」

― [0][1] 【帷幄】

(1)垂れ幕(帷)と引き幕(幄)。幕。

(2)〔陣営に幕をめぐらしたことから〕

作戦をねる場所。大将の陣営。「―の臣」「策(ハカリゴト)を―の中に運(メグラ)し/太平記 3」

― [0][1] 【帷幄】

(1)垂れ幕(帷)と引き幕(幄)。幕。

(2)〔陣営に幕をめぐらしたことから〕

作戦をねる場所。大将の陣営。「―の臣」「策(ハカリゴト)を―の中に運(メグラ)し/太平記 3」

― [0][1] 【帷幄】

(1)垂れ幕(帷)と引き幕(幄)。幕。

(2)〔陣営に幕をめぐらしたことから〕

作戦をねる場所。大将の陣営。「―の臣」「策(ハカリゴト)を―の中に運(メグラ)し/太平記 3」

いあく-じょうそう【帷幄上奏】🔗⭐🔉

いあく-じょうそう  ―ジヤウ― [0][1] 【帷幄上奏】

明治憲法下で,陸軍の参謀総長,海軍の軍令部総長などが,内閣から独立して軍機・軍令に関する事項を天皇に直接上奏したこと。軍部の政治介入の要因となった。

―ジヤウ― [0][1] 【帷幄上奏】

明治憲法下で,陸軍の参謀総長,海軍の軍令部総長などが,内閣から独立して軍機・軍令に関する事項を天皇に直接上奏したこと。軍部の政治介入の要因となった。

―ジヤウ― [0][1] 【帷幄上奏】

明治憲法下で,陸軍の参謀総長,海軍の軍令部総長などが,内閣から独立して軍機・軍令に関する事項を天皇に直接上奏したこと。軍部の政治介入の要因となった。

―ジヤウ― [0][1] 【帷幄上奏】

明治憲法下で,陸軍の参謀総長,海軍の軍令部総長などが,内閣から独立して軍機・軍令に関する事項を天皇に直接上奏したこと。軍部の政治介入の要因となった。

イアソン I

I s

s n

n 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

イアソン  I

I s

s n

n ギリシャ神話中の英雄。五〇人余りの英雄を率いてアルゴ号で遠征。女魔法使いメデイアの助けでコルキス王から金の羊皮を手に入れて凱旋(ガイセン)した。

ギリシャ神話中の英雄。五〇人余りの英雄を率いてアルゴ号で遠征。女魔法使いメデイアの助けでコルキス王から金の羊皮を手に入れて凱旋(ガイセン)した。

I

I s

s n

n ギリシャ神話中の英雄。五〇人余りの英雄を率いてアルゴ号で遠征。女魔法使いメデイアの助けでコルキス王から金の羊皮を手に入れて凱旋(ガイセン)した。

ギリシャ神話中の英雄。五〇人余りの英雄を率いてアルゴ号で遠征。女魔法使いメデイアの助けでコルキス王から金の羊皮を手に入れて凱旋(ガイセン)した。

イアタ IATA

IATA 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

い-あつ【威圧】🔗⭐🔉

い-あつ  ― [0] 【威圧】 (名)スル

威勢や権力などで相手を恐れさせること。「訪れる人を―する門構えの家」「―的」

― [0] 【威圧】 (名)スル

威勢や権力などで相手を恐れさせること。「訪れる人を―する門構えの家」「―的」

― [0] 【威圧】 (名)スル

威勢や権力などで相手を恐れさせること。「訪れる人を―する門構えの家」「―的」

― [0] 【威圧】 (名)スル

威勢や権力などで相手を恐れさせること。「訪れる人を―する門構えの家」「―的」

い-あ・てる【射当てる】🔗⭐🔉

い-あ・てる [3][0] 【射当てる】 (動タ下一)[文]タ下二 いあ・つ

(1)矢を射て目標に命中させる。

(2)ねらったものを手に入れる。「宝くじで一等を―・てた」

い-アトニー【胃―】🔗⭐🔉

い-アトニー  ― [2] 【胃―】

〔(ドイツ) Magenatonie〕

胃の筋肉の緊張力が低下し,蠕動(ゼンドウ)運動が不活発になる状態。食物が長く胃にとどまり吐き気やもたれを起こす。胃筋無力症。

― [2] 【胃―】

〔(ドイツ) Magenatonie〕

胃の筋肉の緊張力が低下し,蠕動(ゼンドウ)運動が不活発になる状態。食物が長く胃にとどまり吐き気やもたれを起こす。胃筋無力症。

― [2] 【胃―】

〔(ドイツ) Magenatonie〕

胃の筋肉の緊張力が低下し,蠕動(ゼンドウ)運動が不活発になる状態。食物が長く胃にとどまり吐き気やもたれを起こす。胃筋無力症。

― [2] 【胃―】

〔(ドイツ) Magenatonie〕

胃の筋肉の緊張力が低下し,蠕動(ゼンドウ)運動が不活発になる状態。食物が長く胃にとどまり吐き気やもたれを起こす。胃筋無力症。

い-あわ・す【居合(わ)す】🔗⭐🔉

い-あわ・す  アハス [3] 【居合(わ)す】

■一■ (動サ五[四])

「いあわせる」に同じ。「現場に―・す」

■二■ (動サ下二)

⇒いあわせる

アハス [3] 【居合(わ)す】

■一■ (動サ五[四])

「いあわせる」に同じ。「現場に―・す」

■二■ (動サ下二)

⇒いあわせる

アハス [3] 【居合(わ)す】

■一■ (動サ五[四])

「いあわせる」に同じ。「現場に―・す」

■二■ (動サ下二)

⇒いあわせる

アハス [3] 【居合(わ)す】

■一■ (動サ五[四])

「いあわせる」に同じ。「現場に―・す」

■二■ (動サ下二)

⇒いあわせる

い-あわ・せる【居合(わ)せる】🔗⭐🔉

い-あわ・せる  アハセル [4] 【居合(わ)せる】 (動サ下一)[文]サ下二 ゐあは・す

ちょうどその場にいる。「事故現場に―・せた人から事情を聞く」

アハセル [4] 【居合(わ)せる】 (動サ下一)[文]サ下二 ゐあは・す

ちょうどその場にいる。「事故現場に―・せた人から事情を聞く」

アハセル [4] 【居合(わ)せる】 (動サ下一)[文]サ下二 ゐあは・す

ちょうどその場にいる。「事故現場に―・せた人から事情を聞く」

アハセル [4] 【居合(わ)せる】 (動サ下一)[文]サ下二 ゐあは・す

ちょうどその場にいる。「事故現場に―・せた人から事情を聞く」

い-あん【慰安】🔗⭐🔉

い-あん  ― [0] 【慰安】 (名)スル

日頃の労をねぎらって楽しませること。「―旅行」

― [0] 【慰安】 (名)スル

日頃の労をねぎらって楽しませること。「―旅行」

― [0] 【慰安】 (名)スル

日頃の労をねぎらって楽しませること。「―旅行」

― [0] 【慰安】 (名)スル

日頃の労をねぎらって楽しませること。「―旅行」

いあん-かい【慰安会】🔗⭐🔉

いあん-かい  ―クワイ [2] 【慰安会】

慰安のために催す会。

―クワイ [2] 【慰安会】

慰安のために催す会。

―クワイ [2] 【慰安会】

慰安のために催す会。

―クワイ [2] 【慰安会】

慰安のために催す会。

いあん-ふ【慰安婦】🔗⭐🔉

いあん-ふ  ― [2] 【慰安婦】

⇒従軍(ジユウグン)慰安婦

― [2] 【慰安婦】

⇒従軍(ジユウグン)慰安婦

― [2] 【慰安婦】

⇒従軍(ジユウグン)慰安婦

― [2] 【慰安婦】

⇒従軍(ジユウグン)慰安婦

い-あんじん【異安心】🔗⭐🔉

い-あんじん [2] 【異安心】

〔仏〕 正統とは異なった教義の解釈に基づいて得られる安心の境地。特に浄土真宗で,真宗内部における異端をいう。

いい【飯】🔗⭐🔉

いい イヒ 【飯】

米を蒸したり,炊いたりしたもの。麦・粟(アワ)などにもいう。「家にあれば笥(ケ)に盛る―を/万葉 142」

いい【 】🔗⭐🔉

】🔗⭐🔉

いい イヒ 【 】

池などから水を流すために地中に埋めた木製の樋(トイ)。戸を開閉して水量を調節する。「鳥も居で幾よへぬらむ勝間田の池には―の跡だにもなし/後拾遺(雑四)」

】

池などから水を流すために地中に埋めた木製の樋(トイ)。戸を開閉して水量を調節する。「鳥も居で幾よへぬらむ勝間田の池には―の跡だにもなし/後拾遺(雑四)」

】

池などから水を流すために地中に埋めた木製の樋(トイ)。戸を開閉して水量を調節する。「鳥も居で幾よへぬらむ勝間田の池には―の跡だにもなし/後拾遺(雑四)」

】

池などから水を流すために地中に埋めた木製の樋(トイ)。戸を開閉して水量を調節する。「鳥も居で幾よへぬらむ勝間田の池には―の跡だにもなし/後拾遺(雑四)」

いい【謂】🔗⭐🔉

いい イヒ [1][0] 【謂】

(1)言うこと。「それは事情を知らない者の―だ」

(2)(「…のいい」の形で)いわれ。わけ。意味。「日暮れて道遠しとはまさにこの―であろう」

い-い【依違】🔗⭐🔉

い-い ― [1] 【依違】 (名)スル

あいまいであること。どっちつかずの態度をとること。「―逡巡(シユンジユン)」「斯る猥瑣の是沙汰に女々しく―するは/くれの廿八日(魯庵)」

[1] 【依違】 (名)スル

あいまいであること。どっちつかずの態度をとること。「―逡巡(シユンジユン)」「斯る猥瑣の是沙汰に女々しく―するは/くれの廿八日(魯庵)」

[1] 【依違】 (名)スル

あいまいであること。どっちつかずの態度をとること。「―逡巡(シユンジユン)」「斯る猥瑣の是沙汰に女々しく―するは/くれの廿八日(魯庵)」

[1] 【依違】 (名)スル

あいまいであること。どっちつかずの態度をとること。「―逡巡(シユンジユン)」「斯る猥瑣の是沙汰に女々しく―するは/くれの廿八日(魯庵)」

い-い【遺意】🔗⭐🔉

い-い  ― [1] 【遺意】

故人の意志。「父の―を継ぐ」

― [1] 【遺意】

故人の意志。「父の―を継ぐ」

― [1] 【遺意】

故人の意志。「父の―を継ぐ」

― [1] 【遺意】

故人の意志。「父の―を継ぐ」

イー【一】🔗⭐🔉

イー [1] 【一】

〔中国語〕

いち。ひとつ。「―-チャン」

イー E ・ e

E ・ e 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

イー [1]  E ・ e

E ・ e  (1)英語のアルファベットの第五字。

(2)(ア)東(east)を表す記号( E )。(イ)東経(east longitude)を表す記号( E )。

(3)〔音〕 ホの音。

(4)自然対数の底(テイ)を表す記号(

(1)英語のアルファベットの第五字。

(2)(ア)東(east)を表す記号( E )。(イ)東経(east longitude)を表す記号( E )。

(3)〔音〕 ホの音。

(4)自然対数の底(テイ)を表す記号( )。値は 2.718281…。

(5)電子(electron)を表す記号( e )。

)。値は 2.718281…。

(5)電子(electron)を表す記号( e )。

E ・ e

E ・ e  (1)英語のアルファベットの第五字。

(2)(ア)東(east)を表す記号( E )。(イ)東経(east longitude)を表す記号( E )。

(3)〔音〕 ホの音。

(4)自然対数の底(テイ)を表す記号(

(1)英語のアルファベットの第五字。

(2)(ア)東(east)を表す記号( E )。(イ)東経(east longitude)を表す記号( E )。

(3)〔音〕 ホの音。

(4)自然対数の底(テイ)を表す記号( )。値は 2.718281…。

(5)電子(electron)を表す記号( e )。

)。値は 2.718281…。

(5)電子(electron)を表す記号( e )。

いい【井伊】🔗⭐🔉

いい  イ 【井伊】

姓氏の一。江戸時代,近江彦根の譜代大名。遠江国引佐郡井伊谷に豪族として拠を構えたことに始まる。関ヶ原の功で近江の居を得,代々徳川家に仕える。

イ 【井伊】

姓氏の一。江戸時代,近江彦根の譜代大名。遠江国引佐郡井伊谷に豪族として拠を構えたことに始まる。関ヶ原の功で近江の居を得,代々徳川家に仕える。

イ 【井伊】

姓氏の一。江戸時代,近江彦根の譜代大名。遠江国引佐郡井伊谷に豪族として拠を構えたことに始まる。関ヶ原の功で近江の居を得,代々徳川家に仕える。

イ 【井伊】

姓氏の一。江戸時代,近江彦根の譜代大名。遠江国引佐郡井伊谷に豪族として拠を構えたことに始まる。関ヶ原の功で近江の居を得,代々徳川家に仕える。

いい【伊井】🔗⭐🔉

いい イ 【伊井】

姓氏の一。

【伊井】

姓氏の一。

【伊井】

姓氏の一。

【伊井】

姓氏の一。

い・い【好い・良い・善い】🔗⭐🔉

い・い [1] 【好い・良い・善い】 (形)

〔形容詞「よい」の終止形・連体形ヨイが近世にエイ(エエ)を経て転じたもの。現代の話し言葉では終止形・連体形には,普通,イイが用いられ,改まった場面ではヨイが用いられる。特に,俗語的な表現ではもっぱらイイが用いられる〕

「よい」に同じ。「赤いのと青いのとあるけど,どっちが―・い(=ドチラヲ選ブカ)?」「宝くじの一等が当たると―・いなあ」「―・い暮らし(=豊カナ暮ラシ)がしたい」「もうそろそろ着いても―・いころだ(=着イテ当然ノ時刻ダ)」「この車はあと―・いとこ(=長クテモ)三年しかもたないだろう」「―・いかい(=ヨクワカッテイルノカ),これが―・いと言ったのは君自身なんだよ」「―・いざまだ」「―・い年して(=フサワシイ年齢デハナイノニ)何ですか,そのかっこうは」

[慣用] 気が―・気味が―・小気味が―・調子が―・人が―・間が―・虫が―・要領が―

い-い【委蛇・逶 】🔗⭐🔉

】🔗⭐🔉

い-い  ― [1] 【委蛇・逶

― [1] 【委蛇・逶 】 (ト|タル)[文]形動タリ

〔「いだ」とも〕

うねうねと長く続くさま。「―たる長阪を登る/日光山の奥(花袋)」

】 (ト|タル)[文]形動タリ

〔「いだ」とも〕

うねうねと長く続くさま。「―たる長阪を登る/日光山の奥(花袋)」

― [1] 【委蛇・逶

― [1] 【委蛇・逶 】 (ト|タル)[文]形動タリ

〔「いだ」とも〕

うねうねと長く続くさま。「―たる長阪を登る/日光山の奥(花袋)」

】 (ト|タル)[文]形動タリ

〔「いだ」とも〕

うねうねと長く続くさま。「―たる長阪を登る/日光山の奥(花袋)」

い-い【怡怡】🔗⭐🔉

い-い [1] 【怡怡】 (ト|タル)[文]形動タリ

喜び楽しむさま。「煕煕(キキ)として語り―として笑ひ/佳人之奇遇(散士)」

い-い【易易】🔗⭐🔉

い-い [1] 【易易】 (ト|タル)[文]形動タリ

たやすいさま。困難のないさま。「それくらいは―たることだ」

い-い【唯唯】🔗⭐🔉

い-い

[1] 【唯唯】

■一■ (ト|タル)[文]形動タリ

さからわないで他人の言うままになるさま。唯々諾々(イイダクダク)。「―として従う」

■二■ (感)

同意・承諾を表す語。丁寧な返事に用いる語。「衆愚之愕々たるは,一賢之―には如かず/太平記 16」

[1] 【唯唯】

■一■ (ト|タル)[文]形動タリ

さからわないで他人の言うままになるさま。唯々諾々(イイダクダク)。「―として従う」

■二■ (感)

同意・承諾を表す語。丁寧な返事に用いる語。「衆愚之愕々たるは,一賢之―には如かず/太平記 16」

[1] 【唯唯】

■一■ (ト|タル)[文]形動タリ

さからわないで他人の言うままになるさま。唯々諾々(イイダクダク)。「―として従う」

■二■ (感)

同意・承諾を表す語。丁寧な返事に用いる語。「衆愚之愕々たるは,一賢之―には如かず/太平記 16」

[1] 【唯唯】

■一■ (ト|タル)[文]形動タリ

さからわないで他人の言うままになるさま。唯々諾々(イイダクダク)。「―として従う」

■二■ (感)

同意・承諾を表す語。丁寧な返事に用いる語。「衆愚之愕々たるは,一賢之―には如かず/太平記 16」

い-い【依依】🔗⭐🔉

い-い [1] 【依依】 (形動タリ)

名残おしく離れがたいさま。恋い慕うさま。「―たり恋々たる心持ちである/草枕(漱石)」

イー-アール-エー ERA

ERA 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

イー-アール-エー  ERA

ERA  〔Equal Rights Amendment〕

男女平等の観点からアメリカ合衆国憲法の修正を求める修正条項のこと。男女平等憲法修正条項。1923年に起草され,72年連邦議会で可決されたが,82年成立に必要なだけの州議会の批准を得られず,不成立。

〔Equal Rights Amendment〕

男女平等の観点からアメリカ合衆国憲法の修正を求める修正条項のこと。男女平等憲法修正条項。1923年に起草され,72年連邦議会で可決されたが,82年成立に必要なだけの州議会の批准を得られず,不成立。

ERA

ERA  〔Equal Rights Amendment〕

男女平等の観点からアメリカ合衆国憲法の修正を求める修正条項のこと。男女平等憲法修正条項。1923年に起草され,72年連邦議会で可決されたが,82年成立に必要なだけの州議会の批准を得られず,不成立。

〔Equal Rights Amendment〕

男女平等の観点からアメリカ合衆国憲法の修正を求める修正条項のこと。男女平等憲法修正条項。1923年に起草され,72年連邦議会で可決されたが,82年成立に必要なだけの州議会の批准を得られず,不成立。

イー-アール-エム ERM

ERM 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

イー-アール-エム  ERM

ERM  〔Exchange Rate Mechanism〕

EMS(ヨーロッパ通貨制度)の基幹をなすもので,為替安定のため各国の為替相場に一定の変動幅を定めた仕組み。ヨーロッパ為替相場メカニズム。

〔Exchange Rate Mechanism〕

EMS(ヨーロッパ通貨制度)の基幹をなすもので,為替安定のため各国の為替相場に一定の変動幅を定めた仕組み。ヨーロッパ為替相場メカニズム。

ERM

ERM  〔Exchange Rate Mechanism〕

EMS(ヨーロッパ通貨制度)の基幹をなすもので,為替安定のため各国の為替相場に一定の変動幅を定めた仕組み。ヨーロッパ為替相場メカニズム。

〔Exchange Rate Mechanism〕

EMS(ヨーロッパ通貨制度)の基幹をなすもので,為替安定のため各国の為替相場に一定の変動幅を定めた仕組み。ヨーロッパ為替相場メカニズム。

いい-あい【言(い)合い】🔗⭐🔉

いい-あい イヒアヒ [0] 【言(い)合い】 (名)スル

言い争い。口げんか。口論。「激しく―している」

いい-あ・う【言(い)合う】🔗⭐🔉

いい-あ・う イヒアフ [3] 【言(い)合う】 (動ワ五[ハ四])

(1)互いに言う。口々に言う。「冗談を―・う仲」

(2)口げんかをする。口論する。「同僚と―・う」

いい-あ・てる【言(い)当てる】🔗⭐🔉

いい-あ・てる イヒ― [4] 【言(い)当てる】 (動タ下一)[文]タ下二 いひあ・つ

推量して言ったことが事実に合っている。予想が的中する。「相手の心配事を―・てる」

い【亥(年)】(和英)🔗⭐🔉

い【亥(年)】

(the year of) the (Wild) Boar.

い【医】(和英)🔗⭐🔉

い【医】

⇒医学,医者.〜は仁術なり Medicine is a benevolent art.

い【威を振るう】(和英)🔗⭐🔉

い【威を振るう】

exercise one's authority.

い【意に介する(さない)】(和英)🔗⭐🔉

い【意に介する(さない)】

(do not) mind[care].→英和

〜のごとく as one pleases.〜を強くする It is encouraging.

いあつ【威圧】(和英)🔗⭐🔉

いアトニー【胃アトニー】(和英)🔗⭐🔉

いアトニー【胃アトニー】

gastric atony.

いあわせる【居合わせる】(和英)🔗⭐🔉

いあわせる【居合わせる】

(happen to) be present.

いあん【慰安】(和英)🔗⭐🔉

いいあてる【言い当てる】(和英)🔗⭐🔉

いいあてる【言い当てる】

guess right.

大辞林に「い」で始まるの検索結果 1-90。もっと読み込む