複数辞典一括検索+![]()

![]()

に🔗⭐🔉

に [1]

(1)五十音図ナ行第二段。硬口蓋鼻音の有声子音と前舌の狭母音とから成る音節。

(2)平仮名「に」は「仁」の草体。片仮名「ニ」は「二」の全画。

に【ニ】🔗⭐🔉

に [1] 【ニ】

西洋音楽の音名。欧語音名 D に当てた日本音名。基準音イより完全四度高い音。

に【土】🔗⭐🔉

に 【土】

つち。「櫟井(イチイイ)の丸邇坂(ワニサ)の―を/古事記(中)」

に【丹】🔗⭐🔉

に [1] 【丹】

〔「に(土)」と同源〕

辰砂(シンシヤ)や鉛丹を含み,赤色の顔料として使われた土。また,赤い色。「―塗りの鳥居」「阪東君の―のやうな酔顔を見て/続風流懺法(虚子)」「大刀の手上に―画き著け/古事記(下訓)」

に【似】🔗⭐🔉

に 【似】

〔動詞「似る」の連用形から〕

名詞の下に付いて,複合語をつくり,そのものに似ていることを表す。「おとうさん―」「他人の空―」

に【荷】🔗⭐🔉

に [1][0] 【荷】

(1)持ち運んだり,送ったりするために,ひとまとめにしたもの。にもつ。「両手に―を下げる」「市場に―がはいる」

(2)責任・負担となる事柄。「肩の―が下りる」

(3)やっかいになるもの。「とんだ―になる」

に【煮】🔗⭐🔉

に [0] 【煮】

煮ること。また,煮たもの。煮え。「まだ―が足りない」「水―」「うま―」

に【瓊】🔗⭐🔉

に 【瓊】

たま。赤色の玉。「八坂(ヤサカ)―の五百箇の御統(ミスマル)/日本書紀(神代上訓)」

に【二・弐】🔗⭐🔉

に [1] 【二・弐】

(1)数の名。一より一つ多い数。ふ。ふた。ふたつ。

(2)一の次の順序。二番目。第二位。つぎ。「―の矢をつがえる」「―の句」

(3)「二の糸」の略。「―上(アガ)り」

に【尼】🔗⭐🔉

に 【尼】

〔「比丘尼(ビクニ)」の略〕

■一■ [1] (名)

女性で出家して僧籍に入った者。あま。

■二■ (接尾)

出家した女性の名の下に添える語。「阿仏―」「望東―」

に【弐】🔗⭐🔉

に [1] 【弐】

(1)「二」の大字。

(2)律令制で,大宰府の次官。大弐・少弐に分かれていた。

に🔗⭐🔉

に (助動)

〔打ち消しの助動詞「ず」の古い連用形。上代語〕

…ないで。…ないので。「己(オノ)が緒を盗み殺せむと後(シリ)つ戸よい行き違ひ前つ戸よい行き違ひ窺はく知ら〈に〉と御真木入日子はや/古事記(中)」「春されば我家(ワギエ)の里の川門(カワト)には鮎子さ走る君待ちがて〈に〉/万葉 859」

〔上代でも「知らに」「飽かに」「かてに」など,付く語は限られている〕

→ず(助動)

に🔗⭐🔉

に (助動)

〔断定の助動詞「なり」の連用形〕

断定の助動詞「なり」に同じ。「かぐや姫のいはく,月の都の人〈に〉て,父母あり/竹取」「いかばかりの昔の仇敵〈に〉かおはしけむとこそ思ほゆれ/源氏(真木柱)」「人などに立ちまじるべき有さま〈に〉もなく見苦しくやせ衰へ/讃岐典侍日記」

〔「にあり」「になし」「にして」「にて」「にや」などの形で用いられることが多い〕

→なり(助動)

に🔗⭐🔉

に

■一■ (格助)

〔上代から用いられている語で,動作・作用が行われ,また存在する,時間的・空間的な位置や範囲を示すのが本来の用法〕

(1)時を指定する。「五時―起きる」「仕事の合間―本を読む」

(2)場所・範囲を指定する。「アパート―住む」「空―星がまたたく」

(3)目標・対象などを指定する。「読書―熱中する」「魚釣り―行く」「君―見せてやろうか」

(4)帰着点や動作の及ぶ方向を表す。「家―たどりつく」「車―乗る」「危篤(キトク)―おちいる」

(5)動作・作用の起こる原因やきっかけを表す。「山登り―夢中になる」「前祝い―酒を飲む」「恐ろしさ―ふるえる」「やぶ蚊―苦しむ」

(6)比較・割合の基準を表す。「一か月―二日の休み」「親―似ぬ子」「子―まさる宝はない」

(7)動作・作用の起こるみなもとを表す。「人―ぶたれる」「盗人(ヌスツト)―金をとられる」

(8)ある資格をもつという意を表す。として。「ごほうび―千円もらう」「浅緑いとよりかけて白露を珠―もぬける春の柳か/古今(春上)」

(9)変化する結果を表す。「学者―なる」「星―なりたい」

(10)動作・状態の行われ方・あり方を表す。「左右―ゆれる」「ぴかぴか―光る」

(11)(多く「には」「にも」などの形で)尊敬すべき主語を表すのに用いる。「陛下―は,両三日御休養の御予定であります」

(12)(「…には…が」の形で,活用語の終止形に付いて)条件付きの許諾の意を表す。「行く―は行くが,しばらく待ってくれ」「いい―はいいが,値段が高い」

(13)(同じ動詞を重ねた間に用いて)程度のはなはだしいことを表し,その動詞の意を強める。「待ち―待ったこの日」「斬り―斬って斬りまくる」

(14)動作が行われる手段・方法を表す。で。によって。「この皮衣は火―焼かむに,焼けずはこそまことならめと思ひて/竹取」

(15)状態を認定するのに用いる。のように。の状態で。「花ぞむかしの香―にほひける/古今(春上)」

■二■ (並立助)

〔■一■から転じた用法〕

名詞および準体助詞「の」に付いて,同趣のものの添加,対比・取り合わせなどの意を表し,また,対等に並べあげるのに用いる。「月―むら雲」「ロイドめがね―燕尾服(エンビフク)」「古いの―新しいのと,いろいろ組み合わせる」「米―みそ―醤油―,何から何まで足りないものばかりだ」

■三■ (接助)

〔■一■から転じた用法〕

(1)動詞の終止形に付いて,本論を述べる前の前置きを表す。(ア)「思う―,国際情勢は悪化の一途をたどっている」「一言で言ってみる―,…」(イ)(「…もあろうに」の形で)逆接的な意を表すのに用いる。「こともあろう―,飲酒運転するとは」

(2)(動詞の連体形に付いて)(ア)前件から後件へ,時間的に継起していることを表す。…すると。…したところ。「あやしがりて寄りて見る―,筒の中光りたり/竹取」(イ)前件が後件の原因・理由であることを表す。ので。から。「舟とく漕げ,日のよき―/土左」(ウ)逆接の条件を表して,前件から予想される結果が後件と食い違う場合に用いる。のに。が。「しばしかなでて後,抜かんとする―,大方抜かれず/徒然 53」(エ)(「むに」の形をとって)前件が後件の仮定条件に立つ場合に用いる。「たまさかにても,かからむ人をいだしいれて見む―,それにますことあらじ/源氏(紅葉賀)」

■四■ (終助)

〔■三■からさらに転じてできた用法〕

(1)(「…うに」「…ように」の形をとって)言いきかせたり,あわれみ惜しむ意を添えるのに用いる。「さぞお嘆きだったでしょう―」「ああしておけばよかったろう―」

(2)〔近世の用法〕

人の注意をうながす意を添える。「しづかにしなさろ,むすめが目をさます―/滑稽本・膝栗毛 3」

に🔗⭐🔉

に (終助)

〔上代語〕

動詞・助動詞の未然形に付き,他に対してあつらえ望む意を表す。…してほしい。「ひさかたの天路は遠しなほなほに家に帰りて業をしまさ―/万葉 801」

に-あい【似合い】🔗⭐🔉

に-あい ―アヒ [0] 【似合い】

似合うこと。釣り合いがとれていること。「―の夫婦」

に-あ・う【似合う】🔗⭐🔉

に-あ・う ―アフ [2] 【似合う】 (動ワ五[ハ四])

調和する。相応する。「帽子がよく―・う」「ふだんの君には―・わない発言だ」「年に―・わずしっかりしている」

に-あがり【二上り】🔗⭐🔉

に-あがり [0][2] 【二上り】

三味線の調弦法の一。本調子に比べて第二弦が一全音(長二度)だけ上がっている調弦。

にあがり-しんない【二上り新内】🔗⭐🔉

にあがり-しんない [5] 【二上り新内】

俗曲の一。起源は文化文政期(1804-1830)のはやり唄。二上りの調弦で新内に似た哀調を帯びた曲調だが,新内との直接の関係はない。

に-あが・る【煮上(が)る】🔗⭐🔉

に-あが・る [3] 【煮上(が)る】 (動ラ五[四])

十分に煮える。完全に煮終わる。「豆が―・る」

に-あげ【荷揚げ】🔗⭐🔉

に-あげ [0][3] 【荷揚げ】 (名)スル

船の積み荷を陸にあげること。また,高所に物資を運ぶこと。「貨物を―する」

に-あし【荷足】🔗⭐🔉

に-あし [0] 【荷足】

(1)航行中の安定をよくするため船底に積む重い荷物。底荷。

(2)荷物を積んだときの船の喫水。

に-あたって【に当(た)って】🔗⭐🔉

に-あたって 【に当(た)って】 (連語)

〔接続助詞「に」に動詞「あたる(当・中)」の連用形に接続助詞「て」の付いたもの〕

⇒あたって

に-あたり【に当(た)り】🔗⭐🔉

に-あたり 【に当(た)り】 (連語)

〔接続助詞「に」に助詞「あたる(当・中)」の連用形の付いたもの〕

…に際して。…にあたって。「開会―」

→あたる

に-あつかい【荷扱い】🔗⭐🔉

に-あつかい ―アツカヒ [2] 【荷扱い】

荷物を取り扱うこと。運ばれてきた貨物を受け取ったり保管したりすること。

ニアピン-しょう【―賞】🔗⭐🔉

ニアピン-しょう ―シヤウ [3] 【―賞】

〔和 near+pin〕

ゴルフで,指定されたホールにおける第一打をグリーン上のピンに最も近づけた者に与えられる賞。

ニア-ミス near miss

near miss 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ニア-ミス [3][0]  near miss

near miss 航空機どうしが空中で接触しそうなほどに接近すること。異常接近。

航空機どうしが空中で接触しそうなほどに接近すること。異常接近。

near miss

near miss 航空機どうしが空中で接触しそうなほどに接近すること。異常接近。

航空機どうしが空中で接触しそうなほどに接近すること。異常接近。

ニアメ Niamey

Niamey 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ニアメ  Niamey

Niamey ニジェール共和国の首都。同国の南西端部,ニジェール川中流の東岸に臨む河港都市。落花生・トウモロコシの集散地。

ニジェール共和国の首都。同国の南西端部,ニジェール川中流の東岸に臨む河港都市。落花生・トウモロコシの集散地。

Niamey

Niamey ニジェール共和国の首都。同国の南西端部,ニジェール川中流の東岸に臨む河港都市。落花生・トウモロコシの集散地。

ニジェール共和国の首都。同国の南西端部,ニジェール川中流の東岸に臨む河港都市。落花生・トウモロコシの集散地。

に-あわし・い【似合(わ)しい】🔗⭐🔉

に-あわし・い ―アハシイ [4] 【似合(わ)しい】 (形)[文]シク にあは・し

よく似合っている。ふさわしい。似つかわしい。「君には―・くないおこない」

[派生] ――げ(形動)――さ(名)

にい【新】🔗⭐🔉

にい ニヒ 【新】

名詞の上に付き,接頭語的に用いて,新しい,初めての,ういういしい,などの意を表す。「―盆」「―妻」

ニー knee

knee 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ニー [1]  knee

knee ひざ。ひざがしら。他の外来語と複合して用いられる。「―-ソックス」「―-ドロップ」

ひざ。ひざがしら。他の外来語と複合して用いられる。「―-ソックス」「―-ドロップ」

knee

knee ひざ。ひざがしら。他の外来語と複合して用いられる。「―-ソックス」「―-ドロップ」

ひざ。ひざがしら。他の外来語と複合して用いられる。「―-ソックス」「―-ドロップ」

にいがた【新潟】🔗⭐🔉

にいがた ニヒガタ 【新潟】

(1)中部地方北東部の県。かつての越後(エチゴ)・佐渡の二国を占める。日本海に面し,新潟平野・高田平野がある。東部は朝日山地・飯豊山地・越後山脈・三国山脈が連なり,南部に魚沼丘陵・東頸城(ヒガシクビキ)丘陵がある。佐渡島(サドガシマ)や粟島(アワシマ)も含む。県庁所在地,新潟市。

(2)新潟県中北部,信濃川河口にある市。県庁所在地。日本海側屈指の商港をもち,天然ガスなどに恵まれ,石油精製・化学工業をはじめ繊維・食品工業などが発達。

にいがた-おけさ【新潟おけさ】🔗⭐🔉

にいがた-おけさ ニヒガタ― 【新潟おけさ】

新潟市の民謡で花柳界のお座敷唄。「おけさ」のうち最も華麗なもの。源流は熊本県の「牛深はいや節」。

にいがた-けいえいだいがく【新潟経営大学】🔗⭐🔉

にいがた-けいえいだいがく ニヒガタ― 【新潟経営大学】

私立大学の一。1993年(平成5)設立。本部は加茂市。

にいがた-こくさいじょうほうだいがく【新潟国際情報大学】🔗⭐🔉

にいがた-こくさいじょうほうだいがく ニヒガタ―ジヤウホウ― 【新潟国際情報大学】

私立大学の一。1993年(平成5)設立。本部は新潟市。

にいがた-さんぎょうだいがく【新潟産業大学】🔗⭐🔉

にいがた-さんぎょうだいがく ニヒガタサンゲフ― 【新潟産業大学】

私立大学の一。1947年(昭和22)創立の柏崎専門学校を源とし,87年設立。本部は柏崎市。

にいがた-じしん【新潟地震】🔗⭐🔉

にいがた-じしん ニヒガタヂ― 【新潟地震】

1964年(昭和39)6月16日,新潟県沖に発生した地震。マグニチュード七・五。死者二六人,家屋倒壊約二千戸。新潟市周辺で地盤の液状化が著しく,以後,液状化対策が地震防災の重要課題の一つとなった。また,この地震を契機に,地震の大きさをマグニチュードより正確に表す地震モーメントの概念が生まれた。

にいがた-だいがく【新潟大学】🔗⭐🔉

にいがた-だいがく ニヒガタ― 【新潟大学】

国立大学の一。1910年(明治43)創立の新潟医専に始まる新潟医科大学を中心として,新潟高等学校・長岡工専・県立農林専・師範系学校が合併し,49年(昭和24)新制大学となる。本部は新潟市。

にいがた-へいや【新潟平野】🔗⭐🔉

にいがた-へいや ニヒガタ― 【新潟平野】

新潟県中央部,信濃川・阿賀野川下流域に広がる平野。日本有数の米の産地。北部では天然ガスを産出する。越後平野。蒲原(カンバラ)平野。

にいがた-やっかだいがく【新潟薬科大学】🔗⭐🔉

にいがた-やっかだいがく ニヒガタヤククワ― 【新潟薬科大学】

私立大学の一。1977年(昭和52)設立。本部は新潟市。

にいかっぷ【新冠】🔗⭐🔉

にいかっぷ ニヒカツプ 【新冠】

北海道南部,日高支庁の町。太平洋に臨む。サラブレッドの産地として知られる。

にい-くさ【新草】🔗⭐🔉

にい-くさ ニヒ― 【新草】

春,新しく生えた草。若草。[季]春。「古草に―交じり生ひは生ふるがに/万葉 3452」

にいざ【新座】🔗⭐🔉

にいざ ニヒザ 【新座】

埼玉県南部の市。都市化が進む一方で,野菜・花卉(カキ)などの近郊農業も盛ん。平林寺がある。

ニー-サポーター knee supporter

knee supporter 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ニー-サポーター [4]  knee supporter

knee supporter ひざを守るためのひざ当て。布ゴムなどでつくられている。

ひざを守るためのひざ当て。布ゴムなどでつくられている。

knee supporter

knee supporter ひざを守るためのひざ当て。布ゴムなどでつくられている。

ひざを守るためのひざ当て。布ゴムなどでつくられている。

にい-さま【兄様】🔗⭐🔉

にい-さま [1] 【兄様】

兄を敬っていう語。「にいさん」よりやや改まった言い方。

にい-さん【兄さん】🔗⭐🔉

にい-さん [1] 【兄さん】

(1)〔「にいさま」の転〕

兄を敬い親しんでいう語。あにさま。

(2)若い男を親しんで呼ぶときの語。「ちょっと,そこの―」

に-いし【丹石】🔗⭐🔉

に-いし [0] 【丹石】

(1)黄土(オウド)。

(2)代赭石(タイシヤセキ)。

にい・し【新し】🔗⭐🔉

にい・し ニヒシ 【新し】 (形シク)

あたらしい。「―・しき館(ムロツミ)を難波の高麗の館の上に造る/日本書紀(推古訓)」

ニージニー-タギル Nizhnii Tagil

Nizhnii Tagil 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ニージニー-タギル  Nizhnii Tagil

Nizhnii Tagil ロシア連邦,ウラル山脈中部の東麓に位置する都市。付近に鉄鉱を産し,鉄鋼・車両・化学などの工業が発達。

ロシア連邦,ウラル山脈中部の東麓に位置する都市。付近に鉄鉱を産し,鉄鋼・車両・化学などの工業が発達。

Nizhnii Tagil

Nizhnii Tagil ロシア連邦,ウラル山脈中部の東麓に位置する都市。付近に鉄鉱を産し,鉄鋼・車両・化学などの工業が発達。

ロシア連邦,ウラル山脈中部の東麓に位置する都市。付近に鉄鉱を産し,鉄鋼・車両・化学などの工業が発達。

ニージニー-ノブゴロド Nizhnii Novgorod

Nizhnii Novgorod 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ニージニー-ノブゴロド  Nizhnii Novgorod

Nizhnii Novgorod ロシア連邦,ボルガ川上流と支流オカ川との合流点にある都市。自動車・石油化学・船舶などの工業が盛ん。旧名ゴーリキー。

ロシア連邦,ボルガ川上流と支流オカ川との合流点にある都市。自動車・石油化学・船舶などの工業が盛ん。旧名ゴーリキー。

Nizhnii Novgorod

Nizhnii Novgorod ロシア連邦,ボルガ川上流と支流オカ川との合流点にある都市。自動車・石油化学・船舶などの工業が盛ん。旧名ゴーリキー。

ロシア連邦,ボルガ川上流と支流オカ川との合流点にある都市。自動車・石油化学・船舶などの工業が盛ん。旧名ゴーリキー。

にいじま【新島】🔗⭐🔉

にいじま ニヒジマ 【新島】

姓氏の一。

にいじま-じょう【新島襄】🔗⭐🔉

にいじま-じょう ニヒジマジヤウ 【新島襄】

(1843-1890) 教育家。上州安中藩士。箱館から密航渡米してアマースト大学・アンドーバー神学校を卒業。帰国後,京都にキリスト教主義教育を目指した同志社英学校を創設。

にい-じま【新島】🔗⭐🔉

にい-じま ニヒ― 【新島】

伊豆七島の一。伊豆大島の南西海上にある火山島。観光地。

にい-しまもり【新島守】🔗⭐🔉

にい-しまもり ニヒ― 【新島守】

新任の島守。「我こそは―よ隠岐の海の荒き浪かぜ心して吹け/増鏡(新島守)」

ニース Nice

Nice 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ニース  Nice

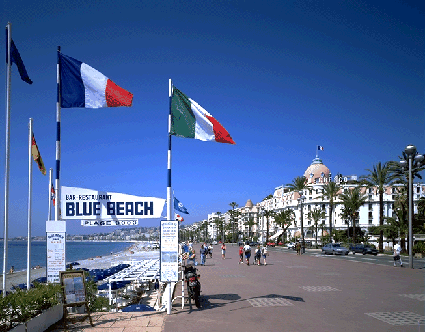

Nice フランス南東部,地中海に臨む風光に恵まれた観光・保養都市。

ニース

フランス南東部,地中海に臨む風光に恵まれた観光・保養都市。

ニース

[カラー図版]

ニース

[カラー図版]

ニース

[カラー図版]

[カラー図版]

Nice

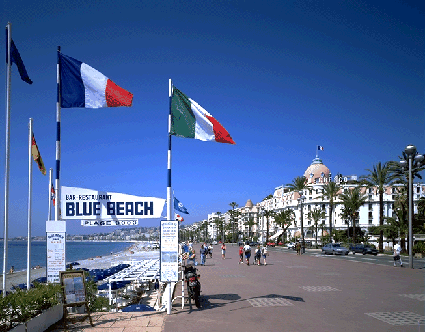

Nice フランス南東部,地中海に臨む風光に恵まれた観光・保養都市。

ニース

フランス南東部,地中海に臨む風光に恵まれた観光・保養都市。

ニース

[カラー図版]

ニース

[カラー図版]

ニース

[カラー図版]

[カラー図版]

ニーズ needs

needs 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ニーズ [1]  needs

needs 必要。要求。「消費者の―にこたえる」

必要。要求。「消費者の―にこたえる」

needs

needs 必要。要求。「消費者の―にこたえる」

必要。要求。「消費者の―にこたえる」

ニーズ NIES

NIES 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ニーズ [1]  NIES

NIES 〔newly industrializing economies〕

発展途上国のうち急速に工業化が進んだ諸国・地域。1978年の OECD の報告で,韓国・台湾・香港・シンガポール・ブラジル・スペイン・ポルトガル・ギリシャ・トルコ・ユーゴスラビアをニックス(NICS; newly industrializing countries)と呼んだが,国家でない地域を含むため88年以降ニーズと呼ばれる。新興工業経済地域。

〔newly industrializing economies〕

発展途上国のうち急速に工業化が進んだ諸国・地域。1978年の OECD の報告で,韓国・台湾・香港・シンガポール・ブラジル・スペイン・ポルトガル・ギリシャ・トルコ・ユーゴスラビアをニックス(NICS; newly industrializing countries)と呼んだが,国家でない地域を含むため88年以降ニーズと呼ばれる。新興工業経済地域。

NIES

NIES 〔newly industrializing economies〕

発展途上国のうち急速に工業化が進んだ諸国・地域。1978年の OECD の報告で,韓国・台湾・香港・シンガポール・ブラジル・スペイン・ポルトガル・ギリシャ・トルコ・ユーゴスラビアをニックス(NICS; newly industrializing countries)と呼んだが,国家でない地域を含むため88年以降ニーズと呼ばれる。新興工業経済地域。

〔newly industrializing economies〕

発展途上国のうち急速に工業化が進んだ諸国・地域。1978年の OECD の報告で,韓国・台湾・香港・シンガポール・ブラジル・スペイン・ポルトガル・ギリシャ・トルコ・ユーゴスラビアをニックス(NICS; newly industrializing countries)と呼んだが,国家でない地域を含むため88年以降ニーズと呼ばれる。新興工業経済地域。

ニー-ソックス knee-socks

knee-socks 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ニー-ソックス [3]  knee-socks

knee-socks 膝(ヒザ)下までの靴下。ハイ-ソックス。

膝(ヒザ)下までの靴下。ハイ-ソックス。

knee-socks

knee-socks 膝(ヒザ)下までの靴下。ハイ-ソックス。

膝(ヒザ)下までの靴下。ハイ-ソックス。

にいたか-やま【新高山】🔗⭐🔉

にいたか-やま ニヒタカ― 【新高山】

台湾の玉山(ギヨクザン)の日本統治時代の名称。

→玉山

にい-たまくら【新手枕】🔗⭐🔉

にい-たまくら ニヒ― 【新手枕】

男女が初めて共寝するときに交わす手枕。「若草の―をまきそめて/万葉 2542」

ニーダム Joseph Needham

Joseph Needham 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ニーダム  Joseph Needham

Joseph Needham (1900-1995) イギリスの生化学者・科学史家。発生生化学の分野で先駆的業績をあげた。のち中国科学史の研究に専心,その解明を通じて文明比較をも視野に入れた比較科学論を展開した。著「中国の科学と文明」など。

(1900-1995) イギリスの生化学者・科学史家。発生生化学の分野で先駆的業績をあげた。のち中国科学史の研究に専心,その解明を通じて文明比較をも視野に入れた比較科学論を展開した。著「中国の科学と文明」など。

Joseph Needham

Joseph Needham (1900-1995) イギリスの生化学者・科学史家。発生生化学の分野で先駆的業績をあげた。のち中国科学史の研究に専心,その解明を通じて文明比較をも視野に入れた比較科学論を展開した。著「中国の科学と文明」など。

(1900-1995) イギリスの生化学者・科学史家。発生生化学の分野で先駆的業績をあげた。のち中国科学史の研究に専心,その解明を通じて文明比較をも視野に入れた比較科学論を展開した。著「中国の科学と文明」など。

ニーチェ Friedrich Wilhelm Nietzsche

Friedrich Wilhelm Nietzsche 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ニーチェ  Friedrich Wilhelm Nietzsche

Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) ドイツの哲学者。初め古典文献学者として出発,R =ワーグナー・ショーペンハウアーの影響を受けつつ,ギリシャ文化を範とする芸術的哲学を説いた。のちに「神は死んだ」としてヨーロッパ文明・キリスト教への批判を深め,永劫回帰・力への意志の世界においてニヒリズムを克服,「超人」として生きることを主張した。著「悲劇の誕生」「反時代的考察」「ツァラツストラはかく語りき」など。

(1844-1900) ドイツの哲学者。初め古典文献学者として出発,R =ワーグナー・ショーペンハウアーの影響を受けつつ,ギリシャ文化を範とする芸術的哲学を説いた。のちに「神は死んだ」としてヨーロッパ文明・キリスト教への批判を深め,永劫回帰・力への意志の世界においてニヒリズムを克服,「超人」として生きることを主張した。著「悲劇の誕生」「反時代的考察」「ツァラツストラはかく語りき」など。

Friedrich Wilhelm Nietzsche

Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) ドイツの哲学者。初め古典文献学者として出発,R =ワーグナー・ショーペンハウアーの影響を受けつつ,ギリシャ文化を範とする芸術的哲学を説いた。のちに「神は死んだ」としてヨーロッパ文明・キリスト教への批判を深め,永劫回帰・力への意志の世界においてニヒリズムを克服,「超人」として生きることを主張した。著「悲劇の誕生」「反時代的考察」「ツァラツストラはかく語りき」など。

(1844-1900) ドイツの哲学者。初め古典文献学者として出発,R =ワーグナー・ショーペンハウアーの影響を受けつつ,ギリシャ文化を範とする芸術的哲学を説いた。のちに「神は死んだ」としてヨーロッパ文明・キリスト教への批判を深め,永劫回帰・力への意志の世界においてニヒリズムを克服,「超人」として生きることを主張した。著「悲劇の誕生」「反時代的考察」「ツァラツストラはかく語りき」など。

にいち-スト【二・一―】🔗⭐🔉

にいち-スト 【二・一―】

1947年(昭和22)2月1日を期して実行されようとした戦後最大のゼネラル-ストライキ。官公庁労組を中心に約六百万人の参加が予定されていたが,連合国軍最高司令官マッカーサーの命令により中止された。

にいち-てんさく-の-ご【二一天作の五】🔗⭐🔉

にいち-てんさく-の-ご 【二一天作の五】

(1)旧式珠算で,割り算九九の割り声。一(=一〇)を二で割ると五が立つという意。算盤(ソロバン)では桁(ケタ)の上の珠(タマ)を一つおろして五とおくこと。

(2)物を半分ずつに分けること。

(3)計算や勘定をすること。

にいつ【新津】🔗⭐🔉

にいつ ニヒツ 【新津】

新潟県中北部,新潟市の南に位置する市。かつて,新津油田で知られた。チューリップ球根を産出。信越本線・羽越本線・磐越西線の接続地。

にい-づま【新妻】🔗⭐🔉

にい-づま ニヒ― [0] 【新妻】

結婚して間もない妻。新婚の妻。

ニート neat

neat 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ニート [1]  neat

neat きちんとしたようす。飾り気がなくさっぱりしたようす。「―-ファッション」

きちんとしたようす。飾り気がなくさっぱりしたようす。「―-ファッション」

neat

neat きちんとしたようす。飾り気がなくさっぱりしたようす。「―-ファッション」

きちんとしたようす。飾り気がなくさっぱりしたようす。「―-ファッション」

ニードル needle

needle 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ニードル [1]  needle

needle (1)針。針で縫うこと。「―-ワーク」

(2)登山用語。針のようにとがった岩峰。

(1)針。針で縫うこと。「―-ワーク」

(2)登山用語。針のようにとがった岩峰。

needle

needle (1)針。針で縫うこと。「―-ワーク」

(2)登山用語。針のようにとがった岩峰。

(1)針。針で縫うこと。「―-ワーク」

(2)登山用語。針のようにとがった岩峰。

ニードル-ポイント needlepoint

needlepoint 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ニードル-ポイント [5]  needlepoint

needlepoint (1)縫い針を用いて作る繊細なレース。ニードルポイント-レース。

(2)区限刺繍の一。主としてウールの糸を用い,布面を刺し埋めるもの。

(1)縫い針を用いて作る繊細なレース。ニードルポイント-レース。

(2)区限刺繍の一。主としてウールの糸を用い,布面を刺し埋めるもの。

needlepoint

needlepoint (1)縫い針を用いて作る繊細なレース。ニードルポイント-レース。

(2)区限刺繍の一。主としてウールの糸を用い,布面を刺し埋めるもの。

(1)縫い針を用いて作る繊細なレース。ニードルポイント-レース。

(2)区限刺繍の一。主としてウールの糸を用い,布面を刺し埋めるもの。

ニー-ドロップ knee drop

knee drop 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ニー-ドロップ [3]  knee drop

knee drop プロレスの技の一。片膝(ヒザ)に体重をかけ,倒れた相手ののど元,胸の上などに落とす。

プロレスの技の一。片膝(ヒザ)に体重をかけ,倒れた相手ののど元,胸の上などに落とす。

knee drop

knee drop プロレスの技の一。片膝(ヒザ)に体重をかけ,倒れた相手ののど元,胸の上などに落とす。

プロレスの技の一。片膝(ヒザ)に体重をかけ,倒れた相手ののど元,胸の上などに落とす。

にいな【新字】🔗⭐🔉

にいな ニヒナ 【新字】

682年,境部連石積(サカイベノムラジイワツミ)らが天武天皇の命により作ったという書物。四四巻から成り,辞書の類と考えられるが,詳細は不明。しんじ。

にい-なめ【新嘗】🔗⭐🔉

にい-なめ ニヒ― [0] 【新嘗】

⇒しんじょう(新嘗)

に【荷】(和英)🔗⭐🔉

にあう【似合う】(和英)🔗⭐🔉

にあげ【荷揚】(和英)🔗⭐🔉

ニア・ミス(和英)🔗⭐🔉

ニア・ミス

a near miss.⇒異常(接近).

にい【二位である】(和英)🔗⭐🔉

にい【二位である】

be[rank]second.

大辞林に「に」で始まるの検索結果 1-81。もっと読み込む