複数辞典一括検索+![]()

![]()

へい‐あり【兵×蟻】🔗⭐🔉

へい‐あり【兵×蟻】

アリの集団の中で、働きアリのうち、特に外敵との闘争の任に当たるアリ。頭やあごなどが大きい。へいぎ。

へい‐あん【平安】🔗⭐🔉

へい‐あん【平安】

[名・形動] やすらかで変わったことのないこと。無事平穏なこと。また、そのさま。「心の―を保つ」「―な日々を送る」

やすらかで変わったことのないこと。無事平穏なこと。また、そのさま。「心の―を保つ」「―な日々を送る」 手紙の脇付(わきづけ)の語。相手の名前の左わきに書いて、変事の知らせでないことを示す。平信。

手紙の脇付(わきづけ)の語。相手の名前の左わきに書いて、変事の知らせでないことを示す。平信。

やすらかで変わったことのないこと。無事平穏なこと。また、そのさま。「心の―を保つ」「―な日々を送る」

やすらかで変わったことのないこと。無事平穏なこと。また、そのさま。「心の―を保つ」「―な日々を送る」 手紙の脇付(わきづけ)の語。相手の名前の左わきに書いて、変事の知らせでないことを示す。平信。

手紙の脇付(わきづけ)の語。相手の名前の左わきに書いて、変事の知らせでないことを示す。平信。

へいあん【平安】🔗⭐🔉

へいあん【平安】

「平安朝」「平安時代」の略。

「平安朝」「平安時代」の略。 「平安京」の略。

「平安京」の略。

「平安朝」「平安時代」の略。

「平安朝」「平安時代」の略。 「平安京」の略。

「平安京」の略。

べいあん【米庵】🔗⭐🔉

べいあん【米庵】

市河米庵(いちかわべいあん)

市河米庵(いちかわべいあん)

市河米庵(いちかわべいあん)

市河米庵(いちかわべいあん)

へいあん‐きゅう【平安宮】🔗⭐🔉

へいあん‐きゅう【平安宮】

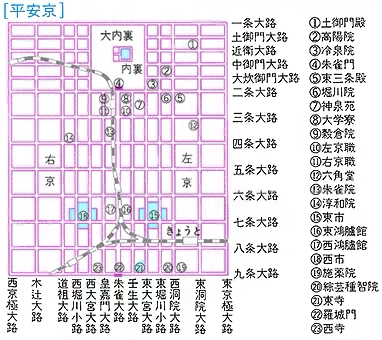

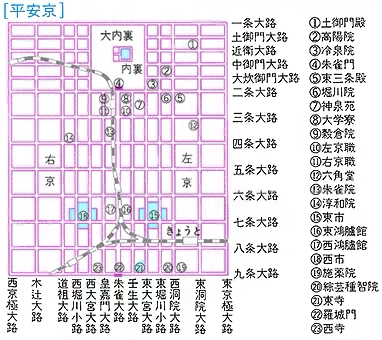

平安京の宮城(大内裏)。京の北部中央に位置し、東西約一・二キロ、南北約一・四キロ。宮城内の南部中央に朝堂院、その北東に内裏があり、それらを囲むように諸司百官の庁舎が建ち並ぶ。

へいあん‐きょう【平安京】‐キヤウ🔗⭐🔉

へいあん‐きょう【平安京】‐キヤウ

桓武天皇の延暦一三年(七九四)から明治二年(一八六九)東京遷都までの帝都。現在の京都市の中央部。東西約四・五キロ、南北約五・三キロ。中央を南北に走る朱雀大路(すざくおおじ)によって左京・右京に二分し、北部中央に南面して大内裏(だいだいり)をおいた。条里の制によって、縦横に大路を通じ、南北を九条、東西を各四坊とし、さらにこれを小路によって碁盤の目のように整然と区画した。現在の京都は、近世初頭、豊臣秀吉によって改造を経たのちに発展したもの。平安。たいらのみやこ。

桓武天皇の延暦一三年(七九四)から明治二年(一八六九)東京遷都までの帝都。現在の京都市の中央部。東西約四・五キロ、南北約五・三キロ。中央を南北に走る朱雀大路(すざくおおじ)によって左京・右京に二分し、北部中央に南面して大内裏(だいだいり)をおいた。条里の制によって、縦横に大路を通じ、南北を九条、東西を各四坊とし、さらにこれを小路によって碁盤の目のように整然と区画した。現在の京都は、近世初頭、豊臣秀吉によって改造を経たのちに発展したもの。平安。たいらのみやこ。

桓武天皇の延暦一三年(七九四)から明治二年(一八六九)東京遷都までの帝都。現在の京都市の中央部。東西約四・五キロ、南北約五・三キロ。中央を南北に走る朱雀大路(すざくおおじ)によって左京・右京に二分し、北部中央に南面して大内裏(だいだいり)をおいた。条里の制によって、縦横に大路を通じ、南北を九条、東西を各四坊とし、さらにこれを小路によって碁盤の目のように整然と区画した。現在の京都は、近世初頭、豊臣秀吉によって改造を経たのちに発展したもの。平安。たいらのみやこ。

桓武天皇の延暦一三年(七九四)から明治二年(一八六九)東京遷都までの帝都。現在の京都市の中央部。東西約四・五キロ、南北約五・三キロ。中央を南北に走る朱雀大路(すざくおおじ)によって左京・右京に二分し、北部中央に南面して大内裏(だいだいり)をおいた。条里の制によって、縦横に大路を通じ、南北を九条、東西を各四坊とし、さらにこれを小路によって碁盤の目のように整然と区画した。現在の京都は、近世初頭、豊臣秀吉によって改造を経たのちに発展したもの。平安。たいらのみやこ。

へいあん‐じだい【平安時代】🔗⭐🔉

へいあん‐じだい【平安時代】

平安京に都が置かれた時代。延暦一三年(七九四)の桓武天皇の平安遷都から文治元年(一一八五)鎌倉幕府の成立までの約四〇〇年間。平安朝時代。

大辞泉 ページ 13416。