複数辞典一括検索+![]()

![]()

○隙間風が吹くすきまかぜがふく🔗⭐🔉

○隙間風が吹くすきまかぜがふく

緊密だった人間関係に微妙な齟齬そごがうまれる。

⇒すき‐ま【隙間・透き間】

すきま‐ゲージ【隙間ゲージ】

(clearance-gauge)すきまの寸法を測定するゲージ。厚さが順次異なる鋼片を数枚綴ったもので、適当な厚さの鋼片を引き出し、これを測定しようとするすきまに挿入して測る。厚みゲージ。シックネス‐ゲージ。

⇒すき‐ま【隙間・透き間】

すきま‐さんぎょう【隙間産業】‥ゲフ

既存の企業が進出していない、小さな分野や市場で成り立つ産業。ニッチ産業。

⇒すき‐ま【隙間・透き間】

すきま‐ばめ【隙間嵌】

穴と軸との間にすきまのある嵌合はめあい。

⇒すき‐ま【隙間・透き間】

すき‐み【剥身】

①薄くすき切った肉の切身。

②さっと塩に漬けた魚肉の切身。浄瑠璃、平家女護島「鯛の―・干し魣かます・鰹節」

すき‐み【透き見】

物のすきまからのぞいて見ること。のぞきみ。人情本、春色英対暖語「紅楓もみじが―をしては居ぬかと」

スキミング【skimming】

磁気カードの情報を不正に読み取ること。

スキム‐ミルク【skim milk】

(→)脱脂乳だっしにゅう。

すぎむら【杉村】

姓氏の一つ。

⇒すぎむら‐そじんかん【杉村楚人冠】

⇒すぎむら‐はるこ【杉村春子】

すぎ‐むら【杉叢】

杉の木のむらだったところ。後拾遺和歌集恋「―といひてしるしもなかりけり」

すぎむら‐そじんかん【杉村楚人冠】‥クワン

新聞記者。本名、広太郎。別号、縦横。和歌山県生れ。朝日新聞社に入り、記事審査部・調査部を創設。短評・随筆・紀行が多い。作「湖畔吟」など。(1872〜1945)

⇒すぎむら【杉村】

すぎむら‐はるこ【杉村春子】

女優。広島県生れ。築地小劇場に入座ののち、文学座結成に参加。「女の一生」「華岡青洲の妻」などで活躍。(1909〜1997)

⇒すぎむら【杉村】

すき‐め【好目】

(メは接尾語)好色。また、好色な人。浮世草子、好色盛衰記「如何なる―に掛けたりとも」

すき‐め【透き目】

物の間のすいているところ。すきま。

すぎめ‐の‐おうぎ【杉目扇】‥アフギ

杉の木目もくめを薄くひいて作った扇。貴族の幼童用は、面に絵を描き、彩糸で綴り、糸花いとばなを結びつける。

すぎもと【杉本】

姓氏の一つ。

⇒すぎもと‐えいいち【杉本栄一】

⇒すぎもと‐りょうきち【杉本良吉】

すぎもと‐えいいち【杉本栄一】

経済学者。東京生れ。一橋大学教授。近代経済学とマルクス経済学との切磋琢磨を提唱し、両者の統合を試みた。著「近代経済学の解明」「近代経済学史」など。(1901〜1952)

⇒すぎもと【杉本】

すぎもと‐りょうきち【杉本良吉】‥リヤウ‥

演出家。本名、吉田好正。東京生れ。左翼劇場や新協劇団に参加。1938年岡田嘉子と樺太国境からソ連入国。スターリンの粛清で銃殺。(1907〜1939)

⇒すぎもと【杉本】

すき‐もの【好き者】

①風流な人。好事家こうずか。すきしゃ。源氏物語若紫「笙そうの笛持たせたる―などあり」

②好色の人。堤中納言物語「この―叩けり」

すぎ‐もの【過ぎ物・過ぎ者】

過分なもの。身分不相応なもの。浮世床初「あの女には―だはな」

すき‐もん【透門】

(→)「すかしもん」に同じ。

すきや【透綾】

(スキアヤの約)薄地の絹織物。もと、経たてに絹糸、緯よこに青苧あおそを織り込んだが、今は生糸ばかりを用い、また、配色の必要から半練糸や練糸をも混用。夏の衣服に用いる。文政(1818〜1830)年間、京都西陣の宮本某が越後の十日町で創製。越後透綾。絹上布。

すき‐や【数寄屋・数奇屋】

①茶室。茶席・勝手・水屋などが一棟に備わった建物。囲かこい。

②茶室風の建物。

③障子に張る美濃紙の称。

⇒すきや‐がしら【数寄屋頭】

⇒すきや‐げた【数寄屋下駄】

⇒すきや‐たび【数寄屋足袋】

⇒すきや‐づくり【数寄屋造】

⇒すきや‐ぶしん【数寄屋普請】

⇒すきや‐ぼうず【数寄屋坊主】

すきや‐がしら【数寄屋頭】

江戸幕府の職名。若年寄に属し、殿中の茶礼・茶器をつかさどり、数寄屋坊主を統轄した。

⇒すき‐や【数寄屋・数奇屋】

すき‐やき【鋤焼】

牛・鳥肉などに葱ねぎ・焼豆腐などを添えて鉄鍋で煮焼きしたもの。維新前まだ獣肉食が嫌われていた頃、屋外で鋤の上にのせて焼いて食べたからとも、肉をすき身(薄切り)にしたからともいう。

すぎ‐やき【杉焼】

魚肉・野菜などの材料を杉箱に詰め、あるいは杉板に挟んで焼いた料理。杉の香りを材料に移し、その風味を楽しむ。日本永代蔵4「朝夕の鴨なます・―のいたり料理」

すきや‐げた【数寄屋下駄】

数寄屋に用いる下駄。→露地下駄。

⇒すき‐や【数寄屋・数奇屋】

すぎ‐やしろ【杉社】

大神おおみわ神社の異称かという。杉の御社みやしろ。金槐集「今つくる三輪の祝はふりが―」

すきや‐たび【数寄屋足袋】

(革足袋は茶会に用いなかったからいう)木綿足袋もめんたびの別称。

⇒すき‐や【数寄屋・数奇屋】

すきや‐づくり【数寄屋造】

数寄屋普請の建築の形式。

⇒すき‐や【数寄屋・数奇屋】

スキャット【scat】

ジャズなどで、歌詞のかわりに「ダバディダ…」など意味のない言葉を即興的に連ねて歌うこと。もしくはその歌唱。

スキャッブ【scab】

スト破り。

スキャナー【scanner】

①走査装置。

②(→)イメージ‐スキャナーに同じ。

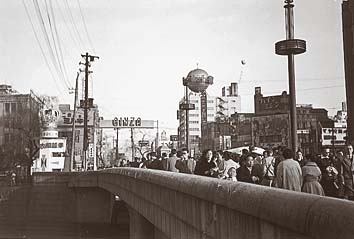

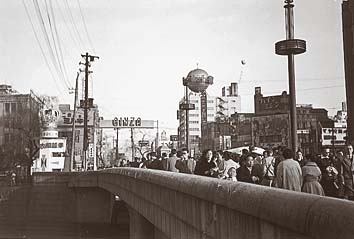

すきや‐ばし【数寄屋橋】

江戸城外濠の京橋数寄屋町への通路(東京都千代田区有楽町と中央区西銀座との間)に架した橋。今は名称だけ存続。

数寄屋橋(1952年撮影)

提供:東京都

すきや‐ぶしん【数寄屋普請】

面皮めんかわ材・皮付き材を用いたり、色付けをほどこしたりした瀟洒な茶室風の建築。

⇒すき‐や【数寄屋・数奇屋】

すきや‐ぼうず【数寄屋坊主】‥バウ‥

江戸幕府の茶礼・茶器をつかさどった小吏。数寄屋頭の所管。

⇒すき‐や【数寄屋・数奇屋】

すぎやま【杉山】

姓氏の一つ。

⇒すぎやま‐さんぷう【杉山杉風】

⇒すぎやま‐たんごのじょう【杉山丹後掾】

⇒すぎやま‐もとじろう【杉山元治郎】

⇒すぎやま‐やすし【杉山寧】

⇒すぎやま‐りゅう【杉山流】

⇒すぎやま‐わいち【杉山和一】

すぎやま‐さんぷう【杉山杉風】

江戸中期の俳人。蕉門十哲の一人。通称、鯉屋市兵衛。号、採荼さいと庵・五雲亭・蓑翁。江戸の人。初めは談林調。芭蕉の後援者として新風開発の土台を築いた。著「常盤屋之句合」「杉風句集」など。(1647〜1732)

⇒すぎやま【杉山】

すぎやま‐たんごのじょう【杉山丹後掾】

江戸前期の浄瑠璃太夫。京都の人。名は七郎左衛門。滝野検校について浄瑠璃を習得、慶長末江戸に下り、操り芝居を起こし、1652年(承応1)京都に帰り、受領して天下一丹後掾藤原清澄と称す。軟派の旗頭で硬派の薩摩浄雲と並び、江戸浄瑠璃を代表。その曲風は子の江戸肥前掾に継承。生没年不詳。

⇒すぎやま【杉山】

すぎやま‐もとじろう【杉山元治郎】‥ヂラウ

農民運動家。大阪府生れ。賀川豊彦の影響のもとに1922年(大正11)日本農民組合を創立。第二次大戦後社会党顧問となり、衆院副議長。(1885〜1964)

⇒すぎやま【杉山】

すぎやま‐やすし【杉山寧】

日本画家。東京生れ。東京美術学校卒。松岡映丘に師事。エジプト・トルコなどへの旅を転機として重厚でスケールの大きな画風を深化させた。文化勲章。(1909〜1993)

杉山 寧

撮影:林 忠彦

すきや‐ぶしん【数寄屋普請】

面皮めんかわ材・皮付き材を用いたり、色付けをほどこしたりした瀟洒な茶室風の建築。

⇒すき‐や【数寄屋・数奇屋】

すきや‐ぼうず【数寄屋坊主】‥バウ‥

江戸幕府の茶礼・茶器をつかさどった小吏。数寄屋頭の所管。

⇒すき‐や【数寄屋・数奇屋】

すぎやま【杉山】

姓氏の一つ。

⇒すぎやま‐さんぷう【杉山杉風】

⇒すぎやま‐たんごのじょう【杉山丹後掾】

⇒すぎやま‐もとじろう【杉山元治郎】

⇒すぎやま‐やすし【杉山寧】

⇒すぎやま‐りゅう【杉山流】

⇒すぎやま‐わいち【杉山和一】

すぎやま‐さんぷう【杉山杉風】

江戸中期の俳人。蕉門十哲の一人。通称、鯉屋市兵衛。号、採荼さいと庵・五雲亭・蓑翁。江戸の人。初めは談林調。芭蕉の後援者として新風開発の土台を築いた。著「常盤屋之句合」「杉風句集」など。(1647〜1732)

⇒すぎやま【杉山】

すぎやま‐たんごのじょう【杉山丹後掾】

江戸前期の浄瑠璃太夫。京都の人。名は七郎左衛門。滝野検校について浄瑠璃を習得、慶長末江戸に下り、操り芝居を起こし、1652年(承応1)京都に帰り、受領して天下一丹後掾藤原清澄と称す。軟派の旗頭で硬派の薩摩浄雲と並び、江戸浄瑠璃を代表。その曲風は子の江戸肥前掾に継承。生没年不詳。

⇒すぎやま【杉山】

すぎやま‐もとじろう【杉山元治郎】‥ヂラウ

農民運動家。大阪府生れ。賀川豊彦の影響のもとに1922年(大正11)日本農民組合を創立。第二次大戦後社会党顧問となり、衆院副議長。(1885〜1964)

⇒すぎやま【杉山】

すぎやま‐やすし【杉山寧】

日本画家。東京生れ。東京美術学校卒。松岡映丘に師事。エジプト・トルコなどへの旅を転機として重厚でスケールの大きな画風を深化させた。文化勲章。(1909〜1993)

杉山 寧

撮影:林 忠彦

⇒すぎやま【杉山】

すぎやま‐りゅう【杉山流】‥リウ

鍼術しんじゅつの一派。1682年(天和2)杉山和一が将軍綱吉の命で鍼治療講習所を設け門下を教育したのに始まり、その流れを汲み管鍼を用いるのが特徴。

⇒すぎやま【杉山】

すぎやま‐わいち【杉山和一】

江戸前期の鍼医しんい。杉山流の祖。伊勢の人。管鍼の術を発明、徳川綱吉の病を治す。初代関東総検校。(1610〜1694)

⇒すぎやま【杉山】

すぎ‐やりど【杉遣戸】

杉材で造った遣戸。

すきやれ‐がみ【漉き破れ紙】

すきそこなって破れた箇所のある紙。

スキャン【scan】

画像を走査すること。「CT―」

スキャンダラス【scandalous】

醜聞としてとりあげられるようなさま。「―な事件」

スキャンダル【scandal】

名誉を傷つけるような不道徳な事件。不名誉な噂うわさ。不祥事。醜聞。

スキャンティー

(「わずかな」の意のscantyを日本で当てた語)女性用のきわめて小さなショーツ。

スキャンロン‐プラン【Scanlon plan】

労働者の努力で生産性が向上し人件費が節約された場合、節約分の一部を生産奨励金として労働者に配分する方法。アメリカの労働運動の指導者スキャンロン(Joseph S.1900〜1956)が提唱。

スキュー‐ギア【skew-gears】

(→)食い違い軸歯車。

スキューバ【scuba】

(self-contained underwater breathing apparatusの略)潜水用具の一つ。圧縮空気を詰めた円筒型軽合金製ボンベと水深に応じて供給空気量を調節する弁の付いた送気管などから成る。1943年クストーが共同開発。

⇒スキューバ‐ダイビング【scuba diving】

スキューバ‐ダイビング【scuba diving】

スキューバを用いた潜水。

⇒スキューバ【scuba】

すぎ‐ゆ・く【過ぎ行く】

〔自五〕

①通ってゆく。越えてゆく。

②時が移りゆく。「―・く夏」

③死ぬ。西鶴織留1「―・かれしつれあひのこと思ひ出して」

スキュラ【Skylla】

ギリシア神話で、洞穴にすむ海の怪物(女)。三重の歯、六つの頭、12の足を持ち、船が近づくと一時に6人の船乗りを捕らえて食う。シラ。→カリュブディス

す‐きょう【足恭】

⇒すうきょう

す‐ぎょう【修行】‥ギヤウ

(スはシュの直音化)

⇒しゅぎょう。狭衣物語3「遠き―など、え仕うまつるまじければ」

⇒すぎょう‐ざ【修行者】

ず‐きょう【図経】ヅキヤウ

身体各部や血管のことを記した外科医の解剖学の書物。〈日葡辞書〉

ず‐きょう【誦経】‥キヤウ

(ジュキョウとも。ズはジュの直音化)

①経文を声をあげてよむこと。経文を諳そらんじて読むこと。読誦どくじゅ。源氏物語夕顔「かかるとみのことには―などをこそはすなれ」

②誦経物の略。大和物語「わが装束、上下・帯・太刀までみな―にしけり」

⇒ずきょう‐もの【誦経物】

すぎょう‐ざ【修行者】‥ギヤウ‥

⇒しゅぎょうじゃ。源氏物語玉鬘「尊き―語らひて」

⇒す‐ぎょう【修行】

すぎ‐ようじ【杉楊枝】‥ヤウ‥

杉の木で作った楊枝。

ずきょう‐もの【誦経物】‥キヤウ‥

誦経の礼として贈る施し物。

⇒ず‐きょう【誦経】

すぎょうろく【宗鏡録】‥ギヤウ‥

仏書。中国五代の禅僧、延寿(904〜975)の著。100巻。宗鑑録・心鏡録ともいう。961年成る。多くの経・論を引用して教・禅の根本である一心を解明したもの。

スキル【skill】

熟練した技術。手練しゅれん。

⇒スキル‐アップ【skill up】

す・ぎる【過ぎる】

〔自上一〕[文]す・ぐ(上二)

➊事物・事柄が深いかかわりを持たないうちにいつのまにかある過程をへて去ってしまう。

①ある所を越してさらに先へ行く。よぎる。また、ある距離を越える。越えて行く。古事記中「新治にいばり筑波を―・ぎて幾夜か寝つる」。万葉集20「ほととぎすまづ鳴く朝け如何にせば我が門―・ぎじ語りつぐまで」。日葡辞書「ミチヲユキスグル」。「駅を―・ぎる」「その駅は―・ぎた」「40キロを―・ぎる」

②基準の時刻をこえる。ある時刻が過去となる。また、ある量の時間が終わる。時が去る。万葉集15「時も―・ぎ月も経ぬれば」。徒然草「そしり笑はるるにも恥ぢず、つれなく―・ぎてたしなむ人」。日葡辞書「スギニシコロ」。「定刻を―・ぎる」「5時間が―・ぎる」「20歳を―・ぎた大人の自覚」

③暮らす。生活する。生計を立てる。宇治拾遺物語「薪をとりて世を―・ぐるほどに」。御伽草子、物くさ太郎「商あきないをして―・ぎよとあればもとで候はずと申す」。日葡辞書「ミヲスグル、また、イノチヲスグル」

➋物事の盛りの時期を越して終りへ近づいて行く。

①盛りを越して衰える。万葉集17「ほととぎす夜声なつかし網ささば花は―・ぐとも離かれずか鳴かむ」

②終わる。済む。なくなる。消える。滅びる。万葉集2「我が大君の万代と思ほしめして作らしし香具山の宮万代に―・ぎむと思へや」「春鳥のさまよひぬれば嘆きもいまだ―・ぎぬに思ひもいまだ尽きねば」。源氏物語夕顔「ただかばかりのすさびにても―・ぎぬべき事を」

③死ぬ。万葉集1「ま草刈る荒野にはあれど黄葉の―・ぎにし君が形見とそ来し」

④花が散る。「花が―・ぎて葉が出る」

➌物事がある数量・程度の水準をこえる。

①適当な度を越す。崇神紀「民おおみたから死亡まかれる者有りて且大半矣なかばにすぎなむとす」。日葡辞書「ブンニスギタキルモノヂャ」。「わがままが―・ぎる」「言い―・ぎる」「声が大き―・ぎる」

②まさる。すぐれる。雄略紀「忠まめなること白日てるひに踰こえ、節またきこころ青松とこまつに―・ぎたり」。「子に―・ぎたる宝はなし」「彼には―・ぎた女房だ」

③(「…に―・ぎない」の形で)…を越えず、何の価値もないことである。「一介の社員に―・ぎない」「言い訳に―・ぎない」

⇒過ぎたるは猶及ばざるが如し

スキル‐アップ【skill up】

技能を向上させること。腕前を上げること。

⇒スキル【skill】

スキルス‐がん【スキルス癌】

(scirrhus)間質の線維結合組織の増生が強く、癌細胞が浸潤性に増殖する癌。胃癌・乳癌に見られる。硬性癌。

すき‐ろう【透廊】‥ラウ

(→)透渡殿すきわたどのに同じ。

すぎ‐わい【生業】‥ハヒ

世を渡るための職業。なりわい。生計。日葡辞書「スギワイヲスル」。狂言、石神「わごりよのやうに―の事を何とも思はひで」

すき‐わざ【好き業・好事】

好色のおこない。すきごと。源氏物語葵「かく―するは」

すき‐わたどの【透渡殿】

主として平安時代の貴族住宅に用いられた左右に壁のない廊下。寝殿と対屋たいのやとを結ぶ。すいわたどの。透廊すきろう・すいろう。今昔物語集25「寝殿の南面に春宮行かせ給ひけるに、西の―に殿上人二三人ばかり候ひけり」→寝殿造(図)

すぎわら【杉原】‥ハラ

⇒すぎはら

⇒すぎやま【杉山】

すぎやま‐りゅう【杉山流】‥リウ

鍼術しんじゅつの一派。1682年(天和2)杉山和一が将軍綱吉の命で鍼治療講習所を設け門下を教育したのに始まり、その流れを汲み管鍼を用いるのが特徴。

⇒すぎやま【杉山】

すぎやま‐わいち【杉山和一】

江戸前期の鍼医しんい。杉山流の祖。伊勢の人。管鍼の術を発明、徳川綱吉の病を治す。初代関東総検校。(1610〜1694)

⇒すぎやま【杉山】

すぎ‐やりど【杉遣戸】

杉材で造った遣戸。

すきやれ‐がみ【漉き破れ紙】

すきそこなって破れた箇所のある紙。

スキャン【scan】

画像を走査すること。「CT―」

スキャンダラス【scandalous】

醜聞としてとりあげられるようなさま。「―な事件」

スキャンダル【scandal】

名誉を傷つけるような不道徳な事件。不名誉な噂うわさ。不祥事。醜聞。

スキャンティー

(「わずかな」の意のscantyを日本で当てた語)女性用のきわめて小さなショーツ。

スキャンロン‐プラン【Scanlon plan】

労働者の努力で生産性が向上し人件費が節約された場合、節約分の一部を生産奨励金として労働者に配分する方法。アメリカの労働運動の指導者スキャンロン(Joseph S.1900〜1956)が提唱。

スキュー‐ギア【skew-gears】

(→)食い違い軸歯車。

スキューバ【scuba】

(self-contained underwater breathing apparatusの略)潜水用具の一つ。圧縮空気を詰めた円筒型軽合金製ボンベと水深に応じて供給空気量を調節する弁の付いた送気管などから成る。1943年クストーが共同開発。

⇒スキューバ‐ダイビング【scuba diving】

スキューバ‐ダイビング【scuba diving】

スキューバを用いた潜水。

⇒スキューバ【scuba】

すぎ‐ゆ・く【過ぎ行く】

〔自五〕

①通ってゆく。越えてゆく。

②時が移りゆく。「―・く夏」

③死ぬ。西鶴織留1「―・かれしつれあひのこと思ひ出して」

スキュラ【Skylla】

ギリシア神話で、洞穴にすむ海の怪物(女)。三重の歯、六つの頭、12の足を持ち、船が近づくと一時に6人の船乗りを捕らえて食う。シラ。→カリュブディス

す‐きょう【足恭】

⇒すうきょう

す‐ぎょう【修行】‥ギヤウ

(スはシュの直音化)

⇒しゅぎょう。狭衣物語3「遠き―など、え仕うまつるまじければ」

⇒すぎょう‐ざ【修行者】

ず‐きょう【図経】ヅキヤウ

身体各部や血管のことを記した外科医の解剖学の書物。〈日葡辞書〉

ず‐きょう【誦経】‥キヤウ

(ジュキョウとも。ズはジュの直音化)

①経文を声をあげてよむこと。経文を諳そらんじて読むこと。読誦どくじゅ。源氏物語夕顔「かかるとみのことには―などをこそはすなれ」

②誦経物の略。大和物語「わが装束、上下・帯・太刀までみな―にしけり」

⇒ずきょう‐もの【誦経物】

すぎょう‐ざ【修行者】‥ギヤウ‥

⇒しゅぎょうじゃ。源氏物語玉鬘「尊き―語らひて」

⇒す‐ぎょう【修行】

すぎ‐ようじ【杉楊枝】‥ヤウ‥

杉の木で作った楊枝。

ずきょう‐もの【誦経物】‥キヤウ‥

誦経の礼として贈る施し物。

⇒ず‐きょう【誦経】

すぎょうろく【宗鏡録】‥ギヤウ‥

仏書。中国五代の禅僧、延寿(904〜975)の著。100巻。宗鑑録・心鏡録ともいう。961年成る。多くの経・論を引用して教・禅の根本である一心を解明したもの。

スキル【skill】

熟練した技術。手練しゅれん。

⇒スキル‐アップ【skill up】

す・ぎる【過ぎる】

〔自上一〕[文]す・ぐ(上二)

➊事物・事柄が深いかかわりを持たないうちにいつのまにかある過程をへて去ってしまう。

①ある所を越してさらに先へ行く。よぎる。また、ある距離を越える。越えて行く。古事記中「新治にいばり筑波を―・ぎて幾夜か寝つる」。万葉集20「ほととぎすまづ鳴く朝け如何にせば我が門―・ぎじ語りつぐまで」。日葡辞書「ミチヲユキスグル」。「駅を―・ぎる」「その駅は―・ぎた」「40キロを―・ぎる」

②基準の時刻をこえる。ある時刻が過去となる。また、ある量の時間が終わる。時が去る。万葉集15「時も―・ぎ月も経ぬれば」。徒然草「そしり笑はるるにも恥ぢず、つれなく―・ぎてたしなむ人」。日葡辞書「スギニシコロ」。「定刻を―・ぎる」「5時間が―・ぎる」「20歳を―・ぎた大人の自覚」

③暮らす。生活する。生計を立てる。宇治拾遺物語「薪をとりて世を―・ぐるほどに」。御伽草子、物くさ太郎「商あきないをして―・ぎよとあればもとで候はずと申す」。日葡辞書「ミヲスグル、また、イノチヲスグル」

➋物事の盛りの時期を越して終りへ近づいて行く。

①盛りを越して衰える。万葉集17「ほととぎす夜声なつかし網ささば花は―・ぐとも離かれずか鳴かむ」

②終わる。済む。なくなる。消える。滅びる。万葉集2「我が大君の万代と思ほしめして作らしし香具山の宮万代に―・ぎむと思へや」「春鳥のさまよひぬれば嘆きもいまだ―・ぎぬに思ひもいまだ尽きねば」。源氏物語夕顔「ただかばかりのすさびにても―・ぎぬべき事を」

③死ぬ。万葉集1「ま草刈る荒野にはあれど黄葉の―・ぎにし君が形見とそ来し」

④花が散る。「花が―・ぎて葉が出る」

➌物事がある数量・程度の水準をこえる。

①適当な度を越す。崇神紀「民おおみたから死亡まかれる者有りて且大半矣なかばにすぎなむとす」。日葡辞書「ブンニスギタキルモノヂャ」。「わがままが―・ぎる」「言い―・ぎる」「声が大き―・ぎる」

②まさる。すぐれる。雄略紀「忠まめなること白日てるひに踰こえ、節またきこころ青松とこまつに―・ぎたり」。「子に―・ぎたる宝はなし」「彼には―・ぎた女房だ」

③(「…に―・ぎない」の形で)…を越えず、何の価値もないことである。「一介の社員に―・ぎない」「言い訳に―・ぎない」

⇒過ぎたるは猶及ばざるが如し

スキル‐アップ【skill up】

技能を向上させること。腕前を上げること。

⇒スキル【skill】

スキルス‐がん【スキルス癌】

(scirrhus)間質の線維結合組織の増生が強く、癌細胞が浸潤性に増殖する癌。胃癌・乳癌に見られる。硬性癌。

すき‐ろう【透廊】‥ラウ

(→)透渡殿すきわたどのに同じ。

すぎ‐わい【生業】‥ハヒ

世を渡るための職業。なりわい。生計。日葡辞書「スギワイヲスル」。狂言、石神「わごりよのやうに―の事を何とも思はひで」

すき‐わざ【好き業・好事】

好色のおこない。すきごと。源氏物語葵「かく―するは」

すき‐わたどの【透渡殿】

主として平安時代の貴族住宅に用いられた左右に壁のない廊下。寝殿と対屋たいのやとを結ぶ。すいわたどの。透廊すきろう・すいろう。今昔物語集25「寝殿の南面に春宮行かせ給ひけるに、西の―に殿上人二三人ばかり候ひけり」→寝殿造(図)

すぎわら【杉原】‥ハラ

⇒すぎはら

すきや‐ぶしん【数寄屋普請】

面皮めんかわ材・皮付き材を用いたり、色付けをほどこしたりした瀟洒な茶室風の建築。

⇒すき‐や【数寄屋・数奇屋】

すきや‐ぼうず【数寄屋坊主】‥バウ‥

江戸幕府の茶礼・茶器をつかさどった小吏。数寄屋頭の所管。

⇒すき‐や【数寄屋・数奇屋】

すぎやま【杉山】

姓氏の一つ。

⇒すぎやま‐さんぷう【杉山杉風】

⇒すぎやま‐たんごのじょう【杉山丹後掾】

⇒すぎやま‐もとじろう【杉山元治郎】

⇒すぎやま‐やすし【杉山寧】

⇒すぎやま‐りゅう【杉山流】

⇒すぎやま‐わいち【杉山和一】

すぎやま‐さんぷう【杉山杉風】

江戸中期の俳人。蕉門十哲の一人。通称、鯉屋市兵衛。号、採荼さいと庵・五雲亭・蓑翁。江戸の人。初めは談林調。芭蕉の後援者として新風開発の土台を築いた。著「常盤屋之句合」「杉風句集」など。(1647〜1732)

⇒すぎやま【杉山】

すぎやま‐たんごのじょう【杉山丹後掾】

江戸前期の浄瑠璃太夫。京都の人。名は七郎左衛門。滝野検校について浄瑠璃を習得、慶長末江戸に下り、操り芝居を起こし、1652年(承応1)京都に帰り、受領して天下一丹後掾藤原清澄と称す。軟派の旗頭で硬派の薩摩浄雲と並び、江戸浄瑠璃を代表。その曲風は子の江戸肥前掾に継承。生没年不詳。

⇒すぎやま【杉山】

すぎやま‐もとじろう【杉山元治郎】‥ヂラウ

農民運動家。大阪府生れ。賀川豊彦の影響のもとに1922年(大正11)日本農民組合を創立。第二次大戦後社会党顧問となり、衆院副議長。(1885〜1964)

⇒すぎやま【杉山】

すぎやま‐やすし【杉山寧】

日本画家。東京生れ。東京美術学校卒。松岡映丘に師事。エジプト・トルコなどへの旅を転機として重厚でスケールの大きな画風を深化させた。文化勲章。(1909〜1993)

杉山 寧

撮影:林 忠彦

すきや‐ぶしん【数寄屋普請】

面皮めんかわ材・皮付き材を用いたり、色付けをほどこしたりした瀟洒な茶室風の建築。

⇒すき‐や【数寄屋・数奇屋】

すきや‐ぼうず【数寄屋坊主】‥バウ‥

江戸幕府の茶礼・茶器をつかさどった小吏。数寄屋頭の所管。

⇒すき‐や【数寄屋・数奇屋】

すぎやま【杉山】

姓氏の一つ。

⇒すぎやま‐さんぷう【杉山杉風】

⇒すぎやま‐たんごのじょう【杉山丹後掾】

⇒すぎやま‐もとじろう【杉山元治郎】

⇒すぎやま‐やすし【杉山寧】

⇒すぎやま‐りゅう【杉山流】

⇒すぎやま‐わいち【杉山和一】

すぎやま‐さんぷう【杉山杉風】

江戸中期の俳人。蕉門十哲の一人。通称、鯉屋市兵衛。号、採荼さいと庵・五雲亭・蓑翁。江戸の人。初めは談林調。芭蕉の後援者として新風開発の土台を築いた。著「常盤屋之句合」「杉風句集」など。(1647〜1732)

⇒すぎやま【杉山】

すぎやま‐たんごのじょう【杉山丹後掾】

江戸前期の浄瑠璃太夫。京都の人。名は七郎左衛門。滝野検校について浄瑠璃を習得、慶長末江戸に下り、操り芝居を起こし、1652年(承応1)京都に帰り、受領して天下一丹後掾藤原清澄と称す。軟派の旗頭で硬派の薩摩浄雲と並び、江戸浄瑠璃を代表。その曲風は子の江戸肥前掾に継承。生没年不詳。

⇒すぎやま【杉山】

すぎやま‐もとじろう【杉山元治郎】‥ヂラウ

農民運動家。大阪府生れ。賀川豊彦の影響のもとに1922年(大正11)日本農民組合を創立。第二次大戦後社会党顧問となり、衆院副議長。(1885〜1964)

⇒すぎやま【杉山】

すぎやま‐やすし【杉山寧】

日本画家。東京生れ。東京美術学校卒。松岡映丘に師事。エジプト・トルコなどへの旅を転機として重厚でスケールの大きな画風を深化させた。文化勲章。(1909〜1993)

杉山 寧

撮影:林 忠彦

⇒すぎやま【杉山】

すぎやま‐りゅう【杉山流】‥リウ

鍼術しんじゅつの一派。1682年(天和2)杉山和一が将軍綱吉の命で鍼治療講習所を設け門下を教育したのに始まり、その流れを汲み管鍼を用いるのが特徴。

⇒すぎやま【杉山】

すぎやま‐わいち【杉山和一】

江戸前期の鍼医しんい。杉山流の祖。伊勢の人。管鍼の術を発明、徳川綱吉の病を治す。初代関東総検校。(1610〜1694)

⇒すぎやま【杉山】

すぎ‐やりど【杉遣戸】

杉材で造った遣戸。

すきやれ‐がみ【漉き破れ紙】

すきそこなって破れた箇所のある紙。

スキャン【scan】

画像を走査すること。「CT―」

スキャンダラス【scandalous】

醜聞としてとりあげられるようなさま。「―な事件」

スキャンダル【scandal】

名誉を傷つけるような不道徳な事件。不名誉な噂うわさ。不祥事。醜聞。

スキャンティー

(「わずかな」の意のscantyを日本で当てた語)女性用のきわめて小さなショーツ。

スキャンロン‐プラン【Scanlon plan】

労働者の努力で生産性が向上し人件費が節約された場合、節約分の一部を生産奨励金として労働者に配分する方法。アメリカの労働運動の指導者スキャンロン(Joseph S.1900〜1956)が提唱。

スキュー‐ギア【skew-gears】

(→)食い違い軸歯車。

スキューバ【scuba】

(self-contained underwater breathing apparatusの略)潜水用具の一つ。圧縮空気を詰めた円筒型軽合金製ボンベと水深に応じて供給空気量を調節する弁の付いた送気管などから成る。1943年クストーが共同開発。

⇒スキューバ‐ダイビング【scuba diving】

スキューバ‐ダイビング【scuba diving】

スキューバを用いた潜水。

⇒スキューバ【scuba】

すぎ‐ゆ・く【過ぎ行く】

〔自五〕

①通ってゆく。越えてゆく。

②時が移りゆく。「―・く夏」

③死ぬ。西鶴織留1「―・かれしつれあひのこと思ひ出して」

スキュラ【Skylla】

ギリシア神話で、洞穴にすむ海の怪物(女)。三重の歯、六つの頭、12の足を持ち、船が近づくと一時に6人の船乗りを捕らえて食う。シラ。→カリュブディス

す‐きょう【足恭】

⇒すうきょう

す‐ぎょう【修行】‥ギヤウ

(スはシュの直音化)

⇒しゅぎょう。狭衣物語3「遠き―など、え仕うまつるまじければ」

⇒すぎょう‐ざ【修行者】

ず‐きょう【図経】ヅキヤウ

身体各部や血管のことを記した外科医の解剖学の書物。〈日葡辞書〉

ず‐きょう【誦経】‥キヤウ

(ジュキョウとも。ズはジュの直音化)

①経文を声をあげてよむこと。経文を諳そらんじて読むこと。読誦どくじゅ。源氏物語夕顔「かかるとみのことには―などをこそはすなれ」

②誦経物の略。大和物語「わが装束、上下・帯・太刀までみな―にしけり」

⇒ずきょう‐もの【誦経物】

すぎょう‐ざ【修行者】‥ギヤウ‥

⇒しゅぎょうじゃ。源氏物語玉鬘「尊き―語らひて」

⇒す‐ぎょう【修行】

すぎ‐ようじ【杉楊枝】‥ヤウ‥

杉の木で作った楊枝。

ずきょう‐もの【誦経物】‥キヤウ‥

誦経の礼として贈る施し物。

⇒ず‐きょう【誦経】

すぎょうろく【宗鏡録】‥ギヤウ‥

仏書。中国五代の禅僧、延寿(904〜975)の著。100巻。宗鑑録・心鏡録ともいう。961年成る。多くの経・論を引用して教・禅の根本である一心を解明したもの。

スキル【skill】

熟練した技術。手練しゅれん。

⇒スキル‐アップ【skill up】

す・ぎる【過ぎる】

〔自上一〕[文]す・ぐ(上二)

➊事物・事柄が深いかかわりを持たないうちにいつのまにかある過程をへて去ってしまう。

①ある所を越してさらに先へ行く。よぎる。また、ある距離を越える。越えて行く。古事記中「新治にいばり筑波を―・ぎて幾夜か寝つる」。万葉集20「ほととぎすまづ鳴く朝け如何にせば我が門―・ぎじ語りつぐまで」。日葡辞書「ミチヲユキスグル」。「駅を―・ぎる」「その駅は―・ぎた」「40キロを―・ぎる」

②基準の時刻をこえる。ある時刻が過去となる。また、ある量の時間が終わる。時が去る。万葉集15「時も―・ぎ月も経ぬれば」。徒然草「そしり笑はるるにも恥ぢず、つれなく―・ぎてたしなむ人」。日葡辞書「スギニシコロ」。「定刻を―・ぎる」「5時間が―・ぎる」「20歳を―・ぎた大人の自覚」

③暮らす。生活する。生計を立てる。宇治拾遺物語「薪をとりて世を―・ぐるほどに」。御伽草子、物くさ太郎「商あきないをして―・ぎよとあればもとで候はずと申す」。日葡辞書「ミヲスグル、また、イノチヲスグル」

➋物事の盛りの時期を越して終りへ近づいて行く。

①盛りを越して衰える。万葉集17「ほととぎす夜声なつかし網ささば花は―・ぐとも離かれずか鳴かむ」

②終わる。済む。なくなる。消える。滅びる。万葉集2「我が大君の万代と思ほしめして作らしし香具山の宮万代に―・ぎむと思へや」「春鳥のさまよひぬれば嘆きもいまだ―・ぎぬに思ひもいまだ尽きねば」。源氏物語夕顔「ただかばかりのすさびにても―・ぎぬべき事を」

③死ぬ。万葉集1「ま草刈る荒野にはあれど黄葉の―・ぎにし君が形見とそ来し」

④花が散る。「花が―・ぎて葉が出る」

➌物事がある数量・程度の水準をこえる。

①適当な度を越す。崇神紀「民おおみたから死亡まかれる者有りて且大半矣なかばにすぎなむとす」。日葡辞書「ブンニスギタキルモノヂャ」。「わがままが―・ぎる」「言い―・ぎる」「声が大き―・ぎる」

②まさる。すぐれる。雄略紀「忠まめなること白日てるひに踰こえ、節またきこころ青松とこまつに―・ぎたり」。「子に―・ぎたる宝はなし」「彼には―・ぎた女房だ」

③(「…に―・ぎない」の形で)…を越えず、何の価値もないことである。「一介の社員に―・ぎない」「言い訳に―・ぎない」

⇒過ぎたるは猶及ばざるが如し

スキル‐アップ【skill up】

技能を向上させること。腕前を上げること。

⇒スキル【skill】

スキルス‐がん【スキルス癌】

(scirrhus)間質の線維結合組織の増生が強く、癌細胞が浸潤性に増殖する癌。胃癌・乳癌に見られる。硬性癌。

すき‐ろう【透廊】‥ラウ

(→)透渡殿すきわたどのに同じ。

すぎ‐わい【生業】‥ハヒ

世を渡るための職業。なりわい。生計。日葡辞書「スギワイヲスル」。狂言、石神「わごりよのやうに―の事を何とも思はひで」

すき‐わざ【好き業・好事】

好色のおこない。すきごと。源氏物語葵「かく―するは」

すき‐わたどの【透渡殿】

主として平安時代の貴族住宅に用いられた左右に壁のない廊下。寝殿と対屋たいのやとを結ぶ。すいわたどの。透廊すきろう・すいろう。今昔物語集25「寝殿の南面に春宮行かせ給ひけるに、西の―に殿上人二三人ばかり候ひけり」→寝殿造(図)

すぎわら【杉原】‥ハラ

⇒すぎはら

⇒すぎやま【杉山】

すぎやま‐りゅう【杉山流】‥リウ

鍼術しんじゅつの一派。1682年(天和2)杉山和一が将軍綱吉の命で鍼治療講習所を設け門下を教育したのに始まり、その流れを汲み管鍼を用いるのが特徴。

⇒すぎやま【杉山】

すぎやま‐わいち【杉山和一】

江戸前期の鍼医しんい。杉山流の祖。伊勢の人。管鍼の術を発明、徳川綱吉の病を治す。初代関東総検校。(1610〜1694)

⇒すぎやま【杉山】

すぎ‐やりど【杉遣戸】

杉材で造った遣戸。

すきやれ‐がみ【漉き破れ紙】

すきそこなって破れた箇所のある紙。

スキャン【scan】

画像を走査すること。「CT―」

スキャンダラス【scandalous】

醜聞としてとりあげられるようなさま。「―な事件」

スキャンダル【scandal】

名誉を傷つけるような不道徳な事件。不名誉な噂うわさ。不祥事。醜聞。

スキャンティー

(「わずかな」の意のscantyを日本で当てた語)女性用のきわめて小さなショーツ。

スキャンロン‐プラン【Scanlon plan】

労働者の努力で生産性が向上し人件費が節約された場合、節約分の一部を生産奨励金として労働者に配分する方法。アメリカの労働運動の指導者スキャンロン(Joseph S.1900〜1956)が提唱。

スキュー‐ギア【skew-gears】

(→)食い違い軸歯車。

スキューバ【scuba】

(self-contained underwater breathing apparatusの略)潜水用具の一つ。圧縮空気を詰めた円筒型軽合金製ボンベと水深に応じて供給空気量を調節する弁の付いた送気管などから成る。1943年クストーが共同開発。

⇒スキューバ‐ダイビング【scuba diving】

スキューバ‐ダイビング【scuba diving】

スキューバを用いた潜水。

⇒スキューバ【scuba】

すぎ‐ゆ・く【過ぎ行く】

〔自五〕

①通ってゆく。越えてゆく。

②時が移りゆく。「―・く夏」

③死ぬ。西鶴織留1「―・かれしつれあひのこと思ひ出して」

スキュラ【Skylla】

ギリシア神話で、洞穴にすむ海の怪物(女)。三重の歯、六つの頭、12の足を持ち、船が近づくと一時に6人の船乗りを捕らえて食う。シラ。→カリュブディス

す‐きょう【足恭】

⇒すうきょう

す‐ぎょう【修行】‥ギヤウ

(スはシュの直音化)

⇒しゅぎょう。狭衣物語3「遠き―など、え仕うまつるまじければ」

⇒すぎょう‐ざ【修行者】

ず‐きょう【図経】ヅキヤウ

身体各部や血管のことを記した外科医の解剖学の書物。〈日葡辞書〉

ず‐きょう【誦経】‥キヤウ

(ジュキョウとも。ズはジュの直音化)

①経文を声をあげてよむこと。経文を諳そらんじて読むこと。読誦どくじゅ。源氏物語夕顔「かかるとみのことには―などをこそはすなれ」

②誦経物の略。大和物語「わが装束、上下・帯・太刀までみな―にしけり」

⇒ずきょう‐もの【誦経物】

すぎょう‐ざ【修行者】‥ギヤウ‥

⇒しゅぎょうじゃ。源氏物語玉鬘「尊き―語らひて」

⇒す‐ぎょう【修行】

すぎ‐ようじ【杉楊枝】‥ヤウ‥

杉の木で作った楊枝。

ずきょう‐もの【誦経物】‥キヤウ‥

誦経の礼として贈る施し物。

⇒ず‐きょう【誦経】

すぎょうろく【宗鏡録】‥ギヤウ‥

仏書。中国五代の禅僧、延寿(904〜975)の著。100巻。宗鑑録・心鏡録ともいう。961年成る。多くの経・論を引用して教・禅の根本である一心を解明したもの。

スキル【skill】

熟練した技術。手練しゅれん。

⇒スキル‐アップ【skill up】

す・ぎる【過ぎる】

〔自上一〕[文]す・ぐ(上二)

➊事物・事柄が深いかかわりを持たないうちにいつのまにかある過程をへて去ってしまう。

①ある所を越してさらに先へ行く。よぎる。また、ある距離を越える。越えて行く。古事記中「新治にいばり筑波を―・ぎて幾夜か寝つる」。万葉集20「ほととぎすまづ鳴く朝け如何にせば我が門―・ぎじ語りつぐまで」。日葡辞書「ミチヲユキスグル」。「駅を―・ぎる」「その駅は―・ぎた」「40キロを―・ぎる」

②基準の時刻をこえる。ある時刻が過去となる。また、ある量の時間が終わる。時が去る。万葉集15「時も―・ぎ月も経ぬれば」。徒然草「そしり笑はるるにも恥ぢず、つれなく―・ぎてたしなむ人」。日葡辞書「スギニシコロ」。「定刻を―・ぎる」「5時間が―・ぎる」「20歳を―・ぎた大人の自覚」

③暮らす。生活する。生計を立てる。宇治拾遺物語「薪をとりて世を―・ぐるほどに」。御伽草子、物くさ太郎「商あきないをして―・ぎよとあればもとで候はずと申す」。日葡辞書「ミヲスグル、また、イノチヲスグル」

➋物事の盛りの時期を越して終りへ近づいて行く。

①盛りを越して衰える。万葉集17「ほととぎす夜声なつかし網ささば花は―・ぐとも離かれずか鳴かむ」

②終わる。済む。なくなる。消える。滅びる。万葉集2「我が大君の万代と思ほしめして作らしし香具山の宮万代に―・ぎむと思へや」「春鳥のさまよひぬれば嘆きもいまだ―・ぎぬに思ひもいまだ尽きねば」。源氏物語夕顔「ただかばかりのすさびにても―・ぎぬべき事を」

③死ぬ。万葉集1「ま草刈る荒野にはあれど黄葉の―・ぎにし君が形見とそ来し」

④花が散る。「花が―・ぎて葉が出る」

➌物事がある数量・程度の水準をこえる。

①適当な度を越す。崇神紀「民おおみたから死亡まかれる者有りて且大半矣なかばにすぎなむとす」。日葡辞書「ブンニスギタキルモノヂャ」。「わがままが―・ぎる」「言い―・ぎる」「声が大き―・ぎる」

②まさる。すぐれる。雄略紀「忠まめなること白日てるひに踰こえ、節またきこころ青松とこまつに―・ぎたり」。「子に―・ぎたる宝はなし」「彼には―・ぎた女房だ」

③(「…に―・ぎない」の形で)…を越えず、何の価値もないことである。「一介の社員に―・ぎない」「言い訳に―・ぎない」

⇒過ぎたるは猶及ばざるが如し

スキル‐アップ【skill up】

技能を向上させること。腕前を上げること。

⇒スキル【skill】

スキルス‐がん【スキルス癌】

(scirrhus)間質の線維結合組織の増生が強く、癌細胞が浸潤性に増殖する癌。胃癌・乳癌に見られる。硬性癌。

すき‐ろう【透廊】‥ラウ

(→)透渡殿すきわたどのに同じ。

すぎ‐わい【生業】‥ハヒ

世を渡るための職業。なりわい。生計。日葡辞書「スギワイヲスル」。狂言、石神「わごりよのやうに―の事を何とも思はひで」

すき‐わざ【好き業・好事】

好色のおこない。すきごと。源氏物語葵「かく―するは」

すき‐わたどの【透渡殿】

主として平安時代の貴族住宅に用いられた左右に壁のない廊下。寝殿と対屋たいのやとを結ぶ。すいわたどの。透廊すきろう・すいろう。今昔物語集25「寝殿の南面に春宮行かせ給ひけるに、西の―に殿上人二三人ばかり候ひけり」→寝殿造(図)

すぎわら【杉原】‥ハラ

⇒すぎはら

広辞苑 ページ 10507 での【○隙間風が吹く】単語。