複数辞典一括検索+![]()

![]()

○角水を突くすみずをつく🔗⭐🔉

○角水を突くすみずをつく

水盛してわずかな高低をも調べるように、ちょっとのことをも吟味する。落穂集「書初はわらべもすみづつくゑ哉」(重尚)

⇒すみず【角水】

すみ‐せん【須弥山】

〔仏〕

⇒しゅみせん

す‐みそ【酢味噌】

酢・砂糖などを加えて味付けした味噌。「―あえ」

スミソニアン‐きょうかい【スミソニアン協会】‥ケフクワイ

(Smithsonian Institution)1846年、イギリス人化学者スミソン(James Smithson1765〜1829)の遺志で人類の知識増進を目的に設立されたアメリカの学術機関。多数の博物館などの施設をもつ。本部はワシントン特別区。

スミソニアン‐たいせい【スミソニアン体制】

(Smithsonian system)1971年12月、ワシントンのスミソニアン博物館で開催された10カ国財務相会議での合意に基づく国際通貨体制。ニクソン‐ショックを受けて、ドルの切下げなどを行い、固定相場制を維持しようとしたが、73年主要国が変動相場制に移行し、崩壊。

すみ‐ぞめ【墨染】

①墨汁で染めたような黒い色。古今和歌集雑体「―の夕べになれば」

②黒色の僧衣。源氏物語柏木「いであな心憂、―こそ猶いとうたて」

③鼠色の喪服。にびいろ。ふじごろも。古今和歌集哀傷「―の君が袂は雲なれや」

④夕暮。

⇒すみぞめ‐ごろも【墨染衣】

⇒すみぞめ‐ざくら【墨染桜】

⇒すみぞめ‐の【墨染の】

⇒すみぞめ‐の‐ころも【墨染の衣】

すみぞめ‐ごろも【墨染衣】

黒色の僧衣。また、鼠色に染めた喪服。墨染の衣。新撰六帖5「―袖ぞはつるる」

⇒すみ‐ぞめ【墨染】

すみぞめ‐ざくら【墨染桜】

①里桜の一品種。花は小さく単弁で細く白色。茎・葉ともに青く、薄墨のようである。

②伏見墨染の伝説上の桜。平安前期、上野岑雄かむつけのみねおが、藤原基経の死を悲しんで、「深草の野べの桜し心あらば今年ばかりは墨染に咲け」(古今哀傷)と詠んだので墨染に咲くようになったという。能・浄瑠璃にも脚色。大句数上「筆を黙する―」

⇒すみ‐ぞめ【墨染】

すみぞめ‐の【墨染の】

〔枕〕

「くらし(暗し)」「ゆふべ」「たそがれ」にかかる。

⇒すみ‐ぞめ【墨染】

すみぞめ‐の‐ころも【墨染の衣】

(→)「すみぞめごろも」に同じ。

⇒すみ‐ぞめ【墨染】

すみだ【墨田】

東京都23区の一つ。旧本所・向島の両区を統合。隅田川と荒川(荒川放水路)とに挟まれた地域。

すみ‐たいぎ【炭太祇】

⇒たんたいぎ

すみだ‐がわ【隅田川】‥ガハ

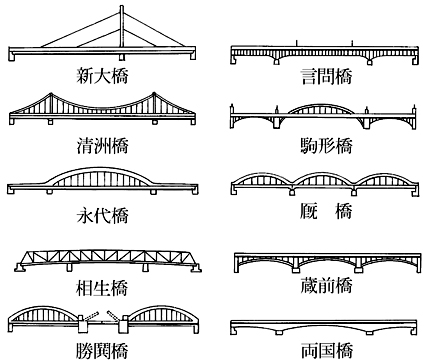

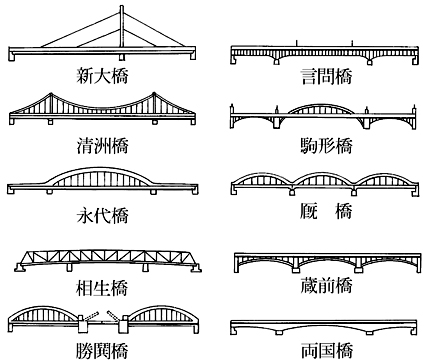

①(古く墨田川・角田河とも書いた)東京都市街地東部を流れて東京湾に注ぐ川。もと荒川の下流。広義には岩淵水門から、通常は墨田区鐘ヶ淵から河口までをいい、流域には著名な橋が多く架かる。隅田公園がある東岸の堤を隅田堤(墨堤)といい、古来桜の名所。大川。→荒川。

隅田川に架かる主な橋

隅田川と桜(橋は桜橋)

提供:東京都

隅田川と桜(橋は桜橋)

提供:東京都

隅田川花火大会

提供:東京都

隅田川花火大会

提供:東京都

隅田川(吾妻橋上流から望む)

提供:東京都

隅田川(吾妻橋上流から望む)

提供:東京都

②㋐能。観世元雅作の狂女物。人買いに誘拐された愛児梅若丸を狂い尋ねて都から下った女が、隅田川でわが子の死を知り、その後世を弔い悲しむ。

㋑㋐に取材した浄瑠璃・歌舞伎。近松門左衛門作「双生ふたご隅田川」など。

㋒㋐に取材した長唄・常磐津・河東・一中・清元の曲名。

⇒すみだがわ‐やき【隅田川焼】

すみだがわ‐やき【隅田川焼】‥ガハ‥

江戸の隅田川東岸、向島の百花園で作られた陶器。文化(1804〜1818)の頃、百花園を開いた佐原菊塢さわらきくうの創始。都鳥を模した香合、皿・茶碗などを焼いた。

⇒すみだ‐がわ【隅田川】

すみ‐だな【角棚・隅棚】

①部屋の一隅にすえつけた棚。

②茶室の隅につった棚。釣棚。

すみ‐だわら【炭俵】‥ダハラ

炭を入れる俵。藁・葦・萱などでつくる。また、それに炭を詰めたもの。〈[季]冬〉

すみだわら【炭俵】‥ダハラ

俳諧集。2巻2冊。野坡やば・利牛・孤屋編。1694年(元禄7)刊。芭蕉の晩年に到達した「軽み」の境地が最もよく現れていて、のちの俳壇に大きな影響を与える。俳諧七部集の一つ。

→文献資料[炭俵]

スミチオン【Sumithion】

有機燐系殺虫剤フェニトロチオン剤の商品名。急性経口毒性(マウス)LD50は500〜800。ニカメイチュウ・ウンカ・アブラムシ・カイガラムシなどに用いる。MEP(メップ)剤。

すみ‐ちがい【隅違い】‥チガヒ

方形の地域の隅から隅へわたした線。対角線。すみちがえ。すじかい。

すみ‐ちがえ【隅違え】‥チガヘ

(→)「すみちがい」に同じ。

すみ‐ちょう【角町】‥チヤウ

新吉原の町名。

すみ‐ちょう【済帳】‥チヤウ

①支払帳のこと。日本永代蔵5「一銭も残らず―付けて」

②帳面に棒を引くこと。帳消し。浮世草子、御前義経記「たがひに申し合はせて―」

すみ‐づか【墨柄】

墨を磨する時などに、手を汚さないよう墨を挟んで持つための道具。竹などで作る。すみばさみ。墨の柄。墨継すみつぎ。秘閣。

すみ‐つき【墨付】

①墨のつきぐあい。筆のあと。筆跡。源氏物語若紫「紫の紙に書き給へる―のいとことなるを取りて」

②近世、幕府または諸侯からその臣下に与えた文書。また、それに記した書判。判物。おすみつき。

③写本で、文字などが書いてあって白紙でない紙(の数)。「―41丁」

④機嫌。洒落本、初葉南志「お出なされましたとは言へど知らぬ顔故、少し―が悪ひを」

すみ‐つぎ【墨継ぎ】

①(→)墨柄すみづかに同じ。

②筆に含ませた墨汁が乏しくなった時、さらに墨汁を含ませて書くこと。立体的な効果を与えるため、墨継ぎをした箇所が隣の行で並ばないようにするとか、和歌を書くには初句、三句、五句で墨継ぎをするとされている。

すみ‐つ・く【住み着く】

〔自五〕

①住居がきまって落ち着く。定住する。長く住む。源氏物語玉鬘「所につけたるよすがども出できて、―・きにけり」。「この地に―・く」

②いよいよ夫婦となって落ち着く。源氏物語若菜上「おほきおとどのわたりに今は―・かれたりとな」

すみ‐つけ【墨付け】

①墨をつけること。墨糸または墨刺を用いて木材面などに線や印をつけること。

②互いに相手の顔に墨をつけあう遊戯。

⇒すみつけ‐しょうがつ【墨付け正月】

すみつけ‐しょうがつ【墨付け正月】‥シヤウグワツ

山陰地方で、小正月の日に、煤墨すすずみを女が男に塗ってまわる行事。染め事。

⇒すみ‐つけ【墨付け】

すみっ‐こ【隅っこ】

(コは接尾語)すみ。

すみ‐つぼ【炭壺】

(→)火消壺に同じ。

すみ‐つぼ【墨壺】

①大工や石工などが直線を引くのに用いる道具。一方に墨肉を入れ、他方に糸(墨糸)を巻きつけた車をつけ、糸は墨池の中を通し、端に仮子かりこという小錐こきりをつける。墨糸を加工材にまっすぐに張って垂直に軽く弾くと、黒線が材面に印される。

墨壺

②㋐能。観世元雅作の狂女物。人買いに誘拐された愛児梅若丸を狂い尋ねて都から下った女が、隅田川でわが子の死を知り、その後世を弔い悲しむ。

㋑㋐に取材した浄瑠璃・歌舞伎。近松門左衛門作「双生ふたご隅田川」など。

㋒㋐に取材した長唄・常磐津・河東・一中・清元の曲名。

⇒すみだがわ‐やき【隅田川焼】

すみだがわ‐やき【隅田川焼】‥ガハ‥

江戸の隅田川東岸、向島の百花園で作られた陶器。文化(1804〜1818)の頃、百花園を開いた佐原菊塢さわらきくうの創始。都鳥を模した香合、皿・茶碗などを焼いた。

⇒すみだ‐がわ【隅田川】

すみ‐だな【角棚・隅棚】

①部屋の一隅にすえつけた棚。

②茶室の隅につった棚。釣棚。

すみ‐だわら【炭俵】‥ダハラ

炭を入れる俵。藁・葦・萱などでつくる。また、それに炭を詰めたもの。〈[季]冬〉

すみだわら【炭俵】‥ダハラ

俳諧集。2巻2冊。野坡やば・利牛・孤屋編。1694年(元禄7)刊。芭蕉の晩年に到達した「軽み」の境地が最もよく現れていて、のちの俳壇に大きな影響を与える。俳諧七部集の一つ。

→文献資料[炭俵]

スミチオン【Sumithion】

有機燐系殺虫剤フェニトロチオン剤の商品名。急性経口毒性(マウス)LD50は500〜800。ニカメイチュウ・ウンカ・アブラムシ・カイガラムシなどに用いる。MEP(メップ)剤。

すみ‐ちがい【隅違い】‥チガヒ

方形の地域の隅から隅へわたした線。対角線。すみちがえ。すじかい。

すみ‐ちがえ【隅違え】‥チガヘ

(→)「すみちがい」に同じ。

すみ‐ちょう【角町】‥チヤウ

新吉原の町名。

すみ‐ちょう【済帳】‥チヤウ

①支払帳のこと。日本永代蔵5「一銭も残らず―付けて」

②帳面に棒を引くこと。帳消し。浮世草子、御前義経記「たがひに申し合はせて―」

すみ‐づか【墨柄】

墨を磨する時などに、手を汚さないよう墨を挟んで持つための道具。竹などで作る。すみばさみ。墨の柄。墨継すみつぎ。秘閣。

すみ‐つき【墨付】

①墨のつきぐあい。筆のあと。筆跡。源氏物語若紫「紫の紙に書き給へる―のいとことなるを取りて」

②近世、幕府または諸侯からその臣下に与えた文書。また、それに記した書判。判物。おすみつき。

③写本で、文字などが書いてあって白紙でない紙(の数)。「―41丁」

④機嫌。洒落本、初葉南志「お出なされましたとは言へど知らぬ顔故、少し―が悪ひを」

すみ‐つぎ【墨継ぎ】

①(→)墨柄すみづかに同じ。

②筆に含ませた墨汁が乏しくなった時、さらに墨汁を含ませて書くこと。立体的な効果を与えるため、墨継ぎをした箇所が隣の行で並ばないようにするとか、和歌を書くには初句、三句、五句で墨継ぎをするとされている。

すみ‐つ・く【住み着く】

〔自五〕

①住居がきまって落ち着く。定住する。長く住む。源氏物語玉鬘「所につけたるよすがども出できて、―・きにけり」。「この地に―・く」

②いよいよ夫婦となって落ち着く。源氏物語若菜上「おほきおとどのわたりに今は―・かれたりとな」

すみ‐つけ【墨付け】

①墨をつけること。墨糸または墨刺を用いて木材面などに線や印をつけること。

②互いに相手の顔に墨をつけあう遊戯。

⇒すみつけ‐しょうがつ【墨付け正月】

すみつけ‐しょうがつ【墨付け正月】‥シヤウグワツ

山陰地方で、小正月の日に、煤墨すすずみを女が男に塗ってまわる行事。染め事。

⇒すみ‐つけ【墨付け】

すみっ‐こ【隅っこ】

(コは接尾語)すみ。

すみ‐つぼ【炭壺】

(→)火消壺に同じ。

すみ‐つぼ【墨壺】

①大工や石工などが直線を引くのに用いる道具。一方に墨肉を入れ、他方に糸(墨糸)を巻きつけた車をつけ、糸は墨池の中を通し、端に仮子かりこという小錐こきりをつける。墨糸を加工材にまっすぐに張って垂直に軽く弾くと、黒線が材面に印される。

墨壺

墨壺

提供:竹中大工道具館

墨壺

提供:竹中大工道具館

②墨汁を入れた壺。墨斗すみつも。墨入れ。〈倭名類聚鈔15〉

すみ‐つも【墨斗】

(→)墨壺すみつぼ2の古称。〈新撰字鏡12〉

すみ‐てまえ【炭手前】‥マヘ

茶道で、炉・風炉に炭をつぐ作法。

すみ‐と【隅斗・角斗】

〔建〕(隅にあるからいう)(→)鬼斗おにとに同じ。

すみ‐とぎ【炭磨ぎ】

金属の彫刻などの荒彫あらぼりの上を朴炭ほおずみで磨いて仕上げること。

すみ‐どころ【住み所】

住むところ。すみか。じゅうしょ。伊勢物語「あづまの方に行きて―もとむとて」

すみとも【住友】

姓氏の一つ。

⇒すみとも‐きちざえもん【住友吉左衛門】

⇒すみとも‐ざいばつ【住友財閥】

すみとも‐きちざえもん【住友吉左衛門】‥ヱ‥

住友家当主の代々の通称名。3代友信(1647〜1706)にはじまる。

⇒すみとも【住友】

すみとも‐ざいばつ【住友財閥】

日本の財閥の一つ。初め銅商を営み1691年(元禄4)4代友芳(1670〜1719)が別子銅山を開き、維新後は関連諸産業に進出、住友銀行を中心に大コンツェルンを形成。第二次大戦後、GHQの指令により解体。

⇒すみとも【住友】

②墨汁を入れた壺。墨斗すみつも。墨入れ。〈倭名類聚鈔15〉

すみ‐つも【墨斗】

(→)墨壺すみつぼ2の古称。〈新撰字鏡12〉

すみ‐てまえ【炭手前】‥マヘ

茶道で、炉・風炉に炭をつぐ作法。

すみ‐と【隅斗・角斗】

〔建〕(隅にあるからいう)(→)鬼斗おにとに同じ。

すみ‐とぎ【炭磨ぎ】

金属の彫刻などの荒彫あらぼりの上を朴炭ほおずみで磨いて仕上げること。

すみ‐どころ【住み所】

住むところ。すみか。じゅうしょ。伊勢物語「あづまの方に行きて―もとむとて」

すみとも【住友】

姓氏の一つ。

⇒すみとも‐きちざえもん【住友吉左衛門】

⇒すみとも‐ざいばつ【住友財閥】

すみとも‐きちざえもん【住友吉左衛門】‥ヱ‥

住友家当主の代々の通称名。3代友信(1647〜1706)にはじまる。

⇒すみとも【住友】

すみとも‐ざいばつ【住友財閥】

日本の財閥の一つ。初め銅商を営み1691年(元禄4)4代友芳(1670〜1719)が別子銅山を開き、維新後は関連諸産業に進出、住友銀行を中心に大コンツェルンを形成。第二次大戦後、GHQの指令により解体。

⇒すみとも【住友】

隅田川と桜(橋は桜橋)

提供:東京都

隅田川と桜(橋は桜橋)

提供:東京都

隅田川花火大会

提供:東京都

隅田川花火大会

提供:東京都

隅田川(吾妻橋上流から望む)

提供:東京都

隅田川(吾妻橋上流から望む)

提供:東京都

②㋐能。観世元雅作の狂女物。人買いに誘拐された愛児梅若丸を狂い尋ねて都から下った女が、隅田川でわが子の死を知り、その後世を弔い悲しむ。

㋑㋐に取材した浄瑠璃・歌舞伎。近松門左衛門作「双生ふたご隅田川」など。

㋒㋐に取材した長唄・常磐津・河東・一中・清元の曲名。

⇒すみだがわ‐やき【隅田川焼】

すみだがわ‐やき【隅田川焼】‥ガハ‥

江戸の隅田川東岸、向島の百花園で作られた陶器。文化(1804〜1818)の頃、百花園を開いた佐原菊塢さわらきくうの創始。都鳥を模した香合、皿・茶碗などを焼いた。

⇒すみだ‐がわ【隅田川】

すみ‐だな【角棚・隅棚】

①部屋の一隅にすえつけた棚。

②茶室の隅につった棚。釣棚。

すみ‐だわら【炭俵】‥ダハラ

炭を入れる俵。藁・葦・萱などでつくる。また、それに炭を詰めたもの。〈[季]冬〉

すみだわら【炭俵】‥ダハラ

俳諧集。2巻2冊。野坡やば・利牛・孤屋編。1694年(元禄7)刊。芭蕉の晩年に到達した「軽み」の境地が最もよく現れていて、のちの俳壇に大きな影響を与える。俳諧七部集の一つ。

→文献資料[炭俵]

スミチオン【Sumithion】

有機燐系殺虫剤フェニトロチオン剤の商品名。急性経口毒性(マウス)LD50は500〜800。ニカメイチュウ・ウンカ・アブラムシ・カイガラムシなどに用いる。MEP(メップ)剤。

すみ‐ちがい【隅違い】‥チガヒ

方形の地域の隅から隅へわたした線。対角線。すみちがえ。すじかい。

すみ‐ちがえ【隅違え】‥チガヘ

(→)「すみちがい」に同じ。

すみ‐ちょう【角町】‥チヤウ

新吉原の町名。

すみ‐ちょう【済帳】‥チヤウ

①支払帳のこと。日本永代蔵5「一銭も残らず―付けて」

②帳面に棒を引くこと。帳消し。浮世草子、御前義経記「たがひに申し合はせて―」

すみ‐づか【墨柄】

墨を磨する時などに、手を汚さないよう墨を挟んで持つための道具。竹などで作る。すみばさみ。墨の柄。墨継すみつぎ。秘閣。

すみ‐つき【墨付】

①墨のつきぐあい。筆のあと。筆跡。源氏物語若紫「紫の紙に書き給へる―のいとことなるを取りて」

②近世、幕府または諸侯からその臣下に与えた文書。また、それに記した書判。判物。おすみつき。

③写本で、文字などが書いてあって白紙でない紙(の数)。「―41丁」

④機嫌。洒落本、初葉南志「お出なされましたとは言へど知らぬ顔故、少し―が悪ひを」

すみ‐つぎ【墨継ぎ】

①(→)墨柄すみづかに同じ。

②筆に含ませた墨汁が乏しくなった時、さらに墨汁を含ませて書くこと。立体的な効果を与えるため、墨継ぎをした箇所が隣の行で並ばないようにするとか、和歌を書くには初句、三句、五句で墨継ぎをするとされている。

すみ‐つ・く【住み着く】

〔自五〕

①住居がきまって落ち着く。定住する。長く住む。源氏物語玉鬘「所につけたるよすがども出できて、―・きにけり」。「この地に―・く」

②いよいよ夫婦となって落ち着く。源氏物語若菜上「おほきおとどのわたりに今は―・かれたりとな」

すみ‐つけ【墨付け】

①墨をつけること。墨糸または墨刺を用いて木材面などに線や印をつけること。

②互いに相手の顔に墨をつけあう遊戯。

⇒すみつけ‐しょうがつ【墨付け正月】

すみつけ‐しょうがつ【墨付け正月】‥シヤウグワツ

山陰地方で、小正月の日に、煤墨すすずみを女が男に塗ってまわる行事。染め事。

⇒すみ‐つけ【墨付け】

すみっ‐こ【隅っこ】

(コは接尾語)すみ。

すみ‐つぼ【炭壺】

(→)火消壺に同じ。

すみ‐つぼ【墨壺】

①大工や石工などが直線を引くのに用いる道具。一方に墨肉を入れ、他方に糸(墨糸)を巻きつけた車をつけ、糸は墨池の中を通し、端に仮子かりこという小錐こきりをつける。墨糸を加工材にまっすぐに張って垂直に軽く弾くと、黒線が材面に印される。

墨壺

②㋐能。観世元雅作の狂女物。人買いに誘拐された愛児梅若丸を狂い尋ねて都から下った女が、隅田川でわが子の死を知り、その後世を弔い悲しむ。

㋑㋐に取材した浄瑠璃・歌舞伎。近松門左衛門作「双生ふたご隅田川」など。

㋒㋐に取材した長唄・常磐津・河東・一中・清元の曲名。

⇒すみだがわ‐やき【隅田川焼】

すみだがわ‐やき【隅田川焼】‥ガハ‥

江戸の隅田川東岸、向島の百花園で作られた陶器。文化(1804〜1818)の頃、百花園を開いた佐原菊塢さわらきくうの創始。都鳥を模した香合、皿・茶碗などを焼いた。

⇒すみだ‐がわ【隅田川】

すみ‐だな【角棚・隅棚】

①部屋の一隅にすえつけた棚。

②茶室の隅につった棚。釣棚。

すみ‐だわら【炭俵】‥ダハラ

炭を入れる俵。藁・葦・萱などでつくる。また、それに炭を詰めたもの。〈[季]冬〉

すみだわら【炭俵】‥ダハラ

俳諧集。2巻2冊。野坡やば・利牛・孤屋編。1694年(元禄7)刊。芭蕉の晩年に到達した「軽み」の境地が最もよく現れていて、のちの俳壇に大きな影響を与える。俳諧七部集の一つ。

→文献資料[炭俵]

スミチオン【Sumithion】

有機燐系殺虫剤フェニトロチオン剤の商品名。急性経口毒性(マウス)LD50は500〜800。ニカメイチュウ・ウンカ・アブラムシ・カイガラムシなどに用いる。MEP(メップ)剤。

すみ‐ちがい【隅違い】‥チガヒ

方形の地域の隅から隅へわたした線。対角線。すみちがえ。すじかい。

すみ‐ちがえ【隅違え】‥チガヘ

(→)「すみちがい」に同じ。

すみ‐ちょう【角町】‥チヤウ

新吉原の町名。

すみ‐ちょう【済帳】‥チヤウ

①支払帳のこと。日本永代蔵5「一銭も残らず―付けて」

②帳面に棒を引くこと。帳消し。浮世草子、御前義経記「たがひに申し合はせて―」

すみ‐づか【墨柄】

墨を磨する時などに、手を汚さないよう墨を挟んで持つための道具。竹などで作る。すみばさみ。墨の柄。墨継すみつぎ。秘閣。

すみ‐つき【墨付】

①墨のつきぐあい。筆のあと。筆跡。源氏物語若紫「紫の紙に書き給へる―のいとことなるを取りて」

②近世、幕府または諸侯からその臣下に与えた文書。また、それに記した書判。判物。おすみつき。

③写本で、文字などが書いてあって白紙でない紙(の数)。「―41丁」

④機嫌。洒落本、初葉南志「お出なされましたとは言へど知らぬ顔故、少し―が悪ひを」

すみ‐つぎ【墨継ぎ】

①(→)墨柄すみづかに同じ。

②筆に含ませた墨汁が乏しくなった時、さらに墨汁を含ませて書くこと。立体的な効果を与えるため、墨継ぎをした箇所が隣の行で並ばないようにするとか、和歌を書くには初句、三句、五句で墨継ぎをするとされている。

すみ‐つ・く【住み着く】

〔自五〕

①住居がきまって落ち着く。定住する。長く住む。源氏物語玉鬘「所につけたるよすがども出できて、―・きにけり」。「この地に―・く」

②いよいよ夫婦となって落ち着く。源氏物語若菜上「おほきおとどのわたりに今は―・かれたりとな」

すみ‐つけ【墨付け】

①墨をつけること。墨糸または墨刺を用いて木材面などに線や印をつけること。

②互いに相手の顔に墨をつけあう遊戯。

⇒すみつけ‐しょうがつ【墨付け正月】

すみつけ‐しょうがつ【墨付け正月】‥シヤウグワツ

山陰地方で、小正月の日に、煤墨すすずみを女が男に塗ってまわる行事。染め事。

⇒すみ‐つけ【墨付け】

すみっ‐こ【隅っこ】

(コは接尾語)すみ。

すみ‐つぼ【炭壺】

(→)火消壺に同じ。

すみ‐つぼ【墨壺】

①大工や石工などが直線を引くのに用いる道具。一方に墨肉を入れ、他方に糸(墨糸)を巻きつけた車をつけ、糸は墨池の中を通し、端に仮子かりこという小錐こきりをつける。墨糸を加工材にまっすぐに張って垂直に軽く弾くと、黒線が材面に印される。

墨壺

墨壺

提供:竹中大工道具館

墨壺

提供:竹中大工道具館

②墨汁を入れた壺。墨斗すみつも。墨入れ。〈倭名類聚鈔15〉

すみ‐つも【墨斗】

(→)墨壺すみつぼ2の古称。〈新撰字鏡12〉

すみ‐てまえ【炭手前】‥マヘ

茶道で、炉・風炉に炭をつぐ作法。

すみ‐と【隅斗・角斗】

〔建〕(隅にあるからいう)(→)鬼斗おにとに同じ。

すみ‐とぎ【炭磨ぎ】

金属の彫刻などの荒彫あらぼりの上を朴炭ほおずみで磨いて仕上げること。

すみ‐どころ【住み所】

住むところ。すみか。じゅうしょ。伊勢物語「あづまの方に行きて―もとむとて」

すみとも【住友】

姓氏の一つ。

⇒すみとも‐きちざえもん【住友吉左衛門】

⇒すみとも‐ざいばつ【住友財閥】

すみとも‐きちざえもん【住友吉左衛門】‥ヱ‥

住友家当主の代々の通称名。3代友信(1647〜1706)にはじまる。

⇒すみとも【住友】

すみとも‐ざいばつ【住友財閥】

日本の財閥の一つ。初め銅商を営み1691年(元禄4)4代友芳(1670〜1719)が別子銅山を開き、維新後は関連諸産業に進出、住友銀行を中心に大コンツェルンを形成。第二次大戦後、GHQの指令により解体。

⇒すみとも【住友】

②墨汁を入れた壺。墨斗すみつも。墨入れ。〈倭名類聚鈔15〉

すみ‐つも【墨斗】

(→)墨壺すみつぼ2の古称。〈新撰字鏡12〉

すみ‐てまえ【炭手前】‥マヘ

茶道で、炉・風炉に炭をつぐ作法。

すみ‐と【隅斗・角斗】

〔建〕(隅にあるからいう)(→)鬼斗おにとに同じ。

すみ‐とぎ【炭磨ぎ】

金属の彫刻などの荒彫あらぼりの上を朴炭ほおずみで磨いて仕上げること。

すみ‐どころ【住み所】

住むところ。すみか。じゅうしょ。伊勢物語「あづまの方に行きて―もとむとて」

すみとも【住友】

姓氏の一つ。

⇒すみとも‐きちざえもん【住友吉左衛門】

⇒すみとも‐ざいばつ【住友財閥】

すみとも‐きちざえもん【住友吉左衛門】‥ヱ‥

住友家当主の代々の通称名。3代友信(1647〜1706)にはじまる。

⇒すみとも【住友】

すみとも‐ざいばつ【住友財閥】

日本の財閥の一つ。初め銅商を営み1691年(元禄4)4代友芳(1670〜1719)が別子銅山を開き、維新後は関連諸産業に進出、住友銀行を中心に大コンツェルンを形成。第二次大戦後、GHQの指令により解体。

⇒すみとも【住友】

広辞苑 ページ 10711 での【○角水を突く】単語。