複数辞典一括検索+![]()

![]()

○天は見通してんはみとおし🔗⭐🔉

○天は見通してんはみとおし

天道には誤りなく、善悪にはおのおのその報いがある。神は見通し。

⇒てん【天】

テンパ・る

〔自五〕

(「聴牌テンパイ」を動詞化した俗語)

①マージャンで、聴牌の状態になる。

②自分の側の用意が整い、余裕をもって対応できるようになる。

③転じて、仕事が手一杯で処理できる量の限界に達する。また、怒りなどの感情が激して、抑えきれない状態になる。

てん‐ばん【天板】

箪笥たんすなどの最上部の板。

てん‐ぱん【典範】

手本となる正しい事柄。また、それを定めたおきて。のり。「皇室―」

てん‐パン【天パン】

(パンは平たい鍋)天火てんぴの中に入れて用いる皿状の鉄板。オーブン‐プレート。

でん‐ぱん【伝搬】

①運び伝えること。伝わること。

②波動が伝わること。伝播。

でん‐ぱん【殿版】

武英殿版の略。→武英殿

てん‐び【点鼻】

薬を鼻腔に滴下すること。

⇒てんび‐やく【点鼻薬】

てん‐ぴ【天日】

太陽の光または熱。「―にさらす」「―干し」

⇒てんぴ‐じお【天日塩】

⇒てんぴ‐ほう【天日法】

てん‐ぴ【天火】

西洋料理用の加熱調理器具。普通、内部に棚を設けた箱型で、棚には料理の材料をのせた天パンを置き、加熱した空気によって蒸焼きにする。オーブン。

てん‐びき【天引き】

①貸金の中からあらかじめ契約期間中の利子を引き去ること。

②給料などの総額中から初めに一定の額を引き去ること。「―貯金」

てん‐びけ【天引け】

(→)「てんびき」に同じ。歌舞伎、三人吉三廓初買「昨日荏柄の天神で―に取つた利息礼金」

てんぴ‐じお【天日塩】‥ジホ

(テンジツエンとも)天日法によって製した塩。

⇒てん‐ぴ【天日】

てん‐ぴつ【転筆】

書法の一つ。横画から縦画に転じ、縦画から跳ねに転じるように、筆鋒ひっぽうが急に変化すること。転折。

てんぴ‐ほう【天日法】‥ハフ

食塩製造法の一つ。海浜に作った天日塩田に海水を引き入れ、天日蒸発によって食塩の濃溶液を作り、これを蒸発池、結晶池と順に移して結晶させる。

⇒てん‐ぴ【天日】

てんび‐やく【点鼻薬】

鼻孔から入れる薬剤。

⇒てん‐び【点鼻】

てん‐びょう【点描】‥ベウ

①線を使わず、点の集合で表現する画法。東洋には墨点で山塊などを表現する「米点山水」などがあり、西洋近代画の場合は、画面上に並置された種々の色彩の小点が視覚のなかで混合する効果を応用した新印象派の試みが知られる。

②要点をとらえて簡潔に描写すること。「人物―」

⇒てんびょう‐しゅぎ【点描主義】

てんぴょう【天平】‥ピヤウ

(テンビョウ・テンヘイとも)奈良時代、聖武天皇朝の年号。「天王貴平知百年」の文字を背に負った瑞亀の献上による改元。神亀6年8月5日(729年9月2日)改元、天平21年4月14日(749年5月4日)天平感宝に改元。

⇒てんぴょう‐がわ【天平革】

⇒てんぴょう‐しき【天平式】

⇒てんぴょう‐じだい【天平時代】

⇒てんぴょう‐じゃく【天平尺】

⇒てんぴょう‐ぶんか【天平文化】

てん‐ぴょう【天表】‥ペウ

天の高いところ。天外。

てん‐ぴょう【天飆】‥ペウ

(「飆」は、つむじ風)空に吹きすさぶ大風。天風。

てん‐ぴょう【覘標】‥ペウ

(→)測標に同じ。

でん‐ぴょう【伝票】‥ペウ

分課制度がとられている会社などで、各種の取引について、それを直接担当する部・課から他の関連する部・課に、その内容を通知するために作成・使用される紙片。伝票を帳簿の代りに使用する簿記を伝票式簿記という。入金・出金・振替・売上・仕入などの伝票がある。「―を切る」

てんぴょう‐がわ【天平革】‥ピヤウガハ

染革の名。江戸時代に、正平革しょうへいがわにならって「天平」の年号を入れ、型で染めた擬古作。

⇒てんぴょう【天平】

てんぴょうかんぽう【天平感宝】‥ピヤウ‥

(テンビョウカンポウとも)奈良時代、聖武天皇朝の年号。陸奥より黄金献上により、天平21年4月14日(749年5月4日)改元。天平感宝元年7月2日(749年8月19日)天平勝宝に改元。

てんぴょう‐しき【天平式】‥ピヤウ‥

天平時代の美術様式。

⇒てんぴょう【天平】

てんぴょう‐じだい【天平時代】‥ピヤウ‥

奈良時代後期、すなわち平城(奈良)に都のあった710年(和銅3)から平安遷都の794年(延暦13)までの時代を指す。文化史、特に美術史で、天平年間を最盛期と見ての呼び方。

⇒てんぴょう【天平】

てんぴょう‐じゃく【天平尺】‥ピヤウ‥

尺度の一つ。奈良時代の尺で、唐の大尺に等しい。その1尺は曲かね尺の9寸7分8厘、すなわち約29.6センチメートルに当たる。正倉院などに木製・牙製の物差しが残っている。

⇒てんぴょう【天平】

てんびょう‐しゅぎ【点描主義】‥ベウ‥

主に対象の色を色点に分解して描く方法。新印象主義の技法。

⇒てん‐びょう【点描】

てんぴょうしょうほう【天平勝宝】‥ピヤウ‥

(テンビョウショウボウ・テンペイショウホウとも)奈良時代、孝謙天皇朝の年号。天平感宝元年7月2日(749年8月19日)改元、天平勝宝9年8月18日(757年9月6日)天平宝字に改元。

てんぴょうじんご【天平神護】‥ピヤウ‥

(テンビョウジンゴ・テンヘイジンゴとも)奈良時代、称徳天皇朝の年号。天平宝字9年1月7日(765年2月1日)改元、天平神護3年8月16日(767年9月13日)神護景雲に改元。

てんぴょう‐ぶんか【天平文化】‥ピヤウ‥クワ

天平時代を中心とする奈良時代の文化の称。白鳳期の後、弘仁・貞観期の前。盛唐期の文化を国家的な規模でとりいれ、建築・彫刻・絵画・工芸などあらゆる部門で、高度の技術的習練による古典的様式を作り上げ、大陸的・仏教的な特色をもつ。

⇒てんぴょう【天平】

てんぴょうほうじ【天平宝字】‥ピヤウ‥

(テンビョウホウジ・テンペイホウジとも)奈良時代、孝謙・淳仁・称徳天皇朝の年号。蚕が「五月八日開下帝釈標知天皇命百年息」の文字を成したことにより、天平勝宝9年8月18日(757年9月6日)改元。天平宝字9年1月7日(765年2月1日)天平神護に改元。

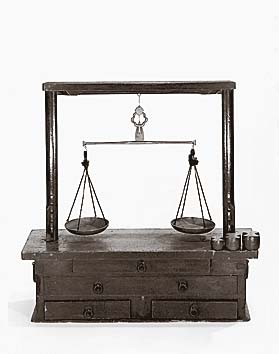

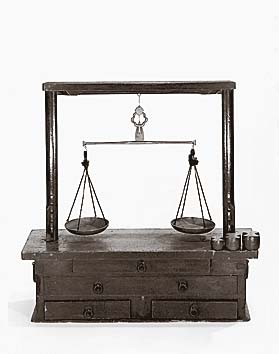

てん‐びん【天秤】

①中央を支点とする梃てこを用いて、質量を測定する器械。両端に皿をつるし、一方に測ろうとする物を、他方に分銅をのせて、水平にし、質量を知る。

天秤

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

②釣りで、糸のもつれを防ぐため道糸・鉤素はりす・錘おもりを接続する金具。両天秤と片天秤がある。

③天秤棒の略。

⇒てんびん‐きゅう【天秤宮】

⇒てんびん‐ざ【天秤座】

⇒てんびん‐ぜめ【天秤責め】

⇒てんびん‐ぼう【天秤棒】

⇒天秤に掛ける

てん‐ぴん【天稟】

(天から稟うける意)生れつきの性質・才能。天資。天性。「―に恵まれる」

てんびん‐きゅう【天秤宮】

(Libra ラテン)黄道十二宮の第7宮。紀元前2世紀には天秤座てんびんざに相当していたが、現在では乙女座おとめざの位置に当たる。太陽は9月24日頃から10月24日頃までこの宮にある。

⇒てん‐びん【天秤】

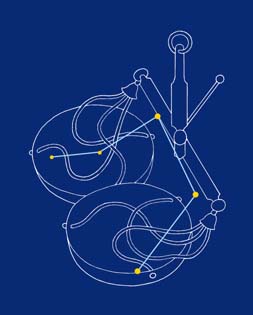

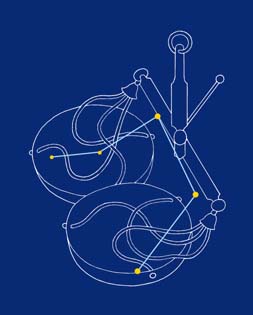

てんびん‐ざ【天秤座】

(Libra ラテン)黄道上の第8星座。乙女座の東、蠍座さそりざの西にある。7月初旬の夕刻に南中。

天秤座

②釣りで、糸のもつれを防ぐため道糸・鉤素はりす・錘おもりを接続する金具。両天秤と片天秤がある。

③天秤棒の略。

⇒てんびん‐きゅう【天秤宮】

⇒てんびん‐ざ【天秤座】

⇒てんびん‐ぜめ【天秤責め】

⇒てんびん‐ぼう【天秤棒】

⇒天秤に掛ける

てん‐ぴん【天稟】

(天から稟うける意)生れつきの性質・才能。天資。天性。「―に恵まれる」

てんびん‐きゅう【天秤宮】

(Libra ラテン)黄道十二宮の第7宮。紀元前2世紀には天秤座てんびんざに相当していたが、現在では乙女座おとめざの位置に当たる。太陽は9月24日頃から10月24日頃までこの宮にある。

⇒てん‐びん【天秤】

てんびん‐ざ【天秤座】

(Libra ラテン)黄道上の第8星座。乙女座の東、蠍座さそりざの西にある。7月初旬の夕刻に南中。

天秤座

⇒てん‐びん【天秤】

てんびん‐ぜめ【天秤責め】

両腕を天秤棒にしばりつけて責めること。

⇒てん‐びん【天秤】

⇒てん‐びん【天秤】

てんびん‐ぜめ【天秤責め】

両腕を天秤棒にしばりつけて責めること。

⇒てん‐びん【天秤】

②釣りで、糸のもつれを防ぐため道糸・鉤素はりす・錘おもりを接続する金具。両天秤と片天秤がある。

③天秤棒の略。

⇒てんびん‐きゅう【天秤宮】

⇒てんびん‐ざ【天秤座】

⇒てんびん‐ぜめ【天秤責め】

⇒てんびん‐ぼう【天秤棒】

⇒天秤に掛ける

てん‐ぴん【天稟】

(天から稟うける意)生れつきの性質・才能。天資。天性。「―に恵まれる」

てんびん‐きゅう【天秤宮】

(Libra ラテン)黄道十二宮の第7宮。紀元前2世紀には天秤座てんびんざに相当していたが、現在では乙女座おとめざの位置に当たる。太陽は9月24日頃から10月24日頃までこの宮にある。

⇒てん‐びん【天秤】

てんびん‐ざ【天秤座】

(Libra ラテン)黄道上の第8星座。乙女座の東、蠍座さそりざの西にある。7月初旬の夕刻に南中。

天秤座

②釣りで、糸のもつれを防ぐため道糸・鉤素はりす・錘おもりを接続する金具。両天秤と片天秤がある。

③天秤棒の略。

⇒てんびん‐きゅう【天秤宮】

⇒てんびん‐ざ【天秤座】

⇒てんびん‐ぜめ【天秤責め】

⇒てんびん‐ぼう【天秤棒】

⇒天秤に掛ける

てん‐ぴん【天稟】

(天から稟うける意)生れつきの性質・才能。天資。天性。「―に恵まれる」

てんびん‐きゅう【天秤宮】

(Libra ラテン)黄道十二宮の第7宮。紀元前2世紀には天秤座てんびんざに相当していたが、現在では乙女座おとめざの位置に当たる。太陽は9月24日頃から10月24日頃までこの宮にある。

⇒てん‐びん【天秤】

てんびん‐ざ【天秤座】

(Libra ラテン)黄道上の第8星座。乙女座の東、蠍座さそりざの西にある。7月初旬の夕刻に南中。

天秤座

⇒てん‐びん【天秤】

てんびん‐ぜめ【天秤責め】

両腕を天秤棒にしばりつけて責めること。

⇒てん‐びん【天秤】

⇒てん‐びん【天秤】

てんびん‐ぜめ【天秤責め】

両腕を天秤棒にしばりつけて責めること。

⇒てん‐びん【天秤】

広辞苑 ページ 13721 での【○天は見通し】単語。