複数辞典一括検索+![]()

![]()

○中に入るなかにはいる🔗⭐🔉

○中に入るなかにはいる

争っている両者を仲裁する。また、仲介する。中へ入る。間に入る。「仲に入ってとりなす」

⇒なか【中・仲】

なか‐に‐も【中にも】

そのうちでも。とりわけ。大鏡道長「―若うより十戒の中に妄語をば保ちて侍る身なれば」

なか‐にわ【中庭】‥ニハ

建物に囲まれるように、その間にある庭。内庭。

なか‐ぬき【中抜き】

①中のものを抜き取ること。内部をくりぬくこと。また、そのもの。うろぬき。

②中抜草履の略。

⇒なかぬき‐ぞうり【中抜草履】

⇒なかぬき‐だいこん【中抜大根】

なかぬき‐ぞうり【中抜草履】‥ザウ‥

表おもては藁わらの芯で作り、藁に白紙を巻いて縒よった緒をつけた草履。なかぬき。あわぞうり。

⇒なか‐ぬき【中抜き】

なかぬき‐だいこん【中抜大根】

幼根がやっと大根の形になるころ再び間引いたもの。料理のつま、生食用。うろぬき大根。〈物類称呼〉

⇒なか‐ぬき【中抜き】

ながぬま【長沼】

姓氏の一つ。

⇒ながぬま‐もりよし【長沼守敬】

⇒ながぬま‐りゅう【長沼流】

ながぬま‐もりよし【長沼守敬】

彫刻家。陸奥一関生れ。ヴェネツィア美術学校に学ぶ。明治美術会結成に参加。堅実な写実によって日本の近代彫刻の先駆けをなす。作「老夫」。(1857〜1942)

⇒ながぬま【長沼】

ながぬま‐りゅう【長沼流】‥リウ

近世兵学の一派。信州松本の長沼澹斎(1635〜1690)が創始。中国明代の兵書を研究し、練兵節制を重視し、「兵要録」などに体系化した。

⇒ながぬま【長沼】

なか‐ぬり【中塗り】

壁・漆喰しっくいなどで、下塗りの次、上塗りの前に塗ること。

なか‐ね【中値・中直】

①高値と安値との中間の値段。

②売値と買値との中間の値段。

なかね【中根】

姓氏の一つ。

⇒なかね‐きよし【中根淑】

なが‐ね【長寝】

長いあいだ寝ること。

なが‐ねぎ【長葱】

普通の棒状の葱。玉葱に対していう。

なかね‐きよし【中根淑】

漢学者・史家。香亭と号。江戸の人。幕臣。西洋文法に範をとった「日本文典」の著者として有名。(1839〜1913)

⇒なかね【中根】

なが‐ねん【長年・永年】

長い年月の間。多年。また、久しくそこにいること。浮世風呂2「この家に四五年も―するゆゑ」。「―の努力」

なかの【中野】

①長野県北部、長野盆地の夜間瀬よませ川扇状地にある市。園芸農業が発達、杞柳きりゅう細工や精密機械工業も盛ん。人口4万7千。

②東京都23区の一つ。新宿区の西に位置し、中央本線沿線の住宅地域。宝仙寺・新井薬師・哲学堂などがある。

中野 哲学堂公園

提供:岩波書店

⇒なかの‐がっこう【中野学校】

なかの【中野】

姓氏の一つ。

⇒なかの‐こうじ【中野孝次】

⇒なかの‐しげはる【中野重治】

⇒なかの‐せいごう【中野正剛】

⇒なかの‐よしお【中野好夫】

⇒なかの‐りゅうほ【中野柳圃】

ながの【永野】

姓氏の一つ。

⇒ながの‐おさみ【永野修身】

ながの【長野】

①中部地方の中央部、内陸の県。信濃国を管轄。面積1万3562平方キロメートル。人口219万6千。全19市。

→小諸馬子唄

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②長野県北部、長野盆地にある市。県庁所在地。善光寺を中心に発達した門前町。リンゴ栽培が盛ん。食品・電子機器工業が立地。人口37万9千。

⇒ながの‐じどうしゃどう【長野自動車道】

⇒ながの‐しんかんせん【長野新幹線】

⇒ながの‐ぼんち【長野盆地】

なが‐の【長の・永の】

(連体詞的に)長い。また、永久の。「―いとま」「―旅路に出る」

⇒ながの‐わかれ【永の別れ】

なか‐の‐あき【仲の秋】

陰暦8月の異称。仲秋ちゅうしゅう。

なか‐の‐いつか【中の五日】

月の15日。増鏡「二月きさらぎの―は、鶴の林にたき木尽きにし日なれば」

なか‐の‐いのこ【中の亥の子】‥ヰノコ

陰暦10月に亥の日が3度ある時、その中間の亥の日。この日に餅をついて食し、また初めて炬燵こたつをあける。

なか‐の‐いん【中の院】‥ヰン

一時に三人の院(上皇・法皇)がある時、その第2の院の称。ちゅういん。

なかのいん【中院】‥ヰン

村上源氏一流の家名。源通親の子通方を祖とする。

⇒なかのいん‐みちかつ【中院通勝】

⇒なかのいん‐みちむら【中院通村】

なかのいん‐みちかつ【中院通勝】‥ヰン‥

安土桃山時代の学者・歌人。号は也足軒。法号、素然。細川幽斎に師事しその学統をつぐ。「岷江入楚みんごうにっそ」55巻の大著がある。(1556〜1610)

⇒なかのいん【中院】

なかのいん‐みちむら【中院通村】‥ヰン‥

江戸前期の公卿・歌人。武家伝奏。後水尾天皇の信任が厚く、その譲位事件に関係し江戸に幽閉、天海のとりなしで赦される。家集「後十輪院集」。(1588〜1653)

⇒なかのいん【中院】

なか‐の‐え【中重】‥ヘ

①内裏だいりの三重の構えの中間の諸門、すなわち建礼・朔平・宜秋などの門内をいう。左右兵衛府が守る。中隔なかのえ。→内重うちのえ→外重とのえ。

②神社・宮殿の殿舎と中門との間の空地。

⇒なかのえ‐の‐とりい【中重の鳥居】

なかのえ‐の‐とりい【中重の鳥居】‥ヘ‥ヰ

皇大神宮・豊受大神宮の外玉垣南御門と内玉垣南御門との中間にある鳥居。

⇒なか‐の‐え【中重】

なか‐の‐お【中の緒】‥ヲ

①楽箏がくそうの13弦のうち、第6から第10までの弦。太緒と細緒との中間のもの。中緒。

②和琴わごんの、6弦中の第2弦。

なかのおおえ‐の‐おうじ【中大兄皇子】‥オホ‥ワウ‥

天智てんじ天皇の名。

なか‐の‐おおともい【中弁】‥オホトモヒ

「ちゅうべん」のこと。〈倭名類聚鈔5〉→弁官

ながの‐おさみ【永野修身】‥ヲサミ

軍人。海軍大将・元帥。高知県生れ。ロンドン海軍軍縮会議全権。海相・連合艦隊司令長官・軍令部総長を歴任。戦後、A級戦犯容疑者として裁判中に病死。(1880〜1947)

⇒ながの【永野】

なか‐の‐おもい【中の思い】‥オモヒ

燃えるような心中の思い。源氏物語胡蝶「えしも打ち出でぬ―に燃えぬべき若君達」

なか‐の‐および【中の指】

なかゆび。

なかの‐がっこう【中野学校】‥ガクカウ

陸軍中野学校の略称。

⇒なかの【中野】

なか‐の‐きみ【中の君】

姉妹の中で第2番目の女君。中の姫君。源氏物語夕霧「大おおい君、―、四の君」→中➋7

なか‐の‐くち【中の口】

①玄関と勝手口との間にある入口。転じて、奥向き。

②馬の轡くつわが、口の真ん中に来るように、左右の手綱を均等に引くこと。〈日葡辞書〉

なかの‐こうじ【中野孝次】‥カウ‥

独文学者・小説家・評論家。千葉県出身。東大卒。作「ブリューゲルへの旅」「ハラスのいた日々」「清貧の思想」など。(1925〜2004)

⇒なかの【中野】

なか‐の‐ころも【中の衣】

直衣のうしの下、単衣ひとえぎぬの上に着る衣。

なかの‐しげはる【中野重治】

小説家・評論家・詩人。福井県生れ。東大卒。プロレタリア文学・戦後民主主義文学の代表的作家。詩集のほか、小説「歌のわかれ」「むらぎも」など。(1902〜1979)

中野重治

提供:毎日新聞社

⇒なかの‐がっこう【中野学校】

なかの【中野】

姓氏の一つ。

⇒なかの‐こうじ【中野孝次】

⇒なかの‐しげはる【中野重治】

⇒なかの‐せいごう【中野正剛】

⇒なかの‐よしお【中野好夫】

⇒なかの‐りゅうほ【中野柳圃】

ながの【永野】

姓氏の一つ。

⇒ながの‐おさみ【永野修身】

ながの【長野】

①中部地方の中央部、内陸の県。信濃国を管轄。面積1万3562平方キロメートル。人口219万6千。全19市。

→小諸馬子唄

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②長野県北部、長野盆地にある市。県庁所在地。善光寺を中心に発達した門前町。リンゴ栽培が盛ん。食品・電子機器工業が立地。人口37万9千。

⇒ながの‐じどうしゃどう【長野自動車道】

⇒ながの‐しんかんせん【長野新幹線】

⇒ながの‐ぼんち【長野盆地】

なが‐の【長の・永の】

(連体詞的に)長い。また、永久の。「―いとま」「―旅路に出る」

⇒ながの‐わかれ【永の別れ】

なか‐の‐あき【仲の秋】

陰暦8月の異称。仲秋ちゅうしゅう。

なか‐の‐いつか【中の五日】

月の15日。増鏡「二月きさらぎの―は、鶴の林にたき木尽きにし日なれば」

なか‐の‐いのこ【中の亥の子】‥ヰノコ

陰暦10月に亥の日が3度ある時、その中間の亥の日。この日に餅をついて食し、また初めて炬燵こたつをあける。

なか‐の‐いん【中の院】‥ヰン

一時に三人の院(上皇・法皇)がある時、その第2の院の称。ちゅういん。

なかのいん【中院】‥ヰン

村上源氏一流の家名。源通親の子通方を祖とする。

⇒なかのいん‐みちかつ【中院通勝】

⇒なかのいん‐みちむら【中院通村】

なかのいん‐みちかつ【中院通勝】‥ヰン‥

安土桃山時代の学者・歌人。号は也足軒。法号、素然。細川幽斎に師事しその学統をつぐ。「岷江入楚みんごうにっそ」55巻の大著がある。(1556〜1610)

⇒なかのいん【中院】

なかのいん‐みちむら【中院通村】‥ヰン‥

江戸前期の公卿・歌人。武家伝奏。後水尾天皇の信任が厚く、その譲位事件に関係し江戸に幽閉、天海のとりなしで赦される。家集「後十輪院集」。(1588〜1653)

⇒なかのいん【中院】

なか‐の‐え【中重】‥ヘ

①内裏だいりの三重の構えの中間の諸門、すなわち建礼・朔平・宜秋などの門内をいう。左右兵衛府が守る。中隔なかのえ。→内重うちのえ→外重とのえ。

②神社・宮殿の殿舎と中門との間の空地。

⇒なかのえ‐の‐とりい【中重の鳥居】

なかのえ‐の‐とりい【中重の鳥居】‥ヘ‥ヰ

皇大神宮・豊受大神宮の外玉垣南御門と内玉垣南御門との中間にある鳥居。

⇒なか‐の‐え【中重】

なか‐の‐お【中の緒】‥ヲ

①楽箏がくそうの13弦のうち、第6から第10までの弦。太緒と細緒との中間のもの。中緒。

②和琴わごんの、6弦中の第2弦。

なかのおおえ‐の‐おうじ【中大兄皇子】‥オホ‥ワウ‥

天智てんじ天皇の名。

なか‐の‐おおともい【中弁】‥オホトモヒ

「ちゅうべん」のこと。〈倭名類聚鈔5〉→弁官

ながの‐おさみ【永野修身】‥ヲサミ

軍人。海軍大将・元帥。高知県生れ。ロンドン海軍軍縮会議全権。海相・連合艦隊司令長官・軍令部総長を歴任。戦後、A級戦犯容疑者として裁判中に病死。(1880〜1947)

⇒ながの【永野】

なか‐の‐おもい【中の思い】‥オモヒ

燃えるような心中の思い。源氏物語胡蝶「えしも打ち出でぬ―に燃えぬべき若君達」

なか‐の‐および【中の指】

なかゆび。

なかの‐がっこう【中野学校】‥ガクカウ

陸軍中野学校の略称。

⇒なかの【中野】

なか‐の‐きみ【中の君】

姉妹の中で第2番目の女君。中の姫君。源氏物語夕霧「大おおい君、―、四の君」→中➋7

なか‐の‐くち【中の口】

①玄関と勝手口との間にある入口。転じて、奥向き。

②馬の轡くつわが、口の真ん中に来るように、左右の手綱を均等に引くこと。〈日葡辞書〉

なかの‐こうじ【中野孝次】‥カウ‥

独文学者・小説家・評論家。千葉県出身。東大卒。作「ブリューゲルへの旅」「ハラスのいた日々」「清貧の思想」など。(1925〜2004)

⇒なかの【中野】

なか‐の‐ころも【中の衣】

直衣のうしの下、単衣ひとえぎぬの上に着る衣。

なかの‐しげはる【中野重治】

小説家・評論家・詩人。福井県生れ。東大卒。プロレタリア文学・戦後民主主義文学の代表的作家。詩集のほか、小説「歌のわかれ」「むらぎも」など。(1902〜1979)

中野重治

提供:毎日新聞社

⇒なかの【中野】

ながの‐じどうしゃどう【長野自動車道】‥ダウ

長野県岡谷市から千曲市に至り上信越自動車道と接続する高速道路。全長75.8キロメートル。岡谷市からは中央自動車道と接続。

⇒ながの【長野】

なかのしま【中能島】

姓氏の一つ。

⇒なかのしま‐きんいち【中能島欣一】

⇒なかのしま‐けんぎょう【中能島検校】

なかのしま‐きんいち【中能島欣一】

山田流箏曲家・作曲家。東京生れ。中能島検校の孫。中能島派の4代家元。東京芸大教授。古典演奏にすぐれ、特に「新晒しんざらし」などの編曲・演奏で高い評価を得る。「三つの断章」などを作曲。(1904〜1984)

中能島欣一

撮影:田沼武能

⇒なかの【中野】

ながの‐じどうしゃどう【長野自動車道】‥ダウ

長野県岡谷市から千曲市に至り上信越自動車道と接続する高速道路。全長75.8キロメートル。岡谷市からは中央自動車道と接続。

⇒ながの【長野】

なかのしま【中能島】

姓氏の一つ。

⇒なかのしま‐きんいち【中能島欣一】

⇒なかのしま‐けんぎょう【中能島検校】

なかのしま‐きんいち【中能島欣一】

山田流箏曲家・作曲家。東京生れ。中能島検校の孫。中能島派の4代家元。東京芸大教授。古典演奏にすぐれ、特に「新晒しんざらし」などの編曲・演奏で高い評価を得る。「三つの断章」などを作曲。(1904〜1984)

中能島欣一

撮影:田沼武能

⇒なかのしま【中能島】

なかのしま‐けんぎょう【中能島検校】‥ゲウ

山田流箏曲家・平曲家。江戸生れ。小名木おなぎ検校に師事。名は松勢(声)一。のち松声と称。中能島派の初代家元。「雨夜うやの月」などを作曲。(1838〜1894)

⇒なかのしま【中能島】

なかのしま‐こうえん【中之島公園】‥ヱン

大阪市最初の公園。北区の堂島川と土佐堀川とに囲まれ、図書館・公会堂なども近い。1891年(明治24)開園。

ながの‐しんかんせん【長野新幹線】

「新幹線」参照。

⇒ながの【長野】

なかの‐せいごう【中野正剛】‥ガウ

政治家。福岡市生れ。早大卒。1920年(大正9)以来衆議院議員、憲政会・民政党に属し、のち国民同盟・東方会を組織、全体主義を主張。「戦時宰相論」を発表して東条首相に忌まれ、自殺。(1886〜1943)

⇒なかの【中野】

なか‐の‐だけ【中ノ岳】

新潟県南東部、越後山脈中にある山。北の越後駒ヶ岳、西の八海はっかい山とともに越後三山をなす。三山の最高峰で、標高2085メートル。

なかのちょう【仲之町】‥チヤウ

大門おおもん口から水道尻に至る吉原遊郭の中央通り。吉原の中心街として賑わった。

なか‐の‐つかさ【中務省】

⇒なかつかさしょう

なか‐の‐と【中の戸】

①中間にある戸。

②清涼殿北廂の東第一の間と第二の間との間にある戸。

なか‐の‐とおか【中の十日】‥トヲ‥

①月の中間の10日間。中旬。応神紀「秋九月の―に」→上かみの十日→下しもの十日。

②二十日。千載和歌集序「文治三つの年の秋長月の―に撰び奉りぬるになむありける」

なか‐の‐ともい【中弁】‥トモヒ

「ちゅうべん」のこと。→弁官

なか‐の‐なつ【仲の夏】

陰暦5月の異称。仲夏ちゅうか。

なか‐の‐はる【仲の春】

陰暦2月の異称。仲春ちゅうしゅん。

なが‐のび【長延び】

①長い間のびのびになること。

②〔建〕(→)「ながのべ」に同じ。

なか‐の‐ふゆ【仲の冬】

陰暦11月の異称。仲冬ちゅうとう。

なが‐のべ【長延べ】

〔建〕屈曲または湾曲しているものの長さの合計。

なか‐の‐ほそお【中の細緒】‥ヲ

楽箏がくそうの第12弦。細い3弦の中央にあるのでいう。

なか‐のぼり【中上り・中登り】

①古代、国守などが任期中に一度、京に上ること。今昔物語集26「彼の陸奥守の―といふことして」

②江戸時代、京坂地方から江戸の方へ修業・奉公に下っている者が、中途で一時帰郷すること。人情本、春色辰巳園「今年やア―だそうだぜ」

ながの‐ぼんち【長野盆地】

長野県北部、長野市を中心に千曲ちくま川流域に広がる盆地。盆地周辺に扇状地が発達し、リンゴの栽培で有名。通称、善光寺平だいら。

⇒ながの【長野】

なか‐の‐ま【中の間】

①中央にある部屋。

②和船の中央部。

③民家で、土間から上がったすぐの部屋。

なかのまつりごと‐の‐つかさ【中務省】

(「なかのまつりごとするつかさ」とも)

⇒なかつかさしょう。〈倭名類聚鈔5〉

なか‐のみ【中飲み】

酒席で、目上の者などの前へ出て相手をすること。

なか‐の‐みかど【中の御門】

①皇居外郭中央の門。左右兵衛府がこれを守った。万葉集16「ひむがしの―ゆまゐり来て」

②待賢門の別称。枕草子3「―のとじきみ引きすぐる程」

なかのみや‐の‐つかさ【中宮職】

⇒ちゅうぐうしき。〈倭名類聚鈔5〉

なか‐の‐ものもうすつかさ【中納言】‥マウス‥

⇒ちゅうなごん。〈倭名類聚鈔5〉

なか‐の‐ゆび【中の指】

なかゆび。

なかの‐よしお【中野好夫】‥ヲ

英文学者・評論家。松山市生れ。東大卒、同教授。シェークスピアやスウィフトの翻訳のほか、伝記文学「アラビアのロレンス」「蘆花徳冨健次郎」など。第二次大戦後の平和問題にも市民的立場から参加。(1903〜1985)

中野好夫

撮影:田沼武能

⇒なかのしま【中能島】

なかのしま‐けんぎょう【中能島検校】‥ゲウ

山田流箏曲家・平曲家。江戸生れ。小名木おなぎ検校に師事。名は松勢(声)一。のち松声と称。中能島派の初代家元。「雨夜うやの月」などを作曲。(1838〜1894)

⇒なかのしま【中能島】

なかのしま‐こうえん【中之島公園】‥ヱン

大阪市最初の公園。北区の堂島川と土佐堀川とに囲まれ、図書館・公会堂なども近い。1891年(明治24)開園。

ながの‐しんかんせん【長野新幹線】

「新幹線」参照。

⇒ながの【長野】

なかの‐せいごう【中野正剛】‥ガウ

政治家。福岡市生れ。早大卒。1920年(大正9)以来衆議院議員、憲政会・民政党に属し、のち国民同盟・東方会を組織、全体主義を主張。「戦時宰相論」を発表して東条首相に忌まれ、自殺。(1886〜1943)

⇒なかの【中野】

なか‐の‐だけ【中ノ岳】

新潟県南東部、越後山脈中にある山。北の越後駒ヶ岳、西の八海はっかい山とともに越後三山をなす。三山の最高峰で、標高2085メートル。

なかのちょう【仲之町】‥チヤウ

大門おおもん口から水道尻に至る吉原遊郭の中央通り。吉原の中心街として賑わった。

なか‐の‐つかさ【中務省】

⇒なかつかさしょう

なか‐の‐と【中の戸】

①中間にある戸。

②清涼殿北廂の東第一の間と第二の間との間にある戸。

なか‐の‐とおか【中の十日】‥トヲ‥

①月の中間の10日間。中旬。応神紀「秋九月の―に」→上かみの十日→下しもの十日。

②二十日。千載和歌集序「文治三つの年の秋長月の―に撰び奉りぬるになむありける」

なか‐の‐ともい【中弁】‥トモヒ

「ちゅうべん」のこと。→弁官

なか‐の‐なつ【仲の夏】

陰暦5月の異称。仲夏ちゅうか。

なか‐の‐はる【仲の春】

陰暦2月の異称。仲春ちゅうしゅん。

なが‐のび【長延び】

①長い間のびのびになること。

②〔建〕(→)「ながのべ」に同じ。

なか‐の‐ふゆ【仲の冬】

陰暦11月の異称。仲冬ちゅうとう。

なが‐のべ【長延べ】

〔建〕屈曲または湾曲しているものの長さの合計。

なか‐の‐ほそお【中の細緒】‥ヲ

楽箏がくそうの第12弦。細い3弦の中央にあるのでいう。

なか‐のぼり【中上り・中登り】

①古代、国守などが任期中に一度、京に上ること。今昔物語集26「彼の陸奥守の―といふことして」

②江戸時代、京坂地方から江戸の方へ修業・奉公に下っている者が、中途で一時帰郷すること。人情本、春色辰巳園「今年やア―だそうだぜ」

ながの‐ぼんち【長野盆地】

長野県北部、長野市を中心に千曲ちくま川流域に広がる盆地。盆地周辺に扇状地が発達し、リンゴの栽培で有名。通称、善光寺平だいら。

⇒ながの【長野】

なか‐の‐ま【中の間】

①中央にある部屋。

②和船の中央部。

③民家で、土間から上がったすぐの部屋。

なかのまつりごと‐の‐つかさ【中務省】

(「なかのまつりごとするつかさ」とも)

⇒なかつかさしょう。〈倭名類聚鈔5〉

なか‐のみ【中飲み】

酒席で、目上の者などの前へ出て相手をすること。

なか‐の‐みかど【中の御門】

①皇居外郭中央の門。左右兵衛府がこれを守った。万葉集16「ひむがしの―ゆまゐり来て」

②待賢門の別称。枕草子3「―のとじきみ引きすぐる程」

なかのみや‐の‐つかさ【中宮職】

⇒ちゅうぐうしき。〈倭名類聚鈔5〉

なか‐の‐ものもうすつかさ【中納言】‥マウス‥

⇒ちゅうなごん。〈倭名類聚鈔5〉

なか‐の‐ゆび【中の指】

なかゆび。

なかの‐よしお【中野好夫】‥ヲ

英文学者・評論家。松山市生れ。東大卒、同教授。シェークスピアやスウィフトの翻訳のほか、伝記文学「アラビアのロレンス」「蘆花徳冨健次郎」など。第二次大戦後の平和問題にも市民的立場から参加。(1903〜1985)

中野好夫

撮影:田沼武能

⇒なかの【中野】

なか‐のり【中乗り】

①乗物の中央に乗ること。3人乗りの馬の鞍くらで、中央に乗ること。また、その人。

②乗物に中央から乗ること。「―のバス」

③遊漁船・遊覧船で船頭の助手をつとめる人。

なかの‐りゅうほ【中野柳圃】‥リウ‥

⇒しづきただお(志筑忠雄)

⇒なかの【中野】

ながの‐わかれ【永の別れ】

二度と会うことのない別れ。永遠の別れ。死別。

⇒なが‐の【長の・永の】

なか‐ば【半ば】

①二つに分けた一つ。半分。源氏物語澪標「世の中の事、ただ、―をわけて、太政大臣おおきおとど、この大臣おとどの御ままなり」

②場所や時期のまんなかあたり。中央。蜻蛉日記中「春の―にもなりにけり」。「3月―」

③物事が進んでいる途中。太平記8「一条の手尚相支へて、戦―なりと聞えしかば」。「宴―に」「業―にして止む」

④(副詞的に)半分ほど。「―あきらめる」

⇒なかば‐の‐つき【半ばの月】

なが‐ばおり【長羽織】

普通より丈の長い羽織。

なが‐ばかま【長袴】

裾長く足を包み、なお30センチメートルばかりもひきずる袴。大紋・素襖すおう・長上下なががみしもなどに用いる。↔半袴↔切袴

なかはし【中橋】

姓氏の一つ。

⇒なかはし‐とくごろう【中橋徳五郎】

なが‐はし【長橋】

①長い掛け橋。

②宮中の清涼殿から紫宸殿に通ずる渡り廊下。栄華物語くれ待星「南殿へのぼらせ給ひし―の朽ちたる」→清涼殿(図)。

⇒ながはし‐どの【長橋殿】

⇒ながはし‐の‐つぼね【長橋の局】

なかばし‐がのう【中橋狩野】

江戸狩野の奥絵師四家の一つ。始祖となる狩野安信(1613〜1685)が拝領した屋敷が江戸中橋(現、東京都中央区京橋一丁目)にあったことによる。

なかはし‐とくごろう【中橋徳五郎】‥ラウ

実業家・政治家。加賀藩士の子。大阪商船会社社長。政界に入り、政友会の重鎮。1918年文相、のち商工相・内相。(1861〜1934)

⇒なかはし【中橋】

ながはし‐どの【長橋殿】

(→)「長橋の局」に同じ。

⇒なが‐はし【長橋】

ながはし‐の‐つぼね【長橋の局】

(→)長橋2の傍らにあった局。勾当内侍こうとうのないしの居所。転じて、勾当内侍の異称。

⇒なが‐はし【長橋】

なか‐ばしら【中柱】

①内部の柱。

②茶室内に張り出して炉隅に立てた柱。→ゆがみばしら

なか‐はず【中弭・中筈】

未詳。一説に長弭、金弭(万葉集の原文「奈加弭」は「加奈弭」の誤りとみて)、鳴弭(「奈加弭」の「加」は「利」の誤りとみて)ともいう。万葉集1「梓の弓の―の音すなり」

なが‐ばせ【長馳せ】

長途を一気に走ること。長駆。義経記4「早打ちの―したる馬の」

なが‐ばた【長旗】

一端を竿につけて長く垂らした旗。

なか‐ばたらき【中働き・仲働き】

①奥向きと勝手向きとの間の雑用をする女中。夏目漱石、彼岸過迄「須永の家は彼と彼の母と―と下女の四人暮しである」

②名題なだい役者に仕えて楽屋の用をする下級の立役、また下男。

なが‐ばなし【長話】

(人の迷惑になるほど)長時間にわたって話をすること。また、その話。「電話で―する」

なかば‐の‐つき【半ばの月】

①半円形の月。はんげつ。

②月なかばの月。特に、仲秋の月。

③(表面に半月形の孔があることから)琵琶。なかばなる月。

⇒なか‐ば【半ば】

なかはま【中浜】

姓氏の一つ。

⇒なかはま‐まんじろう【中浜万次郎】

ながはま【長浜】

滋賀県北東部、琵琶湖の北東岸にある市。羽柴秀吉の城下町として建設。近世には港町。また、浜縮緬・近江蚊帳が有名であった。人口8万3千。

⇒ながはま‐ちりめん【長浜縮緬】

ながはま‐ちりめん【長浜縮緬】

(→)浜縮緬はまちりめんに同じ。

⇒ながはま【長浜】

なかはま‐まんじろう【中浜万次郎】‥ラウ

幕末・明治の語学者。土佐国の漁夫の次男。1841年(天保12)出漁中に漂流、アメリカ船に救われ米国で教育を受け、51年(嘉永4)帰国。土佐藩、ついで幕府に仕え、翻訳・航海・測量・英語の教授に当たる。のち開成学校教授。ジョン万次郎。(1827〜1898)

中浜万次郎

提供:毎日新聞社

⇒なかの【中野】

なか‐のり【中乗り】

①乗物の中央に乗ること。3人乗りの馬の鞍くらで、中央に乗ること。また、その人。

②乗物に中央から乗ること。「―のバス」

③遊漁船・遊覧船で船頭の助手をつとめる人。

なかの‐りゅうほ【中野柳圃】‥リウ‥

⇒しづきただお(志筑忠雄)

⇒なかの【中野】

ながの‐わかれ【永の別れ】

二度と会うことのない別れ。永遠の別れ。死別。

⇒なが‐の【長の・永の】

なか‐ば【半ば】

①二つに分けた一つ。半分。源氏物語澪標「世の中の事、ただ、―をわけて、太政大臣おおきおとど、この大臣おとどの御ままなり」

②場所や時期のまんなかあたり。中央。蜻蛉日記中「春の―にもなりにけり」。「3月―」

③物事が進んでいる途中。太平記8「一条の手尚相支へて、戦―なりと聞えしかば」。「宴―に」「業―にして止む」

④(副詞的に)半分ほど。「―あきらめる」

⇒なかば‐の‐つき【半ばの月】

なが‐ばおり【長羽織】

普通より丈の長い羽織。

なが‐ばかま【長袴】

裾長く足を包み、なお30センチメートルばかりもひきずる袴。大紋・素襖すおう・長上下なががみしもなどに用いる。↔半袴↔切袴

なかはし【中橋】

姓氏の一つ。

⇒なかはし‐とくごろう【中橋徳五郎】

なが‐はし【長橋】

①長い掛け橋。

②宮中の清涼殿から紫宸殿に通ずる渡り廊下。栄華物語くれ待星「南殿へのぼらせ給ひし―の朽ちたる」→清涼殿(図)。

⇒ながはし‐どの【長橋殿】

⇒ながはし‐の‐つぼね【長橋の局】

なかばし‐がのう【中橋狩野】

江戸狩野の奥絵師四家の一つ。始祖となる狩野安信(1613〜1685)が拝領した屋敷が江戸中橋(現、東京都中央区京橋一丁目)にあったことによる。

なかはし‐とくごろう【中橋徳五郎】‥ラウ

実業家・政治家。加賀藩士の子。大阪商船会社社長。政界に入り、政友会の重鎮。1918年文相、のち商工相・内相。(1861〜1934)

⇒なかはし【中橋】

ながはし‐どの【長橋殿】

(→)「長橋の局」に同じ。

⇒なが‐はし【長橋】

ながはし‐の‐つぼね【長橋の局】

(→)長橋2の傍らにあった局。勾当内侍こうとうのないしの居所。転じて、勾当内侍の異称。

⇒なが‐はし【長橋】

なか‐ばしら【中柱】

①内部の柱。

②茶室内に張り出して炉隅に立てた柱。→ゆがみばしら

なか‐はず【中弭・中筈】

未詳。一説に長弭、金弭(万葉集の原文「奈加弭」は「加奈弭」の誤りとみて)、鳴弭(「奈加弭」の「加」は「利」の誤りとみて)ともいう。万葉集1「梓の弓の―の音すなり」

なが‐ばせ【長馳せ】

長途を一気に走ること。長駆。義経記4「早打ちの―したる馬の」

なが‐ばた【長旗】

一端を竿につけて長く垂らした旗。

なか‐ばたらき【中働き・仲働き】

①奥向きと勝手向きとの間の雑用をする女中。夏目漱石、彼岸過迄「須永の家は彼と彼の母と―と下女の四人暮しである」

②名題なだい役者に仕えて楽屋の用をする下級の立役、また下男。

なが‐ばなし【長話】

(人の迷惑になるほど)長時間にわたって話をすること。また、その話。「電話で―する」

なかば‐の‐つき【半ばの月】

①半円形の月。はんげつ。

②月なかばの月。特に、仲秋の月。

③(表面に半月形の孔があることから)琵琶。なかばなる月。

⇒なか‐ば【半ば】

なかはま【中浜】

姓氏の一つ。

⇒なかはま‐まんじろう【中浜万次郎】

ながはま【長浜】

滋賀県北東部、琵琶湖の北東岸にある市。羽柴秀吉の城下町として建設。近世には港町。また、浜縮緬・近江蚊帳が有名であった。人口8万3千。

⇒ながはま‐ちりめん【長浜縮緬】

ながはま‐ちりめん【長浜縮緬】

(→)浜縮緬はまちりめんに同じ。

⇒ながはま【長浜】

なかはま‐まんじろう【中浜万次郎】‥ラウ

幕末・明治の語学者。土佐国の漁夫の次男。1841年(天保12)出漁中に漂流、アメリカ船に救われ米国で教育を受け、51年(嘉永4)帰国。土佐藩、ついで幕府に仕え、翻訳・航海・測量・英語の教授に当たる。のち開成学校教授。ジョン万次郎。(1827〜1898)

中浜万次郎

提供:毎日新聞社

⇒なかはま【中浜】

なかばやし【中林】

姓氏の一つ。

⇒なかばやし‐ちくとう【中林竹洞】

なかばやし‐ちくとう【中林竹洞】

江戸後期の文人画家。名は成昌。字は伯明。名古屋生れ。清雅な画風で知られた。「画道金剛杵」「竹洞画論」などの画論のほか「歌道五家論」の著がある。文人画家中林竹渓(1816〜1867)はその子。(1776〜1853)

⇒なかばやし【中林】

なかはら【中原】

姓氏の一つ。清原氏とともに明経みょうぎょう道の博士家。

⇒なかはら‐ちかよし【中原親能】

⇒なかはら‐ちゅうや【中原中也】

⇒なかはら‐ていじろう【中原悌二郎】

ながはら【永原】

姓氏の一つ。

⇒ながはら‐けいじ【永原慶二】

なか‐ばらい【中払い】‥バラヒ

江戸時代、9月節供前と大晦日との2期の支払期の中間(10月末)の支払い。浄瑠璃、心中天の網島「大分の用なれば、―の間に合ふやうに帰るは不定ふじょう」

ながはら‐けいじ【永原慶二】

日本史学者。中国大連生れ。東大卒。一橋大学教授。社会経済史研究を基礎に、中世社会の全体像を提示。著「日本封建社会論」など。(1922〜2004)

⇒ながはら【永原】

なかはら‐ちかよし【中原親能】

鎌倉初期の政治家。公文所くもんじょの寄人よりうどとなり、義兄大江広元とともに幕府創業に尽力。(1143〜1208)

⇒なかはら【中原】

なかはら‐ちゅうや【中原中也】

詩人。山口県生れ。東京外語専修科修了。小林秀雄らとの交友を通して、ランボー・ヴェルレーヌの影響を受け、生の倦怠を鮮烈に詩作化。詩集「山羊の歌」「在りし日の歌」。(1907〜1937)

中原中也

提供:毎日新聞社

⇒なかはま【中浜】

なかばやし【中林】

姓氏の一つ。

⇒なかばやし‐ちくとう【中林竹洞】

なかばやし‐ちくとう【中林竹洞】

江戸後期の文人画家。名は成昌。字は伯明。名古屋生れ。清雅な画風で知られた。「画道金剛杵」「竹洞画論」などの画論のほか「歌道五家論」の著がある。文人画家中林竹渓(1816〜1867)はその子。(1776〜1853)

⇒なかばやし【中林】

なかはら【中原】

姓氏の一つ。清原氏とともに明経みょうぎょう道の博士家。

⇒なかはら‐ちかよし【中原親能】

⇒なかはら‐ちゅうや【中原中也】

⇒なかはら‐ていじろう【中原悌二郎】

ながはら【永原】

姓氏の一つ。

⇒ながはら‐けいじ【永原慶二】

なか‐ばらい【中払い】‥バラヒ

江戸時代、9月節供前と大晦日との2期の支払期の中間(10月末)の支払い。浄瑠璃、心中天の網島「大分の用なれば、―の間に合ふやうに帰るは不定ふじょう」

ながはら‐けいじ【永原慶二】

日本史学者。中国大連生れ。東大卒。一橋大学教授。社会経済史研究を基礎に、中世社会の全体像を提示。著「日本封建社会論」など。(1922〜2004)

⇒ながはら【永原】

なかはら‐ちかよし【中原親能】

鎌倉初期の政治家。公文所くもんじょの寄人よりうどとなり、義兄大江広元とともに幕府創業に尽力。(1143〜1208)

⇒なかはら【中原】

なかはら‐ちゅうや【中原中也】

詩人。山口県生れ。東京外語専修科修了。小林秀雄らとの交友を通して、ランボー・ヴェルレーヌの影響を受け、生の倦怠を鮮烈に詩作化。詩集「山羊の歌」「在りし日の歌」。(1907〜1937)

中原中也

提供:毎日新聞社

⇒なかはら【中原】

なかはら‐ていじろう【中原悌二郎】‥ラウ

彫刻家。釧路生れ。初め洋画を学び、荻原守衛の感化で彫刻に転じた。作「若きカフカス人」など。(1888〜1921)

⇒なかはら【中原】

なか‐ばり【中張り】

内部を張ること。また、そのもの。

なか‐ばん【中番】

辻にある番所を辻番というのに対して、辻と辻との中ほどにある番所の称。

なか‐び【中日】

①一定の期間の真ん中にあたる日。ちゅうにち。

②芝居・相撲などの興行期間の真ん中にあたる日。また、歌舞伎で、この日に幹部俳優が楽屋の者などに祝儀を出す習慣から、転じて、祝儀のこと。

なが‐び【長日・永日】

(奈良時代はナガヒ)朝から日暮までの時間の長い日。特に春にいう。日永。万葉集12「霞立つ春の―を」↔長夜ながよ

なか‐ひき【中引】

昔、牛車に男女が同乗する時、簾の内にかけて隔てとした几帳きちょう。

なか‐びく【中低】

①中ほどが低くくぼんでいること。なかくぼ。

②鼻の低いこと。西鶴織留5「―なる顔」→なかだか

なが‐び・く【長引く】

〔自五〕

予想または予定した以上に時間が長くかかる。はかどらず、のびのびになる。延引する。「会議が―・く」

なが‐ひこ【長彦】

稲の異称。長彦の稲。清輔集「世を―の種や蒔くらむ」

⇒ながひこ‐の‐いね【長彦の稲】

⇒ながひこ‐の‐かゆ【長彦の粥】

ながひこ‐の‐いね【長彦の稲】

稲の異称。夫木和歌抄36「永田につくる―」

⇒なが‐ひこ【長彦】

ながひこ‐の‐かゆ【長彦の粥】

子の誕生後、七夜の産養うぶやしないの祝言に用いる粥。永久百首「君が代は―七かへり祝ふ言葉にあへざらめやは」

⇒なが‐ひこ【長彦】

なか‐びしゃ【中飛車】

将棋の一戦法。振飛車ふりびしゃで、飛車を中央の王将の頭に移して駒組みをすること。

なが‐ひたたれ【長直垂】

鎧よろい直垂に対し、普通の直垂。

なが‐びつ【長櫃】

①長形の櫃。長持の類。衣服・調度を入れ、運ぶときは棒を通して二人でかついだ。

②長炭櫃ながすびつ。

なか‐びと【中人・仲人】

なかだちとなる人。なこうど。ちゅうにん。催馬楽、浅水「―立てて」

なが‐ひと【長人】

長命の人。古事記下「汝なこそは世の―」

なが‐ひばち【長火鉢】

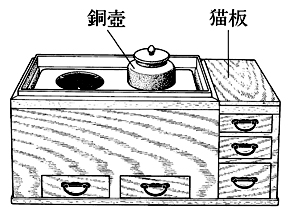

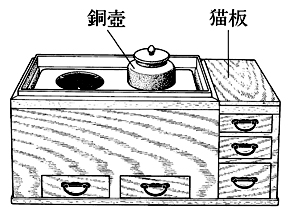

長方形の箱火鉢。ひきだし・猫板・銅壺どうこなどが付属し、茶の間・居間などに置く。

長火鉢

⇒なかはら【中原】

なかはら‐ていじろう【中原悌二郎】‥ラウ

彫刻家。釧路生れ。初め洋画を学び、荻原守衛の感化で彫刻に転じた。作「若きカフカス人」など。(1888〜1921)

⇒なかはら【中原】

なか‐ばり【中張り】

内部を張ること。また、そのもの。

なか‐ばん【中番】

辻にある番所を辻番というのに対して、辻と辻との中ほどにある番所の称。

なか‐び【中日】

①一定の期間の真ん中にあたる日。ちゅうにち。

②芝居・相撲などの興行期間の真ん中にあたる日。また、歌舞伎で、この日に幹部俳優が楽屋の者などに祝儀を出す習慣から、転じて、祝儀のこと。

なが‐び【長日・永日】

(奈良時代はナガヒ)朝から日暮までの時間の長い日。特に春にいう。日永。万葉集12「霞立つ春の―を」↔長夜ながよ

なか‐ひき【中引】

昔、牛車に男女が同乗する時、簾の内にかけて隔てとした几帳きちょう。

なか‐びく【中低】

①中ほどが低くくぼんでいること。なかくぼ。

②鼻の低いこと。西鶴織留5「―なる顔」→なかだか

なが‐び・く【長引く】

〔自五〕

予想または予定した以上に時間が長くかかる。はかどらず、のびのびになる。延引する。「会議が―・く」

なが‐ひこ【長彦】

稲の異称。長彦の稲。清輔集「世を―の種や蒔くらむ」

⇒ながひこ‐の‐いね【長彦の稲】

⇒ながひこ‐の‐かゆ【長彦の粥】

ながひこ‐の‐いね【長彦の稲】

稲の異称。夫木和歌抄36「永田につくる―」

⇒なが‐ひこ【長彦】

ながひこ‐の‐かゆ【長彦の粥】

子の誕生後、七夜の産養うぶやしないの祝言に用いる粥。永久百首「君が代は―七かへり祝ふ言葉にあへざらめやは」

⇒なが‐ひこ【長彦】

なか‐びしゃ【中飛車】

将棋の一戦法。振飛車ふりびしゃで、飛車を中央の王将の頭に移して駒組みをすること。

なが‐ひたたれ【長直垂】

鎧よろい直垂に対し、普通の直垂。

なが‐びつ【長櫃】

①長形の櫃。長持の類。衣服・調度を入れ、運ぶときは棒を通して二人でかついだ。

②長炭櫃ながすびつ。

なか‐びと【中人・仲人】

なかだちとなる人。なこうど。ちゅうにん。催馬楽、浅水「―立てて」

なが‐ひと【長人】

長命の人。古事記下「汝なこそは世の―」

なが‐ひばち【長火鉢】

長方形の箱火鉢。ひきだし・猫板・銅壺どうこなどが付属し、茶の間・居間などに置く。

長火鉢

銅壺

猫板

なか‐びより【中日和】

①雨の降り続く中途にちょっと晴れること。

②長病みで死ぬ少し前に、ちょっと治るように見えること。なかなおり。

ながひら‐がみ【長平紙】

丈長たけながの一種。杉原紙を幅広く横にたたんだもので、女の髪の飾りとして掛けた。

なが‐ぶ【長夫】

長い間つとめる夫役ぶやく。御伽草子、物くさ太郎「―をあてらるる」

なが‐ふえ【長笛】

管の長い横笛。

なが‐ふくりん【長覆輪】

太刀の鞘さやに、刃方はがたと棟方むねがたの上下を鞘尻の方から半分ほどまたは二の足際まで、薄い金属板で覆輪ふくりんをかけたもの。

なか‐ぶた【中蓋】

蓋を二重に取り付けた容器の、中側のふた。内蓋。

なが‐ぶろ【長風呂】

風呂に長い時間入ること。長湯。

なか‐べ【中陪・中倍・中重】

平安時代以降、公家の装束や几帳の帷かたびらで、表地と裏地との間に加えて多彩な美しさを表した絹。近世、小袿こうちきの特色として、袖口や襟・裾回しの表地と裏地との間に中陪なかべを入れるようになった。なかえ。

なか‐へだて【中隔て】

中間のしきり。なかじきり。源氏物語玉鬘「この―なる三条を呼ばすれど」

なか‐へり【中縁】

二重の縁を置いた掛物の表具で、中の方の縁。

なが‐へんじ【長返事】

声を長く引いてする返事。

なが‐ぼう【長棒】‥バウ

長棒駕籠の略。

⇒ながぼう‐かご【長棒駕籠】

ながぼう‐かご【長棒駕籠】‥バウ‥

棒が長く、数人で舁かく上等な駕籠。家格のある人や特に許可を得た人だけの乗用。↔切棒きりぼう駕籠

⇒なが‐ぼう【長棒】

なが‐ぼえ【長吠え】

①犬などが長く声を引いて吠えること。

②長たらしくものを言うこと。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「―せずといにましよ」

なか‐ぼそ【中細】

①中央の細いこと。また、そのもの。

②(女房詞)杵きね。

ながほ‐そう【長穂草】‥サウ

(→)穂長草に同じ。

なか‐ほど【中程】

①期間や場所などの真ん中のあたり。

②品質・順位などの、中ぐらいの程度。「成績は―だった」

なか‐ぼね【中骨】

魚の背骨。中落ち。

なか‐ま【中間】

物に囲まれた真ん中の部分。あいだあいだ。名所方角抄「国中に山無し、―は人家なり」

なかま【中間】

福岡県北部の市。市の中央を遠賀おんが川が北流し、筑豊炭田の炭鉱都市として栄えた。現在、炭鉱は閉山。人口4万7千。

なか‐ま【仲間】

①ともに事をする人。同じ仕事をする人。また、その集り。同類。伴侶。たぐい。

②近世における商工業者の独占的な同業組合。株仲間。

⇒なかま‐いしき【仲間意識】

⇒なかま‐いり【仲間入り】

⇒なかま‐うけ【仲間受け】

⇒なかま‐うち【仲間内】

⇒なかま‐がい【仲間買い】

⇒なかま‐ぐい【仲間食い】

⇒なかま‐さんよう【仲間算用】

⇒なかま‐だおし【仲間倒し】

⇒なかま‐はずれ【仲間外れ】

⇒なかま‐われ【仲間割れ】

なかま‐いしき【仲間意識】

互いに同じ組織の仲間だと感じる連帯の意識。

⇒なか‐ま【仲間】

なかま‐いり【仲間入り】

仲間に加わること。

⇒なか‐ま【仲間】

なかま‐うけ【仲間受け】

仲間の気受け。仲間の間の評判。「―をねらう」

⇒なか‐ま【仲間】

なかま‐うち【仲間内】

気心の知れた者たちの内部。「―での話題」

⇒なか‐ま【仲間】

なかま‐がい【仲間買い】‥ガヒ

仲間同士で金を出し合って買うこと。好色一代女4「―の安部茶」

⇒なか‐ま【仲間】

なか‐まき【中巻】

短刀の一種。鞘に納めずに携行したもの。〈日葡辞書〉

なが‐まき【長巻】

①太刀の中心なかごを長く作り、鍔つばを入れて長い柄つかを加え、表面を手縄や紐などで巻いたもの。戦場に携えて、人馬の足などを払い倒すのに用いた。長巻の太刀。野太刀。

②1を持って出陣した兵士。

なか‐まく【中幕】

①水色の幕。軍陣で夜用いるから夜幕やまくともいう。

②歌舞伎で、一番目狂言と二番目狂言との間に演ずる狂言。多くは一幕物で、目先をかえるため華やかなものをえらぶ。京坂では中狂言なかきょうげんと呼んだ。また、江戸時代の二番目狂言では、全3幕より成る場合、2幕目をいう。

なかま‐ぐい【仲間食い】‥グヒ

仲間うちを食いあらすこと。また、その人。

⇒なか‐ま【仲間】

なが‐まくら【長枕】

二人が共寝するときに使う長い枕。また、それをして寝ること。

なかま‐さんよう【仲間算用】

仲間同士の間での金銭勘定。

⇒なか‐ま【仲間】

なかま‐だおし【仲間倒し】‥ダフシ

仲間の者に損害を与えること。また、その人。

⇒なか‐ま【仲間】

ながまちうら【長町裏】

浄瑠璃「夏祭浪花鑑なつまつりなにわかがみ」7段目の通称。また、歌舞伎での同じ場面の通称。

ながまちおんなはらきり【長町女腹切】‥ヲンナ‥

浄瑠璃。近松門左衛門作の世話物。1712年(正徳2)初演。お花半七の心中事件と、大坂長町の女の腹切事件とを組み合わせて脚色。

なかま‐はずれ【仲間外れ】‥ハヅレ

仲間から除かれること。また、その人。

⇒なか‐ま【仲間】

なが‐ま・る【長まる】

〔自四〕

長くなる。体を伸ばしてながながと横になる。

なかま‐われ【仲間割れ】

仲違いして仲間同士が分裂すること。

⇒なか‐ま【仲間】

なか‐み【中身・中味】

(中味は当て字)

①中にはいっている物。中に含まれているもの。物事の内容。外見ではなく、実質。「―のない話」

②刀剣・槍などの鞘に納める部分。刀身。

なが‐み【長み】

長い感じ。心もち長いこと。好色一代女1「耳―あつて縁あさく」

なが‐み【長身】

刀・槍などの身の長いこと。また、そのもの。日葡辞書「ナガミヤリ」

なか‐みかど【中御門】

①藤原北家の称。

②待賢門の別称。

なかみかど‐てんのう【中御門天皇】‥ワウ

江戸中期の天皇。東山天皇の第5皇子。名は慶仁やすひと。桜町天皇に譲位。(在位1709〜1735)(1701〜1737)→天皇(表)

なかみがわ【中上川】‥ガハ

姓氏の一つ。

⇒なかみがわ‐ひこじろう【中上川彦次郎】

なかみがわ‐ひこじろう【中上川彦次郎】‥ガハ‥ラウ

実業家。豊前中津生れ。福沢諭吉の甥。慶応義塾に学び、時事新報社長。三井銀行理事となり、産業への積極的進出をはかり、三井財閥の基礎を確立。(1854〜1901)

⇒なかみがわ【中上川】

なが‐みじか【長短】

長いことと短いこと。長いものと短いもの。ちょうたん。

なか‐みせ【仲店・仲見世】

社寺の境内などにある商店街。久保田万太郎、お米と十吉「―で十月の雑誌を買ひ、雷門かみなりもんで紅茶を飲のんで、いつもの通り厩橋うまやばしまで」。「浅草―」

なか‐みち【中道】

①道のなかほど。途中。源氏物語総角「はるかなる御―を急ぎ」

②まんなかの道。

③登山者が山の中腹を横にめぐること。お中道ちゅうどうめぐり。

なが‐みち【長道】

①長い道。長くつづいた道。遠い道。

②長い道のり。長途。

ながみち【長道】

江戸前期の会津の刀工。三善氏。通称、藤四郎。1659年(万治2)陸奥大掾を受領。(1633〜1685)

なか‐みちよ【那珂通世】

東洋史学者。旧姓、藤村。盛岡生れ。日本・朝鮮・中国の古代史を研究、神武紀元の誤りを指摘し、また蒙古史を開拓。著「支那通史」「成吉思汗実録」「外交繹史」など。(1851〜1908)

⇒なか【那珂】

ながみつ【長光】

①鎌倉後期、備前長船おさふねの刀工。足利将軍の宝刀「大般若長光」の作者。同名が数代ある。

②狂言。悪者が田舎者の持った長光の太刀に手をかけ、わが物だと言って争いとなり、目代もくだいに刀のことをいろいろ聞かれてごまかすが、見破られる。

なかみなと【那珂湊】

「ひたちなか」参照。

ながみ‐パンのき【長実麺麭の樹】

〔植〕ハラミツの別称。

なが・む【眺む】

〔他下二〕

⇒ながめる(下一)

なが・む【詠む】

〔他下二〕

(「長む」の意か)

①声を長くひく。また、声を長くひいて詩歌をうたう。蜻蛉日記中「鹿の…いとうら若き声に、はるかに―・め鳴きたなり」

②詠ずる。吟ずる。詩歌をつくる。袋草紙「あやしの宿直童とのいわらわのつちに伏せりて―・めける歌也」

なか‐むかし【中昔】

上代と近世との中間。あまり古くない昔。中古。中世。御伽草子、鉢かづき「―のことにやありけん」

なが‐むし【長虫】

蛇の異称。

なが‐むしろ【長筵】

丈の長い筵。筵道えんどう・畳表の類。

なかむら【中村】

高知県四万十しまんと市の地名。室町時代一条氏の支配地で、京都を模した町を建設。

なかむら【中村】

姓氏の一つ。

⇒なかむら‐うたえもん【中村歌右衛門】

⇒なかむら‐がくりょう【中村岳陵】

⇒なかむら‐かんえもん【中村翫右衛門】

⇒なかむら‐かんざぶろう【中村勘三郎】

⇒なかむら‐がんじろう【中村鴈治郎】

⇒なかむら‐きちえもん【中村吉右衛門】

⇒なかむら‐きちぞう【中村吉蔵】

⇒なかむら‐くさたお【中村草田男】

⇒なかむら‐けんいち【中村研一】

⇒なかむら‐けんきち【中村憲吉】

⇒なかむら‐ざ【中村座】

⇒なかむら‐しんいちろう【中村真一郎】

⇒なかむら‐つね【中村彝】

⇒なかむら‐ていじょ【中村汀女】

⇒なかむら‐てきさい【中村惕斎】

⇒なかむら‐とみじゅうろう【中村富十郎】

⇒なかむら‐なかぞう【中村仲蔵】

⇒なかむら‐はくよう【中村白葉】

⇒なかむら‐はじめ【中村元】

⇒なかむら‐ふせつ【中村不折】

⇒なかむら‐まさなお【中村正直】

⇒なかむら‐みつお【中村光夫】

⇒なかむら‐むらお【中村武羅夫】

⇒なかむら‐や【中村屋】

なかむら‐うたえもん【中村歌右衛門】‥ヱ‥

歌舞伎俳優。

①(初代)金沢の医師大関俊庵の子。旅役者から京・大坂へ進出、実悪を得意とし随一とうたわれた。屋号、加賀屋。(1714〜1791)

②(3代)初代の子。屋号、加賀屋。俳名、芝翫しかん・梅玉。芸風は善悪、老若男女、時代と世話、地芸と所作とすべてに巧み。三都を通じ、化政期の代表的名優といわれる。(1778〜1838)

③(4代)3代門人中村藤太郎。以下の屋号、成駒屋。俳名、翫雀かんじゃく。江戸の人。時代物がよく、所作事も得意とした。(1798〜1852)

④(5代)4代芝翫の養子。本名、栄次郎。天成の美貌と品位とで、大正・昭和の歌舞伎界に盛名をはせ、「桐一葉」などの新史劇に一生面を開いた。当り役は淀君・政岡・義経など。(1865〜1940)

⑤(6代)本名、河村藤雄。5代の次男。時代物・世話物・新作など各分野に当り役が多く、第二次大戦後の歌舞伎界で女形の至宝と称された。文化勲章。(1917〜2001)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐がくりょう【中村岳陵】

日本画家。本名、恒吉。静岡県生れ。東京美術学校卒。伝統的技法に西洋近代絵画を取り入れた新しい表現を試みる。文化勲章。(1890〜1969)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐かんえもん【中村翫右衛門】‥クワンヱ‥

(3代)歌舞伎俳優。本名、三井金次郎。屋号、成駒屋。歌舞伎界の封建的制度に反発し、1931年河原崎長十郎と前進座を創立。歌舞伎の革新に生涯尽力した。(1901〜1982)

中村翫右衛門

撮影:田村 茂

銅壺

猫板

なか‐びより【中日和】

①雨の降り続く中途にちょっと晴れること。

②長病みで死ぬ少し前に、ちょっと治るように見えること。なかなおり。

ながひら‐がみ【長平紙】

丈長たけながの一種。杉原紙を幅広く横にたたんだもので、女の髪の飾りとして掛けた。

なが‐ぶ【長夫】

長い間つとめる夫役ぶやく。御伽草子、物くさ太郎「―をあてらるる」

なが‐ふえ【長笛】

管の長い横笛。

なが‐ふくりん【長覆輪】

太刀の鞘さやに、刃方はがたと棟方むねがたの上下を鞘尻の方から半分ほどまたは二の足際まで、薄い金属板で覆輪ふくりんをかけたもの。

なか‐ぶた【中蓋】

蓋を二重に取り付けた容器の、中側のふた。内蓋。

なが‐ぶろ【長風呂】

風呂に長い時間入ること。長湯。

なか‐べ【中陪・中倍・中重】

平安時代以降、公家の装束や几帳の帷かたびらで、表地と裏地との間に加えて多彩な美しさを表した絹。近世、小袿こうちきの特色として、袖口や襟・裾回しの表地と裏地との間に中陪なかべを入れるようになった。なかえ。

なか‐へだて【中隔て】

中間のしきり。なかじきり。源氏物語玉鬘「この―なる三条を呼ばすれど」

なか‐へり【中縁】

二重の縁を置いた掛物の表具で、中の方の縁。

なが‐へんじ【長返事】

声を長く引いてする返事。

なが‐ぼう【長棒】‥バウ

長棒駕籠の略。

⇒ながぼう‐かご【長棒駕籠】

ながぼう‐かご【長棒駕籠】‥バウ‥

棒が長く、数人で舁かく上等な駕籠。家格のある人や特に許可を得た人だけの乗用。↔切棒きりぼう駕籠

⇒なが‐ぼう【長棒】

なが‐ぼえ【長吠え】

①犬などが長く声を引いて吠えること。

②長たらしくものを言うこと。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「―せずといにましよ」

なか‐ぼそ【中細】

①中央の細いこと。また、そのもの。

②(女房詞)杵きね。

ながほ‐そう【長穂草】‥サウ

(→)穂長草に同じ。

なか‐ほど【中程】

①期間や場所などの真ん中のあたり。

②品質・順位などの、中ぐらいの程度。「成績は―だった」

なか‐ぼね【中骨】

魚の背骨。中落ち。

なか‐ま【中間】

物に囲まれた真ん中の部分。あいだあいだ。名所方角抄「国中に山無し、―は人家なり」

なかま【中間】

福岡県北部の市。市の中央を遠賀おんが川が北流し、筑豊炭田の炭鉱都市として栄えた。現在、炭鉱は閉山。人口4万7千。

なか‐ま【仲間】

①ともに事をする人。同じ仕事をする人。また、その集り。同類。伴侶。たぐい。

②近世における商工業者の独占的な同業組合。株仲間。

⇒なかま‐いしき【仲間意識】

⇒なかま‐いり【仲間入り】

⇒なかま‐うけ【仲間受け】

⇒なかま‐うち【仲間内】

⇒なかま‐がい【仲間買い】

⇒なかま‐ぐい【仲間食い】

⇒なかま‐さんよう【仲間算用】

⇒なかま‐だおし【仲間倒し】

⇒なかま‐はずれ【仲間外れ】

⇒なかま‐われ【仲間割れ】

なかま‐いしき【仲間意識】

互いに同じ組織の仲間だと感じる連帯の意識。

⇒なか‐ま【仲間】

なかま‐いり【仲間入り】

仲間に加わること。

⇒なか‐ま【仲間】

なかま‐うけ【仲間受け】

仲間の気受け。仲間の間の評判。「―をねらう」

⇒なか‐ま【仲間】

なかま‐うち【仲間内】

気心の知れた者たちの内部。「―での話題」

⇒なか‐ま【仲間】

なかま‐がい【仲間買い】‥ガヒ

仲間同士で金を出し合って買うこと。好色一代女4「―の安部茶」

⇒なか‐ま【仲間】

なか‐まき【中巻】

短刀の一種。鞘に納めずに携行したもの。〈日葡辞書〉

なが‐まき【長巻】

①太刀の中心なかごを長く作り、鍔つばを入れて長い柄つかを加え、表面を手縄や紐などで巻いたもの。戦場に携えて、人馬の足などを払い倒すのに用いた。長巻の太刀。野太刀。

②1を持って出陣した兵士。

なか‐まく【中幕】

①水色の幕。軍陣で夜用いるから夜幕やまくともいう。

②歌舞伎で、一番目狂言と二番目狂言との間に演ずる狂言。多くは一幕物で、目先をかえるため華やかなものをえらぶ。京坂では中狂言なかきょうげんと呼んだ。また、江戸時代の二番目狂言では、全3幕より成る場合、2幕目をいう。

なかま‐ぐい【仲間食い】‥グヒ

仲間うちを食いあらすこと。また、その人。

⇒なか‐ま【仲間】

なが‐まくら【長枕】

二人が共寝するときに使う長い枕。また、それをして寝ること。

なかま‐さんよう【仲間算用】

仲間同士の間での金銭勘定。

⇒なか‐ま【仲間】

なかま‐だおし【仲間倒し】‥ダフシ

仲間の者に損害を与えること。また、その人。

⇒なか‐ま【仲間】

ながまちうら【長町裏】

浄瑠璃「夏祭浪花鑑なつまつりなにわかがみ」7段目の通称。また、歌舞伎での同じ場面の通称。

ながまちおんなはらきり【長町女腹切】‥ヲンナ‥

浄瑠璃。近松門左衛門作の世話物。1712年(正徳2)初演。お花半七の心中事件と、大坂長町の女の腹切事件とを組み合わせて脚色。

なかま‐はずれ【仲間外れ】‥ハヅレ

仲間から除かれること。また、その人。

⇒なか‐ま【仲間】

なが‐ま・る【長まる】

〔自四〕

長くなる。体を伸ばしてながながと横になる。

なかま‐われ【仲間割れ】

仲違いして仲間同士が分裂すること。

⇒なか‐ま【仲間】

なか‐み【中身・中味】

(中味は当て字)

①中にはいっている物。中に含まれているもの。物事の内容。外見ではなく、実質。「―のない話」

②刀剣・槍などの鞘に納める部分。刀身。

なが‐み【長み】

長い感じ。心もち長いこと。好色一代女1「耳―あつて縁あさく」

なが‐み【長身】

刀・槍などの身の長いこと。また、そのもの。日葡辞書「ナガミヤリ」

なか‐みかど【中御門】

①藤原北家の称。

②待賢門の別称。

なかみかど‐てんのう【中御門天皇】‥ワウ

江戸中期の天皇。東山天皇の第5皇子。名は慶仁やすひと。桜町天皇に譲位。(在位1709〜1735)(1701〜1737)→天皇(表)

なかみがわ【中上川】‥ガハ

姓氏の一つ。

⇒なかみがわ‐ひこじろう【中上川彦次郎】

なかみがわ‐ひこじろう【中上川彦次郎】‥ガハ‥ラウ

実業家。豊前中津生れ。福沢諭吉の甥。慶応義塾に学び、時事新報社長。三井銀行理事となり、産業への積極的進出をはかり、三井財閥の基礎を確立。(1854〜1901)

⇒なかみがわ【中上川】

なが‐みじか【長短】

長いことと短いこと。長いものと短いもの。ちょうたん。

なか‐みせ【仲店・仲見世】

社寺の境内などにある商店街。久保田万太郎、お米と十吉「―で十月の雑誌を買ひ、雷門かみなりもんで紅茶を飲のんで、いつもの通り厩橋うまやばしまで」。「浅草―」

なか‐みち【中道】

①道のなかほど。途中。源氏物語総角「はるかなる御―を急ぎ」

②まんなかの道。

③登山者が山の中腹を横にめぐること。お中道ちゅうどうめぐり。

なが‐みち【長道】

①長い道。長くつづいた道。遠い道。

②長い道のり。長途。

ながみち【長道】

江戸前期の会津の刀工。三善氏。通称、藤四郎。1659年(万治2)陸奥大掾を受領。(1633〜1685)

なか‐みちよ【那珂通世】

東洋史学者。旧姓、藤村。盛岡生れ。日本・朝鮮・中国の古代史を研究、神武紀元の誤りを指摘し、また蒙古史を開拓。著「支那通史」「成吉思汗実録」「外交繹史」など。(1851〜1908)

⇒なか【那珂】

ながみつ【長光】

①鎌倉後期、備前長船おさふねの刀工。足利将軍の宝刀「大般若長光」の作者。同名が数代ある。

②狂言。悪者が田舎者の持った長光の太刀に手をかけ、わが物だと言って争いとなり、目代もくだいに刀のことをいろいろ聞かれてごまかすが、見破られる。

なかみなと【那珂湊】

「ひたちなか」参照。

ながみ‐パンのき【長実麺麭の樹】

〔植〕ハラミツの別称。

なが・む【眺む】

〔他下二〕

⇒ながめる(下一)

なが・む【詠む】

〔他下二〕

(「長む」の意か)

①声を長くひく。また、声を長くひいて詩歌をうたう。蜻蛉日記中「鹿の…いとうら若き声に、はるかに―・め鳴きたなり」

②詠ずる。吟ずる。詩歌をつくる。袋草紙「あやしの宿直童とのいわらわのつちに伏せりて―・めける歌也」

なか‐むかし【中昔】

上代と近世との中間。あまり古くない昔。中古。中世。御伽草子、鉢かづき「―のことにやありけん」

なが‐むし【長虫】

蛇の異称。

なが‐むしろ【長筵】

丈の長い筵。筵道えんどう・畳表の類。

なかむら【中村】

高知県四万十しまんと市の地名。室町時代一条氏の支配地で、京都を模した町を建設。

なかむら【中村】

姓氏の一つ。

⇒なかむら‐うたえもん【中村歌右衛門】

⇒なかむら‐がくりょう【中村岳陵】

⇒なかむら‐かんえもん【中村翫右衛門】

⇒なかむら‐かんざぶろう【中村勘三郎】

⇒なかむら‐がんじろう【中村鴈治郎】

⇒なかむら‐きちえもん【中村吉右衛門】

⇒なかむら‐きちぞう【中村吉蔵】

⇒なかむら‐くさたお【中村草田男】

⇒なかむら‐けんいち【中村研一】

⇒なかむら‐けんきち【中村憲吉】

⇒なかむら‐ざ【中村座】

⇒なかむら‐しんいちろう【中村真一郎】

⇒なかむら‐つね【中村彝】

⇒なかむら‐ていじょ【中村汀女】

⇒なかむら‐てきさい【中村惕斎】

⇒なかむら‐とみじゅうろう【中村富十郎】

⇒なかむら‐なかぞう【中村仲蔵】

⇒なかむら‐はくよう【中村白葉】

⇒なかむら‐はじめ【中村元】

⇒なかむら‐ふせつ【中村不折】

⇒なかむら‐まさなお【中村正直】

⇒なかむら‐みつお【中村光夫】

⇒なかむら‐むらお【中村武羅夫】

⇒なかむら‐や【中村屋】

なかむら‐うたえもん【中村歌右衛門】‥ヱ‥

歌舞伎俳優。

①(初代)金沢の医師大関俊庵の子。旅役者から京・大坂へ進出、実悪を得意とし随一とうたわれた。屋号、加賀屋。(1714〜1791)

②(3代)初代の子。屋号、加賀屋。俳名、芝翫しかん・梅玉。芸風は善悪、老若男女、時代と世話、地芸と所作とすべてに巧み。三都を通じ、化政期の代表的名優といわれる。(1778〜1838)

③(4代)3代門人中村藤太郎。以下の屋号、成駒屋。俳名、翫雀かんじゃく。江戸の人。時代物がよく、所作事も得意とした。(1798〜1852)

④(5代)4代芝翫の養子。本名、栄次郎。天成の美貌と品位とで、大正・昭和の歌舞伎界に盛名をはせ、「桐一葉」などの新史劇に一生面を開いた。当り役は淀君・政岡・義経など。(1865〜1940)

⑤(6代)本名、河村藤雄。5代の次男。時代物・世話物・新作など各分野に当り役が多く、第二次大戦後の歌舞伎界で女形の至宝と称された。文化勲章。(1917〜2001)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐がくりょう【中村岳陵】

日本画家。本名、恒吉。静岡県生れ。東京美術学校卒。伝統的技法に西洋近代絵画を取り入れた新しい表現を試みる。文化勲章。(1890〜1969)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐かんえもん【中村翫右衛門】‥クワンヱ‥

(3代)歌舞伎俳優。本名、三井金次郎。屋号、成駒屋。歌舞伎界の封建的制度に反発し、1931年河原崎長十郎と前進座を創立。歌舞伎の革新に生涯尽力した。(1901〜1982)

中村翫右衛門

撮影:田村 茂

⇒なかむら【中村】

なかむら‐かんざぶろう【中村勘三郎】‥ラウ

歌舞伎俳優。

①(初代)山城の人。江戸中橋南地に猿若座創設、後に中村座と改称。以後代々座元と俳優とを兼ねた。(1598〜1658)

②(4代)初代の孫。座元隠退後、中村伝九郎と改名。朝比奈物を当り役とした。(1662〜1713)

③(17代)本名、波野聖司。初代吉右衛門の弟。前名、中村もしほ。1950年襲名。第二次大戦後の歌舞伎界を代表する一人。文化勲章。(1909〜1988)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐がんじろう【中村鴈治郎】‥ヂラウ

歌舞伎俳優。屋号、成駒屋。

①(初代)3代中村翫雀の子。大阪の人。和事の名人として上方歌舞伎界の王座を占めた。(1860〜1935)

②(2代)初代の次男。前名、中村扇雀(初代)・中村翫雀(4代)。1947年襲名。和事を演じ、上方歌舞伎の芸風を守る。一時映画に転じて活躍。(1902〜1983)

中村雁治郎

撮影:林 忠彦

⇒なかむら【中村】

なかむら‐かんざぶろう【中村勘三郎】‥ラウ

歌舞伎俳優。

①(初代)山城の人。江戸中橋南地に猿若座創設、後に中村座と改称。以後代々座元と俳優とを兼ねた。(1598〜1658)

②(4代)初代の孫。座元隠退後、中村伝九郎と改名。朝比奈物を当り役とした。(1662〜1713)

③(17代)本名、波野聖司。初代吉右衛門の弟。前名、中村もしほ。1950年襲名。第二次大戦後の歌舞伎界を代表する一人。文化勲章。(1909〜1988)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐がんじろう【中村鴈治郎】‥ヂラウ

歌舞伎俳優。屋号、成駒屋。

①(初代)3代中村翫雀の子。大阪の人。和事の名人として上方歌舞伎界の王座を占めた。(1860〜1935)

②(2代)初代の次男。前名、中村扇雀(初代)・中村翫雀(4代)。1947年襲名。和事を演じ、上方歌舞伎の芸風を守る。一時映画に転じて活躍。(1902〜1983)

中村雁治郎

撮影:林 忠彦

⇒なかむら【中村】

なかむら‐きちえもん【中村吉右衛門】‥ヱ‥

(初代)歌舞伎俳優。3代中村歌六の長男。本名、波野辰次郎。東京生れ。屋号、播磨屋。立役で時代物・世話物ともによくし、6代尾上菊五郎と並んで菊吉時代を作った。当り役は石切梶原・盛綱・清正など。文化勲章。(1886〜1954)

中村吉右衛門(1)

撮影:田村 茂

⇒なかむら【中村】

なかむら‐きちえもん【中村吉右衛門】‥ヱ‥

(初代)歌舞伎俳優。3代中村歌六の長男。本名、波野辰次郎。東京生れ。屋号、播磨屋。立役で時代物・世話物ともによくし、6代尾上菊五郎と並んで菊吉時代を作った。当り役は石切梶原・盛綱・清正など。文化勲章。(1886〜1954)

中村吉右衛門(1)

撮影:田村 茂

中村吉右衛門(2)

撮影:石井幸之助

中村吉右衛門(2)

撮影:石井幸之助

⇒なかむら【中村】

なかむら‐きちぞう【中村吉蔵】‥ザウ

小説家・劇作家。島根県生れ。早大教授。坪内逍遥門下として島村抱月らとともに日本の近代劇運動の指導者。小説「無花果」、戯曲「剃刀」「井伊大老の死」「星亨」など。(1877〜1941)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐くさたお【中村草田男】‥ヲ

俳人。本名、清一郎。中国廈門アモイ生れ。東大卒。「ホトトギス」同人を経て「万緑」主宰。全人的な句作を説き、人間探求派と称された。句集「長子」「銀河依然」など。(1901〜1983)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐けんいち【中村研一】

洋画家。福岡県生れ。東京美術学校卒。パリに留学。堅実な写実的画風をもち、第二次大戦中は戦争記録画を制作。帝展・日展に出品。(1895〜1967)

中村研一

撮影:田沼武能

⇒なかむら【中村】

なかむら‐きちぞう【中村吉蔵】‥ザウ

小説家・劇作家。島根県生れ。早大教授。坪内逍遥門下として島村抱月らとともに日本の近代劇運動の指導者。小説「無花果」、戯曲「剃刀」「井伊大老の死」「星亨」など。(1877〜1941)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐くさたお【中村草田男】‥ヲ

俳人。本名、清一郎。中国廈門アモイ生れ。東大卒。「ホトトギス」同人を経て「万緑」主宰。全人的な句作を説き、人間探求派と称された。句集「長子」「銀河依然」など。(1901〜1983)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐けんいち【中村研一】

洋画家。福岡県生れ。東京美術学校卒。パリに留学。堅実な写実的画風をもち、第二次大戦中は戦争記録画を制作。帝展・日展に出品。(1895〜1967)

中村研一

撮影:田沼武能

⇒なかむら【中村】

なかむら‐けんきち【中村憲吉】

歌人。広島県生れ。東大卒。伊藤左千夫に師事、「アララギ」同人。歌集に島木赤彦との合著「馬鈴薯の花」や「林泉集」「軽雷集」など。(1889〜1934)

中村憲吉

提供:岩波書店

⇒なかむら【中村】

なかむら‐けんきち【中村憲吉】

歌人。広島県生れ。東大卒。伊藤左千夫に師事、「アララギ」同人。歌集に島木赤彦との合著「馬鈴薯の花」や「林泉集」「軽雷集」など。(1889〜1934)

中村憲吉

提供:岩波書店

⇒なかむら【中村】

なかむら‐ざ【中村座】

歌舞伎劇場。江戸三座の一つ。1624年(寛永1)猿若(中村)勘三郎が江戸中橋に創立、初め猿若座と称したが、51年(慶安4)堺町(後の人形町)に移り中村座と改称。1842年(天保13)猿若町に移り、明治になって都座・猿若座と改称。ついで浅草鳥越に移り、また中村座・鳥越座と変わったが、93年(明治26)焼失、廃座。

⇒なかむら【中村】

なかむら‐しんいちろう【中村真一郎】‥ラウ

小説家・評論家。東京生れ。東大卒。仏文と日本古典の融合をめざす「空中庭園」や「四季」四部作を発表。作「頼山陽とその時代」など。(1918〜1997)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐つね【中村彝】

洋画家。水戸の人。はじめ白馬会研究所に学び、太平洋画会研究所に転ずる。西洋近代絵画の独特な受容により画風を確立。作「エロシェンコ像」「老母像」など。(1887〜1924)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐ていじょ【中村汀女】‥ヂヨ

俳人。本名、破魔子。熊本市生れ。熊本高女卒。現代女流俳人の草分け。日常吟で知られ、俳句の普及に貢献。句集「汀女句集」「花影」など。(1900〜1988)

中村汀女

撮影:田沼武能

⇒なかむら【中村】

なかむら‐ざ【中村座】

歌舞伎劇場。江戸三座の一つ。1624年(寛永1)猿若(中村)勘三郎が江戸中橋に創立、初め猿若座と称したが、51年(慶安4)堺町(後の人形町)に移り中村座と改称。1842年(天保13)猿若町に移り、明治になって都座・猿若座と改称。ついで浅草鳥越に移り、また中村座・鳥越座と変わったが、93年(明治26)焼失、廃座。

⇒なかむら【中村】

なかむら‐しんいちろう【中村真一郎】‥ラウ

小説家・評論家。東京生れ。東大卒。仏文と日本古典の融合をめざす「空中庭園」や「四季」四部作を発表。作「頼山陽とその時代」など。(1918〜1997)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐つね【中村彝】

洋画家。水戸の人。はじめ白馬会研究所に学び、太平洋画会研究所に転ずる。西洋近代絵画の独特な受容により画風を確立。作「エロシェンコ像」「老母像」など。(1887〜1924)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐ていじょ【中村汀女】‥ヂヨ

俳人。本名、破魔子。熊本市生れ。熊本高女卒。現代女流俳人の草分け。日常吟で知られ、俳句の普及に貢献。句集「汀女句集」「花影」など。(1900〜1988)

中村汀女

撮影:田沼武能

⇒なかむら【中村】

なかむら‐てきさい【中村惕斎】

江戸前期の儒学者。名は之欽・欽。京都の人。天文・地理・制度史に通暁、朱子学を奉じ、当時、伊藤仁斎と並称。著「訓蒙図彙きんもうずい」「四書鈔説」「近思録示蒙句解」「筆記書経集伝」など。(1629〜1702)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐とみじゅうろう【中村富十郎】‥ジフラウ

歌舞伎俳優。

①(初代)女形の宗家芳沢あやめの3男。美貌で上品、地芸・舞踊ともにすぐれた女形。特に、舞踊「京鹿子娘道成寺きょうがのこむすめどうじょうじ」の創演者として有名。(1719〜1786)

②(4代)坂東彦十郎の3男。3代中村梅玉没後、上方歌舞伎の立女形として活躍。(1908〜1960)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐なかぞう【中村仲蔵】‥ザウ

(初代)歌舞伎俳優。家柄に恵まれなかったが、実力で数々の新演出を試み、名をなした実悪役者。特に舞踊の名人として舞踊劇を大成。俳名、秀鶴。(1736〜1790)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐はくよう【中村白葉】‥エフ

ロシア文学者。兵庫県生れ。東京外語学校卒。「罪と罰」を初めて原典から翻訳するなど、数多くのロシア文学を訳出。(1890〜1974)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐はじめ【中村元】

インド哲学者・仏教学者。松江市生れ。仏典の口語訳などを通じて東洋思想の普及に尽力。著「初期ヴェーダーンタ哲学史」、編著「仏教語大辞典」など。文化勲章。(1911〜1999)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐ふせつ【中村不折】

洋画家・書家。本名、鈼太郎さくたろう。江戸生れ。初め南画を学び、のち洋画に転ずる。渡仏してローランス(J. P. Laurens1838〜1921)に師事。帰国後、太平洋画会で活躍。歴史画を得意とした。また、六朝書道を研究、書道博物館を創設。(1866〜1943)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐まさなお【中村正直】‥ナホ

洋学者・教育家。号は敬宇。江戸生れ。儒学・英学を学び、1866年(慶応2)幕命により渡英。明六社を組織し、啓蒙思想の普及に努力。東大教授。貴族院議員。訳著「西国立志編」「自由之理」など。(1832〜1891)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐みつお【中村光夫】‥ヲ

文芸評論家。本名、木庭一郎。東京生れ。東大仏文科卒。西欧近代文学理論に裏付けられた明快な論理で日本近代小説の歪みを批判。著「風俗小説論」「二葉亭四迷伝」のほか、戯曲・小説の作もある。(1911〜1988)

[image format=jpg,inline=0,page=11211,offset=917]中村光夫

撮影:田沼武

⇒なかむら【中村】

なかむら‐てきさい【中村惕斎】

江戸前期の儒学者。名は之欽・欽。京都の人。天文・地理・制度史に通暁、朱子学を奉じ、当時、伊藤仁斎と並称。著「訓蒙図彙きんもうずい」「四書鈔説」「近思録示蒙句解」「筆記書経集伝」など。(1629〜1702)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐とみじゅうろう【中村富十郎】‥ジフラウ

歌舞伎俳優。

①(初代)女形の宗家芳沢あやめの3男。美貌で上品、地芸・舞踊ともにすぐれた女形。特に、舞踊「京鹿子娘道成寺きょうがのこむすめどうじょうじ」の創演者として有名。(1719〜1786)

②(4代)坂東彦十郎の3男。3代中村梅玉没後、上方歌舞伎の立女形として活躍。(1908〜1960)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐なかぞう【中村仲蔵】‥ザウ

(初代)歌舞伎俳優。家柄に恵まれなかったが、実力で数々の新演出を試み、名をなした実悪役者。特に舞踊の名人として舞踊劇を大成。俳名、秀鶴。(1736〜1790)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐はくよう【中村白葉】‥エフ

ロシア文学者。兵庫県生れ。東京外語学校卒。「罪と罰」を初めて原典から翻訳するなど、数多くのロシア文学を訳出。(1890〜1974)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐はじめ【中村元】

インド哲学者・仏教学者。松江市生れ。仏典の口語訳などを通じて東洋思想の普及に尽力。著「初期ヴェーダーンタ哲学史」、編著「仏教語大辞典」など。文化勲章。(1911〜1999)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐ふせつ【中村不折】

洋画家・書家。本名、鈼太郎さくたろう。江戸生れ。初め南画を学び、のち洋画に転ずる。渡仏してローランス(J. P. Laurens1838〜1921)に師事。帰国後、太平洋画会で活躍。歴史画を得意とした。また、六朝書道を研究、書道博物館を創設。(1866〜1943)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐まさなお【中村正直】‥ナホ

洋学者・教育家。号は敬宇。江戸生れ。儒学・英学を学び、1866年(慶応2)幕命により渡英。明六社を組織し、啓蒙思想の普及に努力。東大教授。貴族院議員。訳著「西国立志編」「自由之理」など。(1832〜1891)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐みつお【中村光夫】‥ヲ

文芸評論家。本名、木庭一郎。東京生れ。東大仏文科卒。西欧近代文学理論に裏付けられた明快な論理で日本近代小説の歪みを批判。著「風俗小説論」「二葉亭四迷伝」のほか、戯曲・小説の作もある。(1911〜1988)

[image format=jpg,inline=0,page=11211,offset=917]中村光夫

撮影:田沼武

⇒なかの‐がっこう【中野学校】

なかの【中野】

姓氏の一つ。

⇒なかの‐こうじ【中野孝次】

⇒なかの‐しげはる【中野重治】

⇒なかの‐せいごう【中野正剛】

⇒なかの‐よしお【中野好夫】

⇒なかの‐りゅうほ【中野柳圃】

ながの【永野】

姓氏の一つ。

⇒ながの‐おさみ【永野修身】

ながの【長野】

①中部地方の中央部、内陸の県。信濃国を管轄。面積1万3562平方キロメートル。人口219万6千。全19市。

→小諸馬子唄

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②長野県北部、長野盆地にある市。県庁所在地。善光寺を中心に発達した門前町。リンゴ栽培が盛ん。食品・電子機器工業が立地。人口37万9千。

⇒ながの‐じどうしゃどう【長野自動車道】

⇒ながの‐しんかんせん【長野新幹線】

⇒ながの‐ぼんち【長野盆地】

なが‐の【長の・永の】

(連体詞的に)長い。また、永久の。「―いとま」「―旅路に出る」

⇒ながの‐わかれ【永の別れ】

なか‐の‐あき【仲の秋】

陰暦8月の異称。仲秋ちゅうしゅう。

なか‐の‐いつか【中の五日】

月の15日。増鏡「二月きさらぎの―は、鶴の林にたき木尽きにし日なれば」

なか‐の‐いのこ【中の亥の子】‥ヰノコ

陰暦10月に亥の日が3度ある時、その中間の亥の日。この日に餅をついて食し、また初めて炬燵こたつをあける。

なか‐の‐いん【中の院】‥ヰン

一時に三人の院(上皇・法皇)がある時、その第2の院の称。ちゅういん。

なかのいん【中院】‥ヰン

村上源氏一流の家名。源通親の子通方を祖とする。

⇒なかのいん‐みちかつ【中院通勝】

⇒なかのいん‐みちむら【中院通村】

なかのいん‐みちかつ【中院通勝】‥ヰン‥

安土桃山時代の学者・歌人。号は也足軒。法号、素然。細川幽斎に師事しその学統をつぐ。「岷江入楚みんごうにっそ」55巻の大著がある。(1556〜1610)

⇒なかのいん【中院】

なかのいん‐みちむら【中院通村】‥ヰン‥

江戸前期の公卿・歌人。武家伝奏。後水尾天皇の信任が厚く、その譲位事件に関係し江戸に幽閉、天海のとりなしで赦される。家集「後十輪院集」。(1588〜1653)

⇒なかのいん【中院】

なか‐の‐え【中重】‥ヘ

①内裏だいりの三重の構えの中間の諸門、すなわち建礼・朔平・宜秋などの門内をいう。左右兵衛府が守る。中隔なかのえ。→内重うちのえ→外重とのえ。

②神社・宮殿の殿舎と中門との間の空地。

⇒なかのえ‐の‐とりい【中重の鳥居】

なかのえ‐の‐とりい【中重の鳥居】‥ヘ‥ヰ

皇大神宮・豊受大神宮の外玉垣南御門と内玉垣南御門との中間にある鳥居。

⇒なか‐の‐え【中重】

なか‐の‐お【中の緒】‥ヲ

①楽箏がくそうの13弦のうち、第6から第10までの弦。太緒と細緒との中間のもの。中緒。

②和琴わごんの、6弦中の第2弦。

なかのおおえ‐の‐おうじ【中大兄皇子】‥オホ‥ワウ‥

天智てんじ天皇の名。

なか‐の‐おおともい【中弁】‥オホトモヒ

「ちゅうべん」のこと。〈倭名類聚鈔5〉→弁官

ながの‐おさみ【永野修身】‥ヲサミ

軍人。海軍大将・元帥。高知県生れ。ロンドン海軍軍縮会議全権。海相・連合艦隊司令長官・軍令部総長を歴任。戦後、A級戦犯容疑者として裁判中に病死。(1880〜1947)

⇒ながの【永野】

なか‐の‐おもい【中の思い】‥オモヒ

燃えるような心中の思い。源氏物語胡蝶「えしも打ち出でぬ―に燃えぬべき若君達」

なか‐の‐および【中の指】

なかゆび。

なかの‐がっこう【中野学校】‥ガクカウ

陸軍中野学校の略称。

⇒なかの【中野】

なか‐の‐きみ【中の君】

姉妹の中で第2番目の女君。中の姫君。源氏物語夕霧「大おおい君、―、四の君」→中➋7

なか‐の‐くち【中の口】

①玄関と勝手口との間にある入口。転じて、奥向き。

②馬の轡くつわが、口の真ん中に来るように、左右の手綱を均等に引くこと。〈日葡辞書〉

なかの‐こうじ【中野孝次】‥カウ‥

独文学者・小説家・評論家。千葉県出身。東大卒。作「ブリューゲルへの旅」「ハラスのいた日々」「清貧の思想」など。(1925〜2004)

⇒なかの【中野】

なか‐の‐ころも【中の衣】

直衣のうしの下、単衣ひとえぎぬの上に着る衣。

なかの‐しげはる【中野重治】

小説家・評論家・詩人。福井県生れ。東大卒。プロレタリア文学・戦後民主主義文学の代表的作家。詩集のほか、小説「歌のわかれ」「むらぎも」など。(1902〜1979)

中野重治

提供:毎日新聞社

⇒なかの‐がっこう【中野学校】

なかの【中野】

姓氏の一つ。

⇒なかの‐こうじ【中野孝次】

⇒なかの‐しげはる【中野重治】

⇒なかの‐せいごう【中野正剛】

⇒なかの‐よしお【中野好夫】

⇒なかの‐りゅうほ【中野柳圃】

ながの【永野】

姓氏の一つ。

⇒ながの‐おさみ【永野修身】

ながの【長野】

①中部地方の中央部、内陸の県。信濃国を管轄。面積1万3562平方キロメートル。人口219万6千。全19市。

→小諸馬子唄

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②長野県北部、長野盆地にある市。県庁所在地。善光寺を中心に発達した門前町。リンゴ栽培が盛ん。食品・電子機器工業が立地。人口37万9千。

⇒ながの‐じどうしゃどう【長野自動車道】

⇒ながの‐しんかんせん【長野新幹線】

⇒ながの‐ぼんち【長野盆地】

なが‐の【長の・永の】

(連体詞的に)長い。また、永久の。「―いとま」「―旅路に出る」

⇒ながの‐わかれ【永の別れ】

なか‐の‐あき【仲の秋】

陰暦8月の異称。仲秋ちゅうしゅう。

なか‐の‐いつか【中の五日】

月の15日。増鏡「二月きさらぎの―は、鶴の林にたき木尽きにし日なれば」

なか‐の‐いのこ【中の亥の子】‥ヰノコ

陰暦10月に亥の日が3度ある時、その中間の亥の日。この日に餅をついて食し、また初めて炬燵こたつをあける。

なか‐の‐いん【中の院】‥ヰン

一時に三人の院(上皇・法皇)がある時、その第2の院の称。ちゅういん。

なかのいん【中院】‥ヰン

村上源氏一流の家名。源通親の子通方を祖とする。

⇒なかのいん‐みちかつ【中院通勝】

⇒なかのいん‐みちむら【中院通村】

なかのいん‐みちかつ【中院通勝】‥ヰン‥

安土桃山時代の学者・歌人。号は也足軒。法号、素然。細川幽斎に師事しその学統をつぐ。「岷江入楚みんごうにっそ」55巻の大著がある。(1556〜1610)

⇒なかのいん【中院】

なかのいん‐みちむら【中院通村】‥ヰン‥

江戸前期の公卿・歌人。武家伝奏。後水尾天皇の信任が厚く、その譲位事件に関係し江戸に幽閉、天海のとりなしで赦される。家集「後十輪院集」。(1588〜1653)

⇒なかのいん【中院】

なか‐の‐え【中重】‥ヘ

①内裏だいりの三重の構えの中間の諸門、すなわち建礼・朔平・宜秋などの門内をいう。左右兵衛府が守る。中隔なかのえ。→内重うちのえ→外重とのえ。

②神社・宮殿の殿舎と中門との間の空地。

⇒なかのえ‐の‐とりい【中重の鳥居】

なかのえ‐の‐とりい【中重の鳥居】‥ヘ‥ヰ

皇大神宮・豊受大神宮の外玉垣南御門と内玉垣南御門との中間にある鳥居。

⇒なか‐の‐え【中重】

なか‐の‐お【中の緒】‥ヲ

①楽箏がくそうの13弦のうち、第6から第10までの弦。太緒と細緒との中間のもの。中緒。

②和琴わごんの、6弦中の第2弦。

なかのおおえ‐の‐おうじ【中大兄皇子】‥オホ‥ワウ‥

天智てんじ天皇の名。

なか‐の‐おおともい【中弁】‥オホトモヒ

「ちゅうべん」のこと。〈倭名類聚鈔5〉→弁官

ながの‐おさみ【永野修身】‥ヲサミ

軍人。海軍大将・元帥。高知県生れ。ロンドン海軍軍縮会議全権。海相・連合艦隊司令長官・軍令部総長を歴任。戦後、A級戦犯容疑者として裁判中に病死。(1880〜1947)

⇒ながの【永野】

なか‐の‐おもい【中の思い】‥オモヒ

燃えるような心中の思い。源氏物語胡蝶「えしも打ち出でぬ―に燃えぬべき若君達」

なか‐の‐および【中の指】

なかゆび。

なかの‐がっこう【中野学校】‥ガクカウ

陸軍中野学校の略称。

⇒なかの【中野】

なか‐の‐きみ【中の君】

姉妹の中で第2番目の女君。中の姫君。源氏物語夕霧「大おおい君、―、四の君」→中➋7

なか‐の‐くち【中の口】

①玄関と勝手口との間にある入口。転じて、奥向き。

②馬の轡くつわが、口の真ん中に来るように、左右の手綱を均等に引くこと。〈日葡辞書〉

なかの‐こうじ【中野孝次】‥カウ‥

独文学者・小説家・評論家。千葉県出身。東大卒。作「ブリューゲルへの旅」「ハラスのいた日々」「清貧の思想」など。(1925〜2004)

⇒なかの【中野】

なか‐の‐ころも【中の衣】

直衣のうしの下、単衣ひとえぎぬの上に着る衣。

なかの‐しげはる【中野重治】

小説家・評論家・詩人。福井県生れ。東大卒。プロレタリア文学・戦後民主主義文学の代表的作家。詩集のほか、小説「歌のわかれ」「むらぎも」など。(1902〜1979)

中野重治

提供:毎日新聞社

⇒なかの【中野】

ながの‐じどうしゃどう【長野自動車道】‥ダウ

長野県岡谷市から千曲市に至り上信越自動車道と接続する高速道路。全長75.8キロメートル。岡谷市からは中央自動車道と接続。

⇒ながの【長野】

なかのしま【中能島】

姓氏の一つ。

⇒なかのしま‐きんいち【中能島欣一】

⇒なかのしま‐けんぎょう【中能島検校】

なかのしま‐きんいち【中能島欣一】

山田流箏曲家・作曲家。東京生れ。中能島検校の孫。中能島派の4代家元。東京芸大教授。古典演奏にすぐれ、特に「新晒しんざらし」などの編曲・演奏で高い評価を得る。「三つの断章」などを作曲。(1904〜1984)

中能島欣一

撮影:田沼武能

⇒なかの【中野】

ながの‐じどうしゃどう【長野自動車道】‥ダウ

長野県岡谷市から千曲市に至り上信越自動車道と接続する高速道路。全長75.8キロメートル。岡谷市からは中央自動車道と接続。

⇒ながの【長野】

なかのしま【中能島】

姓氏の一つ。

⇒なかのしま‐きんいち【中能島欣一】

⇒なかのしま‐けんぎょう【中能島検校】

なかのしま‐きんいち【中能島欣一】

山田流箏曲家・作曲家。東京生れ。中能島検校の孫。中能島派の4代家元。東京芸大教授。古典演奏にすぐれ、特に「新晒しんざらし」などの編曲・演奏で高い評価を得る。「三つの断章」などを作曲。(1904〜1984)

中能島欣一

撮影:田沼武能

⇒なかのしま【中能島】

なかのしま‐けんぎょう【中能島検校】‥ゲウ

山田流箏曲家・平曲家。江戸生れ。小名木おなぎ検校に師事。名は松勢(声)一。のち松声と称。中能島派の初代家元。「雨夜うやの月」などを作曲。(1838〜1894)

⇒なかのしま【中能島】

なかのしま‐こうえん【中之島公園】‥ヱン

大阪市最初の公園。北区の堂島川と土佐堀川とに囲まれ、図書館・公会堂なども近い。1891年(明治24)開園。

ながの‐しんかんせん【長野新幹線】

「新幹線」参照。

⇒ながの【長野】

なかの‐せいごう【中野正剛】‥ガウ

政治家。福岡市生れ。早大卒。1920年(大正9)以来衆議院議員、憲政会・民政党に属し、のち国民同盟・東方会を組織、全体主義を主張。「戦時宰相論」を発表して東条首相に忌まれ、自殺。(1886〜1943)

⇒なかの【中野】

なか‐の‐だけ【中ノ岳】

新潟県南東部、越後山脈中にある山。北の越後駒ヶ岳、西の八海はっかい山とともに越後三山をなす。三山の最高峰で、標高2085メートル。

なかのちょう【仲之町】‥チヤウ

大門おおもん口から水道尻に至る吉原遊郭の中央通り。吉原の中心街として賑わった。

なか‐の‐つかさ【中務省】

⇒なかつかさしょう

なか‐の‐と【中の戸】

①中間にある戸。

②清涼殿北廂の東第一の間と第二の間との間にある戸。

なか‐の‐とおか【中の十日】‥トヲ‥

①月の中間の10日間。中旬。応神紀「秋九月の―に」→上かみの十日→下しもの十日。

②二十日。千載和歌集序「文治三つの年の秋長月の―に撰び奉りぬるになむありける」

なか‐の‐ともい【中弁】‥トモヒ

「ちゅうべん」のこと。→弁官

なか‐の‐なつ【仲の夏】

陰暦5月の異称。仲夏ちゅうか。

なか‐の‐はる【仲の春】

陰暦2月の異称。仲春ちゅうしゅん。

なが‐のび【長延び】

①長い間のびのびになること。

②〔建〕(→)「ながのべ」に同じ。

なか‐の‐ふゆ【仲の冬】

陰暦11月の異称。仲冬ちゅうとう。

なが‐のべ【長延べ】

〔建〕屈曲または湾曲しているものの長さの合計。

なか‐の‐ほそお【中の細緒】‥ヲ

楽箏がくそうの第12弦。細い3弦の中央にあるのでいう。

なか‐のぼり【中上り・中登り】

①古代、国守などが任期中に一度、京に上ること。今昔物語集26「彼の陸奥守の―といふことして」

②江戸時代、京坂地方から江戸の方へ修業・奉公に下っている者が、中途で一時帰郷すること。人情本、春色辰巳園「今年やア―だそうだぜ」

ながの‐ぼんち【長野盆地】

長野県北部、長野市を中心に千曲ちくま川流域に広がる盆地。盆地周辺に扇状地が発達し、リンゴの栽培で有名。通称、善光寺平だいら。

⇒ながの【長野】

なか‐の‐ま【中の間】

①中央にある部屋。

②和船の中央部。

③民家で、土間から上がったすぐの部屋。

なかのまつりごと‐の‐つかさ【中務省】

(「なかのまつりごとするつかさ」とも)

⇒なかつかさしょう。〈倭名類聚鈔5〉

なか‐のみ【中飲み】

酒席で、目上の者などの前へ出て相手をすること。

なか‐の‐みかど【中の御門】

①皇居外郭中央の門。左右兵衛府がこれを守った。万葉集16「ひむがしの―ゆまゐり来て」

②待賢門の別称。枕草子3「―のとじきみ引きすぐる程」

なかのみや‐の‐つかさ【中宮職】

⇒ちゅうぐうしき。〈倭名類聚鈔5〉

なか‐の‐ものもうすつかさ【中納言】‥マウス‥

⇒ちゅうなごん。〈倭名類聚鈔5〉

なか‐の‐ゆび【中の指】

なかゆび。

なかの‐よしお【中野好夫】‥ヲ

英文学者・評論家。松山市生れ。東大卒、同教授。シェークスピアやスウィフトの翻訳のほか、伝記文学「アラビアのロレンス」「蘆花徳冨健次郎」など。第二次大戦後の平和問題にも市民的立場から参加。(1903〜1985)

中野好夫

撮影:田沼武能

⇒なかのしま【中能島】

なかのしま‐けんぎょう【中能島検校】‥ゲウ

山田流箏曲家・平曲家。江戸生れ。小名木おなぎ検校に師事。名は松勢(声)一。のち松声と称。中能島派の初代家元。「雨夜うやの月」などを作曲。(1838〜1894)

⇒なかのしま【中能島】

なかのしま‐こうえん【中之島公園】‥ヱン

大阪市最初の公園。北区の堂島川と土佐堀川とに囲まれ、図書館・公会堂なども近い。1891年(明治24)開園。

ながの‐しんかんせん【長野新幹線】

「新幹線」参照。

⇒ながの【長野】

なかの‐せいごう【中野正剛】‥ガウ

政治家。福岡市生れ。早大卒。1920年(大正9)以来衆議院議員、憲政会・民政党に属し、のち国民同盟・東方会を組織、全体主義を主張。「戦時宰相論」を発表して東条首相に忌まれ、自殺。(1886〜1943)

⇒なかの【中野】

なか‐の‐だけ【中ノ岳】

新潟県南東部、越後山脈中にある山。北の越後駒ヶ岳、西の八海はっかい山とともに越後三山をなす。三山の最高峰で、標高2085メートル。

なかのちょう【仲之町】‥チヤウ

大門おおもん口から水道尻に至る吉原遊郭の中央通り。吉原の中心街として賑わった。

なか‐の‐つかさ【中務省】

⇒なかつかさしょう

なか‐の‐と【中の戸】

①中間にある戸。

②清涼殿北廂の東第一の間と第二の間との間にある戸。

なか‐の‐とおか【中の十日】‥トヲ‥

①月の中間の10日間。中旬。応神紀「秋九月の―に」→上かみの十日→下しもの十日。

②二十日。千載和歌集序「文治三つの年の秋長月の―に撰び奉りぬるになむありける」

なか‐の‐ともい【中弁】‥トモヒ

「ちゅうべん」のこと。→弁官

なか‐の‐なつ【仲の夏】

陰暦5月の異称。仲夏ちゅうか。

なか‐の‐はる【仲の春】

陰暦2月の異称。仲春ちゅうしゅん。

なが‐のび【長延び】

①長い間のびのびになること。

②〔建〕(→)「ながのべ」に同じ。

なか‐の‐ふゆ【仲の冬】

陰暦11月の異称。仲冬ちゅうとう。

なが‐のべ【長延べ】

〔建〕屈曲または湾曲しているものの長さの合計。

なか‐の‐ほそお【中の細緒】‥ヲ

楽箏がくそうの第12弦。細い3弦の中央にあるのでいう。

なか‐のぼり【中上り・中登り】

①古代、国守などが任期中に一度、京に上ること。今昔物語集26「彼の陸奥守の―といふことして」

②江戸時代、京坂地方から江戸の方へ修業・奉公に下っている者が、中途で一時帰郷すること。人情本、春色辰巳園「今年やア―だそうだぜ」

ながの‐ぼんち【長野盆地】

長野県北部、長野市を中心に千曲ちくま川流域に広がる盆地。盆地周辺に扇状地が発達し、リンゴの栽培で有名。通称、善光寺平だいら。

⇒ながの【長野】

なか‐の‐ま【中の間】

①中央にある部屋。

②和船の中央部。

③民家で、土間から上がったすぐの部屋。

なかのまつりごと‐の‐つかさ【中務省】

(「なかのまつりごとするつかさ」とも)

⇒なかつかさしょう。〈倭名類聚鈔5〉

なか‐のみ【中飲み】

酒席で、目上の者などの前へ出て相手をすること。

なか‐の‐みかど【中の御門】

①皇居外郭中央の門。左右兵衛府がこれを守った。万葉集16「ひむがしの―ゆまゐり来て」

②待賢門の別称。枕草子3「―のとじきみ引きすぐる程」

なかのみや‐の‐つかさ【中宮職】

⇒ちゅうぐうしき。〈倭名類聚鈔5〉

なか‐の‐ものもうすつかさ【中納言】‥マウス‥

⇒ちゅうなごん。〈倭名類聚鈔5〉

なか‐の‐ゆび【中の指】

なかゆび。

なかの‐よしお【中野好夫】‥ヲ

英文学者・評論家。松山市生れ。東大卒、同教授。シェークスピアやスウィフトの翻訳のほか、伝記文学「アラビアのロレンス」「蘆花徳冨健次郎」など。第二次大戦後の平和問題にも市民的立場から参加。(1903〜1985)

中野好夫

撮影:田沼武能

⇒なかの【中野】

なか‐のり【中乗り】

①乗物の中央に乗ること。3人乗りの馬の鞍くらで、中央に乗ること。また、その人。

②乗物に中央から乗ること。「―のバス」

③遊漁船・遊覧船で船頭の助手をつとめる人。

なかの‐りゅうほ【中野柳圃】‥リウ‥

⇒しづきただお(志筑忠雄)

⇒なかの【中野】

ながの‐わかれ【永の別れ】

二度と会うことのない別れ。永遠の別れ。死別。

⇒なが‐の【長の・永の】

なか‐ば【半ば】

①二つに分けた一つ。半分。源氏物語澪標「世の中の事、ただ、―をわけて、太政大臣おおきおとど、この大臣おとどの御ままなり」

②場所や時期のまんなかあたり。中央。蜻蛉日記中「春の―にもなりにけり」。「3月―」

③物事が進んでいる途中。太平記8「一条の手尚相支へて、戦―なりと聞えしかば」。「宴―に」「業―にして止む」

④(副詞的に)半分ほど。「―あきらめる」

⇒なかば‐の‐つき【半ばの月】

なが‐ばおり【長羽織】

普通より丈の長い羽織。

なが‐ばかま【長袴】

裾長く足を包み、なお30センチメートルばかりもひきずる袴。大紋・素襖すおう・長上下なががみしもなどに用いる。↔半袴↔切袴

なかはし【中橋】

姓氏の一つ。

⇒なかはし‐とくごろう【中橋徳五郎】

なが‐はし【長橋】

①長い掛け橋。

②宮中の清涼殿から紫宸殿に通ずる渡り廊下。栄華物語くれ待星「南殿へのぼらせ給ひし―の朽ちたる」→清涼殿(図)。

⇒ながはし‐どの【長橋殿】

⇒ながはし‐の‐つぼね【長橋の局】

なかばし‐がのう【中橋狩野】

江戸狩野の奥絵師四家の一つ。始祖となる狩野安信(1613〜1685)が拝領した屋敷が江戸中橋(現、東京都中央区京橋一丁目)にあったことによる。

なかはし‐とくごろう【中橋徳五郎】‥ラウ

実業家・政治家。加賀藩士の子。大阪商船会社社長。政界に入り、政友会の重鎮。1918年文相、のち商工相・内相。(1861〜1934)

⇒なかはし【中橋】

ながはし‐どの【長橋殿】

(→)「長橋の局」に同じ。

⇒なが‐はし【長橋】

ながはし‐の‐つぼね【長橋の局】

(→)長橋2の傍らにあった局。勾当内侍こうとうのないしの居所。転じて、勾当内侍の異称。

⇒なが‐はし【長橋】

なか‐ばしら【中柱】

①内部の柱。

②茶室内に張り出して炉隅に立てた柱。→ゆがみばしら

なか‐はず【中弭・中筈】

未詳。一説に長弭、金弭(万葉集の原文「奈加弭」は「加奈弭」の誤りとみて)、鳴弭(「奈加弭」の「加」は「利」の誤りとみて)ともいう。万葉集1「梓の弓の―の音すなり」

なが‐ばせ【長馳せ】

長途を一気に走ること。長駆。義経記4「早打ちの―したる馬の」

なが‐ばた【長旗】

一端を竿につけて長く垂らした旗。

なか‐ばたらき【中働き・仲働き】

①奥向きと勝手向きとの間の雑用をする女中。夏目漱石、彼岸過迄「須永の家は彼と彼の母と―と下女の四人暮しである」

②名題なだい役者に仕えて楽屋の用をする下級の立役、また下男。

なが‐ばなし【長話】

(人の迷惑になるほど)長時間にわたって話をすること。また、その話。「電話で―する」

なかば‐の‐つき【半ばの月】

①半円形の月。はんげつ。

②月なかばの月。特に、仲秋の月。

③(表面に半月形の孔があることから)琵琶。なかばなる月。

⇒なか‐ば【半ば】

なかはま【中浜】

姓氏の一つ。

⇒なかはま‐まんじろう【中浜万次郎】

ながはま【長浜】

滋賀県北東部、琵琶湖の北東岸にある市。羽柴秀吉の城下町として建設。近世には港町。また、浜縮緬・近江蚊帳が有名であった。人口8万3千。

⇒ながはま‐ちりめん【長浜縮緬】

ながはま‐ちりめん【長浜縮緬】

(→)浜縮緬はまちりめんに同じ。

⇒ながはま【長浜】

なかはま‐まんじろう【中浜万次郎】‥ラウ

幕末・明治の語学者。土佐国の漁夫の次男。1841年(天保12)出漁中に漂流、アメリカ船に救われ米国で教育を受け、51年(嘉永4)帰国。土佐藩、ついで幕府に仕え、翻訳・航海・測量・英語の教授に当たる。のち開成学校教授。ジョン万次郎。(1827〜1898)

中浜万次郎

提供:毎日新聞社

⇒なかの【中野】

なか‐のり【中乗り】

①乗物の中央に乗ること。3人乗りの馬の鞍くらで、中央に乗ること。また、その人。

②乗物に中央から乗ること。「―のバス」

③遊漁船・遊覧船で船頭の助手をつとめる人。

なかの‐りゅうほ【中野柳圃】‥リウ‥

⇒しづきただお(志筑忠雄)

⇒なかの【中野】

ながの‐わかれ【永の別れ】

二度と会うことのない別れ。永遠の別れ。死別。

⇒なが‐の【長の・永の】

なか‐ば【半ば】

①二つに分けた一つ。半分。源氏物語澪標「世の中の事、ただ、―をわけて、太政大臣おおきおとど、この大臣おとどの御ままなり」

②場所や時期のまんなかあたり。中央。蜻蛉日記中「春の―にもなりにけり」。「3月―」

③物事が進んでいる途中。太平記8「一条の手尚相支へて、戦―なりと聞えしかば」。「宴―に」「業―にして止む」

④(副詞的に)半分ほど。「―あきらめる」

⇒なかば‐の‐つき【半ばの月】

なが‐ばおり【長羽織】

普通より丈の長い羽織。

なが‐ばかま【長袴】

裾長く足を包み、なお30センチメートルばかりもひきずる袴。大紋・素襖すおう・長上下なががみしもなどに用いる。↔半袴↔切袴

なかはし【中橋】

姓氏の一つ。

⇒なかはし‐とくごろう【中橋徳五郎】

なが‐はし【長橋】

①長い掛け橋。

②宮中の清涼殿から紫宸殿に通ずる渡り廊下。栄華物語くれ待星「南殿へのぼらせ給ひし―の朽ちたる」→清涼殿(図)。

⇒ながはし‐どの【長橋殿】

⇒ながはし‐の‐つぼね【長橋の局】

なかばし‐がのう【中橋狩野】

江戸狩野の奥絵師四家の一つ。始祖となる狩野安信(1613〜1685)が拝領した屋敷が江戸中橋(現、東京都中央区京橋一丁目)にあったことによる。

なかはし‐とくごろう【中橋徳五郎】‥ラウ

実業家・政治家。加賀藩士の子。大阪商船会社社長。政界に入り、政友会の重鎮。1918年文相、のち商工相・内相。(1861〜1934)

⇒なかはし【中橋】

ながはし‐どの【長橋殿】

(→)「長橋の局」に同じ。

⇒なが‐はし【長橋】

ながはし‐の‐つぼね【長橋の局】

(→)長橋2の傍らにあった局。勾当内侍こうとうのないしの居所。転じて、勾当内侍の異称。

⇒なが‐はし【長橋】

なか‐ばしら【中柱】

①内部の柱。

②茶室内に張り出して炉隅に立てた柱。→ゆがみばしら

なか‐はず【中弭・中筈】

未詳。一説に長弭、金弭(万葉集の原文「奈加弭」は「加奈弭」の誤りとみて)、鳴弭(「奈加弭」の「加」は「利」の誤りとみて)ともいう。万葉集1「梓の弓の―の音すなり」

なが‐ばせ【長馳せ】

長途を一気に走ること。長駆。義経記4「早打ちの―したる馬の」

なが‐ばた【長旗】

一端を竿につけて長く垂らした旗。

なか‐ばたらき【中働き・仲働き】

①奥向きと勝手向きとの間の雑用をする女中。夏目漱石、彼岸過迄「須永の家は彼と彼の母と―と下女の四人暮しである」

②名題なだい役者に仕えて楽屋の用をする下級の立役、また下男。

なが‐ばなし【長話】

(人の迷惑になるほど)長時間にわたって話をすること。また、その話。「電話で―する」

なかば‐の‐つき【半ばの月】

①半円形の月。はんげつ。

②月なかばの月。特に、仲秋の月。

③(表面に半月形の孔があることから)琵琶。なかばなる月。

⇒なか‐ば【半ば】

なかはま【中浜】

姓氏の一つ。

⇒なかはま‐まんじろう【中浜万次郎】

ながはま【長浜】

滋賀県北東部、琵琶湖の北東岸にある市。羽柴秀吉の城下町として建設。近世には港町。また、浜縮緬・近江蚊帳が有名であった。人口8万3千。

⇒ながはま‐ちりめん【長浜縮緬】

ながはま‐ちりめん【長浜縮緬】

(→)浜縮緬はまちりめんに同じ。

⇒ながはま【長浜】

なかはま‐まんじろう【中浜万次郎】‥ラウ

幕末・明治の語学者。土佐国の漁夫の次男。1841年(天保12)出漁中に漂流、アメリカ船に救われ米国で教育を受け、51年(嘉永4)帰国。土佐藩、ついで幕府に仕え、翻訳・航海・測量・英語の教授に当たる。のち開成学校教授。ジョン万次郎。(1827〜1898)

中浜万次郎

提供:毎日新聞社

⇒なかはま【中浜】

なかばやし【中林】

姓氏の一つ。

⇒なかばやし‐ちくとう【中林竹洞】

なかばやし‐ちくとう【中林竹洞】

江戸後期の文人画家。名は成昌。字は伯明。名古屋生れ。清雅な画風で知られた。「画道金剛杵」「竹洞画論」などの画論のほか「歌道五家論」の著がある。文人画家中林竹渓(1816〜1867)はその子。(1776〜1853)

⇒なかばやし【中林】

なかはら【中原】

姓氏の一つ。清原氏とともに明経みょうぎょう道の博士家。

⇒なかはら‐ちかよし【中原親能】

⇒なかはら‐ちゅうや【中原中也】

⇒なかはら‐ていじろう【中原悌二郎】

ながはら【永原】

姓氏の一つ。

⇒ながはら‐けいじ【永原慶二】

なか‐ばらい【中払い】‥バラヒ

江戸時代、9月節供前と大晦日との2期の支払期の中間(10月末)の支払い。浄瑠璃、心中天の網島「大分の用なれば、―の間に合ふやうに帰るは不定ふじょう」

ながはら‐けいじ【永原慶二】

日本史学者。中国大連生れ。東大卒。一橋大学教授。社会経済史研究を基礎に、中世社会の全体像を提示。著「日本封建社会論」など。(1922〜2004)

⇒ながはら【永原】

なかはら‐ちかよし【中原親能】

鎌倉初期の政治家。公文所くもんじょの寄人よりうどとなり、義兄大江広元とともに幕府創業に尽力。(1143〜1208)

⇒なかはら【中原】

なかはら‐ちゅうや【中原中也】

詩人。山口県生れ。東京外語専修科修了。小林秀雄らとの交友を通して、ランボー・ヴェルレーヌの影響を受け、生の倦怠を鮮烈に詩作化。詩集「山羊の歌」「在りし日の歌」。(1907〜1937)

中原中也

提供:毎日新聞社

⇒なかはま【中浜】

なかばやし【中林】

姓氏の一つ。

⇒なかばやし‐ちくとう【中林竹洞】

なかばやし‐ちくとう【中林竹洞】

江戸後期の文人画家。名は成昌。字は伯明。名古屋生れ。清雅な画風で知られた。「画道金剛杵」「竹洞画論」などの画論のほか「歌道五家論」の著がある。文人画家中林竹渓(1816〜1867)はその子。(1776〜1853)

⇒なかばやし【中林】

なかはら【中原】

姓氏の一つ。清原氏とともに明経みょうぎょう道の博士家。

⇒なかはら‐ちかよし【中原親能】

⇒なかはら‐ちゅうや【中原中也】

⇒なかはら‐ていじろう【中原悌二郎】

ながはら【永原】

姓氏の一つ。

⇒ながはら‐けいじ【永原慶二】

なか‐ばらい【中払い】‥バラヒ

江戸時代、9月節供前と大晦日との2期の支払期の中間(10月末)の支払い。浄瑠璃、心中天の網島「大分の用なれば、―の間に合ふやうに帰るは不定ふじょう」

ながはら‐けいじ【永原慶二】

日本史学者。中国大連生れ。東大卒。一橋大学教授。社会経済史研究を基礎に、中世社会の全体像を提示。著「日本封建社会論」など。(1922〜2004)

⇒ながはら【永原】

なかはら‐ちかよし【中原親能】

鎌倉初期の政治家。公文所くもんじょの寄人よりうどとなり、義兄大江広元とともに幕府創業に尽力。(1143〜1208)

⇒なかはら【中原】

なかはら‐ちゅうや【中原中也】

詩人。山口県生れ。東京外語専修科修了。小林秀雄らとの交友を通して、ランボー・ヴェルレーヌの影響を受け、生の倦怠を鮮烈に詩作化。詩集「山羊の歌」「在りし日の歌」。(1907〜1937)

中原中也

提供:毎日新聞社

⇒なかはら【中原】

なかはら‐ていじろう【中原悌二郎】‥ラウ

彫刻家。釧路生れ。初め洋画を学び、荻原守衛の感化で彫刻に転じた。作「若きカフカス人」など。(1888〜1921)

⇒なかはら【中原】

なか‐ばり【中張り】

内部を張ること。また、そのもの。

なか‐ばん【中番】

辻にある番所を辻番というのに対して、辻と辻との中ほどにある番所の称。

なか‐び【中日】

①一定の期間の真ん中にあたる日。ちゅうにち。

②芝居・相撲などの興行期間の真ん中にあたる日。また、歌舞伎で、この日に幹部俳優が楽屋の者などに祝儀を出す習慣から、転じて、祝儀のこと。

なが‐び【長日・永日】

(奈良時代はナガヒ)朝から日暮までの時間の長い日。特に春にいう。日永。万葉集12「霞立つ春の―を」↔長夜ながよ

なか‐ひき【中引】

昔、牛車に男女が同乗する時、簾の内にかけて隔てとした几帳きちょう。

なか‐びく【中低】

①中ほどが低くくぼんでいること。なかくぼ。

②鼻の低いこと。西鶴織留5「―なる顔」→なかだか

なが‐び・く【長引く】

〔自五〕

予想または予定した以上に時間が長くかかる。はかどらず、のびのびになる。延引する。「会議が―・く」

なが‐ひこ【長彦】

稲の異称。長彦の稲。清輔集「世を―の種や蒔くらむ」

⇒ながひこ‐の‐いね【長彦の稲】

⇒ながひこ‐の‐かゆ【長彦の粥】

ながひこ‐の‐いね【長彦の稲】

稲の異称。夫木和歌抄36「永田につくる―」

⇒なが‐ひこ【長彦】

ながひこ‐の‐かゆ【長彦の粥】

子の誕生後、七夜の産養うぶやしないの祝言に用いる粥。永久百首「君が代は―七かへり祝ふ言葉にあへざらめやは」

⇒なが‐ひこ【長彦】

なか‐びしゃ【中飛車】

将棋の一戦法。振飛車ふりびしゃで、飛車を中央の王将の頭に移して駒組みをすること。

なが‐ひたたれ【長直垂】

鎧よろい直垂に対し、普通の直垂。

なが‐びつ【長櫃】

①長形の櫃。長持の類。衣服・調度を入れ、運ぶときは棒を通して二人でかついだ。

②長炭櫃ながすびつ。

なか‐びと【中人・仲人】

なかだちとなる人。なこうど。ちゅうにん。催馬楽、浅水「―立てて」

なが‐ひと【長人】

長命の人。古事記下「汝なこそは世の―」

なが‐ひばち【長火鉢】

長方形の箱火鉢。ひきだし・猫板・銅壺どうこなどが付属し、茶の間・居間などに置く。

長火鉢

⇒なかはら【中原】

なかはら‐ていじろう【中原悌二郎】‥ラウ

彫刻家。釧路生れ。初め洋画を学び、荻原守衛の感化で彫刻に転じた。作「若きカフカス人」など。(1888〜1921)

⇒なかはら【中原】

なか‐ばり【中張り】

内部を張ること。また、そのもの。

なか‐ばん【中番】

辻にある番所を辻番というのに対して、辻と辻との中ほどにある番所の称。

なか‐び【中日】

①一定の期間の真ん中にあたる日。ちゅうにち。

②芝居・相撲などの興行期間の真ん中にあたる日。また、歌舞伎で、この日に幹部俳優が楽屋の者などに祝儀を出す習慣から、転じて、祝儀のこと。

なが‐び【長日・永日】

(奈良時代はナガヒ)朝から日暮までの時間の長い日。特に春にいう。日永。万葉集12「霞立つ春の―を」↔長夜ながよ

なか‐ひき【中引】

昔、牛車に男女が同乗する時、簾の内にかけて隔てとした几帳きちょう。

なか‐びく【中低】

①中ほどが低くくぼんでいること。なかくぼ。

②鼻の低いこと。西鶴織留5「―なる顔」→なかだか

なが‐び・く【長引く】

〔自五〕

予想または予定した以上に時間が長くかかる。はかどらず、のびのびになる。延引する。「会議が―・く」

なが‐ひこ【長彦】

稲の異称。長彦の稲。清輔集「世を―の種や蒔くらむ」

⇒ながひこ‐の‐いね【長彦の稲】

⇒ながひこ‐の‐かゆ【長彦の粥】

ながひこ‐の‐いね【長彦の稲】

稲の異称。夫木和歌抄36「永田につくる―」

⇒なが‐ひこ【長彦】

ながひこ‐の‐かゆ【長彦の粥】

子の誕生後、七夜の産養うぶやしないの祝言に用いる粥。永久百首「君が代は―七かへり祝ふ言葉にあへざらめやは」

⇒なが‐ひこ【長彦】

なか‐びしゃ【中飛車】

将棋の一戦法。振飛車ふりびしゃで、飛車を中央の王将の頭に移して駒組みをすること。

なが‐ひたたれ【長直垂】

鎧よろい直垂に対し、普通の直垂。

なが‐びつ【長櫃】

①長形の櫃。長持の類。衣服・調度を入れ、運ぶときは棒を通して二人でかついだ。

②長炭櫃ながすびつ。

なか‐びと【中人・仲人】

なかだちとなる人。なこうど。ちゅうにん。催馬楽、浅水「―立てて」

なが‐ひと【長人】

長命の人。古事記下「汝なこそは世の―」

なが‐ひばち【長火鉢】

長方形の箱火鉢。ひきだし・猫板・銅壺どうこなどが付属し、茶の間・居間などに置く。

長火鉢

銅壺

猫板

なか‐びより【中日和】

①雨の降り続く中途にちょっと晴れること。

②長病みで死ぬ少し前に、ちょっと治るように見えること。なかなおり。

ながひら‐がみ【長平紙】

丈長たけながの一種。杉原紙を幅広く横にたたんだもので、女の髪の飾りとして掛けた。

なが‐ぶ【長夫】

長い間つとめる夫役ぶやく。御伽草子、物くさ太郎「―をあてらるる」

なが‐ふえ【長笛】

管の長い横笛。

なが‐ふくりん【長覆輪】

太刀の鞘さやに、刃方はがたと棟方むねがたの上下を鞘尻の方から半分ほどまたは二の足際まで、薄い金属板で覆輪ふくりんをかけたもの。

なか‐ぶた【中蓋】

蓋を二重に取り付けた容器の、中側のふた。内蓋。

なが‐ぶろ【長風呂】

風呂に長い時間入ること。長湯。

なか‐べ【中陪・中倍・中重】

平安時代以降、公家の装束や几帳の帷かたびらで、表地と裏地との間に加えて多彩な美しさを表した絹。近世、小袿こうちきの特色として、袖口や襟・裾回しの表地と裏地との間に中陪なかべを入れるようになった。なかえ。

なか‐へだて【中隔て】

中間のしきり。なかじきり。源氏物語玉鬘「この―なる三条を呼ばすれど」

なか‐へり【中縁】

二重の縁を置いた掛物の表具で、中の方の縁。

なが‐へんじ【長返事】

声を長く引いてする返事。

なが‐ぼう【長棒】‥バウ

長棒駕籠の略。

⇒ながぼう‐かご【長棒駕籠】

ながぼう‐かご【長棒駕籠】‥バウ‥

棒が長く、数人で舁かく上等な駕籠。家格のある人や特に許可を得た人だけの乗用。↔切棒きりぼう駕籠

⇒なが‐ぼう【長棒】

なが‐ぼえ【長吠え】

①犬などが長く声を引いて吠えること。

②長たらしくものを言うこと。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「―せずといにましよ」

なか‐ぼそ【中細】

①中央の細いこと。また、そのもの。

②(女房詞)杵きね。

ながほ‐そう【長穂草】‥サウ

(→)穂長草に同じ。

なか‐ほど【中程】

①期間や場所などの真ん中のあたり。

②品質・順位などの、中ぐらいの程度。「成績は―だった」

なか‐ぼね【中骨】

魚の背骨。中落ち。

なか‐ま【中間】

物に囲まれた真ん中の部分。あいだあいだ。名所方角抄「国中に山無し、―は人家なり」

なかま【中間】

福岡県北部の市。市の中央を遠賀おんが川が北流し、筑豊炭田の炭鉱都市として栄えた。現在、炭鉱は閉山。人口4万7千。

なか‐ま【仲間】

①ともに事をする人。同じ仕事をする人。また、その集り。同類。伴侶。たぐい。

②近世における商工業者の独占的な同業組合。株仲間。

⇒なかま‐いしき【仲間意識】

⇒なかま‐いり【仲間入り】

⇒なかま‐うけ【仲間受け】

⇒なかま‐うち【仲間内】

⇒なかま‐がい【仲間買い】

⇒なかま‐ぐい【仲間食い】

⇒なかま‐さんよう【仲間算用】

⇒なかま‐だおし【仲間倒し】

⇒なかま‐はずれ【仲間外れ】

⇒なかま‐われ【仲間割れ】

なかま‐いしき【仲間意識】

互いに同じ組織の仲間だと感じる連帯の意識。

⇒なか‐ま【仲間】

なかま‐いり【仲間入り】

仲間に加わること。

⇒なか‐ま【仲間】

なかま‐うけ【仲間受け】

仲間の気受け。仲間の間の評判。「―をねらう」

⇒なか‐ま【仲間】

なかま‐うち【仲間内】

気心の知れた者たちの内部。「―での話題」

⇒なか‐ま【仲間】

なかま‐がい【仲間買い】‥ガヒ

仲間同士で金を出し合って買うこと。好色一代女4「―の安部茶」

⇒なか‐ま【仲間】

なか‐まき【中巻】

短刀の一種。鞘に納めずに携行したもの。〈日葡辞書〉

なが‐まき【長巻】

①太刀の中心なかごを長く作り、鍔つばを入れて長い柄つかを加え、表面を手縄や紐などで巻いたもの。戦場に携えて、人馬の足などを払い倒すのに用いた。長巻の太刀。野太刀。

②1を持って出陣した兵士。

なか‐まく【中幕】

①水色の幕。軍陣で夜用いるから夜幕やまくともいう。

②歌舞伎で、一番目狂言と二番目狂言との間に演ずる狂言。多くは一幕物で、目先をかえるため華やかなものをえらぶ。京坂では中狂言なかきょうげんと呼んだ。また、江戸時代の二番目狂言では、全3幕より成る場合、2幕目をいう。

なかま‐ぐい【仲間食い】‥グヒ

仲間うちを食いあらすこと。また、その人。

⇒なか‐ま【仲間】

なが‐まくら【長枕】

二人が共寝するときに使う長い枕。また、それをして寝ること。

なかま‐さんよう【仲間算用】

仲間同士の間での金銭勘定。

⇒なか‐ま【仲間】

なかま‐だおし【仲間倒し】‥ダフシ

仲間の者に損害を与えること。また、その人。

⇒なか‐ま【仲間】

ながまちうら【長町裏】

浄瑠璃「夏祭浪花鑑なつまつりなにわかがみ」7段目の通称。また、歌舞伎での同じ場面の通称。

ながまちおんなはらきり【長町女腹切】‥ヲンナ‥

浄瑠璃。近松門左衛門作の世話物。1712年(正徳2)初演。お花半七の心中事件と、大坂長町の女の腹切事件とを組み合わせて脚色。

なかま‐はずれ【仲間外れ】‥ハヅレ

仲間から除かれること。また、その人。

⇒なか‐ま【仲間】

なが‐ま・る【長まる】

〔自四〕

長くなる。体を伸ばしてながながと横になる。

なかま‐われ【仲間割れ】

仲違いして仲間同士が分裂すること。

⇒なか‐ま【仲間】

なか‐み【中身・中味】

(中味は当て字)

①中にはいっている物。中に含まれているもの。物事の内容。外見ではなく、実質。「―のない話」

②刀剣・槍などの鞘に納める部分。刀身。

なが‐み【長み】

長い感じ。心もち長いこと。好色一代女1「耳―あつて縁あさく」

なが‐み【長身】

刀・槍などの身の長いこと。また、そのもの。日葡辞書「ナガミヤリ」

なか‐みかど【中御門】

①藤原北家の称。

②待賢門の別称。

なかみかど‐てんのう【中御門天皇】‥ワウ

江戸中期の天皇。東山天皇の第5皇子。名は慶仁やすひと。桜町天皇に譲位。(在位1709〜1735)(1701〜1737)→天皇(表)

なかみがわ【中上川】‥ガハ

姓氏の一つ。

⇒なかみがわ‐ひこじろう【中上川彦次郎】

なかみがわ‐ひこじろう【中上川彦次郎】‥ガハ‥ラウ

実業家。豊前中津生れ。福沢諭吉の甥。慶応義塾に学び、時事新報社長。三井銀行理事となり、産業への積極的進出をはかり、三井財閥の基礎を確立。(1854〜1901)

⇒なかみがわ【中上川】

なが‐みじか【長短】

長いことと短いこと。長いものと短いもの。ちょうたん。

なか‐みせ【仲店・仲見世】

社寺の境内などにある商店街。久保田万太郎、お米と十吉「―で十月の雑誌を買ひ、雷門かみなりもんで紅茶を飲のんで、いつもの通り厩橋うまやばしまで」。「浅草―」

なか‐みち【中道】

①道のなかほど。途中。源氏物語総角「はるかなる御―を急ぎ」

②まんなかの道。

③登山者が山の中腹を横にめぐること。お中道ちゅうどうめぐり。

なが‐みち【長道】

①長い道。長くつづいた道。遠い道。

②長い道のり。長途。

ながみち【長道】

江戸前期の会津の刀工。三善氏。通称、藤四郎。1659年(万治2)陸奥大掾を受領。(1633〜1685)

なか‐みちよ【那珂通世】

東洋史学者。旧姓、藤村。盛岡生れ。日本・朝鮮・中国の古代史を研究、神武紀元の誤りを指摘し、また蒙古史を開拓。著「支那通史」「成吉思汗実録」「外交繹史」など。(1851〜1908)

⇒なか【那珂】

ながみつ【長光】

①鎌倉後期、備前長船おさふねの刀工。足利将軍の宝刀「大般若長光」の作者。同名が数代ある。

②狂言。悪者が田舎者の持った長光の太刀に手をかけ、わが物だと言って争いとなり、目代もくだいに刀のことをいろいろ聞かれてごまかすが、見破られる。

なかみなと【那珂湊】

「ひたちなか」参照。

ながみ‐パンのき【長実麺麭の樹】

〔植〕ハラミツの別称。

なが・む【眺む】

〔他下二〕

⇒ながめる(下一)

なが・む【詠む】

〔他下二〕

(「長む」の意か)

①声を長くひく。また、声を長くひいて詩歌をうたう。蜻蛉日記中「鹿の…いとうら若き声に、はるかに―・め鳴きたなり」

②詠ずる。吟ずる。詩歌をつくる。袋草紙「あやしの宿直童とのいわらわのつちに伏せりて―・めける歌也」

なか‐むかし【中昔】

上代と近世との中間。あまり古くない昔。中古。中世。御伽草子、鉢かづき「―のことにやありけん」

なが‐むし【長虫】

蛇の異称。

なが‐むしろ【長筵】

丈の長い筵。筵道えんどう・畳表の類。

なかむら【中村】

高知県四万十しまんと市の地名。室町時代一条氏の支配地で、京都を模した町を建設。

なかむら【中村】

姓氏の一つ。

⇒なかむら‐うたえもん【中村歌右衛門】

⇒なかむら‐がくりょう【中村岳陵】

⇒なかむら‐かんえもん【中村翫右衛門】

⇒なかむら‐かんざぶろう【中村勘三郎】

⇒なかむら‐がんじろう【中村鴈治郎】

⇒なかむら‐きちえもん【中村吉右衛門】

⇒なかむら‐きちぞう【中村吉蔵】

⇒なかむら‐くさたお【中村草田男】

⇒なかむら‐けんいち【中村研一】

⇒なかむら‐けんきち【中村憲吉】

⇒なかむら‐ざ【中村座】

⇒なかむら‐しんいちろう【中村真一郎】

⇒なかむら‐つね【中村彝】

⇒なかむら‐ていじょ【中村汀女】

⇒なかむら‐てきさい【中村惕斎】

⇒なかむら‐とみじゅうろう【中村富十郎】

⇒なかむら‐なかぞう【中村仲蔵】

⇒なかむら‐はくよう【中村白葉】

⇒なかむら‐はじめ【中村元】

⇒なかむら‐ふせつ【中村不折】

⇒なかむら‐まさなお【中村正直】

⇒なかむら‐みつお【中村光夫】

⇒なかむら‐むらお【中村武羅夫】

⇒なかむら‐や【中村屋】

なかむら‐うたえもん【中村歌右衛門】‥ヱ‥

歌舞伎俳優。

①(初代)金沢の医師大関俊庵の子。旅役者から京・大坂へ進出、実悪を得意とし随一とうたわれた。屋号、加賀屋。(1714〜1791)

②(3代)初代の子。屋号、加賀屋。俳名、芝翫しかん・梅玉。芸風は善悪、老若男女、時代と世話、地芸と所作とすべてに巧み。三都を通じ、化政期の代表的名優といわれる。(1778〜1838)

③(4代)3代門人中村藤太郎。以下の屋号、成駒屋。俳名、翫雀かんじゃく。江戸の人。時代物がよく、所作事も得意とした。(1798〜1852)

④(5代)4代芝翫の養子。本名、栄次郎。天成の美貌と品位とで、大正・昭和の歌舞伎界に盛名をはせ、「桐一葉」などの新史劇に一生面を開いた。当り役は淀君・政岡・義経など。(1865〜1940)

⑤(6代)本名、河村藤雄。5代の次男。時代物・世話物・新作など各分野に当り役が多く、第二次大戦後の歌舞伎界で女形の至宝と称された。文化勲章。(1917〜2001)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐がくりょう【中村岳陵】

日本画家。本名、恒吉。静岡県生れ。東京美術学校卒。伝統的技法に西洋近代絵画を取り入れた新しい表現を試みる。文化勲章。(1890〜1969)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐かんえもん【中村翫右衛門】‥クワンヱ‥

(3代)歌舞伎俳優。本名、三井金次郎。屋号、成駒屋。歌舞伎界の封建的制度に反発し、1931年河原崎長十郎と前進座を創立。歌舞伎の革新に生涯尽力した。(1901〜1982)

中村翫右衛門

撮影:田村 茂

銅壺

猫板

なか‐びより【中日和】

①雨の降り続く中途にちょっと晴れること。

②長病みで死ぬ少し前に、ちょっと治るように見えること。なかなおり。

ながひら‐がみ【長平紙】

丈長たけながの一種。杉原紙を幅広く横にたたんだもので、女の髪の飾りとして掛けた。

なが‐ぶ【長夫】

長い間つとめる夫役ぶやく。御伽草子、物くさ太郎「―をあてらるる」

なが‐ふえ【長笛】

管の長い横笛。

なが‐ふくりん【長覆輪】

太刀の鞘さやに、刃方はがたと棟方むねがたの上下を鞘尻の方から半分ほどまたは二の足際まで、薄い金属板で覆輪ふくりんをかけたもの。

なか‐ぶた【中蓋】

蓋を二重に取り付けた容器の、中側のふた。内蓋。

なが‐ぶろ【長風呂】

風呂に長い時間入ること。長湯。

なか‐べ【中陪・中倍・中重】

平安時代以降、公家の装束や几帳の帷かたびらで、表地と裏地との間に加えて多彩な美しさを表した絹。近世、小袿こうちきの特色として、袖口や襟・裾回しの表地と裏地との間に中陪なかべを入れるようになった。なかえ。

なか‐へだて【中隔て】

中間のしきり。なかじきり。源氏物語玉鬘「この―なる三条を呼ばすれど」

なか‐へり【中縁】

二重の縁を置いた掛物の表具で、中の方の縁。

なが‐へんじ【長返事】

声を長く引いてする返事。

なが‐ぼう【長棒】‥バウ

長棒駕籠の略。

⇒ながぼう‐かご【長棒駕籠】

ながぼう‐かご【長棒駕籠】‥バウ‥

棒が長く、数人で舁かく上等な駕籠。家格のある人や特に許可を得た人だけの乗用。↔切棒きりぼう駕籠

⇒なが‐ぼう【長棒】

なが‐ぼえ【長吠え】

①犬などが長く声を引いて吠えること。

②長たらしくものを言うこと。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「―せずといにましよ」

なか‐ぼそ【中細】

①中央の細いこと。また、そのもの。

②(女房詞)杵きね。

ながほ‐そう【長穂草】‥サウ

(→)穂長草に同じ。

なか‐ほど【中程】

①期間や場所などの真ん中のあたり。

②品質・順位などの、中ぐらいの程度。「成績は―だった」

なか‐ぼね【中骨】

魚の背骨。中落ち。

なか‐ま【中間】

物に囲まれた真ん中の部分。あいだあいだ。名所方角抄「国中に山無し、―は人家なり」

なかま【中間】

福岡県北部の市。市の中央を遠賀おんが川が北流し、筑豊炭田の炭鉱都市として栄えた。現在、炭鉱は閉山。人口4万7千。

なか‐ま【仲間】

①ともに事をする人。同じ仕事をする人。また、その集り。同類。伴侶。たぐい。

②近世における商工業者の独占的な同業組合。株仲間。

⇒なかま‐いしき【仲間意識】

⇒なかま‐いり【仲間入り】

⇒なかま‐うけ【仲間受け】

⇒なかま‐うち【仲間内】

⇒なかま‐がい【仲間買い】

⇒なかま‐ぐい【仲間食い】

⇒なかま‐さんよう【仲間算用】

⇒なかま‐だおし【仲間倒し】

⇒なかま‐はずれ【仲間外れ】

⇒なかま‐われ【仲間割れ】

なかま‐いしき【仲間意識】

互いに同じ組織の仲間だと感じる連帯の意識。

⇒なか‐ま【仲間】

なかま‐いり【仲間入り】

仲間に加わること。

⇒なか‐ま【仲間】

なかま‐うけ【仲間受け】

仲間の気受け。仲間の間の評判。「―をねらう」

⇒なか‐ま【仲間】

なかま‐うち【仲間内】

気心の知れた者たちの内部。「―での話題」

⇒なか‐ま【仲間】

なかま‐がい【仲間買い】‥ガヒ

仲間同士で金を出し合って買うこと。好色一代女4「―の安部茶」

⇒なか‐ま【仲間】

なか‐まき【中巻】

短刀の一種。鞘に納めずに携行したもの。〈日葡辞書〉

なが‐まき【長巻】

①太刀の中心なかごを長く作り、鍔つばを入れて長い柄つかを加え、表面を手縄や紐などで巻いたもの。戦場に携えて、人馬の足などを払い倒すのに用いた。長巻の太刀。野太刀。

②1を持って出陣した兵士。

なか‐まく【中幕】

①水色の幕。軍陣で夜用いるから夜幕やまくともいう。

②歌舞伎で、一番目狂言と二番目狂言との間に演ずる狂言。多くは一幕物で、目先をかえるため華やかなものをえらぶ。京坂では中狂言なかきょうげんと呼んだ。また、江戸時代の二番目狂言では、全3幕より成る場合、2幕目をいう。

なかま‐ぐい【仲間食い】‥グヒ

仲間うちを食いあらすこと。また、その人。

⇒なか‐ま【仲間】

なが‐まくら【長枕】

二人が共寝するときに使う長い枕。また、それをして寝ること。

なかま‐さんよう【仲間算用】

仲間同士の間での金銭勘定。

⇒なか‐ま【仲間】

なかま‐だおし【仲間倒し】‥ダフシ

仲間の者に損害を与えること。また、その人。

⇒なか‐ま【仲間】

ながまちうら【長町裏】

浄瑠璃「夏祭浪花鑑なつまつりなにわかがみ」7段目の通称。また、歌舞伎での同じ場面の通称。

ながまちおんなはらきり【長町女腹切】‥ヲンナ‥

浄瑠璃。近松門左衛門作の世話物。1712年(正徳2)初演。お花半七の心中事件と、大坂長町の女の腹切事件とを組み合わせて脚色。

なかま‐はずれ【仲間外れ】‥ハヅレ

仲間から除かれること。また、その人。

⇒なか‐ま【仲間】

なが‐ま・る【長まる】

〔自四〕

長くなる。体を伸ばしてながながと横になる。

なかま‐われ【仲間割れ】

仲違いして仲間同士が分裂すること。

⇒なか‐ま【仲間】

なか‐み【中身・中味】

(中味は当て字)

①中にはいっている物。中に含まれているもの。物事の内容。外見ではなく、実質。「―のない話」

②刀剣・槍などの鞘に納める部分。刀身。

なが‐み【長み】

長い感じ。心もち長いこと。好色一代女1「耳―あつて縁あさく」

なが‐み【長身】

刀・槍などの身の長いこと。また、そのもの。日葡辞書「ナガミヤリ」

なか‐みかど【中御門】

①藤原北家の称。

②待賢門の別称。

なかみかど‐てんのう【中御門天皇】‥ワウ

江戸中期の天皇。東山天皇の第5皇子。名は慶仁やすひと。桜町天皇に譲位。(在位1709〜1735)(1701〜1737)→天皇(表)

なかみがわ【中上川】‥ガハ

姓氏の一つ。

⇒なかみがわ‐ひこじろう【中上川彦次郎】

なかみがわ‐ひこじろう【中上川彦次郎】‥ガハ‥ラウ

実業家。豊前中津生れ。福沢諭吉の甥。慶応義塾に学び、時事新報社長。三井銀行理事となり、産業への積極的進出をはかり、三井財閥の基礎を確立。(1854〜1901)

⇒なかみがわ【中上川】

なが‐みじか【長短】

長いことと短いこと。長いものと短いもの。ちょうたん。

なか‐みせ【仲店・仲見世】

社寺の境内などにある商店街。久保田万太郎、お米と十吉「―で十月の雑誌を買ひ、雷門かみなりもんで紅茶を飲のんで、いつもの通り厩橋うまやばしまで」。「浅草―」

なか‐みち【中道】

①道のなかほど。途中。源氏物語総角「はるかなる御―を急ぎ」

②まんなかの道。

③登山者が山の中腹を横にめぐること。お中道ちゅうどうめぐり。

なが‐みち【長道】

①長い道。長くつづいた道。遠い道。

②長い道のり。長途。

ながみち【長道】

江戸前期の会津の刀工。三善氏。通称、藤四郎。1659年(万治2)陸奥大掾を受領。(1633〜1685)

なか‐みちよ【那珂通世】

東洋史学者。旧姓、藤村。盛岡生れ。日本・朝鮮・中国の古代史を研究、神武紀元の誤りを指摘し、また蒙古史を開拓。著「支那通史」「成吉思汗実録」「外交繹史」など。(1851〜1908)

⇒なか【那珂】

ながみつ【長光】

①鎌倉後期、備前長船おさふねの刀工。足利将軍の宝刀「大般若長光」の作者。同名が数代ある。

②狂言。悪者が田舎者の持った長光の太刀に手をかけ、わが物だと言って争いとなり、目代もくだいに刀のことをいろいろ聞かれてごまかすが、見破られる。

なかみなと【那珂湊】

「ひたちなか」参照。

ながみ‐パンのき【長実麺麭の樹】

〔植〕ハラミツの別称。

なが・む【眺む】

〔他下二〕

⇒ながめる(下一)

なが・む【詠む】

〔他下二〕

(「長む」の意か)

①声を長くひく。また、声を長くひいて詩歌をうたう。蜻蛉日記中「鹿の…いとうら若き声に、はるかに―・め鳴きたなり」

②詠ずる。吟ずる。詩歌をつくる。袋草紙「あやしの宿直童とのいわらわのつちに伏せりて―・めける歌也」

なか‐むかし【中昔】

上代と近世との中間。あまり古くない昔。中古。中世。御伽草子、鉢かづき「―のことにやありけん」

なが‐むし【長虫】

蛇の異称。

なが‐むしろ【長筵】

丈の長い筵。筵道えんどう・畳表の類。

なかむら【中村】

高知県四万十しまんと市の地名。室町時代一条氏の支配地で、京都を模した町を建設。

なかむら【中村】

姓氏の一つ。

⇒なかむら‐うたえもん【中村歌右衛門】

⇒なかむら‐がくりょう【中村岳陵】

⇒なかむら‐かんえもん【中村翫右衛門】

⇒なかむら‐かんざぶろう【中村勘三郎】

⇒なかむら‐がんじろう【中村鴈治郎】

⇒なかむら‐きちえもん【中村吉右衛門】

⇒なかむら‐きちぞう【中村吉蔵】

⇒なかむら‐くさたお【中村草田男】

⇒なかむら‐けんいち【中村研一】

⇒なかむら‐けんきち【中村憲吉】

⇒なかむら‐ざ【中村座】

⇒なかむら‐しんいちろう【中村真一郎】

⇒なかむら‐つね【中村彝】

⇒なかむら‐ていじょ【中村汀女】

⇒なかむら‐てきさい【中村惕斎】

⇒なかむら‐とみじゅうろう【中村富十郎】

⇒なかむら‐なかぞう【中村仲蔵】

⇒なかむら‐はくよう【中村白葉】

⇒なかむら‐はじめ【中村元】

⇒なかむら‐ふせつ【中村不折】

⇒なかむら‐まさなお【中村正直】

⇒なかむら‐みつお【中村光夫】

⇒なかむら‐むらお【中村武羅夫】

⇒なかむら‐や【中村屋】

なかむら‐うたえもん【中村歌右衛門】‥ヱ‥

歌舞伎俳優。

①(初代)金沢の医師大関俊庵の子。旅役者から京・大坂へ進出、実悪を得意とし随一とうたわれた。屋号、加賀屋。(1714〜1791)

②(3代)初代の子。屋号、加賀屋。俳名、芝翫しかん・梅玉。芸風は善悪、老若男女、時代と世話、地芸と所作とすべてに巧み。三都を通じ、化政期の代表的名優といわれる。(1778〜1838)

③(4代)3代門人中村藤太郎。以下の屋号、成駒屋。俳名、翫雀かんじゃく。江戸の人。時代物がよく、所作事も得意とした。(1798〜1852)

④(5代)4代芝翫の養子。本名、栄次郎。天成の美貌と品位とで、大正・昭和の歌舞伎界に盛名をはせ、「桐一葉」などの新史劇に一生面を開いた。当り役は淀君・政岡・義経など。(1865〜1940)

⑤(6代)本名、河村藤雄。5代の次男。時代物・世話物・新作など各分野に当り役が多く、第二次大戦後の歌舞伎界で女形の至宝と称された。文化勲章。(1917〜2001)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐がくりょう【中村岳陵】

日本画家。本名、恒吉。静岡県生れ。東京美術学校卒。伝統的技法に西洋近代絵画を取り入れた新しい表現を試みる。文化勲章。(1890〜1969)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐かんえもん【中村翫右衛門】‥クワンヱ‥

(3代)歌舞伎俳優。本名、三井金次郎。屋号、成駒屋。歌舞伎界の封建的制度に反発し、1931年河原崎長十郎と前進座を創立。歌舞伎の革新に生涯尽力した。(1901〜1982)

中村翫右衛門

撮影:田村 茂

⇒なかむら【中村】

なかむら‐かんざぶろう【中村勘三郎】‥ラウ

歌舞伎俳優。

①(初代)山城の人。江戸中橋南地に猿若座創設、後に中村座と改称。以後代々座元と俳優とを兼ねた。(1598〜1658)

②(4代)初代の孫。座元隠退後、中村伝九郎と改名。朝比奈物を当り役とした。(1662〜1713)

③(17代)本名、波野聖司。初代吉右衛門の弟。前名、中村もしほ。1950年襲名。第二次大戦後の歌舞伎界を代表する一人。文化勲章。(1909〜1988)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐がんじろう【中村鴈治郎】‥ヂラウ

歌舞伎俳優。屋号、成駒屋。

①(初代)3代中村翫雀の子。大阪の人。和事の名人として上方歌舞伎界の王座を占めた。(1860〜1935)

②(2代)初代の次男。前名、中村扇雀(初代)・中村翫雀(4代)。1947年襲名。和事を演じ、上方歌舞伎の芸風を守る。一時映画に転じて活躍。(1902〜1983)

中村雁治郎

撮影:林 忠彦

⇒なかむら【中村】

なかむら‐かんざぶろう【中村勘三郎】‥ラウ

歌舞伎俳優。

①(初代)山城の人。江戸中橋南地に猿若座創設、後に中村座と改称。以後代々座元と俳優とを兼ねた。(1598〜1658)

②(4代)初代の孫。座元隠退後、中村伝九郎と改名。朝比奈物を当り役とした。(1662〜1713)

③(17代)本名、波野聖司。初代吉右衛門の弟。前名、中村もしほ。1950年襲名。第二次大戦後の歌舞伎界を代表する一人。文化勲章。(1909〜1988)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐がんじろう【中村鴈治郎】‥ヂラウ

歌舞伎俳優。屋号、成駒屋。

①(初代)3代中村翫雀の子。大阪の人。和事の名人として上方歌舞伎界の王座を占めた。(1860〜1935)

②(2代)初代の次男。前名、中村扇雀(初代)・中村翫雀(4代)。1947年襲名。和事を演じ、上方歌舞伎の芸風を守る。一時映画に転じて活躍。(1902〜1983)

中村雁治郎

撮影:林 忠彦

⇒なかむら【中村】

なかむら‐きちえもん【中村吉右衛門】‥ヱ‥

(初代)歌舞伎俳優。3代中村歌六の長男。本名、波野辰次郎。東京生れ。屋号、播磨屋。立役で時代物・世話物ともによくし、6代尾上菊五郎と並んで菊吉時代を作った。当り役は石切梶原・盛綱・清正など。文化勲章。(1886〜1954)

中村吉右衛門(1)

撮影:田村 茂

⇒なかむら【中村】

なかむら‐きちえもん【中村吉右衛門】‥ヱ‥

(初代)歌舞伎俳優。3代中村歌六の長男。本名、波野辰次郎。東京生れ。屋号、播磨屋。立役で時代物・世話物ともによくし、6代尾上菊五郎と並んで菊吉時代を作った。当り役は石切梶原・盛綱・清正など。文化勲章。(1886〜1954)

中村吉右衛門(1)

撮影:田村 茂

中村吉右衛門(2)

撮影:石井幸之助

中村吉右衛門(2)

撮影:石井幸之助

⇒なかむら【中村】

なかむら‐きちぞう【中村吉蔵】‥ザウ

小説家・劇作家。島根県生れ。早大教授。坪内逍遥門下として島村抱月らとともに日本の近代劇運動の指導者。小説「無花果」、戯曲「剃刀」「井伊大老の死」「星亨」など。(1877〜1941)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐くさたお【中村草田男】‥ヲ

俳人。本名、清一郎。中国廈門アモイ生れ。東大卒。「ホトトギス」同人を経て「万緑」主宰。全人的な句作を説き、人間探求派と称された。句集「長子」「銀河依然」など。(1901〜1983)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐けんいち【中村研一】

洋画家。福岡県生れ。東京美術学校卒。パリに留学。堅実な写実的画風をもち、第二次大戦中は戦争記録画を制作。帝展・日展に出品。(1895〜1967)

中村研一

撮影:田沼武能

⇒なかむら【中村】

なかむら‐きちぞう【中村吉蔵】‥ザウ

小説家・劇作家。島根県生れ。早大教授。坪内逍遥門下として島村抱月らとともに日本の近代劇運動の指導者。小説「無花果」、戯曲「剃刀」「井伊大老の死」「星亨」など。(1877〜1941)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐くさたお【中村草田男】‥ヲ

俳人。本名、清一郎。中国廈門アモイ生れ。東大卒。「ホトトギス」同人を経て「万緑」主宰。全人的な句作を説き、人間探求派と称された。句集「長子」「銀河依然」など。(1901〜1983)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐けんいち【中村研一】

洋画家。福岡県生れ。東京美術学校卒。パリに留学。堅実な写実的画風をもち、第二次大戦中は戦争記録画を制作。帝展・日展に出品。(1895〜1967)

中村研一

撮影:田沼武能

⇒なかむら【中村】

なかむら‐けんきち【中村憲吉】

歌人。広島県生れ。東大卒。伊藤左千夫に師事、「アララギ」同人。歌集に島木赤彦との合著「馬鈴薯の花」や「林泉集」「軽雷集」など。(1889〜1934)

中村憲吉

提供:岩波書店

⇒なかむら【中村】

なかむら‐けんきち【中村憲吉】

歌人。広島県生れ。東大卒。伊藤左千夫に師事、「アララギ」同人。歌集に島木赤彦との合著「馬鈴薯の花」や「林泉集」「軽雷集」など。(1889〜1934)

中村憲吉

提供:岩波書店

⇒なかむら【中村】

なかむら‐ざ【中村座】

歌舞伎劇場。江戸三座の一つ。1624年(寛永1)猿若(中村)勘三郎が江戸中橋に創立、初め猿若座と称したが、51年(慶安4)堺町(後の人形町)に移り中村座と改称。1842年(天保13)猿若町に移り、明治になって都座・猿若座と改称。ついで浅草鳥越に移り、また中村座・鳥越座と変わったが、93年(明治26)焼失、廃座。

⇒なかむら【中村】

なかむら‐しんいちろう【中村真一郎】‥ラウ

小説家・評論家。東京生れ。東大卒。仏文と日本古典の融合をめざす「空中庭園」や「四季」四部作を発表。作「頼山陽とその時代」など。(1918〜1997)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐つね【中村彝】

洋画家。水戸の人。はじめ白馬会研究所に学び、太平洋画会研究所に転ずる。西洋近代絵画の独特な受容により画風を確立。作「エロシェンコ像」「老母像」など。(1887〜1924)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐ていじょ【中村汀女】‥ヂヨ

俳人。本名、破魔子。熊本市生れ。熊本高女卒。現代女流俳人の草分け。日常吟で知られ、俳句の普及に貢献。句集「汀女句集」「花影」など。(1900〜1988)

中村汀女

撮影:田沼武能

⇒なかむら【中村】

なかむら‐ざ【中村座】

歌舞伎劇場。江戸三座の一つ。1624年(寛永1)猿若(中村)勘三郎が江戸中橋に創立、初め猿若座と称したが、51年(慶安4)堺町(後の人形町)に移り中村座と改称。1842年(天保13)猿若町に移り、明治になって都座・猿若座と改称。ついで浅草鳥越に移り、また中村座・鳥越座と変わったが、93年(明治26)焼失、廃座。

⇒なかむら【中村】

なかむら‐しんいちろう【中村真一郎】‥ラウ

小説家・評論家。東京生れ。東大卒。仏文と日本古典の融合をめざす「空中庭園」や「四季」四部作を発表。作「頼山陽とその時代」など。(1918〜1997)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐つね【中村彝】

洋画家。水戸の人。はじめ白馬会研究所に学び、太平洋画会研究所に転ずる。西洋近代絵画の独特な受容により画風を確立。作「エロシェンコ像」「老母像」など。(1887〜1924)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐ていじょ【中村汀女】‥ヂヨ

俳人。本名、破魔子。熊本市生れ。熊本高女卒。現代女流俳人の草分け。日常吟で知られ、俳句の普及に貢献。句集「汀女句集」「花影」など。(1900〜1988)

中村汀女

撮影:田沼武能

⇒なかむら【中村】

なかむら‐てきさい【中村惕斎】

江戸前期の儒学者。名は之欽・欽。京都の人。天文・地理・制度史に通暁、朱子学を奉じ、当時、伊藤仁斎と並称。著「訓蒙図彙きんもうずい」「四書鈔説」「近思録示蒙句解」「筆記書経集伝」など。(1629〜1702)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐とみじゅうろう【中村富十郎】‥ジフラウ

歌舞伎俳優。

①(初代)女形の宗家芳沢あやめの3男。美貌で上品、地芸・舞踊ともにすぐれた女形。特に、舞踊「京鹿子娘道成寺きょうがのこむすめどうじょうじ」の創演者として有名。(1719〜1786)

②(4代)坂東彦十郎の3男。3代中村梅玉没後、上方歌舞伎の立女形として活躍。(1908〜1960)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐なかぞう【中村仲蔵】‥ザウ

(初代)歌舞伎俳優。家柄に恵まれなかったが、実力で数々の新演出を試み、名をなした実悪役者。特に舞踊の名人として舞踊劇を大成。俳名、秀鶴。(1736〜1790)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐はくよう【中村白葉】‥エフ

ロシア文学者。兵庫県生れ。東京外語学校卒。「罪と罰」を初めて原典から翻訳するなど、数多くのロシア文学を訳出。(1890〜1974)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐はじめ【中村元】

インド哲学者・仏教学者。松江市生れ。仏典の口語訳などを通じて東洋思想の普及に尽力。著「初期ヴェーダーンタ哲学史」、編著「仏教語大辞典」など。文化勲章。(1911〜1999)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐ふせつ【中村不折】

洋画家・書家。本名、鈼太郎さくたろう。江戸生れ。初め南画を学び、のち洋画に転ずる。渡仏してローランス(J. P. Laurens1838〜1921)に師事。帰国後、太平洋画会で活躍。歴史画を得意とした。また、六朝書道を研究、書道博物館を創設。(1866〜1943)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐まさなお【中村正直】‥ナホ

洋学者・教育家。号は敬宇。江戸生れ。儒学・英学を学び、1866年(慶応2)幕命により渡英。明六社を組織し、啓蒙思想の普及に努力。東大教授。貴族院議員。訳著「西国立志編」「自由之理」など。(1832〜1891)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐みつお【中村光夫】‥ヲ

文芸評論家。本名、木庭一郎。東京生れ。東大仏文科卒。西欧近代文学理論に裏付けられた明快な論理で日本近代小説の歪みを批判。著「風俗小説論」「二葉亭四迷伝」のほか、戯曲・小説の作もある。(1911〜1988)

[image format=jpg,inline=0,page=11211,offset=917]中村光夫

撮影:田沼武

⇒なかむら【中村】

なかむら‐てきさい【中村惕斎】

江戸前期の儒学者。名は之欽・欽。京都の人。天文・地理・制度史に通暁、朱子学を奉じ、当時、伊藤仁斎と並称。著「訓蒙図彙きんもうずい」「四書鈔説」「近思録示蒙句解」「筆記書経集伝」など。(1629〜1702)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐とみじゅうろう【中村富十郎】‥ジフラウ

歌舞伎俳優。

①(初代)女形の宗家芳沢あやめの3男。美貌で上品、地芸・舞踊ともにすぐれた女形。特に、舞踊「京鹿子娘道成寺きょうがのこむすめどうじょうじ」の創演者として有名。(1719〜1786)

②(4代)坂東彦十郎の3男。3代中村梅玉没後、上方歌舞伎の立女形として活躍。(1908〜1960)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐なかぞう【中村仲蔵】‥ザウ

(初代)歌舞伎俳優。家柄に恵まれなかったが、実力で数々の新演出を試み、名をなした実悪役者。特に舞踊の名人として舞踊劇を大成。俳名、秀鶴。(1736〜1790)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐はくよう【中村白葉】‥エフ

ロシア文学者。兵庫県生れ。東京外語学校卒。「罪と罰」を初めて原典から翻訳するなど、数多くのロシア文学を訳出。(1890〜1974)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐はじめ【中村元】

インド哲学者・仏教学者。松江市生れ。仏典の口語訳などを通じて東洋思想の普及に尽力。著「初期ヴェーダーンタ哲学史」、編著「仏教語大辞典」など。文化勲章。(1911〜1999)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐ふせつ【中村不折】

洋画家・書家。本名、鈼太郎さくたろう。江戸生れ。初め南画を学び、のち洋画に転ずる。渡仏してローランス(J. P. Laurens1838〜1921)に師事。帰国後、太平洋画会で活躍。歴史画を得意とした。また、六朝書道を研究、書道博物館を創設。(1866〜1943)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐まさなお【中村正直】‥ナホ

洋学者・教育家。号は敬宇。江戸生れ。儒学・英学を学び、1866年(慶応2)幕命により渡英。明六社を組織し、啓蒙思想の普及に努力。東大教授。貴族院議員。訳著「西国立志編」「自由之理」など。(1832〜1891)

⇒なかむら【中村】

なかむら‐みつお【中村光夫】‥ヲ

文芸評論家。本名、木庭一郎。東京生れ。東大仏文科卒。西欧近代文学理論に裏付けられた明快な論理で日本近代小説の歪みを批判。著「風俗小説論」「二葉亭四迷伝」のほか、戯曲・小説の作もある。(1911〜1988)

[image format=jpg,inline=0,page=11211,offset=917]中村光夫

撮影:田沼武広辞苑 ページ 14557 での【○中に入る】単語。