複数辞典一括検索+![]()

![]()

○色の白いは七難隠すいろのしろいはしちなんかくす🔗⭐🔉

○色の白いは七難隠すいろのしろいはしちなんかくす

女の肌が白いのは、少しくらい醜くても美しく見せる。

⇒いろ【色】

いろ‐のり【色糊】

捺染糊なっせんのりに染料の溶液を加えたもの。

いろは【母】

(イロは接頭語)継母や義母でない、生みのはは。生母。実母。允恭紀(図書寮本)院政期点「母イロハに随ひたまひ」

い‐ろ‐は【以呂波・伊呂波】

①「いろは歌」の最初の3字で、「いろは歌」47文字の総称。また、仮名文字のこと。この47字に「ん」または「京」を加えて48字とし、習字手本の文字とする。

②(手習いの始めに「いろは」を習うことから)物事の初歩。「歌の―も知らない」

⇒いろは‐うた【以呂波歌】

⇒いろは‐がな【以呂波仮名】

⇒いろは‐カルタ

⇒いろはぐみ‐まちびけし【いろは組町火消】

⇒いろは‐こもん【いろは小紋】

⇒いろは‐ざか【いろは坂】

⇒いろは‐じゅん【いろは順】

⇒いろは‐たとえ【いろは喩】

⇒いろは‐たんか【いろは短歌】

⇒いろは‐ぢゃや【いろは茶屋】

⇒いろは‐づけ【いろは付け】

⇒いろは‐ぶね【いろは船】

⇒いろは‐もみじ【以呂波楓】

⇒いろは‐れんが【伊呂波連歌】

いろは‐うた【以呂波歌】

①手習歌の一つ。音の異なる仮名47文字の歌から成る。「色は匂へど散りぬるを我が世誰ぞ常ならむ有為うゐの奥山今日越えて浅き夢見じ酔ひもせず」。涅槃ねはん経第十四聖行品の偈げ「諸行無常、是生滅法、生滅滅已、寂滅為楽」の意を和訳したものという。弘法大師の作と信じられていたが、実はその死後、平安中期の作。色葉歌。

②(→)いろは短歌に同じ。

⇒い‐ろ‐は【以呂波・伊呂波】

いろは‐がな【以呂波仮名】

(「いろは」は多く平仮名で書いたから)平仮名のこと。

⇒い‐ろ‐は【以呂波・伊呂波】

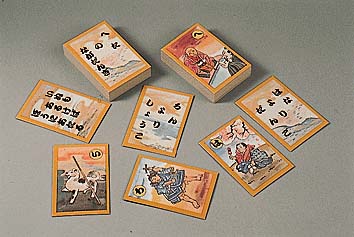

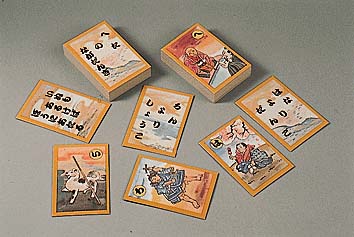

いろは‐カルタ

カルタの一種。いろは短歌を記した読み札48枚と、その意味を絵解きした絵札48枚と、合計96枚を一組としたもの。江戸後期に始まり、犬棒カルタはその代表。〈[季]新年〉

いろはガルタ

撮影:関戸 勇

⇒い‐ろ‐は【以呂波・伊呂波】

いろはぐみ‐まちびけし【いろは組町火消】

江戸時代、江戸市中に設けた町火消。町奉行大岡忠相の主導により設置。いろは四十七文字(「へ」「ら」「ひ」は除き、代りに「百」「千」「万」を用いる)を冠して、い組・ろ組などと組を分けた。

⇒い‐ろ‐は【以呂波・伊呂波】

いろは‐こもん【いろは小紋】

「いろは」47文字の文様を染め出した小紋文様。

⇒い‐ろ‐は【以呂波・伊呂波】

いろは‐ざか【いろは坂】

栃木県日光市馬返うまがえしと中宮祠ちゅうぐうじとを結ぶ坂。第1いろは坂に28地点、第2に20地点の48のカーブがある。

⇒い‐ろ‐は【以呂波・伊呂波】

⇒い‐ろ‐は【以呂波・伊呂波】

いろはぐみ‐まちびけし【いろは組町火消】

江戸時代、江戸市中に設けた町火消。町奉行大岡忠相の主導により設置。いろは四十七文字(「へ」「ら」「ひ」は除き、代りに「百」「千」「万」を用いる)を冠して、い組・ろ組などと組を分けた。

⇒い‐ろ‐は【以呂波・伊呂波】

いろは‐こもん【いろは小紋】

「いろは」47文字の文様を染め出した小紋文様。

⇒い‐ろ‐は【以呂波・伊呂波】

いろは‐ざか【いろは坂】

栃木県日光市馬返うまがえしと中宮祠ちゅうぐうじとを結ぶ坂。第1いろは坂に28地点、第2に20地点の48のカーブがある。

⇒い‐ろ‐は【以呂波・伊呂波】

⇒い‐ろ‐は【以呂波・伊呂波】

いろはぐみ‐まちびけし【いろは組町火消】

江戸時代、江戸市中に設けた町火消。町奉行大岡忠相の主導により設置。いろは四十七文字(「へ」「ら」「ひ」は除き、代りに「百」「千」「万」を用いる)を冠して、い組・ろ組などと組を分けた。

⇒い‐ろ‐は【以呂波・伊呂波】

いろは‐こもん【いろは小紋】

「いろは」47文字の文様を染め出した小紋文様。

⇒い‐ろ‐は【以呂波・伊呂波】

いろは‐ざか【いろは坂】

栃木県日光市馬返うまがえしと中宮祠ちゅうぐうじとを結ぶ坂。第1いろは坂に28地点、第2に20地点の48のカーブがある。

⇒い‐ろ‐は【以呂波・伊呂波】

⇒い‐ろ‐は【以呂波・伊呂波】

いろはぐみ‐まちびけし【いろは組町火消】

江戸時代、江戸市中に設けた町火消。町奉行大岡忠相の主導により設置。いろは四十七文字(「へ」「ら」「ひ」は除き、代りに「百」「千」「万」を用いる)を冠して、い組・ろ組などと組を分けた。

⇒い‐ろ‐は【以呂波・伊呂波】

いろは‐こもん【いろは小紋】

「いろは」47文字の文様を染め出した小紋文様。

⇒い‐ろ‐は【以呂波・伊呂波】

いろは‐ざか【いろは坂】

栃木県日光市馬返うまがえしと中宮祠ちゅうぐうじとを結ぶ坂。第1いろは坂に28地点、第2に20地点の48のカーブがある。

⇒い‐ろ‐は【以呂波・伊呂波】

広辞苑 ページ 1497 での【○色の白いは七難隠す】単語。