複数辞典一括検索+![]()

![]()

○引かれ者の小唄ひかれもののこうた🔗⭐🔉

○引かれ者の小唄ひかれもののこうた

引かれ者が捨てばちになって、わざと平気をよそおい小唄を歌うこと。転じて、負け惜しみで強がりを言うこと。

⇒ひかれ‐もの【引かれ者】

ひ‐かわ・く【干乾く】

〔自四〕

水気がぬけてかわく。ひからびる。撰集抄「天がした日照りて、すべて絶えせぬ清水などもみな―・きて」

ひが‐わざ【僻業】

ひがごと。源氏物語東屋「―すまじきをと」

ひかわ‐じんじゃ【氷川神社】‥カハ‥

さいたま市大宮区高鼻町にある元官幣大社。祭神は素戔嗚命すさのおのみこと・大己貴命おおなむちのみこと・奇稲田姫命くしなだひめのみこと。孝昭天皇の代に出雲大社から勧請かんじょうしたという。武運の守護神で武家の尊崇が厚かった。例祭は8月1日。武蔵国一の宮。氷川大明神。

ひ‐がわり【日替り】‥ガハリ

演劇の出し物や売出しの品目が日ごとにかわること。「―定食」

ひ‐がわり【火変り】‥ガハリ

(→)窯変ようへんに同じ。

ひかん【比干】

殷の紂王ちゅうおうの諸父(父の兄弟)。紂王の虐政を強諫したので怒りに触れ、紂王は、聖人の胸には七竅しちきょうがあるというが、これをためすといって干を殺してその胸を割いたという。

ひ‐かん【卑官】‥クワン

①階級の卑しい官。

②官吏の謙称。

ひ‐かん【被官・被管】‥クワン

①律令制で、上級官庁に直属する官庁。例えば省の管轄下にある寮・司など。

②中世、上級武士に下属して家臣化した下級武士。

③中世末、在地領主や土豪の家来で、屋敷地の一部と田畑を分与され、手作りしつつ主家の軍事・家政・農耕に奉仕していた者。

④被官百姓の略。

⇒ひかん‐びゃくしょう【被官百姓】

ひ‐かん【秘巻】‥クワン

秘密の文書または書物。

ひ‐かん【悲観】‥クワン

①物事を悲しむべきものと考えること。特に、この世を苦と悪にみちたものと考えて、何らの希望を持たないこと。厭世観を起こすこと。「―論」

②物事がうまくいかず、悲しんで失望すること。落胆すること。「前途を―する」↔楽観。

⇒ひかん‐てき【悲観的】

ひ‐かん【脾疳】

(漢方の呼称)小児の疳の一つで、慢性消化器障害。全身痩やせて腹部が著しくふくれ、食欲が不定時に増進する。疳労。おとやみ。

ひ‐かん【避寒】

暖かな地に移って寒さをさけること。〈[季]冬〉。近松秋江、執着「房州か何処かへ―に行つてゐる間うちに、ある若い娘を見染めて」。「―地」↔避暑

ひ‐がん【火燗】

鍋などで、直接に火にあてて酒の燗をすること。

ひ‐がん【彼岸】

〔仏〕

①河の向う岸。生死の海を渡って到達する終局・理想・悟りの世界。涅槃ねはん。↔此岸しがん。→波羅蜜はらみつ。

②彼岸会の略。

③春分・秋分の日を中日として、その前後7日間。俳諧では特に春の彼岸をいう。〈[季]春〉。→秋彼岸。

⇒ひがん‐え【彼岸会】

⇒ひがん‐ざくら【彼岸桜】

⇒ひがん‐にし【彼岸西風】

⇒ひがん‐ばな【彼岸花・石蒜】

⇒ひがんばな‐か【彼岸花科】

⇒ひがん‐まいり【彼岸参り】

ひ‐がん【飛丸】‥グワン

飛んでくる弾丸。

ひ‐がん【飛雁】

空を飛ぶ雁。

ひ‐がん【悲願】‥グワン

①仏・菩薩ぼさつがその大慈悲心から発する誓願。阿弥陀仏の四十八願、薬師如来の十二願などの類。源平盛衰記18「観音の利生―の目出たき故也」

②悲壮な願い。ぜひとも達成しようと心から念じている願望。「―を達成する」

び‐かん【美感】

美に対する感覚。「鋭い―」

び‐かん【美観】‥クワン

美しいながめ。「―を損ねる」

び‐かん【微官】‥クワン

①いやしい官職。↔顕官。

②官吏の謙称。卑官。

び‐がん【美顔】

①美しい顔。好色二代男「石流さすが京そだち、そなはつての―」

②顔を美しく化粧すること。「―水」

⇒びがん‐じゅつ【美顔術】

ひがん‐え【彼岸会】‥ヱ

彼岸の7日間に行う仏事。平安初期から朝廷で行われ、江戸時代には庶民の間に年中行事化した。〈[季]春〉

⇒ひ‐がん【彼岸】

ひ‐かんざくら【緋寒桜】

サクラの一種。沖縄・台湾・中国南部に自生。沖縄など日本の暖地にも栽培。2月頃、葉に先立って濃紅色鐘形の花を下垂する。緋桜。タイワンザクラ。カンヒザクラ。

ヒカンザクラ(花)

撮影:関戸 勇

ひがん‐ざくら【彼岸桜】

①日本の中西部に多いサクラの一種。小高木で花季が早く、春の彼岸の頃、葉より先に淡紅色の美花をつける。観賞用に栽植。コヒガン。アケボノヒガン。〈[季]春〉。〈日葡辞書〉

②エドヒガンの俗称。

⇒ひ‐がん【彼岸】

びがん‐じゅつ【美顔術】

顔の皮膚に刺激や栄養を与えて生理機能を高め、肌をなめらかにする美容法。フェイシャル‐トリートメント。

⇒び‐がん【美顔】

ひかんぜい‐しょうへき【非関税障壁】‥クワン‥シヤウ‥

輸入障壁のうち、関税以外の方法の総称。輸入割当制度はその典型。→関税障壁

ひかん‐てき【悲観的】‥クワン‥

悲観するさま。また、悲観すべきさま。「そう―にならない方がいい」「―な状況」

⇒ひ‐かん【悲観】

ひがん‐にし【彼岸西風】

春の彼岸の頃に吹く西風。〈[季]春〉。→涅槃西風ねはんにしかぜ。

⇒ひ‐がん【彼岸】

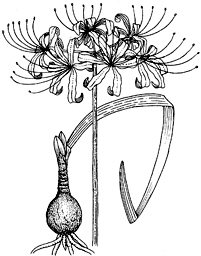

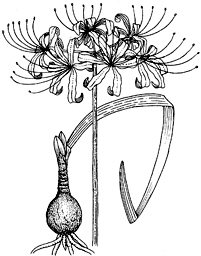

ひがん‐ばな【彼岸花・石蒜】

ヒガンバナ科の多年草。田のあぜ・墓地など人家近くに自生。秋の彼岸頃、30センチメートル内外の一茎を出し、頂端に赤色の花を多数開く。花被は6片で外側に反り、雌しべ・雄しべは長く突出。冬の初め頃から線状の葉を出し、翌年の春枯れる。有毒植物だが、鱗茎は石蒜せきさんといい薬用・糊料とする。カミソリバナ。シビトバナ。トウロウバナ。マンジュシャゲ。捨子花。天蓋花。〈[季]秋〉

ひがんばな

ひがん‐ざくら【彼岸桜】

①日本の中西部に多いサクラの一種。小高木で花季が早く、春の彼岸の頃、葉より先に淡紅色の美花をつける。観賞用に栽植。コヒガン。アケボノヒガン。〈[季]春〉。〈日葡辞書〉

②エドヒガンの俗称。

⇒ひ‐がん【彼岸】

びがん‐じゅつ【美顔術】

顔の皮膚に刺激や栄養を与えて生理機能を高め、肌をなめらかにする美容法。フェイシャル‐トリートメント。

⇒び‐がん【美顔】

ひかんぜい‐しょうへき【非関税障壁】‥クワン‥シヤウ‥

輸入障壁のうち、関税以外の方法の総称。輸入割当制度はその典型。→関税障壁

ひかん‐てき【悲観的】‥クワン‥

悲観するさま。また、悲観すべきさま。「そう―にならない方がいい」「―な状況」

⇒ひ‐かん【悲観】

ひがん‐にし【彼岸西風】

春の彼岸の頃に吹く西風。〈[季]春〉。→涅槃西風ねはんにしかぜ。

⇒ひ‐がん【彼岸】

ひがん‐ばな【彼岸花・石蒜】

ヒガンバナ科の多年草。田のあぜ・墓地など人家近くに自生。秋の彼岸頃、30センチメートル内外の一茎を出し、頂端に赤色の花を多数開く。花被は6片で外側に反り、雌しべ・雄しべは長く突出。冬の初め頃から線状の葉を出し、翌年の春枯れる。有毒植物だが、鱗茎は石蒜せきさんといい薬用・糊料とする。カミソリバナ。シビトバナ。トウロウバナ。マンジュシャゲ。捨子花。天蓋花。〈[季]秋〉

ひがんばな

ヒガンバナ

提供:OPO

ヒガンバナ

提供:OPO

⇒ひ‐がん【彼岸】

ひがんばな‐か【彼岸花科】‥クワ

単子葉植物の一科。熱帯・亜熱帯を中心に約85属1100種ある。多くは多年草で鱗茎か根茎をもつ。花は両性、花被は6片で内外2輪。雄しべは6、雌しべは1、ユリ科に似るが、子房下位、散形花序などの点で異なる。ヒガンバナ・スイセン・アマリリスなど。

⇒ひ‐がん【彼岸】

ひかん‐びゃくしょう【被官百姓】‥クワン‥シヤウ

江戸時代、親方百姓に身分的に従属していた農民の一種。主家に労役奉仕を義務づけられており、身分的に解放されない限り一人前の百姓になれなかった。→名子なご

⇒ひ‐かん【被官・被管】

ひがん‐まいり【彼岸参り】‥マヰリ

彼岸会ひがんえの7日中に寺院や先祖の墓にまいること。また、寺院から檀家に読経に行くこと。ひがんもうで。〈[季]春〉

⇒ひ‐がん【彼岸】

ひき

(→)門中もんちゅうに同じ。

ひき【引き】

[一]〔名〕

①ひくこと。ひきいて行くこと。万葉集6「皇おおきみの―のまにまに」

②ひきたてること。つて。縁故。手づる。落窪物語2「弁の君が―にて参りたり」。「上役の―で昇進した」

③引出物ひきでものの略。義経記8「これは一期の―にて候」

④江戸時代、検地の誤り、地形・地味の変化、水旱・風害・虫害などによる減収を点検してその分の石高を村高から引き去り、租税対象からはずしたこと。→連連引→年年引。

⑤引く力に堪える力。「―のある紙」

⑥魚釣りで、魚が餌をくわえて引っ張ること。また、引っ張る力。「―が強い」

⑦引合紙ひきあわせがみの略。

⑧値引き。値下げ。「一割―」

[二]〔接頭〕

動詞に冠して、その意を強め、または語調を整える。後に続く音により、促音化して「ひっ」または撥音化して「ひん」ともなる。「―会わせる」「ひっかける」「ひんむく」

ひき【蟇】

ヒキガエルの別称。〈[季]夏〉。〈本草和名〉

ひき【匹・疋】

①獣・鳥・魚・虫などを数える語。

②銭を数える語。古くは鳥目ちょうもく10文を1匹とし、後に25文を1匹とした。

③布帛2反を単位として数える語。→き(匹)

ひき【比企】

姓氏の一つ。

⇒ひき‐よしかず【比企能員】

ひ‐き【丕基】

(「丕」は大の意)天子が国を統治するという大事業のもとい。丕丕基。

ひ‐き【非器】

その器でないこと。その事をなすに足る力量のないこと。正法眼蔵随聞記6「―なりと云つて修せずは、何れの劫にか得道せん」

ひ‐き【秘記】

秘密の記録。

ひ‐き【悲喜】

かなしみとよろこび。「―こもごも」

⇒悲喜交々至る

ひ‐き【誹毀・非毀】

そしること。他人を悪し様に言って、その名誉を傷つけること。

ひ‐き【避忌】

忌みきらって避けること。忌避。

ひ‐ぎ【氷木】

(→)千木ちぎに同じ。古事記上「高天原に―高知りて」

ひ‐ぎ【比擬】

ひきくらべること。なぞらえること。

ひ‐ぎ【非義】

義理にそむくこと。道理にそむくこと。非理。〈日葡辞書〉

ひ‐ぎ【非議・誹議】

議論してそしること。

ひ‐ぎ【秘技】

限られた人しか知らない秘密のわざ。

ひ‐ぎ【秘儀】

秘密の儀式。密儀みつぎ。

ひ‐ぎ【秘戯】

秘密に行う楽しみ。男女の交歓。「―図」

び‐き【美姫】

うつくしい姫。うつくしい女。美人。

び‐ぎ【美妓】

うつくしい芸妓。

び‐ぎ【美技】

みごとなわざ。すばらしい演技。ファイン‐プレー。

ひき‐あい【引合い】‥アヒ

①売買の取引。また、その証書。また、取引の前に条件などを問い合わせること。

②まきぞえ。連累。

③証人・参考人になること。

④証拠・参考などの例に引くこと。引証。「―に出す」

ひき‐あ・う【引き合う】‥アフ

〔自五〕

①互いに引く。双方で引っぱる。

②互いに助け合う。太平記37「平一揆は葛山と―・ひて」

③双方の重さが釣り合う。日葡辞書「ヒキアワヌニ(荷)ヂャ」

④取引をする。約束する。東海道中膝栗毛5「先刻内々―・うて置いた、アノ美しい可愛らしい弁才天女」

⑤商いをして利がある。転じて、苦労するかいがある。割に合う。浮世風呂4「やつぱり―・ひません」

ひき‐あけ【引明け】

あけがた。よあけ。

ひき‐あげ【引上げ・引揚げ】

①ひきあげること。

②もといた所にもどること。

③産児を取り上げること。

⇒ひきあげ‐しゃ【引揚げ者】

⇒ひきあげ‐ばば【引上げ婆】

ひきあげ‐しゃ【引揚げ者】

引き揚げる人。特に第二次大戦後、国外から引き揚げて内地へ帰って来た者。

⇒ひき‐あげ【引上げ・引揚げ】

ひきあげ‐ばば【引上げ婆】

産婆さんばのこと。ひきあげんばあ。

⇒ひき‐あげ【引上げ・引揚げ】

ひき‐あ・ける【引き開ける】

〔他下一〕

引いてあける。強いてあける。

ひき‐あ・げる【引き上げる・引き揚げる】

〔他下一〕[文]ひきあ・ぐ(下二)

①引いて高く上げる。引いて上にあげる。平家物語4「馬の頭沈まば―・げよ」。「船を海底から―・げる」

②人を選抜して登用する。塵芥集「子細あつて下人を―・げ、近習の者に召しつかふところに」

③予定を繰り上げる。平家物語5「三日と定められたりしが今一日―・げて二日になりにけり」

④(自動詞的にも用いる)軍勢を率いて退却する。人数をまとめて去る。撤退する。また、出向いていた所を引き払ってもとの所にもどる。甲陽軍鑑9「采配を振り、早早―・ぐる」。「兵を―・げる」「故国へ―・げる」

⑤取り上げる。没収する。歌舞伎、東海道四谷怪談「僅かな事を云ひ立てに、娘を―・げ、…遊女ばいたにでも売る心か」

⑥値段や比率などを高くする。「物価を―・げる」

ひき‐あし【引足】

①後へ引く足。

②足をひきずって歩くこと。

びきあつ‐けい【微気圧計】

気圧の微小変化を記録する計器。大気中の核爆発なども遠方でとらえることができる。

ひき‐あて【引当て】

①かた。抵当。歌舞伎、お染久松色読販「わしも手付を拵へるその―と」。「―物」

②将来の特定の支出または損失のために資金を用意すること。

③こころあて。

⇒ひきあて‐きん【引当金】

ひきあて‐きん【引当金】

企業会計上、将来の特定の費用または損失で、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつその金額を合理的に見積もることができるものを、当期の費用または損失として計上した場合の貸方項目。また、その金額。法人税法上は、貸倒引当金・返品調整引当金・退職給与引当金に限定。

⇒ひき‐あて【引当て】

ひき‐あ・てる【引き当てる】

〔他下一〕[文]ひきあ・つ(下二)

①ひきくらべる。あてはめる。好色一代男4「身に―・てて悲しく」

②くじをひいて当てる。「特賞を―・てる」

ひき‐あみ【引網・曳網】

引き寄せて捕魚する網の総称。多くは袋状の魚取りの左右に袖網が付いており、これを引き回して海岸または船上に引き揚げる。地引網・船引網・手繰網てぐりあみ・打瀬網うたせあみ・機船底引網・トロール網など。

ひき‐あわ・す【引き合わす】‥アハス

[一]〔他五〕

(→)「ひきあわせる」に同じ。世間胸算用3「最前―・したる太鼓もちは」

[二]〔他下二〕

⇒ひきあわせる(下一)

ひき‐あわせ【引合せ】‥アハセ

①引き合わせること。紹介。

②照合すること。「原稿と校正刷との―」

③鎧よろいの胴の右脇で、前と後とを引き締めて合わせる所。

⇒ひきあわせ‐がみ【引合せ紙】

ひきあわせ‐がみ【引合せ紙】‥アハセ‥

男女を引き合わせる艶書用とした皺しわのない檀紙だんし。みちのくがみ。後に普通の檀紙の異称となった。ひき。

⇒ひき‐あわせ【引合せ】

ひき‐あわ・せる【引き合わせる】‥アハセル

〔他下一〕[文]ひきあは・す(下二)

①引き寄せて合わせる。「えりを―・せる」

②ひきくらべる。対照する。「原簿と―・せる」

③取り持って対面させる。紹介する。「両親に友人を―・せる」

ひき・い【低い】

〔形〕

(→)「ひくい」に同じ。

ひき‐い・ず【引き出づ】‥イヅ

〔他下二〕

①引っ張って出す。ひきだす。源氏物語帚木「御車―・でよ」

②差し出す。引出物として贈る。落窪物語3「かくまめなる物を―・でけると」

③例としてあげる。引用する。源氏物語槿「なまめかしう、かたちよき女のためしには、なほ―・でつべき人ぞかし」

④ひきおこす。源氏物語柏木「さるまじきあやまちを―・でて」

⑤戦いで、敵方が軍勢を打ち出す。

ひき‐いた【引板】

(→)鳴子なるこに同じ。〈[季]秋〉

ひき‐いだ・す【引き出す】

〔他五〕

①引いて外へ出す。

②誘いだす。おびきだす。

③例として引く。引用する。

ひきいで‐もの【引出物】

⇒ひきでもの。源氏物語初音「御遊びありて、―、禄など、二なし」

ひき・いる【率いる】ヒキヰル

〔他上一〕

(ヒキは接頭語)

①ひきつれて行く。したがえて行く。伊勢物語「あにおとと友だち―・ゐて」

②行動・進退を指図する。統率する。「大軍を―・いる」

ひき‐い・る【引き入る】

[一]〔自四〕

①引き退く。ひきさがる。枕草子184「いま少し奥に―・りて」

②車などを引いて中に入る。蜻蛉日記中「大津のいとものむつかしき屋どもの中に―・りにけり」

③ひきこもる。隠れ忍ぶ。遠慮する。引込思案である。源氏物語夕霧「見知らぬさまに―・り」

④息がつまる。息が絶える。また、息がつまるほどに声をひそめる。源氏物語橋姫「あてなる声して、―・りながら、ほのかにのたまふ」

[二]〔他下二〕

⇒ひきいれる(下一)

ひき‐いれ【引入れ】

①ひきいれること。

②元服の時に、冠をかぶらせること。また、その役。えぼしおや。栄華物語初花「―には、閑院の内大臣ぞおはしましける」

⇒ひきいれ‐えぼし【引入烏帽子】

⇒ひきいれ‐ごえ【引入れ声】

ひき‐いれ【挽入】

いくつも入子いれこにした轆轤ろくろ細工。ひきれ。

⇒ひきいれ‐ごうし【挽入合子】

ひきいれ‐えぼし【引入烏帽子】

揉もみ烏帽子を深く後頭部まで引き入れてかぶることによる名。

⇒ひき‐いれ【引入れ】

ひきいれ‐ごうし【挽入合子】‥ガフ‥

轆轤細工の入子いれこの椀わん。ひきれごうし。

⇒ひき‐いれ【挽入】

ひきいれ‐ごえ【引入れ声】‥ゴヱ

息を吸いこむようにかすかに出す声。能因本枕草子文ことばなめき人こそ「ことなることなき男の―して艶だちたる」

⇒ひき‐いれ【引入れ】

ひき‐い・れる【引き入れる】

〔他下一〕[文]ひきい・る(下二)

①ひっぱって内へ入れる。ひきこむ。源氏物語東屋「袖の重なりながら長やかに出でたりけるが…見つけて―・れ給ふ」。「家に―・れる」

②(かぶり物を)引いて深くかぶる。栄華物語初花「御烏帽子―・れて臥し給へり」

③連れ込む。仲間にさそい入れる。ひきこむ。狂言、悪坊「仏道へ―・れんがため」。「味方に―・れる」

ひき‐いろ【引き色】

退却しようとする形勢。太平記7「寄手すでに―に成て候」

ひき‐いわい【引き祝】‥イハヒ

芸娼妓が身請けされて廃業するのを披露する祝い。

ひき‐うけ【引受け】

①ひきうけること。

②為替手形の支払人が、手形金額支払の主な債務者となる意思を表示すること。

③証券会社等が、有価証券の発行者から、その証券の全部または一部を売出しを目的として取得すること。

⇒ひきうけ‐がいしゃ【引受会社】

⇒ひきうけ‐きょぜつ【引受拒絶】

⇒ひきうけ‐ぎんこう【引受銀行】

⇒ひきうけじこく‐しょうめい‐ゆうびん【引受時刻証明郵便】

⇒ひきうけ‐シンジケート【引受シンジケート】

⇒ひきうけ‐て【引受け手】

⇒ひきうけ‐てがた【引受手形】

⇒ひきうけ‐にん【引受人】

⇒ひきうけ‐わたし【引受渡し】

ひきうけ‐がいしゃ【引受会社】‥グワイ‥

公債・社債募集の委託を受ける会社。

⇒ひき‐うけ【引受け】

ひきうけ‐きょぜつ【引受拒絶】

為替手形の引受けのための呈示をしたが、手形の引受けを受け得なかった場合をいう。

⇒ひき‐うけ【引受け】

ひきうけ‐ぎんこう【引受銀行】‥カウ

公債・社債募集の委託を受ける銀行。

⇒ひき‐うけ【引受け】

ひきうけじこく‐しょうめい‐ゆうびん【引受時刻証明郵便】‥イウ‥

一般書留として郵便局が引き受けた時刻を証明する郵便物。

⇒ひき‐うけ【引受け】

ひきうけ‐シンジケート【引受シンジケート】

公債・社債を共同で引き受けるために銀行などがつくるグループ。

⇒ひき‐うけ【引受け】

ひきうけ‐て【引受け手】

引き受ける人。引受人。

⇒ひき‐うけ【引受け】

ひきうけ‐てがた【引受手形】

手形引受のなされた為替手形の俗称。

⇒ひき‐うけ【引受け】

ひきうけ‐にん【引受人】

①ある事を引き受ける人。「身許みもと―」「株式―」

②特に、為替手形の引受けをなした支払人。

⇒ひき‐うけ【引受け】

ひき‐う・ける【引き受ける】

〔他下一〕[文]ひきう・く(下二)

①受けて自分の責任とする。負担する。担当する。好色一代女6「今ははや身に―・けし世に有程の勤めつきて」。「一手に―・ける」「委員を―・ける」

②相手となって処置をする。応対する。日葡辞書「サケヲヒキウケテノム」

③保証する。保証人になる。「身許みもとを―・ける」

ひきうけ‐わたし【引受渡し】

(documents against acceptance)荷為替にがわせ取引における荷物引渡しの一条件。期限付荷為替手形の送付を受けた取立銀行が、手形支払人に対し、手形引受と同時に船積書類を引き渡す条件をいう。DA ↔支払渡し

⇒ひき‐うけ【引受け】

ひき‐うごか・す【引き動かす】

〔他五〕

①引いて動かす。

②他人の心を誘い動かす。

ひき‐うす【挽臼・碾臼】

穀物や豆類その他を粉砕製粉する具。

①(「挽臼」と書く)扁平な上下一対の石臼から成り、両臼の接触面には、円を6等分する形の主溝とそれに平行な何本かの副溝が刻まれる。上臼の孔から穀粒を落とし、上臼を把手によって回転して粉砕する。動力によるものもある。粉引臼。厚臼。臼。

②(「碾臼」と書く)円筒状の台の縁近くを、ローラーまたは円板状の石が転動する形の臼。脱穀・籾摺用、精米用、製粉用で形や構造が異なる。碾てん。エッジ‐ランナー。

⇒ひきうす‐げい【碾臼芸】

ひきうす‐げい【碾臼芸】

(碾臼は、茶臼より粗略に扱われることから)諸芸の心得はあっても、すぐれた芸を一つも持たないこと。石臼芸。徳和歌後万載集雑「何しても―のまに合ひはめきりめきりとはかどらぬなり」

⇒ひき‐うす【挽臼・碾臼】

ひき‐うた【引歌】

有名な古歌を自分の文章に引きふまえて表現し、その箇所の情趣を深め広める表現技巧。また、その古歌。物語などに多く見られる。

ひき‐うたい【弾き歌い・弾き唄い】‥ウタヒ

箏曲・地歌など楽器を弾きながら歌うこと。邦楽の歌い物でいう。→弾き語り

ひき‐うつし【引き写し】

①文章などを元の通りに書きうつすこと。

②敷写し。

ひき‐うつ・る【引き移る】

〔自五〕

他の場所へうつる。引っ越す。

ひき‐うど【低人・矮人・侏儒】

(ヒキヒトの音便。ヒキウトとも)丈の低い人。こびと。宇治拾遺物語13「相撲大井光遠は―にいかめしく」

ひき‐うま【引き馬】

①貴人または諸侯などの外出の行列に、鞍覆くらおおいをかけて美々しく飾り、連れていく馬。

②付き馬を、遊客の側からいう語。

ひき‐うり【引売り】

商品を載せた荷車を引いて売り歩くこと。また、その人。

ひき‐お【引尾】‥ヲ

山鳥などの長く引いた尾羽。

ひき‐おい【引負い】‥オヒ

①商店の手代が請売うけうりして、その損金が主人に対して負債になること。日本永代蔵2「よき商売をもして取過しの―をも埋る事はやし」

②使い込むこと。浄瑠璃、五十年忌歌念仏「お主の金を―し」

③売買・取引を他人に代わって行い、そのために生じた損失が自己の負担となること。

ひき‐お・う【引き負ふ】‥オフ

〔他四〕

使い込みをする。浄瑠璃、女殺油地獄「主人の金四つ宝ほう三貫目あまり―・ひ」

ひき‐おこし【引起し】

シソ科の多年草。高さ1メートル内外。茎は角ばり、葉は広卵形。8〜9月頃、淡紫色の小唇形花を開く。全草非常に苦く、根を健胃薬とする。名は病人を「ひき起こす」に由来するという。延命草。〈文明本節用集〉

ひき‐おこ・す【引き起こす】

〔他五〕

①倒れたもののある部分に力をかけ、引き上げて起こす。

②衰えたものを再び起こし立てる。

③(「惹き起こす」とも書く)事件などをしでかす。惹起じゃっきする。「騒ぎを―・す」

ひき‐おしろい【引白粉】

白粉を塗ること。また、塗った白粉。

ひき‐おとし【引落し】

①ひきおとすこと。

②相撲の手の一つ。相手の手先または腕などをつかみ、相手の体を前下へ引いて倒すもの。

ひき‐おと・す【引き落とす】

〔他五〕

①前方へ引いておとす。

②差し引く。浮世草子、椀久二世の物語「口入、判代万事に―・して」

③支払人の預金口座から一定金額を受取人の口座に送金する。

ひき‐おび【引帯】

衣服の上に用いる小帯。万葉集16「絹の帯を―なす唐帯にとらし」

ひき‐お・る【引き折る】‥ヲル

〔他四〕

①一重のものを二重に折って短くする。今昔物語集29「衣きぬ一つばかりを―・りて」

②折れるほど強く引く。万葉集20「夕潮に楫かじ―・り」

ひき‐おろ・す【引き下ろす】

〔他五〕

ひいて下へおろす。また、ひっぱって無理におろす。「会長の座から―・す」

ひき‐かえ【引替え・引換え】‥カヘ

ひきかえること。交換。「現金―」

⇒ひきかえ‐の‐うま【引替えの馬】

⇒ひきかえ‐ばらい【引替払】

ひき‐かえし【引返し】‥カヘシ

①ひきかえすこと。もとへ戻ること。

②歌舞伎で、幕を引くべき場面ではないが、道具や扮装の都合でいったん幕を引き、すぐにまた幕を開けること。ひっかえし。

③和服の仕立で、袖口や裾廻しに表地を内側に折り返して裏地とするもの。ともずそ。ひっかえし。

ひき‐かえ・す【引き返す】‥カヘス

〔他五〕

①くりかえす。反復する。源氏物語宿木「御文を…―・し―・し見居給へり」

②もとへかえす。もとへもどす。源氏物語胡蝶「人の御消息などは…―・し、はしたなめきこえんもいかが」

③(連用形を副詞的に用いて)反対に。うってかわって。源氏物語夕顔「―・しなのめならむはいとほしかし」

④(自動詞的に)もとへもどる。保元物語「景綱これを見て急ぎひつかへして」。「途中で―・す」

ひきかえ‐の‐うま【引替えの馬】‥カヘ‥

乗りかえの馬。副馬。

⇒ひき‐かえ【引替え・引換え】

ひきかえ‐ばらい【引替払】‥カヘバラヒ

品物と引きかえに代金を支払うこと。

⇒ひき‐かえ【引替え・引換え】

ひき‐か・える【引き替える・引き換える】‥カヘル

〔他下一〕[文]ひきか・ふ(下二)

①他の物ととりかえる。交換する。源氏物語東屋「牛など―・ふべき心設けし給へり」

②すっかりかえる。あべこべにする。源氏物語賢木「公私―・へたる世の有様に」。山家集「―・へて花みる春は夜はなく月見る秋は昼なからなん」。「それに―・え私は」

③姿をかえる。様子をかえる。源氏物語竹河「大方の有様―・へたるやうに」

ひき‐がえる【蟇・蟾蜍】‥ガヘル

カエルの一種。体は肥大し、四肢は短い。背面は黄褐色または黒褐色、腹面は灰白色で、黒色の雲状紋が多い。皮膚、特に背面には多数の疣いぼがある。また大きな耳腺をもち、白い有毒粘液を分泌。動作は鈍く、夜出て、舌で昆虫を捕食。冬は土中で冬眠し、早春現れて、池や溝に寒天質で細長い紐状の卵塊を産み、再び土中に入って春眠、初夏に再び出てくる。日本各地に分布。ヒキ。ガマ。ガマガエル。イボガエル。〈[季]夏〉。色葉字類抄「蟾蜍、ヒキカヘル」

ヒキガエル

撮影:小宮輝之

⇒ひ‐がん【彼岸】

ひがんばな‐か【彼岸花科】‥クワ

単子葉植物の一科。熱帯・亜熱帯を中心に約85属1100種ある。多くは多年草で鱗茎か根茎をもつ。花は両性、花被は6片で内外2輪。雄しべは6、雌しべは1、ユリ科に似るが、子房下位、散形花序などの点で異なる。ヒガンバナ・スイセン・アマリリスなど。

⇒ひ‐がん【彼岸】

ひかん‐びゃくしょう【被官百姓】‥クワン‥シヤウ

江戸時代、親方百姓に身分的に従属していた農民の一種。主家に労役奉仕を義務づけられており、身分的に解放されない限り一人前の百姓になれなかった。→名子なご

⇒ひ‐かん【被官・被管】

ひがん‐まいり【彼岸参り】‥マヰリ

彼岸会ひがんえの7日中に寺院や先祖の墓にまいること。また、寺院から檀家に読経に行くこと。ひがんもうで。〈[季]春〉

⇒ひ‐がん【彼岸】

ひき

(→)門中もんちゅうに同じ。

ひき【引き】

[一]〔名〕

①ひくこと。ひきいて行くこと。万葉集6「皇おおきみの―のまにまに」

②ひきたてること。つて。縁故。手づる。落窪物語2「弁の君が―にて参りたり」。「上役の―で昇進した」

③引出物ひきでものの略。義経記8「これは一期の―にて候」

④江戸時代、検地の誤り、地形・地味の変化、水旱・風害・虫害などによる減収を点検してその分の石高を村高から引き去り、租税対象からはずしたこと。→連連引→年年引。

⑤引く力に堪える力。「―のある紙」

⑥魚釣りで、魚が餌をくわえて引っ張ること。また、引っ張る力。「―が強い」

⑦引合紙ひきあわせがみの略。

⑧値引き。値下げ。「一割―」

[二]〔接頭〕

動詞に冠して、その意を強め、または語調を整える。後に続く音により、促音化して「ひっ」または撥音化して「ひん」ともなる。「―会わせる」「ひっかける」「ひんむく」

ひき【蟇】

ヒキガエルの別称。〈[季]夏〉。〈本草和名〉

ひき【匹・疋】

①獣・鳥・魚・虫などを数える語。

②銭を数える語。古くは鳥目ちょうもく10文を1匹とし、後に25文を1匹とした。

③布帛2反を単位として数える語。→き(匹)

ひき【比企】

姓氏の一つ。

⇒ひき‐よしかず【比企能員】

ひ‐き【丕基】

(「丕」は大の意)天子が国を統治するという大事業のもとい。丕丕基。

ひ‐き【非器】

その器でないこと。その事をなすに足る力量のないこと。正法眼蔵随聞記6「―なりと云つて修せずは、何れの劫にか得道せん」

ひ‐き【秘記】

秘密の記録。

ひ‐き【悲喜】

かなしみとよろこび。「―こもごも」

⇒悲喜交々至る

ひ‐き【誹毀・非毀】

そしること。他人を悪し様に言って、その名誉を傷つけること。

ひ‐き【避忌】

忌みきらって避けること。忌避。

ひ‐ぎ【氷木】

(→)千木ちぎに同じ。古事記上「高天原に―高知りて」

ひ‐ぎ【比擬】

ひきくらべること。なぞらえること。

ひ‐ぎ【非義】

義理にそむくこと。道理にそむくこと。非理。〈日葡辞書〉

ひ‐ぎ【非議・誹議】

議論してそしること。

ひ‐ぎ【秘技】

限られた人しか知らない秘密のわざ。

ひ‐ぎ【秘儀】

秘密の儀式。密儀みつぎ。

ひ‐ぎ【秘戯】

秘密に行う楽しみ。男女の交歓。「―図」

び‐き【美姫】

うつくしい姫。うつくしい女。美人。

び‐ぎ【美妓】

うつくしい芸妓。

び‐ぎ【美技】

みごとなわざ。すばらしい演技。ファイン‐プレー。

ひき‐あい【引合い】‥アヒ

①売買の取引。また、その証書。また、取引の前に条件などを問い合わせること。

②まきぞえ。連累。

③証人・参考人になること。

④証拠・参考などの例に引くこと。引証。「―に出す」

ひき‐あ・う【引き合う】‥アフ

〔自五〕

①互いに引く。双方で引っぱる。

②互いに助け合う。太平記37「平一揆は葛山と―・ひて」

③双方の重さが釣り合う。日葡辞書「ヒキアワヌニ(荷)ヂャ」

④取引をする。約束する。東海道中膝栗毛5「先刻内々―・うて置いた、アノ美しい可愛らしい弁才天女」

⑤商いをして利がある。転じて、苦労するかいがある。割に合う。浮世風呂4「やつぱり―・ひません」

ひき‐あけ【引明け】

あけがた。よあけ。

ひき‐あげ【引上げ・引揚げ】

①ひきあげること。

②もといた所にもどること。

③産児を取り上げること。

⇒ひきあげ‐しゃ【引揚げ者】

⇒ひきあげ‐ばば【引上げ婆】

ひきあげ‐しゃ【引揚げ者】

引き揚げる人。特に第二次大戦後、国外から引き揚げて内地へ帰って来た者。

⇒ひき‐あげ【引上げ・引揚げ】

ひきあげ‐ばば【引上げ婆】

産婆さんばのこと。ひきあげんばあ。

⇒ひき‐あげ【引上げ・引揚げ】

ひき‐あ・ける【引き開ける】

〔他下一〕

引いてあける。強いてあける。

ひき‐あ・げる【引き上げる・引き揚げる】

〔他下一〕[文]ひきあ・ぐ(下二)

①引いて高く上げる。引いて上にあげる。平家物語4「馬の頭沈まば―・げよ」。「船を海底から―・げる」

②人を選抜して登用する。塵芥集「子細あつて下人を―・げ、近習の者に召しつかふところに」

③予定を繰り上げる。平家物語5「三日と定められたりしが今一日―・げて二日になりにけり」

④(自動詞的にも用いる)軍勢を率いて退却する。人数をまとめて去る。撤退する。また、出向いていた所を引き払ってもとの所にもどる。甲陽軍鑑9「采配を振り、早早―・ぐる」。「兵を―・げる」「故国へ―・げる」

⑤取り上げる。没収する。歌舞伎、東海道四谷怪談「僅かな事を云ひ立てに、娘を―・げ、…遊女ばいたにでも売る心か」

⑥値段や比率などを高くする。「物価を―・げる」

ひき‐あし【引足】

①後へ引く足。

②足をひきずって歩くこと。

びきあつ‐けい【微気圧計】

気圧の微小変化を記録する計器。大気中の核爆発なども遠方でとらえることができる。

ひき‐あて【引当て】

①かた。抵当。歌舞伎、お染久松色読販「わしも手付を拵へるその―と」。「―物」

②将来の特定の支出または損失のために資金を用意すること。

③こころあて。

⇒ひきあて‐きん【引当金】

ひきあて‐きん【引当金】

企業会計上、将来の特定の費用または損失で、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつその金額を合理的に見積もることができるものを、当期の費用または損失として計上した場合の貸方項目。また、その金額。法人税法上は、貸倒引当金・返品調整引当金・退職給与引当金に限定。

⇒ひき‐あて【引当て】

ひき‐あ・てる【引き当てる】

〔他下一〕[文]ひきあ・つ(下二)

①ひきくらべる。あてはめる。好色一代男4「身に―・てて悲しく」

②くじをひいて当てる。「特賞を―・てる」

ひき‐あみ【引網・曳網】

引き寄せて捕魚する網の総称。多くは袋状の魚取りの左右に袖網が付いており、これを引き回して海岸または船上に引き揚げる。地引網・船引網・手繰網てぐりあみ・打瀬網うたせあみ・機船底引網・トロール網など。

ひき‐あわ・す【引き合わす】‥アハス

[一]〔他五〕

(→)「ひきあわせる」に同じ。世間胸算用3「最前―・したる太鼓もちは」

[二]〔他下二〕

⇒ひきあわせる(下一)

ひき‐あわせ【引合せ】‥アハセ

①引き合わせること。紹介。

②照合すること。「原稿と校正刷との―」

③鎧よろいの胴の右脇で、前と後とを引き締めて合わせる所。

⇒ひきあわせ‐がみ【引合せ紙】

ひきあわせ‐がみ【引合せ紙】‥アハセ‥

男女を引き合わせる艶書用とした皺しわのない檀紙だんし。みちのくがみ。後に普通の檀紙の異称となった。ひき。

⇒ひき‐あわせ【引合せ】

ひき‐あわ・せる【引き合わせる】‥アハセル

〔他下一〕[文]ひきあは・す(下二)

①引き寄せて合わせる。「えりを―・せる」

②ひきくらべる。対照する。「原簿と―・せる」

③取り持って対面させる。紹介する。「両親に友人を―・せる」

ひき・い【低い】

〔形〕

(→)「ひくい」に同じ。

ひき‐い・ず【引き出づ】‥イヅ

〔他下二〕

①引っ張って出す。ひきだす。源氏物語帚木「御車―・でよ」

②差し出す。引出物として贈る。落窪物語3「かくまめなる物を―・でけると」

③例としてあげる。引用する。源氏物語槿「なまめかしう、かたちよき女のためしには、なほ―・でつべき人ぞかし」

④ひきおこす。源氏物語柏木「さるまじきあやまちを―・でて」

⑤戦いで、敵方が軍勢を打ち出す。

ひき‐いた【引板】

(→)鳴子なるこに同じ。〈[季]秋〉

ひき‐いだ・す【引き出す】

〔他五〕

①引いて外へ出す。

②誘いだす。おびきだす。

③例として引く。引用する。

ひきいで‐もの【引出物】

⇒ひきでもの。源氏物語初音「御遊びありて、―、禄など、二なし」

ひき・いる【率いる】ヒキヰル

〔他上一〕

(ヒキは接頭語)

①ひきつれて行く。したがえて行く。伊勢物語「あにおとと友だち―・ゐて」

②行動・進退を指図する。統率する。「大軍を―・いる」

ひき‐い・る【引き入る】

[一]〔自四〕

①引き退く。ひきさがる。枕草子184「いま少し奥に―・りて」

②車などを引いて中に入る。蜻蛉日記中「大津のいとものむつかしき屋どもの中に―・りにけり」

③ひきこもる。隠れ忍ぶ。遠慮する。引込思案である。源氏物語夕霧「見知らぬさまに―・り」

④息がつまる。息が絶える。また、息がつまるほどに声をひそめる。源氏物語橋姫「あてなる声して、―・りながら、ほのかにのたまふ」

[二]〔他下二〕

⇒ひきいれる(下一)

ひき‐いれ【引入れ】

①ひきいれること。

②元服の時に、冠をかぶらせること。また、その役。えぼしおや。栄華物語初花「―には、閑院の内大臣ぞおはしましける」

⇒ひきいれ‐えぼし【引入烏帽子】

⇒ひきいれ‐ごえ【引入れ声】

ひき‐いれ【挽入】

いくつも入子いれこにした轆轤ろくろ細工。ひきれ。

⇒ひきいれ‐ごうし【挽入合子】

ひきいれ‐えぼし【引入烏帽子】

揉もみ烏帽子を深く後頭部まで引き入れてかぶることによる名。

⇒ひき‐いれ【引入れ】

ひきいれ‐ごうし【挽入合子】‥ガフ‥

轆轤細工の入子いれこの椀わん。ひきれごうし。

⇒ひき‐いれ【挽入】

ひきいれ‐ごえ【引入れ声】‥ゴヱ

息を吸いこむようにかすかに出す声。能因本枕草子文ことばなめき人こそ「ことなることなき男の―して艶だちたる」

⇒ひき‐いれ【引入れ】

ひき‐い・れる【引き入れる】

〔他下一〕[文]ひきい・る(下二)

①ひっぱって内へ入れる。ひきこむ。源氏物語東屋「袖の重なりながら長やかに出でたりけるが…見つけて―・れ給ふ」。「家に―・れる」

②(かぶり物を)引いて深くかぶる。栄華物語初花「御烏帽子―・れて臥し給へり」

③連れ込む。仲間にさそい入れる。ひきこむ。狂言、悪坊「仏道へ―・れんがため」。「味方に―・れる」

ひき‐いろ【引き色】

退却しようとする形勢。太平記7「寄手すでに―に成て候」

ひき‐いわい【引き祝】‥イハヒ

芸娼妓が身請けされて廃業するのを披露する祝い。

ひき‐うけ【引受け】

①ひきうけること。

②為替手形の支払人が、手形金額支払の主な債務者となる意思を表示すること。

③証券会社等が、有価証券の発行者から、その証券の全部または一部を売出しを目的として取得すること。

⇒ひきうけ‐がいしゃ【引受会社】

⇒ひきうけ‐きょぜつ【引受拒絶】

⇒ひきうけ‐ぎんこう【引受銀行】

⇒ひきうけじこく‐しょうめい‐ゆうびん【引受時刻証明郵便】

⇒ひきうけ‐シンジケート【引受シンジケート】

⇒ひきうけ‐て【引受け手】

⇒ひきうけ‐てがた【引受手形】

⇒ひきうけ‐にん【引受人】

⇒ひきうけ‐わたし【引受渡し】

ひきうけ‐がいしゃ【引受会社】‥グワイ‥

公債・社債募集の委託を受ける会社。

⇒ひき‐うけ【引受け】

ひきうけ‐きょぜつ【引受拒絶】

為替手形の引受けのための呈示をしたが、手形の引受けを受け得なかった場合をいう。

⇒ひき‐うけ【引受け】

ひきうけ‐ぎんこう【引受銀行】‥カウ

公債・社債募集の委託を受ける銀行。

⇒ひき‐うけ【引受け】

ひきうけじこく‐しょうめい‐ゆうびん【引受時刻証明郵便】‥イウ‥

一般書留として郵便局が引き受けた時刻を証明する郵便物。

⇒ひき‐うけ【引受け】

ひきうけ‐シンジケート【引受シンジケート】

公債・社債を共同で引き受けるために銀行などがつくるグループ。

⇒ひき‐うけ【引受け】

ひきうけ‐て【引受け手】

引き受ける人。引受人。

⇒ひき‐うけ【引受け】

ひきうけ‐てがた【引受手形】

手形引受のなされた為替手形の俗称。

⇒ひき‐うけ【引受け】

ひきうけ‐にん【引受人】

①ある事を引き受ける人。「身許みもと―」「株式―」

②特に、為替手形の引受けをなした支払人。

⇒ひき‐うけ【引受け】

ひき‐う・ける【引き受ける】

〔他下一〕[文]ひきう・く(下二)

①受けて自分の責任とする。負担する。担当する。好色一代女6「今ははや身に―・けし世に有程の勤めつきて」。「一手に―・ける」「委員を―・ける」

②相手となって処置をする。応対する。日葡辞書「サケヲヒキウケテノム」

③保証する。保証人になる。「身許みもとを―・ける」

ひきうけ‐わたし【引受渡し】

(documents against acceptance)荷為替にがわせ取引における荷物引渡しの一条件。期限付荷為替手形の送付を受けた取立銀行が、手形支払人に対し、手形引受と同時に船積書類を引き渡す条件をいう。DA ↔支払渡し

⇒ひき‐うけ【引受け】

ひき‐うごか・す【引き動かす】

〔他五〕

①引いて動かす。

②他人の心を誘い動かす。

ひき‐うす【挽臼・碾臼】

穀物や豆類その他を粉砕製粉する具。

①(「挽臼」と書く)扁平な上下一対の石臼から成り、両臼の接触面には、円を6等分する形の主溝とそれに平行な何本かの副溝が刻まれる。上臼の孔から穀粒を落とし、上臼を把手によって回転して粉砕する。動力によるものもある。粉引臼。厚臼。臼。

②(「碾臼」と書く)円筒状の台の縁近くを、ローラーまたは円板状の石が転動する形の臼。脱穀・籾摺用、精米用、製粉用で形や構造が異なる。碾てん。エッジ‐ランナー。

⇒ひきうす‐げい【碾臼芸】

ひきうす‐げい【碾臼芸】

(碾臼は、茶臼より粗略に扱われることから)諸芸の心得はあっても、すぐれた芸を一つも持たないこと。石臼芸。徳和歌後万載集雑「何しても―のまに合ひはめきりめきりとはかどらぬなり」

⇒ひき‐うす【挽臼・碾臼】

ひき‐うた【引歌】

有名な古歌を自分の文章に引きふまえて表現し、その箇所の情趣を深め広める表現技巧。また、その古歌。物語などに多く見られる。

ひき‐うたい【弾き歌い・弾き唄い】‥ウタヒ

箏曲・地歌など楽器を弾きながら歌うこと。邦楽の歌い物でいう。→弾き語り

ひき‐うつし【引き写し】

①文章などを元の通りに書きうつすこと。

②敷写し。

ひき‐うつ・る【引き移る】

〔自五〕

他の場所へうつる。引っ越す。

ひき‐うど【低人・矮人・侏儒】

(ヒキヒトの音便。ヒキウトとも)丈の低い人。こびと。宇治拾遺物語13「相撲大井光遠は―にいかめしく」

ひき‐うま【引き馬】

①貴人または諸侯などの外出の行列に、鞍覆くらおおいをかけて美々しく飾り、連れていく馬。

②付き馬を、遊客の側からいう語。

ひき‐うり【引売り】

商品を載せた荷車を引いて売り歩くこと。また、その人。

ひき‐お【引尾】‥ヲ

山鳥などの長く引いた尾羽。

ひき‐おい【引負い】‥オヒ

①商店の手代が請売うけうりして、その損金が主人に対して負債になること。日本永代蔵2「よき商売をもして取過しの―をも埋る事はやし」

②使い込むこと。浄瑠璃、五十年忌歌念仏「お主の金を―し」

③売買・取引を他人に代わって行い、そのために生じた損失が自己の負担となること。

ひき‐お・う【引き負ふ】‥オフ

〔他四〕

使い込みをする。浄瑠璃、女殺油地獄「主人の金四つ宝ほう三貫目あまり―・ひ」

ひき‐おこし【引起し】

シソ科の多年草。高さ1メートル内外。茎は角ばり、葉は広卵形。8〜9月頃、淡紫色の小唇形花を開く。全草非常に苦く、根を健胃薬とする。名は病人を「ひき起こす」に由来するという。延命草。〈文明本節用集〉

ひき‐おこ・す【引き起こす】

〔他五〕

①倒れたもののある部分に力をかけ、引き上げて起こす。

②衰えたものを再び起こし立てる。

③(「惹き起こす」とも書く)事件などをしでかす。惹起じゃっきする。「騒ぎを―・す」

ひき‐おしろい【引白粉】

白粉を塗ること。また、塗った白粉。

ひき‐おとし【引落し】

①ひきおとすこと。

②相撲の手の一つ。相手の手先または腕などをつかみ、相手の体を前下へ引いて倒すもの。

ひき‐おと・す【引き落とす】

〔他五〕

①前方へ引いておとす。

②差し引く。浮世草子、椀久二世の物語「口入、判代万事に―・して」

③支払人の預金口座から一定金額を受取人の口座に送金する。

ひき‐おび【引帯】

衣服の上に用いる小帯。万葉集16「絹の帯を―なす唐帯にとらし」

ひき‐お・る【引き折る】‥ヲル

〔他四〕

①一重のものを二重に折って短くする。今昔物語集29「衣きぬ一つばかりを―・りて」

②折れるほど強く引く。万葉集20「夕潮に楫かじ―・り」

ひき‐おろ・す【引き下ろす】

〔他五〕

ひいて下へおろす。また、ひっぱって無理におろす。「会長の座から―・す」

ひき‐かえ【引替え・引換え】‥カヘ

ひきかえること。交換。「現金―」

⇒ひきかえ‐の‐うま【引替えの馬】

⇒ひきかえ‐ばらい【引替払】

ひき‐かえし【引返し】‥カヘシ

①ひきかえすこと。もとへ戻ること。

②歌舞伎で、幕を引くべき場面ではないが、道具や扮装の都合でいったん幕を引き、すぐにまた幕を開けること。ひっかえし。

③和服の仕立で、袖口や裾廻しに表地を内側に折り返して裏地とするもの。ともずそ。ひっかえし。

ひき‐かえ・す【引き返す】‥カヘス

〔他五〕

①くりかえす。反復する。源氏物語宿木「御文を…―・し―・し見居給へり」

②もとへかえす。もとへもどす。源氏物語胡蝶「人の御消息などは…―・し、はしたなめきこえんもいかが」

③(連用形を副詞的に用いて)反対に。うってかわって。源氏物語夕顔「―・しなのめならむはいとほしかし」

④(自動詞的に)もとへもどる。保元物語「景綱これを見て急ぎひつかへして」。「途中で―・す」

ひきかえ‐の‐うま【引替えの馬】‥カヘ‥

乗りかえの馬。副馬。

⇒ひき‐かえ【引替え・引換え】

ひきかえ‐ばらい【引替払】‥カヘバラヒ

品物と引きかえに代金を支払うこと。

⇒ひき‐かえ【引替え・引換え】

ひき‐か・える【引き替える・引き換える】‥カヘル

〔他下一〕[文]ひきか・ふ(下二)

①他の物ととりかえる。交換する。源氏物語東屋「牛など―・ふべき心設けし給へり」

②すっかりかえる。あべこべにする。源氏物語賢木「公私―・へたる世の有様に」。山家集「―・へて花みる春は夜はなく月見る秋は昼なからなん」。「それに―・え私は」

③姿をかえる。様子をかえる。源氏物語竹河「大方の有様―・へたるやうに」

ひき‐がえる【蟇・蟾蜍】‥ガヘル

カエルの一種。体は肥大し、四肢は短い。背面は黄褐色または黒褐色、腹面は灰白色で、黒色の雲状紋が多い。皮膚、特に背面には多数の疣いぼがある。また大きな耳腺をもち、白い有毒粘液を分泌。動作は鈍く、夜出て、舌で昆虫を捕食。冬は土中で冬眠し、早春現れて、池や溝に寒天質で細長い紐状の卵塊を産み、再び土中に入って春眠、初夏に再び出てくる。日本各地に分布。ヒキ。ガマ。ガマガエル。イボガエル。〈[季]夏〉。色葉字類抄「蟾蜍、ヒキカヘル」

ヒキガエル

撮影:小宮輝之

ひき‐かがみ【引屈】

⇒ひかがみ(膕)

ひき‐がき【引柿・曳柿】

布などに柿渋をひくこと。また、そのひいた布など。

ひき‐かく【挽き角】

材木の規格で厚さ及び幅が7.5センチメートル以上のもの。横断面が正方形の正角と長方形の平角とがある。

ひき‐か・く【引き掻く】

〔他四〕

爪などで掻く。ひっかく。

ひき‐か・く【引き駆く・引き懸く】

〔他下二〕

馬を駆け走らせる。今昔物語集25「逸物に乗りて―・けて、飛ぶが如くに」

ひき‐かく・す【引き隠す】

〔他四〕

物をひっこめて隠す。枕草子3「粥の木―・して」

ひき‐かく・る【引き隠る】

〔自下二〕

ひきこもって隠れる。十訓抄「―・れてのぞきけるに」

ひき‐かけ【引掛】

①ひきかけること。

②引掛帯の略。

⇒ひきかけ‐おび【引掛帯】

ひきかけ‐おび【引掛帯】

女の帯の結び方で、一締め締めただけで垂らしておくもの。

⇒ひき‐かけ【引掛】

ひき‐か・ける【引き掛ける】

〔他下一〕[文]ひきか・く(下二)

①かけてつりさげる。万葉集13「末枝ほつえに黐もち―・け」

②引いて上にかぶる。ひきかぶる。源氏物語柏木「衾ふすま―・けてふし給へり」

③引合いに出す。関係をつける。口実にする。源氏物語総角「千々の社を―・けて」

ひき‐かさ・ぬ【引き襲ぬ】

〔他下二〕

引いて上へおおい重ねる。重ねて着る。枕草子104「ただ―・ねて奉りたる」

ひき‐がし【引菓子】‥グワ‥

祝儀または仏事などに、引物として出す装飾菓子。

ひき‐かず・く【引き被く】‥カヅク

〔他四〕

頭の上からかぶる。ひっかぶる。能因本枕草子よくたきしめたる薫物の「薫物の…きぬを―・きたる中に煙の残りたるは」

ひき‐かぜ【引き風】

かぜをひくこと。かぜひき。〈文明本節用集〉

ひき‐がた【挽型】

円筒形の鋳物の鋳型を造る場合に用いる、その断面の半分を刻んだ木型。一つの軸を中心として回転し鋳型を造る。

ひき‐かた・ぐ【引き担ぐ】

〔他下二〕

勢いよくかつぐ。ひっかつぐ。

ひき‐かた・む【引き堅む】

〔他下二〕

ひきしぼる。しっかり引く。宇治拾遺物語15「―・めて、とろとろと放ちて」

ひき‐がたり【弾き語り】

①同一人が浄瑠璃などを三味線を弾きながら語ること。↔口語り。→弾き歌い。

②ピアノ・ギターなどを弾きながら歌うこと。

ひき‐かなぐ・る【引きかなぐる】

〔他四〕

手荒くひきのける。源氏物語帚木「荒らかにも―・らめ」

ひき‐がね【引き金・引鉄】

①小銃・拳銃などに装置してある湾曲した金具で、これを指で引くと発射するもの。「ピストルの―を引く」

②比喩的に、物事が引き起こされるきっかけ。「事件の―になる」

ひき‐がね【引鉦】

軍勢を引き上げる時に打ち鳴らす鉦。

ひき‐がも【引鴨】

春になって北方へ去って行く鴨。〈[季]春〉

ひき‐ぎ【挽木・引木】

碾臼ひきうすを引き回すための肘ひじの形の柄。木肘。

ひき‐ぎぬ【疋絹】

一疋ずつにととのえてある絹。ひけん。栄華物語駒くらべ「かづけもの―賜はす」

ひき‐きり【引切り】

①いらだつこと。せっかち。堤中納言物語「この男いと―なりける心にて」

②とぎれること。間がきれること。

③茶道で、釜の蓋をのせておく竹製のふたおき。

④引切鋸の略。

⑤柳刃包丁の刃元から先端まで全体を使って手前に引いて切る切り方。

⇒ひききり‐なし【引切り無し】

⇒ひききり‐のこぎり【引切鋸・挽切鋸】

ひききり‐なし【引切り無し】

きれめがないこと。絶え間がないさま。たてつづけ。ひっきりなし。

⇒ひき‐きり【引切り】

ひききり‐のこぎり【引切鋸・挽切鋸】

①刃の幅が狭く、細歯の小さい鋸。

②木材などの木目もくめに直角に截断する鋸。横挽鋸。

引切鋸

提供:竹中大工道具館

ひき‐かがみ【引屈】

⇒ひかがみ(膕)

ひき‐がき【引柿・曳柿】

布などに柿渋をひくこと。また、そのひいた布など。

ひき‐かく【挽き角】

材木の規格で厚さ及び幅が7.5センチメートル以上のもの。横断面が正方形の正角と長方形の平角とがある。

ひき‐か・く【引き掻く】

〔他四〕

爪などで掻く。ひっかく。

ひき‐か・く【引き駆く・引き懸く】

〔他下二〕

馬を駆け走らせる。今昔物語集25「逸物に乗りて―・けて、飛ぶが如くに」

ひき‐かく・す【引き隠す】

〔他四〕

物をひっこめて隠す。枕草子3「粥の木―・して」

ひき‐かく・る【引き隠る】

〔自下二〕

ひきこもって隠れる。十訓抄「―・れてのぞきけるに」

ひき‐かけ【引掛】

①ひきかけること。

②引掛帯の略。

⇒ひきかけ‐おび【引掛帯】

ひきかけ‐おび【引掛帯】

女の帯の結び方で、一締め締めただけで垂らしておくもの。

⇒ひき‐かけ【引掛】

ひき‐か・ける【引き掛ける】

〔他下一〕[文]ひきか・く(下二)

①かけてつりさげる。万葉集13「末枝ほつえに黐もち―・け」

②引いて上にかぶる。ひきかぶる。源氏物語柏木「衾ふすま―・けてふし給へり」

③引合いに出す。関係をつける。口実にする。源氏物語総角「千々の社を―・けて」

ひき‐かさ・ぬ【引き襲ぬ】

〔他下二〕

引いて上へおおい重ねる。重ねて着る。枕草子104「ただ―・ねて奉りたる」

ひき‐がし【引菓子】‥グワ‥

祝儀または仏事などに、引物として出す装飾菓子。

ひき‐かず・く【引き被く】‥カヅク

〔他四〕

頭の上からかぶる。ひっかぶる。能因本枕草子よくたきしめたる薫物の「薫物の…きぬを―・きたる中に煙の残りたるは」

ひき‐かぜ【引き風】

かぜをひくこと。かぜひき。〈文明本節用集〉

ひき‐がた【挽型】

円筒形の鋳物の鋳型を造る場合に用いる、その断面の半分を刻んだ木型。一つの軸を中心として回転し鋳型を造る。

ひき‐かた・ぐ【引き担ぐ】

〔他下二〕

勢いよくかつぐ。ひっかつぐ。

ひき‐かた・む【引き堅む】

〔他下二〕

ひきしぼる。しっかり引く。宇治拾遺物語15「―・めて、とろとろと放ちて」

ひき‐がたり【弾き語り】

①同一人が浄瑠璃などを三味線を弾きながら語ること。↔口語り。→弾き歌い。

②ピアノ・ギターなどを弾きながら歌うこと。

ひき‐かなぐ・る【引きかなぐる】

〔他四〕

手荒くひきのける。源氏物語帚木「荒らかにも―・らめ」

ひき‐がね【引き金・引鉄】

①小銃・拳銃などに装置してある湾曲した金具で、これを指で引くと発射するもの。「ピストルの―を引く」

②比喩的に、物事が引き起こされるきっかけ。「事件の―になる」

ひき‐がね【引鉦】

軍勢を引き上げる時に打ち鳴らす鉦。

ひき‐がも【引鴨】

春になって北方へ去って行く鴨。〈[季]春〉

ひき‐ぎ【挽木・引木】

碾臼ひきうすを引き回すための肘ひじの形の柄。木肘。

ひき‐ぎぬ【疋絹】

一疋ずつにととのえてある絹。ひけん。栄華物語駒くらべ「かづけもの―賜はす」

ひき‐きり【引切り】

①いらだつこと。せっかち。堤中納言物語「この男いと―なりける心にて」

②とぎれること。間がきれること。

③茶道で、釜の蓋をのせておく竹製のふたおき。

④引切鋸の略。

⑤柳刃包丁の刃元から先端まで全体を使って手前に引いて切る切り方。

⇒ひききり‐なし【引切り無し】

⇒ひききり‐のこぎり【引切鋸・挽切鋸】

ひききり‐なし【引切り無し】

きれめがないこと。絶え間がないさま。たてつづけ。ひっきりなし。

⇒ひき‐きり【引切り】

ひききり‐のこぎり【引切鋸・挽切鋸】

①刃の幅が狭く、細歯の小さい鋸。

②木材などの木目もくめに直角に截断する鋸。横挽鋸。

引切鋸

提供:竹中大工道具館

⇒ひき‐きり【引切り】

ひき‐き・る【引き切る】

〔他五〕

①引いて切る。ひっぱって切る。ひっきる。

②転じて、間がきれる。中絶する。好色一代女3「勧進といふ声も―・らず」

ひき‐き・る【挽き切る】

〔他五〕

のこぎりで挽いて切る。ひっきる。

ひき‐ぎわ【引き際】‥ギハ

引きしりぞく時。特に、現在ついている地位から身を引く時。「―が肝心だ」

ひき‐く【引句】

①成句や俳句を引用すること。また、その成句や俳句。

②平家(平曲)で、節を付けて歌う演奏法。↔語句かたりく

ひき‐くく・る【引き括る】

〔他五〕

強くくくる。手早くくくる。ひっくくる。今昔物語集16「腰を此の藁筋を以て―・りて」

ひき‐ぐし【挽櫛】

櫛の歯を挽いて櫛を製造すること。また、その櫛。

ひき‐くず【挽屑】‥クヅ

木を鋸のこぎりで挽いた屑。おがくず。

ひき‐ぐ・す【引き具す】

〔他サ変〕

①引き連れる。ともなう。たずさえる。宇津保物語楼上下「左大殿の君達いと多く―・して」

②具備する。源氏物語薄雲「琵琶を…少しかき合はせたる、いかでかうのみ―・しけんと思さる」

ひき‐ぐすり【引薬】

皮膚に引き塗る薬。ぬりぐすり。大句数上「―もろこし迄やききぬらん」

ひき‐くら・べる【引き比べる】

〔他下一〕[文]ひきくら・ぶ(下二)

「比べる」を強めていう語。「わが身に―・べてうらやましい」

ひき‐くる・める【引き括める】

〔他下一〕[文]ひきくる・む(下二)

一つにまとめる。包括する。一括する。ひっくるめる。「一切合財を―・める」

ひき‐ぐわ【引鍬】‥グハ

鍬の一種。主としてさらえ引くもの。柄角は40度前後。

ひ‐き‐げき【悲喜劇】

①(tragi-comedy)悲劇的であると同時に喜劇的な戯曲。悲劇的部分と喜劇的部分とが交錯している劇。また、悲劇の結末が喜劇的に解決されるもの。

②悲しむべきことと喜ぶべきこととが同時に重なった出来事。「人生の―」

ひき‐こ【挽子】

車宿に抱えておく車ひき。車夫。

ひき‐こ【熟蚕】

⇒じゅくさん

ひき‐ごえ【引声】‥ゴヱ

⇒いんぜい

ひき‐ごえ【低声】‥ゴヱ

低い声。こごえ。栄華物語後悔大将「ただ―こそよからめ」

ひき‐こか・す【引き倒す】

〔他四〕

ひきたおす。ひきころがす。

ひき‐こし【引越し】

⇒ひっこし

ひき‐ごし【引腰】

女房装束の裳もの、大腰おおごしの左右につけて下に長く引く飾り紐。裙帯くたい。→裳(図)

ひき‐こ・す【引き越す】

[一]〔自四〕

①ひいて越える。越える。太平記13「相模川を―・して」

②転宅する。転居する。ひっこす。信長公記「皆々、家宅―・し候へ」

[二]〔他四〕

①後ろから前へ肩を越えさせる。枕草子248「纓を―・して」

②順位を越えて、上位の扱いをする。源氏物語竹河「兄君たちよりも―・し、いみじうかしづき給ふ」

③位などを追いこす。栄華物語布引滝「お兄の左衛門督を―・させ給ひて」

ひき‐ごと【引言】

(ヒキコトとも)説明のために他の文句を引用すること。また、その文句。浮世草子、好色万金丹「長老さまも高座の上にて―にいはるるほどなりしが」

ひき‐こな・す【引き熟す】

〔他四〕

(「こなす」を強めていう語)

①思うままにあしらう。

②軽んずる。ばかにする。浄瑠璃、持統天皇歌軍法「小姑を―・した」

ひき‐こな・す【弾き熟す】

〔他五〕

楽器を思うように弾く。「難曲を―・す」

ひき‐ごま【引独楽】

まわして手許に引き寄せる独楽。

ひき‐こみ【引込み】

⇒ひっこみ。

⇒ひきこみ‐せん【引込み線】

ひきこみ‐せん【引込み線】

①鉄道の本線から工場や車庫へ引き込んだ線路。

②電柱上の変圧器から工場や家庭へ引き込んだ電線。

⇒ひき‐こみ【引込み】

ひき‐こ・む【引き込む】

[一]〔他五〕

①引いて中に入れる。

②仲間にさそい入れる。また、人の心を引き寄せる。「悪事に―・む」「思わず話に―・まれる」

③感冒におかされる。「かぜを―・む」

[二]〔自五〕

①内にこもっている。中に入って出てこない。

②閑居する。隠退する。

③しりごみする。

④さがって低くなる。くぼむ。

⑤後方または下方にさがる。ひきさがる。

[三]〔他下二〕

⇒ひきこめる(下一)

ひき‐ごめ【碾米】

臼で米を碾ひくこと。また、その碾いた米。

ひき‐こ・める【引き込める】

〔他下一〕[文]ひきこ・む(下二)

①退き入らせる。ひっこませる。

②さげて低くする。

③一度提出したものを取り消す。ひっこめる。

④隠しておく。外に出さない。源氏物語末摘花「ひとり―・め侍らんも」

⇒ひき‐きり【引切り】

ひき‐き・る【引き切る】

〔他五〕

①引いて切る。ひっぱって切る。ひっきる。

②転じて、間がきれる。中絶する。好色一代女3「勧進といふ声も―・らず」

ひき‐き・る【挽き切る】

〔他五〕

のこぎりで挽いて切る。ひっきる。

ひき‐ぎわ【引き際】‥ギハ

引きしりぞく時。特に、現在ついている地位から身を引く時。「―が肝心だ」

ひき‐く【引句】

①成句や俳句を引用すること。また、その成句や俳句。

②平家(平曲)で、節を付けて歌う演奏法。↔語句かたりく

ひき‐くく・る【引き括る】

〔他五〕

強くくくる。手早くくくる。ひっくくる。今昔物語集16「腰を此の藁筋を以て―・りて」

ひき‐ぐし【挽櫛】

櫛の歯を挽いて櫛を製造すること。また、その櫛。

ひき‐くず【挽屑】‥クヅ

木を鋸のこぎりで挽いた屑。おがくず。

ひき‐ぐ・す【引き具す】

〔他サ変〕

①引き連れる。ともなう。たずさえる。宇津保物語楼上下「左大殿の君達いと多く―・して」

②具備する。源氏物語薄雲「琵琶を…少しかき合はせたる、いかでかうのみ―・しけんと思さる」

ひき‐ぐすり【引薬】

皮膚に引き塗る薬。ぬりぐすり。大句数上「―もろこし迄やききぬらん」

ひき‐くら・べる【引き比べる】

〔他下一〕[文]ひきくら・ぶ(下二)

「比べる」を強めていう語。「わが身に―・べてうらやましい」

ひき‐くる・める【引き括める】

〔他下一〕[文]ひきくる・む(下二)

一つにまとめる。包括する。一括する。ひっくるめる。「一切合財を―・める」

ひき‐ぐわ【引鍬】‥グハ

鍬の一種。主としてさらえ引くもの。柄角は40度前後。

ひ‐き‐げき【悲喜劇】

①(tragi-comedy)悲劇的であると同時に喜劇的な戯曲。悲劇的部分と喜劇的部分とが交錯している劇。また、悲劇の結末が喜劇的に解決されるもの。

②悲しむべきことと喜ぶべきこととが同時に重なった出来事。「人生の―」

ひき‐こ【挽子】

車宿に抱えておく車ひき。車夫。

ひき‐こ【熟蚕】

⇒じゅくさん

ひき‐ごえ【引声】‥ゴヱ

⇒いんぜい

ひき‐ごえ【低声】‥ゴヱ

低い声。こごえ。栄華物語後悔大将「ただ―こそよからめ」

ひき‐こか・す【引き倒す】

〔他四〕

ひきたおす。ひきころがす。

ひき‐こし【引越し】

⇒ひっこし

ひき‐ごし【引腰】

女房装束の裳もの、大腰おおごしの左右につけて下に長く引く飾り紐。裙帯くたい。→裳(図)

ひき‐こ・す【引き越す】

[一]〔自四〕

①ひいて越える。越える。太平記13「相模川を―・して」

②転宅する。転居する。ひっこす。信長公記「皆々、家宅―・し候へ」

[二]〔他四〕

①後ろから前へ肩を越えさせる。枕草子248「纓を―・して」

②順位を越えて、上位の扱いをする。源氏物語竹河「兄君たちよりも―・し、いみじうかしづき給ふ」

③位などを追いこす。栄華物語布引滝「お兄の左衛門督を―・させ給ひて」

ひき‐ごと【引言】

(ヒキコトとも)説明のために他の文句を引用すること。また、その文句。浮世草子、好色万金丹「長老さまも高座の上にて―にいはるるほどなりしが」

ひき‐こな・す【引き熟す】

〔他四〕

(「こなす」を強めていう語)

①思うままにあしらう。

②軽んずる。ばかにする。浄瑠璃、持統天皇歌軍法「小姑を―・した」

ひき‐こな・す【弾き熟す】

〔他五〕

楽器を思うように弾く。「難曲を―・す」

ひき‐ごま【引独楽】

まわして手許に引き寄せる独楽。

ひき‐こみ【引込み】

⇒ひっこみ。

⇒ひきこみ‐せん【引込み線】

ひきこみ‐せん【引込み線】

①鉄道の本線から工場や車庫へ引き込んだ線路。

②電柱上の変圧器から工場や家庭へ引き込んだ電線。

⇒ひき‐こみ【引込み】

ひき‐こ・む【引き込む】

[一]〔他五〕

①引いて中に入れる。

②仲間にさそい入れる。また、人の心を引き寄せる。「悪事に―・む」「思わず話に―・まれる」

③感冒におかされる。「かぜを―・む」

[二]〔自五〕

①内にこもっている。中に入って出てこない。

②閑居する。隠退する。

③しりごみする。

④さがって低くなる。くぼむ。

⑤後方または下方にさがる。ひきさがる。

[三]〔他下二〕

⇒ひきこめる(下一)

ひき‐ごめ【碾米】

臼で米を碾ひくこと。また、その碾いた米。

ひき‐こ・める【引き込める】

〔他下一〕[文]ひきこ・む(下二)

①退き入らせる。ひっこませる。

②さげて低くする。

③一度提出したものを取り消す。ひっこめる。

④隠しておく。外に出さない。源氏物語末摘花「ひとり―・め侍らんも」

ひがん‐ざくら【彼岸桜】

①日本の中西部に多いサクラの一種。小高木で花季が早く、春の彼岸の頃、葉より先に淡紅色の美花をつける。観賞用に栽植。コヒガン。アケボノヒガン。〈[季]春〉。〈日葡辞書〉

②エドヒガンの俗称。

⇒ひ‐がん【彼岸】

びがん‐じゅつ【美顔術】

顔の皮膚に刺激や栄養を与えて生理機能を高め、肌をなめらかにする美容法。フェイシャル‐トリートメント。

⇒び‐がん【美顔】

ひかんぜい‐しょうへき【非関税障壁】‥クワン‥シヤウ‥

輸入障壁のうち、関税以外の方法の総称。輸入割当制度はその典型。→関税障壁

ひかん‐てき【悲観的】‥クワン‥

悲観するさま。また、悲観すべきさま。「そう―にならない方がいい」「―な状況」

⇒ひ‐かん【悲観】

ひがん‐にし【彼岸西風】

春の彼岸の頃に吹く西風。〈[季]春〉。→涅槃西風ねはんにしかぜ。

⇒ひ‐がん【彼岸】

ひがん‐ばな【彼岸花・石蒜】

ヒガンバナ科の多年草。田のあぜ・墓地など人家近くに自生。秋の彼岸頃、30センチメートル内外の一茎を出し、頂端に赤色の花を多数開く。花被は6片で外側に反り、雌しべ・雄しべは長く突出。冬の初め頃から線状の葉を出し、翌年の春枯れる。有毒植物だが、鱗茎は石蒜せきさんといい薬用・糊料とする。カミソリバナ。シビトバナ。トウロウバナ。マンジュシャゲ。捨子花。天蓋花。〈[季]秋〉

ひがんばな

ひがん‐ざくら【彼岸桜】

①日本の中西部に多いサクラの一種。小高木で花季が早く、春の彼岸の頃、葉より先に淡紅色の美花をつける。観賞用に栽植。コヒガン。アケボノヒガン。〈[季]春〉。〈日葡辞書〉

②エドヒガンの俗称。

⇒ひ‐がん【彼岸】

びがん‐じゅつ【美顔術】

顔の皮膚に刺激や栄養を与えて生理機能を高め、肌をなめらかにする美容法。フェイシャル‐トリートメント。

⇒び‐がん【美顔】

ひかんぜい‐しょうへき【非関税障壁】‥クワン‥シヤウ‥

輸入障壁のうち、関税以外の方法の総称。輸入割当制度はその典型。→関税障壁

ひかん‐てき【悲観的】‥クワン‥

悲観するさま。また、悲観すべきさま。「そう―にならない方がいい」「―な状況」

⇒ひ‐かん【悲観】

ひがん‐にし【彼岸西風】

春の彼岸の頃に吹く西風。〈[季]春〉。→涅槃西風ねはんにしかぜ。

⇒ひ‐がん【彼岸】

ひがん‐ばな【彼岸花・石蒜】

ヒガンバナ科の多年草。田のあぜ・墓地など人家近くに自生。秋の彼岸頃、30センチメートル内外の一茎を出し、頂端に赤色の花を多数開く。花被は6片で外側に反り、雌しべ・雄しべは長く突出。冬の初め頃から線状の葉を出し、翌年の春枯れる。有毒植物だが、鱗茎は石蒜せきさんといい薬用・糊料とする。カミソリバナ。シビトバナ。トウロウバナ。マンジュシャゲ。捨子花。天蓋花。〈[季]秋〉

ひがんばな

ヒガンバナ

提供:OPO

ヒガンバナ

提供:OPO

⇒ひ‐がん【彼岸】

ひがんばな‐か【彼岸花科】‥クワ

単子葉植物の一科。熱帯・亜熱帯を中心に約85属1100種ある。多くは多年草で鱗茎か根茎をもつ。花は両性、花被は6片で内外2輪。雄しべは6、雌しべは1、ユリ科に似るが、子房下位、散形花序などの点で異なる。ヒガンバナ・スイセン・アマリリスなど。

⇒ひ‐がん【彼岸】

ひかん‐びゃくしょう【被官百姓】‥クワン‥シヤウ

江戸時代、親方百姓に身分的に従属していた農民の一種。主家に労役奉仕を義務づけられており、身分的に解放されない限り一人前の百姓になれなかった。→名子なご

⇒ひ‐かん【被官・被管】

ひがん‐まいり【彼岸参り】‥マヰリ

彼岸会ひがんえの7日中に寺院や先祖の墓にまいること。また、寺院から檀家に読経に行くこと。ひがんもうで。〈[季]春〉

⇒ひ‐がん【彼岸】

ひき

(→)門中もんちゅうに同じ。

ひき【引き】

[一]〔名〕

①ひくこと。ひきいて行くこと。万葉集6「皇おおきみの―のまにまに」

②ひきたてること。つて。縁故。手づる。落窪物語2「弁の君が―にて参りたり」。「上役の―で昇進した」

③引出物ひきでものの略。義経記8「これは一期の―にて候」

④江戸時代、検地の誤り、地形・地味の変化、水旱・風害・虫害などによる減収を点検してその分の石高を村高から引き去り、租税対象からはずしたこと。→連連引→年年引。

⑤引く力に堪える力。「―のある紙」

⑥魚釣りで、魚が餌をくわえて引っ張ること。また、引っ張る力。「―が強い」

⑦引合紙ひきあわせがみの略。

⑧値引き。値下げ。「一割―」

[二]〔接頭〕

動詞に冠して、その意を強め、または語調を整える。後に続く音により、促音化して「ひっ」または撥音化して「ひん」ともなる。「―会わせる」「ひっかける」「ひんむく」

ひき【蟇】

ヒキガエルの別称。〈[季]夏〉。〈本草和名〉

ひき【匹・疋】

①獣・鳥・魚・虫などを数える語。

②銭を数える語。古くは鳥目ちょうもく10文を1匹とし、後に25文を1匹とした。

③布帛2反を単位として数える語。→き(匹)

ひき【比企】

姓氏の一つ。

⇒ひき‐よしかず【比企能員】

ひ‐き【丕基】

(「丕」は大の意)天子が国を統治するという大事業のもとい。丕丕基。

ひ‐き【非器】

その器でないこと。その事をなすに足る力量のないこと。正法眼蔵随聞記6「―なりと云つて修せずは、何れの劫にか得道せん」

ひ‐き【秘記】

秘密の記録。

ひ‐き【悲喜】

かなしみとよろこび。「―こもごも」

⇒悲喜交々至る

ひ‐き【誹毀・非毀】

そしること。他人を悪し様に言って、その名誉を傷つけること。

ひ‐き【避忌】

忌みきらって避けること。忌避。

ひ‐ぎ【氷木】

(→)千木ちぎに同じ。古事記上「高天原に―高知りて」

ひ‐ぎ【比擬】

ひきくらべること。なぞらえること。

ひ‐ぎ【非義】

義理にそむくこと。道理にそむくこと。非理。〈日葡辞書〉

ひ‐ぎ【非議・誹議】

議論してそしること。

ひ‐ぎ【秘技】

限られた人しか知らない秘密のわざ。

ひ‐ぎ【秘儀】

秘密の儀式。密儀みつぎ。

ひ‐ぎ【秘戯】

秘密に行う楽しみ。男女の交歓。「―図」

び‐き【美姫】

うつくしい姫。うつくしい女。美人。

び‐ぎ【美妓】

うつくしい芸妓。

び‐ぎ【美技】

みごとなわざ。すばらしい演技。ファイン‐プレー。

ひき‐あい【引合い】‥アヒ

①売買の取引。また、その証書。また、取引の前に条件などを問い合わせること。

②まきぞえ。連累。

③証人・参考人になること。

④証拠・参考などの例に引くこと。引証。「―に出す」

ひき‐あ・う【引き合う】‥アフ

〔自五〕

①互いに引く。双方で引っぱる。

②互いに助け合う。太平記37「平一揆は葛山と―・ひて」

③双方の重さが釣り合う。日葡辞書「ヒキアワヌニ(荷)ヂャ」

④取引をする。約束する。東海道中膝栗毛5「先刻内々―・うて置いた、アノ美しい可愛らしい弁才天女」

⑤商いをして利がある。転じて、苦労するかいがある。割に合う。浮世風呂4「やつぱり―・ひません」

ひき‐あけ【引明け】

あけがた。よあけ。

ひき‐あげ【引上げ・引揚げ】

①ひきあげること。

②もといた所にもどること。

③産児を取り上げること。

⇒ひきあげ‐しゃ【引揚げ者】

⇒ひきあげ‐ばば【引上げ婆】

ひきあげ‐しゃ【引揚げ者】

引き揚げる人。特に第二次大戦後、国外から引き揚げて内地へ帰って来た者。

⇒ひき‐あげ【引上げ・引揚げ】

ひきあげ‐ばば【引上げ婆】

産婆さんばのこと。ひきあげんばあ。

⇒ひき‐あげ【引上げ・引揚げ】

ひき‐あ・ける【引き開ける】

〔他下一〕

引いてあける。強いてあける。

ひき‐あ・げる【引き上げる・引き揚げる】

〔他下一〕[文]ひきあ・ぐ(下二)

①引いて高く上げる。引いて上にあげる。平家物語4「馬の頭沈まば―・げよ」。「船を海底から―・げる」

②人を選抜して登用する。塵芥集「子細あつて下人を―・げ、近習の者に召しつかふところに」

③予定を繰り上げる。平家物語5「三日と定められたりしが今一日―・げて二日になりにけり」

④(自動詞的にも用いる)軍勢を率いて退却する。人数をまとめて去る。撤退する。また、出向いていた所を引き払ってもとの所にもどる。甲陽軍鑑9「采配を振り、早早―・ぐる」。「兵を―・げる」「故国へ―・げる」

⑤取り上げる。没収する。歌舞伎、東海道四谷怪談「僅かな事を云ひ立てに、娘を―・げ、…遊女ばいたにでも売る心か」

⑥値段や比率などを高くする。「物価を―・げる」

ひき‐あし【引足】

①後へ引く足。

②足をひきずって歩くこと。

びきあつ‐けい【微気圧計】

気圧の微小変化を記録する計器。大気中の核爆発なども遠方でとらえることができる。

ひき‐あて【引当て】

①かた。抵当。歌舞伎、お染久松色読販「わしも手付を拵へるその―と」。「―物」

②将来の特定の支出または損失のために資金を用意すること。

③こころあて。

⇒ひきあて‐きん【引当金】

ひきあて‐きん【引当金】

企業会計上、将来の特定の費用または損失で、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつその金額を合理的に見積もることができるものを、当期の費用または損失として計上した場合の貸方項目。また、その金額。法人税法上は、貸倒引当金・返品調整引当金・退職給与引当金に限定。

⇒ひき‐あて【引当て】

ひき‐あ・てる【引き当てる】

〔他下一〕[文]ひきあ・つ(下二)

①ひきくらべる。あてはめる。好色一代男4「身に―・てて悲しく」

②くじをひいて当てる。「特賞を―・てる」

ひき‐あみ【引網・曳網】

引き寄せて捕魚する網の総称。多くは袋状の魚取りの左右に袖網が付いており、これを引き回して海岸または船上に引き揚げる。地引網・船引網・手繰網てぐりあみ・打瀬網うたせあみ・機船底引網・トロール網など。

ひき‐あわ・す【引き合わす】‥アハス

[一]〔他五〕

(→)「ひきあわせる」に同じ。世間胸算用3「最前―・したる太鼓もちは」

[二]〔他下二〕

⇒ひきあわせる(下一)

ひき‐あわせ【引合せ】‥アハセ

①引き合わせること。紹介。

②照合すること。「原稿と校正刷との―」

③鎧よろいの胴の右脇で、前と後とを引き締めて合わせる所。

⇒ひきあわせ‐がみ【引合せ紙】

ひきあわせ‐がみ【引合せ紙】‥アハセ‥

男女を引き合わせる艶書用とした皺しわのない檀紙だんし。みちのくがみ。後に普通の檀紙の異称となった。ひき。

⇒ひき‐あわせ【引合せ】

ひき‐あわ・せる【引き合わせる】‥アハセル

〔他下一〕[文]ひきあは・す(下二)

①引き寄せて合わせる。「えりを―・せる」

②ひきくらべる。対照する。「原簿と―・せる」

③取り持って対面させる。紹介する。「両親に友人を―・せる」

ひき・い【低い】

〔形〕

(→)「ひくい」に同じ。

ひき‐い・ず【引き出づ】‥イヅ

〔他下二〕

①引っ張って出す。ひきだす。源氏物語帚木「御車―・でよ」

②差し出す。引出物として贈る。落窪物語3「かくまめなる物を―・でけると」

③例としてあげる。引用する。源氏物語槿「なまめかしう、かたちよき女のためしには、なほ―・でつべき人ぞかし」

④ひきおこす。源氏物語柏木「さるまじきあやまちを―・でて」

⑤戦いで、敵方が軍勢を打ち出す。

ひき‐いた【引板】

(→)鳴子なるこに同じ。〈[季]秋〉

ひき‐いだ・す【引き出す】

〔他五〕

①引いて外へ出す。

②誘いだす。おびきだす。

③例として引く。引用する。

ひきいで‐もの【引出物】

⇒ひきでもの。源氏物語初音「御遊びありて、―、禄など、二なし」

ひき・いる【率いる】ヒキヰル

〔他上一〕

(ヒキは接頭語)

①ひきつれて行く。したがえて行く。伊勢物語「あにおとと友だち―・ゐて」

②行動・進退を指図する。統率する。「大軍を―・いる」

ひき‐い・る【引き入る】

[一]〔自四〕

①引き退く。ひきさがる。枕草子184「いま少し奥に―・りて」

②車などを引いて中に入る。蜻蛉日記中「大津のいとものむつかしき屋どもの中に―・りにけり」

③ひきこもる。隠れ忍ぶ。遠慮する。引込思案である。源氏物語夕霧「見知らぬさまに―・り」

④息がつまる。息が絶える。また、息がつまるほどに声をひそめる。源氏物語橋姫「あてなる声して、―・りながら、ほのかにのたまふ」

[二]〔他下二〕

⇒ひきいれる(下一)

ひき‐いれ【引入れ】

①ひきいれること。

②元服の時に、冠をかぶらせること。また、その役。えぼしおや。栄華物語初花「―には、閑院の内大臣ぞおはしましける」

⇒ひきいれ‐えぼし【引入烏帽子】

⇒ひきいれ‐ごえ【引入れ声】

ひき‐いれ【挽入】

いくつも入子いれこにした轆轤ろくろ細工。ひきれ。

⇒ひきいれ‐ごうし【挽入合子】

ひきいれ‐えぼし【引入烏帽子】

揉もみ烏帽子を深く後頭部まで引き入れてかぶることによる名。

⇒ひき‐いれ【引入れ】

ひきいれ‐ごうし【挽入合子】‥ガフ‥

轆轤細工の入子いれこの椀わん。ひきれごうし。

⇒ひき‐いれ【挽入】

ひきいれ‐ごえ【引入れ声】‥ゴヱ

息を吸いこむようにかすかに出す声。能因本枕草子文ことばなめき人こそ「ことなることなき男の―して艶だちたる」

⇒ひき‐いれ【引入れ】

ひき‐い・れる【引き入れる】

〔他下一〕[文]ひきい・る(下二)

①ひっぱって内へ入れる。ひきこむ。源氏物語東屋「袖の重なりながら長やかに出でたりけるが…見つけて―・れ給ふ」。「家に―・れる」

②(かぶり物を)引いて深くかぶる。栄華物語初花「御烏帽子―・れて臥し給へり」

③連れ込む。仲間にさそい入れる。ひきこむ。狂言、悪坊「仏道へ―・れんがため」。「味方に―・れる」

ひき‐いろ【引き色】

退却しようとする形勢。太平記7「寄手すでに―に成て候」

ひき‐いわい【引き祝】‥イハヒ

芸娼妓が身請けされて廃業するのを披露する祝い。

ひき‐うけ【引受け】

①ひきうけること。

②為替手形の支払人が、手形金額支払の主な債務者となる意思を表示すること。

③証券会社等が、有価証券の発行者から、その証券の全部または一部を売出しを目的として取得すること。

⇒ひきうけ‐がいしゃ【引受会社】

⇒ひきうけ‐きょぜつ【引受拒絶】

⇒ひきうけ‐ぎんこう【引受銀行】

⇒ひきうけじこく‐しょうめい‐ゆうびん【引受時刻証明郵便】

⇒ひきうけ‐シンジケート【引受シンジケート】

⇒ひきうけ‐て【引受け手】

⇒ひきうけ‐てがた【引受手形】

⇒ひきうけ‐にん【引受人】

⇒ひきうけ‐わたし【引受渡し】

ひきうけ‐がいしゃ【引受会社】‥グワイ‥

公債・社債募集の委託を受ける会社。

⇒ひき‐うけ【引受け】

ひきうけ‐きょぜつ【引受拒絶】

為替手形の引受けのための呈示をしたが、手形の引受けを受け得なかった場合をいう。

⇒ひき‐うけ【引受け】

ひきうけ‐ぎんこう【引受銀行】‥カウ

公債・社債募集の委託を受ける銀行。

⇒ひき‐うけ【引受け】

ひきうけじこく‐しょうめい‐ゆうびん【引受時刻証明郵便】‥イウ‥

一般書留として郵便局が引き受けた時刻を証明する郵便物。

⇒ひき‐うけ【引受け】

ひきうけ‐シンジケート【引受シンジケート】

公債・社債を共同で引き受けるために銀行などがつくるグループ。

⇒ひき‐うけ【引受け】

ひきうけ‐て【引受け手】

引き受ける人。引受人。

⇒ひき‐うけ【引受け】

ひきうけ‐てがた【引受手形】

手形引受のなされた為替手形の俗称。

⇒ひき‐うけ【引受け】

ひきうけ‐にん【引受人】

①ある事を引き受ける人。「身許みもと―」「株式―」

②特に、為替手形の引受けをなした支払人。

⇒ひき‐うけ【引受け】

ひき‐う・ける【引き受ける】

〔他下一〕[文]ひきう・く(下二)

①受けて自分の責任とする。負担する。担当する。好色一代女6「今ははや身に―・けし世に有程の勤めつきて」。「一手に―・ける」「委員を―・ける」

②相手となって処置をする。応対する。日葡辞書「サケヲヒキウケテノム」

③保証する。保証人になる。「身許みもとを―・ける」

ひきうけ‐わたし【引受渡し】

(documents against acceptance)荷為替にがわせ取引における荷物引渡しの一条件。期限付荷為替手形の送付を受けた取立銀行が、手形支払人に対し、手形引受と同時に船積書類を引き渡す条件をいう。DA ↔支払渡し

⇒ひき‐うけ【引受け】

ひき‐うごか・す【引き動かす】

〔他五〕

①引いて動かす。

②他人の心を誘い動かす。

ひき‐うす【挽臼・碾臼】

穀物や豆類その他を粉砕製粉する具。

①(「挽臼」と書く)扁平な上下一対の石臼から成り、両臼の接触面には、円を6等分する形の主溝とそれに平行な何本かの副溝が刻まれる。上臼の孔から穀粒を落とし、上臼を把手によって回転して粉砕する。動力によるものもある。粉引臼。厚臼。臼。

②(「碾臼」と書く)円筒状の台の縁近くを、ローラーまたは円板状の石が転動する形の臼。脱穀・籾摺用、精米用、製粉用で形や構造が異なる。碾てん。エッジ‐ランナー。

⇒ひきうす‐げい【碾臼芸】

ひきうす‐げい【碾臼芸】

(碾臼は、茶臼より粗略に扱われることから)諸芸の心得はあっても、すぐれた芸を一つも持たないこと。石臼芸。徳和歌後万載集雑「何しても―のまに合ひはめきりめきりとはかどらぬなり」

⇒ひき‐うす【挽臼・碾臼】

ひき‐うた【引歌】

有名な古歌を自分の文章に引きふまえて表現し、その箇所の情趣を深め広める表現技巧。また、その古歌。物語などに多く見られる。

ひき‐うたい【弾き歌い・弾き唄い】‥ウタヒ

箏曲・地歌など楽器を弾きながら歌うこと。邦楽の歌い物でいう。→弾き語り

ひき‐うつし【引き写し】

①文章などを元の通りに書きうつすこと。

②敷写し。

ひき‐うつ・る【引き移る】

〔自五〕

他の場所へうつる。引っ越す。

ひき‐うど【低人・矮人・侏儒】

(ヒキヒトの音便。ヒキウトとも)丈の低い人。こびと。宇治拾遺物語13「相撲大井光遠は―にいかめしく」

ひき‐うま【引き馬】

①貴人または諸侯などの外出の行列に、鞍覆くらおおいをかけて美々しく飾り、連れていく馬。

②付き馬を、遊客の側からいう語。

ひき‐うり【引売り】

商品を載せた荷車を引いて売り歩くこと。また、その人。

ひき‐お【引尾】‥ヲ

山鳥などの長く引いた尾羽。

ひき‐おい【引負い】‥オヒ

①商店の手代が請売うけうりして、その損金が主人に対して負債になること。日本永代蔵2「よき商売をもして取過しの―をも埋る事はやし」

②使い込むこと。浄瑠璃、五十年忌歌念仏「お主の金を―し」

③売買・取引を他人に代わって行い、そのために生じた損失が自己の負担となること。

ひき‐お・う【引き負ふ】‥オフ

〔他四〕

使い込みをする。浄瑠璃、女殺油地獄「主人の金四つ宝ほう三貫目あまり―・ひ」

ひき‐おこし【引起し】

シソ科の多年草。高さ1メートル内外。茎は角ばり、葉は広卵形。8〜9月頃、淡紫色の小唇形花を開く。全草非常に苦く、根を健胃薬とする。名は病人を「ひき起こす」に由来するという。延命草。〈文明本節用集〉

ひき‐おこ・す【引き起こす】

〔他五〕

①倒れたもののある部分に力をかけ、引き上げて起こす。

②衰えたものを再び起こし立てる。

③(「惹き起こす」とも書く)事件などをしでかす。惹起じゃっきする。「騒ぎを―・す」

ひき‐おしろい【引白粉】

白粉を塗ること。また、塗った白粉。

ひき‐おとし【引落し】

①ひきおとすこと。

②相撲の手の一つ。相手の手先または腕などをつかみ、相手の体を前下へ引いて倒すもの。

ひき‐おと・す【引き落とす】

〔他五〕

①前方へ引いておとす。

②差し引く。浮世草子、椀久二世の物語「口入、判代万事に―・して」

③支払人の預金口座から一定金額を受取人の口座に送金する。

ひき‐おび【引帯】

衣服の上に用いる小帯。万葉集16「絹の帯を―なす唐帯にとらし」

ひき‐お・る【引き折る】‥ヲル

〔他四〕

①一重のものを二重に折って短くする。今昔物語集29「衣きぬ一つばかりを―・りて」

②折れるほど強く引く。万葉集20「夕潮に楫かじ―・り」

ひき‐おろ・す【引き下ろす】

〔他五〕

ひいて下へおろす。また、ひっぱって無理におろす。「会長の座から―・す」

ひき‐かえ【引替え・引換え】‥カヘ

ひきかえること。交換。「現金―」

⇒ひきかえ‐の‐うま【引替えの馬】

⇒ひきかえ‐ばらい【引替払】

ひき‐かえし【引返し】‥カヘシ

①ひきかえすこと。もとへ戻ること。

②歌舞伎で、幕を引くべき場面ではないが、道具や扮装の都合でいったん幕を引き、すぐにまた幕を開けること。ひっかえし。

③和服の仕立で、袖口や裾廻しに表地を内側に折り返して裏地とするもの。ともずそ。ひっかえし。

ひき‐かえ・す【引き返す】‥カヘス

〔他五〕

①くりかえす。反復する。源氏物語宿木「御文を…―・し―・し見居給へり」

②もとへかえす。もとへもどす。源氏物語胡蝶「人の御消息などは…―・し、はしたなめきこえんもいかが」

③(連用形を副詞的に用いて)反対に。うってかわって。源氏物語夕顔「―・しなのめならむはいとほしかし」

④(自動詞的に)もとへもどる。保元物語「景綱これを見て急ぎひつかへして」。「途中で―・す」

ひきかえ‐の‐うま【引替えの馬】‥カヘ‥

乗りかえの馬。副馬。

⇒ひき‐かえ【引替え・引換え】

ひきかえ‐ばらい【引替払】‥カヘバラヒ

品物と引きかえに代金を支払うこと。

⇒ひき‐かえ【引替え・引換え】

ひき‐か・える【引き替える・引き換える】‥カヘル

〔他下一〕[文]ひきか・ふ(下二)

①他の物ととりかえる。交換する。源氏物語東屋「牛など―・ふべき心設けし給へり」

②すっかりかえる。あべこべにする。源氏物語賢木「公私―・へたる世の有様に」。山家集「―・へて花みる春は夜はなく月見る秋は昼なからなん」。「それに―・え私は」

③姿をかえる。様子をかえる。源氏物語竹河「大方の有様―・へたるやうに」

ひき‐がえる【蟇・蟾蜍】‥ガヘル

カエルの一種。体は肥大し、四肢は短い。背面は黄褐色または黒褐色、腹面は灰白色で、黒色の雲状紋が多い。皮膚、特に背面には多数の疣いぼがある。また大きな耳腺をもち、白い有毒粘液を分泌。動作は鈍く、夜出て、舌で昆虫を捕食。冬は土中で冬眠し、早春現れて、池や溝に寒天質で細長い紐状の卵塊を産み、再び土中に入って春眠、初夏に再び出てくる。日本各地に分布。ヒキ。ガマ。ガマガエル。イボガエル。〈[季]夏〉。色葉字類抄「蟾蜍、ヒキカヘル」

ヒキガエル

撮影:小宮輝之

⇒ひ‐がん【彼岸】

ひがんばな‐か【彼岸花科】‥クワ

単子葉植物の一科。熱帯・亜熱帯を中心に約85属1100種ある。多くは多年草で鱗茎か根茎をもつ。花は両性、花被は6片で内外2輪。雄しべは6、雌しべは1、ユリ科に似るが、子房下位、散形花序などの点で異なる。ヒガンバナ・スイセン・アマリリスなど。

⇒ひ‐がん【彼岸】

ひかん‐びゃくしょう【被官百姓】‥クワン‥シヤウ

江戸時代、親方百姓に身分的に従属していた農民の一種。主家に労役奉仕を義務づけられており、身分的に解放されない限り一人前の百姓になれなかった。→名子なご

⇒ひ‐かん【被官・被管】

ひがん‐まいり【彼岸参り】‥マヰリ

彼岸会ひがんえの7日中に寺院や先祖の墓にまいること。また、寺院から檀家に読経に行くこと。ひがんもうで。〈[季]春〉

⇒ひ‐がん【彼岸】

ひき

(→)門中もんちゅうに同じ。

ひき【引き】

[一]〔名〕

①ひくこと。ひきいて行くこと。万葉集6「皇おおきみの―のまにまに」

②ひきたてること。つて。縁故。手づる。落窪物語2「弁の君が―にて参りたり」。「上役の―で昇進した」

③引出物ひきでものの略。義経記8「これは一期の―にて候」

④江戸時代、検地の誤り、地形・地味の変化、水旱・風害・虫害などによる減収を点検してその分の石高を村高から引き去り、租税対象からはずしたこと。→連連引→年年引。

⑤引く力に堪える力。「―のある紙」

⑥魚釣りで、魚が餌をくわえて引っ張ること。また、引っ張る力。「―が強い」

⑦引合紙ひきあわせがみの略。

⑧値引き。値下げ。「一割―」

[二]〔接頭〕

動詞に冠して、その意を強め、または語調を整える。後に続く音により、促音化して「ひっ」または撥音化して「ひん」ともなる。「―会わせる」「ひっかける」「ひんむく」

ひき【蟇】

ヒキガエルの別称。〈[季]夏〉。〈本草和名〉

ひき【匹・疋】

①獣・鳥・魚・虫などを数える語。

②銭を数える語。古くは鳥目ちょうもく10文を1匹とし、後に25文を1匹とした。

③布帛2反を単位として数える語。→き(匹)

ひき【比企】

姓氏の一つ。

⇒ひき‐よしかず【比企能員】

ひ‐き【丕基】

(「丕」は大の意)天子が国を統治するという大事業のもとい。丕丕基。

ひ‐き【非器】

その器でないこと。その事をなすに足る力量のないこと。正法眼蔵随聞記6「―なりと云つて修せずは、何れの劫にか得道せん」

ひ‐き【秘記】

秘密の記録。

ひ‐き【悲喜】

かなしみとよろこび。「―こもごも」

⇒悲喜交々至る

ひ‐き【誹毀・非毀】

そしること。他人を悪し様に言って、その名誉を傷つけること。

ひ‐き【避忌】

忌みきらって避けること。忌避。

ひ‐ぎ【氷木】

(→)千木ちぎに同じ。古事記上「高天原に―高知りて」

ひ‐ぎ【比擬】

ひきくらべること。なぞらえること。

ひ‐ぎ【非義】

義理にそむくこと。道理にそむくこと。非理。〈日葡辞書〉

ひ‐ぎ【非議・誹議】

議論してそしること。

ひ‐ぎ【秘技】

限られた人しか知らない秘密のわざ。

ひ‐ぎ【秘儀】

秘密の儀式。密儀みつぎ。

ひ‐ぎ【秘戯】

秘密に行う楽しみ。男女の交歓。「―図」

び‐き【美姫】

うつくしい姫。うつくしい女。美人。

び‐ぎ【美妓】

うつくしい芸妓。

び‐ぎ【美技】

みごとなわざ。すばらしい演技。ファイン‐プレー。

ひき‐あい【引合い】‥アヒ

①売買の取引。また、その証書。また、取引の前に条件などを問い合わせること。

②まきぞえ。連累。

③証人・参考人になること。

④証拠・参考などの例に引くこと。引証。「―に出す」

ひき‐あ・う【引き合う】‥アフ

〔自五〕

①互いに引く。双方で引っぱる。

②互いに助け合う。太平記37「平一揆は葛山と―・ひて」

③双方の重さが釣り合う。日葡辞書「ヒキアワヌニ(荷)ヂャ」

④取引をする。約束する。東海道中膝栗毛5「先刻内々―・うて置いた、アノ美しい可愛らしい弁才天女」

⑤商いをして利がある。転じて、苦労するかいがある。割に合う。浮世風呂4「やつぱり―・ひません」

ひき‐あけ【引明け】

あけがた。よあけ。

ひき‐あげ【引上げ・引揚げ】

①ひきあげること。

②もといた所にもどること。

③産児を取り上げること。

⇒ひきあげ‐しゃ【引揚げ者】

⇒ひきあげ‐ばば【引上げ婆】

ひきあげ‐しゃ【引揚げ者】

引き揚げる人。特に第二次大戦後、国外から引き揚げて内地へ帰って来た者。

⇒ひき‐あげ【引上げ・引揚げ】

ひきあげ‐ばば【引上げ婆】

産婆さんばのこと。ひきあげんばあ。

⇒ひき‐あげ【引上げ・引揚げ】

ひき‐あ・ける【引き開ける】

〔他下一〕

引いてあける。強いてあける。

ひき‐あ・げる【引き上げる・引き揚げる】

〔他下一〕[文]ひきあ・ぐ(下二)

①引いて高く上げる。引いて上にあげる。平家物語4「馬の頭沈まば―・げよ」。「船を海底から―・げる」

②人を選抜して登用する。塵芥集「子細あつて下人を―・げ、近習の者に召しつかふところに」

③予定を繰り上げる。平家物語5「三日と定められたりしが今一日―・げて二日になりにけり」

④(自動詞的にも用いる)軍勢を率いて退却する。人数をまとめて去る。撤退する。また、出向いていた所を引き払ってもとの所にもどる。甲陽軍鑑9「采配を振り、早早―・ぐる」。「兵を―・げる」「故国へ―・げる」

⑤取り上げる。没収する。歌舞伎、東海道四谷怪談「僅かな事を云ひ立てに、娘を―・げ、…遊女ばいたにでも売る心か」

⑥値段や比率などを高くする。「物価を―・げる」

ひき‐あし【引足】

①後へ引く足。

②足をひきずって歩くこと。

びきあつ‐けい【微気圧計】

気圧の微小変化を記録する計器。大気中の核爆発なども遠方でとらえることができる。

ひき‐あて【引当て】

①かた。抵当。歌舞伎、お染久松色読販「わしも手付を拵へるその―と」。「―物」

②将来の特定の支出または損失のために資金を用意すること。

③こころあて。

⇒ひきあて‐きん【引当金】

ひきあて‐きん【引当金】

企業会計上、将来の特定の費用または損失で、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつその金額を合理的に見積もることができるものを、当期の費用または損失として計上した場合の貸方項目。また、その金額。法人税法上は、貸倒引当金・返品調整引当金・退職給与引当金に限定。

⇒ひき‐あて【引当て】

ひき‐あ・てる【引き当てる】

〔他下一〕[文]ひきあ・つ(下二)

①ひきくらべる。あてはめる。好色一代男4「身に―・てて悲しく」

②くじをひいて当てる。「特賞を―・てる」

ひき‐あみ【引網・曳網】

引き寄せて捕魚する網の総称。多くは袋状の魚取りの左右に袖網が付いており、これを引き回して海岸または船上に引き揚げる。地引網・船引網・手繰網てぐりあみ・打瀬網うたせあみ・機船底引網・トロール網など。

ひき‐あわ・す【引き合わす】‥アハス

[一]〔他五〕

(→)「ひきあわせる」に同じ。世間胸算用3「最前―・したる太鼓もちは」

[二]〔他下二〕

⇒ひきあわせる(下一)

ひき‐あわせ【引合せ】‥アハセ

①引き合わせること。紹介。

②照合すること。「原稿と校正刷との―」

③鎧よろいの胴の右脇で、前と後とを引き締めて合わせる所。

⇒ひきあわせ‐がみ【引合せ紙】

ひきあわせ‐がみ【引合せ紙】‥アハセ‥

男女を引き合わせる艶書用とした皺しわのない檀紙だんし。みちのくがみ。後に普通の檀紙の異称となった。ひき。

⇒ひき‐あわせ【引合せ】

ひき‐あわ・せる【引き合わせる】‥アハセル

〔他下一〕[文]ひきあは・す(下二)

①引き寄せて合わせる。「えりを―・せる」

②ひきくらべる。対照する。「原簿と―・せる」

③取り持って対面させる。紹介する。「両親に友人を―・せる」

ひき・い【低い】

〔形〕

(→)「ひくい」に同じ。

ひき‐い・ず【引き出づ】‥イヅ

〔他下二〕

①引っ張って出す。ひきだす。源氏物語帚木「御車―・でよ」

②差し出す。引出物として贈る。落窪物語3「かくまめなる物を―・でけると」

③例としてあげる。引用する。源氏物語槿「なまめかしう、かたちよき女のためしには、なほ―・でつべき人ぞかし」

④ひきおこす。源氏物語柏木「さるまじきあやまちを―・でて」

⑤戦いで、敵方が軍勢を打ち出す。

ひき‐いた【引板】

(→)鳴子なるこに同じ。〈[季]秋〉

ひき‐いだ・す【引き出す】

〔他五〕

①引いて外へ出す。

②誘いだす。おびきだす。

③例として引く。引用する。

ひきいで‐もの【引出物】

⇒ひきでもの。源氏物語初音「御遊びありて、―、禄など、二なし」

ひき・いる【率いる】ヒキヰル

〔他上一〕

(ヒキは接頭語)

①ひきつれて行く。したがえて行く。伊勢物語「あにおとと友だち―・ゐて」

②行動・進退を指図する。統率する。「大軍を―・いる」

ひき‐い・る【引き入る】

[一]〔自四〕

①引き退く。ひきさがる。枕草子184「いま少し奥に―・りて」

②車などを引いて中に入る。蜻蛉日記中「大津のいとものむつかしき屋どもの中に―・りにけり」

③ひきこもる。隠れ忍ぶ。遠慮する。引込思案である。源氏物語夕霧「見知らぬさまに―・り」

④息がつまる。息が絶える。また、息がつまるほどに声をひそめる。源氏物語橋姫「あてなる声して、―・りながら、ほのかにのたまふ」

[二]〔他下二〕

⇒ひきいれる(下一)

ひき‐いれ【引入れ】

①ひきいれること。

②元服の時に、冠をかぶらせること。また、その役。えぼしおや。栄華物語初花「―には、閑院の内大臣ぞおはしましける」

⇒ひきいれ‐えぼし【引入烏帽子】

⇒ひきいれ‐ごえ【引入れ声】

ひき‐いれ【挽入】

いくつも入子いれこにした轆轤ろくろ細工。ひきれ。

⇒ひきいれ‐ごうし【挽入合子】

ひきいれ‐えぼし【引入烏帽子】

揉もみ烏帽子を深く後頭部まで引き入れてかぶることによる名。

⇒ひき‐いれ【引入れ】

ひきいれ‐ごうし【挽入合子】‥ガフ‥

轆轤細工の入子いれこの椀わん。ひきれごうし。

⇒ひき‐いれ【挽入】

ひきいれ‐ごえ【引入れ声】‥ゴヱ

息を吸いこむようにかすかに出す声。能因本枕草子文ことばなめき人こそ「ことなることなき男の―して艶だちたる」

⇒ひき‐いれ【引入れ】

ひき‐い・れる【引き入れる】

〔他下一〕[文]ひきい・る(下二)

①ひっぱって内へ入れる。ひきこむ。源氏物語東屋「袖の重なりながら長やかに出でたりけるが…見つけて―・れ給ふ」。「家に―・れる」

②(かぶり物を)引いて深くかぶる。栄華物語初花「御烏帽子―・れて臥し給へり」

③連れ込む。仲間にさそい入れる。ひきこむ。狂言、悪坊「仏道へ―・れんがため」。「味方に―・れる」

ひき‐いろ【引き色】

退却しようとする形勢。太平記7「寄手すでに―に成て候」

ひき‐いわい【引き祝】‥イハヒ

芸娼妓が身請けされて廃業するのを披露する祝い。

ひき‐うけ【引受け】

①ひきうけること。

②為替手形の支払人が、手形金額支払の主な債務者となる意思を表示すること。

③証券会社等が、有価証券の発行者から、その証券の全部または一部を売出しを目的として取得すること。

⇒ひきうけ‐がいしゃ【引受会社】

⇒ひきうけ‐きょぜつ【引受拒絶】

⇒ひきうけ‐ぎんこう【引受銀行】

⇒ひきうけじこく‐しょうめい‐ゆうびん【引受時刻証明郵便】

⇒ひきうけ‐シンジケート【引受シンジケート】

⇒ひきうけ‐て【引受け手】

⇒ひきうけ‐てがた【引受手形】

⇒ひきうけ‐にん【引受人】

⇒ひきうけ‐わたし【引受渡し】

ひきうけ‐がいしゃ【引受会社】‥グワイ‥

公債・社債募集の委託を受ける会社。

⇒ひき‐うけ【引受け】

ひきうけ‐きょぜつ【引受拒絶】

為替手形の引受けのための呈示をしたが、手形の引受けを受け得なかった場合をいう。

⇒ひき‐うけ【引受け】

ひきうけ‐ぎんこう【引受銀行】‥カウ

公債・社債募集の委託を受ける銀行。

⇒ひき‐うけ【引受け】

ひきうけじこく‐しょうめい‐ゆうびん【引受時刻証明郵便】‥イウ‥

一般書留として郵便局が引き受けた時刻を証明する郵便物。

⇒ひき‐うけ【引受け】

ひきうけ‐シンジケート【引受シンジケート】

公債・社債を共同で引き受けるために銀行などがつくるグループ。

⇒ひき‐うけ【引受け】

ひきうけ‐て【引受け手】

引き受ける人。引受人。

⇒ひき‐うけ【引受け】

ひきうけ‐てがた【引受手形】

手形引受のなされた為替手形の俗称。

⇒ひき‐うけ【引受け】

ひきうけ‐にん【引受人】

①ある事を引き受ける人。「身許みもと―」「株式―」

②特に、為替手形の引受けをなした支払人。

⇒ひき‐うけ【引受け】

ひき‐う・ける【引き受ける】

〔他下一〕[文]ひきう・く(下二)

①受けて自分の責任とする。負担する。担当する。好色一代女6「今ははや身に―・けし世に有程の勤めつきて」。「一手に―・ける」「委員を―・ける」

②相手となって処置をする。応対する。日葡辞書「サケヲヒキウケテノム」

③保証する。保証人になる。「身許みもとを―・ける」

ひきうけ‐わたし【引受渡し】

(documents against acceptance)荷為替にがわせ取引における荷物引渡しの一条件。期限付荷為替手形の送付を受けた取立銀行が、手形支払人に対し、手形引受と同時に船積書類を引き渡す条件をいう。DA ↔支払渡し

⇒ひき‐うけ【引受け】

ひき‐うごか・す【引き動かす】

〔他五〕

①引いて動かす。

②他人の心を誘い動かす。

ひき‐うす【挽臼・碾臼】

穀物や豆類その他を粉砕製粉する具。

①(「挽臼」と書く)扁平な上下一対の石臼から成り、両臼の接触面には、円を6等分する形の主溝とそれに平行な何本かの副溝が刻まれる。上臼の孔から穀粒を落とし、上臼を把手によって回転して粉砕する。動力によるものもある。粉引臼。厚臼。臼。

②(「碾臼」と書く)円筒状の台の縁近くを、ローラーまたは円板状の石が転動する形の臼。脱穀・籾摺用、精米用、製粉用で形や構造が異なる。碾てん。エッジ‐ランナー。

⇒ひきうす‐げい【碾臼芸】

ひきうす‐げい【碾臼芸】

(碾臼は、茶臼より粗略に扱われることから)諸芸の心得はあっても、すぐれた芸を一つも持たないこと。石臼芸。徳和歌後万載集雑「何しても―のまに合ひはめきりめきりとはかどらぬなり」

⇒ひき‐うす【挽臼・碾臼】

ひき‐うた【引歌】

有名な古歌を自分の文章に引きふまえて表現し、その箇所の情趣を深め広める表現技巧。また、その古歌。物語などに多く見られる。

ひき‐うたい【弾き歌い・弾き唄い】‥ウタヒ

箏曲・地歌など楽器を弾きながら歌うこと。邦楽の歌い物でいう。→弾き語り

ひき‐うつし【引き写し】

①文章などを元の通りに書きうつすこと。

②敷写し。

ひき‐うつ・る【引き移る】

〔自五〕

他の場所へうつる。引っ越す。

ひき‐うど【低人・矮人・侏儒】

(ヒキヒトの音便。ヒキウトとも)丈の低い人。こびと。宇治拾遺物語13「相撲大井光遠は―にいかめしく」

ひき‐うま【引き馬】

①貴人または諸侯などの外出の行列に、鞍覆くらおおいをかけて美々しく飾り、連れていく馬。

②付き馬を、遊客の側からいう語。

ひき‐うり【引売り】

商品を載せた荷車を引いて売り歩くこと。また、その人。

ひき‐お【引尾】‥ヲ

山鳥などの長く引いた尾羽。

ひき‐おい【引負い】‥オヒ

①商店の手代が請売うけうりして、その損金が主人に対して負債になること。日本永代蔵2「よき商売をもして取過しの―をも埋る事はやし」

②使い込むこと。浄瑠璃、五十年忌歌念仏「お主の金を―し」

③売買・取引を他人に代わって行い、そのために生じた損失が自己の負担となること。

ひき‐お・う【引き負ふ】‥オフ

〔他四〕

使い込みをする。浄瑠璃、女殺油地獄「主人の金四つ宝ほう三貫目あまり―・ひ」

ひき‐おこし【引起し】

シソ科の多年草。高さ1メートル内外。茎は角ばり、葉は広卵形。8〜9月頃、淡紫色の小唇形花を開く。全草非常に苦く、根を健胃薬とする。名は病人を「ひき起こす」に由来するという。延命草。〈文明本節用集〉

ひき‐おこ・す【引き起こす】

〔他五〕

①倒れたもののある部分に力をかけ、引き上げて起こす。

②衰えたものを再び起こし立てる。

③(「惹き起こす」とも書く)事件などをしでかす。惹起じゃっきする。「騒ぎを―・す」

ひき‐おしろい【引白粉】

白粉を塗ること。また、塗った白粉。

ひき‐おとし【引落し】

①ひきおとすこと。

②相撲の手の一つ。相手の手先または腕などをつかみ、相手の体を前下へ引いて倒すもの。

ひき‐おと・す【引き落とす】

〔他五〕

①前方へ引いておとす。

②差し引く。浮世草子、椀久二世の物語「口入、判代万事に―・して」

③支払人の預金口座から一定金額を受取人の口座に送金する。

ひき‐おび【引帯】

衣服の上に用いる小帯。万葉集16「絹の帯を―なす唐帯にとらし」

ひき‐お・る【引き折る】‥ヲル

〔他四〕

①一重のものを二重に折って短くする。今昔物語集29「衣きぬ一つばかりを―・りて」

②折れるほど強く引く。万葉集20「夕潮に楫かじ―・り」

ひき‐おろ・す【引き下ろす】

〔他五〕

ひいて下へおろす。また、ひっぱって無理におろす。「会長の座から―・す」

ひき‐かえ【引替え・引換え】‥カヘ

ひきかえること。交換。「現金―」

⇒ひきかえ‐の‐うま【引替えの馬】

⇒ひきかえ‐ばらい【引替払】

ひき‐かえし【引返し】‥カヘシ

①ひきかえすこと。もとへ戻ること。

②歌舞伎で、幕を引くべき場面ではないが、道具や扮装の都合でいったん幕を引き、すぐにまた幕を開けること。ひっかえし。

③和服の仕立で、袖口や裾廻しに表地を内側に折り返して裏地とするもの。ともずそ。ひっかえし。

ひき‐かえ・す【引き返す】‥カヘス

〔他五〕

①くりかえす。反復する。源氏物語宿木「御文を…―・し―・し見居給へり」

②もとへかえす。もとへもどす。源氏物語胡蝶「人の御消息などは…―・し、はしたなめきこえんもいかが」

③(連用形を副詞的に用いて)反対に。うってかわって。源氏物語夕顔「―・しなのめならむはいとほしかし」

④(自動詞的に)もとへもどる。保元物語「景綱これを見て急ぎひつかへして」。「途中で―・す」

ひきかえ‐の‐うま【引替えの馬】‥カヘ‥

乗りかえの馬。副馬。

⇒ひき‐かえ【引替え・引換え】

ひきかえ‐ばらい【引替払】‥カヘバラヒ

品物と引きかえに代金を支払うこと。

⇒ひき‐かえ【引替え・引換え】

ひき‐か・える【引き替える・引き換える】‥カヘル

〔他下一〕[文]ひきか・ふ(下二)

①他の物ととりかえる。交換する。源氏物語東屋「牛など―・ふべき心設けし給へり」

②すっかりかえる。あべこべにする。源氏物語賢木「公私―・へたる世の有様に」。山家集「―・へて花みる春は夜はなく月見る秋は昼なからなん」。「それに―・え私は」

③姿をかえる。様子をかえる。源氏物語竹河「大方の有様―・へたるやうに」

ひき‐がえる【蟇・蟾蜍】‥ガヘル

カエルの一種。体は肥大し、四肢は短い。背面は黄褐色または黒褐色、腹面は灰白色で、黒色の雲状紋が多い。皮膚、特に背面には多数の疣いぼがある。また大きな耳腺をもち、白い有毒粘液を分泌。動作は鈍く、夜出て、舌で昆虫を捕食。冬は土中で冬眠し、早春現れて、池や溝に寒天質で細長い紐状の卵塊を産み、再び土中に入って春眠、初夏に再び出てくる。日本各地に分布。ヒキ。ガマ。ガマガエル。イボガエル。〈[季]夏〉。色葉字類抄「蟾蜍、ヒキカヘル」

ヒキガエル

撮影:小宮輝之

ひき‐かがみ【引屈】

⇒ひかがみ(膕)

ひき‐がき【引柿・曳柿】

布などに柿渋をひくこと。また、そのひいた布など。

ひき‐かく【挽き角】

材木の規格で厚さ及び幅が7.5センチメートル以上のもの。横断面が正方形の正角と長方形の平角とがある。

ひき‐か・く【引き掻く】

〔他四〕

爪などで掻く。ひっかく。

ひき‐か・く【引き駆く・引き懸く】

〔他下二〕

馬を駆け走らせる。今昔物語集25「逸物に乗りて―・けて、飛ぶが如くに」

ひき‐かく・す【引き隠す】

〔他四〕

物をひっこめて隠す。枕草子3「粥の木―・して」

ひき‐かく・る【引き隠る】

〔自下二〕

ひきこもって隠れる。十訓抄「―・れてのぞきけるに」

ひき‐かけ【引掛】

①ひきかけること。

②引掛帯の略。

⇒ひきかけ‐おび【引掛帯】

ひきかけ‐おび【引掛帯】

女の帯の結び方で、一締め締めただけで垂らしておくもの。

⇒ひき‐かけ【引掛】

ひき‐か・ける【引き掛ける】

〔他下一〕[文]ひきか・く(下二)

①かけてつりさげる。万葉集13「末枝ほつえに黐もち―・け」

②引いて上にかぶる。ひきかぶる。源氏物語柏木「衾ふすま―・けてふし給へり」

③引合いに出す。関係をつける。口実にする。源氏物語総角「千々の社を―・けて」

ひき‐かさ・ぬ【引き襲ぬ】

〔他下二〕

引いて上へおおい重ねる。重ねて着る。枕草子104「ただ―・ねて奉りたる」

ひき‐がし【引菓子】‥グワ‥

祝儀または仏事などに、引物として出す装飾菓子。

ひき‐かず・く【引き被く】‥カヅク

〔他四〕

頭の上からかぶる。ひっかぶる。能因本枕草子よくたきしめたる薫物の「薫物の…きぬを―・きたる中に煙の残りたるは」

ひき‐かぜ【引き風】

かぜをひくこと。かぜひき。〈文明本節用集〉

ひき‐がた【挽型】

円筒形の鋳物の鋳型を造る場合に用いる、その断面の半分を刻んだ木型。一つの軸を中心として回転し鋳型を造る。

ひき‐かた・ぐ【引き担ぐ】

〔他下二〕

勢いよくかつぐ。ひっかつぐ。

ひき‐かた・む【引き堅む】

〔他下二〕

ひきしぼる。しっかり引く。宇治拾遺物語15「―・めて、とろとろと放ちて」

ひき‐がたり【弾き語り】

①同一人が浄瑠璃などを三味線を弾きながら語ること。↔口語り。→弾き歌い。

②ピアノ・ギターなどを弾きながら歌うこと。

ひき‐かなぐ・る【引きかなぐる】

〔他四〕

手荒くひきのける。源氏物語帚木「荒らかにも―・らめ」

ひき‐がね【引き金・引鉄】

①小銃・拳銃などに装置してある湾曲した金具で、これを指で引くと発射するもの。「ピストルの―を引く」

②比喩的に、物事が引き起こされるきっかけ。「事件の―になる」

ひき‐がね【引鉦】

軍勢を引き上げる時に打ち鳴らす鉦。

ひき‐がも【引鴨】

春になって北方へ去って行く鴨。〈[季]春〉

ひき‐ぎ【挽木・引木】

碾臼ひきうすを引き回すための肘ひじの形の柄。木肘。

ひき‐ぎぬ【疋絹】

一疋ずつにととのえてある絹。ひけん。栄華物語駒くらべ「かづけもの―賜はす」

ひき‐きり【引切り】

①いらだつこと。せっかち。堤中納言物語「この男いと―なりける心にて」

②とぎれること。間がきれること。

③茶道で、釜の蓋をのせておく竹製のふたおき。

④引切鋸の略。

⑤柳刃包丁の刃元から先端まで全体を使って手前に引いて切る切り方。

⇒ひききり‐なし【引切り無し】

⇒ひききり‐のこぎり【引切鋸・挽切鋸】

ひききり‐なし【引切り無し】

きれめがないこと。絶え間がないさま。たてつづけ。ひっきりなし。

⇒ひき‐きり【引切り】

ひききり‐のこぎり【引切鋸・挽切鋸】

①刃の幅が狭く、細歯の小さい鋸。

②木材などの木目もくめに直角に截断する鋸。横挽鋸。

引切鋸

提供:竹中大工道具館

ひき‐かがみ【引屈】

⇒ひかがみ(膕)

ひき‐がき【引柿・曳柿】

布などに柿渋をひくこと。また、そのひいた布など。

ひき‐かく【挽き角】

材木の規格で厚さ及び幅が7.5センチメートル以上のもの。横断面が正方形の正角と長方形の平角とがある。

ひき‐か・く【引き掻く】

〔他四〕

爪などで掻く。ひっかく。

ひき‐か・く【引き駆く・引き懸く】

〔他下二〕

馬を駆け走らせる。今昔物語集25「逸物に乗りて―・けて、飛ぶが如くに」

ひき‐かく・す【引き隠す】

〔他四〕

物をひっこめて隠す。枕草子3「粥の木―・して」

ひき‐かく・る【引き隠る】

〔自下二〕

ひきこもって隠れる。十訓抄「―・れてのぞきけるに」

ひき‐かけ【引掛】

①ひきかけること。

②引掛帯の略。

⇒ひきかけ‐おび【引掛帯】

ひきかけ‐おび【引掛帯】

女の帯の結び方で、一締め締めただけで垂らしておくもの。

⇒ひき‐かけ【引掛】

ひき‐か・ける【引き掛ける】

〔他下一〕[文]ひきか・く(下二)

①かけてつりさげる。万葉集13「末枝ほつえに黐もち―・け」

②引いて上にかぶる。ひきかぶる。源氏物語柏木「衾ふすま―・けてふし給へり」

③引合いに出す。関係をつける。口実にする。源氏物語総角「千々の社を―・けて」

ひき‐かさ・ぬ【引き襲ぬ】

〔他下二〕

引いて上へおおい重ねる。重ねて着る。枕草子104「ただ―・ねて奉りたる」

ひき‐がし【引菓子】‥グワ‥

祝儀または仏事などに、引物として出す装飾菓子。

ひき‐かず・く【引き被く】‥カヅク

〔他四〕

頭の上からかぶる。ひっかぶる。能因本枕草子よくたきしめたる薫物の「薫物の…きぬを―・きたる中に煙の残りたるは」

ひき‐かぜ【引き風】

かぜをひくこと。かぜひき。〈文明本節用集〉

ひき‐がた【挽型】

円筒形の鋳物の鋳型を造る場合に用いる、その断面の半分を刻んだ木型。一つの軸を中心として回転し鋳型を造る。

ひき‐かた・ぐ【引き担ぐ】

〔他下二〕

勢いよくかつぐ。ひっかつぐ。

ひき‐かた・む【引き堅む】

〔他下二〕

ひきしぼる。しっかり引く。宇治拾遺物語15「―・めて、とろとろと放ちて」

ひき‐がたり【弾き語り】

①同一人が浄瑠璃などを三味線を弾きながら語ること。↔口語り。→弾き歌い。

②ピアノ・ギターなどを弾きながら歌うこと。

ひき‐かなぐ・る【引きかなぐる】

〔他四〕

手荒くひきのける。源氏物語帚木「荒らかにも―・らめ」

ひき‐がね【引き金・引鉄】

①小銃・拳銃などに装置してある湾曲した金具で、これを指で引くと発射するもの。「ピストルの―を引く」

②比喩的に、物事が引き起こされるきっかけ。「事件の―になる」

ひき‐がね【引鉦】

軍勢を引き上げる時に打ち鳴らす鉦。

ひき‐がも【引鴨】

春になって北方へ去って行く鴨。〈[季]春〉

ひき‐ぎ【挽木・引木】

碾臼ひきうすを引き回すための肘ひじの形の柄。木肘。

ひき‐ぎぬ【疋絹】

一疋ずつにととのえてある絹。ひけん。栄華物語駒くらべ「かづけもの―賜はす」

ひき‐きり【引切り】

①いらだつこと。せっかち。堤中納言物語「この男いと―なりける心にて」

②とぎれること。間がきれること。

③茶道で、釜の蓋をのせておく竹製のふたおき。

④引切鋸の略。

⑤柳刃包丁の刃元から先端まで全体を使って手前に引いて切る切り方。

⇒ひききり‐なし【引切り無し】

⇒ひききり‐のこぎり【引切鋸・挽切鋸】

ひききり‐なし【引切り無し】

きれめがないこと。絶え間がないさま。たてつづけ。ひっきりなし。

⇒ひき‐きり【引切り】

ひききり‐のこぎり【引切鋸・挽切鋸】

①刃の幅が狭く、細歯の小さい鋸。

②木材などの木目もくめに直角に截断する鋸。横挽鋸。

引切鋸

提供:竹中大工道具館

⇒ひき‐きり【引切り】

ひき‐き・る【引き切る】

〔他五〕

①引いて切る。ひっぱって切る。ひっきる。

②転じて、間がきれる。中絶する。好色一代女3「勧進といふ声も―・らず」

ひき‐き・る【挽き切る】

〔他五〕

のこぎりで挽いて切る。ひっきる。

ひき‐ぎわ【引き際】‥ギハ

引きしりぞく時。特に、現在ついている地位から身を引く時。「―が肝心だ」

ひき‐く【引句】

①成句や俳句を引用すること。また、その成句や俳句。

②平家(平曲)で、節を付けて歌う演奏法。↔語句かたりく

ひき‐くく・る【引き括る】

〔他五〕

強くくくる。手早くくくる。ひっくくる。今昔物語集16「腰を此の藁筋を以て―・りて」

ひき‐ぐし【挽櫛】

櫛の歯を挽いて櫛を製造すること。また、その櫛。

ひき‐くず【挽屑】‥クヅ

木を鋸のこぎりで挽いた屑。おがくず。

ひき‐ぐ・す【引き具す】

〔他サ変〕

①引き連れる。ともなう。たずさえる。宇津保物語楼上下「左大殿の君達いと多く―・して」

②具備する。源氏物語薄雲「琵琶を…少しかき合はせたる、いかでかうのみ―・しけんと思さる」

ひき‐ぐすり【引薬】

皮膚に引き塗る薬。ぬりぐすり。大句数上「―もろこし迄やききぬらん」

ひき‐くら・べる【引き比べる】

〔他下一〕[文]ひきくら・ぶ(下二)

「比べる」を強めていう語。「わが身に―・べてうらやましい」

ひき‐くる・める【引き括める】

〔他下一〕[文]ひきくる・む(下二)

一つにまとめる。包括する。一括する。ひっくるめる。「一切合財を―・める」

ひき‐ぐわ【引鍬】‥グハ

鍬の一種。主としてさらえ引くもの。柄角は40度前後。

ひ‐き‐げき【悲喜劇】

①(tragi-comedy)悲劇的であると同時に喜劇的な戯曲。悲劇的部分と喜劇的部分とが交錯している劇。また、悲劇の結末が喜劇的に解決されるもの。

②悲しむべきことと喜ぶべきこととが同時に重なった出来事。「人生の―」

ひき‐こ【挽子】

車宿に抱えておく車ひき。車夫。

ひき‐こ【熟蚕】

⇒じゅくさん

ひき‐ごえ【引声】‥ゴヱ

⇒いんぜい

ひき‐ごえ【低声】‥ゴヱ

低い声。こごえ。栄華物語後悔大将「ただ―こそよからめ」

ひき‐こか・す【引き倒す】

〔他四〕

ひきたおす。ひきころがす。

ひき‐こし【引越し】

⇒ひっこし

ひき‐ごし【引腰】

女房装束の裳もの、大腰おおごしの左右につけて下に長く引く飾り紐。裙帯くたい。→裳(図)

ひき‐こ・す【引き越す】

[一]〔自四〕

①ひいて越える。越える。太平記13「相模川を―・して」

②転宅する。転居する。ひっこす。信長公記「皆々、家宅―・し候へ」

[二]〔他四〕

①後ろから前へ肩を越えさせる。枕草子248「纓を―・して」

②順位を越えて、上位の扱いをする。源氏物語竹河「兄君たちよりも―・し、いみじうかしづき給ふ」

③位などを追いこす。栄華物語布引滝「お兄の左衛門督を―・させ給ひて」

ひき‐ごと【引言】

(ヒキコトとも)説明のために他の文句を引用すること。また、その文句。浮世草子、好色万金丹「長老さまも高座の上にて―にいはるるほどなりしが」

ひき‐こな・す【引き熟す】

〔他四〕

(「こなす」を強めていう語)

①思うままにあしらう。

②軽んずる。ばかにする。浄瑠璃、持統天皇歌軍法「小姑を―・した」

ひき‐こな・す【弾き熟す】

〔他五〕

楽器を思うように弾く。「難曲を―・す」

ひき‐ごま【引独楽】

まわして手許に引き寄せる独楽。

ひき‐こみ【引込み】

⇒ひっこみ。

⇒ひきこみ‐せん【引込み線】

ひきこみ‐せん【引込み線】

①鉄道の本線から工場や車庫へ引き込んだ線路。

②電柱上の変圧器から工場や家庭へ引き込んだ電線。

⇒ひき‐こみ【引込み】

ひき‐こ・む【引き込む】

[一]〔他五〕

①引いて中に入れる。

②仲間にさそい入れる。また、人の心を引き寄せる。「悪事に―・む」「思わず話に―・まれる」

③感冒におかされる。「かぜを―・む」

[二]〔自五〕

①内にこもっている。中に入って出てこない。

②閑居する。隠退する。

③しりごみする。

④さがって低くなる。くぼむ。

⑤後方または下方にさがる。ひきさがる。

[三]〔他下二〕

⇒ひきこめる(下一)

ひき‐ごめ【碾米】

臼で米を碾ひくこと。また、その碾いた米。

ひき‐こ・める【引き込める】

〔他下一〕[文]ひきこ・む(下二)

①退き入らせる。ひっこませる。

②さげて低くする。

③一度提出したものを取り消す。ひっこめる。

④隠しておく。外に出さない。源氏物語末摘花「ひとり―・め侍らんも」

⇒ひき‐きり【引切り】

ひき‐き・る【引き切る】

〔他五〕

①引いて切る。ひっぱって切る。ひっきる。

②転じて、間がきれる。中絶する。好色一代女3「勧進といふ声も―・らず」

ひき‐き・る【挽き切る】

〔他五〕

のこぎりで挽いて切る。ひっきる。

ひき‐ぎわ【引き際】‥ギハ

引きしりぞく時。特に、現在ついている地位から身を引く時。「―が肝心だ」

ひき‐く【引句】

①成句や俳句を引用すること。また、その成句や俳句。

②平家(平曲)で、節を付けて歌う演奏法。↔語句かたりく

ひき‐くく・る【引き括る】

〔他五〕

強くくくる。手早くくくる。ひっくくる。今昔物語集16「腰を此の藁筋を以て―・りて」

ひき‐ぐし【挽櫛】

櫛の歯を挽いて櫛を製造すること。また、その櫛。

ひき‐くず【挽屑】‥クヅ

木を鋸のこぎりで挽いた屑。おがくず。

ひき‐ぐ・す【引き具す】

〔他サ変〕

①引き連れる。ともなう。たずさえる。宇津保物語楼上下「左大殿の君達いと多く―・して」

②具備する。源氏物語薄雲「琵琶を…少しかき合はせたる、いかでかうのみ―・しけんと思さる」

ひき‐ぐすり【引薬】

皮膚に引き塗る薬。ぬりぐすり。大句数上「―もろこし迄やききぬらん」

ひき‐くら・べる【引き比べる】

〔他下一〕[文]ひきくら・ぶ(下二)

「比べる」を強めていう語。「わが身に―・べてうらやましい」

ひき‐くる・める【引き括める】

〔他下一〕[文]ひきくる・む(下二)

一つにまとめる。包括する。一括する。ひっくるめる。「一切合財を―・める」

ひき‐ぐわ【引鍬】‥グハ

鍬の一種。主としてさらえ引くもの。柄角は40度前後。

ひ‐き‐げき【悲喜劇】

①(tragi-comedy)悲劇的であると同時に喜劇的な戯曲。悲劇的部分と喜劇的部分とが交錯している劇。また、悲劇の結末が喜劇的に解決されるもの。

②悲しむべきことと喜ぶべきこととが同時に重なった出来事。「人生の―」

ひき‐こ【挽子】

車宿に抱えておく車ひき。車夫。

ひき‐こ【熟蚕】

⇒じゅくさん

ひき‐ごえ【引声】‥ゴヱ

⇒いんぜい

ひき‐ごえ【低声】‥ゴヱ

低い声。こごえ。栄華物語後悔大将「ただ―こそよからめ」

ひき‐こか・す【引き倒す】

〔他四〕

ひきたおす。ひきころがす。

ひき‐こし【引越し】

⇒ひっこし

ひき‐ごし【引腰】

女房装束の裳もの、大腰おおごしの左右につけて下に長く引く飾り紐。裙帯くたい。→裳(図)

ひき‐こ・す【引き越す】

[一]〔自四〕

①ひいて越える。越える。太平記13「相模川を―・して」

②転宅する。転居する。ひっこす。信長公記「皆々、家宅―・し候へ」

[二]〔他四〕

①後ろから前へ肩を越えさせる。枕草子248「纓を―・して」

②順位を越えて、上位の扱いをする。源氏物語竹河「兄君たちよりも―・し、いみじうかしづき給ふ」

③位などを追いこす。栄華物語布引滝「お兄の左衛門督を―・させ給ひて」

ひき‐ごと【引言】

(ヒキコトとも)説明のために他の文句を引用すること。また、その文句。浮世草子、好色万金丹「長老さまも高座の上にて―にいはるるほどなりしが」

ひき‐こな・す【引き熟す】

〔他四〕

(「こなす」を強めていう語)

①思うままにあしらう。

②軽んずる。ばかにする。浄瑠璃、持統天皇歌軍法「小姑を―・した」

ひき‐こな・す【弾き熟す】

〔他五〕

楽器を思うように弾く。「難曲を―・す」

ひき‐ごま【引独楽】

まわして手許に引き寄せる独楽。

ひき‐こみ【引込み】

⇒ひっこみ。

⇒ひきこみ‐せん【引込み線】

ひきこみ‐せん【引込み線】

①鉄道の本線から工場や車庫へ引き込んだ線路。

②電柱上の変圧器から工場や家庭へ引き込んだ電線。

⇒ひき‐こみ【引込み】

ひき‐こ・む【引き込む】

[一]〔他五〕

①引いて中に入れる。

②仲間にさそい入れる。また、人の心を引き寄せる。「悪事に―・む」「思わず話に―・まれる」

③感冒におかされる。「かぜを―・む」

[二]〔自五〕

①内にこもっている。中に入って出てこない。

②閑居する。隠退する。

③しりごみする。

④さがって低くなる。くぼむ。

⑤後方または下方にさがる。ひきさがる。

[三]〔他下二〕

⇒ひきこめる(下一)

ひき‐ごめ【碾米】

臼で米を碾ひくこと。また、その碾いた米。

ひき‐こ・める【引き込める】

〔他下一〕[文]ひきこ・む(下二)

①退き入らせる。ひっこませる。

②さげて低くする。

③一度提出したものを取り消す。ひっこめる。

④隠しておく。外に出さない。源氏物語末摘花「ひとり―・め侍らんも」

広辞苑 ページ 16382 での【○引かれ者の小唄】単語。