複数辞典一括検索+![]()

![]()

○船端に刻むふなばたにきざむ🔗⭐🔉

○船端に刻むふなばたにきざむ

(→)刻舟こくしゅうに同じ。

⇒ふな‐ばた【船端・舷】

ふな‐はて【船泊て】

船が碇泊すること。ふなどまり。ふながかり。万葉集1「いづくにか―すらむ」

ふな‐ばら【船腹】

船の腹部。せんぷく。古事記中「年ごとに船並めて―乾ほさず、柂檝さおかじ乾さず」

⇒ふなばら‐そう【船腹草】

ふなばら‐そう【船腹草】‥サウ

ガガイモ科の多年草。山野に自生する。高さ約60センチメートル。茎に白毛がある。葉は楕円形。夏、暗紫色の花を数個ずつ開き、船の胴に似た果実をつける。根は漢方生薬の白薇はくびで、解熱・利尿薬。ロクエンソウ。

⇒ふな‐ばら【船腹】

ふな‐ばり【船梁】

和船の両舷側間に渡した多くの太い材。横からの水圧を防ぎ支え、船形を維持し、また、船の間仕切とする。〈日葡辞書〉

ふな‐ばんしょ【船番所】

(→)番所ばんしょ2に同じ。誹風柳多留11「三味線を握つて通る―」

ふな‐び【船日】

①船出するのによい日。浄瑠璃、双生隅田川「今日は三月十五日、上総の浦の―なれど」

②船の着くべき日。

ふな‐ひき【船引き】

船を綱で引くこと。また、その人。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「網引き―塩焼きあま人」

ふな‐ひじき【舟肘木】‥ヒヂ‥

〔建〕(形が川舟のような感じであるからいう)組物の一形式。柱上に肘木のみをのせて桁けたを支えるもの。

舟肘木

ふな‐びと【船人・舟人】

①船頭。ふなこ。万葉集15「朝なぎに船出をせむと―も水手かこも声よび」

②船客。土佐日記「―のよめる歌」

ふな‐びらき【船開き】

船が港から出帆すること。

ふな‐びん【船便】

船の便宜。便船。また、便船でものを送ること。〈日葡辞書〉。「―で送る」

ふな‐ぶぎょう【船奉行】‥ギヤウ

武家の職名。中世では水軍の指揮者、江戸幕府では船手頭ふなてがしらのこと。

フナフティ【Funafuti】

南太平洋、ツバルの首都。人口4千(1997)。

ふな‐ふな

ふらふらとふらつくさま。ふらふら。好色一代女6「―と腰も定めかね、息つぎせはしく」

ふな‐べ【船辺】

水に浮かんでいる船のあたり。

ふな‐べり【船縁・舷】

船のへり。船の側面。ふなばた。

ふなべんけい【船弁慶】

①能。観世信光作。大物浦だいもつのうらでの源義経と静御前の別れと、海上に現れた平知盛の怨霊を弁慶が祈り伏せることを描く。

②1によった長唄。

㋐2世杵屋勝三郎作曲。1870年(明治3)能役者日吉吉左衛門が三味線の地で演能を試みた。

㋑1885年(明治18)3世杵屋正治郎作曲、河竹黙阿弥作詞。新歌舞伎十八番の一つ。

ふな‐ま【舟間】

①舟の入港のとだえた間。また、そのため荷がとぎれること。洒落本、和漢同詠道行「地獄以もっての外のふけいきにて、弘誓ぐぜいの船の―なり」

②転じて、物の欠乏。払底。歌舞伎、文月恨鮫鞘「こいつア煙草が―だ」

ふな‐まく【船幕】

船上に張る幕。

ふな‐まち【船待ち】

船を待つこと。出船を待つこと。

ふな‐まど【船窓】

船のあかりとりのまど。

ふな‐まどい【船惑い】‥マドヒ

船が航路を見失うこと。是則集「何方か泊なるらむ山風のはらふ紅葉に―して」

ふな‐まわし【船回し】‥マハシ

船に積んで送り届けること。回漕。

ふな‐まんじゅう【船饅頭】‥ヂユウ

江戸の隅田川で、舟中で売春した下等の私娼。

ふな‐みち【船路】

船の通うみち。ふなじ。源氏物語夕顔「―のしわざとて少し黒みやつれたる旅姿」

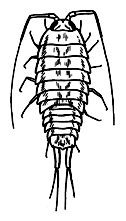

ふな‐むし【船虫】

ワラジムシ目(等脚類)の甲殻類。体は長卵形、灰褐色で、体長約4センチメートル。第2触角は長い。胸脚はよく発達し、岩・船板などの上を群をなして走る。日本各地の海辺に分布。〈[季]夏〉

ふなむし

ふな‐びと【船人・舟人】

①船頭。ふなこ。万葉集15「朝なぎに船出をせむと―も水手かこも声よび」

②船客。土佐日記「―のよめる歌」

ふな‐びらき【船開き】

船が港から出帆すること。

ふな‐びん【船便】

船の便宜。便船。また、便船でものを送ること。〈日葡辞書〉。「―で送る」

ふな‐ぶぎょう【船奉行】‥ギヤウ

武家の職名。中世では水軍の指揮者、江戸幕府では船手頭ふなてがしらのこと。

フナフティ【Funafuti】

南太平洋、ツバルの首都。人口4千(1997)。

ふな‐ふな

ふらふらとふらつくさま。ふらふら。好色一代女6「―と腰も定めかね、息つぎせはしく」

ふな‐べ【船辺】

水に浮かんでいる船のあたり。

ふな‐べり【船縁・舷】

船のへり。船の側面。ふなばた。

ふなべんけい【船弁慶】

①能。観世信光作。大物浦だいもつのうらでの源義経と静御前の別れと、海上に現れた平知盛の怨霊を弁慶が祈り伏せることを描く。

②1によった長唄。

㋐2世杵屋勝三郎作曲。1870年(明治3)能役者日吉吉左衛門が三味線の地で演能を試みた。

㋑1885年(明治18)3世杵屋正治郎作曲、河竹黙阿弥作詞。新歌舞伎十八番の一つ。

ふな‐ま【舟間】

①舟の入港のとだえた間。また、そのため荷がとぎれること。洒落本、和漢同詠道行「地獄以もっての外のふけいきにて、弘誓ぐぜいの船の―なり」

②転じて、物の欠乏。払底。歌舞伎、文月恨鮫鞘「こいつア煙草が―だ」

ふな‐まく【船幕】

船上に張る幕。

ふな‐まち【船待ち】

船を待つこと。出船を待つこと。

ふな‐まど【船窓】

船のあかりとりのまど。

ふな‐まどい【船惑い】‥マドヒ

船が航路を見失うこと。是則集「何方か泊なるらむ山風のはらふ紅葉に―して」

ふな‐まわし【船回し】‥マハシ

船に積んで送り届けること。回漕。

ふな‐まんじゅう【船饅頭】‥ヂユウ

江戸の隅田川で、舟中で売春した下等の私娼。

ふな‐みち【船路】

船の通うみち。ふなじ。源氏物語夕顔「―のしわざとて少し黒みやつれたる旅姿」

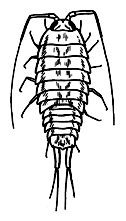

ふな‐むし【船虫】

ワラジムシ目(等脚類)の甲殻類。体は長卵形、灰褐色で、体長約4センチメートル。第2触角は長い。胸脚はよく発達し、岩・船板などの上を群をなして走る。日本各地の海辺に分布。〈[季]夏〉

ふなむし

フナムシ

提供:東京動物園協会

フナムシ

提供:東京動物園協会

ふな‐もぐり【船潜り】

漁場まで船で行き、比較的沖合の深所で仕事をする海女。通常、舟子と組みになって漁をする。本あま。→磯もぐり

ふな‐もち【船持】

船の持主。ふなぬし。

ふな‐もと【船許】

船の碇泊する所。〈日葡辞書〉

ふな‐もやい【舟舫い】‥モヤヒ

舟をつなぎとめること。

ふな‐もよい【船催い】‥モヨヒ

船出ふなでの準備。ふなよそい。孝範集「暁の―するあまの子の」

ふな‐もり【舟守】

舟の番をすること。また、舟の番人。

ふな‐もり【舟盛り】

伊勢えびの尾を高くはね上げ、船形にして盛ること。甲陽軍鑑16「―、小串こさし」

ふな‐や【船屋】

①池に張り出して建てた建物。あるいは釣殿と同じか。宇津保物語楼上下「かの池の―は、こたみはたけぞ高くなりにけり」

②(→)船小屋に同じ。

③(→)船屋形ふなやかたに同じ。

ふな‐やかた【船屋形】

船の屋形。船上の屋舎で、二階作り・三階作りなどもある。土佐日記「―の塵も散り」

ふな‐やく【船役】

船に課する税。

ふな‐やぐら【船矢倉】

船上に設けた矢倉。

ふな‐やど【船宿】

①漁港町などで、入港船の乗組員のための宿屋。漁具・食糧の世話をしたり、資金・資材を貸したりもする。

②船による運送を業とする家。

③遊船または釣漁などに貸船を仕立てるのを業とする家。成島柳北、柳橋新誌「―の各家いえごと其の家政を執り賓客に応接する者は其の妻也」

ふな‐やどり【船宿り】

船が碇泊すること。また、船中に宿泊すること。宇津保物語菊宴「見つつは過ぎじ―せむ」

ふな‐やまい【船病】‥ヤマヒ

ふなよい。ふなやもい。

ふな‐やもい【船病】‥ヤモヒ

(→)「ふなやまい」に同じ。〈倭名類聚鈔3〉

ふな‐ゆ【船湯・淦】

船の中に漏れて入った水。あか。

ふな‐ゆうれい【船幽霊】‥イウ‥

水中で死んだ人の幽霊。これに柄杓ひしゃくを貸すときは、その底を抜いて貸さないと船を沈められるという俗信がある。

ふな‐ゆさん【船遊山】

(→)「ふなあそび」に同じ。

ふな‐よい【船酔い】‥ヨヒ

船に乗った人が、船の揺れのため、気分のわるくなること。ふなえい。ふなあたり。〈文明本節用集〉

ふな‐よせ【船寄】

船を寄せること。また、その所。夫木和歌抄35「―の岸の上なるかどやより」

ふな‐よそ・う【船装ふ】‥ヨソフ

〔自四〕

出船の用意をする。万葉集20「押し照るや難波の津ゆり―・ひ吾あれは漕ぎぬと妹に告ぎこそ」

ふな‐よどみ【船淀み】

船の進行がとどこおること。堀河百首秋「渡守―すな」

ふな‐よばい【船呼ばい】‥ヨバヒ

船を呼び寄せること。また、その声。ふねよばい。源平盛衰記7「蘆屋の沖の―」

ふなら‐ふなら

力の抜けたさま。しょげたさま。浄瑠璃、唐船噺今国性爺「―と帰る犬獅子」

ふ‐なり【不成】

将棋で、敵陣に進んだ駒が成らないこと。ならず。

ぶ‐なり【不形】

形の整っていないこと。不恰好。浄瑠璃、双生隅田川「うなぎ・なまづは―なものよ」

ふ‐なれ【不馴れ】

馴れないこと。習熟しないこと。「―な仕事」

ふな‐わた【船綿】

船綿帽子の略。

⇒ふなわた‐ぼうし【船綿帽子】

ふな‐わたし【船渡し】

船で、荷物または人をわたすこと。また、その所。わたし。わたり。わたしば。風雅和歌集序「―する貢物たえずなりにければ」

ふなわたしむこ【船渡聟】

狂言。都の婿が酒を携えて舅しゅうとを訪ねる途中、船上で、船頭におどかされて酒を飲まれてしまう。

ふなわた‐ぼうし【船綿帽子】

綿帽子を細長くつぶして、舟の形にしたもの。てぼそ。古今綿。頬包。

⇒ふな‐わた【船綿】

ふな‐わたり【船渡り】

船でわたること。また、その所。源氏物語総角「―なども所せければ」

ふなん【扶南】

(bnam クメール語で山の意)紀元100年前後にコーチシナおよびカンボジア南部のメコン‐デルタ地域に拠ったクメール人の王国。大船を動かして海上貿易に従事、インド文化を受容して繁栄。7世紀前半、北方の真臘しんろうに併合された。

ぶ‐なん【無難】

①これといって特色はないが、また非難すべき点もないこと。平凡無事なさま。当り障りのないさま。「―の一生」「―にこなす」「その辺でやめておいた方が―だ」

②危ないことのないこと。無事。霧の屋主人、大川物語「倅ドウだ、お蔵は―か」

ふなんこぐい

(コグイは「凝り」の転訛という)ふなを昆布とともに、甘露煮にしたもの。佐賀県の郷土料理。ふなのこぐい。

ふ‐に【不二】

〔仏〕異ならないこと。差別のないこと。現象的に対立する二つのことが根底的には一体であること。大乗仏教において主張される。即。相即。「善悪―」「生死―」「凡聖―」

ふ‐に【膚膩】

皮膚のあぶら。また、あぶらづいたはだ。垢膩くに。

ふ‐にあい【不似合】‥アヒ

似合わないこと。似つかわしくないこと。「―な帽子」

ふな‐もぐり【船潜り】

漁場まで船で行き、比較的沖合の深所で仕事をする海女。通常、舟子と組みになって漁をする。本あま。→磯もぐり

ふな‐もち【船持】

船の持主。ふなぬし。

ふな‐もと【船許】

船の碇泊する所。〈日葡辞書〉

ふな‐もやい【舟舫い】‥モヤヒ

舟をつなぎとめること。

ふな‐もよい【船催い】‥モヨヒ

船出ふなでの準備。ふなよそい。孝範集「暁の―するあまの子の」

ふな‐もり【舟守】

舟の番をすること。また、舟の番人。

ふな‐もり【舟盛り】

伊勢えびの尾を高くはね上げ、船形にして盛ること。甲陽軍鑑16「―、小串こさし」

ふな‐や【船屋】

①池に張り出して建てた建物。あるいは釣殿と同じか。宇津保物語楼上下「かの池の―は、こたみはたけぞ高くなりにけり」

②(→)船小屋に同じ。

③(→)船屋形ふなやかたに同じ。

ふな‐やかた【船屋形】

船の屋形。船上の屋舎で、二階作り・三階作りなどもある。土佐日記「―の塵も散り」

ふな‐やく【船役】

船に課する税。

ふな‐やぐら【船矢倉】

船上に設けた矢倉。

ふな‐やど【船宿】

①漁港町などで、入港船の乗組員のための宿屋。漁具・食糧の世話をしたり、資金・資材を貸したりもする。

②船による運送を業とする家。

③遊船または釣漁などに貸船を仕立てるのを業とする家。成島柳北、柳橋新誌「―の各家いえごと其の家政を執り賓客に応接する者は其の妻也」

ふな‐やどり【船宿り】

船が碇泊すること。また、船中に宿泊すること。宇津保物語菊宴「見つつは過ぎじ―せむ」

ふな‐やまい【船病】‥ヤマヒ

ふなよい。ふなやもい。

ふな‐やもい【船病】‥ヤモヒ

(→)「ふなやまい」に同じ。〈倭名類聚鈔3〉

ふな‐ゆ【船湯・淦】

船の中に漏れて入った水。あか。

ふな‐ゆうれい【船幽霊】‥イウ‥

水中で死んだ人の幽霊。これに柄杓ひしゃくを貸すときは、その底を抜いて貸さないと船を沈められるという俗信がある。

ふな‐ゆさん【船遊山】

(→)「ふなあそび」に同じ。

ふな‐よい【船酔い】‥ヨヒ

船に乗った人が、船の揺れのため、気分のわるくなること。ふなえい。ふなあたり。〈文明本節用集〉

ふな‐よせ【船寄】

船を寄せること。また、その所。夫木和歌抄35「―の岸の上なるかどやより」

ふな‐よそ・う【船装ふ】‥ヨソフ

〔自四〕

出船の用意をする。万葉集20「押し照るや難波の津ゆり―・ひ吾あれは漕ぎぬと妹に告ぎこそ」

ふな‐よどみ【船淀み】

船の進行がとどこおること。堀河百首秋「渡守―すな」

ふな‐よばい【船呼ばい】‥ヨバヒ

船を呼び寄せること。また、その声。ふねよばい。源平盛衰記7「蘆屋の沖の―」

ふなら‐ふなら

力の抜けたさま。しょげたさま。浄瑠璃、唐船噺今国性爺「―と帰る犬獅子」

ふ‐なり【不成】

将棋で、敵陣に進んだ駒が成らないこと。ならず。

ぶ‐なり【不形】

形の整っていないこと。不恰好。浄瑠璃、双生隅田川「うなぎ・なまづは―なものよ」

ふ‐なれ【不馴れ】

馴れないこと。習熟しないこと。「―な仕事」

ふな‐わた【船綿】

船綿帽子の略。

⇒ふなわた‐ぼうし【船綿帽子】

ふな‐わたし【船渡し】

船で、荷物または人をわたすこと。また、その所。わたし。わたり。わたしば。風雅和歌集序「―する貢物たえずなりにければ」

ふなわたしむこ【船渡聟】

狂言。都の婿が酒を携えて舅しゅうとを訪ねる途中、船上で、船頭におどかされて酒を飲まれてしまう。

ふなわた‐ぼうし【船綿帽子】

綿帽子を細長くつぶして、舟の形にしたもの。てぼそ。古今綿。頬包。

⇒ふな‐わた【船綿】

ふな‐わたり【船渡り】

船でわたること。また、その所。源氏物語総角「―なども所せければ」

ふなん【扶南】

(bnam クメール語で山の意)紀元100年前後にコーチシナおよびカンボジア南部のメコン‐デルタ地域に拠ったクメール人の王国。大船を動かして海上貿易に従事、インド文化を受容して繁栄。7世紀前半、北方の真臘しんろうに併合された。

ぶ‐なん【無難】

①これといって特色はないが、また非難すべき点もないこと。平凡無事なさま。当り障りのないさま。「―の一生」「―にこなす」「その辺でやめておいた方が―だ」

②危ないことのないこと。無事。霧の屋主人、大川物語「倅ドウだ、お蔵は―か」

ふなんこぐい

(コグイは「凝り」の転訛という)ふなを昆布とともに、甘露煮にしたもの。佐賀県の郷土料理。ふなのこぐい。

ふ‐に【不二】

〔仏〕異ならないこと。差別のないこと。現象的に対立する二つのことが根底的には一体であること。大乗仏教において主張される。即。相即。「善悪―」「生死―」「凡聖―」

ふ‐に【膚膩】

皮膚のあぶら。また、あぶらづいたはだ。垢膩くに。

ふ‐にあい【不似合】‥アヒ

似合わないこと。似つかわしくないこと。「―な帽子」

ふな‐びと【船人・舟人】

①船頭。ふなこ。万葉集15「朝なぎに船出をせむと―も水手かこも声よび」

②船客。土佐日記「―のよめる歌」

ふな‐びらき【船開き】

船が港から出帆すること。

ふな‐びん【船便】

船の便宜。便船。また、便船でものを送ること。〈日葡辞書〉。「―で送る」

ふな‐ぶぎょう【船奉行】‥ギヤウ

武家の職名。中世では水軍の指揮者、江戸幕府では船手頭ふなてがしらのこと。

フナフティ【Funafuti】

南太平洋、ツバルの首都。人口4千(1997)。

ふな‐ふな

ふらふらとふらつくさま。ふらふら。好色一代女6「―と腰も定めかね、息つぎせはしく」

ふな‐べ【船辺】

水に浮かんでいる船のあたり。

ふな‐べり【船縁・舷】

船のへり。船の側面。ふなばた。

ふなべんけい【船弁慶】

①能。観世信光作。大物浦だいもつのうらでの源義経と静御前の別れと、海上に現れた平知盛の怨霊を弁慶が祈り伏せることを描く。

②1によった長唄。

㋐2世杵屋勝三郎作曲。1870年(明治3)能役者日吉吉左衛門が三味線の地で演能を試みた。

㋑1885年(明治18)3世杵屋正治郎作曲、河竹黙阿弥作詞。新歌舞伎十八番の一つ。

ふな‐ま【舟間】

①舟の入港のとだえた間。また、そのため荷がとぎれること。洒落本、和漢同詠道行「地獄以もっての外のふけいきにて、弘誓ぐぜいの船の―なり」

②転じて、物の欠乏。払底。歌舞伎、文月恨鮫鞘「こいつア煙草が―だ」

ふな‐まく【船幕】

船上に張る幕。

ふな‐まち【船待ち】

船を待つこと。出船を待つこと。

ふな‐まど【船窓】

船のあかりとりのまど。

ふな‐まどい【船惑い】‥マドヒ

船が航路を見失うこと。是則集「何方か泊なるらむ山風のはらふ紅葉に―して」

ふな‐まわし【船回し】‥マハシ

船に積んで送り届けること。回漕。

ふな‐まんじゅう【船饅頭】‥ヂユウ

江戸の隅田川で、舟中で売春した下等の私娼。

ふな‐みち【船路】

船の通うみち。ふなじ。源氏物語夕顔「―のしわざとて少し黒みやつれたる旅姿」

ふな‐むし【船虫】

ワラジムシ目(等脚類)の甲殻類。体は長卵形、灰褐色で、体長約4センチメートル。第2触角は長い。胸脚はよく発達し、岩・船板などの上を群をなして走る。日本各地の海辺に分布。〈[季]夏〉

ふなむし

ふな‐びと【船人・舟人】

①船頭。ふなこ。万葉集15「朝なぎに船出をせむと―も水手かこも声よび」

②船客。土佐日記「―のよめる歌」

ふな‐びらき【船開き】

船が港から出帆すること。

ふな‐びん【船便】

船の便宜。便船。また、便船でものを送ること。〈日葡辞書〉。「―で送る」

ふな‐ぶぎょう【船奉行】‥ギヤウ

武家の職名。中世では水軍の指揮者、江戸幕府では船手頭ふなてがしらのこと。

フナフティ【Funafuti】

南太平洋、ツバルの首都。人口4千(1997)。

ふな‐ふな

ふらふらとふらつくさま。ふらふら。好色一代女6「―と腰も定めかね、息つぎせはしく」

ふな‐べ【船辺】

水に浮かんでいる船のあたり。

ふな‐べり【船縁・舷】

船のへり。船の側面。ふなばた。

ふなべんけい【船弁慶】

①能。観世信光作。大物浦だいもつのうらでの源義経と静御前の別れと、海上に現れた平知盛の怨霊を弁慶が祈り伏せることを描く。

②1によった長唄。

㋐2世杵屋勝三郎作曲。1870年(明治3)能役者日吉吉左衛門が三味線の地で演能を試みた。

㋑1885年(明治18)3世杵屋正治郎作曲、河竹黙阿弥作詞。新歌舞伎十八番の一つ。

ふな‐ま【舟間】

①舟の入港のとだえた間。また、そのため荷がとぎれること。洒落本、和漢同詠道行「地獄以もっての外のふけいきにて、弘誓ぐぜいの船の―なり」

②転じて、物の欠乏。払底。歌舞伎、文月恨鮫鞘「こいつア煙草が―だ」

ふな‐まく【船幕】

船上に張る幕。

ふな‐まち【船待ち】

船を待つこと。出船を待つこと。

ふな‐まど【船窓】

船のあかりとりのまど。

ふな‐まどい【船惑い】‥マドヒ

船が航路を見失うこと。是則集「何方か泊なるらむ山風のはらふ紅葉に―して」

ふな‐まわし【船回し】‥マハシ

船に積んで送り届けること。回漕。

ふな‐まんじゅう【船饅頭】‥ヂユウ

江戸の隅田川で、舟中で売春した下等の私娼。

ふな‐みち【船路】

船の通うみち。ふなじ。源氏物語夕顔「―のしわざとて少し黒みやつれたる旅姿」

ふな‐むし【船虫】

ワラジムシ目(等脚類)の甲殻類。体は長卵形、灰褐色で、体長約4センチメートル。第2触角は長い。胸脚はよく発達し、岩・船板などの上を群をなして走る。日本各地の海辺に分布。〈[季]夏〉

ふなむし

フナムシ

提供:東京動物園協会

フナムシ

提供:東京動物園協会

ふな‐もぐり【船潜り】

漁場まで船で行き、比較的沖合の深所で仕事をする海女。通常、舟子と組みになって漁をする。本あま。→磯もぐり

ふな‐もち【船持】

船の持主。ふなぬし。

ふな‐もと【船許】

船の碇泊する所。〈日葡辞書〉

ふな‐もやい【舟舫い】‥モヤヒ

舟をつなぎとめること。

ふな‐もよい【船催い】‥モヨヒ

船出ふなでの準備。ふなよそい。孝範集「暁の―するあまの子の」

ふな‐もり【舟守】

舟の番をすること。また、舟の番人。

ふな‐もり【舟盛り】

伊勢えびの尾を高くはね上げ、船形にして盛ること。甲陽軍鑑16「―、小串こさし」

ふな‐や【船屋】

①池に張り出して建てた建物。あるいは釣殿と同じか。宇津保物語楼上下「かの池の―は、こたみはたけぞ高くなりにけり」

②(→)船小屋に同じ。

③(→)船屋形ふなやかたに同じ。

ふな‐やかた【船屋形】

船の屋形。船上の屋舎で、二階作り・三階作りなどもある。土佐日記「―の塵も散り」

ふな‐やく【船役】

船に課する税。

ふな‐やぐら【船矢倉】

船上に設けた矢倉。

ふな‐やど【船宿】

①漁港町などで、入港船の乗組員のための宿屋。漁具・食糧の世話をしたり、資金・資材を貸したりもする。

②船による運送を業とする家。

③遊船または釣漁などに貸船を仕立てるのを業とする家。成島柳北、柳橋新誌「―の各家いえごと其の家政を執り賓客に応接する者は其の妻也」

ふな‐やどり【船宿り】

船が碇泊すること。また、船中に宿泊すること。宇津保物語菊宴「見つつは過ぎじ―せむ」

ふな‐やまい【船病】‥ヤマヒ

ふなよい。ふなやもい。

ふな‐やもい【船病】‥ヤモヒ

(→)「ふなやまい」に同じ。〈倭名類聚鈔3〉

ふな‐ゆ【船湯・淦】

船の中に漏れて入った水。あか。

ふな‐ゆうれい【船幽霊】‥イウ‥

水中で死んだ人の幽霊。これに柄杓ひしゃくを貸すときは、その底を抜いて貸さないと船を沈められるという俗信がある。

ふな‐ゆさん【船遊山】

(→)「ふなあそび」に同じ。

ふな‐よい【船酔い】‥ヨヒ

船に乗った人が、船の揺れのため、気分のわるくなること。ふなえい。ふなあたり。〈文明本節用集〉

ふな‐よせ【船寄】

船を寄せること。また、その所。夫木和歌抄35「―の岸の上なるかどやより」

ふな‐よそ・う【船装ふ】‥ヨソフ

〔自四〕

出船の用意をする。万葉集20「押し照るや難波の津ゆり―・ひ吾あれは漕ぎぬと妹に告ぎこそ」

ふな‐よどみ【船淀み】

船の進行がとどこおること。堀河百首秋「渡守―すな」

ふな‐よばい【船呼ばい】‥ヨバヒ

船を呼び寄せること。また、その声。ふねよばい。源平盛衰記7「蘆屋の沖の―」

ふなら‐ふなら

力の抜けたさま。しょげたさま。浄瑠璃、唐船噺今国性爺「―と帰る犬獅子」

ふ‐なり【不成】

将棋で、敵陣に進んだ駒が成らないこと。ならず。

ぶ‐なり【不形】

形の整っていないこと。不恰好。浄瑠璃、双生隅田川「うなぎ・なまづは―なものよ」

ふ‐なれ【不馴れ】

馴れないこと。習熟しないこと。「―な仕事」

ふな‐わた【船綿】

船綿帽子の略。

⇒ふなわた‐ぼうし【船綿帽子】

ふな‐わたし【船渡し】

船で、荷物または人をわたすこと。また、その所。わたし。わたり。わたしば。風雅和歌集序「―する貢物たえずなりにければ」

ふなわたしむこ【船渡聟】

狂言。都の婿が酒を携えて舅しゅうとを訪ねる途中、船上で、船頭におどかされて酒を飲まれてしまう。

ふなわた‐ぼうし【船綿帽子】

綿帽子を細長くつぶして、舟の形にしたもの。てぼそ。古今綿。頬包。

⇒ふな‐わた【船綿】

ふな‐わたり【船渡り】

船でわたること。また、その所。源氏物語総角「―なども所せければ」

ふなん【扶南】

(bnam クメール語で山の意)紀元100年前後にコーチシナおよびカンボジア南部のメコン‐デルタ地域に拠ったクメール人の王国。大船を動かして海上貿易に従事、インド文化を受容して繁栄。7世紀前半、北方の真臘しんろうに併合された。

ぶ‐なん【無難】

①これといって特色はないが、また非難すべき点もないこと。平凡無事なさま。当り障りのないさま。「―の一生」「―にこなす」「その辺でやめておいた方が―だ」

②危ないことのないこと。無事。霧の屋主人、大川物語「倅ドウだ、お蔵は―か」

ふなんこぐい

(コグイは「凝り」の転訛という)ふなを昆布とともに、甘露煮にしたもの。佐賀県の郷土料理。ふなのこぐい。

ふ‐に【不二】

〔仏〕異ならないこと。差別のないこと。現象的に対立する二つのことが根底的には一体であること。大乗仏教において主張される。即。相即。「善悪―」「生死―」「凡聖―」

ふ‐に【膚膩】

皮膚のあぶら。また、あぶらづいたはだ。垢膩くに。

ふ‐にあい【不似合】‥アヒ

似合わないこと。似つかわしくないこと。「―な帽子」

ふな‐もぐり【船潜り】

漁場まで船で行き、比較的沖合の深所で仕事をする海女。通常、舟子と組みになって漁をする。本あま。→磯もぐり

ふな‐もち【船持】

船の持主。ふなぬし。

ふな‐もと【船許】

船の碇泊する所。〈日葡辞書〉

ふな‐もやい【舟舫い】‥モヤヒ

舟をつなぎとめること。

ふな‐もよい【船催い】‥モヨヒ

船出ふなでの準備。ふなよそい。孝範集「暁の―するあまの子の」

ふな‐もり【舟守】

舟の番をすること。また、舟の番人。

ふな‐もり【舟盛り】

伊勢えびの尾を高くはね上げ、船形にして盛ること。甲陽軍鑑16「―、小串こさし」

ふな‐や【船屋】

①池に張り出して建てた建物。あるいは釣殿と同じか。宇津保物語楼上下「かの池の―は、こたみはたけぞ高くなりにけり」

②(→)船小屋に同じ。

③(→)船屋形ふなやかたに同じ。

ふな‐やかた【船屋形】

船の屋形。船上の屋舎で、二階作り・三階作りなどもある。土佐日記「―の塵も散り」

ふな‐やく【船役】

船に課する税。

ふな‐やぐら【船矢倉】

船上に設けた矢倉。

ふな‐やど【船宿】

①漁港町などで、入港船の乗組員のための宿屋。漁具・食糧の世話をしたり、資金・資材を貸したりもする。

②船による運送を業とする家。

③遊船または釣漁などに貸船を仕立てるのを業とする家。成島柳北、柳橋新誌「―の各家いえごと其の家政を執り賓客に応接する者は其の妻也」

ふな‐やどり【船宿り】

船が碇泊すること。また、船中に宿泊すること。宇津保物語菊宴「見つつは過ぎじ―せむ」

ふな‐やまい【船病】‥ヤマヒ

ふなよい。ふなやもい。

ふな‐やもい【船病】‥ヤモヒ

(→)「ふなやまい」に同じ。〈倭名類聚鈔3〉

ふな‐ゆ【船湯・淦】

船の中に漏れて入った水。あか。

ふな‐ゆうれい【船幽霊】‥イウ‥

水中で死んだ人の幽霊。これに柄杓ひしゃくを貸すときは、その底を抜いて貸さないと船を沈められるという俗信がある。

ふな‐ゆさん【船遊山】

(→)「ふなあそび」に同じ。

ふな‐よい【船酔い】‥ヨヒ

船に乗った人が、船の揺れのため、気分のわるくなること。ふなえい。ふなあたり。〈文明本節用集〉

ふな‐よせ【船寄】

船を寄せること。また、その所。夫木和歌抄35「―の岸の上なるかどやより」

ふな‐よそ・う【船装ふ】‥ヨソフ

〔自四〕

出船の用意をする。万葉集20「押し照るや難波の津ゆり―・ひ吾あれは漕ぎぬと妹に告ぎこそ」

ふな‐よどみ【船淀み】

船の進行がとどこおること。堀河百首秋「渡守―すな」

ふな‐よばい【船呼ばい】‥ヨバヒ

船を呼び寄せること。また、その声。ふねよばい。源平盛衰記7「蘆屋の沖の―」

ふなら‐ふなら

力の抜けたさま。しょげたさま。浄瑠璃、唐船噺今国性爺「―と帰る犬獅子」

ふ‐なり【不成】

将棋で、敵陣に進んだ駒が成らないこと。ならず。

ぶ‐なり【不形】

形の整っていないこと。不恰好。浄瑠璃、双生隅田川「うなぎ・なまづは―なものよ」

ふ‐なれ【不馴れ】

馴れないこと。習熟しないこと。「―な仕事」

ふな‐わた【船綿】

船綿帽子の略。

⇒ふなわた‐ぼうし【船綿帽子】

ふな‐わたし【船渡し】

船で、荷物または人をわたすこと。また、その所。わたし。わたり。わたしば。風雅和歌集序「―する貢物たえずなりにければ」

ふなわたしむこ【船渡聟】

狂言。都の婿が酒を携えて舅しゅうとを訪ねる途中、船上で、船頭におどかされて酒を飲まれてしまう。

ふなわた‐ぼうし【船綿帽子】

綿帽子を細長くつぶして、舟の形にしたもの。てぼそ。古今綿。頬包。

⇒ふな‐わた【船綿】

ふな‐わたり【船渡り】

船でわたること。また、その所。源氏物語総角「―なども所せければ」

ふなん【扶南】

(bnam クメール語で山の意)紀元100年前後にコーチシナおよびカンボジア南部のメコン‐デルタ地域に拠ったクメール人の王国。大船を動かして海上貿易に従事、インド文化を受容して繁栄。7世紀前半、北方の真臘しんろうに併合された。

ぶ‐なん【無難】

①これといって特色はないが、また非難すべき点もないこと。平凡無事なさま。当り障りのないさま。「―の一生」「―にこなす」「その辺でやめておいた方が―だ」

②危ないことのないこと。無事。霧の屋主人、大川物語「倅ドウだ、お蔵は―か」

ふなんこぐい

(コグイは「凝り」の転訛という)ふなを昆布とともに、甘露煮にしたもの。佐賀県の郷土料理。ふなのこぐい。

ふ‐に【不二】

〔仏〕異ならないこと。差別のないこと。現象的に対立する二つのことが根底的には一体であること。大乗仏教において主張される。即。相即。「善悪―」「生死―」「凡聖―」

ふ‐に【膚膩】

皮膚のあぶら。また、あぶらづいたはだ。垢膩くに。

ふ‐にあい【不似合】‥アヒ

似合わないこと。似つかわしくないこと。「―な帽子」

広辞苑 ページ 17328 での【○船端に刻む】単語。