複数辞典一括検索+![]()

![]()

○見栄を張るみえをはる🔗⭐🔉

○見栄を張るみえをはる

外観を飾る。うわべをつくろって必要以上によく見せようとする。

⇒みえ【見え】

みお【澪・水脈】ミヲ

(水の緒の意)

①河・海の中で、船の通行に適する底深い水路。みよ。万葉集12「逝く川の―し絶えずは」

②船の通った跡。航跡。

みおう‐きゅう【未央宮】‥アウ‥

⇒びおうきゅう

み‐おお・す【見果す】‥オホス

〔他下二〕

終りまで見る。見きわめる。源氏物語明石「手などこよなくまさりにけりと―・せ給ひて」

みお‐ぎ【澪木】ミヲ‥

①水先案内のために、みおのしるしに立てる木。澪標みおつくし。

②神事のとき、僧尼が入るのを禁ずるしるしに立てる木。

み‐お・く【見置く】

〔他五〕

①様子などを前もって見る。見定める。源氏物語須磨「少納言をはかばかしきものに―・き給へれば」

②とりはからっておく。源氏物語蓬生「娘どもあるべきさまに―・きて」

③見捨てておく。残し置く。続後拾遺和歌集旅「草枕たびねの程もいかならむ宿を―・きし常夏の花」

みお‐ぐい【澪杭】ミヲグヒ

(→)澪標みおつくしに同じ。

み‐おくり【見送り】

①人を見送ること。また、見送る人。「ホームまで―に行く」

②見ているだけで手を出さないこと。採り上げないでそのままにしておくこと。「―の三振」「減税―」

み‐おく・る【見送る】

〔他五〕

①去って行く人の後ろ姿を見つめる。万葉集20「松の木けの並みたる見れば家人いわびとのわれを―・ると立たりし如もころ」

②人の旅立ちを送る。「駅のホームで―・る」

③㋐屍を葬るのを、墓所まで送ってゆく。葬送する。

㋑その人が死ぬまで世話をする。「親を―・る」

④見ているだけで手を出さない。採り上げないで、そのままにしておく。「ストライクを―・る」「機会を―・る」

ミオクローヌス【myoclonus】

一つまたは多くの筋の瞬間的な不随意の収縮。脳の変性・炎症・無酸素症、ミトコンドリア脳筋症、クロイツフェルト‐ヤコブ病などで見られる。

ミオグロビン【myoglobin】

筋肉中に存在するヘモグロビンに類似の蛋白質。筋肉中に酸素を供給する。

み‐おこ・す【見遣す】

〔他下二〕

遠くからこちらを見る。視線をこちらに向ける。竹取物語「月の出でたらむ夜は―・せ給へ」↔見やる

み‐おさめ【見収め・見納め】‥ヲサメ

その時がそれを見ることの最後であること。最後に見ること。「この世の―」

みお‐ざらえ【澪浚え】ミヲザラヘ

(→)「かわざらえ」に同じ。

み‐おし【水押・舳】

⇒みよし

み‐おし【御食】‥ヲシ

飲食なさること。また、飲食物の尊敬語。神代紀上「五十狭狭いささの小汀おはまに行到ゆきまして―せむとす」

みお‐じるし【澪標】ミヲ‥

(→)「みおつくし」に同じ。山家集「広瀬川渡りの沖の―」

ミオシン【myosin】

筋肉を構成する主要な蛋白質。棒状の構造で、アクチンとともに、アクトミオシンと呼ばれる構造体を作る。ATP分解酵素の働きがあり、ATPの分解によるエネルギーを用いてアクチンとすべり合うことで、筋原繊維の収縮が起こる(すべり説)。

みお‐すじ【澪筋】ミヲスヂ

みおの道筋。船の通る筋。

みおつくし【澪標】ミヲ‥

①(「水脈みおの串」の意)通行する船に、通りやすい深い水脈を知らせるために立てた杭。歌で多く「身を尽くし」にかけて使われる。みおぎ。みおぐい。みおじるし。万葉集14「遠江とおつおうみ引佐いなさ細江の―吾あれを頼めてあさましものを」

澪標

②源氏物語の巻名。源氏28歳の10月から29歳の冬に至る。

③香の名。香の少し辛く苦いもの。

み‐おとし【見落し】

見落とすこと。また、見落としたもの。

み‐おと・す【見落とす】

〔他五〕

①目を通しながら気づかないで過ごす。看過する。「標識を―・す」

②(「見貶す」とも書く)軽蔑する。見くだす。源氏物語若菜下「かの人の心をさへ―・し給ひつ」

み‐おとり【見劣り】

①予想したよりも劣って見えること。源氏物語帚木「見もてゆくに、―せぬやうはなくなんあるべき」

②比べて見て劣っていること。「―のする作品」

みお‐どり【鳰鳥】ミホ‥

(ミホはニホの転)

⇒におどり。古事記中「―の潜かずき息づき」

み‐おと・る【見劣る】

〔自四〕

①見たら予想よりも劣っていると感ずる。

②一方が他よりも劣って見える。男色大鑑「ねんもない絵などは―・りて」

みお‐の‐せき【美保の関】‥ホ‥

⇒みほのせき

みお‐の‐まつばら【三保の松原】‥ホ‥

⇒みほのまつばら

みお‐びき【水脈引・澪引】ミヲ‥

水先案内をすること。万葉集20「奉る貢みつきの船は堀江より―しつつ」

みお‐び・く【水脈引く・澪引く】ミヲ‥

〔自四〕

水脈に従って舟をすすめる。水先案内をする。万葉集15「潮待ちて―・き行けば」

み‐おぼえ【見覚え】

見た記憶があること。見知っていること。「―のある顔」

み‐おぼ・える【見覚える】

〔他下一〕[文]みおぼ・ゆ(下二)

①前に見て記憶している。見知っている。「顔を―・えている」

②目で見て習得する。

み‐おも【身重】

妊娠していること。みもち。

み‐おも【御母】

母または乳母うばの尊敬語。古事記中「―を取り、大湯坐おおゆえ若湯坐を定めて」

み‐おもい【御思い】‥オモヒ

(悲しみの思いに沈むことから)天子の喪に服すること。諒闇りょうあん。みものおもい。履中紀(図書寮本)「諒闇みおもいより出でまして未だ尊位たかみくらに即つきたまはざる間に」

み‐おや【御祖】

親・先祖の尊敬語。特に母・祖母を指すことが多い。古事記中「其の力士等ちからびとども、其の御子を取りて、即ち其の―を握とりき」

み‐およ・ぶ【見及ぶ】

〔他五〕

見ることができる。目がとどく。源氏物語帚木「人の―・ばぬ蓬莱の山」

み‐おり【三節】‥ヲリ

「三節の酒みき」の略。

⇒みおり‐の‐まつり【三節祭】

⇒みおり‐の‐みき【三節の酒】

みおり‐の‐まつり【三節祭】‥ヲリ‥

(サンセツサイとも)伊勢神宮で行われる6月・12月の月次つきなみ祭および10月の神嘗かんなめ祭。外宮は16日、内宮は17日。三時祭。

⇒み‐おり【三節】

みおり‐の‐みき【三節の酒】‥ヲリ‥

正月の元日・7日・16日の三節会せちえに供した酒。みおり。

⇒み‐おり【三節】

み‐おろ・す【見下ろす】

〔他五〕

①高所から下の方を見る。俯瞰ふかんする。「山頂から―・す」

②見さげる。あなどる。見くだす。

みか【甕】

(ミは接頭語。カはケに同じで、容器の意)大きなかめ。酒を醸かもしたり、水を貯えたりするのに用いた。もたい。祝詞、祈年祭「―の上へ高知り」

み‐か【三日】

①三つの日。3日間。

②月の第3の日。

③「三日の餅もちい」の略。落窪物語1「夜さりは―の夜なれば、いかさまにせん、こよひ餅もちいいかで参るわざもがなと思ふに」

④生児の誕生した日から第3日目。5夜・7夜・9夜とともに、第3夜にも産養うぶやしないが行われる。源氏物語宿木「御産養―は例の、ただ、宮の御わたくしごとにて」

み‐かい【未開】

①花がまだ開かないこと。

②土地がまだ開拓されていないこと。

③文明がまだ開けていないこと。

⇒みかい‐しゃかい【未開社会】

⇒みかい‐ち【未開地】

み‐かい【味解】

よく味わい理解すること。

み‐かいけつ【未解決】

まだ解決がつかないこと。

みかい‐しゃかい【未開社会】‥クワイ

「原始社会」参照。

⇒み‐かい【未開】

みかい‐ち【未開地】

①まだ開墾されていない自然のままの土地。

②新しい文化を取り入れていない土地。

⇒み‐かい【未開】

み‐かいどう【実海棠】‥ダウ

バラ科の落葉低木。高さ5メートルに達する。枝は細長く、葉は楕円形、新葉は綿毛をかぶる。春、淡紅色5弁の平開する美花を開き、カイドウ(ハナカイドウ)のように下垂しない。直径2センチメートル足らずの黄色の果を生じ食用。古くは単にカイドウと称した。ナガサキリンゴ。漢名、海紅・海棠梨。

みかいほう‐ぶらく【未解放部落】‥ハウ‥

(→)部落2に同じ。

み‐かえし【見返し】‥カヘシ

①見返すこと。

②和本の表おもて表紙の裏に貼る布または紙。著者名・書名・発行所名などを表示、また、装飾として絵画などを描く。洋装本では、表・裏の表紙と本文との間に見開き2ページ大の紙をそれぞれ挟み、半分(1ページ分)を表紙の裏に貼りつけ、残り半分は遊び紙とする。→装丁(図)。

③(facing)洋裁で、あきの部分や襟ぐり・袖口などの始末に用いる布。ふつう共布を用いる。

み‐かえ・す【見返す】‥カヘス

〔他五〕

①後ろを振りむいて見る。かえりみる。

②人から見られたのに対し、こちらからも見る。

③いま一度見なおす。くり返して見る。「原稿を―・す」

④あなどられなどした仕返しに、立派になって相手に見せつける。「いつかきっと―・してやる」

み‐かえり【見返り】‥カヘリ

①みかえること。ふりかえること。宇治拾遺物語4「此女、時々は―などすれども」。「―美人」

②相手のしてくれたことにこたえて、何かをすること。担保・保証または代償としてさし出すこと。また、そのもの。

⇒みかえり‐うり【見返り売り】

⇒みかえり‐がい【見返り買い】

⇒みかえり‐しきん【見返り資金】

⇒みかえり‐ばば【見返り婆】

⇒みかえり‐ひん【見返り品】

⇒みかえり‐やなぎ【見返り柳】

み‐がえり【身返り】‥ガヘリ

寝ていて体を向けかえること。ねがえり。

みかえり‐うり【見返り売り】‥カヘリ‥

事情があって保有する株が売れないような場合に、見返りにほかの銘柄の株を信用取引で売っておくこと。

⇒み‐かえり【見返り】

みかえり‐がい【見返り買い】‥カヘリガヒ

空売りをしている場合に、見返りにほかの銘柄の株を買っておくこと。

⇒み‐かえり【見返り】

みかえり‐しきん【見返り資金】‥カヘリ‥

援助国から供与された物資を被援助国政府が国内で売却して得られる売却益。とくにアメリカ合衆国の対日援助物資の売却代金を日本政府が経済復興に使用したものをいう。GHQの指令により1949年度から53年度半ばまで見返資金特別会計が設けられた。

⇒み‐かえり【見返り】

みかえり‐ばば【見返り婆】‥カヘリ‥

12月8日および2月8日の事八日ことようかに家々を訪れて来るという怪異けい。神奈川県川崎市あたりでいう。

⇒み‐かえり【見返り】

みかえり‐ひん【見返り品】‥カヘリ‥

見返りの品物。非公式の担保。特に、日本銀行が手形割引の際に担保としてとる有価証券。

⇒み‐かえり【見返り】

みかえり‐やなぎ【見返り柳】‥カヘリ‥

吉原遊郭の出入口に植えた柳。後朝きぬぎぬの別れに見返るからこの名がある。

⇒み‐かえり【見返り】

ミカエル【Michael】

神の軍隊を率いる大天使。→大天使

み‐かえ・る【見返る】‥カヘル

〔他五〕

①後ろを振りむいて見る。みかえす。源氏物語若菜上「猫のいたくなけば―・り給へるおももち、もてなしなど」

②かえりみる。心にかける。世話をする。

み‐か・える【見変える】‥カヘル

〔他下一〕

①いままでとは違う別の見方をする。また、別のものを見る。西鶴諸国ばなし「耳の長き女と見るものもあり、いや顔の黒き目の一つあるものと、とりどりに姿を―・へぬ」

②他のものに心を移す。特に、他の人に心を移す。浄瑠璃、薩摩歌「命をかけ身を捨てて親に―・へる男なれば」

み‐かき【御垣】

皇居または神社の垣。仁徳紀「―崩やぶるれども造らず」

⇒みかき‐が‐はら【御垣ヶ原】

⇒みかき‐もり【御垣守】

みがき【磨き・研き】

みがくこと。「―をかける」

⇒みがき‐こ【磨き粉】

⇒みがき‐じ【磨き地】

⇒みがき‐ずな【磨き砂】

⇒みがき‐ぼん【磨き盆】

⇒みがき‐まるた【磨き丸太】

⇒みがき‐ようじ【磨き楊枝】

みがき【瑩】

装束の綾地に糊をしみこませて張らせ、火熨斗ひのしをかけ、または貝でこすって光沢を出したもの。平安時代に流行、鎌倉時代以降は板引いたびきに代わった。

みがき‐あ・げる【磨き上げる】

〔他下一〕[文]みがきあ・ぐ(下二)

①みがいて仕上げる。完全にみがく。

②洗練されたものにする。「技術を―・げる」

みかき‐が‐はら【御垣ヶ原】

古代の吉野離宮、また京都の皇居や貴人の庭。詞花和歌集春「みよし野の―は霞こめたり」

⇒み‐かき【御垣】

みがき‐こ【磨き粉】

①物をみがくのに用いる粉。磨き砂。

②歯磨き粉。

⇒みがき【磨き・研き】

みがき‐じ【磨き地】‥ヂ

刀身の鎬地しのぎじのこと。

⇒みがき【磨き・研き】

みがき‐ずな【磨き砂】

①金属製の器物を磨くのに用いる、粘り気のない白土。

②歯磨き粉。傾城禁短気「鉄漿はがし、―にて歯を白くなし」

⇒みがき【磨き・研き】

みがき‐た・てる【磨き立てる】

〔他下一〕[文]みがきた・つ(下二)

①十分にみがく。「―・てた床柱」

②美々しく装う。美しく造り上げる。「娘を―・てる」

みがき‐にしん【身欠き鰊】

頭と尾とを取り去り二つに裂いて乾したニシン。みやき。

みがき‐ぼん【磨き盆】

7月7日あるいは13日をいう。この日、仏具や食器を洗う。お磨き。膳洗い。

⇒みがき【磨き・研き】

みがき‐まるた【磨き丸太】

杉の皮をはいで背割せわりをし、砂をつけて水磨きをして仕上げた丸太。床柱などに用いる。

⇒みがき【磨き・研き】

みかき‐もり【御垣守】

皇居の諸門を警固する人。衛士えじ。古今和歌集雑体「御垣より外重とのえ守もる身の―」

⇒み‐かき【御垣】

みがき‐ようじ【磨き楊枝】‥ヤウ‥

歯をみがくのに用いる楊枝。

⇒みがき【磨き・研き】

み‐かぎり【見限り】

みかぎること。見捨てること。みきり。

み‐かぎ・る【見限る】

〔他五〕

見込みがないと考えてあきらめる。見切りをつける。平治物語「是程に―・られ奉りては、さきだち申すにしかじ」。「医者に―・られる」

み‐かく【味覚】

味覚器官に化学物質が刺激となって生じる感覚。塩・酸・甘・苦の4種の基礎感覚(これらを味質という)に分けられ、これらが混合・融合して種々の味や旨みが感じられる。近年、グルタミン酸ナトリウムを原因物質とする旨みが認められ、第5の味覚とされる。舌の味蕾みらいが主な味覚の受容器で、顔面神経と舌咽神経を介して中枢に伝えられる。味感。哲学字彙「Taste 風味、雅趣、味覚」。「秋の―」

⇒みかく‐が【味覚芽】

⇒みかく‐き【味覚器】

み‐がく【未学】

学問を修めていないこと。日葡辞書「ミガクナヒト」

みが・く【磨く・研く】

〔他五〕

①こすって、きれいにする、また光沢を出す。枕草子97「刺櫛すりて―・くほどに、ものにつきさへて折りたる心地」。「靴を―・く」「肌を―・く」

②美しく作り飾る。装飾する。栄華物語花山「堀河殿をいみじう造り―・き給ひて、内裏のやうに造りなして」

③金箔・銀箔などをかぶせる。平家物語5「上は瑠璃の瓦をもつてふき、下は金銀にて―・けり」

④いっそう輝かしくする。ますます映えさせる。光彩を添える。源氏物語若菜上「対の上の御もてなしに―・かれて、人の思へるさまなどもかたほにはあらぬなりけり」。太平記5「月に―・ける玉津島、光も今はさらでだに」

⑤上達させようとつとめる。錬磨する。浄瑠璃、聖徳太子絵伝記「彼は太子方に無二の忠臣、弓馬の道を―・く者」。「腕を―・く」

みかく‐が【味覚芽】

(→)味蕾みらいに同じ。

⇒み‐かく【味覚】

みかく‐き【味覚器】

味覚を感じとる器官。化学受容器の一つ。脊椎動物では味蕾みらいとして口腔内にあり、昆虫では口腔のほか、前肢・触角などにも分布する。味覚器官。味官。味受容器。

⇒み‐かく【味覚】

み‐かくし【見隠し】

①家の窓などの前の辺をおおって内部を見えないようにしたもの。目隠し。

②葬式または仮葬。亡者の額につける三角の紙冠しかんをいう地方もある。影隠し。

⇒みかくし‐べい【見隠し塀】

みかくし‐べい【見隠し塀】

外から内が見えないように設けた塀。風が通じるようにすかしを設ける。目隠し塀。

⇒み‐かくし【見隠し】

み‐かく・す【見隠す】

〔他四〕

見て見ぬふりをする。知っていながら知らぬふりをする。源氏物語松風「文はひろごりながらあれど、女君見給はぬやうなるを、せめて―・し給ふ御目まじりこそわづらはしけれとて」

みかくにん‐ひこうぶったい【未確認飛行物体】‥カウ‥

(unidentified flying object)その存在や実体がまだ確かめられていない飛行物。UFOユーフォー。

み‐かぐら【御神楽】

宮中で行う神楽。↔里神楽。→神楽1

み‐がく・る【水隠る】

〔自下二〕

水中に隠れる。水中にあって見えない。水籠みごもる。古今和歌集恋「河の瀬になびく玉藻の―・れて人に知られぬ恋もするかな」

み‐がく・る【見隠る】

〔自下二〕

見えがくれになる。見えたり隠れたりする。古今著聞集12「―・れ―・れ行くに」

み‐がく・る【身隠る】

〔自下二〕

身体が物陰に隠れる。源氏物語順集「人にかくれむ身の―・れて」

み‐がくれ【水隠れ】

水中に入って見えないようになること。宴曲集3「寄るべ定めぬ水の上の泡と消えなでや浮き沈み―にいきづきあまり」

み‐がくれ【見隠れ】

見えたり隠れたりすること。見え隠れ。日葡辞書「ミガクレ。即ち、ミエツカクレツ」

み‐かけ【見掛け】

外から見ただけの様子。外見。うわべ。昨日は今日の物語「―にちがうたる御のぞみぢや」。「人は―によらぬもの」

⇒みかけ‐だおし【見掛け倒し】

み‐かげ【水陰】

(→)「みずかげ」に同じ。万葉集12「山川の―に生ふる山草やますげの」

み‐かげ【御影】

①神霊。みたま。敏達紀(前田本)「天地の諸の神及び天皇の霊みかげ」

②亡き人の姿または絵や肖像などの尊敬語。みえい。

みかげ【御影】

神戸市東灘区の一部。灘酒の産地。また、六甲山麓の川の扇状地付近は御影石の産地。

⇒みかげ‐いし【御影石】

み‐かげ【御蔭】

①太陽を避けて、かげとなる所。殿舎。万葉集1「高知るや天の―、天知るや日の―の」

②頭に挿す鬘かずらの尊敬語。

③恩恵の尊敬語。おかげ。

⇒みかげ‐まつり【御蔭祭】

みかげ‐いし【御影石】

①花崗岩石材の総称。神戸市御影付近(六甲山麓)が産地として有名であったのでいう。→本御影ほんみかげ。

②1に似た石の俗称。斑糲はんれい岩・閃緑せんりょく岩・閃長岩など等粒状の構造を示す深成岩。

⇒みかげ【御影】

みかけ‐だおし【見掛け倒し】‥ダフシ

外見は立派だが、実質は劣っていること。

⇒み‐かけ【見掛け】

みかげ‐まつり【御蔭祭】

京都の下鴨神社で、葵祭あおいまつりの前3日、すなわち4月の中の午の日の昼(今は5月12日)に行われる祭。神職・氏子などが神輿みこしに供奉して京都市左京区高野の摂社御蔭神社に参向し、神体を迎えて本社に還る。

⇒み‐かげ【御蔭】

み‐か・ける【見掛ける】

〔他下一〕[文]みか・く(下二)

①目にかける。目をとめて見る。みとめる。宇治拾遺物語15「つゆ目も―・くる人もなきに、仁王経他念なく読み奉る」

②偶然見る。たまたま目に入る。「街で彼を―・けた」

み‐かさ【三笠】

①香銘。伽羅きゃらの一種。

②三笠山の略。

⇒みかさ‐づけ【三笠付】

みかさ【三笠】

北海道中央部の市。もとは炭鉱都市として発展、現在は各種産業が工業団地に集まる。人造の桂沢湖がある。人口1万2千。

みかさ【三笠】

日露戦争における連合艦隊の旗艦。1902年(明治35)イギリスで完成した戦艦。常備排水量1万5140英トン、速力18ノット。30センチメートル砲4門などを備える。26年から横須賀白浜海岸に固定保存。

み‐かさ【水嵩】

水の嵩。水量。みずかさ。

みかさ‐づけ【三笠付】

冠付かむりづけの一つ。宝永(1704〜1711)頃から行われた。宗匠が冠の5文字を三つ出して、それに各7文字・5文字を付けさせ高点を争ったもの。後には冠付の題一つに21句ずつ書きつけて示し、その中から各人の好きな3句を選んで出させ、宗匠が自らの選句と一致した句の多い者を勝ちとした。

⇒み‐かさ【三笠】

みかさ‐の‐みや【三笠宮】

皇族の一家。1935年、大正天皇の第4皇子崇仁たかひと親王(澄宮すみのみや)(1915〜)が創始。

みかさ‐やま【三笠山】

①㋐奈良市の東部、高円たかまど山と若草山との間にある山。春日神社の東に接してその神域をなす。山容は衣笠きぬがさ形。阿倍仲麻呂の歌に名高い。春日山の一部をなす。標高283メートル。御笠山。御蓋山おんがいさん。(歌枕)

㋑茨城県鹿嶋市鹿島神宮の周囲にある山。

②(天皇の御蓋みかさとして近侍する意にかけて)近衛の大・中・少将の異称。歌に用いる。みかさのやま。

③(皮の膨らみが三笠山のなだらかな稜線に似るところからの名)挽茶を入れた餡をカステラの皮で包んだ菓子。

みか・し【厳し】

〔形ク〕

しおからい。塩分が多い。新撰字鏡4「醎、美加支阿地波比、又加良之」

みか‐しお【みか潮】‥シホ

(一説に、「みか」は「み(御)いか(厳)」の意。また、三日潮で、陰暦の月の1日と15日の大潮から3日目の潮とする)流れの速い潮。また、「播磨はりま」(一説、「速待はやまち」)にかかる枕詞とも。仁徳紀「―播磨速待岩壊くだす畏くとも吾あれ養はむ」

み‐かしぎどの【御炊殿】

神に供える饌米せんまいを炊かしぐ所。

みかじめ‐りょう【見かじめ料】‥レウ

(「見ケ〆料」とも書く)暴力団が、飲食店などから監督・保護の対価という名目で取る金銭。

みかずき【箕被】‥カヅキ

狂言。連歌好きの男が、離婚のしるしに妻に箕を与えると、妻も連歌を詠む。その風流心に感心して再び契りを結ぶ。

み‐かた【見方】

①見る方法。見よう。

②見て考える方法。考え方。見解。「物の―」

み‐かた【御形・御像】

神体や仏像。おんかたち。おんすがた。推古紀「丈六じょうろくの仏像ほとけのみかた」

み‐かた【味方・御方・身方】

(ミは接頭語)

①(賊軍に対して)官軍。古事記中「太子ひつぎのみこの―は丸邇わにの臣の祖」

②(敵方・相手方に対して)自分の属する方。自分の方の仲間。方人かたうど。平治物語「さしもの兵つわものを敵に首とらすなと承る間、―へとる也」。「敵か―か」

③仲間として力をかすこと。助勢。「―する」

⇒みかた‐うち【味方討】

みかた‐うち【味方討】

自分の方の仲間をうつこと。同士討ち。

⇒み‐かた【味方・御方・身方】

みかた‐が‐はら【三方ヶ原】

静岡県浜松市北西部にある洪積台地。天竜川と浜名湖との中間に位置し、1572年(元亀3)武田信玄が徳川家康・織田信長の連合軍を破った所。士族授産で茶園が開かれる。

みかた‐ごこ【三方五湖】

福井県南西部、三方上中郡若狭町と三方郡美浜町にまたがる湖。三方湖・水月湖・菅湖・日向ひるが湖・久々子くぐし湖の五つの湖から成り、眺望に優れる。漁業が盛ん。国定公園に指定。ラムサール条約湿地。

三方五湖

撮影:新海良夫

②源氏物語の巻名。源氏28歳の10月から29歳の冬に至る。

③香の名。香の少し辛く苦いもの。

み‐おとし【見落し】

見落とすこと。また、見落としたもの。

み‐おと・す【見落とす】

〔他五〕

①目を通しながら気づかないで過ごす。看過する。「標識を―・す」

②(「見貶す」とも書く)軽蔑する。見くだす。源氏物語若菜下「かの人の心をさへ―・し給ひつ」

み‐おとり【見劣り】

①予想したよりも劣って見えること。源氏物語帚木「見もてゆくに、―せぬやうはなくなんあるべき」

②比べて見て劣っていること。「―のする作品」

みお‐どり【鳰鳥】ミホ‥

(ミホはニホの転)

⇒におどり。古事記中「―の潜かずき息づき」

み‐おと・る【見劣る】

〔自四〕

①見たら予想よりも劣っていると感ずる。

②一方が他よりも劣って見える。男色大鑑「ねんもない絵などは―・りて」

みお‐の‐せき【美保の関】‥ホ‥

⇒みほのせき

みお‐の‐まつばら【三保の松原】‥ホ‥

⇒みほのまつばら

みお‐びき【水脈引・澪引】ミヲ‥

水先案内をすること。万葉集20「奉る貢みつきの船は堀江より―しつつ」

みお‐び・く【水脈引く・澪引く】ミヲ‥

〔自四〕

水脈に従って舟をすすめる。水先案内をする。万葉集15「潮待ちて―・き行けば」

み‐おぼえ【見覚え】

見た記憶があること。見知っていること。「―のある顔」

み‐おぼ・える【見覚える】

〔他下一〕[文]みおぼ・ゆ(下二)

①前に見て記憶している。見知っている。「顔を―・えている」

②目で見て習得する。

み‐おも【身重】

妊娠していること。みもち。

み‐おも【御母】

母または乳母うばの尊敬語。古事記中「―を取り、大湯坐おおゆえ若湯坐を定めて」

み‐おもい【御思い】‥オモヒ

(悲しみの思いに沈むことから)天子の喪に服すること。諒闇りょうあん。みものおもい。履中紀(図書寮本)「諒闇みおもいより出でまして未だ尊位たかみくらに即つきたまはざる間に」

み‐おや【御祖】

親・先祖の尊敬語。特に母・祖母を指すことが多い。古事記中「其の力士等ちからびとども、其の御子を取りて、即ち其の―を握とりき」

み‐およ・ぶ【見及ぶ】

〔他五〕

見ることができる。目がとどく。源氏物語帚木「人の―・ばぬ蓬莱の山」

み‐おり【三節】‥ヲリ

「三節の酒みき」の略。

⇒みおり‐の‐まつり【三節祭】

⇒みおり‐の‐みき【三節の酒】

みおり‐の‐まつり【三節祭】‥ヲリ‥

(サンセツサイとも)伊勢神宮で行われる6月・12月の月次つきなみ祭および10月の神嘗かんなめ祭。外宮は16日、内宮は17日。三時祭。

⇒み‐おり【三節】

みおり‐の‐みき【三節の酒】‥ヲリ‥

正月の元日・7日・16日の三節会せちえに供した酒。みおり。

⇒み‐おり【三節】

み‐おろ・す【見下ろす】

〔他五〕

①高所から下の方を見る。俯瞰ふかんする。「山頂から―・す」

②見さげる。あなどる。見くだす。

みか【甕】

(ミは接頭語。カはケに同じで、容器の意)大きなかめ。酒を醸かもしたり、水を貯えたりするのに用いた。もたい。祝詞、祈年祭「―の上へ高知り」

み‐か【三日】

①三つの日。3日間。

②月の第3の日。

③「三日の餅もちい」の略。落窪物語1「夜さりは―の夜なれば、いかさまにせん、こよひ餅もちいいかで参るわざもがなと思ふに」

④生児の誕生した日から第3日目。5夜・7夜・9夜とともに、第3夜にも産養うぶやしないが行われる。源氏物語宿木「御産養―は例の、ただ、宮の御わたくしごとにて」

み‐かい【未開】

①花がまだ開かないこと。

②土地がまだ開拓されていないこと。

③文明がまだ開けていないこと。

⇒みかい‐しゃかい【未開社会】

⇒みかい‐ち【未開地】

み‐かい【味解】

よく味わい理解すること。

み‐かいけつ【未解決】

まだ解決がつかないこと。

みかい‐しゃかい【未開社会】‥クワイ

「原始社会」参照。

⇒み‐かい【未開】

みかい‐ち【未開地】

①まだ開墾されていない自然のままの土地。

②新しい文化を取り入れていない土地。

⇒み‐かい【未開】

み‐かいどう【実海棠】‥ダウ

バラ科の落葉低木。高さ5メートルに達する。枝は細長く、葉は楕円形、新葉は綿毛をかぶる。春、淡紅色5弁の平開する美花を開き、カイドウ(ハナカイドウ)のように下垂しない。直径2センチメートル足らずの黄色の果を生じ食用。古くは単にカイドウと称した。ナガサキリンゴ。漢名、海紅・海棠梨。

みかいほう‐ぶらく【未解放部落】‥ハウ‥

(→)部落2に同じ。

み‐かえし【見返し】‥カヘシ

①見返すこと。

②和本の表おもて表紙の裏に貼る布または紙。著者名・書名・発行所名などを表示、また、装飾として絵画などを描く。洋装本では、表・裏の表紙と本文との間に見開き2ページ大の紙をそれぞれ挟み、半分(1ページ分)を表紙の裏に貼りつけ、残り半分は遊び紙とする。→装丁(図)。

③(facing)洋裁で、あきの部分や襟ぐり・袖口などの始末に用いる布。ふつう共布を用いる。

み‐かえ・す【見返す】‥カヘス

〔他五〕

①後ろを振りむいて見る。かえりみる。

②人から見られたのに対し、こちらからも見る。

③いま一度見なおす。くり返して見る。「原稿を―・す」

④あなどられなどした仕返しに、立派になって相手に見せつける。「いつかきっと―・してやる」

み‐かえり【見返り】‥カヘリ

①みかえること。ふりかえること。宇治拾遺物語4「此女、時々は―などすれども」。「―美人」

②相手のしてくれたことにこたえて、何かをすること。担保・保証または代償としてさし出すこと。また、そのもの。

⇒みかえり‐うり【見返り売り】

⇒みかえり‐がい【見返り買い】

⇒みかえり‐しきん【見返り資金】

⇒みかえり‐ばば【見返り婆】

⇒みかえり‐ひん【見返り品】

⇒みかえり‐やなぎ【見返り柳】

み‐がえり【身返り】‥ガヘリ

寝ていて体を向けかえること。ねがえり。

みかえり‐うり【見返り売り】‥カヘリ‥

事情があって保有する株が売れないような場合に、見返りにほかの銘柄の株を信用取引で売っておくこと。

⇒み‐かえり【見返り】

みかえり‐がい【見返り買い】‥カヘリガヒ

空売りをしている場合に、見返りにほかの銘柄の株を買っておくこと。

⇒み‐かえり【見返り】

みかえり‐しきん【見返り資金】‥カヘリ‥

援助国から供与された物資を被援助国政府が国内で売却して得られる売却益。とくにアメリカ合衆国の対日援助物資の売却代金を日本政府が経済復興に使用したものをいう。GHQの指令により1949年度から53年度半ばまで見返資金特別会計が設けられた。

⇒み‐かえり【見返り】

みかえり‐ばば【見返り婆】‥カヘリ‥

12月8日および2月8日の事八日ことようかに家々を訪れて来るという怪異けい。神奈川県川崎市あたりでいう。

⇒み‐かえり【見返り】

みかえり‐ひん【見返り品】‥カヘリ‥

見返りの品物。非公式の担保。特に、日本銀行が手形割引の際に担保としてとる有価証券。

⇒み‐かえり【見返り】

みかえり‐やなぎ【見返り柳】‥カヘリ‥

吉原遊郭の出入口に植えた柳。後朝きぬぎぬの別れに見返るからこの名がある。

⇒み‐かえり【見返り】

ミカエル【Michael】

神の軍隊を率いる大天使。→大天使

み‐かえ・る【見返る】‥カヘル

〔他五〕

①後ろを振りむいて見る。みかえす。源氏物語若菜上「猫のいたくなけば―・り給へるおももち、もてなしなど」

②かえりみる。心にかける。世話をする。

み‐か・える【見変える】‥カヘル

〔他下一〕

①いままでとは違う別の見方をする。また、別のものを見る。西鶴諸国ばなし「耳の長き女と見るものもあり、いや顔の黒き目の一つあるものと、とりどりに姿を―・へぬ」

②他のものに心を移す。特に、他の人に心を移す。浄瑠璃、薩摩歌「命をかけ身を捨てて親に―・へる男なれば」

み‐かき【御垣】

皇居または神社の垣。仁徳紀「―崩やぶるれども造らず」

⇒みかき‐が‐はら【御垣ヶ原】

⇒みかき‐もり【御垣守】

みがき【磨き・研き】

みがくこと。「―をかける」

⇒みがき‐こ【磨き粉】

⇒みがき‐じ【磨き地】

⇒みがき‐ずな【磨き砂】

⇒みがき‐ぼん【磨き盆】

⇒みがき‐まるた【磨き丸太】

⇒みがき‐ようじ【磨き楊枝】

みがき【瑩】

装束の綾地に糊をしみこませて張らせ、火熨斗ひのしをかけ、または貝でこすって光沢を出したもの。平安時代に流行、鎌倉時代以降は板引いたびきに代わった。

みがき‐あ・げる【磨き上げる】

〔他下一〕[文]みがきあ・ぐ(下二)

①みがいて仕上げる。完全にみがく。

②洗練されたものにする。「技術を―・げる」

みかき‐が‐はら【御垣ヶ原】

古代の吉野離宮、また京都の皇居や貴人の庭。詞花和歌集春「みよし野の―は霞こめたり」

⇒み‐かき【御垣】

みがき‐こ【磨き粉】

①物をみがくのに用いる粉。磨き砂。

②歯磨き粉。

⇒みがき【磨き・研き】

みがき‐じ【磨き地】‥ヂ

刀身の鎬地しのぎじのこと。

⇒みがき【磨き・研き】

みがき‐ずな【磨き砂】

①金属製の器物を磨くのに用いる、粘り気のない白土。

②歯磨き粉。傾城禁短気「鉄漿はがし、―にて歯を白くなし」

⇒みがき【磨き・研き】

みがき‐た・てる【磨き立てる】

〔他下一〕[文]みがきた・つ(下二)

①十分にみがく。「―・てた床柱」

②美々しく装う。美しく造り上げる。「娘を―・てる」

みがき‐にしん【身欠き鰊】

頭と尾とを取り去り二つに裂いて乾したニシン。みやき。

みがき‐ぼん【磨き盆】

7月7日あるいは13日をいう。この日、仏具や食器を洗う。お磨き。膳洗い。

⇒みがき【磨き・研き】

みがき‐まるた【磨き丸太】

杉の皮をはいで背割せわりをし、砂をつけて水磨きをして仕上げた丸太。床柱などに用いる。

⇒みがき【磨き・研き】

みかき‐もり【御垣守】

皇居の諸門を警固する人。衛士えじ。古今和歌集雑体「御垣より外重とのえ守もる身の―」

⇒み‐かき【御垣】

みがき‐ようじ【磨き楊枝】‥ヤウ‥

歯をみがくのに用いる楊枝。

⇒みがき【磨き・研き】

み‐かぎり【見限り】

みかぎること。見捨てること。みきり。

み‐かぎ・る【見限る】

〔他五〕

見込みがないと考えてあきらめる。見切りをつける。平治物語「是程に―・られ奉りては、さきだち申すにしかじ」。「医者に―・られる」

み‐かく【味覚】

味覚器官に化学物質が刺激となって生じる感覚。塩・酸・甘・苦の4種の基礎感覚(これらを味質という)に分けられ、これらが混合・融合して種々の味や旨みが感じられる。近年、グルタミン酸ナトリウムを原因物質とする旨みが認められ、第5の味覚とされる。舌の味蕾みらいが主な味覚の受容器で、顔面神経と舌咽神経を介して中枢に伝えられる。味感。哲学字彙「Taste 風味、雅趣、味覚」。「秋の―」

⇒みかく‐が【味覚芽】

⇒みかく‐き【味覚器】

み‐がく【未学】

学問を修めていないこと。日葡辞書「ミガクナヒト」

みが・く【磨く・研く】

〔他五〕

①こすって、きれいにする、また光沢を出す。枕草子97「刺櫛すりて―・くほどに、ものにつきさへて折りたる心地」。「靴を―・く」「肌を―・く」

②美しく作り飾る。装飾する。栄華物語花山「堀河殿をいみじう造り―・き給ひて、内裏のやうに造りなして」

③金箔・銀箔などをかぶせる。平家物語5「上は瑠璃の瓦をもつてふき、下は金銀にて―・けり」

④いっそう輝かしくする。ますます映えさせる。光彩を添える。源氏物語若菜上「対の上の御もてなしに―・かれて、人の思へるさまなどもかたほにはあらぬなりけり」。太平記5「月に―・ける玉津島、光も今はさらでだに」

⑤上達させようとつとめる。錬磨する。浄瑠璃、聖徳太子絵伝記「彼は太子方に無二の忠臣、弓馬の道を―・く者」。「腕を―・く」

みかく‐が【味覚芽】

(→)味蕾みらいに同じ。

⇒み‐かく【味覚】

みかく‐き【味覚器】

味覚を感じとる器官。化学受容器の一つ。脊椎動物では味蕾みらいとして口腔内にあり、昆虫では口腔のほか、前肢・触角などにも分布する。味覚器官。味官。味受容器。

⇒み‐かく【味覚】

み‐かくし【見隠し】

①家の窓などの前の辺をおおって内部を見えないようにしたもの。目隠し。

②葬式または仮葬。亡者の額につける三角の紙冠しかんをいう地方もある。影隠し。

⇒みかくし‐べい【見隠し塀】

みかくし‐べい【見隠し塀】

外から内が見えないように設けた塀。風が通じるようにすかしを設ける。目隠し塀。

⇒み‐かくし【見隠し】

み‐かく・す【見隠す】

〔他四〕

見て見ぬふりをする。知っていながら知らぬふりをする。源氏物語松風「文はひろごりながらあれど、女君見給はぬやうなるを、せめて―・し給ふ御目まじりこそわづらはしけれとて」

みかくにん‐ひこうぶったい【未確認飛行物体】‥カウ‥

(unidentified flying object)その存在や実体がまだ確かめられていない飛行物。UFOユーフォー。

み‐かぐら【御神楽】

宮中で行う神楽。↔里神楽。→神楽1

み‐がく・る【水隠る】

〔自下二〕

水中に隠れる。水中にあって見えない。水籠みごもる。古今和歌集恋「河の瀬になびく玉藻の―・れて人に知られぬ恋もするかな」

み‐がく・る【見隠る】

〔自下二〕

見えがくれになる。見えたり隠れたりする。古今著聞集12「―・れ―・れ行くに」

み‐がく・る【身隠る】

〔自下二〕

身体が物陰に隠れる。源氏物語順集「人にかくれむ身の―・れて」

み‐がくれ【水隠れ】

水中に入って見えないようになること。宴曲集3「寄るべ定めぬ水の上の泡と消えなでや浮き沈み―にいきづきあまり」

み‐がくれ【見隠れ】

見えたり隠れたりすること。見え隠れ。日葡辞書「ミガクレ。即ち、ミエツカクレツ」

み‐かけ【見掛け】

外から見ただけの様子。外見。うわべ。昨日は今日の物語「―にちがうたる御のぞみぢや」。「人は―によらぬもの」

⇒みかけ‐だおし【見掛け倒し】

み‐かげ【水陰】

(→)「みずかげ」に同じ。万葉集12「山川の―に生ふる山草やますげの」

み‐かげ【御影】

①神霊。みたま。敏達紀(前田本)「天地の諸の神及び天皇の霊みかげ」

②亡き人の姿または絵や肖像などの尊敬語。みえい。

みかげ【御影】

神戸市東灘区の一部。灘酒の産地。また、六甲山麓の川の扇状地付近は御影石の産地。

⇒みかげ‐いし【御影石】

み‐かげ【御蔭】

①太陽を避けて、かげとなる所。殿舎。万葉集1「高知るや天の―、天知るや日の―の」

②頭に挿す鬘かずらの尊敬語。

③恩恵の尊敬語。おかげ。

⇒みかげ‐まつり【御蔭祭】

みかげ‐いし【御影石】

①花崗岩石材の総称。神戸市御影付近(六甲山麓)が産地として有名であったのでいう。→本御影ほんみかげ。

②1に似た石の俗称。斑糲はんれい岩・閃緑せんりょく岩・閃長岩など等粒状の構造を示す深成岩。

⇒みかげ【御影】

みかけ‐だおし【見掛け倒し】‥ダフシ

外見は立派だが、実質は劣っていること。

⇒み‐かけ【見掛け】

みかげ‐まつり【御蔭祭】

京都の下鴨神社で、葵祭あおいまつりの前3日、すなわち4月の中の午の日の昼(今は5月12日)に行われる祭。神職・氏子などが神輿みこしに供奉して京都市左京区高野の摂社御蔭神社に参向し、神体を迎えて本社に還る。

⇒み‐かげ【御蔭】

み‐か・ける【見掛ける】

〔他下一〕[文]みか・く(下二)

①目にかける。目をとめて見る。みとめる。宇治拾遺物語15「つゆ目も―・くる人もなきに、仁王経他念なく読み奉る」

②偶然見る。たまたま目に入る。「街で彼を―・けた」

み‐かさ【三笠】

①香銘。伽羅きゃらの一種。

②三笠山の略。

⇒みかさ‐づけ【三笠付】

みかさ【三笠】

北海道中央部の市。もとは炭鉱都市として発展、現在は各種産業が工業団地に集まる。人造の桂沢湖がある。人口1万2千。

みかさ【三笠】

日露戦争における連合艦隊の旗艦。1902年(明治35)イギリスで完成した戦艦。常備排水量1万5140英トン、速力18ノット。30センチメートル砲4門などを備える。26年から横須賀白浜海岸に固定保存。

み‐かさ【水嵩】

水の嵩。水量。みずかさ。

みかさ‐づけ【三笠付】

冠付かむりづけの一つ。宝永(1704〜1711)頃から行われた。宗匠が冠の5文字を三つ出して、それに各7文字・5文字を付けさせ高点を争ったもの。後には冠付の題一つに21句ずつ書きつけて示し、その中から各人の好きな3句を選んで出させ、宗匠が自らの選句と一致した句の多い者を勝ちとした。

⇒み‐かさ【三笠】

みかさ‐の‐みや【三笠宮】

皇族の一家。1935年、大正天皇の第4皇子崇仁たかひと親王(澄宮すみのみや)(1915〜)が創始。

みかさ‐やま【三笠山】

①㋐奈良市の東部、高円たかまど山と若草山との間にある山。春日神社の東に接してその神域をなす。山容は衣笠きぬがさ形。阿倍仲麻呂の歌に名高い。春日山の一部をなす。標高283メートル。御笠山。御蓋山おんがいさん。(歌枕)

㋑茨城県鹿嶋市鹿島神宮の周囲にある山。

②(天皇の御蓋みかさとして近侍する意にかけて)近衛の大・中・少将の異称。歌に用いる。みかさのやま。

③(皮の膨らみが三笠山のなだらかな稜線に似るところからの名)挽茶を入れた餡をカステラの皮で包んだ菓子。

みか・し【厳し】

〔形ク〕

しおからい。塩分が多い。新撰字鏡4「醎、美加支阿地波比、又加良之」

みか‐しお【みか潮】‥シホ

(一説に、「みか」は「み(御)いか(厳)」の意。また、三日潮で、陰暦の月の1日と15日の大潮から3日目の潮とする)流れの速い潮。また、「播磨はりま」(一説、「速待はやまち」)にかかる枕詞とも。仁徳紀「―播磨速待岩壊くだす畏くとも吾あれ養はむ」

み‐かしぎどの【御炊殿】

神に供える饌米せんまいを炊かしぐ所。

みかじめ‐りょう【見かじめ料】‥レウ

(「見ケ〆料」とも書く)暴力団が、飲食店などから監督・保護の対価という名目で取る金銭。

みかずき【箕被】‥カヅキ

狂言。連歌好きの男が、離婚のしるしに妻に箕を与えると、妻も連歌を詠む。その風流心に感心して再び契りを結ぶ。

み‐かた【見方】

①見る方法。見よう。

②見て考える方法。考え方。見解。「物の―」

み‐かた【御形・御像】

神体や仏像。おんかたち。おんすがた。推古紀「丈六じょうろくの仏像ほとけのみかた」

み‐かた【味方・御方・身方】

(ミは接頭語)

①(賊軍に対して)官軍。古事記中「太子ひつぎのみこの―は丸邇わにの臣の祖」

②(敵方・相手方に対して)自分の属する方。自分の方の仲間。方人かたうど。平治物語「さしもの兵つわものを敵に首とらすなと承る間、―へとる也」。「敵か―か」

③仲間として力をかすこと。助勢。「―する」

⇒みかた‐うち【味方討】

みかた‐うち【味方討】

自分の方の仲間をうつこと。同士討ち。

⇒み‐かた【味方・御方・身方】

みかた‐が‐はら【三方ヶ原】

静岡県浜松市北西部にある洪積台地。天竜川と浜名湖との中間に位置し、1572年(元亀3)武田信玄が徳川家康・織田信長の連合軍を破った所。士族授産で茶園が開かれる。

みかた‐ごこ【三方五湖】

福井県南西部、三方上中郡若狭町と三方郡美浜町にまたがる湖。三方湖・水月湖・菅湖・日向ひるが湖・久々子くぐし湖の五つの湖から成り、眺望に優れる。漁業が盛ん。国定公園に指定。ラムサール条約湿地。

三方五湖

撮影:新海良夫

み‐がため【身固め】

①身支度をすること。

②身体が強くなるように加持かじをすること。宇治拾遺物語2「晴明、少将をつといだきて―をし」

み‐がたり【身語り】

身の上の物語。身の上話。

み‐がち【身勝ち】

自分にばかり都合のよいようにすること。身がって。狂言、水掛聟「そなたが―な、そちへばかり水をとるものか」

みか‐づき【三日月】

①陰暦で月の第3夜過ぎ頃に出る月。細く、眉の形をしている。〈[季]秋〉。万葉集6「振りさけて―見れば」

②三日月形の略。

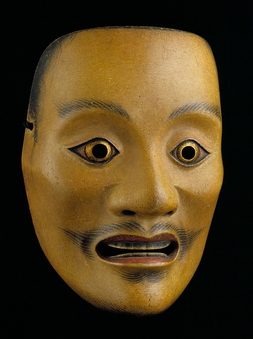

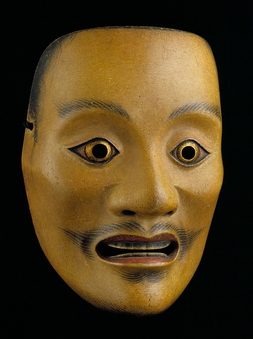

③能面。怪士あやかしの一種で妖気のある男面。裏に三日月形の痕のある面から出た名。

三日月

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

み‐がため【身固め】

①身支度をすること。

②身体が強くなるように加持かじをすること。宇治拾遺物語2「晴明、少将をつといだきて―をし」

み‐がたり【身語り】

身の上の物語。身の上話。

み‐がち【身勝ち】

自分にばかり都合のよいようにすること。身がって。狂言、水掛聟「そなたが―な、そちへばかり水をとるものか」

みか‐づき【三日月】

①陰暦で月の第3夜過ぎ頃に出る月。細く、眉の形をしている。〈[季]秋〉。万葉集6「振りさけて―見れば」

②三日月形の略。

③能面。怪士あやかしの一種で妖気のある男面。裏に三日月形の痕のある面から出た名。

三日月

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

⇒みかづき‐がた【三日月形】

⇒みかづき‐こ【三日月湖】

⇒みかづき‐じょろう【三日月女郎】

⇒みかづき‐なり【三日月形】

⇒みかづき‐まゆ【三日月眉】

⇒みかづき‐も【三日月藻】

みかづき‐がた【三日月形】

三日月の形。みかづきなり。

⇒みか‐づき【三日月】

みかづき‐こ【三日月湖】

(→)河跡湖かせきこの俗称。

⇒みか‐づき【三日月】

みかづき‐じょろう【三日月女郎】‥ヂヨラウ

遊郭に登楼して招いた遊女が、初めにちょっと顔を見せただけで出て来ないこと。また、その女郎。

⇒みか‐づき【三日月】

みかづき‐なり【三日月形】

(→)「みかづきがた」に同じ。

⇒みか‐づき【三日月】

みかづき‐まゆ【三日月眉】

三日月形の眉。また、黛まゆずみで三日月形に描いた眉。糸眉。

⇒みか‐づき【三日月】

みかづき‐も【三日月藻】

緑藻チリモの一属。単細胞で美しい三日月形。接合により繁殖。池・湖など比較的きれいな淡水に生ずる。

みかづきも

⇒みかづき‐がた【三日月形】

⇒みかづき‐こ【三日月湖】

⇒みかづき‐じょろう【三日月女郎】

⇒みかづき‐なり【三日月形】

⇒みかづき‐まゆ【三日月眉】

⇒みかづき‐も【三日月藻】

みかづき‐がた【三日月形】

三日月の形。みかづきなり。

⇒みか‐づき【三日月】

みかづき‐こ【三日月湖】

(→)河跡湖かせきこの俗称。

⇒みか‐づき【三日月】

みかづき‐じょろう【三日月女郎】‥ヂヨラウ

遊郭に登楼して招いた遊女が、初めにちょっと顔を見せただけで出て来ないこと。また、その女郎。

⇒みか‐づき【三日月】

みかづき‐なり【三日月形】

(→)「みかづきがた」に同じ。

⇒みか‐づき【三日月】

みかづき‐まゆ【三日月眉】

三日月形の眉。また、黛まゆずみで三日月形に描いた眉。糸眉。

⇒みか‐づき【三日月】

みかづき‐も【三日月藻】

緑藻チリモの一属。単細胞で美しい三日月形。接合により繁殖。池・湖など比較的きれいな淡水に生ずる。

みかづきも

⇒みか‐づき【三日月】

み‐がって【身勝手】

自分の都合だけ考えて行動すること。わがまま。「―な振舞い」

み‐がてり【見がてり】

(ガテリは助詞)見ながら。みがてら。万葉集1「山のへのみ井を―神風の伊勢をとめども相見つるかも」

み‐かど【御門】

①門の尊敬語。源氏物語賢木「―のわたり、所なく立ちこみたりし馬・車うすらぎて」

②特に、皇居の門。宮門。禁門。万葉集18「大王おおきみの―のまもり」

③皇居。皇宮。万葉集3「皇祖すめろきの神の―に外との重へに立ち候さもらひ」

④朝廷。皇室。崇神紀「王室みかどを傾かたぶけたてまつらむとす」

⑤(「帝」とも書く)天皇。万葉集20「天あめの―をかけつれば哭ねのみし泣かゆ」。「時の―」

⑥天皇が治める国土。雄略紀「時に新羅、中国みかどに事つかへず」

⇒みかど‐あげは【帝揚羽】

⇒みかど‐おがみ【御門拝み・朝拝】

⇒みかど‐の‐つかさ【闈司】

⇒みかど‐まいり【御門参り・朝参】

⇒みかど‐まつり【御門祭】

⇒みかど‐もり【御門守】

みかど‐あげは【帝揚羽】

アゲハチョウ科のチョウ。開張約7センチメートル。東南熱帯アジアや日本の本州(紀伊・山口)・四国南部・九州などに分布。特に多産する高知市では特別天然記念物に指定。幼虫はオガタマノキの葉を食う。

ミカドアゲハ(羽化)

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒みか‐づき【三日月】

み‐がって【身勝手】

自分の都合だけ考えて行動すること。わがまま。「―な振舞い」

み‐がてり【見がてり】

(ガテリは助詞)見ながら。みがてら。万葉集1「山のへのみ井を―神風の伊勢をとめども相見つるかも」

み‐かど【御門】

①門の尊敬語。源氏物語賢木「―のわたり、所なく立ちこみたりし馬・車うすらぎて」

②特に、皇居の門。宮門。禁門。万葉集18「大王おおきみの―のまもり」

③皇居。皇宮。万葉集3「皇祖すめろきの神の―に外との重へに立ち候さもらひ」

④朝廷。皇室。崇神紀「王室みかどを傾かたぶけたてまつらむとす」

⑤(「帝」とも書く)天皇。万葉集20「天あめの―をかけつれば哭ねのみし泣かゆ」。「時の―」

⑥天皇が治める国土。雄略紀「時に新羅、中国みかどに事つかへず」

⇒みかど‐あげは【帝揚羽】

⇒みかど‐おがみ【御門拝み・朝拝】

⇒みかど‐の‐つかさ【闈司】

⇒みかど‐まいり【御門参り・朝参】

⇒みかど‐まつり【御門祭】

⇒みかど‐もり【御門守】

みかど‐あげは【帝揚羽】

アゲハチョウ科のチョウ。開張約7センチメートル。東南熱帯アジアや日本の本州(紀伊・山口)・四国南部・九州などに分布。特に多産する高知市では特別天然記念物に指定。幼虫はオガタマノキの葉を食う。

ミカドアゲハ(羽化)

提供:ネイチャー・プロダクション

ミカドアゲハ

提供:NHK

⇒み‐かど【御門】

みかど‐おがみ【御門拝み・朝拝】‥ヲガミ

⇒ちょうはい(朝拝)。孝徳紀「賀正礼みかどおがみのこと畢おわりて」

⇒み‐かど【御門】

みかど‐の‐つかさ【闈司】

⇒いし。

⇒み‐かど【御門】

みかど‐まいり【御門参り・朝参】‥マヰリ

朝廷へ参ること。参内さんだい。雄略紀「臣・連・伴造、毎日ひにひに―し」

⇒み‐かど【御門】

みかど‐まつり【御門祭】

古代、皇居の門に入ってくる邪神を追いはらうため、櫛磐間門くしいわまど・豊磐間門とよいわまどの2神を祀り、6月・12月に行なった祭事。四時祭式「四面―」

⇒み‐かど【御門】

みかど‐もり【御門守】

皇居や貴人の家の門を守ること。また、その人。みかきもり。源氏物語槿「―寒げなるけはひ」

⇒み‐かど【御門】

み‐がね【身金】

自分の金銭。みぜに。浮世草子、好色盛衰記「―ではなしとすすむる」

み‐か・ねる【見兼ねる】

〔他下一〕[文]みか・ぬ(下二)

①見ることができない。たやすく見つけられない。万葉集9「家見れど家も―・ねて」

②見るに堪えない。平気で見ていられない。「―・ねてつい手助けする」「見るに―・ねる」

みかのはら【瓶原】

京都府木津川市の地名。元明天皇以来離宮のあった所。聖武天皇が恭仁くに京を造営。

みか‐の‐もちい【三日の餅】‥モチヒ

平安時代以降、婚礼3日目の夜に新郎・新婦が祝って食べる餅。みかのよのもちい。みよのもちい。みかよのもち。みか。

ミカドアゲハ

提供:NHK

⇒み‐かど【御門】

みかど‐おがみ【御門拝み・朝拝】‥ヲガミ

⇒ちょうはい(朝拝)。孝徳紀「賀正礼みかどおがみのこと畢おわりて」

⇒み‐かど【御門】

みかど‐の‐つかさ【闈司】

⇒いし。

⇒み‐かど【御門】

みかど‐まいり【御門参り・朝参】‥マヰリ

朝廷へ参ること。参内さんだい。雄略紀「臣・連・伴造、毎日ひにひに―し」

⇒み‐かど【御門】

みかど‐まつり【御門祭】

古代、皇居の門に入ってくる邪神を追いはらうため、櫛磐間門くしいわまど・豊磐間門とよいわまどの2神を祀り、6月・12月に行なった祭事。四時祭式「四面―」

⇒み‐かど【御門】

みかど‐もり【御門守】

皇居や貴人の家の門を守ること。また、その人。みかきもり。源氏物語槿「―寒げなるけはひ」

⇒み‐かど【御門】

み‐がね【身金】

自分の金銭。みぜに。浮世草子、好色盛衰記「―ではなしとすすむる」

み‐か・ねる【見兼ねる】

〔他下一〕[文]みか・ぬ(下二)

①見ることができない。たやすく見つけられない。万葉集9「家見れど家も―・ねて」

②見るに堪えない。平気で見ていられない。「―・ねてつい手助けする」「見るに―・ねる」

みかのはら【瓶原】

京都府木津川市の地名。元明天皇以来離宮のあった所。聖武天皇が恭仁くに京を造営。

みか‐の‐もちい【三日の餅】‥モチヒ

平安時代以降、婚礼3日目の夜に新郎・新婦が祝って食べる餅。みかのよのもちい。みよのもちい。みかよのもち。みか。

②源氏物語の巻名。源氏28歳の10月から29歳の冬に至る。

③香の名。香の少し辛く苦いもの。

み‐おとし【見落し】

見落とすこと。また、見落としたもの。

み‐おと・す【見落とす】

〔他五〕

①目を通しながら気づかないで過ごす。看過する。「標識を―・す」

②(「見貶す」とも書く)軽蔑する。見くだす。源氏物語若菜下「かの人の心をさへ―・し給ひつ」

み‐おとり【見劣り】

①予想したよりも劣って見えること。源氏物語帚木「見もてゆくに、―せぬやうはなくなんあるべき」

②比べて見て劣っていること。「―のする作品」

みお‐どり【鳰鳥】ミホ‥

(ミホはニホの転)

⇒におどり。古事記中「―の潜かずき息づき」

み‐おと・る【見劣る】

〔自四〕

①見たら予想よりも劣っていると感ずる。

②一方が他よりも劣って見える。男色大鑑「ねんもない絵などは―・りて」

みお‐の‐せき【美保の関】‥ホ‥

⇒みほのせき

みお‐の‐まつばら【三保の松原】‥ホ‥

⇒みほのまつばら

みお‐びき【水脈引・澪引】ミヲ‥

水先案内をすること。万葉集20「奉る貢みつきの船は堀江より―しつつ」

みお‐び・く【水脈引く・澪引く】ミヲ‥

〔自四〕

水脈に従って舟をすすめる。水先案内をする。万葉集15「潮待ちて―・き行けば」

み‐おぼえ【見覚え】

見た記憶があること。見知っていること。「―のある顔」

み‐おぼ・える【見覚える】

〔他下一〕[文]みおぼ・ゆ(下二)

①前に見て記憶している。見知っている。「顔を―・えている」

②目で見て習得する。

み‐おも【身重】

妊娠していること。みもち。

み‐おも【御母】

母または乳母うばの尊敬語。古事記中「―を取り、大湯坐おおゆえ若湯坐を定めて」

み‐おもい【御思い】‥オモヒ

(悲しみの思いに沈むことから)天子の喪に服すること。諒闇りょうあん。みものおもい。履中紀(図書寮本)「諒闇みおもいより出でまして未だ尊位たかみくらに即つきたまはざる間に」

み‐おや【御祖】

親・先祖の尊敬語。特に母・祖母を指すことが多い。古事記中「其の力士等ちからびとども、其の御子を取りて、即ち其の―を握とりき」

み‐およ・ぶ【見及ぶ】

〔他五〕

見ることができる。目がとどく。源氏物語帚木「人の―・ばぬ蓬莱の山」

み‐おり【三節】‥ヲリ

「三節の酒みき」の略。

⇒みおり‐の‐まつり【三節祭】

⇒みおり‐の‐みき【三節の酒】

みおり‐の‐まつり【三節祭】‥ヲリ‥

(サンセツサイとも)伊勢神宮で行われる6月・12月の月次つきなみ祭および10月の神嘗かんなめ祭。外宮は16日、内宮は17日。三時祭。

⇒み‐おり【三節】

みおり‐の‐みき【三節の酒】‥ヲリ‥

正月の元日・7日・16日の三節会せちえに供した酒。みおり。

⇒み‐おり【三節】

み‐おろ・す【見下ろす】

〔他五〕

①高所から下の方を見る。俯瞰ふかんする。「山頂から―・す」

②見さげる。あなどる。見くだす。

みか【甕】

(ミは接頭語。カはケに同じで、容器の意)大きなかめ。酒を醸かもしたり、水を貯えたりするのに用いた。もたい。祝詞、祈年祭「―の上へ高知り」

み‐か【三日】

①三つの日。3日間。

②月の第3の日。

③「三日の餅もちい」の略。落窪物語1「夜さりは―の夜なれば、いかさまにせん、こよひ餅もちいいかで参るわざもがなと思ふに」

④生児の誕生した日から第3日目。5夜・7夜・9夜とともに、第3夜にも産養うぶやしないが行われる。源氏物語宿木「御産養―は例の、ただ、宮の御わたくしごとにて」

み‐かい【未開】

①花がまだ開かないこと。

②土地がまだ開拓されていないこと。

③文明がまだ開けていないこと。

⇒みかい‐しゃかい【未開社会】

⇒みかい‐ち【未開地】

み‐かい【味解】

よく味わい理解すること。

み‐かいけつ【未解決】

まだ解決がつかないこと。

みかい‐しゃかい【未開社会】‥クワイ

「原始社会」参照。

⇒み‐かい【未開】

みかい‐ち【未開地】

①まだ開墾されていない自然のままの土地。

②新しい文化を取り入れていない土地。

⇒み‐かい【未開】

み‐かいどう【実海棠】‥ダウ

バラ科の落葉低木。高さ5メートルに達する。枝は細長く、葉は楕円形、新葉は綿毛をかぶる。春、淡紅色5弁の平開する美花を開き、カイドウ(ハナカイドウ)のように下垂しない。直径2センチメートル足らずの黄色の果を生じ食用。古くは単にカイドウと称した。ナガサキリンゴ。漢名、海紅・海棠梨。

みかいほう‐ぶらく【未解放部落】‥ハウ‥

(→)部落2に同じ。

み‐かえし【見返し】‥カヘシ

①見返すこと。

②和本の表おもて表紙の裏に貼る布または紙。著者名・書名・発行所名などを表示、また、装飾として絵画などを描く。洋装本では、表・裏の表紙と本文との間に見開き2ページ大の紙をそれぞれ挟み、半分(1ページ分)を表紙の裏に貼りつけ、残り半分は遊び紙とする。→装丁(図)。

③(facing)洋裁で、あきの部分や襟ぐり・袖口などの始末に用いる布。ふつう共布を用いる。

み‐かえ・す【見返す】‥カヘス

〔他五〕

①後ろを振りむいて見る。かえりみる。

②人から見られたのに対し、こちらからも見る。

③いま一度見なおす。くり返して見る。「原稿を―・す」

④あなどられなどした仕返しに、立派になって相手に見せつける。「いつかきっと―・してやる」

み‐かえり【見返り】‥カヘリ

①みかえること。ふりかえること。宇治拾遺物語4「此女、時々は―などすれども」。「―美人」

②相手のしてくれたことにこたえて、何かをすること。担保・保証または代償としてさし出すこと。また、そのもの。

⇒みかえり‐うり【見返り売り】

⇒みかえり‐がい【見返り買い】

⇒みかえり‐しきん【見返り資金】

⇒みかえり‐ばば【見返り婆】

⇒みかえり‐ひん【見返り品】

⇒みかえり‐やなぎ【見返り柳】

み‐がえり【身返り】‥ガヘリ

寝ていて体を向けかえること。ねがえり。

みかえり‐うり【見返り売り】‥カヘリ‥

事情があって保有する株が売れないような場合に、見返りにほかの銘柄の株を信用取引で売っておくこと。

⇒み‐かえり【見返り】

みかえり‐がい【見返り買い】‥カヘリガヒ

空売りをしている場合に、見返りにほかの銘柄の株を買っておくこと。

⇒み‐かえり【見返り】

みかえり‐しきん【見返り資金】‥カヘリ‥

援助国から供与された物資を被援助国政府が国内で売却して得られる売却益。とくにアメリカ合衆国の対日援助物資の売却代金を日本政府が経済復興に使用したものをいう。GHQの指令により1949年度から53年度半ばまで見返資金特別会計が設けられた。

⇒み‐かえり【見返り】

みかえり‐ばば【見返り婆】‥カヘリ‥

12月8日および2月8日の事八日ことようかに家々を訪れて来るという怪異けい。神奈川県川崎市あたりでいう。

⇒み‐かえり【見返り】

みかえり‐ひん【見返り品】‥カヘリ‥

見返りの品物。非公式の担保。特に、日本銀行が手形割引の際に担保としてとる有価証券。

⇒み‐かえり【見返り】

みかえり‐やなぎ【見返り柳】‥カヘリ‥

吉原遊郭の出入口に植えた柳。後朝きぬぎぬの別れに見返るからこの名がある。

⇒み‐かえり【見返り】

ミカエル【Michael】

神の軍隊を率いる大天使。→大天使

み‐かえ・る【見返る】‥カヘル

〔他五〕

①後ろを振りむいて見る。みかえす。源氏物語若菜上「猫のいたくなけば―・り給へるおももち、もてなしなど」

②かえりみる。心にかける。世話をする。

み‐か・える【見変える】‥カヘル

〔他下一〕

①いままでとは違う別の見方をする。また、別のものを見る。西鶴諸国ばなし「耳の長き女と見るものもあり、いや顔の黒き目の一つあるものと、とりどりに姿を―・へぬ」

②他のものに心を移す。特に、他の人に心を移す。浄瑠璃、薩摩歌「命をかけ身を捨てて親に―・へる男なれば」

み‐かき【御垣】

皇居または神社の垣。仁徳紀「―崩やぶるれども造らず」

⇒みかき‐が‐はら【御垣ヶ原】

⇒みかき‐もり【御垣守】

みがき【磨き・研き】

みがくこと。「―をかける」

⇒みがき‐こ【磨き粉】

⇒みがき‐じ【磨き地】

⇒みがき‐ずな【磨き砂】

⇒みがき‐ぼん【磨き盆】

⇒みがき‐まるた【磨き丸太】

⇒みがき‐ようじ【磨き楊枝】

みがき【瑩】

装束の綾地に糊をしみこませて張らせ、火熨斗ひのしをかけ、または貝でこすって光沢を出したもの。平安時代に流行、鎌倉時代以降は板引いたびきに代わった。

みがき‐あ・げる【磨き上げる】

〔他下一〕[文]みがきあ・ぐ(下二)

①みがいて仕上げる。完全にみがく。

②洗練されたものにする。「技術を―・げる」

みかき‐が‐はら【御垣ヶ原】

古代の吉野離宮、また京都の皇居や貴人の庭。詞花和歌集春「みよし野の―は霞こめたり」

⇒み‐かき【御垣】

みがき‐こ【磨き粉】

①物をみがくのに用いる粉。磨き砂。

②歯磨き粉。

⇒みがき【磨き・研き】

みがき‐じ【磨き地】‥ヂ

刀身の鎬地しのぎじのこと。

⇒みがき【磨き・研き】

みがき‐ずな【磨き砂】

①金属製の器物を磨くのに用いる、粘り気のない白土。

②歯磨き粉。傾城禁短気「鉄漿はがし、―にて歯を白くなし」

⇒みがき【磨き・研き】

みがき‐た・てる【磨き立てる】

〔他下一〕[文]みがきた・つ(下二)

①十分にみがく。「―・てた床柱」

②美々しく装う。美しく造り上げる。「娘を―・てる」

みがき‐にしん【身欠き鰊】

頭と尾とを取り去り二つに裂いて乾したニシン。みやき。

みがき‐ぼん【磨き盆】

7月7日あるいは13日をいう。この日、仏具や食器を洗う。お磨き。膳洗い。

⇒みがき【磨き・研き】

みがき‐まるた【磨き丸太】

杉の皮をはいで背割せわりをし、砂をつけて水磨きをして仕上げた丸太。床柱などに用いる。

⇒みがき【磨き・研き】

みかき‐もり【御垣守】

皇居の諸門を警固する人。衛士えじ。古今和歌集雑体「御垣より外重とのえ守もる身の―」

⇒み‐かき【御垣】

みがき‐ようじ【磨き楊枝】‥ヤウ‥

歯をみがくのに用いる楊枝。

⇒みがき【磨き・研き】

み‐かぎり【見限り】

みかぎること。見捨てること。みきり。

み‐かぎ・る【見限る】

〔他五〕

見込みがないと考えてあきらめる。見切りをつける。平治物語「是程に―・られ奉りては、さきだち申すにしかじ」。「医者に―・られる」

み‐かく【味覚】

味覚器官に化学物質が刺激となって生じる感覚。塩・酸・甘・苦の4種の基礎感覚(これらを味質という)に分けられ、これらが混合・融合して種々の味や旨みが感じられる。近年、グルタミン酸ナトリウムを原因物質とする旨みが認められ、第5の味覚とされる。舌の味蕾みらいが主な味覚の受容器で、顔面神経と舌咽神経を介して中枢に伝えられる。味感。哲学字彙「Taste 風味、雅趣、味覚」。「秋の―」

⇒みかく‐が【味覚芽】

⇒みかく‐き【味覚器】

み‐がく【未学】

学問を修めていないこと。日葡辞書「ミガクナヒト」

みが・く【磨く・研く】

〔他五〕

①こすって、きれいにする、また光沢を出す。枕草子97「刺櫛すりて―・くほどに、ものにつきさへて折りたる心地」。「靴を―・く」「肌を―・く」

②美しく作り飾る。装飾する。栄華物語花山「堀河殿をいみじう造り―・き給ひて、内裏のやうに造りなして」

③金箔・銀箔などをかぶせる。平家物語5「上は瑠璃の瓦をもつてふき、下は金銀にて―・けり」

④いっそう輝かしくする。ますます映えさせる。光彩を添える。源氏物語若菜上「対の上の御もてなしに―・かれて、人の思へるさまなどもかたほにはあらぬなりけり」。太平記5「月に―・ける玉津島、光も今はさらでだに」

⑤上達させようとつとめる。錬磨する。浄瑠璃、聖徳太子絵伝記「彼は太子方に無二の忠臣、弓馬の道を―・く者」。「腕を―・く」

みかく‐が【味覚芽】

(→)味蕾みらいに同じ。

⇒み‐かく【味覚】

みかく‐き【味覚器】

味覚を感じとる器官。化学受容器の一つ。脊椎動物では味蕾みらいとして口腔内にあり、昆虫では口腔のほか、前肢・触角などにも分布する。味覚器官。味官。味受容器。

⇒み‐かく【味覚】

み‐かくし【見隠し】

①家の窓などの前の辺をおおって内部を見えないようにしたもの。目隠し。

②葬式または仮葬。亡者の額につける三角の紙冠しかんをいう地方もある。影隠し。

⇒みかくし‐べい【見隠し塀】

みかくし‐べい【見隠し塀】

外から内が見えないように設けた塀。風が通じるようにすかしを設ける。目隠し塀。

⇒み‐かくし【見隠し】

み‐かく・す【見隠す】

〔他四〕

見て見ぬふりをする。知っていながら知らぬふりをする。源氏物語松風「文はひろごりながらあれど、女君見給はぬやうなるを、せめて―・し給ふ御目まじりこそわづらはしけれとて」

みかくにん‐ひこうぶったい【未確認飛行物体】‥カウ‥

(unidentified flying object)その存在や実体がまだ確かめられていない飛行物。UFOユーフォー。

み‐かぐら【御神楽】

宮中で行う神楽。↔里神楽。→神楽1

み‐がく・る【水隠る】

〔自下二〕

水中に隠れる。水中にあって見えない。水籠みごもる。古今和歌集恋「河の瀬になびく玉藻の―・れて人に知られぬ恋もするかな」

み‐がく・る【見隠る】

〔自下二〕

見えがくれになる。見えたり隠れたりする。古今著聞集12「―・れ―・れ行くに」

み‐がく・る【身隠る】

〔自下二〕

身体が物陰に隠れる。源氏物語順集「人にかくれむ身の―・れて」

み‐がくれ【水隠れ】

水中に入って見えないようになること。宴曲集3「寄るべ定めぬ水の上の泡と消えなでや浮き沈み―にいきづきあまり」

み‐がくれ【見隠れ】

見えたり隠れたりすること。見え隠れ。日葡辞書「ミガクレ。即ち、ミエツカクレツ」

み‐かけ【見掛け】

外から見ただけの様子。外見。うわべ。昨日は今日の物語「―にちがうたる御のぞみぢや」。「人は―によらぬもの」

⇒みかけ‐だおし【見掛け倒し】

み‐かげ【水陰】

(→)「みずかげ」に同じ。万葉集12「山川の―に生ふる山草やますげの」

み‐かげ【御影】

①神霊。みたま。敏達紀(前田本)「天地の諸の神及び天皇の霊みかげ」

②亡き人の姿または絵や肖像などの尊敬語。みえい。

みかげ【御影】

神戸市東灘区の一部。灘酒の産地。また、六甲山麓の川の扇状地付近は御影石の産地。

⇒みかげ‐いし【御影石】

み‐かげ【御蔭】

①太陽を避けて、かげとなる所。殿舎。万葉集1「高知るや天の―、天知るや日の―の」

②頭に挿す鬘かずらの尊敬語。

③恩恵の尊敬語。おかげ。

⇒みかげ‐まつり【御蔭祭】

みかげ‐いし【御影石】

①花崗岩石材の総称。神戸市御影付近(六甲山麓)が産地として有名であったのでいう。→本御影ほんみかげ。

②1に似た石の俗称。斑糲はんれい岩・閃緑せんりょく岩・閃長岩など等粒状の構造を示す深成岩。

⇒みかげ【御影】

みかけ‐だおし【見掛け倒し】‥ダフシ

外見は立派だが、実質は劣っていること。

⇒み‐かけ【見掛け】

みかげ‐まつり【御蔭祭】

京都の下鴨神社で、葵祭あおいまつりの前3日、すなわち4月の中の午の日の昼(今は5月12日)に行われる祭。神職・氏子などが神輿みこしに供奉して京都市左京区高野の摂社御蔭神社に参向し、神体を迎えて本社に還る。

⇒み‐かげ【御蔭】

み‐か・ける【見掛ける】

〔他下一〕[文]みか・く(下二)

①目にかける。目をとめて見る。みとめる。宇治拾遺物語15「つゆ目も―・くる人もなきに、仁王経他念なく読み奉る」

②偶然見る。たまたま目に入る。「街で彼を―・けた」

み‐かさ【三笠】

①香銘。伽羅きゃらの一種。

②三笠山の略。

⇒みかさ‐づけ【三笠付】

みかさ【三笠】

北海道中央部の市。もとは炭鉱都市として発展、現在は各種産業が工業団地に集まる。人造の桂沢湖がある。人口1万2千。

みかさ【三笠】

日露戦争における連合艦隊の旗艦。1902年(明治35)イギリスで完成した戦艦。常備排水量1万5140英トン、速力18ノット。30センチメートル砲4門などを備える。26年から横須賀白浜海岸に固定保存。

み‐かさ【水嵩】

水の嵩。水量。みずかさ。

みかさ‐づけ【三笠付】

冠付かむりづけの一つ。宝永(1704〜1711)頃から行われた。宗匠が冠の5文字を三つ出して、それに各7文字・5文字を付けさせ高点を争ったもの。後には冠付の題一つに21句ずつ書きつけて示し、その中から各人の好きな3句を選んで出させ、宗匠が自らの選句と一致した句の多い者を勝ちとした。

⇒み‐かさ【三笠】

みかさ‐の‐みや【三笠宮】

皇族の一家。1935年、大正天皇の第4皇子崇仁たかひと親王(澄宮すみのみや)(1915〜)が創始。

みかさ‐やま【三笠山】

①㋐奈良市の東部、高円たかまど山と若草山との間にある山。春日神社の東に接してその神域をなす。山容は衣笠きぬがさ形。阿倍仲麻呂の歌に名高い。春日山の一部をなす。標高283メートル。御笠山。御蓋山おんがいさん。(歌枕)

㋑茨城県鹿嶋市鹿島神宮の周囲にある山。

②(天皇の御蓋みかさとして近侍する意にかけて)近衛の大・中・少将の異称。歌に用いる。みかさのやま。

③(皮の膨らみが三笠山のなだらかな稜線に似るところからの名)挽茶を入れた餡をカステラの皮で包んだ菓子。

みか・し【厳し】

〔形ク〕

しおからい。塩分が多い。新撰字鏡4「醎、美加支阿地波比、又加良之」

みか‐しお【みか潮】‥シホ

(一説に、「みか」は「み(御)いか(厳)」の意。また、三日潮で、陰暦の月の1日と15日の大潮から3日目の潮とする)流れの速い潮。また、「播磨はりま」(一説、「速待はやまち」)にかかる枕詞とも。仁徳紀「―播磨速待岩壊くだす畏くとも吾あれ養はむ」

み‐かしぎどの【御炊殿】

神に供える饌米せんまいを炊かしぐ所。

みかじめ‐りょう【見かじめ料】‥レウ

(「見ケ〆料」とも書く)暴力団が、飲食店などから監督・保護の対価という名目で取る金銭。

みかずき【箕被】‥カヅキ

狂言。連歌好きの男が、離婚のしるしに妻に箕を与えると、妻も連歌を詠む。その風流心に感心して再び契りを結ぶ。

み‐かた【見方】

①見る方法。見よう。

②見て考える方法。考え方。見解。「物の―」

み‐かた【御形・御像】

神体や仏像。おんかたち。おんすがた。推古紀「丈六じょうろくの仏像ほとけのみかた」

み‐かた【味方・御方・身方】

(ミは接頭語)

①(賊軍に対して)官軍。古事記中「太子ひつぎのみこの―は丸邇わにの臣の祖」

②(敵方・相手方に対して)自分の属する方。自分の方の仲間。方人かたうど。平治物語「さしもの兵つわものを敵に首とらすなと承る間、―へとる也」。「敵か―か」

③仲間として力をかすこと。助勢。「―する」

⇒みかた‐うち【味方討】

みかた‐うち【味方討】

自分の方の仲間をうつこと。同士討ち。

⇒み‐かた【味方・御方・身方】

みかた‐が‐はら【三方ヶ原】

静岡県浜松市北西部にある洪積台地。天竜川と浜名湖との中間に位置し、1572年(元亀3)武田信玄が徳川家康・織田信長の連合軍を破った所。士族授産で茶園が開かれる。

みかた‐ごこ【三方五湖】

福井県南西部、三方上中郡若狭町と三方郡美浜町にまたがる湖。三方湖・水月湖・菅湖・日向ひるが湖・久々子くぐし湖の五つの湖から成り、眺望に優れる。漁業が盛ん。国定公園に指定。ラムサール条約湿地。

三方五湖

撮影:新海良夫

②源氏物語の巻名。源氏28歳の10月から29歳の冬に至る。

③香の名。香の少し辛く苦いもの。

み‐おとし【見落し】

見落とすこと。また、見落としたもの。

み‐おと・す【見落とす】

〔他五〕

①目を通しながら気づかないで過ごす。看過する。「標識を―・す」

②(「見貶す」とも書く)軽蔑する。見くだす。源氏物語若菜下「かの人の心をさへ―・し給ひつ」

み‐おとり【見劣り】

①予想したよりも劣って見えること。源氏物語帚木「見もてゆくに、―せぬやうはなくなんあるべき」

②比べて見て劣っていること。「―のする作品」

みお‐どり【鳰鳥】ミホ‥

(ミホはニホの転)

⇒におどり。古事記中「―の潜かずき息づき」

み‐おと・る【見劣る】

〔自四〕

①見たら予想よりも劣っていると感ずる。

②一方が他よりも劣って見える。男色大鑑「ねんもない絵などは―・りて」

みお‐の‐せき【美保の関】‥ホ‥

⇒みほのせき

みお‐の‐まつばら【三保の松原】‥ホ‥

⇒みほのまつばら

みお‐びき【水脈引・澪引】ミヲ‥

水先案内をすること。万葉集20「奉る貢みつきの船は堀江より―しつつ」

みお‐び・く【水脈引く・澪引く】ミヲ‥

〔自四〕

水脈に従って舟をすすめる。水先案内をする。万葉集15「潮待ちて―・き行けば」

み‐おぼえ【見覚え】

見た記憶があること。見知っていること。「―のある顔」

み‐おぼ・える【見覚える】

〔他下一〕[文]みおぼ・ゆ(下二)

①前に見て記憶している。見知っている。「顔を―・えている」

②目で見て習得する。

み‐おも【身重】

妊娠していること。みもち。

み‐おも【御母】

母または乳母うばの尊敬語。古事記中「―を取り、大湯坐おおゆえ若湯坐を定めて」

み‐おもい【御思い】‥オモヒ

(悲しみの思いに沈むことから)天子の喪に服すること。諒闇りょうあん。みものおもい。履中紀(図書寮本)「諒闇みおもいより出でまして未だ尊位たかみくらに即つきたまはざる間に」

み‐おや【御祖】

親・先祖の尊敬語。特に母・祖母を指すことが多い。古事記中「其の力士等ちからびとども、其の御子を取りて、即ち其の―を握とりき」

み‐およ・ぶ【見及ぶ】

〔他五〕

見ることができる。目がとどく。源氏物語帚木「人の―・ばぬ蓬莱の山」

み‐おり【三節】‥ヲリ

「三節の酒みき」の略。

⇒みおり‐の‐まつり【三節祭】

⇒みおり‐の‐みき【三節の酒】

みおり‐の‐まつり【三節祭】‥ヲリ‥

(サンセツサイとも)伊勢神宮で行われる6月・12月の月次つきなみ祭および10月の神嘗かんなめ祭。外宮は16日、内宮は17日。三時祭。

⇒み‐おり【三節】

みおり‐の‐みき【三節の酒】‥ヲリ‥

正月の元日・7日・16日の三節会せちえに供した酒。みおり。

⇒み‐おり【三節】

み‐おろ・す【見下ろす】

〔他五〕

①高所から下の方を見る。俯瞰ふかんする。「山頂から―・す」

②見さげる。あなどる。見くだす。

みか【甕】

(ミは接頭語。カはケに同じで、容器の意)大きなかめ。酒を醸かもしたり、水を貯えたりするのに用いた。もたい。祝詞、祈年祭「―の上へ高知り」

み‐か【三日】

①三つの日。3日間。

②月の第3の日。

③「三日の餅もちい」の略。落窪物語1「夜さりは―の夜なれば、いかさまにせん、こよひ餅もちいいかで参るわざもがなと思ふに」

④生児の誕生した日から第3日目。5夜・7夜・9夜とともに、第3夜にも産養うぶやしないが行われる。源氏物語宿木「御産養―は例の、ただ、宮の御わたくしごとにて」

み‐かい【未開】

①花がまだ開かないこと。

②土地がまだ開拓されていないこと。

③文明がまだ開けていないこと。

⇒みかい‐しゃかい【未開社会】

⇒みかい‐ち【未開地】

み‐かい【味解】

よく味わい理解すること。

み‐かいけつ【未解決】

まだ解決がつかないこと。

みかい‐しゃかい【未開社会】‥クワイ

「原始社会」参照。

⇒み‐かい【未開】

みかい‐ち【未開地】

①まだ開墾されていない自然のままの土地。

②新しい文化を取り入れていない土地。

⇒み‐かい【未開】

み‐かいどう【実海棠】‥ダウ

バラ科の落葉低木。高さ5メートルに達する。枝は細長く、葉は楕円形、新葉は綿毛をかぶる。春、淡紅色5弁の平開する美花を開き、カイドウ(ハナカイドウ)のように下垂しない。直径2センチメートル足らずの黄色の果を生じ食用。古くは単にカイドウと称した。ナガサキリンゴ。漢名、海紅・海棠梨。

みかいほう‐ぶらく【未解放部落】‥ハウ‥

(→)部落2に同じ。

み‐かえし【見返し】‥カヘシ

①見返すこと。

②和本の表おもて表紙の裏に貼る布または紙。著者名・書名・発行所名などを表示、また、装飾として絵画などを描く。洋装本では、表・裏の表紙と本文との間に見開き2ページ大の紙をそれぞれ挟み、半分(1ページ分)を表紙の裏に貼りつけ、残り半分は遊び紙とする。→装丁(図)。

③(facing)洋裁で、あきの部分や襟ぐり・袖口などの始末に用いる布。ふつう共布を用いる。

み‐かえ・す【見返す】‥カヘス

〔他五〕

①後ろを振りむいて見る。かえりみる。

②人から見られたのに対し、こちらからも見る。

③いま一度見なおす。くり返して見る。「原稿を―・す」

④あなどられなどした仕返しに、立派になって相手に見せつける。「いつかきっと―・してやる」

み‐かえり【見返り】‥カヘリ

①みかえること。ふりかえること。宇治拾遺物語4「此女、時々は―などすれども」。「―美人」

②相手のしてくれたことにこたえて、何かをすること。担保・保証または代償としてさし出すこと。また、そのもの。

⇒みかえり‐うり【見返り売り】

⇒みかえり‐がい【見返り買い】

⇒みかえり‐しきん【見返り資金】

⇒みかえり‐ばば【見返り婆】

⇒みかえり‐ひん【見返り品】

⇒みかえり‐やなぎ【見返り柳】

み‐がえり【身返り】‥ガヘリ

寝ていて体を向けかえること。ねがえり。

みかえり‐うり【見返り売り】‥カヘリ‥

事情があって保有する株が売れないような場合に、見返りにほかの銘柄の株を信用取引で売っておくこと。

⇒み‐かえり【見返り】

みかえり‐がい【見返り買い】‥カヘリガヒ

空売りをしている場合に、見返りにほかの銘柄の株を買っておくこと。

⇒み‐かえり【見返り】

みかえり‐しきん【見返り資金】‥カヘリ‥

援助国から供与された物資を被援助国政府が国内で売却して得られる売却益。とくにアメリカ合衆国の対日援助物資の売却代金を日本政府が経済復興に使用したものをいう。GHQの指令により1949年度から53年度半ばまで見返資金特別会計が設けられた。

⇒み‐かえり【見返り】

みかえり‐ばば【見返り婆】‥カヘリ‥

12月8日および2月8日の事八日ことようかに家々を訪れて来るという怪異けい。神奈川県川崎市あたりでいう。

⇒み‐かえり【見返り】

みかえり‐ひん【見返り品】‥カヘリ‥

見返りの品物。非公式の担保。特に、日本銀行が手形割引の際に担保としてとる有価証券。

⇒み‐かえり【見返り】

みかえり‐やなぎ【見返り柳】‥カヘリ‥

吉原遊郭の出入口に植えた柳。後朝きぬぎぬの別れに見返るからこの名がある。

⇒み‐かえり【見返り】

ミカエル【Michael】

神の軍隊を率いる大天使。→大天使

み‐かえ・る【見返る】‥カヘル

〔他五〕

①後ろを振りむいて見る。みかえす。源氏物語若菜上「猫のいたくなけば―・り給へるおももち、もてなしなど」

②かえりみる。心にかける。世話をする。

み‐か・える【見変える】‥カヘル

〔他下一〕

①いままでとは違う別の見方をする。また、別のものを見る。西鶴諸国ばなし「耳の長き女と見るものもあり、いや顔の黒き目の一つあるものと、とりどりに姿を―・へぬ」

②他のものに心を移す。特に、他の人に心を移す。浄瑠璃、薩摩歌「命をかけ身を捨てて親に―・へる男なれば」

み‐かき【御垣】

皇居または神社の垣。仁徳紀「―崩やぶるれども造らず」

⇒みかき‐が‐はら【御垣ヶ原】

⇒みかき‐もり【御垣守】

みがき【磨き・研き】

みがくこと。「―をかける」

⇒みがき‐こ【磨き粉】

⇒みがき‐じ【磨き地】

⇒みがき‐ずな【磨き砂】

⇒みがき‐ぼん【磨き盆】

⇒みがき‐まるた【磨き丸太】

⇒みがき‐ようじ【磨き楊枝】

みがき【瑩】

装束の綾地に糊をしみこませて張らせ、火熨斗ひのしをかけ、または貝でこすって光沢を出したもの。平安時代に流行、鎌倉時代以降は板引いたびきに代わった。

みがき‐あ・げる【磨き上げる】

〔他下一〕[文]みがきあ・ぐ(下二)

①みがいて仕上げる。完全にみがく。

②洗練されたものにする。「技術を―・げる」

みかき‐が‐はら【御垣ヶ原】

古代の吉野離宮、また京都の皇居や貴人の庭。詞花和歌集春「みよし野の―は霞こめたり」

⇒み‐かき【御垣】

みがき‐こ【磨き粉】

①物をみがくのに用いる粉。磨き砂。

②歯磨き粉。

⇒みがき【磨き・研き】

みがき‐じ【磨き地】‥ヂ

刀身の鎬地しのぎじのこと。

⇒みがき【磨き・研き】

みがき‐ずな【磨き砂】

①金属製の器物を磨くのに用いる、粘り気のない白土。

②歯磨き粉。傾城禁短気「鉄漿はがし、―にて歯を白くなし」

⇒みがき【磨き・研き】

みがき‐た・てる【磨き立てる】

〔他下一〕[文]みがきた・つ(下二)

①十分にみがく。「―・てた床柱」

②美々しく装う。美しく造り上げる。「娘を―・てる」

みがき‐にしん【身欠き鰊】

頭と尾とを取り去り二つに裂いて乾したニシン。みやき。

みがき‐ぼん【磨き盆】

7月7日あるいは13日をいう。この日、仏具や食器を洗う。お磨き。膳洗い。

⇒みがき【磨き・研き】

みがき‐まるた【磨き丸太】

杉の皮をはいで背割せわりをし、砂をつけて水磨きをして仕上げた丸太。床柱などに用いる。

⇒みがき【磨き・研き】

みかき‐もり【御垣守】

皇居の諸門を警固する人。衛士えじ。古今和歌集雑体「御垣より外重とのえ守もる身の―」

⇒み‐かき【御垣】

みがき‐ようじ【磨き楊枝】‥ヤウ‥

歯をみがくのに用いる楊枝。

⇒みがき【磨き・研き】

み‐かぎり【見限り】

みかぎること。見捨てること。みきり。

み‐かぎ・る【見限る】

〔他五〕

見込みがないと考えてあきらめる。見切りをつける。平治物語「是程に―・られ奉りては、さきだち申すにしかじ」。「医者に―・られる」

み‐かく【味覚】

味覚器官に化学物質が刺激となって生じる感覚。塩・酸・甘・苦の4種の基礎感覚(これらを味質という)に分けられ、これらが混合・融合して種々の味や旨みが感じられる。近年、グルタミン酸ナトリウムを原因物質とする旨みが認められ、第5の味覚とされる。舌の味蕾みらいが主な味覚の受容器で、顔面神経と舌咽神経を介して中枢に伝えられる。味感。哲学字彙「Taste 風味、雅趣、味覚」。「秋の―」

⇒みかく‐が【味覚芽】

⇒みかく‐き【味覚器】

み‐がく【未学】

学問を修めていないこと。日葡辞書「ミガクナヒト」

みが・く【磨く・研く】

〔他五〕

①こすって、きれいにする、また光沢を出す。枕草子97「刺櫛すりて―・くほどに、ものにつきさへて折りたる心地」。「靴を―・く」「肌を―・く」

②美しく作り飾る。装飾する。栄華物語花山「堀河殿をいみじう造り―・き給ひて、内裏のやうに造りなして」

③金箔・銀箔などをかぶせる。平家物語5「上は瑠璃の瓦をもつてふき、下は金銀にて―・けり」

④いっそう輝かしくする。ますます映えさせる。光彩を添える。源氏物語若菜上「対の上の御もてなしに―・かれて、人の思へるさまなどもかたほにはあらぬなりけり」。太平記5「月に―・ける玉津島、光も今はさらでだに」

⑤上達させようとつとめる。錬磨する。浄瑠璃、聖徳太子絵伝記「彼は太子方に無二の忠臣、弓馬の道を―・く者」。「腕を―・く」

みかく‐が【味覚芽】

(→)味蕾みらいに同じ。

⇒み‐かく【味覚】

みかく‐き【味覚器】

味覚を感じとる器官。化学受容器の一つ。脊椎動物では味蕾みらいとして口腔内にあり、昆虫では口腔のほか、前肢・触角などにも分布する。味覚器官。味官。味受容器。

⇒み‐かく【味覚】

み‐かくし【見隠し】

①家の窓などの前の辺をおおって内部を見えないようにしたもの。目隠し。

②葬式または仮葬。亡者の額につける三角の紙冠しかんをいう地方もある。影隠し。

⇒みかくし‐べい【見隠し塀】

みかくし‐べい【見隠し塀】

外から内が見えないように設けた塀。風が通じるようにすかしを設ける。目隠し塀。

⇒み‐かくし【見隠し】

み‐かく・す【見隠す】

〔他四〕

見て見ぬふりをする。知っていながら知らぬふりをする。源氏物語松風「文はひろごりながらあれど、女君見給はぬやうなるを、せめて―・し給ふ御目まじりこそわづらはしけれとて」

みかくにん‐ひこうぶったい【未確認飛行物体】‥カウ‥

(unidentified flying object)その存在や実体がまだ確かめられていない飛行物。UFOユーフォー。

み‐かぐら【御神楽】

宮中で行う神楽。↔里神楽。→神楽1

み‐がく・る【水隠る】

〔自下二〕

水中に隠れる。水中にあって見えない。水籠みごもる。古今和歌集恋「河の瀬になびく玉藻の―・れて人に知られぬ恋もするかな」

み‐がく・る【見隠る】

〔自下二〕

見えがくれになる。見えたり隠れたりする。古今著聞集12「―・れ―・れ行くに」

み‐がく・る【身隠る】

〔自下二〕

身体が物陰に隠れる。源氏物語順集「人にかくれむ身の―・れて」

み‐がくれ【水隠れ】

水中に入って見えないようになること。宴曲集3「寄るべ定めぬ水の上の泡と消えなでや浮き沈み―にいきづきあまり」

み‐がくれ【見隠れ】

見えたり隠れたりすること。見え隠れ。日葡辞書「ミガクレ。即ち、ミエツカクレツ」

み‐かけ【見掛け】

外から見ただけの様子。外見。うわべ。昨日は今日の物語「―にちがうたる御のぞみぢや」。「人は―によらぬもの」

⇒みかけ‐だおし【見掛け倒し】

み‐かげ【水陰】

(→)「みずかげ」に同じ。万葉集12「山川の―に生ふる山草やますげの」

み‐かげ【御影】

①神霊。みたま。敏達紀(前田本)「天地の諸の神及び天皇の霊みかげ」

②亡き人の姿または絵や肖像などの尊敬語。みえい。

みかげ【御影】

神戸市東灘区の一部。灘酒の産地。また、六甲山麓の川の扇状地付近は御影石の産地。

⇒みかげ‐いし【御影石】

み‐かげ【御蔭】

①太陽を避けて、かげとなる所。殿舎。万葉集1「高知るや天の―、天知るや日の―の」

②頭に挿す鬘かずらの尊敬語。

③恩恵の尊敬語。おかげ。

⇒みかげ‐まつり【御蔭祭】

みかげ‐いし【御影石】

①花崗岩石材の総称。神戸市御影付近(六甲山麓)が産地として有名であったのでいう。→本御影ほんみかげ。

②1に似た石の俗称。斑糲はんれい岩・閃緑せんりょく岩・閃長岩など等粒状の構造を示す深成岩。

⇒みかげ【御影】

みかけ‐だおし【見掛け倒し】‥ダフシ

外見は立派だが、実質は劣っていること。

⇒み‐かけ【見掛け】

みかげ‐まつり【御蔭祭】

京都の下鴨神社で、葵祭あおいまつりの前3日、すなわち4月の中の午の日の昼(今は5月12日)に行われる祭。神職・氏子などが神輿みこしに供奉して京都市左京区高野の摂社御蔭神社に参向し、神体を迎えて本社に還る。

⇒み‐かげ【御蔭】

み‐か・ける【見掛ける】

〔他下一〕[文]みか・く(下二)

①目にかける。目をとめて見る。みとめる。宇治拾遺物語15「つゆ目も―・くる人もなきに、仁王経他念なく読み奉る」

②偶然見る。たまたま目に入る。「街で彼を―・けた」

み‐かさ【三笠】

①香銘。伽羅きゃらの一種。

②三笠山の略。

⇒みかさ‐づけ【三笠付】

みかさ【三笠】

北海道中央部の市。もとは炭鉱都市として発展、現在は各種産業が工業団地に集まる。人造の桂沢湖がある。人口1万2千。

みかさ【三笠】

日露戦争における連合艦隊の旗艦。1902年(明治35)イギリスで完成した戦艦。常備排水量1万5140英トン、速力18ノット。30センチメートル砲4門などを備える。26年から横須賀白浜海岸に固定保存。

み‐かさ【水嵩】

水の嵩。水量。みずかさ。

みかさ‐づけ【三笠付】

冠付かむりづけの一つ。宝永(1704〜1711)頃から行われた。宗匠が冠の5文字を三つ出して、それに各7文字・5文字を付けさせ高点を争ったもの。後には冠付の題一つに21句ずつ書きつけて示し、その中から各人の好きな3句を選んで出させ、宗匠が自らの選句と一致した句の多い者を勝ちとした。

⇒み‐かさ【三笠】

みかさ‐の‐みや【三笠宮】

皇族の一家。1935年、大正天皇の第4皇子崇仁たかひと親王(澄宮すみのみや)(1915〜)が創始。

みかさ‐やま【三笠山】

①㋐奈良市の東部、高円たかまど山と若草山との間にある山。春日神社の東に接してその神域をなす。山容は衣笠きぬがさ形。阿倍仲麻呂の歌に名高い。春日山の一部をなす。標高283メートル。御笠山。御蓋山おんがいさん。(歌枕)

㋑茨城県鹿嶋市鹿島神宮の周囲にある山。

②(天皇の御蓋みかさとして近侍する意にかけて)近衛の大・中・少将の異称。歌に用いる。みかさのやま。

③(皮の膨らみが三笠山のなだらかな稜線に似るところからの名)挽茶を入れた餡をカステラの皮で包んだ菓子。

みか・し【厳し】

〔形ク〕

しおからい。塩分が多い。新撰字鏡4「醎、美加支阿地波比、又加良之」

みか‐しお【みか潮】‥シホ

(一説に、「みか」は「み(御)いか(厳)」の意。また、三日潮で、陰暦の月の1日と15日の大潮から3日目の潮とする)流れの速い潮。また、「播磨はりま」(一説、「速待はやまち」)にかかる枕詞とも。仁徳紀「―播磨速待岩壊くだす畏くとも吾あれ養はむ」

み‐かしぎどの【御炊殿】

神に供える饌米せんまいを炊かしぐ所。

みかじめ‐りょう【見かじめ料】‥レウ

(「見ケ〆料」とも書く)暴力団が、飲食店などから監督・保護の対価という名目で取る金銭。

みかずき【箕被】‥カヅキ

狂言。連歌好きの男が、離婚のしるしに妻に箕を与えると、妻も連歌を詠む。その風流心に感心して再び契りを結ぶ。

み‐かた【見方】

①見る方法。見よう。

②見て考える方法。考え方。見解。「物の―」

み‐かた【御形・御像】

神体や仏像。おんかたち。おんすがた。推古紀「丈六じょうろくの仏像ほとけのみかた」

み‐かた【味方・御方・身方】

(ミは接頭語)

①(賊軍に対して)官軍。古事記中「太子ひつぎのみこの―は丸邇わにの臣の祖」

②(敵方・相手方に対して)自分の属する方。自分の方の仲間。方人かたうど。平治物語「さしもの兵つわものを敵に首とらすなと承る間、―へとる也」。「敵か―か」

③仲間として力をかすこと。助勢。「―する」

⇒みかた‐うち【味方討】

みかた‐うち【味方討】

自分の方の仲間をうつこと。同士討ち。

⇒み‐かた【味方・御方・身方】

みかた‐が‐はら【三方ヶ原】

静岡県浜松市北西部にある洪積台地。天竜川と浜名湖との中間に位置し、1572年(元亀3)武田信玄が徳川家康・織田信長の連合軍を破った所。士族授産で茶園が開かれる。

みかた‐ごこ【三方五湖】

福井県南西部、三方上中郡若狭町と三方郡美浜町にまたがる湖。三方湖・水月湖・菅湖・日向ひるが湖・久々子くぐし湖の五つの湖から成り、眺望に優れる。漁業が盛ん。国定公園に指定。ラムサール条約湿地。

三方五湖

撮影:新海良夫

み‐がため【身固め】

①身支度をすること。

②身体が強くなるように加持かじをすること。宇治拾遺物語2「晴明、少将をつといだきて―をし」

み‐がたり【身語り】

身の上の物語。身の上話。

み‐がち【身勝ち】

自分にばかり都合のよいようにすること。身がって。狂言、水掛聟「そなたが―な、そちへばかり水をとるものか」

みか‐づき【三日月】

①陰暦で月の第3夜過ぎ頃に出る月。細く、眉の形をしている。〈[季]秋〉。万葉集6「振りさけて―見れば」

②三日月形の略。

③能面。怪士あやかしの一種で妖気のある男面。裏に三日月形の痕のある面から出た名。

三日月

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

み‐がため【身固め】

①身支度をすること。

②身体が強くなるように加持かじをすること。宇治拾遺物語2「晴明、少将をつといだきて―をし」

み‐がたり【身語り】

身の上の物語。身の上話。

み‐がち【身勝ち】

自分にばかり都合のよいようにすること。身がって。狂言、水掛聟「そなたが―な、そちへばかり水をとるものか」

みか‐づき【三日月】

①陰暦で月の第3夜過ぎ頃に出る月。細く、眉の形をしている。〈[季]秋〉。万葉集6「振りさけて―見れば」

②三日月形の略。

③能面。怪士あやかしの一種で妖気のある男面。裏に三日月形の痕のある面から出た名。

三日月

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

⇒みかづき‐がた【三日月形】

⇒みかづき‐こ【三日月湖】

⇒みかづき‐じょろう【三日月女郎】

⇒みかづき‐なり【三日月形】

⇒みかづき‐まゆ【三日月眉】

⇒みかづき‐も【三日月藻】

みかづき‐がた【三日月形】

三日月の形。みかづきなり。

⇒みか‐づき【三日月】

みかづき‐こ【三日月湖】

(→)河跡湖かせきこの俗称。

⇒みか‐づき【三日月】

みかづき‐じょろう【三日月女郎】‥ヂヨラウ

遊郭に登楼して招いた遊女が、初めにちょっと顔を見せただけで出て来ないこと。また、その女郎。

⇒みか‐づき【三日月】

みかづき‐なり【三日月形】

(→)「みかづきがた」に同じ。

⇒みか‐づき【三日月】

みかづき‐まゆ【三日月眉】

三日月形の眉。また、黛まゆずみで三日月形に描いた眉。糸眉。

⇒みか‐づき【三日月】

みかづき‐も【三日月藻】

緑藻チリモの一属。単細胞で美しい三日月形。接合により繁殖。池・湖など比較的きれいな淡水に生ずる。

みかづきも

⇒みかづき‐がた【三日月形】

⇒みかづき‐こ【三日月湖】

⇒みかづき‐じょろう【三日月女郎】

⇒みかづき‐なり【三日月形】

⇒みかづき‐まゆ【三日月眉】

⇒みかづき‐も【三日月藻】

みかづき‐がた【三日月形】

三日月の形。みかづきなり。

⇒みか‐づき【三日月】

みかづき‐こ【三日月湖】

(→)河跡湖かせきこの俗称。

⇒みか‐づき【三日月】

みかづき‐じょろう【三日月女郎】‥ヂヨラウ

遊郭に登楼して招いた遊女が、初めにちょっと顔を見せただけで出て来ないこと。また、その女郎。

⇒みか‐づき【三日月】

みかづき‐なり【三日月形】

(→)「みかづきがた」に同じ。

⇒みか‐づき【三日月】

みかづき‐まゆ【三日月眉】

三日月形の眉。また、黛まゆずみで三日月形に描いた眉。糸眉。

⇒みか‐づき【三日月】

みかづき‐も【三日月藻】

緑藻チリモの一属。単細胞で美しい三日月形。接合により繁殖。池・湖など比較的きれいな淡水に生ずる。

みかづきも

⇒みか‐づき【三日月】

み‐がって【身勝手】

自分の都合だけ考えて行動すること。わがまま。「―な振舞い」

み‐がてり【見がてり】

(ガテリは助詞)見ながら。みがてら。万葉集1「山のへのみ井を―神風の伊勢をとめども相見つるかも」

み‐かど【御門】

①門の尊敬語。源氏物語賢木「―のわたり、所なく立ちこみたりし馬・車うすらぎて」

②特に、皇居の門。宮門。禁門。万葉集18「大王おおきみの―のまもり」

③皇居。皇宮。万葉集3「皇祖すめろきの神の―に外との重へに立ち候さもらひ」

④朝廷。皇室。崇神紀「王室みかどを傾かたぶけたてまつらむとす」

⑤(「帝」とも書く)天皇。万葉集20「天あめの―をかけつれば哭ねのみし泣かゆ」。「時の―」

⑥天皇が治める国土。雄略紀「時に新羅、中国みかどに事つかへず」

⇒みかど‐あげは【帝揚羽】

⇒みかど‐おがみ【御門拝み・朝拝】

⇒みかど‐の‐つかさ【闈司】

⇒みかど‐まいり【御門参り・朝参】

⇒みかど‐まつり【御門祭】

⇒みかど‐もり【御門守】

みかど‐あげは【帝揚羽】

アゲハチョウ科のチョウ。開張約7センチメートル。東南熱帯アジアや日本の本州(紀伊・山口)・四国南部・九州などに分布。特に多産する高知市では特別天然記念物に指定。幼虫はオガタマノキの葉を食う。

ミカドアゲハ(羽化)

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒みか‐づき【三日月】

み‐がって【身勝手】

自分の都合だけ考えて行動すること。わがまま。「―な振舞い」

み‐がてり【見がてり】

(ガテリは助詞)見ながら。みがてら。万葉集1「山のへのみ井を―神風の伊勢をとめども相見つるかも」

み‐かど【御門】

①門の尊敬語。源氏物語賢木「―のわたり、所なく立ちこみたりし馬・車うすらぎて」

②特に、皇居の門。宮門。禁門。万葉集18「大王おおきみの―のまもり」

③皇居。皇宮。万葉集3「皇祖すめろきの神の―に外との重へに立ち候さもらひ」

④朝廷。皇室。崇神紀「王室みかどを傾かたぶけたてまつらむとす」

⑤(「帝」とも書く)天皇。万葉集20「天あめの―をかけつれば哭ねのみし泣かゆ」。「時の―」

⑥天皇が治める国土。雄略紀「時に新羅、中国みかどに事つかへず」

⇒みかど‐あげは【帝揚羽】

⇒みかど‐おがみ【御門拝み・朝拝】

⇒みかど‐の‐つかさ【闈司】

⇒みかど‐まいり【御門参り・朝参】

⇒みかど‐まつり【御門祭】

⇒みかど‐もり【御門守】

みかど‐あげは【帝揚羽】

アゲハチョウ科のチョウ。開張約7センチメートル。東南熱帯アジアや日本の本州(紀伊・山口)・四国南部・九州などに分布。特に多産する高知市では特別天然記念物に指定。幼虫はオガタマノキの葉を食う。

ミカドアゲハ(羽化)

提供:ネイチャー・プロダクション

ミカドアゲハ

提供:NHK

⇒み‐かど【御門】

みかど‐おがみ【御門拝み・朝拝】‥ヲガミ

⇒ちょうはい(朝拝)。孝徳紀「賀正礼みかどおがみのこと畢おわりて」

⇒み‐かど【御門】

みかど‐の‐つかさ【闈司】

⇒いし。

⇒み‐かど【御門】

みかど‐まいり【御門参り・朝参】‥マヰリ

朝廷へ参ること。参内さんだい。雄略紀「臣・連・伴造、毎日ひにひに―し」

⇒み‐かど【御門】

みかど‐まつり【御門祭】

古代、皇居の門に入ってくる邪神を追いはらうため、櫛磐間門くしいわまど・豊磐間門とよいわまどの2神を祀り、6月・12月に行なった祭事。四時祭式「四面―」

⇒み‐かど【御門】

みかど‐もり【御門守】

皇居や貴人の家の門を守ること。また、その人。みかきもり。源氏物語槿「―寒げなるけはひ」

⇒み‐かど【御門】

み‐がね【身金】

自分の金銭。みぜに。浮世草子、好色盛衰記「―ではなしとすすむる」

み‐か・ねる【見兼ねる】

〔他下一〕[文]みか・ぬ(下二)

①見ることができない。たやすく見つけられない。万葉集9「家見れど家も―・ねて」

②見るに堪えない。平気で見ていられない。「―・ねてつい手助けする」「見るに―・ねる」

みかのはら【瓶原】

京都府木津川市の地名。元明天皇以来離宮のあった所。聖武天皇が恭仁くに京を造営。

みか‐の‐もちい【三日の餅】‥モチヒ

平安時代以降、婚礼3日目の夜に新郎・新婦が祝って食べる餅。みかのよのもちい。みよのもちい。みかよのもち。みか。

ミカドアゲハ

提供:NHK

⇒み‐かど【御門】

みかど‐おがみ【御門拝み・朝拝】‥ヲガミ

⇒ちょうはい(朝拝)。孝徳紀「賀正礼みかどおがみのこと畢おわりて」

⇒み‐かど【御門】

みかど‐の‐つかさ【闈司】

⇒いし。

⇒み‐かど【御門】

みかど‐まいり【御門参り・朝参】‥マヰリ

朝廷へ参ること。参内さんだい。雄略紀「臣・連・伴造、毎日ひにひに―し」

⇒み‐かど【御門】

みかど‐まつり【御門祭】

古代、皇居の門に入ってくる邪神を追いはらうため、櫛磐間門くしいわまど・豊磐間門とよいわまどの2神を祀り、6月・12月に行なった祭事。四時祭式「四面―」

⇒み‐かど【御門】

みかど‐もり【御門守】

皇居や貴人の家の門を守ること。また、その人。みかきもり。源氏物語槿「―寒げなるけはひ」

⇒み‐かど【御門】

み‐がね【身金】

自分の金銭。みぜに。浮世草子、好色盛衰記「―ではなしとすすむる」

み‐か・ねる【見兼ねる】

〔他下一〕[文]みか・ぬ(下二)

①見ることができない。たやすく見つけられない。万葉集9「家見れど家も―・ねて」

②見るに堪えない。平気で見ていられない。「―・ねてつい手助けする」「見るに―・ねる」

みかのはら【瓶原】

京都府木津川市の地名。元明天皇以来離宮のあった所。聖武天皇が恭仁くに京を造営。

みか‐の‐もちい【三日の餅】‥モチヒ

平安時代以降、婚礼3日目の夜に新郎・新婦が祝って食べる餅。みかのよのもちい。みよのもちい。みかよのもち。みか。

広辞苑 ページ 18745 での【○見栄を張る】単語。