複数辞典一括検索+![]()

![]()

○水が入るみずがはいる🔗⭐🔉

○水が入るみずがはいる

相撲で、水入りになる。

⇒みず【水】

みず‐かび【水黴】ミヅ‥

卵菌類の一種。水中にある生物の死骸などに寄生。菌糸は水中生活に適し、無色で隔壁がなく、多核性。無性生殖と有性生殖とを併せ行う。

みずかぶり‐ね【水被り根】ミヅ‥

(三陸地方海岸などで)船の航行に危険な海中の暗礁。

みす‐がみ【御簾紙・三栖紙・美栖紙】

(もと簾中れんちゅうの女性が愛用したからいう)奈良県吉野に産する極めて薄く柔らかい和紙。吉野紙よりはやや厚い。古くは鼻紙の極上品で、また表装の裏打ちに用いる。みす。

みずかみ【水上】ミヅ‥

姓氏の一つ。

⇒みずかみ‐つとむ【水上勉】

みず‐がみ【水髪】ミヅ‥

油を用いず水だけで結い、または撫でつけた髪。江戸生艶気樺焼えどうまれうわきのかばやき「さつと―にゆひ、たぶさをつかむと」

みず‐がみしも【水上下】ミヅ‥

水色の上下かみしも。切腹の際などに着用したもの。

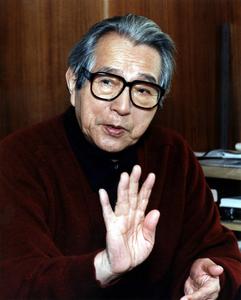

みずかみ‐つとむ【水上勉】ミヅ‥

小説家。福井県生れ。立命館大中退。社会派ミステリー作家として脚光をあびたが、「雁の寺」以降、独自の風土観や宿命観を生かして精力的に活動。作「飢餓海峡」「越前竹人形」など。(1919〜2004)

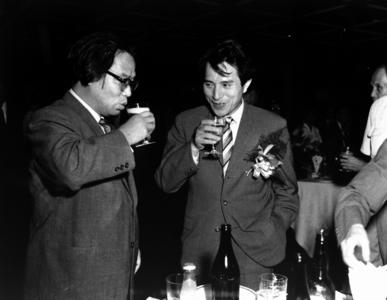

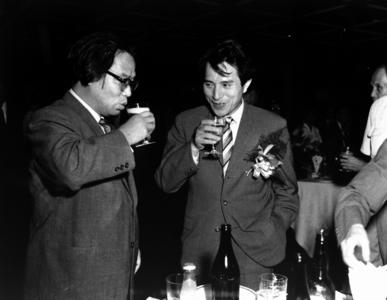

水上勉第45回直木賞パーティで松本清張と(1961年)

提供:毎日新聞社

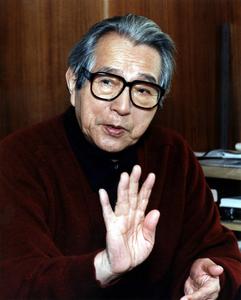

水上勉(1999年)

提供:毎日新聞社

水上勉(1999年)

提供:毎日新聞社

⇒みずかみ【水上】

みず‐かみなり【水神鳴】ミヅ‥

雨を降らせる雷。また、落ちても火を出さない雷。男色大鑑「座敷へ―の落つると」↔火神鳴

みず‐がめ【水瓶・水甕】ミヅ‥

水を貯えておく瓶。〈倭名類聚鈔13〉

⇒みずがめ‐ざ【水瓶座】

みずがめ【水甕】ミヅ‥

短歌雑誌。尾上柴舟さいしゅう主宰。1914年(大正3)創刊。

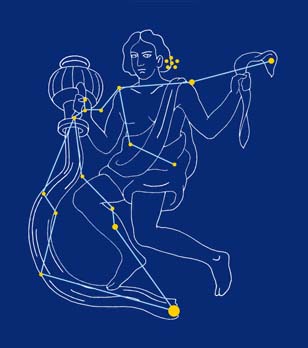

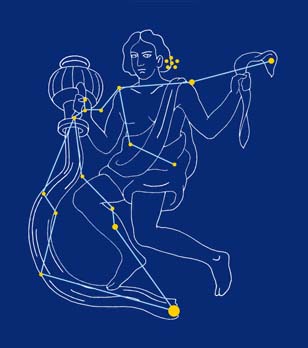

みずがめ‐ざ【水瓶座】ミヅ‥

(Aquarius ラテン)黄道上の第12星座。山羊座やぎざの東、魚座うおざの西にある。古代ローマで太陽がこの座を通る時(2月下旬)が雨季に相当するとされた。

水瓶座

⇒みずかみ【水上】

みず‐かみなり【水神鳴】ミヅ‥

雨を降らせる雷。また、落ちても火を出さない雷。男色大鑑「座敷へ―の落つると」↔火神鳴

みず‐がめ【水瓶・水甕】ミヅ‥

水を貯えておく瓶。〈倭名類聚鈔13〉

⇒みずがめ‐ざ【水瓶座】

みずがめ【水甕】ミヅ‥

短歌雑誌。尾上柴舟さいしゅう主宰。1914年(大正3)創刊。

みずがめ‐ざ【水瓶座】ミヅ‥

(Aquarius ラテン)黄道上の第12星座。山羊座やぎざの東、魚座うおざの西にある。古代ローマで太陽がこの座を通る時(2月下旬)が雨季に相当するとされた。

水瓶座

⇒みず‐がめ【水瓶・水甕】

み‐すがら【身すがら】

①荷物などを持っていないこと。また、連れなどのないこと。身一つ。狂言、木六駄「此の大雪に―さへぢやに、十二匹の牛を独りして追はねばならぬ」

②係累のないひとり身。浄瑠璃、心中天の網島「―の太兵衛と名を取つた男」

みず‐からミヅ‥

昆布に山椒さんしょうを包んだ菓子。また、昆布を結んで砂糖をつけた菓子。

み‐ず‐から【自ら】ミヅカラ

(ミ(身)ツカラの転。ツは助詞、カラはそれ自体の意)

[一]〔名〕

自分自身。古今和歌集序「万葉集に入らぬ古き歌、―のをも奉らしめ給ひてなん」。「―をかえりみる」「―の力で成し遂げる」

[二]〔代〕

わたくし。源氏物語真木柱「―はかく心うき宿世いまは見はてつれば」

[三]〔副〕

自分から。自分自身で。親しく。源氏物語若紫「―聞えさせぬこと」。「―誤りを認める」

みず‐からくり【水絡繰・水機関】ミヅ‥

水を利用した手品の見世物。水の落差を応用して人形を動かす。江戸時代、大坂道頓堀で行われた。〈[季]夏〉

みず‐ガラス【水硝子】ミヅ‥

(water-glass)「珪酸けいさんナトリウム」参照。

⇒みず‐がめ【水瓶・水甕】

み‐すがら【身すがら】

①荷物などを持っていないこと。また、連れなどのないこと。身一つ。狂言、木六駄「此の大雪に―さへぢやに、十二匹の牛を独りして追はねばならぬ」

②係累のないひとり身。浄瑠璃、心中天の網島「―の太兵衛と名を取つた男」

みず‐からミヅ‥

昆布に山椒さんしょうを包んだ菓子。また、昆布を結んで砂糖をつけた菓子。

み‐ず‐から【自ら】ミヅカラ

(ミ(身)ツカラの転。ツは助詞、カラはそれ自体の意)

[一]〔名〕

自分自身。古今和歌集序「万葉集に入らぬ古き歌、―のをも奉らしめ給ひてなん」。「―をかえりみる」「―の力で成し遂げる」

[二]〔代〕

わたくし。源氏物語真木柱「―はかく心うき宿世いまは見はてつれば」

[三]〔副〕

自分から。自分自身で。親しく。源氏物語若紫「―聞えさせぬこと」。「―誤りを認める」

みず‐からくり【水絡繰・水機関】ミヅ‥

水を利用した手品の見世物。水の落差を応用して人形を動かす。江戸時代、大坂道頓堀で行われた。〈[季]夏〉

みず‐ガラス【水硝子】ミヅ‥

(water-glass)「珪酸けいさんナトリウム」参照。

水上勉(1999年)

提供:毎日新聞社

水上勉(1999年)

提供:毎日新聞社

⇒みずかみ【水上】

みず‐かみなり【水神鳴】ミヅ‥

雨を降らせる雷。また、落ちても火を出さない雷。男色大鑑「座敷へ―の落つると」↔火神鳴

みず‐がめ【水瓶・水甕】ミヅ‥

水を貯えておく瓶。〈倭名類聚鈔13〉

⇒みずがめ‐ざ【水瓶座】

みずがめ【水甕】ミヅ‥

短歌雑誌。尾上柴舟さいしゅう主宰。1914年(大正3)創刊。

みずがめ‐ざ【水瓶座】ミヅ‥

(Aquarius ラテン)黄道上の第12星座。山羊座やぎざの東、魚座うおざの西にある。古代ローマで太陽がこの座を通る時(2月下旬)が雨季に相当するとされた。

水瓶座

⇒みずかみ【水上】

みず‐かみなり【水神鳴】ミヅ‥

雨を降らせる雷。また、落ちても火を出さない雷。男色大鑑「座敷へ―の落つると」↔火神鳴

みず‐がめ【水瓶・水甕】ミヅ‥

水を貯えておく瓶。〈倭名類聚鈔13〉

⇒みずがめ‐ざ【水瓶座】

みずがめ【水甕】ミヅ‥

短歌雑誌。尾上柴舟さいしゅう主宰。1914年(大正3)創刊。

みずがめ‐ざ【水瓶座】ミヅ‥

(Aquarius ラテン)黄道上の第12星座。山羊座やぎざの東、魚座うおざの西にある。古代ローマで太陽がこの座を通る時(2月下旬)が雨季に相当するとされた。

水瓶座

⇒みず‐がめ【水瓶・水甕】

み‐すがら【身すがら】

①荷物などを持っていないこと。また、連れなどのないこと。身一つ。狂言、木六駄「此の大雪に―さへぢやに、十二匹の牛を独りして追はねばならぬ」

②係累のないひとり身。浄瑠璃、心中天の網島「―の太兵衛と名を取つた男」

みず‐からミヅ‥

昆布に山椒さんしょうを包んだ菓子。また、昆布を結んで砂糖をつけた菓子。

み‐ず‐から【自ら】ミヅカラ

(ミ(身)ツカラの転。ツは助詞、カラはそれ自体の意)

[一]〔名〕

自分自身。古今和歌集序「万葉集に入らぬ古き歌、―のをも奉らしめ給ひてなん」。「―をかえりみる」「―の力で成し遂げる」

[二]〔代〕

わたくし。源氏物語真木柱「―はかく心うき宿世いまは見はてつれば」

[三]〔副〕

自分から。自分自身で。親しく。源氏物語若紫「―聞えさせぬこと」。「―誤りを認める」

みず‐からくり【水絡繰・水機関】ミヅ‥

水を利用した手品の見世物。水の落差を応用して人形を動かす。江戸時代、大坂道頓堀で行われた。〈[季]夏〉

みず‐ガラス【水硝子】ミヅ‥

(water-glass)「珪酸けいさんナトリウム」参照。

⇒みず‐がめ【水瓶・水甕】

み‐すがら【身すがら】

①荷物などを持っていないこと。また、連れなどのないこと。身一つ。狂言、木六駄「此の大雪に―さへぢやに、十二匹の牛を独りして追はねばならぬ」

②係累のないひとり身。浄瑠璃、心中天の網島「―の太兵衛と名を取つた男」

みず‐からミヅ‥

昆布に山椒さんしょうを包んだ菓子。また、昆布を結んで砂糖をつけた菓子。

み‐ず‐から【自ら】ミヅカラ

(ミ(身)ツカラの転。ツは助詞、カラはそれ自体の意)

[一]〔名〕

自分自身。古今和歌集序「万葉集に入らぬ古き歌、―のをも奉らしめ給ひてなん」。「―をかえりみる」「―の力で成し遂げる」

[二]〔代〕

わたくし。源氏物語真木柱「―はかく心うき宿世いまは見はてつれば」

[三]〔副〕

自分から。自分自身で。親しく。源氏物語若紫「―聞えさせぬこと」。「―誤りを認める」

みず‐からくり【水絡繰・水機関】ミヅ‥

水を利用した手品の見世物。水の落差を応用して人形を動かす。江戸時代、大坂道頓堀で行われた。〈[季]夏〉

みず‐ガラス【水硝子】ミヅ‥

(water-glass)「珪酸けいさんナトリウム」参照。

広辞苑 ページ 18809 での【○水が入る】単語。