複数辞典一括検索+![]()

![]()

○矢の使いやのつかい🔗⭐🔉

○矢の使いやのつかい

やつぎばやの使者。

⇒や【矢・箭】

や‐の‐ね【矢の根】

鏃やじり。〈日葡辞書〉

⇒やのね‐いし【矢の根石】

やのね【矢の根】

歌舞伎十八番の一つ。1729年(享保14)中村座の「扇すえひろ恵方曾我」に、2代市川団十郎が初演。幕府の御研物師とぎものし佐柄木弥太郎の家例の研物始とぎものはじめに、厚綿の布子を着て炬燵櫓に跨がり、大矢の根を研ぐ吉例の所作を、曾我五郎の荒事に取り入れたもの。矢の根五郎。

→文献資料[矢の根]

やのね‐いし【矢の根石】

鏃に使った石。石鏃せきぞく。

⇒や‐の‐ね【矢の根】

やの‐りゅうけい【矢野竜渓】

政治家・小説家。豊後佐伯藩士。本名は文雄。大隈重信の知遇を受け、改進党結成に参画。郵便報知新聞に入り、社長。民権論を主張。のち大阪毎日新聞副社長。小説「経国美談」「浮城うきしろ物語」「新社会」など。(1850〜1931)

→文献資料[経国美談]

⇒やの【矢野】

や‐は

〔助詞〕

(疑問・反語の係助詞ヤに係助詞ハの付いたもの)

①反語。…であるか、いやそんなことはない。…するものか。万葉集9「松がへりしひてあれ―三栗の中上り来ぬ麻呂といふ奴やつこ」。源氏物語須磨「この御いたはりにかからぬ人なく、御徳をよろこばぬ―ありし」

②強い疑問の意を表す。徒然草「乾き砂子の用意―なかりける」

③(「やは…ぬ」の形で)それが実現することを望む意を表す。…ないものか。…てほしい。古今和歌集夏「ほととぎす声も聞こえず山びこは外に鳴く音をこたへ―せぬ」。源氏物語葵「ここに―立たせ給はぬ。所さり聞こえむ」

やば

①不都合なこと。けしからぬこと。奇怪なこと。東海道中膝栗毛6「おどれら、―なこと働きくさるな」

②危険なさまにいう隠語。歌舞伎、韓人漢文手管始「俺が持つてゐると―なによつて」→やばい

や‐ば【矢場】

①矢を射る所。弓場ゆば。

②楊弓場ようきゅうば。楊弓店。

③(表面は楊弓店を営みながら矢取りの女に売春をさせていたことから)淫売屋。「―女」

や‐ば【夜馬】

夜に乗る馬。

やば【野坡】

⇒しだやば(志太野坡)

や‐ば【野馬】

①野飼いの馬。のうま。のま。〈日葡辞書〉

②陽炎かげろう。〈[季]春〉

や‐ばい【野梅】

野生の梅。野に咲く梅。〈[季]春〉

やば・い

〔形〕

不都合である。危険である。「―・い事になる」→やば2

ヤハウェ【Yahweh】

イスラエル人が崇拝した神。万物の創造主で統治者。古来畏れ敬われ、その名は口にされず「主しゅ」と呼ばれる。異読のエホバは非歴史的。ヤーウェ。上帝。天帝。

やば‐おい【野馬追い】‥オヒ

野飼いの馬を追うこと。

やば‐おんな【矢場女】‥ヲンナ

矢場に雇われて客の相手をする女。矢取り女。尾崎紅葉、三人妻「湯島天神の境内に、其頃名代なりし―のよし」

や‐はぎ【矢作・矢矧】

竹に羽をつけて矢を作ること。また、それを業とする人。矢師。

⇒やはぎ‐べ【矢作部・矢矧部】

やはぎ‐がわ【矢作川】‥ガハ

愛知県のほぼ中部を流れる川。木曾山脈南部に発源、岡崎平野を流れて知多湾に注ぐ。長さ117キロメートル。→明治用水

やはぎ‐べ【矢作部・矢矧部】

大和政権で矢の製作を業とした品部しなべ。矢部。

⇒や‐はぎ【矢作・矢矧】

や‐はく【夜泊】

①夜、舟に泊まること。

②夜中に舟を碇泊させること。

やば‐けい【耶馬渓】

大分県北西部、山国川の上流・中流沿岸約50キロメートルの景勝地。本耶馬渓(青の洞門および羅漢寺付近から柿坂付近に至る一帯の峡谷)・深耶馬渓・裏耶馬渓・奥耶馬渓などがある。安山岩質集塊岩の上に熔岩がかぶさり、特に集塊岩は奇観を呈する。頼山陽の命名。耶馬日田英彦山国定公園の一部。

耶馬渓

撮影:山梨勝弘

や‐ばさみ【矢挟み】

(岐阜県で)新しく屋根を葺いたとき棟の上に立てる、12本の竹串に白紙を挟んだ小さな幣ぬさ。

や‐はず【矢筈】

①矢の上端の、弓の弦を受ける部分。箆のの先端を直接その形に削る筩筈よはずのほか、竹・角・木・金属・水晶などで作って差した継筈つぎはずもある。はず。義経記4「壇浦にて互に先駆け争ひて、―を取り給ひし」→矢1(図)。

②矢筈のような形をした文様。

③紋所の名。矢筈の形を描いたもの。並び矢筈・違い矢筈・矢筈車など。

矢筈

や‐ばさみ【矢挟み】

(岐阜県で)新しく屋根を葺いたとき棟の上に立てる、12本の竹串に白紙を挟んだ小さな幣ぬさ。

や‐はず【矢筈】

①矢の上端の、弓の弦を受ける部分。箆のの先端を直接その形に削る筩筈よはずのほか、竹・角・木・金属・水晶などで作って差した継筈つぎはずもある。はず。義経記4「壇浦にて互に先駆け争ひて、―を取り給ひし」→矢1(図)。

②矢筈のような形をした文様。

③紋所の名。矢筈の形を描いたもの。並び矢筈・違い矢筈・矢筈車など。

矢筈

④棒の先に叉またのある、掛物を掛ける具。

⑤真綿を引き延ばして糸を撚よる道具。傾城禁短気「―にかけて真綿ひかせ」

⇒やはず‐えんどう【矢筈豌豆】

⇒やはず‐そう【矢筈草】

⇒やはず‐つみ【矢筈積】

⇒やはず‐もち【矢筈餅】

やはず‐えんどう【矢筈豌豆】‥ヱン‥

カラスノエンドウの別称。

⇒や‐はず【矢筈】

やはず‐そう【矢筈草】‥サウ

マメ科の一年草。高さ10センチメートル前後。葉は小型で長楕円形3枚の小葉から成り、支脈が明瞭で、小葉の先をつまんで引くと矢筈状に切れる。夏、紫紅色の小蝶形花を葉のつけ根に開く。路傍・原野などに群生し、牧草に適する。

⇒や‐はず【矢筈】

やはず‐つみ【矢筈積】

石積みの一方法。石材の対角線を垂直に落とし込むように積むもの。

⇒や‐はず【矢筈】

やはず‐もち【矢筈餅】

具足開きに用いる矢筈状の餅。

⇒や‐はず【矢筈】

やばせ【矢橋】

滋賀県南部、草津市の一地区。琵琶湖の南東岸の旧湖港。「矢橋の帰帆」は近江八景の一つ。

矢橋

撮影:的場 啓

④棒の先に叉またのある、掛物を掛ける具。

⑤真綿を引き延ばして糸を撚よる道具。傾城禁短気「―にかけて真綿ひかせ」

⇒やはず‐えんどう【矢筈豌豆】

⇒やはず‐そう【矢筈草】

⇒やはず‐つみ【矢筈積】

⇒やはず‐もち【矢筈餅】

やはず‐えんどう【矢筈豌豆】‥ヱン‥

カラスノエンドウの別称。

⇒や‐はず【矢筈】

やはず‐そう【矢筈草】‥サウ

マメ科の一年草。高さ10センチメートル前後。葉は小型で長楕円形3枚の小葉から成り、支脈が明瞭で、小葉の先をつまんで引くと矢筈状に切れる。夏、紫紅色の小蝶形花を葉のつけ根に開く。路傍・原野などに群生し、牧草に適する。

⇒や‐はず【矢筈】

やはず‐つみ【矢筈積】

石積みの一方法。石材の対角線を垂直に落とし込むように積むもの。

⇒や‐はず【矢筈】

やはず‐もち【矢筈餅】

具足開きに用いる矢筈状の餅。

⇒や‐はず【矢筈】

やばせ【矢橋】

滋賀県南部、草津市の一地区。琵琶湖の南東岸の旧湖港。「矢橋の帰帆」は近江八景の一つ。

矢橋

撮影:的場 啓

やばせ‐ゆでん【八橋油田】

秋田市北西部にある油田。天然ガスも産出。産油量は1959年頃を最盛期に以後減少。

やはた【八幡】

もと福岡県の市。1963年、門司・小倉・若松・戸畑の4市と合併して北九州市となり、74年以降行政区名は八幡東区・八幡西区。同市の中心的工業地区。

⇒やはた‐せいてつじょ【八幡製鉄所】

やばたい【野馬台】

「野馬台の詩」の略。吉備真備きびのまきびの学才を試すために唐人が読ませたという五言24句の字謎の詩。

やばたい‐こく【邪馬台国・耶馬台国】

⇒やまたいこく

やはた‐せいてつじょ【八幡製鉄所】

⇒やわたせいてつじょ

⇒やはた【八幡】

やばち・い

〔形〕

(東北地方で)じめじめする。

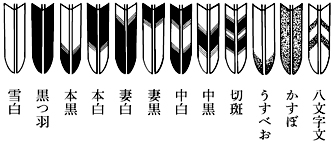

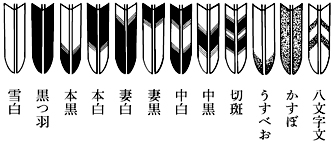

や‐ばね【矢羽・矢羽根】

矢に矧はぐ鳥の羽根。矢をまっすぐに、または旋回しつつ鋭く射当てるために付ける。3枚(三立羽みたてば)、また4枚(四立羽よたてば)用いた。鷲・鷹の羽を第一とし、他のものは雑羽ぞうはと呼んだ。鷲の矢羽は、斑文によって雪白・黒つ羽・本黒などの名がある。

矢羽

やばせ‐ゆでん【八橋油田】

秋田市北西部にある油田。天然ガスも産出。産油量は1959年頃を最盛期に以後減少。

やはた【八幡】

もと福岡県の市。1963年、門司・小倉・若松・戸畑の4市と合併して北九州市となり、74年以降行政区名は八幡東区・八幡西区。同市の中心的工業地区。

⇒やはた‐せいてつじょ【八幡製鉄所】

やばたい【野馬台】

「野馬台の詩」の略。吉備真備きびのまきびの学才を試すために唐人が読ませたという五言24句の字謎の詩。

やばたい‐こく【邪馬台国・耶馬台国】

⇒やまたいこく

やはた‐せいてつじょ【八幡製鉄所】

⇒やわたせいてつじょ

⇒やはた【八幡】

やばち・い

〔形〕

(東北地方で)じめじめする。

や‐ばね【矢羽・矢羽根】

矢に矧はぐ鳥の羽根。矢をまっすぐに、または旋回しつつ鋭く射当てるために付ける。3枚(三立羽みたてば)、また4枚(四立羽よたてば)用いた。鷲・鷹の羽を第一とし、他のものは雑羽ぞうはと呼んだ。鷲の矢羽は、斑文によって雪白・黒つ羽・本黒などの名がある。

矢羽

やはり

〔副〕

(「矢張り」と当てる)

①もとのまま。前と、または他と同様に。(動かさないで)そのまま。史記抄「手足をちつとも―置かずして置きかゆる病者がある」。「私も―困っている」

②思ったとおりに。案の定じょう。いろいろ考えてみても結局は。「―すばらしい人だ」「―負けたか」「かしこいといっても―子供は子供だ」「家は―和風がいい」

⇒やはり野に置け蓮華草

やはり

〔副〕

(「矢張り」と当てる)

①もとのまま。前と、または他と同様に。(動かさないで)そのまま。史記抄「手足をちつとも―置かずして置きかゆる病者がある」。「私も―困っている」

②思ったとおりに。案の定じょう。いろいろ考えてみても結局は。「―すばらしい人だ」「―負けたか」「かしこいといっても―子供は子供だ」「家は―和風がいい」

⇒やはり野に置け蓮華草

や‐ばさみ【矢挟み】

(岐阜県で)新しく屋根を葺いたとき棟の上に立てる、12本の竹串に白紙を挟んだ小さな幣ぬさ。

や‐はず【矢筈】

①矢の上端の、弓の弦を受ける部分。箆のの先端を直接その形に削る筩筈よはずのほか、竹・角・木・金属・水晶などで作って差した継筈つぎはずもある。はず。義経記4「壇浦にて互に先駆け争ひて、―を取り給ひし」→矢1(図)。

②矢筈のような形をした文様。

③紋所の名。矢筈の形を描いたもの。並び矢筈・違い矢筈・矢筈車など。

矢筈

や‐ばさみ【矢挟み】

(岐阜県で)新しく屋根を葺いたとき棟の上に立てる、12本の竹串に白紙を挟んだ小さな幣ぬさ。

や‐はず【矢筈】

①矢の上端の、弓の弦を受ける部分。箆のの先端を直接その形に削る筩筈よはずのほか、竹・角・木・金属・水晶などで作って差した継筈つぎはずもある。はず。義経記4「壇浦にて互に先駆け争ひて、―を取り給ひし」→矢1(図)。

②矢筈のような形をした文様。

③紋所の名。矢筈の形を描いたもの。並び矢筈・違い矢筈・矢筈車など。

矢筈

④棒の先に叉またのある、掛物を掛ける具。

⑤真綿を引き延ばして糸を撚よる道具。傾城禁短気「―にかけて真綿ひかせ」

⇒やはず‐えんどう【矢筈豌豆】

⇒やはず‐そう【矢筈草】

⇒やはず‐つみ【矢筈積】

⇒やはず‐もち【矢筈餅】

やはず‐えんどう【矢筈豌豆】‥ヱン‥

カラスノエンドウの別称。

⇒や‐はず【矢筈】

やはず‐そう【矢筈草】‥サウ

マメ科の一年草。高さ10センチメートル前後。葉は小型で長楕円形3枚の小葉から成り、支脈が明瞭で、小葉の先をつまんで引くと矢筈状に切れる。夏、紫紅色の小蝶形花を葉のつけ根に開く。路傍・原野などに群生し、牧草に適する。

⇒や‐はず【矢筈】

やはず‐つみ【矢筈積】

石積みの一方法。石材の対角線を垂直に落とし込むように積むもの。

⇒や‐はず【矢筈】

やはず‐もち【矢筈餅】

具足開きに用いる矢筈状の餅。

⇒や‐はず【矢筈】

やばせ【矢橋】

滋賀県南部、草津市の一地区。琵琶湖の南東岸の旧湖港。「矢橋の帰帆」は近江八景の一つ。

矢橋

撮影:的場 啓

④棒の先に叉またのある、掛物を掛ける具。

⑤真綿を引き延ばして糸を撚よる道具。傾城禁短気「―にかけて真綿ひかせ」

⇒やはず‐えんどう【矢筈豌豆】

⇒やはず‐そう【矢筈草】

⇒やはず‐つみ【矢筈積】

⇒やはず‐もち【矢筈餅】

やはず‐えんどう【矢筈豌豆】‥ヱン‥

カラスノエンドウの別称。

⇒や‐はず【矢筈】

やはず‐そう【矢筈草】‥サウ

マメ科の一年草。高さ10センチメートル前後。葉は小型で長楕円形3枚の小葉から成り、支脈が明瞭で、小葉の先をつまんで引くと矢筈状に切れる。夏、紫紅色の小蝶形花を葉のつけ根に開く。路傍・原野などに群生し、牧草に適する。

⇒や‐はず【矢筈】

やはず‐つみ【矢筈積】

石積みの一方法。石材の対角線を垂直に落とし込むように積むもの。

⇒や‐はず【矢筈】

やはず‐もち【矢筈餅】

具足開きに用いる矢筈状の餅。

⇒や‐はず【矢筈】

やばせ【矢橋】

滋賀県南部、草津市の一地区。琵琶湖の南東岸の旧湖港。「矢橋の帰帆」は近江八景の一つ。

矢橋

撮影:的場 啓

やばせ‐ゆでん【八橋油田】

秋田市北西部にある油田。天然ガスも産出。産油量は1959年頃を最盛期に以後減少。

やはた【八幡】

もと福岡県の市。1963年、門司・小倉・若松・戸畑の4市と合併して北九州市となり、74年以降行政区名は八幡東区・八幡西区。同市の中心的工業地区。

⇒やはた‐せいてつじょ【八幡製鉄所】

やばたい【野馬台】

「野馬台の詩」の略。吉備真備きびのまきびの学才を試すために唐人が読ませたという五言24句の字謎の詩。

やばたい‐こく【邪馬台国・耶馬台国】

⇒やまたいこく

やはた‐せいてつじょ【八幡製鉄所】

⇒やわたせいてつじょ

⇒やはた【八幡】

やばち・い

〔形〕

(東北地方で)じめじめする。

や‐ばね【矢羽・矢羽根】

矢に矧はぐ鳥の羽根。矢をまっすぐに、または旋回しつつ鋭く射当てるために付ける。3枚(三立羽みたてば)、また4枚(四立羽よたてば)用いた。鷲・鷹の羽を第一とし、他のものは雑羽ぞうはと呼んだ。鷲の矢羽は、斑文によって雪白・黒つ羽・本黒などの名がある。

矢羽

やばせ‐ゆでん【八橋油田】

秋田市北西部にある油田。天然ガスも産出。産油量は1959年頃を最盛期に以後減少。

やはた【八幡】

もと福岡県の市。1963年、門司・小倉・若松・戸畑の4市と合併して北九州市となり、74年以降行政区名は八幡東区・八幡西区。同市の中心的工業地区。

⇒やはた‐せいてつじょ【八幡製鉄所】

やばたい【野馬台】

「野馬台の詩」の略。吉備真備きびのまきびの学才を試すために唐人が読ませたという五言24句の字謎の詩。

やばたい‐こく【邪馬台国・耶馬台国】

⇒やまたいこく

やはた‐せいてつじょ【八幡製鉄所】

⇒やわたせいてつじょ

⇒やはた【八幡】

やばち・い

〔形〕

(東北地方で)じめじめする。

や‐ばね【矢羽・矢羽根】

矢に矧はぐ鳥の羽根。矢をまっすぐに、または旋回しつつ鋭く射当てるために付ける。3枚(三立羽みたてば)、また4枚(四立羽よたてば)用いた。鷲・鷹の羽を第一とし、他のものは雑羽ぞうはと呼んだ。鷲の矢羽は、斑文によって雪白・黒つ羽・本黒などの名がある。

矢羽

やはり

〔副〕

(「矢張り」と当てる)

①もとのまま。前と、または他と同様に。(動かさないで)そのまま。史記抄「手足をちつとも―置かずして置きかゆる病者がある」。「私も―困っている」

②思ったとおりに。案の定じょう。いろいろ考えてみても結局は。「―すばらしい人だ」「―負けたか」「かしこいといっても―子供は子供だ」「家は―和風がいい」

⇒やはり野に置け蓮華草

やはり

〔副〕

(「矢張り」と当てる)

①もとのまま。前と、または他と同様に。(動かさないで)そのまま。史記抄「手足をちつとも―置かずして置きかゆる病者がある」。「私も―困っている」

②思ったとおりに。案の定じょう。いろいろ考えてみても結局は。「―すばらしい人だ」「―負けたか」「かしこいといっても―子供は子供だ」「家は―和風がいい」

⇒やはり野に置け蓮華草

広辞苑 ページ 19818 での【○矢の使い】単語。