複数辞典一括検索+![]()

![]()

○槍が降ってもやりがふっても🔗⭐🔉

○槍が降ってもやりがふっても

どんな難事に出逢おうとも。槍が降ろうが。「火が降っても―」

⇒やり【槍・鎗・鑓】

やり‐がらみ【槍絡み】

槍ぶすまを作って敵軍にあたる一隊。

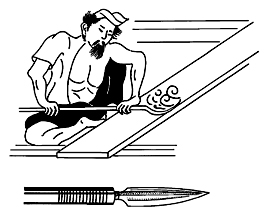

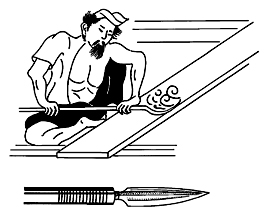

やり‐がんな【槍鉋・鐁】

古代の鉋。槍の穂先の反った形の身に柄をつけたもの。室町時代に現在の台鉋ができ、これに取って代わった。

槍鉋

やり‐きず【槍疵・槍傷】

槍で突かれたきず。やりて。

やりきれ‐ない【遣り切れない】

①最後までやり遂げることができない。「期日までに―」

②がまんできない。たえられない。「暑くて―」

やり‐く【遣句】

連歌・俳諧で、前句がむつかしくて付句を付けにくい場合に、次の句を付けやすいよう軽く付けること。また、その句。俳諧では「逃句」とも。

やり‐くさ【槍草】

〔植〕(→)スズメノテッポウの別称。

やり‐ぐすね【槍薬煉】

手に唾つばをつけて槍を取ること。

やり‐くち【遣り口】

やりよう。しかた。手口。多く、公正・正当でない場合にいう。夏目漱石、吾輩は猫である「其熟練と器用な―にも一寸感心した」。「―がきたない」

やり‐くら【遣り競】

やりあうこと。競うこと。やりかたを競争すること。→競くら

やり‐くり【遣り繰り】

不十分な物事を種々に工夫して都合をつけること。どうにか繰り合わせること。好色一代女2「せはし男に気を付け―の後、やりて呼びて」。「家計の―」

⇒やりくり‐さんだん【遣り繰り算段】

⇒やりくり‐しんしょう【遣り繰り身上】

やりくり‐さんだん【遣り繰り算段】

いろいろとやりくりし工面すること。特に、金銭の都合に苦心すること。「―して資金を集める」

⇒やり‐くり【遣り繰り】

やりくり‐しんしょう【遣り繰り身上】‥シヤウ

やりくってようやく維持する世帯。

⇒やり‐くり【遣り繰り】

やり‐く・る【遣り繰る】

〔他五〕

やりくりをする。

やり‐ごえ【槍声】‥ゴヱ

鋭いとがり声。おこった声。

やり‐こな・す【遣り熟す】

〔他五〕

うまく処理できる。やってのける。「難事を―・す」

やり‐こ・める【遣り込める】

〔他下一〕[文]やりこ・む(下二)

論じつめて相手をだまらせる。言いこめる。言いふせる。「子供に―・められる」

やり‐さき【槍先】

①槍の先端。槍の穂先。物を突き刺すほどの勢いのある長いものにたとえていう。きっさき。ほこさき。好色一代女4「あたら―を都の島原陣の役にも立てず」

②喧嘩・合戦のしはじめ。〈日葡辞書〉

⇒やりさき‐の‐こうみょう【槍先の功名】

やりさき‐の‐こうみょう【槍先の功名】‥ミヤウ

戦場での功績。武功。

⇒やり‐さき【槍先】

やり‐さく【槍柵】

槍を柵のように多く立てならべること。また、そのもの。

やりさび【槍錆】

端唄・うた沢。「槍は錆びても」の略称。浪人となった丹波与作の心意気を歌ったもの。幕末に歌沢笹丸が「与作踊音頭」をもとに改作したという。歌舞伎で下座唄としても用いる。

やり‐し【槍師】

①槍の使い手。槍の名人。

②槍を作る人。

やり‐した【槍下】

槍で突き伏せること。日葡辞書「ヤリシタデクビヲトルハテガラデァ」

⇒やりした‐の‐こうみょう【槍下の高名】

やりした‐の‐こうみょう【槍下の高名】‥カウミヤウ

戦場で敵を突き伏せて首を取ること。

⇒やり‐した【槍下】

やり‐じるし【槍印】

戦陣または外出の時、槍の印付しるしづけの鐶かんにつけて、家名を明らかにした小帛こぎれ・白熊はぐまなどのしるし。

やり‐すぎ【遣り過ぎ】

限度以上にすること。しすぎること。「いくらなんでも―だ」

やり‐すご・す【遣り過ごす】

〔他五〕

①うしろから来たものを前へ行き過ぎさせる。「隊列を―・す」

②ある状態が経過するにまかせる。厄介な物事と関係を持たないですます。「この件を―・すことはできない」

③限度を超えてする。「酒を―・す」

やり‐そこない【遣り損い】‥ソコナヒ

やりそこなうこと。また、そのもの。しそんじ。

やり‐そこな・う【遣り損なう】‥ソコナフ

〔他五〕

①しようとして失敗する。しそんずる。やりそこねる。「あせって―・う」

②する機会をのがす。「遅刻して―・った」

やり‐ぞなえ【槍備え】‥ゾナヘ

槍を構えた隊列・陣形。

やり‐そんじ【遣り損じ】

やりそこなうこと。また、そのもの。しそんじ。

やり‐そん・じる【遣り損じる】

〔他上一〕

「遣り損ずる」に同じ。

やり‐そん・ずる【遣り損ずる】

〔他サ変〕[文]やりそん・ず(サ変)

①やりそこなう。

②乗物などを進めそこなう。

やりたい‐ほうだい【遣りたい放題】‥ハウ‥

(→)「したい放題」に同じ。

やり‐だし【遣出】

船の舳へさきから斜め前方に突き出した短い帆柱。小野寺篤謙、開成丸航海日誌「東方白む頃おひ―の帆を巻立、順風なれば真帆をも張て走り出す」

やり‐だ・す【遣り出す】

〔他五〕

①進め出す。押し出す。天草本平家物語「二位の入道車に乗り、一条大路おおみちへ―・させ実検せられた」

②しだす。しはじめる。

やり‐たなご【槍鱮】

コイ科の淡水産の硬骨魚。全長約10センチメートル。タナゴ類のなかでは体高がやや低い。本州・四国・九州北部の各地に分布。マタナゴ。ボテ。

やり‐だま【槍玉】

槍を手玉のように自由自在に扱うのにいう語。また、人を槍の穂先で突き刺すこと。

⇒槍玉に挙げる

やり‐きず【槍疵・槍傷】

槍で突かれたきず。やりて。

やりきれ‐ない【遣り切れない】

①最後までやり遂げることができない。「期日までに―」

②がまんできない。たえられない。「暑くて―」

やり‐く【遣句】

連歌・俳諧で、前句がむつかしくて付句を付けにくい場合に、次の句を付けやすいよう軽く付けること。また、その句。俳諧では「逃句」とも。

やり‐くさ【槍草】

〔植〕(→)スズメノテッポウの別称。

やり‐ぐすね【槍薬煉】

手に唾つばをつけて槍を取ること。

やり‐くち【遣り口】

やりよう。しかた。手口。多く、公正・正当でない場合にいう。夏目漱石、吾輩は猫である「其熟練と器用な―にも一寸感心した」。「―がきたない」

やり‐くら【遣り競】

やりあうこと。競うこと。やりかたを競争すること。→競くら

やり‐くり【遣り繰り】

不十分な物事を種々に工夫して都合をつけること。どうにか繰り合わせること。好色一代女2「せはし男に気を付け―の後、やりて呼びて」。「家計の―」

⇒やりくり‐さんだん【遣り繰り算段】

⇒やりくり‐しんしょう【遣り繰り身上】

やりくり‐さんだん【遣り繰り算段】

いろいろとやりくりし工面すること。特に、金銭の都合に苦心すること。「―して資金を集める」

⇒やり‐くり【遣り繰り】

やりくり‐しんしょう【遣り繰り身上】‥シヤウ

やりくってようやく維持する世帯。

⇒やり‐くり【遣り繰り】

やり‐く・る【遣り繰る】

〔他五〕

やりくりをする。

やり‐ごえ【槍声】‥ゴヱ

鋭いとがり声。おこった声。

やり‐こな・す【遣り熟す】

〔他五〕

うまく処理できる。やってのける。「難事を―・す」

やり‐こ・める【遣り込める】

〔他下一〕[文]やりこ・む(下二)

論じつめて相手をだまらせる。言いこめる。言いふせる。「子供に―・められる」

やり‐さき【槍先】

①槍の先端。槍の穂先。物を突き刺すほどの勢いのある長いものにたとえていう。きっさき。ほこさき。好色一代女4「あたら―を都の島原陣の役にも立てず」

②喧嘩・合戦のしはじめ。〈日葡辞書〉

⇒やりさき‐の‐こうみょう【槍先の功名】

やりさき‐の‐こうみょう【槍先の功名】‥ミヤウ

戦場での功績。武功。

⇒やり‐さき【槍先】

やり‐さく【槍柵】

槍を柵のように多く立てならべること。また、そのもの。

やりさび【槍錆】

端唄・うた沢。「槍は錆びても」の略称。浪人となった丹波与作の心意気を歌ったもの。幕末に歌沢笹丸が「与作踊音頭」をもとに改作したという。歌舞伎で下座唄としても用いる。

やり‐し【槍師】

①槍の使い手。槍の名人。

②槍を作る人。

やり‐した【槍下】

槍で突き伏せること。日葡辞書「ヤリシタデクビヲトルハテガラデァ」

⇒やりした‐の‐こうみょう【槍下の高名】

やりした‐の‐こうみょう【槍下の高名】‥カウミヤウ

戦場で敵を突き伏せて首を取ること。

⇒やり‐した【槍下】

やり‐じるし【槍印】

戦陣または外出の時、槍の印付しるしづけの鐶かんにつけて、家名を明らかにした小帛こぎれ・白熊はぐまなどのしるし。

やり‐すぎ【遣り過ぎ】

限度以上にすること。しすぎること。「いくらなんでも―だ」

やり‐すご・す【遣り過ごす】

〔他五〕

①うしろから来たものを前へ行き過ぎさせる。「隊列を―・す」

②ある状態が経過するにまかせる。厄介な物事と関係を持たないですます。「この件を―・すことはできない」

③限度を超えてする。「酒を―・す」

やり‐そこない【遣り損い】‥ソコナヒ

やりそこなうこと。また、そのもの。しそんじ。

やり‐そこな・う【遣り損なう】‥ソコナフ

〔他五〕

①しようとして失敗する。しそんずる。やりそこねる。「あせって―・う」

②する機会をのがす。「遅刻して―・った」

やり‐ぞなえ【槍備え】‥ゾナヘ

槍を構えた隊列・陣形。

やり‐そんじ【遣り損じ】

やりそこなうこと。また、そのもの。しそんじ。

やり‐そん・じる【遣り損じる】

〔他上一〕

「遣り損ずる」に同じ。

やり‐そん・ずる【遣り損ずる】

〔他サ変〕[文]やりそん・ず(サ変)

①やりそこなう。

②乗物などを進めそこなう。

やりたい‐ほうだい【遣りたい放題】‥ハウ‥

(→)「したい放題」に同じ。

やり‐だし【遣出】

船の舳へさきから斜め前方に突き出した短い帆柱。小野寺篤謙、開成丸航海日誌「東方白む頃おひ―の帆を巻立、順風なれば真帆をも張て走り出す」

やり‐だ・す【遣り出す】

〔他五〕

①進め出す。押し出す。天草本平家物語「二位の入道車に乗り、一条大路おおみちへ―・させ実検せられた」

②しだす。しはじめる。

やり‐たなご【槍鱮】

コイ科の淡水産の硬骨魚。全長約10センチメートル。タナゴ類のなかでは体高がやや低い。本州・四国・九州北部の各地に分布。マタナゴ。ボテ。

やり‐だま【槍玉】

槍を手玉のように自由自在に扱うのにいう語。また、人を槍の穂先で突き刺すこと。

⇒槍玉に挙げる

やり‐きず【槍疵・槍傷】

槍で突かれたきず。やりて。

やりきれ‐ない【遣り切れない】

①最後までやり遂げることができない。「期日までに―」

②がまんできない。たえられない。「暑くて―」

やり‐く【遣句】

連歌・俳諧で、前句がむつかしくて付句を付けにくい場合に、次の句を付けやすいよう軽く付けること。また、その句。俳諧では「逃句」とも。

やり‐くさ【槍草】

〔植〕(→)スズメノテッポウの別称。

やり‐ぐすね【槍薬煉】

手に唾つばをつけて槍を取ること。

やり‐くち【遣り口】

やりよう。しかた。手口。多く、公正・正当でない場合にいう。夏目漱石、吾輩は猫である「其熟練と器用な―にも一寸感心した」。「―がきたない」

やり‐くら【遣り競】

やりあうこと。競うこと。やりかたを競争すること。→競くら

やり‐くり【遣り繰り】

不十分な物事を種々に工夫して都合をつけること。どうにか繰り合わせること。好色一代女2「せはし男に気を付け―の後、やりて呼びて」。「家計の―」

⇒やりくり‐さんだん【遣り繰り算段】

⇒やりくり‐しんしょう【遣り繰り身上】

やりくり‐さんだん【遣り繰り算段】

いろいろとやりくりし工面すること。特に、金銭の都合に苦心すること。「―して資金を集める」

⇒やり‐くり【遣り繰り】

やりくり‐しんしょう【遣り繰り身上】‥シヤウ

やりくってようやく維持する世帯。

⇒やり‐くり【遣り繰り】

やり‐く・る【遣り繰る】

〔他五〕

やりくりをする。

やり‐ごえ【槍声】‥ゴヱ

鋭いとがり声。おこった声。

やり‐こな・す【遣り熟す】

〔他五〕

うまく処理できる。やってのける。「難事を―・す」

やり‐こ・める【遣り込める】

〔他下一〕[文]やりこ・む(下二)

論じつめて相手をだまらせる。言いこめる。言いふせる。「子供に―・められる」

やり‐さき【槍先】

①槍の先端。槍の穂先。物を突き刺すほどの勢いのある長いものにたとえていう。きっさき。ほこさき。好色一代女4「あたら―を都の島原陣の役にも立てず」

②喧嘩・合戦のしはじめ。〈日葡辞書〉

⇒やりさき‐の‐こうみょう【槍先の功名】

やりさき‐の‐こうみょう【槍先の功名】‥ミヤウ

戦場での功績。武功。

⇒やり‐さき【槍先】

やり‐さく【槍柵】

槍を柵のように多く立てならべること。また、そのもの。

やりさび【槍錆】

端唄・うた沢。「槍は錆びても」の略称。浪人となった丹波与作の心意気を歌ったもの。幕末に歌沢笹丸が「与作踊音頭」をもとに改作したという。歌舞伎で下座唄としても用いる。

やり‐し【槍師】

①槍の使い手。槍の名人。

②槍を作る人。

やり‐した【槍下】

槍で突き伏せること。日葡辞書「ヤリシタデクビヲトルハテガラデァ」

⇒やりした‐の‐こうみょう【槍下の高名】

やりした‐の‐こうみょう【槍下の高名】‥カウミヤウ

戦場で敵を突き伏せて首を取ること。

⇒やり‐した【槍下】

やり‐じるし【槍印】

戦陣または外出の時、槍の印付しるしづけの鐶かんにつけて、家名を明らかにした小帛こぎれ・白熊はぐまなどのしるし。

やり‐すぎ【遣り過ぎ】

限度以上にすること。しすぎること。「いくらなんでも―だ」

やり‐すご・す【遣り過ごす】

〔他五〕

①うしろから来たものを前へ行き過ぎさせる。「隊列を―・す」

②ある状態が経過するにまかせる。厄介な物事と関係を持たないですます。「この件を―・すことはできない」

③限度を超えてする。「酒を―・す」

やり‐そこない【遣り損い】‥ソコナヒ

やりそこなうこと。また、そのもの。しそんじ。

やり‐そこな・う【遣り損なう】‥ソコナフ

〔他五〕

①しようとして失敗する。しそんずる。やりそこねる。「あせって―・う」

②する機会をのがす。「遅刻して―・った」

やり‐ぞなえ【槍備え】‥ゾナヘ

槍を構えた隊列・陣形。

やり‐そんじ【遣り損じ】

やりそこなうこと。また、そのもの。しそんじ。

やり‐そん・じる【遣り損じる】

〔他上一〕

「遣り損ずる」に同じ。

やり‐そん・ずる【遣り損ずる】

〔他サ変〕[文]やりそん・ず(サ変)

①やりそこなう。

②乗物などを進めそこなう。

やりたい‐ほうだい【遣りたい放題】‥ハウ‥

(→)「したい放題」に同じ。

やり‐だし【遣出】

船の舳へさきから斜め前方に突き出した短い帆柱。小野寺篤謙、開成丸航海日誌「東方白む頃おひ―の帆を巻立、順風なれば真帆をも張て走り出す」

やり‐だ・す【遣り出す】

〔他五〕

①進め出す。押し出す。天草本平家物語「二位の入道車に乗り、一条大路おおみちへ―・させ実検せられた」

②しだす。しはじめる。

やり‐たなご【槍鱮】

コイ科の淡水産の硬骨魚。全長約10センチメートル。タナゴ類のなかでは体高がやや低い。本州・四国・九州北部の各地に分布。マタナゴ。ボテ。

やり‐だま【槍玉】

槍を手玉のように自由自在に扱うのにいう語。また、人を槍の穂先で突き刺すこと。

⇒槍玉に挙げる

やり‐きず【槍疵・槍傷】

槍で突かれたきず。やりて。

やりきれ‐ない【遣り切れない】

①最後までやり遂げることができない。「期日までに―」

②がまんできない。たえられない。「暑くて―」

やり‐く【遣句】

連歌・俳諧で、前句がむつかしくて付句を付けにくい場合に、次の句を付けやすいよう軽く付けること。また、その句。俳諧では「逃句」とも。

やり‐くさ【槍草】

〔植〕(→)スズメノテッポウの別称。

やり‐ぐすね【槍薬煉】

手に唾つばをつけて槍を取ること。

やり‐くち【遣り口】

やりよう。しかた。手口。多く、公正・正当でない場合にいう。夏目漱石、吾輩は猫である「其熟練と器用な―にも一寸感心した」。「―がきたない」

やり‐くら【遣り競】

やりあうこと。競うこと。やりかたを競争すること。→競くら

やり‐くり【遣り繰り】

不十分な物事を種々に工夫して都合をつけること。どうにか繰り合わせること。好色一代女2「せはし男に気を付け―の後、やりて呼びて」。「家計の―」

⇒やりくり‐さんだん【遣り繰り算段】

⇒やりくり‐しんしょう【遣り繰り身上】

やりくり‐さんだん【遣り繰り算段】

いろいろとやりくりし工面すること。特に、金銭の都合に苦心すること。「―して資金を集める」

⇒やり‐くり【遣り繰り】

やりくり‐しんしょう【遣り繰り身上】‥シヤウ

やりくってようやく維持する世帯。

⇒やり‐くり【遣り繰り】

やり‐く・る【遣り繰る】

〔他五〕

やりくりをする。

やり‐ごえ【槍声】‥ゴヱ

鋭いとがり声。おこった声。

やり‐こな・す【遣り熟す】

〔他五〕

うまく処理できる。やってのける。「難事を―・す」

やり‐こ・める【遣り込める】

〔他下一〕[文]やりこ・む(下二)

論じつめて相手をだまらせる。言いこめる。言いふせる。「子供に―・められる」

やり‐さき【槍先】

①槍の先端。槍の穂先。物を突き刺すほどの勢いのある長いものにたとえていう。きっさき。ほこさき。好色一代女4「あたら―を都の島原陣の役にも立てず」

②喧嘩・合戦のしはじめ。〈日葡辞書〉

⇒やりさき‐の‐こうみょう【槍先の功名】

やりさき‐の‐こうみょう【槍先の功名】‥ミヤウ

戦場での功績。武功。

⇒やり‐さき【槍先】

やり‐さく【槍柵】

槍を柵のように多く立てならべること。また、そのもの。

やりさび【槍錆】

端唄・うた沢。「槍は錆びても」の略称。浪人となった丹波与作の心意気を歌ったもの。幕末に歌沢笹丸が「与作踊音頭」をもとに改作したという。歌舞伎で下座唄としても用いる。

やり‐し【槍師】

①槍の使い手。槍の名人。

②槍を作る人。

やり‐した【槍下】

槍で突き伏せること。日葡辞書「ヤリシタデクビヲトルハテガラデァ」

⇒やりした‐の‐こうみょう【槍下の高名】

やりした‐の‐こうみょう【槍下の高名】‥カウミヤウ

戦場で敵を突き伏せて首を取ること。

⇒やり‐した【槍下】

やり‐じるし【槍印】

戦陣または外出の時、槍の印付しるしづけの鐶かんにつけて、家名を明らかにした小帛こぎれ・白熊はぐまなどのしるし。

やり‐すぎ【遣り過ぎ】

限度以上にすること。しすぎること。「いくらなんでも―だ」

やり‐すご・す【遣り過ごす】

〔他五〕

①うしろから来たものを前へ行き過ぎさせる。「隊列を―・す」

②ある状態が経過するにまかせる。厄介な物事と関係を持たないですます。「この件を―・すことはできない」

③限度を超えてする。「酒を―・す」

やり‐そこない【遣り損い】‥ソコナヒ

やりそこなうこと。また、そのもの。しそんじ。

やり‐そこな・う【遣り損なう】‥ソコナフ

〔他五〕

①しようとして失敗する。しそんずる。やりそこねる。「あせって―・う」

②する機会をのがす。「遅刻して―・った」

やり‐ぞなえ【槍備え】‥ゾナヘ

槍を構えた隊列・陣形。

やり‐そんじ【遣り損じ】

やりそこなうこと。また、そのもの。しそんじ。

やり‐そん・じる【遣り損じる】

〔他上一〕

「遣り損ずる」に同じ。

やり‐そん・ずる【遣り損ずる】

〔他サ変〕[文]やりそん・ず(サ変)

①やりそこなう。

②乗物などを進めそこなう。

やりたい‐ほうだい【遣りたい放題】‥ハウ‥

(→)「したい放題」に同じ。

やり‐だし【遣出】

船の舳へさきから斜め前方に突き出した短い帆柱。小野寺篤謙、開成丸航海日誌「東方白む頃おひ―の帆を巻立、順風なれば真帆をも張て走り出す」

やり‐だ・す【遣り出す】

〔他五〕

①進め出す。押し出す。天草本平家物語「二位の入道車に乗り、一条大路おおみちへ―・させ実検せられた」

②しだす。しはじめる。

やり‐たなご【槍鱮】

コイ科の淡水産の硬骨魚。全長約10センチメートル。タナゴ類のなかでは体高がやや低い。本州・四国・九州北部の各地に分布。マタナゴ。ボテ。

やり‐だま【槍玉】

槍を手玉のように自由自在に扱うのにいう語。また、人を槍の穂先で突き刺すこと。

⇒槍玉に挙げる

広辞苑 ページ 19917 での【○槍が降っても】単語。