複数辞典一括検索+![]()

![]()

○葦の髄から天井のぞくよしのずいからてんじょうのぞく🔗⭐🔉

○葦の髄から天井のぞくよしのずいからてんじょうのぞく

自分の狭い見識で、広い世界のことについて勝手な判断を下す。

⇒よし【葦・蘆・葭】

よしの‐すぎ【吉野杉】

奈良県吉野地方に産する杉材。古くは吉野川に流して和歌山を経て、京坂地方で利用。磨き丸太や樽丸などが有名。

⇒よしの【吉野】

よしの‐タバコ【吉野煙草】

吉野産の上質のタバコ。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「今日は又―の刻み売」

⇒よしの【吉野】

よしの‐ちょう【吉野朝】‥テウ

(→)南朝2の異称。

⇒よしの【吉野】

よしの‐ぬり【吉野塗】

吉野地方に産する漆器。慶長(1596〜1615)年間に始まる吉野春慶で知られ、黒塗の上に朱漆で木芙蓉を描く吉野絵の椀や盆が著名。

⇒よしの【吉野】

よしの‐の‐みや【吉野の宮】

奈良県吉野郡にあった古代の離宮。大化改新の後に古人大兄皇子、壬申の乱の前に大海人皇子が逃れ、持統天皇以後もしばしば行幸。奈良初期にはこの離宮を中心に芳野監よしのげんという特別行政区を置く。吉野町宮滝の地とされる。

⇒よしの【吉野】

よしの‐びな【吉野雛】

束帯した男女立像の雛人形。

⇒よしの【吉野】

よし‐の‐ほうべい【由奉幣】

即位・大嘗・元服のあるべき由を伊勢神宮に幣使を発遣して告げる臨時の奉幣の儀。即位の由奉幣の初見は758年(天平宝字2)で、のち石清水八幡宮・賀茂神社を加えて三社に奉幣した。

よし‐のぼり【葦登り】

ハゼ科ヨシノボリ属の淡水産硬骨魚の総称(ゴクラクハゼを除く)。東南アジアや東アジアに分布し、日本では各地の河川・湖沼に広く生息する。美味。ゴリ。

ヨシノボリ

提供:東京動物園協会

よじ‐のぼ・る【攀じ上る】ヨヂ‥

〔自五〕

物につかまってのぼる。すがりついてのぼる。「塀に―・る」

よしの‐みくまり‐じんじゃ【吉野水分神社】

奈良県吉野郡吉野町にある元村社。祭神は天水分神ほか。祈雨神として尊崇された。子守明神。

⇒よしの【吉野】

よしの‐もうで【吉野詣で】‥マウデ

奈良県吉野の金峯山寺きんぷせんじに参詣すること。また、その人。

⇒よしの【吉野】

よしの‐やま【吉野山】

奈良県中部、大峰山脈の北側の一支脈の称。南朝の所在地で史跡に富み、古来桜の名所、修験道の根本道場の地。

吉野山

撮影:山梨勝弘

よじ‐のぼ・る【攀じ上る】ヨヂ‥

〔自五〕

物につかまってのぼる。すがりついてのぼる。「塀に―・る」

よしの‐みくまり‐じんじゃ【吉野水分神社】

奈良県吉野郡吉野町にある元村社。祭神は天水分神ほか。祈雨神として尊崇された。子守明神。

⇒よしの【吉野】

よしの‐もうで【吉野詣で】‥マウデ

奈良県吉野の金峯山寺きんぷせんじに参詣すること。また、その人。

⇒よしの【吉野】

よしの‐やま【吉野山】

奈良県中部、大峰山脈の北側の一支脈の称。南朝の所在地で史跡に富み、古来桜の名所、修験道の根本道場の地。

吉野山

撮影:山梨勝弘

⇒よしの【吉野】

よし‐ば・む【由ばむ】

〔自四〕

わけがありそうにふるまう。特別な関心があることをほのめかす。よしめく。大鏡道長「御せうとの殿ばら、われもわれもと―・み申し給ひけれど」

よし‐はらえ【善祓】‥ハラヘ

吉事を招くためにするはらえ。↔悪祓あしはらえ

よしび【好・誼】

親しいまじわり。よしみ。神功紀「厚く―を結びて」

よしひさ‐しんのう【能久親王】‥ワウ

北白川宮第2代。伏見宮邦家親王の第9王子。仁孝天皇の猶子。陸軍大将。近衛師団長として台湾出兵中、台南で没。(1847〜1895)

よしひろ【義弘】

①鎌倉後期、越中国松倉出身の刀工。郷義弘といい、正宗十哲の一人。正宗・吉光と共に三作と称。在銘の現品はないが、加藤清正の肥後江ごう、鍋島勝茂の鍋島江、前田利光の北野江などは有名。

②⇒おおうちよしひろ(大内義弘)

よし‐ふ【葦生】

葦の茂った土地。

よし‐ぶえ【葦笛】

葦で作った笛。

よし‐ぶき【葦葺き】

葦で屋根をふくこと。また、葦でふいた屋根。

よし‐ふしょう【吉不祥】‥シヤウ

よいことと悪いこと。吉凶。

よします【吉益】

姓氏の一つ。

⇒よします‐とうどう【吉益東洞】

よします‐とうどう【吉益東洞】

江戸中期の漢方医。広島の人。古医方を研究し、万病一毒の説を立てた。実験を重んじ、実証的な医学研究の道を開く。著「医事或問」「類聚方」「薬徴」など。(1702〜1773)

⇒よします【吉益】

よしみ【好・誼】

①親しいまじわり。親しみ。交誼。「―を結ぶ」「―を通ずる」

②ちなみ。ゆかり。因縁。「昔の―で」

よしみ【吉見】

姓氏の一つ。

⇒よしみ‐ゆきかず【吉見幸和】

よしみず‐いん【吉水院】‥ミヅヰン

奈良県金峯山寺きんぷせんじの僧坊。大宝(701〜704)年中、役小角えんのおづのの創始といい、源義経の潜居、また後醍醐天皇の行宮あんぐうとして有名。1875年(明治8)吉水よしみず神社と改める。

よしみつ【吉光】

鎌倉後期の刀工。通称、藤四郎。山城粟田口派の名工で、短刀にすぐれる。正宗・義弘と共に三作の一人。粟田口吉光あわたぐちよしみつ。→薬研通やげんどおし吉光

よしみつ【吉満】

姓氏の一つ。

⇒よしみつ‐よしひこ【吉満義彦】

よしみつ‐よしひこ【吉満義彦】

カトリック思想家。鹿児島県生れ。東大卒。上智大教授。ネオ‐トミズムと神秘思想の立場から、近代・現代思想に検討を加えた。(1904〜1945)

⇒よしみつ【吉満】

よしみね【良岑】

姓氏の一つ。

⇒よしみね‐の‐むねさだ【良岑宗貞】

⇒よしみね‐の‐やすよ【良岑安世】

よしみね‐の‐むねさだ【良岑宗貞】

遍昭へんじょうの俗名。

⇒よしみね【良岑】

よしみね‐の‐やすよ【良岑安世】

桓武天皇の皇子。藤原冬嗣の同母弟。大納言に至る。漢詩文をよくし、「経国集」撰者の一人。(785〜830)

⇒よしみね【良岑】

よしみ‐の‐ひゃっけつ【吉見の百穴】‥ヒヤク‥

埼玉県比企郡吉見町にある横穴古墳群。1887年(明治20)坪井正五郎らが発掘。松山城址北方丘陵の西斜面に230個余現存。よしみのひゃくあな。

吉見の百穴

撮影:関戸 勇

⇒よしの【吉野】

よし‐ば・む【由ばむ】

〔自四〕

わけがありそうにふるまう。特別な関心があることをほのめかす。よしめく。大鏡道長「御せうとの殿ばら、われもわれもと―・み申し給ひけれど」

よし‐はらえ【善祓】‥ハラヘ

吉事を招くためにするはらえ。↔悪祓あしはらえ

よしび【好・誼】

親しいまじわり。よしみ。神功紀「厚く―を結びて」

よしひさ‐しんのう【能久親王】‥ワウ

北白川宮第2代。伏見宮邦家親王の第9王子。仁孝天皇の猶子。陸軍大将。近衛師団長として台湾出兵中、台南で没。(1847〜1895)

よしひろ【義弘】

①鎌倉後期、越中国松倉出身の刀工。郷義弘といい、正宗十哲の一人。正宗・吉光と共に三作と称。在銘の現品はないが、加藤清正の肥後江ごう、鍋島勝茂の鍋島江、前田利光の北野江などは有名。

②⇒おおうちよしひろ(大内義弘)

よし‐ふ【葦生】

葦の茂った土地。

よし‐ぶえ【葦笛】

葦で作った笛。

よし‐ぶき【葦葺き】

葦で屋根をふくこと。また、葦でふいた屋根。

よし‐ふしょう【吉不祥】‥シヤウ

よいことと悪いこと。吉凶。

よします【吉益】

姓氏の一つ。

⇒よします‐とうどう【吉益東洞】

よします‐とうどう【吉益東洞】

江戸中期の漢方医。広島の人。古医方を研究し、万病一毒の説を立てた。実験を重んじ、実証的な医学研究の道を開く。著「医事或問」「類聚方」「薬徴」など。(1702〜1773)

⇒よします【吉益】

よしみ【好・誼】

①親しいまじわり。親しみ。交誼。「―を結ぶ」「―を通ずる」

②ちなみ。ゆかり。因縁。「昔の―で」

よしみ【吉見】

姓氏の一つ。

⇒よしみ‐ゆきかず【吉見幸和】

よしみず‐いん【吉水院】‥ミヅヰン

奈良県金峯山寺きんぷせんじの僧坊。大宝(701〜704)年中、役小角えんのおづのの創始といい、源義経の潜居、また後醍醐天皇の行宮あんぐうとして有名。1875年(明治8)吉水よしみず神社と改める。

よしみつ【吉光】

鎌倉後期の刀工。通称、藤四郎。山城粟田口派の名工で、短刀にすぐれる。正宗・義弘と共に三作の一人。粟田口吉光あわたぐちよしみつ。→薬研通やげんどおし吉光

よしみつ【吉満】

姓氏の一つ。

⇒よしみつ‐よしひこ【吉満義彦】

よしみつ‐よしひこ【吉満義彦】

カトリック思想家。鹿児島県生れ。東大卒。上智大教授。ネオ‐トミズムと神秘思想の立場から、近代・現代思想に検討を加えた。(1904〜1945)

⇒よしみつ【吉満】

よしみね【良岑】

姓氏の一つ。

⇒よしみね‐の‐むねさだ【良岑宗貞】

⇒よしみね‐の‐やすよ【良岑安世】

よしみね‐の‐むねさだ【良岑宗貞】

遍昭へんじょうの俗名。

⇒よしみね【良岑】

よしみね‐の‐やすよ【良岑安世】

桓武天皇の皇子。藤原冬嗣の同母弟。大納言に至る。漢詩文をよくし、「経国集」撰者の一人。(785〜830)

⇒よしみね【良岑】

よしみ‐の‐ひゃっけつ【吉見の百穴】‥ヒヤク‥

埼玉県比企郡吉見町にある横穴古墳群。1887年(明治20)坪井正五郎らが発掘。松山城址北方丘陵の西斜面に230個余現存。よしみのひゃくあな。

吉見の百穴

撮影:関戸 勇

よしみ‐ゆきかず【吉見幸和】

(名はヨシカズとも)江戸中期の神道家。尾張の人。神道五部書を偽書と断じ、伊勢・卜部うらべ両派の神道説に反対した。著「五部書説弁」「神学弁疑」など。(1673〜1761)

⇒よしみ【吉見】

よしむら【吉村】

姓氏の一つ。

⇒よしむら‐あきら【吉村昭】

⇒よしむら‐こうざぶろう【吉村公三郎】

⇒よしむら‐とらたろう【吉村虎太郎】

⇒よしむら‐ふゆひこ【吉村冬彦】

⇒よしむら‐りゅう【吉村流】

よしむら【芳村】

長唄唄方の芸姓。家元名の伊三郎のほか、伊十郎・伊四郎・五郎治など。

よしむら‐あきら【吉村昭】

作家。東京生れ。綿密な取材に基づいた作品を多く残す。作「戦艦武蔵」「破獄」「天狗争乱」など。(1927〜2006)

⇒よしむら【吉村】

よしむら‐こうざぶろう【吉村公三郎】‥ラウ

映画監督。滋賀県生れ。男女の心理描写を流麗な演出で描いた。「暖流」「安城家の舞踏会」「女の一生」「大阪物語」など。(1911〜2000)

⇒よしむら【吉村】

よしむら‐とらたろう【吉村虎太郎】‥ラウ

(寅太郎とも書く)幕末の志士。名は重郷。土佐の人。尊攘の挙兵を企てたが、寺田屋騒動で失敗し、投獄。藤本鉄石らと天誅組の乱に参戦し、敗死。(1837〜1863)

⇒よしむら【吉村】

よしむら‐ふゆひこ【吉村冬彦】

寺田寅彦の筆名。

⇒よしむら【吉村】

よしむら‐りゅう【吉村流】‥リウ

上方舞の一流派。明治初年(異説もある)、大阪で吉村ふじ( 〜1909)が創始。4世家元の吉村雄策(1923〜1998)が東京に進出。

⇒よしむら【吉村】

よし‐め・く【由めく】

〔自四〕

「よしばむ」に同じ。紫式部日記「艶がり―・くかたはなし」

よし‐も【縦しも】

〔副〕

(モは間投助詞)「よしや」に同じ。万葉集11「寄する波―寄すとも憎からなくに」

よし‐も‐がな【由もがな】

方法があればいいがなあ。伊勢物語「昔を今になす―」→もがな

よ‐しゃ【輿車】

①輿こしと車。〈色葉字類抄〉

②のりもの。

よしや【吉屋】

姓氏の一つ。

⇒よしや‐のぶこ【吉屋信子】

よし‐や【縦しや】

〔副〕

(ヤは間投助詞)

①たとい。かりに。よしんば。古今和歌集恋「吉野川―人こそつらからめ」。「―うらぶれて異土の乞食かたいとなるとても」(犀星)

②ままよ。どうなってもよい。源氏物語若紫「―命だにとて」

よしや‐がかり【吉屋掛り】

(→)吉屋風ふうに同じ。

よしや‐ぐみ【吉屋組】

江戸前期、万治・寛文ごろの旗本奴はたもとやっこの組の名。六方組の一つ。

よしゃずこう【輿車図考】‥ヅカウ

輿車に関して旧記・古画を挙げて考証した書。松平定信編著。画工は渡辺広輝。1804年(文化1)成る。

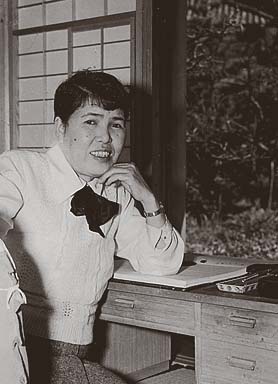

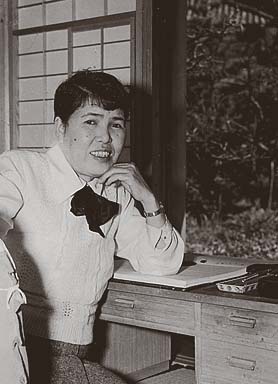

よしや‐のぶこ【吉屋信子】

小説家。新潟県生れ。栃木高女卒。清純な感傷性によって女性に支持された。作「地の果まで」「良人の貞操」「安宅家の人々」など。(1896〜1973)

吉屋信子

撮影:田村 茂

よしみ‐ゆきかず【吉見幸和】

(名はヨシカズとも)江戸中期の神道家。尾張の人。神道五部書を偽書と断じ、伊勢・卜部うらべ両派の神道説に反対した。著「五部書説弁」「神学弁疑」など。(1673〜1761)

⇒よしみ【吉見】

よしむら【吉村】

姓氏の一つ。

⇒よしむら‐あきら【吉村昭】

⇒よしむら‐こうざぶろう【吉村公三郎】

⇒よしむら‐とらたろう【吉村虎太郎】

⇒よしむら‐ふゆひこ【吉村冬彦】

⇒よしむら‐りゅう【吉村流】

よしむら【芳村】

長唄唄方の芸姓。家元名の伊三郎のほか、伊十郎・伊四郎・五郎治など。

よしむら‐あきら【吉村昭】

作家。東京生れ。綿密な取材に基づいた作品を多く残す。作「戦艦武蔵」「破獄」「天狗争乱」など。(1927〜2006)

⇒よしむら【吉村】

よしむら‐こうざぶろう【吉村公三郎】‥ラウ

映画監督。滋賀県生れ。男女の心理描写を流麗な演出で描いた。「暖流」「安城家の舞踏会」「女の一生」「大阪物語」など。(1911〜2000)

⇒よしむら【吉村】

よしむら‐とらたろう【吉村虎太郎】‥ラウ

(寅太郎とも書く)幕末の志士。名は重郷。土佐の人。尊攘の挙兵を企てたが、寺田屋騒動で失敗し、投獄。藤本鉄石らと天誅組の乱に参戦し、敗死。(1837〜1863)

⇒よしむら【吉村】

よしむら‐ふゆひこ【吉村冬彦】

寺田寅彦の筆名。

⇒よしむら【吉村】

よしむら‐りゅう【吉村流】‥リウ

上方舞の一流派。明治初年(異説もある)、大阪で吉村ふじ( 〜1909)が創始。4世家元の吉村雄策(1923〜1998)が東京に進出。

⇒よしむら【吉村】

よし‐め・く【由めく】

〔自四〕

「よしばむ」に同じ。紫式部日記「艶がり―・くかたはなし」

よし‐も【縦しも】

〔副〕

(モは間投助詞)「よしや」に同じ。万葉集11「寄する波―寄すとも憎からなくに」

よし‐も‐がな【由もがな】

方法があればいいがなあ。伊勢物語「昔を今になす―」→もがな

よ‐しゃ【輿車】

①輿こしと車。〈色葉字類抄〉

②のりもの。

よしや【吉屋】

姓氏の一つ。

⇒よしや‐のぶこ【吉屋信子】

よし‐や【縦しや】

〔副〕

(ヤは間投助詞)

①たとい。かりに。よしんば。古今和歌集恋「吉野川―人こそつらからめ」。「―うらぶれて異土の乞食かたいとなるとても」(犀星)

②ままよ。どうなってもよい。源氏物語若紫「―命だにとて」

よしや‐がかり【吉屋掛り】

(→)吉屋風ふうに同じ。

よしや‐ぐみ【吉屋組】

江戸前期、万治・寛文ごろの旗本奴はたもとやっこの組の名。六方組の一つ。

よしゃずこう【輿車図考】‥ヅカウ

輿車に関して旧記・古画を挙げて考証した書。松平定信編著。画工は渡辺広輝。1804年(文化1)成る。

よしや‐のぶこ【吉屋信子】

小説家。新潟県生れ。栃木高女卒。清純な感傷性によって女性に支持された。作「地の果まで」「良人の貞操」「安宅家の人々」など。(1896〜1973)

吉屋信子

撮影:田村 茂

⇒よしや【吉屋】

よしや‐ふう【吉屋風】

吉屋組などの風体。言語・服装などが異体であったという。吉屋がかり。

よ‐しゅ【予修・預修】

〔仏〕(→)逆修ぎゃくしゅ2に同じ。

よ‐しゅう【予州】‥シウ

伊予いよ国の別称。

よ‐しゅう【予習】‥シフ

次に学ぶところを前もって学習すること。「明日の―をする」↔復習

よ‐しゅう【余宗】

別の宗旨。他の宗旨。

よ‐しゅう【余臭】‥シウ

残っているにおい。昔からのなごり。「前代の―をとどめる」

よ‐しゅう【余執】‥シフ

〔仏〕心に残って離れない執念。前世から現世に、または現世から来世まで残る執着。無名抄「この歌の入りて侍るが、生死の―ともなるばかり嬉しく侍るなり」

よ‐しゅう【余習】‥シフ

①残っているならわし。余臭。

②〔仏〕煩悩を断った後にも残る煩悩の潜在的影響力。声聞しょうもんと縁覚えんがくの二乗はこれを断つことができないとされる。

よ‐じゅう【夜中】‥ヂユウ

一晩中。終夜。よもすがら。よどおし。軽口露がはなし「食ふとひとしく腹中痛み、―に二十五たび下りける」

よ‐しゅうごう【余集合】‥シフガフ

〔数〕(→)補集合に同じ。

よしゆき【吉行】

姓氏の一つ。

⇒よしゆき‐じゅんのすけ【吉行淳之介】

よしゆき‐じゅんのすけ【吉行淳之介】

小説家。岡山県生れ。父は小説家・詩人のエイスケ(本名、栄助。1906〜1940)。東大中退。繊細な感覚と抑制的な文体で性の深淵を描く。作「驟雨しゅうう」「砂の上の植物群」「暗室」など。(1924〜1994)

吉行淳之介

撮影:田沼武能

⇒よしや【吉屋】

よしや‐ふう【吉屋風】

吉屋組などの風体。言語・服装などが異体であったという。吉屋がかり。

よ‐しゅ【予修・預修】

〔仏〕(→)逆修ぎゃくしゅ2に同じ。

よ‐しゅう【予州】‥シウ

伊予いよ国の別称。

よ‐しゅう【予習】‥シフ

次に学ぶところを前もって学習すること。「明日の―をする」↔復習

よ‐しゅう【余宗】

別の宗旨。他の宗旨。

よ‐しゅう【余臭】‥シウ

残っているにおい。昔からのなごり。「前代の―をとどめる」

よ‐しゅう【余執】‥シフ

〔仏〕心に残って離れない執念。前世から現世に、または現世から来世まで残る執着。無名抄「この歌の入りて侍るが、生死の―ともなるばかり嬉しく侍るなり」

よ‐しゅう【余習】‥シフ

①残っているならわし。余臭。

②〔仏〕煩悩を断った後にも残る煩悩の潜在的影響力。声聞しょうもんと縁覚えんがくの二乗はこれを断つことができないとされる。

よ‐じゅう【夜中】‥ヂユウ

一晩中。終夜。よもすがら。よどおし。軽口露がはなし「食ふとひとしく腹中痛み、―に二十五たび下りける」

よ‐しゅうごう【余集合】‥シフガフ

〔数〕(→)補集合に同じ。

よしゆき【吉行】

姓氏の一つ。

⇒よしゆき‐じゅんのすけ【吉行淳之介】

よしゆき‐じゅんのすけ【吉行淳之介】

小説家。岡山県生れ。父は小説家・詩人のエイスケ(本名、栄助。1906〜1940)。東大中退。繊細な感覚と抑制的な文体で性の深淵を描く。作「驟雨しゅうう」「砂の上の植物群」「暗室」など。(1924〜1994)

吉行淳之介

撮影:田沼武能

⇒よしゆき【吉行】

よ‐しゅく【予祝】

あらかじめ祝うこと。前祝い。

⇒よしゅく‐ぎょうじ【予祝行事】

よしゅく‐ぎょうじ【予祝行事】‥ギヤウ‥

農産物などの豊穣を祈って、あらかじめ模擬実演する行事。鍬初くわぞめ・庭田植の類。小正月に行うものが多い。

⇒よ‐しゅく【予祝】

よ‐じょう【余乗】

〔仏〕(「乗」は乗物の義で、教法を指す)自宗の教法を宗乗というのに対して、他宗の教法をいう。

よ‐じょう【余剰】

あまり。のこり。剰余。「―農産物」

⇒よじょう‐かち【余剰価値】

よ‐じょう【余情】‥ジヤウ

(ヨセイとも)

①ある行為や表現の目に見えない背後に、なお深く感じられる風情。行為や表現のあとに残る、しんみりとした美的印象。言外の情趣。

②歌論用語。藤原公任が秀歌の条件として重視し、さらに中世歌論において尊重された文学精神の一つで、和歌の表現内容の奥に感受される美的情緒をいう。近代秀歌「昔、貫之…ことばつよくすがたおもしろき様をこのみて、―妖艶の体をよまず」→幽玄

よ‐じょう【余饒】‥ゼウ

ありあまること。

よじょう‐かち【余剰価値】

(→)剰余価値に同じ。

⇒よ‐じょう【余剰】

よじょう‐はん【四畳半】‥デフ‥

日本家屋で、畳4枚半敷きの1間半四方の部屋。

⇒よじょうはん‐しゅみ【四畳半趣味】

よじょうはん‐しゅみ【四畳半趣味】‥デフ‥

待合などのいきな小部屋で浅酌低唱せんしゃくていしょうする趣味。

⇒よじょう‐はん【四畳半】

よ‐しょく【余色】

(→)補色ほしょくに同じ。

よし‐よし【縦し縦し】

〔副〕

どうなろうとも。ままよ。宇津保物語初秋「―見給へ、まめやかにかうのたまひてやあらんとする、さてはえまかで給はじ」

よし‐よし

〔感〕

①相手の行為や気持を良いと認める時にいう語。「―、よくやった」

②相手を慰めたり、なだめたりする時にいう語。「―、もう泣くな」

よし‐よし・し【由由し】

〔形シク〕

由ありげである。わけがありそうである。情趣がありそうである。ゆえゆえし。宇津保物語楼上下「田舎びず―・しく」

よじり‐すじり【捩り捩り】ヨヂリスヂリ

もだえて身をよじること。考え出そうと苦しむさま。宇治拾遺物語5「左右の手にて尻をかかへて、いかにせんいかにせんと、―する程に」

よじ・る【捩る】ヨヂル

[一]〔他五〕

ねじる。ねじまげる。ひねる。浄瑠璃、本朝三国志「腰を―・らし出でて行く」。「身を―・って笑う」

[二]〔自下二〕

⇒よじれる(下一)

よ・じる【攀じる】ヨヂル

〔自上一〕[文]よ・づ(上二)

とりつく。すがる。(木や山に)上ろうとしてすがりつく。日本霊異記中「善業ぜんごう縁に―・ぢて安き堺に引く」。「崖がけを―・じる」

よじ・れる【捩れる】ヨヂレル

〔自下一〕[文]よぢ・る(下二)

ねじれる。よれる。「おかしくて腹が―・れる」

よじろう【与次郎】‥ラウ

①(近世、京都で)非人の頭かしらの通称。東海道中膝栗毛5「―の小屋が此の間の風で谷へふきおとされた」

②与次郎人形の略。

⇒よじろう‐にんぎょう【与次郎人形】

よじろう‐にんぎょう【与次郎人形】‥ラウ‥ギヤウ

(→)弥次郎兵衛やじろべえに同じ。

⇒よじろう【与次郎】

よしわら【吉原】‥ハラ

①江戸の遊郭。1617年(元和3)市内各地に散在していた遊女屋を日本橋葺屋町ふきやちょうに集めたのに始まる。明暦の大火に全焼し、千束日本堤下三谷さんや(現在の台東区千束)に移し、新吉原と称した。北里・北州・北国・北郭などとも呼ばれた。売春防止法により遊郭は廃止。

②静岡県東部、富士山南麓にある東海道五十三次の宿場町。現在は富士市に属し、製紙・自動車・フィルムなどの工業が盛ん。

⇒よしわら‐かご【吉原駕籠】

⇒よしわら‐ぐるい【吉原狂い】

⇒よしわら‐ことば【吉原言葉】

⇒よしわら‐さいけん【吉原細見】

⇒よしわら‐すずめ【吉原雀】

⇒よしわら‐にわか【吉原俄】

⇒よしわら‐ようじ【吉原楊枝】

よしわら【吉原】‥ハラ

姓氏の一つ。

⇒よしわら‐じろう【吉原治良】

よし‐わら【葦原】‥ハラ

葦の生い茂った原。

⇒よしわら‐すずめ【葦原雀・吉原雀】

よしわら‐かご【吉原駕籠】‥ハラ‥

吉原遊郭へ通う遊客を乗せて往来した町駕籠。

⇒よしわら【吉原】

よしわら‐ぐるい【吉原狂い】‥ハラグルヒ

吉原の女郎買いに夢中になること。また、その人。

⇒よしわら【吉原】

よしわら‐ことば【吉原言葉】‥ハラ‥

江戸吉原の遊女などが奴詞やっこことばをまねて用いた特殊な言葉。さとことば。ありんすことば。

⇒よしわら【吉原】

よしわら‐さいけん【吉原細見】‥ハラ‥

(→)細見3に同じ。

⇒よしわら【吉原】

よしわら‐じろう【吉原治良】‥ハラヂラウ

洋画家。大阪生れ。藤田嗣治らに師事。抽象画を描き、九室会・具体美術協会を結成。作「白い円」など。(1905〜1972)

⇒よしわら【吉原】

よしわら‐すずめ【吉原雀】‥ハラ‥

①吉原の遊郭にしばしば往来して、その内情に詳しい人。また、吉原の素見すけん客。

②歌舞伎舞踊の曲名。

㋐長唄。本名題「教草おしえぐさ吉原雀」。初世桜田治助作詞。初世富士田吉治・初世杵屋作十郎作曲。1768年(明和5)初演。吉原の放生会に来た夫婦の鳥売(実は八幡太郎義家)と女鳥売(実は鷹の精)がからんで踊る。

㋑清元。本名題「筐花手向橘かたみのはなたむけのそでのか」。三升屋二三治作詞。初世清元斎兵衛作曲。1824年(文政7)初演。㋐の改作。新吉原雀。

⇒よしわら【吉原】

よしわら‐すずめ【葦原雀・吉原雀】‥ハラ‥

ヨシキリの異称。〈毛吹草2〉

⇒よし‐わら【葦原】

よしわら‐にわか【吉原俄】‥ハラニハカ

江戸吉原で行われた即興の舞踊や劇。

⇒よしわら【吉原】

よしわら‐ようじ【吉原楊枝】‥ハラヤウ‥

房の長い歯磨楊枝。吉原で用いられたのでいう。

⇒よしわら【吉原】

よし‐わるし【善し悪し】

⇒よしあし2

よ‐しん【与信】

商取引で、取引相手に信用を供与すること。「―業務」

よ‐しん【予診】

本格的な診察をする前の予備的な診察。

よ‐しん【予審】

〔法〕旧制で、事件を公判に付すべきか否かを決定する公判前の裁判官による非公開の手続。その判断に必要な事項および公判では取り調べにくいと考えられる事項の取調べを目的とする。日本国憲法施行とともに1947年廃止。

よ‐しん【予震】

(→)前震に同じ。

よ‐しん【余震】

大地震の後に引き続いて起こる小地震。ゆりかえし。→本震

よ‐じん【余人】

①ほかの人。それ以外の人。特に、自分以外の人。よにん。「―をもって代えがたい」「―を交えず語り合う」「―は知らず」

②残余の人。残りの人。

よ‐じん【余塵】‥ヂン

①あとに立つ塵。後塵。

②前人の遺風。余風。「―を拝する」

よ‐じん【余燼】

①もえさし。もえのこり。燼余。「―がくすぶる」

②比喩的に、事件などが一応片づいたあとでも、なお部分的に残っているもの。「興奮の―がさめやらない」

よしん‐ば【縦んば】

〔副〕

かりにそうであっても。たとい。よし。よしや。「―過ちだとしても」

ヨス【麗水】

(Yŏsu)韓国南部、全羅南道東部の港湾都市。朝鮮海峡に面し、古くから軍事・交通・漁業の港として発達。近年は工業地帯として発展。人口30万3千(2000)。

よ・す【止す】

〔他五〕

とどめる。やめる。中止する。浮世床初「ヤイヤイ―・さねへか。此調市でつちはよくいたづらをしやアがる」。「学校を―・す」

よ・す【寄す】

[一]〔他四〕

(「寄す」(他下二)の古い形か)近づける。近寄らせる。万葉集14「夫つま―・しこせね麻てこぶすま」

[二]〔他下二〕

⇒よせる(他下一)。

[三]〔自下二〕

⇒よせる(自下一)

よ‐ず【輿図】‥ヅ

輿地の図。地図。世界地図。

よ・ず【攀づ】ヨヅ

[一]〔他上二〕

つかんで引く。万葉集8「橘の花を―・ぢて坂上大嬢に贈りし歌」

[二]〔自上二〕

⇒よじる(上一)

よ‐すい【余水】

余分の水。

⇒よすい‐はき【余水吐き】

⇒よすい‐ろ【余水路】

よ‐すい【余酔】

まださめきらない酔い。

よすい‐はき【余水吐き】

余水を越流させる構造物・装置。

⇒よ‐すい【余水】

よすい‐ろ【余水路】

ダム・貯水池や水路で水量が一定量以上になったとき、構造物の安定を確保するために余分の水を流す水路。

⇒よ‐すい【余水】

よ‐すう【余数】

残りのかず。余った数。

よすが【縁・因・便】

(古くは清音)

①ゆかり。たより。えん。万葉集16「荒雄らが―の山と見つつ偲はむ」

②夫・妻・子など頼みとする相手。よるべ。源氏物語帚木「やむごとなき―定まり給へるこそ」。「身を寄せる―もない」

③物事をするのに、たよりとなること。手がかり。徒然草「餓うえを助け嵐を防ぐ―なくてはあられぬわざなれば」。「思い出の―となる」

よ‐すがら【夜すがら】

〔副〕

夜どおし。夜もすがら。夜じゅう。終夜。万葉集17「この―に眠いも寝ずに」

よ‐すぎ【世過ぎ】

世渡りをして行くこと。くちすぎ。渡世。生活。「身過ぎ―」

よ‐すすぎ【夜濯ぎ】

夜になってする洗濯。暑い盛りのころ、汗になった肌着類をその夜のうちに洗って干すこと。〈[季]夏〉

よすて‐びと【世捨て人】

世の中を見捨てて隠遁または出家した人。僧侶・隠者など。

よ‐すみ【四隅・四角】

四方のすみ。四方のかど。しぐう。

⇒よすみ‐もち【四隅餅】

よすみ‐もち【四隅餅】

(→)「すみのもち」に同じ。

⇒よ‐すみ【四隅・四角】

よせ【寄せ】

①寄せること。また、寄らせること。千五百番歌合「ふりぬれど杉はしるしも有りぬべし浪の―なき松が浦島」

②寄せ集めること。加えること。「―算」「客―」

③人が望みを託すること。心を寄せること。信任。源氏物語桐壺「―重く」

④うしろみ。後見。源氏物語桐壺「外戚げさくの―なきにては」

⑤ちなみ。ゆかり。縁故。太平記21「御在位の間、風教多くは延喜の聖代を追はれしかば、最もその―ありとて、後醍醐天皇と諡し奉る」

⑥子細。わけ。いわれ。北条記「その―ありて、故殿ことさら憐愍れんみんせしめ給ふ」

⑦(歌学で)縁語。詠歌一体「歌には―あるがよき事。衣には、たつ、きる、うら」

⑧寄敷よせしきの略。

⑨将棋・囲碁の終盤戦。

⑩ゴルフで、(→)アプローチに同じ。

よせ【寄席】

(「よせせき」の略)落語・講談・浄瑠璃・浪花節・手品・音曲など大衆演芸の興行場。寛政期に江戸で常設化。ひとよせせき。よせば。せき。席亭。

よせ‐あし【寄せ足】

(→)「よせて」に同じ。義経記5「―の先陣をぞしたりける」

よせ‐あつめ【寄せ集め】

よせあつめること。また、そのもの。「―の人足」

よせ‐あつ・める【寄せ集める】

〔他下一〕

雑多なものをひとところに集める。「がらくたを―・める」

よせ‐あり【寄蟻】

〔建〕(→)送蟻おくりありに同じ。

よせ‐あわ・す【寄せ合す】‥アハス

[一]〔自四〕

めぐりあう。出合う。狂言、宗論「例の情強じょうごわ者に―・いた」

[二]〔他下二〕

⇒よせあわせる(下一)

よせ‐あわせ【寄せ合せ】‥アハセ

よせあわせること。また、そのもの。よせあつめ。

よせ‐あわ・せる【寄せ合わせる】‥アハセル

〔他下一〕[文]よせあは・す(下二)

寄せて一つに合わせる。よせあつめる。

よ‐せい【余生】

残りの人生。老後に残された人生。余命。「静かに―を送る」

よ‐せい【余声】

あとに残る声。

よ‐せい【余情】

(セイは漢音)

①(→)「よじょう」に同じ。

②みえを張ること。外見を飾ること。好色一代男1「いたづらなる―、おとなもはづかしく」

よ‐せい【余勢】

①あふれるような気力。日葡辞書「ヨセイノヨイヒト」

②ある物事をしたあとで余っている勢い。はずみ。

③残りの勢力。平家物語5「兼康が―六十余人からめとつて」

⇒余勢を駆る

よ‐ぜい【夜勢】

夜襲に行く軍勢。日葡辞書「ヨゼイヲハコブ」

⇒よしゆき【吉行】

よ‐しゅく【予祝】

あらかじめ祝うこと。前祝い。

⇒よしゅく‐ぎょうじ【予祝行事】

よしゅく‐ぎょうじ【予祝行事】‥ギヤウ‥

農産物などの豊穣を祈って、あらかじめ模擬実演する行事。鍬初くわぞめ・庭田植の類。小正月に行うものが多い。

⇒よ‐しゅく【予祝】

よ‐じょう【余乗】

〔仏〕(「乗」は乗物の義で、教法を指す)自宗の教法を宗乗というのに対して、他宗の教法をいう。

よ‐じょう【余剰】

あまり。のこり。剰余。「―農産物」

⇒よじょう‐かち【余剰価値】

よ‐じょう【余情】‥ジヤウ

(ヨセイとも)

①ある行為や表現の目に見えない背後に、なお深く感じられる風情。行為や表現のあとに残る、しんみりとした美的印象。言外の情趣。

②歌論用語。藤原公任が秀歌の条件として重視し、さらに中世歌論において尊重された文学精神の一つで、和歌の表現内容の奥に感受される美的情緒をいう。近代秀歌「昔、貫之…ことばつよくすがたおもしろき様をこのみて、―妖艶の体をよまず」→幽玄

よ‐じょう【余饒】‥ゼウ

ありあまること。

よじょう‐かち【余剰価値】

(→)剰余価値に同じ。

⇒よ‐じょう【余剰】

よじょう‐はん【四畳半】‥デフ‥

日本家屋で、畳4枚半敷きの1間半四方の部屋。

⇒よじょうはん‐しゅみ【四畳半趣味】

よじょうはん‐しゅみ【四畳半趣味】‥デフ‥

待合などのいきな小部屋で浅酌低唱せんしゃくていしょうする趣味。

⇒よじょう‐はん【四畳半】

よ‐しょく【余色】

(→)補色ほしょくに同じ。

よし‐よし【縦し縦し】

〔副〕

どうなろうとも。ままよ。宇津保物語初秋「―見給へ、まめやかにかうのたまひてやあらんとする、さてはえまかで給はじ」

よし‐よし

〔感〕

①相手の行為や気持を良いと認める時にいう語。「―、よくやった」

②相手を慰めたり、なだめたりする時にいう語。「―、もう泣くな」

よし‐よし・し【由由し】

〔形シク〕

由ありげである。わけがありそうである。情趣がありそうである。ゆえゆえし。宇津保物語楼上下「田舎びず―・しく」

よじり‐すじり【捩り捩り】ヨヂリスヂリ

もだえて身をよじること。考え出そうと苦しむさま。宇治拾遺物語5「左右の手にて尻をかかへて、いかにせんいかにせんと、―する程に」

よじ・る【捩る】ヨヂル

[一]〔他五〕

ねじる。ねじまげる。ひねる。浄瑠璃、本朝三国志「腰を―・らし出でて行く」。「身を―・って笑う」

[二]〔自下二〕

⇒よじれる(下一)

よ・じる【攀じる】ヨヂル

〔自上一〕[文]よ・づ(上二)

とりつく。すがる。(木や山に)上ろうとしてすがりつく。日本霊異記中「善業ぜんごう縁に―・ぢて安き堺に引く」。「崖がけを―・じる」

よじ・れる【捩れる】ヨヂレル

〔自下一〕[文]よぢ・る(下二)

ねじれる。よれる。「おかしくて腹が―・れる」

よじろう【与次郎】‥ラウ

①(近世、京都で)非人の頭かしらの通称。東海道中膝栗毛5「―の小屋が此の間の風で谷へふきおとされた」

②与次郎人形の略。

⇒よじろう‐にんぎょう【与次郎人形】

よじろう‐にんぎょう【与次郎人形】‥ラウ‥ギヤウ

(→)弥次郎兵衛やじろべえに同じ。

⇒よじろう【与次郎】

よしわら【吉原】‥ハラ

①江戸の遊郭。1617年(元和3)市内各地に散在していた遊女屋を日本橋葺屋町ふきやちょうに集めたのに始まる。明暦の大火に全焼し、千束日本堤下三谷さんや(現在の台東区千束)に移し、新吉原と称した。北里・北州・北国・北郭などとも呼ばれた。売春防止法により遊郭は廃止。

②静岡県東部、富士山南麓にある東海道五十三次の宿場町。現在は富士市に属し、製紙・自動車・フィルムなどの工業が盛ん。

⇒よしわら‐かご【吉原駕籠】

⇒よしわら‐ぐるい【吉原狂い】

⇒よしわら‐ことば【吉原言葉】

⇒よしわら‐さいけん【吉原細見】

⇒よしわら‐すずめ【吉原雀】

⇒よしわら‐にわか【吉原俄】

⇒よしわら‐ようじ【吉原楊枝】

よしわら【吉原】‥ハラ

姓氏の一つ。

⇒よしわら‐じろう【吉原治良】

よし‐わら【葦原】‥ハラ

葦の生い茂った原。

⇒よしわら‐すずめ【葦原雀・吉原雀】

よしわら‐かご【吉原駕籠】‥ハラ‥

吉原遊郭へ通う遊客を乗せて往来した町駕籠。

⇒よしわら【吉原】

よしわら‐ぐるい【吉原狂い】‥ハラグルヒ

吉原の女郎買いに夢中になること。また、その人。

⇒よしわら【吉原】

よしわら‐ことば【吉原言葉】‥ハラ‥

江戸吉原の遊女などが奴詞やっこことばをまねて用いた特殊な言葉。さとことば。ありんすことば。

⇒よしわら【吉原】

よしわら‐さいけん【吉原細見】‥ハラ‥

(→)細見3に同じ。

⇒よしわら【吉原】

よしわら‐じろう【吉原治良】‥ハラヂラウ

洋画家。大阪生れ。藤田嗣治らに師事。抽象画を描き、九室会・具体美術協会を結成。作「白い円」など。(1905〜1972)

⇒よしわら【吉原】

よしわら‐すずめ【吉原雀】‥ハラ‥

①吉原の遊郭にしばしば往来して、その内情に詳しい人。また、吉原の素見すけん客。

②歌舞伎舞踊の曲名。

㋐長唄。本名題「教草おしえぐさ吉原雀」。初世桜田治助作詞。初世富士田吉治・初世杵屋作十郎作曲。1768年(明和5)初演。吉原の放生会に来た夫婦の鳥売(実は八幡太郎義家)と女鳥売(実は鷹の精)がからんで踊る。

㋑清元。本名題「筐花手向橘かたみのはなたむけのそでのか」。三升屋二三治作詞。初世清元斎兵衛作曲。1824年(文政7)初演。㋐の改作。新吉原雀。

⇒よしわら【吉原】

よしわら‐すずめ【葦原雀・吉原雀】‥ハラ‥

ヨシキリの異称。〈毛吹草2〉

⇒よし‐わら【葦原】

よしわら‐にわか【吉原俄】‥ハラニハカ

江戸吉原で行われた即興の舞踊や劇。

⇒よしわら【吉原】

よしわら‐ようじ【吉原楊枝】‥ハラヤウ‥

房の長い歯磨楊枝。吉原で用いられたのでいう。

⇒よしわら【吉原】

よし‐わるし【善し悪し】

⇒よしあし2

よ‐しん【与信】

商取引で、取引相手に信用を供与すること。「―業務」

よ‐しん【予診】

本格的な診察をする前の予備的な診察。

よ‐しん【予審】

〔法〕旧制で、事件を公判に付すべきか否かを決定する公判前の裁判官による非公開の手続。その判断に必要な事項および公判では取り調べにくいと考えられる事項の取調べを目的とする。日本国憲法施行とともに1947年廃止。

よ‐しん【予震】

(→)前震に同じ。

よ‐しん【余震】

大地震の後に引き続いて起こる小地震。ゆりかえし。→本震

よ‐じん【余人】

①ほかの人。それ以外の人。特に、自分以外の人。よにん。「―をもって代えがたい」「―を交えず語り合う」「―は知らず」

②残余の人。残りの人。

よ‐じん【余塵】‥ヂン

①あとに立つ塵。後塵。

②前人の遺風。余風。「―を拝する」

よ‐じん【余燼】

①もえさし。もえのこり。燼余。「―がくすぶる」

②比喩的に、事件などが一応片づいたあとでも、なお部分的に残っているもの。「興奮の―がさめやらない」

よしん‐ば【縦んば】

〔副〕

かりにそうであっても。たとい。よし。よしや。「―過ちだとしても」

ヨス【麗水】

(Yŏsu)韓国南部、全羅南道東部の港湾都市。朝鮮海峡に面し、古くから軍事・交通・漁業の港として発達。近年は工業地帯として発展。人口30万3千(2000)。

よ・す【止す】

〔他五〕

とどめる。やめる。中止する。浮世床初「ヤイヤイ―・さねへか。此調市でつちはよくいたづらをしやアがる」。「学校を―・す」

よ・す【寄す】

[一]〔他四〕

(「寄す」(他下二)の古い形か)近づける。近寄らせる。万葉集14「夫つま―・しこせね麻てこぶすま」

[二]〔他下二〕

⇒よせる(他下一)。

[三]〔自下二〕

⇒よせる(自下一)

よ‐ず【輿図】‥ヅ

輿地の図。地図。世界地図。

よ・ず【攀づ】ヨヅ

[一]〔他上二〕

つかんで引く。万葉集8「橘の花を―・ぢて坂上大嬢に贈りし歌」

[二]〔自上二〕

⇒よじる(上一)

よ‐すい【余水】

余分の水。

⇒よすい‐はき【余水吐き】

⇒よすい‐ろ【余水路】

よ‐すい【余酔】

まださめきらない酔い。

よすい‐はき【余水吐き】

余水を越流させる構造物・装置。

⇒よ‐すい【余水】

よすい‐ろ【余水路】

ダム・貯水池や水路で水量が一定量以上になったとき、構造物の安定を確保するために余分の水を流す水路。

⇒よ‐すい【余水】

よ‐すう【余数】

残りのかず。余った数。

よすが【縁・因・便】

(古くは清音)

①ゆかり。たより。えん。万葉集16「荒雄らが―の山と見つつ偲はむ」

②夫・妻・子など頼みとする相手。よるべ。源氏物語帚木「やむごとなき―定まり給へるこそ」。「身を寄せる―もない」

③物事をするのに、たよりとなること。手がかり。徒然草「餓うえを助け嵐を防ぐ―なくてはあられぬわざなれば」。「思い出の―となる」

よ‐すがら【夜すがら】

〔副〕

夜どおし。夜もすがら。夜じゅう。終夜。万葉集17「この―に眠いも寝ずに」

よ‐すぎ【世過ぎ】

世渡りをして行くこと。くちすぎ。渡世。生活。「身過ぎ―」

よ‐すすぎ【夜濯ぎ】

夜になってする洗濯。暑い盛りのころ、汗になった肌着類をその夜のうちに洗って干すこと。〈[季]夏〉

よすて‐びと【世捨て人】

世の中を見捨てて隠遁または出家した人。僧侶・隠者など。

よ‐すみ【四隅・四角】

四方のすみ。四方のかど。しぐう。

⇒よすみ‐もち【四隅餅】

よすみ‐もち【四隅餅】

(→)「すみのもち」に同じ。

⇒よ‐すみ【四隅・四角】

よせ【寄せ】

①寄せること。また、寄らせること。千五百番歌合「ふりぬれど杉はしるしも有りぬべし浪の―なき松が浦島」

②寄せ集めること。加えること。「―算」「客―」

③人が望みを託すること。心を寄せること。信任。源氏物語桐壺「―重く」

④うしろみ。後見。源氏物語桐壺「外戚げさくの―なきにては」

⑤ちなみ。ゆかり。縁故。太平記21「御在位の間、風教多くは延喜の聖代を追はれしかば、最もその―ありとて、後醍醐天皇と諡し奉る」

⑥子細。わけ。いわれ。北条記「その―ありて、故殿ことさら憐愍れんみんせしめ給ふ」

⑦(歌学で)縁語。詠歌一体「歌には―あるがよき事。衣には、たつ、きる、うら」

⑧寄敷よせしきの略。

⑨将棋・囲碁の終盤戦。

⑩ゴルフで、(→)アプローチに同じ。

よせ【寄席】

(「よせせき」の略)落語・講談・浄瑠璃・浪花節・手品・音曲など大衆演芸の興行場。寛政期に江戸で常設化。ひとよせせき。よせば。せき。席亭。

よせ‐あし【寄せ足】

(→)「よせて」に同じ。義経記5「―の先陣をぞしたりける」

よせ‐あつめ【寄せ集め】

よせあつめること。また、そのもの。「―の人足」

よせ‐あつ・める【寄せ集める】

〔他下一〕

雑多なものをひとところに集める。「がらくたを―・める」

よせ‐あり【寄蟻】

〔建〕(→)送蟻おくりありに同じ。

よせ‐あわ・す【寄せ合す】‥アハス

[一]〔自四〕

めぐりあう。出合う。狂言、宗論「例の情強じょうごわ者に―・いた」

[二]〔他下二〕

⇒よせあわせる(下一)

よせ‐あわせ【寄せ合せ】‥アハセ

よせあわせること。また、そのもの。よせあつめ。

よせ‐あわ・せる【寄せ合わせる】‥アハセル

〔他下一〕[文]よせあは・す(下二)

寄せて一つに合わせる。よせあつめる。

よ‐せい【余生】

残りの人生。老後に残された人生。余命。「静かに―を送る」

よ‐せい【余声】

あとに残る声。

よ‐せい【余情】

(セイは漢音)

①(→)「よじょう」に同じ。

②みえを張ること。外見を飾ること。好色一代男1「いたづらなる―、おとなもはづかしく」

よ‐せい【余勢】

①あふれるような気力。日葡辞書「ヨセイノヨイヒト」

②ある物事をしたあとで余っている勢い。はずみ。

③残りの勢力。平家物語5「兼康が―六十余人からめとつて」

⇒余勢を駆る

よ‐ぜい【夜勢】

夜襲に行く軍勢。日葡辞書「ヨゼイヲハコブ」

よじ‐のぼ・る【攀じ上る】ヨヂ‥

〔自五〕

物につかまってのぼる。すがりついてのぼる。「塀に―・る」

よしの‐みくまり‐じんじゃ【吉野水分神社】

奈良県吉野郡吉野町にある元村社。祭神は天水分神ほか。祈雨神として尊崇された。子守明神。

⇒よしの【吉野】

よしの‐もうで【吉野詣で】‥マウデ

奈良県吉野の金峯山寺きんぷせんじに参詣すること。また、その人。

⇒よしの【吉野】

よしの‐やま【吉野山】

奈良県中部、大峰山脈の北側の一支脈の称。南朝の所在地で史跡に富み、古来桜の名所、修験道の根本道場の地。

吉野山

撮影:山梨勝弘

よじ‐のぼ・る【攀じ上る】ヨヂ‥

〔自五〕

物につかまってのぼる。すがりついてのぼる。「塀に―・る」

よしの‐みくまり‐じんじゃ【吉野水分神社】

奈良県吉野郡吉野町にある元村社。祭神は天水分神ほか。祈雨神として尊崇された。子守明神。

⇒よしの【吉野】

よしの‐もうで【吉野詣で】‥マウデ

奈良県吉野の金峯山寺きんぷせんじに参詣すること。また、その人。

⇒よしの【吉野】

よしの‐やま【吉野山】

奈良県中部、大峰山脈の北側の一支脈の称。南朝の所在地で史跡に富み、古来桜の名所、修験道の根本道場の地。

吉野山

撮影:山梨勝弘

⇒よしの【吉野】

よし‐ば・む【由ばむ】

〔自四〕

わけがありそうにふるまう。特別な関心があることをほのめかす。よしめく。大鏡道長「御せうとの殿ばら、われもわれもと―・み申し給ひけれど」

よし‐はらえ【善祓】‥ハラヘ

吉事を招くためにするはらえ。↔悪祓あしはらえ

よしび【好・誼】

親しいまじわり。よしみ。神功紀「厚く―を結びて」

よしひさ‐しんのう【能久親王】‥ワウ

北白川宮第2代。伏見宮邦家親王の第9王子。仁孝天皇の猶子。陸軍大将。近衛師団長として台湾出兵中、台南で没。(1847〜1895)

よしひろ【義弘】

①鎌倉後期、越中国松倉出身の刀工。郷義弘といい、正宗十哲の一人。正宗・吉光と共に三作と称。在銘の現品はないが、加藤清正の肥後江ごう、鍋島勝茂の鍋島江、前田利光の北野江などは有名。

②⇒おおうちよしひろ(大内義弘)

よし‐ふ【葦生】

葦の茂った土地。

よし‐ぶえ【葦笛】

葦で作った笛。

よし‐ぶき【葦葺き】

葦で屋根をふくこと。また、葦でふいた屋根。

よし‐ふしょう【吉不祥】‥シヤウ

よいことと悪いこと。吉凶。

よします【吉益】

姓氏の一つ。

⇒よします‐とうどう【吉益東洞】

よします‐とうどう【吉益東洞】

江戸中期の漢方医。広島の人。古医方を研究し、万病一毒の説を立てた。実験を重んじ、実証的な医学研究の道を開く。著「医事或問」「類聚方」「薬徴」など。(1702〜1773)

⇒よします【吉益】

よしみ【好・誼】

①親しいまじわり。親しみ。交誼。「―を結ぶ」「―を通ずる」

②ちなみ。ゆかり。因縁。「昔の―で」

よしみ【吉見】

姓氏の一つ。

⇒よしみ‐ゆきかず【吉見幸和】

よしみず‐いん【吉水院】‥ミヅヰン

奈良県金峯山寺きんぷせんじの僧坊。大宝(701〜704)年中、役小角えんのおづのの創始といい、源義経の潜居、また後醍醐天皇の行宮あんぐうとして有名。1875年(明治8)吉水よしみず神社と改める。

よしみつ【吉光】

鎌倉後期の刀工。通称、藤四郎。山城粟田口派の名工で、短刀にすぐれる。正宗・義弘と共に三作の一人。粟田口吉光あわたぐちよしみつ。→薬研通やげんどおし吉光

よしみつ【吉満】

姓氏の一つ。

⇒よしみつ‐よしひこ【吉満義彦】

よしみつ‐よしひこ【吉満義彦】

カトリック思想家。鹿児島県生れ。東大卒。上智大教授。ネオ‐トミズムと神秘思想の立場から、近代・現代思想に検討を加えた。(1904〜1945)

⇒よしみつ【吉満】

よしみね【良岑】

姓氏の一つ。

⇒よしみね‐の‐むねさだ【良岑宗貞】

⇒よしみね‐の‐やすよ【良岑安世】

よしみね‐の‐むねさだ【良岑宗貞】

遍昭へんじょうの俗名。

⇒よしみね【良岑】

よしみね‐の‐やすよ【良岑安世】

桓武天皇の皇子。藤原冬嗣の同母弟。大納言に至る。漢詩文をよくし、「経国集」撰者の一人。(785〜830)

⇒よしみね【良岑】

よしみ‐の‐ひゃっけつ【吉見の百穴】‥ヒヤク‥

埼玉県比企郡吉見町にある横穴古墳群。1887年(明治20)坪井正五郎らが発掘。松山城址北方丘陵の西斜面に230個余現存。よしみのひゃくあな。

吉見の百穴

撮影:関戸 勇

⇒よしの【吉野】

よし‐ば・む【由ばむ】

〔自四〕

わけがありそうにふるまう。特別な関心があることをほのめかす。よしめく。大鏡道長「御せうとの殿ばら、われもわれもと―・み申し給ひけれど」

よし‐はらえ【善祓】‥ハラヘ

吉事を招くためにするはらえ。↔悪祓あしはらえ

よしび【好・誼】

親しいまじわり。よしみ。神功紀「厚く―を結びて」

よしひさ‐しんのう【能久親王】‥ワウ

北白川宮第2代。伏見宮邦家親王の第9王子。仁孝天皇の猶子。陸軍大将。近衛師団長として台湾出兵中、台南で没。(1847〜1895)

よしひろ【義弘】

①鎌倉後期、越中国松倉出身の刀工。郷義弘といい、正宗十哲の一人。正宗・吉光と共に三作と称。在銘の現品はないが、加藤清正の肥後江ごう、鍋島勝茂の鍋島江、前田利光の北野江などは有名。

②⇒おおうちよしひろ(大内義弘)

よし‐ふ【葦生】

葦の茂った土地。

よし‐ぶえ【葦笛】

葦で作った笛。

よし‐ぶき【葦葺き】

葦で屋根をふくこと。また、葦でふいた屋根。

よし‐ふしょう【吉不祥】‥シヤウ

よいことと悪いこと。吉凶。

よします【吉益】

姓氏の一つ。

⇒よします‐とうどう【吉益東洞】

よします‐とうどう【吉益東洞】

江戸中期の漢方医。広島の人。古医方を研究し、万病一毒の説を立てた。実験を重んじ、実証的な医学研究の道を開く。著「医事或問」「類聚方」「薬徴」など。(1702〜1773)

⇒よします【吉益】

よしみ【好・誼】

①親しいまじわり。親しみ。交誼。「―を結ぶ」「―を通ずる」

②ちなみ。ゆかり。因縁。「昔の―で」

よしみ【吉見】

姓氏の一つ。

⇒よしみ‐ゆきかず【吉見幸和】

よしみず‐いん【吉水院】‥ミヅヰン

奈良県金峯山寺きんぷせんじの僧坊。大宝(701〜704)年中、役小角えんのおづのの創始といい、源義経の潜居、また後醍醐天皇の行宮あんぐうとして有名。1875年(明治8)吉水よしみず神社と改める。

よしみつ【吉光】

鎌倉後期の刀工。通称、藤四郎。山城粟田口派の名工で、短刀にすぐれる。正宗・義弘と共に三作の一人。粟田口吉光あわたぐちよしみつ。→薬研通やげんどおし吉光

よしみつ【吉満】

姓氏の一つ。

⇒よしみつ‐よしひこ【吉満義彦】

よしみつ‐よしひこ【吉満義彦】

カトリック思想家。鹿児島県生れ。東大卒。上智大教授。ネオ‐トミズムと神秘思想の立場から、近代・現代思想に検討を加えた。(1904〜1945)

⇒よしみつ【吉満】

よしみね【良岑】

姓氏の一つ。

⇒よしみね‐の‐むねさだ【良岑宗貞】

⇒よしみね‐の‐やすよ【良岑安世】

よしみね‐の‐むねさだ【良岑宗貞】

遍昭へんじょうの俗名。

⇒よしみね【良岑】

よしみね‐の‐やすよ【良岑安世】

桓武天皇の皇子。藤原冬嗣の同母弟。大納言に至る。漢詩文をよくし、「経国集」撰者の一人。(785〜830)

⇒よしみね【良岑】

よしみ‐の‐ひゃっけつ【吉見の百穴】‥ヒヤク‥

埼玉県比企郡吉見町にある横穴古墳群。1887年(明治20)坪井正五郎らが発掘。松山城址北方丘陵の西斜面に230個余現存。よしみのひゃくあな。

吉見の百穴

撮影:関戸 勇

よしみ‐ゆきかず【吉見幸和】

(名はヨシカズとも)江戸中期の神道家。尾張の人。神道五部書を偽書と断じ、伊勢・卜部うらべ両派の神道説に反対した。著「五部書説弁」「神学弁疑」など。(1673〜1761)

⇒よしみ【吉見】

よしむら【吉村】

姓氏の一つ。

⇒よしむら‐あきら【吉村昭】

⇒よしむら‐こうざぶろう【吉村公三郎】

⇒よしむら‐とらたろう【吉村虎太郎】

⇒よしむら‐ふゆひこ【吉村冬彦】

⇒よしむら‐りゅう【吉村流】

よしむら【芳村】

長唄唄方の芸姓。家元名の伊三郎のほか、伊十郎・伊四郎・五郎治など。

よしむら‐あきら【吉村昭】

作家。東京生れ。綿密な取材に基づいた作品を多く残す。作「戦艦武蔵」「破獄」「天狗争乱」など。(1927〜2006)

⇒よしむら【吉村】

よしむら‐こうざぶろう【吉村公三郎】‥ラウ

映画監督。滋賀県生れ。男女の心理描写を流麗な演出で描いた。「暖流」「安城家の舞踏会」「女の一生」「大阪物語」など。(1911〜2000)

⇒よしむら【吉村】

よしむら‐とらたろう【吉村虎太郎】‥ラウ

(寅太郎とも書く)幕末の志士。名は重郷。土佐の人。尊攘の挙兵を企てたが、寺田屋騒動で失敗し、投獄。藤本鉄石らと天誅組の乱に参戦し、敗死。(1837〜1863)

⇒よしむら【吉村】

よしむら‐ふゆひこ【吉村冬彦】

寺田寅彦の筆名。

⇒よしむら【吉村】

よしむら‐りゅう【吉村流】‥リウ

上方舞の一流派。明治初年(異説もある)、大阪で吉村ふじ( 〜1909)が創始。4世家元の吉村雄策(1923〜1998)が東京に進出。

⇒よしむら【吉村】

よし‐め・く【由めく】

〔自四〕

「よしばむ」に同じ。紫式部日記「艶がり―・くかたはなし」

よし‐も【縦しも】

〔副〕

(モは間投助詞)「よしや」に同じ。万葉集11「寄する波―寄すとも憎からなくに」

よし‐も‐がな【由もがな】

方法があればいいがなあ。伊勢物語「昔を今になす―」→もがな

よ‐しゃ【輿車】

①輿こしと車。〈色葉字類抄〉

②のりもの。

よしや【吉屋】

姓氏の一つ。

⇒よしや‐のぶこ【吉屋信子】

よし‐や【縦しや】

〔副〕

(ヤは間投助詞)

①たとい。かりに。よしんば。古今和歌集恋「吉野川―人こそつらからめ」。「―うらぶれて異土の乞食かたいとなるとても」(犀星)

②ままよ。どうなってもよい。源氏物語若紫「―命だにとて」

よしや‐がかり【吉屋掛り】

(→)吉屋風ふうに同じ。

よしや‐ぐみ【吉屋組】

江戸前期、万治・寛文ごろの旗本奴はたもとやっこの組の名。六方組の一つ。

よしゃずこう【輿車図考】‥ヅカウ

輿車に関して旧記・古画を挙げて考証した書。松平定信編著。画工は渡辺広輝。1804年(文化1)成る。

よしや‐のぶこ【吉屋信子】

小説家。新潟県生れ。栃木高女卒。清純な感傷性によって女性に支持された。作「地の果まで」「良人の貞操」「安宅家の人々」など。(1896〜1973)

吉屋信子

撮影:田村 茂

よしみ‐ゆきかず【吉見幸和】

(名はヨシカズとも)江戸中期の神道家。尾張の人。神道五部書を偽書と断じ、伊勢・卜部うらべ両派の神道説に反対した。著「五部書説弁」「神学弁疑」など。(1673〜1761)

⇒よしみ【吉見】

よしむら【吉村】

姓氏の一つ。

⇒よしむら‐あきら【吉村昭】

⇒よしむら‐こうざぶろう【吉村公三郎】

⇒よしむら‐とらたろう【吉村虎太郎】

⇒よしむら‐ふゆひこ【吉村冬彦】

⇒よしむら‐りゅう【吉村流】

よしむら【芳村】

長唄唄方の芸姓。家元名の伊三郎のほか、伊十郎・伊四郎・五郎治など。

よしむら‐あきら【吉村昭】

作家。東京生れ。綿密な取材に基づいた作品を多く残す。作「戦艦武蔵」「破獄」「天狗争乱」など。(1927〜2006)

⇒よしむら【吉村】

よしむら‐こうざぶろう【吉村公三郎】‥ラウ

映画監督。滋賀県生れ。男女の心理描写を流麗な演出で描いた。「暖流」「安城家の舞踏会」「女の一生」「大阪物語」など。(1911〜2000)

⇒よしむら【吉村】

よしむら‐とらたろう【吉村虎太郎】‥ラウ

(寅太郎とも書く)幕末の志士。名は重郷。土佐の人。尊攘の挙兵を企てたが、寺田屋騒動で失敗し、投獄。藤本鉄石らと天誅組の乱に参戦し、敗死。(1837〜1863)

⇒よしむら【吉村】

よしむら‐ふゆひこ【吉村冬彦】

寺田寅彦の筆名。

⇒よしむら【吉村】

よしむら‐りゅう【吉村流】‥リウ

上方舞の一流派。明治初年(異説もある)、大阪で吉村ふじ( 〜1909)が創始。4世家元の吉村雄策(1923〜1998)が東京に進出。

⇒よしむら【吉村】

よし‐め・く【由めく】

〔自四〕

「よしばむ」に同じ。紫式部日記「艶がり―・くかたはなし」

よし‐も【縦しも】

〔副〕

(モは間投助詞)「よしや」に同じ。万葉集11「寄する波―寄すとも憎からなくに」

よし‐も‐がな【由もがな】

方法があればいいがなあ。伊勢物語「昔を今になす―」→もがな

よ‐しゃ【輿車】

①輿こしと車。〈色葉字類抄〉

②のりもの。

よしや【吉屋】

姓氏の一つ。

⇒よしや‐のぶこ【吉屋信子】

よし‐や【縦しや】

〔副〕

(ヤは間投助詞)

①たとい。かりに。よしんば。古今和歌集恋「吉野川―人こそつらからめ」。「―うらぶれて異土の乞食かたいとなるとても」(犀星)

②ままよ。どうなってもよい。源氏物語若紫「―命だにとて」

よしや‐がかり【吉屋掛り】

(→)吉屋風ふうに同じ。

よしや‐ぐみ【吉屋組】

江戸前期、万治・寛文ごろの旗本奴はたもとやっこの組の名。六方組の一つ。

よしゃずこう【輿車図考】‥ヅカウ

輿車に関して旧記・古画を挙げて考証した書。松平定信編著。画工は渡辺広輝。1804年(文化1)成る。

よしや‐のぶこ【吉屋信子】

小説家。新潟県生れ。栃木高女卒。清純な感傷性によって女性に支持された。作「地の果まで」「良人の貞操」「安宅家の人々」など。(1896〜1973)

吉屋信子

撮影:田村 茂

⇒よしや【吉屋】

よしや‐ふう【吉屋風】

吉屋組などの風体。言語・服装などが異体であったという。吉屋がかり。

よ‐しゅ【予修・預修】

〔仏〕(→)逆修ぎゃくしゅ2に同じ。

よ‐しゅう【予州】‥シウ

伊予いよ国の別称。

よ‐しゅう【予習】‥シフ

次に学ぶところを前もって学習すること。「明日の―をする」↔復習

よ‐しゅう【余宗】

別の宗旨。他の宗旨。

よ‐しゅう【余臭】‥シウ

残っているにおい。昔からのなごり。「前代の―をとどめる」

よ‐しゅう【余執】‥シフ

〔仏〕心に残って離れない執念。前世から現世に、または現世から来世まで残る執着。無名抄「この歌の入りて侍るが、生死の―ともなるばかり嬉しく侍るなり」

よ‐しゅう【余習】‥シフ

①残っているならわし。余臭。

②〔仏〕煩悩を断った後にも残る煩悩の潜在的影響力。声聞しょうもんと縁覚えんがくの二乗はこれを断つことができないとされる。

よ‐じゅう【夜中】‥ヂユウ

一晩中。終夜。よもすがら。よどおし。軽口露がはなし「食ふとひとしく腹中痛み、―に二十五たび下りける」

よ‐しゅうごう【余集合】‥シフガフ

〔数〕(→)補集合に同じ。

よしゆき【吉行】

姓氏の一つ。

⇒よしゆき‐じゅんのすけ【吉行淳之介】

よしゆき‐じゅんのすけ【吉行淳之介】

小説家。岡山県生れ。父は小説家・詩人のエイスケ(本名、栄助。1906〜1940)。東大中退。繊細な感覚と抑制的な文体で性の深淵を描く。作「驟雨しゅうう」「砂の上の植物群」「暗室」など。(1924〜1994)

吉行淳之介

撮影:田沼武能

⇒よしや【吉屋】

よしや‐ふう【吉屋風】

吉屋組などの風体。言語・服装などが異体であったという。吉屋がかり。

よ‐しゅ【予修・預修】

〔仏〕(→)逆修ぎゃくしゅ2に同じ。

よ‐しゅう【予州】‥シウ

伊予いよ国の別称。

よ‐しゅう【予習】‥シフ

次に学ぶところを前もって学習すること。「明日の―をする」↔復習

よ‐しゅう【余宗】

別の宗旨。他の宗旨。

よ‐しゅう【余臭】‥シウ

残っているにおい。昔からのなごり。「前代の―をとどめる」

よ‐しゅう【余執】‥シフ

〔仏〕心に残って離れない執念。前世から現世に、または現世から来世まで残る執着。無名抄「この歌の入りて侍るが、生死の―ともなるばかり嬉しく侍るなり」

よ‐しゅう【余習】‥シフ

①残っているならわし。余臭。

②〔仏〕煩悩を断った後にも残る煩悩の潜在的影響力。声聞しょうもんと縁覚えんがくの二乗はこれを断つことができないとされる。

よ‐じゅう【夜中】‥ヂユウ

一晩中。終夜。よもすがら。よどおし。軽口露がはなし「食ふとひとしく腹中痛み、―に二十五たび下りける」

よ‐しゅうごう【余集合】‥シフガフ

〔数〕(→)補集合に同じ。

よしゆき【吉行】

姓氏の一つ。

⇒よしゆき‐じゅんのすけ【吉行淳之介】

よしゆき‐じゅんのすけ【吉行淳之介】

小説家。岡山県生れ。父は小説家・詩人のエイスケ(本名、栄助。1906〜1940)。東大中退。繊細な感覚と抑制的な文体で性の深淵を描く。作「驟雨しゅうう」「砂の上の植物群」「暗室」など。(1924〜1994)

吉行淳之介

撮影:田沼武能

⇒よしゆき【吉行】

よ‐しゅく【予祝】

あらかじめ祝うこと。前祝い。

⇒よしゅく‐ぎょうじ【予祝行事】

よしゅく‐ぎょうじ【予祝行事】‥ギヤウ‥

農産物などの豊穣を祈って、あらかじめ模擬実演する行事。鍬初くわぞめ・庭田植の類。小正月に行うものが多い。

⇒よ‐しゅく【予祝】

よ‐じょう【余乗】

〔仏〕(「乗」は乗物の義で、教法を指す)自宗の教法を宗乗というのに対して、他宗の教法をいう。

よ‐じょう【余剰】

あまり。のこり。剰余。「―農産物」

⇒よじょう‐かち【余剰価値】

よ‐じょう【余情】‥ジヤウ

(ヨセイとも)

①ある行為や表現の目に見えない背後に、なお深く感じられる風情。行為や表現のあとに残る、しんみりとした美的印象。言外の情趣。

②歌論用語。藤原公任が秀歌の条件として重視し、さらに中世歌論において尊重された文学精神の一つで、和歌の表現内容の奥に感受される美的情緒をいう。近代秀歌「昔、貫之…ことばつよくすがたおもしろき様をこのみて、―妖艶の体をよまず」→幽玄

よ‐じょう【余饒】‥ゼウ

ありあまること。

よじょう‐かち【余剰価値】

(→)剰余価値に同じ。

⇒よ‐じょう【余剰】

よじょう‐はん【四畳半】‥デフ‥

日本家屋で、畳4枚半敷きの1間半四方の部屋。

⇒よじょうはん‐しゅみ【四畳半趣味】

よじょうはん‐しゅみ【四畳半趣味】‥デフ‥

待合などのいきな小部屋で浅酌低唱せんしゃくていしょうする趣味。

⇒よじょう‐はん【四畳半】

よ‐しょく【余色】

(→)補色ほしょくに同じ。

よし‐よし【縦し縦し】

〔副〕

どうなろうとも。ままよ。宇津保物語初秋「―見給へ、まめやかにかうのたまひてやあらんとする、さてはえまかで給はじ」

よし‐よし

〔感〕

①相手の行為や気持を良いと認める時にいう語。「―、よくやった」

②相手を慰めたり、なだめたりする時にいう語。「―、もう泣くな」

よし‐よし・し【由由し】

〔形シク〕

由ありげである。わけがありそうである。情趣がありそうである。ゆえゆえし。宇津保物語楼上下「田舎びず―・しく」

よじり‐すじり【捩り捩り】ヨヂリスヂリ

もだえて身をよじること。考え出そうと苦しむさま。宇治拾遺物語5「左右の手にて尻をかかへて、いかにせんいかにせんと、―する程に」

よじ・る【捩る】ヨヂル

[一]〔他五〕

ねじる。ねじまげる。ひねる。浄瑠璃、本朝三国志「腰を―・らし出でて行く」。「身を―・って笑う」

[二]〔自下二〕

⇒よじれる(下一)

よ・じる【攀じる】ヨヂル

〔自上一〕[文]よ・づ(上二)

とりつく。すがる。(木や山に)上ろうとしてすがりつく。日本霊異記中「善業ぜんごう縁に―・ぢて安き堺に引く」。「崖がけを―・じる」

よじ・れる【捩れる】ヨヂレル

〔自下一〕[文]よぢ・る(下二)

ねじれる。よれる。「おかしくて腹が―・れる」

よじろう【与次郎】‥ラウ

①(近世、京都で)非人の頭かしらの通称。東海道中膝栗毛5「―の小屋が此の間の風で谷へふきおとされた」

②与次郎人形の略。

⇒よじろう‐にんぎょう【与次郎人形】

よじろう‐にんぎょう【与次郎人形】‥ラウ‥ギヤウ

(→)弥次郎兵衛やじろべえに同じ。

⇒よじろう【与次郎】

よしわら【吉原】‥ハラ

①江戸の遊郭。1617年(元和3)市内各地に散在していた遊女屋を日本橋葺屋町ふきやちょうに集めたのに始まる。明暦の大火に全焼し、千束日本堤下三谷さんや(現在の台東区千束)に移し、新吉原と称した。北里・北州・北国・北郭などとも呼ばれた。売春防止法により遊郭は廃止。

②静岡県東部、富士山南麓にある東海道五十三次の宿場町。現在は富士市に属し、製紙・自動車・フィルムなどの工業が盛ん。

⇒よしわら‐かご【吉原駕籠】

⇒よしわら‐ぐるい【吉原狂い】

⇒よしわら‐ことば【吉原言葉】

⇒よしわら‐さいけん【吉原細見】

⇒よしわら‐すずめ【吉原雀】

⇒よしわら‐にわか【吉原俄】

⇒よしわら‐ようじ【吉原楊枝】

よしわら【吉原】‥ハラ

姓氏の一つ。

⇒よしわら‐じろう【吉原治良】

よし‐わら【葦原】‥ハラ

葦の生い茂った原。

⇒よしわら‐すずめ【葦原雀・吉原雀】

よしわら‐かご【吉原駕籠】‥ハラ‥

吉原遊郭へ通う遊客を乗せて往来した町駕籠。

⇒よしわら【吉原】

よしわら‐ぐるい【吉原狂い】‥ハラグルヒ

吉原の女郎買いに夢中になること。また、その人。

⇒よしわら【吉原】

よしわら‐ことば【吉原言葉】‥ハラ‥

江戸吉原の遊女などが奴詞やっこことばをまねて用いた特殊な言葉。さとことば。ありんすことば。

⇒よしわら【吉原】

よしわら‐さいけん【吉原細見】‥ハラ‥

(→)細見3に同じ。

⇒よしわら【吉原】

よしわら‐じろう【吉原治良】‥ハラヂラウ

洋画家。大阪生れ。藤田嗣治らに師事。抽象画を描き、九室会・具体美術協会を結成。作「白い円」など。(1905〜1972)

⇒よしわら【吉原】

よしわら‐すずめ【吉原雀】‥ハラ‥

①吉原の遊郭にしばしば往来して、その内情に詳しい人。また、吉原の素見すけん客。

②歌舞伎舞踊の曲名。

㋐長唄。本名題「教草おしえぐさ吉原雀」。初世桜田治助作詞。初世富士田吉治・初世杵屋作十郎作曲。1768年(明和5)初演。吉原の放生会に来た夫婦の鳥売(実は八幡太郎義家)と女鳥売(実は鷹の精)がからんで踊る。

㋑清元。本名題「筐花手向橘かたみのはなたむけのそでのか」。三升屋二三治作詞。初世清元斎兵衛作曲。1824年(文政7)初演。㋐の改作。新吉原雀。

⇒よしわら【吉原】

よしわら‐すずめ【葦原雀・吉原雀】‥ハラ‥

ヨシキリの異称。〈毛吹草2〉

⇒よし‐わら【葦原】

よしわら‐にわか【吉原俄】‥ハラニハカ

江戸吉原で行われた即興の舞踊や劇。

⇒よしわら【吉原】

よしわら‐ようじ【吉原楊枝】‥ハラヤウ‥

房の長い歯磨楊枝。吉原で用いられたのでいう。

⇒よしわら【吉原】

よし‐わるし【善し悪し】

⇒よしあし2

よ‐しん【与信】

商取引で、取引相手に信用を供与すること。「―業務」

よ‐しん【予診】

本格的な診察をする前の予備的な診察。

よ‐しん【予審】

〔法〕旧制で、事件を公判に付すべきか否かを決定する公判前の裁判官による非公開の手続。その判断に必要な事項および公判では取り調べにくいと考えられる事項の取調べを目的とする。日本国憲法施行とともに1947年廃止。

よ‐しん【予震】

(→)前震に同じ。

よ‐しん【余震】

大地震の後に引き続いて起こる小地震。ゆりかえし。→本震

よ‐じん【余人】

①ほかの人。それ以外の人。特に、自分以外の人。よにん。「―をもって代えがたい」「―を交えず語り合う」「―は知らず」

②残余の人。残りの人。

よ‐じん【余塵】‥ヂン

①あとに立つ塵。後塵。

②前人の遺風。余風。「―を拝する」

よ‐じん【余燼】

①もえさし。もえのこり。燼余。「―がくすぶる」

②比喩的に、事件などが一応片づいたあとでも、なお部分的に残っているもの。「興奮の―がさめやらない」

よしん‐ば【縦んば】

〔副〕

かりにそうであっても。たとい。よし。よしや。「―過ちだとしても」

ヨス【麗水】

(Yŏsu)韓国南部、全羅南道東部の港湾都市。朝鮮海峡に面し、古くから軍事・交通・漁業の港として発達。近年は工業地帯として発展。人口30万3千(2000)。

よ・す【止す】

〔他五〕

とどめる。やめる。中止する。浮世床初「ヤイヤイ―・さねへか。此調市でつちはよくいたづらをしやアがる」。「学校を―・す」

よ・す【寄す】

[一]〔他四〕

(「寄す」(他下二)の古い形か)近づける。近寄らせる。万葉集14「夫つま―・しこせね麻てこぶすま」

[二]〔他下二〕

⇒よせる(他下一)。

[三]〔自下二〕

⇒よせる(自下一)

よ‐ず【輿図】‥ヅ

輿地の図。地図。世界地図。

よ・ず【攀づ】ヨヅ

[一]〔他上二〕

つかんで引く。万葉集8「橘の花を―・ぢて坂上大嬢に贈りし歌」

[二]〔自上二〕

⇒よじる(上一)

よ‐すい【余水】

余分の水。

⇒よすい‐はき【余水吐き】

⇒よすい‐ろ【余水路】

よ‐すい【余酔】

まださめきらない酔い。

よすい‐はき【余水吐き】

余水を越流させる構造物・装置。

⇒よ‐すい【余水】

よすい‐ろ【余水路】

ダム・貯水池や水路で水量が一定量以上になったとき、構造物の安定を確保するために余分の水を流す水路。

⇒よ‐すい【余水】

よ‐すう【余数】

残りのかず。余った数。

よすが【縁・因・便】

(古くは清音)

①ゆかり。たより。えん。万葉集16「荒雄らが―の山と見つつ偲はむ」

②夫・妻・子など頼みとする相手。よるべ。源氏物語帚木「やむごとなき―定まり給へるこそ」。「身を寄せる―もない」

③物事をするのに、たよりとなること。手がかり。徒然草「餓うえを助け嵐を防ぐ―なくてはあられぬわざなれば」。「思い出の―となる」

よ‐すがら【夜すがら】

〔副〕

夜どおし。夜もすがら。夜じゅう。終夜。万葉集17「この―に眠いも寝ずに」

よ‐すぎ【世過ぎ】

世渡りをして行くこと。くちすぎ。渡世。生活。「身過ぎ―」

よ‐すすぎ【夜濯ぎ】

夜になってする洗濯。暑い盛りのころ、汗になった肌着類をその夜のうちに洗って干すこと。〈[季]夏〉

よすて‐びと【世捨て人】

世の中を見捨てて隠遁または出家した人。僧侶・隠者など。

よ‐すみ【四隅・四角】

四方のすみ。四方のかど。しぐう。

⇒よすみ‐もち【四隅餅】

よすみ‐もち【四隅餅】

(→)「すみのもち」に同じ。

⇒よ‐すみ【四隅・四角】

よせ【寄せ】

①寄せること。また、寄らせること。千五百番歌合「ふりぬれど杉はしるしも有りぬべし浪の―なき松が浦島」

②寄せ集めること。加えること。「―算」「客―」

③人が望みを託すること。心を寄せること。信任。源氏物語桐壺「―重く」

④うしろみ。後見。源氏物語桐壺「外戚げさくの―なきにては」

⑤ちなみ。ゆかり。縁故。太平記21「御在位の間、風教多くは延喜の聖代を追はれしかば、最もその―ありとて、後醍醐天皇と諡し奉る」

⑥子細。わけ。いわれ。北条記「その―ありて、故殿ことさら憐愍れんみんせしめ給ふ」

⑦(歌学で)縁語。詠歌一体「歌には―あるがよき事。衣には、たつ、きる、うら」

⑧寄敷よせしきの略。

⑨将棋・囲碁の終盤戦。

⑩ゴルフで、(→)アプローチに同じ。

よせ【寄席】

(「よせせき」の略)落語・講談・浄瑠璃・浪花節・手品・音曲など大衆演芸の興行場。寛政期に江戸で常設化。ひとよせせき。よせば。せき。席亭。

よせ‐あし【寄せ足】

(→)「よせて」に同じ。義経記5「―の先陣をぞしたりける」

よせ‐あつめ【寄せ集め】

よせあつめること。また、そのもの。「―の人足」

よせ‐あつ・める【寄せ集める】

〔他下一〕

雑多なものをひとところに集める。「がらくたを―・める」

よせ‐あり【寄蟻】

〔建〕(→)送蟻おくりありに同じ。

よせ‐あわ・す【寄せ合す】‥アハス

[一]〔自四〕

めぐりあう。出合う。狂言、宗論「例の情強じょうごわ者に―・いた」

[二]〔他下二〕

⇒よせあわせる(下一)

よせ‐あわせ【寄せ合せ】‥アハセ

よせあわせること。また、そのもの。よせあつめ。

よせ‐あわ・せる【寄せ合わせる】‥アハセル

〔他下一〕[文]よせあは・す(下二)

寄せて一つに合わせる。よせあつめる。

よ‐せい【余生】

残りの人生。老後に残された人生。余命。「静かに―を送る」

よ‐せい【余声】

あとに残る声。

よ‐せい【余情】

(セイは漢音)

①(→)「よじょう」に同じ。

②みえを張ること。外見を飾ること。好色一代男1「いたづらなる―、おとなもはづかしく」

よ‐せい【余勢】

①あふれるような気力。日葡辞書「ヨセイノヨイヒト」

②ある物事をしたあとで余っている勢い。はずみ。

③残りの勢力。平家物語5「兼康が―六十余人からめとつて」

⇒余勢を駆る

よ‐ぜい【夜勢】

夜襲に行く軍勢。日葡辞書「ヨゼイヲハコブ」

⇒よしゆき【吉行】

よ‐しゅく【予祝】

あらかじめ祝うこと。前祝い。

⇒よしゅく‐ぎょうじ【予祝行事】

よしゅく‐ぎょうじ【予祝行事】‥ギヤウ‥

農産物などの豊穣を祈って、あらかじめ模擬実演する行事。鍬初くわぞめ・庭田植の類。小正月に行うものが多い。

⇒よ‐しゅく【予祝】

よ‐じょう【余乗】

〔仏〕(「乗」は乗物の義で、教法を指す)自宗の教法を宗乗というのに対して、他宗の教法をいう。

よ‐じょう【余剰】

あまり。のこり。剰余。「―農産物」

⇒よじょう‐かち【余剰価値】

よ‐じょう【余情】‥ジヤウ

(ヨセイとも)

①ある行為や表現の目に見えない背後に、なお深く感じられる風情。行為や表現のあとに残る、しんみりとした美的印象。言外の情趣。

②歌論用語。藤原公任が秀歌の条件として重視し、さらに中世歌論において尊重された文学精神の一つで、和歌の表現内容の奥に感受される美的情緒をいう。近代秀歌「昔、貫之…ことばつよくすがたおもしろき様をこのみて、―妖艶の体をよまず」→幽玄

よ‐じょう【余饒】‥ゼウ

ありあまること。

よじょう‐かち【余剰価値】

(→)剰余価値に同じ。

⇒よ‐じょう【余剰】

よじょう‐はん【四畳半】‥デフ‥

日本家屋で、畳4枚半敷きの1間半四方の部屋。

⇒よじょうはん‐しゅみ【四畳半趣味】

よじょうはん‐しゅみ【四畳半趣味】‥デフ‥

待合などのいきな小部屋で浅酌低唱せんしゃくていしょうする趣味。

⇒よじょう‐はん【四畳半】

よ‐しょく【余色】

(→)補色ほしょくに同じ。

よし‐よし【縦し縦し】

〔副〕

どうなろうとも。ままよ。宇津保物語初秋「―見給へ、まめやかにかうのたまひてやあらんとする、さてはえまかで給はじ」

よし‐よし

〔感〕

①相手の行為や気持を良いと認める時にいう語。「―、よくやった」

②相手を慰めたり、なだめたりする時にいう語。「―、もう泣くな」

よし‐よし・し【由由し】

〔形シク〕

由ありげである。わけがありそうである。情趣がありそうである。ゆえゆえし。宇津保物語楼上下「田舎びず―・しく」

よじり‐すじり【捩り捩り】ヨヂリスヂリ

もだえて身をよじること。考え出そうと苦しむさま。宇治拾遺物語5「左右の手にて尻をかかへて、いかにせんいかにせんと、―する程に」

よじ・る【捩る】ヨヂル

[一]〔他五〕

ねじる。ねじまげる。ひねる。浄瑠璃、本朝三国志「腰を―・らし出でて行く」。「身を―・って笑う」

[二]〔自下二〕

⇒よじれる(下一)

よ・じる【攀じる】ヨヂル

〔自上一〕[文]よ・づ(上二)

とりつく。すがる。(木や山に)上ろうとしてすがりつく。日本霊異記中「善業ぜんごう縁に―・ぢて安き堺に引く」。「崖がけを―・じる」

よじ・れる【捩れる】ヨヂレル

〔自下一〕[文]よぢ・る(下二)

ねじれる。よれる。「おかしくて腹が―・れる」

よじろう【与次郎】‥ラウ

①(近世、京都で)非人の頭かしらの通称。東海道中膝栗毛5「―の小屋が此の間の風で谷へふきおとされた」

②与次郎人形の略。

⇒よじろう‐にんぎょう【与次郎人形】

よじろう‐にんぎょう【与次郎人形】‥ラウ‥ギヤウ

(→)弥次郎兵衛やじろべえに同じ。

⇒よじろう【与次郎】

よしわら【吉原】‥ハラ

①江戸の遊郭。1617年(元和3)市内各地に散在していた遊女屋を日本橋葺屋町ふきやちょうに集めたのに始まる。明暦の大火に全焼し、千束日本堤下三谷さんや(現在の台東区千束)に移し、新吉原と称した。北里・北州・北国・北郭などとも呼ばれた。売春防止法により遊郭は廃止。

②静岡県東部、富士山南麓にある東海道五十三次の宿場町。現在は富士市に属し、製紙・自動車・フィルムなどの工業が盛ん。

⇒よしわら‐かご【吉原駕籠】

⇒よしわら‐ぐるい【吉原狂い】

⇒よしわら‐ことば【吉原言葉】

⇒よしわら‐さいけん【吉原細見】

⇒よしわら‐すずめ【吉原雀】

⇒よしわら‐にわか【吉原俄】

⇒よしわら‐ようじ【吉原楊枝】

よしわら【吉原】‥ハラ

姓氏の一つ。

⇒よしわら‐じろう【吉原治良】

よし‐わら【葦原】‥ハラ

葦の生い茂った原。

⇒よしわら‐すずめ【葦原雀・吉原雀】

よしわら‐かご【吉原駕籠】‥ハラ‥

吉原遊郭へ通う遊客を乗せて往来した町駕籠。

⇒よしわら【吉原】

よしわら‐ぐるい【吉原狂い】‥ハラグルヒ

吉原の女郎買いに夢中になること。また、その人。

⇒よしわら【吉原】

よしわら‐ことば【吉原言葉】‥ハラ‥

江戸吉原の遊女などが奴詞やっこことばをまねて用いた特殊な言葉。さとことば。ありんすことば。

⇒よしわら【吉原】

よしわら‐さいけん【吉原細見】‥ハラ‥

(→)細見3に同じ。

⇒よしわら【吉原】

よしわら‐じろう【吉原治良】‥ハラヂラウ

洋画家。大阪生れ。藤田嗣治らに師事。抽象画を描き、九室会・具体美術協会を結成。作「白い円」など。(1905〜1972)

⇒よしわら【吉原】

よしわら‐すずめ【吉原雀】‥ハラ‥

①吉原の遊郭にしばしば往来して、その内情に詳しい人。また、吉原の素見すけん客。

②歌舞伎舞踊の曲名。

㋐長唄。本名題「教草おしえぐさ吉原雀」。初世桜田治助作詞。初世富士田吉治・初世杵屋作十郎作曲。1768年(明和5)初演。吉原の放生会に来た夫婦の鳥売(実は八幡太郎義家)と女鳥売(実は鷹の精)がからんで踊る。

㋑清元。本名題「筐花手向橘かたみのはなたむけのそでのか」。三升屋二三治作詞。初世清元斎兵衛作曲。1824年(文政7)初演。㋐の改作。新吉原雀。

⇒よしわら【吉原】

よしわら‐すずめ【葦原雀・吉原雀】‥ハラ‥

ヨシキリの異称。〈毛吹草2〉

⇒よし‐わら【葦原】

よしわら‐にわか【吉原俄】‥ハラニハカ

江戸吉原で行われた即興の舞踊や劇。

⇒よしわら【吉原】

よしわら‐ようじ【吉原楊枝】‥ハラヤウ‥

房の長い歯磨楊枝。吉原で用いられたのでいう。

⇒よしわら【吉原】

よし‐わるし【善し悪し】

⇒よしあし2

よ‐しん【与信】

商取引で、取引相手に信用を供与すること。「―業務」

よ‐しん【予診】

本格的な診察をする前の予備的な診察。

よ‐しん【予審】

〔法〕旧制で、事件を公判に付すべきか否かを決定する公判前の裁判官による非公開の手続。その判断に必要な事項および公判では取り調べにくいと考えられる事項の取調べを目的とする。日本国憲法施行とともに1947年廃止。

よ‐しん【予震】

(→)前震に同じ。

よ‐しん【余震】

大地震の後に引き続いて起こる小地震。ゆりかえし。→本震

よ‐じん【余人】

①ほかの人。それ以外の人。特に、自分以外の人。よにん。「―をもって代えがたい」「―を交えず語り合う」「―は知らず」

②残余の人。残りの人。

よ‐じん【余塵】‥ヂン

①あとに立つ塵。後塵。

②前人の遺風。余風。「―を拝する」

よ‐じん【余燼】

①もえさし。もえのこり。燼余。「―がくすぶる」

②比喩的に、事件などが一応片づいたあとでも、なお部分的に残っているもの。「興奮の―がさめやらない」

よしん‐ば【縦んば】

〔副〕

かりにそうであっても。たとい。よし。よしや。「―過ちだとしても」

ヨス【麗水】

(Yŏsu)韓国南部、全羅南道東部の港湾都市。朝鮮海峡に面し、古くから軍事・交通・漁業の港として発達。近年は工業地帯として発展。人口30万3千(2000)。

よ・す【止す】

〔他五〕

とどめる。やめる。中止する。浮世床初「ヤイヤイ―・さねへか。此調市でつちはよくいたづらをしやアがる」。「学校を―・す」

よ・す【寄す】

[一]〔他四〕

(「寄す」(他下二)の古い形か)近づける。近寄らせる。万葉集14「夫つま―・しこせね麻てこぶすま」

[二]〔他下二〕

⇒よせる(他下一)。

[三]〔自下二〕

⇒よせる(自下一)

よ‐ず【輿図】‥ヅ

輿地の図。地図。世界地図。

よ・ず【攀づ】ヨヅ

[一]〔他上二〕

つかんで引く。万葉集8「橘の花を―・ぢて坂上大嬢に贈りし歌」

[二]〔自上二〕

⇒よじる(上一)

よ‐すい【余水】

余分の水。

⇒よすい‐はき【余水吐き】

⇒よすい‐ろ【余水路】

よ‐すい【余酔】

まださめきらない酔い。

よすい‐はき【余水吐き】

余水を越流させる構造物・装置。

⇒よ‐すい【余水】

よすい‐ろ【余水路】

ダム・貯水池や水路で水量が一定量以上になったとき、構造物の安定を確保するために余分の水を流す水路。

⇒よ‐すい【余水】

よ‐すう【余数】

残りのかず。余った数。

よすが【縁・因・便】

(古くは清音)

①ゆかり。たより。えん。万葉集16「荒雄らが―の山と見つつ偲はむ」

②夫・妻・子など頼みとする相手。よるべ。源氏物語帚木「やむごとなき―定まり給へるこそ」。「身を寄せる―もない」

③物事をするのに、たよりとなること。手がかり。徒然草「餓うえを助け嵐を防ぐ―なくてはあられぬわざなれば」。「思い出の―となる」

よ‐すがら【夜すがら】

〔副〕

夜どおし。夜もすがら。夜じゅう。終夜。万葉集17「この―に眠いも寝ずに」

よ‐すぎ【世過ぎ】

世渡りをして行くこと。くちすぎ。渡世。生活。「身過ぎ―」

よ‐すすぎ【夜濯ぎ】

夜になってする洗濯。暑い盛りのころ、汗になった肌着類をその夜のうちに洗って干すこと。〈[季]夏〉

よすて‐びと【世捨て人】

世の中を見捨てて隠遁または出家した人。僧侶・隠者など。

よ‐すみ【四隅・四角】

四方のすみ。四方のかど。しぐう。

⇒よすみ‐もち【四隅餅】

よすみ‐もち【四隅餅】

(→)「すみのもち」に同じ。

⇒よ‐すみ【四隅・四角】

よせ【寄せ】

①寄せること。また、寄らせること。千五百番歌合「ふりぬれど杉はしるしも有りぬべし浪の―なき松が浦島」

②寄せ集めること。加えること。「―算」「客―」

③人が望みを託すること。心を寄せること。信任。源氏物語桐壺「―重く」

④うしろみ。後見。源氏物語桐壺「外戚げさくの―なきにては」

⑤ちなみ。ゆかり。縁故。太平記21「御在位の間、風教多くは延喜の聖代を追はれしかば、最もその―ありとて、後醍醐天皇と諡し奉る」

⑥子細。わけ。いわれ。北条記「その―ありて、故殿ことさら憐愍れんみんせしめ給ふ」

⑦(歌学で)縁語。詠歌一体「歌には―あるがよき事。衣には、たつ、きる、うら」

⑧寄敷よせしきの略。

⑨将棋・囲碁の終盤戦。

⑩ゴルフで、(→)アプローチに同じ。

よせ【寄席】

(「よせせき」の略)落語・講談・浄瑠璃・浪花節・手品・音曲など大衆演芸の興行場。寛政期に江戸で常設化。ひとよせせき。よせば。せき。席亭。

よせ‐あし【寄せ足】

(→)「よせて」に同じ。義経記5「―の先陣をぞしたりける」

よせ‐あつめ【寄せ集め】

よせあつめること。また、そのもの。「―の人足」

よせ‐あつ・める【寄せ集める】

〔他下一〕

雑多なものをひとところに集める。「がらくたを―・める」

よせ‐あり【寄蟻】

〔建〕(→)送蟻おくりありに同じ。

よせ‐あわ・す【寄せ合す】‥アハス

[一]〔自四〕

めぐりあう。出合う。狂言、宗論「例の情強じょうごわ者に―・いた」

[二]〔他下二〕

⇒よせあわせる(下一)

よせ‐あわせ【寄せ合せ】‥アハセ

よせあわせること。また、そのもの。よせあつめ。

よせ‐あわ・せる【寄せ合わせる】‥アハセル

〔他下一〕[文]よせあは・す(下二)

寄せて一つに合わせる。よせあつめる。

よ‐せい【余生】

残りの人生。老後に残された人生。余命。「静かに―を送る」

よ‐せい【余声】

あとに残る声。

よ‐せい【余情】

(セイは漢音)

①(→)「よじょう」に同じ。

②みえを張ること。外見を飾ること。好色一代男1「いたづらなる―、おとなもはづかしく」

よ‐せい【余勢】

①あふれるような気力。日葡辞書「ヨセイノヨイヒト」

②ある物事をしたあとで余っている勢い。はずみ。

③残りの勢力。平家物語5「兼康が―六十余人からめとつて」

⇒余勢を駆る

よ‐ぜい【夜勢】

夜襲に行く軍勢。日葡辞書「ヨゼイヲハコブ」

広辞苑 ページ 20288 での【○葦の髄から天井のぞく】単語。