複数辞典一括検索+![]()

![]()

○運は天にありうんはてんにあり🔗⭐🔉

○運は天にありうんはてんにあり

運は天にあって、人力ではどうすることもできない。

⇒うん【運】

うん‐ぱん【運搬】

人や物を運びうつすこと。「貨物を―する」

⇒うんぱん‐アール‐エヌ‐エー【運搬RNA】

⇒うんぱん‐さよう【運搬作用】

うん‐ぱん【雲版】

(ウンバンとも)

①寺で合図のために打ち鳴らす器具。青銅または鉄の板で雲形。おもに禅宗寺院で用いる。長板。打板。火版。斎板。鐘板。

雲版

②色紙・短冊などを入れて鑑賞するように作った掛け額。形はまるいのが普通。長方形もある。表面はガラス。

うんぱん‐アール‐エヌ‐エー【運搬RNA】

〔生〕(→)転移RNAに同じ。特定のアミノ酸をリボソームに運ぶところからいう。

⇒うん‐ぱん【運搬】

うんぱん‐さよう【運搬作用】

流水・氷河・風などの自然の営力が岩屑がんせつなどを運搬する作用。

⇒うん‐ぱん【運搬】

うん‐ぴつ【運筆】

字を書く筆の運び方。筆づかい。筆のいきおい。広津柳浪、煩悩「手本の―の具合を頻りに考へ」

うん‐ぴょう【雲表】‥ペウ

雲の上。雲外。

うん‐ぴょう【雲豹】‥ぺウ

ネコ科の哺乳類。ヒョウよりは小さく、尾が長い。灰褐色の地に黒褐色の斑点と縞がある。ネパール・中国南部・台湾・スマトラ島などにすむが、絶滅に瀕している。タカサゴヒョウ。タイワントラ。

ウンピョウ

提供:東京動物園協会

②色紙・短冊などを入れて鑑賞するように作った掛け額。形はまるいのが普通。長方形もある。表面はガラス。

うんぱん‐アール‐エヌ‐エー【運搬RNA】

〔生〕(→)転移RNAに同じ。特定のアミノ酸をリボソームに運ぶところからいう。

⇒うん‐ぱん【運搬】

うんぱん‐さよう【運搬作用】

流水・氷河・風などの自然の営力が岩屑がんせつなどを運搬する作用。

⇒うん‐ぱん【運搬】

うん‐ぴつ【運筆】

字を書く筆の運び方。筆づかい。筆のいきおい。広津柳浪、煩悩「手本の―の具合を頻りに考へ」

うん‐ぴょう【雲表】‥ペウ

雲の上。雲外。

うん‐ぴょう【雲豹】‥ぺウ

ネコ科の哺乳類。ヒョウよりは小さく、尾が長い。灰褐色の地に黒褐色の斑点と縞がある。ネパール・中国南部・台湾・スマトラ島などにすむが、絶滅に瀕している。タカサゴヒョウ。タイワントラ。

ウンピョウ

提供:東京動物園協会

うんぴょうざっし【雲萍雑志】‥ピヤウ‥

随筆。4巻。著者は柳沢淇園きえんといわれるが不詳。1843年(天保14)刊。和漢混淆こんこう文で、志士・仁人の言行を掲げ、勧善懲悪を示した書。

うん‐びん【雲鬢】

(雲にたとえて)女性の毛髪の美称。また転じて、美女。

うん‐ぷ【運否】

運と不運。日葡辞書「ウンプノサカイ」

⇒うんぷ‐てんぷ【運否天賦】

うんぷ‐てんぷ【運否天賦】

人の運不運は天のなすところであるという意。運を天にまかせること。七番日記「竹の子の―の出所でどこかな」

⇒うん‐ぷ【運否】

ウンブリア【Umbria】

イタリア中部、テヴェレ川上流・中流の州。画人の輩出と史跡とで有名。中心都市ペルージア。

うん‐ぺい【雲平】

①粉砂糖に微塵みじん粉をまぜ、水・湯でこねつけたもの。雲平生地。

②1で製した干菓子。

⇒うんぺい‐ざいく【雲平細工】

⇒うんぺい‐とう【雲平糖】

うんぺい‐ざいく【雲平細工】

雲平1で種々の形に作りあげた飾り菓子。

⇒うん‐ぺい【雲平】

うんぺい‐とう【雲平糖】‥タウ

(→)雲平2に同じ。

⇒うん‐ぺい【雲平】

うん‐ぼ【雲母】

⇒うんも

うんぽいろはしゅう【運歩色葉集】‥シフ

室町時代の国語のうち漢字表記の普通語を、頭音によりいろは別に集めた通俗辞書。3巻。著者未詳。1548年(天文17)成る。いろは各部をさらに下位分類しない点で「節用集」と異なる。

うん‐ぼう【雲甍】‥バウ

高くそびえるいらか。

うん‐ぽう【縕袍】‥パウ

わたいれ。どてら。ぬのこ。

うんぼう‐しんかん【雲夢秦簡】

(→)睡虎地すいこち秦簡に同じ。

うんぼう‐たく【雲夢沢】

中国古代、湖北省南部から湖南省北部にかけて存在したと伝える大湿地。武漢を中心に長江両岸に散在する湖沼はその名残なごり。

ウンマ【umma アラビア】

イスラム共同体。世界中のイスラム教徒が単一の共同体をなすとの理念に立脚し、イスラム連帯やイスラム諸国会議機構の基礎をなす。

うん‐まかせ【運任せ】

運にまかせること。

うん‐む【雲霧】

雲と霧。物事のもやもやして、はっきりしないことにたとえる。「―を払う」

⇒うんむ‐りん【雲霧林】

うんむ‐りん【雲霧林】

熱帯の標高約1000〜2500メートルの山地で、連日雲のかかる湿潤な高度帯に分布する広葉樹林。着生植物が多く、樹幹が苔に覆われる。

⇒うん‐む【雲霧】

うん‐めい【運命】

人間の意志にかかわりなく、身の上にめぐって来る吉凶禍福。それをもたらす人間の力を超えた作用。人生は天の命めいによって支配されているという思想に基づく。めぐりあわせ。転じて、将来のなりゆき。平家物語2「当家の―尽きぬによつて」。国木田独歩、運命論者「僕と貴様あなたと斯やつて話をするのも何かの―です」。「こうなるのも―か」「歌舞伎の―はどうなるか」

⇒うんめい‐あい【運命愛】

⇒うんめい‐きょうどうたい【運命共同体】

⇒うんめい‐げき【運命劇】

⇒うんめい‐せん【運命線】

⇒うんめい‐てき【運命的】

⇒うんめい‐ろん【運命論】

うんめい【運命】

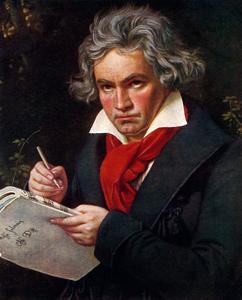

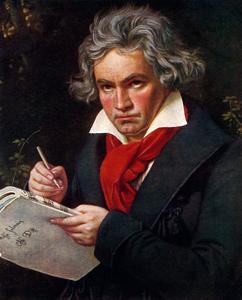

①ベートーヴェン作曲の交響曲第5番ハ短調(作品67番)の通称。1808年作。

ベートーヴェン

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

うんぴょうざっし【雲萍雑志】‥ピヤウ‥

随筆。4巻。著者は柳沢淇園きえんといわれるが不詳。1843年(天保14)刊。和漢混淆こんこう文で、志士・仁人の言行を掲げ、勧善懲悪を示した書。

うん‐びん【雲鬢】

(雲にたとえて)女性の毛髪の美称。また転じて、美女。

うん‐ぷ【運否】

運と不運。日葡辞書「ウンプノサカイ」

⇒うんぷ‐てんぷ【運否天賦】

うんぷ‐てんぷ【運否天賦】

人の運不運は天のなすところであるという意。運を天にまかせること。七番日記「竹の子の―の出所でどこかな」

⇒うん‐ぷ【運否】

ウンブリア【Umbria】

イタリア中部、テヴェレ川上流・中流の州。画人の輩出と史跡とで有名。中心都市ペルージア。

うん‐ぺい【雲平】

①粉砂糖に微塵みじん粉をまぜ、水・湯でこねつけたもの。雲平生地。

②1で製した干菓子。

⇒うんぺい‐ざいく【雲平細工】

⇒うんぺい‐とう【雲平糖】

うんぺい‐ざいく【雲平細工】

雲平1で種々の形に作りあげた飾り菓子。

⇒うん‐ぺい【雲平】

うんぺい‐とう【雲平糖】‥タウ

(→)雲平2に同じ。

⇒うん‐ぺい【雲平】

うん‐ぼ【雲母】

⇒うんも

うんぽいろはしゅう【運歩色葉集】‥シフ

室町時代の国語のうち漢字表記の普通語を、頭音によりいろは別に集めた通俗辞書。3巻。著者未詳。1548年(天文17)成る。いろは各部をさらに下位分類しない点で「節用集」と異なる。

うん‐ぼう【雲甍】‥バウ

高くそびえるいらか。

うん‐ぽう【縕袍】‥パウ

わたいれ。どてら。ぬのこ。

うんぼう‐しんかん【雲夢秦簡】

(→)睡虎地すいこち秦簡に同じ。

うんぼう‐たく【雲夢沢】

中国古代、湖北省南部から湖南省北部にかけて存在したと伝える大湿地。武漢を中心に長江両岸に散在する湖沼はその名残なごり。

ウンマ【umma アラビア】

イスラム共同体。世界中のイスラム教徒が単一の共同体をなすとの理念に立脚し、イスラム連帯やイスラム諸国会議機構の基礎をなす。

うん‐まかせ【運任せ】

運にまかせること。

うん‐む【雲霧】

雲と霧。物事のもやもやして、はっきりしないことにたとえる。「―を払う」

⇒うんむ‐りん【雲霧林】

うんむ‐りん【雲霧林】

熱帯の標高約1000〜2500メートルの山地で、連日雲のかかる湿潤な高度帯に分布する広葉樹林。着生植物が多く、樹幹が苔に覆われる。

⇒うん‐む【雲霧】

うん‐めい【運命】

人間の意志にかかわりなく、身の上にめぐって来る吉凶禍福。それをもたらす人間の力を超えた作用。人生は天の命めいによって支配されているという思想に基づく。めぐりあわせ。転じて、将来のなりゆき。平家物語2「当家の―尽きぬによつて」。国木田独歩、運命論者「僕と貴様あなたと斯やつて話をするのも何かの―です」。「こうなるのも―か」「歌舞伎の―はどうなるか」

⇒うんめい‐あい【運命愛】

⇒うんめい‐きょうどうたい【運命共同体】

⇒うんめい‐げき【運命劇】

⇒うんめい‐せん【運命線】

⇒うんめい‐てき【運命的】

⇒うんめい‐ろん【運命論】

うんめい【運命】

①ベートーヴェン作曲の交響曲第5番ハ短調(作品67番)の通称。1808年作。

ベートーヴェン

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

→交響曲第5番「運命」 第一楽章

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②小説。幸田露伴作。1919年(大正8)4月発表。明の建文帝の数奇な生涯を描く。

うんめい‐あい【運命愛】

ニーチェ晩年の用語。永遠回帰の認識に到達した自己の運命を積極的に引き受け、それと和解して生きていこうとする哲学的意志の表現。

⇒うん‐めい【運命】

うんめい‐きょうどうたい【運命共同体】

互いに運命を共にするような緊密な関係にある人や組織。

⇒うん‐めい【運命】

うんめい‐げき【運命劇】

人生の出来事を運命または宿命のなす事と解して描写しようとする劇文学。

⇒うん‐めい【運命】

うんめい‐せん【運命線】

手相で、手首あたりから中指にむかってのびている線。その人の運勢を表すとされる。

⇒うん‐めい【運命】

うんめい‐てき【運命的】

運命として決まっているかのように思われること。また、以後の運命を決定する程であること。「―な出会い」

⇒うん‐めい【運命】

うんめい‐でん【温明殿】

平安京内裏の殿舎の一つ。神鏡を安置する殿舎。紫宸殿の北東にあった。→賢所かしこどころ→内侍所→内裏(図)

うんめい‐ろん【運命論】

(fatalism)一切の出来事はあらかじめ決定されていて、なるようにしかならず、人間の努力もこれを変更し得ないと見る説。宿命論。「―者」→決定論

⇒うん‐めい【運命】

うんめいろんじゃ【運命論者】

短編小説。国木田独歩作。1902年(明治35)「山比古」に発表。父に背いて他の男に走った母の娘と知らずに結婚した男の苦悶を描く。

うん‐めん【饂麺】

汁で煮たうどん。

うん‐も【雲母】

単斜晶系、六角板状の結晶をなすケイ酸塩鉱物。真珠光沢をもつ。硬度2.5〜3。はがれやすい。白雲母・金雲母などの種類がある。耐火性が強く、また電気の絶縁に用いる。きら。きらら。うんぼ。マイカ。

⇒うんも‐へんがん【雲母片岩】

うんも‐へんがん【雲母片岩】

雲母・石英などを主成分とする結晶片岩。

⇒うん‐も【雲母】

うんもん【雲門】

唐代の禅僧。名は文偃ぶんえん。義存に法を受け、広東省の雲門山に住し、雲門宗を開く。(864〜949)

うんもん‐ざん【雲門山】

(Yunmen Shan)中国山東省中部、青州市南部にある山。南側の断崖に隋・唐代に開削の石窟と、大小270体余の仏像がある。

うんもん‐ちく【雲紋竹】

ハチクの一品種。茎の表面に雲紋状の暗褐色斑紋のある竹。工芸用。

ウンモンチク

撮影:関戸 勇

→交響曲第5番「運命」 第一楽章

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②小説。幸田露伴作。1919年(大正8)4月発表。明の建文帝の数奇な生涯を描く。

うんめい‐あい【運命愛】

ニーチェ晩年の用語。永遠回帰の認識に到達した自己の運命を積極的に引き受け、それと和解して生きていこうとする哲学的意志の表現。

⇒うん‐めい【運命】

うんめい‐きょうどうたい【運命共同体】

互いに運命を共にするような緊密な関係にある人や組織。

⇒うん‐めい【運命】

うんめい‐げき【運命劇】

人生の出来事を運命または宿命のなす事と解して描写しようとする劇文学。

⇒うん‐めい【運命】

うんめい‐せん【運命線】

手相で、手首あたりから中指にむかってのびている線。その人の運勢を表すとされる。

⇒うん‐めい【運命】

うんめい‐てき【運命的】

運命として決まっているかのように思われること。また、以後の運命を決定する程であること。「―な出会い」

⇒うん‐めい【運命】

うんめい‐でん【温明殿】

平安京内裏の殿舎の一つ。神鏡を安置する殿舎。紫宸殿の北東にあった。→賢所かしこどころ→内侍所→内裏(図)

うんめい‐ろん【運命論】

(fatalism)一切の出来事はあらかじめ決定されていて、なるようにしかならず、人間の努力もこれを変更し得ないと見る説。宿命論。「―者」→決定論

⇒うん‐めい【運命】

うんめいろんじゃ【運命論者】

短編小説。国木田独歩作。1902年(明治35)「山比古」に発表。父に背いて他の男に走った母の娘と知らずに結婚した男の苦悶を描く。

うん‐めん【饂麺】

汁で煮たうどん。

うん‐も【雲母】

単斜晶系、六角板状の結晶をなすケイ酸塩鉱物。真珠光沢をもつ。硬度2.5〜3。はがれやすい。白雲母・金雲母などの種類がある。耐火性が強く、また電気の絶縁に用いる。きら。きらら。うんぼ。マイカ。

⇒うんも‐へんがん【雲母片岩】

うんも‐へんがん【雲母片岩】

雲母・石英などを主成分とする結晶片岩。

⇒うん‐も【雲母】

うんもん【雲門】

唐代の禅僧。名は文偃ぶんえん。義存に法を受け、広東省の雲門山に住し、雲門宗を開く。(864〜949)

うんもん‐ざん【雲門山】

(Yunmen Shan)中国山東省中部、青州市南部にある山。南側の断崖に隋・唐代に開削の石窟と、大小270体余の仏像がある。

うんもん‐ちく【雲紋竹】

ハチクの一品種。茎の表面に雲紋状の暗褐色斑紋のある竹。工芸用。

ウンモンチク

撮影:関戸 勇

うん‐やだい【雲屋台】

錦または瓷器じきに、雲中に楼閣・屋台などを表した文様。

うん‐ゆ【運輸】

旅客および貨物を、主として鉄道・自動車・汽船・航空機によって運び送ること。

⇒うんゆ‐しょう【運輸省】

⇒うんゆ‐だいじん【運輸大臣】

うん‐ゆう【雲遊】‥イウ

一カ所に定住しないで、雲が流れるように、諸方を行脚すること。

うんゆ‐しょう【運輸省】‥シヤウ

水陸空の運輸、港湾・船舶・鉄道・気象などを所掌した中央行政機関。国有鉄道を所管する鉄道院が1920年(大正9)に鉄道省となり、43年運輸通信省に改組、45年運輸省となった。49年日本国有鉄道が公共企業体として分離。2001年建設省等と統合、国土交通省となる。

⇒うん‐ゆ【運輸】

うんゆ‐だいじん【運輸大臣】

旧運輸省の長。

⇒うん‐ゆ【運輸】

うん‐よう【運用】

うまく機能を働かせ用いること。活用。「法の―」「資金を有効に―する」

⇒うんよう‐じゅつ【運用術】

⇒運用の妙は一心に存す

うんよう‐じゅつ【運用術】

船舶を操縦する技術。

⇒うん‐よう【運用】

うん‐やだい【雲屋台】

錦または瓷器じきに、雲中に楼閣・屋台などを表した文様。

うん‐ゆ【運輸】

旅客および貨物を、主として鉄道・自動車・汽船・航空機によって運び送ること。

⇒うんゆ‐しょう【運輸省】

⇒うんゆ‐だいじん【運輸大臣】

うん‐ゆう【雲遊】‥イウ

一カ所に定住しないで、雲が流れるように、諸方を行脚すること。

うんゆ‐しょう【運輸省】‥シヤウ

水陸空の運輸、港湾・船舶・鉄道・気象などを所掌した中央行政機関。国有鉄道を所管する鉄道院が1920年(大正9)に鉄道省となり、43年運輸通信省に改組、45年運輸省となった。49年日本国有鉄道が公共企業体として分離。2001年建設省等と統合、国土交通省となる。

⇒うん‐ゆ【運輸】

うんゆ‐だいじん【運輸大臣】

旧運輸省の長。

⇒うん‐ゆ【運輸】

うん‐よう【運用】

うまく機能を働かせ用いること。活用。「法の―」「資金を有効に―する」

⇒うんよう‐じゅつ【運用術】

⇒運用の妙は一心に存す

うんよう‐じゅつ【運用術】

船舶を操縦する技術。

⇒うん‐よう【運用】

②色紙・短冊などを入れて鑑賞するように作った掛け額。形はまるいのが普通。長方形もある。表面はガラス。

うんぱん‐アール‐エヌ‐エー【運搬RNA】

〔生〕(→)転移RNAに同じ。特定のアミノ酸をリボソームに運ぶところからいう。

⇒うん‐ぱん【運搬】

うんぱん‐さよう【運搬作用】

流水・氷河・風などの自然の営力が岩屑がんせつなどを運搬する作用。

⇒うん‐ぱん【運搬】

うん‐ぴつ【運筆】

字を書く筆の運び方。筆づかい。筆のいきおい。広津柳浪、煩悩「手本の―の具合を頻りに考へ」

うん‐ぴょう【雲表】‥ペウ

雲の上。雲外。

うん‐ぴょう【雲豹】‥ぺウ

ネコ科の哺乳類。ヒョウよりは小さく、尾が長い。灰褐色の地に黒褐色の斑点と縞がある。ネパール・中国南部・台湾・スマトラ島などにすむが、絶滅に瀕している。タカサゴヒョウ。タイワントラ。

ウンピョウ

提供:東京動物園協会

②色紙・短冊などを入れて鑑賞するように作った掛け額。形はまるいのが普通。長方形もある。表面はガラス。

うんぱん‐アール‐エヌ‐エー【運搬RNA】

〔生〕(→)転移RNAに同じ。特定のアミノ酸をリボソームに運ぶところからいう。

⇒うん‐ぱん【運搬】

うんぱん‐さよう【運搬作用】

流水・氷河・風などの自然の営力が岩屑がんせつなどを運搬する作用。

⇒うん‐ぱん【運搬】

うん‐ぴつ【運筆】

字を書く筆の運び方。筆づかい。筆のいきおい。広津柳浪、煩悩「手本の―の具合を頻りに考へ」

うん‐ぴょう【雲表】‥ペウ

雲の上。雲外。

うん‐ぴょう【雲豹】‥ぺウ

ネコ科の哺乳類。ヒョウよりは小さく、尾が長い。灰褐色の地に黒褐色の斑点と縞がある。ネパール・中国南部・台湾・スマトラ島などにすむが、絶滅に瀕している。タカサゴヒョウ。タイワントラ。

ウンピョウ

提供:東京動物園協会

うんぴょうざっし【雲萍雑志】‥ピヤウ‥

随筆。4巻。著者は柳沢淇園きえんといわれるが不詳。1843年(天保14)刊。和漢混淆こんこう文で、志士・仁人の言行を掲げ、勧善懲悪を示した書。

うん‐びん【雲鬢】

(雲にたとえて)女性の毛髪の美称。また転じて、美女。

うん‐ぷ【運否】

運と不運。日葡辞書「ウンプノサカイ」

⇒うんぷ‐てんぷ【運否天賦】

うんぷ‐てんぷ【運否天賦】

人の運不運は天のなすところであるという意。運を天にまかせること。七番日記「竹の子の―の出所でどこかな」

⇒うん‐ぷ【運否】

ウンブリア【Umbria】

イタリア中部、テヴェレ川上流・中流の州。画人の輩出と史跡とで有名。中心都市ペルージア。

うん‐ぺい【雲平】

①粉砂糖に微塵みじん粉をまぜ、水・湯でこねつけたもの。雲平生地。

②1で製した干菓子。

⇒うんぺい‐ざいく【雲平細工】

⇒うんぺい‐とう【雲平糖】

うんぺい‐ざいく【雲平細工】

雲平1で種々の形に作りあげた飾り菓子。

⇒うん‐ぺい【雲平】

うんぺい‐とう【雲平糖】‥タウ

(→)雲平2に同じ。

⇒うん‐ぺい【雲平】

うん‐ぼ【雲母】

⇒うんも

うんぽいろはしゅう【運歩色葉集】‥シフ

室町時代の国語のうち漢字表記の普通語を、頭音によりいろは別に集めた通俗辞書。3巻。著者未詳。1548年(天文17)成る。いろは各部をさらに下位分類しない点で「節用集」と異なる。

うん‐ぼう【雲甍】‥バウ

高くそびえるいらか。

うん‐ぽう【縕袍】‥パウ

わたいれ。どてら。ぬのこ。

うんぼう‐しんかん【雲夢秦簡】

(→)睡虎地すいこち秦簡に同じ。

うんぼう‐たく【雲夢沢】

中国古代、湖北省南部から湖南省北部にかけて存在したと伝える大湿地。武漢を中心に長江両岸に散在する湖沼はその名残なごり。

ウンマ【umma アラビア】

イスラム共同体。世界中のイスラム教徒が単一の共同体をなすとの理念に立脚し、イスラム連帯やイスラム諸国会議機構の基礎をなす。

うん‐まかせ【運任せ】

運にまかせること。

うん‐む【雲霧】

雲と霧。物事のもやもやして、はっきりしないことにたとえる。「―を払う」

⇒うんむ‐りん【雲霧林】

うんむ‐りん【雲霧林】

熱帯の標高約1000〜2500メートルの山地で、連日雲のかかる湿潤な高度帯に分布する広葉樹林。着生植物が多く、樹幹が苔に覆われる。

⇒うん‐む【雲霧】

うん‐めい【運命】

人間の意志にかかわりなく、身の上にめぐって来る吉凶禍福。それをもたらす人間の力を超えた作用。人生は天の命めいによって支配されているという思想に基づく。めぐりあわせ。転じて、将来のなりゆき。平家物語2「当家の―尽きぬによつて」。国木田独歩、運命論者「僕と貴様あなたと斯やつて話をするのも何かの―です」。「こうなるのも―か」「歌舞伎の―はどうなるか」

⇒うんめい‐あい【運命愛】

⇒うんめい‐きょうどうたい【運命共同体】

⇒うんめい‐げき【運命劇】

⇒うんめい‐せん【運命線】

⇒うんめい‐てき【運命的】

⇒うんめい‐ろん【運命論】

うんめい【運命】

①ベートーヴェン作曲の交響曲第5番ハ短調(作品67番)の通称。1808年作。

ベートーヴェン

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

うんぴょうざっし【雲萍雑志】‥ピヤウ‥

随筆。4巻。著者は柳沢淇園きえんといわれるが不詳。1843年(天保14)刊。和漢混淆こんこう文で、志士・仁人の言行を掲げ、勧善懲悪を示した書。

うん‐びん【雲鬢】

(雲にたとえて)女性の毛髪の美称。また転じて、美女。

うん‐ぷ【運否】

運と不運。日葡辞書「ウンプノサカイ」

⇒うんぷ‐てんぷ【運否天賦】

うんぷ‐てんぷ【運否天賦】

人の運不運は天のなすところであるという意。運を天にまかせること。七番日記「竹の子の―の出所でどこかな」

⇒うん‐ぷ【運否】

ウンブリア【Umbria】

イタリア中部、テヴェレ川上流・中流の州。画人の輩出と史跡とで有名。中心都市ペルージア。

うん‐ぺい【雲平】

①粉砂糖に微塵みじん粉をまぜ、水・湯でこねつけたもの。雲平生地。

②1で製した干菓子。

⇒うんぺい‐ざいく【雲平細工】

⇒うんぺい‐とう【雲平糖】

うんぺい‐ざいく【雲平細工】

雲平1で種々の形に作りあげた飾り菓子。

⇒うん‐ぺい【雲平】

うんぺい‐とう【雲平糖】‥タウ

(→)雲平2に同じ。

⇒うん‐ぺい【雲平】

うん‐ぼ【雲母】

⇒うんも

うんぽいろはしゅう【運歩色葉集】‥シフ

室町時代の国語のうち漢字表記の普通語を、頭音によりいろは別に集めた通俗辞書。3巻。著者未詳。1548年(天文17)成る。いろは各部をさらに下位分類しない点で「節用集」と異なる。

うん‐ぼう【雲甍】‥バウ

高くそびえるいらか。

うん‐ぽう【縕袍】‥パウ

わたいれ。どてら。ぬのこ。

うんぼう‐しんかん【雲夢秦簡】

(→)睡虎地すいこち秦簡に同じ。

うんぼう‐たく【雲夢沢】

中国古代、湖北省南部から湖南省北部にかけて存在したと伝える大湿地。武漢を中心に長江両岸に散在する湖沼はその名残なごり。

ウンマ【umma アラビア】

イスラム共同体。世界中のイスラム教徒が単一の共同体をなすとの理念に立脚し、イスラム連帯やイスラム諸国会議機構の基礎をなす。

うん‐まかせ【運任せ】

運にまかせること。

うん‐む【雲霧】

雲と霧。物事のもやもやして、はっきりしないことにたとえる。「―を払う」

⇒うんむ‐りん【雲霧林】

うんむ‐りん【雲霧林】

熱帯の標高約1000〜2500メートルの山地で、連日雲のかかる湿潤な高度帯に分布する広葉樹林。着生植物が多く、樹幹が苔に覆われる。

⇒うん‐む【雲霧】

うん‐めい【運命】

人間の意志にかかわりなく、身の上にめぐって来る吉凶禍福。それをもたらす人間の力を超えた作用。人生は天の命めいによって支配されているという思想に基づく。めぐりあわせ。転じて、将来のなりゆき。平家物語2「当家の―尽きぬによつて」。国木田独歩、運命論者「僕と貴様あなたと斯やつて話をするのも何かの―です」。「こうなるのも―か」「歌舞伎の―はどうなるか」

⇒うんめい‐あい【運命愛】

⇒うんめい‐きょうどうたい【運命共同体】

⇒うんめい‐げき【運命劇】

⇒うんめい‐せん【運命線】

⇒うんめい‐てき【運命的】

⇒うんめい‐ろん【運命論】

うんめい【運命】

①ベートーヴェン作曲の交響曲第5番ハ短調(作品67番)の通称。1808年作。

ベートーヴェン

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

→交響曲第5番「運命」 第一楽章

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②小説。幸田露伴作。1919年(大正8)4月発表。明の建文帝の数奇な生涯を描く。

うんめい‐あい【運命愛】

ニーチェ晩年の用語。永遠回帰の認識に到達した自己の運命を積極的に引き受け、それと和解して生きていこうとする哲学的意志の表現。

⇒うん‐めい【運命】

うんめい‐きょうどうたい【運命共同体】

互いに運命を共にするような緊密な関係にある人や組織。

⇒うん‐めい【運命】

うんめい‐げき【運命劇】

人生の出来事を運命または宿命のなす事と解して描写しようとする劇文学。

⇒うん‐めい【運命】

うんめい‐せん【運命線】

手相で、手首あたりから中指にむかってのびている線。その人の運勢を表すとされる。

⇒うん‐めい【運命】

うんめい‐てき【運命的】

運命として決まっているかのように思われること。また、以後の運命を決定する程であること。「―な出会い」

⇒うん‐めい【運命】

うんめい‐でん【温明殿】

平安京内裏の殿舎の一つ。神鏡を安置する殿舎。紫宸殿の北東にあった。→賢所かしこどころ→内侍所→内裏(図)

うんめい‐ろん【運命論】

(fatalism)一切の出来事はあらかじめ決定されていて、なるようにしかならず、人間の努力もこれを変更し得ないと見る説。宿命論。「―者」→決定論

⇒うん‐めい【運命】

うんめいろんじゃ【運命論者】

短編小説。国木田独歩作。1902年(明治35)「山比古」に発表。父に背いて他の男に走った母の娘と知らずに結婚した男の苦悶を描く。

うん‐めん【饂麺】

汁で煮たうどん。

うん‐も【雲母】

単斜晶系、六角板状の結晶をなすケイ酸塩鉱物。真珠光沢をもつ。硬度2.5〜3。はがれやすい。白雲母・金雲母などの種類がある。耐火性が強く、また電気の絶縁に用いる。きら。きらら。うんぼ。マイカ。

⇒うんも‐へんがん【雲母片岩】

うんも‐へんがん【雲母片岩】

雲母・石英などを主成分とする結晶片岩。

⇒うん‐も【雲母】

うんもん【雲門】

唐代の禅僧。名は文偃ぶんえん。義存に法を受け、広東省の雲門山に住し、雲門宗を開く。(864〜949)

うんもん‐ざん【雲門山】

(Yunmen Shan)中国山東省中部、青州市南部にある山。南側の断崖に隋・唐代に開削の石窟と、大小270体余の仏像がある。

うんもん‐ちく【雲紋竹】

ハチクの一品種。茎の表面に雲紋状の暗褐色斑紋のある竹。工芸用。

ウンモンチク

撮影:関戸 勇

→交響曲第5番「運命」 第一楽章

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②小説。幸田露伴作。1919年(大正8)4月発表。明の建文帝の数奇な生涯を描く。

うんめい‐あい【運命愛】

ニーチェ晩年の用語。永遠回帰の認識に到達した自己の運命を積極的に引き受け、それと和解して生きていこうとする哲学的意志の表現。

⇒うん‐めい【運命】

うんめい‐きょうどうたい【運命共同体】

互いに運命を共にするような緊密な関係にある人や組織。

⇒うん‐めい【運命】

うんめい‐げき【運命劇】

人生の出来事を運命または宿命のなす事と解して描写しようとする劇文学。

⇒うん‐めい【運命】

うんめい‐せん【運命線】

手相で、手首あたりから中指にむかってのびている線。その人の運勢を表すとされる。

⇒うん‐めい【運命】

うんめい‐てき【運命的】

運命として決まっているかのように思われること。また、以後の運命を決定する程であること。「―な出会い」

⇒うん‐めい【運命】

うんめい‐でん【温明殿】

平安京内裏の殿舎の一つ。神鏡を安置する殿舎。紫宸殿の北東にあった。→賢所かしこどころ→内侍所→内裏(図)

うんめい‐ろん【運命論】

(fatalism)一切の出来事はあらかじめ決定されていて、なるようにしかならず、人間の努力もこれを変更し得ないと見る説。宿命論。「―者」→決定論

⇒うん‐めい【運命】

うんめいろんじゃ【運命論者】

短編小説。国木田独歩作。1902年(明治35)「山比古」に発表。父に背いて他の男に走った母の娘と知らずに結婚した男の苦悶を描く。

うん‐めん【饂麺】

汁で煮たうどん。

うん‐も【雲母】

単斜晶系、六角板状の結晶をなすケイ酸塩鉱物。真珠光沢をもつ。硬度2.5〜3。はがれやすい。白雲母・金雲母などの種類がある。耐火性が強く、また電気の絶縁に用いる。きら。きらら。うんぼ。マイカ。

⇒うんも‐へんがん【雲母片岩】

うんも‐へんがん【雲母片岩】

雲母・石英などを主成分とする結晶片岩。

⇒うん‐も【雲母】

うんもん【雲門】

唐代の禅僧。名は文偃ぶんえん。義存に法を受け、広東省の雲門山に住し、雲門宗を開く。(864〜949)

うんもん‐ざん【雲門山】

(Yunmen Shan)中国山東省中部、青州市南部にある山。南側の断崖に隋・唐代に開削の石窟と、大小270体余の仏像がある。

うんもん‐ちく【雲紋竹】

ハチクの一品種。茎の表面に雲紋状の暗褐色斑紋のある竹。工芸用。

ウンモンチク

撮影:関戸 勇

うん‐やだい【雲屋台】

錦または瓷器じきに、雲中に楼閣・屋台などを表した文様。

うん‐ゆ【運輸】

旅客および貨物を、主として鉄道・自動車・汽船・航空機によって運び送ること。

⇒うんゆ‐しょう【運輸省】

⇒うんゆ‐だいじん【運輸大臣】

うん‐ゆう【雲遊】‥イウ

一カ所に定住しないで、雲が流れるように、諸方を行脚すること。

うんゆ‐しょう【運輸省】‥シヤウ

水陸空の運輸、港湾・船舶・鉄道・気象などを所掌した中央行政機関。国有鉄道を所管する鉄道院が1920年(大正9)に鉄道省となり、43年運輸通信省に改組、45年運輸省となった。49年日本国有鉄道が公共企業体として分離。2001年建設省等と統合、国土交通省となる。

⇒うん‐ゆ【運輸】

うんゆ‐だいじん【運輸大臣】

旧運輸省の長。

⇒うん‐ゆ【運輸】

うん‐よう【運用】

うまく機能を働かせ用いること。活用。「法の―」「資金を有効に―する」

⇒うんよう‐じゅつ【運用術】

⇒運用の妙は一心に存す

うんよう‐じゅつ【運用術】

船舶を操縦する技術。

⇒うん‐よう【運用】

うん‐やだい【雲屋台】

錦または瓷器じきに、雲中に楼閣・屋台などを表した文様。

うん‐ゆ【運輸】

旅客および貨物を、主として鉄道・自動車・汽船・航空機によって運び送ること。

⇒うんゆ‐しょう【運輸省】

⇒うんゆ‐だいじん【運輸大臣】

うん‐ゆう【雲遊】‥イウ

一カ所に定住しないで、雲が流れるように、諸方を行脚すること。

うんゆ‐しょう【運輸省】‥シヤウ

水陸空の運輸、港湾・船舶・鉄道・気象などを所掌した中央行政機関。国有鉄道を所管する鉄道院が1920年(大正9)に鉄道省となり、43年運輸通信省に改組、45年運輸省となった。49年日本国有鉄道が公共企業体として分離。2001年建設省等と統合、国土交通省となる。

⇒うん‐ゆ【運輸】

うんゆ‐だいじん【運輸大臣】

旧運輸省の長。

⇒うん‐ゆ【運輸】

うん‐よう【運用】

うまく機能を働かせ用いること。活用。「法の―」「資金を有効に―する」

⇒うんよう‐じゅつ【運用術】

⇒運用の妙は一心に存す

うんよう‐じゅつ【運用術】

船舶を操縦する技術。

⇒うん‐よう【運用】

広辞苑 ページ 2076 での【○運は天にあり】単語。