複数辞典一括検索+![]()

![]()

○揚げ足を取るあげあしをとる🔗⭐🔉

○揚げ足を取るあげあしをとる

(相手が蹴ろうとしてあげた足を取って逆に相手を倒す意から)相手の言いそこないや言葉じりにつけこんでなじったり、皮肉を言ったりする。

⇒あげ‐あし【揚げ足・挙足】

あげ‐あぶら【揚げ油】

揚げものに用いる油。胡麻油・大豆油・綿実油・菜種油・榧かや油・ラードなど。

あ‐けい【阿兄】

兄を親しんでいう称。にいちゃん。あにき。

あげ‐いお【上げ魚】‥イヲ

①神に供える魚。

②漁師が漁獲物の一部を神に供えること。おぼり。おぶり。

あげ‐いし【上げ石】

囲碁で、攻めとって、盤面から取り上げた相手の石。はま。あげはま。

あげ‐いた【上げ板・揚げ板】

①板の間まの板の、取りはずしできるようにしたもの。下を物入れに使用。上げ蓋。

②劇場で舞台と花道とが接する所の左右の板敷。

③風呂場などのコンクリート床の上に置く板。すのこ。

あげ‐うた【挙歌・上歌】

①古代歌謡で、声を上げ高調子に歌われる歌。神代紀下「凡て此の贈答二首ふたうたを号なづけて―と曰ふ」

②能の構成部分の一つ。高い音域で始まる拍子に乗る謡。↔下歌さげうた

あげ‐うま【上馬・揚馬】

①神事にひく馬。

②流鏑馬やぶさめなどで、最終に乗って走る馬。

あげ‐うら【上げ裏】

〔建〕上方にあって下から見える裏。軒の裏など。

あげ‐えん【揚げ縁】

商家の店先などで、吊り上げるように造った縁側。夜は上げて立て、戸の代りとする。

アゲーン【again】

(「再び」の意)テニス・卓球などで、ジュースを繰り返すこと。アゲイン。

あげお【上尾】‥ヲ

埼玉県東部の市。東境を綾瀬川、西境を荒川で画する。近世、中山道の宿駅。近年は工業団地・住宅団地の進出が顕著。東京の衛星都市化が進む。人口22万。

あげ‐お【上緒】‥ヲ

幞頭ぼくとうや冠の縁の左右につけて頭上に結ぶ緒。のち形式化し、巾子こじの根元に結びつけた形のまま固定した。

あげ‐おうぎ【上扇】‥アフギ

能や狂言の動作の一つ。広げた扇を顔の前から上へ引き上げて右脇へおろす。

あげ‐おとり【上げ劣り】

元服して髪あげをした時、かえって前より姿の劣って見えること。源氏物語桐壺「―やと疑はしく」↔上げ優り

あげ‐おろし【上げ下ろし・揚げ卸し】

あげたりおろしたりすること。あげさげ。「箸の―」「積荷の―」

あげ‐がい【揚げ貝】‥ガヒ

本陣で、軍勢引揚げの合図に吹き鳴らす陣貝。

あげ‐がき【上書】

文章中で、天皇や神仏の名などを、行を改めて他より高く書くこと。台頭。

あげ‐かじ【上げ舵】‥カヂ

潜水艦を上昇させるための舵のとり方。「―をとる」

あげ‐かす【揚げ滓】

揚げものをしたあと、油の中に残るかす。

あけ‐がた【明け方】

夜が明けようとする頃。夜明けがた。

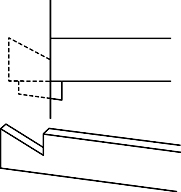

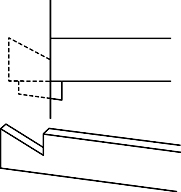

あげ‐かま【上鎌】

〔建〕貫ぬきを柱に取り付ける仕口しくちの一種。貫の端を半鳩尾形にし、柱のこれより少し大きい同形の穴に差し込んで下にくさびを打つもの。↔下鎌

上鎌

あけ‐がらす【明烏】

①夜明けがたに鳴く烏。また、その声。

②「明烏夢泡雪あけがらすゆめのあわゆき」の通称。

③墨の隠語。

あけがらす【明烏】

落語。新内「明烏夢泡雪」に取材。堅物の若旦那がだまされて吉原へ連れて行かれる話。

あけがらす【あけ烏】

俳諧集。1冊。高井几董きとう編。蕪村一派の京俳壇における俳諧新風宣言の集。1773年(安永2)刊。

あけがらすゆめのあわゆき【明烏夢泡雪】

新内の代表曲の一つ。通称「明烏」。初世鶴賀若狭掾作詞・作曲。浦里時次郎うらざとときじろうの情話で、頽廃的な郭くるわ情緒を描写。大いに流行し、清元・常磐津・義太夫などでも同じ題材の作品が作られた。→浦里時次郎

あげ‐きん【上げ金】

江戸時代、幕府・諸大名に上納した金銭。献金。

あげ‐く【挙句・揚句】

①連歌・連句の最後の七・七の句。↔発句ほっく。

②転じて、おわり。結局。副詞的にも用いる。「さんざん振り回された―が、この結果だ」「考えに考えた―、転職した」

⇒あげく‐の‐はて【挙句の果て】

あげ‐くだし【上げ下し】

吐いたり下痢したりすること。はきくだし。

あげく‐の‐はて【挙句の果て】

挙句2を強めた言い方。最後の最後。とどのつまり。結局。

⇒あげ‐く【挙句・揚句】

あげ‐くび【盤領・上げ頸】

盤領まるえりの首紙くびかみの紐をかけ合わせて留めた襟の形式。紐をゆるめてくつろがせた垂領たりくびに対する名称。まるえり本来の形式の故に、盤領を「あげくび」ともよむ。

あけ‐くら・す【明け暮す】

〔他四〕

明かし暮らす。月日を送る。後撰和歌集秋「―・し守るたのみを」

あけ‐くれ【明け暮れ】

①夜明けと夕暮。朝夕。日々。堤中納言物語「―は耳はさみをして、手のうらにそへふせてまぼり給ふ」

②(副詞的に用いて)明けても暮れても。毎日。源氏物語桐壺「このごろ―御覧ずる長恨歌の」。「―精を出す」

あけ‐ぐれ【明け暗れ】

夜が明けきる前の少し暗い感じの残る頃。また、その状態。未明。万葉集4「―の朝ぎり隠り鳴くたづの」

あけ‐く・れる【明け暮れる】

〔自下一〕[文]あけく・る(下二)

①夜が明け日が暮れる。月日が過ぎて行く。蜻蛉日記下「類多くことさわがしくて―・るるも」

②(「…に―・れる」の形で)始終あることに没頭する。「読書に―・れる」

あげ‐ごし【上げ輿】

轅ながえを上げてかついで行く輿。

あげ‐ごと【上げ事】

神仏に物を供えること。また、供物。

あけ‐ごろも【緋袍・緋衣】

[一]〔名〕

緋色の袍ほう。四位・五位の当色とうじきで、平安時代の末から五位所用の袍をさす。あけ。あけのころも。転じて、五位の異称に使われる。

[二]〔枕〕

「あけ」にかかる。

あげ‐さげ【上げ下げ】

①上げたり下げたりすること。「箸の―」「―窓」

②ほめ上げたりこきおろしたりすること。「人を―する」

③物価の騰貴と下落。

④質物しちもつを請け出すことと預け入れること。洒落本、深弥満於路志「例の七つ屋から拝むやうにして―したのだやらしれず」

⑤潮のみちひき。

⇒上げ下げを取る

あけ‐がらす【明烏】

①夜明けがたに鳴く烏。また、その声。

②「明烏夢泡雪あけがらすゆめのあわゆき」の通称。

③墨の隠語。

あけがらす【明烏】

落語。新内「明烏夢泡雪」に取材。堅物の若旦那がだまされて吉原へ連れて行かれる話。

あけがらす【あけ烏】

俳諧集。1冊。高井几董きとう編。蕪村一派の京俳壇における俳諧新風宣言の集。1773年(安永2)刊。

あけがらすゆめのあわゆき【明烏夢泡雪】

新内の代表曲の一つ。通称「明烏」。初世鶴賀若狭掾作詞・作曲。浦里時次郎うらざとときじろうの情話で、頽廃的な郭くるわ情緒を描写。大いに流行し、清元・常磐津・義太夫などでも同じ題材の作品が作られた。→浦里時次郎

あげ‐きん【上げ金】

江戸時代、幕府・諸大名に上納した金銭。献金。

あげ‐く【挙句・揚句】

①連歌・連句の最後の七・七の句。↔発句ほっく。

②転じて、おわり。結局。副詞的にも用いる。「さんざん振り回された―が、この結果だ」「考えに考えた―、転職した」

⇒あげく‐の‐はて【挙句の果て】

あげ‐くだし【上げ下し】

吐いたり下痢したりすること。はきくだし。

あげく‐の‐はて【挙句の果て】

挙句2を強めた言い方。最後の最後。とどのつまり。結局。

⇒あげ‐く【挙句・揚句】

あげ‐くび【盤領・上げ頸】

盤領まるえりの首紙くびかみの紐をかけ合わせて留めた襟の形式。紐をゆるめてくつろがせた垂領たりくびに対する名称。まるえり本来の形式の故に、盤領を「あげくび」ともよむ。

あけ‐くら・す【明け暮す】

〔他四〕

明かし暮らす。月日を送る。後撰和歌集秋「―・し守るたのみを」

あけ‐くれ【明け暮れ】

①夜明けと夕暮。朝夕。日々。堤中納言物語「―は耳はさみをして、手のうらにそへふせてまぼり給ふ」

②(副詞的に用いて)明けても暮れても。毎日。源氏物語桐壺「このごろ―御覧ずる長恨歌の」。「―精を出す」

あけ‐ぐれ【明け暗れ】

夜が明けきる前の少し暗い感じの残る頃。また、その状態。未明。万葉集4「―の朝ぎり隠り鳴くたづの」

あけ‐く・れる【明け暮れる】

〔自下一〕[文]あけく・る(下二)

①夜が明け日が暮れる。月日が過ぎて行く。蜻蛉日記下「類多くことさわがしくて―・るるも」

②(「…に―・れる」の形で)始終あることに没頭する。「読書に―・れる」

あげ‐ごし【上げ輿】

轅ながえを上げてかついで行く輿。

あげ‐ごと【上げ事】

神仏に物を供えること。また、供物。

あけ‐ごろも【緋袍・緋衣】

[一]〔名〕

緋色の袍ほう。四位・五位の当色とうじきで、平安時代の末から五位所用の袍をさす。あけ。あけのころも。転じて、五位の異称に使われる。

[二]〔枕〕

「あけ」にかかる。

あげ‐さげ【上げ下げ】

①上げたり下げたりすること。「箸の―」「―窓」

②ほめ上げたりこきおろしたりすること。「人を―する」

③物価の騰貴と下落。

④質物しちもつを請け出すことと預け入れること。洒落本、深弥満於路志「例の七つ屋から拝むやうにして―したのだやらしれず」

⑤潮のみちひき。

⇒上げ下げを取る

あけ‐がらす【明烏】

①夜明けがたに鳴く烏。また、その声。

②「明烏夢泡雪あけがらすゆめのあわゆき」の通称。

③墨の隠語。

あけがらす【明烏】

落語。新内「明烏夢泡雪」に取材。堅物の若旦那がだまされて吉原へ連れて行かれる話。

あけがらす【あけ烏】

俳諧集。1冊。高井几董きとう編。蕪村一派の京俳壇における俳諧新風宣言の集。1773年(安永2)刊。

あけがらすゆめのあわゆき【明烏夢泡雪】

新内の代表曲の一つ。通称「明烏」。初世鶴賀若狭掾作詞・作曲。浦里時次郎うらざとときじろうの情話で、頽廃的な郭くるわ情緒を描写。大いに流行し、清元・常磐津・義太夫などでも同じ題材の作品が作られた。→浦里時次郎

あげ‐きん【上げ金】

江戸時代、幕府・諸大名に上納した金銭。献金。

あげ‐く【挙句・揚句】

①連歌・連句の最後の七・七の句。↔発句ほっく。

②転じて、おわり。結局。副詞的にも用いる。「さんざん振り回された―が、この結果だ」「考えに考えた―、転職した」

⇒あげく‐の‐はて【挙句の果て】

あげ‐くだし【上げ下し】

吐いたり下痢したりすること。はきくだし。

あげく‐の‐はて【挙句の果て】

挙句2を強めた言い方。最後の最後。とどのつまり。結局。

⇒あげ‐く【挙句・揚句】

あげ‐くび【盤領・上げ頸】

盤領まるえりの首紙くびかみの紐をかけ合わせて留めた襟の形式。紐をゆるめてくつろがせた垂領たりくびに対する名称。まるえり本来の形式の故に、盤領を「あげくび」ともよむ。

あけ‐くら・す【明け暮す】

〔他四〕

明かし暮らす。月日を送る。後撰和歌集秋「―・し守るたのみを」

あけ‐くれ【明け暮れ】

①夜明けと夕暮。朝夕。日々。堤中納言物語「―は耳はさみをして、手のうらにそへふせてまぼり給ふ」

②(副詞的に用いて)明けても暮れても。毎日。源氏物語桐壺「このごろ―御覧ずる長恨歌の」。「―精を出す」

あけ‐ぐれ【明け暗れ】

夜が明けきる前の少し暗い感じの残る頃。また、その状態。未明。万葉集4「―の朝ぎり隠り鳴くたづの」

あけ‐く・れる【明け暮れる】

〔自下一〕[文]あけく・る(下二)

①夜が明け日が暮れる。月日が過ぎて行く。蜻蛉日記下「類多くことさわがしくて―・るるも」

②(「…に―・れる」の形で)始終あることに没頭する。「読書に―・れる」

あげ‐ごし【上げ輿】

轅ながえを上げてかついで行く輿。

あげ‐ごと【上げ事】

神仏に物を供えること。また、供物。

あけ‐ごろも【緋袍・緋衣】

[一]〔名〕

緋色の袍ほう。四位・五位の当色とうじきで、平安時代の末から五位所用の袍をさす。あけ。あけのころも。転じて、五位の異称に使われる。

[二]〔枕〕

「あけ」にかかる。

あげ‐さげ【上げ下げ】

①上げたり下げたりすること。「箸の―」「―窓」

②ほめ上げたりこきおろしたりすること。「人を―する」

③物価の騰貴と下落。

④質物しちもつを請け出すことと預け入れること。洒落本、深弥満於路志「例の七つ屋から拝むやうにして―したのだやらしれず」

⑤潮のみちひき。

⇒上げ下げを取る

あけ‐がらす【明烏】

①夜明けがたに鳴く烏。また、その声。

②「明烏夢泡雪あけがらすゆめのあわゆき」の通称。

③墨の隠語。

あけがらす【明烏】

落語。新内「明烏夢泡雪」に取材。堅物の若旦那がだまされて吉原へ連れて行かれる話。

あけがらす【あけ烏】

俳諧集。1冊。高井几董きとう編。蕪村一派の京俳壇における俳諧新風宣言の集。1773年(安永2)刊。

あけがらすゆめのあわゆき【明烏夢泡雪】

新内の代表曲の一つ。通称「明烏」。初世鶴賀若狭掾作詞・作曲。浦里時次郎うらざとときじろうの情話で、頽廃的な郭くるわ情緒を描写。大いに流行し、清元・常磐津・義太夫などでも同じ題材の作品が作られた。→浦里時次郎

あげ‐きん【上げ金】

江戸時代、幕府・諸大名に上納した金銭。献金。

あげ‐く【挙句・揚句】

①連歌・連句の最後の七・七の句。↔発句ほっく。

②転じて、おわり。結局。副詞的にも用いる。「さんざん振り回された―が、この結果だ」「考えに考えた―、転職した」

⇒あげく‐の‐はて【挙句の果て】

あげ‐くだし【上げ下し】

吐いたり下痢したりすること。はきくだし。

あげく‐の‐はて【挙句の果て】

挙句2を強めた言い方。最後の最後。とどのつまり。結局。

⇒あげ‐く【挙句・揚句】

あげ‐くび【盤領・上げ頸】

盤領まるえりの首紙くびかみの紐をかけ合わせて留めた襟の形式。紐をゆるめてくつろがせた垂領たりくびに対する名称。まるえり本来の形式の故に、盤領を「あげくび」ともよむ。

あけ‐くら・す【明け暮す】

〔他四〕

明かし暮らす。月日を送る。後撰和歌集秋「―・し守るたのみを」

あけ‐くれ【明け暮れ】

①夜明けと夕暮。朝夕。日々。堤中納言物語「―は耳はさみをして、手のうらにそへふせてまぼり給ふ」

②(副詞的に用いて)明けても暮れても。毎日。源氏物語桐壺「このごろ―御覧ずる長恨歌の」。「―精を出す」

あけ‐ぐれ【明け暗れ】

夜が明けきる前の少し暗い感じの残る頃。また、その状態。未明。万葉集4「―の朝ぎり隠り鳴くたづの」

あけ‐く・れる【明け暮れる】

〔自下一〕[文]あけく・る(下二)

①夜が明け日が暮れる。月日が過ぎて行く。蜻蛉日記下「類多くことさわがしくて―・るるも」

②(「…に―・れる」の形で)始終あることに没頭する。「読書に―・れる」

あげ‐ごし【上げ輿】

轅ながえを上げてかついで行く輿。

あげ‐ごと【上げ事】

神仏に物を供えること。また、供物。

あけ‐ごろも【緋袍・緋衣】

[一]〔名〕

緋色の袍ほう。四位・五位の当色とうじきで、平安時代の末から五位所用の袍をさす。あけ。あけのころも。転じて、五位の異称に使われる。

[二]〔枕〕

「あけ」にかかる。

あげ‐さげ【上げ下げ】

①上げたり下げたりすること。「箸の―」「―窓」

②ほめ上げたりこきおろしたりすること。「人を―する」

③物価の騰貴と下落。

④質物しちもつを請け出すことと預け入れること。洒落本、深弥満於路志「例の七つ屋から拝むやうにして―したのだやらしれず」

⑤潮のみちひき。

⇒上げ下げを取る

広辞苑 ページ 236 での【○揚げ足を取る】単語。