複数辞典一括検索+![]()

![]()

○尾が見えるおがみえる🔗⭐🔉

○尾が見えるおがみえる

人目を欺いていた実態が露見する。破綻はたんを生じる。「尾を見せる」とも。日本永代蔵2「今は内証に尾が見えて」

⇒お【尾】

おかみ‐け【御上家】

貴族。貴族の家。また、貴族的なさま。上品。好色一代男4「我が恋は唯―の女中」。好色二代男「古今まれなる女、つとめ姿さつて、―なる御所風あり」

⇒お‐かみ【御上】

おかみ‐さん【御上さん】

(「御内儀さん」とも書く)(多く商家などの)女主人の尊敬語。おかみさま。かみさん。

⇒お‐かみ【御上】

お‐かみそり【御髪剃】

⇒こうぞり(髪剃)

おがみ‐たお・す【拝み倒す】ヲガミタフス

〔他五〕

おがむようにして無理に承知させる。

おがみ‐づき【拝み搗き】ヲガミ‥

きねを両手で頭上にふりかざして搗くこと。通言総籬つうげんそうまがき「―の米を喰つて」

⇒おがみ【拝み】

おがみ‐どり【拝み取り】ヲガミ‥

野球で、拝むように両手を前に合わせてボールを取ること。

⇒おがみ【拝み】

おがみ‐まつ【拝み松】ヲガミ‥

東北地方で、正月に家の中に立てる松。

⇒おがみ【拝み】

おが・む【拝む】ヲガム

〔他五〕

①身体を折りかがめて礼をする。おろがむ。

②掌てのひらを合わせて神仏などを礼拝する。「秘仏を―・む」

③心から願う。嘆願する。「―・む。助けてくれ」

④「見る」の謙譲語。「お顔を―・む」

おかむら【岡村】ヲカ‥

姓氏の一つ。

⇒おかむら‐きんたろう【岡村金太郎】

おかむら‐きんたろう【岡村金太郎】ヲカ‥ラウ

海藻学者。江戸生れ。水産講習所教授・所長。日本に海藻学を確立した。著「日本藻類図譜」「日本海藻誌」。(1867〜1935)

⇒おかむら【岡村】

お‐かめ【お亀・阿亀】

①お多福の仮面。

②お多福の面に似た顔の女。醜い女をあざけっていう語。

③「おかめそば」の略。

⇒おかめ‐ざさ【阿亀笹】

⇒おかめ‐そば【阿亀蕎麦】

⇒おかめ‐づた【阿亀蔦】

おか‐め【傍目・岡目】ヲカ‥

他人のしていることをわきから見ていること。おかみ。浄瑠璃、相模入道千疋犬「包む心の奥の手は―に見えて哀れなり」

⇒おかめ‐はちもく【傍目八目】

おかめ‐ざさ【阿亀笹】

①イネ科タケ類の植物。丈低く群生し、1節から5本の側枝を出す。庭園に普通。東京浅草の酉の市でこの竹竿におかめの面を下げるのでこの名を得たという。五枚笹。豊後笹。

オカメザサ

撮影:関戸 勇

②紋所の名。5枚の笹の葉を描いたもの。

⇒お‐かめ【お亀・阿亀】

おかめ‐そば【阿亀蕎麦】

かまぼこ・椎茸・湯葉などを入れたつゆそば。おかめ。

⇒お‐かめ【お亀・阿亀】

おかめ‐づた【阿亀蔦】

(→)キヅタの別称。とくに園芸でいう。

⇒お‐かめ【お亀・阿亀】

おかめ‐はちもく【傍目八目】ヲカ‥

他人の囲碁を傍で見ていると、実際に対局している時よりよく手がよめること。転じて、第三者には、物事の是非、利・不利が当事者以上にわかること。

⇒おか‐め【傍目・岡目】

おかめ‐よへえ【お亀与兵衛】‥ヱ

浄瑠璃「ひぢりめん卯月紅葉うづきのもみじ」の両主人公。→卯月の紅葉

→文献資料[卯月の紅葉]

お‐かもじ【御か文字】

「かもじ」を丁寧に言った語。おかあさま。また、奥様。

おか‐もち【岡持】ヲカ‥

平たくて、蓋・手のついた桶おけ。食物を入れて持ち運ぶのに用いる。

岡持

②紋所の名。5枚の笹の葉を描いたもの。

⇒お‐かめ【お亀・阿亀】

おかめ‐そば【阿亀蕎麦】

かまぼこ・椎茸・湯葉などを入れたつゆそば。おかめ。

⇒お‐かめ【お亀・阿亀】

おかめ‐づた【阿亀蔦】

(→)キヅタの別称。とくに園芸でいう。

⇒お‐かめ【お亀・阿亀】

おかめ‐はちもく【傍目八目】ヲカ‥

他人の囲碁を傍で見ていると、実際に対局している時よりよく手がよめること。転じて、第三者には、物事の是非、利・不利が当事者以上にわかること。

⇒おか‐め【傍目・岡目】

おかめ‐よへえ【お亀与兵衛】‥ヱ

浄瑠璃「ひぢりめん卯月紅葉うづきのもみじ」の両主人公。→卯月の紅葉

→文献資料[卯月の紅葉]

お‐かもじ【御か文字】

「かもじ」を丁寧に言った語。おかあさま。また、奥様。

おか‐もち【岡持】ヲカ‥

平たくて、蓋・手のついた桶おけ。食物を入れて持ち運ぶのに用いる。

岡持

おかもと【岡本】ヲカ‥

姓氏の一つ。

⇒おかもと‐いっぺい【岡本一平】

⇒おかもと‐かのこ【岡本かの子】

⇒おかもと‐きどう【岡本綺堂】

⇒おかもと‐しゅうき【岡本秋暉】

⇒おかもと‐だいはち‐じけん【岡本大八事件】

⇒おかもと‐たろう【岡本太郎】

⇒おかもと‐ぶんや【岡本文弥】

⇒おかもと‐やすたか【岡本保孝】

おかもと‐いっぺい【岡本一平】ヲカ‥

漫画家。函館生れ。かの子の夫。太郎の父。東京美術学校卒。政治・社会の諷刺漫画で知名。(1886〜1948)

⇒おかもと【岡本】

おかもと‐かのこ【岡本かの子】ヲカ‥

歌人・小説家・仏教研究家。東京生れ。跡見女学校卒。一平の妻。太郎の母。強烈なナルシシズムで生命や女の性を追求。歌集のほか、小説「鶴は病みき」「老妓抄」「生々流転」など。(1889〜1939)

岡本かの子

提供:毎日新聞社

おかもと【岡本】ヲカ‥

姓氏の一つ。

⇒おかもと‐いっぺい【岡本一平】

⇒おかもと‐かのこ【岡本かの子】

⇒おかもと‐きどう【岡本綺堂】

⇒おかもと‐しゅうき【岡本秋暉】

⇒おかもと‐だいはち‐じけん【岡本大八事件】

⇒おかもと‐たろう【岡本太郎】

⇒おかもと‐ぶんや【岡本文弥】

⇒おかもと‐やすたか【岡本保孝】

おかもと‐いっぺい【岡本一平】ヲカ‥

漫画家。函館生れ。かの子の夫。太郎の父。東京美術学校卒。政治・社会の諷刺漫画で知名。(1886〜1948)

⇒おかもと【岡本】

おかもと‐かのこ【岡本かの子】ヲカ‥

歌人・小説家・仏教研究家。東京生れ。跡見女学校卒。一平の妻。太郎の母。強烈なナルシシズムで生命や女の性を追求。歌集のほか、小説「鶴は病みき」「老妓抄」「生々流転」など。(1889〜1939)

岡本かの子

提供:毎日新聞社

⇒おかもと【岡本】

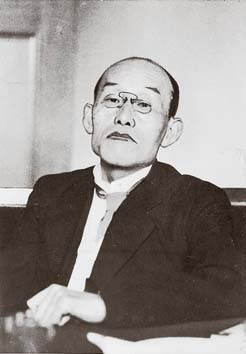

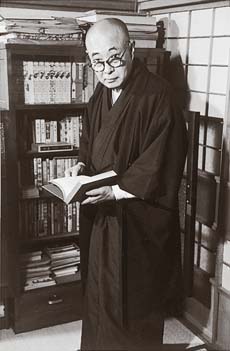

おかもと‐きどう【岡本綺堂】ヲカ‥ダウ

劇作家・小説家。本名、敬二。東京生れ。戯曲「修禅寺物語」「番町皿屋敷」、小説「半七捕物帳」など。(1872〜1939)

岡本綺堂

提供:毎日新聞社

⇒おかもと【岡本】

おかもと‐きどう【岡本綺堂】ヲカ‥ダウ

劇作家・小説家。本名、敬二。東京生れ。戯曲「修禅寺物語」「番町皿屋敷」、小説「半七捕物帳」など。(1872〜1939)

岡本綺堂

提供:毎日新聞社

⇒おかもと【岡本】

おかもと‐しゅうき【岡本秋暉】ヲカ‥シウ‥

江戸後期の画家。江戸の人。小田原藩に仕える。渡辺崋山らに学び、写生に基づく装飾的な花鳥画を得意とした。(1807〜1862)

⇒おかもと【岡本】

おかもと‐だいはち‐じけん【岡本大八事件】ヲカ‥

本多正純の与力でキリシタンの岡本大八(1612年(慶長17)火刑)の収賄事件。幕府のキリシタン禁制の端緒となった。→マードレ‐デ‐デウス号事件。

⇒おかもと【岡本】

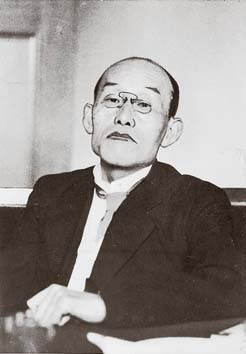

おかもと‐たろう【岡本太郎】ヲカ‥ラウ

洋画家。一平・かの子の長男。東京生れ。パリで前衛運動に参加、第二次大戦後は一時二科会会員。原色と激しい筆触を用いる。総合的に前衛芸術を推進し、1970年の大阪万博で「太陽の塔」を制作。独特の芸術論でも知られる。(1911〜1996)

岡本太郎(1)

撮影:石井幸之助

⇒おかもと【岡本】

おかもと‐しゅうき【岡本秋暉】ヲカ‥シウ‥

江戸後期の画家。江戸の人。小田原藩に仕える。渡辺崋山らに学び、写生に基づく装飾的な花鳥画を得意とした。(1807〜1862)

⇒おかもと【岡本】

おかもと‐だいはち‐じけん【岡本大八事件】ヲカ‥

本多正純の与力でキリシタンの岡本大八(1612年(慶長17)火刑)の収賄事件。幕府のキリシタン禁制の端緒となった。→マードレ‐デ‐デウス号事件。

⇒おかもと【岡本】

おかもと‐たろう【岡本太郎】ヲカ‥ラウ

洋画家。一平・かの子の長男。東京生れ。パリで前衛運動に参加、第二次大戦後は一時二科会会員。原色と激しい筆触を用いる。総合的に前衛芸術を推進し、1970年の大阪万博で「太陽の塔」を制作。独特の芸術論でも知られる。(1911〜1996)

岡本太郎(1)

撮影:石井幸之助

岡本太郎(2)

撮影:田沼武能

岡本太郎(2)

撮影:田沼武能

⇒おかもと【岡本】

おかもと‐でら【岡本寺】ヲカ‥

法起寺ほっきじの別称。

おかもと‐ぶんや【岡本文弥】ヲカ‥

江戸前期、大坂の浄瑠璃太夫。文弥節の創始者。その節は哀調をおび、山本土佐掾(角太夫)の「うれい節」に対し、泣き節といわれる。(1633〜1694)

⇒おかもと【岡本】

おかもと‐やすたか【岡本保孝】ヲカ‥

幕末・明治初年の国学者。号は況斎。江戸の人。清水浜臣・狩谷棭斎に和文・考証を学び、和漢の学に精通。著「韻鏡考」「磨光韻鏡考」「難波江」など。(1797〜1878)

⇒おかもと【岡本】

おか‐もの【陸物】ヲカ‥

米以外の穀物。畑でできる麦・粟・豆など。雑穀。

おかや【岡谷】ヲカ‥

長野県中部、諏訪湖西岸の市。もと、日本の製糸業の中心地。現在は精密機械工業が盛ん。人口5万5千。

お‐がや【小萱】ヲ‥

小さい萱。また、萱の美称。

おか‐やき【傍焼き・岡焼き】ヲカ‥

直接自分に関係もないのに、他人の仲のいいのをねたむこと。はたでやきもちをやくこと。おかやきもち。法界悋気ほうかいりんき。

おか‐やどかり【陸宿借・陸寄居虫】ヲカ‥

オカヤドカリ科のヤドカリ。幼生は海中で生育するが、変態して親になると海岸近くで陸上生活をする。体長約4センチメートル。奄美諸島以南に産し、近似種ナキオカヤドカリなどと共に子供の愛玩用。沖縄ではアマンと呼ぶ。天然記念物。

おかやま【岡山】ヲカ‥

①中国地方の県。美作・備前・備中3国を含む。面積7110平方キロメートル。人口195万7千。全15市。

→下津井節

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②岡山県南部の市。県庁所在地。もと池田氏32万石の城下町。名園、後楽園がある。繊維工業や畳表・マスカット・桃の生産で有名。人口69万6千。

岡山城

撮影:山梨勝弘

⇒おかもと【岡本】

おかもと‐でら【岡本寺】ヲカ‥

法起寺ほっきじの別称。

おかもと‐ぶんや【岡本文弥】ヲカ‥

江戸前期、大坂の浄瑠璃太夫。文弥節の創始者。その節は哀調をおび、山本土佐掾(角太夫)の「うれい節」に対し、泣き節といわれる。(1633〜1694)

⇒おかもと【岡本】

おかもと‐やすたか【岡本保孝】ヲカ‥

幕末・明治初年の国学者。号は況斎。江戸の人。清水浜臣・狩谷棭斎に和文・考証を学び、和漢の学に精通。著「韻鏡考」「磨光韻鏡考」「難波江」など。(1797〜1878)

⇒おかもと【岡本】

おか‐もの【陸物】ヲカ‥

米以外の穀物。畑でできる麦・粟・豆など。雑穀。

おかや【岡谷】ヲカ‥

長野県中部、諏訪湖西岸の市。もと、日本の製糸業の中心地。現在は精密機械工業が盛ん。人口5万5千。

お‐がや【小萱】ヲ‥

小さい萱。また、萱の美称。

おか‐やき【傍焼き・岡焼き】ヲカ‥

直接自分に関係もないのに、他人の仲のいいのをねたむこと。はたでやきもちをやくこと。おかやきもち。法界悋気ほうかいりんき。

おか‐やどかり【陸宿借・陸寄居虫】ヲカ‥

オカヤドカリ科のヤドカリ。幼生は海中で生育するが、変態して親になると海岸近くで陸上生活をする。体長約4センチメートル。奄美諸島以南に産し、近似種ナキオカヤドカリなどと共に子供の愛玩用。沖縄ではアマンと呼ぶ。天然記念物。

おかやま【岡山】ヲカ‥

①中国地方の県。美作・備前・備中3国を含む。面積7110平方キロメートル。人口195万7千。全15市。

→下津井節

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②岡山県南部の市。県庁所在地。もと池田氏32万石の城下町。名園、後楽園がある。繊維工業や畳表・マスカット・桃の生産で有名。人口69万6千。

岡山城

撮影:山梨勝弘

⇒おかやま‐じょう【岡山城】

⇒おかやま‐だいがく【岡山大学】

⇒おかやま‐へいや【岡山平野】

おかやま‐じょう【岡山城】ヲカ‥ジヤウ

江戸時代、岡山藩主池田氏の居城。1573年(天正1)宇喜多直家が入城、直家・秀家父子が改築。1603年(慶長8)池田氏が入城。4層6階の天守は1945年の空襲で焼失、66年復元。別称、烏城うじょう。

⇒おかやま【岡山】

おかやま‐だいがく【岡山大学】ヲカ‥

国立大学法人の一つ。第六高等学校・岡山医科大学(1922年設立)を中心に岡山農専・岡山師範・同青年師範を併合、49年新制大学として設立。2004年法人化。本部は岡山市。→第六高等学校。

⇒おかやま【岡山】

おかやま‐へいや【岡山平野】ヲカ‥

岡山県南部の吉井川・旭川・高梁川下流域にひろがる平野。農工業が発達し、山陽地方の主要な生産地帯。

⇒おかやま【岡山】

おか‐ゆ【陸湯】ヲカ‥

浴槽の外に備えたきれいな湯。あがり湯。

おか‐よしたけ【岡義武】ヲカ‥

政治学者。東京生れ。東大卒、同教授。日本およびヨーロッパの政治史研究に業績を残す。著「国際政治史」など。文化勲章。(1902〜1990)

⇒おか【岡】

お‐から

(→)豆腐殻とうふがらに同じ。

お‐がら【麻幹・苧殻】ヲ‥

アサの皮をはいだ茎。盂蘭盆うらぼんのかざりに用い、また、迎え火などに焚く。あさがら。〈[季]秋〉

⇒おがら‐ずきん【麻幹頭巾】

⇒おがら‐ばし【麻幹箸】

おから‐こ

(東日本で)粢しとぎのこと。

おがら‐ずきん【麻幹頭巾】ヲ‥ヅ‥

苧屑頭巾ほくそずきんの別名。

⇒お‐がら【麻幹・苧殻】

おがら‐ばし【麻幹箸】ヲ‥

精霊しょうりょう祭の供物に添える箸。

⇒お‐がら【麻幹・苧殻】

オカリナ【ocarina イタリア】

(小さな鵞鳥の意。吹口が鵞鳥の嘴くちばしに似るのでいう)粘土または陶器製の気鳴楽器。一端に突き出した吹口から息を吹き入れ、指で8〜10孔を開閉して奏する。1860年イタリア人ドナティ(G. Donati1836〜1925)が創製。鳩笛。

オカリナ

⇒おかやま‐じょう【岡山城】

⇒おかやま‐だいがく【岡山大学】

⇒おかやま‐へいや【岡山平野】

おかやま‐じょう【岡山城】ヲカ‥ジヤウ

江戸時代、岡山藩主池田氏の居城。1573年(天正1)宇喜多直家が入城、直家・秀家父子が改築。1603年(慶長8)池田氏が入城。4層6階の天守は1945年の空襲で焼失、66年復元。別称、烏城うじょう。

⇒おかやま【岡山】

おかやま‐だいがく【岡山大学】ヲカ‥

国立大学法人の一つ。第六高等学校・岡山医科大学(1922年設立)を中心に岡山農専・岡山師範・同青年師範を併合、49年新制大学として設立。2004年法人化。本部は岡山市。→第六高等学校。

⇒おかやま【岡山】

おかやま‐へいや【岡山平野】ヲカ‥

岡山県南部の吉井川・旭川・高梁川下流域にひろがる平野。農工業が発達し、山陽地方の主要な生産地帯。

⇒おかやま【岡山】

おか‐ゆ【陸湯】ヲカ‥

浴槽の外に備えたきれいな湯。あがり湯。

おか‐よしたけ【岡義武】ヲカ‥

政治学者。東京生れ。東大卒、同教授。日本およびヨーロッパの政治史研究に業績を残す。著「国際政治史」など。文化勲章。(1902〜1990)

⇒おか【岡】

お‐から

(→)豆腐殻とうふがらに同じ。

お‐がら【麻幹・苧殻】ヲ‥

アサの皮をはいだ茎。盂蘭盆うらぼんのかざりに用い、また、迎え火などに焚く。あさがら。〈[季]秋〉

⇒おがら‐ずきん【麻幹頭巾】

⇒おがら‐ばし【麻幹箸】

おから‐こ

(東日本で)粢しとぎのこと。

おがら‐ずきん【麻幹頭巾】ヲ‥ヅ‥

苧屑頭巾ほくそずきんの別名。

⇒お‐がら【麻幹・苧殻】

おがら‐ばし【麻幹箸】ヲ‥

精霊しょうりょう祭の供物に添える箸。

⇒お‐がら【麻幹・苧殻】

オカリナ【ocarina イタリア】

(小さな鵞鳥の意。吹口が鵞鳥の嘴くちばしに似るのでいう)粘土または陶器製の気鳴楽器。一端に突き出した吹口から息を吹き入れ、指で8〜10孔を開閉して奏する。1860年イタリア人ドナティ(G. Donati1836〜1925)が創製。鳩笛。

オカリナ

おかる【お軽】

「仮名手本忠臣蔵」中の人物。山崎の与市兵衛の娘、早野勘平の妻。夫の用金調達のため、身を祇園の一力楼に売る。

おが・る

〔自四〕

①(東北地方で)大きくなる。成長する。

②(西日本で)叫ぶ。

オカルティズム【occultism】

通常の経験や科学では認められない「隠れた力」の存在を信じ、それを研究すること。占星術・錬金術・神智学・心霊術などをいう。

オカルト【occult】

神秘的なこと。超自然的なさま。

おか‐れんこん【陸蓮根】ヲカ‥

オクラのこと。

おか‐ろくもん【岡鹿門】ヲカ‥

幕末・明治の漢学者。名は千仞。仙台の人。昌平黌しょうへいこうに学ぶ。大坂で松本奎堂けいどうらと双松岡塾を開き、尊王攘夷運動に奔走。維新後は私塾綏猷堂を営み、門下を育成。著「尊攘紀事」など。(1833〜1914)

⇒おか【岡】

お‐かわ【御厠・清器】‥カハ

(女房詞)「おかわや(御厠)」の略。持ち運びのできる長円形の便器。おまる。

お‐がわ【小川】ヲガハ

細い流れの川。小さい川。万葉集3「昔見し象きさの―を今見れば」

おがわ【小川】ヲガハ

姓氏の一つ。

⇒おがわ‐うせん【小川芋銭】

⇒おがわ‐たくじ【小川琢治】

⇒おがわ‐はりつ【小川破笠】

⇒おがわ‐へいきち【小川平吉】

⇒おがわ‐みめい【小川未明】

おがわ‐うせん【小川芋銭】ヲガハ‥

画家。名は茂吉。草汁庵とも号す。江戸生れ。平民新聞などに漫画を載せ、のち日本美術院同人。牛久に住み、河童を描いて著名。(1868〜1938)

⇒おがわ【小川】

お‐かわせ‐ぐみ【御為替組】‥カハセ‥

江戸時代、大坂から江戸に送る幕府の為替の御用を務めた両替屋。御為替方。

おがわ‐たくじ【小川琢治】ヲガハ‥ヂ

地質学者・地理学者。和歌山県生れ。湯川秀樹の父。京大教授。中国の地理学・天文学に造詣が深かった。(1870〜1941)

小川琢治

提供:毎日新聞社

おかる【お軽】

「仮名手本忠臣蔵」中の人物。山崎の与市兵衛の娘、早野勘平の妻。夫の用金調達のため、身を祇園の一力楼に売る。

おが・る

〔自四〕

①(東北地方で)大きくなる。成長する。

②(西日本で)叫ぶ。

オカルティズム【occultism】

通常の経験や科学では認められない「隠れた力」の存在を信じ、それを研究すること。占星術・錬金術・神智学・心霊術などをいう。

オカルト【occult】

神秘的なこと。超自然的なさま。

おか‐れんこん【陸蓮根】ヲカ‥

オクラのこと。

おか‐ろくもん【岡鹿門】ヲカ‥

幕末・明治の漢学者。名は千仞。仙台の人。昌平黌しょうへいこうに学ぶ。大坂で松本奎堂けいどうらと双松岡塾を開き、尊王攘夷運動に奔走。維新後は私塾綏猷堂を営み、門下を育成。著「尊攘紀事」など。(1833〜1914)

⇒おか【岡】

お‐かわ【御厠・清器】‥カハ

(女房詞)「おかわや(御厠)」の略。持ち運びのできる長円形の便器。おまる。

お‐がわ【小川】ヲガハ

細い流れの川。小さい川。万葉集3「昔見し象きさの―を今見れば」

おがわ【小川】ヲガハ

姓氏の一つ。

⇒おがわ‐うせん【小川芋銭】

⇒おがわ‐たくじ【小川琢治】

⇒おがわ‐はりつ【小川破笠】

⇒おがわ‐へいきち【小川平吉】

⇒おがわ‐みめい【小川未明】

おがわ‐うせん【小川芋銭】ヲガハ‥

画家。名は茂吉。草汁庵とも号す。江戸生れ。平民新聞などに漫画を載せ、のち日本美術院同人。牛久に住み、河童を描いて著名。(1868〜1938)

⇒おがわ【小川】

お‐かわせ‐ぐみ【御為替組】‥カハセ‥

江戸時代、大坂から江戸に送る幕府の為替の御用を務めた両替屋。御為替方。

おがわ‐たくじ【小川琢治】ヲガハ‥ヂ

地質学者・地理学者。和歌山県生れ。湯川秀樹の父。京大教授。中国の地理学・天文学に造詣が深かった。(1870〜1941)

小川琢治

提供:毎日新聞社

⇒おがわ【小川】

おがわ‐はりつ【小川破笠】ヲガハ‥

江戸中期の絵師・漆工。世に笠翁という。伊勢の人。俳諧を芭蕉に、画を英一蝶に学ぶ。蒔絵などの漆工技法に長じ、破笠細工を創案した。(1663〜1747)

⇒おがわ【小川】

おがわ‐へいきち【小川平吉】ヲガハ‥

政治家・弁護士。信州富士見生れ。東大卒。日露講和条約反対運動の指導者。政友会領袖。法相・鉄道相。(1869〜1942)

⇒おがわ【小川】

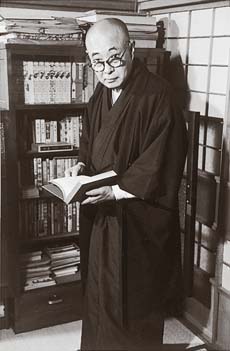

おがわ‐みめい【小川未明】ヲガハ‥

(名は正しくはビメイとよむ)小説家・童話作家。本名、健作。新潟県生れ。早大卒。自然主義の影響をうけ、暗鬱な詩情をこめた小説を書き、のち童話に専念、「赤い蝋燭と人魚」などで創作童話に新生面を開く。小説「魯鈍な猫」など。(1882〜1961)

小川未明

撮影:田沼武能

⇒おがわ【小川】

おがわ‐はりつ【小川破笠】ヲガハ‥

江戸中期の絵師・漆工。世に笠翁という。伊勢の人。俳諧を芭蕉に、画を英一蝶に学ぶ。蒔絵などの漆工技法に長じ、破笠細工を創案した。(1663〜1747)

⇒おがわ【小川】

おがわ‐へいきち【小川平吉】ヲガハ‥

政治家・弁護士。信州富士見生れ。東大卒。日露講和条約反対運動の指導者。政友会領袖。法相・鉄道相。(1869〜1942)

⇒おがわ【小川】

おがわ‐みめい【小川未明】ヲガハ‥

(名は正しくはビメイとよむ)小説家・童話作家。本名、健作。新潟県生れ。早大卒。自然主義の影響をうけ、暗鬱な詩情をこめた小説を書き、のち童話に専念、「赤い蝋燭と人魚」などで創作童話に新生面を開く。小説「魯鈍な猫」など。(1882〜1961)

小川未明

撮影:田沼武能

⇒おがわ【小川】

お‐がわら【牡瓦・男瓦】ヲガハラ

円筒を半切にした形の長瓦。うつむけて葺ふく。つつがわら。丸瓦。〈倭名類聚鈔3〉↔牝瓦めがわら

おがわら‐こ【小川原湖】ヲガハラ‥

青森県東部の汽水湖。三本木原台地と太平洋岸の砂丘地帯とに挟まれた湖沼群のうち最大のもの。淡水化事業が進行。最大深度24.4メートル。面積62.2平方キロメートル。小川原沼。こがわらこ。おがらこ。

お‐かわり【御代り】‥カハリ

飲食した同じものを重ねて飲食すること。また、そのもの。

お‐かん

(浮浪人などの隠語)野宿。露宿。「―場ば」

お‐かん【悪寒】ヲ‥

発熱のために、ぞくぞくと寒けを感ずること。「―がする」

お‐かんあげ【御髪上げ】

(オカミアゲの音便)貴人の髪を結うこと。また、その人。

お‐かんせん【御冠船】‥クワン‥

中国皇帝の勅書を携えた冊封さくほう使を琉球に運んだ船。1404年から1866年の間、琉球王の代替りごとに来航し、これによって琉球王は正式に琉球国中山王となり、中国との貿易を維持することができた。

⇒おかんせん‐おどり【御冠船踊】

おかんせん‐おどり【御冠船踊】‥クワン‥ヲドリ

中国の冊封使を歓待するために、琉球の宮廷で催された舞踊。近世中期、玉城朝薫たまぐすくちょうくん創始の組踊など。

⇒お‐かんせん【御冠船】

お‐かんばん【御看板】

(宮廷語)天皇・皇后が召しあがる料理の品目やつくり方を記した板。

お‐かんむり【御冠】

(「冠をまげる」からという)ふきげんなこと。怒っていること。「すこし―だ」

おきヲキ

(東北地方で)鹿や雉きじを誘い寄せる笛。おぎい。鹿笛。

おき【沖・澳】

①海・湖などで、岸から遠く離れた所。漁業では、海岸線から離れて水深が3尋ひろ以上の海をいった。「―の小島」

②田畑・原野の開けた遠い所。

⇒沖にも付かず磯にも離る

⇒沖を越える

おき【息】

(上代語。単独の例はない)いき。万葉集20「鳰鳥におどりの―長川は絶えぬとも」

おき【起き】

目がさめること。また、からだを起こすこと。千五百番歌合「けさの―にぞ」

おき【置き】

①すておくこと。

②(数量を表す語につけて)それだけずつの間を隔てること。「1日―」

③浄瑠璃や歌舞伎舞踊の冒頭で、人物の登場や物語の展開に先立って歌われる(語られる)前置き部分。浄瑠璃では「置浄瑠璃」、長唄では「置唄」という。

⇒置きにする

おき【燠・熾】

①赤くおこった炭火。おきび。

②薪まきが燃えて炭のようになったもの。

お‐き【堡】ヲキ

(「小城」の意)土や石で造った防御のための城塞。

おき【隠岐】

中国地方の島。旧国名。山陰道の一国。今、島根県に属する。隠州いんしゅう。→隠岐島おきのしま

おぎ【荻】ヲギ

イネ科の多年草。多くは水辺に自生、しばしば大群落を作る。高さ約1.5メートル。ススキに似る。茎は細く、有節、中空。葉は硬質、細長い。基部は鞘さや状で茎を包む。夏・秋の頃、絹毛のある花穂をつける。屋根を葺ふくのに用いる。風聞草。風持草。寝覚草。目覚し草。文見草。〈[季]秋〉。万葉集10「葦辺なる―の葉さやぎ」

おぎ

⇒おがわ【小川】

お‐がわら【牡瓦・男瓦】ヲガハラ

円筒を半切にした形の長瓦。うつむけて葺ふく。つつがわら。丸瓦。〈倭名類聚鈔3〉↔牝瓦めがわら

おがわら‐こ【小川原湖】ヲガハラ‥

青森県東部の汽水湖。三本木原台地と太平洋岸の砂丘地帯とに挟まれた湖沼群のうち最大のもの。淡水化事業が進行。最大深度24.4メートル。面積62.2平方キロメートル。小川原沼。こがわらこ。おがらこ。

お‐かわり【御代り】‥カハリ

飲食した同じものを重ねて飲食すること。また、そのもの。

お‐かん

(浮浪人などの隠語)野宿。露宿。「―場ば」

お‐かん【悪寒】ヲ‥

発熱のために、ぞくぞくと寒けを感ずること。「―がする」

お‐かんあげ【御髪上げ】

(オカミアゲの音便)貴人の髪を結うこと。また、その人。

お‐かんせん【御冠船】‥クワン‥

中国皇帝の勅書を携えた冊封さくほう使を琉球に運んだ船。1404年から1866年の間、琉球王の代替りごとに来航し、これによって琉球王は正式に琉球国中山王となり、中国との貿易を維持することができた。

⇒おかんせん‐おどり【御冠船踊】

おかんせん‐おどり【御冠船踊】‥クワン‥ヲドリ

中国の冊封使を歓待するために、琉球の宮廷で催された舞踊。近世中期、玉城朝薫たまぐすくちょうくん創始の組踊など。

⇒お‐かんせん【御冠船】

お‐かんばん【御看板】

(宮廷語)天皇・皇后が召しあがる料理の品目やつくり方を記した板。

お‐かんむり【御冠】

(「冠をまげる」からという)ふきげんなこと。怒っていること。「すこし―だ」

おきヲキ

(東北地方で)鹿や雉きじを誘い寄せる笛。おぎい。鹿笛。

おき【沖・澳】

①海・湖などで、岸から遠く離れた所。漁業では、海岸線から離れて水深が3尋ひろ以上の海をいった。「―の小島」

②田畑・原野の開けた遠い所。

⇒沖にも付かず磯にも離る

⇒沖を越える

おき【息】

(上代語。単独の例はない)いき。万葉集20「鳰鳥におどりの―長川は絶えぬとも」

おき【起き】

目がさめること。また、からだを起こすこと。千五百番歌合「けさの―にぞ」

おき【置き】

①すておくこと。

②(数量を表す語につけて)それだけずつの間を隔てること。「1日―」

③浄瑠璃や歌舞伎舞踊の冒頭で、人物の登場や物語の展開に先立って歌われる(語られる)前置き部分。浄瑠璃では「置浄瑠璃」、長唄では「置唄」という。

⇒置きにする

おき【燠・熾】

①赤くおこった炭火。おきび。

②薪まきが燃えて炭のようになったもの。

お‐き【堡】ヲキ

(「小城」の意)土や石で造った防御のための城塞。

おき【隠岐】

中国地方の島。旧国名。山陰道の一国。今、島根県に属する。隠州いんしゅう。→隠岐島おきのしま

おぎ【荻】ヲギ

イネ科の多年草。多くは水辺に自生、しばしば大群落を作る。高さ約1.5メートル。ススキに似る。茎は細く、有節、中空。葉は硬質、細長い。基部は鞘さや状で茎を包む。夏・秋の頃、絹毛のある花穂をつける。屋根を葺ふくのに用いる。風聞草。風持草。寝覚草。目覚し草。文見草。〈[季]秋〉。万葉集10「葦辺なる―の葉さやぎ」

おぎ

おぎ【小木】ヲ‥

新潟県佐渡島南端の地名。佐渡市に属する。江戸時代、西廻航路の寄港地として発展。直江津など本土との連絡港。

おぎ【小城】ヲ‥

佐賀県中部の市。もと小城鍋島藩の城下町。南部は佐賀平野と有明海の干拓地。ムツゴロウ・シオマネキ保護区がある。人口4万6千。

お‐ぎ【男木・雄木】ヲ‥

①雌雄異株の、主に木本植物で、雄花ばかりを具えたもの。雄株。

②〔建〕木材を接合する時の凸状をなす方、または上になる方の材。上木うわき。

↔女木めぎ

おき‐あい【沖合】‥アヒ

①沖のほう。「―はるか」

②海上で漁船の行動や漁労作業を指図する者。おっかい。

⇒おきあい‐ぎょぎょう【沖合漁業】

おきあい‐ぎょぎょう【沖合漁業】‥アヒ‥ゲフ

主に都道府県の地先沖合で行われる漁業。10トン以上で100トン程度までの漁船を使用する。→沿岸漁業→遠洋漁業

⇒おき‐あい【沖合】

おき‐あがり【沖上り】

関東の漁村で、大漁や大漁の祝いをいう。

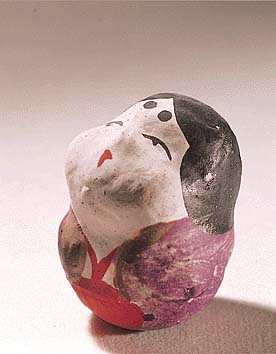

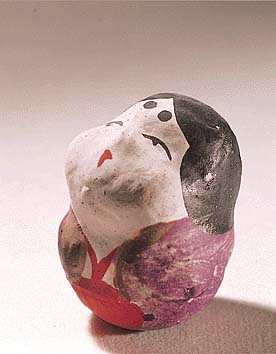

おきあがり‐こぼうし【起上り小法師】‥ボフ‥

達磨だるまの形に造った人形の底におもりをつけた玩具。倒してもすぐに起きなおる。不倒翁。おきあがりこぼし。おきゃがりこぼし。

起上り小法師(千葉)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

おぎ【小木】ヲ‥

新潟県佐渡島南端の地名。佐渡市に属する。江戸時代、西廻航路の寄港地として発展。直江津など本土との連絡港。

おぎ【小城】ヲ‥

佐賀県中部の市。もと小城鍋島藩の城下町。南部は佐賀平野と有明海の干拓地。ムツゴロウ・シオマネキ保護区がある。人口4万6千。

お‐ぎ【男木・雄木】ヲ‥

①雌雄異株の、主に木本植物で、雄花ばかりを具えたもの。雄株。

②〔建〕木材を接合する時の凸状をなす方、または上になる方の材。上木うわき。

↔女木めぎ

おき‐あい【沖合】‥アヒ

①沖のほう。「―はるか」

②海上で漁船の行動や漁労作業を指図する者。おっかい。

⇒おきあい‐ぎょぎょう【沖合漁業】

おきあい‐ぎょぎょう【沖合漁業】‥アヒ‥ゲフ

主に都道府県の地先沖合で行われる漁業。10トン以上で100トン程度までの漁船を使用する。→沿岸漁業→遠洋漁業

⇒おき‐あい【沖合】

おき‐あがり【沖上り】

関東の漁村で、大漁や大漁の祝いをいう。

おきあがり‐こぼうし【起上り小法師】‥ボフ‥

達磨だるまの形に造った人形の底におもりをつけた玩具。倒してもすぐに起きなおる。不倒翁。おきあがりこぼし。おきゃがりこぼし。

起上り小法師(千葉)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(沖縄)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(沖縄)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(熊本)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(熊本)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(石川)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(石川)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(香川)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(香川)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

おき‐あが・る【起き上がる】

〔自五〕

横たわっていた者が体を起こす。また、立ちあがる。「寝床から―・る」

おき‐あげ【置上げ】

①器物を高く置くために、その物の下に他の物を添え置くこと。

②(「起揚げ」とも書く)胡粉ごふんを盛り上げて、絵または蒔絵の下地とすること。「―人形」

おき‐あじ【沖鰺】‥アヂ

①アジ科の海産の硬骨魚。全長約30センチメートル。全体に黒ずみ、横帯があるのとないのとある。

②海魚ハタハタの別称。

おき‐あま【沖蜑】

本蜑ほんあまの別称。

おき‐あみ【置網】

(→)待網まちあみに同じ。

⇒置網を言う

おき‐あみ【沖醤蝦】

オキアミ目の甲殻類の総称。エビに似るがやや小形で、多くは体長3センチメートル内外。頭胸部の胸脚の基部にある鰓は裸出。胸肢はすべて内・外肢に分かれる二叉型。海産、外洋浮遊性で、世界で75種だが、生物量は多く海鳥・魚類の餌として重要。ナンキョクオキアミは体長5センチメートルほどで、鯨の重要な餌料。また漁獲して「むき蝦」とするほか、養殖魚の餌として利用する。

なんきょくおきあみ

おき‐あが・る【起き上がる】

〔自五〕

横たわっていた者が体を起こす。また、立ちあがる。「寝床から―・る」

おき‐あげ【置上げ】

①器物を高く置くために、その物の下に他の物を添え置くこと。

②(「起揚げ」とも書く)胡粉ごふんを盛り上げて、絵または蒔絵の下地とすること。「―人形」

おき‐あじ【沖鰺】‥アヂ

①アジ科の海産の硬骨魚。全長約30センチメートル。全体に黒ずみ、横帯があるのとないのとある。

②海魚ハタハタの別称。

おき‐あま【沖蜑】

本蜑ほんあまの別称。

おき‐あみ【置網】

(→)待網まちあみに同じ。

⇒置網を言う

おき‐あみ【沖醤蝦】

オキアミ目の甲殻類の総称。エビに似るがやや小形で、多くは体長3センチメートル内外。頭胸部の胸脚の基部にある鰓は裸出。胸肢はすべて内・外肢に分かれる二叉型。海産、外洋浮遊性で、世界で75種だが、生物量は多く海鳥・魚類の餌として重要。ナンキョクオキアミは体長5センチメートルほどで、鯨の重要な餌料。また漁獲して「むき蝦」とするほか、養殖魚の餌として利用する。

なんきょくおきあみ

ナンキョクオキアミ

提供:東京動物園協会

ナンキョクオキアミ

提供:東京動物園協会

②紋所の名。5枚の笹の葉を描いたもの。

⇒お‐かめ【お亀・阿亀】

おかめ‐そば【阿亀蕎麦】

かまぼこ・椎茸・湯葉などを入れたつゆそば。おかめ。

⇒お‐かめ【お亀・阿亀】

おかめ‐づた【阿亀蔦】

(→)キヅタの別称。とくに園芸でいう。

⇒お‐かめ【お亀・阿亀】

おかめ‐はちもく【傍目八目】ヲカ‥

他人の囲碁を傍で見ていると、実際に対局している時よりよく手がよめること。転じて、第三者には、物事の是非、利・不利が当事者以上にわかること。

⇒おか‐め【傍目・岡目】

おかめ‐よへえ【お亀与兵衛】‥ヱ

浄瑠璃「ひぢりめん卯月紅葉うづきのもみじ」の両主人公。→卯月の紅葉

→文献資料[卯月の紅葉]

お‐かもじ【御か文字】

「かもじ」を丁寧に言った語。おかあさま。また、奥様。

おか‐もち【岡持】ヲカ‥

平たくて、蓋・手のついた桶おけ。食物を入れて持ち運ぶのに用いる。

岡持

②紋所の名。5枚の笹の葉を描いたもの。

⇒お‐かめ【お亀・阿亀】

おかめ‐そば【阿亀蕎麦】

かまぼこ・椎茸・湯葉などを入れたつゆそば。おかめ。

⇒お‐かめ【お亀・阿亀】

おかめ‐づた【阿亀蔦】

(→)キヅタの別称。とくに園芸でいう。

⇒お‐かめ【お亀・阿亀】

おかめ‐はちもく【傍目八目】ヲカ‥

他人の囲碁を傍で見ていると、実際に対局している時よりよく手がよめること。転じて、第三者には、物事の是非、利・不利が当事者以上にわかること。

⇒おか‐め【傍目・岡目】

おかめ‐よへえ【お亀与兵衛】‥ヱ

浄瑠璃「ひぢりめん卯月紅葉うづきのもみじ」の両主人公。→卯月の紅葉

→文献資料[卯月の紅葉]

お‐かもじ【御か文字】

「かもじ」を丁寧に言った語。おかあさま。また、奥様。

おか‐もち【岡持】ヲカ‥

平たくて、蓋・手のついた桶おけ。食物を入れて持ち運ぶのに用いる。

岡持

おかもと【岡本】ヲカ‥

姓氏の一つ。

⇒おかもと‐いっぺい【岡本一平】

⇒おかもと‐かのこ【岡本かの子】

⇒おかもと‐きどう【岡本綺堂】

⇒おかもと‐しゅうき【岡本秋暉】

⇒おかもと‐だいはち‐じけん【岡本大八事件】

⇒おかもと‐たろう【岡本太郎】

⇒おかもと‐ぶんや【岡本文弥】

⇒おかもと‐やすたか【岡本保孝】

おかもと‐いっぺい【岡本一平】ヲカ‥

漫画家。函館生れ。かの子の夫。太郎の父。東京美術学校卒。政治・社会の諷刺漫画で知名。(1886〜1948)

⇒おかもと【岡本】

おかもと‐かのこ【岡本かの子】ヲカ‥

歌人・小説家・仏教研究家。東京生れ。跡見女学校卒。一平の妻。太郎の母。強烈なナルシシズムで生命や女の性を追求。歌集のほか、小説「鶴は病みき」「老妓抄」「生々流転」など。(1889〜1939)

岡本かの子

提供:毎日新聞社

おかもと【岡本】ヲカ‥

姓氏の一つ。

⇒おかもと‐いっぺい【岡本一平】

⇒おかもと‐かのこ【岡本かの子】

⇒おかもと‐きどう【岡本綺堂】

⇒おかもと‐しゅうき【岡本秋暉】

⇒おかもと‐だいはち‐じけん【岡本大八事件】

⇒おかもと‐たろう【岡本太郎】

⇒おかもと‐ぶんや【岡本文弥】

⇒おかもと‐やすたか【岡本保孝】

おかもと‐いっぺい【岡本一平】ヲカ‥

漫画家。函館生れ。かの子の夫。太郎の父。東京美術学校卒。政治・社会の諷刺漫画で知名。(1886〜1948)

⇒おかもと【岡本】

おかもと‐かのこ【岡本かの子】ヲカ‥

歌人・小説家・仏教研究家。東京生れ。跡見女学校卒。一平の妻。太郎の母。強烈なナルシシズムで生命や女の性を追求。歌集のほか、小説「鶴は病みき」「老妓抄」「生々流転」など。(1889〜1939)

岡本かの子

提供:毎日新聞社

⇒おかもと【岡本】

おかもと‐きどう【岡本綺堂】ヲカ‥ダウ

劇作家・小説家。本名、敬二。東京生れ。戯曲「修禅寺物語」「番町皿屋敷」、小説「半七捕物帳」など。(1872〜1939)

岡本綺堂

提供:毎日新聞社

⇒おかもと【岡本】

おかもと‐きどう【岡本綺堂】ヲカ‥ダウ

劇作家・小説家。本名、敬二。東京生れ。戯曲「修禅寺物語」「番町皿屋敷」、小説「半七捕物帳」など。(1872〜1939)

岡本綺堂

提供:毎日新聞社

⇒おかもと【岡本】

おかもと‐しゅうき【岡本秋暉】ヲカ‥シウ‥

江戸後期の画家。江戸の人。小田原藩に仕える。渡辺崋山らに学び、写生に基づく装飾的な花鳥画を得意とした。(1807〜1862)

⇒おかもと【岡本】

おかもと‐だいはち‐じけん【岡本大八事件】ヲカ‥

本多正純の与力でキリシタンの岡本大八(1612年(慶長17)火刑)の収賄事件。幕府のキリシタン禁制の端緒となった。→マードレ‐デ‐デウス号事件。

⇒おかもと【岡本】

おかもと‐たろう【岡本太郎】ヲカ‥ラウ

洋画家。一平・かの子の長男。東京生れ。パリで前衛運動に参加、第二次大戦後は一時二科会会員。原色と激しい筆触を用いる。総合的に前衛芸術を推進し、1970年の大阪万博で「太陽の塔」を制作。独特の芸術論でも知られる。(1911〜1996)

岡本太郎(1)

撮影:石井幸之助

⇒おかもと【岡本】

おかもと‐しゅうき【岡本秋暉】ヲカ‥シウ‥

江戸後期の画家。江戸の人。小田原藩に仕える。渡辺崋山らに学び、写生に基づく装飾的な花鳥画を得意とした。(1807〜1862)

⇒おかもと【岡本】

おかもと‐だいはち‐じけん【岡本大八事件】ヲカ‥

本多正純の与力でキリシタンの岡本大八(1612年(慶長17)火刑)の収賄事件。幕府のキリシタン禁制の端緒となった。→マードレ‐デ‐デウス号事件。

⇒おかもと【岡本】

おかもと‐たろう【岡本太郎】ヲカ‥ラウ

洋画家。一平・かの子の長男。東京生れ。パリで前衛運動に参加、第二次大戦後は一時二科会会員。原色と激しい筆触を用いる。総合的に前衛芸術を推進し、1970年の大阪万博で「太陽の塔」を制作。独特の芸術論でも知られる。(1911〜1996)

岡本太郎(1)

撮影:石井幸之助

岡本太郎(2)

撮影:田沼武能

岡本太郎(2)

撮影:田沼武能

⇒おかもと【岡本】

おかもと‐でら【岡本寺】ヲカ‥

法起寺ほっきじの別称。

おかもと‐ぶんや【岡本文弥】ヲカ‥

江戸前期、大坂の浄瑠璃太夫。文弥節の創始者。その節は哀調をおび、山本土佐掾(角太夫)の「うれい節」に対し、泣き節といわれる。(1633〜1694)

⇒おかもと【岡本】

おかもと‐やすたか【岡本保孝】ヲカ‥

幕末・明治初年の国学者。号は況斎。江戸の人。清水浜臣・狩谷棭斎に和文・考証を学び、和漢の学に精通。著「韻鏡考」「磨光韻鏡考」「難波江」など。(1797〜1878)

⇒おかもと【岡本】

おか‐もの【陸物】ヲカ‥

米以外の穀物。畑でできる麦・粟・豆など。雑穀。

おかや【岡谷】ヲカ‥

長野県中部、諏訪湖西岸の市。もと、日本の製糸業の中心地。現在は精密機械工業が盛ん。人口5万5千。

お‐がや【小萱】ヲ‥

小さい萱。また、萱の美称。

おか‐やき【傍焼き・岡焼き】ヲカ‥

直接自分に関係もないのに、他人の仲のいいのをねたむこと。はたでやきもちをやくこと。おかやきもち。法界悋気ほうかいりんき。

おか‐やどかり【陸宿借・陸寄居虫】ヲカ‥

オカヤドカリ科のヤドカリ。幼生は海中で生育するが、変態して親になると海岸近くで陸上生活をする。体長約4センチメートル。奄美諸島以南に産し、近似種ナキオカヤドカリなどと共に子供の愛玩用。沖縄ではアマンと呼ぶ。天然記念物。

おかやま【岡山】ヲカ‥

①中国地方の県。美作・備前・備中3国を含む。面積7110平方キロメートル。人口195万7千。全15市。

→下津井節

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②岡山県南部の市。県庁所在地。もと池田氏32万石の城下町。名園、後楽園がある。繊維工業や畳表・マスカット・桃の生産で有名。人口69万6千。

岡山城

撮影:山梨勝弘

⇒おかもと【岡本】

おかもと‐でら【岡本寺】ヲカ‥

法起寺ほっきじの別称。

おかもと‐ぶんや【岡本文弥】ヲカ‥

江戸前期、大坂の浄瑠璃太夫。文弥節の創始者。その節は哀調をおび、山本土佐掾(角太夫)の「うれい節」に対し、泣き節といわれる。(1633〜1694)

⇒おかもと【岡本】

おかもと‐やすたか【岡本保孝】ヲカ‥

幕末・明治初年の国学者。号は況斎。江戸の人。清水浜臣・狩谷棭斎に和文・考証を学び、和漢の学に精通。著「韻鏡考」「磨光韻鏡考」「難波江」など。(1797〜1878)

⇒おかもと【岡本】

おか‐もの【陸物】ヲカ‥

米以外の穀物。畑でできる麦・粟・豆など。雑穀。

おかや【岡谷】ヲカ‥

長野県中部、諏訪湖西岸の市。もと、日本の製糸業の中心地。現在は精密機械工業が盛ん。人口5万5千。

お‐がや【小萱】ヲ‥

小さい萱。また、萱の美称。

おか‐やき【傍焼き・岡焼き】ヲカ‥

直接自分に関係もないのに、他人の仲のいいのをねたむこと。はたでやきもちをやくこと。おかやきもち。法界悋気ほうかいりんき。

おか‐やどかり【陸宿借・陸寄居虫】ヲカ‥

オカヤドカリ科のヤドカリ。幼生は海中で生育するが、変態して親になると海岸近くで陸上生活をする。体長約4センチメートル。奄美諸島以南に産し、近似種ナキオカヤドカリなどと共に子供の愛玩用。沖縄ではアマンと呼ぶ。天然記念物。

おかやま【岡山】ヲカ‥

①中国地方の県。美作・備前・備中3国を含む。面積7110平方キロメートル。人口195万7千。全15市。

→下津井節

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②岡山県南部の市。県庁所在地。もと池田氏32万石の城下町。名園、後楽園がある。繊維工業や畳表・マスカット・桃の生産で有名。人口69万6千。

岡山城

撮影:山梨勝弘

⇒おかやま‐じょう【岡山城】

⇒おかやま‐だいがく【岡山大学】

⇒おかやま‐へいや【岡山平野】

おかやま‐じょう【岡山城】ヲカ‥ジヤウ

江戸時代、岡山藩主池田氏の居城。1573年(天正1)宇喜多直家が入城、直家・秀家父子が改築。1603年(慶長8)池田氏が入城。4層6階の天守は1945年の空襲で焼失、66年復元。別称、烏城うじょう。

⇒おかやま【岡山】

おかやま‐だいがく【岡山大学】ヲカ‥

国立大学法人の一つ。第六高等学校・岡山医科大学(1922年設立)を中心に岡山農専・岡山師範・同青年師範を併合、49年新制大学として設立。2004年法人化。本部は岡山市。→第六高等学校。

⇒おかやま【岡山】

おかやま‐へいや【岡山平野】ヲカ‥

岡山県南部の吉井川・旭川・高梁川下流域にひろがる平野。農工業が発達し、山陽地方の主要な生産地帯。

⇒おかやま【岡山】

おか‐ゆ【陸湯】ヲカ‥

浴槽の外に備えたきれいな湯。あがり湯。

おか‐よしたけ【岡義武】ヲカ‥

政治学者。東京生れ。東大卒、同教授。日本およびヨーロッパの政治史研究に業績を残す。著「国際政治史」など。文化勲章。(1902〜1990)

⇒おか【岡】

お‐から

(→)豆腐殻とうふがらに同じ。

お‐がら【麻幹・苧殻】ヲ‥

アサの皮をはいだ茎。盂蘭盆うらぼんのかざりに用い、また、迎え火などに焚く。あさがら。〈[季]秋〉

⇒おがら‐ずきん【麻幹頭巾】

⇒おがら‐ばし【麻幹箸】

おから‐こ

(東日本で)粢しとぎのこと。

おがら‐ずきん【麻幹頭巾】ヲ‥ヅ‥

苧屑頭巾ほくそずきんの別名。

⇒お‐がら【麻幹・苧殻】

おがら‐ばし【麻幹箸】ヲ‥

精霊しょうりょう祭の供物に添える箸。

⇒お‐がら【麻幹・苧殻】

オカリナ【ocarina イタリア】

(小さな鵞鳥の意。吹口が鵞鳥の嘴くちばしに似るのでいう)粘土または陶器製の気鳴楽器。一端に突き出した吹口から息を吹き入れ、指で8〜10孔を開閉して奏する。1860年イタリア人ドナティ(G. Donati1836〜1925)が創製。鳩笛。

オカリナ

⇒おかやま‐じょう【岡山城】

⇒おかやま‐だいがく【岡山大学】

⇒おかやま‐へいや【岡山平野】

おかやま‐じょう【岡山城】ヲカ‥ジヤウ

江戸時代、岡山藩主池田氏の居城。1573年(天正1)宇喜多直家が入城、直家・秀家父子が改築。1603年(慶長8)池田氏が入城。4層6階の天守は1945年の空襲で焼失、66年復元。別称、烏城うじょう。

⇒おかやま【岡山】

おかやま‐だいがく【岡山大学】ヲカ‥

国立大学法人の一つ。第六高等学校・岡山医科大学(1922年設立)を中心に岡山農専・岡山師範・同青年師範を併合、49年新制大学として設立。2004年法人化。本部は岡山市。→第六高等学校。

⇒おかやま【岡山】

おかやま‐へいや【岡山平野】ヲカ‥

岡山県南部の吉井川・旭川・高梁川下流域にひろがる平野。農工業が発達し、山陽地方の主要な生産地帯。

⇒おかやま【岡山】

おか‐ゆ【陸湯】ヲカ‥

浴槽の外に備えたきれいな湯。あがり湯。

おか‐よしたけ【岡義武】ヲカ‥

政治学者。東京生れ。東大卒、同教授。日本およびヨーロッパの政治史研究に業績を残す。著「国際政治史」など。文化勲章。(1902〜1990)

⇒おか【岡】

お‐から

(→)豆腐殻とうふがらに同じ。

お‐がら【麻幹・苧殻】ヲ‥

アサの皮をはいだ茎。盂蘭盆うらぼんのかざりに用い、また、迎え火などに焚く。あさがら。〈[季]秋〉

⇒おがら‐ずきん【麻幹頭巾】

⇒おがら‐ばし【麻幹箸】

おから‐こ

(東日本で)粢しとぎのこと。

おがら‐ずきん【麻幹頭巾】ヲ‥ヅ‥

苧屑頭巾ほくそずきんの別名。

⇒お‐がら【麻幹・苧殻】

おがら‐ばし【麻幹箸】ヲ‥

精霊しょうりょう祭の供物に添える箸。

⇒お‐がら【麻幹・苧殻】

オカリナ【ocarina イタリア】

(小さな鵞鳥の意。吹口が鵞鳥の嘴くちばしに似るのでいう)粘土または陶器製の気鳴楽器。一端に突き出した吹口から息を吹き入れ、指で8〜10孔を開閉して奏する。1860年イタリア人ドナティ(G. Donati1836〜1925)が創製。鳩笛。

オカリナ

おかる【お軽】

「仮名手本忠臣蔵」中の人物。山崎の与市兵衛の娘、早野勘平の妻。夫の用金調達のため、身を祇園の一力楼に売る。

おが・る

〔自四〕

①(東北地方で)大きくなる。成長する。

②(西日本で)叫ぶ。

オカルティズム【occultism】

通常の経験や科学では認められない「隠れた力」の存在を信じ、それを研究すること。占星術・錬金術・神智学・心霊術などをいう。

オカルト【occult】

神秘的なこと。超自然的なさま。

おか‐れんこん【陸蓮根】ヲカ‥

オクラのこと。

おか‐ろくもん【岡鹿門】ヲカ‥

幕末・明治の漢学者。名は千仞。仙台の人。昌平黌しょうへいこうに学ぶ。大坂で松本奎堂けいどうらと双松岡塾を開き、尊王攘夷運動に奔走。維新後は私塾綏猷堂を営み、門下を育成。著「尊攘紀事」など。(1833〜1914)

⇒おか【岡】

お‐かわ【御厠・清器】‥カハ

(女房詞)「おかわや(御厠)」の略。持ち運びのできる長円形の便器。おまる。

お‐がわ【小川】ヲガハ

細い流れの川。小さい川。万葉集3「昔見し象きさの―を今見れば」

おがわ【小川】ヲガハ

姓氏の一つ。

⇒おがわ‐うせん【小川芋銭】

⇒おがわ‐たくじ【小川琢治】

⇒おがわ‐はりつ【小川破笠】

⇒おがわ‐へいきち【小川平吉】

⇒おがわ‐みめい【小川未明】

おがわ‐うせん【小川芋銭】ヲガハ‥

画家。名は茂吉。草汁庵とも号す。江戸生れ。平民新聞などに漫画を載せ、のち日本美術院同人。牛久に住み、河童を描いて著名。(1868〜1938)

⇒おがわ【小川】

お‐かわせ‐ぐみ【御為替組】‥カハセ‥

江戸時代、大坂から江戸に送る幕府の為替の御用を務めた両替屋。御為替方。

おがわ‐たくじ【小川琢治】ヲガハ‥ヂ

地質学者・地理学者。和歌山県生れ。湯川秀樹の父。京大教授。中国の地理学・天文学に造詣が深かった。(1870〜1941)

小川琢治

提供:毎日新聞社

おかる【お軽】

「仮名手本忠臣蔵」中の人物。山崎の与市兵衛の娘、早野勘平の妻。夫の用金調達のため、身を祇園の一力楼に売る。

おが・る

〔自四〕

①(東北地方で)大きくなる。成長する。

②(西日本で)叫ぶ。

オカルティズム【occultism】

通常の経験や科学では認められない「隠れた力」の存在を信じ、それを研究すること。占星術・錬金術・神智学・心霊術などをいう。

オカルト【occult】

神秘的なこと。超自然的なさま。

おか‐れんこん【陸蓮根】ヲカ‥

オクラのこと。

おか‐ろくもん【岡鹿門】ヲカ‥

幕末・明治の漢学者。名は千仞。仙台の人。昌平黌しょうへいこうに学ぶ。大坂で松本奎堂けいどうらと双松岡塾を開き、尊王攘夷運動に奔走。維新後は私塾綏猷堂を営み、門下を育成。著「尊攘紀事」など。(1833〜1914)

⇒おか【岡】

お‐かわ【御厠・清器】‥カハ

(女房詞)「おかわや(御厠)」の略。持ち運びのできる長円形の便器。おまる。

お‐がわ【小川】ヲガハ

細い流れの川。小さい川。万葉集3「昔見し象きさの―を今見れば」

おがわ【小川】ヲガハ

姓氏の一つ。

⇒おがわ‐うせん【小川芋銭】

⇒おがわ‐たくじ【小川琢治】

⇒おがわ‐はりつ【小川破笠】

⇒おがわ‐へいきち【小川平吉】

⇒おがわ‐みめい【小川未明】

おがわ‐うせん【小川芋銭】ヲガハ‥

画家。名は茂吉。草汁庵とも号す。江戸生れ。平民新聞などに漫画を載せ、のち日本美術院同人。牛久に住み、河童を描いて著名。(1868〜1938)

⇒おがわ【小川】

お‐かわせ‐ぐみ【御為替組】‥カハセ‥

江戸時代、大坂から江戸に送る幕府の為替の御用を務めた両替屋。御為替方。

おがわ‐たくじ【小川琢治】ヲガハ‥ヂ

地質学者・地理学者。和歌山県生れ。湯川秀樹の父。京大教授。中国の地理学・天文学に造詣が深かった。(1870〜1941)

小川琢治

提供:毎日新聞社

⇒おがわ【小川】

おがわ‐はりつ【小川破笠】ヲガハ‥

江戸中期の絵師・漆工。世に笠翁という。伊勢の人。俳諧を芭蕉に、画を英一蝶に学ぶ。蒔絵などの漆工技法に長じ、破笠細工を創案した。(1663〜1747)

⇒おがわ【小川】

おがわ‐へいきち【小川平吉】ヲガハ‥

政治家・弁護士。信州富士見生れ。東大卒。日露講和条約反対運動の指導者。政友会領袖。法相・鉄道相。(1869〜1942)

⇒おがわ【小川】

おがわ‐みめい【小川未明】ヲガハ‥

(名は正しくはビメイとよむ)小説家・童話作家。本名、健作。新潟県生れ。早大卒。自然主義の影響をうけ、暗鬱な詩情をこめた小説を書き、のち童話に専念、「赤い蝋燭と人魚」などで創作童話に新生面を開く。小説「魯鈍な猫」など。(1882〜1961)

小川未明

撮影:田沼武能

⇒おがわ【小川】

おがわ‐はりつ【小川破笠】ヲガハ‥

江戸中期の絵師・漆工。世に笠翁という。伊勢の人。俳諧を芭蕉に、画を英一蝶に学ぶ。蒔絵などの漆工技法に長じ、破笠細工を創案した。(1663〜1747)

⇒おがわ【小川】

おがわ‐へいきち【小川平吉】ヲガハ‥

政治家・弁護士。信州富士見生れ。東大卒。日露講和条約反対運動の指導者。政友会領袖。法相・鉄道相。(1869〜1942)

⇒おがわ【小川】

おがわ‐みめい【小川未明】ヲガハ‥

(名は正しくはビメイとよむ)小説家・童話作家。本名、健作。新潟県生れ。早大卒。自然主義の影響をうけ、暗鬱な詩情をこめた小説を書き、のち童話に専念、「赤い蝋燭と人魚」などで創作童話に新生面を開く。小説「魯鈍な猫」など。(1882〜1961)

小川未明

撮影:田沼武能

⇒おがわ【小川】

お‐がわら【牡瓦・男瓦】ヲガハラ

円筒を半切にした形の長瓦。うつむけて葺ふく。つつがわら。丸瓦。〈倭名類聚鈔3〉↔牝瓦めがわら

おがわら‐こ【小川原湖】ヲガハラ‥

青森県東部の汽水湖。三本木原台地と太平洋岸の砂丘地帯とに挟まれた湖沼群のうち最大のもの。淡水化事業が進行。最大深度24.4メートル。面積62.2平方キロメートル。小川原沼。こがわらこ。おがらこ。

お‐かわり【御代り】‥カハリ

飲食した同じものを重ねて飲食すること。また、そのもの。

お‐かん

(浮浪人などの隠語)野宿。露宿。「―場ば」

お‐かん【悪寒】ヲ‥

発熱のために、ぞくぞくと寒けを感ずること。「―がする」

お‐かんあげ【御髪上げ】

(オカミアゲの音便)貴人の髪を結うこと。また、その人。

お‐かんせん【御冠船】‥クワン‥

中国皇帝の勅書を携えた冊封さくほう使を琉球に運んだ船。1404年から1866年の間、琉球王の代替りごとに来航し、これによって琉球王は正式に琉球国中山王となり、中国との貿易を維持することができた。

⇒おかんせん‐おどり【御冠船踊】

おかんせん‐おどり【御冠船踊】‥クワン‥ヲドリ

中国の冊封使を歓待するために、琉球の宮廷で催された舞踊。近世中期、玉城朝薫たまぐすくちょうくん創始の組踊など。

⇒お‐かんせん【御冠船】

お‐かんばん【御看板】

(宮廷語)天皇・皇后が召しあがる料理の品目やつくり方を記した板。

お‐かんむり【御冠】

(「冠をまげる」からという)ふきげんなこと。怒っていること。「すこし―だ」

おきヲキ

(東北地方で)鹿や雉きじを誘い寄せる笛。おぎい。鹿笛。

おき【沖・澳】

①海・湖などで、岸から遠く離れた所。漁業では、海岸線から離れて水深が3尋ひろ以上の海をいった。「―の小島」

②田畑・原野の開けた遠い所。

⇒沖にも付かず磯にも離る

⇒沖を越える

おき【息】

(上代語。単独の例はない)いき。万葉集20「鳰鳥におどりの―長川は絶えぬとも」

おき【起き】

目がさめること。また、からだを起こすこと。千五百番歌合「けさの―にぞ」

おき【置き】

①すておくこと。

②(数量を表す語につけて)それだけずつの間を隔てること。「1日―」

③浄瑠璃や歌舞伎舞踊の冒頭で、人物の登場や物語の展開に先立って歌われる(語られる)前置き部分。浄瑠璃では「置浄瑠璃」、長唄では「置唄」という。

⇒置きにする

おき【燠・熾】

①赤くおこった炭火。おきび。

②薪まきが燃えて炭のようになったもの。

お‐き【堡】ヲキ

(「小城」の意)土や石で造った防御のための城塞。

おき【隠岐】

中国地方の島。旧国名。山陰道の一国。今、島根県に属する。隠州いんしゅう。→隠岐島おきのしま

おぎ【荻】ヲギ

イネ科の多年草。多くは水辺に自生、しばしば大群落を作る。高さ約1.5メートル。ススキに似る。茎は細く、有節、中空。葉は硬質、細長い。基部は鞘さや状で茎を包む。夏・秋の頃、絹毛のある花穂をつける。屋根を葺ふくのに用いる。風聞草。風持草。寝覚草。目覚し草。文見草。〈[季]秋〉。万葉集10「葦辺なる―の葉さやぎ」

おぎ

⇒おがわ【小川】

お‐がわら【牡瓦・男瓦】ヲガハラ

円筒を半切にした形の長瓦。うつむけて葺ふく。つつがわら。丸瓦。〈倭名類聚鈔3〉↔牝瓦めがわら

おがわら‐こ【小川原湖】ヲガハラ‥

青森県東部の汽水湖。三本木原台地と太平洋岸の砂丘地帯とに挟まれた湖沼群のうち最大のもの。淡水化事業が進行。最大深度24.4メートル。面積62.2平方キロメートル。小川原沼。こがわらこ。おがらこ。

お‐かわり【御代り】‥カハリ

飲食した同じものを重ねて飲食すること。また、そのもの。

お‐かん

(浮浪人などの隠語)野宿。露宿。「―場ば」

お‐かん【悪寒】ヲ‥

発熱のために、ぞくぞくと寒けを感ずること。「―がする」

お‐かんあげ【御髪上げ】

(オカミアゲの音便)貴人の髪を結うこと。また、その人。

お‐かんせん【御冠船】‥クワン‥

中国皇帝の勅書を携えた冊封さくほう使を琉球に運んだ船。1404年から1866年の間、琉球王の代替りごとに来航し、これによって琉球王は正式に琉球国中山王となり、中国との貿易を維持することができた。

⇒おかんせん‐おどり【御冠船踊】

おかんせん‐おどり【御冠船踊】‥クワン‥ヲドリ

中国の冊封使を歓待するために、琉球の宮廷で催された舞踊。近世中期、玉城朝薫たまぐすくちょうくん創始の組踊など。

⇒お‐かんせん【御冠船】

お‐かんばん【御看板】

(宮廷語)天皇・皇后が召しあがる料理の品目やつくり方を記した板。

お‐かんむり【御冠】

(「冠をまげる」からという)ふきげんなこと。怒っていること。「すこし―だ」

おきヲキ

(東北地方で)鹿や雉きじを誘い寄せる笛。おぎい。鹿笛。

おき【沖・澳】

①海・湖などで、岸から遠く離れた所。漁業では、海岸線から離れて水深が3尋ひろ以上の海をいった。「―の小島」

②田畑・原野の開けた遠い所。

⇒沖にも付かず磯にも離る

⇒沖を越える

おき【息】

(上代語。単独の例はない)いき。万葉集20「鳰鳥におどりの―長川は絶えぬとも」

おき【起き】

目がさめること。また、からだを起こすこと。千五百番歌合「けさの―にぞ」

おき【置き】

①すておくこと。

②(数量を表す語につけて)それだけずつの間を隔てること。「1日―」

③浄瑠璃や歌舞伎舞踊の冒頭で、人物の登場や物語の展開に先立って歌われる(語られる)前置き部分。浄瑠璃では「置浄瑠璃」、長唄では「置唄」という。

⇒置きにする

おき【燠・熾】

①赤くおこった炭火。おきび。

②薪まきが燃えて炭のようになったもの。

お‐き【堡】ヲキ

(「小城」の意)土や石で造った防御のための城塞。

おき【隠岐】

中国地方の島。旧国名。山陰道の一国。今、島根県に属する。隠州いんしゅう。→隠岐島おきのしま

おぎ【荻】ヲギ

イネ科の多年草。多くは水辺に自生、しばしば大群落を作る。高さ約1.5メートル。ススキに似る。茎は細く、有節、中空。葉は硬質、細長い。基部は鞘さや状で茎を包む。夏・秋の頃、絹毛のある花穂をつける。屋根を葺ふくのに用いる。風聞草。風持草。寝覚草。目覚し草。文見草。〈[季]秋〉。万葉集10「葦辺なる―の葉さやぎ」

おぎ

おぎ【小木】ヲ‥

新潟県佐渡島南端の地名。佐渡市に属する。江戸時代、西廻航路の寄港地として発展。直江津など本土との連絡港。

おぎ【小城】ヲ‥

佐賀県中部の市。もと小城鍋島藩の城下町。南部は佐賀平野と有明海の干拓地。ムツゴロウ・シオマネキ保護区がある。人口4万6千。

お‐ぎ【男木・雄木】ヲ‥

①雌雄異株の、主に木本植物で、雄花ばかりを具えたもの。雄株。

②〔建〕木材を接合する時の凸状をなす方、または上になる方の材。上木うわき。

↔女木めぎ

おき‐あい【沖合】‥アヒ

①沖のほう。「―はるか」

②海上で漁船の行動や漁労作業を指図する者。おっかい。

⇒おきあい‐ぎょぎょう【沖合漁業】

おきあい‐ぎょぎょう【沖合漁業】‥アヒ‥ゲフ

主に都道府県の地先沖合で行われる漁業。10トン以上で100トン程度までの漁船を使用する。→沿岸漁業→遠洋漁業

⇒おき‐あい【沖合】

おき‐あがり【沖上り】

関東の漁村で、大漁や大漁の祝いをいう。

おきあがり‐こぼうし【起上り小法師】‥ボフ‥

達磨だるまの形に造った人形の底におもりをつけた玩具。倒してもすぐに起きなおる。不倒翁。おきあがりこぼし。おきゃがりこぼし。

起上り小法師(千葉)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

おぎ【小木】ヲ‥

新潟県佐渡島南端の地名。佐渡市に属する。江戸時代、西廻航路の寄港地として発展。直江津など本土との連絡港。

おぎ【小城】ヲ‥

佐賀県中部の市。もと小城鍋島藩の城下町。南部は佐賀平野と有明海の干拓地。ムツゴロウ・シオマネキ保護区がある。人口4万6千。

お‐ぎ【男木・雄木】ヲ‥

①雌雄異株の、主に木本植物で、雄花ばかりを具えたもの。雄株。

②〔建〕木材を接合する時の凸状をなす方、または上になる方の材。上木うわき。

↔女木めぎ

おき‐あい【沖合】‥アヒ

①沖のほう。「―はるか」

②海上で漁船の行動や漁労作業を指図する者。おっかい。

⇒おきあい‐ぎょぎょう【沖合漁業】

おきあい‐ぎょぎょう【沖合漁業】‥アヒ‥ゲフ

主に都道府県の地先沖合で行われる漁業。10トン以上で100トン程度までの漁船を使用する。→沿岸漁業→遠洋漁業

⇒おき‐あい【沖合】

おき‐あがり【沖上り】

関東の漁村で、大漁や大漁の祝いをいう。

おきあがり‐こぼうし【起上り小法師】‥ボフ‥

達磨だるまの形に造った人形の底におもりをつけた玩具。倒してもすぐに起きなおる。不倒翁。おきあがりこぼし。おきゃがりこぼし。

起上り小法師(千葉)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(沖縄)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(沖縄)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(熊本)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(熊本)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(石川)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(石川)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(香川)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(香川)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

おき‐あが・る【起き上がる】

〔自五〕

横たわっていた者が体を起こす。また、立ちあがる。「寝床から―・る」

おき‐あげ【置上げ】

①器物を高く置くために、その物の下に他の物を添え置くこと。

②(「起揚げ」とも書く)胡粉ごふんを盛り上げて、絵または蒔絵の下地とすること。「―人形」

おき‐あじ【沖鰺】‥アヂ

①アジ科の海産の硬骨魚。全長約30センチメートル。全体に黒ずみ、横帯があるのとないのとある。

②海魚ハタハタの別称。

おき‐あま【沖蜑】

本蜑ほんあまの別称。

おき‐あみ【置網】

(→)待網まちあみに同じ。

⇒置網を言う

おき‐あみ【沖醤蝦】

オキアミ目の甲殻類の総称。エビに似るがやや小形で、多くは体長3センチメートル内外。頭胸部の胸脚の基部にある鰓は裸出。胸肢はすべて内・外肢に分かれる二叉型。海産、外洋浮遊性で、世界で75種だが、生物量は多く海鳥・魚類の餌として重要。ナンキョクオキアミは体長5センチメートルほどで、鯨の重要な餌料。また漁獲して「むき蝦」とするほか、養殖魚の餌として利用する。

なんきょくおきあみ

おき‐あが・る【起き上がる】

〔自五〕

横たわっていた者が体を起こす。また、立ちあがる。「寝床から―・る」

おき‐あげ【置上げ】

①器物を高く置くために、その物の下に他の物を添え置くこと。

②(「起揚げ」とも書く)胡粉ごふんを盛り上げて、絵または蒔絵の下地とすること。「―人形」

おき‐あじ【沖鰺】‥アヂ

①アジ科の海産の硬骨魚。全長約30センチメートル。全体に黒ずみ、横帯があるのとないのとある。

②海魚ハタハタの別称。

おき‐あま【沖蜑】

本蜑ほんあまの別称。

おき‐あみ【置網】

(→)待網まちあみに同じ。

⇒置網を言う

おき‐あみ【沖醤蝦】

オキアミ目の甲殻類の総称。エビに似るがやや小形で、多くは体長3センチメートル内外。頭胸部の胸脚の基部にある鰓は裸出。胸肢はすべて内・外肢に分かれる二叉型。海産、外洋浮遊性で、世界で75種だが、生物量は多く海鳥・魚類の餌として重要。ナンキョクオキアミは体長5センチメートルほどで、鯨の重要な餌料。また漁獲して「むき蝦」とするほか、養殖魚の餌として利用する。

なんきょくおきあみ

ナンキョクオキアミ

提供:東京動物園協会

ナンキョクオキアミ

提供:東京動物園協会

広辞苑 ページ 2665 での【○尾が見える】単語。