複数辞典一括検索+![]()

![]()

○明日は明日の風が吹くあしたはあしたのかぜがふく🔗⭐🔉

○明日は明日の風が吹くあしたはあしたのかぜがふく

明日はまた別のなりゆきになる。世の中は何とかなるもので、先を思い煩うことはない。

⇒あした【朝・明日】

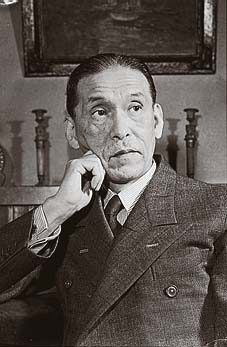

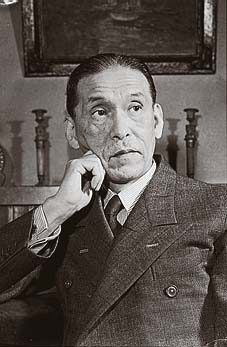

あしだ‐ひとし【芦田均】

政治家。京都府出身。東大卒。外交官を経て代議士。民主党総裁。1948年首相在任中、昭電事件の責任を理由に政界を引退。著「芦田日記」。(1887〜1959)

芦田均

撮影:田村 茂

⇒あしだ【芦田】

あし‐だま【足玉】

足首の飾りにつけた玉。万葉集10「―も手玉ただまもゆらに織るはたを」

あし‐だまり【足溜り】

①しばらく足をとどめる所。転じて、ある行動のための根拠地。

②足をかけるところ。あしがかり。

あしたれ‐ぼし【足垂星】

二十八宿の一つ。蠍座さそりざの南東部。尾宿。尾び。

あ‐ジチオンさん‐ナトリウム【亜ジチオン酸ナトリウム】

(sodium dithionite)化学式Na2S2O4 無色の結晶。強力な還元剤。染料合成原料・染色助剤・漂白剤などに用いる。ハイドロサルファイト・ヒドロ亜硫酸ナトリウムは誤称。

あし‐ついで【足序で】

歩きついで。出かけたついで。

あし‐つ‐お【足つ緒】‥ヲ

①琴の弦の端を結びかがった糸。

②太い綱。差縄。

あし‐づかい【足遣い】‥ヅカヒ

①足のつかいかた。あしどり。あしつき。

②人形浄瑠璃の三人遣いで、両足の操作を担当する人。

あし‐つき【足付】

①歩く時の足の様子。歩きかた。あしどり。「よろよろした―」

②器に足をつけたもの。

③足付折敷の略。

⇒あしつき‐おしき【足付折敷】

あし‐つき【葦付】

淡水に生えるジュズモなどの藍藻類。葦または石に付着。食用。あしつきのり。万葉集17「―採ると瀬に立たすらし」

あし‐つぎ【足継ぎ】

高くて手のとどかない場合に用いる台。ふみだい。ふみつぎ。

あしつき‐おしき【足付折敷】‥ヲ‥

板製の足が底の左右についた折敷。普通は白木を用いる。あしうちおしき。あしうち。木具きぐ。

⇒あし‐つき【足付】

あし‐つけ【足付】

足をつけた盆。あしつき。醒睡笑「芋を―の上へおとし」

あじ‐つけ【味付け】アヂ‥

味をつけること。また、その具合。「塩で―する」

⇒あじつけ‐のり【味付海苔】

⇒あじつけ‐めし【味付飯】

あじつけ‐のり【味付海苔】アヂ‥

乾海苔ほしのりの一種。調味液を付けあぶって乾燥させたもの。

⇒あじ‐つけ【味付け】

あじつけ‐めし【味付飯】アヂ‥

味つけをした飯。茶飯ちゃめし・ごもくめしなどの類。

⇒あじ‐つけ【味付け】

あし‐づつ【葦筒】

葦の茎の内側にあるあま皮。

⇒あしづつ‐の【葦筒の】

あしづつ‐の【葦筒の】

〔枕〕

「ひとへ(一重)」「薄し」にかかる。

⇒あし‐づつ【葦筒】

あし‐づの【葦角】

葦の新芽。葦の角。あしかび。古今和歌集六帖6「―の生ひ出し時に」

あし‐て【足手】

足と手。てあし。また、身体。

⇒あして‐かぎり【足手限り】

⇒あして‐かげ【足手影】

⇒あして‐がらみ【足手搦み】

⇒あして‐そくさい【足手息災】

⇒あして‐まとい【足手纏い】

あし‐で【悪手】

下手な書。悪筆。

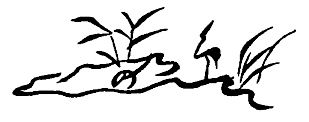

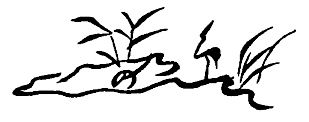

あし‐で【葦手】

①平安時代に行われた文字の戯書ざれがき。水辺に葦などの生えた風景に草・岩・松・水鳥などの形を仮名・漢字で絵画化して書いたもの。水手みずで。あしでがき。

葦手

⇒あしだ【芦田】

あし‐だま【足玉】

足首の飾りにつけた玉。万葉集10「―も手玉ただまもゆらに織るはたを」

あし‐だまり【足溜り】

①しばらく足をとどめる所。転じて、ある行動のための根拠地。

②足をかけるところ。あしがかり。

あしたれ‐ぼし【足垂星】

二十八宿の一つ。蠍座さそりざの南東部。尾宿。尾び。

あ‐ジチオンさん‐ナトリウム【亜ジチオン酸ナトリウム】

(sodium dithionite)化学式Na2S2O4 無色の結晶。強力な還元剤。染料合成原料・染色助剤・漂白剤などに用いる。ハイドロサルファイト・ヒドロ亜硫酸ナトリウムは誤称。

あし‐ついで【足序で】

歩きついで。出かけたついで。

あし‐つ‐お【足つ緒】‥ヲ

①琴の弦の端を結びかがった糸。

②太い綱。差縄。

あし‐づかい【足遣い】‥ヅカヒ

①足のつかいかた。あしどり。あしつき。

②人形浄瑠璃の三人遣いで、両足の操作を担当する人。

あし‐つき【足付】

①歩く時の足の様子。歩きかた。あしどり。「よろよろした―」

②器に足をつけたもの。

③足付折敷の略。

⇒あしつき‐おしき【足付折敷】

あし‐つき【葦付】

淡水に生えるジュズモなどの藍藻類。葦または石に付着。食用。あしつきのり。万葉集17「―採ると瀬に立たすらし」

あし‐つぎ【足継ぎ】

高くて手のとどかない場合に用いる台。ふみだい。ふみつぎ。

あしつき‐おしき【足付折敷】‥ヲ‥

板製の足が底の左右についた折敷。普通は白木を用いる。あしうちおしき。あしうち。木具きぐ。

⇒あし‐つき【足付】

あし‐つけ【足付】

足をつけた盆。あしつき。醒睡笑「芋を―の上へおとし」

あじ‐つけ【味付け】アヂ‥

味をつけること。また、その具合。「塩で―する」

⇒あじつけ‐のり【味付海苔】

⇒あじつけ‐めし【味付飯】

あじつけ‐のり【味付海苔】アヂ‥

乾海苔ほしのりの一種。調味液を付けあぶって乾燥させたもの。

⇒あじ‐つけ【味付け】

あじつけ‐めし【味付飯】アヂ‥

味つけをした飯。茶飯ちゃめし・ごもくめしなどの類。

⇒あじ‐つけ【味付け】

あし‐づつ【葦筒】

葦の茎の内側にあるあま皮。

⇒あしづつ‐の【葦筒の】

あしづつ‐の【葦筒の】

〔枕〕

「ひとへ(一重)」「薄し」にかかる。

⇒あし‐づつ【葦筒】

あし‐づの【葦角】

葦の新芽。葦の角。あしかび。古今和歌集六帖6「―の生ひ出し時に」

あし‐て【足手】

足と手。てあし。また、身体。

⇒あして‐かぎり【足手限り】

⇒あして‐かげ【足手影】

⇒あして‐がらみ【足手搦み】

⇒あして‐そくさい【足手息災】

⇒あして‐まとい【足手纏い】

あし‐で【悪手】

下手な書。悪筆。

あし‐で【葦手】

①平安時代に行われた文字の戯書ざれがき。水辺に葦などの生えた風景に草・岩・松・水鳥などの形を仮名・漢字で絵画化して書いたもの。水手みずで。あしでがき。

葦手

②散らし書き。

⇒あしで‐え【葦手絵】

⇒あしで‐がき【葦手書】

⇒あしで‐がた【葦手形】

⇒あしで‐の‐けん【葦手の剣】

⇒あしで‐もじ【葦手文字】

あしで‐え【葦手絵】‥ヱ

葦手1を取り入れた絵画。歌絵うたえの一種となる場合もあるが、多くは料紙の下絵や蒔絵の文様として装飾的に用いられた。

⇒あし‐で【葦手】

アジテーション【agitation】

煽動せんどう。アジ。

アジテーター【agitator】

煽動者。

あしで‐がき【葦手書】

葦手に書くこと。また、書いたもの。あしで。

⇒あし‐で【葦手】

あして‐かぎり【足手限り】

足と手との力の続く限り。

⇒あし‐て【足手】

あして‐かげ【足手影】

①すがた。おもかげ。謡曲、隅田川「都の人の―もなつかしう候へば」

②人の往来のはげしい所。西鶴織留3「諸国の城下、又は入舟の湊などは、人の―にて」

⇒あし‐て【足手】

②散らし書き。

⇒あしで‐え【葦手絵】

⇒あしで‐がき【葦手書】

⇒あしで‐がた【葦手形】

⇒あしで‐の‐けん【葦手の剣】

⇒あしで‐もじ【葦手文字】

あしで‐え【葦手絵】‥ヱ

葦手1を取り入れた絵画。歌絵うたえの一種となる場合もあるが、多くは料紙の下絵や蒔絵の文様として装飾的に用いられた。

⇒あし‐で【葦手】

アジテーション【agitation】

煽動せんどう。アジ。

アジテーター【agitator】

煽動者。

あしで‐がき【葦手書】

葦手に書くこと。また、書いたもの。あしで。

⇒あし‐で【葦手】

あして‐かぎり【足手限り】

足と手との力の続く限り。

⇒あし‐て【足手】

あして‐かげ【足手影】

①すがた。おもかげ。謡曲、隅田川「都の人の―もなつかしう候へば」

②人の往来のはげしい所。西鶴織留3「諸国の城下、又は入舟の湊などは、人の―にて」

⇒あし‐て【足手】

⇒あしだ【芦田】

あし‐だま【足玉】

足首の飾りにつけた玉。万葉集10「―も手玉ただまもゆらに織るはたを」

あし‐だまり【足溜り】

①しばらく足をとどめる所。転じて、ある行動のための根拠地。

②足をかけるところ。あしがかり。

あしたれ‐ぼし【足垂星】

二十八宿の一つ。蠍座さそりざの南東部。尾宿。尾び。

あ‐ジチオンさん‐ナトリウム【亜ジチオン酸ナトリウム】

(sodium dithionite)化学式Na2S2O4 無色の結晶。強力な還元剤。染料合成原料・染色助剤・漂白剤などに用いる。ハイドロサルファイト・ヒドロ亜硫酸ナトリウムは誤称。

あし‐ついで【足序で】

歩きついで。出かけたついで。

あし‐つ‐お【足つ緒】‥ヲ

①琴の弦の端を結びかがった糸。

②太い綱。差縄。

あし‐づかい【足遣い】‥ヅカヒ

①足のつかいかた。あしどり。あしつき。

②人形浄瑠璃の三人遣いで、両足の操作を担当する人。

あし‐つき【足付】

①歩く時の足の様子。歩きかた。あしどり。「よろよろした―」

②器に足をつけたもの。

③足付折敷の略。

⇒あしつき‐おしき【足付折敷】

あし‐つき【葦付】

淡水に生えるジュズモなどの藍藻類。葦または石に付着。食用。あしつきのり。万葉集17「―採ると瀬に立たすらし」

あし‐つぎ【足継ぎ】

高くて手のとどかない場合に用いる台。ふみだい。ふみつぎ。

あしつき‐おしき【足付折敷】‥ヲ‥

板製の足が底の左右についた折敷。普通は白木を用いる。あしうちおしき。あしうち。木具きぐ。

⇒あし‐つき【足付】

あし‐つけ【足付】

足をつけた盆。あしつき。醒睡笑「芋を―の上へおとし」

あじ‐つけ【味付け】アヂ‥

味をつけること。また、その具合。「塩で―する」

⇒あじつけ‐のり【味付海苔】

⇒あじつけ‐めし【味付飯】

あじつけ‐のり【味付海苔】アヂ‥

乾海苔ほしのりの一種。調味液を付けあぶって乾燥させたもの。

⇒あじ‐つけ【味付け】

あじつけ‐めし【味付飯】アヂ‥

味つけをした飯。茶飯ちゃめし・ごもくめしなどの類。

⇒あじ‐つけ【味付け】

あし‐づつ【葦筒】

葦の茎の内側にあるあま皮。

⇒あしづつ‐の【葦筒の】

あしづつ‐の【葦筒の】

〔枕〕

「ひとへ(一重)」「薄し」にかかる。

⇒あし‐づつ【葦筒】

あし‐づの【葦角】

葦の新芽。葦の角。あしかび。古今和歌集六帖6「―の生ひ出し時に」

あし‐て【足手】

足と手。てあし。また、身体。

⇒あして‐かぎり【足手限り】

⇒あして‐かげ【足手影】

⇒あして‐がらみ【足手搦み】

⇒あして‐そくさい【足手息災】

⇒あして‐まとい【足手纏い】

あし‐で【悪手】

下手な書。悪筆。

あし‐で【葦手】

①平安時代に行われた文字の戯書ざれがき。水辺に葦などの生えた風景に草・岩・松・水鳥などの形を仮名・漢字で絵画化して書いたもの。水手みずで。あしでがき。

葦手

⇒あしだ【芦田】

あし‐だま【足玉】

足首の飾りにつけた玉。万葉集10「―も手玉ただまもゆらに織るはたを」

あし‐だまり【足溜り】

①しばらく足をとどめる所。転じて、ある行動のための根拠地。

②足をかけるところ。あしがかり。

あしたれ‐ぼし【足垂星】

二十八宿の一つ。蠍座さそりざの南東部。尾宿。尾び。

あ‐ジチオンさん‐ナトリウム【亜ジチオン酸ナトリウム】

(sodium dithionite)化学式Na2S2O4 無色の結晶。強力な還元剤。染料合成原料・染色助剤・漂白剤などに用いる。ハイドロサルファイト・ヒドロ亜硫酸ナトリウムは誤称。

あし‐ついで【足序で】

歩きついで。出かけたついで。

あし‐つ‐お【足つ緒】‥ヲ

①琴の弦の端を結びかがった糸。

②太い綱。差縄。

あし‐づかい【足遣い】‥ヅカヒ

①足のつかいかた。あしどり。あしつき。

②人形浄瑠璃の三人遣いで、両足の操作を担当する人。

あし‐つき【足付】

①歩く時の足の様子。歩きかた。あしどり。「よろよろした―」

②器に足をつけたもの。

③足付折敷の略。

⇒あしつき‐おしき【足付折敷】

あし‐つき【葦付】

淡水に生えるジュズモなどの藍藻類。葦または石に付着。食用。あしつきのり。万葉集17「―採ると瀬に立たすらし」

あし‐つぎ【足継ぎ】

高くて手のとどかない場合に用いる台。ふみだい。ふみつぎ。

あしつき‐おしき【足付折敷】‥ヲ‥

板製の足が底の左右についた折敷。普通は白木を用いる。あしうちおしき。あしうち。木具きぐ。

⇒あし‐つき【足付】

あし‐つけ【足付】

足をつけた盆。あしつき。醒睡笑「芋を―の上へおとし」

あじ‐つけ【味付け】アヂ‥

味をつけること。また、その具合。「塩で―する」

⇒あじつけ‐のり【味付海苔】

⇒あじつけ‐めし【味付飯】

あじつけ‐のり【味付海苔】アヂ‥

乾海苔ほしのりの一種。調味液を付けあぶって乾燥させたもの。

⇒あじ‐つけ【味付け】

あじつけ‐めし【味付飯】アヂ‥

味つけをした飯。茶飯ちゃめし・ごもくめしなどの類。

⇒あじ‐つけ【味付け】

あし‐づつ【葦筒】

葦の茎の内側にあるあま皮。

⇒あしづつ‐の【葦筒の】

あしづつ‐の【葦筒の】

〔枕〕

「ひとへ(一重)」「薄し」にかかる。

⇒あし‐づつ【葦筒】

あし‐づの【葦角】

葦の新芽。葦の角。あしかび。古今和歌集六帖6「―の生ひ出し時に」

あし‐て【足手】

足と手。てあし。また、身体。

⇒あして‐かぎり【足手限り】

⇒あして‐かげ【足手影】

⇒あして‐がらみ【足手搦み】

⇒あして‐そくさい【足手息災】

⇒あして‐まとい【足手纏い】

あし‐で【悪手】

下手な書。悪筆。

あし‐で【葦手】

①平安時代に行われた文字の戯書ざれがき。水辺に葦などの生えた風景に草・岩・松・水鳥などの形を仮名・漢字で絵画化して書いたもの。水手みずで。あしでがき。

葦手

②散らし書き。

⇒あしで‐え【葦手絵】

⇒あしで‐がき【葦手書】

⇒あしで‐がた【葦手形】

⇒あしで‐の‐けん【葦手の剣】

⇒あしで‐もじ【葦手文字】

あしで‐え【葦手絵】‥ヱ

葦手1を取り入れた絵画。歌絵うたえの一種となる場合もあるが、多くは料紙の下絵や蒔絵の文様として装飾的に用いられた。

⇒あし‐で【葦手】

アジテーション【agitation】

煽動せんどう。アジ。

アジテーター【agitator】

煽動者。

あしで‐がき【葦手書】

葦手に書くこと。また、書いたもの。あしで。

⇒あし‐で【葦手】

あして‐かぎり【足手限り】

足と手との力の続く限り。

⇒あし‐て【足手】

あして‐かげ【足手影】

①すがた。おもかげ。謡曲、隅田川「都の人の―もなつかしう候へば」

②人の往来のはげしい所。西鶴織留3「諸国の城下、又は入舟の湊などは、人の―にて」

⇒あし‐て【足手】

②散らし書き。

⇒あしで‐え【葦手絵】

⇒あしで‐がき【葦手書】

⇒あしで‐がた【葦手形】

⇒あしで‐の‐けん【葦手の剣】

⇒あしで‐もじ【葦手文字】

あしで‐え【葦手絵】‥ヱ

葦手1を取り入れた絵画。歌絵うたえの一種となる場合もあるが、多くは料紙の下絵や蒔絵の文様として装飾的に用いられた。

⇒あし‐で【葦手】

アジテーション【agitation】

煽動せんどう。アジ。

アジテーター【agitator】

煽動者。

あしで‐がき【葦手書】

葦手に書くこと。また、書いたもの。あしで。

⇒あし‐で【葦手】

あして‐かぎり【足手限り】

足と手との力の続く限り。

⇒あし‐て【足手】

あして‐かげ【足手影】

①すがた。おもかげ。謡曲、隅田川「都の人の―もなつかしう候へば」

②人の往来のはげしい所。西鶴織留3「諸国の城下、又は入舟の湊などは、人の―にて」

⇒あし‐て【足手】

広辞苑 ページ 329 での【○明日は明日の風が吹く】単語。