複数辞典一括検索+![]()

![]()

○空足を踏むからあしをふむ🔗⭐🔉

○空足を踏むからあしをふむ

階段の上り下りなどで、高さを誤って足が空くうを踏むこと。

⇒から‐あし【空足】

カラー‐スキャナー【colo(u)r scanner】

カラー原稿を走査して色分解し、電気信号として出力する装置。

⇒カラー【colo(u)r】

カラー‐チャート【colo(u)r chart】

色見本帳。色見本を系統的に配列した表。特に、写真・印刷・テレビなどで色の再現性を調べるために用いるもの。

⇒カラー【colo(u)r】

カラー‐テレビ

(colo(u)r television)色彩をもつ画面を送るテレビジョン。また、その受信装置。

⇒カラー【colo(u)r】

カラード【colo(u)red】

有色人種。特に、南アフリカで有色人種と白色人種との混血の人を指す。

カラー‐ネガ‐フィルム【colo(u)r negative film】

被写体の明暗が逆で、色彩が補色の画像を作るカラー‐フィルム。これをカラー印画紙に焼き付けて、正しい色のカラー‐プリントを作る。

⇒カラー【colo(u)r】

カラー‐フィルム【colo(u)r film】

①カラー写真用のフィルム。1枚のフィルム上に、青・緑・赤の光に感じ、それぞれ黄・マゼンタ・シアンに発色する3種の写真乳剤を塗布したもの。カラー‐ネガ‐フィルムとカラー‐リバーサル‐フィルムに大別。

②カラー映画。

⇒カラー【colo(u)r】

カラー‐プリント【colo(u)r print】

カラー写真印画。普通には、カラー‐ネガ‐フィルムをカラー印画紙に焼き付け、現像処理して得られる。

⇒カラー【colo(u)r】

カラー‐ボール

(和製語colo(u)r ball)防犯用品の一つ。逃げる犯人に投げつけて中の塗料を付着させ、追跡の目印とするボール。

⇒カラー【colo(u)r】

カラー‐マッチング【colo(u)r matching】

(印刷用語)コンピューター製版で、色合せ。

⇒カラー【colo(u)r】

カラー‐マネージメント【colo(u)r management】

どの機器を使っても同じ色が再現されるように色を管理すること。CMS

⇒カラー【colo(u)r】

から‐あや【唐綾】

唐織の綾。中国から伝わった浮織の綾。綸子りんずの類。源氏物語若菜下「―の表うえの袴」

⇒からあや‐おどし【唐綾縅】

からあや‐おどし【唐綾縅】‥ヲドシ

鎧よろいの縅の一種。唐綾を細く裁ち、内に麻を入れて畳んでおどしたもの。白・黒・紺・朽葉色など種々ある。

⇒から‐あや【唐綾】

カラー‐リバーサル‐フィルム【colo(u)r reversal film】

反転現像処理により、直接透明陽画を作る写真用カラー‐フィルム。スライド用・印刷用原稿に適する。

⇒カラー【colo(u)r】

がら‐あわせ【柄合せ】‥アハセ

衣服を仕立てるとき、前後左右の柄がうまく合うように裁ち合わせること。

からい【柄井】‥ヰ

姓氏の一つ。

⇒からい‐せんりゅう【柄井川柳】

から‐い【涸井】‥ヰ

水の涸かれた井戸。

か‐らい【渦雷】クワ‥

台風や低気圧の中心部で、渦に伴う上昇気流によって生じる雷。

から・い【辛い】

〔形〕[文]から・し(ク)

①激しく舌を刺激するような味である。

㋐唐がらし・わさび・しょうがなどの味にいう。ひりひりする。古今和歌集六帖6「みな月の河原に生ふる八穂蓼の―・しや人に逢はぬ心は」

㋑(「鹹い」と書く)塩味が強い。しおからい。しょっぱい。万葉集17「焼く塩の―・き恋をも吾はするかも」

㋒酸味が強い。すっぱい。〈新撰字鏡4〉

㋓こくがあって甘味の少ない酒の味にいう。〈新撰字鏡4〉

②心身に強い刺激を与える状態、または心身に強く感ずるさまである。

㋐やり方や仕打ちがきびしくひどい。過酷である。容赦がない。武烈紀「酷刑からきのり」。源氏物語空蝉「さて今宵もやかへしてむとする。いとあさましう―・うこそあべけれ」。「点が―・い」「自分に―・い」

㋑つらい。せつない。苦しい。悲痛である。万葉集15「昔よりいひけることの唐国の―・くもここにわかれするかも」。日葡辞書「カライメニワウ」。「―・い目をみる」

㋒いやだ。気に染まない。堤中納言物語「―・くや。眉はしもかはむしだちためり」

㋓あやうい。あぶない。平家物語4「わが身手負ひ、―・き命をいきつつ本宮へこそ逃げのぼりけれ」。「―・くも難を逃れた」

㋔(連用形を副詞的に使って)必死に。懸命に。土佐日記「男女―・く神仏をいのりて、この水門を渡りぬ」

㋕(連用形を副詞的に使って)大変ひどく。大鏡道長「けしうはあらぬ歌よみなれど、―・う劣りにしことぞかし」

から‐いけ【空生け・空活け】

生花の一技法。水を用いずに若松などを生ける法。

から‐いしき【唐居敷】‥ヰ‥

門柱の下に敷き、門扉の軸受とする石または木の厚板。古事談2「門の―に立たしめ」

からい‐せんりゅう【柄井川柳】‥ヰ‥リウ

江戸中期の前句付まえくづけ点者。江戸浅草の人。1757年(宝暦7)「川柳評万句合」を発行、他の点者を圧倒する名声を得た。その撰句を川柳点、のちには単に川柳と称した。(1718〜1790)→川柳

⇒からい【柄井】

から‐いた【空板】

講釈師の前座が、客寄せのために見台を張扇でむやみに叩くこと。

から‐いと【唐糸】

①中国から渡来した糸。

②唐糸織の略。

③(糸を引くからいう)納豆なっとう。

⇒からいと‐おり【唐糸織】

⇒からいと‐そう【唐糸草】

から‐いと【可良糸】

よりをかけた糸。よりいと。

⇒からいと‐おり【可良糸織】

からいと‐おり【唐糸織】

唐糸で織った織物。

⇒から‐いと【唐糸】

からいと‐おり【可良糸織】

甲府付近から製出する糸織。下等な繭まゆから手取りにした諸撚糸もろよりいとを用いて地厚・重めのものとしたもの。

⇒から‐いと【可良糸】

からいと‐そう【唐糸草】‥サウ

バラ科の多年草。本州中部の高山草地に生える。地下の根茎は太く、横に走る。根生葉は5〜6対の小葉を持つ羽状複葉で長柄がある。夏に茎頂に大きな花穂を出し、紅紫色の雄しべが目立つ小花を密集する。花穂は先端部の花から順次開花する。

⇒から‐いと【唐糸】

から‐いぬ【唐犬】

中国産の犬。また、外国産の犬。こまいぬ。

から‐いばり【空威張り】‥ヰ‥

実力がないのに、表面ばかりえらそうに、また強そうにすること。虚勢を張ること。「酔うと―する」

から‐いも【唐薯】

①(もと中国から渡来したからいう)「さつまいも」の別称。

②「きくいも」の別称。

から‐いり【乾煎り】

食物を水を加えずに煎ること。また、そうした食物。

から‐いり【殻煎り】

豆腐のからを煎って味をつけたもの。卯の花いり。

から・う

〔他五〕

(熊本県ほかで)背負う。

カラヴァッジオ【Michelangelo Merisi da Caravaggio】

イタリアの画家。宗教画に写実性とコントラストの強い明暗法を導入、バロック美術に大きな影響を与えた。作「聖マタイの召命」「キリストの埋葬」など。(1573〜1610)

カラヴァッジオ

提供:Photos12/APL

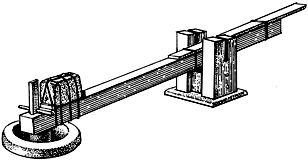

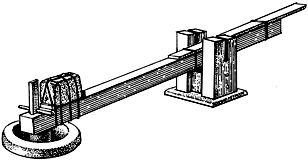

から‐うす【唐臼・碓】

臼を地に埋め、横木にのせた杵きねの一端をふみ、放すと他の端が落ちて臼の中の穀類などをつく装置。ふみうす。万葉集16「―に舂つき」→添水そうず。

唐臼

から‐うす【唐臼・碓】

臼を地に埋め、横木にのせた杵きねの一端をふみ、放すと他の端が落ちて臼の中の穀類などをつく装置。ふみうす。万葉集16「―に舂つき」→添水そうず。

唐臼

⇒からうす‐びょうし【唐臼拍子】

から‐うず【唐櫃】‥ウヅ

カラビツの音便。

からうす‐びょうし【唐臼拍子】‥ビヤウ‥

両方同時にはうまく運ばないことのたとえ。

⇒から‐うす【唐臼・碓】

から‐うそ【空嘘】

全くのうそ。あかうそ。

から‐うた【唐歌】

漢詩。土佐日記「―声あげていひけり」↔大和歌やまとうた

から‐うち【唐打】

糸をあやに組むこと。また、その糸。

から‐うど【唐櫃】

⇒かろうど

から‐うま【空馬】

人や荷物をのせていない馬。

⇒空馬に怪我なし

から‐うま【唐馬】

中国産の馬。また、外国産の馬。

⇒からうす‐びょうし【唐臼拍子】

から‐うず【唐櫃】‥ウヅ

カラビツの音便。

からうす‐びょうし【唐臼拍子】‥ビヤウ‥

両方同時にはうまく運ばないことのたとえ。

⇒から‐うす【唐臼・碓】

から‐うそ【空嘘】

全くのうそ。あかうそ。

から‐うた【唐歌】

漢詩。土佐日記「―声あげていひけり」↔大和歌やまとうた

から‐うち【唐打】

糸をあやに組むこと。また、その糸。

から‐うど【唐櫃】

⇒かろうど

から‐うま【空馬】

人や荷物をのせていない馬。

⇒空馬に怪我なし

から‐うま【唐馬】

中国産の馬。また、外国産の馬。

から‐うす【唐臼・碓】

臼を地に埋め、横木にのせた杵きねの一端をふみ、放すと他の端が落ちて臼の中の穀類などをつく装置。ふみうす。万葉集16「―に舂つき」→添水そうず。

唐臼

から‐うす【唐臼・碓】

臼を地に埋め、横木にのせた杵きねの一端をふみ、放すと他の端が落ちて臼の中の穀類などをつく装置。ふみうす。万葉集16「―に舂つき」→添水そうず。

唐臼

⇒からうす‐びょうし【唐臼拍子】

から‐うず【唐櫃】‥ウヅ

カラビツの音便。

からうす‐びょうし【唐臼拍子】‥ビヤウ‥

両方同時にはうまく運ばないことのたとえ。

⇒から‐うす【唐臼・碓】

から‐うそ【空嘘】

全くのうそ。あかうそ。

から‐うた【唐歌】

漢詩。土佐日記「―声あげていひけり」↔大和歌やまとうた

から‐うち【唐打】

糸をあやに組むこと。また、その糸。

から‐うど【唐櫃】

⇒かろうど

から‐うま【空馬】

人や荷物をのせていない馬。

⇒空馬に怪我なし

から‐うま【唐馬】

中国産の馬。また、外国産の馬。

⇒からうす‐びょうし【唐臼拍子】

から‐うず【唐櫃】‥ウヅ

カラビツの音便。

からうす‐びょうし【唐臼拍子】‥ビヤウ‥

両方同時にはうまく運ばないことのたとえ。

⇒から‐うす【唐臼・碓】

から‐うそ【空嘘】

全くのうそ。あかうそ。

から‐うた【唐歌】

漢詩。土佐日記「―声あげていひけり」↔大和歌やまとうた

から‐うち【唐打】

糸をあやに組むこと。また、その糸。

から‐うど【唐櫃】

⇒かろうど

から‐うま【空馬】

人や荷物をのせていない馬。

⇒空馬に怪我なし

から‐うま【唐馬】

中国産の馬。また、外国産の馬。

広辞苑 ページ 4181 での【○空足を踏む】単語。