複数辞典一括検索+![]()

![]()

○借りる八合済す一升かりるはちごうなすいっしょう🔗⭐🔉

○借りる八合済す一升かりるはちごうなすいっしょう

(「済す」は返済する意)8合借りたら1升(10合)にして返すように、人にものを返すときにはお礼をせよということ。

⇒か・りる【借りる】

ガリレイ【Galileo Galilei】

イタリアの天文学者・物理学者・哲学者。近代科学の父。力学上の諸法則の発見、太陽黒点の発見、望遠鏡による天体の研究など、功績が多い。また、アリストテレスの自然哲学を否定し、分析と統合との経験的・実証的方法を用いる近代科学の方法論の端緒を開く。コペルニクスの地動説を是認したため、宗教裁判に付された。著「新科学対話」「天文対話」など。(1564〜1642)

⇒ガリレイしき‐ぼうえんきょう【ガリレイ式望遠鏡】

⇒ガリレイ‐の‐そうたいせいげんり【ガリレイの相対性原理】

⇒ガリレイ‐へんかん【ガリレイ変換】

ガリレイしき‐ぼうえんきょう【ガリレイ式望遠鏡】‥バウヱンキヤウ

対物レンズに凸レンズを、接眼レンズに凹レンズを用いた望遠鏡。1609年ガリレイが製作し、木星の衛星や土星の環などを発見。正立像が得られる。オランダ式望遠鏡。→木星。

⇒ガリレイ【Galileo Galilei】

ガリレイ‐の‐そうたいせいげんり【ガリレイの相対性原理】‥サウ‥

一つの慣性系で成り立つニュートンの運動法則が、その慣性系に対して等速度で平行移動している他の座標系でも同じ形で成り立つという原理。

⇒ガリレイ【Galileo Galilei】

ガリレイ‐へんかん【ガリレイ変換】‥クワン

慣性系に属する二つの座標系が互いに等速運動をしているとき、それらの座標系を結びつける変換。

⇒ガリレイ【Galileo Galilei】

ガリレオ【Galileo】

⇒ガリレイ

かりろく【訶梨勒】

(梵語harītakī)

①シクンシ科の高木。インド・インドシナ地方に産し、高さ約30メートル。葉は長楕円形、花は白色で穂状。初秋、乾果を結ぶ。材は器具用、果実は薬用にする。

②室町時代に座敷の柱飾りに用いた具。象牙・銅・石でカリロクの果実に似た卵形に造り、長さ20センチメートル、径8センチメートル。美しい白緞子・白綾の袋に入れて緋色の緒で吊る。もとカリロクの果実が眼病・風邪・便通に有効とされ邪気を払う具として柱に掛けたことに始まる。

かり‐わく【仮枠】

①コンクリートを一定の型に固まらせるために用いる板や支え。型枠。

②アーチを作る時に一時仮に受ける枠。

③日本画用の絹・絖ぬめを張る木製の枠。

かり‐わけ【刈分け】

刈分小作の略。日葡辞書「カリワケニスル」

⇒かりわけ‐こさく【刈分け小作】

かりわけ‐こさく【刈分け小作】

小作料の額を予め一定せず、毎年その小作地の収穫物を一定の割合で、現物のまま、地主・小作人間に分配する小作関係。分作ぶつくり。

⇒かり‐わけ【刈分け】

かり‐わたし【仮渡し】

①(→)「仮払い」に同じ。

②短期の清算取引で、売方が買方より少なく、渡株不足の場合、代行者が株を立て替えて渡すこと。代渡だいわたし。

か‐りん【下臨】

①見おろすこと。

②貴人が身分低い者の所に尋ねて行くこと。

か‐りん【火輪】クワ‥

①火の輪のように見えるもの。

②太陽。日輪。

③〔仏〕五輪の一種。

⇒かりん‐しゃ【火輪車】

⇒かりん‐せん【火輪船】

か‐りん【花櫚】クワ‥

マメ科の高木。高さ40メートルに達し、東南アジアに分布。材は美しく、花櫚材として細工物・建具などに重用。インド紫檀。

か‐りん【榠樝】クワ‥

(「花梨」とも書く)

①バラ科の落葉高木。中国大陸の原産。古く日本に渡来した。高さ約6メートル。周囲2メートルに及ぶ。樹皮は毎年剥脱し、幹に青褐色の雲紋をあらわす。春の末、枝端に淡紅色5弁の花を開く。果実は黄色となり、芳香は強いが全体が木化して生食はできない。カラナシ。キボケ。

かりん

カリン(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

カリン(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

カリン(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

カリン(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

②マルメロの別称。

⇒かりん‐あたま【花梨頭】

が‐りん【芽鱗】

冬芽を包み、花・葉などの幼芽を保護する鱗片状の葉。鱗片葉。

かりん‐あたま【花梨頭】クワ‥

カリン(榠樝)の果実のようなでこぼこ頭。

⇒か‐りん【榠樝】

カリンガ【迦陵伽・Kaliṅga】

古代インドの国名。今のインド東部オリッサ州海岸部に当たる。前261年頃、アショーカ王が征服。羯

②マルメロの別称。

⇒かりん‐あたま【花梨頭】

が‐りん【芽鱗】

冬芽を包み、花・葉などの幼芽を保護する鱗片状の葉。鱗片葉。

かりん‐あたま【花梨頭】クワ‥

カリン(榠樝)の果実のようなでこぼこ頭。

⇒か‐りん【榠樝】

カリンガ【迦陵伽・Kaliṅga】

古代インドの国名。今のインド東部オリッサ州海岸部に当たる。前261年頃、アショーカ王が征服。羯 伽国かつりょうがこく。

かりんさん‐せっかい【過燐酸石灰】クワ‥セキクワイ

リン酸二水素カルシウムと硫酸カルシウムとの混合物。燐鉱石に硫酸を加えて製する。含燐肥料中最も重要なもの。

かりん‐しゃ【火輪車】クワ‥

汽車の旧称。

⇒か‐りん【火輪】

かりん‐せん【火輪船】クワ‥

汽船の旧称。外輪船について言った。成島柳北、航薇日記「明日は神戸より―にて横浜へ赴かんとみな喜びあへり」

⇒か‐りん【火輪】

かりん‐とう【花林糖】クワ‥タウ

古く外来した駄菓子。小麦粉に水・卵・膨張剤などをまぜてこね、適宜に切って油で揚げ糖蜜をからめる。

花林糖

撮影:関戸 勇

伽国かつりょうがこく。

かりんさん‐せっかい【過燐酸石灰】クワ‥セキクワイ

リン酸二水素カルシウムと硫酸カルシウムとの混合物。燐鉱石に硫酸を加えて製する。含燐肥料中最も重要なもの。

かりん‐しゃ【火輪車】クワ‥

汽車の旧称。

⇒か‐りん【火輪】

かりん‐せん【火輪船】クワ‥

汽船の旧称。外輪船について言った。成島柳北、航薇日記「明日は神戸より―にて横浜へ赴かんとみな喜びあへり」

⇒か‐りん【火輪】

かりん‐とう【花林糖】クワ‥タウ

古く外来した駄菓子。小麦粉に水・卵・膨張剤などをまぜてこね、適宜に切って油で揚げ糖蜜をからめる。

花林糖

撮影:関戸 勇

かる【軽】

奈良県橿原市の大軽・和田・石川・五条野の総称。古代、付近の山野は軽大野かるのおおのと呼ばれた猟場であり、また軽市という市場のあった所。

か・る【上る】

〔自他四〕

音が高くなる。また、高くする。尺八などで、おさえ方を変えないで、その音を少し高くする場合にいう。↔減める。→めりかり

か・る【刈る・苅る】

〔他五〕

①(草木・頭髪など、むらがり生えたものを)根を残して切り取る。薙なぎ去る。短くする。万葉集10「行合ゆきあいの早稲わせを―・る時に」。「雑草を―・る」「髪を―・る」

②(演劇用語)俳優・時間その他の関係で上演中の脚本の一部分を抜いて演ずる。「脚本を二、三カ所―・って上演する」

か・る【狩る・猟る】

〔他五〕

①鳥獣を追い出して捕らえる。鳥獣を弓や鉄砲で射殺す。万葉集17「矢形尾やかたおの鷹を手に据ゑ三島野に―・らぬ日まねく月そ経にける」

②花や草木をさがし求める。方丈記「折につけつつ、桜を―・り、紅葉をもとめ」

③罪人などを捕らえるためにさがす。さがしとらえる。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「遠くはあらじ一二町野を―・れと大勢が、与作小万と声をかけ」

か・る【借る】

〔他五〕

(現代の共通語では「かりる」が普通。関西地方では現代も用いる)

①返す約束で、他人のものをある期間使用する。万葉集17「すすき押しなべ降る雪に屋戸―・る今日し悲しく思ほゆ」

②仮に他のものを代用する。まにあわせる。平家物語4「昔清見原の天皇のいまだ東宮の御時…少女おとめの姿をば―・らせ給ひけるなれ」

③他の助力・協力を受ける。

④(遊里語)

㋐相方の遊女を見立てるために呼びよせる。好色一代男2「七左衛門といふ揚屋に入りて―・るも心易く」

㋑すでに客のある遊女を別の座敷から呼ぶ。浄瑠璃、心中天の網島「紀伊国屋きいのくにやの小春さん―・りやんしよ」

⇒借る時の地蔵顔、済す時の閻魔顔

か・る【涸る・枯る・嗄る】

〔自下二〕

⇒かれる(下一)

か・る【駆る・駈る】

〔他五〕

①追い立てる。追い払う。しいてさせる。枕草子9「集まり、―・りさわぐ」。平家物語4「公事雑事に―・り立てられて」

②走らせる。急がせる。「馬を―・る」「車を―・る」

③(主として受身の形で)感情・希望などが心を強くとらえる。「衝動に―・られる」

か・る【離る】

〔自下二〕

(「か(涸・枯)れる」と同源)

①(空間的に)はなれる。遠ざかる。さかる。万葉集11「二上に隠ろふ月の惜しけどもいもが袂を―・るるこのごろ」

②(時間的・心理的に)間をおく。うとくなる。関係が絶える。万葉集17「珠にぬくあふちを宿に植ゑたらば山ほととぎす―・れず来むかも」。平家物語灌頂「おのづからあはれをかけ奉るべき草のたよりさへ―・れ果てて」

かる【着る】

(上代東国方言)キ(着)アルの転じたケルの訛。万葉集20「七重―衣にませる子ろが膚はも」

ガル【gal】

(ガリレイの名に因む)加速度のCGS単位。1ガルは毎秒毎秒1センチメートルの割合の速度変化。記号Gal

が・る

〔接尾〕

形容詞の語幹・名詞などに付いて五段活用の動詞をつくる。

①…のように感ずる(思う)。竹取物語「月をあはれ―・りたまへど」。「いや―・る」「ほし―・る」

②…のふりをする。ぶる。源氏物語初音「才ざえ―・らず、めやすく書きすさびたり」。「通人―・る」「強―・る」

か‐るい【家累】

①家族または家事上のわずらい。

②一家の係累。家族。

かる・い【軽い】

〔形〕[文]かる・し(ク)

①目方が少ない。また、抵抗が少なく、動かすのに弱い力で足りる。地蔵十輪経元慶点「一生の性命を軽カルクし、数万の艱難を渉わたれり」。「―・い荷物」「戸が―・い」

②大した程度でない。重大でない。「―・い風邪かぜ」「―・い食事」「―・い読物」「責任が―・い」「命を―・くあつかう」

③動きが軽快である。「足取りが―・い」

④軽率である。「口が―・い」

⑤動きがわずかである。「―・い会釈えしゃく」「肩が―・く触れ合う」

⑥容易である。「難問を―・くかたづける」「こんな仕事は―・い」

⑦気持がはればれとしている。「心も―・く出発した」

↔重い

かるいざわ【軽井沢】‥ヰザハ

長野県東部、北佐久郡にある避暑地。浅間山南東麓、標高950メートル前後。もと中山道碓氷峠うすいとうげ西側の宿駅。

軽井沢 塩沢湖と浅間山

撮影:佐藤 尚

かる【軽】

奈良県橿原市の大軽・和田・石川・五条野の総称。古代、付近の山野は軽大野かるのおおのと呼ばれた猟場であり、また軽市という市場のあった所。

か・る【上る】

〔自他四〕

音が高くなる。また、高くする。尺八などで、おさえ方を変えないで、その音を少し高くする場合にいう。↔減める。→めりかり

か・る【刈る・苅る】

〔他五〕

①(草木・頭髪など、むらがり生えたものを)根を残して切り取る。薙なぎ去る。短くする。万葉集10「行合ゆきあいの早稲わせを―・る時に」。「雑草を―・る」「髪を―・る」

②(演劇用語)俳優・時間その他の関係で上演中の脚本の一部分を抜いて演ずる。「脚本を二、三カ所―・って上演する」

か・る【狩る・猟る】

〔他五〕

①鳥獣を追い出して捕らえる。鳥獣を弓や鉄砲で射殺す。万葉集17「矢形尾やかたおの鷹を手に据ゑ三島野に―・らぬ日まねく月そ経にける」

②花や草木をさがし求める。方丈記「折につけつつ、桜を―・り、紅葉をもとめ」

③罪人などを捕らえるためにさがす。さがしとらえる。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「遠くはあらじ一二町野を―・れと大勢が、与作小万と声をかけ」

か・る【借る】

〔他五〕

(現代の共通語では「かりる」が普通。関西地方では現代も用いる)

①返す約束で、他人のものをある期間使用する。万葉集17「すすき押しなべ降る雪に屋戸―・る今日し悲しく思ほゆ」

②仮に他のものを代用する。まにあわせる。平家物語4「昔清見原の天皇のいまだ東宮の御時…少女おとめの姿をば―・らせ給ひけるなれ」

③他の助力・協力を受ける。

④(遊里語)

㋐相方の遊女を見立てるために呼びよせる。好色一代男2「七左衛門といふ揚屋に入りて―・るも心易く」

㋑すでに客のある遊女を別の座敷から呼ぶ。浄瑠璃、心中天の網島「紀伊国屋きいのくにやの小春さん―・りやんしよ」

⇒借る時の地蔵顔、済す時の閻魔顔

か・る【涸る・枯る・嗄る】

〔自下二〕

⇒かれる(下一)

か・る【駆る・駈る】

〔他五〕

①追い立てる。追い払う。しいてさせる。枕草子9「集まり、―・りさわぐ」。平家物語4「公事雑事に―・り立てられて」

②走らせる。急がせる。「馬を―・る」「車を―・る」

③(主として受身の形で)感情・希望などが心を強くとらえる。「衝動に―・られる」

か・る【離る】

〔自下二〕

(「か(涸・枯)れる」と同源)

①(空間的に)はなれる。遠ざかる。さかる。万葉集11「二上に隠ろふ月の惜しけどもいもが袂を―・るるこのごろ」

②(時間的・心理的に)間をおく。うとくなる。関係が絶える。万葉集17「珠にぬくあふちを宿に植ゑたらば山ほととぎす―・れず来むかも」。平家物語灌頂「おのづからあはれをかけ奉るべき草のたよりさへ―・れ果てて」

かる【着る】

(上代東国方言)キ(着)アルの転じたケルの訛。万葉集20「七重―衣にませる子ろが膚はも」

ガル【gal】

(ガリレイの名に因む)加速度のCGS単位。1ガルは毎秒毎秒1センチメートルの割合の速度変化。記号Gal

が・る

〔接尾〕

形容詞の語幹・名詞などに付いて五段活用の動詞をつくる。

①…のように感ずる(思う)。竹取物語「月をあはれ―・りたまへど」。「いや―・る」「ほし―・る」

②…のふりをする。ぶる。源氏物語初音「才ざえ―・らず、めやすく書きすさびたり」。「通人―・る」「強―・る」

か‐るい【家累】

①家族または家事上のわずらい。

②一家の係累。家族。

かる・い【軽い】

〔形〕[文]かる・し(ク)

①目方が少ない。また、抵抗が少なく、動かすのに弱い力で足りる。地蔵十輪経元慶点「一生の性命を軽カルクし、数万の艱難を渉わたれり」。「―・い荷物」「戸が―・い」

②大した程度でない。重大でない。「―・い風邪かぜ」「―・い食事」「―・い読物」「責任が―・い」「命を―・くあつかう」

③動きが軽快である。「足取りが―・い」

④軽率である。「口が―・い」

⑤動きがわずかである。「―・い会釈えしゃく」「肩が―・く触れ合う」

⑥容易である。「難問を―・くかたづける」「こんな仕事は―・い」

⑦気持がはればれとしている。「心も―・く出発した」

↔重い

かるいざわ【軽井沢】‥ヰザハ

長野県東部、北佐久郡にある避暑地。浅間山南東麓、標高950メートル前後。もと中山道碓氷峠うすいとうげ西側の宿駅。

軽井沢 塩沢湖と浅間山

撮影:佐藤 尚

かる‐いし【軽石】

火山から噴出した溶岩が急冷する際に、含有ガスが逸出して多孔質海綿状となった岩石。質はもろく小孔があり、水に浮く。あかすりに用いる。うきいし。倭名類聚鈔1「浮石、和名加留以之」

軽石

撮影:関戸 勇

かる‐いし【軽石】

火山から噴出した溶岩が急冷する際に、含有ガスが逸出して多孔質海綿状となった岩石。質はもろく小孔があり、水に浮く。あかすりに用いる。うきいし。倭名類聚鈔1「浮石、和名加留以之」

軽石

撮影:関戸 勇

かる・うカルフ

〔他四〕

(四国・九州の方言)背負う。かろう。ロドリーゲス大文典「―・はせて来い」

ガルヴァーニ【Luigi Galvani】

イタリアの解剖学者・生理学者。1780年、カエルの脚が金属に触れて痙攣けいれんを起こすのをみて、生体の電気現象の研究の端緒を開き、ボルタ電池の原理発見の先駆をなした。(1737〜1798)

カルヴァン【Jean Calvin】

フランスの宗教改革者。カルヴァン派の祖。1541年以後、ジュネーヴで改革を遂行。聖書をキリスト教信仰と教義の唯一最高の基準とする立場から、教会の制度・儀式だけでなく一般市政と市民の風習・生活を改革し、一種の神権政治を行なった。主著「キリスト教綱要」はスイス・フランスのカルヴァン派にとって聖書に次ぐ規範。(1509〜1564)

⇒カルヴァン‐しゅぎ【カルヴァン主義】

カルヴァン‐しゅぎ【カルヴァン主義】

(Calvinism)カルヴァンの宗教改革運動によってジュネーヴを中心に起こった教義。ルターの福音主義を基礎としつつ、神の絶対的権威と予定的恩寵と禁欲的な信仰生活とを強調した。その感化は特にイギリス・アメリカに強く、社会上・経済上・政治上にも及ぶ。

⇒カルヴァン【Jean Calvin】

カルヴィーノ【Italo Calvino】

イタリアの小説家。第二次大戦後の文学を牽引した。作品は「まっぷたつの子爵」など「われわれの祖先」三部作、また「見えない都市」「レ‐コスミコミケ」など。ほかに「イタリア民話集」を編纂。(1923〜1985)

カルヴィニズム【Calvinism】

(→)カルヴァン主義に同じ。

カルヴィン【J. Calvin】

⇒カルヴァン

カルヴィン【Melvin Calvin】

アメリカの生化学者。カルヴィン回路として知られる二酸化炭素固定の反応経路を解明。ノーベル賞。(1911〜1997)

⇒カルヴィン‐かいろ【カルヴィン回路】

カルヴィン‐かいろ【カルヴィン回路】‥クワイ‥

光合成において、二酸化炭素から炭水化物が生成する代謝経路。炭酸同化作用の主要な反応で、M.カルヴィンらが放射性元素などを使って研究した。還元的ペントース燐酸回路。

⇒カルヴィン【Melvin Calvin】

かる‐うす【唐臼】

カラウスの転。

カルーソー【Enrico Caruso】

イタリアのオペラ歌手。端整なベルカント唱法によるテノールの美声で欧米各地で活躍。(1873〜1921)

カルーソー

提供:毎日新聞社

かる・うカルフ

〔他四〕

(四国・九州の方言)背負う。かろう。ロドリーゲス大文典「―・はせて来い」

ガルヴァーニ【Luigi Galvani】

イタリアの解剖学者・生理学者。1780年、カエルの脚が金属に触れて痙攣けいれんを起こすのをみて、生体の電気現象の研究の端緒を開き、ボルタ電池の原理発見の先駆をなした。(1737〜1798)

カルヴァン【Jean Calvin】

フランスの宗教改革者。カルヴァン派の祖。1541年以後、ジュネーヴで改革を遂行。聖書をキリスト教信仰と教義の唯一最高の基準とする立場から、教会の制度・儀式だけでなく一般市政と市民の風習・生活を改革し、一種の神権政治を行なった。主著「キリスト教綱要」はスイス・フランスのカルヴァン派にとって聖書に次ぐ規範。(1509〜1564)

⇒カルヴァン‐しゅぎ【カルヴァン主義】

カルヴァン‐しゅぎ【カルヴァン主義】

(Calvinism)カルヴァンの宗教改革運動によってジュネーヴを中心に起こった教義。ルターの福音主義を基礎としつつ、神の絶対的権威と予定的恩寵と禁欲的な信仰生活とを強調した。その感化は特にイギリス・アメリカに強く、社会上・経済上・政治上にも及ぶ。

⇒カルヴァン【Jean Calvin】

カルヴィーノ【Italo Calvino】

イタリアの小説家。第二次大戦後の文学を牽引した。作品は「まっぷたつの子爵」など「われわれの祖先」三部作、また「見えない都市」「レ‐コスミコミケ」など。ほかに「イタリア民話集」を編纂。(1923〜1985)

カルヴィニズム【Calvinism】

(→)カルヴァン主義に同じ。

カルヴィン【J. Calvin】

⇒カルヴァン

カルヴィン【Melvin Calvin】

アメリカの生化学者。カルヴィン回路として知られる二酸化炭素固定の反応経路を解明。ノーベル賞。(1911〜1997)

⇒カルヴィン‐かいろ【カルヴィン回路】

カルヴィン‐かいろ【カルヴィン回路】‥クワイ‥

光合成において、二酸化炭素から炭水化物が生成する代謝経路。炭酸同化作用の主要な反応で、M.カルヴィンらが放射性元素などを使って研究した。還元的ペントース燐酸回路。

⇒カルヴィン【Melvin Calvin】

かる‐うす【唐臼】

カラウスの転。

カルーソー【Enrico Caruso】

イタリアのオペラ歌手。端整なベルカント唱法によるテノールの美声で欧米各地で活躍。(1873〜1921)

カルーソー

提供:毎日新聞社

ガルーダ【Garuḍa 梵】

⇒ガルダ

かるか

(calcador ポルトガルからか)銃の弾丸を筒口から込めるための鉄の棒。込矢こみや。

ガルーダ【Garuḍa 梵】

⇒ガルダ

かるか

(calcador ポルトガルからか)銃の弾丸を筒口から込めるための鉄の棒。込矢こみや。 杖さくじょう。かるこ。雑兵物語「―を引ん抜いて鉄砲を腰にひつばさんで」

カルカッタ【Calcutta】

コルカタの旧称。

かる‐がも【軽鴨】

カモの一種。大きさはマガモぐらい。体色は雌雄類似で大体褐色。水辺の草地に繁殖し、主に夜間活動。夏も日本に留まり繁殖するから夏鴨とも呼ばれる。東アジアの特産。黒鴨。泥鴨。デロガモ。

カルガモ

撮影:小宮輝之

杖さくじょう。かるこ。雑兵物語「―を引ん抜いて鉄砲を腰にひつばさんで」

カルカッタ【Calcutta】

コルカタの旧称。

かる‐がも【軽鴨】

カモの一種。大きさはマガモぐらい。体色は雌雄類似で大体褐色。水辺の草地に繁殖し、主に夜間活動。夏も日本に留まり繁殖するから夏鴨とも呼ばれる。東アジアの特産。黒鴨。泥鴨。デロガモ。

カルガモ

撮影:小宮輝之

かる‐かや【刈茅・刈草】

屋根を葺ふく材料として刈りとった茅。古今和歌集六帖6「秋風に乱れそめにし―を」

⇒かるかや‐の【刈茅の】

かる‐かや【刈萱】

①イネ科の多年草。山野に自生する。高さ0.5〜1.5メートル。葉鞘に長毛がある。秋、短い総状花穂を生ずる。鬚根ひげねから、たわし・刷毛などを作る。メガルカヤ。枕草子67「草の花はなでしこ。…―」

かるかや

かる‐かや【刈茅・刈草】

屋根を葺ふく材料として刈りとった茅。古今和歌集六帖6「秋風に乱れそめにし―を」

⇒かるかや‐の【刈茅の】

かる‐かや【刈萱】

①イネ科の多年草。山野に自生する。高さ0.5〜1.5メートル。葉鞘に長毛がある。秋、短い総状花穂を生ずる。鬚根ひげねから、たわし・刷毛などを作る。メガルカヤ。枕草子67「草の花はなでしこ。…―」

かるかや

②1に似ているが、やや痩長の多年草。粗毛はなく、花序は円錐状。オガルカヤ。スズメカルカヤ。〈[季]秋〉

⇒かるかや‐たわし【刈萱束子】

かるかや【苅萱】

苅萱道心。また、それを主人公とする物語。筑紫出身の僧苅萱の幼な子(松若または石童丸)は、母を麓に残して女人禁制の高野山に父を訪ねる。偶然出逢った苅萱は、父は没したと偽って帰す。母は宿で没していたという筋。能(今は廃曲)・説経節・浄瑠璃・琵琶などに作られる。説経節では、善光寺親子地蔵の縁起に付会する。

⇒かるかや‐どう【苅萱堂】

⇒かるかや‐どうしん【苅萱道心】

⇒かるかやどうしん‐つくしのいえづと【苅萱桑門筑紫

②1に似ているが、やや痩長の多年草。粗毛はなく、花序は円錐状。オガルカヤ。スズメカルカヤ。〈[季]秋〉

⇒かるかや‐たわし【刈萱束子】

かるかや【苅萱】

苅萱道心。また、それを主人公とする物語。筑紫出身の僧苅萱の幼な子(松若または石童丸)は、母を麓に残して女人禁制の高野山に父を訪ねる。偶然出逢った苅萱は、父は没したと偽って帰す。母は宿で没していたという筋。能(今は廃曲)・説経節・浄瑠璃・琵琶などに作られる。説経節では、善光寺親子地蔵の縁起に付会する。

⇒かるかや‐どう【苅萱堂】

⇒かるかや‐どうしん【苅萱道心】

⇒かるかやどうしん‐つくしのいえづと【苅萱桑門筑紫 】

かるかや‐たわし【刈萱束子】‥タハシ

刈萱の鬚根ひげねを束ねて作ったたわし。

⇒かる‐かや【刈萱】

かるかや‐どう【苅萱堂】‥ダウ

苅萱父子修道の遺跡。長野市北石堂町にある。また、和歌山県高野山密厳院に所属のものもある。

⇒かるかや【苅萱】

かるかや‐どうしん【苅萱道心】‥ダウ‥

石童丸の父、加藤左衛門尉繁氏の出家後の称。

⇒かるかや【苅萱】

かるかやどうしん‐つくしのいえづと【苅萱桑門筑紫

】

かるかや‐たわし【刈萱束子】‥タハシ

刈萱の鬚根ひげねを束ねて作ったたわし。

⇒かる‐かや【刈萱】

かるかや‐どう【苅萱堂】‥ダウ

苅萱父子修道の遺跡。長野市北石堂町にある。また、和歌山県高野山密厳院に所属のものもある。

⇒かるかや【苅萱】

かるかや‐どうしん【苅萱道心】‥ダウ‥

石童丸の父、加藤左衛門尉繁氏の出家後の称。

⇒かるかや【苅萱】

かるかやどうしん‐つくしのいえづと【苅萱桑門筑紫 】‥ダウ‥イヘ‥

浄瑠璃。並木宗輔ほか合作の時代物。1735年(享保20)初演。高野山に世をのがれた苅萱道心を、その子石童丸が筑紫を出て山中に尋ねるという筋。

⇒かるかや【苅萱】

かるかや‐の【刈茅の】

〔枕〕

「乱る」「つか(束)」「穂」にかかる。

⇒かる‐かや【刈茅・刈草】

かる‐が‐ゆえ‐に‥ユヱ‥

〔接続〕

(カ(斯)アルガ故ニの約)それゆえに。これによって。だから。〈日葡辞書〉

カルガリー【Calgary】

カナダ内陸部、アルバータ州の都市。近隣の油田開発に伴い、経済の一大中心地として発展。人口101万7千(2003)。

かる‐がる【軽軽】

軽く見えるさま。かるそうなさま。たやすそうなさま。かろがろ。「―と持ち上げる」「―とやってのける」

かるがる‐し・い【軽軽しい】

〔形〕[文]かるがる・し(シク)

①身分が低そうである。源氏物語鈴虫「いにしへのただ人ざまにおぼしかへりて、今夜、―・しきやうに、ふとかく参り給へれば」

②いかにも手軽である。源氏物語松風「いと―・しきかくれが」

③軽率である。源氏物語末摘花「やつれたる御歩ありきは、―・しきことも出で来なん」。「―・い振舞はするな」↔重重しい

かる‐かん【軽羹】

すりおろした山芋に、粳米うるちまいの粉やそば粉・白砂糖を練り合わせて蒸した菓子。鹿児島地方の名産。軽羹蒸。

軽羹

撮影:関戸 勇

】‥ダウ‥イヘ‥

浄瑠璃。並木宗輔ほか合作の時代物。1735年(享保20)初演。高野山に世をのがれた苅萱道心を、その子石童丸が筑紫を出て山中に尋ねるという筋。

⇒かるかや【苅萱】

かるかや‐の【刈茅の】

〔枕〕

「乱る」「つか(束)」「穂」にかかる。

⇒かる‐かや【刈茅・刈草】

かる‐が‐ゆえ‐に‥ユヱ‥

〔接続〕

(カ(斯)アルガ故ニの約)それゆえに。これによって。だから。〈日葡辞書〉

カルガリー【Calgary】

カナダ内陸部、アルバータ州の都市。近隣の油田開発に伴い、経済の一大中心地として発展。人口101万7千(2003)。

かる‐がる【軽軽】

軽く見えるさま。かるそうなさま。たやすそうなさま。かろがろ。「―と持ち上げる」「―とやってのける」

かるがる‐し・い【軽軽しい】

〔形〕[文]かるがる・し(シク)

①身分が低そうである。源氏物語鈴虫「いにしへのただ人ざまにおぼしかへりて、今夜、―・しきやうに、ふとかく参り給へれば」

②いかにも手軽である。源氏物語松風「いと―・しきかくれが」

③軽率である。源氏物語末摘花「やつれたる御歩ありきは、―・しきことも出で来なん」。「―・い振舞はするな」↔重重しい

かる‐かん【軽羹】

すりおろした山芋に、粳米うるちまいの粉やそば粉・白砂糖を練り合わせて蒸した菓子。鹿児島地方の名産。軽羹蒸。

軽羹

撮影:関戸 勇

ガルガンチュア【Gargantua】

ラブレー作の物語。「パンタグリュエル」と共に全5巻連作をなす。1534年刊。巨人王ガルガンチュアを中心として、人文主義的教養と民衆的な笑いを最大限に活用し、中世末の文化・社会を痛烈に批判したもの。

カルキ【kalk オランダ】

①石灰。

②(→)クロルカルキ。さらし粉。「―臭い」

⇒カルキ‐ながし【カルキ流し】

カルキ‐ながし【カルキ流し】

石灰を流して川魚をとる漁法。禁止漁業の一つ。

⇒カルキ【kalk オランダ】

カルク

(calculationから)(→)表計算ソフトウェアに同じ。

カルク‐アルカリがん【カルクアルカリ岩】

(calc-alkali rock)シリカ成分に対してアルカリ成分の少ない火成岩。石基に石英などのシリカ鉱物を含む。太平洋周縁など、造山帯に分布。↔アルカリ岩

かる‐くち【軽口】

①口が軽く、何でもしゃべってしまうこと。また、そういう人。日葡辞書「カルクチナヒト」

②軽い語調の滑稽めいて面白い話。軽妙な話。

③秀句・地口じぐち・口合くちあいの類。軽妙なしゃれ。世間胸算用3「常に―たたき」

④近世、大坂で、役者の声色や身ぶりを真似たり、滑稽な話を演じた大道芸人。(守貞漫稿)→豆蔵。

⇒かるくち‐だて【軽口立て】

⇒かるくち‐ばなし【軽口話】

かるくち‐だて【軽口立て】

得意になって軽口をいうこと。浄瑠璃、心中天の網島「阿房のくせに―」

⇒かる‐くち【軽口】

かるくち‐ばなし【軽口話】

軽口を主として「おち」のある笑話・落語の類。

⇒かる‐くち【軽口】

カルケドン‐こうかいぎ【カルケドン公会議】‥クワイ‥

(the Chalcedon Council)451年に開催されたキリスト教の第4回公会議。イエス=キリストが神性と人性を兼ね備えるとしたカルケドン信条を制定。

カルケミッシュ【Carchemish】

トルコ南部、ユーフラテス川上流の古代ヒッタイト帝国の都市遺跡。現在の地名はジェラブルス。カルケミシュ。

かる‐こ【軽子】

①問屋などの荷を運ぶことを業とする者。軽籠かるこで運んだ。

②江戸深川の遊里の仲居女。

⇒かるこ‐ちん【軽子賃】

かる‐こ【軽籠】

縄を縦横に編み、その四隅に縄をつけ、土・石などをのせて棒で担って運ぶもの。あじか。もっこ。

カルコ【Francis Carco】

フランスの小説家。作「ジェジュ=ラ=カイユ」「追いつめられた男」など。(1886〜1958)

カルコゲン【chalcogen】

(ギリシア語で「鉱石を作るもの」の意)硫黄・セレン・テルルの総称。これらが属する16族元素の総称としても使われる。

かるこ‐ちん【軽子賃】

(→)軽子1を使役して与える賃銭。

⇒かる‐こ【軽子】

カルサイ【karsaai オランダ・加留佐以】

江戸時代、西洋から渡来した地のあらい薄手の毛織物。

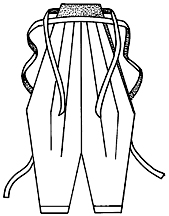

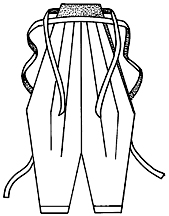

カルサン【calção ポルトガル・軽衫】

袴はかまの一種。形は指貫さしぬきに似て、筒太く、裾口は狭い。原形ははっきりしないが、洋式にならい袴のように仕立てた。中世末期には上層武士から庶人まで着用したが、江戸時代には専ら旅装として使われた。狂言装束として唐人用のものがある。近代のは、木綿または縞織物で、上部をゆるやかに、下部を股引のように仕立てたものをいう。多く寒国に用い、男女共にはく。カルサンばかま。伊賀袴。地方によっては裁衣たっつけ・裾細すそぼそなどという。狂言、唐相撲「衣裳ぬぐうちに、がくなり、一いろづゝつぎつぎへわたし、じゆばん―になり」。「―の女が打つや藁砧」(河東碧梧桐)

軽衫

ガルガンチュア【Gargantua】

ラブレー作の物語。「パンタグリュエル」と共に全5巻連作をなす。1534年刊。巨人王ガルガンチュアを中心として、人文主義的教養と民衆的な笑いを最大限に活用し、中世末の文化・社会を痛烈に批判したもの。

カルキ【kalk オランダ】

①石灰。

②(→)クロルカルキ。さらし粉。「―臭い」

⇒カルキ‐ながし【カルキ流し】

カルキ‐ながし【カルキ流し】

石灰を流して川魚をとる漁法。禁止漁業の一つ。

⇒カルキ【kalk オランダ】

カルク

(calculationから)(→)表計算ソフトウェアに同じ。

カルク‐アルカリがん【カルクアルカリ岩】

(calc-alkali rock)シリカ成分に対してアルカリ成分の少ない火成岩。石基に石英などのシリカ鉱物を含む。太平洋周縁など、造山帯に分布。↔アルカリ岩

かる‐くち【軽口】

①口が軽く、何でもしゃべってしまうこと。また、そういう人。日葡辞書「カルクチナヒト」

②軽い語調の滑稽めいて面白い話。軽妙な話。

③秀句・地口じぐち・口合くちあいの類。軽妙なしゃれ。世間胸算用3「常に―たたき」

④近世、大坂で、役者の声色や身ぶりを真似たり、滑稽な話を演じた大道芸人。(守貞漫稿)→豆蔵。

⇒かるくち‐だて【軽口立て】

⇒かるくち‐ばなし【軽口話】

かるくち‐だて【軽口立て】

得意になって軽口をいうこと。浄瑠璃、心中天の網島「阿房のくせに―」

⇒かる‐くち【軽口】

かるくち‐ばなし【軽口話】

軽口を主として「おち」のある笑話・落語の類。

⇒かる‐くち【軽口】

カルケドン‐こうかいぎ【カルケドン公会議】‥クワイ‥

(the Chalcedon Council)451年に開催されたキリスト教の第4回公会議。イエス=キリストが神性と人性を兼ね備えるとしたカルケドン信条を制定。

カルケミッシュ【Carchemish】

トルコ南部、ユーフラテス川上流の古代ヒッタイト帝国の都市遺跡。現在の地名はジェラブルス。カルケミシュ。

かる‐こ【軽子】

①問屋などの荷を運ぶことを業とする者。軽籠かるこで運んだ。

②江戸深川の遊里の仲居女。

⇒かるこ‐ちん【軽子賃】

かる‐こ【軽籠】

縄を縦横に編み、その四隅に縄をつけ、土・石などをのせて棒で担って運ぶもの。あじか。もっこ。

カルコ【Francis Carco】

フランスの小説家。作「ジェジュ=ラ=カイユ」「追いつめられた男」など。(1886〜1958)

カルコゲン【chalcogen】

(ギリシア語で「鉱石を作るもの」の意)硫黄・セレン・テルルの総称。これらが属する16族元素の総称としても使われる。

かるこ‐ちん【軽子賃】

(→)軽子1を使役して与える賃銭。

⇒かる‐こ【軽子】

カルサイ【karsaai オランダ・加留佐以】

江戸時代、西洋から渡来した地のあらい薄手の毛織物。

カルサン【calção ポルトガル・軽衫】

袴はかまの一種。形は指貫さしぬきに似て、筒太く、裾口は狭い。原形ははっきりしないが、洋式にならい袴のように仕立てた。中世末期には上層武士から庶人まで着用したが、江戸時代には専ら旅装として使われた。狂言装束として唐人用のものがある。近代のは、木綿または縞織物で、上部をゆるやかに、下部を股引のように仕立てたものをいう。多く寒国に用い、男女共にはく。カルサンばかま。伊賀袴。地方によっては裁衣たっつけ・裾細すそぼそなどという。狂言、唐相撲「衣裳ぬぐうちに、がくなり、一いろづゝつぎつぎへわたし、じゆばん―になり」。「―の女が打つや藁砧」(河東碧梧桐)

軽衫

軽衫(長野)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

軽衫(長野)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

かる・し【軽し】

〔形ク〕

⇒かるい

ガルシア‐マルケス【Gabriel García Márquez】

コロンビアの小説家。作「百年の孤独」「族長の秋」など。ノーベル賞。(1928〜)

ガルシア‐マルケス

提供:ullstein bild/APL

かる・し【軽し】

〔形ク〕

⇒かるい

ガルシア‐マルケス【Gabriel García Márquez】

コロンビアの小説家。作「百年の孤独」「族長の秋」など。ノーベル賞。(1928〜)

ガルシア‐マルケス

提供:ullstein bild/APL

ガルシア‐ロルカ【Federico García Lorca】

スペインの詩人・劇作家。演劇に詩・音楽・造形美術を導入。内戦勃発直後、フランコ側に射殺された。詩集「ジプシー歌集」「ニューヨークの詩人」、戯曲「血の婚礼」「イェルマ」「ベルナルダ=アルバの家」など。(1898〜1936)

カルシウム【calcium】

(ラテン語のcalx(石灰)から)アルカリ土類金属元素の一種。元素記号Ca 原子番号20。原子量40.08。銀白色の軟らかい金属。空気に触れると、水酸化物および炭酸塩に変わる。炎色反応は橙赤色。天然に遊離して産することはないが、方解石・石灰石・石膏・燐灰石などの成分として、地殻の重要な構成成分。また生体成分としても重要。単体は溶融したカルシウム塩を電解して製し、種々の用途にあてる。

⇒カルシウム‐シアナミド【calcium cyanamide】

カルシウム‐シアナミド【calcium cyanamide】

化学式CaCN2 石灰窒素の主成分。純粋なものは無色の固体。水と反応してアンモニアと炭酸カルシウムに分解される。→石灰窒素

⇒カルシウム【calcium】

カルシトニン【calcitonin】

甲状腺から分泌されるペプチド‐ホルモン。骨の細胞に働いて骨からのカルシウム放出を抑制、骨形成を促し、腎尿細管のリン酸塩再吸収を抑制する。

カルシフェロール【calciferol】

ビタミンD2・D3のこと。

ガルシン【Vsevolod M. Garshin】

ロシアの短編小説家。作品には、病的に敏感な感覚、微細で精確な心理描写、厭世的気分が目立つ。童話も書く。自殺。代表作「四日間」「赤い花」「信号」など。(1855〜1888)

カルス【callus】

〔生〕

①植物の組織培養により、培地上に形成される不定形の細胞塊。実験用に、植え継いで長期間培養する。

②植物体が傷ついたとき、受傷部分に盛り上って生じる組織。癒傷組織の一種。

③植物の篩板しばんに生じる小さな組織。肉状体。

カルスト‐ちけい【カルスト地形】

(Karst ドイツ スロヴェニアのカルスト地方に見られることから)石灰岩台地で、カレンフェルト(鋸歯きょし状の地形)・ドリーネ(擂鉢すりばち状の窪地)・石灰洞などが発達する特有な地形。石灰岩の表面が溶解浸食を受けやすいこと、雨水は主に割れ目に沿ってしみ込み、周囲の岩石を溶解しやすいことなどが原因となってできる。山口県の秋吉台はその好例。

カルセオラリア【Calceolaria ラテン】

ゴマノハグサ科の観賞用一年草。葉は広卵形。春、花茎は頂部で分枝し、黄・赤など袋状または巾着形の花をつける。また分類上は、ゴマノハグサ科キンチャクソウ属植物(その学名)。メキシコから南アメリカに300〜400種が分布。キンチャクソウ。

カルセオラリア

提供:OPO

ガルシア‐ロルカ【Federico García Lorca】

スペインの詩人・劇作家。演劇に詩・音楽・造形美術を導入。内戦勃発直後、フランコ側に射殺された。詩集「ジプシー歌集」「ニューヨークの詩人」、戯曲「血の婚礼」「イェルマ」「ベルナルダ=アルバの家」など。(1898〜1936)

カルシウム【calcium】

(ラテン語のcalx(石灰)から)アルカリ土類金属元素の一種。元素記号Ca 原子番号20。原子量40.08。銀白色の軟らかい金属。空気に触れると、水酸化物および炭酸塩に変わる。炎色反応は橙赤色。天然に遊離して産することはないが、方解石・石灰石・石膏・燐灰石などの成分として、地殻の重要な構成成分。また生体成分としても重要。単体は溶融したカルシウム塩を電解して製し、種々の用途にあてる。

⇒カルシウム‐シアナミド【calcium cyanamide】

カルシウム‐シアナミド【calcium cyanamide】

化学式CaCN2 石灰窒素の主成分。純粋なものは無色の固体。水と反応してアンモニアと炭酸カルシウムに分解される。→石灰窒素

⇒カルシウム【calcium】

カルシトニン【calcitonin】

甲状腺から分泌されるペプチド‐ホルモン。骨の細胞に働いて骨からのカルシウム放出を抑制、骨形成を促し、腎尿細管のリン酸塩再吸収を抑制する。

カルシフェロール【calciferol】

ビタミンD2・D3のこと。

ガルシン【Vsevolod M. Garshin】

ロシアの短編小説家。作品には、病的に敏感な感覚、微細で精確な心理描写、厭世的気分が目立つ。童話も書く。自殺。代表作「四日間」「赤い花」「信号」など。(1855〜1888)

カルス【callus】

〔生〕

①植物の組織培養により、培地上に形成される不定形の細胞塊。実験用に、植え継いで長期間培養する。

②植物体が傷ついたとき、受傷部分に盛り上って生じる組織。癒傷組織の一種。

③植物の篩板しばんに生じる小さな組織。肉状体。

カルスト‐ちけい【カルスト地形】

(Karst ドイツ スロヴェニアのカルスト地方に見られることから)石灰岩台地で、カレンフェルト(鋸歯きょし状の地形)・ドリーネ(擂鉢すりばち状の窪地)・石灰洞などが発達する特有な地形。石灰岩の表面が溶解浸食を受けやすいこと、雨水は主に割れ目に沿ってしみ込み、周囲の岩石を溶解しやすいことなどが原因となってできる。山口県の秋吉台はその好例。

カルセオラリア【Calceolaria ラテン】

ゴマノハグサ科の観賞用一年草。葉は広卵形。春、花茎は頂部で分枝し、黄・赤など袋状または巾着形の花をつける。また分類上は、ゴマノハグサ科キンチャクソウ属植物(その学名)。メキシコから南アメリカに300〜400種が分布。キンチャクソウ。

カルセオラリア

提供:OPO

ガルソン【garçon フランス】

⇒ギャルソン

カルタ【carta ポルトガル・歌留多・骨牌】

遊戯または博奕ばくちの具。小さい長方形の厚紙に、種々の形象または詞句・短歌などを書いたもの数十枚を数人に分け、形象・詞句・短歌に合わせて取り、その取った数によって勝負を定める。花札・歌ガルタ・いろはカルタ・トランプなど種類が多い。特に、歌ガルタ・いろはカルタを指す。多く、正月の遊び。〈[季]新年〉。本朝二十不孝「ある時小家にあつまり―の勝負をはじめける」。黒岩涙香、片手美人「一晩でも歌牌かるたをせずには居られないのです」→カード。

⇒カルタ‐かい【カルタ会】

⇒カルタ‐とり【カルタ取り】

⇒カルタ‐ばこ【骨牌函】

⇒カルタ‐むすび【骨牌結び】

ガルダ【Garuḍa 梵】

ヒンドゥー教の神の名。伝説上の巨鳥で、竜(蛇)を常食とし、ヴィシュヌ神を乗せる。迦楼羅と音写し、仏教にも採り入れられる。ガルーダ。

カルダーノ【Girolamo Cardano】

イタリア、ルネサンス期の医者・数学者・自然哲学者。(1501〜1576)

かるだい【伽留陀夷・迦留陀夷】

(梵語Kālodāyin 黒光と訳す)仏弟子の一人。悪行が多く、それによって仏が種々の戒律を定めたという。

カルタ‐かい【カルタ会】‥クワイ

カルタ遊びの集会。多く、百人一首についていう。〈[季]新年〉

⇒カルタ【carta ポルトガル・歌留多・骨牌】

カルタゴ【Carthago】

アフリカ北部、チュニスの北東方にフェニキア人が建てた古代の植民都市。前6世紀以来、西地中海を制覇、前3〜前2世紀ローマと覇を争い、第3回ポエニ戦争の際、敵将スキピオに囲まれて滅亡。

カルタゴの遺跡

撮影:田沼武能

ガルソン【garçon フランス】

⇒ギャルソン

カルタ【carta ポルトガル・歌留多・骨牌】

遊戯または博奕ばくちの具。小さい長方形の厚紙に、種々の形象または詞句・短歌などを書いたもの数十枚を数人に分け、形象・詞句・短歌に合わせて取り、その取った数によって勝負を定める。花札・歌ガルタ・いろはカルタ・トランプなど種類が多い。特に、歌ガルタ・いろはカルタを指す。多く、正月の遊び。〈[季]新年〉。本朝二十不孝「ある時小家にあつまり―の勝負をはじめける」。黒岩涙香、片手美人「一晩でも歌牌かるたをせずには居られないのです」→カード。

⇒カルタ‐かい【カルタ会】

⇒カルタ‐とり【カルタ取り】

⇒カルタ‐ばこ【骨牌函】

⇒カルタ‐むすび【骨牌結び】

ガルダ【Garuḍa 梵】

ヒンドゥー教の神の名。伝説上の巨鳥で、竜(蛇)を常食とし、ヴィシュヌ神を乗せる。迦楼羅と音写し、仏教にも採り入れられる。ガルーダ。

カルダーノ【Girolamo Cardano】

イタリア、ルネサンス期の医者・数学者・自然哲学者。(1501〜1576)

かるだい【伽留陀夷・迦留陀夷】

(梵語Kālodāyin 黒光と訳す)仏弟子の一人。悪行が多く、それによって仏が種々の戒律を定めたという。

カルタ‐かい【カルタ会】‥クワイ

カルタ遊びの集会。多く、百人一首についていう。〈[季]新年〉

⇒カルタ【carta ポルトガル・歌留多・骨牌】

カルタゴ【Carthago】

アフリカ北部、チュニスの北東方にフェニキア人が建てた古代の植民都市。前6世紀以来、西地中海を制覇、前3〜前2世紀ローマと覇を争い、第3回ポエニ戦争の際、敵将スキピオに囲まれて滅亡。

カルタゴの遺跡

撮影:田沼武能

カルタ‐とり【カルタ取り】

カルタを取る遊び。

⇒カルタ【carta ポルトガル・歌留多・骨牌】

カルタ‐ばこ【骨牌函】

①カルタを入れる箱。

②江戸時代、両替屋の店先に小出し銭を入れて並べておいた箱。

⇒カルタ【carta ポルトガル・歌留多・骨牌】

カルタ‐むすび【骨牌結び】

帯の結び方。江戸時代、承応(1652〜1655)〜宝永(1704〜1711)頃の流行で、その結んだ形がカルタに似ているからいう。男女共に行われた。浮世草子、御前義経記「千里屋の源七といふ者は、今年二十四の男盛り、…―の折目高く」

骨牌結び

カルタ‐とり【カルタ取り】

カルタを取る遊び。

⇒カルタ【carta ポルトガル・歌留多・骨牌】

カルタ‐ばこ【骨牌函】

①カルタを入れる箱。

②江戸時代、両替屋の店先に小出し銭を入れて並べておいた箱。

⇒カルタ【carta ポルトガル・歌留多・骨牌】

カルタ‐むすび【骨牌結び】

帯の結び方。江戸時代、承応(1652〜1655)〜宝永(1704〜1711)頃の流行で、その結んだ形がカルタに似ているからいう。男女共に行われた。浮世草子、御前義経記「千里屋の源七といふ者は、今年二十四の男盛り、…―の折目高く」

骨牌結び

⇒カルタ【carta ポルトガル・歌留多・骨牌】

カルダモン【cardamon】

〔植〕(→)「しょうずく(小豆蔲)」に同じ。

カルタン【Elie Cartan】

フランスの数学者。偏微分方程式・連続群の研究に貢献。接続の幾何学を創始。ヒルベルトと並び20世紀の数学を方向づける業績を残す。すぐれた弟子の育成でも著名。(1869〜1951)

ガルダン【噶爾丹・Galdan】

ジュンガル(準噶爾)部の首長。青海・天山南路・外モンゴルに進攻したが、清の康

⇒カルタ【carta ポルトガル・歌留多・骨牌】

カルダモン【cardamon】

〔植〕(→)「しょうずく(小豆蔲)」に同じ。

カルタン【Elie Cartan】

フランスの数学者。偏微分方程式・連続群の研究に貢献。接続の幾何学を創始。ヒルベルトと並び20世紀の数学を方向づける業績を残す。すぐれた弟子の育成でも著名。(1869〜1951)

ガルダン【噶爾丹・Galdan】

ジュンガル(準噶爾)部の首長。青海・天山南路・外モンゴルに進攻したが、清の康 こうき帝の親征をうけて敗北し、翌年自殺。(1644〜1697)

カルダン‐だいしゃ【カルダン台車】

(cardan truck)電気動力車で、主電動機を台車わくに装荷し、電機子の回転を撓たわみ継手などで車軸に伝えるもの。

カルチエ‐ラタン【Quartier-latin】

パリの中心部、セーヌ川左岸の学生街。ラテン区。→パリ(図)

カルチノイド【carcinoid】

胃腸の基底顆粒細胞に由来する腫瘍。一般に癌よりも悪性度が低く、しばしばセロトニン・カリクレイン・ヒスタミンなどを分泌して、カルチノイド症候群をともなう。消化管のほか気管支・膵臓・卵巣にも発生する。

カルチベーター【cultivator】

畑の中耕・除草・土寄せなどの作業に使う畜力・動力用農機具。カルチ。

カルチャー【culture】

教養。文化。カルチュア。

⇒カルチャー‐ギャップ【culture gap】

⇒カルチャー‐ショック【culture shock】

⇒カルチャー‐センター

カルチャー‐ギャップ【culture gap】

文化による違い。

⇒カルチャー【culture】

カルチャー‐ショック【culture shock】

異文化に接したときに、慣習や考え方などの違いから受ける精神的な衝撃。

⇒カルチャー【culture】

カルチャー‐センター

(和製語culture center)

①文化施設が集中していて、地域の文化の中心になるところ。

②主に社会人を対象とした教養講座。

⇒カルチャー【culture】

カルチュラル‐スタディーズ【cultural studies】

民衆的な文化・メディアの研究を中心とする学問の方法・分野。1960年代に、主にイギリスに始まる。

カルテ【Karte ドイツ】

(カードの意)診療録。診療を受けた者の住所・氏名・性別・年齢、病名及び主要症状、治療方法、診療の年月日を記録したもの。5年間の保存が義務づけられている。診療簿。病症録。

カルデア‐じん【カルデア人】

(Chaldean)セム系民族の一つ。前12世紀頃から南バビロニアに定住。前626年バビロニア地方の支配権を得、アッシリア帝国滅亡後、王国を建てた。正確な天体の観測を行うなど、天文学にすぐれる。→新バビロニア

カルティエ‐ブレッソン【Henri Cartier-Bresson】

フランスの報道写真家。代表作「決定的瞬間」。(1908〜2004)

カルディナル【kardinaal オランダ】

枢機卿。カーディナル。

カルテット【quartetto イタリア】

①四重奏。四重唱。

②四重奏曲。四重唱曲。

③四重奏団。四重唱団。

カルデラ【caldera】

(もとスペイン語で大釜の意)火山の中心部または周辺にある円形の著しく広い凹所。多くは直径1キロメートル以上で、噴火後に起こる火山中央部の陥没による。

⇒カルデラ‐こ【カルデラ湖】

カルデラ‐こ【カルデラ湖】

カルデラに水をたたえた湖。十和田湖の類。

⇒カルデラ【caldera】

カルテル【Kartell ドイツ】

同種もしくは類似の産業部門に属する複数の企業が、相互の独立を維持しながら、市場を支配するために共同行為を行うこと。企業協定を結ぶこともある。独占禁止法により原則として禁止。企業連合。→企業結合

カルデロン‐デ‐ラ‐バルカ【Pedro Calderón de la Barca】

スペインの劇作家。黄金世紀に活躍した。戯曲「人生は夢」「サラメアの村長」など。(1600〜1681)

カルト【cult】

①崇拝。

②狂信的な崇拝。「―集団」

③少数の人々の熱狂的支持。

⇒カルト‐えいが【カルト映画】

カルドア【Nicholas Kaldor】

ハンガリー出身のイギリスの経済学者。ケンブリッジ大教授。新古典派からケインジアンに転じ、マクロ的分配理論を提唱。著「価値および分配の理論」など。(1908〜1986)

カルトゥーシュ【cartouche フランス】

①バロック建築で多く用いられる装飾モチーフの一つ。紙帯の四隅や両端が巻いているような枠の中に、文字や紋章などを記すもの。

②古代エジプトで、王の名を示す文字を囲む楕円。

カルドゥッチ【Giosuè Carducci】

イタリアの詩人・文学史家。深い古典の素養から民族精神に添う詩を謳い、国民詩人とされる。作「青春の季」「擬古詩集」「魔王讃歌」など。ノーベル賞。(1835〜1907)

カルト‐えいが【カルト映画】‥グワ

一部の愛好者が熱狂的に支持する映画。多く、あくの強い個性的な映画。

⇒カルト【cult】

こうき帝の親征をうけて敗北し、翌年自殺。(1644〜1697)

カルダン‐だいしゃ【カルダン台車】

(cardan truck)電気動力車で、主電動機を台車わくに装荷し、電機子の回転を撓たわみ継手などで車軸に伝えるもの。

カルチエ‐ラタン【Quartier-latin】

パリの中心部、セーヌ川左岸の学生街。ラテン区。→パリ(図)

カルチノイド【carcinoid】

胃腸の基底顆粒細胞に由来する腫瘍。一般に癌よりも悪性度が低く、しばしばセロトニン・カリクレイン・ヒスタミンなどを分泌して、カルチノイド症候群をともなう。消化管のほか気管支・膵臓・卵巣にも発生する。

カルチベーター【cultivator】

畑の中耕・除草・土寄せなどの作業に使う畜力・動力用農機具。カルチ。

カルチャー【culture】

教養。文化。カルチュア。

⇒カルチャー‐ギャップ【culture gap】

⇒カルチャー‐ショック【culture shock】

⇒カルチャー‐センター

カルチャー‐ギャップ【culture gap】

文化による違い。

⇒カルチャー【culture】

カルチャー‐ショック【culture shock】

異文化に接したときに、慣習や考え方などの違いから受ける精神的な衝撃。

⇒カルチャー【culture】

カルチャー‐センター

(和製語culture center)

①文化施設が集中していて、地域の文化の中心になるところ。

②主に社会人を対象とした教養講座。

⇒カルチャー【culture】

カルチュラル‐スタディーズ【cultural studies】

民衆的な文化・メディアの研究を中心とする学問の方法・分野。1960年代に、主にイギリスに始まる。

カルテ【Karte ドイツ】

(カードの意)診療録。診療を受けた者の住所・氏名・性別・年齢、病名及び主要症状、治療方法、診療の年月日を記録したもの。5年間の保存が義務づけられている。診療簿。病症録。

カルデア‐じん【カルデア人】

(Chaldean)セム系民族の一つ。前12世紀頃から南バビロニアに定住。前626年バビロニア地方の支配権を得、アッシリア帝国滅亡後、王国を建てた。正確な天体の観測を行うなど、天文学にすぐれる。→新バビロニア

カルティエ‐ブレッソン【Henri Cartier-Bresson】

フランスの報道写真家。代表作「決定的瞬間」。(1908〜2004)

カルディナル【kardinaal オランダ】

枢機卿。カーディナル。

カルテット【quartetto イタリア】

①四重奏。四重唱。

②四重奏曲。四重唱曲。

③四重奏団。四重唱団。

カルデラ【caldera】

(もとスペイン語で大釜の意)火山の中心部または周辺にある円形の著しく広い凹所。多くは直径1キロメートル以上で、噴火後に起こる火山中央部の陥没による。

⇒カルデラ‐こ【カルデラ湖】

カルデラ‐こ【カルデラ湖】

カルデラに水をたたえた湖。十和田湖の類。

⇒カルデラ【caldera】

カルテル【Kartell ドイツ】

同種もしくは類似の産業部門に属する複数の企業が、相互の独立を維持しながら、市場を支配するために共同行為を行うこと。企業協定を結ぶこともある。独占禁止法により原則として禁止。企業連合。→企業結合

カルデロン‐デ‐ラ‐バルカ【Pedro Calderón de la Barca】

スペインの劇作家。黄金世紀に活躍した。戯曲「人生は夢」「サラメアの村長」など。(1600〜1681)

カルト【cult】

①崇拝。

②狂信的な崇拝。「―集団」

③少数の人々の熱狂的支持。

⇒カルト‐えいが【カルト映画】

カルドア【Nicholas Kaldor】

ハンガリー出身のイギリスの経済学者。ケンブリッジ大教授。新古典派からケインジアンに転じ、マクロ的分配理論を提唱。著「価値および分配の理論」など。(1908〜1986)

カルトゥーシュ【cartouche フランス】

①バロック建築で多く用いられる装飾モチーフの一つ。紙帯の四隅や両端が巻いているような枠の中に、文字や紋章などを記すもの。

②古代エジプトで、王の名を示す文字を囲む楕円。

カルドゥッチ【Giosuè Carducci】

イタリアの詩人・文学史家。深い古典の素養から民族精神に添う詩を謳い、国民詩人とされる。作「青春の季」「擬古詩集」「魔王讃歌」など。ノーベル賞。(1835〜1907)

カルト‐えいが【カルト映画】‥グワ

一部の愛好者が熱狂的に支持する映画。多く、あくの強い個性的な映画。

⇒カルト【cult】

カリン(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

カリン(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

カリン(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

カリン(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

②マルメロの別称。

⇒かりん‐あたま【花梨頭】

が‐りん【芽鱗】

冬芽を包み、花・葉などの幼芽を保護する鱗片状の葉。鱗片葉。

かりん‐あたま【花梨頭】クワ‥

カリン(榠樝)の果実のようなでこぼこ頭。

⇒か‐りん【榠樝】

カリンガ【迦陵伽・Kaliṅga】

古代インドの国名。今のインド東部オリッサ州海岸部に当たる。前261年頃、アショーカ王が征服。羯

②マルメロの別称。

⇒かりん‐あたま【花梨頭】

が‐りん【芽鱗】

冬芽を包み、花・葉などの幼芽を保護する鱗片状の葉。鱗片葉。

かりん‐あたま【花梨頭】クワ‥

カリン(榠樝)の果実のようなでこぼこ頭。

⇒か‐りん【榠樝】

カリンガ【迦陵伽・Kaliṅga】

古代インドの国名。今のインド東部オリッサ州海岸部に当たる。前261年頃、アショーカ王が征服。羯 伽国かつりょうがこく。

かりんさん‐せっかい【過燐酸石灰】クワ‥セキクワイ

リン酸二水素カルシウムと硫酸カルシウムとの混合物。燐鉱石に硫酸を加えて製する。含燐肥料中最も重要なもの。

かりん‐しゃ【火輪車】クワ‥

汽車の旧称。

⇒か‐りん【火輪】

かりん‐せん【火輪船】クワ‥

汽船の旧称。外輪船について言った。成島柳北、航薇日記「明日は神戸より―にて横浜へ赴かんとみな喜びあへり」

⇒か‐りん【火輪】

かりん‐とう【花林糖】クワ‥タウ

古く外来した駄菓子。小麦粉に水・卵・膨張剤などをまぜてこね、適宜に切って油で揚げ糖蜜をからめる。

花林糖

撮影:関戸 勇

伽国かつりょうがこく。

かりんさん‐せっかい【過燐酸石灰】クワ‥セキクワイ

リン酸二水素カルシウムと硫酸カルシウムとの混合物。燐鉱石に硫酸を加えて製する。含燐肥料中最も重要なもの。

かりん‐しゃ【火輪車】クワ‥

汽車の旧称。

⇒か‐りん【火輪】

かりん‐せん【火輪船】クワ‥

汽船の旧称。外輪船について言った。成島柳北、航薇日記「明日は神戸より―にて横浜へ赴かんとみな喜びあへり」

⇒か‐りん【火輪】

かりん‐とう【花林糖】クワ‥タウ

古く外来した駄菓子。小麦粉に水・卵・膨張剤などをまぜてこね、適宜に切って油で揚げ糖蜜をからめる。

花林糖

撮影:関戸 勇

かる【軽】

奈良県橿原市の大軽・和田・石川・五条野の総称。古代、付近の山野は軽大野かるのおおのと呼ばれた猟場であり、また軽市という市場のあった所。

か・る【上る】

〔自他四〕

音が高くなる。また、高くする。尺八などで、おさえ方を変えないで、その音を少し高くする場合にいう。↔減める。→めりかり

か・る【刈る・苅る】

〔他五〕

①(草木・頭髪など、むらがり生えたものを)根を残して切り取る。薙なぎ去る。短くする。万葉集10「行合ゆきあいの早稲わせを―・る時に」。「雑草を―・る」「髪を―・る」

②(演劇用語)俳優・時間その他の関係で上演中の脚本の一部分を抜いて演ずる。「脚本を二、三カ所―・って上演する」

か・る【狩る・猟る】

〔他五〕

①鳥獣を追い出して捕らえる。鳥獣を弓や鉄砲で射殺す。万葉集17「矢形尾やかたおの鷹を手に据ゑ三島野に―・らぬ日まねく月そ経にける」

②花や草木をさがし求める。方丈記「折につけつつ、桜を―・り、紅葉をもとめ」

③罪人などを捕らえるためにさがす。さがしとらえる。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「遠くはあらじ一二町野を―・れと大勢が、与作小万と声をかけ」

か・る【借る】

〔他五〕

(現代の共通語では「かりる」が普通。関西地方では現代も用いる)

①返す約束で、他人のものをある期間使用する。万葉集17「すすき押しなべ降る雪に屋戸―・る今日し悲しく思ほゆ」

②仮に他のものを代用する。まにあわせる。平家物語4「昔清見原の天皇のいまだ東宮の御時…少女おとめの姿をば―・らせ給ひけるなれ」

③他の助力・協力を受ける。

④(遊里語)

㋐相方の遊女を見立てるために呼びよせる。好色一代男2「七左衛門といふ揚屋に入りて―・るも心易く」

㋑すでに客のある遊女を別の座敷から呼ぶ。浄瑠璃、心中天の網島「紀伊国屋きいのくにやの小春さん―・りやんしよ」

⇒借る時の地蔵顔、済す時の閻魔顔

か・る【涸る・枯る・嗄る】

〔自下二〕

⇒かれる(下一)

か・る【駆る・駈る】

〔他五〕

①追い立てる。追い払う。しいてさせる。枕草子9「集まり、―・りさわぐ」。平家物語4「公事雑事に―・り立てられて」

②走らせる。急がせる。「馬を―・る」「車を―・る」

③(主として受身の形で)感情・希望などが心を強くとらえる。「衝動に―・られる」

か・る【離る】

〔自下二〕

(「か(涸・枯)れる」と同源)

①(空間的に)はなれる。遠ざかる。さかる。万葉集11「二上に隠ろふ月の惜しけどもいもが袂を―・るるこのごろ」

②(時間的・心理的に)間をおく。うとくなる。関係が絶える。万葉集17「珠にぬくあふちを宿に植ゑたらば山ほととぎす―・れず来むかも」。平家物語灌頂「おのづからあはれをかけ奉るべき草のたよりさへ―・れ果てて」

かる【着る】

(上代東国方言)キ(着)アルの転じたケルの訛。万葉集20「七重―衣にませる子ろが膚はも」

ガル【gal】

(ガリレイの名に因む)加速度のCGS単位。1ガルは毎秒毎秒1センチメートルの割合の速度変化。記号Gal

が・る

〔接尾〕

形容詞の語幹・名詞などに付いて五段活用の動詞をつくる。

①…のように感ずる(思う)。竹取物語「月をあはれ―・りたまへど」。「いや―・る」「ほし―・る」

②…のふりをする。ぶる。源氏物語初音「才ざえ―・らず、めやすく書きすさびたり」。「通人―・る」「強―・る」

か‐るい【家累】

①家族または家事上のわずらい。

②一家の係累。家族。

かる・い【軽い】

〔形〕[文]かる・し(ク)

①目方が少ない。また、抵抗が少なく、動かすのに弱い力で足りる。地蔵十輪経元慶点「一生の性命を軽カルクし、数万の艱難を渉わたれり」。「―・い荷物」「戸が―・い」

②大した程度でない。重大でない。「―・い風邪かぜ」「―・い食事」「―・い読物」「責任が―・い」「命を―・くあつかう」

③動きが軽快である。「足取りが―・い」

④軽率である。「口が―・い」

⑤動きがわずかである。「―・い会釈えしゃく」「肩が―・く触れ合う」

⑥容易である。「難問を―・くかたづける」「こんな仕事は―・い」

⑦気持がはればれとしている。「心も―・く出発した」

↔重い

かるいざわ【軽井沢】‥ヰザハ

長野県東部、北佐久郡にある避暑地。浅間山南東麓、標高950メートル前後。もと中山道碓氷峠うすいとうげ西側の宿駅。

軽井沢 塩沢湖と浅間山

撮影:佐藤 尚

かる【軽】

奈良県橿原市の大軽・和田・石川・五条野の総称。古代、付近の山野は軽大野かるのおおのと呼ばれた猟場であり、また軽市という市場のあった所。

か・る【上る】

〔自他四〕

音が高くなる。また、高くする。尺八などで、おさえ方を変えないで、その音を少し高くする場合にいう。↔減める。→めりかり

か・る【刈る・苅る】

〔他五〕

①(草木・頭髪など、むらがり生えたものを)根を残して切り取る。薙なぎ去る。短くする。万葉集10「行合ゆきあいの早稲わせを―・る時に」。「雑草を―・る」「髪を―・る」

②(演劇用語)俳優・時間その他の関係で上演中の脚本の一部分を抜いて演ずる。「脚本を二、三カ所―・って上演する」

か・る【狩る・猟る】

〔他五〕

①鳥獣を追い出して捕らえる。鳥獣を弓や鉄砲で射殺す。万葉集17「矢形尾やかたおの鷹を手に据ゑ三島野に―・らぬ日まねく月そ経にける」

②花や草木をさがし求める。方丈記「折につけつつ、桜を―・り、紅葉をもとめ」

③罪人などを捕らえるためにさがす。さがしとらえる。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「遠くはあらじ一二町野を―・れと大勢が、与作小万と声をかけ」

か・る【借る】

〔他五〕

(現代の共通語では「かりる」が普通。関西地方では現代も用いる)

①返す約束で、他人のものをある期間使用する。万葉集17「すすき押しなべ降る雪に屋戸―・る今日し悲しく思ほゆ」

②仮に他のものを代用する。まにあわせる。平家物語4「昔清見原の天皇のいまだ東宮の御時…少女おとめの姿をば―・らせ給ひけるなれ」

③他の助力・協力を受ける。

④(遊里語)

㋐相方の遊女を見立てるために呼びよせる。好色一代男2「七左衛門といふ揚屋に入りて―・るも心易く」

㋑すでに客のある遊女を別の座敷から呼ぶ。浄瑠璃、心中天の網島「紀伊国屋きいのくにやの小春さん―・りやんしよ」

⇒借る時の地蔵顔、済す時の閻魔顔

か・る【涸る・枯る・嗄る】

〔自下二〕

⇒かれる(下一)

か・る【駆る・駈る】

〔他五〕

①追い立てる。追い払う。しいてさせる。枕草子9「集まり、―・りさわぐ」。平家物語4「公事雑事に―・り立てられて」

②走らせる。急がせる。「馬を―・る」「車を―・る」

③(主として受身の形で)感情・希望などが心を強くとらえる。「衝動に―・られる」

か・る【離る】

〔自下二〕

(「か(涸・枯)れる」と同源)

①(空間的に)はなれる。遠ざかる。さかる。万葉集11「二上に隠ろふ月の惜しけどもいもが袂を―・るるこのごろ」

②(時間的・心理的に)間をおく。うとくなる。関係が絶える。万葉集17「珠にぬくあふちを宿に植ゑたらば山ほととぎす―・れず来むかも」。平家物語灌頂「おのづからあはれをかけ奉るべき草のたよりさへ―・れ果てて」

かる【着る】

(上代東国方言)キ(着)アルの転じたケルの訛。万葉集20「七重―衣にませる子ろが膚はも」

ガル【gal】

(ガリレイの名に因む)加速度のCGS単位。1ガルは毎秒毎秒1センチメートルの割合の速度変化。記号Gal

が・る

〔接尾〕

形容詞の語幹・名詞などに付いて五段活用の動詞をつくる。

①…のように感ずる(思う)。竹取物語「月をあはれ―・りたまへど」。「いや―・る」「ほし―・る」

②…のふりをする。ぶる。源氏物語初音「才ざえ―・らず、めやすく書きすさびたり」。「通人―・る」「強―・る」

か‐るい【家累】

①家族または家事上のわずらい。

②一家の係累。家族。

かる・い【軽い】

〔形〕[文]かる・し(ク)

①目方が少ない。また、抵抗が少なく、動かすのに弱い力で足りる。地蔵十輪経元慶点「一生の性命を軽カルクし、数万の艱難を渉わたれり」。「―・い荷物」「戸が―・い」

②大した程度でない。重大でない。「―・い風邪かぜ」「―・い食事」「―・い読物」「責任が―・い」「命を―・くあつかう」

③動きが軽快である。「足取りが―・い」

④軽率である。「口が―・い」

⑤動きがわずかである。「―・い会釈えしゃく」「肩が―・く触れ合う」

⑥容易である。「難問を―・くかたづける」「こんな仕事は―・い」

⑦気持がはればれとしている。「心も―・く出発した」

↔重い

かるいざわ【軽井沢】‥ヰザハ

長野県東部、北佐久郡にある避暑地。浅間山南東麓、標高950メートル前後。もと中山道碓氷峠うすいとうげ西側の宿駅。

軽井沢 塩沢湖と浅間山

撮影:佐藤 尚

かる‐いし【軽石】

火山から噴出した溶岩が急冷する際に、含有ガスが逸出して多孔質海綿状となった岩石。質はもろく小孔があり、水に浮く。あかすりに用いる。うきいし。倭名類聚鈔1「浮石、和名加留以之」

軽石

撮影:関戸 勇

かる‐いし【軽石】

火山から噴出した溶岩が急冷する際に、含有ガスが逸出して多孔質海綿状となった岩石。質はもろく小孔があり、水に浮く。あかすりに用いる。うきいし。倭名類聚鈔1「浮石、和名加留以之」

軽石

撮影:関戸 勇

かる・うカルフ

〔他四〕

(四国・九州の方言)背負う。かろう。ロドリーゲス大文典「―・はせて来い」

ガルヴァーニ【Luigi Galvani】

イタリアの解剖学者・生理学者。1780年、カエルの脚が金属に触れて痙攣けいれんを起こすのをみて、生体の電気現象の研究の端緒を開き、ボルタ電池の原理発見の先駆をなした。(1737〜1798)

カルヴァン【Jean Calvin】

フランスの宗教改革者。カルヴァン派の祖。1541年以後、ジュネーヴで改革を遂行。聖書をキリスト教信仰と教義の唯一最高の基準とする立場から、教会の制度・儀式だけでなく一般市政と市民の風習・生活を改革し、一種の神権政治を行なった。主著「キリスト教綱要」はスイス・フランスのカルヴァン派にとって聖書に次ぐ規範。(1509〜1564)

⇒カルヴァン‐しゅぎ【カルヴァン主義】

カルヴァン‐しゅぎ【カルヴァン主義】

(Calvinism)カルヴァンの宗教改革運動によってジュネーヴを中心に起こった教義。ルターの福音主義を基礎としつつ、神の絶対的権威と予定的恩寵と禁欲的な信仰生活とを強調した。その感化は特にイギリス・アメリカに強く、社会上・経済上・政治上にも及ぶ。

⇒カルヴァン【Jean Calvin】

カルヴィーノ【Italo Calvino】

イタリアの小説家。第二次大戦後の文学を牽引した。作品は「まっぷたつの子爵」など「われわれの祖先」三部作、また「見えない都市」「レ‐コスミコミケ」など。ほかに「イタリア民話集」を編纂。(1923〜1985)

カルヴィニズム【Calvinism】

(→)カルヴァン主義に同じ。

カルヴィン【J. Calvin】

⇒カルヴァン

カルヴィン【Melvin Calvin】

アメリカの生化学者。カルヴィン回路として知られる二酸化炭素固定の反応経路を解明。ノーベル賞。(1911〜1997)

⇒カルヴィン‐かいろ【カルヴィン回路】

カルヴィン‐かいろ【カルヴィン回路】‥クワイ‥

光合成において、二酸化炭素から炭水化物が生成する代謝経路。炭酸同化作用の主要な反応で、M.カルヴィンらが放射性元素などを使って研究した。還元的ペントース燐酸回路。

⇒カルヴィン【Melvin Calvin】

かる‐うす【唐臼】

カラウスの転。

カルーソー【Enrico Caruso】

イタリアのオペラ歌手。端整なベルカント唱法によるテノールの美声で欧米各地で活躍。(1873〜1921)

カルーソー

提供:毎日新聞社

かる・うカルフ

〔他四〕

(四国・九州の方言)背負う。かろう。ロドリーゲス大文典「―・はせて来い」

ガルヴァーニ【Luigi Galvani】

イタリアの解剖学者・生理学者。1780年、カエルの脚が金属に触れて痙攣けいれんを起こすのをみて、生体の電気現象の研究の端緒を開き、ボルタ電池の原理発見の先駆をなした。(1737〜1798)

カルヴァン【Jean Calvin】

フランスの宗教改革者。カルヴァン派の祖。1541年以後、ジュネーヴで改革を遂行。聖書をキリスト教信仰と教義の唯一最高の基準とする立場から、教会の制度・儀式だけでなく一般市政と市民の風習・生活を改革し、一種の神権政治を行なった。主著「キリスト教綱要」はスイス・フランスのカルヴァン派にとって聖書に次ぐ規範。(1509〜1564)

⇒カルヴァン‐しゅぎ【カルヴァン主義】

カルヴァン‐しゅぎ【カルヴァン主義】

(Calvinism)カルヴァンの宗教改革運動によってジュネーヴを中心に起こった教義。ルターの福音主義を基礎としつつ、神の絶対的権威と予定的恩寵と禁欲的な信仰生活とを強調した。その感化は特にイギリス・アメリカに強く、社会上・経済上・政治上にも及ぶ。

⇒カルヴァン【Jean Calvin】

カルヴィーノ【Italo Calvino】

イタリアの小説家。第二次大戦後の文学を牽引した。作品は「まっぷたつの子爵」など「われわれの祖先」三部作、また「見えない都市」「レ‐コスミコミケ」など。ほかに「イタリア民話集」を編纂。(1923〜1985)

カルヴィニズム【Calvinism】

(→)カルヴァン主義に同じ。

カルヴィン【J. Calvin】

⇒カルヴァン

カルヴィン【Melvin Calvin】

アメリカの生化学者。カルヴィン回路として知られる二酸化炭素固定の反応経路を解明。ノーベル賞。(1911〜1997)

⇒カルヴィン‐かいろ【カルヴィン回路】

カルヴィン‐かいろ【カルヴィン回路】‥クワイ‥

光合成において、二酸化炭素から炭水化物が生成する代謝経路。炭酸同化作用の主要な反応で、M.カルヴィンらが放射性元素などを使って研究した。還元的ペントース燐酸回路。

⇒カルヴィン【Melvin Calvin】

かる‐うす【唐臼】

カラウスの転。

カルーソー【Enrico Caruso】

イタリアのオペラ歌手。端整なベルカント唱法によるテノールの美声で欧米各地で活躍。(1873〜1921)

カルーソー

提供:毎日新聞社

ガルーダ【Garuḍa 梵】

⇒ガルダ

かるか

(calcador ポルトガルからか)銃の弾丸を筒口から込めるための鉄の棒。込矢こみや。

ガルーダ【Garuḍa 梵】

⇒ガルダ

かるか

(calcador ポルトガルからか)銃の弾丸を筒口から込めるための鉄の棒。込矢こみや。 杖さくじょう。かるこ。雑兵物語「―を引ん抜いて鉄砲を腰にひつばさんで」

カルカッタ【Calcutta】

コルカタの旧称。

かる‐がも【軽鴨】

カモの一種。大きさはマガモぐらい。体色は雌雄類似で大体褐色。水辺の草地に繁殖し、主に夜間活動。夏も日本に留まり繁殖するから夏鴨とも呼ばれる。東アジアの特産。黒鴨。泥鴨。デロガモ。

カルガモ

撮影:小宮輝之

杖さくじょう。かるこ。雑兵物語「―を引ん抜いて鉄砲を腰にひつばさんで」

カルカッタ【Calcutta】

コルカタの旧称。

かる‐がも【軽鴨】

カモの一種。大きさはマガモぐらい。体色は雌雄類似で大体褐色。水辺の草地に繁殖し、主に夜間活動。夏も日本に留まり繁殖するから夏鴨とも呼ばれる。東アジアの特産。黒鴨。泥鴨。デロガモ。

カルガモ

撮影:小宮輝之

かる‐かや【刈茅・刈草】

屋根を葺ふく材料として刈りとった茅。古今和歌集六帖6「秋風に乱れそめにし―を」

⇒かるかや‐の【刈茅の】

かる‐かや【刈萱】

①イネ科の多年草。山野に自生する。高さ0.5〜1.5メートル。葉鞘に長毛がある。秋、短い総状花穂を生ずる。鬚根ひげねから、たわし・刷毛などを作る。メガルカヤ。枕草子67「草の花はなでしこ。…―」

かるかや

かる‐かや【刈茅・刈草】

屋根を葺ふく材料として刈りとった茅。古今和歌集六帖6「秋風に乱れそめにし―を」

⇒かるかや‐の【刈茅の】

かる‐かや【刈萱】

①イネ科の多年草。山野に自生する。高さ0.5〜1.5メートル。葉鞘に長毛がある。秋、短い総状花穂を生ずる。鬚根ひげねから、たわし・刷毛などを作る。メガルカヤ。枕草子67「草の花はなでしこ。…―」

かるかや

②1に似ているが、やや痩長の多年草。粗毛はなく、花序は円錐状。オガルカヤ。スズメカルカヤ。〈[季]秋〉

⇒かるかや‐たわし【刈萱束子】

かるかや【苅萱】

苅萱道心。また、それを主人公とする物語。筑紫出身の僧苅萱の幼な子(松若または石童丸)は、母を麓に残して女人禁制の高野山に父を訪ねる。偶然出逢った苅萱は、父は没したと偽って帰す。母は宿で没していたという筋。能(今は廃曲)・説経節・浄瑠璃・琵琶などに作られる。説経節では、善光寺親子地蔵の縁起に付会する。

⇒かるかや‐どう【苅萱堂】

⇒かるかや‐どうしん【苅萱道心】

⇒かるかやどうしん‐つくしのいえづと【苅萱桑門筑紫

②1に似ているが、やや痩長の多年草。粗毛はなく、花序は円錐状。オガルカヤ。スズメカルカヤ。〈[季]秋〉

⇒かるかや‐たわし【刈萱束子】

かるかや【苅萱】

苅萱道心。また、それを主人公とする物語。筑紫出身の僧苅萱の幼な子(松若または石童丸)は、母を麓に残して女人禁制の高野山に父を訪ねる。偶然出逢った苅萱は、父は没したと偽って帰す。母は宿で没していたという筋。能(今は廃曲)・説経節・浄瑠璃・琵琶などに作られる。説経節では、善光寺親子地蔵の縁起に付会する。

⇒かるかや‐どう【苅萱堂】

⇒かるかや‐どうしん【苅萱道心】

⇒かるかやどうしん‐つくしのいえづと【苅萱桑門筑紫 】

かるかや‐たわし【刈萱束子】‥タハシ

刈萱の鬚根ひげねを束ねて作ったたわし。

⇒かる‐かや【刈萱】

かるかや‐どう【苅萱堂】‥ダウ

苅萱父子修道の遺跡。長野市北石堂町にある。また、和歌山県高野山密厳院に所属のものもある。

⇒かるかや【苅萱】

かるかや‐どうしん【苅萱道心】‥ダウ‥

石童丸の父、加藤左衛門尉繁氏の出家後の称。

⇒かるかや【苅萱】

かるかやどうしん‐つくしのいえづと【苅萱桑門筑紫

】

かるかや‐たわし【刈萱束子】‥タハシ

刈萱の鬚根ひげねを束ねて作ったたわし。

⇒かる‐かや【刈萱】

かるかや‐どう【苅萱堂】‥ダウ

苅萱父子修道の遺跡。長野市北石堂町にある。また、和歌山県高野山密厳院に所属のものもある。

⇒かるかや【苅萱】

かるかや‐どうしん【苅萱道心】‥ダウ‥

石童丸の父、加藤左衛門尉繁氏の出家後の称。

⇒かるかや【苅萱】

かるかやどうしん‐つくしのいえづと【苅萱桑門筑紫 】‥ダウ‥イヘ‥

浄瑠璃。並木宗輔ほか合作の時代物。1735年(享保20)初演。高野山に世をのがれた苅萱道心を、その子石童丸が筑紫を出て山中に尋ねるという筋。

⇒かるかや【苅萱】

かるかや‐の【刈茅の】

〔枕〕

「乱る」「つか(束)」「穂」にかかる。

⇒かる‐かや【刈茅・刈草】

かる‐が‐ゆえ‐に‥ユヱ‥

〔接続〕

(カ(斯)アルガ故ニの約)それゆえに。これによって。だから。〈日葡辞書〉

カルガリー【Calgary】

カナダ内陸部、アルバータ州の都市。近隣の油田開発に伴い、経済の一大中心地として発展。人口101万7千(2003)。

かる‐がる【軽軽】

軽く見えるさま。かるそうなさま。たやすそうなさま。かろがろ。「―と持ち上げる」「―とやってのける」

かるがる‐し・い【軽軽しい】

〔形〕[文]かるがる・し(シク)

①身分が低そうである。源氏物語鈴虫「いにしへのただ人ざまにおぼしかへりて、今夜、―・しきやうに、ふとかく参り給へれば」

②いかにも手軽である。源氏物語松風「いと―・しきかくれが」

③軽率である。源氏物語末摘花「やつれたる御歩ありきは、―・しきことも出で来なん」。「―・い振舞はするな」↔重重しい

かる‐かん【軽羹】

すりおろした山芋に、粳米うるちまいの粉やそば粉・白砂糖を練り合わせて蒸した菓子。鹿児島地方の名産。軽羹蒸。

軽羹

撮影:関戸 勇

】‥ダウ‥イヘ‥

浄瑠璃。並木宗輔ほか合作の時代物。1735年(享保20)初演。高野山に世をのがれた苅萱道心を、その子石童丸が筑紫を出て山中に尋ねるという筋。

⇒かるかや【苅萱】

かるかや‐の【刈茅の】

〔枕〕

「乱る」「つか(束)」「穂」にかかる。

⇒かる‐かや【刈茅・刈草】

かる‐が‐ゆえ‐に‥ユヱ‥

〔接続〕

(カ(斯)アルガ故ニの約)それゆえに。これによって。だから。〈日葡辞書〉

カルガリー【Calgary】

カナダ内陸部、アルバータ州の都市。近隣の油田開発に伴い、経済の一大中心地として発展。人口101万7千(2003)。

かる‐がる【軽軽】

軽く見えるさま。かるそうなさま。たやすそうなさま。かろがろ。「―と持ち上げる」「―とやってのける」

かるがる‐し・い【軽軽しい】

〔形〕[文]かるがる・し(シク)

①身分が低そうである。源氏物語鈴虫「いにしへのただ人ざまにおぼしかへりて、今夜、―・しきやうに、ふとかく参り給へれば」

②いかにも手軽である。源氏物語松風「いと―・しきかくれが」

③軽率である。源氏物語末摘花「やつれたる御歩ありきは、―・しきことも出で来なん」。「―・い振舞はするな」↔重重しい

かる‐かん【軽羹】

すりおろした山芋に、粳米うるちまいの粉やそば粉・白砂糖を練り合わせて蒸した菓子。鹿児島地方の名産。軽羹蒸。

軽羹

撮影:関戸 勇

ガルガンチュア【Gargantua】

ラブレー作の物語。「パンタグリュエル」と共に全5巻連作をなす。1534年刊。巨人王ガルガンチュアを中心として、人文主義的教養と民衆的な笑いを最大限に活用し、中世末の文化・社会を痛烈に批判したもの。

カルキ【kalk オランダ】

①石灰。

②(→)クロルカルキ。さらし粉。「―臭い」

⇒カルキ‐ながし【カルキ流し】

カルキ‐ながし【カルキ流し】

石灰を流して川魚をとる漁法。禁止漁業の一つ。

⇒カルキ【kalk オランダ】

カルク

(calculationから)(→)表計算ソフトウェアに同じ。

カルク‐アルカリがん【カルクアルカリ岩】

(calc-alkali rock)シリカ成分に対してアルカリ成分の少ない火成岩。石基に石英などのシリカ鉱物を含む。太平洋周縁など、造山帯に分布。↔アルカリ岩

かる‐くち【軽口】

①口が軽く、何でもしゃべってしまうこと。また、そういう人。日葡辞書「カルクチナヒト」

②軽い語調の滑稽めいて面白い話。軽妙な話。

③秀句・地口じぐち・口合くちあいの類。軽妙なしゃれ。世間胸算用3「常に―たたき」

④近世、大坂で、役者の声色や身ぶりを真似たり、滑稽な話を演じた大道芸人。(守貞漫稿)→豆蔵。

⇒かるくち‐だて【軽口立て】

⇒かるくち‐ばなし【軽口話】

かるくち‐だて【軽口立て】

得意になって軽口をいうこと。浄瑠璃、心中天の網島「阿房のくせに―」

⇒かる‐くち【軽口】

かるくち‐ばなし【軽口話】

軽口を主として「おち」のある笑話・落語の類。

⇒かる‐くち【軽口】

カルケドン‐こうかいぎ【カルケドン公会議】‥クワイ‥

(the Chalcedon Council)451年に開催されたキリスト教の第4回公会議。イエス=キリストが神性と人性を兼ね備えるとしたカルケドン信条を制定。

カルケミッシュ【Carchemish】

トルコ南部、ユーフラテス川上流の古代ヒッタイト帝国の都市遺跡。現在の地名はジェラブルス。カルケミシュ。

かる‐こ【軽子】

①問屋などの荷を運ぶことを業とする者。軽籠かるこで運んだ。

②江戸深川の遊里の仲居女。

⇒かるこ‐ちん【軽子賃】

かる‐こ【軽籠】

縄を縦横に編み、その四隅に縄をつけ、土・石などをのせて棒で担って運ぶもの。あじか。もっこ。

カルコ【Francis Carco】

フランスの小説家。作「ジェジュ=ラ=カイユ」「追いつめられた男」など。(1886〜1958)

カルコゲン【chalcogen】

(ギリシア語で「鉱石を作るもの」の意)硫黄・セレン・テルルの総称。これらが属する16族元素の総称としても使われる。

かるこ‐ちん【軽子賃】

(→)軽子1を使役して与える賃銭。

⇒かる‐こ【軽子】

カルサイ【karsaai オランダ・加留佐以】

江戸時代、西洋から渡来した地のあらい薄手の毛織物。

カルサン【calção ポルトガル・軽衫】

袴はかまの一種。形は指貫さしぬきに似て、筒太く、裾口は狭い。原形ははっきりしないが、洋式にならい袴のように仕立てた。中世末期には上層武士から庶人まで着用したが、江戸時代には専ら旅装として使われた。狂言装束として唐人用のものがある。近代のは、木綿または縞織物で、上部をゆるやかに、下部を股引のように仕立てたものをいう。多く寒国に用い、男女共にはく。カルサンばかま。伊賀袴。地方によっては裁衣たっつけ・裾細すそぼそなどという。狂言、唐相撲「衣裳ぬぐうちに、がくなり、一いろづゝつぎつぎへわたし、じゆばん―になり」。「―の女が打つや藁砧」(河東碧梧桐)

軽衫

ガルガンチュア【Gargantua】

ラブレー作の物語。「パンタグリュエル」と共に全5巻連作をなす。1534年刊。巨人王ガルガンチュアを中心として、人文主義的教養と民衆的な笑いを最大限に活用し、中世末の文化・社会を痛烈に批判したもの。

カルキ【kalk オランダ】

①石灰。

②(→)クロルカルキ。さらし粉。「―臭い」

⇒カルキ‐ながし【カルキ流し】

カルキ‐ながし【カルキ流し】

石灰を流して川魚をとる漁法。禁止漁業の一つ。

⇒カルキ【kalk オランダ】

カルク

(calculationから)(→)表計算ソフトウェアに同じ。

カルク‐アルカリがん【カルクアルカリ岩】

(calc-alkali rock)シリカ成分に対してアルカリ成分の少ない火成岩。石基に石英などのシリカ鉱物を含む。太平洋周縁など、造山帯に分布。↔アルカリ岩

かる‐くち【軽口】

①口が軽く、何でもしゃべってしまうこと。また、そういう人。日葡辞書「カルクチナヒト」

②軽い語調の滑稽めいて面白い話。軽妙な話。

③秀句・地口じぐち・口合くちあいの類。軽妙なしゃれ。世間胸算用3「常に―たたき」

④近世、大坂で、役者の声色や身ぶりを真似たり、滑稽な話を演じた大道芸人。(守貞漫稿)→豆蔵。

⇒かるくち‐だて【軽口立て】

⇒かるくち‐ばなし【軽口話】

かるくち‐だて【軽口立て】

得意になって軽口をいうこと。浄瑠璃、心中天の網島「阿房のくせに―」

⇒かる‐くち【軽口】

かるくち‐ばなし【軽口話】

軽口を主として「おち」のある笑話・落語の類。

⇒かる‐くち【軽口】

カルケドン‐こうかいぎ【カルケドン公会議】‥クワイ‥

(the Chalcedon Council)451年に開催されたキリスト教の第4回公会議。イエス=キリストが神性と人性を兼ね備えるとしたカルケドン信条を制定。

カルケミッシュ【Carchemish】

トルコ南部、ユーフラテス川上流の古代ヒッタイト帝国の都市遺跡。現在の地名はジェラブルス。カルケミシュ。

かる‐こ【軽子】

①問屋などの荷を運ぶことを業とする者。軽籠かるこで運んだ。

②江戸深川の遊里の仲居女。

⇒かるこ‐ちん【軽子賃】

かる‐こ【軽籠】

縄を縦横に編み、その四隅に縄をつけ、土・石などをのせて棒で担って運ぶもの。あじか。もっこ。

カルコ【Francis Carco】

フランスの小説家。作「ジェジュ=ラ=カイユ」「追いつめられた男」など。(1886〜1958)

カルコゲン【chalcogen】

(ギリシア語で「鉱石を作るもの」の意)硫黄・セレン・テルルの総称。これらが属する16族元素の総称としても使われる。

かるこ‐ちん【軽子賃】

(→)軽子1を使役して与える賃銭。

⇒かる‐こ【軽子】

カルサイ【karsaai オランダ・加留佐以】

江戸時代、西洋から渡来した地のあらい薄手の毛織物。

カルサン【calção ポルトガル・軽衫】

袴はかまの一種。形は指貫さしぬきに似て、筒太く、裾口は狭い。原形ははっきりしないが、洋式にならい袴のように仕立てた。中世末期には上層武士から庶人まで着用したが、江戸時代には専ら旅装として使われた。狂言装束として唐人用のものがある。近代のは、木綿または縞織物で、上部をゆるやかに、下部を股引のように仕立てたものをいう。多く寒国に用い、男女共にはく。カルサンばかま。伊賀袴。地方によっては裁衣たっつけ・裾細すそぼそなどという。狂言、唐相撲「衣裳ぬぐうちに、がくなり、一いろづゝつぎつぎへわたし、じゆばん―になり」。「―の女が打つや藁砧」(河東碧梧桐)

軽衫

軽衫(長野)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

軽衫(長野)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

かる・し【軽し】

〔形ク〕

⇒かるい

ガルシア‐マルケス【Gabriel García Márquez】

コロンビアの小説家。作「百年の孤独」「族長の秋」など。ノーベル賞。(1928〜)

ガルシア‐マルケス

提供:ullstein bild/APL

かる・し【軽し】

〔形ク〕

⇒かるい

ガルシア‐マルケス【Gabriel García Márquez】

コロンビアの小説家。作「百年の孤独」「族長の秋」など。ノーベル賞。(1928〜)

ガルシア‐マルケス

提供:ullstein bild/APL

ガルシア‐ロルカ【Federico García Lorca】

スペインの詩人・劇作家。演劇に詩・音楽・造形美術を導入。内戦勃発直後、フランコ側に射殺された。詩集「ジプシー歌集」「ニューヨークの詩人」、戯曲「血の婚礼」「イェルマ」「ベルナルダ=アルバの家」など。(1898〜1936)

カルシウム【calcium】

(ラテン語のcalx(石灰)から)アルカリ土類金属元素の一種。元素記号Ca 原子番号20。原子量40.08。銀白色の軟らかい金属。空気に触れると、水酸化物および炭酸塩に変わる。炎色反応は橙赤色。天然に遊離して産することはないが、方解石・石灰石・石膏・燐灰石などの成分として、地殻の重要な構成成分。また生体成分としても重要。単体は溶融したカルシウム塩を電解して製し、種々の用途にあてる。

⇒カルシウム‐シアナミド【calcium cyanamide】

カルシウム‐シアナミド【calcium cyanamide】

化学式CaCN2 石灰窒素の主成分。純粋なものは無色の固体。水と反応してアンモニアと炭酸カルシウムに分解される。→石灰窒素

⇒カルシウム【calcium】

カルシトニン【calcitonin】

甲状腺から分泌されるペプチド‐ホルモン。骨の細胞に働いて骨からのカルシウム放出を抑制、骨形成を促し、腎尿細管のリン酸塩再吸収を抑制する。

カルシフェロール【calciferol】

ビタミンD2・D3のこと。

ガルシン【Vsevolod M. Garshin】

ロシアの短編小説家。作品には、病的に敏感な感覚、微細で精確な心理描写、厭世的気分が目立つ。童話も書く。自殺。代表作「四日間」「赤い花」「信号」など。(1855〜1888)

カルス【callus】

〔生〕

①植物の組織培養により、培地上に形成される不定形の細胞塊。実験用に、植え継いで長期間培養する。

②植物体が傷ついたとき、受傷部分に盛り上って生じる組織。癒傷組織の一種。

③植物の篩板しばんに生じる小さな組織。肉状体。

カルスト‐ちけい【カルスト地形】

(Karst ドイツ スロヴェニアのカルスト地方に見られることから)石灰岩台地で、カレンフェルト(鋸歯きょし状の地形)・ドリーネ(擂鉢すりばち状の窪地)・石灰洞などが発達する特有な地形。石灰岩の表面が溶解浸食を受けやすいこと、雨水は主に割れ目に沿ってしみ込み、周囲の岩石を溶解しやすいことなどが原因となってできる。山口県の秋吉台はその好例。

カルセオラリア【Calceolaria ラテン】

ゴマノハグサ科の観賞用一年草。葉は広卵形。春、花茎は頂部で分枝し、黄・赤など袋状または巾着形の花をつける。また分類上は、ゴマノハグサ科キンチャクソウ属植物(その学名)。メキシコから南アメリカに300〜400種が分布。キンチャクソウ。

カルセオラリア

提供:OPO

ガルシア‐ロルカ【Federico García Lorca】

スペインの詩人・劇作家。演劇に詩・音楽・造形美術を導入。内戦勃発直後、フランコ側に射殺された。詩集「ジプシー歌集」「ニューヨークの詩人」、戯曲「血の婚礼」「イェルマ」「ベルナルダ=アルバの家」など。(1898〜1936)

カルシウム【calcium】

(ラテン語のcalx(石灰)から)アルカリ土類金属元素の一種。元素記号Ca 原子番号20。原子量40.08。銀白色の軟らかい金属。空気に触れると、水酸化物および炭酸塩に変わる。炎色反応は橙赤色。天然に遊離して産することはないが、方解石・石灰石・石膏・燐灰石などの成分として、地殻の重要な構成成分。また生体成分としても重要。単体は溶融したカルシウム塩を電解して製し、種々の用途にあてる。

⇒カルシウム‐シアナミド【calcium cyanamide】

カルシウム‐シアナミド【calcium cyanamide】

化学式CaCN2 石灰窒素の主成分。純粋なものは無色の固体。水と反応してアンモニアと炭酸カルシウムに分解される。→石灰窒素

⇒カルシウム【calcium】

カルシトニン【calcitonin】

甲状腺から分泌されるペプチド‐ホルモン。骨の細胞に働いて骨からのカルシウム放出を抑制、骨形成を促し、腎尿細管のリン酸塩再吸収を抑制する。

カルシフェロール【calciferol】

ビタミンD2・D3のこと。

ガルシン【Vsevolod M. Garshin】

ロシアの短編小説家。作品には、病的に敏感な感覚、微細で精確な心理描写、厭世的気分が目立つ。童話も書く。自殺。代表作「四日間」「赤い花」「信号」など。(1855〜1888)

カルス【callus】

〔生〕

①植物の組織培養により、培地上に形成される不定形の細胞塊。実験用に、植え継いで長期間培養する。

②植物体が傷ついたとき、受傷部分に盛り上って生じる組織。癒傷組織の一種。

③植物の篩板しばんに生じる小さな組織。肉状体。

カルスト‐ちけい【カルスト地形】

(Karst ドイツ スロヴェニアのカルスト地方に見られることから)石灰岩台地で、カレンフェルト(鋸歯きょし状の地形)・ドリーネ(擂鉢すりばち状の窪地)・石灰洞などが発達する特有な地形。石灰岩の表面が溶解浸食を受けやすいこと、雨水は主に割れ目に沿ってしみ込み、周囲の岩石を溶解しやすいことなどが原因となってできる。山口県の秋吉台はその好例。

カルセオラリア【Calceolaria ラテン】

ゴマノハグサ科の観賞用一年草。葉は広卵形。春、花茎は頂部で分枝し、黄・赤など袋状または巾着形の花をつける。また分類上は、ゴマノハグサ科キンチャクソウ属植物(その学名)。メキシコから南アメリカに300〜400種が分布。キンチャクソウ。

カルセオラリア

提供:OPO

ガルソン【garçon フランス】

⇒ギャルソン

カルタ【carta ポルトガル・歌留多・骨牌】

遊戯または博奕ばくちの具。小さい長方形の厚紙に、種々の形象または詞句・短歌などを書いたもの数十枚を数人に分け、形象・詞句・短歌に合わせて取り、その取った数によって勝負を定める。花札・歌ガルタ・いろはカルタ・トランプなど種類が多い。特に、歌ガルタ・いろはカルタを指す。多く、正月の遊び。〈[季]新年〉。本朝二十不孝「ある時小家にあつまり―の勝負をはじめける」。黒岩涙香、片手美人「一晩でも歌牌かるたをせずには居られないのです」→カード。

⇒カルタ‐かい【カルタ会】

⇒カルタ‐とり【カルタ取り】

⇒カルタ‐ばこ【骨牌函】

⇒カルタ‐むすび【骨牌結び】

ガルダ【Garuḍa 梵】

ヒンドゥー教の神の名。伝説上の巨鳥で、竜(蛇)を常食とし、ヴィシュヌ神を乗せる。迦楼羅と音写し、仏教にも採り入れられる。ガルーダ。

カルダーノ【Girolamo Cardano】

イタリア、ルネサンス期の医者・数学者・自然哲学者。(1501〜1576)

かるだい【伽留陀夷・迦留陀夷】

(梵語Kālodāyin 黒光と訳す)仏弟子の一人。悪行が多く、それによって仏が種々の戒律を定めたという。

カルタ‐かい【カルタ会】‥クワイ

カルタ遊びの集会。多く、百人一首についていう。〈[季]新年〉

⇒カルタ【carta ポルトガル・歌留多・骨牌】

カルタゴ【Carthago】

アフリカ北部、チュニスの北東方にフェニキア人が建てた古代の植民都市。前6世紀以来、西地中海を制覇、前3〜前2世紀ローマと覇を争い、第3回ポエニ戦争の際、敵将スキピオに囲まれて滅亡。

カルタゴの遺跡

撮影:田沼武能

ガルソン【garçon フランス】

⇒ギャルソン

カルタ【carta ポルトガル・歌留多・骨牌】

遊戯または博奕ばくちの具。小さい長方形の厚紙に、種々の形象または詞句・短歌などを書いたもの数十枚を数人に分け、形象・詞句・短歌に合わせて取り、その取った数によって勝負を定める。花札・歌ガルタ・いろはカルタ・トランプなど種類が多い。特に、歌ガルタ・いろはカルタを指す。多く、正月の遊び。〈[季]新年〉。本朝二十不孝「ある時小家にあつまり―の勝負をはじめける」。黒岩涙香、片手美人「一晩でも歌牌かるたをせずには居られないのです」→カード。

⇒カルタ‐かい【カルタ会】

⇒カルタ‐とり【カルタ取り】

⇒カルタ‐ばこ【骨牌函】

⇒カルタ‐むすび【骨牌結び】

ガルダ【Garuḍa 梵】

ヒンドゥー教の神の名。伝説上の巨鳥で、竜(蛇)を常食とし、ヴィシュヌ神を乗せる。迦楼羅と音写し、仏教にも採り入れられる。ガルーダ。

カルダーノ【Girolamo Cardano】

イタリア、ルネサンス期の医者・数学者・自然哲学者。(1501〜1576)

かるだい【伽留陀夷・迦留陀夷】

(梵語Kālodāyin 黒光と訳す)仏弟子の一人。悪行が多く、それによって仏が種々の戒律を定めたという。

カルタ‐かい【カルタ会】‥クワイ

カルタ遊びの集会。多く、百人一首についていう。〈[季]新年〉

⇒カルタ【carta ポルトガル・歌留多・骨牌】

カルタゴ【Carthago】

アフリカ北部、チュニスの北東方にフェニキア人が建てた古代の植民都市。前6世紀以来、西地中海を制覇、前3〜前2世紀ローマと覇を争い、第3回ポエニ戦争の際、敵将スキピオに囲まれて滅亡。

カルタゴの遺跡

撮影:田沼武能

カルタ‐とり【カルタ取り】

カルタを取る遊び。

⇒カルタ【carta ポルトガル・歌留多・骨牌】

カルタ‐ばこ【骨牌函】

①カルタを入れる箱。

②江戸時代、両替屋の店先に小出し銭を入れて並べておいた箱。

⇒カルタ【carta ポルトガル・歌留多・骨牌】

カルタ‐むすび【骨牌結び】

帯の結び方。江戸時代、承応(1652〜1655)〜宝永(1704〜1711)頃の流行で、その結んだ形がカルタに似ているからいう。男女共に行われた。浮世草子、御前義経記「千里屋の源七といふ者は、今年二十四の男盛り、…―の折目高く」

骨牌結び

カルタ‐とり【カルタ取り】

カルタを取る遊び。

⇒カルタ【carta ポルトガル・歌留多・骨牌】

カルタ‐ばこ【骨牌函】

①カルタを入れる箱。

②江戸時代、両替屋の店先に小出し銭を入れて並べておいた箱。

⇒カルタ【carta ポルトガル・歌留多・骨牌】

カルタ‐むすび【骨牌結び】

帯の結び方。江戸時代、承応(1652〜1655)〜宝永(1704〜1711)頃の流行で、その結んだ形がカルタに似ているからいう。男女共に行われた。浮世草子、御前義経記「千里屋の源七といふ者は、今年二十四の男盛り、…―の折目高く」

骨牌結び

⇒カルタ【carta ポルトガル・歌留多・骨牌】

カルダモン【cardamon】

〔植〕(→)「しょうずく(小豆蔲)」に同じ。

カルタン【Elie Cartan】

フランスの数学者。偏微分方程式・連続群の研究に貢献。接続の幾何学を創始。ヒルベルトと並び20世紀の数学を方向づける業績を残す。すぐれた弟子の育成でも著名。(1869〜1951)

ガルダン【噶爾丹・Galdan】

ジュンガル(準噶爾)部の首長。青海・天山南路・外モンゴルに進攻したが、清の康

⇒カルタ【carta ポルトガル・歌留多・骨牌】

カルダモン【cardamon】

〔植〕(→)「しょうずく(小豆蔲)」に同じ。

カルタン【Elie Cartan】

フランスの数学者。偏微分方程式・連続群の研究に貢献。接続の幾何学を創始。ヒルベルトと並び20世紀の数学を方向づける業績を残す。すぐれた弟子の育成でも著名。(1869〜1951)

ガルダン【噶爾丹・Galdan】

ジュンガル(準噶爾)部の首長。青海・天山南路・外モンゴルに進攻したが、清の康 こうき帝の親征をうけて敗北し、翌年自殺。(1644〜1697)

カルダン‐だいしゃ【カルダン台車】

(cardan truck)電気動力車で、主電動機を台車わくに装荷し、電機子の回転を撓たわみ継手などで車軸に伝えるもの。

カルチエ‐ラタン【Quartier-latin】

パリの中心部、セーヌ川左岸の学生街。ラテン区。→パリ(図)

カルチノイド【carcinoid】

胃腸の基底顆粒細胞に由来する腫瘍。一般に癌よりも悪性度が低く、しばしばセロトニン・カリクレイン・ヒスタミンなどを分泌して、カルチノイド症候群をともなう。消化管のほか気管支・膵臓・卵巣にも発生する。

カルチベーター【cultivator】

畑の中耕・除草・土寄せなどの作業に使う畜力・動力用農機具。カルチ。

カルチャー【culture】

教養。文化。カルチュア。

⇒カルチャー‐ギャップ【culture gap】

⇒カルチャー‐ショック【culture shock】

⇒カルチャー‐センター

カルチャー‐ギャップ【culture gap】

文化による違い。

⇒カルチャー【culture】

カルチャー‐ショック【culture shock】

異文化に接したときに、慣習や考え方などの違いから受ける精神的な衝撃。

⇒カルチャー【culture】

カルチャー‐センター

(和製語culture center)

①文化施設が集中していて、地域の文化の中心になるところ。

②主に社会人を対象とした教養講座。

⇒カルチャー【culture】

カルチュラル‐スタディーズ【cultural studies】

民衆的な文化・メディアの研究を中心とする学問の方法・分野。1960年代に、主にイギリスに始まる。

カルテ【Karte ドイツ】

(カードの意)診療録。診療を受けた者の住所・氏名・性別・年齢、病名及び主要症状、治療方法、診療の年月日を記録したもの。5年間の保存が義務づけられている。診療簿。病症録。

カルデア‐じん【カルデア人】

(Chaldean)セム系民族の一つ。前12世紀頃から南バビロニアに定住。前626年バビロニア地方の支配権を得、アッシリア帝国滅亡後、王国を建てた。正確な天体の観測を行うなど、天文学にすぐれる。→新バビロニア

カルティエ‐ブレッソン【Henri Cartier-Bresson】

フランスの報道写真家。代表作「決定的瞬間」。(1908〜2004)

カルディナル【kardinaal オランダ】

枢機卿。カーディナル。

カルテット【quartetto イタリア】

①四重奏。四重唱。

②四重奏曲。四重唱曲。

③四重奏団。四重唱団。

カルデラ【caldera】

(もとスペイン語で大釜の意)火山の中心部または周辺にある円形の著しく広い凹所。多くは直径1キロメートル以上で、噴火後に起こる火山中央部の陥没による。

⇒カルデラ‐こ【カルデラ湖】

カルデラ‐こ【カルデラ湖】

カルデラに水をたたえた湖。十和田湖の類。

⇒カルデラ【caldera】

カルテル【Kartell ドイツ】

同種もしくは類似の産業部門に属する複数の企業が、相互の独立を維持しながら、市場を支配するために共同行為を行うこと。企業協定を結ぶこともある。独占禁止法により原則として禁止。企業連合。→企業結合

カルデロン‐デ‐ラ‐バルカ【Pedro Calderón de la Barca】

スペインの劇作家。黄金世紀に活躍した。戯曲「人生は夢」「サラメアの村長」など。(1600〜1681)

カルト【cult】

①崇拝。

②狂信的な崇拝。「―集団」

③少数の人々の熱狂的支持。

⇒カルト‐えいが【カルト映画】

カルドア【Nicholas Kaldor】

ハンガリー出身のイギリスの経済学者。ケンブリッジ大教授。新古典派からケインジアンに転じ、マクロ的分配理論を提唱。著「価値および分配の理論」など。(1908〜1986)

カルトゥーシュ【cartouche フランス】

①バロック建築で多く用いられる装飾モチーフの一つ。紙帯の四隅や両端が巻いているような枠の中に、文字や紋章などを記すもの。

②古代エジプトで、王の名を示す文字を囲む楕円。

カルドゥッチ【Giosuè Carducci】

イタリアの詩人・文学史家。深い古典の素養から民族精神に添う詩を謳い、国民詩人とされる。作「青春の季」「擬古詩集」「魔王讃歌」など。ノーベル賞。(1835〜1907)

カルト‐えいが【カルト映画】‥グワ

一部の愛好者が熱狂的に支持する映画。多く、あくの強い個性的な映画。

⇒カルト【cult】

こうき帝の親征をうけて敗北し、翌年自殺。(1644〜1697)

カルダン‐だいしゃ【カルダン台車】

(cardan truck)電気動力車で、主電動機を台車わくに装荷し、電機子の回転を撓たわみ継手などで車軸に伝えるもの。

カルチエ‐ラタン【Quartier-latin】

パリの中心部、セーヌ川左岸の学生街。ラテン区。→パリ(図)

カルチノイド【carcinoid】

胃腸の基底顆粒細胞に由来する腫瘍。一般に癌よりも悪性度が低く、しばしばセロトニン・カリクレイン・ヒスタミンなどを分泌して、カルチノイド症候群をともなう。消化管のほか気管支・膵臓・卵巣にも発生する。

カルチベーター【cultivator】

畑の中耕・除草・土寄せなどの作業に使う畜力・動力用農機具。カルチ。

カルチャー【culture】

教養。文化。カルチュア。

⇒カルチャー‐ギャップ【culture gap】

⇒カルチャー‐ショック【culture shock】

⇒カルチャー‐センター

カルチャー‐ギャップ【culture gap】

文化による違い。

⇒カルチャー【culture】

カルチャー‐ショック【culture shock】

異文化に接したときに、慣習や考え方などの違いから受ける精神的な衝撃。

⇒カルチャー【culture】

カルチャー‐センター

(和製語culture center)

①文化施設が集中していて、地域の文化の中心になるところ。

②主に社会人を対象とした教養講座。

⇒カルチャー【culture】

カルチュラル‐スタディーズ【cultural studies】

民衆的な文化・メディアの研究を中心とする学問の方法・分野。1960年代に、主にイギリスに始まる。

カルテ【Karte ドイツ】

(カードの意)診療録。診療を受けた者の住所・氏名・性別・年齢、病名及び主要症状、治療方法、診療の年月日を記録したもの。5年間の保存が義務づけられている。診療簿。病症録。

カルデア‐じん【カルデア人】

(Chaldean)セム系民族の一つ。前12世紀頃から南バビロニアに定住。前626年バビロニア地方の支配権を得、アッシリア帝国滅亡後、王国を建てた。正確な天体の観測を行うなど、天文学にすぐれる。→新バビロニア

カルティエ‐ブレッソン【Henri Cartier-Bresson】

フランスの報道写真家。代表作「決定的瞬間」。(1908〜2004)

カルディナル【kardinaal オランダ】

枢機卿。カーディナル。

カルテット【quartetto イタリア】

①四重奏。四重唱。

②四重奏曲。四重唱曲。

③四重奏団。四重唱団。

カルデラ【caldera】

(もとスペイン語で大釜の意)火山の中心部または周辺にある円形の著しく広い凹所。多くは直径1キロメートル以上で、噴火後に起こる火山中央部の陥没による。

⇒カルデラ‐こ【カルデラ湖】

カルデラ‐こ【カルデラ湖】

カルデラに水をたたえた湖。十和田湖の類。

⇒カルデラ【caldera】

カルテル【Kartell ドイツ】

同種もしくは類似の産業部門に属する複数の企業が、相互の独立を維持しながら、市場を支配するために共同行為を行うこと。企業協定を結ぶこともある。独占禁止法により原則として禁止。企業連合。→企業結合

カルデロン‐デ‐ラ‐バルカ【Pedro Calderón de la Barca】

スペインの劇作家。黄金世紀に活躍した。戯曲「人生は夢」「サラメアの村長」など。(1600〜1681)

カルト【cult】

①崇拝。

②狂信的な崇拝。「―集団」

③少数の人々の熱狂的支持。

⇒カルト‐えいが【カルト映画】

カルドア【Nicholas Kaldor】

ハンガリー出身のイギリスの経済学者。ケンブリッジ大教授。新古典派からケインジアンに転じ、マクロ的分配理論を提唱。著「価値および分配の理論」など。(1908〜1986)

カルトゥーシュ【cartouche フランス】

①バロック建築で多く用いられる装飾モチーフの一つ。紙帯の四隅や両端が巻いているような枠の中に、文字や紋章などを記すもの。

②古代エジプトで、王の名を示す文字を囲む楕円。

カルドゥッチ【Giosuè Carducci】

イタリアの詩人・文学史家。深い古典の素養から民族精神に添う詩を謳い、国民詩人とされる。作「青春の季」「擬古詩集」「魔王讃歌」など。ノーベル賞。(1835〜1907)

カルト‐えいが【カルト映画】‥グワ

一部の愛好者が熱狂的に支持する映画。多く、あくの強い個性的な映画。

⇒カルト【cult】

広辞苑 ページ 4270 での【○借りる八合済す一升】単語。