複数辞典一括検索+![]()

![]()

○甘井先ず竭くかんせいまずつく🔗⭐🔉

○甘井先ず竭くかんせいまずつく

[荘子山木]才能ある者は早く衰頽するたとえ。

⇒かん‐せい【甘井】

かんせい‐モーメント【慣性モーメント】クワン‥

回転運動における剛体の慣性の大きさを表す量。質量が回転軸から遠くに分布しているほど大きい。慣性能率。

⇒かん‐せい【慣性】

かんせい‐ゆ【乾性油】

空気中に放置すると、酸素と反応して固化・乾燥する脂肪油。リノール酸・リノレン酸のような不飽和度の高い高級脂肪酸のグリセリン‐エステルを多く含む。ヨウ素価130以上。ペンキ・印刷インク・油絵具などに用いる。桐油・亜麻仁油・荏油えのあぶらなどの類。乾油。乾燥油。↔不乾性油

⇒かん‐せい【乾性】

かんせい‐れき【寛政暦】クワン‥

寛政9年(1797)に改め、翌年から施行された暦法。高橋至時よしとき・間はざま重富らが改正に従事。→暦法(表)

⇒かんせい【寛政】

かんせい‐ろん【感性論】

〔哲〕(Ästhetik ドイツ)感性的認識についての理論。バウムガルテンによって美学として体系づけられた。カントにおいては悟性的認識の基礎をなす感覚的直観に関する理論。

⇒かん‐せい【感性】

かんぜい‐わりあて‐せいど【関税割当制度】クワン‥

一定期間内に輸入される特定の物品について、割当数量までは低税率、それを超えると高税率の関税を課す二重税率制度。

⇒かん‐ぜい【関税】

かんぜおん【観世音】クワン‥

(梵語Avalokiteśvara 観察することに自在な者の意)「妙法蓮華経」普門品(観音経)などに説かれる菩薩。大慈大悲で衆生しゅじょうを済度することを本願とし、勢至菩薩と共に阿弥陀如来の脇侍。衆生の求めに応じて種々に姿を変えるとされ、三十三身が最も有名。また、六観音・三十三観音など、多くの変化へんげ観音が現れた。その住所は南海の補陀洛ふだらく山とされ、中国では普陀山、日本では那智山を当てる。観音かんのん。光世音。観自在。施無畏者。

かんぜおん‐じ【観世音寺】クワン‥

福岡県太宰府市大宰府址の東にある天台宗の寺。天智天皇の発願により創建、746年(天平18)完成。奈良の東大寺、下野の薬師寺と共に三戒壇の一つ。のち衰微して東大寺の末寺となる。現在は古い建物を残さないが、奈良時代の梵鐘、平安時代の優秀な木彫多数を蔵する。

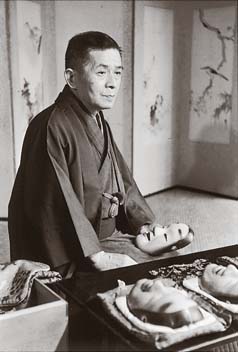

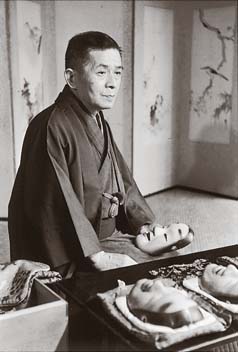

かんぜ‐かせつ【観世華雪】クワン‥クワ‥

能楽師。シテ方観世流。東京の人。初名、織雄。6世銕之丞てつのじょう(清実きよちか)を襲名。晩年、弟に譲り華雪と号した。義兄梅若万三郎らと梅若流を樹立したが、後に復帰。(1884〜1959)

観世華雪

撮影:田沼武能

⇒かんぜ【観世】

かん‐せき【缶石】クワン‥

ボイラーで、給水から析出した塩類が内壁に固着したもの。缶滓かんし。

かん‐せき【勘責】

罪を問うために責めること。

かん‐せき【貫籍】クワン‥

⇒かんじゃく

かん‐せき【漢籍】

中国の書物。(中国人が)漢文で書いた書物。からぶみ。漢書かんしょ。仏典に対して外典げてんを指すことがある。

⇒かんせき‐か【漢籍家】

⇒かんせき‐よみ【漢籍読み】

かん‐せき【艦籍】

軍艦の所属する籍。

がん‐せき【岩石】

岩や石。地殻やマントルを構成する物質。通常、数種の鉱物の集合体で、ガラス質物質を含むこともある。成因上、火成岩・堆積岩・変成岩およびマントル物質に分類される。

⇒がんせき‐がく【岩石学】

⇒がんせき‐く【岩石区】

⇒がんせき‐けん【岩石圏】

⇒がんせき‐せんい【岩石繊維】

⇒がんせき‐どうふ【岩石豆腐】

かんせき‐か【漢籍家】

漢籍に通じた人。漢学者。

⇒かん‐せき【漢籍】

がんせき‐がく【岩石学】

地質学の一分科。岩石の性質・産状・相互関係・成因などを研究する学問。

⇒がん‐せき【岩石】

がんせき‐く【岩石区】

一定の地域・地質時代に活動し、共通の特徴をもつ火成岩群の、地理的・時間的ひろがり。

⇒がん‐せき【岩石】

がんせき‐けん【岩石圏】

(→)リソスフェアに同じ。

⇒がん‐せき【岩石】

がんせき‐せんい【岩石繊維】‥ヰ

玄武岩・安山岩などを強熱で熔解して細孔から流し出し、高圧空気などで吹き飛ばして短繊維状としたもの。保温・保冷用、スレート用。ロック‐ファイバー。岩綿。

⇒がん‐せき【岩石】

がんせき‐どうふ【岩石豆腐】

豆腐を焼き固めて昆布で包み、よく煮た料理。また、豆腐に鶉の肉・葛粉などを入れてすり、丸めてゆでたもの。

⇒がん‐せき【岩石】

かん‐せぎょう【寒施行】‥ギヤウ

寒中に餌を得るのに苦しむ狐・狸などに餌を施し与えること。〈[季]冬〉

かんぜ‐きよつぐ【観世清次】クワン‥

観阿弥かんあみの実名。

⇒かんぜ【観世】

かんせき‐よみ【漢籍読み】

①漢文に返り点・送り仮名などをつけ、字順を変えて読む法。漢文訓読法。漢書読み。

②漢学者。

⇒かん‐せき【漢籍】

かんぜ‐こより【観世紙縒・観世紙縷】クワン‥

(観世大夫が始めたものという。一説に、カンジンコヨリ(勧進紙縒)の訛で、勧進奉加者が名を細長い紙に書いて縒より、仏像の胎内などに納めたものに由来するという)紙を細長く切って縒ったもの。かみより。こより。かんぜより。かんじんより。かんじより。

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐ざ【観世座】クワン‥

猿楽の四座の一つ。大和猿楽四座の一つである結崎座ゆうざきざの後。大夫は観世姓を名のる。

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐さこん【観世左近】クワン‥

能役者。シテ方観世流家元の通り名。

①身愛ただちか。9世。法名、黒雪。(1566〜1626)

②元章もとあきら。15世。謡曲の詞句を改訂(「明和の改正」という)。(1722〜1774)

③元滋もとしげ。24世。初名、清久。号、光雪。(1895〜1939)

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐じる【観世汁】クワン‥

薄く切った豆腐を味噌汁に入れ、水で溶いたくず粉でとろみをつけた料理。

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐だゆう【観世大夫】クワン‥ダイフ

観世座の長。すなわち、シテ方観世流の家元。

⇒かんぜ【観世】

かん‐せつ【官設】クワン‥

官府で施設すること。公設。

かん‐せつ【冠雪】クワン‥

上に雪が積もること。また、その雪。「初―」

かん‐せつ【間接】

(indirect)二つのものが中間に何か物事を介して対すること。じかの関係でないこと。また、遠回しに示すこと。「―に言う」↔直接。

⇒かんせつ‐かわせ【間接為替】

⇒かんせつ‐かんげん‐ほう【間接還元法】

⇒かんせつ‐かんせん【間接感染】

⇒かんせつ‐きょうせい【間接強制】

⇒かんせつ‐きんゆう【間接金融】

⇒かんせつ‐こう【間接光】

⇒かんせつ‐さつえい【間接撮影】

⇒かんせつ‐しゃげき【間接射撃】

⇒かんせつ‐しょうこ【間接証拠】

⇒かんせつ‐しょうじゅん【間接照準】

⇒かんせつ‐しょうめい【間接証明】

⇒かんせつ‐しょうめい【間接照明】

⇒かんせつ‐しんり‐しゅぎ【間接審理主義】

⇒かんせつ‐しんりゃく【間接侵略】

⇒かんせつ‐すいり【間接推理】

⇒かんせつ‐ぜい【間接税】

⇒かんせつ‐せいはん【間接正犯】

⇒かんせつ‐せんきょ【間接選挙】

⇒かんせつ‐そけん【間接訴権】

⇒かんせつ‐だいり【間接代理】

⇒かんせつ‐てき【間接的】

⇒かんせつ‐とうし【間接投資】

⇒かんせつ‐ひ【間接費】

⇒かんせつ‐ひりょう【間接肥料】

⇒かんせつ‐ぶもん【間接部門】

⇒かんせつ‐みんしゅせい【間接民主制】

⇒かんせつ‐もくてきご【間接目的語】

⇒かんせつ‐わほう【間接話法】

かん‐せつ【関節】クワン‥

(joint)骨と骨との可動性の連結部。両骨の相対する面には軟骨の薄層があり、周囲は骨膜の延長による関節包につつまれて関節腔を形成する。関節包内面の滑膜からは滑液が分泌され、運動をなめらかにする。一般に関節包周囲は関節靱帯じんたいにより補強される。

⇒かんせつ‐えん【関節炎】

⇒かんせつ‐きょうちょく【関節強直】

⇒かんせつ‐こう【関節腔】

⇒かんせつ‐し【関節肢】

⇒かんせつ‐なんこつ【関節軟骨】

⇒かんせつ‐ねずみ【関節鼠】

⇒かんせつ‐リウマチ【関節リウマチ】

⇒かんせつ‐わざ【関節技】

かん‐せつ【環節】クワン‥

昆虫やミミズのように体が多数の環状の分節から成るものの、その一つ一つをいう。必ずしも体節とは一致しないが、体節を環節と呼ぶこともある。輪節。

⇒かんせつ‐き【環節器】

かん‐ぜつ【冠絶】クワン‥

とびぬけてすぐれていること。「世界に―する」

がん‐せつ【岩屑】

岩盤から風化や浸食・崩壊などではがれた岩石のかけら。岩片。岩塊。

⇒がんせつ‐りゅう【岩屑流】

かんせつ‐えん【関節炎】クワン‥

関節の炎症。関節のはれ・痛み・運動障害などを起こす。化膿性・リウマチ性・淋菌性・結核性などのものがある。

⇒かん‐せつ【関節】

かんせつ‐かわせ【間接為替】‥カハセ

為替の取組方の一つ。資金の支払国と受取国とが直接に為替の取組を行わず、他の一国もしくは数カ国との為替の取組を経由して為替取引を行うもの。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐かんげん‐ほう【間接還元法】‥クワン‥ハフ

〔論〕(→)背理法に同じ。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐かんせん【間接感染】

空気や水などを媒介として病気に感染すること。↔直接感染。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐き【環節器】クワン‥

(→)体節器官に同じ。

⇒かん‐せつ【環節】

かんせつ‐きょうせい【間接強制】‥キヤウ‥

〔法〕裁判所が、任意に債務を履行しない者に対し、一定期間に履行しない時は一定金額を支払うように命じ、心理的に強制して債務の実現を期する強制執行の一方法。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐きょうちょく【関節強直】クワン‥キヤウ‥

関節の運動が不能となった状態。外傷、関節の疾患により、あるいは長期に関節を固定した場合に起こる。関節硬直。

⇒かん‐せつ【関節】

かんせつ‐きんゆう【間接金融】

企業がその資金調達を外部の金融機関からの借入れによって行うもの。個人その他の資金が金融機関を介して供給されるのでこう呼ぶ。↔直接金融。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐こう【間接光】‥クワウ

光源からの光束の大半(90〜100パーセント)を天井・壁などに反射させた光。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐こう【関節腔】クワン‥カウ

滑液でみたされる関節の腔所。かんせつくう。

⇒かん‐せつ【関節】

かんせつ‐さつえい【間接撮影】

人体を透過したX線を蛍光板などで受けて可視像とし、これをカメラで縮小撮影する方法。短時間に多数のX線撮影が可能で、集団検診に用いられる。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐し【関節肢】クワン‥

節足動物特有の脚。一定数の肢節から成り、各肢節間は関節を形成して屈伸が可能。

⇒かん‐せつ【関節】

かんせつ‐しゃげき【間接射撃】

建造物や丘陵などの障害物を隔てて、その先にある直接視認できない目標を射撃すること。↔直接射撃。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐しょうこ【間接証拠】

〔法〕主要事実の証明に間接的に有用な証拠。↔直接証拠。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐しょうじゅん【間接照準】‥セウ‥

直接視認できない目標を射撃する場合、目標地点を判定した上で方向・仰角などを決定して間接に狙いを定めること。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐しょうめい【間接証明】

(→)背理法に同じ。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐しょうめい【間接照明】‥セウ‥

光源からの光を天井・壁などに反射させ、その間接光を利用する照明。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐しんり‐しゅぎ【間接審理主義】

訴訟を審理する裁判所が、直接自ら、弁論の聴取、証拠調べを行うことなく、別に他の機関を設け、その機関の行なった弁論・証拠調べの結果に基づいて裁判を行う原則。↔直接審理主義。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐しんりゃく【間接侵略】

他国の国内勢力に働きかけ、内乱などを起こさせることによって侵略すること。↔直接侵略。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐すいり【間接推理】

二つまたはそれ以上の判断を前提として、それら相互の関係から結論を導く推理。三段論法や帰納的推理など。↔直接推理。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐ぜい【間接税】

法律上の納税義務者と実際の租税負担者とが一致しない租税。消費税・酒税・揮発油税の類。↔直接税。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐せいはん【間接正犯】

責任能力のない者または犯意のない他人の行為を利用して、自己の犯罪を実現すること。幼児をそそのかして物を盗ませる類。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐せんきょ【間接選挙】

候補者の当選が、一般有権者によって選出された選挙人の投票によって決定される選挙。アメリカ大統領の選挙がその例。複選挙。↔直接選挙。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐そけん【間接訴権】

(→)債権者代位権に同じ。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐だいり【間接代理】

問屋や仲買人の行為のように、他人の計算において自己の名で法律行為をなすこと。法律行為の効果がいったん間接代理人に帰属して、その後この者から本人に移転される点で、普通の代理(直接代理)とは異なる。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐てき【間接的】

人や物を介して行うさま。遠回しなさま。「―な影響」「―に批判する」

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐とうし【間接投資】

資本輸出のうち、外国企業にたいする経営支配を伴わない証券取得や、外国政府・民間企業にたいする貸付。↔直接投資。→証券投資。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐なんこつ【関節軟骨】クワン‥

骨の関節面を覆う軟骨。

⇒かん‐せつ【関節】

かんせつ‐ねずみ【関節鼠】クワン‥

関節腔内に生じる遊離小体。本態は多様で、骨・軟骨・滑膜の小片、滲出しんしゅつ物の凝固物など。骨軟骨炎・関節炎・関節症・外傷に伴う。米粒体。

⇒かん‐せつ【関節】

かんせつ‐ひ【間接費】

原価計算上、一定単位の製品の製造において直接的に認識できない原価要素。間接材料費・間接労務費・間接経費など。↔直接費。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐ひりょう【間接肥料】‥レウ

間接に作物の生育を助ける肥料。石灰質肥料に代表される。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐ぶもん【間接部門】

企業で、収益に直接関わらない業務を行う部門。総務・経理など。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐みんしゅせい【間接民主制】

(→)代表民主制に同じ。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐もくてきご【間接目的語】

〔言〕(indirect object)文の成分の一つ。授受の対象・利益者などを表す語。

⇒かん‐せつ【間接】

かん‐せつや【韓雪野】

⇒ハン=ソリャ

かんせつ‐リウマチ【関節リウマチ】クワン‥

リウマチ性の関節の疾患。リウマチ熱に伴う関節炎と慢性関節リウマチ(リウマトイド関節炎)とがある。

⇒かん‐せつ【関節】

がんせつ‐りゅう【岩屑流】‥リウ

斜面の崩壊によって生じた岩石片や土砂の集合体が、谷などに沿って低い方へ流れる現象。水を多く含む泥流と区別する。

⇒がん‐せつ【岩屑】

かんせつ‐わざ【関節技】クワン‥

柔道の技の一つ。相手の関節を痛めつける技。肘ひじ関節以外は禁止。

⇒かん‐せつ【関節】

かんせつ‐わほう【間接話法】‥ハフ

(indirect speech)誰かが述べたり書いたり考えたりした内容を、話し手の立場から見た表現に置き換えて伝える話法。伝達話法。↔直接話法

⇒かん‐せつ【間接】

かんぜ‐てつのじょう【観世銕之丞】クワン‥

能役者。シテ方観世流分家の当主の通り名。

①(6世)観世華雪。

②(7世)初名、茂・織雄。雅雪と号す。(1898〜1988)

③(8世)初名、静夫。静雪と号す。(1931〜2000)

⇒かんぜ【観世】

がんぜ‐な・い【頑是無い】グワン‥

〔形〕

幼くてまだ是非・善悪のわきまえがない。ききわけがない。転じて、無邪気である。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「お捨は何の―・く母様に会ひたい」。「まだ―・い子供」

かんぜ‐ながとし【観世長俊】クワン‥

室町後期の能役者・能作者。観世座のワキ方。通称、弥次郎。観世信光の長男。「輪蔵」「大社」「正尊」など、にぎやかな能を作る。(1488〜1541)

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐のぶみつ【観世信光】クワン‥

室町後期の能役者・能作者。観世座の大鼓おおつづみ方。通称、小次郎。元重もとしげの7子。「玉井」「羅生門」「紅葉狩」「舟弁慶」など、にぎやかで華麗な能を多く作る。ほかに「遊行柳」「胡蝶」など。(1450〜1516)

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐ひさお【観世寿夫】クワン‥ヲ

能役者。シテ方観世流。7世銕之丞てつのじょうの長男。第二次大戦後を代表する能楽師。古典の再生に努めた。(1925〜1978)

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐ぶ【観世麩】クワン‥

焼麩やきふの一種。横断面に観世水に似た青い渦の模様がある。

⇒かんぜ【観世】

かん‐ぜみ【寒蝉】

秋の末に鳴く蝉。ツクツクボウシまたはヒグラシの古称か。かんせん。〈倭名類聚鈔19〉

かんぜ‐みず【観世水】クワン‥ミヅ

(観世大夫の紋所だからいう)渦を巻いた水の文様。

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐もときよ【観世元清】クワン‥

世阿弥ぜあみの本名。

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐もとしげ【観世元重】クワン‥

室町中期の能役者。足利義教・義政時代の名手。観世流3世。通称、三郎。法名、音阿弥おんなみ。世阿弥の弟四郎の子。はじめ世阿弥の養嗣子となるが、のち廃嫡されたらしく、義教の後援のもとに世阿弥の実子観世元雅と対立して圧倒した。(1398〜1467)

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐もとまさ【観世元雅】クワン‥

室町中期の能役者・能作者。通称、十郎。元清(世阿弥)の子。観世大夫3世だが、現家元の系図では代数に入れない。若年より名手とうたわれたが、早世。作「隅田川」「盛久」「弱法師よろぼし」など。(1400?〜1432)

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐よしゆき【観世喜之】クワン‥

能役者。シテ方観世流。

①(初世)観世銕之丞てつのじょう家の分家2代目。初代清之の養子。観世九皐きゅうこう会を主宰。(1885〜1940)

②(2世)初世の養子。本名、武雄。(1902〜1977)

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐より【観世縒】クワン‥

(→)観世紙縒かんぜこよりに同じ。

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐りゅう【観世流】クワン‥リウ

①能楽のシテ方の流派。観阿弥を祖とする。

②能楽の小鼓方の流派。観世九郎豊次(1525〜1585)が宮増弥左衛門親賢(1482〜1556)から受けて創始。

③能楽の大鼓方の流派。観世弥三郎信方(1672〜1718)を祖とする。近年まで宝生錬三郎派といわれた。

④能楽の太鼓方の流派。観世与四郎吉国(1440〜1493)を祖とする。

⇒かんぜ【観世】

かん‐せん【甘泉】

うまい水の湧き出る泉。

かん‐せん【汗腺】

皮膚の真皮または皮下結合組織中にあって、汗を分泌する管状の腺。エクリン腺とアポクリン腺とがある。エクリン腺からの分泌は体温の調節に役立ち、アポクリン腺からの分泌は特有な体臭を与える。→皮膚(図)

かん‐せん【官船】クワン‥

官有の船舶。

かん‐せん【官撰】クワン‥

官府で編集・選定すること。

かん‐せん【官賤】クワン‥

官有の賤民。古代、陵戸りょうこ・官戸・官奴婢かんぬひの3種があった。↔私賤

かん‐せん【官選】クワン‥

政府が選ぶこと。↔民選↔公選。

⇒かんせん‐べんごにん【官選弁護人】

かん‐せん【乾癬】

銀白色雲母様の葉状鱗屑りんせつを生じる慢性皮膚病。遺伝的素因に種々の環境要因が加わって発症し、治りにくい。特に、肘ひじ・膝蓋・頭部に発する。

かん‐せん【貫穿】クワン‥

つらぬきうがつこと。学術などを深くきわめること。

かん‐せん【敢戦】

死を覚悟して思い切って戦うこと。必死の戦闘。敢闘。

かん‐せん【酣戦】

(「酣」は、たけなわの意)戦闘の真っ最中。敵味方が入り乱れて戦うこと。

かん‐せん【寒泉】

つめたい泉。冬の泉。

かん‐せん【寒蝉】

[礼記月令「白露降、寒蝉鳴」]

⇒かんぜみ。謡曲、俊寛「―枯木を抱きて、鳴尽して首を廻らさず」

かん‐せん【幹線】

道路・鉄道・電信などの主な道筋となる線。本線。「―道路」↔支線

かん‐せん【感染】

(infection)

①病原体が体中に侵入すること。また、病気がうつること。「流感に―する」

②他の影響を受けてその風に染まること。かぶれること。「悪に―する」

⇒かんせん‐けいろ【感染経路】

⇒かんせん‐しょう【感染症】

⇒かんせんしょう‐ほう【感染症法】

⇒かんせんせい‐いちょうえん【感染性胃腸炎】

かん‐せん【盥洗】クワン‥

手足を洗うこと。

かん‐せん【簡選】

(「簡」も、えらぶ意)選ぶこと。また、選ばれた人。簡抜。簡択。

かん‐せん【観戦】クワン‥

戦闘などの模様を視察すること。また、試合などを見物すること。「野球を―する」「―記」

⇒かんせん‐ぶかん【観戦武官】

かん‐せん【灌洗】クワン‥

そそぎ洗うこと。

かん‐せん【艦船】

軍艦と船舶。

かん‐ぜん【完全】クワン‥

すべてそなわっていて、足りないところのないこと。欠点のないこと。すべてに及ぶこと。「―を期する」「―な形で保存する」「―に失敗だ」

⇒かんぜん‐うらがき【完全裏書】

⇒かんぜん‐か【完全花】

⇒かんぜん‐かんご【完全看護】

⇒かんぜん‐きたい【完全気体】

⇒かんぜん‐きょうそう【完全競争】

⇒かんぜん‐げんこう【完全原稿】

⇒かんぜん‐こよう【完全雇用・完全雇傭】

⇒かんぜん‐しあい【完全試合】

⇒かんぜん‐しつぎょうしゃ【完全失業者】

⇒かんぜん‐しゅぎ【完全主義】

⇒かんぜん‐すう【完全数】

⇒かんぜん‐だんせい【完全弾性】

⇒かんぜん‐どうたい【完全導体】

⇒かんぜん‐はんざい【完全犯罪】

⇒かんぜん‐ひりょう【完全肥料】

⇒かんぜん‐へいほう【完全平方】

⇒かんぜん‐へき【完全癖】

⇒かんぜん‐へんたい【完全変態】

⇒かんぜん‐むけつ【完全無欠】

⇒かんぜん‐よう【完全葉】

⇒かんぜん‐りゅうたい【完全流体】

かん‐ぜん【完然】クワン‥

①完全なさま。足りない所のないさま。

②自得するさま。

かん‐ぜん【莞然】クワン‥

にっこり笑うさま。莞爾かんじ。

かん‐ぜん【敢然】

思いきってするさま。「―として主張する」「―と戦う」

かん‐ぜん【渙然】クワン‥

解けるさま。「―氷釈す」

かん‐ぜん【間然】

(「間」は、すきまの意)非難すべき欠点のあるさま。かれこれ言われるすきまのあるさま。「―する所がない」

かん‐ぜん【閑全】

どこまでも静かでみやびやかなこと。二曲三体人形図「躰は―にて遊風をなす所老木に花の開かんが如し」

かん‐ぜん【寒蝉】

⇒かんぜみ

かん‐ぜん【勧善】クワン‥

善事をすすめること。

⇒かんぜん‐ちょうあく【勧善懲悪】

かん‐ぜん【煥然】クワン‥

光りかがやくさま。

かん‐ぜん【歓然】クワン‥

喜ぶさま。

がん‐せん【紈扇】グワン‥

白い練絹を張った扇。

がん‐せん【眼閃】

眼に機械的・電気的刺激などを加えたとき瞬間的に生じる光覚。網膜の興奮によるもので、網膜剥離などの眼疾患にも現れる。光視症。眼華閃発。

がん‐せん【頑癬】グワン‥

白癬菌という糸状菌の寄生により生じる皮膚の湿疹様疾患。青年男子の内股・臀部・躯幹に多く、病巣は縁辺が土俵形に隆起して紅く、中心はやや退紅して暗色を帯びる。かゆみがつよい。たむし。いんきんたむし。

がん‐せん【巌泉】

岩間から湧き出る泉。

がん‐ぜん【眼前】

①目の前。まのあたり。目前。「―の光景」「―に迫る」

②明らかなこと。確かなこと。明白。曾我物語1「兄弟なることは―なり」

がん‐ぜん【頑然】グワン‥

頑固で、他人の言うことをきかないさま。強情なさま。

かんぜん‐うらがき【完全裏書】クワン‥

(→)記名式裏書に同じ。↔無記名裏書。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんぜん‐か【完全花】クワン‥クワ

萼・花冠・雄しべ・雌しべをすべてそなえた花。ウメ・サクラの花の類。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんぜん‐かんご【完全看護】クワン‥

入院患者の世話をすべて病院側で行い、患者側の付添いがいらない看護体制。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんぜん‐きたい【完全気体】クワン‥

(→)理想気体に同じ。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんせん‐きゅう【甘泉宮】

秦の始皇帝が陝西咸陽の北西甘泉山に造営した宮殿。前140〜135年頃漢の武帝が拡張。

かん‐せんきょ【乾船渠】

(→)乾ドックに同じ。

かんぜん‐きょうそう【完全競争】クワン‥キヤウサウ

〔経〕ある財に関して、供給者と需要者の数がきわめて多く、個々の市場参加者は価格に影響を及ぼすことができず、売買される財は同質で、完全な市場情報が与えられていて、市場への参入・退出が自由である、という条件を備えた競争。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんせん‐けいろ【感染経路】

感染症の病原体が人体に侵入する経路。大きく経口感染・経気道感染・接触感染に分けられる。伝染経路。

⇒かん‐せん【感染】

かんぜん‐げんこう【完全原稿】クワン‥カウ

文章・図版・写真などが揃い、レイアウト・組み方などが全部定まっていて、そのまま製版工程へ回せる原稿。また、あとから訂正・加筆などの変更のない原稿。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんぜん‐こよう【完全雇用・完全雇傭】クワン‥

社会に自発的失業・摩擦的失業はあっても、非自発的失業の存在しない状態。↔不完全雇用。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんせん‐ざい【緩染剤】クワン‥

染色において、染料の繊維に対する親和力を緩慢に均等にし、浸透と染着とをよくする目的の薬剤。絹染色における酢酸アンモニウム絹練廃液、羊毛染色における硫酸ナトリウムの類。

かん‐せんじ【官宣旨】クワン‥

平安時代以降、太政官から諸司または社寺などに宛てた下文くだしぶみ形式の公文書。左右の弁官を経て下したので弁官下文べんかんのくだしぶみともいう。公式様文書くしきようもんじょ以外に新たに生まれた形式。

かんぜん‐しあい【完全試合】クワン‥アヒ

(→)パーフェクト‐ゲームに同じ。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんぜん‐しつぎょうしゃ【完全失業者】クワン‥ゲフ‥

働く能力と意志があり、求職活動をしているにもかかわらず、就業の機会を得られない人。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんぜん‐しゅぎ【完全主義】クワン‥

(→)完全癖に同じ。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんせん‐しょう【感染症】‥シヤウ

細菌・ウイルス・真菌・寄生虫・原虫などの感染によっておきる病気。伝染病。

⇒かん‐せん【感染】

かんせんしょう‐ほう【感染症法】‥シヤウハフ

感染症制御のための法律。伝染病予防法に代わり、1999年に施行。感染症を危険性により1〜5類に分類。5年ごとに内容の見直しをはかる。

⇒かん‐せん【感染】

かんぜん‐すう【完全数】クワン‥

自然数nの、nを除くすべての約数の和がnに等しいとき、そのnを完全数という。例えば、6(=1+2+3),28(=1+2+4+7+14)など。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんせんせい‐いちょうえん【感染性胃腸炎】‥ヰチヤウ‥

感染症法で5類感染症に分類されている胃腸疾患。すべての経口感染微生物による疾患を含み、発熱・下痢・嘔吐・腹痛などの症状を呈する。

⇒かん‐せん【感染】

かんぜん‐だんせい【完全弾性】クワン‥

外力を取り除くと同時に変形が消え去って、完全にもとの状態に復するような弾性。ガラスの弾性はこれに近い。「―体」

⇒かん‐ぜん【完全】

かんぜん‐ちょうあく【勧善懲悪】クワン‥

善事をすすめ、悪事をこらしめること。勧懲。

⇒かん‐ぜん【勧善】

かんぜんちょうあくのぞきがらくり【勧善懲悪覗機関】クワン‥

歌舞伎脚本。河竹黙阿弥作。→村井長庵

→文献資料[勧善懲悪覗機関]

かんぜん‐どうたい【完全導体】クワン‥ダウ‥

伝導率が無限大の電気または熱の理想的な仮想導体。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんせん‐ぬい【閑清縫】‥ヌヒ

(閑清という人が始めたという)袋物の端などを、糸を現して、打ち違いにからげ縫うこと。また、その縫い方のもの。

かんぜん‐はんざい【完全犯罪】クワン‥

犯罪によるものであるという証拠を全く残さない犯罪。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんぜん‐ひりょう【完全肥料】クワン‥レウ

窒素・リン酸・カリの3要素を適当に混和した肥料の称。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんせん‐ぶかん【観戦武官】クワン‥クワン

交戦国の許可を得て、戦闘の模様を視察する第三国の武官。

⇒かん‐せん【観戦】

かんぜん‐へいほう【完全平方】クワン‥ハウ

整数または整式が、他の整数または整式の平方になっていること。例えば、9(=32),x2+2x+1(=(x+1)2)など。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんぜん‐へき【完全癖】クワン‥

どこまでも完全さを求めて妥協しない性向。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんせん‐べんごにん【官選弁護人】クワン‥

国選弁護人の旧称。

⇒かん‐せん【官選】

かんぜん‐へんたい【完全変態】クワン‥

昆虫がその発生過程において、卵・幼虫・蛹さなぎの3段階を経過すること。チョウ目・コウチュウ目・ハエ目などに見られる。↔不完全変態。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんぜん‐むけつ【完全無欠】クワン‥

すべて満ちていて欠点が全くないこと。「―を期する」

⇒かん‐ぜん【完全】

かんぜん‐よう【完全葉】クワン‥エフ

葉身・葉柄・托葉の三つをそなえた葉。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんぜん‐りゅうたい【完全流体】クワン‥リウ‥

粘性のない流体。力学的取扱いを簡単にするため仮想したもの。超流動状態の液体ヘリウムは完全流体と見なされる。理想流体。

⇒かん‐ぜん【完全】

かん‐そ【奸訴・姦訴】

わるだくみをして訴えること。

かん‐そ【官租】クワン‥

官府に納める租税。

かん‐そ【閑疎】

人の訪れも少なく静かなこと。太平記27「幽閉―の御住居、垣に苔むし軒に松旧りたるが」

かん‐そ【寒素】

貧しく質素なこと。

かん‐そ【諫疏】

諫言の上書。

かん‐そ【簡素】

むだをなくし質素なこと。「―な結婚式」「手続の―化」

かん‐そ【簡粗】

簡単で粗略なこと。「―な品」

がん‐そ【元祖】グワン‥

①一家系の最初の人。

②ある物事を初めてしだした人。創始者。

がん‐そ【紈素】グワン‥

白色の練絹。

がん‐そ【巌岨】

けわしい岩山。けわしい山路。

かん‐そう【汗瘡】‥サウ

(→)「あせも」に同じ。

かん‐そう【完走】クワン‥

最後まで走りぬくこと。「マラソン―者」

かん‐そう【官奏】クワン‥

古代、太政官の奏聞そうもん。特に田の荒熟の状況を太政官から奏上した儀式。

かん‐そう【官曹】クワンサウ

官庁。役所。主に建物を指す。今昔物語集7「死せし時に、冥官に捕はれて一の―に至る」

かん‐そう【官僧】クワン‥

①官から度牒どちょうを得て公に出家した僧。

②僧正・僧都などの官に任ぜられた僧。

③袍・裳・素絹などの官服または金襴の袈裟けさを着用する僧。

④朝廷に仕える僧。

かん‐そう【疳瘡】‥サウ

漢方で、陰部の腫物はれものや潰瘍かいようをいう。

かん‐そう【乾草】‥サウ

かわかした草。ほしくさ。

かん‐そう【乾燥】‥サウ

湿気や水分がなくなること、また、なくすこと。かわくこと。「空気が―する」「無味―」

⇒かんそう‐いも【乾燥芋】

⇒かんそう‐か【乾燥果】

⇒かんそう‐き【乾燥機】

⇒かんそう‐きこう【乾燥気候】

⇒かんそう‐けっしょう【乾燥血漿】

⇒かんそう‐こうぼ【乾燥酵母】

⇒かんそう‐ざい【乾燥剤】

⇒かんそう‐しつ【乾燥室】

⇒かんそう‐せんたく【乾燥洗濯】

⇒かんそう‐だんねつ‐げんりつ【乾燥断熱減率】

⇒かんそう‐むみ【乾燥無味】

⇒かんそう‐やさい【乾燥野菜】

⇒かんそう‐ゆ【乾燥油】

⇒かんそう‐らん【乾燥卵】

⇒かんそう‐りん【乾燥林】

かん‐そう【喚想】クワンサウ

想い起こすこと。想起。

かん‐そう【敢争】‥サウ

①思いきって争うこと。すすんで争うこと。

②おしきっていさめること。敢諫かんかん。

かん‐そう【間奏】

〔音〕

①何かの途中に音楽を挿入すること。また、その音楽。

②(→)間奏曲に同じ。→インテルメッツォ。

⇒かんそう‐きょく【間奏曲】

かん‐そう【閑窓】‥サウ

ものしずかな家。

かん‐そう【寒草】‥サウ

冬枯れの草。

かん‐そう【感想】‥サウ

心に浮かんだ思い。感じ。所感。所懐。感懐。「―を述べる」「―文」

⇒かんそう‐せん【感想戦】

かん‐そう【歓送】クワン‥

よろこび励まして、出発を見送ること。「卒業生―会」

かん‐そう【盥漱】クワン‥

手を洗い口をすすぐこと。

かん‐そう【翰藻】‥サウ

詩文。

かん‐そう【諫争・諫諍】‥サウ

争ってまでもいさめること。

かん‐そう【還送】クワン‥

送りかえすこと。送還。

かん‐そう【観相】クワンサウ

①人の容貌・骨格を見て、その性質・運命・吉凶を判断すること。人相見にんそうみ。

②世相・人生の喜悲哀楽を観じた連句の付け方。各務かがみ支考が説いた「七名八体しちみょうはったい」の一体。

⇒かんそう‐がく【観相学】

かん‐そう【観想】クワンサウ

①〔仏〕一つの対象に心を集中して深く観察すること。仏や浄土の様相を想起すること。

②〔哲〕(theoria ギリシア・contemplation イギリス)真理・実在を他の目的のためにではなく、それ自体のために知的に眺めること。アリストテレスは観想的生活を人間の最高の生活と考えた。静観。観照。

⇒かんそう‐ねんぶつ【観想念仏】

かん‐そう【檻送】

罪人をおりに入れて送ること。

かん‐そう【檻倉・監倉】‥サウ

牢屋。獄屋。ひとや。

かん‐ぞう【甘草】‥ザウ

マメ科の多年草。中国北部に自生。高さ約1メートルで全体粘質。羽状複葉。夏、淡紫色の蝶形花を穂状につける。根は赤褐色で甘根・甘草と呼び、特殊の甘味をもつ。漢方生薬として鎮痛・鎮咳剤によく使われ、また、醤油などの甘味剤とされた。あまき。あまくさ。〈[季]夏〉。〈伊呂波字類抄〉

⇒甘草の丸呑み

かん‐ぞう【肝臓】‥ザウ

(liver)消化管と門脈で結ばれ、胆嚢とともに胆管で腸に連なる体内最大の腺性器官。腹腔右上部、横隔膜下にあり、赤褐色。左葉・右葉・方形葉・尾葉より成り、右葉下面に胆嚢がある。グリコーゲンの合成・貯蔵・分解、血糖分泌、血漿蛋白などの合成、解毒、胆汁の生成と分泌など代謝の中枢的役割を果たす。肝。→内臓(図)。

⇒かんぞう‐えん【肝臓炎】

⇒かんぞう‐がん【肝臓癌】

⇒かんぞう‐ジストマ【肝臓ジストマ】

⇒かんぞう‐ジストマ‐びょう【肝臓ジストマ病】

⇒かんぞう‐せいざい【肝臓製剤】

⇒かんぞう‐たけ【肝臓茸】

⇒かんぞう‐のうよう【肝臓膿瘍】

かん‐ぞう【萱草】クワンザウ

(カゾウ・ケンゾウとも)

①ユリ科の多年草。中国原産。葉は細長く線状。夏、大きなユリに似た橙赤色の花を1日だけ開

⇒かんぜ【観世】

かん‐せき【缶石】クワン‥

ボイラーで、給水から析出した塩類が内壁に固着したもの。缶滓かんし。

かん‐せき【勘責】

罪を問うために責めること。

かん‐せき【貫籍】クワン‥

⇒かんじゃく

かん‐せき【漢籍】

中国の書物。(中国人が)漢文で書いた書物。からぶみ。漢書かんしょ。仏典に対して外典げてんを指すことがある。

⇒かんせき‐か【漢籍家】

⇒かんせき‐よみ【漢籍読み】

かん‐せき【艦籍】

軍艦の所属する籍。

がん‐せき【岩石】

岩や石。地殻やマントルを構成する物質。通常、数種の鉱物の集合体で、ガラス質物質を含むこともある。成因上、火成岩・堆積岩・変成岩およびマントル物質に分類される。

⇒がんせき‐がく【岩石学】

⇒がんせき‐く【岩石区】

⇒がんせき‐けん【岩石圏】

⇒がんせき‐せんい【岩石繊維】

⇒がんせき‐どうふ【岩石豆腐】

かんせき‐か【漢籍家】

漢籍に通じた人。漢学者。

⇒かん‐せき【漢籍】

がんせき‐がく【岩石学】

地質学の一分科。岩石の性質・産状・相互関係・成因などを研究する学問。

⇒がん‐せき【岩石】

がんせき‐く【岩石区】

一定の地域・地質時代に活動し、共通の特徴をもつ火成岩群の、地理的・時間的ひろがり。

⇒がん‐せき【岩石】

がんせき‐けん【岩石圏】

(→)リソスフェアに同じ。

⇒がん‐せき【岩石】

がんせき‐せんい【岩石繊維】‥ヰ

玄武岩・安山岩などを強熱で熔解して細孔から流し出し、高圧空気などで吹き飛ばして短繊維状としたもの。保温・保冷用、スレート用。ロック‐ファイバー。岩綿。

⇒がん‐せき【岩石】

がんせき‐どうふ【岩石豆腐】

豆腐を焼き固めて昆布で包み、よく煮た料理。また、豆腐に鶉の肉・葛粉などを入れてすり、丸めてゆでたもの。

⇒がん‐せき【岩石】

かん‐せぎょう【寒施行】‥ギヤウ

寒中に餌を得るのに苦しむ狐・狸などに餌を施し与えること。〈[季]冬〉

かんぜ‐きよつぐ【観世清次】クワン‥

観阿弥かんあみの実名。

⇒かんぜ【観世】

かんせき‐よみ【漢籍読み】

①漢文に返り点・送り仮名などをつけ、字順を変えて読む法。漢文訓読法。漢書読み。

②漢学者。

⇒かん‐せき【漢籍】

かんぜ‐こより【観世紙縒・観世紙縷】クワン‥

(観世大夫が始めたものという。一説に、カンジンコヨリ(勧進紙縒)の訛で、勧進奉加者が名を細長い紙に書いて縒より、仏像の胎内などに納めたものに由来するという)紙を細長く切って縒ったもの。かみより。こより。かんぜより。かんじんより。かんじより。

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐ざ【観世座】クワン‥

猿楽の四座の一つ。大和猿楽四座の一つである結崎座ゆうざきざの後。大夫は観世姓を名のる。

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐さこん【観世左近】クワン‥

能役者。シテ方観世流家元の通り名。

①身愛ただちか。9世。法名、黒雪。(1566〜1626)

②元章もとあきら。15世。謡曲の詞句を改訂(「明和の改正」という)。(1722〜1774)

③元滋もとしげ。24世。初名、清久。号、光雪。(1895〜1939)

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐じる【観世汁】クワン‥

薄く切った豆腐を味噌汁に入れ、水で溶いたくず粉でとろみをつけた料理。

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐だゆう【観世大夫】クワン‥ダイフ

観世座の長。すなわち、シテ方観世流の家元。

⇒かんぜ【観世】

かん‐せつ【官設】クワン‥

官府で施設すること。公設。

かん‐せつ【冠雪】クワン‥

上に雪が積もること。また、その雪。「初―」

かん‐せつ【間接】

(indirect)二つのものが中間に何か物事を介して対すること。じかの関係でないこと。また、遠回しに示すこと。「―に言う」↔直接。

⇒かんせつ‐かわせ【間接為替】

⇒かんせつ‐かんげん‐ほう【間接還元法】

⇒かんせつ‐かんせん【間接感染】

⇒かんせつ‐きょうせい【間接強制】

⇒かんせつ‐きんゆう【間接金融】

⇒かんせつ‐こう【間接光】

⇒かんせつ‐さつえい【間接撮影】

⇒かんせつ‐しゃげき【間接射撃】

⇒かんせつ‐しょうこ【間接証拠】

⇒かんせつ‐しょうじゅん【間接照準】

⇒かんせつ‐しょうめい【間接証明】

⇒かんせつ‐しょうめい【間接照明】

⇒かんせつ‐しんり‐しゅぎ【間接審理主義】

⇒かんせつ‐しんりゃく【間接侵略】

⇒かんせつ‐すいり【間接推理】

⇒かんせつ‐ぜい【間接税】

⇒かんせつ‐せいはん【間接正犯】

⇒かんせつ‐せんきょ【間接選挙】

⇒かんせつ‐そけん【間接訴権】

⇒かんせつ‐だいり【間接代理】

⇒かんせつ‐てき【間接的】

⇒かんせつ‐とうし【間接投資】

⇒かんせつ‐ひ【間接費】

⇒かんせつ‐ひりょう【間接肥料】

⇒かんせつ‐ぶもん【間接部門】

⇒かんせつ‐みんしゅせい【間接民主制】

⇒かんせつ‐もくてきご【間接目的語】

⇒かんせつ‐わほう【間接話法】

かん‐せつ【関節】クワン‥

(joint)骨と骨との可動性の連結部。両骨の相対する面には軟骨の薄層があり、周囲は骨膜の延長による関節包につつまれて関節腔を形成する。関節包内面の滑膜からは滑液が分泌され、運動をなめらかにする。一般に関節包周囲は関節靱帯じんたいにより補強される。

⇒かんせつ‐えん【関節炎】

⇒かんせつ‐きょうちょく【関節強直】

⇒かんせつ‐こう【関節腔】

⇒かんせつ‐し【関節肢】

⇒かんせつ‐なんこつ【関節軟骨】

⇒かんせつ‐ねずみ【関節鼠】

⇒かんせつ‐リウマチ【関節リウマチ】

⇒かんせつ‐わざ【関節技】

かん‐せつ【環節】クワン‥

昆虫やミミズのように体が多数の環状の分節から成るものの、その一つ一つをいう。必ずしも体節とは一致しないが、体節を環節と呼ぶこともある。輪節。

⇒かんせつ‐き【環節器】

かん‐ぜつ【冠絶】クワン‥

とびぬけてすぐれていること。「世界に―する」

がん‐せつ【岩屑】

岩盤から風化や浸食・崩壊などではがれた岩石のかけら。岩片。岩塊。

⇒がんせつ‐りゅう【岩屑流】

かんせつ‐えん【関節炎】クワン‥

関節の炎症。関節のはれ・痛み・運動障害などを起こす。化膿性・リウマチ性・淋菌性・結核性などのものがある。

⇒かん‐せつ【関節】

かんせつ‐かわせ【間接為替】‥カハセ

為替の取組方の一つ。資金の支払国と受取国とが直接に為替の取組を行わず、他の一国もしくは数カ国との為替の取組を経由して為替取引を行うもの。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐かんげん‐ほう【間接還元法】‥クワン‥ハフ

〔論〕(→)背理法に同じ。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐かんせん【間接感染】

空気や水などを媒介として病気に感染すること。↔直接感染。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐き【環節器】クワン‥

(→)体節器官に同じ。

⇒かん‐せつ【環節】

かんせつ‐きょうせい【間接強制】‥キヤウ‥

〔法〕裁判所が、任意に債務を履行しない者に対し、一定期間に履行しない時は一定金額を支払うように命じ、心理的に強制して債務の実現を期する強制執行の一方法。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐きょうちょく【関節強直】クワン‥キヤウ‥

関節の運動が不能となった状態。外傷、関節の疾患により、あるいは長期に関節を固定した場合に起こる。関節硬直。

⇒かん‐せつ【関節】

かんせつ‐きんゆう【間接金融】

企業がその資金調達を外部の金融機関からの借入れによって行うもの。個人その他の資金が金融機関を介して供給されるのでこう呼ぶ。↔直接金融。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐こう【間接光】‥クワウ

光源からの光束の大半(90〜100パーセント)を天井・壁などに反射させた光。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐こう【関節腔】クワン‥カウ

滑液でみたされる関節の腔所。かんせつくう。

⇒かん‐せつ【関節】

かんせつ‐さつえい【間接撮影】

人体を透過したX線を蛍光板などで受けて可視像とし、これをカメラで縮小撮影する方法。短時間に多数のX線撮影が可能で、集団検診に用いられる。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐し【関節肢】クワン‥

節足動物特有の脚。一定数の肢節から成り、各肢節間は関節を形成して屈伸が可能。

⇒かん‐せつ【関節】

かんせつ‐しゃげき【間接射撃】

建造物や丘陵などの障害物を隔てて、その先にある直接視認できない目標を射撃すること。↔直接射撃。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐しょうこ【間接証拠】

〔法〕主要事実の証明に間接的に有用な証拠。↔直接証拠。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐しょうじゅん【間接照準】‥セウ‥

直接視認できない目標を射撃する場合、目標地点を判定した上で方向・仰角などを決定して間接に狙いを定めること。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐しょうめい【間接証明】

(→)背理法に同じ。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐しょうめい【間接照明】‥セウ‥

光源からの光を天井・壁などに反射させ、その間接光を利用する照明。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐しんり‐しゅぎ【間接審理主義】

訴訟を審理する裁判所が、直接自ら、弁論の聴取、証拠調べを行うことなく、別に他の機関を設け、その機関の行なった弁論・証拠調べの結果に基づいて裁判を行う原則。↔直接審理主義。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐しんりゃく【間接侵略】

他国の国内勢力に働きかけ、内乱などを起こさせることによって侵略すること。↔直接侵略。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐すいり【間接推理】

二つまたはそれ以上の判断を前提として、それら相互の関係から結論を導く推理。三段論法や帰納的推理など。↔直接推理。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐ぜい【間接税】

法律上の納税義務者と実際の租税負担者とが一致しない租税。消費税・酒税・揮発油税の類。↔直接税。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐せいはん【間接正犯】

責任能力のない者または犯意のない他人の行為を利用して、自己の犯罪を実現すること。幼児をそそのかして物を盗ませる類。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐せんきょ【間接選挙】

候補者の当選が、一般有権者によって選出された選挙人の投票によって決定される選挙。アメリカ大統領の選挙がその例。複選挙。↔直接選挙。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐そけん【間接訴権】

(→)債権者代位権に同じ。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐だいり【間接代理】

問屋や仲買人の行為のように、他人の計算において自己の名で法律行為をなすこと。法律行為の効果がいったん間接代理人に帰属して、その後この者から本人に移転される点で、普通の代理(直接代理)とは異なる。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐てき【間接的】

人や物を介して行うさま。遠回しなさま。「―な影響」「―に批判する」

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐とうし【間接投資】

資本輸出のうち、外国企業にたいする経営支配を伴わない証券取得や、外国政府・民間企業にたいする貸付。↔直接投資。→証券投資。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐なんこつ【関節軟骨】クワン‥

骨の関節面を覆う軟骨。

⇒かん‐せつ【関節】

かんせつ‐ねずみ【関節鼠】クワン‥

関節腔内に生じる遊離小体。本態は多様で、骨・軟骨・滑膜の小片、滲出しんしゅつ物の凝固物など。骨軟骨炎・関節炎・関節症・外傷に伴う。米粒体。

⇒かん‐せつ【関節】

かんせつ‐ひ【間接費】

原価計算上、一定単位の製品の製造において直接的に認識できない原価要素。間接材料費・間接労務費・間接経費など。↔直接費。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐ひりょう【間接肥料】‥レウ

間接に作物の生育を助ける肥料。石灰質肥料に代表される。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐ぶもん【間接部門】

企業で、収益に直接関わらない業務を行う部門。総務・経理など。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐みんしゅせい【間接民主制】

(→)代表民主制に同じ。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐もくてきご【間接目的語】

〔言〕(indirect object)文の成分の一つ。授受の対象・利益者などを表す語。

⇒かん‐せつ【間接】

かん‐せつや【韓雪野】

⇒ハン=ソリャ

かんせつ‐リウマチ【関節リウマチ】クワン‥

リウマチ性の関節の疾患。リウマチ熱に伴う関節炎と慢性関節リウマチ(リウマトイド関節炎)とがある。

⇒かん‐せつ【関節】

がんせつ‐りゅう【岩屑流】‥リウ

斜面の崩壊によって生じた岩石片や土砂の集合体が、谷などに沿って低い方へ流れる現象。水を多く含む泥流と区別する。

⇒がん‐せつ【岩屑】

かんせつ‐わざ【関節技】クワン‥

柔道の技の一つ。相手の関節を痛めつける技。肘ひじ関節以外は禁止。

⇒かん‐せつ【関節】

かんせつ‐わほう【間接話法】‥ハフ

(indirect speech)誰かが述べたり書いたり考えたりした内容を、話し手の立場から見た表現に置き換えて伝える話法。伝達話法。↔直接話法

⇒かん‐せつ【間接】

かんぜ‐てつのじょう【観世銕之丞】クワン‥

能役者。シテ方観世流分家の当主の通り名。

①(6世)観世華雪。

②(7世)初名、茂・織雄。雅雪と号す。(1898〜1988)

③(8世)初名、静夫。静雪と号す。(1931〜2000)

⇒かんぜ【観世】

がんぜ‐な・い【頑是無い】グワン‥

〔形〕

幼くてまだ是非・善悪のわきまえがない。ききわけがない。転じて、無邪気である。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「お捨は何の―・く母様に会ひたい」。「まだ―・い子供」

かんぜ‐ながとし【観世長俊】クワン‥

室町後期の能役者・能作者。観世座のワキ方。通称、弥次郎。観世信光の長男。「輪蔵」「大社」「正尊」など、にぎやかな能を作る。(1488〜1541)

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐のぶみつ【観世信光】クワン‥

室町後期の能役者・能作者。観世座の大鼓おおつづみ方。通称、小次郎。元重もとしげの7子。「玉井」「羅生門」「紅葉狩」「舟弁慶」など、にぎやかで華麗な能を多く作る。ほかに「遊行柳」「胡蝶」など。(1450〜1516)

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐ひさお【観世寿夫】クワン‥ヲ

能役者。シテ方観世流。7世銕之丞てつのじょうの長男。第二次大戦後を代表する能楽師。古典の再生に努めた。(1925〜1978)

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐ぶ【観世麩】クワン‥

焼麩やきふの一種。横断面に観世水に似た青い渦の模様がある。

⇒かんぜ【観世】

かん‐ぜみ【寒蝉】

秋の末に鳴く蝉。ツクツクボウシまたはヒグラシの古称か。かんせん。〈倭名類聚鈔19〉

かんぜ‐みず【観世水】クワン‥ミヅ

(観世大夫の紋所だからいう)渦を巻いた水の文様。

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐もときよ【観世元清】クワン‥

世阿弥ぜあみの本名。

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐もとしげ【観世元重】クワン‥

室町中期の能役者。足利義教・義政時代の名手。観世流3世。通称、三郎。法名、音阿弥おんなみ。世阿弥の弟四郎の子。はじめ世阿弥の養嗣子となるが、のち廃嫡されたらしく、義教の後援のもとに世阿弥の実子観世元雅と対立して圧倒した。(1398〜1467)

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐もとまさ【観世元雅】クワン‥

室町中期の能役者・能作者。通称、十郎。元清(世阿弥)の子。観世大夫3世だが、現家元の系図では代数に入れない。若年より名手とうたわれたが、早世。作「隅田川」「盛久」「弱法師よろぼし」など。(1400?〜1432)

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐よしゆき【観世喜之】クワン‥

能役者。シテ方観世流。

①(初世)観世銕之丞てつのじょう家の分家2代目。初代清之の養子。観世九皐きゅうこう会を主宰。(1885〜1940)

②(2世)初世の養子。本名、武雄。(1902〜1977)

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐より【観世縒】クワン‥

(→)観世紙縒かんぜこよりに同じ。

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐りゅう【観世流】クワン‥リウ

①能楽のシテ方の流派。観阿弥を祖とする。

②能楽の小鼓方の流派。観世九郎豊次(1525〜1585)が宮増弥左衛門親賢(1482〜1556)から受けて創始。

③能楽の大鼓方の流派。観世弥三郎信方(1672〜1718)を祖とする。近年まで宝生錬三郎派といわれた。

④能楽の太鼓方の流派。観世与四郎吉国(1440〜1493)を祖とする。

⇒かんぜ【観世】

かん‐せん【甘泉】

うまい水の湧き出る泉。

かん‐せん【汗腺】

皮膚の真皮または皮下結合組織中にあって、汗を分泌する管状の腺。エクリン腺とアポクリン腺とがある。エクリン腺からの分泌は体温の調節に役立ち、アポクリン腺からの分泌は特有な体臭を与える。→皮膚(図)

かん‐せん【官船】クワン‥

官有の船舶。

かん‐せん【官撰】クワン‥

官府で編集・選定すること。

かん‐せん【官賤】クワン‥

官有の賤民。古代、陵戸りょうこ・官戸・官奴婢かんぬひの3種があった。↔私賤

かん‐せん【官選】クワン‥

政府が選ぶこと。↔民選↔公選。

⇒かんせん‐べんごにん【官選弁護人】

かん‐せん【乾癬】

銀白色雲母様の葉状鱗屑りんせつを生じる慢性皮膚病。遺伝的素因に種々の環境要因が加わって発症し、治りにくい。特に、肘ひじ・膝蓋・頭部に発する。

かん‐せん【貫穿】クワン‥

つらぬきうがつこと。学術などを深くきわめること。

かん‐せん【敢戦】

死を覚悟して思い切って戦うこと。必死の戦闘。敢闘。

かん‐せん【酣戦】

(「酣」は、たけなわの意)戦闘の真っ最中。敵味方が入り乱れて戦うこと。

かん‐せん【寒泉】

つめたい泉。冬の泉。

かん‐せん【寒蝉】

[礼記月令「白露降、寒蝉鳴」]

⇒かんぜみ。謡曲、俊寛「―枯木を抱きて、鳴尽して首を廻らさず」

かん‐せん【幹線】

道路・鉄道・電信などの主な道筋となる線。本線。「―道路」↔支線

かん‐せん【感染】

(infection)

①病原体が体中に侵入すること。また、病気がうつること。「流感に―する」

②他の影響を受けてその風に染まること。かぶれること。「悪に―する」

⇒かんせん‐けいろ【感染経路】

⇒かんせん‐しょう【感染症】

⇒かんせんしょう‐ほう【感染症法】

⇒かんせんせい‐いちょうえん【感染性胃腸炎】

かん‐せん【盥洗】クワン‥

手足を洗うこと。

かん‐せん【簡選】

(「簡」も、えらぶ意)選ぶこと。また、選ばれた人。簡抜。簡択。

かん‐せん【観戦】クワン‥

戦闘などの模様を視察すること。また、試合などを見物すること。「野球を―する」「―記」

⇒かんせん‐ぶかん【観戦武官】

かん‐せん【灌洗】クワン‥

そそぎ洗うこと。

かん‐せん【艦船】

軍艦と船舶。

かん‐ぜん【完全】クワン‥

すべてそなわっていて、足りないところのないこと。欠点のないこと。すべてに及ぶこと。「―を期する」「―な形で保存する」「―に失敗だ」

⇒かんぜん‐うらがき【完全裏書】

⇒かんぜん‐か【完全花】

⇒かんぜん‐かんご【完全看護】

⇒かんぜん‐きたい【完全気体】

⇒かんぜん‐きょうそう【完全競争】

⇒かんぜん‐げんこう【完全原稿】

⇒かんぜん‐こよう【完全雇用・完全雇傭】

⇒かんぜん‐しあい【完全試合】

⇒かんぜん‐しつぎょうしゃ【完全失業者】

⇒かんぜん‐しゅぎ【完全主義】

⇒かんぜん‐すう【完全数】

⇒かんぜん‐だんせい【完全弾性】

⇒かんぜん‐どうたい【完全導体】

⇒かんぜん‐はんざい【完全犯罪】

⇒かんぜん‐ひりょう【完全肥料】

⇒かんぜん‐へいほう【完全平方】

⇒かんぜん‐へき【完全癖】

⇒かんぜん‐へんたい【完全変態】

⇒かんぜん‐むけつ【完全無欠】

⇒かんぜん‐よう【完全葉】

⇒かんぜん‐りゅうたい【完全流体】

かん‐ぜん【完然】クワン‥

①完全なさま。足りない所のないさま。

②自得するさま。

かん‐ぜん【莞然】クワン‥

にっこり笑うさま。莞爾かんじ。

かん‐ぜん【敢然】

思いきってするさま。「―として主張する」「―と戦う」

かん‐ぜん【渙然】クワン‥

解けるさま。「―氷釈す」

かん‐ぜん【間然】

(「間」は、すきまの意)非難すべき欠点のあるさま。かれこれ言われるすきまのあるさま。「―する所がない」

かん‐ぜん【閑全】

どこまでも静かでみやびやかなこと。二曲三体人形図「躰は―にて遊風をなす所老木に花の開かんが如し」

かん‐ぜん【寒蝉】

⇒かんぜみ

かん‐ぜん【勧善】クワン‥

善事をすすめること。

⇒かんぜん‐ちょうあく【勧善懲悪】

かん‐ぜん【煥然】クワン‥

光りかがやくさま。

かん‐ぜん【歓然】クワン‥

喜ぶさま。

がん‐せん【紈扇】グワン‥

白い練絹を張った扇。

がん‐せん【眼閃】

眼に機械的・電気的刺激などを加えたとき瞬間的に生じる光覚。網膜の興奮によるもので、網膜剥離などの眼疾患にも現れる。光視症。眼華閃発。

がん‐せん【頑癬】グワン‥

白癬菌という糸状菌の寄生により生じる皮膚の湿疹様疾患。青年男子の内股・臀部・躯幹に多く、病巣は縁辺が土俵形に隆起して紅く、中心はやや退紅して暗色を帯びる。かゆみがつよい。たむし。いんきんたむし。

がん‐せん【巌泉】

岩間から湧き出る泉。

がん‐ぜん【眼前】

①目の前。まのあたり。目前。「―の光景」「―に迫る」

②明らかなこと。確かなこと。明白。曾我物語1「兄弟なることは―なり」

がん‐ぜん【頑然】グワン‥

頑固で、他人の言うことをきかないさま。強情なさま。

かんぜん‐うらがき【完全裏書】クワン‥

(→)記名式裏書に同じ。↔無記名裏書。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんぜん‐か【完全花】クワン‥クワ

萼・花冠・雄しべ・雌しべをすべてそなえた花。ウメ・サクラの花の類。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんぜん‐かんご【完全看護】クワン‥

入院患者の世話をすべて病院側で行い、患者側の付添いがいらない看護体制。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんぜん‐きたい【完全気体】クワン‥

(→)理想気体に同じ。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんせん‐きゅう【甘泉宮】

秦の始皇帝が陝西咸陽の北西甘泉山に造営した宮殿。前140〜135年頃漢の武帝が拡張。

かん‐せんきょ【乾船渠】

(→)乾ドックに同じ。

かんぜん‐きょうそう【完全競争】クワン‥キヤウサウ

〔経〕ある財に関して、供給者と需要者の数がきわめて多く、個々の市場参加者は価格に影響を及ぼすことができず、売買される財は同質で、完全な市場情報が与えられていて、市場への参入・退出が自由である、という条件を備えた競争。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんせん‐けいろ【感染経路】

感染症の病原体が人体に侵入する経路。大きく経口感染・経気道感染・接触感染に分けられる。伝染経路。

⇒かん‐せん【感染】

かんぜん‐げんこう【完全原稿】クワン‥カウ

文章・図版・写真などが揃い、レイアウト・組み方などが全部定まっていて、そのまま製版工程へ回せる原稿。また、あとから訂正・加筆などの変更のない原稿。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんぜん‐こよう【完全雇用・完全雇傭】クワン‥

社会に自発的失業・摩擦的失業はあっても、非自発的失業の存在しない状態。↔不完全雇用。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんせん‐ざい【緩染剤】クワン‥

染色において、染料の繊維に対する親和力を緩慢に均等にし、浸透と染着とをよくする目的の薬剤。絹染色における酢酸アンモニウム絹練廃液、羊毛染色における硫酸ナトリウムの類。

かん‐せんじ【官宣旨】クワン‥

平安時代以降、太政官から諸司または社寺などに宛てた下文くだしぶみ形式の公文書。左右の弁官を経て下したので弁官下文べんかんのくだしぶみともいう。公式様文書くしきようもんじょ以外に新たに生まれた形式。

かんぜん‐しあい【完全試合】クワン‥アヒ

(→)パーフェクト‐ゲームに同じ。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんぜん‐しつぎょうしゃ【完全失業者】クワン‥ゲフ‥

働く能力と意志があり、求職活動をしているにもかかわらず、就業の機会を得られない人。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんぜん‐しゅぎ【完全主義】クワン‥

(→)完全癖に同じ。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんせん‐しょう【感染症】‥シヤウ

細菌・ウイルス・真菌・寄生虫・原虫などの感染によっておきる病気。伝染病。

⇒かん‐せん【感染】

かんせんしょう‐ほう【感染症法】‥シヤウハフ

感染症制御のための法律。伝染病予防法に代わり、1999年に施行。感染症を危険性により1〜5類に分類。5年ごとに内容の見直しをはかる。

⇒かん‐せん【感染】

かんぜん‐すう【完全数】クワン‥

自然数nの、nを除くすべての約数の和がnに等しいとき、そのnを完全数という。例えば、6(=1+2+3),28(=1+2+4+7+14)など。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんせんせい‐いちょうえん【感染性胃腸炎】‥ヰチヤウ‥

感染症法で5類感染症に分類されている胃腸疾患。すべての経口感染微生物による疾患を含み、発熱・下痢・嘔吐・腹痛などの症状を呈する。

⇒かん‐せん【感染】

かんぜん‐だんせい【完全弾性】クワン‥

外力を取り除くと同時に変形が消え去って、完全にもとの状態に復するような弾性。ガラスの弾性はこれに近い。「―体」

⇒かん‐ぜん【完全】

かんぜん‐ちょうあく【勧善懲悪】クワン‥

善事をすすめ、悪事をこらしめること。勧懲。

⇒かん‐ぜん【勧善】

かんぜんちょうあくのぞきがらくり【勧善懲悪覗機関】クワン‥

歌舞伎脚本。河竹黙阿弥作。→村井長庵

→文献資料[勧善懲悪覗機関]

かんぜん‐どうたい【完全導体】クワン‥ダウ‥

伝導率が無限大の電気または熱の理想的な仮想導体。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんせん‐ぬい【閑清縫】‥ヌヒ

(閑清という人が始めたという)袋物の端などを、糸を現して、打ち違いにからげ縫うこと。また、その縫い方のもの。

かんぜん‐はんざい【完全犯罪】クワン‥

犯罪によるものであるという証拠を全く残さない犯罪。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんぜん‐ひりょう【完全肥料】クワン‥レウ

窒素・リン酸・カリの3要素を適当に混和した肥料の称。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんせん‐ぶかん【観戦武官】クワン‥クワン

交戦国の許可を得て、戦闘の模様を視察する第三国の武官。

⇒かん‐せん【観戦】

かんぜん‐へいほう【完全平方】クワン‥ハウ

整数または整式が、他の整数または整式の平方になっていること。例えば、9(=32),x2+2x+1(=(x+1)2)など。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんぜん‐へき【完全癖】クワン‥

どこまでも完全さを求めて妥協しない性向。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんせん‐べんごにん【官選弁護人】クワン‥

国選弁護人の旧称。

⇒かん‐せん【官選】

かんぜん‐へんたい【完全変態】クワン‥

昆虫がその発生過程において、卵・幼虫・蛹さなぎの3段階を経過すること。チョウ目・コウチュウ目・ハエ目などに見られる。↔不完全変態。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんぜん‐むけつ【完全無欠】クワン‥

すべて満ちていて欠点が全くないこと。「―を期する」

⇒かん‐ぜん【完全】

かんぜん‐よう【完全葉】クワン‥エフ

葉身・葉柄・托葉の三つをそなえた葉。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんぜん‐りゅうたい【完全流体】クワン‥リウ‥

粘性のない流体。力学的取扱いを簡単にするため仮想したもの。超流動状態の液体ヘリウムは完全流体と見なされる。理想流体。

⇒かん‐ぜん【完全】

かん‐そ【奸訴・姦訴】

わるだくみをして訴えること。

かん‐そ【官租】クワン‥

官府に納める租税。

かん‐そ【閑疎】

人の訪れも少なく静かなこと。太平記27「幽閉―の御住居、垣に苔むし軒に松旧りたるが」

かん‐そ【寒素】

貧しく質素なこと。

かん‐そ【諫疏】

諫言の上書。

かん‐そ【簡素】

むだをなくし質素なこと。「―な結婚式」「手続の―化」

かん‐そ【簡粗】

簡単で粗略なこと。「―な品」

がん‐そ【元祖】グワン‥

①一家系の最初の人。

②ある物事を初めてしだした人。創始者。

がん‐そ【紈素】グワン‥

白色の練絹。

がん‐そ【巌岨】

けわしい岩山。けわしい山路。

かん‐そう【汗瘡】‥サウ

(→)「あせも」に同じ。

かん‐そう【完走】クワン‥

最後まで走りぬくこと。「マラソン―者」

かん‐そう【官奏】クワン‥

古代、太政官の奏聞そうもん。特に田の荒熟の状況を太政官から奏上した儀式。

かん‐そう【官曹】クワンサウ

官庁。役所。主に建物を指す。今昔物語集7「死せし時に、冥官に捕はれて一の―に至る」

かん‐そう【官僧】クワン‥

①官から度牒どちょうを得て公に出家した僧。

②僧正・僧都などの官に任ぜられた僧。

③袍・裳・素絹などの官服または金襴の袈裟けさを着用する僧。

④朝廷に仕える僧。

かん‐そう【疳瘡】‥サウ

漢方で、陰部の腫物はれものや潰瘍かいようをいう。

かん‐そう【乾草】‥サウ

かわかした草。ほしくさ。

かん‐そう【乾燥】‥サウ

湿気や水分がなくなること、また、なくすこと。かわくこと。「空気が―する」「無味―」

⇒かんそう‐いも【乾燥芋】

⇒かんそう‐か【乾燥果】

⇒かんそう‐き【乾燥機】

⇒かんそう‐きこう【乾燥気候】

⇒かんそう‐けっしょう【乾燥血漿】

⇒かんそう‐こうぼ【乾燥酵母】

⇒かんそう‐ざい【乾燥剤】

⇒かんそう‐しつ【乾燥室】

⇒かんそう‐せんたく【乾燥洗濯】

⇒かんそう‐だんねつ‐げんりつ【乾燥断熱減率】

⇒かんそう‐むみ【乾燥無味】

⇒かんそう‐やさい【乾燥野菜】

⇒かんそう‐ゆ【乾燥油】

⇒かんそう‐らん【乾燥卵】

⇒かんそう‐りん【乾燥林】

かん‐そう【喚想】クワンサウ

想い起こすこと。想起。

かん‐そう【敢争】‥サウ

①思いきって争うこと。すすんで争うこと。

②おしきっていさめること。敢諫かんかん。

かん‐そう【間奏】

〔音〕

①何かの途中に音楽を挿入すること。また、その音楽。

②(→)間奏曲に同じ。→インテルメッツォ。

⇒かんそう‐きょく【間奏曲】

かん‐そう【閑窓】‥サウ

ものしずかな家。

かん‐そう【寒草】‥サウ

冬枯れの草。

かん‐そう【感想】‥サウ

心に浮かんだ思い。感じ。所感。所懐。感懐。「―を述べる」「―文」

⇒かんそう‐せん【感想戦】

かん‐そう【歓送】クワン‥

よろこび励まして、出発を見送ること。「卒業生―会」

かん‐そう【盥漱】クワン‥

手を洗い口をすすぐこと。

かん‐そう【翰藻】‥サウ

詩文。

かん‐そう【諫争・諫諍】‥サウ

争ってまでもいさめること。

かん‐そう【還送】クワン‥

送りかえすこと。送還。

かん‐そう【観相】クワンサウ

①人の容貌・骨格を見て、その性質・運命・吉凶を判断すること。人相見にんそうみ。

②世相・人生の喜悲哀楽を観じた連句の付け方。各務かがみ支考が説いた「七名八体しちみょうはったい」の一体。

⇒かんそう‐がく【観相学】

かん‐そう【観想】クワンサウ

①〔仏〕一つの対象に心を集中して深く観察すること。仏や浄土の様相を想起すること。

②〔哲〕(theoria ギリシア・contemplation イギリス)真理・実在を他の目的のためにではなく、それ自体のために知的に眺めること。アリストテレスは観想的生活を人間の最高の生活と考えた。静観。観照。

⇒かんそう‐ねんぶつ【観想念仏】

かん‐そう【檻送】

罪人をおりに入れて送ること。

かん‐そう【檻倉・監倉】‥サウ

牢屋。獄屋。ひとや。

かん‐ぞう【甘草】‥ザウ

マメ科の多年草。中国北部に自生。高さ約1メートルで全体粘質。羽状複葉。夏、淡紫色の蝶形花を穂状につける。根は赤褐色で甘根・甘草と呼び、特殊の甘味をもつ。漢方生薬として鎮痛・鎮咳剤によく使われ、また、醤油などの甘味剤とされた。あまき。あまくさ。〈[季]夏〉。〈伊呂波字類抄〉

⇒甘草の丸呑み

かん‐ぞう【肝臓】‥ザウ

(liver)消化管と門脈で結ばれ、胆嚢とともに胆管で腸に連なる体内最大の腺性器官。腹腔右上部、横隔膜下にあり、赤褐色。左葉・右葉・方形葉・尾葉より成り、右葉下面に胆嚢がある。グリコーゲンの合成・貯蔵・分解、血糖分泌、血漿蛋白などの合成、解毒、胆汁の生成と分泌など代謝の中枢的役割を果たす。肝。→内臓(図)。

⇒かんぞう‐えん【肝臓炎】

⇒かんぞう‐がん【肝臓癌】

⇒かんぞう‐ジストマ【肝臓ジストマ】

⇒かんぞう‐ジストマ‐びょう【肝臓ジストマ病】

⇒かんぞう‐せいざい【肝臓製剤】

⇒かんぞう‐たけ【肝臓茸】

⇒かんぞう‐のうよう【肝臓膿瘍】

かん‐ぞう【萱草】クワンザウ

(カゾウ・ケンゾウとも)

①ユリ科の多年草。中国原産。葉は細長く線状。夏、大きなユリに似た橙赤色の花を1日だけ開

⇒かんぜ【観世】

かん‐せき【缶石】クワン‥

ボイラーで、給水から析出した塩類が内壁に固着したもの。缶滓かんし。

かん‐せき【勘責】

罪を問うために責めること。

かん‐せき【貫籍】クワン‥

⇒かんじゃく

かん‐せき【漢籍】

中国の書物。(中国人が)漢文で書いた書物。からぶみ。漢書かんしょ。仏典に対して外典げてんを指すことがある。

⇒かんせき‐か【漢籍家】

⇒かんせき‐よみ【漢籍読み】

かん‐せき【艦籍】

軍艦の所属する籍。

がん‐せき【岩石】

岩や石。地殻やマントルを構成する物質。通常、数種の鉱物の集合体で、ガラス質物質を含むこともある。成因上、火成岩・堆積岩・変成岩およびマントル物質に分類される。

⇒がんせき‐がく【岩石学】

⇒がんせき‐く【岩石区】

⇒がんせき‐けん【岩石圏】

⇒がんせき‐せんい【岩石繊維】

⇒がんせき‐どうふ【岩石豆腐】

かんせき‐か【漢籍家】

漢籍に通じた人。漢学者。

⇒かん‐せき【漢籍】

がんせき‐がく【岩石学】

地質学の一分科。岩石の性質・産状・相互関係・成因などを研究する学問。

⇒がん‐せき【岩石】

がんせき‐く【岩石区】

一定の地域・地質時代に活動し、共通の特徴をもつ火成岩群の、地理的・時間的ひろがり。

⇒がん‐せき【岩石】

がんせき‐けん【岩石圏】

(→)リソスフェアに同じ。

⇒がん‐せき【岩石】

がんせき‐せんい【岩石繊維】‥ヰ

玄武岩・安山岩などを強熱で熔解して細孔から流し出し、高圧空気などで吹き飛ばして短繊維状としたもの。保温・保冷用、スレート用。ロック‐ファイバー。岩綿。

⇒がん‐せき【岩石】

がんせき‐どうふ【岩石豆腐】

豆腐を焼き固めて昆布で包み、よく煮た料理。また、豆腐に鶉の肉・葛粉などを入れてすり、丸めてゆでたもの。

⇒がん‐せき【岩石】

かん‐せぎょう【寒施行】‥ギヤウ

寒中に餌を得るのに苦しむ狐・狸などに餌を施し与えること。〈[季]冬〉

かんぜ‐きよつぐ【観世清次】クワン‥

観阿弥かんあみの実名。

⇒かんぜ【観世】

かんせき‐よみ【漢籍読み】

①漢文に返り点・送り仮名などをつけ、字順を変えて読む法。漢文訓読法。漢書読み。

②漢学者。

⇒かん‐せき【漢籍】

かんぜ‐こより【観世紙縒・観世紙縷】クワン‥

(観世大夫が始めたものという。一説に、カンジンコヨリ(勧進紙縒)の訛で、勧進奉加者が名を細長い紙に書いて縒より、仏像の胎内などに納めたものに由来するという)紙を細長く切って縒ったもの。かみより。こより。かんぜより。かんじんより。かんじより。

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐ざ【観世座】クワン‥

猿楽の四座の一つ。大和猿楽四座の一つである結崎座ゆうざきざの後。大夫は観世姓を名のる。

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐さこん【観世左近】クワン‥

能役者。シテ方観世流家元の通り名。

①身愛ただちか。9世。法名、黒雪。(1566〜1626)

②元章もとあきら。15世。謡曲の詞句を改訂(「明和の改正」という)。(1722〜1774)

③元滋もとしげ。24世。初名、清久。号、光雪。(1895〜1939)

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐じる【観世汁】クワン‥

薄く切った豆腐を味噌汁に入れ、水で溶いたくず粉でとろみをつけた料理。

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐だゆう【観世大夫】クワン‥ダイフ

観世座の長。すなわち、シテ方観世流の家元。

⇒かんぜ【観世】

かん‐せつ【官設】クワン‥

官府で施設すること。公設。

かん‐せつ【冠雪】クワン‥

上に雪が積もること。また、その雪。「初―」

かん‐せつ【間接】

(indirect)二つのものが中間に何か物事を介して対すること。じかの関係でないこと。また、遠回しに示すこと。「―に言う」↔直接。

⇒かんせつ‐かわせ【間接為替】

⇒かんせつ‐かんげん‐ほう【間接還元法】

⇒かんせつ‐かんせん【間接感染】

⇒かんせつ‐きょうせい【間接強制】

⇒かんせつ‐きんゆう【間接金融】

⇒かんせつ‐こう【間接光】

⇒かんせつ‐さつえい【間接撮影】

⇒かんせつ‐しゃげき【間接射撃】

⇒かんせつ‐しょうこ【間接証拠】

⇒かんせつ‐しょうじゅん【間接照準】

⇒かんせつ‐しょうめい【間接証明】

⇒かんせつ‐しょうめい【間接照明】

⇒かんせつ‐しんり‐しゅぎ【間接審理主義】

⇒かんせつ‐しんりゃく【間接侵略】

⇒かんせつ‐すいり【間接推理】

⇒かんせつ‐ぜい【間接税】

⇒かんせつ‐せいはん【間接正犯】

⇒かんせつ‐せんきょ【間接選挙】

⇒かんせつ‐そけん【間接訴権】

⇒かんせつ‐だいり【間接代理】

⇒かんせつ‐てき【間接的】

⇒かんせつ‐とうし【間接投資】

⇒かんせつ‐ひ【間接費】

⇒かんせつ‐ひりょう【間接肥料】

⇒かんせつ‐ぶもん【間接部門】

⇒かんせつ‐みんしゅせい【間接民主制】

⇒かんせつ‐もくてきご【間接目的語】

⇒かんせつ‐わほう【間接話法】

かん‐せつ【関節】クワン‥

(joint)骨と骨との可動性の連結部。両骨の相対する面には軟骨の薄層があり、周囲は骨膜の延長による関節包につつまれて関節腔を形成する。関節包内面の滑膜からは滑液が分泌され、運動をなめらかにする。一般に関節包周囲は関節靱帯じんたいにより補強される。

⇒かんせつ‐えん【関節炎】

⇒かんせつ‐きょうちょく【関節強直】

⇒かんせつ‐こう【関節腔】

⇒かんせつ‐し【関節肢】

⇒かんせつ‐なんこつ【関節軟骨】

⇒かんせつ‐ねずみ【関節鼠】

⇒かんせつ‐リウマチ【関節リウマチ】

⇒かんせつ‐わざ【関節技】

かん‐せつ【環節】クワン‥

昆虫やミミズのように体が多数の環状の分節から成るものの、その一つ一つをいう。必ずしも体節とは一致しないが、体節を環節と呼ぶこともある。輪節。

⇒かんせつ‐き【環節器】

かん‐ぜつ【冠絶】クワン‥

とびぬけてすぐれていること。「世界に―する」

がん‐せつ【岩屑】

岩盤から風化や浸食・崩壊などではがれた岩石のかけら。岩片。岩塊。

⇒がんせつ‐りゅう【岩屑流】

かんせつ‐えん【関節炎】クワン‥

関節の炎症。関節のはれ・痛み・運動障害などを起こす。化膿性・リウマチ性・淋菌性・結核性などのものがある。

⇒かん‐せつ【関節】

かんせつ‐かわせ【間接為替】‥カハセ

為替の取組方の一つ。資金の支払国と受取国とが直接に為替の取組を行わず、他の一国もしくは数カ国との為替の取組を経由して為替取引を行うもの。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐かんげん‐ほう【間接還元法】‥クワン‥ハフ

〔論〕(→)背理法に同じ。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐かんせん【間接感染】

空気や水などを媒介として病気に感染すること。↔直接感染。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐き【環節器】クワン‥

(→)体節器官に同じ。

⇒かん‐せつ【環節】

かんせつ‐きょうせい【間接強制】‥キヤウ‥

〔法〕裁判所が、任意に債務を履行しない者に対し、一定期間に履行しない時は一定金額を支払うように命じ、心理的に強制して債務の実現を期する強制執行の一方法。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐きょうちょく【関節強直】クワン‥キヤウ‥

関節の運動が不能となった状態。外傷、関節の疾患により、あるいは長期に関節を固定した場合に起こる。関節硬直。

⇒かん‐せつ【関節】

かんせつ‐きんゆう【間接金融】

企業がその資金調達を外部の金融機関からの借入れによって行うもの。個人その他の資金が金融機関を介して供給されるのでこう呼ぶ。↔直接金融。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐こう【間接光】‥クワウ

光源からの光束の大半(90〜100パーセント)を天井・壁などに反射させた光。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐こう【関節腔】クワン‥カウ

滑液でみたされる関節の腔所。かんせつくう。

⇒かん‐せつ【関節】

かんせつ‐さつえい【間接撮影】

人体を透過したX線を蛍光板などで受けて可視像とし、これをカメラで縮小撮影する方法。短時間に多数のX線撮影が可能で、集団検診に用いられる。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐し【関節肢】クワン‥

節足動物特有の脚。一定数の肢節から成り、各肢節間は関節を形成して屈伸が可能。

⇒かん‐せつ【関節】

かんせつ‐しゃげき【間接射撃】

建造物や丘陵などの障害物を隔てて、その先にある直接視認できない目標を射撃すること。↔直接射撃。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐しょうこ【間接証拠】

〔法〕主要事実の証明に間接的に有用な証拠。↔直接証拠。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐しょうじゅん【間接照準】‥セウ‥

直接視認できない目標を射撃する場合、目標地点を判定した上で方向・仰角などを決定して間接に狙いを定めること。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐しょうめい【間接証明】

(→)背理法に同じ。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐しょうめい【間接照明】‥セウ‥

光源からの光を天井・壁などに反射させ、その間接光を利用する照明。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐しんり‐しゅぎ【間接審理主義】

訴訟を審理する裁判所が、直接自ら、弁論の聴取、証拠調べを行うことなく、別に他の機関を設け、その機関の行なった弁論・証拠調べの結果に基づいて裁判を行う原則。↔直接審理主義。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐しんりゃく【間接侵略】

他国の国内勢力に働きかけ、内乱などを起こさせることによって侵略すること。↔直接侵略。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐すいり【間接推理】

二つまたはそれ以上の判断を前提として、それら相互の関係から結論を導く推理。三段論法や帰納的推理など。↔直接推理。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐ぜい【間接税】

法律上の納税義務者と実際の租税負担者とが一致しない租税。消費税・酒税・揮発油税の類。↔直接税。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐せいはん【間接正犯】

責任能力のない者または犯意のない他人の行為を利用して、自己の犯罪を実現すること。幼児をそそのかして物を盗ませる類。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐せんきょ【間接選挙】

候補者の当選が、一般有権者によって選出された選挙人の投票によって決定される選挙。アメリカ大統領の選挙がその例。複選挙。↔直接選挙。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐そけん【間接訴権】

(→)債権者代位権に同じ。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐だいり【間接代理】

問屋や仲買人の行為のように、他人の計算において自己の名で法律行為をなすこと。法律行為の効果がいったん間接代理人に帰属して、その後この者から本人に移転される点で、普通の代理(直接代理)とは異なる。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐てき【間接的】

人や物を介して行うさま。遠回しなさま。「―な影響」「―に批判する」

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐とうし【間接投資】

資本輸出のうち、外国企業にたいする経営支配を伴わない証券取得や、外国政府・民間企業にたいする貸付。↔直接投資。→証券投資。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐なんこつ【関節軟骨】クワン‥

骨の関節面を覆う軟骨。

⇒かん‐せつ【関節】

かんせつ‐ねずみ【関節鼠】クワン‥

関節腔内に生じる遊離小体。本態は多様で、骨・軟骨・滑膜の小片、滲出しんしゅつ物の凝固物など。骨軟骨炎・関節炎・関節症・外傷に伴う。米粒体。

⇒かん‐せつ【関節】

かんせつ‐ひ【間接費】

原価計算上、一定単位の製品の製造において直接的に認識できない原価要素。間接材料費・間接労務費・間接経費など。↔直接費。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐ひりょう【間接肥料】‥レウ

間接に作物の生育を助ける肥料。石灰質肥料に代表される。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐ぶもん【間接部門】

企業で、収益に直接関わらない業務を行う部門。総務・経理など。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐みんしゅせい【間接民主制】

(→)代表民主制に同じ。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐もくてきご【間接目的語】

〔言〕(indirect object)文の成分の一つ。授受の対象・利益者などを表す語。

⇒かん‐せつ【間接】

かん‐せつや【韓雪野】

⇒ハン=ソリャ

かんせつ‐リウマチ【関節リウマチ】クワン‥

リウマチ性の関節の疾患。リウマチ熱に伴う関節炎と慢性関節リウマチ(リウマトイド関節炎)とがある。

⇒かん‐せつ【関節】

がんせつ‐りゅう【岩屑流】‥リウ

斜面の崩壊によって生じた岩石片や土砂の集合体が、谷などに沿って低い方へ流れる現象。水を多く含む泥流と区別する。

⇒がん‐せつ【岩屑】

かんせつ‐わざ【関節技】クワン‥

柔道の技の一つ。相手の関節を痛めつける技。肘ひじ関節以外は禁止。

⇒かん‐せつ【関節】

かんせつ‐わほう【間接話法】‥ハフ

(indirect speech)誰かが述べたり書いたり考えたりした内容を、話し手の立場から見た表現に置き換えて伝える話法。伝達話法。↔直接話法

⇒かん‐せつ【間接】

かんぜ‐てつのじょう【観世銕之丞】クワン‥

能役者。シテ方観世流分家の当主の通り名。

①(6世)観世華雪。

②(7世)初名、茂・織雄。雅雪と号す。(1898〜1988)

③(8世)初名、静夫。静雪と号す。(1931〜2000)

⇒かんぜ【観世】

がんぜ‐な・い【頑是無い】グワン‥

〔形〕

幼くてまだ是非・善悪のわきまえがない。ききわけがない。転じて、無邪気である。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「お捨は何の―・く母様に会ひたい」。「まだ―・い子供」

かんぜ‐ながとし【観世長俊】クワン‥

室町後期の能役者・能作者。観世座のワキ方。通称、弥次郎。観世信光の長男。「輪蔵」「大社」「正尊」など、にぎやかな能を作る。(1488〜1541)

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐のぶみつ【観世信光】クワン‥

室町後期の能役者・能作者。観世座の大鼓おおつづみ方。通称、小次郎。元重もとしげの7子。「玉井」「羅生門」「紅葉狩」「舟弁慶」など、にぎやかで華麗な能を多く作る。ほかに「遊行柳」「胡蝶」など。(1450〜1516)

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐ひさお【観世寿夫】クワン‥ヲ

能役者。シテ方観世流。7世銕之丞てつのじょうの長男。第二次大戦後を代表する能楽師。古典の再生に努めた。(1925〜1978)

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐ぶ【観世麩】クワン‥

焼麩やきふの一種。横断面に観世水に似た青い渦の模様がある。

⇒かんぜ【観世】

かん‐ぜみ【寒蝉】

秋の末に鳴く蝉。ツクツクボウシまたはヒグラシの古称か。かんせん。〈倭名類聚鈔19〉

かんぜ‐みず【観世水】クワン‥ミヅ

(観世大夫の紋所だからいう)渦を巻いた水の文様。

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐もときよ【観世元清】クワン‥

世阿弥ぜあみの本名。

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐もとしげ【観世元重】クワン‥

室町中期の能役者。足利義教・義政時代の名手。観世流3世。通称、三郎。法名、音阿弥おんなみ。世阿弥の弟四郎の子。はじめ世阿弥の養嗣子となるが、のち廃嫡されたらしく、義教の後援のもとに世阿弥の実子観世元雅と対立して圧倒した。(1398〜1467)

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐もとまさ【観世元雅】クワン‥

室町中期の能役者・能作者。通称、十郎。元清(世阿弥)の子。観世大夫3世だが、現家元の系図では代数に入れない。若年より名手とうたわれたが、早世。作「隅田川」「盛久」「弱法師よろぼし」など。(1400?〜1432)

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐よしゆき【観世喜之】クワン‥

能役者。シテ方観世流。

①(初世)観世銕之丞てつのじょう家の分家2代目。初代清之の養子。観世九皐きゅうこう会を主宰。(1885〜1940)

②(2世)初世の養子。本名、武雄。(1902〜1977)

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐より【観世縒】クワン‥

(→)観世紙縒かんぜこよりに同じ。

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐りゅう【観世流】クワン‥リウ

①能楽のシテ方の流派。観阿弥を祖とする。

②能楽の小鼓方の流派。観世九郎豊次(1525〜1585)が宮増弥左衛門親賢(1482〜1556)から受けて創始。

③能楽の大鼓方の流派。観世弥三郎信方(1672〜1718)を祖とする。近年まで宝生錬三郎派といわれた。

④能楽の太鼓方の流派。観世与四郎吉国(1440〜1493)を祖とする。

⇒かんぜ【観世】

かん‐せん【甘泉】

うまい水の湧き出る泉。

かん‐せん【汗腺】

皮膚の真皮または皮下結合組織中にあって、汗を分泌する管状の腺。エクリン腺とアポクリン腺とがある。エクリン腺からの分泌は体温の調節に役立ち、アポクリン腺からの分泌は特有な体臭を与える。→皮膚(図)

かん‐せん【官船】クワン‥

官有の船舶。

かん‐せん【官撰】クワン‥

官府で編集・選定すること。

かん‐せん【官賤】クワン‥

官有の賤民。古代、陵戸りょうこ・官戸・官奴婢かんぬひの3種があった。↔私賤

かん‐せん【官選】クワン‥

政府が選ぶこと。↔民選↔公選。

⇒かんせん‐べんごにん【官選弁護人】

かん‐せん【乾癬】

銀白色雲母様の葉状鱗屑りんせつを生じる慢性皮膚病。遺伝的素因に種々の環境要因が加わって発症し、治りにくい。特に、肘ひじ・膝蓋・頭部に発する。

かん‐せん【貫穿】クワン‥

つらぬきうがつこと。学術などを深くきわめること。

かん‐せん【敢戦】

死を覚悟して思い切って戦うこと。必死の戦闘。敢闘。

かん‐せん【酣戦】

(「酣」は、たけなわの意)戦闘の真っ最中。敵味方が入り乱れて戦うこと。

かん‐せん【寒泉】

つめたい泉。冬の泉。

かん‐せん【寒蝉】

[礼記月令「白露降、寒蝉鳴」]

⇒かんぜみ。謡曲、俊寛「―枯木を抱きて、鳴尽して首を廻らさず」

かん‐せん【幹線】

道路・鉄道・電信などの主な道筋となる線。本線。「―道路」↔支線

かん‐せん【感染】

(infection)

①病原体が体中に侵入すること。また、病気がうつること。「流感に―する」

②他の影響を受けてその風に染まること。かぶれること。「悪に―する」

⇒かんせん‐けいろ【感染経路】

⇒かんせん‐しょう【感染症】

⇒かんせんしょう‐ほう【感染症法】

⇒かんせんせい‐いちょうえん【感染性胃腸炎】

かん‐せん【盥洗】クワン‥

手足を洗うこと。

かん‐せん【簡選】

(「簡」も、えらぶ意)選ぶこと。また、選ばれた人。簡抜。簡択。

かん‐せん【観戦】クワン‥

戦闘などの模様を視察すること。また、試合などを見物すること。「野球を―する」「―記」

⇒かんせん‐ぶかん【観戦武官】

かん‐せん【灌洗】クワン‥

そそぎ洗うこと。

かん‐せん【艦船】

軍艦と船舶。

かん‐ぜん【完全】クワン‥

すべてそなわっていて、足りないところのないこと。欠点のないこと。すべてに及ぶこと。「―を期する」「―な形で保存する」「―に失敗だ」

⇒かんぜん‐うらがき【完全裏書】

⇒かんぜん‐か【完全花】

⇒かんぜん‐かんご【完全看護】

⇒かんぜん‐きたい【完全気体】

⇒かんぜん‐きょうそう【完全競争】

⇒かんぜん‐げんこう【完全原稿】

⇒かんぜん‐こよう【完全雇用・完全雇傭】

⇒かんぜん‐しあい【完全試合】

⇒かんぜん‐しつぎょうしゃ【完全失業者】

⇒かんぜん‐しゅぎ【完全主義】

⇒かんぜん‐すう【完全数】

⇒かんぜん‐だんせい【完全弾性】

⇒かんぜん‐どうたい【完全導体】

⇒かんぜん‐はんざい【完全犯罪】

⇒かんぜん‐ひりょう【完全肥料】

⇒かんぜん‐へいほう【完全平方】

⇒かんぜん‐へき【完全癖】

⇒かんぜん‐へんたい【完全変態】

⇒かんぜん‐むけつ【完全無欠】

⇒かんぜん‐よう【完全葉】

⇒かんぜん‐りゅうたい【完全流体】

かん‐ぜん【完然】クワン‥

①完全なさま。足りない所のないさま。

②自得するさま。

かん‐ぜん【莞然】クワン‥

にっこり笑うさま。莞爾かんじ。

かん‐ぜん【敢然】

思いきってするさま。「―として主張する」「―と戦う」

かん‐ぜん【渙然】クワン‥

解けるさま。「―氷釈す」

かん‐ぜん【間然】

(「間」は、すきまの意)非難すべき欠点のあるさま。かれこれ言われるすきまのあるさま。「―する所がない」

かん‐ぜん【閑全】

どこまでも静かでみやびやかなこと。二曲三体人形図「躰は―にて遊風をなす所老木に花の開かんが如し」

かん‐ぜん【寒蝉】

⇒かんぜみ

かん‐ぜん【勧善】クワン‥

善事をすすめること。

⇒かんぜん‐ちょうあく【勧善懲悪】

かん‐ぜん【煥然】クワン‥

光りかがやくさま。

かん‐ぜん【歓然】クワン‥

喜ぶさま。

がん‐せん【紈扇】グワン‥

白い練絹を張った扇。

がん‐せん【眼閃】

眼に機械的・電気的刺激などを加えたとき瞬間的に生じる光覚。網膜の興奮によるもので、網膜剥離などの眼疾患にも現れる。光視症。眼華閃発。

がん‐せん【頑癬】グワン‥

白癬菌という糸状菌の寄生により生じる皮膚の湿疹様疾患。青年男子の内股・臀部・躯幹に多く、病巣は縁辺が土俵形に隆起して紅く、中心はやや退紅して暗色を帯びる。かゆみがつよい。たむし。いんきんたむし。

がん‐せん【巌泉】

岩間から湧き出る泉。

がん‐ぜん【眼前】

①目の前。まのあたり。目前。「―の光景」「―に迫る」

②明らかなこと。確かなこと。明白。曾我物語1「兄弟なることは―なり」

がん‐ぜん【頑然】グワン‥

頑固で、他人の言うことをきかないさま。強情なさま。

かんぜん‐うらがき【完全裏書】クワン‥

(→)記名式裏書に同じ。↔無記名裏書。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんぜん‐か【完全花】クワン‥クワ

萼・花冠・雄しべ・雌しべをすべてそなえた花。ウメ・サクラの花の類。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんぜん‐かんご【完全看護】クワン‥

入院患者の世話をすべて病院側で行い、患者側の付添いがいらない看護体制。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんぜん‐きたい【完全気体】クワン‥

(→)理想気体に同じ。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんせん‐きゅう【甘泉宮】

秦の始皇帝が陝西咸陽の北西甘泉山に造営した宮殿。前140〜135年頃漢の武帝が拡張。

かん‐せんきょ【乾船渠】

(→)乾ドックに同じ。

かんぜん‐きょうそう【完全競争】クワン‥キヤウサウ

〔経〕ある財に関して、供給者と需要者の数がきわめて多く、個々の市場参加者は価格に影響を及ぼすことができず、売買される財は同質で、完全な市場情報が与えられていて、市場への参入・退出が自由である、という条件を備えた競争。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんせん‐けいろ【感染経路】

感染症の病原体が人体に侵入する経路。大きく経口感染・経気道感染・接触感染に分けられる。伝染経路。

⇒かん‐せん【感染】

かんぜん‐げんこう【完全原稿】クワン‥カウ

文章・図版・写真などが揃い、レイアウト・組み方などが全部定まっていて、そのまま製版工程へ回せる原稿。また、あとから訂正・加筆などの変更のない原稿。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんぜん‐こよう【完全雇用・完全雇傭】クワン‥

社会に自発的失業・摩擦的失業はあっても、非自発的失業の存在しない状態。↔不完全雇用。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんせん‐ざい【緩染剤】クワン‥

染色において、染料の繊維に対する親和力を緩慢に均等にし、浸透と染着とをよくする目的の薬剤。絹染色における酢酸アンモニウム絹練廃液、羊毛染色における硫酸ナトリウムの類。

かん‐せんじ【官宣旨】クワン‥

平安時代以降、太政官から諸司または社寺などに宛てた下文くだしぶみ形式の公文書。左右の弁官を経て下したので弁官下文べんかんのくだしぶみともいう。公式様文書くしきようもんじょ以外に新たに生まれた形式。

かんぜん‐しあい【完全試合】クワン‥アヒ

(→)パーフェクト‐ゲームに同じ。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんぜん‐しつぎょうしゃ【完全失業者】クワン‥ゲフ‥

働く能力と意志があり、求職活動をしているにもかかわらず、就業の機会を得られない人。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんぜん‐しゅぎ【完全主義】クワン‥

(→)完全癖に同じ。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんせん‐しょう【感染症】‥シヤウ

細菌・ウイルス・真菌・寄生虫・原虫などの感染によっておきる病気。伝染病。

⇒かん‐せん【感染】

かんせんしょう‐ほう【感染症法】‥シヤウハフ

感染症制御のための法律。伝染病予防法に代わり、1999年に施行。感染症を危険性により1〜5類に分類。5年ごとに内容の見直しをはかる。

⇒かん‐せん【感染】

かんぜん‐すう【完全数】クワン‥

自然数nの、nを除くすべての約数の和がnに等しいとき、そのnを完全数という。例えば、6(=1+2+3),28(=1+2+4+7+14)など。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんせんせい‐いちょうえん【感染性胃腸炎】‥ヰチヤウ‥

感染症法で5類感染症に分類されている胃腸疾患。すべての経口感染微生物による疾患を含み、発熱・下痢・嘔吐・腹痛などの症状を呈する。

⇒かん‐せん【感染】

かんぜん‐だんせい【完全弾性】クワン‥

外力を取り除くと同時に変形が消え去って、完全にもとの状態に復するような弾性。ガラスの弾性はこれに近い。「―体」

⇒かん‐ぜん【完全】

かんぜん‐ちょうあく【勧善懲悪】クワン‥

善事をすすめ、悪事をこらしめること。勧懲。

⇒かん‐ぜん【勧善】

かんぜんちょうあくのぞきがらくり【勧善懲悪覗機関】クワン‥

歌舞伎脚本。河竹黙阿弥作。→村井長庵

→文献資料[勧善懲悪覗機関]

かんぜん‐どうたい【完全導体】クワン‥ダウ‥

伝導率が無限大の電気または熱の理想的な仮想導体。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんせん‐ぬい【閑清縫】‥ヌヒ

(閑清という人が始めたという)袋物の端などを、糸を現して、打ち違いにからげ縫うこと。また、その縫い方のもの。

かんぜん‐はんざい【完全犯罪】クワン‥

犯罪によるものであるという証拠を全く残さない犯罪。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんぜん‐ひりょう【完全肥料】クワン‥レウ

窒素・リン酸・カリの3要素を適当に混和した肥料の称。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんせん‐ぶかん【観戦武官】クワン‥クワン

交戦国の許可を得て、戦闘の模様を視察する第三国の武官。

⇒かん‐せん【観戦】

かんぜん‐へいほう【完全平方】クワン‥ハウ

整数または整式が、他の整数または整式の平方になっていること。例えば、9(=32),x2+2x+1(=(x+1)2)など。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんぜん‐へき【完全癖】クワン‥

どこまでも完全さを求めて妥協しない性向。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんせん‐べんごにん【官選弁護人】クワン‥

国選弁護人の旧称。

⇒かん‐せん【官選】

かんぜん‐へんたい【完全変態】クワン‥

昆虫がその発生過程において、卵・幼虫・蛹さなぎの3段階を経過すること。チョウ目・コウチュウ目・ハエ目などに見られる。↔不完全変態。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんぜん‐むけつ【完全無欠】クワン‥

すべて満ちていて欠点が全くないこと。「―を期する」

⇒かん‐ぜん【完全】

かんぜん‐よう【完全葉】クワン‥エフ

葉身・葉柄・托葉の三つをそなえた葉。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんぜん‐りゅうたい【完全流体】クワン‥リウ‥

粘性のない流体。力学的取扱いを簡単にするため仮想したもの。超流動状態の液体ヘリウムは完全流体と見なされる。理想流体。

⇒かん‐ぜん【完全】

かん‐そ【奸訴・姦訴】

わるだくみをして訴えること。

かん‐そ【官租】クワン‥

官府に納める租税。

かん‐そ【閑疎】

人の訪れも少なく静かなこと。太平記27「幽閉―の御住居、垣に苔むし軒に松旧りたるが」

かん‐そ【寒素】

貧しく質素なこと。

かん‐そ【諫疏】

諫言の上書。

かん‐そ【簡素】

むだをなくし質素なこと。「―な結婚式」「手続の―化」

かん‐そ【簡粗】

簡単で粗略なこと。「―な品」

がん‐そ【元祖】グワン‥

①一家系の最初の人。

②ある物事を初めてしだした人。創始者。

がん‐そ【紈素】グワン‥

白色の練絹。

がん‐そ【巌岨】

けわしい岩山。けわしい山路。

かん‐そう【汗瘡】‥サウ

(→)「あせも」に同じ。

かん‐そう【完走】クワン‥

最後まで走りぬくこと。「マラソン―者」

かん‐そう【官奏】クワン‥

古代、太政官の奏聞そうもん。特に田の荒熟の状況を太政官から奏上した儀式。

かん‐そう【官曹】クワンサウ

官庁。役所。主に建物を指す。今昔物語集7「死せし時に、冥官に捕はれて一の―に至る」

かん‐そう【官僧】クワン‥

①官から度牒どちょうを得て公に出家した僧。

②僧正・僧都などの官に任ぜられた僧。

③袍・裳・素絹などの官服または金襴の袈裟けさを着用する僧。

④朝廷に仕える僧。

かん‐そう【疳瘡】‥サウ

漢方で、陰部の腫物はれものや潰瘍かいようをいう。

かん‐そう【乾草】‥サウ

かわかした草。ほしくさ。

かん‐そう【乾燥】‥サウ

湿気や水分がなくなること、また、なくすこと。かわくこと。「空気が―する」「無味―」

⇒かんそう‐いも【乾燥芋】

⇒かんそう‐か【乾燥果】

⇒かんそう‐き【乾燥機】

⇒かんそう‐きこう【乾燥気候】

⇒かんそう‐けっしょう【乾燥血漿】

⇒かんそう‐こうぼ【乾燥酵母】

⇒かんそう‐ざい【乾燥剤】

⇒かんそう‐しつ【乾燥室】

⇒かんそう‐せんたく【乾燥洗濯】

⇒かんそう‐だんねつ‐げんりつ【乾燥断熱減率】

⇒かんそう‐むみ【乾燥無味】

⇒かんそう‐やさい【乾燥野菜】

⇒かんそう‐ゆ【乾燥油】

⇒かんそう‐らん【乾燥卵】

⇒かんそう‐りん【乾燥林】

かん‐そう【喚想】クワンサウ

想い起こすこと。想起。

かん‐そう【敢争】‥サウ

①思いきって争うこと。すすんで争うこと。

②おしきっていさめること。敢諫かんかん。

かん‐そう【間奏】

〔音〕

①何かの途中に音楽を挿入すること。また、その音楽。

②(→)間奏曲に同じ。→インテルメッツォ。

⇒かんそう‐きょく【間奏曲】

かん‐そう【閑窓】‥サウ

ものしずかな家。

かん‐そう【寒草】‥サウ

冬枯れの草。

かん‐そう【感想】‥サウ

心に浮かんだ思い。感じ。所感。所懐。感懐。「―を述べる」「―文」

⇒かんそう‐せん【感想戦】

かん‐そう【歓送】クワン‥

よろこび励まして、出発を見送ること。「卒業生―会」

かん‐そう【盥漱】クワン‥

手を洗い口をすすぐこと。

かん‐そう【翰藻】‥サウ

詩文。

かん‐そう【諫争・諫諍】‥サウ

争ってまでもいさめること。

かん‐そう【還送】クワン‥

送りかえすこと。送還。

かん‐そう【観相】クワンサウ

①人の容貌・骨格を見て、その性質・運命・吉凶を判断すること。人相見にんそうみ。

②世相・人生の喜悲哀楽を観じた連句の付け方。各務かがみ支考が説いた「七名八体しちみょうはったい」の一体。

⇒かんそう‐がく【観相学】

かん‐そう【観想】クワンサウ

①〔仏〕一つの対象に心を集中して深く観察すること。仏や浄土の様相を想起すること。

②〔哲〕(theoria ギリシア・contemplation イギリス)真理・実在を他の目的のためにではなく、それ自体のために知的に眺めること。アリストテレスは観想的生活を人間の最高の生活と考えた。静観。観照。

⇒かんそう‐ねんぶつ【観想念仏】

かん‐そう【檻送】

罪人をおりに入れて送ること。

かん‐そう【檻倉・監倉】‥サウ

牢屋。獄屋。ひとや。

かん‐ぞう【甘草】‥ザウ

マメ科の多年草。中国北部に自生。高さ約1メートルで全体粘質。羽状複葉。夏、淡紫色の蝶形花を穂状につける。根は赤褐色で甘根・甘草と呼び、特殊の甘味をもつ。漢方生薬として鎮痛・鎮咳剤によく使われ、また、醤油などの甘味剤とされた。あまき。あまくさ。〈[季]夏〉。〈伊呂波字類抄〉

⇒甘草の丸呑み

かん‐ぞう【肝臓】‥ザウ

(liver)消化管と門脈で結ばれ、胆嚢とともに胆管で腸に連なる体内最大の腺性器官。腹腔右上部、横隔膜下にあり、赤褐色。左葉・右葉・方形葉・尾葉より成り、右葉下面に胆嚢がある。グリコーゲンの合成・貯蔵・分解、血糖分泌、血漿蛋白などの合成、解毒、胆汁の生成と分泌など代謝の中枢的役割を果たす。肝。→内臓(図)。

⇒かんぞう‐えん【肝臓炎】

⇒かんぞう‐がん【肝臓癌】

⇒かんぞう‐ジストマ【肝臓ジストマ】

⇒かんぞう‐ジストマ‐びょう【肝臓ジストマ病】

⇒かんぞう‐せいざい【肝臓製剤】

⇒かんぞう‐たけ【肝臓茸】

⇒かんぞう‐のうよう【肝臓膿瘍】

かん‐ぞう【萱草】クワンザウ

(カゾウ・ケンゾウとも)

①ユリ科の多年草。中国原産。葉は細長く線状。夏、大きなユリに似た橙赤色の花を1日だけ開

⇒かんぜ【観世】

かん‐せき【缶石】クワン‥

ボイラーで、給水から析出した塩類が内壁に固着したもの。缶滓かんし。

かん‐せき【勘責】

罪を問うために責めること。

かん‐せき【貫籍】クワン‥

⇒かんじゃく

かん‐せき【漢籍】

中国の書物。(中国人が)漢文で書いた書物。からぶみ。漢書かんしょ。仏典に対して外典げてんを指すことがある。

⇒かんせき‐か【漢籍家】

⇒かんせき‐よみ【漢籍読み】

かん‐せき【艦籍】

軍艦の所属する籍。

がん‐せき【岩石】

岩や石。地殻やマントルを構成する物質。通常、数種の鉱物の集合体で、ガラス質物質を含むこともある。成因上、火成岩・堆積岩・変成岩およびマントル物質に分類される。

⇒がんせき‐がく【岩石学】

⇒がんせき‐く【岩石区】

⇒がんせき‐けん【岩石圏】

⇒がんせき‐せんい【岩石繊維】

⇒がんせき‐どうふ【岩石豆腐】

かんせき‐か【漢籍家】

漢籍に通じた人。漢学者。

⇒かん‐せき【漢籍】

がんせき‐がく【岩石学】

地質学の一分科。岩石の性質・産状・相互関係・成因などを研究する学問。

⇒がん‐せき【岩石】

がんせき‐く【岩石区】

一定の地域・地質時代に活動し、共通の特徴をもつ火成岩群の、地理的・時間的ひろがり。

⇒がん‐せき【岩石】

がんせき‐けん【岩石圏】

(→)リソスフェアに同じ。

⇒がん‐せき【岩石】

がんせき‐せんい【岩石繊維】‥ヰ

玄武岩・安山岩などを強熱で熔解して細孔から流し出し、高圧空気などで吹き飛ばして短繊維状としたもの。保温・保冷用、スレート用。ロック‐ファイバー。岩綿。

⇒がん‐せき【岩石】

がんせき‐どうふ【岩石豆腐】

豆腐を焼き固めて昆布で包み、よく煮た料理。また、豆腐に鶉の肉・葛粉などを入れてすり、丸めてゆでたもの。

⇒がん‐せき【岩石】

かん‐せぎょう【寒施行】‥ギヤウ

寒中に餌を得るのに苦しむ狐・狸などに餌を施し与えること。〈[季]冬〉

かんぜ‐きよつぐ【観世清次】クワン‥

観阿弥かんあみの実名。

⇒かんぜ【観世】

かんせき‐よみ【漢籍読み】

①漢文に返り点・送り仮名などをつけ、字順を変えて読む法。漢文訓読法。漢書読み。

②漢学者。

⇒かん‐せき【漢籍】

かんぜ‐こより【観世紙縒・観世紙縷】クワン‥

(観世大夫が始めたものという。一説に、カンジンコヨリ(勧進紙縒)の訛で、勧進奉加者が名を細長い紙に書いて縒より、仏像の胎内などに納めたものに由来するという)紙を細長く切って縒ったもの。かみより。こより。かんぜより。かんじんより。かんじより。

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐ざ【観世座】クワン‥

猿楽の四座の一つ。大和猿楽四座の一つである結崎座ゆうざきざの後。大夫は観世姓を名のる。

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐さこん【観世左近】クワン‥

能役者。シテ方観世流家元の通り名。

①身愛ただちか。9世。法名、黒雪。(1566〜1626)

②元章もとあきら。15世。謡曲の詞句を改訂(「明和の改正」という)。(1722〜1774)

③元滋もとしげ。24世。初名、清久。号、光雪。(1895〜1939)

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐じる【観世汁】クワン‥

薄く切った豆腐を味噌汁に入れ、水で溶いたくず粉でとろみをつけた料理。

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐だゆう【観世大夫】クワン‥ダイフ

観世座の長。すなわち、シテ方観世流の家元。

⇒かんぜ【観世】

かん‐せつ【官設】クワン‥

官府で施設すること。公設。

かん‐せつ【冠雪】クワン‥

上に雪が積もること。また、その雪。「初―」

かん‐せつ【間接】

(indirect)二つのものが中間に何か物事を介して対すること。じかの関係でないこと。また、遠回しに示すこと。「―に言う」↔直接。

⇒かんせつ‐かわせ【間接為替】

⇒かんせつ‐かんげん‐ほう【間接還元法】

⇒かんせつ‐かんせん【間接感染】

⇒かんせつ‐きょうせい【間接強制】

⇒かんせつ‐きんゆう【間接金融】

⇒かんせつ‐こう【間接光】

⇒かんせつ‐さつえい【間接撮影】

⇒かんせつ‐しゃげき【間接射撃】

⇒かんせつ‐しょうこ【間接証拠】

⇒かんせつ‐しょうじゅん【間接照準】

⇒かんせつ‐しょうめい【間接証明】

⇒かんせつ‐しょうめい【間接照明】

⇒かんせつ‐しんり‐しゅぎ【間接審理主義】

⇒かんせつ‐しんりゃく【間接侵略】

⇒かんせつ‐すいり【間接推理】

⇒かんせつ‐ぜい【間接税】

⇒かんせつ‐せいはん【間接正犯】

⇒かんせつ‐せんきょ【間接選挙】

⇒かんせつ‐そけん【間接訴権】

⇒かんせつ‐だいり【間接代理】

⇒かんせつ‐てき【間接的】

⇒かんせつ‐とうし【間接投資】

⇒かんせつ‐ひ【間接費】

⇒かんせつ‐ひりょう【間接肥料】

⇒かんせつ‐ぶもん【間接部門】

⇒かんせつ‐みんしゅせい【間接民主制】

⇒かんせつ‐もくてきご【間接目的語】

⇒かんせつ‐わほう【間接話法】

かん‐せつ【関節】クワン‥

(joint)骨と骨との可動性の連結部。両骨の相対する面には軟骨の薄層があり、周囲は骨膜の延長による関節包につつまれて関節腔を形成する。関節包内面の滑膜からは滑液が分泌され、運動をなめらかにする。一般に関節包周囲は関節靱帯じんたいにより補強される。

⇒かんせつ‐えん【関節炎】

⇒かんせつ‐きょうちょく【関節強直】

⇒かんせつ‐こう【関節腔】

⇒かんせつ‐し【関節肢】

⇒かんせつ‐なんこつ【関節軟骨】

⇒かんせつ‐ねずみ【関節鼠】

⇒かんせつ‐リウマチ【関節リウマチ】

⇒かんせつ‐わざ【関節技】

かん‐せつ【環節】クワン‥

昆虫やミミズのように体が多数の環状の分節から成るものの、その一つ一つをいう。必ずしも体節とは一致しないが、体節を環節と呼ぶこともある。輪節。

⇒かんせつ‐き【環節器】

かん‐ぜつ【冠絶】クワン‥

とびぬけてすぐれていること。「世界に―する」

がん‐せつ【岩屑】

岩盤から風化や浸食・崩壊などではがれた岩石のかけら。岩片。岩塊。

⇒がんせつ‐りゅう【岩屑流】

かんせつ‐えん【関節炎】クワン‥

関節の炎症。関節のはれ・痛み・運動障害などを起こす。化膿性・リウマチ性・淋菌性・結核性などのものがある。

⇒かん‐せつ【関節】

かんせつ‐かわせ【間接為替】‥カハセ

為替の取組方の一つ。資金の支払国と受取国とが直接に為替の取組を行わず、他の一国もしくは数カ国との為替の取組を経由して為替取引を行うもの。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐かんげん‐ほう【間接還元法】‥クワン‥ハフ

〔論〕(→)背理法に同じ。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐かんせん【間接感染】

空気や水などを媒介として病気に感染すること。↔直接感染。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐き【環節器】クワン‥

(→)体節器官に同じ。

⇒かん‐せつ【環節】

かんせつ‐きょうせい【間接強制】‥キヤウ‥

〔法〕裁判所が、任意に債務を履行しない者に対し、一定期間に履行しない時は一定金額を支払うように命じ、心理的に強制して債務の実現を期する強制執行の一方法。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐きょうちょく【関節強直】クワン‥キヤウ‥

関節の運動が不能となった状態。外傷、関節の疾患により、あるいは長期に関節を固定した場合に起こる。関節硬直。

⇒かん‐せつ【関節】

かんせつ‐きんゆう【間接金融】

企業がその資金調達を外部の金融機関からの借入れによって行うもの。個人その他の資金が金融機関を介して供給されるのでこう呼ぶ。↔直接金融。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐こう【間接光】‥クワウ

光源からの光束の大半(90〜100パーセント)を天井・壁などに反射させた光。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐こう【関節腔】クワン‥カウ

滑液でみたされる関節の腔所。かんせつくう。

⇒かん‐せつ【関節】

かんせつ‐さつえい【間接撮影】

人体を透過したX線を蛍光板などで受けて可視像とし、これをカメラで縮小撮影する方法。短時間に多数のX線撮影が可能で、集団検診に用いられる。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐し【関節肢】クワン‥

節足動物特有の脚。一定数の肢節から成り、各肢節間は関節を形成して屈伸が可能。

⇒かん‐せつ【関節】

かんせつ‐しゃげき【間接射撃】

建造物や丘陵などの障害物を隔てて、その先にある直接視認できない目標を射撃すること。↔直接射撃。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐しょうこ【間接証拠】

〔法〕主要事実の証明に間接的に有用な証拠。↔直接証拠。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐しょうじゅん【間接照準】‥セウ‥

直接視認できない目標を射撃する場合、目標地点を判定した上で方向・仰角などを決定して間接に狙いを定めること。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐しょうめい【間接証明】

(→)背理法に同じ。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐しょうめい【間接照明】‥セウ‥

光源からの光を天井・壁などに反射させ、その間接光を利用する照明。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐しんり‐しゅぎ【間接審理主義】

訴訟を審理する裁判所が、直接自ら、弁論の聴取、証拠調べを行うことなく、別に他の機関を設け、その機関の行なった弁論・証拠調べの結果に基づいて裁判を行う原則。↔直接審理主義。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐しんりゃく【間接侵略】

他国の国内勢力に働きかけ、内乱などを起こさせることによって侵略すること。↔直接侵略。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐すいり【間接推理】

二つまたはそれ以上の判断を前提として、それら相互の関係から結論を導く推理。三段論法や帰納的推理など。↔直接推理。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐ぜい【間接税】

法律上の納税義務者と実際の租税負担者とが一致しない租税。消費税・酒税・揮発油税の類。↔直接税。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐せいはん【間接正犯】

責任能力のない者または犯意のない他人の行為を利用して、自己の犯罪を実現すること。幼児をそそのかして物を盗ませる類。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐せんきょ【間接選挙】

候補者の当選が、一般有権者によって選出された選挙人の投票によって決定される選挙。アメリカ大統領の選挙がその例。複選挙。↔直接選挙。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐そけん【間接訴権】

(→)債権者代位権に同じ。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐だいり【間接代理】

問屋や仲買人の行為のように、他人の計算において自己の名で法律行為をなすこと。法律行為の効果がいったん間接代理人に帰属して、その後この者から本人に移転される点で、普通の代理(直接代理)とは異なる。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐てき【間接的】

人や物を介して行うさま。遠回しなさま。「―な影響」「―に批判する」

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐とうし【間接投資】

資本輸出のうち、外国企業にたいする経営支配を伴わない証券取得や、外国政府・民間企業にたいする貸付。↔直接投資。→証券投資。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐なんこつ【関節軟骨】クワン‥

骨の関節面を覆う軟骨。

⇒かん‐せつ【関節】

かんせつ‐ねずみ【関節鼠】クワン‥

関節腔内に生じる遊離小体。本態は多様で、骨・軟骨・滑膜の小片、滲出しんしゅつ物の凝固物など。骨軟骨炎・関節炎・関節症・外傷に伴う。米粒体。

⇒かん‐せつ【関節】

かんせつ‐ひ【間接費】

原価計算上、一定単位の製品の製造において直接的に認識できない原価要素。間接材料費・間接労務費・間接経費など。↔直接費。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐ひりょう【間接肥料】‥レウ

間接に作物の生育を助ける肥料。石灰質肥料に代表される。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐ぶもん【間接部門】

企業で、収益に直接関わらない業務を行う部門。総務・経理など。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐みんしゅせい【間接民主制】

(→)代表民主制に同じ。

⇒かん‐せつ【間接】

かんせつ‐もくてきご【間接目的語】

〔言〕(indirect object)文の成分の一つ。授受の対象・利益者などを表す語。

⇒かん‐せつ【間接】

かん‐せつや【韓雪野】

⇒ハン=ソリャ

かんせつ‐リウマチ【関節リウマチ】クワン‥

リウマチ性の関節の疾患。リウマチ熱に伴う関節炎と慢性関節リウマチ(リウマトイド関節炎)とがある。

⇒かん‐せつ【関節】

がんせつ‐りゅう【岩屑流】‥リウ

斜面の崩壊によって生じた岩石片や土砂の集合体が、谷などに沿って低い方へ流れる現象。水を多く含む泥流と区別する。

⇒がん‐せつ【岩屑】

かんせつ‐わざ【関節技】クワン‥

柔道の技の一つ。相手の関節を痛めつける技。肘ひじ関節以外は禁止。

⇒かん‐せつ【関節】

かんせつ‐わほう【間接話法】‥ハフ

(indirect speech)誰かが述べたり書いたり考えたりした内容を、話し手の立場から見た表現に置き換えて伝える話法。伝達話法。↔直接話法

⇒かん‐せつ【間接】

かんぜ‐てつのじょう【観世銕之丞】クワン‥

能役者。シテ方観世流分家の当主の通り名。

①(6世)観世華雪。

②(7世)初名、茂・織雄。雅雪と号す。(1898〜1988)

③(8世)初名、静夫。静雪と号す。(1931〜2000)

⇒かんぜ【観世】

がんぜ‐な・い【頑是無い】グワン‥

〔形〕

幼くてまだ是非・善悪のわきまえがない。ききわけがない。転じて、無邪気である。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「お捨は何の―・く母様に会ひたい」。「まだ―・い子供」

かんぜ‐ながとし【観世長俊】クワン‥

室町後期の能役者・能作者。観世座のワキ方。通称、弥次郎。観世信光の長男。「輪蔵」「大社」「正尊」など、にぎやかな能を作る。(1488〜1541)

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐のぶみつ【観世信光】クワン‥

室町後期の能役者・能作者。観世座の大鼓おおつづみ方。通称、小次郎。元重もとしげの7子。「玉井」「羅生門」「紅葉狩」「舟弁慶」など、にぎやかで華麗な能を多く作る。ほかに「遊行柳」「胡蝶」など。(1450〜1516)

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐ひさお【観世寿夫】クワン‥ヲ

能役者。シテ方観世流。7世銕之丞てつのじょうの長男。第二次大戦後を代表する能楽師。古典の再生に努めた。(1925〜1978)

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐ぶ【観世麩】クワン‥

焼麩やきふの一種。横断面に観世水に似た青い渦の模様がある。

⇒かんぜ【観世】

かん‐ぜみ【寒蝉】

秋の末に鳴く蝉。ツクツクボウシまたはヒグラシの古称か。かんせん。〈倭名類聚鈔19〉

かんぜ‐みず【観世水】クワン‥ミヅ

(観世大夫の紋所だからいう)渦を巻いた水の文様。

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐もときよ【観世元清】クワン‥

世阿弥ぜあみの本名。

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐もとしげ【観世元重】クワン‥

室町中期の能役者。足利義教・義政時代の名手。観世流3世。通称、三郎。法名、音阿弥おんなみ。世阿弥の弟四郎の子。はじめ世阿弥の養嗣子となるが、のち廃嫡されたらしく、義教の後援のもとに世阿弥の実子観世元雅と対立して圧倒した。(1398〜1467)

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐もとまさ【観世元雅】クワン‥

室町中期の能役者・能作者。通称、十郎。元清(世阿弥)の子。観世大夫3世だが、現家元の系図では代数に入れない。若年より名手とうたわれたが、早世。作「隅田川」「盛久」「弱法師よろぼし」など。(1400?〜1432)

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐よしゆき【観世喜之】クワン‥

能役者。シテ方観世流。

①(初世)観世銕之丞てつのじょう家の分家2代目。初代清之の養子。観世九皐きゅうこう会を主宰。(1885〜1940)

②(2世)初世の養子。本名、武雄。(1902〜1977)

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐より【観世縒】クワン‥

(→)観世紙縒かんぜこよりに同じ。

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐りゅう【観世流】クワン‥リウ

①能楽のシテ方の流派。観阿弥を祖とする。

②能楽の小鼓方の流派。観世九郎豊次(1525〜1585)が宮増弥左衛門親賢(1482〜1556)から受けて創始。

③能楽の大鼓方の流派。観世弥三郎信方(1672〜1718)を祖とする。近年まで宝生錬三郎派といわれた。

④能楽の太鼓方の流派。観世与四郎吉国(1440〜1493)を祖とする。

⇒かんぜ【観世】

かん‐せん【甘泉】

うまい水の湧き出る泉。

かん‐せん【汗腺】

皮膚の真皮または皮下結合組織中にあって、汗を分泌する管状の腺。エクリン腺とアポクリン腺とがある。エクリン腺からの分泌は体温の調節に役立ち、アポクリン腺からの分泌は特有な体臭を与える。→皮膚(図)

かん‐せん【官船】クワン‥

官有の船舶。

かん‐せん【官撰】クワン‥

官府で編集・選定すること。

かん‐せん【官賤】クワン‥

官有の賤民。古代、陵戸りょうこ・官戸・官奴婢かんぬひの3種があった。↔私賤

かん‐せん【官選】クワン‥

政府が選ぶこと。↔民選↔公選。

⇒かんせん‐べんごにん【官選弁護人】

かん‐せん【乾癬】

銀白色雲母様の葉状鱗屑りんせつを生じる慢性皮膚病。遺伝的素因に種々の環境要因が加わって発症し、治りにくい。特に、肘ひじ・膝蓋・頭部に発する。

かん‐せん【貫穿】クワン‥

つらぬきうがつこと。学術などを深くきわめること。

かん‐せん【敢戦】

死を覚悟して思い切って戦うこと。必死の戦闘。敢闘。

かん‐せん【酣戦】

(「酣」は、たけなわの意)戦闘の真っ最中。敵味方が入り乱れて戦うこと。

かん‐せん【寒泉】

つめたい泉。冬の泉。

かん‐せん【寒蝉】

[礼記月令「白露降、寒蝉鳴」]

⇒かんぜみ。謡曲、俊寛「―枯木を抱きて、鳴尽して首を廻らさず」

かん‐せん【幹線】

道路・鉄道・電信などの主な道筋となる線。本線。「―道路」↔支線

かん‐せん【感染】

(infection)

①病原体が体中に侵入すること。また、病気がうつること。「流感に―する」

②他の影響を受けてその風に染まること。かぶれること。「悪に―する」

⇒かんせん‐けいろ【感染経路】

⇒かんせん‐しょう【感染症】

⇒かんせんしょう‐ほう【感染症法】

⇒かんせんせい‐いちょうえん【感染性胃腸炎】

かん‐せん【盥洗】クワン‥

手足を洗うこと。

かん‐せん【簡選】

(「簡」も、えらぶ意)選ぶこと。また、選ばれた人。簡抜。簡択。

かん‐せん【観戦】クワン‥

戦闘などの模様を視察すること。また、試合などを見物すること。「野球を―する」「―記」

⇒かんせん‐ぶかん【観戦武官】

かん‐せん【灌洗】クワン‥

そそぎ洗うこと。

かん‐せん【艦船】

軍艦と船舶。

かん‐ぜん【完全】クワン‥

すべてそなわっていて、足りないところのないこと。欠点のないこと。すべてに及ぶこと。「―を期する」「―な形で保存する」「―に失敗だ」

⇒かんぜん‐うらがき【完全裏書】

⇒かんぜん‐か【完全花】

⇒かんぜん‐かんご【完全看護】

⇒かんぜん‐きたい【完全気体】

⇒かんぜん‐きょうそう【完全競争】

⇒かんぜん‐げんこう【完全原稿】

⇒かんぜん‐こよう【完全雇用・完全雇傭】

⇒かんぜん‐しあい【完全試合】

⇒かんぜん‐しつぎょうしゃ【完全失業者】

⇒かんぜん‐しゅぎ【完全主義】

⇒かんぜん‐すう【完全数】

⇒かんぜん‐だんせい【完全弾性】

⇒かんぜん‐どうたい【完全導体】

⇒かんぜん‐はんざい【完全犯罪】

⇒かんぜん‐ひりょう【完全肥料】

⇒かんぜん‐へいほう【完全平方】

⇒かんぜん‐へき【完全癖】

⇒かんぜん‐へんたい【完全変態】

⇒かんぜん‐むけつ【完全無欠】

⇒かんぜん‐よう【完全葉】

⇒かんぜん‐りゅうたい【完全流体】

かん‐ぜん【完然】クワン‥

①完全なさま。足りない所のないさま。

②自得するさま。

かん‐ぜん【莞然】クワン‥

にっこり笑うさま。莞爾かんじ。

かん‐ぜん【敢然】

思いきってするさま。「―として主張する」「―と戦う」

かん‐ぜん【渙然】クワン‥

解けるさま。「―氷釈す」

かん‐ぜん【間然】

(「間」は、すきまの意)非難すべき欠点のあるさま。かれこれ言われるすきまのあるさま。「―する所がない」

かん‐ぜん【閑全】

どこまでも静かでみやびやかなこと。二曲三体人形図「躰は―にて遊風をなす所老木に花の開かんが如し」

かん‐ぜん【寒蝉】

⇒かんぜみ

かん‐ぜん【勧善】クワン‥

善事をすすめること。

⇒かんぜん‐ちょうあく【勧善懲悪】

かん‐ぜん【煥然】クワン‥

光りかがやくさま。

かん‐ぜん【歓然】クワン‥

喜ぶさま。

がん‐せん【紈扇】グワン‥

白い練絹を張った扇。

がん‐せん【眼閃】

眼に機械的・電気的刺激などを加えたとき瞬間的に生じる光覚。網膜の興奮によるもので、網膜剥離などの眼疾患にも現れる。光視症。眼華閃発。

がん‐せん【頑癬】グワン‥

白癬菌という糸状菌の寄生により生じる皮膚の湿疹様疾患。青年男子の内股・臀部・躯幹に多く、病巣は縁辺が土俵形に隆起して紅く、中心はやや退紅して暗色を帯びる。かゆみがつよい。たむし。いんきんたむし。

がん‐せん【巌泉】

岩間から湧き出る泉。

がん‐ぜん【眼前】

①目の前。まのあたり。目前。「―の光景」「―に迫る」

②明らかなこと。確かなこと。明白。曾我物語1「兄弟なることは―なり」

がん‐ぜん【頑然】グワン‥

頑固で、他人の言うことをきかないさま。強情なさま。

かんぜん‐うらがき【完全裏書】クワン‥

(→)記名式裏書に同じ。↔無記名裏書。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんぜん‐か【完全花】クワン‥クワ

萼・花冠・雄しべ・雌しべをすべてそなえた花。ウメ・サクラの花の類。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんぜん‐かんご【完全看護】クワン‥

入院患者の世話をすべて病院側で行い、患者側の付添いがいらない看護体制。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんぜん‐きたい【完全気体】クワン‥

(→)理想気体に同じ。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんせん‐きゅう【甘泉宮】

秦の始皇帝が陝西咸陽の北西甘泉山に造営した宮殿。前140〜135年頃漢の武帝が拡張。

かん‐せんきょ【乾船渠】

(→)乾ドックに同じ。

かんぜん‐きょうそう【完全競争】クワン‥キヤウサウ

〔経〕ある財に関して、供給者と需要者の数がきわめて多く、個々の市場参加者は価格に影響を及ぼすことができず、売買される財は同質で、完全な市場情報が与えられていて、市場への参入・退出が自由である、という条件を備えた競争。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんせん‐けいろ【感染経路】

感染症の病原体が人体に侵入する経路。大きく経口感染・経気道感染・接触感染に分けられる。伝染経路。

⇒かん‐せん【感染】

かんぜん‐げんこう【完全原稿】クワン‥カウ

文章・図版・写真などが揃い、レイアウト・組み方などが全部定まっていて、そのまま製版工程へ回せる原稿。また、あとから訂正・加筆などの変更のない原稿。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんぜん‐こよう【完全雇用・完全雇傭】クワン‥

社会に自発的失業・摩擦的失業はあっても、非自発的失業の存在しない状態。↔不完全雇用。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんせん‐ざい【緩染剤】クワン‥

染色において、染料の繊維に対する親和力を緩慢に均等にし、浸透と染着とをよくする目的の薬剤。絹染色における酢酸アンモニウム絹練廃液、羊毛染色における硫酸ナトリウムの類。

かん‐せんじ【官宣旨】クワン‥

平安時代以降、太政官から諸司または社寺などに宛てた下文くだしぶみ形式の公文書。左右の弁官を経て下したので弁官下文べんかんのくだしぶみともいう。公式様文書くしきようもんじょ以外に新たに生まれた形式。

かんぜん‐しあい【完全試合】クワン‥アヒ

(→)パーフェクト‐ゲームに同じ。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんぜん‐しつぎょうしゃ【完全失業者】クワン‥ゲフ‥

働く能力と意志があり、求職活動をしているにもかかわらず、就業の機会を得られない人。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんぜん‐しゅぎ【完全主義】クワン‥

(→)完全癖に同じ。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんせん‐しょう【感染症】‥シヤウ

細菌・ウイルス・真菌・寄生虫・原虫などの感染によっておきる病気。伝染病。

⇒かん‐せん【感染】

かんせんしょう‐ほう【感染症法】‥シヤウハフ

感染症制御のための法律。伝染病予防法に代わり、1999年に施行。感染症を危険性により1〜5類に分類。5年ごとに内容の見直しをはかる。

⇒かん‐せん【感染】

かんぜん‐すう【完全数】クワン‥

自然数nの、nを除くすべての約数の和がnに等しいとき、そのnを完全数という。例えば、6(=1+2+3),28(=1+2+4+7+14)など。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんせんせい‐いちょうえん【感染性胃腸炎】‥ヰチヤウ‥

感染症法で5類感染症に分類されている胃腸疾患。すべての経口感染微生物による疾患を含み、発熱・下痢・嘔吐・腹痛などの症状を呈する。

⇒かん‐せん【感染】

かんぜん‐だんせい【完全弾性】クワン‥

外力を取り除くと同時に変形が消え去って、完全にもとの状態に復するような弾性。ガラスの弾性はこれに近い。「―体」

⇒かん‐ぜん【完全】

かんぜん‐ちょうあく【勧善懲悪】クワン‥

善事をすすめ、悪事をこらしめること。勧懲。

⇒かん‐ぜん【勧善】

かんぜんちょうあくのぞきがらくり【勧善懲悪覗機関】クワン‥

歌舞伎脚本。河竹黙阿弥作。→村井長庵

→文献資料[勧善懲悪覗機関]

かんぜん‐どうたい【完全導体】クワン‥ダウ‥

伝導率が無限大の電気または熱の理想的な仮想導体。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんせん‐ぬい【閑清縫】‥ヌヒ

(閑清という人が始めたという)袋物の端などを、糸を現して、打ち違いにからげ縫うこと。また、その縫い方のもの。

かんぜん‐はんざい【完全犯罪】クワン‥

犯罪によるものであるという証拠を全く残さない犯罪。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんぜん‐ひりょう【完全肥料】クワン‥レウ

窒素・リン酸・カリの3要素を適当に混和した肥料の称。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんせん‐ぶかん【観戦武官】クワン‥クワン

交戦国の許可を得て、戦闘の模様を視察する第三国の武官。

⇒かん‐せん【観戦】

かんぜん‐へいほう【完全平方】クワン‥ハウ

整数または整式が、他の整数または整式の平方になっていること。例えば、9(=32),x2+2x+1(=(x+1)2)など。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんぜん‐へき【完全癖】クワン‥

どこまでも完全さを求めて妥協しない性向。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんせん‐べんごにん【官選弁護人】クワン‥

国選弁護人の旧称。

⇒かん‐せん【官選】

かんぜん‐へんたい【完全変態】クワン‥

昆虫がその発生過程において、卵・幼虫・蛹さなぎの3段階を経過すること。チョウ目・コウチュウ目・ハエ目などに見られる。↔不完全変態。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんぜん‐むけつ【完全無欠】クワン‥

すべて満ちていて欠点が全くないこと。「―を期する」

⇒かん‐ぜん【完全】

かんぜん‐よう【完全葉】クワン‥エフ

葉身・葉柄・托葉の三つをそなえた葉。

⇒かん‐ぜん【完全】

かんぜん‐りゅうたい【完全流体】クワン‥リウ‥

粘性のない流体。力学的取扱いを簡単にするため仮想したもの。超流動状態の液体ヘリウムは完全流体と見なされる。理想流体。

⇒かん‐ぜん【完全】

かん‐そ【奸訴・姦訴】

わるだくみをして訴えること。

かん‐そ【官租】クワン‥

官府に納める租税。

かん‐そ【閑疎】

人の訪れも少なく静かなこと。太平記27「幽閉―の御住居、垣に苔むし軒に松旧りたるが」

かん‐そ【寒素】

貧しく質素なこと。

かん‐そ【諫疏】

諫言の上書。

かん‐そ【簡素】

むだをなくし質素なこと。「―な結婚式」「手続の―化」

かん‐そ【簡粗】

簡単で粗略なこと。「―な品」

がん‐そ【元祖】グワン‥

①一家系の最初の人。

②ある物事を初めてしだした人。創始者。

がん‐そ【紈素】グワン‥

白色の練絹。

がん‐そ【巌岨】

けわしい岩山。けわしい山路。

かん‐そう【汗瘡】‥サウ

(→)「あせも」に同じ。

かん‐そう【完走】クワン‥

最後まで走りぬくこと。「マラソン―者」

かん‐そう【官奏】クワン‥

古代、太政官の奏聞そうもん。特に田の荒熟の状況を太政官から奏上した儀式。

かん‐そう【官曹】クワンサウ

官庁。役所。主に建物を指す。今昔物語集7「死せし時に、冥官に捕はれて一の―に至る」

かん‐そう【官僧】クワン‥

①官から度牒どちょうを得て公に出家した僧。

②僧正・僧都などの官に任ぜられた僧。

③袍・裳・素絹などの官服または金襴の袈裟けさを着用する僧。

④朝廷に仕える僧。

かん‐そう【疳瘡】‥サウ

漢方で、陰部の腫物はれものや潰瘍かいようをいう。

かん‐そう【乾草】‥サウ

かわかした草。ほしくさ。

かん‐そう【乾燥】‥サウ

湿気や水分がなくなること、また、なくすこと。かわくこと。「空気が―する」「無味―」

⇒かんそう‐いも【乾燥芋】

⇒かんそう‐か【乾燥果】

⇒かんそう‐き【乾燥機】

⇒かんそう‐きこう【乾燥気候】

⇒かんそう‐けっしょう【乾燥血漿】

⇒かんそう‐こうぼ【乾燥酵母】

⇒かんそう‐ざい【乾燥剤】

⇒かんそう‐しつ【乾燥室】

⇒かんそう‐せんたく【乾燥洗濯】

⇒かんそう‐だんねつ‐げんりつ【乾燥断熱減率】

⇒かんそう‐むみ【乾燥無味】

⇒かんそう‐やさい【乾燥野菜】

⇒かんそう‐ゆ【乾燥油】

⇒かんそう‐らん【乾燥卵】

⇒かんそう‐りん【乾燥林】

かん‐そう【喚想】クワンサウ

想い起こすこと。想起。

かん‐そう【敢争】‥サウ

①思いきって争うこと。すすんで争うこと。

②おしきっていさめること。敢諫かんかん。

かん‐そう【間奏】

〔音〕

①何かの途中に音楽を挿入すること。また、その音楽。

②(→)間奏曲に同じ。→インテルメッツォ。

⇒かんそう‐きょく【間奏曲】

かん‐そう【閑窓】‥サウ

ものしずかな家。

かん‐そう【寒草】‥サウ

冬枯れの草。

かん‐そう【感想】‥サウ

心に浮かんだ思い。感じ。所感。所懐。感懐。「―を述べる」「―文」

⇒かんそう‐せん【感想戦】

かん‐そう【歓送】クワン‥

よろこび励まして、出発を見送ること。「卒業生―会」

かん‐そう【盥漱】クワン‥

手を洗い口をすすぐこと。

かん‐そう【翰藻】‥サウ

詩文。

かん‐そう【諫争・諫諍】‥サウ

争ってまでもいさめること。

かん‐そう【還送】クワン‥

送りかえすこと。送還。

かん‐そう【観相】クワンサウ

①人の容貌・骨格を見て、その性質・運命・吉凶を判断すること。人相見にんそうみ。

②世相・人生の喜悲哀楽を観じた連句の付け方。各務かがみ支考が説いた「七名八体しちみょうはったい」の一体。

⇒かんそう‐がく【観相学】

かん‐そう【観想】クワンサウ

①〔仏〕一つの対象に心を集中して深く観察すること。仏や浄土の様相を想起すること。

②〔哲〕(theoria ギリシア・contemplation イギリス)真理・実在を他の目的のためにではなく、それ自体のために知的に眺めること。アリストテレスは観想的生活を人間の最高の生活と考えた。静観。観照。

⇒かんそう‐ねんぶつ【観想念仏】

かん‐そう【檻送】

罪人をおりに入れて送ること。

かん‐そう【檻倉・監倉】‥サウ

牢屋。獄屋。ひとや。

かん‐ぞう【甘草】‥ザウ

マメ科の多年草。中国北部に自生。高さ約1メートルで全体粘質。羽状複葉。夏、淡紫色の蝶形花を穂状につける。根は赤褐色で甘根・甘草と呼び、特殊の甘味をもつ。漢方生薬として鎮痛・鎮咳剤によく使われ、また、醤油などの甘味剤とされた。あまき。あまくさ。〈[季]夏〉。〈伊呂波字類抄〉

⇒甘草の丸呑み

かん‐ぞう【肝臓】‥ザウ

(liver)消化管と門脈で結ばれ、胆嚢とともに胆管で腸に連なる体内最大の腺性器官。腹腔右上部、横隔膜下にあり、赤褐色。左葉・右葉・方形葉・尾葉より成り、右葉下面に胆嚢がある。グリコーゲンの合成・貯蔵・分解、血糖分泌、血漿蛋白などの合成、解毒、胆汁の生成と分泌など代謝の中枢的役割を果たす。肝。→内臓(図)。

⇒かんぞう‐えん【肝臓炎】

⇒かんぞう‐がん【肝臓癌】

⇒かんぞう‐ジストマ【肝臓ジストマ】

⇒かんぞう‐ジストマ‐びょう【肝臓ジストマ病】

⇒かんぞう‐せいざい【肝臓製剤】

⇒かんぞう‐たけ【肝臓茸】

⇒かんぞう‐のうよう【肝臓膿瘍】

かん‐ぞう【萱草】クワンザウ

(カゾウ・ケンゾウとも)

①ユリ科の多年草。中国原産。葉は細長く線状。夏、大きなユリに似た橙赤色の花を1日だけ開広辞苑 ページ 4490 での【○甘井先ず竭く】単語。