複数辞典一括検索+![]()

![]()

○牙を剥くきばをむく🔗⭐🔉

○牙を剥くきばをむく

相手に敵意を抱いて立ち向かう。

⇒き‐ば【牙】

き‐はん【帰帆】

帰路につく帆掛け船。港に帰る船。

き‐はん【規範・軌範】

(Norm ドイツ)(「軌」は道筋の意)

①のり。てほん。模範。

②〔哲〕のっとるべき規則。判断・評価または行為などの拠るべき手本・基準。

⇒きはん‐がく【規範学】

⇒きはん‐し【軌範師】

⇒きはんてき‐せきにんろん【規範的責任論】

⇒きはん‐ぶんぽう【規範文法】

⇒きはん‐ほうそく【規範法則】

⇒きはん‐りんりがく【規範倫理学】

き‐はん【羈絆】

①牛馬などを綱などでつなぎとめること。また、その物。

②行動を束縛するもの。足手まといになるもの。ほだし。きずな。

き‐ばん【基板】

電子部品を組み込むプリント板。また、集積回路を組み込むシリコンの単結晶板。

き‐ばん【基盤】

物事を支えるよりどころ。物事の土台。基礎。基本。「生活の―」「―整備」

ぎ‐はん【偽版】

偽作の版木。また、その印刷物。にせはん。

ぎ‐はん【儀範】

よりどころとすべき模範。のり。規範。

きはん‐がく【規範学】

(normative sciences)対象がいかにあるかという事実を記述する経験科学に対し、対象がいかにあるべきかという当為を問題とし、またその基準として価値・規範を考える学問。論理学・倫理学・美学など。

⇒き‐はん【規範・軌範】

きはん‐し【軌範師】

〔仏〕(→)阿闍梨あじゃりに同じ。

⇒き‐はん【規範・軌範】

き‐ばんし【生半紙】

混ぜ物のない純粋の和紙でつくった半紙。

きはん‐せん【機帆船】

発動機付き帆船の略。機関と帆を備えた、割合に小形の船。かつて沿岸の貨物輸送に用いられた。

きはんてき‐せきにんろん【規範的責任論】

〔法〕責任の本質は、非難ないし非難可能性という規範的なものであるとする理論。↔心理的責任論。

⇒き‐はん【規範・軌範】

きはん‐ぶんぽう【規範文法】‥パフ

(prescriptive grammar)ある社会において正しいとみなされる言語の使用法を示し、それを教える目的で作られた文法。→記述文法。

⇒き‐はん【規範・軌範】

きはん‐ほうそく【規範法則】‥ハフ‥

事実のあり方を述べる自然法則に対して、こうしなければならないという形をとる当為の法則。道徳の法則や論理の法則など。

⇒き‐はん【規範・軌範】

きはん‐りょく【既判力】

〔法〕判決の確定によりその判断が不動のものとなり、同一の点についてはもはや再び訴訟上争わさせないという不再理の効力。→確定力

きはん‐りんりがく【規範倫理学】

倫理学の目的は、人間がよく生きるための道徳原理や規範を提示し、その正当性を根拠づけることにあるとする立場。カントやシェーラーの倫理学。道徳や習俗を社会現象として捉え、その事実を記述することを目的とする記述倫理学の立場と対立する。

⇒き‐はん【規範・軌範】

き‐ひ【忌避】

①[論衡四諱]忌み避けること。きらって避けること。「徴兵を―する」

②〔法〕訴訟事件等において、裁判官または裁判所書記官などが不公平な裁判を行うおそれのある場合に、訴訟当事者の申立てによって、それらの人をその事件の職務執行から排除すること。→除斥じょせき

き‐ひ【基肥】

⇒もとごえ

きび【黍・稷】

(キミ(黍)の転)イネ科の一年生作物。インド原産とされ、中国では古くから主要な穀物で五穀の一つ。古く朝鮮を経て渡来したが、現在はほとんど栽培しない。果実は、食用・飼料、また餅菓子・酒などの原料。粳うるちと糯もちとがある。茎は黍稈きびがら細工の材料。〈[季]秋〉。〈類聚名義抄〉

きび

きび【吉備】

山陽地方の古代国名。大化改新後、備前・備中・備後・美作みまさかに分かつ。

きび【吉備】

姓氏の一つ。

⇒きび‐の‐まきび【吉備真備】

き‐び【気味】

(キミの転とも、ビは「味」の漢音よみともいう)

①おもむき。味わい。

②気持。狂言、萩大名「一口くうてみたい―が有よ」。「―が悪い」

⇒気味の好い

き‐び【機微】

容易には察せられない微妙な事情・おもむき。「人情の―に触れる」

き‐び【羈縻】

(「羈」は馬の手綱、「縻」は牛の引綱の意)つなぎとめること。また、そのもの。中国の王朝が周辺の弱小民族に対する支配政策として、その有力者を懐柔し自治を許して間接統治したことにいう。

き‐び【驥尾】

駿馬しゅんめの尾。または駿馬の後方。

⇒驥尾に付す

きび‐がく【吉備楽】

雅楽から出た近代楽舞。歌謡を主とし、箏・笙・横笛・篳篥ひちりきを伴奏とする。1872年(明治5)岡山の雅楽家、岸本芳秀(1821〜1890)が創始。金光教・黒住教の祭楽。

きびがら‐ざいく【黍稈細工】

色彩を施したキビ・トウモロコシの茎の芯と、細く割いたその皮を材料として、種々の形をつくる手細工。また、その細工品。

きびがら姉さま(鳥取)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

きび【吉備】

山陽地方の古代国名。大化改新後、備前・備中・備後・美作みまさかに分かつ。

きび【吉備】

姓氏の一つ。

⇒きび‐の‐まきび【吉備真備】

き‐び【気味】

(キミの転とも、ビは「味」の漢音よみともいう)

①おもむき。味わい。

②気持。狂言、萩大名「一口くうてみたい―が有よ」。「―が悪い」

⇒気味の好い

き‐び【機微】

容易には察せられない微妙な事情・おもむき。「人情の―に触れる」

き‐び【羈縻】

(「羈」は馬の手綱、「縻」は牛の引綱の意)つなぎとめること。また、そのもの。中国の王朝が周辺の弱小民族に対する支配政策として、その有力者を懐柔し自治を許して間接統治したことにいう。

き‐び【驥尾】

駿馬しゅんめの尾。または駿馬の後方。

⇒驥尾に付す

きび‐がく【吉備楽】

雅楽から出た近代楽舞。歌謡を主とし、箏・笙・横笛・篳篥ひちりきを伴奏とする。1872年(明治5)岡山の雅楽家、岸本芳秀(1821〜1890)が創始。金光教・黒住教の祭楽。

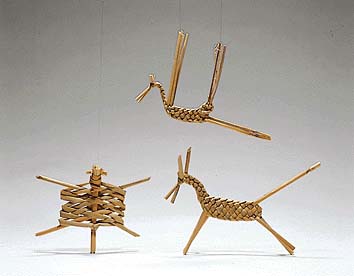

きびがら‐ざいく【黍稈細工】

色彩を施したキビ・トウモロコシの茎の芯と、細く割いたその皮を材料として、種々の形をつくる手細工。また、その細工品。

きびがら姉さま(鳥取)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

きびがら細工(栃木)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

きびがら細工(栃木)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

きびがら細工(沖縄石垣島)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

きびがら細工(沖縄石垣島)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

きびがら細工(香川)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

きびがら細工(香川)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

き‐びき【忌引】

①近親が死去した場合に家にこもって喪に服すこと。

②忌のため勤務先・学校を休むこと。また、そのために認められた休暇。

きび‐きび

無駄がなく速やかに行動するさま。態度が生き生きとしていて気持のよいさま。「―と立ち働く」「―した接客態度」

きひ‐ざい【忌避剤】

害虫など有害動物が匂いや味などを嫌って作物・人畜などに近寄らないようにするために用いる薬剤。ナフタリンもその一種。↔誘引剤

きびし・い【厳しい】

〔形〕[文]きび・し(シク)

(平安初期にはク活用)

①厳重である。おごそかである。枕草子92「行事の蔵人のいと―・しうもてなして」。「警戒が―・い」

②激しく容赦ない。むごい。大鏡道長「王の―・しうなりなば、世の人いかが堪へむ」。「―・い訓練」「―・く叱る」

③傾斜が急で角だっている。けわしい。長秋詠藻「荒き海―・しき山の中なれど」

④物事の状態や人の表情などが緊張している。「―・い国際情勢」「―・い表情」

⑤はなはだしい。ひどい。「寒さが―・い」

⑥並一通りでない。たいしたものである。金々先生栄花夢「これは―・い。さつまやの源五兵衛ときて居る」

きびしょ

(「急焼」の唐音の転)(→)急須きゅうすに同じ。

きびす【踵】

①かかと。くびす。

②履物のかかとにあたる部分。

⇒踵を返す

⇒踵を接する

⇒踵をめぐらす

きびすけ【気味助】

気味のよい事を人名のようにいった語。他をはやし立てるのにいう。浮世風呂前「是で行かうか。あれで行かうか。まづかう行け。ヤ、―、―」

き‐びき【忌引】

①近親が死去した場合に家にこもって喪に服すこと。

②忌のため勤務先・学校を休むこと。また、そのために認められた休暇。

きび‐きび

無駄がなく速やかに行動するさま。態度が生き生きとしていて気持のよいさま。「―と立ち働く」「―した接客態度」

きひ‐ざい【忌避剤】

害虫など有害動物が匂いや味などを嫌って作物・人畜などに近寄らないようにするために用いる薬剤。ナフタリンもその一種。↔誘引剤

きびし・い【厳しい】

〔形〕[文]きび・し(シク)

(平安初期にはク活用)

①厳重である。おごそかである。枕草子92「行事の蔵人のいと―・しうもてなして」。「警戒が―・い」

②激しく容赦ない。むごい。大鏡道長「王の―・しうなりなば、世の人いかが堪へむ」。「―・い訓練」「―・く叱る」

③傾斜が急で角だっている。けわしい。長秋詠藻「荒き海―・しき山の中なれど」

④物事の状態や人の表情などが緊張している。「―・い国際情勢」「―・い表情」

⑤はなはだしい。ひどい。「寒さが―・い」

⑥並一通りでない。たいしたものである。金々先生栄花夢「これは―・い。さつまやの源五兵衛ときて居る」

きびしょ

(「急焼」の唐音の転)(→)急須きゅうすに同じ。

きびす【踵】

①かかと。くびす。

②履物のかかとにあたる部分。

⇒踵を返す

⇒踵を接する

⇒踵をめぐらす

きびすけ【気味助】

気味のよい事を人名のようにいった語。他をはやし立てるのにいう。浮世風呂前「是で行かうか。あれで行かうか。まづかう行け。ヤ、―、―」

きび【吉備】

山陽地方の古代国名。大化改新後、備前・備中・備後・美作みまさかに分かつ。

きび【吉備】

姓氏の一つ。

⇒きび‐の‐まきび【吉備真備】

き‐び【気味】

(キミの転とも、ビは「味」の漢音よみともいう)

①おもむき。味わい。

②気持。狂言、萩大名「一口くうてみたい―が有よ」。「―が悪い」

⇒気味の好い

き‐び【機微】

容易には察せられない微妙な事情・おもむき。「人情の―に触れる」

き‐び【羈縻】

(「羈」は馬の手綱、「縻」は牛の引綱の意)つなぎとめること。また、そのもの。中国の王朝が周辺の弱小民族に対する支配政策として、その有力者を懐柔し自治を許して間接統治したことにいう。

き‐び【驥尾】

駿馬しゅんめの尾。または駿馬の後方。

⇒驥尾に付す

きび‐がく【吉備楽】

雅楽から出た近代楽舞。歌謡を主とし、箏・笙・横笛・篳篥ひちりきを伴奏とする。1872年(明治5)岡山の雅楽家、岸本芳秀(1821〜1890)が創始。金光教・黒住教の祭楽。

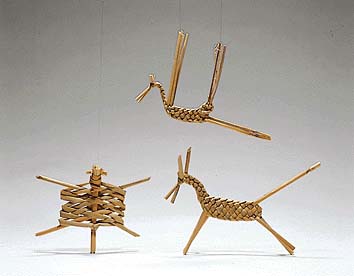

きびがら‐ざいく【黍稈細工】

色彩を施したキビ・トウモロコシの茎の芯と、細く割いたその皮を材料として、種々の形をつくる手細工。また、その細工品。

きびがら姉さま(鳥取)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

きび【吉備】

山陽地方の古代国名。大化改新後、備前・備中・備後・美作みまさかに分かつ。

きび【吉備】

姓氏の一つ。

⇒きび‐の‐まきび【吉備真備】

き‐び【気味】

(キミの転とも、ビは「味」の漢音よみともいう)

①おもむき。味わい。

②気持。狂言、萩大名「一口くうてみたい―が有よ」。「―が悪い」

⇒気味の好い

き‐び【機微】

容易には察せられない微妙な事情・おもむき。「人情の―に触れる」

き‐び【羈縻】

(「羈」は馬の手綱、「縻」は牛の引綱の意)つなぎとめること。また、そのもの。中国の王朝が周辺の弱小民族に対する支配政策として、その有力者を懐柔し自治を許して間接統治したことにいう。

き‐び【驥尾】

駿馬しゅんめの尾。または駿馬の後方。

⇒驥尾に付す

きび‐がく【吉備楽】

雅楽から出た近代楽舞。歌謡を主とし、箏・笙・横笛・篳篥ひちりきを伴奏とする。1872年(明治5)岡山の雅楽家、岸本芳秀(1821〜1890)が創始。金光教・黒住教の祭楽。

きびがら‐ざいく【黍稈細工】

色彩を施したキビ・トウモロコシの茎の芯と、細く割いたその皮を材料として、種々の形をつくる手細工。また、その細工品。

きびがら姉さま(鳥取)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

きびがら細工(栃木)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

きびがら細工(栃木)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

きびがら細工(沖縄石垣島)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

きびがら細工(沖縄石垣島)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

きびがら細工(香川)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

きびがら細工(香川)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

き‐びき【忌引】

①近親が死去した場合に家にこもって喪に服すこと。

②忌のため勤務先・学校を休むこと。また、そのために認められた休暇。

きび‐きび

無駄がなく速やかに行動するさま。態度が生き生きとしていて気持のよいさま。「―と立ち働く」「―した接客態度」

きひ‐ざい【忌避剤】

害虫など有害動物が匂いや味などを嫌って作物・人畜などに近寄らないようにするために用いる薬剤。ナフタリンもその一種。↔誘引剤

きびし・い【厳しい】

〔形〕[文]きび・し(シク)

(平安初期にはク活用)

①厳重である。おごそかである。枕草子92「行事の蔵人のいと―・しうもてなして」。「警戒が―・い」

②激しく容赦ない。むごい。大鏡道長「王の―・しうなりなば、世の人いかが堪へむ」。「―・い訓練」「―・く叱る」

③傾斜が急で角だっている。けわしい。長秋詠藻「荒き海―・しき山の中なれど」

④物事の状態や人の表情などが緊張している。「―・い国際情勢」「―・い表情」

⑤はなはだしい。ひどい。「寒さが―・い」

⑥並一通りでない。たいしたものである。金々先生栄花夢「これは―・い。さつまやの源五兵衛ときて居る」

きびしょ

(「急焼」の唐音の転)(→)急須きゅうすに同じ。

きびす【踵】

①かかと。くびす。

②履物のかかとにあたる部分。

⇒踵を返す

⇒踵を接する

⇒踵をめぐらす

きびすけ【気味助】

気味のよい事を人名のようにいった語。他をはやし立てるのにいう。浮世風呂前「是で行かうか。あれで行かうか。まづかう行け。ヤ、―、―」

き‐びき【忌引】

①近親が死去した場合に家にこもって喪に服すこと。

②忌のため勤務先・学校を休むこと。また、そのために認められた休暇。

きび‐きび

無駄がなく速やかに行動するさま。態度が生き生きとしていて気持のよいさま。「―と立ち働く」「―した接客態度」

きひ‐ざい【忌避剤】

害虫など有害動物が匂いや味などを嫌って作物・人畜などに近寄らないようにするために用いる薬剤。ナフタリンもその一種。↔誘引剤

きびし・い【厳しい】

〔形〕[文]きび・し(シク)

(平安初期にはク活用)

①厳重である。おごそかである。枕草子92「行事の蔵人のいと―・しうもてなして」。「警戒が―・い」

②激しく容赦ない。むごい。大鏡道長「王の―・しうなりなば、世の人いかが堪へむ」。「―・い訓練」「―・く叱る」

③傾斜が急で角だっている。けわしい。長秋詠藻「荒き海―・しき山の中なれど」

④物事の状態や人の表情などが緊張している。「―・い国際情勢」「―・い表情」

⑤はなはだしい。ひどい。「寒さが―・い」

⑥並一通りでない。たいしたものである。金々先生栄花夢「これは―・い。さつまやの源五兵衛ときて居る」

きびしょ

(「急焼」の唐音の転)(→)急須きゅうすに同じ。

きびす【踵】

①かかと。くびす。

②履物のかかとにあたる部分。

⇒踵を返す

⇒踵を接する

⇒踵をめぐらす

きびすけ【気味助】

気味のよい事を人名のようにいった語。他をはやし立てるのにいう。浮世風呂前「是で行かうか。あれで行かうか。まづかう行け。ヤ、―、―」

広辞苑 ページ 4922 での【○牙を剥く】単語。