複数辞典一括検索+![]()

![]()

○苦は楽の種くはらくのたね🔗⭐🔉

○苦は楽の種くはらくのたね

現在の苦労は後日の幸福のもととなる。「楽は苦の種―」

⇒く【苦】

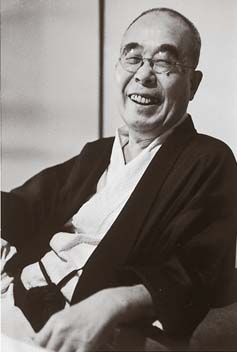

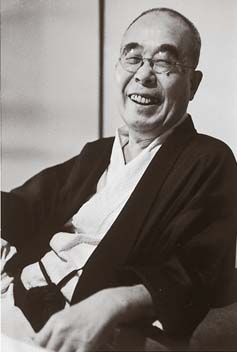

くはら‐ふさのすけ【久原房之助】

政治家・実業家。萩生れ。慶応義塾卒。久原鉱業を創立し日立製作所の基礎を築く。政友会に入り、逓相。二‐二六事件に連座、のち政友会総裁。(1869〜1965)

久原房之助

撮影:田沼武能

⇒くはら【久原】

くばり【配り・賦り】

①くばること。くばった位置。「字―」「心―」

②生花で、木の叉またなどを筒の中に入れて花を支えること。また、その木の叉など。

⇒くばり‐だて【配り立て】

⇒くばり‐なっとう【配り納豆】

⇒くばり‐ばんづけ【配り番付】

⇒くばり‐ふだ【配り札】

⇒くばり‐へい【配り幣】

⇒くばり‐もの【配り物】

⇒くばりわけ‐ぶぎょう【賦別奉行】

くばり‐だて【配り立て】

方々に人手を分けて備えをすること。てくばり。

⇒くばり【配り・賦り】

くばり‐ちら・す【配り散らす】

〔他五〕

誰彼となくやたらにくばる。方々へくばる。

くばり‐なっとう【配り納豆】

年末または年始に、寺から檀家へくばる寺納豆。

⇒くばり【配り・賦り】

くばり‐ばんづけ【配り番付】

(ひいき先にも配ったからいう)芝居番付の一つ。狂言の外題・役割・料金などを一枚刷にして辻々に貼り出す番付。札番付。櫓下やぐらした番付。配り札。

⇒くばり【配り・賦り】

くばり‐ふだ【配り札】

①劇場からひいき筋に贈る招待券。

②(→)「配り番付」に同じ。

⇒くばり【配り・賦り】

くばり‐へい【配り幣】

諸神に奉るべき幣帛へいはくを一つに束ね、両段再拝の後、束を解いて各座の神に配り供えること。

⇒くばり【配り・賦り】

くばり‐もの【配り物】

祝儀・挨拶・謝礼として人々に分け贈る物。

⇒くばり【配り・賦り】

くばりわけ‐ぶぎょう【賦別奉行】‥ギヤウ

鎌倉・室町幕府の職名。訴状を受け取って、年月日および氏名を記し、引付方各番へくばり分ける職。問注所役人の勤務。賦奉行ふぶぎょう。

⇒くばり【配り・賦り】

くば・る【配る・賦る】

〔他五〕

①物を割り当てて渡す。分配する。源氏物語葵「誠にかの御形見なるべき物など…、皆―・らせ給ひけり」。「新聞を―・る」

②注意や心遣いを行きわたらせる。宇津保物語梅花笠「あまたに―・りし心を、只一所になりたりかし」。「目を―・る」「気を―・る」

③結婚させる。縁づける。源氏物語東屋「はじめの腹の二三人は、皆さまざまに―・りておとなびさせたり」

④それぞれ適当な所におく。配置する。「短冊に字を―・る」「要所要所に人を―・る」

⑤(隠語)非常警戒線を張る。

くば・る【焼る】

〔自四〕

火の中にはいって燃える。浄瑠璃、女殺油地獄「火に―・らうが、うぬが三昧」

ぐはん‐しょうねん【虞犯少年】‥セウ‥

一定の事由があって、その性格・環境に照らし、将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をする虞おそれのある少年。少年法により家庭裁判所の審判に付される。

くばんだ【鳩槃荼】

(梵語Kumbhāṇḍa)人の精気を吸い、動作速く、さまざまに変化する悪神。鳩槃荼夜叉神。

く‐ひ【句碑】

俳句を彫りつけた石碑。「芭蕉の―」

くび【首・頸】

①脊椎動物の頭と胴とをつなぐ部分。頸部。万葉集4「わが恋は千引の石を七ばかり―にかけむも神の諸伏もろふし」

②衣服の、くびに当たる部分。

③物の、くびの形をした部分。「手―」「徳利の―」

㋐琴きんの狭くくびれている2部分のうち、本の方の部分。末の方は腰という。

㋑琵琶の胴の上部の細くなった部分。鹿頸ししくび。俗に棹さおという。

㋒薩摩琵琶の撥ばちのくびれている所。

④身体のくびより上の部分。かしら。あたま。こうべ。「―をはねる」

⑤解雇すること。馘首かくしゅ。「会社を―になった」

⑥顔。容貌。

⇒首が繋がる

⇒首が飛ぶ

⇒首が回らない

⇒首になる

⇒首に縄を付ける

⇒首の皮一枚

⇒首の座へ直る

⇒首振り三年

⇒首を洗って待つ

⇒首を傾げる

⇒首を切る

⇒首をすくめる

⇒首を挿げ替える

⇒首を縦に振る

⇒首を突っ込む

⇒首を長くする

⇒首を捻る

⇒首を横に振る

くび【鵠】

(→)「くぐい」に同じ。古事記中「さ渡る―」

ぐ‐ひ【具否】

備わっているかいないか。ぐふ。

ぐ‐び【具備】

必要なものが十分に備わっていること。「条件を―した書類」

くび‐いた【首板】

軍陣で、敵の首をのせる板。

くび‐うま【首馬・頸馬】

①鞍くらの前輪まえわに乗ること。

②肩車かたぐるま。首子乗り。

くび‐おおい【頸被い】‥オホヒ

牛馬の頸をおおう布。〈倭名類聚鈔11〉

くび‐おけ【首桶】‥ヲケ

討ちとった首を入れる桶。首入れ。

くび‐がけ【首賭け】

首を賭けて誓うこと。また、首を賭けて勝負すること。浄瑠璃、傾城反魂香「あつちへ遣るかこつちへ取るか―の博奕」

くびかけ‐しばい【頸掛芝居】‥ヰ

人形を入れた箱を頸にかけ、その上で人形を操り、大道で見せたもの。くぐつまわし。山猫まわし。箱芝居。→傀儡師かいらいし(図)

くび‐かざり【首飾り・頸飾り】

首にかける装飾品。宝石・貴金属類などをつないで輪にしたもの。ネックレス。「真珠の―」

くび‐かし【首枷・頸枷】

(→)「くびかせ」1に同じ。孝徳紀「枷くびかしを着はけ反縛しりえでにしばれり」

くび‐かせ【首枷・頸枷】

①罪人の首にはめ、自由に動けないようにする鉄または木製の刑具。太平記2「―・手枷を入れられ」

②自由を束縛するもの。係累。きずな。謡曲、天鼓「親子は三界の―と」

くび‐がってん【首合点】

首を上下にふって承諾の意を表すこと。

⇒くはら【久原】

くばり【配り・賦り】

①くばること。くばった位置。「字―」「心―」

②生花で、木の叉またなどを筒の中に入れて花を支えること。また、その木の叉など。

⇒くばり‐だて【配り立て】

⇒くばり‐なっとう【配り納豆】

⇒くばり‐ばんづけ【配り番付】

⇒くばり‐ふだ【配り札】

⇒くばり‐へい【配り幣】

⇒くばり‐もの【配り物】

⇒くばりわけ‐ぶぎょう【賦別奉行】

くばり‐だて【配り立て】

方々に人手を分けて備えをすること。てくばり。

⇒くばり【配り・賦り】

くばり‐ちら・す【配り散らす】

〔他五〕

誰彼となくやたらにくばる。方々へくばる。

くばり‐なっとう【配り納豆】

年末または年始に、寺から檀家へくばる寺納豆。

⇒くばり【配り・賦り】

くばり‐ばんづけ【配り番付】

(ひいき先にも配ったからいう)芝居番付の一つ。狂言の外題・役割・料金などを一枚刷にして辻々に貼り出す番付。札番付。櫓下やぐらした番付。配り札。

⇒くばり【配り・賦り】

くばり‐ふだ【配り札】

①劇場からひいき筋に贈る招待券。

②(→)「配り番付」に同じ。

⇒くばり【配り・賦り】

くばり‐へい【配り幣】

諸神に奉るべき幣帛へいはくを一つに束ね、両段再拝の後、束を解いて各座の神に配り供えること。

⇒くばり【配り・賦り】

くばり‐もの【配り物】

祝儀・挨拶・謝礼として人々に分け贈る物。

⇒くばり【配り・賦り】

くばりわけ‐ぶぎょう【賦別奉行】‥ギヤウ

鎌倉・室町幕府の職名。訴状を受け取って、年月日および氏名を記し、引付方各番へくばり分ける職。問注所役人の勤務。賦奉行ふぶぎょう。

⇒くばり【配り・賦り】

くば・る【配る・賦る】

〔他五〕

①物を割り当てて渡す。分配する。源氏物語葵「誠にかの御形見なるべき物など…、皆―・らせ給ひけり」。「新聞を―・る」

②注意や心遣いを行きわたらせる。宇津保物語梅花笠「あまたに―・りし心を、只一所になりたりかし」。「目を―・る」「気を―・る」

③結婚させる。縁づける。源氏物語東屋「はじめの腹の二三人は、皆さまざまに―・りておとなびさせたり」

④それぞれ適当な所におく。配置する。「短冊に字を―・る」「要所要所に人を―・る」

⑤(隠語)非常警戒線を張る。

くば・る【焼る】

〔自四〕

火の中にはいって燃える。浄瑠璃、女殺油地獄「火に―・らうが、うぬが三昧」

ぐはん‐しょうねん【虞犯少年】‥セウ‥

一定の事由があって、その性格・環境に照らし、将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をする虞おそれのある少年。少年法により家庭裁判所の審判に付される。

くばんだ【鳩槃荼】

(梵語Kumbhāṇḍa)人の精気を吸い、動作速く、さまざまに変化する悪神。鳩槃荼夜叉神。

く‐ひ【句碑】

俳句を彫りつけた石碑。「芭蕉の―」

くび【首・頸】

①脊椎動物の頭と胴とをつなぐ部分。頸部。万葉集4「わが恋は千引の石を七ばかり―にかけむも神の諸伏もろふし」

②衣服の、くびに当たる部分。

③物の、くびの形をした部分。「手―」「徳利の―」

㋐琴きんの狭くくびれている2部分のうち、本の方の部分。末の方は腰という。

㋑琵琶の胴の上部の細くなった部分。鹿頸ししくび。俗に棹さおという。

㋒薩摩琵琶の撥ばちのくびれている所。

④身体のくびより上の部分。かしら。あたま。こうべ。「―をはねる」

⑤解雇すること。馘首かくしゅ。「会社を―になった」

⑥顔。容貌。

⇒首が繋がる

⇒首が飛ぶ

⇒首が回らない

⇒首になる

⇒首に縄を付ける

⇒首の皮一枚

⇒首の座へ直る

⇒首振り三年

⇒首を洗って待つ

⇒首を傾げる

⇒首を切る

⇒首をすくめる

⇒首を挿げ替える

⇒首を縦に振る

⇒首を突っ込む

⇒首を長くする

⇒首を捻る

⇒首を横に振る

くび【鵠】

(→)「くぐい」に同じ。古事記中「さ渡る―」

ぐ‐ひ【具否】

備わっているかいないか。ぐふ。

ぐ‐び【具備】

必要なものが十分に備わっていること。「条件を―した書類」

くび‐いた【首板】

軍陣で、敵の首をのせる板。

くび‐うま【首馬・頸馬】

①鞍くらの前輪まえわに乗ること。

②肩車かたぐるま。首子乗り。

くび‐おおい【頸被い】‥オホヒ

牛馬の頸をおおう布。〈倭名類聚鈔11〉

くび‐おけ【首桶】‥ヲケ

討ちとった首を入れる桶。首入れ。

くび‐がけ【首賭け】

首を賭けて誓うこと。また、首を賭けて勝負すること。浄瑠璃、傾城反魂香「あつちへ遣るかこつちへ取るか―の博奕」

くびかけ‐しばい【頸掛芝居】‥ヰ

人形を入れた箱を頸にかけ、その上で人形を操り、大道で見せたもの。くぐつまわし。山猫まわし。箱芝居。→傀儡師かいらいし(図)

くび‐かざり【首飾り・頸飾り】

首にかける装飾品。宝石・貴金属類などをつないで輪にしたもの。ネックレス。「真珠の―」

くび‐かし【首枷・頸枷】

(→)「くびかせ」1に同じ。孝徳紀「枷くびかしを着はけ反縛しりえでにしばれり」

くび‐かせ【首枷・頸枷】

①罪人の首にはめ、自由に動けないようにする鉄または木製の刑具。太平記2「―・手枷を入れられ」

②自由を束縛するもの。係累。きずな。謡曲、天鼓「親子は三界の―と」

くび‐がってん【首合点】

首を上下にふって承諾の意を表すこと。

⇒くはら【久原】

くばり【配り・賦り】

①くばること。くばった位置。「字―」「心―」

②生花で、木の叉またなどを筒の中に入れて花を支えること。また、その木の叉など。

⇒くばり‐だて【配り立て】

⇒くばり‐なっとう【配り納豆】

⇒くばり‐ばんづけ【配り番付】

⇒くばり‐ふだ【配り札】

⇒くばり‐へい【配り幣】

⇒くばり‐もの【配り物】

⇒くばりわけ‐ぶぎょう【賦別奉行】

くばり‐だて【配り立て】

方々に人手を分けて備えをすること。てくばり。

⇒くばり【配り・賦り】

くばり‐ちら・す【配り散らす】

〔他五〕

誰彼となくやたらにくばる。方々へくばる。

くばり‐なっとう【配り納豆】

年末または年始に、寺から檀家へくばる寺納豆。

⇒くばり【配り・賦り】

くばり‐ばんづけ【配り番付】

(ひいき先にも配ったからいう)芝居番付の一つ。狂言の外題・役割・料金などを一枚刷にして辻々に貼り出す番付。札番付。櫓下やぐらした番付。配り札。

⇒くばり【配り・賦り】

くばり‐ふだ【配り札】

①劇場からひいき筋に贈る招待券。

②(→)「配り番付」に同じ。

⇒くばり【配り・賦り】

くばり‐へい【配り幣】

諸神に奉るべき幣帛へいはくを一つに束ね、両段再拝の後、束を解いて各座の神に配り供えること。

⇒くばり【配り・賦り】

くばり‐もの【配り物】

祝儀・挨拶・謝礼として人々に分け贈る物。

⇒くばり【配り・賦り】

くばりわけ‐ぶぎょう【賦別奉行】‥ギヤウ

鎌倉・室町幕府の職名。訴状を受け取って、年月日および氏名を記し、引付方各番へくばり分ける職。問注所役人の勤務。賦奉行ふぶぎょう。

⇒くばり【配り・賦り】

くば・る【配る・賦る】

〔他五〕

①物を割り当てて渡す。分配する。源氏物語葵「誠にかの御形見なるべき物など…、皆―・らせ給ひけり」。「新聞を―・る」

②注意や心遣いを行きわたらせる。宇津保物語梅花笠「あまたに―・りし心を、只一所になりたりかし」。「目を―・る」「気を―・る」

③結婚させる。縁づける。源氏物語東屋「はじめの腹の二三人は、皆さまざまに―・りておとなびさせたり」

④それぞれ適当な所におく。配置する。「短冊に字を―・る」「要所要所に人を―・る」

⑤(隠語)非常警戒線を張る。

くば・る【焼る】

〔自四〕

火の中にはいって燃える。浄瑠璃、女殺油地獄「火に―・らうが、うぬが三昧」

ぐはん‐しょうねん【虞犯少年】‥セウ‥

一定の事由があって、その性格・環境に照らし、将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をする虞おそれのある少年。少年法により家庭裁判所の審判に付される。

くばんだ【鳩槃荼】

(梵語Kumbhāṇḍa)人の精気を吸い、動作速く、さまざまに変化する悪神。鳩槃荼夜叉神。

く‐ひ【句碑】

俳句を彫りつけた石碑。「芭蕉の―」

くび【首・頸】

①脊椎動物の頭と胴とをつなぐ部分。頸部。万葉集4「わが恋は千引の石を七ばかり―にかけむも神の諸伏もろふし」

②衣服の、くびに当たる部分。

③物の、くびの形をした部分。「手―」「徳利の―」

㋐琴きんの狭くくびれている2部分のうち、本の方の部分。末の方は腰という。

㋑琵琶の胴の上部の細くなった部分。鹿頸ししくび。俗に棹さおという。

㋒薩摩琵琶の撥ばちのくびれている所。

④身体のくびより上の部分。かしら。あたま。こうべ。「―をはねる」

⑤解雇すること。馘首かくしゅ。「会社を―になった」

⑥顔。容貌。

⇒首が繋がる

⇒首が飛ぶ

⇒首が回らない

⇒首になる

⇒首に縄を付ける

⇒首の皮一枚

⇒首の座へ直る

⇒首振り三年

⇒首を洗って待つ

⇒首を傾げる

⇒首を切る

⇒首をすくめる

⇒首を挿げ替える

⇒首を縦に振る

⇒首を突っ込む

⇒首を長くする

⇒首を捻る

⇒首を横に振る

くび【鵠】

(→)「くぐい」に同じ。古事記中「さ渡る―」

ぐ‐ひ【具否】

備わっているかいないか。ぐふ。

ぐ‐び【具備】

必要なものが十分に備わっていること。「条件を―した書類」

くび‐いた【首板】

軍陣で、敵の首をのせる板。

くび‐うま【首馬・頸馬】

①鞍くらの前輪まえわに乗ること。

②肩車かたぐるま。首子乗り。

くび‐おおい【頸被い】‥オホヒ

牛馬の頸をおおう布。〈倭名類聚鈔11〉

くび‐おけ【首桶】‥ヲケ

討ちとった首を入れる桶。首入れ。

くび‐がけ【首賭け】

首を賭けて誓うこと。また、首を賭けて勝負すること。浄瑠璃、傾城反魂香「あつちへ遣るかこつちへ取るか―の博奕」

くびかけ‐しばい【頸掛芝居】‥ヰ

人形を入れた箱を頸にかけ、その上で人形を操り、大道で見せたもの。くぐつまわし。山猫まわし。箱芝居。→傀儡師かいらいし(図)

くび‐かざり【首飾り・頸飾り】

首にかける装飾品。宝石・貴金属類などをつないで輪にしたもの。ネックレス。「真珠の―」

くび‐かし【首枷・頸枷】

(→)「くびかせ」1に同じ。孝徳紀「枷くびかしを着はけ反縛しりえでにしばれり」

くび‐かせ【首枷・頸枷】

①罪人の首にはめ、自由に動けないようにする鉄または木製の刑具。太平記2「―・手枷を入れられ」

②自由を束縛するもの。係累。きずな。謡曲、天鼓「親子は三界の―と」

くび‐がってん【首合点】

首を上下にふって承諾の意を表すこと。

⇒くはら【久原】

くばり【配り・賦り】

①くばること。くばった位置。「字―」「心―」

②生花で、木の叉またなどを筒の中に入れて花を支えること。また、その木の叉など。

⇒くばり‐だて【配り立て】

⇒くばり‐なっとう【配り納豆】

⇒くばり‐ばんづけ【配り番付】

⇒くばり‐ふだ【配り札】

⇒くばり‐へい【配り幣】

⇒くばり‐もの【配り物】

⇒くばりわけ‐ぶぎょう【賦別奉行】

くばり‐だて【配り立て】

方々に人手を分けて備えをすること。てくばり。

⇒くばり【配り・賦り】

くばり‐ちら・す【配り散らす】

〔他五〕

誰彼となくやたらにくばる。方々へくばる。

くばり‐なっとう【配り納豆】

年末または年始に、寺から檀家へくばる寺納豆。

⇒くばり【配り・賦り】

くばり‐ばんづけ【配り番付】

(ひいき先にも配ったからいう)芝居番付の一つ。狂言の外題・役割・料金などを一枚刷にして辻々に貼り出す番付。札番付。櫓下やぐらした番付。配り札。

⇒くばり【配り・賦り】

くばり‐ふだ【配り札】

①劇場からひいき筋に贈る招待券。

②(→)「配り番付」に同じ。

⇒くばり【配り・賦り】

くばり‐へい【配り幣】

諸神に奉るべき幣帛へいはくを一つに束ね、両段再拝の後、束を解いて各座の神に配り供えること。

⇒くばり【配り・賦り】

くばり‐もの【配り物】

祝儀・挨拶・謝礼として人々に分け贈る物。

⇒くばり【配り・賦り】

くばりわけ‐ぶぎょう【賦別奉行】‥ギヤウ

鎌倉・室町幕府の職名。訴状を受け取って、年月日および氏名を記し、引付方各番へくばり分ける職。問注所役人の勤務。賦奉行ふぶぎょう。

⇒くばり【配り・賦り】

くば・る【配る・賦る】

〔他五〕

①物を割り当てて渡す。分配する。源氏物語葵「誠にかの御形見なるべき物など…、皆―・らせ給ひけり」。「新聞を―・る」

②注意や心遣いを行きわたらせる。宇津保物語梅花笠「あまたに―・りし心を、只一所になりたりかし」。「目を―・る」「気を―・る」

③結婚させる。縁づける。源氏物語東屋「はじめの腹の二三人は、皆さまざまに―・りておとなびさせたり」

④それぞれ適当な所におく。配置する。「短冊に字を―・る」「要所要所に人を―・る」

⑤(隠語)非常警戒線を張る。

くば・る【焼る】

〔自四〕

火の中にはいって燃える。浄瑠璃、女殺油地獄「火に―・らうが、うぬが三昧」

ぐはん‐しょうねん【虞犯少年】‥セウ‥

一定の事由があって、その性格・環境に照らし、将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をする虞おそれのある少年。少年法により家庭裁判所の審判に付される。

くばんだ【鳩槃荼】

(梵語Kumbhāṇḍa)人の精気を吸い、動作速く、さまざまに変化する悪神。鳩槃荼夜叉神。

く‐ひ【句碑】

俳句を彫りつけた石碑。「芭蕉の―」

くび【首・頸】

①脊椎動物の頭と胴とをつなぐ部分。頸部。万葉集4「わが恋は千引の石を七ばかり―にかけむも神の諸伏もろふし」

②衣服の、くびに当たる部分。

③物の、くびの形をした部分。「手―」「徳利の―」

㋐琴きんの狭くくびれている2部分のうち、本の方の部分。末の方は腰という。

㋑琵琶の胴の上部の細くなった部分。鹿頸ししくび。俗に棹さおという。

㋒薩摩琵琶の撥ばちのくびれている所。

④身体のくびより上の部分。かしら。あたま。こうべ。「―をはねる」

⑤解雇すること。馘首かくしゅ。「会社を―になった」

⑥顔。容貌。

⇒首が繋がる

⇒首が飛ぶ

⇒首が回らない

⇒首になる

⇒首に縄を付ける

⇒首の皮一枚

⇒首の座へ直る

⇒首振り三年

⇒首を洗って待つ

⇒首を傾げる

⇒首を切る

⇒首をすくめる

⇒首を挿げ替える

⇒首を縦に振る

⇒首を突っ込む

⇒首を長くする

⇒首を捻る

⇒首を横に振る

くび【鵠】

(→)「くぐい」に同じ。古事記中「さ渡る―」

ぐ‐ひ【具否】

備わっているかいないか。ぐふ。

ぐ‐び【具備】

必要なものが十分に備わっていること。「条件を―した書類」

くび‐いた【首板】

軍陣で、敵の首をのせる板。

くび‐うま【首馬・頸馬】

①鞍くらの前輪まえわに乗ること。

②肩車かたぐるま。首子乗り。

くび‐おおい【頸被い】‥オホヒ

牛馬の頸をおおう布。〈倭名類聚鈔11〉

くび‐おけ【首桶】‥ヲケ

討ちとった首を入れる桶。首入れ。

くび‐がけ【首賭け】

首を賭けて誓うこと。また、首を賭けて勝負すること。浄瑠璃、傾城反魂香「あつちへ遣るかこつちへ取るか―の博奕」

くびかけ‐しばい【頸掛芝居】‥ヰ

人形を入れた箱を頸にかけ、その上で人形を操り、大道で見せたもの。くぐつまわし。山猫まわし。箱芝居。→傀儡師かいらいし(図)

くび‐かざり【首飾り・頸飾り】

首にかける装飾品。宝石・貴金属類などをつないで輪にしたもの。ネックレス。「真珠の―」

くび‐かし【首枷・頸枷】

(→)「くびかせ」1に同じ。孝徳紀「枷くびかしを着はけ反縛しりえでにしばれり」

くび‐かせ【首枷・頸枷】

①罪人の首にはめ、自由に動けないようにする鉄または木製の刑具。太平記2「―・手枷を入れられ」

②自由を束縛するもの。係累。きずな。謡曲、天鼓「親子は三界の―と」

くび‐がってん【首合点】

首を上下にふって承諾の意を表すこと。

広辞苑 ページ 5719 での【○苦は楽の種】単語。