複数辞典一括検索+![]()

![]()

○車は三寸の楔を以て千里を駆くくるまはさんずんのくさびをもってせんりをかく🔗⭐🔉

○車は三寸の楔を以て千里を駆くくるまはさんずんのくさびをもってせんりをかく

小さい物の力も大事をなすに足ることのたとえ。

⇒くるま【車】

くるまば‐そう【車葉草】‥サウ

アカネ科の多年草。北半球の温帯に広く分布し、本州や北海道の山地に多い。地下茎が走り、四角形の地上茎は直立して高さ10〜30センチメートル。長楕円形の葉を6〜8枚輪生するが、正確には2枚が葉で他は托葉とされる。夏に茎頂に集散花序を出し小白花を多数つける。花冠は筒形で上部は4裂、球形の果実には鉤かぎ状の刺とげが密生。芳香があり、ハーブの一種。

⇒くるま【車】

くるま‐ばった【車蝗虫】

バッタ科の一種。体長4〜6センチメートル。体は褐色。後翅の中央に弧状の黒帯がある。草原に多い。

クルマバッタ

撮影:海野和男

⇒くるま【車】

くるま‐び【車火】

点火すれば、車輪状に回転する仕掛けの花火。

⇒くるま【車】

くるま‐ひき【車引き・車曳き】

①車に人を乗せ、または物を積み運ぶのを業とする人。車夫。車屋。

②浄瑠璃「菅原伝授手習鑑すがわらでんじゅてならいかがみ」の3段目。梅王丸・桜丸が時平しへいの車をとどめ、松王丸と争う場面。また、歌舞伎での同場面の通称。くるまびき。

⇒くるま【車】

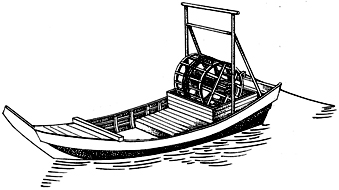

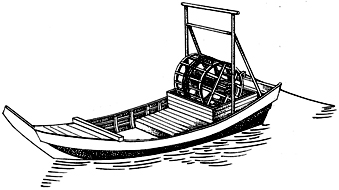

くるま‐ひきあみ【車引網】

船中に車を設置し、その車輪を踏んで回し、軸に巻き込んで引き上げるようにした網。

車引網

⇒くるま【車】

くるま‐び【車火】

点火すれば、車輪状に回転する仕掛けの花火。

⇒くるま【車】

くるま‐ひき【車引き・車曳き】

①車に人を乗せ、または物を積み運ぶのを業とする人。車夫。車屋。

②浄瑠璃「菅原伝授手習鑑すがわらでんじゅてならいかがみ」の3段目。梅王丸・桜丸が時平しへいの車をとどめ、松王丸と争う場面。また、歌舞伎での同場面の通称。くるまびき。

⇒くるま【車】

くるま‐ひきあみ【車引網】

船中に車を設置し、その車輪を踏んで回し、軸に巻き込んで引き上げるようにした網。

車引網

⇒くるま【車】

くるま‐びし【車菱】

(八方に棘とげがあり、どう転じても使えるところからの称)(→)菱ひし2に同じ。

⇒くるま【車】

くるま‐ぶ【車麩】

輪切りにした切口が車輪に似て、中央に穴のあいた焼麩。新潟の名産。

⇒くるま【車】

くるま‐ぶね【車船】

(→)外車船がいしゃせんに同じ。

⇒くるま【車】

くるま‐へん【車偏】

漢字の偏の一つ。「輪」「転」などの偏の「車」の称。

⇒くるま【車】

くるま‐まわし【車回し】‥マハシ

門と玄関・車寄せとの間に設けられた、円形または楕円形の小庭園。車の出入りが容易にできるようにつくられた通路。

⇒くるま【車】

くるま‐むし【車虫】

(→)輪虫わむしに同じ。

⇒くるま【車】

くるまもち‐べ【車持部】

大和政権で、天皇の乗物の製作・管理にあたったと伝えられる品部しなべ。くらもちべ。

⇒くるま【車】

くるま‐や【車屋】

①車の製造・販売を業とする人。また、その家。

②車引き。樋口一葉、十三夜「知らぬ他人の車夫くるまやさんとのみ思ふて居ましたに」

③車宿。

⇒くるま【車】

くるま‐やど【車宿】

利用客を待って自動車・人力車・荷車を用意している家。

⇒くるま【車】

くるま‐やどり【車宿り】

①貴族の邸内の、車を入れておくための建物。枕草子25「―にさらにひき入れて」

②外出途中で車を止めて休息する場所。

⇒くるま【車】

くるま‐ゆり【車百合】

ユリの一種。日本の中北部の高山草地に自生。高さ約20〜50センチメートル、中ほどに10枚余の葉を輪生。花は頂生し、橙赤色。花被片は著しく反転する。〈[季]夏〉

⇒くるま【車】

くるま‐よせ【車寄せ】

車を寄せて乗降するために玄関前に屋根を張り出して設けた所。

⇒くるま【車】

くるま・る【包まる】

〔自五〕

すっぽりと身を包む。「毛布に―・る」

⇒くるま【車】

くるま‐びし【車菱】

(八方に棘とげがあり、どう転じても使えるところからの称)(→)菱ひし2に同じ。

⇒くるま【車】

くるま‐ぶ【車麩】

輪切りにした切口が車輪に似て、中央に穴のあいた焼麩。新潟の名産。

⇒くるま【車】

くるま‐ぶね【車船】

(→)外車船がいしゃせんに同じ。

⇒くるま【車】

くるま‐へん【車偏】

漢字の偏の一つ。「輪」「転」などの偏の「車」の称。

⇒くるま【車】

くるま‐まわし【車回し】‥マハシ

門と玄関・車寄せとの間に設けられた、円形または楕円形の小庭園。車の出入りが容易にできるようにつくられた通路。

⇒くるま【車】

くるま‐むし【車虫】

(→)輪虫わむしに同じ。

⇒くるま【車】

くるまもち‐べ【車持部】

大和政権で、天皇の乗物の製作・管理にあたったと伝えられる品部しなべ。くらもちべ。

⇒くるま【車】

くるま‐や【車屋】

①車の製造・販売を業とする人。また、その家。

②車引き。樋口一葉、十三夜「知らぬ他人の車夫くるまやさんとのみ思ふて居ましたに」

③車宿。

⇒くるま【車】

くるま‐やど【車宿】

利用客を待って自動車・人力車・荷車を用意している家。

⇒くるま【車】

くるま‐やどり【車宿り】

①貴族の邸内の、車を入れておくための建物。枕草子25「―にさらにひき入れて」

②外出途中で車を止めて休息する場所。

⇒くるま【車】

くるま‐ゆり【車百合】

ユリの一種。日本の中北部の高山草地に自生。高さ約20〜50センチメートル、中ほどに10枚余の葉を輪生。花は頂生し、橙赤色。花被片は著しく反転する。〈[季]夏〉

⇒くるま【車】

くるま‐よせ【車寄せ】

車を寄せて乗降するために玄関前に屋根を張り出して設けた所。

⇒くるま【車】

くるま・る【包まる】

〔自五〕

すっぽりと身を包む。「毛布に―・る」

⇒くるま【車】

くるま‐び【車火】

点火すれば、車輪状に回転する仕掛けの花火。

⇒くるま【車】

くるま‐ひき【車引き・車曳き】

①車に人を乗せ、または物を積み運ぶのを業とする人。車夫。車屋。

②浄瑠璃「菅原伝授手習鑑すがわらでんじゅてならいかがみ」の3段目。梅王丸・桜丸が時平しへいの車をとどめ、松王丸と争う場面。また、歌舞伎での同場面の通称。くるまびき。

⇒くるま【車】

くるま‐ひきあみ【車引網】

船中に車を設置し、その車輪を踏んで回し、軸に巻き込んで引き上げるようにした網。

車引網

⇒くるま【車】

くるま‐び【車火】

点火すれば、車輪状に回転する仕掛けの花火。

⇒くるま【車】

くるま‐ひき【車引き・車曳き】

①車に人を乗せ、または物を積み運ぶのを業とする人。車夫。車屋。

②浄瑠璃「菅原伝授手習鑑すがわらでんじゅてならいかがみ」の3段目。梅王丸・桜丸が時平しへいの車をとどめ、松王丸と争う場面。また、歌舞伎での同場面の通称。くるまびき。

⇒くるま【車】

くるま‐ひきあみ【車引網】

船中に車を設置し、その車輪を踏んで回し、軸に巻き込んで引き上げるようにした網。

車引網

⇒くるま【車】

くるま‐びし【車菱】

(八方に棘とげがあり、どう転じても使えるところからの称)(→)菱ひし2に同じ。

⇒くるま【車】

くるま‐ぶ【車麩】

輪切りにした切口が車輪に似て、中央に穴のあいた焼麩。新潟の名産。

⇒くるま【車】

くるま‐ぶね【車船】

(→)外車船がいしゃせんに同じ。

⇒くるま【車】

くるま‐へん【車偏】

漢字の偏の一つ。「輪」「転」などの偏の「車」の称。

⇒くるま【車】

くるま‐まわし【車回し】‥マハシ

門と玄関・車寄せとの間に設けられた、円形または楕円形の小庭園。車の出入りが容易にできるようにつくられた通路。

⇒くるま【車】

くるま‐むし【車虫】

(→)輪虫わむしに同じ。

⇒くるま【車】

くるまもち‐べ【車持部】

大和政権で、天皇の乗物の製作・管理にあたったと伝えられる品部しなべ。くらもちべ。

⇒くるま【車】

くるま‐や【車屋】

①車の製造・販売を業とする人。また、その家。

②車引き。樋口一葉、十三夜「知らぬ他人の車夫くるまやさんとのみ思ふて居ましたに」

③車宿。

⇒くるま【車】

くるま‐やど【車宿】

利用客を待って自動車・人力車・荷車を用意している家。

⇒くるま【車】

くるま‐やどり【車宿り】

①貴族の邸内の、車を入れておくための建物。枕草子25「―にさらにひき入れて」

②外出途中で車を止めて休息する場所。

⇒くるま【車】

くるま‐ゆり【車百合】

ユリの一種。日本の中北部の高山草地に自生。高さ約20〜50センチメートル、中ほどに10枚余の葉を輪生。花は頂生し、橙赤色。花被片は著しく反転する。〈[季]夏〉

⇒くるま【車】

くるま‐よせ【車寄せ】

車を寄せて乗降するために玄関前に屋根を張り出して設けた所。

⇒くるま【車】

くるま・る【包まる】

〔自五〕

すっぽりと身を包む。「毛布に―・る」

⇒くるま【車】

くるま‐びし【車菱】

(八方に棘とげがあり、どう転じても使えるところからの称)(→)菱ひし2に同じ。

⇒くるま【車】

くるま‐ぶ【車麩】

輪切りにした切口が車輪に似て、中央に穴のあいた焼麩。新潟の名産。

⇒くるま【車】

くるま‐ぶね【車船】

(→)外車船がいしゃせんに同じ。

⇒くるま【車】

くるま‐へん【車偏】

漢字の偏の一つ。「輪」「転」などの偏の「車」の称。

⇒くるま【車】

くるま‐まわし【車回し】‥マハシ

門と玄関・車寄せとの間に設けられた、円形または楕円形の小庭園。車の出入りが容易にできるようにつくられた通路。

⇒くるま【車】

くるま‐むし【車虫】

(→)輪虫わむしに同じ。

⇒くるま【車】

くるまもち‐べ【車持部】

大和政権で、天皇の乗物の製作・管理にあたったと伝えられる品部しなべ。くらもちべ。

⇒くるま【車】

くるま‐や【車屋】

①車の製造・販売を業とする人。また、その家。

②車引き。樋口一葉、十三夜「知らぬ他人の車夫くるまやさんとのみ思ふて居ましたに」

③車宿。

⇒くるま【車】

くるま‐やど【車宿】

利用客を待って自動車・人力車・荷車を用意している家。

⇒くるま【車】

くるま‐やどり【車宿り】

①貴族の邸内の、車を入れておくための建物。枕草子25「―にさらにひき入れて」

②外出途中で車を止めて休息する場所。

⇒くるま【車】

くるま‐ゆり【車百合】

ユリの一種。日本の中北部の高山草地に自生。高さ約20〜50センチメートル、中ほどに10枚余の葉を輪生。花は頂生し、橙赤色。花被片は著しく反転する。〈[季]夏〉

⇒くるま【車】

くるま‐よせ【車寄せ】

車を寄せて乗降するために玄関前に屋根を張り出して設けた所。

⇒くるま【車】

くるま・る【包まる】

〔自五〕

すっぽりと身を包む。「毛布に―・る」

広辞苑 ページ 5879 での【○車は三寸の楔を以て千里を駆く】単語。