複数辞典一括検索+![]()

![]()

○死一等を減ずるしいっとうをげんずる🔗⭐🔉

○死一等を減ずるしいっとうをげんずる

死罪を免れさせて一段階低い刑に減刑する。

⇒し【死】

しい‐て【強いて】シヒ‥

〔副〕

(動詞シイルの連用形に助詞テが付いたもの)

①むりをおして。あえてさからって。源氏物語少女「上はしぶしぶと思し召したるを、―御迎へし給ふ」。「―欠点をあげるならば」

②どこまでも。ひたすら。むやみに。源氏物語若菜上「なほ―後の世の御疑ひ残るべくは」

シー‐ティー【CT】

(computerized tomography)コンピューター断層撮影法の略称。「―検査」

⇒シーティー‐スキャナー【CT scanner】

シー‐ディー【CD】

①コンパクト‐ディスクの略称。

②キャッシュ‐ディスペンサーの略称。

③(negotiable certificate of deposit)譲渡性定期預金のこと。

⇒シーディー‐アール【CD‐R】

⇒シーディー‐ディーエー【CD‐DA】

⇒シーディー‐プレーヤー【CD player】

⇒シーディー‐ロム【CD-ROM】

シーディー‐アール【CD‐R】

(compact disc recordable)データを一度だけ書き込むことのできるCD。

⇒シー‐ディー【CD】

シー‐ティー‐エス【CTS】

①(cold type system)コールドタイプ‐システムのこと。

②(computerized typesetting system)組版作業をコンピューターで処理するシステム。編集作業を効率的に行えて、データの再利用・展開も容易。コンピューター組版。→電子出版

シー‐ディー‐エヌ‐エー【cDNA】

(complementary DNA(相補的DNAの意)の略)メッセンジャーRNAを鋳型とし、逆転写酵素を使って人工的に合成されたDNA。

シー‐ディー‐エム‐エー【CDMA】

(code division multiple access)同じ時間に同じ周波数帯域上で、異なる符号でユーザーを識別することで、混信することなく多数のユーザーが同時に通信を行う方式。第3世代携帯電話で採用。符号分割多元接続方式。

ジー‐ティー‐オー【GTO】

(gate turn-off thyristor)サイリスターの一種。信号でオフにすることもでき、大電流用のスイッチング素子に用いられる。

シー‐ティー‐シー【CTC】

(centralized traffic control)列車集中制御装置。中央の制御所において、各停車場に出入りする列車の進路が設定でき、その位置が表示される装置。

シーティー‐スキャナー【CT scanner】

コンピューター断層撮影に使用する装置。

⇒シー‐ティー【CT】

シーディー‐ディーエー【CD‐DA】

(compact disc digital audio)音楽などの音声をおさめたCDを、CD-ROMなどと区別して呼ぶときの称。

⇒シー‐ディー【CD】

シー‐ティー‐ピー【CTP】

①(computer to plate)デジタル‐データを直接、刷版に出力するシステム。従来の製版技術からフィルムによる焼付け工程を省いた。

②(computer to press)デジタル‐データを、フィルムや刷版製作工程を経ずに用紙に直接印刷する方法。ダイレクト‐イメージング。

ジー‐ディー‐ピー【GDP】

(gross domestic product)(→)国内総生産に同じ。

シー‐ティー‐ビー‐ティー【CTBT】

(Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty)(→)包括的核実験禁止条約。

シーディー‐プレーヤー【CD player】

CD再生装置。CDに記録された音声や音楽を再生する機器。

⇒シー‐ディー【CD】

シーディー‐ロム【CD-ROM】

(compact disc read only memory)コンピューターの読み出し専用の記憶媒体としたコンパクト‐ディスク。電子出版などの媒体として利用。

⇒シー‐ディー【CD】

しい‐てき【恣意的】

①論理的に必然性がないさま。

②自分の好みやそのときの思い付きで行動するさま。

しいと【舅】シヒト

⇒しゅうと。〈類聚名義抄〉

シート【seat】

①席。座席。「シルバー‐―」

②ボートで、艇中の座席。また、そこにのせるズック製の座布団。

③野球で、選手の守備位置。

⇒シート‐ノック

⇒シート‐ベルト【seat belt】

シート【sheet】

①薄板や紙などの1枚。

②切手などの切り離していない一つづり。

③雨よけなどに使う布やビニール。→シーツ。

⇒シート‐パイル【sheet pile】

⇒シート‐フィルム【sheet film】

⇒シート‐ミュージック【sheet music】

シード【seed】

(「種子」または「種まき」の意)競技の勝抜き試合で、強い選手やチームを前もって想定し、それが初めに組み合わないようにスケジュールを作ること。「―権」

じ‐いと【地糸】ヂ‥

①織物の地を織りなしている糸。

②工場などで精製されたものではなく、農家などで材料から直接つむいだ糸。

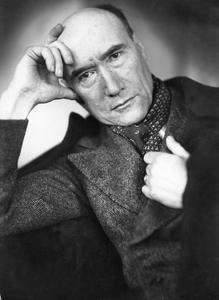

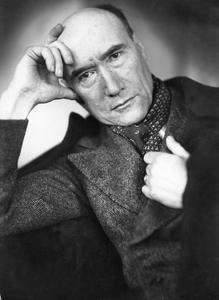

ジード【André Gide】

フランスの小説家・評論家。人間性の諸問題に誠実に立ち向かい、20世紀前半の文学に指導的役割を果たした。小説「狭き門」「贋金つくり」、評論「ドストエフスキー」「ソビエト紀行」など。ノーベル賞。ジッド。(1869〜1951)

ジード

提供:ullstein bild/APL

しい‐とう【至道】‥タウ

シドウの慣用読み。〈日葡辞書〉

しい‐とく【至徳】

シトクの慣用読み。〈日葡辞書〉

シート‐ノック

(和製語seat knock)野球で、各選手が守備位置につき、打球を受けて捕球・送球など守備の練習をすること。

⇒シート【seat】

シート‐パイル【sheet pile】

土木・建築用の仮設材・構造材。鋼鉄製の矢板で、両端の凹凸を組み合わせて接合、護岸・山留め・基礎工事などに使用。鋼矢板こうやいた。

⇒シート【sheet】

シート‐フィルム【sheet film】

1枚1枚四角に切ってあるフィルム。カット‐フィルム。→ロール‐フィルム。

⇒シート【sheet】

シート‐ベルト【seat belt】

自動車・航空機などの座席に付いているベルト。身体を座席に固定し衝突事故などの際、損傷を防止する。安全ベルト。

⇒シート【seat】

シート‐ミュージック【sheet music】

19世紀アメリカなどの、流行歌を1曲ずつ印刷した薄い楽譜。

⇒シート【sheet】

しいと‐め【姑】シヒトメ

しゅうとめ。〈類聚名義抄〉

シードル【cidre フランス】

リンゴの果汁を発酵させた酒。発泡性のものが多い。ノルマンディー産が有名。

シートン【Ernest Thompson Seton】

アメリカの動物文学者。イギリス生れ。種々の「動物記」が著名。(1860〜1946)

しいな【粃・秕】シヒナ

殻ばかりで実のない籾もみ。また、果実の実らないでしなびたもの。しいなし。しいなせ。しいら。しいだ。

しいな【椎名】シヒ‥

姓氏の一つ。

⇒しいな‐りんぞう【椎名麟三】

しいな‐つむぎ【椎名紬】シヒナ‥

河内国椎名地方から産出した紬。

しい‐なり【椎形】シヒ‥

椎の実のように先のとがった形。兜の鉢などにいう。

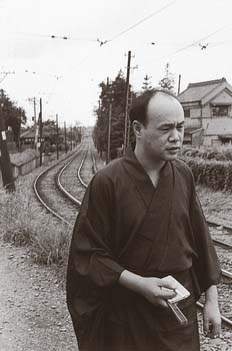

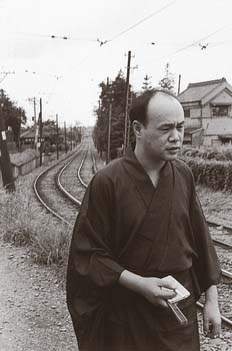

しいな‐りんぞう【椎名麟三】シヒ‥ザウ

小説家。本名、大坪昇。兵庫県生れ。第二次大戦後、実存主義を基調に庶民的実感を踏まえた作風で登場。作「深夜の酒宴」「自由の彼方で」「美しい女」など。(1911〜1973)

椎名麟三

撮影:田沼武能

しい‐とう【至道】‥タウ

シドウの慣用読み。〈日葡辞書〉

しい‐とく【至徳】

シトクの慣用読み。〈日葡辞書〉

シート‐ノック

(和製語seat knock)野球で、各選手が守備位置につき、打球を受けて捕球・送球など守備の練習をすること。

⇒シート【seat】

シート‐パイル【sheet pile】

土木・建築用の仮設材・構造材。鋼鉄製の矢板で、両端の凹凸を組み合わせて接合、護岸・山留め・基礎工事などに使用。鋼矢板こうやいた。

⇒シート【sheet】

シート‐フィルム【sheet film】

1枚1枚四角に切ってあるフィルム。カット‐フィルム。→ロール‐フィルム。

⇒シート【sheet】

シート‐ベルト【seat belt】

自動車・航空機などの座席に付いているベルト。身体を座席に固定し衝突事故などの際、損傷を防止する。安全ベルト。

⇒シート【seat】

シート‐ミュージック【sheet music】

19世紀アメリカなどの、流行歌を1曲ずつ印刷した薄い楽譜。

⇒シート【sheet】

しいと‐め【姑】シヒトメ

しゅうとめ。〈類聚名義抄〉

シードル【cidre フランス】

リンゴの果汁を発酵させた酒。発泡性のものが多い。ノルマンディー産が有名。

シートン【Ernest Thompson Seton】

アメリカの動物文学者。イギリス生れ。種々の「動物記」が著名。(1860〜1946)

しいな【粃・秕】シヒナ

殻ばかりで実のない籾もみ。また、果実の実らないでしなびたもの。しいなし。しいなせ。しいら。しいだ。

しいな【椎名】シヒ‥

姓氏の一つ。

⇒しいな‐りんぞう【椎名麟三】

しいな‐つむぎ【椎名紬】シヒナ‥

河内国椎名地方から産出した紬。

しい‐なり【椎形】シヒ‥

椎の実のように先のとがった形。兜の鉢などにいう。

しいな‐りんぞう【椎名麟三】シヒ‥ザウ

小説家。本名、大坪昇。兵庫県生れ。第二次大戦後、実存主義を基調に庶民的実感を踏まえた作風で登場。作「深夜の酒宴」「自由の彼方で」「美しい女」など。(1911〜1973)

椎名麟三

撮影:田沼武能

⇒しいな【椎名】

ジーニアス【genius】

天才。

シーニュ【signe フランス】

〔言〕(→)記号2に同じ。

じ‐いぬ【地犬】ヂ‥

その土地の犬。

しいね【悪核・瘤】シヒネ

(シヒ(癈)ネ(根)の意)こぶ。〈倭名類聚鈔2〉

じい‐の‐かみ【侍医頭】

旧宮内省侍医寮の長官。寮務を掌理し、診候・進薬をつかさどった勅任官。

しい‐の‐き【椎の木】シヒ‥

(→)「しい(椎)」に同じ。

しい‐の‐しょうしょう【四位少将】‥ヰ‥セウシヤウ

位が四位で、近衛少将(五位相当)である者。名誉の地位とされた。

しい‐の‐しょだいぶ【四位諸大夫】‥ヰ‥

位は四位であるが、昇殿を許されなかった者。

しい‐の‐み【椎の実】シヒ‥

①椎の果実。〈[季]秋〉

②「椎の実筆」の略。

⇒しいのみ‐だま【椎の実弾】

⇒しいのみ‐ふで【椎の実筆】

しいのみ‐だま【椎の実弾】シヒ‥

椎の実のように楕円形で、先端のとがった弾丸。

⇒しい‐の‐み【椎の実】

しいのみ‐ふで【椎の実筆】シヒ‥

穂が椎の実に似た筆。もっぱら太書きに用いる。しいのみ。

⇒しい‐の‐み【椎の実】

しいば【椎葉】シヒ‥

宮崎県北西部、耳川上流部の村。南東方の米良荘めらのしょうとともに九州山地の隔絶山村であった。「ひえつき節」の里で知られる。隠田集落の一つ。

シー‐バース【sea berth】

浮き桟橋。沖合でタンカーから石油を受けとる施設。ここからパイプを通じて石油を陸へ送る。

シー‐ハイル【Schi Heil ドイツ】

(「スキーに幸あれ」の意)スキーヤーが互いに挨拶あいさつに用いる語。

ジー‐パン

(和製語。ジーンズ‐パンツ、あるいはジー‐アイ‐パンツの略という)ジーンズ製のズボン。丈夫で、作業着・ふだん着などに用いる。ジーンズ。

シー‐ピー【CP】

(commercial paper)コマーシャル‐ペーパーの略。

シー‐ビー‐アール【CBR】

(California bearing ratio)路床・路盤の支持力を表す指数。舗装厚や材料を決定するのに用いる。

シー‐ビー‐アール‐へいき【CBR兵器】

化学(chemical)・生物(biological)・放射能(radioactive)兵器の総称。ABC兵器。NBC兵器。

シー‐ピー‐アイ【CPI】

(consumer's price index)(→)消費者物価指数。

シー‐ビー‐エス【CBS】

(Columbia Broadcasting System)アメリカの三大テレビ-ネットワーク(ABC・CBS・NBC)の一つ。1927年創業。

ジー‐ピー‐エス【GPS】

(global positioning system)全地球測位システム。人工衛星の発する電波によって、地球上の現在位置を正確に測定するシステム。カー‐ナビゲーション‐システムに使用する。

ジー‐ピー‐ティー【GPT】

(glutamic pyruvic transaminase)グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ。→ALT

シー‐ピー‐ユー【CPU】

(central processing unit)中央処理装置。コンピューターの中枢部分。制限装置と演算装置から構成される。大型機などでは、主記憶装置を含めていうこともある。

シープ【sheep】

羊。

⇒シープ‐シャンク【sheep shank】

⇒シープ‐スキン【sheep skin】

⇒シープ‐ドッグ【sheep dog】

ジープ【jeep アメリカ】

(general purpose carの頭文字GPの転。一説に、ポパイの漫画の架空の小動物の奇声による)四輪駆動の小型自動車。アメリカで軍用に開発。商標名。

シー‐ブイ‐ケーブル【CVケーブル】

(crosslinked polyethylene vinyl sheath cable)電力用のケーブル。架橋したポリエチレンで絶縁し塩化ビニルを外被としたもの。

シー‐ブイ‐シー‐エフ【CVCF】

(constant voltage constant frequency)定電圧定周波電源。出力電圧・周波数を一定にした電源のこと。半導体スイッチング素子を用いることが多い。

シーブイディー‐ほう【CVD法】‥ハフ

(chemical vapor deposition method)化学反応を利用して材料を合成する方法の一つ。主として薄膜状態で活用する材料作製に利用される。化学気相堆積法。化学蒸着法。

シー‐フード【seafood】

魚介類・海藻類などの水産食品の総称。「―‐サラダ」

シープ‐シャンク【sheep shank】

(羊のすねの意)紐の結び方。紐のたるみを引き締めたり、綱の弱い部分を補強したりする時に用いる。

シープ-シャンク

⇒しいな【椎名】

ジーニアス【genius】

天才。

シーニュ【signe フランス】

〔言〕(→)記号2に同じ。

じ‐いぬ【地犬】ヂ‥

その土地の犬。

しいね【悪核・瘤】シヒネ

(シヒ(癈)ネ(根)の意)こぶ。〈倭名類聚鈔2〉

じい‐の‐かみ【侍医頭】

旧宮内省侍医寮の長官。寮務を掌理し、診候・進薬をつかさどった勅任官。

しい‐の‐き【椎の木】シヒ‥

(→)「しい(椎)」に同じ。

しい‐の‐しょうしょう【四位少将】‥ヰ‥セウシヤウ

位が四位で、近衛少将(五位相当)である者。名誉の地位とされた。

しい‐の‐しょだいぶ【四位諸大夫】‥ヰ‥

位は四位であるが、昇殿を許されなかった者。

しい‐の‐み【椎の実】シヒ‥

①椎の果実。〈[季]秋〉

②「椎の実筆」の略。

⇒しいのみ‐だま【椎の実弾】

⇒しいのみ‐ふで【椎の実筆】

しいのみ‐だま【椎の実弾】シヒ‥

椎の実のように楕円形で、先端のとがった弾丸。

⇒しい‐の‐み【椎の実】

しいのみ‐ふで【椎の実筆】シヒ‥

穂が椎の実に似た筆。もっぱら太書きに用いる。しいのみ。

⇒しい‐の‐み【椎の実】

しいば【椎葉】シヒ‥

宮崎県北西部、耳川上流部の村。南東方の米良荘めらのしょうとともに九州山地の隔絶山村であった。「ひえつき節」の里で知られる。隠田集落の一つ。

シー‐バース【sea berth】

浮き桟橋。沖合でタンカーから石油を受けとる施設。ここからパイプを通じて石油を陸へ送る。

シー‐ハイル【Schi Heil ドイツ】

(「スキーに幸あれ」の意)スキーヤーが互いに挨拶あいさつに用いる語。

ジー‐パン

(和製語。ジーンズ‐パンツ、あるいはジー‐アイ‐パンツの略という)ジーンズ製のズボン。丈夫で、作業着・ふだん着などに用いる。ジーンズ。

シー‐ピー【CP】

(commercial paper)コマーシャル‐ペーパーの略。

シー‐ビー‐アール【CBR】

(California bearing ratio)路床・路盤の支持力を表す指数。舗装厚や材料を決定するのに用いる。

シー‐ビー‐アール‐へいき【CBR兵器】

化学(chemical)・生物(biological)・放射能(radioactive)兵器の総称。ABC兵器。NBC兵器。

シー‐ピー‐アイ【CPI】

(consumer's price index)(→)消費者物価指数。

シー‐ビー‐エス【CBS】

(Columbia Broadcasting System)アメリカの三大テレビ-ネットワーク(ABC・CBS・NBC)の一つ。1927年創業。

ジー‐ピー‐エス【GPS】

(global positioning system)全地球測位システム。人工衛星の発する電波によって、地球上の現在位置を正確に測定するシステム。カー‐ナビゲーション‐システムに使用する。

ジー‐ピー‐ティー【GPT】

(glutamic pyruvic transaminase)グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ。→ALT

シー‐ピー‐ユー【CPU】

(central processing unit)中央処理装置。コンピューターの中枢部分。制限装置と演算装置から構成される。大型機などでは、主記憶装置を含めていうこともある。

シープ【sheep】

羊。

⇒シープ‐シャンク【sheep shank】

⇒シープ‐スキン【sheep skin】

⇒シープ‐ドッグ【sheep dog】

ジープ【jeep アメリカ】

(general purpose carの頭文字GPの転。一説に、ポパイの漫画の架空の小動物の奇声による)四輪駆動の小型自動車。アメリカで軍用に開発。商標名。

シー‐ブイ‐ケーブル【CVケーブル】

(crosslinked polyethylene vinyl sheath cable)電力用のケーブル。架橋したポリエチレンで絶縁し塩化ビニルを外被としたもの。

シー‐ブイ‐シー‐エフ【CVCF】

(constant voltage constant frequency)定電圧定周波電源。出力電圧・周波数を一定にした電源のこと。半導体スイッチング素子を用いることが多い。

シーブイディー‐ほう【CVD法】‥ハフ

(chemical vapor deposition method)化学反応を利用して材料を合成する方法の一つ。主として薄膜状態で活用する材料作製に利用される。化学気相堆積法。化学蒸着法。

シー‐フード【seafood】

魚介類・海藻類などの水産食品の総称。「―‐サラダ」

シープ‐シャンク【sheep shank】

(羊のすねの意)紐の結び方。紐のたるみを引き締めたり、綱の弱い部分を補強したりする時に用いる。

シープ-シャンク

⇒シープ【sheep】

シープ‐スキン【sheep skin】

羊の皮。また、そのなめし革。革製本・服飾などに用いる。ヤンピー。

⇒シープ【sheep】

シープ‐ドッグ【sheep dog】

牧羊犬。また、牧羊のために改良された犬の品種。

⇒シープ【sheep】

シーベルト【sievert】

放射線の人体や生物に対する線量当量の単位。国際単位系の組立単位。100レムに等しい。記号Sv

ジー‐ペン【G-pen】

Gの文字を刻印した、欧文筆記などに用いるペン先。明治初年、イギリスから輸入したペン先に、形状によりAからZまでの記号がつけられており、そのGタイプのもの。

しい‐ほう【至宝】

シホウの慣用読み。日葡辞書「ムゲ(無価)ノシイホウ」

シーボーギウム【seaborgium】

(G.T.シーボーグの名に因む)超アクチノイド元素の一つ。元素記号Sg 原子番号106の放射性元素。1974年、カリホルニウムに酸素イオンを照射して合成された。

シーボーグ【Glenn Theodore Seaborg】

アメリカの化学者。94番元素プルトニウムから102番元素ノーベリウムまでの超ウラン元素を核反応により創出。アクチノイド説を提唱。ノーベル賞。(1912〜1999)

シーボルト【Philipp Franz von Siebold】

ドイツの医学者・博物学者。1823年(文政6)オランダ商館の医員として長崎に着任、日本の動植物・地理・歴史・言語を研究。また鳴滝なるたき塾を開いて高野長英らに医術を教授し、実地に診療。28年帰国の際、荷物の中に国禁の地図等が発見され、翌年国外追放、多くの洋学者が処罰された(シーボルト事件)。59年(安政6)再び来航、幕府の外事顧問となる。62年(文久2)出国。著「日本」「日本動物誌」「日本植物誌」など。(1796〜1866)

ジー‐マーク

(G-mark)「グッド‐デザイン」に選定された製品につける[G]のマーク。「G」の字を図案化したもの。

シー‐マージン【sea margin】

船舶の経年変化、表面汚損、海象の影響による速度減少を補うための、エンジン馬力などの余裕。

シームレス【seamless】

①縫い目や継ぎ目がないこと。断続がないこと。

②シームレス‐ストッキングの略。縫い目のない婦人用長靴下。

ジー‐メン【G-men アメリカ】

(Government-menの略)アメリカのFBI(連邦捜査局)捜査官の俗称。

シーメンス【Siemens】

⇒ジーメンス。

⇒シーメンス‐じけん【シーメンス事件】

ジーメンス【Ernst Werner von Siemens】

ドイツの電気学者。ジーメンス‐ハルスケ電機会社の創設者。1866年残留磁気利用の自動発電機を発明。また、アーク溶接法や電気炉を発明。(1816〜1892)

ジーメンス【Wilhelm von Siemens】

ドイツの電気技師。E.W.v.ジーメンスの子。1883年白熱電光の理論を完成。(1855〜1919)

ジーメンス【William Siemens】

ドイツ生れの工業家。E.W.v.ジーメンスの弟。蒸気機関の差動調速機や再生蒸気機関を発明。また、弟フリードリヒ(Friedrich S.1826〜1904)の協力を得て平炉製鋼法を発明。1859年イギリスに帰化。(1823〜1883)

⇒ジーメンス‐マルタン‐ろ【ジーメンスマルタン炉】

ジーメンス【siemens】

(E.W.v.ジーメンスの名に因む)コンダクタンスの単位。国際単位系の組立単位。2点間の電流の流れやすさを表す量で、電気抵抗オームの逆数。導電率。記号S →モー

シーメンス‐じけん【シーメンス事件】

ドイツのジーメンス社の行なった日本海軍高官への贈賄事件。1914年(大正3)1月に暴露され議会や民衆の憤激を呼び、同年3月、海軍長老を首相とする山本権兵衛内閣は辞職に追い込まれた。

⇒シーメンス【Siemens】

ジーメンス‐マルタン‐ろ【ジーメンスマルタン炉】

(Siemens-Martin furnace)平炉へいろの別称。1864年フランス人マルタン(Pierre M.1824〜1915)がE.W.v.ジーメンス兄弟の蓄熱室の原理を利用して実用化したことに因む。

⇒ジーメンス【William Siemens】

シーモノフ【Konstantin M. Simonov】

ロシア(ソ連)の小説家・詩人・劇作家。作家同盟書記・雑誌「ノーヴィ・ミール(新世界)」「文学新聞」編集長。小説「昼も夜も」「生者と死者」など。(1915〜1979)

じい‐や【爺や】ヂイ‥

年とった召使いの男。

ジー‐ユー‐アイ【GUI】

(graphical user interface)画像を利用したコンピューター操作のためのユーザー‐インターフェース。ウィンドー内に表示されるアイコンをマウスなどで直接操作することにより、目的とする機能を実現する。

シー‐よん‐しょくぶつ【C4植物】

光合成による初期産物が炭素原子4個の化合物である経路をもつ植物。種子植物の一部に限られ、一般には光合成の効率が高い。高温・乾燥に適応。トウモロコシ・サトウキビなど。炭素が3個の場合はC3植物と呼び、イネ・コムギ・ダイズなど。

しいら【粃】シヒラ

(→)「しいな」に同じ。〈日葡辞書〉

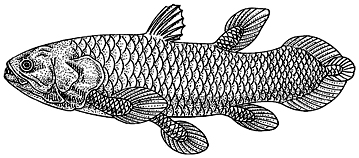

しいら【鱰・鱪】

シイラ科の海産の硬骨魚。体は1メートル以上に達し、側扁する。美しい藍色で、鮮やかな斑点がある。世界の暖海に分布。流木などに集まる習性がある。食用。勒魚。鬼頭魚。

しいら

⇒シープ【sheep】

シープ‐スキン【sheep skin】

羊の皮。また、そのなめし革。革製本・服飾などに用いる。ヤンピー。

⇒シープ【sheep】

シープ‐ドッグ【sheep dog】

牧羊犬。また、牧羊のために改良された犬の品種。

⇒シープ【sheep】

シーベルト【sievert】

放射線の人体や生物に対する線量当量の単位。国際単位系の組立単位。100レムに等しい。記号Sv

ジー‐ペン【G-pen】

Gの文字を刻印した、欧文筆記などに用いるペン先。明治初年、イギリスから輸入したペン先に、形状によりAからZまでの記号がつけられており、そのGタイプのもの。

しい‐ほう【至宝】

シホウの慣用読み。日葡辞書「ムゲ(無価)ノシイホウ」

シーボーギウム【seaborgium】

(G.T.シーボーグの名に因む)超アクチノイド元素の一つ。元素記号Sg 原子番号106の放射性元素。1974年、カリホルニウムに酸素イオンを照射して合成された。

シーボーグ【Glenn Theodore Seaborg】

アメリカの化学者。94番元素プルトニウムから102番元素ノーベリウムまでの超ウラン元素を核反応により創出。アクチノイド説を提唱。ノーベル賞。(1912〜1999)

シーボルト【Philipp Franz von Siebold】

ドイツの医学者・博物学者。1823年(文政6)オランダ商館の医員として長崎に着任、日本の動植物・地理・歴史・言語を研究。また鳴滝なるたき塾を開いて高野長英らに医術を教授し、実地に診療。28年帰国の際、荷物の中に国禁の地図等が発見され、翌年国外追放、多くの洋学者が処罰された(シーボルト事件)。59年(安政6)再び来航、幕府の外事顧問となる。62年(文久2)出国。著「日本」「日本動物誌」「日本植物誌」など。(1796〜1866)

ジー‐マーク

(G-mark)「グッド‐デザイン」に選定された製品につける[G]のマーク。「G」の字を図案化したもの。

シー‐マージン【sea margin】

船舶の経年変化、表面汚損、海象の影響による速度減少を補うための、エンジン馬力などの余裕。

シームレス【seamless】

①縫い目や継ぎ目がないこと。断続がないこと。

②シームレス‐ストッキングの略。縫い目のない婦人用長靴下。

ジー‐メン【G-men アメリカ】

(Government-menの略)アメリカのFBI(連邦捜査局)捜査官の俗称。

シーメンス【Siemens】

⇒ジーメンス。

⇒シーメンス‐じけん【シーメンス事件】

ジーメンス【Ernst Werner von Siemens】

ドイツの電気学者。ジーメンス‐ハルスケ電機会社の創設者。1866年残留磁気利用の自動発電機を発明。また、アーク溶接法や電気炉を発明。(1816〜1892)

ジーメンス【Wilhelm von Siemens】

ドイツの電気技師。E.W.v.ジーメンスの子。1883年白熱電光の理論を完成。(1855〜1919)

ジーメンス【William Siemens】

ドイツ生れの工業家。E.W.v.ジーメンスの弟。蒸気機関の差動調速機や再生蒸気機関を発明。また、弟フリードリヒ(Friedrich S.1826〜1904)の協力を得て平炉製鋼法を発明。1859年イギリスに帰化。(1823〜1883)

⇒ジーメンス‐マルタン‐ろ【ジーメンスマルタン炉】

ジーメンス【siemens】

(E.W.v.ジーメンスの名に因む)コンダクタンスの単位。国際単位系の組立単位。2点間の電流の流れやすさを表す量で、電気抵抗オームの逆数。導電率。記号S →モー

シーメンス‐じけん【シーメンス事件】

ドイツのジーメンス社の行なった日本海軍高官への贈賄事件。1914年(大正3)1月に暴露され議会や民衆の憤激を呼び、同年3月、海軍長老を首相とする山本権兵衛内閣は辞職に追い込まれた。

⇒シーメンス【Siemens】

ジーメンス‐マルタン‐ろ【ジーメンスマルタン炉】

(Siemens-Martin furnace)平炉へいろの別称。1864年フランス人マルタン(Pierre M.1824〜1915)がE.W.v.ジーメンス兄弟の蓄熱室の原理を利用して実用化したことに因む。

⇒ジーメンス【William Siemens】

シーモノフ【Konstantin M. Simonov】

ロシア(ソ連)の小説家・詩人・劇作家。作家同盟書記・雑誌「ノーヴィ・ミール(新世界)」「文学新聞」編集長。小説「昼も夜も」「生者と死者」など。(1915〜1979)

じい‐や【爺や】ヂイ‥

年とった召使いの男。

ジー‐ユー‐アイ【GUI】

(graphical user interface)画像を利用したコンピューター操作のためのユーザー‐インターフェース。ウィンドー内に表示されるアイコンをマウスなどで直接操作することにより、目的とする機能を実現する。

シー‐よん‐しょくぶつ【C4植物】

光合成による初期産物が炭素原子4個の化合物である経路をもつ植物。種子植物の一部に限られ、一般には光合成の効率が高い。高温・乾燥に適応。トウモロコシ・サトウキビなど。炭素が3個の場合はC3植物と呼び、イネ・コムギ・ダイズなど。

しいら【粃】シヒラ

(→)「しいな」に同じ。〈日葡辞書〉

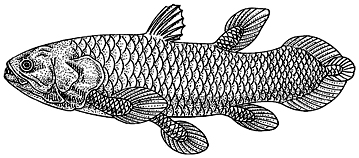

しいら【鱰・鱪】

シイラ科の海産の硬骨魚。体は1メートル以上に達し、側扁する。美しい藍色で、鮮やかな斑点がある。世界の暖海に分布。流木などに集まる習性がある。食用。勒魚。鬼頭魚。

しいら

シイラ

提供:東京動物園協会

シイラ

提供:東京動物園協会

⇒しいら‐づけ【鱰漬】

シーラーズ【Shīrāz】

イラン南西部、ザグロス山脈中の盆地にある商工業都市。ブワイフ朝・ザンド朝の首都として繁栄。ハーフィズなど著名な詩人を輩出。人口119万8千(2003)。

シーラカンス【coelacanth】

硬骨魚綱総鰭類の魚の一群。遺存種の一つ。デボン紀に現れ白亜紀末に絶滅したと信じられていたが、1938年現生種(ラティメリア属)が発見され、以来コモロ諸島近海で多数の個体が漁獲されている。1998年にはインドネシアのスラウェシ島近海で第2の現生種が発見され、翌年新種として発表された。全長約1.5メートル。

シーラカンス

⇒しいら‐づけ【鱰漬】

シーラーズ【Shīrāz】

イラン南西部、ザグロス山脈中の盆地にある商工業都市。ブワイフ朝・ザンド朝の首都として繁栄。ハーフィズなど著名な詩人を輩出。人口119万8千(2003)。

シーラカンス【coelacanth】

硬骨魚綱総鰭類の魚の一群。遺存種の一つ。デボン紀に現れ白亜紀末に絶滅したと信じられていたが、1938年現生種(ラティメリア属)が発見され、以来コモロ諸島近海で多数の個体が漁獲されている。1998年にはインドネシアのスラウェシ島近海で第2の現生種が発見され、翌年新種として発表された。全長約1.5メートル。

シーラカンス

シーラカンス

提供:国立科学博物館

シーラカンス

提供:国立科学博物館

しいら‐づけ【鱰漬】

竹束などで海面に浮設物をつくり碇いかりで止め置き、ここに集まる鱰を網や釣で捕る漁法。日本海側各地で行われる。→浮魚礁うきぎょしょう

⇒しいら【鱰・鱪】

シーリング【ceiling】

(天井・上限などの意)

①一定の限度を設けること。

②先進国が発展途上国からの輸入品に、一定限度の特恵関税を適用すること。

③日本の予算編成に当たって概算要求の上限を前年度予算額の一定比率内とすること。

④〔気〕雲底の高度。雲底と滑走路面との空間の狭さは安全航空の障害となるので、航空気象では一定の基準を設けて、それを観測し予報する。

シーリング【sealing】

密閉性を維持するために隙間や継ぎ目を埋めること。また、その材料。

シール【seal】

①アザラシのこと。

②シールスキンの略。スキーで登高する際、スキーの裏面に貼付する滑り止めの道具。かつてはアザラシの皮を用いた。

シール【seal】

①封印。また、封印のしるしに貼る紙。

②装飾などに用いる、絵やマークなどが印刷された、裏に糊の付いた紙片。

しい・るシヒル

〔自下二〕

ふくれたものが縮まる。栄華物語浦々別「御腹ただ―・れに―・れて」

し・いる【強いる】シヒル

〔他上一〕[文]し・ふ(上二)

相手の意志を無視して、自分の意のままに物事をおしつける。強制する。万葉集4「否と言はば―・ひめやわが背」。徒然草「いたう痛む人の、―・ひられて少し飲みたるもいとよし」。「犠牲を―・いる」

し・いる【誣いる】シヒル

〔他上一〕[文]し・ふ(上二)

(「強いる」と同源)事実を曲げて言う。こじつける。欽明紀「―・ひ欺ける網穽あみあなに陥おち罹かかりて」。〈類聚名義抄〉。「人を―・いるもはなはだしい」

し‐い・る【仕入る】

〔他下二〕

⇒しいれる(下一)

シールド【shield】

(楯・保護物の意)

①機器類を防水・絶縁などの目的で密封状態にすること。

②トンネル掘削で、土質の軟らかい場所を掘るのに用いる強固な鉄製円筒。

⇒シールド‐こうほう【シールド工法】

シールド‐こうほう【シールド工法】‥ハフ

シールド2を用いた工法。主に軟弱で浸水の危険のある地盤で採用する。

⇒シールド【shield】

し‐いれ【仕入れ】

①商品などを仕入れること。仕込み。「―値段」

②教えこむこと。しつけること。訓練。西鶴諸国ばなし「ものは―によつて何事も」

⇒しいれ‐がき【仕入書】

⇒しいれ‐こさく【仕入小作】

⇒しいれ‐さき【仕入れ先】

シーレ【Egon Schiele】

オーストリアの画家。表現主義的な繊細にして強く鋭い描線で人物を描き、近代人の不安を表現した。作「家族」など。(1890〜1918)

シー‐レーン【sea lane】

(海上交通路の意)国家がその存立のために、他国によって脅かされてはならないと見る海上の交通路。

しいれ‐がき【仕入書】

①商品の仕入れに関する事項を記載した書類。

②税関で、送り状の称。

⇒し‐いれ【仕入れ】

しいれ‐こさく【仕入小作】

古い小作習慣で、地主から肥料その他の必要品を小作人に給与する小作。

⇒し‐いれ【仕入れ】

しいれ‐さき【仕入れ先】

仕入れをする相手方。

⇒し‐いれ【仕入れ】

しいれ‐め【癈目】シヒレ‥

視力を失った目。類聚名義抄「瞎、シヒレメ」

し‐い・れる【仕入れる】

〔他下一〕[文]しい・る(下二)

①商人や製造者が、販売または加工の目的で、生産者や卸売商などから商品や原料を買い入れる。「問屋から―・れる」

②ある物を自分のものとして取り入れる。「予備知識を―・れる」

③仕込む。しつける。浄瑠璃、薩摩歌「ゑのころ―・れて鼠取らせ」

じ‐いろ【地色】ヂ‥

①下地したじの色。地質じしつの色。

②地女すなわちしろうとの女との情事。誹風柳多留8「業平の惜しい事には―なり」

③女郎が、客ではない、土地の男を情夫とすること。また、その男。洒落本、辰巳之園「どうだ、―でもできたか」→客色きゃくいろ。

④浄瑠璃の節付ふしづけに用いる記号「地」の一種。詞のような語り口を加えた地。

シーロー【serow】

ウシ科の哺乳類のうち高山地帯に生息するものの俗な総称。日本のカモシカにも当てる。セロー。

シーロー

提供:東京動物園協会

しいら‐づけ【鱰漬】

竹束などで海面に浮設物をつくり碇いかりで止め置き、ここに集まる鱰を網や釣で捕る漁法。日本海側各地で行われる。→浮魚礁うきぎょしょう

⇒しいら【鱰・鱪】

シーリング【ceiling】

(天井・上限などの意)

①一定の限度を設けること。

②先進国が発展途上国からの輸入品に、一定限度の特恵関税を適用すること。

③日本の予算編成に当たって概算要求の上限を前年度予算額の一定比率内とすること。

④〔気〕雲底の高度。雲底と滑走路面との空間の狭さは安全航空の障害となるので、航空気象では一定の基準を設けて、それを観測し予報する。

シーリング【sealing】

密閉性を維持するために隙間や継ぎ目を埋めること。また、その材料。

シール【seal】

①アザラシのこと。

②シールスキンの略。スキーで登高する際、スキーの裏面に貼付する滑り止めの道具。かつてはアザラシの皮を用いた。

シール【seal】

①封印。また、封印のしるしに貼る紙。

②装飾などに用いる、絵やマークなどが印刷された、裏に糊の付いた紙片。

しい・るシヒル

〔自下二〕

ふくれたものが縮まる。栄華物語浦々別「御腹ただ―・れに―・れて」

し・いる【強いる】シヒル

〔他上一〕[文]し・ふ(上二)

相手の意志を無視して、自分の意のままに物事をおしつける。強制する。万葉集4「否と言はば―・ひめやわが背」。徒然草「いたう痛む人の、―・ひられて少し飲みたるもいとよし」。「犠牲を―・いる」

し・いる【誣いる】シヒル

〔他上一〕[文]し・ふ(上二)

(「強いる」と同源)事実を曲げて言う。こじつける。欽明紀「―・ひ欺ける網穽あみあなに陥おち罹かかりて」。〈類聚名義抄〉。「人を―・いるもはなはだしい」

し‐い・る【仕入る】

〔他下二〕

⇒しいれる(下一)

シールド【shield】

(楯・保護物の意)

①機器類を防水・絶縁などの目的で密封状態にすること。

②トンネル掘削で、土質の軟らかい場所を掘るのに用いる強固な鉄製円筒。

⇒シールド‐こうほう【シールド工法】

シールド‐こうほう【シールド工法】‥ハフ

シールド2を用いた工法。主に軟弱で浸水の危険のある地盤で採用する。

⇒シールド【shield】

し‐いれ【仕入れ】

①商品などを仕入れること。仕込み。「―値段」

②教えこむこと。しつけること。訓練。西鶴諸国ばなし「ものは―によつて何事も」

⇒しいれ‐がき【仕入書】

⇒しいれ‐こさく【仕入小作】

⇒しいれ‐さき【仕入れ先】

シーレ【Egon Schiele】

オーストリアの画家。表現主義的な繊細にして強く鋭い描線で人物を描き、近代人の不安を表現した。作「家族」など。(1890〜1918)

シー‐レーン【sea lane】

(海上交通路の意)国家がその存立のために、他国によって脅かされてはならないと見る海上の交通路。

しいれ‐がき【仕入書】

①商品の仕入れに関する事項を記載した書類。

②税関で、送り状の称。

⇒し‐いれ【仕入れ】

しいれ‐こさく【仕入小作】

古い小作習慣で、地主から肥料その他の必要品を小作人に給与する小作。

⇒し‐いれ【仕入れ】

しいれ‐さき【仕入れ先】

仕入れをする相手方。

⇒し‐いれ【仕入れ】

しいれ‐め【癈目】シヒレ‥

視力を失った目。類聚名義抄「瞎、シヒレメ」

し‐い・れる【仕入れる】

〔他下一〕[文]しい・る(下二)

①商人や製造者が、販売または加工の目的で、生産者や卸売商などから商品や原料を買い入れる。「問屋から―・れる」

②ある物を自分のものとして取り入れる。「予備知識を―・れる」

③仕込む。しつける。浄瑠璃、薩摩歌「ゑのころ―・れて鼠取らせ」

じ‐いろ【地色】ヂ‥

①下地したじの色。地質じしつの色。

②地女すなわちしろうとの女との情事。誹風柳多留8「業平の惜しい事には―なり」

③女郎が、客ではない、土地の男を情夫とすること。また、その男。洒落本、辰巳之園「どうだ、―でもできたか」→客色きゃくいろ。

④浄瑠璃の節付ふしづけに用いる記号「地」の一種。詞のような語り口を加えた地。

シーロー【serow】

ウシ科の哺乳類のうち高山地帯に生息するものの俗な総称。日本のカモシカにも当てる。セロー。

シーロー

提供:東京動物園協会

シーロスタット【coelostat】

日周運動する天体からの光を一定の方向に送り込む装置。反射用の2個の平面鏡から成る。

シーロメーター【ceilometer】

地上からレーザー‐パルスを送り、これが雲底から反射されてくるのを受けて、雲底の高さを測定記録する装置。雲高測定器。

ジー‐ワン【GⅠ】

(grade one)競馬で、重賞レースのうち、もっとも重要な諸レース。1984年導入。

し‐いん【子音】

〔言〕(consonant)単音の一つ。発音器官で作られる妨げ(閉鎖・狭めなど)を息が通過することにより発せられる音。妨げの作り方(調音法)・作られる位置(調音点)・声門の状態(有声・無声)によって特徴づけられる。父音ふいん。しおん。↔母音ぼいん

し‐いん【子院・支院・枝院】‥ヰン

①(→)塔頭たっちゅう2に同じ。

②末寺。本寺に属する寺院をいう。

し‐いん【四韻】‥ヰン

①平ひょう・上・去・入の四声。

②八句で四つの韻脚がある律詩。源氏物語少女「博士はかせの人々は―、…作りて」

し‐いん【市尹】‥ヰン

(「尹」は長の意)市の長おさ。市正。

し‐いん【市隠】

官に仕えないで、市井しせいに隠居すること。また、その人。

し‐いん【死因】

死亡の原因。

⇒しいん‐こうい【死因行為】

⇒しいん‐しょぶん【死因処分】

⇒しいん‐ぞうよ【死因贈与】

し‐いん【私印】

各個人または家の印章。↔官印↔公印。

⇒しいん‐ぎぞう【私印偽造】

し‐いん【試飲】

ためしに飲むこと。

し‐いん【資蔭】

父祖の勲功のおかげで官吏に登用されること。蔭補おんふ。

シーン【scene】

①光景。風景。

②映画・演劇などの一場面。「ラスト‐―」

⇒シーン‐プログラム

じ‐いん【寺印】

寺院の印章。寺判。

じ‐いん【寺院】‥ヰン

(「院」は支院を指す)寺てら。

⇒じいん‐はっと【寺院法度】

じ‐いん【次韻】‥ヰン

他人の詩の韻字と同じ韻字を用いて作詩すること。また、その詩。→和韻

じいん【次韻】‥ヰン

松尾桃青(芭蕉)編の俳諧集。1冊。伊藤信徳の「七百五十韻」に次ぐ意で名づける。1681年(延宝9)刊。俳諧次韻。

じ‐いん【自印】

自分の印章。

じ‐いん【自因】

(→)自己原因に同じ。

ジーン【gene】

〔生〕(→)遺伝子。ゲン。

しいん‐ぎぞう【私印偽造】‥ザウ

使う目的をもって他人の印章を偽造すること。

⇒し‐いん【私印】

しいん‐こうい【死因行為】‥カウヰ

行為者の死亡によって効力を発生する法律行為。遺言・死因贈与の類。死後行為。↔生前行為。

⇒し‐いん【死因】

しいん‐しょぶん【死因処分】

(→)死因行為に同じ。↔生前処分。

⇒し‐いん【死因】

ジーンズ【jeans】

(最初に作られた地ジェノヴァのフランス語形Gênesの英語よみからか)丈夫な細綾織の綿布。また、それで作った衣服など。

ジーンズ【James Hopwood Jeans】

イギリスの天文学者・物理学者。宇宙および恒星の進化の理論、熱放射の法則や電磁気学の理論に業績を残す。(1877〜1946)

しいん‐ぞうよ【死因贈与】

〔法〕贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与契約。

⇒し‐いん【死因】

しいん‐と

〔副〕

物音一つ聞こえず、静まりかえっているさま。「―して、水を打ったようになった」

じいん‐と

〔副〕

①感動などのため、体中がしびれるように感ずるさま。「―して目頭が熱くなった」

②静かに、絶え間なく音が聞こえるさま。「耳の奥で―音がする」

じいん‐はっと【寺院法度】‥ヰン‥

諸宗寺院法度のこと。

⇒じ‐いん【寺院】

シーン‐プログラム

(和製語scene program(me))(→)イメージ‐プログラムに同じ。

⇒シーン【scene】

し‐う【四有】

〔仏〕衆生しゅじょうが生まれ、生き、死に、次に再び生まれるまでの間の四時期(生有・本有・死有・中有)の称。

し‐う【死有】

〔仏〕四有しうの一つ。衆生しゅじょうが寿命が尽きてまさに死のうとする刹那せつな。

し‐う【糸雨】

細雨。こさめ。きりさめ。

し‐う【祠宇】

①やしろ。ほこら。神社。

②神道教派に属し、主神を奉斎し、神道の教義の宣布、儀式の執行を目的とする施設。

し‐う【紫芋】

〔植〕唐芋とうのいもの異称。

し・う【強ふ】シフ

〔他上二〕

⇒しいる(上一)

し・う【誣ふ】シフ

〔他上二〕

⇒しいる(上一)

し・う【癈ふ】シフ

〔自四・上二〕

身体の器官のはたらきがなくなる。ぼける。万葉集9「松反り―・ひてあれやは三栗の中上り来ぬ麿といふ奴やつこ」。日葡辞書「ミミシイテ」

じ‐う【時雨】

①ほどよい時に降る雨。

②しぐれ。

⇒時雨の化

じ‐う【慈雨】

ほどよく物をうるおし育てる雨。ひでりつづきのあとの雨。甘雨。「旱天かんてんの―」

シヴァ【Śiva 梵】

ヒンドゥー教の三神の一つ。破壊神であるとともに創造神で、リンガ(男根)を象徴とする。この神を信仰する一派をシヴァ派という。仏教にとり入れられて大自在天となった。湿婆。

シヴァージー【Shivājī】

インド、西部デカンを中心とするマラーター王国の創始者。ムガル帝国と抗争しつつ領土を拡大、1674年に即位。今日なおマハーラーシュトラ地域の英雄として崇敬される。(1627〜1680)

じ‐うす【地薄】ヂ‥

地質じしつのうすいこと。↔地厚

じ‐うた【地歌・地唄】ヂ‥

近世の上方で、盲人音楽家が専門的に創作・伝承した三味線歌の総称。組歌・長歌・端歌・芝居歌・作物さくもの・謡曲物・浄瑠璃物・手事てごと物などがあり、組歌以外は箏と合奏することが多いので琴曲ともいう。古称、弦曲。上方唄。京唄。法師歌。

⇒じうた‐まい【地歌舞・地唄舞】

じ‐うた【地歌】ヂ‥

和歌で、平凡な歌。秀歌に対していう。詠歌一体「百首をよまんには、―とて所々にはさる体なるもののいひしりたるさまなるを詠みて」

シウダー‐フアレス【Ciudad Juárez】

メキシコ北部の都市。リオ‐グランデ川を挟んで米国のエルパソと対する。綿花などの灌漑農業で発展。免税品販売や加工工業でも有名。人口138万(2003)。

じ‐うたい【地謡】ヂウタヒ

能または狂言で、舞台の一隅(地謡座)に列座する者がうたう謡うたい。また、その役。地。→能舞台(図)。

⇒じうたい‐おとこ【地謡男】

⇒じうたい‐ぶし【地謡武士】

じうたい‐おとこ【地謡男】ヂウタヒヲトコ

自分にはそれほどの働きがないのに、他人の働きを非難する男。甲陽軍鑑6「五左衛門がやうなる侍は―と名づけたり」

⇒じ‐うたい【地謡】

じうたい‐ぶし【地謡武士】ヂウタヒ‥

自分はそれほど働かないのに、他人の働きを非難する武士。甲陽軍鑑6「五十になるまで何もせで、人に悪しう言はるるを大事もなきと申すを、―と是をいふ」

⇒じ‐うたい【地謡】

じうた‐まい【地歌舞・地唄舞】ヂ‥マヒ

上方舞のうち、地歌を伴奏に用いるもの。広義には上方舞と同じ。

⇒じ‐うた【地歌・地唄】

し‐うち【仕打ち】

①しわざ。ふるまい。他人に対する好ましくない取扱い。江戸生艶気樺焼えどうまれうわきのかばやき「このやうなうわきな浮名のたつ―もあらば」。「むごい―を受ける」

②(「仕内」とも書く)俳優の舞台における表情・動作。しぐさ。こなし。また、広く演技。

③関西で、興行主をいう。

ジウテリウム【deuterium】

⇒デューテリウム

しうと【舅】

(シヒトの音便)

⇒しゅうと

しうと‐め【姑】

(シヒトメの音便)

⇒しゅうとめ

シーロスタット【coelostat】

日周運動する天体からの光を一定の方向に送り込む装置。反射用の2個の平面鏡から成る。

シーロメーター【ceilometer】

地上からレーザー‐パルスを送り、これが雲底から反射されてくるのを受けて、雲底の高さを測定記録する装置。雲高測定器。

ジー‐ワン【GⅠ】

(grade one)競馬で、重賞レースのうち、もっとも重要な諸レース。1984年導入。

し‐いん【子音】

〔言〕(consonant)単音の一つ。発音器官で作られる妨げ(閉鎖・狭めなど)を息が通過することにより発せられる音。妨げの作り方(調音法)・作られる位置(調音点)・声門の状態(有声・無声)によって特徴づけられる。父音ふいん。しおん。↔母音ぼいん

し‐いん【子院・支院・枝院】‥ヰン

①(→)塔頭たっちゅう2に同じ。

②末寺。本寺に属する寺院をいう。

し‐いん【四韻】‥ヰン

①平ひょう・上・去・入の四声。

②八句で四つの韻脚がある律詩。源氏物語少女「博士はかせの人々は―、…作りて」

し‐いん【市尹】‥ヰン

(「尹」は長の意)市の長おさ。市正。

し‐いん【市隠】

官に仕えないで、市井しせいに隠居すること。また、その人。

し‐いん【死因】

死亡の原因。

⇒しいん‐こうい【死因行為】

⇒しいん‐しょぶん【死因処分】

⇒しいん‐ぞうよ【死因贈与】

し‐いん【私印】

各個人または家の印章。↔官印↔公印。

⇒しいん‐ぎぞう【私印偽造】

し‐いん【試飲】

ためしに飲むこと。

し‐いん【資蔭】

父祖の勲功のおかげで官吏に登用されること。蔭補おんふ。

シーン【scene】

①光景。風景。

②映画・演劇などの一場面。「ラスト‐―」

⇒シーン‐プログラム

じ‐いん【寺印】

寺院の印章。寺判。

じ‐いん【寺院】‥ヰン

(「院」は支院を指す)寺てら。

⇒じいん‐はっと【寺院法度】

じ‐いん【次韻】‥ヰン

他人の詩の韻字と同じ韻字を用いて作詩すること。また、その詩。→和韻

じいん【次韻】‥ヰン

松尾桃青(芭蕉)編の俳諧集。1冊。伊藤信徳の「七百五十韻」に次ぐ意で名づける。1681年(延宝9)刊。俳諧次韻。

じ‐いん【自印】

自分の印章。

じ‐いん【自因】

(→)自己原因に同じ。

ジーン【gene】

〔生〕(→)遺伝子。ゲン。

しいん‐ぎぞう【私印偽造】‥ザウ

使う目的をもって他人の印章を偽造すること。

⇒し‐いん【私印】

しいん‐こうい【死因行為】‥カウヰ

行為者の死亡によって効力を発生する法律行為。遺言・死因贈与の類。死後行為。↔生前行為。

⇒し‐いん【死因】

しいん‐しょぶん【死因処分】

(→)死因行為に同じ。↔生前処分。

⇒し‐いん【死因】

ジーンズ【jeans】

(最初に作られた地ジェノヴァのフランス語形Gênesの英語よみからか)丈夫な細綾織の綿布。また、それで作った衣服など。

ジーンズ【James Hopwood Jeans】

イギリスの天文学者・物理学者。宇宙および恒星の進化の理論、熱放射の法則や電磁気学の理論に業績を残す。(1877〜1946)

しいん‐ぞうよ【死因贈与】

〔法〕贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与契約。

⇒し‐いん【死因】

しいん‐と

〔副〕

物音一つ聞こえず、静まりかえっているさま。「―して、水を打ったようになった」

じいん‐と

〔副〕

①感動などのため、体中がしびれるように感ずるさま。「―して目頭が熱くなった」

②静かに、絶え間なく音が聞こえるさま。「耳の奥で―音がする」

じいん‐はっと【寺院法度】‥ヰン‥

諸宗寺院法度のこと。

⇒じ‐いん【寺院】

シーン‐プログラム

(和製語scene program(me))(→)イメージ‐プログラムに同じ。

⇒シーン【scene】

し‐う【四有】

〔仏〕衆生しゅじょうが生まれ、生き、死に、次に再び生まれるまでの間の四時期(生有・本有・死有・中有)の称。

し‐う【死有】

〔仏〕四有しうの一つ。衆生しゅじょうが寿命が尽きてまさに死のうとする刹那せつな。

し‐う【糸雨】

細雨。こさめ。きりさめ。

し‐う【祠宇】

①やしろ。ほこら。神社。

②神道教派に属し、主神を奉斎し、神道の教義の宣布、儀式の執行を目的とする施設。

し‐う【紫芋】

〔植〕唐芋とうのいもの異称。

し・う【強ふ】シフ

〔他上二〕

⇒しいる(上一)

し・う【誣ふ】シフ

〔他上二〕

⇒しいる(上一)

し・う【癈ふ】シフ

〔自四・上二〕

身体の器官のはたらきがなくなる。ぼける。万葉集9「松反り―・ひてあれやは三栗の中上り来ぬ麿といふ奴やつこ」。日葡辞書「ミミシイテ」

じ‐う【時雨】

①ほどよい時に降る雨。

②しぐれ。

⇒時雨の化

じ‐う【慈雨】

ほどよく物をうるおし育てる雨。ひでりつづきのあとの雨。甘雨。「旱天かんてんの―」

シヴァ【Śiva 梵】

ヒンドゥー教の三神の一つ。破壊神であるとともに創造神で、リンガ(男根)を象徴とする。この神を信仰する一派をシヴァ派という。仏教にとり入れられて大自在天となった。湿婆。

シヴァージー【Shivājī】

インド、西部デカンを中心とするマラーター王国の創始者。ムガル帝国と抗争しつつ領土を拡大、1674年に即位。今日なおマハーラーシュトラ地域の英雄として崇敬される。(1627〜1680)

じ‐うす【地薄】ヂ‥

地質じしつのうすいこと。↔地厚

じ‐うた【地歌・地唄】ヂ‥

近世の上方で、盲人音楽家が専門的に創作・伝承した三味線歌の総称。組歌・長歌・端歌・芝居歌・作物さくもの・謡曲物・浄瑠璃物・手事てごと物などがあり、組歌以外は箏と合奏することが多いので琴曲ともいう。古称、弦曲。上方唄。京唄。法師歌。

⇒じうた‐まい【地歌舞・地唄舞】

じ‐うた【地歌】ヂ‥

和歌で、平凡な歌。秀歌に対していう。詠歌一体「百首をよまんには、―とて所々にはさる体なるもののいひしりたるさまなるを詠みて」

シウダー‐フアレス【Ciudad Juárez】

メキシコ北部の都市。リオ‐グランデ川を挟んで米国のエルパソと対する。綿花などの灌漑農業で発展。免税品販売や加工工業でも有名。人口138万(2003)。

じ‐うたい【地謡】ヂウタヒ

能または狂言で、舞台の一隅(地謡座)に列座する者がうたう謡うたい。また、その役。地。→能舞台(図)。

⇒じうたい‐おとこ【地謡男】

⇒じうたい‐ぶし【地謡武士】

じうたい‐おとこ【地謡男】ヂウタヒヲトコ

自分にはそれほどの働きがないのに、他人の働きを非難する男。甲陽軍鑑6「五左衛門がやうなる侍は―と名づけたり」

⇒じ‐うたい【地謡】

じうたい‐ぶし【地謡武士】ヂウタヒ‥

自分はそれほど働かないのに、他人の働きを非難する武士。甲陽軍鑑6「五十になるまで何もせで、人に悪しう言はるるを大事もなきと申すを、―と是をいふ」

⇒じ‐うたい【地謡】

じうた‐まい【地歌舞・地唄舞】ヂ‥マヒ

上方舞のうち、地歌を伴奏に用いるもの。広義には上方舞と同じ。

⇒じ‐うた【地歌・地唄】

し‐うち【仕打ち】

①しわざ。ふるまい。他人に対する好ましくない取扱い。江戸生艶気樺焼えどうまれうわきのかばやき「このやうなうわきな浮名のたつ―もあらば」。「むごい―を受ける」

②(「仕内」とも書く)俳優の舞台における表情・動作。しぐさ。こなし。また、広く演技。

③関西で、興行主をいう。

ジウテリウム【deuterium】

⇒デューテリウム

しうと【舅】

(シヒトの音便)

⇒しゅうと

しうと‐め【姑】

(シヒトメの音便)

⇒しゅうとめ

しい‐とう【至道】‥タウ

シドウの慣用読み。〈日葡辞書〉

しい‐とく【至徳】

シトクの慣用読み。〈日葡辞書〉

シート‐ノック

(和製語seat knock)野球で、各選手が守備位置につき、打球を受けて捕球・送球など守備の練習をすること。

⇒シート【seat】

シート‐パイル【sheet pile】

土木・建築用の仮設材・構造材。鋼鉄製の矢板で、両端の凹凸を組み合わせて接合、護岸・山留め・基礎工事などに使用。鋼矢板こうやいた。

⇒シート【sheet】

シート‐フィルム【sheet film】

1枚1枚四角に切ってあるフィルム。カット‐フィルム。→ロール‐フィルム。

⇒シート【sheet】

シート‐ベルト【seat belt】

自動車・航空機などの座席に付いているベルト。身体を座席に固定し衝突事故などの際、損傷を防止する。安全ベルト。

⇒シート【seat】

シート‐ミュージック【sheet music】

19世紀アメリカなどの、流行歌を1曲ずつ印刷した薄い楽譜。

⇒シート【sheet】

しいと‐め【姑】シヒトメ

しゅうとめ。〈類聚名義抄〉

シードル【cidre フランス】

リンゴの果汁を発酵させた酒。発泡性のものが多い。ノルマンディー産が有名。

シートン【Ernest Thompson Seton】

アメリカの動物文学者。イギリス生れ。種々の「動物記」が著名。(1860〜1946)

しいな【粃・秕】シヒナ

殻ばかりで実のない籾もみ。また、果実の実らないでしなびたもの。しいなし。しいなせ。しいら。しいだ。

しいな【椎名】シヒ‥

姓氏の一つ。

⇒しいな‐りんぞう【椎名麟三】

しいな‐つむぎ【椎名紬】シヒナ‥

河内国椎名地方から産出した紬。

しい‐なり【椎形】シヒ‥

椎の実のように先のとがった形。兜の鉢などにいう。

しいな‐りんぞう【椎名麟三】シヒ‥ザウ

小説家。本名、大坪昇。兵庫県生れ。第二次大戦後、実存主義を基調に庶民的実感を踏まえた作風で登場。作「深夜の酒宴」「自由の彼方で」「美しい女」など。(1911〜1973)

椎名麟三

撮影:田沼武能

しい‐とう【至道】‥タウ

シドウの慣用読み。〈日葡辞書〉

しい‐とく【至徳】

シトクの慣用読み。〈日葡辞書〉

シート‐ノック

(和製語seat knock)野球で、各選手が守備位置につき、打球を受けて捕球・送球など守備の練習をすること。

⇒シート【seat】

シート‐パイル【sheet pile】

土木・建築用の仮設材・構造材。鋼鉄製の矢板で、両端の凹凸を組み合わせて接合、護岸・山留め・基礎工事などに使用。鋼矢板こうやいた。

⇒シート【sheet】

シート‐フィルム【sheet film】

1枚1枚四角に切ってあるフィルム。カット‐フィルム。→ロール‐フィルム。

⇒シート【sheet】

シート‐ベルト【seat belt】

自動車・航空機などの座席に付いているベルト。身体を座席に固定し衝突事故などの際、損傷を防止する。安全ベルト。

⇒シート【seat】

シート‐ミュージック【sheet music】

19世紀アメリカなどの、流行歌を1曲ずつ印刷した薄い楽譜。

⇒シート【sheet】

しいと‐め【姑】シヒトメ

しゅうとめ。〈類聚名義抄〉

シードル【cidre フランス】

リンゴの果汁を発酵させた酒。発泡性のものが多い。ノルマンディー産が有名。

シートン【Ernest Thompson Seton】

アメリカの動物文学者。イギリス生れ。種々の「動物記」が著名。(1860〜1946)

しいな【粃・秕】シヒナ

殻ばかりで実のない籾もみ。また、果実の実らないでしなびたもの。しいなし。しいなせ。しいら。しいだ。

しいな【椎名】シヒ‥

姓氏の一つ。

⇒しいな‐りんぞう【椎名麟三】

しいな‐つむぎ【椎名紬】シヒナ‥

河内国椎名地方から産出した紬。

しい‐なり【椎形】シヒ‥

椎の実のように先のとがった形。兜の鉢などにいう。

しいな‐りんぞう【椎名麟三】シヒ‥ザウ

小説家。本名、大坪昇。兵庫県生れ。第二次大戦後、実存主義を基調に庶民的実感を踏まえた作風で登場。作「深夜の酒宴」「自由の彼方で」「美しい女」など。(1911〜1973)

椎名麟三

撮影:田沼武能

⇒しいな【椎名】

ジーニアス【genius】

天才。

シーニュ【signe フランス】

〔言〕(→)記号2に同じ。

じ‐いぬ【地犬】ヂ‥

その土地の犬。

しいね【悪核・瘤】シヒネ

(シヒ(癈)ネ(根)の意)こぶ。〈倭名類聚鈔2〉

じい‐の‐かみ【侍医頭】

旧宮内省侍医寮の長官。寮務を掌理し、診候・進薬をつかさどった勅任官。

しい‐の‐き【椎の木】シヒ‥

(→)「しい(椎)」に同じ。

しい‐の‐しょうしょう【四位少将】‥ヰ‥セウシヤウ

位が四位で、近衛少将(五位相当)である者。名誉の地位とされた。

しい‐の‐しょだいぶ【四位諸大夫】‥ヰ‥

位は四位であるが、昇殿を許されなかった者。

しい‐の‐み【椎の実】シヒ‥

①椎の果実。〈[季]秋〉

②「椎の実筆」の略。

⇒しいのみ‐だま【椎の実弾】

⇒しいのみ‐ふで【椎の実筆】

しいのみ‐だま【椎の実弾】シヒ‥

椎の実のように楕円形で、先端のとがった弾丸。

⇒しい‐の‐み【椎の実】

しいのみ‐ふで【椎の実筆】シヒ‥

穂が椎の実に似た筆。もっぱら太書きに用いる。しいのみ。

⇒しい‐の‐み【椎の実】

しいば【椎葉】シヒ‥

宮崎県北西部、耳川上流部の村。南東方の米良荘めらのしょうとともに九州山地の隔絶山村であった。「ひえつき節」の里で知られる。隠田集落の一つ。

シー‐バース【sea berth】

浮き桟橋。沖合でタンカーから石油を受けとる施設。ここからパイプを通じて石油を陸へ送る。

シー‐ハイル【Schi Heil ドイツ】

(「スキーに幸あれ」の意)スキーヤーが互いに挨拶あいさつに用いる語。

ジー‐パン

(和製語。ジーンズ‐パンツ、あるいはジー‐アイ‐パンツの略という)ジーンズ製のズボン。丈夫で、作業着・ふだん着などに用いる。ジーンズ。

シー‐ピー【CP】

(commercial paper)コマーシャル‐ペーパーの略。

シー‐ビー‐アール【CBR】

(California bearing ratio)路床・路盤の支持力を表す指数。舗装厚や材料を決定するのに用いる。

シー‐ビー‐アール‐へいき【CBR兵器】

化学(chemical)・生物(biological)・放射能(radioactive)兵器の総称。ABC兵器。NBC兵器。

シー‐ピー‐アイ【CPI】

(consumer's price index)(→)消費者物価指数。

シー‐ビー‐エス【CBS】

(Columbia Broadcasting System)アメリカの三大テレビ-ネットワーク(ABC・CBS・NBC)の一つ。1927年創業。

ジー‐ピー‐エス【GPS】

(global positioning system)全地球測位システム。人工衛星の発する電波によって、地球上の現在位置を正確に測定するシステム。カー‐ナビゲーション‐システムに使用する。

ジー‐ピー‐ティー【GPT】

(glutamic pyruvic transaminase)グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ。→ALT

シー‐ピー‐ユー【CPU】

(central processing unit)中央処理装置。コンピューターの中枢部分。制限装置と演算装置から構成される。大型機などでは、主記憶装置を含めていうこともある。

シープ【sheep】

羊。

⇒シープ‐シャンク【sheep shank】

⇒シープ‐スキン【sheep skin】

⇒シープ‐ドッグ【sheep dog】

ジープ【jeep アメリカ】

(general purpose carの頭文字GPの転。一説に、ポパイの漫画の架空の小動物の奇声による)四輪駆動の小型自動車。アメリカで軍用に開発。商標名。

シー‐ブイ‐ケーブル【CVケーブル】

(crosslinked polyethylene vinyl sheath cable)電力用のケーブル。架橋したポリエチレンで絶縁し塩化ビニルを外被としたもの。

シー‐ブイ‐シー‐エフ【CVCF】

(constant voltage constant frequency)定電圧定周波電源。出力電圧・周波数を一定にした電源のこと。半導体スイッチング素子を用いることが多い。

シーブイディー‐ほう【CVD法】‥ハフ

(chemical vapor deposition method)化学反応を利用して材料を合成する方法の一つ。主として薄膜状態で活用する材料作製に利用される。化学気相堆積法。化学蒸着法。

シー‐フード【seafood】

魚介類・海藻類などの水産食品の総称。「―‐サラダ」

シープ‐シャンク【sheep shank】

(羊のすねの意)紐の結び方。紐のたるみを引き締めたり、綱の弱い部分を補強したりする時に用いる。

シープ-シャンク

⇒しいな【椎名】

ジーニアス【genius】

天才。

シーニュ【signe フランス】

〔言〕(→)記号2に同じ。

じ‐いぬ【地犬】ヂ‥

その土地の犬。

しいね【悪核・瘤】シヒネ

(シヒ(癈)ネ(根)の意)こぶ。〈倭名類聚鈔2〉

じい‐の‐かみ【侍医頭】

旧宮内省侍医寮の長官。寮務を掌理し、診候・進薬をつかさどった勅任官。

しい‐の‐き【椎の木】シヒ‥

(→)「しい(椎)」に同じ。

しい‐の‐しょうしょう【四位少将】‥ヰ‥セウシヤウ

位が四位で、近衛少将(五位相当)である者。名誉の地位とされた。

しい‐の‐しょだいぶ【四位諸大夫】‥ヰ‥

位は四位であるが、昇殿を許されなかった者。

しい‐の‐み【椎の実】シヒ‥

①椎の果実。〈[季]秋〉

②「椎の実筆」の略。

⇒しいのみ‐だま【椎の実弾】

⇒しいのみ‐ふで【椎の実筆】

しいのみ‐だま【椎の実弾】シヒ‥

椎の実のように楕円形で、先端のとがった弾丸。

⇒しい‐の‐み【椎の実】

しいのみ‐ふで【椎の実筆】シヒ‥

穂が椎の実に似た筆。もっぱら太書きに用いる。しいのみ。

⇒しい‐の‐み【椎の実】

しいば【椎葉】シヒ‥

宮崎県北西部、耳川上流部の村。南東方の米良荘めらのしょうとともに九州山地の隔絶山村であった。「ひえつき節」の里で知られる。隠田集落の一つ。

シー‐バース【sea berth】

浮き桟橋。沖合でタンカーから石油を受けとる施設。ここからパイプを通じて石油を陸へ送る。

シー‐ハイル【Schi Heil ドイツ】

(「スキーに幸あれ」の意)スキーヤーが互いに挨拶あいさつに用いる語。

ジー‐パン

(和製語。ジーンズ‐パンツ、あるいはジー‐アイ‐パンツの略という)ジーンズ製のズボン。丈夫で、作業着・ふだん着などに用いる。ジーンズ。

シー‐ピー【CP】

(commercial paper)コマーシャル‐ペーパーの略。

シー‐ビー‐アール【CBR】

(California bearing ratio)路床・路盤の支持力を表す指数。舗装厚や材料を決定するのに用いる。

シー‐ビー‐アール‐へいき【CBR兵器】

化学(chemical)・生物(biological)・放射能(radioactive)兵器の総称。ABC兵器。NBC兵器。

シー‐ピー‐アイ【CPI】

(consumer's price index)(→)消費者物価指数。

シー‐ビー‐エス【CBS】

(Columbia Broadcasting System)アメリカの三大テレビ-ネットワーク(ABC・CBS・NBC)の一つ。1927年創業。

ジー‐ピー‐エス【GPS】

(global positioning system)全地球測位システム。人工衛星の発する電波によって、地球上の現在位置を正確に測定するシステム。カー‐ナビゲーション‐システムに使用する。

ジー‐ピー‐ティー【GPT】

(glutamic pyruvic transaminase)グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ。→ALT

シー‐ピー‐ユー【CPU】

(central processing unit)中央処理装置。コンピューターの中枢部分。制限装置と演算装置から構成される。大型機などでは、主記憶装置を含めていうこともある。

シープ【sheep】

羊。

⇒シープ‐シャンク【sheep shank】

⇒シープ‐スキン【sheep skin】

⇒シープ‐ドッグ【sheep dog】

ジープ【jeep アメリカ】

(general purpose carの頭文字GPの転。一説に、ポパイの漫画の架空の小動物の奇声による)四輪駆動の小型自動車。アメリカで軍用に開発。商標名。

シー‐ブイ‐ケーブル【CVケーブル】

(crosslinked polyethylene vinyl sheath cable)電力用のケーブル。架橋したポリエチレンで絶縁し塩化ビニルを外被としたもの。

シー‐ブイ‐シー‐エフ【CVCF】

(constant voltage constant frequency)定電圧定周波電源。出力電圧・周波数を一定にした電源のこと。半導体スイッチング素子を用いることが多い。

シーブイディー‐ほう【CVD法】‥ハフ

(chemical vapor deposition method)化学反応を利用して材料を合成する方法の一つ。主として薄膜状態で活用する材料作製に利用される。化学気相堆積法。化学蒸着法。

シー‐フード【seafood】

魚介類・海藻類などの水産食品の総称。「―‐サラダ」

シープ‐シャンク【sheep shank】

(羊のすねの意)紐の結び方。紐のたるみを引き締めたり、綱の弱い部分を補強したりする時に用いる。

シープ-シャンク

⇒シープ【sheep】

シープ‐スキン【sheep skin】

羊の皮。また、そのなめし革。革製本・服飾などに用いる。ヤンピー。

⇒シープ【sheep】

シープ‐ドッグ【sheep dog】

牧羊犬。また、牧羊のために改良された犬の品種。

⇒シープ【sheep】

シーベルト【sievert】

放射線の人体や生物に対する線量当量の単位。国際単位系の組立単位。100レムに等しい。記号Sv

ジー‐ペン【G-pen】

Gの文字を刻印した、欧文筆記などに用いるペン先。明治初年、イギリスから輸入したペン先に、形状によりAからZまでの記号がつけられており、そのGタイプのもの。

しい‐ほう【至宝】

シホウの慣用読み。日葡辞書「ムゲ(無価)ノシイホウ」

シーボーギウム【seaborgium】

(G.T.シーボーグの名に因む)超アクチノイド元素の一つ。元素記号Sg 原子番号106の放射性元素。1974年、カリホルニウムに酸素イオンを照射して合成された。

シーボーグ【Glenn Theodore Seaborg】

アメリカの化学者。94番元素プルトニウムから102番元素ノーベリウムまでの超ウラン元素を核反応により創出。アクチノイド説を提唱。ノーベル賞。(1912〜1999)

シーボルト【Philipp Franz von Siebold】

ドイツの医学者・博物学者。1823年(文政6)オランダ商館の医員として長崎に着任、日本の動植物・地理・歴史・言語を研究。また鳴滝なるたき塾を開いて高野長英らに医術を教授し、実地に診療。28年帰国の際、荷物の中に国禁の地図等が発見され、翌年国外追放、多くの洋学者が処罰された(シーボルト事件)。59年(安政6)再び来航、幕府の外事顧問となる。62年(文久2)出国。著「日本」「日本動物誌」「日本植物誌」など。(1796〜1866)

ジー‐マーク

(G-mark)「グッド‐デザイン」に選定された製品につける[G]のマーク。「G」の字を図案化したもの。

シー‐マージン【sea margin】

船舶の経年変化、表面汚損、海象の影響による速度減少を補うための、エンジン馬力などの余裕。

シームレス【seamless】

①縫い目や継ぎ目がないこと。断続がないこと。

②シームレス‐ストッキングの略。縫い目のない婦人用長靴下。

ジー‐メン【G-men アメリカ】

(Government-menの略)アメリカのFBI(連邦捜査局)捜査官の俗称。

シーメンス【Siemens】

⇒ジーメンス。

⇒シーメンス‐じけん【シーメンス事件】

ジーメンス【Ernst Werner von Siemens】

ドイツの電気学者。ジーメンス‐ハルスケ電機会社の創設者。1866年残留磁気利用の自動発電機を発明。また、アーク溶接法や電気炉を発明。(1816〜1892)

ジーメンス【Wilhelm von Siemens】

ドイツの電気技師。E.W.v.ジーメンスの子。1883年白熱電光の理論を完成。(1855〜1919)

ジーメンス【William Siemens】

ドイツ生れの工業家。E.W.v.ジーメンスの弟。蒸気機関の差動調速機や再生蒸気機関を発明。また、弟フリードリヒ(Friedrich S.1826〜1904)の協力を得て平炉製鋼法を発明。1859年イギリスに帰化。(1823〜1883)

⇒ジーメンス‐マルタン‐ろ【ジーメンスマルタン炉】

ジーメンス【siemens】

(E.W.v.ジーメンスの名に因む)コンダクタンスの単位。国際単位系の組立単位。2点間の電流の流れやすさを表す量で、電気抵抗オームの逆数。導電率。記号S →モー

シーメンス‐じけん【シーメンス事件】

ドイツのジーメンス社の行なった日本海軍高官への贈賄事件。1914年(大正3)1月に暴露され議会や民衆の憤激を呼び、同年3月、海軍長老を首相とする山本権兵衛内閣は辞職に追い込まれた。

⇒シーメンス【Siemens】

ジーメンス‐マルタン‐ろ【ジーメンスマルタン炉】

(Siemens-Martin furnace)平炉へいろの別称。1864年フランス人マルタン(Pierre M.1824〜1915)がE.W.v.ジーメンス兄弟の蓄熱室の原理を利用して実用化したことに因む。

⇒ジーメンス【William Siemens】

シーモノフ【Konstantin M. Simonov】

ロシア(ソ連)の小説家・詩人・劇作家。作家同盟書記・雑誌「ノーヴィ・ミール(新世界)」「文学新聞」編集長。小説「昼も夜も」「生者と死者」など。(1915〜1979)

じい‐や【爺や】ヂイ‥

年とった召使いの男。

ジー‐ユー‐アイ【GUI】

(graphical user interface)画像を利用したコンピューター操作のためのユーザー‐インターフェース。ウィンドー内に表示されるアイコンをマウスなどで直接操作することにより、目的とする機能を実現する。

シー‐よん‐しょくぶつ【C4植物】

光合成による初期産物が炭素原子4個の化合物である経路をもつ植物。種子植物の一部に限られ、一般には光合成の効率が高い。高温・乾燥に適応。トウモロコシ・サトウキビなど。炭素が3個の場合はC3植物と呼び、イネ・コムギ・ダイズなど。

しいら【粃】シヒラ

(→)「しいな」に同じ。〈日葡辞書〉

しいら【鱰・鱪】

シイラ科の海産の硬骨魚。体は1メートル以上に達し、側扁する。美しい藍色で、鮮やかな斑点がある。世界の暖海に分布。流木などに集まる習性がある。食用。勒魚。鬼頭魚。

しいら

⇒シープ【sheep】

シープ‐スキン【sheep skin】

羊の皮。また、そのなめし革。革製本・服飾などに用いる。ヤンピー。

⇒シープ【sheep】

シープ‐ドッグ【sheep dog】

牧羊犬。また、牧羊のために改良された犬の品種。

⇒シープ【sheep】

シーベルト【sievert】

放射線の人体や生物に対する線量当量の単位。国際単位系の組立単位。100レムに等しい。記号Sv

ジー‐ペン【G-pen】

Gの文字を刻印した、欧文筆記などに用いるペン先。明治初年、イギリスから輸入したペン先に、形状によりAからZまでの記号がつけられており、そのGタイプのもの。

しい‐ほう【至宝】

シホウの慣用読み。日葡辞書「ムゲ(無価)ノシイホウ」

シーボーギウム【seaborgium】

(G.T.シーボーグの名に因む)超アクチノイド元素の一つ。元素記号Sg 原子番号106の放射性元素。1974年、カリホルニウムに酸素イオンを照射して合成された。

シーボーグ【Glenn Theodore Seaborg】

アメリカの化学者。94番元素プルトニウムから102番元素ノーベリウムまでの超ウラン元素を核反応により創出。アクチノイド説を提唱。ノーベル賞。(1912〜1999)

シーボルト【Philipp Franz von Siebold】

ドイツの医学者・博物学者。1823年(文政6)オランダ商館の医員として長崎に着任、日本の動植物・地理・歴史・言語を研究。また鳴滝なるたき塾を開いて高野長英らに医術を教授し、実地に診療。28年帰国の際、荷物の中に国禁の地図等が発見され、翌年国外追放、多くの洋学者が処罰された(シーボルト事件)。59年(安政6)再び来航、幕府の外事顧問となる。62年(文久2)出国。著「日本」「日本動物誌」「日本植物誌」など。(1796〜1866)

ジー‐マーク

(G-mark)「グッド‐デザイン」に選定された製品につける[G]のマーク。「G」の字を図案化したもの。

シー‐マージン【sea margin】

船舶の経年変化、表面汚損、海象の影響による速度減少を補うための、エンジン馬力などの余裕。

シームレス【seamless】

①縫い目や継ぎ目がないこと。断続がないこと。

②シームレス‐ストッキングの略。縫い目のない婦人用長靴下。

ジー‐メン【G-men アメリカ】

(Government-menの略)アメリカのFBI(連邦捜査局)捜査官の俗称。

シーメンス【Siemens】

⇒ジーメンス。

⇒シーメンス‐じけん【シーメンス事件】

ジーメンス【Ernst Werner von Siemens】

ドイツの電気学者。ジーメンス‐ハルスケ電機会社の創設者。1866年残留磁気利用の自動発電機を発明。また、アーク溶接法や電気炉を発明。(1816〜1892)

ジーメンス【Wilhelm von Siemens】

ドイツの電気技師。E.W.v.ジーメンスの子。1883年白熱電光の理論を完成。(1855〜1919)

ジーメンス【William Siemens】

ドイツ生れの工業家。E.W.v.ジーメンスの弟。蒸気機関の差動調速機や再生蒸気機関を発明。また、弟フリードリヒ(Friedrich S.1826〜1904)の協力を得て平炉製鋼法を発明。1859年イギリスに帰化。(1823〜1883)

⇒ジーメンス‐マルタン‐ろ【ジーメンスマルタン炉】

ジーメンス【siemens】

(E.W.v.ジーメンスの名に因む)コンダクタンスの単位。国際単位系の組立単位。2点間の電流の流れやすさを表す量で、電気抵抗オームの逆数。導電率。記号S →モー

シーメンス‐じけん【シーメンス事件】

ドイツのジーメンス社の行なった日本海軍高官への贈賄事件。1914年(大正3)1月に暴露され議会や民衆の憤激を呼び、同年3月、海軍長老を首相とする山本権兵衛内閣は辞職に追い込まれた。

⇒シーメンス【Siemens】

ジーメンス‐マルタン‐ろ【ジーメンスマルタン炉】

(Siemens-Martin furnace)平炉へいろの別称。1864年フランス人マルタン(Pierre M.1824〜1915)がE.W.v.ジーメンス兄弟の蓄熱室の原理を利用して実用化したことに因む。

⇒ジーメンス【William Siemens】

シーモノフ【Konstantin M. Simonov】

ロシア(ソ連)の小説家・詩人・劇作家。作家同盟書記・雑誌「ノーヴィ・ミール(新世界)」「文学新聞」編集長。小説「昼も夜も」「生者と死者」など。(1915〜1979)

じい‐や【爺や】ヂイ‥

年とった召使いの男。

ジー‐ユー‐アイ【GUI】

(graphical user interface)画像を利用したコンピューター操作のためのユーザー‐インターフェース。ウィンドー内に表示されるアイコンをマウスなどで直接操作することにより、目的とする機能を実現する。

シー‐よん‐しょくぶつ【C4植物】

光合成による初期産物が炭素原子4個の化合物である経路をもつ植物。種子植物の一部に限られ、一般には光合成の効率が高い。高温・乾燥に適応。トウモロコシ・サトウキビなど。炭素が3個の場合はC3植物と呼び、イネ・コムギ・ダイズなど。

しいら【粃】シヒラ

(→)「しいな」に同じ。〈日葡辞書〉

しいら【鱰・鱪】

シイラ科の海産の硬骨魚。体は1メートル以上に達し、側扁する。美しい藍色で、鮮やかな斑点がある。世界の暖海に分布。流木などに集まる習性がある。食用。勒魚。鬼頭魚。

しいら

シイラ

提供:東京動物園協会

シイラ

提供:東京動物園協会

⇒しいら‐づけ【鱰漬】

シーラーズ【Shīrāz】

イラン南西部、ザグロス山脈中の盆地にある商工業都市。ブワイフ朝・ザンド朝の首都として繁栄。ハーフィズなど著名な詩人を輩出。人口119万8千(2003)。

シーラカンス【coelacanth】

硬骨魚綱総鰭類の魚の一群。遺存種の一つ。デボン紀に現れ白亜紀末に絶滅したと信じられていたが、1938年現生種(ラティメリア属)が発見され、以来コモロ諸島近海で多数の個体が漁獲されている。1998年にはインドネシアのスラウェシ島近海で第2の現生種が発見され、翌年新種として発表された。全長約1.5メートル。

シーラカンス

⇒しいら‐づけ【鱰漬】

シーラーズ【Shīrāz】

イラン南西部、ザグロス山脈中の盆地にある商工業都市。ブワイフ朝・ザンド朝の首都として繁栄。ハーフィズなど著名な詩人を輩出。人口119万8千(2003)。

シーラカンス【coelacanth】

硬骨魚綱総鰭類の魚の一群。遺存種の一つ。デボン紀に現れ白亜紀末に絶滅したと信じられていたが、1938年現生種(ラティメリア属)が発見され、以来コモロ諸島近海で多数の個体が漁獲されている。1998年にはインドネシアのスラウェシ島近海で第2の現生種が発見され、翌年新種として発表された。全長約1.5メートル。

シーラカンス

シーラカンス

提供:国立科学博物館

シーラカンス

提供:国立科学博物館

しいら‐づけ【鱰漬】

竹束などで海面に浮設物をつくり碇いかりで止め置き、ここに集まる鱰を網や釣で捕る漁法。日本海側各地で行われる。→浮魚礁うきぎょしょう

⇒しいら【鱰・鱪】

シーリング【ceiling】

(天井・上限などの意)

①一定の限度を設けること。

②先進国が発展途上国からの輸入品に、一定限度の特恵関税を適用すること。

③日本の予算編成に当たって概算要求の上限を前年度予算額の一定比率内とすること。

④〔気〕雲底の高度。雲底と滑走路面との空間の狭さは安全航空の障害となるので、航空気象では一定の基準を設けて、それを観測し予報する。

シーリング【sealing】

密閉性を維持するために隙間や継ぎ目を埋めること。また、その材料。

シール【seal】

①アザラシのこと。

②シールスキンの略。スキーで登高する際、スキーの裏面に貼付する滑り止めの道具。かつてはアザラシの皮を用いた。

シール【seal】

①封印。また、封印のしるしに貼る紙。

②装飾などに用いる、絵やマークなどが印刷された、裏に糊の付いた紙片。

しい・るシヒル

〔自下二〕

ふくれたものが縮まる。栄華物語浦々別「御腹ただ―・れに―・れて」

し・いる【強いる】シヒル

〔他上一〕[文]し・ふ(上二)

相手の意志を無視して、自分の意のままに物事をおしつける。強制する。万葉集4「否と言はば―・ひめやわが背」。徒然草「いたう痛む人の、―・ひられて少し飲みたるもいとよし」。「犠牲を―・いる」

し・いる【誣いる】シヒル

〔他上一〕[文]し・ふ(上二)

(「強いる」と同源)事実を曲げて言う。こじつける。欽明紀「―・ひ欺ける網穽あみあなに陥おち罹かかりて」。〈類聚名義抄〉。「人を―・いるもはなはだしい」

し‐い・る【仕入る】

〔他下二〕

⇒しいれる(下一)

シールド【shield】

(楯・保護物の意)

①機器類を防水・絶縁などの目的で密封状態にすること。

②トンネル掘削で、土質の軟らかい場所を掘るのに用いる強固な鉄製円筒。

⇒シールド‐こうほう【シールド工法】

シールド‐こうほう【シールド工法】‥ハフ

シールド2を用いた工法。主に軟弱で浸水の危険のある地盤で採用する。

⇒シールド【shield】

し‐いれ【仕入れ】

①商品などを仕入れること。仕込み。「―値段」

②教えこむこと。しつけること。訓練。西鶴諸国ばなし「ものは―によつて何事も」

⇒しいれ‐がき【仕入書】

⇒しいれ‐こさく【仕入小作】

⇒しいれ‐さき【仕入れ先】

シーレ【Egon Schiele】

オーストリアの画家。表現主義的な繊細にして強く鋭い描線で人物を描き、近代人の不安を表現した。作「家族」など。(1890〜1918)

シー‐レーン【sea lane】

(海上交通路の意)国家がその存立のために、他国によって脅かされてはならないと見る海上の交通路。

しいれ‐がき【仕入書】

①商品の仕入れに関する事項を記載した書類。

②税関で、送り状の称。

⇒し‐いれ【仕入れ】

しいれ‐こさく【仕入小作】

古い小作習慣で、地主から肥料その他の必要品を小作人に給与する小作。

⇒し‐いれ【仕入れ】

しいれ‐さき【仕入れ先】

仕入れをする相手方。

⇒し‐いれ【仕入れ】

しいれ‐め【癈目】シヒレ‥

視力を失った目。類聚名義抄「瞎、シヒレメ」

し‐い・れる【仕入れる】

〔他下一〕[文]しい・る(下二)

①商人や製造者が、販売または加工の目的で、生産者や卸売商などから商品や原料を買い入れる。「問屋から―・れる」

②ある物を自分のものとして取り入れる。「予備知識を―・れる」

③仕込む。しつける。浄瑠璃、薩摩歌「ゑのころ―・れて鼠取らせ」

じ‐いろ【地色】ヂ‥

①下地したじの色。地質じしつの色。

②地女すなわちしろうとの女との情事。誹風柳多留8「業平の惜しい事には―なり」

③女郎が、客ではない、土地の男を情夫とすること。また、その男。洒落本、辰巳之園「どうだ、―でもできたか」→客色きゃくいろ。

④浄瑠璃の節付ふしづけに用いる記号「地」の一種。詞のような語り口を加えた地。

シーロー【serow】

ウシ科の哺乳類のうち高山地帯に生息するものの俗な総称。日本のカモシカにも当てる。セロー。

シーロー

提供:東京動物園協会

しいら‐づけ【鱰漬】

竹束などで海面に浮設物をつくり碇いかりで止め置き、ここに集まる鱰を網や釣で捕る漁法。日本海側各地で行われる。→浮魚礁うきぎょしょう

⇒しいら【鱰・鱪】

シーリング【ceiling】

(天井・上限などの意)

①一定の限度を設けること。

②先進国が発展途上国からの輸入品に、一定限度の特恵関税を適用すること。

③日本の予算編成に当たって概算要求の上限を前年度予算額の一定比率内とすること。

④〔気〕雲底の高度。雲底と滑走路面との空間の狭さは安全航空の障害となるので、航空気象では一定の基準を設けて、それを観測し予報する。

シーリング【sealing】

密閉性を維持するために隙間や継ぎ目を埋めること。また、その材料。

シール【seal】

①アザラシのこと。

②シールスキンの略。スキーで登高する際、スキーの裏面に貼付する滑り止めの道具。かつてはアザラシの皮を用いた。

シール【seal】

①封印。また、封印のしるしに貼る紙。

②装飾などに用いる、絵やマークなどが印刷された、裏に糊の付いた紙片。

しい・るシヒル

〔自下二〕

ふくれたものが縮まる。栄華物語浦々別「御腹ただ―・れに―・れて」

し・いる【強いる】シヒル

〔他上一〕[文]し・ふ(上二)

相手の意志を無視して、自分の意のままに物事をおしつける。強制する。万葉集4「否と言はば―・ひめやわが背」。徒然草「いたう痛む人の、―・ひられて少し飲みたるもいとよし」。「犠牲を―・いる」

し・いる【誣いる】シヒル

〔他上一〕[文]し・ふ(上二)

(「強いる」と同源)事実を曲げて言う。こじつける。欽明紀「―・ひ欺ける網穽あみあなに陥おち罹かかりて」。〈類聚名義抄〉。「人を―・いるもはなはだしい」

し‐い・る【仕入る】

〔他下二〕

⇒しいれる(下一)

シールド【shield】

(楯・保護物の意)

①機器類を防水・絶縁などの目的で密封状態にすること。

②トンネル掘削で、土質の軟らかい場所を掘るのに用いる強固な鉄製円筒。

⇒シールド‐こうほう【シールド工法】

シールド‐こうほう【シールド工法】‥ハフ

シールド2を用いた工法。主に軟弱で浸水の危険のある地盤で採用する。

⇒シールド【shield】

し‐いれ【仕入れ】

①商品などを仕入れること。仕込み。「―値段」

②教えこむこと。しつけること。訓練。西鶴諸国ばなし「ものは―によつて何事も」

⇒しいれ‐がき【仕入書】

⇒しいれ‐こさく【仕入小作】

⇒しいれ‐さき【仕入れ先】

シーレ【Egon Schiele】

オーストリアの画家。表現主義的な繊細にして強く鋭い描線で人物を描き、近代人の不安を表現した。作「家族」など。(1890〜1918)

シー‐レーン【sea lane】

(海上交通路の意)国家がその存立のために、他国によって脅かされてはならないと見る海上の交通路。

しいれ‐がき【仕入書】

①商品の仕入れに関する事項を記載した書類。

②税関で、送り状の称。

⇒し‐いれ【仕入れ】

しいれ‐こさく【仕入小作】

古い小作習慣で、地主から肥料その他の必要品を小作人に給与する小作。

⇒し‐いれ【仕入れ】

しいれ‐さき【仕入れ先】

仕入れをする相手方。

⇒し‐いれ【仕入れ】

しいれ‐め【癈目】シヒレ‥

視力を失った目。類聚名義抄「瞎、シヒレメ」

し‐い・れる【仕入れる】

〔他下一〕[文]しい・る(下二)

①商人や製造者が、販売または加工の目的で、生産者や卸売商などから商品や原料を買い入れる。「問屋から―・れる」

②ある物を自分のものとして取り入れる。「予備知識を―・れる」

③仕込む。しつける。浄瑠璃、薩摩歌「ゑのころ―・れて鼠取らせ」

じ‐いろ【地色】ヂ‥

①下地したじの色。地質じしつの色。

②地女すなわちしろうとの女との情事。誹風柳多留8「業平の惜しい事には―なり」

③女郎が、客ではない、土地の男を情夫とすること。また、その男。洒落本、辰巳之園「どうだ、―でもできたか」→客色きゃくいろ。

④浄瑠璃の節付ふしづけに用いる記号「地」の一種。詞のような語り口を加えた地。

シーロー【serow】

ウシ科の哺乳類のうち高山地帯に生息するものの俗な総称。日本のカモシカにも当てる。セロー。

シーロー

提供:東京動物園協会

シーロスタット【coelostat】

日周運動する天体からの光を一定の方向に送り込む装置。反射用の2個の平面鏡から成る。

シーロメーター【ceilometer】

地上からレーザー‐パルスを送り、これが雲底から反射されてくるのを受けて、雲底の高さを測定記録する装置。雲高測定器。

ジー‐ワン【GⅠ】

(grade one)競馬で、重賞レースのうち、もっとも重要な諸レース。1984年導入。

し‐いん【子音】

〔言〕(consonant)単音の一つ。発音器官で作られる妨げ(閉鎖・狭めなど)を息が通過することにより発せられる音。妨げの作り方(調音法)・作られる位置(調音点)・声門の状態(有声・無声)によって特徴づけられる。父音ふいん。しおん。↔母音ぼいん

し‐いん【子院・支院・枝院】‥ヰン

①(→)塔頭たっちゅう2に同じ。

②末寺。本寺に属する寺院をいう。

し‐いん【四韻】‥ヰン

①平ひょう・上・去・入の四声。

②八句で四つの韻脚がある律詩。源氏物語少女「博士はかせの人々は―、…作りて」

し‐いん【市尹】‥ヰン

(「尹」は長の意)市の長おさ。市正。

し‐いん【市隠】

官に仕えないで、市井しせいに隠居すること。また、その人。

し‐いん【死因】

死亡の原因。

⇒しいん‐こうい【死因行為】

⇒しいん‐しょぶん【死因処分】

⇒しいん‐ぞうよ【死因贈与】

し‐いん【私印】

各個人または家の印章。↔官印↔公印。

⇒しいん‐ぎぞう【私印偽造】

し‐いん【試飲】

ためしに飲むこと。

し‐いん【資蔭】

父祖の勲功のおかげで官吏に登用されること。蔭補おんふ。

シーン【scene】

①光景。風景。

②映画・演劇などの一場面。「ラスト‐―」

⇒シーン‐プログラム

じ‐いん【寺印】

寺院の印章。寺判。

じ‐いん【寺院】‥ヰン

(「院」は支院を指す)寺てら。

⇒じいん‐はっと【寺院法度】

じ‐いん【次韻】‥ヰン

他人の詩の韻字と同じ韻字を用いて作詩すること。また、その詩。→和韻

じいん【次韻】‥ヰン

松尾桃青(芭蕉)編の俳諧集。1冊。伊藤信徳の「七百五十韻」に次ぐ意で名づける。1681年(延宝9)刊。俳諧次韻。

じ‐いん【自印】

自分の印章。

じ‐いん【自因】

(→)自己原因に同じ。

ジーン【gene】

〔生〕(→)遺伝子。ゲン。

しいん‐ぎぞう【私印偽造】‥ザウ

使う目的をもって他人の印章を偽造すること。

⇒し‐いん【私印】

しいん‐こうい【死因行為】‥カウヰ

行為者の死亡によって効力を発生する法律行為。遺言・死因贈与の類。死後行為。↔生前行為。

⇒し‐いん【死因】

しいん‐しょぶん【死因処分】

(→)死因行為に同じ。↔生前処分。

⇒し‐いん【死因】

ジーンズ【jeans】

(最初に作られた地ジェノヴァのフランス語形Gênesの英語よみからか)丈夫な細綾織の綿布。また、それで作った衣服など。

ジーンズ【James Hopwood Jeans】

イギリスの天文学者・物理学者。宇宙および恒星の進化の理論、熱放射の法則や電磁気学の理論に業績を残す。(1877〜1946)

しいん‐ぞうよ【死因贈与】

〔法〕贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与契約。

⇒し‐いん【死因】

しいん‐と

〔副〕

物音一つ聞こえず、静まりかえっているさま。「―して、水を打ったようになった」

じいん‐と

〔副〕

①感動などのため、体中がしびれるように感ずるさま。「―して目頭が熱くなった」

②静かに、絶え間なく音が聞こえるさま。「耳の奥で―音がする」

じいん‐はっと【寺院法度】‥ヰン‥

諸宗寺院法度のこと。

⇒じ‐いん【寺院】

シーン‐プログラム

(和製語scene program(me))(→)イメージ‐プログラムに同じ。

⇒シーン【scene】

し‐う【四有】

〔仏〕衆生しゅじょうが生まれ、生き、死に、次に再び生まれるまでの間の四時期(生有・本有・死有・中有)の称。

し‐う【死有】

〔仏〕四有しうの一つ。衆生しゅじょうが寿命が尽きてまさに死のうとする刹那せつな。

し‐う【糸雨】

細雨。こさめ。きりさめ。

し‐う【祠宇】

①やしろ。ほこら。神社。

②神道教派に属し、主神を奉斎し、神道の教義の宣布、儀式の執行を目的とする施設。

し‐う【紫芋】

〔植〕唐芋とうのいもの異称。

し・う【強ふ】シフ

〔他上二〕

⇒しいる(上一)

し・う【誣ふ】シフ

〔他上二〕

⇒しいる(上一)

し・う【癈ふ】シフ

〔自四・上二〕

身体の器官のはたらきがなくなる。ぼける。万葉集9「松反り―・ひてあれやは三栗の中上り来ぬ麿といふ奴やつこ」。日葡辞書「ミミシイテ」

じ‐う【時雨】

①ほどよい時に降る雨。

②しぐれ。

⇒時雨の化

じ‐う【慈雨】

ほどよく物をうるおし育てる雨。ひでりつづきのあとの雨。甘雨。「旱天かんてんの―」

シヴァ【Śiva 梵】

ヒンドゥー教の三神の一つ。破壊神であるとともに創造神で、リンガ(男根)を象徴とする。この神を信仰する一派をシヴァ派という。仏教にとり入れられて大自在天となった。湿婆。

シヴァージー【Shivājī】

インド、西部デカンを中心とするマラーター王国の創始者。ムガル帝国と抗争しつつ領土を拡大、1674年に即位。今日なおマハーラーシュトラ地域の英雄として崇敬される。(1627〜1680)

じ‐うす【地薄】ヂ‥

地質じしつのうすいこと。↔地厚

じ‐うた【地歌・地唄】ヂ‥

近世の上方で、盲人音楽家が専門的に創作・伝承した三味線歌の総称。組歌・長歌・端歌・芝居歌・作物さくもの・謡曲物・浄瑠璃物・手事てごと物などがあり、組歌以外は箏と合奏することが多いので琴曲ともいう。古称、弦曲。上方唄。京唄。法師歌。

⇒じうた‐まい【地歌舞・地唄舞】

じ‐うた【地歌】ヂ‥

和歌で、平凡な歌。秀歌に対していう。詠歌一体「百首をよまんには、―とて所々にはさる体なるもののいひしりたるさまなるを詠みて」

シウダー‐フアレス【Ciudad Juárez】

メキシコ北部の都市。リオ‐グランデ川を挟んで米国のエルパソと対する。綿花などの灌漑農業で発展。免税品販売や加工工業でも有名。人口138万(2003)。

じ‐うたい【地謡】ヂウタヒ

能または狂言で、舞台の一隅(地謡座)に列座する者がうたう謡うたい。また、その役。地。→能舞台(図)。

⇒じうたい‐おとこ【地謡男】

⇒じうたい‐ぶし【地謡武士】

じうたい‐おとこ【地謡男】ヂウタヒヲトコ

自分にはそれほどの働きがないのに、他人の働きを非難する男。甲陽軍鑑6「五左衛門がやうなる侍は―と名づけたり」

⇒じ‐うたい【地謡】

じうたい‐ぶし【地謡武士】ヂウタヒ‥

自分はそれほど働かないのに、他人の働きを非難する武士。甲陽軍鑑6「五十になるまで何もせで、人に悪しう言はるるを大事もなきと申すを、―と是をいふ」

⇒じ‐うたい【地謡】

じうた‐まい【地歌舞・地唄舞】ヂ‥マヒ

上方舞のうち、地歌を伴奏に用いるもの。広義には上方舞と同じ。

⇒じ‐うた【地歌・地唄】

し‐うち【仕打ち】

①しわざ。ふるまい。他人に対する好ましくない取扱い。江戸生艶気樺焼えどうまれうわきのかばやき「このやうなうわきな浮名のたつ―もあらば」。「むごい―を受ける」

②(「仕内」とも書く)俳優の舞台における表情・動作。しぐさ。こなし。また、広く演技。

③関西で、興行主をいう。

ジウテリウム【deuterium】

⇒デューテリウム

しうと【舅】

(シヒトの音便)

⇒しゅうと

しうと‐め【姑】

(シヒトメの音便)

⇒しゅうとめ

シーロスタット【coelostat】

日周運動する天体からの光を一定の方向に送り込む装置。反射用の2個の平面鏡から成る。

シーロメーター【ceilometer】

地上からレーザー‐パルスを送り、これが雲底から反射されてくるのを受けて、雲底の高さを測定記録する装置。雲高測定器。

ジー‐ワン【GⅠ】

(grade one)競馬で、重賞レースのうち、もっとも重要な諸レース。1984年導入。

し‐いん【子音】

〔言〕(consonant)単音の一つ。発音器官で作られる妨げ(閉鎖・狭めなど)を息が通過することにより発せられる音。妨げの作り方(調音法)・作られる位置(調音点)・声門の状態(有声・無声)によって特徴づけられる。父音ふいん。しおん。↔母音ぼいん

し‐いん【子院・支院・枝院】‥ヰン

①(→)塔頭たっちゅう2に同じ。

②末寺。本寺に属する寺院をいう。

し‐いん【四韻】‥ヰン

①平ひょう・上・去・入の四声。

②八句で四つの韻脚がある律詩。源氏物語少女「博士はかせの人々は―、…作りて」

し‐いん【市尹】‥ヰン

(「尹」は長の意)市の長おさ。市正。

し‐いん【市隠】

官に仕えないで、市井しせいに隠居すること。また、その人。

し‐いん【死因】

死亡の原因。

⇒しいん‐こうい【死因行為】

⇒しいん‐しょぶん【死因処分】

⇒しいん‐ぞうよ【死因贈与】

し‐いん【私印】

各個人または家の印章。↔官印↔公印。

⇒しいん‐ぎぞう【私印偽造】

し‐いん【試飲】

ためしに飲むこと。

し‐いん【資蔭】

父祖の勲功のおかげで官吏に登用されること。蔭補おんふ。

シーン【scene】

①光景。風景。

②映画・演劇などの一場面。「ラスト‐―」

⇒シーン‐プログラム

じ‐いん【寺印】

寺院の印章。寺判。

じ‐いん【寺院】‥ヰン

(「院」は支院を指す)寺てら。

⇒じいん‐はっと【寺院法度】

じ‐いん【次韻】‥ヰン

他人の詩の韻字と同じ韻字を用いて作詩すること。また、その詩。→和韻

じいん【次韻】‥ヰン

松尾桃青(芭蕉)編の俳諧集。1冊。伊藤信徳の「七百五十韻」に次ぐ意で名づける。1681年(延宝9)刊。俳諧次韻。

じ‐いん【自印】

自分の印章。

じ‐いん【自因】

(→)自己原因に同じ。

ジーン【gene】

〔生〕(→)遺伝子。ゲン。

しいん‐ぎぞう【私印偽造】‥ザウ

使う目的をもって他人の印章を偽造すること。

⇒し‐いん【私印】

しいん‐こうい【死因行為】‥カウヰ

行為者の死亡によって効力を発生する法律行為。遺言・死因贈与の類。死後行為。↔生前行為。

⇒し‐いん【死因】

しいん‐しょぶん【死因処分】

(→)死因行為に同じ。↔生前処分。

⇒し‐いん【死因】

ジーンズ【jeans】

(最初に作られた地ジェノヴァのフランス語形Gênesの英語よみからか)丈夫な細綾織の綿布。また、それで作った衣服など。

ジーンズ【James Hopwood Jeans】

イギリスの天文学者・物理学者。宇宙および恒星の進化の理論、熱放射の法則や電磁気学の理論に業績を残す。(1877〜1946)

しいん‐ぞうよ【死因贈与】

〔法〕贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与契約。

⇒し‐いん【死因】

しいん‐と

〔副〕

物音一つ聞こえず、静まりかえっているさま。「―して、水を打ったようになった」

じいん‐と

〔副〕

①感動などのため、体中がしびれるように感ずるさま。「―して目頭が熱くなった」

②静かに、絶え間なく音が聞こえるさま。「耳の奥で―音がする」

じいん‐はっと【寺院法度】‥ヰン‥

諸宗寺院法度のこと。

⇒じ‐いん【寺院】

シーン‐プログラム

(和製語scene program(me))(→)イメージ‐プログラムに同じ。

⇒シーン【scene】

し‐う【四有】

〔仏〕衆生しゅじょうが生まれ、生き、死に、次に再び生まれるまでの間の四時期(生有・本有・死有・中有)の称。

し‐う【死有】

〔仏〕四有しうの一つ。衆生しゅじょうが寿命が尽きてまさに死のうとする刹那せつな。

し‐う【糸雨】

細雨。こさめ。きりさめ。

し‐う【祠宇】

①やしろ。ほこら。神社。

②神道教派に属し、主神を奉斎し、神道の教義の宣布、儀式の執行を目的とする施設。

し‐う【紫芋】

〔植〕唐芋とうのいもの異称。

し・う【強ふ】シフ

〔他上二〕

⇒しいる(上一)

し・う【誣ふ】シフ

〔他上二〕

⇒しいる(上一)

し・う【癈ふ】シフ

〔自四・上二〕

身体の器官のはたらきがなくなる。ぼける。万葉集9「松反り―・ひてあれやは三栗の中上り来ぬ麿といふ奴やつこ」。日葡辞書「ミミシイテ」

じ‐う【時雨】

①ほどよい時に降る雨。

②しぐれ。

⇒時雨の化

じ‐う【慈雨】

ほどよく物をうるおし育てる雨。ひでりつづきのあとの雨。甘雨。「旱天かんてんの―」

シヴァ【Śiva 梵】

ヒンドゥー教の三神の一つ。破壊神であるとともに創造神で、リンガ(男根)を象徴とする。この神を信仰する一派をシヴァ派という。仏教にとり入れられて大自在天となった。湿婆。

シヴァージー【Shivājī】

インド、西部デカンを中心とするマラーター王国の創始者。ムガル帝国と抗争しつつ領土を拡大、1674年に即位。今日なおマハーラーシュトラ地域の英雄として崇敬される。(1627〜1680)

じ‐うす【地薄】ヂ‥

地質じしつのうすいこと。↔地厚

じ‐うた【地歌・地唄】ヂ‥

近世の上方で、盲人音楽家が専門的に創作・伝承した三味線歌の総称。組歌・長歌・端歌・芝居歌・作物さくもの・謡曲物・浄瑠璃物・手事てごと物などがあり、組歌以外は箏と合奏することが多いので琴曲ともいう。古称、弦曲。上方唄。京唄。法師歌。

⇒じうた‐まい【地歌舞・地唄舞】

じ‐うた【地歌】ヂ‥

和歌で、平凡な歌。秀歌に対していう。詠歌一体「百首をよまんには、―とて所々にはさる体なるもののいひしりたるさまなるを詠みて」

シウダー‐フアレス【Ciudad Juárez】

メキシコ北部の都市。リオ‐グランデ川を挟んで米国のエルパソと対する。綿花などの灌漑農業で発展。免税品販売や加工工業でも有名。人口138万(2003)。

じ‐うたい【地謡】ヂウタヒ

能または狂言で、舞台の一隅(地謡座)に列座する者がうたう謡うたい。また、その役。地。→能舞台(図)。

⇒じうたい‐おとこ【地謡男】

⇒じうたい‐ぶし【地謡武士】

じうたい‐おとこ【地謡男】ヂウタヒヲトコ

自分にはそれほどの働きがないのに、他人の働きを非難する男。甲陽軍鑑6「五左衛門がやうなる侍は―と名づけたり」

⇒じ‐うたい【地謡】

じうたい‐ぶし【地謡武士】ヂウタヒ‥

自分はそれほど働かないのに、他人の働きを非難する武士。甲陽軍鑑6「五十になるまで何もせで、人に悪しう言はるるを大事もなきと申すを、―と是をいふ」

⇒じ‐うたい【地謡】

じうた‐まい【地歌舞・地唄舞】ヂ‥マヒ

上方舞のうち、地歌を伴奏に用いるもの。広義には上方舞と同じ。

⇒じ‐うた【地歌・地唄】

し‐うち【仕打ち】

①しわざ。ふるまい。他人に対する好ましくない取扱い。江戸生艶気樺焼えどうまれうわきのかばやき「このやうなうわきな浮名のたつ―もあらば」。「むごい―を受ける」

②(「仕内」とも書く)俳優の舞台における表情・動作。しぐさ。こなし。また、広く演技。

③関西で、興行主をいう。

ジウテリウム【deuterium】

⇒デューテリウム

しうと【舅】

(シヒトの音便)

⇒しゅうと

しうと‐め【姑】

(シヒトメの音便)

⇒しゅうとめ

広辞苑 ページ 8373 での【○死一等を減ずる】単語。