複数辞典一括検索+![]()

![]()

○十に八九じゅうにはっく🔗⭐🔉

○十に八九じゅうにはっく

(→)十中八九じっちゅうはっくに同じ。

⇒じゅう【十・拾】

じゅうに‐ひとえ【十二単】ジフ‥ヒトヘ

①女房装束の俗称。肌着の単ひとえの上に数領の袿うちき(五つ衣ぎぬなど)を重ね、その上に唐衣からぎぬと裳もをつける服装。じゅうにのおんぞ。

②〔植〕シソ科の多年草。茎は方形で、背は低く、地面にはう。全株白毛を被る。4〜5月頃、淡紫色の唇形花を多数穂状に集めて開き、その姿を1に見たてての名。本州・四国の丘や野原に自生、日本の特産種。類縁種にツルカコソウ・カイジンドウがある。〈[季]春〉

じゅうに‐ひょう‐ほう【十二表法】ジフ‥ヘウハフ

(lex duodecim tabularum ラテン)(12枚の板に分載して公表したからいう)古代ローマの基本法典。訴訟手続、家族および相続、契約および物権、犯罪および不法行為、公法・宗教法などを規定。前451年および449年の2回に分けて制定。十二銅板法。

じゅうにぶ‐きょう【十二部経】ジフ‥キヤウ

〔仏〕経典を形式・内容によって12に分類したもの。すなわち、修多羅しゅたら(契経かいきょう)・祇夜ぎや(応頌おうじゅ・重頌)・伽陀かだ(諷頌・孤起頌)・尼陀那にだな(因縁)・伊帝目多伽いたいもくたか(本事)・闍多迦じゃたか(本生)・阿浮多達磨あぶただつま(未曾有)・阿波陀那あばだな(譬喩)・優婆提舎うばだいしゃ(論議)・優陀那うだな(自説)・毘仏略びぶつりゃく(方広)・和伽羅那わからな(記別・授記)。十二分教。

じゅうに‐ぶん【十二分】ジフ‥

(十分を強めていう語)まったくじゅうぶん。「―のできばえ」

じゅうにぶん‐きょう【十二分教】ジフ‥ケウ

(→)十二部経に同じ。

じゅうに‐まつり【十二祭】ジフ‥

2月と12月の12日の山の神の祭。群馬県赤城山辺で炭焼や猟師が行う。

じゅうに‐もん【十二門】ジフ‥

古代の宮城(大内裏)の四面にある12の門。大和政権時代から天皇に近侍する諸氏が分担して守備し門号もその氏の名で呼ばれたが、818年(弘仁9)発音の類似する中国風の美称に改めた。宮城十二門。宮城門。→大内裏(図)

十二門(表)

じゅうにもんろん【十二門論】ジフ‥

仏書。竜樹の著と伝える。1巻。三論の一つ。409年に鳩摩羅什くまらじゅうが訳。一切皆空を12章にわたって論じた書。三論宗所依の論書の一つ。

じゅうに‐やき【十二焼】ジフ‥

(東北地方で)年占としうらの一つ。豆・栗・胡桃くるみなどを月の数だけ焼いて、その焼け加減で天候豊凶を占う。

しゅう‐にゅう【収入】シウニフ

金銭や品物などを手に入れ自己の所有とすること。また、その金品。所得。「臨時―」↔支出。

⇒しゅうにゅう‐いんし【収入印紙】

⇒しゅうにゅう‐かんり【収入官吏】

⇒しゅうにゅう‐でんぴょう【収入伝票】

⇒しゅうにゅう‐やく【収入役】

しゅうにゅう‐いんし【収入印紙】シウニフ‥

国庫の収入となる特定の租税・手数料その他の収納金の収納手段として、政府が発行する証票。地方公共団体では収入証紙という。

⇒しゅう‐にゅう【収入】

しゅうにゅう‐かんり【収入官吏】シウニフクワン‥

租税以外の歳入の収納事務を取り扱う出納官吏。

⇒しゅう‐にゅう【収入】

しゅうにゅう‐でんぴょう【収入伝票】シウニフ‥ペウ

(→)入金伝票に同じ。

⇒しゅう‐にゅう【収入】

しゅうにゅう‐やく【収入役】シウニフ‥

市町村の出納その他の会計事務を行う特別職の公務員。任期は4年。2007年に廃止、代わって一般職の会計管理者が置かれる。→出納長

⇒しゅう‐にゅう【収入】

じゅう‐にょぜ【十如是】ジフ‥

〔仏〕天台宗で、法華経方便品の文に依り、一切存在の真実の在り方を相・性・体・力・作・因・縁・果・報・本末究竟等ほんまつくきょうとうなどの10方面から説いたもの。十如。如是。新古今和歌集釈教「入道前関白家に―歌よませ侍りけるに、如是報」

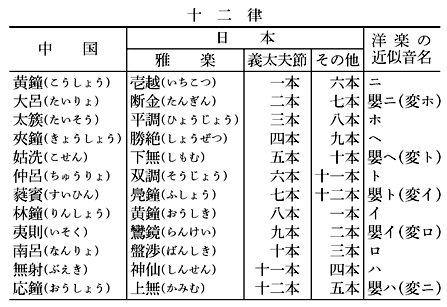

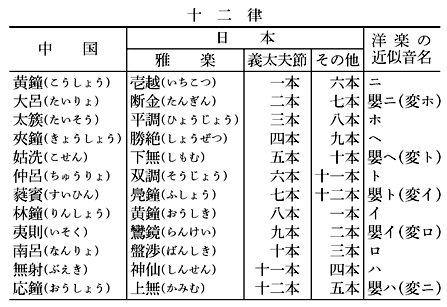

じゅうに‐りつ【十二律】ジフ‥

中国・日本などの音楽で、半音ずつ隔てる12音を以てオクターブの音列を形成する音律。その基音を日本の雅楽では壱越いちこつ、中国では黄鐘こうしょうといい、基準音を出す管の長さをそれぞれの時代が規定している。日本の近世邦楽では低い方から番号で呼ぶが、低い音域を使う義太夫節と他のジャンル(地歌や長唄)とでは番号が異なる。十二調子。

十二律(表)

じゅうにもんろん【十二門論】ジフ‥

仏書。竜樹の著と伝える。1巻。三論の一つ。409年に鳩摩羅什くまらじゅうが訳。一切皆空を12章にわたって論じた書。三論宗所依の論書の一つ。

じゅうに‐やき【十二焼】ジフ‥

(東北地方で)年占としうらの一つ。豆・栗・胡桃くるみなどを月の数だけ焼いて、その焼け加減で天候豊凶を占う。

しゅう‐にゅう【収入】シウニフ

金銭や品物などを手に入れ自己の所有とすること。また、その金品。所得。「臨時―」↔支出。

⇒しゅうにゅう‐いんし【収入印紙】

⇒しゅうにゅう‐かんり【収入官吏】

⇒しゅうにゅう‐でんぴょう【収入伝票】

⇒しゅうにゅう‐やく【収入役】

しゅうにゅう‐いんし【収入印紙】シウニフ‥

国庫の収入となる特定の租税・手数料その他の収納金の収納手段として、政府が発行する証票。地方公共団体では収入証紙という。

⇒しゅう‐にゅう【収入】

しゅうにゅう‐かんり【収入官吏】シウニフクワン‥

租税以外の歳入の収納事務を取り扱う出納官吏。

⇒しゅう‐にゅう【収入】

しゅうにゅう‐でんぴょう【収入伝票】シウニフ‥ペウ

(→)入金伝票に同じ。

⇒しゅう‐にゅう【収入】

しゅうにゅう‐やく【収入役】シウニフ‥

市町村の出納その他の会計事務を行う特別職の公務員。任期は4年。2007年に廃止、代わって一般職の会計管理者が置かれる。→出納長

⇒しゅう‐にゅう【収入】

じゅう‐にょぜ【十如是】ジフ‥

〔仏〕天台宗で、法華経方便品の文に依り、一切存在の真実の在り方を相・性・体・力・作・因・縁・果・報・本末究竟等ほんまつくきょうとうなどの10方面から説いたもの。十如。如是。新古今和歌集釈教「入道前関白家に―歌よませ侍りけるに、如是報」

じゅうに‐りつ【十二律】ジフ‥

中国・日本などの音楽で、半音ずつ隔てる12音を以てオクターブの音列を形成する音律。その基音を日本の雅楽では壱越いちこつ、中国では黄鐘こうしょうといい、基準音を出す管の長さをそれぞれの時代が規定している。日本の近世邦楽では低い方から番号で呼ぶが、低い音域を使う義太夫節と他のジャンル(地歌や長唄)とでは番号が異なる。十二調子。

十二律(表)

じゅうに‐れっこく【十二列国】ジフ‥

春秋十二列国のこと。→春秋十二諸侯

しゅう‐にん【就任】シウ‥

任務や役職に就くこと。「大統領に―する」↔辞任

じゅう‐にん【十人】ジフ‥

⇒じゅうにん‐ぐみ【十人組】

⇒じゅうにん‐といろ【十人十色】

⇒じゅうにん‐なみ【十人並】

⇒じゅうにん‐りょうがえ【十人両替】

⇒十人寄れば十国の者

じゅう‐にん【住人】ヂユウ‥

住んでいる人。また、その土地に住む人。「島の―」

じゅう‐にん【重任】ヂユウ‥

①重大な任務。「―を帯びる」

②任期満了後ひきつづき前の任務に就くこと。「―を妨げない」→ちょうにん

じゅうにん‐ぐみ【十人組】ジフ‥

①江戸初期、慶長(1596〜1615)の頃から、近隣10戸を一組として組織した自治機関。キリシタン・牢人取締り、年貢納入・治安維持などに連帯責任を負った。→五人組。

②(→)十人両替に同じ。

⇒じゅう‐にん【十人】

じゅうにん‐といろ【十人十色】ジフ‥

人の好む所・思う所・なりふりなどが一人一人みんなちがうこと。

⇒じゅう‐にん【十人】

じゅうにん‐なみ【十人並】ジフ‥

容色または才能が、ひとなみであること。

⇒じゅう‐にん【十人】

じゆう‐にんよう【自由任用】‥イウ‥

任用資格を必要とせず、ある官職にだれでも自由に任じうること。国家公務員法の下では国務大臣・大臣政務官等特別職の一部に限りできる。

⇒じ‐ゆう【自由】

じゅうに‐れっこく【十二列国】ジフ‥

春秋十二列国のこと。→春秋十二諸侯

しゅう‐にん【就任】シウ‥

任務や役職に就くこと。「大統領に―する」↔辞任

じゅう‐にん【十人】ジフ‥

⇒じゅうにん‐ぐみ【十人組】

⇒じゅうにん‐といろ【十人十色】

⇒じゅうにん‐なみ【十人並】

⇒じゅうにん‐りょうがえ【十人両替】

⇒十人寄れば十国の者

じゅう‐にん【住人】ヂユウ‥

住んでいる人。また、その土地に住む人。「島の―」

じゅう‐にん【重任】ヂユウ‥

①重大な任務。「―を帯びる」

②任期満了後ひきつづき前の任務に就くこと。「―を妨げない」→ちょうにん

じゅうにん‐ぐみ【十人組】ジフ‥

①江戸初期、慶長(1596〜1615)の頃から、近隣10戸を一組として組織した自治機関。キリシタン・牢人取締り、年貢納入・治安維持などに連帯責任を負った。→五人組。

②(→)十人両替に同じ。

⇒じゅう‐にん【十人】

じゅうにん‐といろ【十人十色】ジフ‥

人の好む所・思う所・なりふりなどが一人一人みんなちがうこと。

⇒じゅう‐にん【十人】

じゅうにん‐なみ【十人並】ジフ‥

容色または才能が、ひとなみであること。

⇒じゅう‐にん【十人】

じゆう‐にんよう【自由任用】‥イウ‥

任用資格を必要とせず、ある官職にだれでも自由に任じうること。国家公務員法の下では国務大臣・大臣政務官等特別職の一部に限りできる。

⇒じ‐ゆう【自由】

じゅうにもんろん【十二門論】ジフ‥

仏書。竜樹の著と伝える。1巻。三論の一つ。409年に鳩摩羅什くまらじゅうが訳。一切皆空を12章にわたって論じた書。三論宗所依の論書の一つ。

じゅうに‐やき【十二焼】ジフ‥

(東北地方で)年占としうらの一つ。豆・栗・胡桃くるみなどを月の数だけ焼いて、その焼け加減で天候豊凶を占う。

しゅう‐にゅう【収入】シウニフ

金銭や品物などを手に入れ自己の所有とすること。また、その金品。所得。「臨時―」↔支出。

⇒しゅうにゅう‐いんし【収入印紙】

⇒しゅうにゅう‐かんり【収入官吏】

⇒しゅうにゅう‐でんぴょう【収入伝票】

⇒しゅうにゅう‐やく【収入役】

しゅうにゅう‐いんし【収入印紙】シウニフ‥

国庫の収入となる特定の租税・手数料その他の収納金の収納手段として、政府が発行する証票。地方公共団体では収入証紙という。

⇒しゅう‐にゅう【収入】

しゅうにゅう‐かんり【収入官吏】シウニフクワン‥

租税以外の歳入の収納事務を取り扱う出納官吏。

⇒しゅう‐にゅう【収入】

しゅうにゅう‐でんぴょう【収入伝票】シウニフ‥ペウ

(→)入金伝票に同じ。

⇒しゅう‐にゅう【収入】

しゅうにゅう‐やく【収入役】シウニフ‥

市町村の出納その他の会計事務を行う特別職の公務員。任期は4年。2007年に廃止、代わって一般職の会計管理者が置かれる。→出納長

⇒しゅう‐にゅう【収入】

じゅう‐にょぜ【十如是】ジフ‥

〔仏〕天台宗で、法華経方便品の文に依り、一切存在の真実の在り方を相・性・体・力・作・因・縁・果・報・本末究竟等ほんまつくきょうとうなどの10方面から説いたもの。十如。如是。新古今和歌集釈教「入道前関白家に―歌よませ侍りけるに、如是報」

じゅうに‐りつ【十二律】ジフ‥

中国・日本などの音楽で、半音ずつ隔てる12音を以てオクターブの音列を形成する音律。その基音を日本の雅楽では壱越いちこつ、中国では黄鐘こうしょうといい、基準音を出す管の長さをそれぞれの時代が規定している。日本の近世邦楽では低い方から番号で呼ぶが、低い音域を使う義太夫節と他のジャンル(地歌や長唄)とでは番号が異なる。十二調子。

十二律(表)

じゅうにもんろん【十二門論】ジフ‥

仏書。竜樹の著と伝える。1巻。三論の一つ。409年に鳩摩羅什くまらじゅうが訳。一切皆空を12章にわたって論じた書。三論宗所依の論書の一つ。

じゅうに‐やき【十二焼】ジフ‥

(東北地方で)年占としうらの一つ。豆・栗・胡桃くるみなどを月の数だけ焼いて、その焼け加減で天候豊凶を占う。

しゅう‐にゅう【収入】シウニフ

金銭や品物などを手に入れ自己の所有とすること。また、その金品。所得。「臨時―」↔支出。

⇒しゅうにゅう‐いんし【収入印紙】

⇒しゅうにゅう‐かんり【収入官吏】

⇒しゅうにゅう‐でんぴょう【収入伝票】

⇒しゅうにゅう‐やく【収入役】

しゅうにゅう‐いんし【収入印紙】シウニフ‥

国庫の収入となる特定の租税・手数料その他の収納金の収納手段として、政府が発行する証票。地方公共団体では収入証紙という。

⇒しゅう‐にゅう【収入】

しゅうにゅう‐かんり【収入官吏】シウニフクワン‥

租税以外の歳入の収納事務を取り扱う出納官吏。

⇒しゅう‐にゅう【収入】

しゅうにゅう‐でんぴょう【収入伝票】シウニフ‥ペウ

(→)入金伝票に同じ。

⇒しゅう‐にゅう【収入】

しゅうにゅう‐やく【収入役】シウニフ‥

市町村の出納その他の会計事務を行う特別職の公務員。任期は4年。2007年に廃止、代わって一般職の会計管理者が置かれる。→出納長

⇒しゅう‐にゅう【収入】

じゅう‐にょぜ【十如是】ジフ‥

〔仏〕天台宗で、法華経方便品の文に依り、一切存在の真実の在り方を相・性・体・力・作・因・縁・果・報・本末究竟等ほんまつくきょうとうなどの10方面から説いたもの。十如。如是。新古今和歌集釈教「入道前関白家に―歌よませ侍りけるに、如是報」

じゅうに‐りつ【十二律】ジフ‥

中国・日本などの音楽で、半音ずつ隔てる12音を以てオクターブの音列を形成する音律。その基音を日本の雅楽では壱越いちこつ、中国では黄鐘こうしょうといい、基準音を出す管の長さをそれぞれの時代が規定している。日本の近世邦楽では低い方から番号で呼ぶが、低い音域を使う義太夫節と他のジャンル(地歌や長唄)とでは番号が異なる。十二調子。

十二律(表)

じゅうに‐れっこく【十二列国】ジフ‥

春秋十二列国のこと。→春秋十二諸侯

しゅう‐にん【就任】シウ‥

任務や役職に就くこと。「大統領に―する」↔辞任

じゅう‐にん【十人】ジフ‥

⇒じゅうにん‐ぐみ【十人組】

⇒じゅうにん‐といろ【十人十色】

⇒じゅうにん‐なみ【十人並】

⇒じゅうにん‐りょうがえ【十人両替】

⇒十人寄れば十国の者

じゅう‐にん【住人】ヂユウ‥

住んでいる人。また、その土地に住む人。「島の―」

じゅう‐にん【重任】ヂユウ‥

①重大な任務。「―を帯びる」

②任期満了後ひきつづき前の任務に就くこと。「―を妨げない」→ちょうにん

じゅうにん‐ぐみ【十人組】ジフ‥

①江戸初期、慶長(1596〜1615)の頃から、近隣10戸を一組として組織した自治機関。キリシタン・牢人取締り、年貢納入・治安維持などに連帯責任を負った。→五人組。

②(→)十人両替に同じ。

⇒じゅう‐にん【十人】

じゅうにん‐といろ【十人十色】ジフ‥

人の好む所・思う所・なりふりなどが一人一人みんなちがうこと。

⇒じゅう‐にん【十人】

じゅうにん‐なみ【十人並】ジフ‥

容色または才能が、ひとなみであること。

⇒じゅう‐にん【十人】

じゆう‐にんよう【自由任用】‥イウ‥

任用資格を必要とせず、ある官職にだれでも自由に任じうること。国家公務員法の下では国務大臣・大臣政務官等特別職の一部に限りできる。

⇒じ‐ゆう【自由】

じゅうに‐れっこく【十二列国】ジフ‥

春秋十二列国のこと。→春秋十二諸侯

しゅう‐にん【就任】シウ‥

任務や役職に就くこと。「大統領に―する」↔辞任

じゅう‐にん【十人】ジフ‥

⇒じゅうにん‐ぐみ【十人組】

⇒じゅうにん‐といろ【十人十色】

⇒じゅうにん‐なみ【十人並】

⇒じゅうにん‐りょうがえ【十人両替】

⇒十人寄れば十国の者

じゅう‐にん【住人】ヂユウ‥

住んでいる人。また、その土地に住む人。「島の―」

じゅう‐にん【重任】ヂユウ‥

①重大な任務。「―を帯びる」

②任期満了後ひきつづき前の任務に就くこと。「―を妨げない」→ちょうにん

じゅうにん‐ぐみ【十人組】ジフ‥

①江戸初期、慶長(1596〜1615)の頃から、近隣10戸を一組として組織した自治機関。キリシタン・牢人取締り、年貢納入・治安維持などに連帯責任を負った。→五人組。

②(→)十人両替に同じ。

⇒じゅう‐にん【十人】

じゅうにん‐といろ【十人十色】ジフ‥

人の好む所・思う所・なりふりなどが一人一人みんなちがうこと。

⇒じゅう‐にん【十人】

じゅうにん‐なみ【十人並】ジフ‥

容色または才能が、ひとなみであること。

⇒じゅう‐にん【十人】

じゆう‐にんよう【自由任用】‥イウ‥

任用資格を必要とせず、ある官職にだれでも自由に任じうること。国家公務員法の下では国務大臣・大臣政務官等特別職の一部に限りできる。

⇒じ‐ゆう【自由】

広辞苑 ページ 9345 での【○十に八九】単語。