複数辞典一括検索+![]()

![]()

きょく【曲】🔗⭐🔉

きょく【曲】

①まがっていること。また、正しくないこと。よこしま。今昔物語集27「鬼神と云ふ者は道理を知て―ならねばこそ」↔直ちょく。

②面白み。興味。愛想。日葡辞書「キョクヲイウ」

③芸能で、変化に富み面白みのあるわざ。

④音楽や歌謡の調子。ふし。「詞に―をつける」

⑤音楽の作品。また、それを数える語。

⑥漢詩の一体。もと、きまった楽曲によって歌われたもの。

⑦能などで、基礎の技法の上に、個性・即興などによって加えられた妙味。

⑧中国で、一般に元代以降の歌曲の称。戯曲と散曲。また時代と地域により南曲・北曲に分かれる。

⑨屏風の折り畳む面を数える語。扇。「6―1双」

⇒曲がない

くせ【曲】🔗⭐🔉

くせ【曲】

(「癖くせ」と同源)

①能の構成部分の一つ。曲舞くせまいの節を取り入れた長文の謡で、一曲の中心とされ、叙事的な内容が拍子に乗せて地謡によって謡われる。

②(名詞に冠して)曲がっている、正しくない、の意。「―者」「―事ごと」

くま【隈・曲・阿】🔗⭐🔉

くま【隈・曲・阿】

①道や川などの湾曲して入り込んだ所。万葉集13「道の―八十―ごとになげきつつ」

②奥まって隠れた所。すみ。源氏物語明石「かの浦に静やかに隠らふべき―侍りなむや」

③色と色とが相接する所。光と陰との接する所。ぼかし。陰翳いんえい。暈うん。陰。くもり。源氏物語賢木「月の少し―ある」。「目の―」

④秘めているところ。隠していること。後撰和歌集秋「秋の夜の月の光は清けれど人の心の―は照らさず」

⑤かたすみ。へんぴなところ。源氏物語常夏「さる田舎の―にて」

⑥欠点。源氏物語浮舟「そのことぞとおぼゆる―なく」

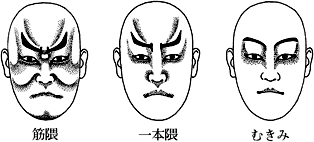

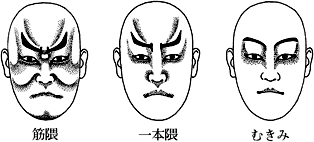

⑦歌舞伎で役者の顔に施す色どり。くまどり。

隈

ごく【曲】🔗⭐🔉

ごく【曲】

音楽・歌謡の曲節。特に、琴曲。源氏物語若菜下「調べわづらはしき―の多かるを」

まが【曲・禍】🔗⭐🔉

まが【曲・禍】

よこしまなこと。悪いこと。まがこと。わざわい。綏靖紀「―の心を苞かね蔵かくして」

み【曲・回】🔗⭐🔉

み【曲・回】

山・川・海などの入り曲がった所。複合語として用いる。「うら―(浦曲)」「くま―(隈回)」

わ【曲・回】🔗⭐🔉

わ【曲・回】

山・川・海などの入りまがって一区域をなした所。み。永久百首「峰の―のむら草隠れきぎす鳴くなり」。「浦―」「島―」「川―」

わだ【曲】🔗⭐🔉

わだ【曲】

(ワタとも)地形が入りまがっていること。また、そのところ。万葉集1「志賀のおほ―淀むとも」

[漢]曲🔗⭐🔉

曲 字形

筆順

筆順

〔日(曰)部2画/6画/教育/2242・364A〕

〔音〕キョク(漢) コク(呉)

〔訓〕まがる・まげる・くせ・つぶさに

[意味]

①まっすぐでない。まがっている。よこしま。まがる。まげる。(対)直。「曲線・曲折・私曲・湾曲・歪曲わいきょく・諂曲てんごく・曲学阿世あせい」

②(入り組んだ地形などの)すみずみ(まで)。つぶさに。「委曲」

③変化のある面白味。複雑な技巧。くせ。「何の曲もない」「曲芸・曲技」

④高低の変化をつけた音楽のふし。「曲節・歌曲・平曲・謡曲・名曲・交響曲」

㋐詩の一体。「春風馬堤曲・採蓮さいれん曲」

㋑歌詞。「戯曲・元曲」

⑤屛風びょうぶの折れまがり。「六曲一双」

[解字]

解字

〔日(曰)部2画/6画/教育/2242・364A〕

〔音〕キョク(漢) コク(呉)

〔訓〕まがる・まげる・くせ・つぶさに

[意味]

①まっすぐでない。まがっている。よこしま。まがる。まげる。(対)直。「曲線・曲折・私曲・湾曲・歪曲わいきょく・諂曲てんごく・曲学阿世あせい」

②(入り組んだ地形などの)すみずみ(まで)。つぶさに。「委曲」

③変化のある面白味。複雑な技巧。くせ。「何の曲もない」「曲芸・曲技」

④高低の変化をつけた音楽のふし。「曲節・歌曲・平曲・謡曲・名曲・交響曲」

㋐詩の一体。「春風馬堤曲・採蓮さいれん曲」

㋑歌詞。「戯曲・元曲」

⑤屛風びょうぶの折れまがり。「六曲一双」

[解字]

解字 まがったものさし(一説に、木や竹で作ったまげ物)を描いた象形文字。まがって複雑に入り組む意。もと、曰部。

[下ツキ

委曲・迂曲・婉曲・音曲・歌曲・楽曲・戯曲・狂詩曲・協奏曲・狂想曲・琴曲・屈曲・交響曲・作曲・三曲・私曲・詞曲・邪曲・終曲・褶曲・浄曲・序曲・声曲・選曲・箏曲・奏鳴曲・俗曲・諂曲・同工異曲・難曲・秘曲・舞曲・平曲・編曲・変奏曲・名曲・夜曲・夜想曲・謡曲・浪曲・歪曲・湾曲・部曲かきべ

[難読]

曲尺かねじゃく・まがりがね・曲舞くせまい・曲者くせもの・曲輪くるわ

まがったものさし(一説に、木や竹で作ったまげ物)を描いた象形文字。まがって複雑に入り組む意。もと、曰部。

[下ツキ

委曲・迂曲・婉曲・音曲・歌曲・楽曲・戯曲・狂詩曲・協奏曲・狂想曲・琴曲・屈曲・交響曲・作曲・三曲・私曲・詞曲・邪曲・終曲・褶曲・浄曲・序曲・声曲・選曲・箏曲・奏鳴曲・俗曲・諂曲・同工異曲・難曲・秘曲・舞曲・平曲・編曲・変奏曲・名曲・夜曲・夜想曲・謡曲・浪曲・歪曲・湾曲・部曲かきべ

[難読]

曲尺かねじゃく・まがりがね・曲舞くせまい・曲者くせもの・曲輪くるわ

筆順

筆順

〔日(曰)部2画/6画/教育/2242・364A〕

〔音〕キョク(漢) コク(呉)

〔訓〕まがる・まげる・くせ・つぶさに

[意味]

①まっすぐでない。まがっている。よこしま。まがる。まげる。(対)直。「曲線・曲折・私曲・湾曲・歪曲わいきょく・諂曲てんごく・曲学阿世あせい」

②(入り組んだ地形などの)すみずみ(まで)。つぶさに。「委曲」

③変化のある面白味。複雑な技巧。くせ。「何の曲もない」「曲芸・曲技」

④高低の変化をつけた音楽のふし。「曲節・歌曲・平曲・謡曲・名曲・交響曲」

㋐詩の一体。「春風馬堤曲・採蓮さいれん曲」

㋑歌詞。「戯曲・元曲」

⑤屛風びょうぶの折れまがり。「六曲一双」

[解字]

解字

〔日(曰)部2画/6画/教育/2242・364A〕

〔音〕キョク(漢) コク(呉)

〔訓〕まがる・まげる・くせ・つぶさに

[意味]

①まっすぐでない。まがっている。よこしま。まがる。まげる。(対)直。「曲線・曲折・私曲・湾曲・歪曲わいきょく・諂曲てんごく・曲学阿世あせい」

②(入り組んだ地形などの)すみずみ(まで)。つぶさに。「委曲」

③変化のある面白味。複雑な技巧。くせ。「何の曲もない」「曲芸・曲技」

④高低の変化をつけた音楽のふし。「曲節・歌曲・平曲・謡曲・名曲・交響曲」

㋐詩の一体。「春風馬堤曲・採蓮さいれん曲」

㋑歌詞。「戯曲・元曲」

⑤屛風びょうぶの折れまがり。「六曲一双」

[解字]

解字 まがったものさし(一説に、木や竹で作ったまげ物)を描いた象形文字。まがって複雑に入り組む意。もと、曰部。

[下ツキ

委曲・迂曲・婉曲・音曲・歌曲・楽曲・戯曲・狂詩曲・協奏曲・狂想曲・琴曲・屈曲・交響曲・作曲・三曲・私曲・詞曲・邪曲・終曲・褶曲・浄曲・序曲・声曲・選曲・箏曲・奏鳴曲・俗曲・諂曲・同工異曲・難曲・秘曲・舞曲・平曲・編曲・変奏曲・名曲・夜曲・夜想曲・謡曲・浪曲・歪曲・湾曲・部曲かきべ

[難読]

曲尺かねじゃく・まがりがね・曲舞くせまい・曲者くせもの・曲輪くるわ

まがったものさし(一説に、木や竹で作ったまげ物)を描いた象形文字。まがって複雑に入り組む意。もと、曰部。

[下ツキ

委曲・迂曲・婉曲・音曲・歌曲・楽曲・戯曲・狂詩曲・協奏曲・狂想曲・琴曲・屈曲・交響曲・作曲・三曲・私曲・詞曲・邪曲・終曲・褶曲・浄曲・序曲・声曲・選曲・箏曲・奏鳴曲・俗曲・諂曲・同工異曲・難曲・秘曲・舞曲・平曲・編曲・変奏曲・名曲・夜曲・夜想曲・謡曲・浪曲・歪曲・湾曲・部曲かきべ

[難読]

曲尺かねじゃく・まがりがね・曲舞くせまい・曲者くせもの・曲輪くるわ

広辞苑に「曲」で完全一致するの検索結果 1-9。