複数辞典一括検索+![]()

![]()

かま【竈・釜・窯・缶】🔗⭐🔉

かま【竈・釜・窯・缶】

①《竈》(→)「かまど」に同じ。顕宗紀「―傍わきに居すゑて」

②《釜》飯を炊いたり湯を沸かしたりする金属製の器。鍋よりも深く造り、胴に鍔つばをつける。はがま。まろがなえ。宇治拾遺物語18「五石なはの―を五、六舁かきもてきて」

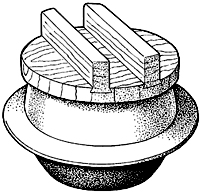

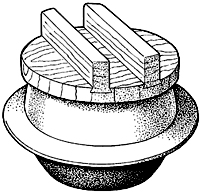

釜

釜

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

釜

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

③《釜》茶道で湯を沸かすのに用いる器。→茶釜。

④《釜》蝸牛かたつむりの殻。狂言、蝸牛「―打割らう」

⑤味方。仲間。傾城買四十八手「こつちの―にすると、又よき事あり」

⑥渓流の小さな淵。

⑦滝壺。

⑧⇒おかま(御釜)4。

⑨《窯》物を高温度に熱し、または溶かすのに用いる装置。多くは煉瓦で築造。「陶器の―」

⑩《缶》(→)ボイラーに同じ。

③《釜》茶道で湯を沸かすのに用いる器。→茶釜。

④《釜》蝸牛かたつむりの殻。狂言、蝸牛「―打割らう」

⑤味方。仲間。傾城買四十八手「こつちの―にすると、又よき事あり」

⑥渓流の小さな淵。

⑦滝壺。

⑧⇒おかま(御釜)4。

⑨《窯》物を高温度に熱し、または溶かすのに用いる装置。多くは煉瓦で築造。「陶器の―」

⑩《缶》(→)ボイラーに同じ。

釜

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

釜

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

③《釜》茶道で湯を沸かすのに用いる器。→茶釜。

④《釜》蝸牛かたつむりの殻。狂言、蝸牛「―打割らう」

⑤味方。仲間。傾城買四十八手「こつちの―にすると、又よき事あり」

⑥渓流の小さな淵。

⑦滝壺。

⑧⇒おかま(御釜)4。

⑨《窯》物を高温度に熱し、または溶かすのに用いる装置。多くは煉瓦で築造。「陶器の―」

⑩《缶》(→)ボイラーに同じ。

③《釜》茶道で湯を沸かすのに用いる器。→茶釜。

④《釜》蝸牛かたつむりの殻。狂言、蝸牛「―打割らう」

⑤味方。仲間。傾城買四十八手「こつちの―にすると、又よき事あり」

⑥渓流の小さな淵。

⑦滝壺。

⑧⇒おかま(御釜)4。

⑨《窯》物を高温度に熱し、または溶かすのに用いる装置。多くは煉瓦で築造。「陶器の―」

⑩《缶》(→)ボイラーに同じ。

[漢]釜🔗⭐🔉

釜 字形

〔父部6画/10画/1988・3378〕

〔音〕フ(漢)

〔訓〕かま

[意味]

煮たきに使うなべ。かま。「釜中の魚うお」(死地に追いつめられた人)▶中国で春秋戦国時代には、容積の単位として用いた。一釜は約一二リットル。

▷もと、金部2画。[釡]は異体字。

〔父部6画/10画/1988・3378〕

〔音〕フ(漢)

〔訓〕かま

[意味]

煮たきに使うなべ。かま。「釜中の魚うお」(死地に追いつめられた人)▶中国で春秋戦国時代には、容積の単位として用いた。一釜は約一二リットル。

▷もと、金部2画。[釡]は異体字。

〔父部6画/10画/1988・3378〕

〔音〕フ(漢)

〔訓〕かま

[意味]

煮たきに使うなべ。かま。「釜中の魚うお」(死地に追いつめられた人)▶中国で春秋戦国時代には、容積の単位として用いた。一釜は約一二リットル。

▷もと、金部2画。[釡]は異体字。

〔父部6画/10画/1988・3378〕

〔音〕フ(漢)

〔訓〕かま

[意味]

煮たきに使うなべ。かま。「釜中の魚うお」(死地に追いつめられた人)▶中国で春秋戦国時代には、容積の単位として用いた。一釜は約一二リットル。

▷もと、金部2画。[釡]は異体字。

広辞苑に「釜」で完全一致するの検索結果 1-3。