複数辞典一括検索+![]()

![]()

たちはき‐せんじょう【帯刀先生】‥ジヤウ🔗⭐🔉

たちはき‐せんじょう【帯刀先生】‥ジヤウ

帯刀の筆頭者。源・平二氏の武士が次第に多くなった。

⇒たち‐はき【帯刀】

たちはき‐とねり【帯刀舎人】🔗⭐🔉

たちはき‐とねり【帯刀舎人】

(→)「たちはき」に同じ。

⇒たち‐はき【帯刀】

たちはき‐の‐じん【帯刀の陣】‥ヂン🔗⭐🔉

たちはき‐の‐じん【帯刀の陣】‥ヂン

たちはきの詰所。古今和歌集春「春宮の―にて」

⇒たち‐はき【帯刀】

たちはき‐の‐やく【帯刀役・帯剣役】🔗⭐🔉

たちはき‐の‐やく【帯刀役・帯剣役】

鎌倉・室町幕府の職名。将軍の参内・社参などに太刀を帯びて供奉した役。

⇒たち‐はき【帯刀】

たち‐ばさみ【裁ち鋏】🔗⭐🔉

たち‐ばさみ【裁ち鋏】

布地を裁断するのに用いる鋏。

たち‐はし・る【立ち走る】🔗⭐🔉

たち‐はし・る【立ち走る】

〔自四〕

立って走る。また、走りまわる。万葉集9「―・り叫び袖振り」

たち‐はずし【裁ち外し】‥ハヅシ🔗⭐🔉

たち‐はずし【裁ち外し】‥ハヅシ

布などのたちくず。

たち‐はずれ【裁ち外れ】‥ハヅレ🔗⭐🔉

たち‐はずれ【裁ち外れ】‥ハヅレ

(→)「たちはずし」に同じ。狂言、夷毘沙門「絹の―、布の―などをきて」

たち‐はだか・る【立ちはだかる】🔗⭐🔉

たち‐はだか・る【立ちはだかる】

〔自五〕

立ちふさがって邪魔をする。手足を広げて立ってさえぎる。「行く手に―・る難関」

たち‐はたら・く【立ち働く】🔗⭐🔉

たち‐はたら・く【立ち働く】

〔自五〕

動きまわって働く。いろいろとよく働く。「こまめに―・く」

たちばな【橘】🔗⭐🔉

たちばな【橘】

①食用柑橘かんきつ類の総称。ときじくのかくのこのみ。〈[季]秋〉。万葉集6「―は実さへ花さへその葉さへ枝えに霜降れどいや常葉とこはの樹」。「右近の―」

②ニホンタチバナの別称。〈[季]秋〉

③カラタチバナの別称。

④襲かさねの色目。表は朽葉くちば、裏は黄。また、表は白、裏は青。

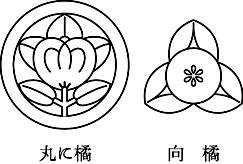

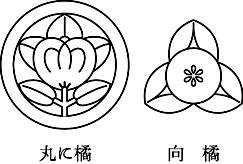

⑤紋所の名。橘の葉と果実とをとりあわせて描いたもの。橘・丸に橘・杏葉ぎょうよう橘・枝橘・向むこう橘・三橘など。

橘

⑥香銘。木所きどころは真那賀まなか。→香木。

⇒たちばな‐づき【橘月】

⇒たちばな‐どり【橘鳥】

⇒たちばな‐もどき【橘擬き】

⇒たちばな‐やき【橘焼】

⇒たちばな‐を【橘を】

⑥香銘。木所きどころは真那賀まなか。→香木。

⇒たちばな‐づき【橘月】

⇒たちばな‐どり【橘鳥】

⇒たちばな‐もどき【橘擬き】

⇒たちばな‐やき【橘焼】

⇒たちばな‐を【橘を】

⑥香銘。木所きどころは真那賀まなか。→香木。

⇒たちばな‐づき【橘月】

⇒たちばな‐どり【橘鳥】

⇒たちばな‐もどき【橘擬き】

⇒たちばな‐やき【橘焼】

⇒たちばな‐を【橘を】

⑥香銘。木所きどころは真那賀まなか。→香木。

⇒たちばな‐づき【橘月】

⇒たちばな‐どり【橘鳥】

⇒たちばな‐もどき【橘擬き】

⇒たちばな‐やき【橘焼】

⇒たちばな‐を【橘を】

広辞苑 ページ 12193。