複数辞典一括検索+![]()

![]()

みず‐ばん【水番】ミヅ‥🔗⭐🔉

みず‐ばん【水番】ミヅ‥

河川・溜池その他の灌漑用の水の番をすること。また、その人。〈[季]夏〉

みず‐はんきゅう【水半球】ミヅ‥キウ🔗⭐🔉

みず‐はんきゅう【水半球】ミヅ‥キウ

⇒すいはんきゅう

みず‐ひき【水引】ミヅ‥🔗⭐🔉

みず‐ひき【水引】ミヅ‥

①麻などを水に浸して皮を剥ぐこと。転じて、麻糸。後撰和歌集旅「―の白糸はへて織る機はたは」

②仏前・神輿みこしなどに張り渡す金襴きんらんなどの幕。

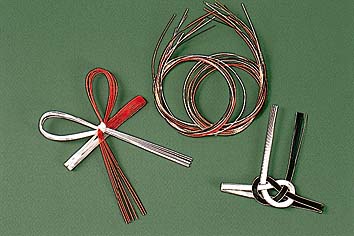

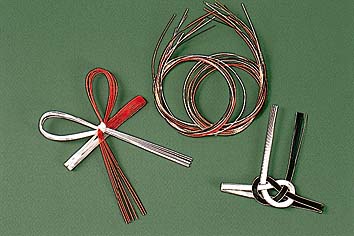

③進物用の包紙などを結ぶのに用いる紙糸。細い紙縒こよりに水糊を引いて乾し固めたもの。多くは数条を合わせて、中央から染分けにしたもので、普通、祝事・進物用には紅白・金銀・金赤などを用い、凶事には白・藍白・黒白などを用いる。

水引

撮影:関戸 勇

④鎧よろいの化粧板けしょうのいたの下の白・赤2色の革または綾による飾り線。→大鎧おおよろい(図)。

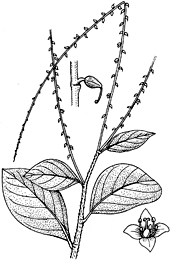

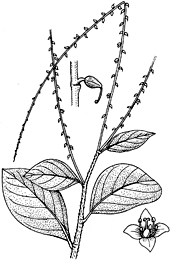

⑤タデ科の多年草。山野の陰地に自生し、茎は高さ約60センチメートル。通常、葉の表面に暗紅色の斑がある。夏秋の頃、赤色の小花をまばらに穂状につけ、それを水引3に見たてた。白い花のものを「銀水引」、紅白まじりのものを「御所水引」ともいう。ミズヒキグサ。漢名、毛蓼。「水引の花」は〈[季]秋〉。

みずひき

④鎧よろいの化粧板けしょうのいたの下の白・赤2色の革または綾による飾り線。→大鎧おおよろい(図)。

⑤タデ科の多年草。山野の陰地に自生し、茎は高さ約60センチメートル。通常、葉の表面に暗紅色の斑がある。夏秋の頃、赤色の小花をまばらに穂状につけ、それを水引3に見たてた。白い花のものを「銀水引」、紅白まじりのものを「御所水引」ともいう。ミズヒキグサ。漢名、毛蓼。「水引の花」は〈[季]秋〉。

みずひき

⇒みずひき‐ざいく【水引細工】

⇒みずひき‐のれん【水引暖簾】

⇒みずひき‐まく【水引幕】

⇒みずひき‐も【水引藻】

⇒みずひき‐ざいく【水引細工】

⇒みずひき‐のれん【水引暖簾】

⇒みずひき‐まく【水引幕】

⇒みずひき‐も【水引藻】

④鎧よろいの化粧板けしょうのいたの下の白・赤2色の革または綾による飾り線。→大鎧おおよろい(図)。

⑤タデ科の多年草。山野の陰地に自生し、茎は高さ約60センチメートル。通常、葉の表面に暗紅色の斑がある。夏秋の頃、赤色の小花をまばらに穂状につけ、それを水引3に見たてた。白い花のものを「銀水引」、紅白まじりのものを「御所水引」ともいう。ミズヒキグサ。漢名、毛蓼。「水引の花」は〈[季]秋〉。

みずひき

④鎧よろいの化粧板けしょうのいたの下の白・赤2色の革または綾による飾り線。→大鎧おおよろい(図)。

⑤タデ科の多年草。山野の陰地に自生し、茎は高さ約60センチメートル。通常、葉の表面に暗紅色の斑がある。夏秋の頃、赤色の小花をまばらに穂状につけ、それを水引3に見たてた。白い花のものを「銀水引」、紅白まじりのものを「御所水引」ともいう。ミズヒキグサ。漢名、毛蓼。「水引の花」は〈[季]秋〉。

みずひき

⇒みずひき‐ざいく【水引細工】

⇒みずひき‐のれん【水引暖簾】

⇒みずひき‐まく【水引幕】

⇒みずひき‐も【水引藻】

⇒みずひき‐ざいく【水引細工】

⇒みずひき‐のれん【水引暖簾】

⇒みずひき‐まく【水引幕】

⇒みずひき‐も【水引藻】

みずひき‐ざいく【水引細工】ミヅ‥🔗⭐🔉

みずひき‐ざいく【水引細工】ミヅ‥

水引3で作る細工。熨斗のし袋の飾り、ブローチ・髪留などの装飾品、動植物・甲冑などの飾り物に用いる。

⇒みず‐ひき【水引】

みずひき‐のれん【水引暖簾】ミヅ‥🔗⭐🔉

みずひき‐のれん【水引暖簾】ミヅ‥

水引幕のように間口の上部に細長く横に張る暖簾。短い布を下げ連ねるものもある。

⇒みず‐ひき【水引】

みずひき‐まく【水引幕】ミヅ‥🔗⭐🔉

みずひき‐まく【水引幕】ミヅ‥

劇場で舞台前面の上方に、また相撲で四本柱の上に、横に張る細長い幕。

⇒みず‐ひき【水引】

みずひき‐も【水引藻】ミヅ‥🔗⭐🔉

みずひき‐も【水引藻】ミヅ‥

ヒルムシロ科の多年生沈水草。横走する糸状の根茎を持つ。茎は糸状で分岐。水中葉は糸状、浮上葉は長楕円形。夏、黄緑色の小花を穂状に配列。イトモ。

⇒みず‐ひき【水引】

広辞苑 ページ 18834。