複数辞典一括検索+![]()

![]()

ふな【船・舟】🔗⭐🔉

ふな【船・舟】

「ふね」の古形。多く複合語に用いられる。万葉集20「国々の防人つどひ―乗りて」。「―人」

ふな【鮒】🔗⭐🔉

ふな【鮒】

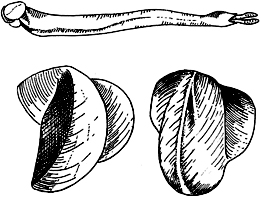

コイ科フナ属の硬骨魚の総称。口ひげはなく、背部はオリーブ色で隆起し、腹部は銀白色または金色。全長普通10〜15センチメートル、まれに45センチメートルに及ぶ。各地の淡水に分布し、キンブナ・ギンブナ・ナガブナ・ニゴロブナ・ゲンゴロウブナなどが日本にすむ。飼養変種には金魚がある。ホンブナ。マブナ。常陸風土記「―・鯉、多に住めり」

キンブナ

提供:東京動物園協会

ふな‐あきうど【船商人】🔗⭐🔉

ふな‐あきうど【船商人】

船客に物をあきなう人。

ふな‐あし【船脚・船足】🔗⭐🔉

ふな‐あし【船脚・船足】

①船の進む速さ。「―がおそい」「―がにぶる」

②船体の、水中に没している部分の深さ。喫水きっすい。

ふな‐あそび【船遊び】🔗⭐🔉

ふな‐あそび【船遊び】

船に乗ってあそぶこと。船遊山ふなゆさん。船逍遥ふなしょうよう。〈[季]夏〉

ふな‐あたり【船中り】🔗⭐🔉

ふな‐あたり【船中り】

船酔いのこと。

ふな‐あまり【船余り】🔗⭐🔉

ふな‐あまり【船余り】

船が、岸につきあたった反動で少し岸から離れること。一説に、「かへり来む」にかかる枕詞。古事記下「大君を島にはぶらば―い返り来むぞ」

ふな‐あらそい【船争い】‥アラソヒ🔗⭐🔉

ふな‐あらそい【船争い】‥アラソヒ

船についての争い。船を得ようとして争うこと。浄瑠璃、信州川中島合戦「事の起りは―」

ふな‐あらため【船改め・船検め】🔗⭐🔉

ふな‐あらため【船改め・船検め】

役人が船を取り調べること。船舶の臨検。また、その役。

ふ‐ない【府内】🔗⭐🔉

ふ‐ない【府内】

①府のうち。府の区域または管轄内。

②⇒ごふない(御府内)

ふない【府内】(地名)🔗⭐🔉

ふない【府内】

大分市の旧称。古代、豊後国府の所在地。

ふな‐いかだ【船筏】🔗⭐🔉

ふな‐いかだ【船筏】

多くの小船を繋ぎ並べて、その上に長い板をならべ、筏のようにしたもの。太平記16「項羽―を沈め」

ふな‐いくさ【船軍】🔗⭐🔉

ふな‐いくさ【船軍】

①兵船の軍兵。水軍。雄略紀「―を率ゐて高麗を撃つ」

②水上の戦闘。水戦。平家物語11「能登の守教経、―は様ようあるものぞとて」

ふな‐いた【船板】🔗⭐🔉

ふな‐いた【船板】

①造船用の板。また、船に使用した古材。多くはその腐朽したのを板塀などにする。→曝板しゃれいた。

②船中のあげいた。

⇒ふないた‐べい【船板塀】

ふないた‐べい【船板塀】🔗⭐🔉

ふないた‐べい【船板塀】

和船の古板で作った塀。

⇒ふな‐いた【船板】

ふな‐いり【船入】🔗⭐🔉

ふな‐いり【船入】

①船を入れるための人造の港。〈日葡辞書〉

②貴人の納棺式。お船入。ふねいり。

フナイン‐イブン‐イスハーク【Ḥunayn ibn Isḥāq】🔗⭐🔉

フナイン‐イブン‐イスハーク【Ḥunayn ibn Isḥāq】

アラビアの科学者。古代ギリシアの医学・哲学・天文学・数学など多数の科学書をアラビア語に翻訳。自ら医書なども著し、科学の発達に貢献。(809〜873)

ふな‐うた【舟唄・船歌】🔗⭐🔉

ふな‐うた【舟唄・船歌】

水夫が艪・櫂かいを押しながらうたう歌。さおうた。櫂歌。欸乃あいだい。土佐日記「舟子・かぢとりは―歌ひて」→バルカローラ

ふな‐うつし【船移し】🔗⭐🔉

ふな‐うつし【船移し】

船の荷物を他の船に積みかえること。

ふな‐えい【船酔い】‥ヱヒ🔗⭐🔉

ふな‐えい【船酔い】‥ヱヒ

(→)「ふなよい」に同じ。土佐日記「―の淡路の島のおほいご」

ふなおか‐やま【船岡山】‥ヲカ‥🔗⭐🔉

ふなおか‐やま【船岡山】‥ヲカ‥

京都市北区にある小丘。眺望よく、古く雪見の名所、また応仁の乱には戦略上の拠点となった。山上に織田信長を祀る建勲神社がある。

船岡山

撮影:的場 啓

ふな‐おくり【船送り】🔗⭐🔉

ふな‐おくり【船送り】

船にのせて送ること。

ふな‐おけ【舟桶】‥ヲケ🔗⭐🔉

ふな‐おけ【舟桶】‥ヲケ

(→)「つづ桶」に同じ。

ふな‐おさ【船長】‥ヲサ🔗⭐🔉

ふな‐おさ【船長】‥ヲサ

舟子のかしら。水夫の長。船頭。

ふな‐おろし【船卸し】🔗⭐🔉

ふな‐おろし【船卸し】

①新造の船を初めて水上に浮かべること。進水。洒落本、浪華色八卦「―によばれた戻りか、はぜ釣りのついでに寄つて」

船卸し

撮影:関戸 勇

②船の積荷をおろすこと。

②船の積荷をおろすこと。

②船の積荷をおろすこと。

②船の積荷をおろすこと。

ふ‐なか【不仲】🔗⭐🔉

ふ‐なか【不仲】

仲のよくないこと。不和。浄瑠璃、八百屋お七「俄に―な様子をば聞て」

ふな‐がかり【船繋り】🔗⭐🔉

ふな‐がかり【船繋り】

船を繋いで港に泊まること。また、その港。ふなとどめ。ふなどまり。かかり。〈日葡辞書〉。色道大鏡「―の旅人」

ふな‐がく【船楽】🔗⭐🔉

ふな‐がく【船楽】

中古、川や池に竜頭鷁首りょうとうげきすの船を浮かべ、その中で奏した雅楽。十訓抄「大井に―の時」

ふな‐かけ【船駆け】🔗⭐🔉

ふな‐かけ【船駆け】

船を駆け走らせる競争。ふなくらべ。ふなぎおい。

ふな‐かげ【船影】🔗⭐🔉

ふな‐かげ【船影】

船のかげ。船の姿。せんえい。

ふな‐がこい【舟囲い】‥ガコヒ🔗⭐🔉

ふな‐がこい【舟囲い】‥ガコヒ

将棋で、王将の囲い方の一つ。振飛車ふりびしゃに対して用いる。

ふな‐かざり【船飾り】🔗⭐🔉

ふな‐かざり【船飾り】

出帆の用意をして、船を飾り調えること。旗・武器・船体の色塗などの装備をすること。艤装。万葉集20「―吾あがせむ日ろを見も人もがも」

ふな‐かじ【船火事】‥クワ‥🔗⭐🔉

ふな‐かじ【船火事】‥クワ‥

船またはその積荷に起こる火災。

ふな‐かた【船方】🔗⭐🔉

ふな‐かた【船方】

船に乗ることを業とする者。ふなのり。せんどう。かこ。

ふな‐がた【船形・舟形】🔗⭐🔉

ふな‐がた【船形・舟形】

船の形。

⇒ふながた‐こうはい【舟形光背】

⇒ふながた‐せっかん【舟形石棺】

ふながた‐こうはい【舟形光背】‥クワウ‥🔗⭐🔉

ふながた‐こうはい【舟形光背】‥クワウ‥

仏像の背後にある光背で舟形をしたもの。

舟形光背

⇒ふな‐がた【船形・舟形】

⇒ふな‐がた【船形・舟形】

⇒ふな‐がた【船形・舟形】

⇒ふな‐がた【船形・舟形】

ふながた‐せっかん【舟形石棺】‥セキクワン🔗⭐🔉

ふながた‐せっかん【舟形石棺】‥セキクワン

古墳時代の石棺の一種。舟の形の連想からの命名だが、舟を模したかどうかは疑問がある。割竹形石棺から変化した形式。日本で4世紀後半から5世紀頃に発達した。

⇒ふな‐がた【船形・舟形】

ふな‐き【船木】🔗⭐🔉

ふな‐き【船木】

船をつくる材木。船材。万葉集3「足柄山に―伐り」

ふな‐ぎお・う【船競ふ】‥ギホフ🔗⭐🔉

ふな‐ぎお・う【船競ふ】‥ギホフ

〔自四〕

船をきそい合って漕ぐ。万葉集20「―・ふ堀江の河の水際みなきわに」

ふな‐ぎみ【船君】🔗⭐🔉

ふな‐ぎみ【船君】

①船中の乗客の主たる人。土佐日記「心地悩む―」

②船長ふなおさの敬称。

ふな‐きり【船切】🔗⭐🔉

ふな‐きり【船切】

饂飩うどん・蕎麦そばのまだ茹ゆでてないものを槽ふねに並べたもの。

ふな‐ぐ【船具】🔗⭐🔉

ふな‐ぐ【船具】

船の舵かじ・櫂かい・帆・碇いかりなどの器具。

ふなくい‐むし【船食虫】‥クヒ‥🔗⭐🔉

ふなくい‐むし【船食虫】‥クヒ‥

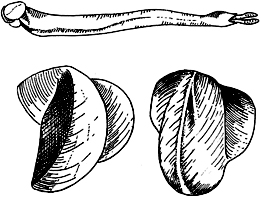

フナクイムシ科の二枚貝。貝殻は退化して小さく、白色で細紐状の動物体の前端に付着している。殻長、殻幅、殻高とも、7センチメートル程度。海中の木材に穿孔して石灰質の管をつくり、その中にすむ。木造船舶や杭などに付着してその内部に侵入・生長し、大害を与える。世界に広く分布。

ふなくいむし

ふな‐くじ【船公事】🔗⭐🔉

ふな‐くじ【船公事】

船の碇泊税。〈日葡辞書〉

ふな‐くだり【舟下り・船下り】🔗⭐🔉

ふな‐くだり【舟下り・船下り】

景観を楽しみながら、流れにのってふねで川を下ること。川下り。

ふな‐ぐら【船蔵・船庫】🔗⭐🔉

ふな‐ぐら【船蔵・船庫】

①水辺に設けて、船を納めておく建物。

②船中で貨物を入れておく所。船艙。

ふな‐くら・ぶ【船競ぶ】🔗⭐🔉

ふな‐くら・ぶ【船競ぶ】

〔自下二〕

舟をこぎあらそう。競漕する。ふなぎおう。拾遺和歌集雑「百敷の大宮人は舟ならべ朝川わたり―・べ夕川わたり」

ふな‐くらべ【船競べ】🔗⭐🔉

ふな‐くらべ【船競べ】

船をきそい合って漕ぐこと。競漕。

ふな‐ぐり【船繰り】🔗⭐🔉

ふな‐ぐり【船繰り】

船の不足を補うために、配船のやりくりをすること。

ふな‐こ【舟子・船子】🔗⭐🔉

ふな‐こ【舟子・船子】

舟に乗り込んで舟をあやつる人。ふなびと。ふなかた。かこ。水夫。土佐日記「―・かぢとりは船歌うたひて」

広辞苑に「ふな」で始まるの検索結果 1-50。もっと読み込む