複数辞典一括検索+![]()

![]()

ほて🔗⭐🔉

ほて

①腹。また、肥った腹。物類称呼「腹、畿内近国及び中国四国にて―といふ」

②竿の先に藁・幣束などを結びつけたもの。祭の日に立てる。入会地や草刈場の占有標ともする。ほで。梵天。→ほうでん→藁鉄砲わらでっぽう

⇒ほてがくねる

ほ‐て【帆手】🔗⭐🔉

ほ‐て【帆手】

帆のはり綱。土佐日記「ゆく舟の―打ちてこそ嬉しかりけれ」

ほ‐て【最手】🔗⭐🔉

ほ‐て【最手】

相撲節すまいのせちで、力士の最上位の者の称。後世の大関にあたる。ほつて。今昔物語集23「力極めて強き者なりければ、取り上りて―に立ちて」

ほてい【布袋】🔗⭐🔉

ほてい【布袋】

後梁の禅僧。明州奉化(浙江省)の人。名は契此かいし、号は長汀子。四明山に住み、容貌は福々しく、体躯は肥大で腹を露出し、常に袋を担って喜捨を求め歩いた。世人は弥勒の化身と尊び、その円満の相は好画材として多く描かれ、日本では七福神の一神とする。( 〜917)

⇒ほてい‐あおい【布袋葵】

⇒ほてい‐うお【布袋魚】

⇒ほてい‐そう【布袋草】

⇒ほてい‐ちく【布袋竹】

⇒ほてい‐ばら【布袋腹】

⇒ほてい‐らん【布袋蘭】

ほ‐てい【歩程】🔗⭐🔉

ほ‐てい【歩程】

歩く道のり。歩く距離や時間。

ほてい【保定】🔗⭐🔉

ほてい【保定】

(Baoding)中国河北省中部の工業都市。清代には直隷総督の治所、民国時代には河北の省都。人口90万2千(2000)。

ほ‐てい【補訂】🔗⭐🔉

ほ‐てい【補訂】

補い訂正すること。「―版」

ほ‐てい【補綴】🔗⭐🔉

ほ‐てい【補綴】

(ホテツとも)

①破れた所などを、おぎないつづること。

②詩文を作るのに古句などをつづり合わせること。

ほてい‐あおい【布袋葵】‥アフヒ🔗⭐🔉

ほてい‐あおい【布袋葵】‥アフヒ

ミズアオイ科の多年生帰化植物。熱帯アメリカ原産。高さ30センチメートル。葉柄は中央が鶏卵大に膨れ浮袋となり、池・沼などの水面に浮く。夏、淡紫色6弁の花をつける。金魚鉢などに入れ観賞用とする。暖地の水系に繁殖して有害植物とされる。ホテイソウ。ウォーター‐ヒヤシンス。

ほていあおい

ホテイアオイ

提供:OPO

ホテイアオイ

提供:OPO

⇒ほてい【布袋】

⇒ほてい【布袋】

ホテイアオイ

提供:OPO

ホテイアオイ

提供:OPO

⇒ほてい【布袋】

⇒ほてい【布袋】

ほてい‐うお【布袋魚】‥ウヲ🔗⭐🔉

ほてい‐うお【布袋魚】‥ウヲ

ダンゴウオ科の海産の硬骨魚。体はラグビー‐ボール状で柔軟。全長40センチメートル。北太平洋に広く産。北海道ではゴッコと呼び、鍋物にする。

⇒ほてい【布袋】

ほてい‐そう【布袋草】‥サウ🔗⭐🔉

ほてい‐そう【布袋草】‥サウ

①ホテイアオイの別称。

②クマガイソウの別称。

⇒ほてい【布袋】

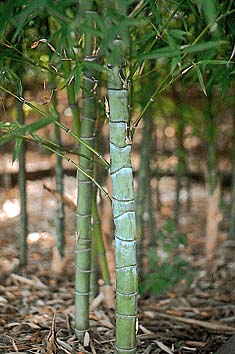

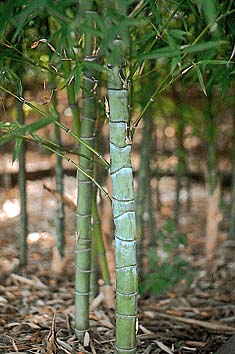

ほてい‐ちく【布袋竹】🔗⭐🔉

ほてい‐ちく【布袋竹】

マダケの変種。稈かんの下部は節間が短く、膨れ出して奇形を呈する。上部は節の直下が少し膨れる。観賞用に栽植。稈は釣竿・杖に用いる。五三竹ごさんちく。人面竹。

ホテイチク

撮影:関戸 勇

⇒ほてい【布袋】

⇒ほてい【布袋】

⇒ほてい【布袋】

⇒ほてい【布袋】

ほてい‐ばら【布袋腹】🔗⭐🔉

ほてい‐ばら【布袋腹】

布袋のように肥えて張り出した腹。

⇒ほてい【布袋】

ほていや‐カルタ【布袋屋歌留多】🔗⭐🔉

ほていや‐カルタ【布袋屋歌留多】

元禄(1688〜1704)頃、京都五条通りの布袋屋で売った、天正カルタの類。

ほてい‐らん【布袋蘭】🔗⭐🔉

○ほてがくねる🔗⭐🔉

○ほてがくねる

相手を嘲笑する時にいう語。腹筋がよじれる。かたはら痛い。笑止である。浄瑠璃、加増曾我「ほてのくねる奴めがある」

⇒ほて

ぼて‐かずら【ぼて鬘】‥カヅラ

張抜はりぬき製の下等な鬘。

ほてぎ

(島根・広島などで)草葺屋根の棟を押さえる千木ちぎのような木組。うま。

ほて‐くろし・い

〔形〕[文]ほてくろ・し(シク)

(ホテはホテリ(熱)の意か)あつかましい。しつこくていやらしい。浄瑠璃、薩摩歌「アア―・し、放さんせ」

ほ‐てつ【補綴】

⇒ほてい

ほてっ‐ぱら【ほてっ腹】

①腹。また、肥って張り出した腹。ほて。

②馬子が馬をののしり叱る語。浄瑠璃、神霊矢口渡「―め、高が十二三貫目の荷を付けながら、埒らちの明かぬ畜生め」

③腹筋のよじれるほどおかしいこと。笑止なこと。浮世風呂4「イヱあの時代は―な事がいけえことごぜえましたよ」

④(副詞的に)腹いっぱいに。十分に。たらふく。

ほで‐てんごう‥ガウ

(「ほで」は腕をいやしめていう語)手さきのいたずら。悪ふざけ。ほててんごう。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「それもいうたら止むにもせい、―の貧乏神」

ポテト【potato】

①ジャガ芋。

②スイート‐ポテト・フライド‐ポテトの略。

⇒ポテト‐チップ【potato chip】

ポテト‐チップ【potato chip】

ジャガ芋のごく薄く切ったものを油で揚げ、塩味その他の風味をつけたスナック菓子。

ポテトチップ

撮影:関戸 勇

⇒ポテト【potato】

ぼて‐ふり【棒手振】

天秤棒でかついで物を売り歩くこと。また、その人。ぼうてふり。ふりうり。ぼて。西鶴織留5「又はひとり過ぎの―」

ぼて‐ぼて

軽快さがなく、もたついた感じを与えるさま。「―した生地」「―の内野安打」

ほ‐てり【火照り・熱り】

①のぼせて顔が赤くなること。怒りまたは恥じて顔が熱くなること。神代紀上「忿然いかり作色おもほてりして」

②夕焼がすること。新撰六帖3「山の端に―せる夜はむろの浦に明日は日和と出づる船人」

③風が吹こうとする時、海面が赤く光ること。

ほでり‐の‐みこと【火照命】

瓊瓊杵尊ににぎのみことの子。母は木花之開耶姫このはなのさくやびめ。弟の山幸彦(彦火火出見尊)と幸さちをかえ、屈服して俳人わざひととして宮門を守護。隼人はやとの始祖と称される。火闌降命ほすそりのみこと・ほのすそりのみこと。海幸彦うみさちびこ。

ホテル【hotel】

旅館。特に、西洋風の宿泊施設。1860年(万延1)オランダ人による横浜ホテルに始まり、東京では68年(明治1)築地ホテル館が最初。

ほ‐て・る【火照る・熱る】

〔自五〕

熱気が発する。熱くなる。ほめく。「身体が―・る」「恥かしさで顔が―・る」

ボデル【J. Bodel】

⇒ジャン=ボデル

ぼて‐れん

妊娠して腹のふくれていること。また、妊娠。ぼて。浄瑠璃、心中万年草「それから身持になつたやら、―ぢやと腹さすり」

ほて‐わき【最手脇】

相撲節すまいのせちで、最手に次ぐ地位の力士。現在の関脇にあたる。

ほ‐てん【補填】

不足をうずめ補うこと。填補。「赤字を―する」「損失の―」

ほでん【莆田】

(Putian)中国福建省東部、台湾海峡に臨む都市。特産の竜眼・茘枝れいし・ビワは有名。別称、茘城。古称、莆口。人口44万4千(2000)。

ポテンシオメーター【potentiometer】

電位法によって電圧を精密に測定する装置。電位差計。

ポテンシャル【potential】

①潜在する能力。可能性としての力。

②〔理〕粒子が力の場の中にある時、その位置エネルギーを位置の関数として表したスカラー量。ポテンシャル一定の面は力線に直交し、力はポテンシャルの微分に負号をつけたものとなる。

⇒ポテンシャル‐エネルギー【potential energy】

ポテンシャル‐エネルギー【potential energy】

(→)位置エネルギーに同じ。

⇒ポテンシャル【potential】

ほと【陰】

(凹所の意)

①女の陰部。女陰。(一説に、男についてもいう)古事記上「―には拆雷さくいかずち居り」

②山間のくぼんだところ。古事記中「畝火山のみ―」

ほど【程】

[一]〔名〕

(奈良時代までは清音)

➊時間的な度合を示す。

①間。内。万葉集9「家ゆ出でて三年の―に垣も無く家失せめやと」。源氏物語帚木「今さりとも七とせ余りの―に思し知り侍りなむ」。徒然草「目の醒めたらん―、念仏し給へ」

②おおよその時間の経過を示す。おおよその時日。大体の時間。源氏物語桐壺「―へば少しまぎるることもや」。日葡辞書「ホドヘテ」

③ころ。おり。時分。竹取物語「月の―になりぬれば」。源氏物語夕顔「日さし出づる―に出で給ふ」

④季節。栄華物語鳥辺野「―などもいと寒く、雪などもいと高く降りて」

⑤当座。源氏物語帚木「思ひ立つ―はいと心澄めるやうにて」

➋空間的な度合を示す。

①へだたり。距離。源氏物語浮舟「ことに―遠くはさぶらはずなん」。日葡辞書「ホドチカイ」

②おおよその所。あたり。近辺。徒然草「かきつくままにくびの―をくはむとす」

③広さ。面積。方丈記「―狭しといへども、夜、臥す床あり」

➌物事の程度や数量などの度合を示す。

①ころあい。程度。度合。「―を心得る」「―のよい人」

②割合。源氏物語東屋「家の内もきらぎらしく物清げに住みなし事好みしたる―よりはあやしう荒らかに」

③限り。際限。古今和歌集六帖5「田子の浦の浪間に遊ぶ浜千鳥いつを―にて恋しかるらむ」。日葡辞書「ヲカイタホドノトガヲユルシタマエ」

④身分。分際。源氏物語桐壺「同じ―それより下臈の更衣たちは」。日葡辞書「ホドホドニシタガッテ」

⑤年齢の程度。年配。源氏物語澪標「十一になり給へど―より大きに」

⑥様子。調子。恰好。栄華物語月宴「御門、后の御よめあつかひの―いとをかしくなむ見えさせ給ひける」。「真偽の―は不明」「ごひいきの―お願い申し上げます」

➍例示する意を表す。…のような。徒然草「この雪いかが見る、と一筆のたまはせぬ―の、ひがひがしからん人の」

[二]〔助詞〕

(名詞「程」から)

①おおよその時間であることを示す。「完成まで五年―かかる」

②ころあい。程度。度合。後に打消の意が伴うと、それを超えるもののないことを示す。保元物語「おのれ―の者をば矢だうなに」。日葡辞書「チカラノヲヨブホド」。曾我物語四「男の心―頼み少なきものはなし」。「これ―うれしいことはない」

③数量の程度。…ぐらい。「2倍―の高さ」「百円―の品」

④理由。故。狂言、鍋八撥なべやつばち「是でも勝負がわからぬ―に今一勝負せい」

⑤あることに比例する意を表す。…につれてますます。浄瑠璃、曾根崎「言ふ―おれが非に落ちる」。「やればやる―悪くなる」

⇒程がある

⇒程が好い

⇒程こそあれ

ほど【塊芋・土芋】

①マメ科の蔓性多年草。山野に自生。根は細長く地中を這い、所々に球塊を生じ、茎は他物にまつわる。夏、葉腋に淡黄緑色の蝶形花を総状に付ける。地下の塊根は食用。ホドイモ。ホトドコロ。漢名、土欒児。

ほど

⇒ポテト【potato】

ぼて‐ふり【棒手振】

天秤棒でかついで物を売り歩くこと。また、その人。ぼうてふり。ふりうり。ぼて。西鶴織留5「又はひとり過ぎの―」

ぼて‐ぼて

軽快さがなく、もたついた感じを与えるさま。「―した生地」「―の内野安打」

ほ‐てり【火照り・熱り】

①のぼせて顔が赤くなること。怒りまたは恥じて顔が熱くなること。神代紀上「忿然いかり作色おもほてりして」

②夕焼がすること。新撰六帖3「山の端に―せる夜はむろの浦に明日は日和と出づる船人」

③風が吹こうとする時、海面が赤く光ること。

ほでり‐の‐みこと【火照命】

瓊瓊杵尊ににぎのみことの子。母は木花之開耶姫このはなのさくやびめ。弟の山幸彦(彦火火出見尊)と幸さちをかえ、屈服して俳人わざひととして宮門を守護。隼人はやとの始祖と称される。火闌降命ほすそりのみこと・ほのすそりのみこと。海幸彦うみさちびこ。

ホテル【hotel】

旅館。特に、西洋風の宿泊施設。1860年(万延1)オランダ人による横浜ホテルに始まり、東京では68年(明治1)築地ホテル館が最初。

ほ‐て・る【火照る・熱る】

〔自五〕

熱気が発する。熱くなる。ほめく。「身体が―・る」「恥かしさで顔が―・る」

ボデル【J. Bodel】

⇒ジャン=ボデル

ぼて‐れん

妊娠して腹のふくれていること。また、妊娠。ぼて。浄瑠璃、心中万年草「それから身持になつたやら、―ぢやと腹さすり」

ほて‐わき【最手脇】

相撲節すまいのせちで、最手に次ぐ地位の力士。現在の関脇にあたる。

ほ‐てん【補填】

不足をうずめ補うこと。填補。「赤字を―する」「損失の―」

ほでん【莆田】

(Putian)中国福建省東部、台湾海峡に臨む都市。特産の竜眼・茘枝れいし・ビワは有名。別称、茘城。古称、莆口。人口44万4千(2000)。

ポテンシオメーター【potentiometer】

電位法によって電圧を精密に測定する装置。電位差計。

ポテンシャル【potential】

①潜在する能力。可能性としての力。

②〔理〕粒子が力の場の中にある時、その位置エネルギーを位置の関数として表したスカラー量。ポテンシャル一定の面は力線に直交し、力はポテンシャルの微分に負号をつけたものとなる。

⇒ポテンシャル‐エネルギー【potential energy】

ポテンシャル‐エネルギー【potential energy】

(→)位置エネルギーに同じ。

⇒ポテンシャル【potential】

ほと【陰】

(凹所の意)

①女の陰部。女陰。(一説に、男についてもいう)古事記上「―には拆雷さくいかずち居り」

②山間のくぼんだところ。古事記中「畝火山のみ―」

ほど【程】

[一]〔名〕

(奈良時代までは清音)

➊時間的な度合を示す。

①間。内。万葉集9「家ゆ出でて三年の―に垣も無く家失せめやと」。源氏物語帚木「今さりとも七とせ余りの―に思し知り侍りなむ」。徒然草「目の醒めたらん―、念仏し給へ」

②おおよその時間の経過を示す。おおよその時日。大体の時間。源氏物語桐壺「―へば少しまぎるることもや」。日葡辞書「ホドヘテ」

③ころ。おり。時分。竹取物語「月の―になりぬれば」。源氏物語夕顔「日さし出づる―に出で給ふ」

④季節。栄華物語鳥辺野「―などもいと寒く、雪などもいと高く降りて」

⑤当座。源氏物語帚木「思ひ立つ―はいと心澄めるやうにて」

➋空間的な度合を示す。

①へだたり。距離。源氏物語浮舟「ことに―遠くはさぶらはずなん」。日葡辞書「ホドチカイ」

②おおよその所。あたり。近辺。徒然草「かきつくままにくびの―をくはむとす」

③広さ。面積。方丈記「―狭しといへども、夜、臥す床あり」

➌物事の程度や数量などの度合を示す。

①ころあい。程度。度合。「―を心得る」「―のよい人」

②割合。源氏物語東屋「家の内もきらぎらしく物清げに住みなし事好みしたる―よりはあやしう荒らかに」

③限り。際限。古今和歌集六帖5「田子の浦の浪間に遊ぶ浜千鳥いつを―にて恋しかるらむ」。日葡辞書「ヲカイタホドノトガヲユルシタマエ」

④身分。分際。源氏物語桐壺「同じ―それより下臈の更衣たちは」。日葡辞書「ホドホドニシタガッテ」

⑤年齢の程度。年配。源氏物語澪標「十一になり給へど―より大きに」

⑥様子。調子。恰好。栄華物語月宴「御門、后の御よめあつかひの―いとをかしくなむ見えさせ給ひける」。「真偽の―は不明」「ごひいきの―お願い申し上げます」

➍例示する意を表す。…のような。徒然草「この雪いかが見る、と一筆のたまはせぬ―の、ひがひがしからん人の」

[二]〔助詞〕

(名詞「程」から)

①おおよその時間であることを示す。「完成まで五年―かかる」

②ころあい。程度。度合。後に打消の意が伴うと、それを超えるもののないことを示す。保元物語「おのれ―の者をば矢だうなに」。日葡辞書「チカラノヲヨブホド」。曾我物語四「男の心―頼み少なきものはなし」。「これ―うれしいことはない」

③数量の程度。…ぐらい。「2倍―の高さ」「百円―の品」

④理由。故。狂言、鍋八撥なべやつばち「是でも勝負がわからぬ―に今一勝負せい」

⑤あることに比例する意を表す。…につれてますます。浄瑠璃、曾根崎「言ふ―おれが非に落ちる」。「やればやる―悪くなる」

⇒程がある

⇒程が好い

⇒程こそあれ

ほど【塊芋・土芋】

①マメ科の蔓性多年草。山野に自生。根は細長く地中を這い、所々に球塊を生じ、茎は他物にまつわる。夏、葉腋に淡黄緑色の蝶形花を総状に付ける。地下の塊根は食用。ホドイモ。ホトドコロ。漢名、土欒児。

ほど

②松露しょうろの異称。

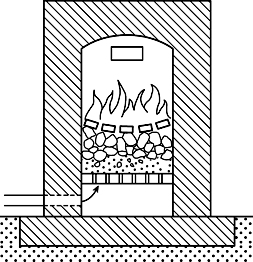

ほ‐ど【火床】

①いろりの中心部、火を焚くくぼんだところ。ほくぼ。ほどなか。

②鍛冶用の簡単な炉。煉瓦またはコンクリートで作り、一方の羽口から送風し、上に覆いを置き、煙突を設ける。

火床

②松露しょうろの異称。

ほ‐ど【火床】

①いろりの中心部、火を焚くくぼんだところ。ほくぼ。ほどなか。

②鍛冶用の簡単な炉。煉瓦またはコンクリートで作り、一方の羽口から送風し、上に覆いを置き、煙突を設ける。

火床

ほ‐ど【歩度】

人馬の行進中の速度・歩幅の程度。途歩みちあし・常歩なみあし・速歩はやあし・駈歩かけあしなど。「―を速める」

ぼと

(東北地方などで)布を重ねて縫った刺子さしこの着物。ぼった。

ほど‐あい【程合い】‥アヒ

程度。また、ちょうどよい程度。ころあい。「―をみる」「―の風呂」

ホトアラ【赫図阿拉】

清朝の発祥地、興京の旧称。

ほど‐いも【塊芋】

(→)「ほど(塊芋)」1に同じ。

ほとう【浦東】

(Pudong)中国上海市黄浦江の東側地域。1990年に総合開発区を設置し、国際的な金融・貿易センターに成長。

ほ‐とう【蒲桃】‥タウ

〔植〕

①葡萄ぶどうの別称。

②フトモモの漢名。

ほ‐どう【歩道】‥ダウ

道路を区切って人の歩く部分と定めたところ。人道。「横断―」↔車道。

⇒ほどう‐きょう【歩道橋】

ほ‐どう【補導・輔導】‥ダウ

たすけみちびくこと。少年などを正しい方向にたすけみちびくこと。「青少年の―」「―処分」

ほ‐どう【舗道・鋪道】‥ダウ

表面を平らに舗装した道路。舗装道路。ペーブメント。

ぼ‐どう【母堂】‥ダウ

他人の母の尊敬語。母君。母御。北堂。「御―はその後いかがですか」

ほどう‐きょう【歩道橋】‥ダウケウ

横断歩道に代わるものとして設けた陸橋。

⇒ほ‐どう【歩道】

ほとおり【熱】ホトホリ

「ほとぼり」の古形。

⇒ほとおり‐け【熱気】

ほとおり‐け【熱気】ホトホリ‥

発熱する病気。日葡辞書「ホトヲリケニゴザル」

⇒ほとおり【熱】

ほとお・る【熱る】ホトホル

〔自四〕

①熱気が発する。ほてる。ほとぼる。沙石集(一本)「胸苦しく―・りて」

②いきどおる。はらだつ。枕草子162「さるべき事もなきを―・り出でたまふ」

ほ‐ど【歩度】

人馬の行進中の速度・歩幅の程度。途歩みちあし・常歩なみあし・速歩はやあし・駈歩かけあしなど。「―を速める」

ぼと

(東北地方などで)布を重ねて縫った刺子さしこの着物。ぼった。

ほど‐あい【程合い】‥アヒ

程度。また、ちょうどよい程度。ころあい。「―をみる」「―の風呂」

ホトアラ【赫図阿拉】

清朝の発祥地、興京の旧称。

ほど‐いも【塊芋】

(→)「ほど(塊芋)」1に同じ。

ほとう【浦東】

(Pudong)中国上海市黄浦江の東側地域。1990年に総合開発区を設置し、国際的な金融・貿易センターに成長。

ほ‐とう【蒲桃】‥タウ

〔植〕

①葡萄ぶどうの別称。

②フトモモの漢名。

ほ‐どう【歩道】‥ダウ

道路を区切って人の歩く部分と定めたところ。人道。「横断―」↔車道。

⇒ほどう‐きょう【歩道橋】

ほ‐どう【補導・輔導】‥ダウ

たすけみちびくこと。少年などを正しい方向にたすけみちびくこと。「青少年の―」「―処分」

ほ‐どう【舗道・鋪道】‥ダウ

表面を平らに舗装した道路。舗装道路。ペーブメント。

ぼ‐どう【母堂】‥ダウ

他人の母の尊敬語。母君。母御。北堂。「御―はその後いかがですか」

ほどう‐きょう【歩道橋】‥ダウケウ

横断歩道に代わるものとして設けた陸橋。

⇒ほ‐どう【歩道】

ほとおり【熱】ホトホリ

「ほとぼり」の古形。

⇒ほとおり‐け【熱気】

ほとおり‐け【熱気】ホトホリ‥

発熱する病気。日葡辞書「ホトヲリケニゴザル」

⇒ほとおり【熱】

ほとお・る【熱る】ホトホル

〔自四〕

①熱気が発する。ほてる。ほとぼる。沙石集(一本)「胸苦しく―・りて」

②いきどおる。はらだつ。枕草子162「さるべき事もなきを―・り出でたまふ」

⇒ポテト【potato】

ぼて‐ふり【棒手振】

天秤棒でかついで物を売り歩くこと。また、その人。ぼうてふり。ふりうり。ぼて。西鶴織留5「又はひとり過ぎの―」

ぼて‐ぼて

軽快さがなく、もたついた感じを与えるさま。「―した生地」「―の内野安打」

ほ‐てり【火照り・熱り】

①のぼせて顔が赤くなること。怒りまたは恥じて顔が熱くなること。神代紀上「忿然いかり作色おもほてりして」

②夕焼がすること。新撰六帖3「山の端に―せる夜はむろの浦に明日は日和と出づる船人」

③風が吹こうとする時、海面が赤く光ること。

ほでり‐の‐みこと【火照命】

瓊瓊杵尊ににぎのみことの子。母は木花之開耶姫このはなのさくやびめ。弟の山幸彦(彦火火出見尊)と幸さちをかえ、屈服して俳人わざひととして宮門を守護。隼人はやとの始祖と称される。火闌降命ほすそりのみこと・ほのすそりのみこと。海幸彦うみさちびこ。

ホテル【hotel】

旅館。特に、西洋風の宿泊施設。1860年(万延1)オランダ人による横浜ホテルに始まり、東京では68年(明治1)築地ホテル館が最初。

ほ‐て・る【火照る・熱る】

〔自五〕

熱気が発する。熱くなる。ほめく。「身体が―・る」「恥かしさで顔が―・る」

ボデル【J. Bodel】

⇒ジャン=ボデル

ぼて‐れん

妊娠して腹のふくれていること。また、妊娠。ぼて。浄瑠璃、心中万年草「それから身持になつたやら、―ぢやと腹さすり」

ほて‐わき【最手脇】

相撲節すまいのせちで、最手に次ぐ地位の力士。現在の関脇にあたる。

ほ‐てん【補填】

不足をうずめ補うこと。填補。「赤字を―する」「損失の―」

ほでん【莆田】

(Putian)中国福建省東部、台湾海峡に臨む都市。特産の竜眼・茘枝れいし・ビワは有名。別称、茘城。古称、莆口。人口44万4千(2000)。

ポテンシオメーター【potentiometer】

電位法によって電圧を精密に測定する装置。電位差計。

ポテンシャル【potential】

①潜在する能力。可能性としての力。

②〔理〕粒子が力の場の中にある時、その位置エネルギーを位置の関数として表したスカラー量。ポテンシャル一定の面は力線に直交し、力はポテンシャルの微分に負号をつけたものとなる。

⇒ポテンシャル‐エネルギー【potential energy】

ポテンシャル‐エネルギー【potential energy】

(→)位置エネルギーに同じ。

⇒ポテンシャル【potential】

ほと【陰】

(凹所の意)

①女の陰部。女陰。(一説に、男についてもいう)古事記上「―には拆雷さくいかずち居り」

②山間のくぼんだところ。古事記中「畝火山のみ―」

ほど【程】

[一]〔名〕

(奈良時代までは清音)

➊時間的な度合を示す。

①間。内。万葉集9「家ゆ出でて三年の―に垣も無く家失せめやと」。源氏物語帚木「今さりとも七とせ余りの―に思し知り侍りなむ」。徒然草「目の醒めたらん―、念仏し給へ」

②おおよその時間の経過を示す。おおよその時日。大体の時間。源氏物語桐壺「―へば少しまぎるることもや」。日葡辞書「ホドヘテ」

③ころ。おり。時分。竹取物語「月の―になりぬれば」。源氏物語夕顔「日さし出づる―に出で給ふ」

④季節。栄華物語鳥辺野「―などもいと寒く、雪などもいと高く降りて」

⑤当座。源氏物語帚木「思ひ立つ―はいと心澄めるやうにて」

➋空間的な度合を示す。

①へだたり。距離。源氏物語浮舟「ことに―遠くはさぶらはずなん」。日葡辞書「ホドチカイ」

②おおよその所。あたり。近辺。徒然草「かきつくままにくびの―をくはむとす」

③広さ。面積。方丈記「―狭しといへども、夜、臥す床あり」

➌物事の程度や数量などの度合を示す。

①ころあい。程度。度合。「―を心得る」「―のよい人」

②割合。源氏物語東屋「家の内もきらぎらしく物清げに住みなし事好みしたる―よりはあやしう荒らかに」

③限り。際限。古今和歌集六帖5「田子の浦の浪間に遊ぶ浜千鳥いつを―にて恋しかるらむ」。日葡辞書「ヲカイタホドノトガヲユルシタマエ」

④身分。分際。源氏物語桐壺「同じ―それより下臈の更衣たちは」。日葡辞書「ホドホドニシタガッテ」

⑤年齢の程度。年配。源氏物語澪標「十一になり給へど―より大きに」

⑥様子。調子。恰好。栄華物語月宴「御門、后の御よめあつかひの―いとをかしくなむ見えさせ給ひける」。「真偽の―は不明」「ごひいきの―お願い申し上げます」

➍例示する意を表す。…のような。徒然草「この雪いかが見る、と一筆のたまはせぬ―の、ひがひがしからん人の」

[二]〔助詞〕

(名詞「程」から)

①おおよその時間であることを示す。「完成まで五年―かかる」

②ころあい。程度。度合。後に打消の意が伴うと、それを超えるもののないことを示す。保元物語「おのれ―の者をば矢だうなに」。日葡辞書「チカラノヲヨブホド」。曾我物語四「男の心―頼み少なきものはなし」。「これ―うれしいことはない」

③数量の程度。…ぐらい。「2倍―の高さ」「百円―の品」

④理由。故。狂言、鍋八撥なべやつばち「是でも勝負がわからぬ―に今一勝負せい」

⑤あることに比例する意を表す。…につれてますます。浄瑠璃、曾根崎「言ふ―おれが非に落ちる」。「やればやる―悪くなる」

⇒程がある

⇒程が好い

⇒程こそあれ

ほど【塊芋・土芋】

①マメ科の蔓性多年草。山野に自生。根は細長く地中を這い、所々に球塊を生じ、茎は他物にまつわる。夏、葉腋に淡黄緑色の蝶形花を総状に付ける。地下の塊根は食用。ホドイモ。ホトドコロ。漢名、土欒児。

ほど

⇒ポテト【potato】

ぼて‐ふり【棒手振】

天秤棒でかついで物を売り歩くこと。また、その人。ぼうてふり。ふりうり。ぼて。西鶴織留5「又はひとり過ぎの―」

ぼて‐ぼて

軽快さがなく、もたついた感じを与えるさま。「―した生地」「―の内野安打」

ほ‐てり【火照り・熱り】

①のぼせて顔が赤くなること。怒りまたは恥じて顔が熱くなること。神代紀上「忿然いかり作色おもほてりして」

②夕焼がすること。新撰六帖3「山の端に―せる夜はむろの浦に明日は日和と出づる船人」

③風が吹こうとする時、海面が赤く光ること。

ほでり‐の‐みこと【火照命】

瓊瓊杵尊ににぎのみことの子。母は木花之開耶姫このはなのさくやびめ。弟の山幸彦(彦火火出見尊)と幸さちをかえ、屈服して俳人わざひととして宮門を守護。隼人はやとの始祖と称される。火闌降命ほすそりのみこと・ほのすそりのみこと。海幸彦うみさちびこ。

ホテル【hotel】

旅館。特に、西洋風の宿泊施設。1860年(万延1)オランダ人による横浜ホテルに始まり、東京では68年(明治1)築地ホテル館が最初。

ほ‐て・る【火照る・熱る】

〔自五〕

熱気が発する。熱くなる。ほめく。「身体が―・る」「恥かしさで顔が―・る」

ボデル【J. Bodel】

⇒ジャン=ボデル

ぼて‐れん

妊娠して腹のふくれていること。また、妊娠。ぼて。浄瑠璃、心中万年草「それから身持になつたやら、―ぢやと腹さすり」

ほて‐わき【最手脇】

相撲節すまいのせちで、最手に次ぐ地位の力士。現在の関脇にあたる。

ほ‐てん【補填】

不足をうずめ補うこと。填補。「赤字を―する」「損失の―」

ほでん【莆田】

(Putian)中国福建省東部、台湾海峡に臨む都市。特産の竜眼・茘枝れいし・ビワは有名。別称、茘城。古称、莆口。人口44万4千(2000)。

ポテンシオメーター【potentiometer】

電位法によって電圧を精密に測定する装置。電位差計。

ポテンシャル【potential】

①潜在する能力。可能性としての力。

②〔理〕粒子が力の場の中にある時、その位置エネルギーを位置の関数として表したスカラー量。ポテンシャル一定の面は力線に直交し、力はポテンシャルの微分に負号をつけたものとなる。

⇒ポテンシャル‐エネルギー【potential energy】

ポテンシャル‐エネルギー【potential energy】

(→)位置エネルギーに同じ。

⇒ポテンシャル【potential】

ほと【陰】

(凹所の意)

①女の陰部。女陰。(一説に、男についてもいう)古事記上「―には拆雷さくいかずち居り」

②山間のくぼんだところ。古事記中「畝火山のみ―」

ほど【程】

[一]〔名〕

(奈良時代までは清音)

➊時間的な度合を示す。

①間。内。万葉集9「家ゆ出でて三年の―に垣も無く家失せめやと」。源氏物語帚木「今さりとも七とせ余りの―に思し知り侍りなむ」。徒然草「目の醒めたらん―、念仏し給へ」

②おおよその時間の経過を示す。おおよその時日。大体の時間。源氏物語桐壺「―へば少しまぎるることもや」。日葡辞書「ホドヘテ」

③ころ。おり。時分。竹取物語「月の―になりぬれば」。源氏物語夕顔「日さし出づる―に出で給ふ」

④季節。栄華物語鳥辺野「―などもいと寒く、雪などもいと高く降りて」

⑤当座。源氏物語帚木「思ひ立つ―はいと心澄めるやうにて」

➋空間的な度合を示す。

①へだたり。距離。源氏物語浮舟「ことに―遠くはさぶらはずなん」。日葡辞書「ホドチカイ」

②おおよその所。あたり。近辺。徒然草「かきつくままにくびの―をくはむとす」

③広さ。面積。方丈記「―狭しといへども、夜、臥す床あり」

➌物事の程度や数量などの度合を示す。

①ころあい。程度。度合。「―を心得る」「―のよい人」

②割合。源氏物語東屋「家の内もきらぎらしく物清げに住みなし事好みしたる―よりはあやしう荒らかに」

③限り。際限。古今和歌集六帖5「田子の浦の浪間に遊ぶ浜千鳥いつを―にて恋しかるらむ」。日葡辞書「ヲカイタホドノトガヲユルシタマエ」

④身分。分際。源氏物語桐壺「同じ―それより下臈の更衣たちは」。日葡辞書「ホドホドニシタガッテ」

⑤年齢の程度。年配。源氏物語澪標「十一になり給へど―より大きに」

⑥様子。調子。恰好。栄華物語月宴「御門、后の御よめあつかひの―いとをかしくなむ見えさせ給ひける」。「真偽の―は不明」「ごひいきの―お願い申し上げます」

➍例示する意を表す。…のような。徒然草「この雪いかが見る、と一筆のたまはせぬ―の、ひがひがしからん人の」

[二]〔助詞〕

(名詞「程」から)

①おおよその時間であることを示す。「完成まで五年―かかる」

②ころあい。程度。度合。後に打消の意が伴うと、それを超えるもののないことを示す。保元物語「おのれ―の者をば矢だうなに」。日葡辞書「チカラノヲヨブホド」。曾我物語四「男の心―頼み少なきものはなし」。「これ―うれしいことはない」

③数量の程度。…ぐらい。「2倍―の高さ」「百円―の品」

④理由。故。狂言、鍋八撥なべやつばち「是でも勝負がわからぬ―に今一勝負せい」

⑤あることに比例する意を表す。…につれてますます。浄瑠璃、曾根崎「言ふ―おれが非に落ちる」。「やればやる―悪くなる」

⇒程がある

⇒程が好い

⇒程こそあれ

ほど【塊芋・土芋】

①マメ科の蔓性多年草。山野に自生。根は細長く地中を這い、所々に球塊を生じ、茎は他物にまつわる。夏、葉腋に淡黄緑色の蝶形花を総状に付ける。地下の塊根は食用。ホドイモ。ホトドコロ。漢名、土欒児。

ほど

②松露しょうろの異称。

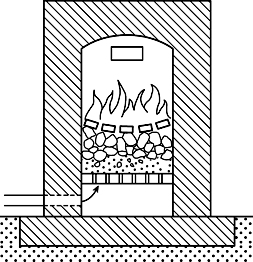

ほ‐ど【火床】

①いろりの中心部、火を焚くくぼんだところ。ほくぼ。ほどなか。

②鍛冶用の簡単な炉。煉瓦またはコンクリートで作り、一方の羽口から送風し、上に覆いを置き、煙突を設ける。

火床

②松露しょうろの異称。

ほ‐ど【火床】

①いろりの中心部、火を焚くくぼんだところ。ほくぼ。ほどなか。

②鍛冶用の簡単な炉。煉瓦またはコンクリートで作り、一方の羽口から送風し、上に覆いを置き、煙突を設ける。

火床

ほ‐ど【歩度】

人馬の行進中の速度・歩幅の程度。途歩みちあし・常歩なみあし・速歩はやあし・駈歩かけあしなど。「―を速める」

ぼと

(東北地方などで)布を重ねて縫った刺子さしこの着物。ぼった。

ほど‐あい【程合い】‥アヒ

程度。また、ちょうどよい程度。ころあい。「―をみる」「―の風呂」

ホトアラ【赫図阿拉】

清朝の発祥地、興京の旧称。

ほど‐いも【塊芋】

(→)「ほど(塊芋)」1に同じ。

ほとう【浦東】

(Pudong)中国上海市黄浦江の東側地域。1990年に総合開発区を設置し、国際的な金融・貿易センターに成長。

ほ‐とう【蒲桃】‥タウ

〔植〕

①葡萄ぶどうの別称。

②フトモモの漢名。

ほ‐どう【歩道】‥ダウ

道路を区切って人の歩く部分と定めたところ。人道。「横断―」↔車道。

⇒ほどう‐きょう【歩道橋】

ほ‐どう【補導・輔導】‥ダウ

たすけみちびくこと。少年などを正しい方向にたすけみちびくこと。「青少年の―」「―処分」

ほ‐どう【舗道・鋪道】‥ダウ

表面を平らに舗装した道路。舗装道路。ペーブメント。

ぼ‐どう【母堂】‥ダウ

他人の母の尊敬語。母君。母御。北堂。「御―はその後いかがですか」

ほどう‐きょう【歩道橋】‥ダウケウ

横断歩道に代わるものとして設けた陸橋。

⇒ほ‐どう【歩道】

ほとおり【熱】ホトホリ

「ほとぼり」の古形。

⇒ほとおり‐け【熱気】

ほとおり‐け【熱気】ホトホリ‥

発熱する病気。日葡辞書「ホトヲリケニゴザル」

⇒ほとおり【熱】

ほとお・る【熱る】ホトホル

〔自四〕

①熱気が発する。ほてる。ほとぼる。沙石集(一本)「胸苦しく―・りて」

②いきどおる。はらだつ。枕草子162「さるべき事もなきを―・り出でたまふ」

ほ‐ど【歩度】

人馬の行進中の速度・歩幅の程度。途歩みちあし・常歩なみあし・速歩はやあし・駈歩かけあしなど。「―を速める」

ぼと

(東北地方などで)布を重ねて縫った刺子さしこの着物。ぼった。

ほど‐あい【程合い】‥アヒ

程度。また、ちょうどよい程度。ころあい。「―をみる」「―の風呂」

ホトアラ【赫図阿拉】

清朝の発祥地、興京の旧称。

ほど‐いも【塊芋】

(→)「ほど(塊芋)」1に同じ。

ほとう【浦東】

(Pudong)中国上海市黄浦江の東側地域。1990年に総合開発区を設置し、国際的な金融・貿易センターに成長。

ほ‐とう【蒲桃】‥タウ

〔植〕

①葡萄ぶどうの別称。

②フトモモの漢名。

ほ‐どう【歩道】‥ダウ

道路を区切って人の歩く部分と定めたところ。人道。「横断―」↔車道。

⇒ほどう‐きょう【歩道橋】

ほ‐どう【補導・輔導】‥ダウ

たすけみちびくこと。少年などを正しい方向にたすけみちびくこと。「青少年の―」「―処分」

ほ‐どう【舗道・鋪道】‥ダウ

表面を平らに舗装した道路。舗装道路。ペーブメント。

ぼ‐どう【母堂】‥ダウ

他人の母の尊敬語。母君。母御。北堂。「御―はその後いかがですか」

ほどう‐きょう【歩道橋】‥ダウケウ

横断歩道に代わるものとして設けた陸橋。

⇒ほ‐どう【歩道】

ほとおり【熱】ホトホリ

「ほとぼり」の古形。

⇒ほとおり‐け【熱気】

ほとおり‐け【熱気】ホトホリ‥

発熱する病気。日葡辞書「ホトヲリケニゴザル」

⇒ほとおり【熱】

ほとお・る【熱る】ホトホル

〔自四〕

①熱気が発する。ほてる。ほとぼる。沙石集(一本)「胸苦しく―・りて」

②いきどおる。はらだつ。枕草子162「さるべき事もなきを―・り出でたまふ」

ほてぎ🔗⭐🔉

ほてぎ

(島根・広島などで)草葺屋根の棟を押さえる千木ちぎのような木組。うま。

ほて‐くろし・い🔗⭐🔉

ほて‐くろし・い

〔形〕[文]ほてくろ・し(シク)

(ホテはホテリ(熱)の意か)あつかましい。しつこくていやらしい。浄瑠璃、薩摩歌「アア―・し、放さんせ」

ほてっ‐ぱら【ほてっ腹】🔗⭐🔉

ほてっ‐ぱら【ほてっ腹】

①腹。また、肥って張り出した腹。ほて。

②馬子が馬をののしり叱る語。浄瑠璃、神霊矢口渡「―め、高が十二三貫目の荷を付けながら、埒らちの明かぬ畜生め」

③腹筋のよじれるほどおかしいこと。笑止なこと。浮世風呂4「イヱあの時代は―な事がいけえことごぜえましたよ」

④(副詞的に)腹いっぱいに。十分に。たらふく。

ほ‐てり【火照り・熱り】🔗⭐🔉

ほ‐てり【火照り・熱り】

①のぼせて顔が赤くなること。怒りまたは恥じて顔が熱くなること。神代紀上「忿然いかり作色おもほてりして」

②夕焼がすること。新撰六帖3「山の端に―せる夜はむろの浦に明日は日和と出づる船人」

③風が吹こうとする時、海面が赤く光ること。

ホテル【hotel】🔗⭐🔉

ホテル【hotel】

旅館。特に、西洋風の宿泊施設。1860年(万延1)オランダ人による横浜ホテルに始まり、東京では68年(明治1)築地ホテル館が最初。

ほ‐て・る【火照る・熱る】🔗⭐🔉

ほ‐て・る【火照る・熱る】

〔自五〕

熱気が発する。熱くなる。ほめく。「身体が―・る」「恥かしさで顔が―・る」

ほて‐わき【最手脇】🔗⭐🔉

ほて‐わき【最手脇】

相撲節すまいのせちで、最手に次ぐ地位の力士。現在の関脇にあたる。

ほ‐てん【補填】🔗⭐🔉

ほ‐てん【補填】

不足をうずめ補うこと。填補。「赤字を―する」「損失の―」

広辞苑に「ほて」で始まるの検索結果 1-25。