複数辞典一括検索+![]()

![]()

○九死に一生を得るきゅうしにいっしょうをうる🔗⭐🔉

○九死に一生を得るきゅうしにいっしょうをうる

九分通り助からない命を辛うじて助かる。九死に一生。

⇒きゅう‐し【九死】

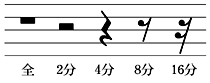

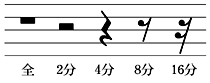

きゅうし‐ふ【休止符】キウ‥

楽譜で、楽曲の進行中に休止を示す符号。休符。「―を打つ」

休止符

⇒きゅう‐し【休止】

きゅう‐しゃ【急斜】キフ‥

急な傾斜。「―面」↔緩斜

きゅう‐しゃ【柩車】キウ‥

ひつぎを乗せる車。霊柩車。

きゅう‐しゃ【厩舎】キウ‥

牛馬などを飼う小屋。うまや。

きゅう‐しゃ【鳩舎】キウ‥

ハトを飼う小屋。

ぎゅう‐しゃ【牛車】ギウ‥

①牛のひく車。うしぐるま。

②⇒ぎっしゃ

ぎゅう‐しゃ【牛舎】ギウ‥

うしごや。

きゅう‐しゃく【九錫】キウ‥

昔、中国で、天子が寵遇する顕臣に特殊の盛典として与えた9種の品。すなわち車馬・衣服・楽器・朱戸(門戸)・納陛のうへい(階段)・虎賁こほん(勇士)・弓矢・鈇鉞ふえつ・秬鬯きょちょう(酒)。きゅうせき。

きゅう‐しゃめん【急斜面】キフ‥

傾斜の急な斜面。

きゅう‐しゅ【旧主】キウ‥

以前に仕えた主人・主君。

きゅう‐しゅ【球種】キウ‥

野球で、カーブ・シュートなど投球の種類。

きゅう‐しゅ【給主】キフ‥

荘園制で、給地・給名きゅうみょうを与えられた者。太平記12「所領一所に四五人の―付いて」

きゅう‐しゅ【鳩首】キウ‥

(「鳩」は集める意)人々が集まって相談すること。

⇒きゅうしゅ‐ぎょうぎ【鳩首凝議】

きゅうじゅ【久寿】キウ‥

[抱朴子]平安後期、近衛・後白河天皇朝の年号。仁平4年10月28日(1154年12月4日)改元、久寿3年4月27日(1156年5月18日)保元に改元。

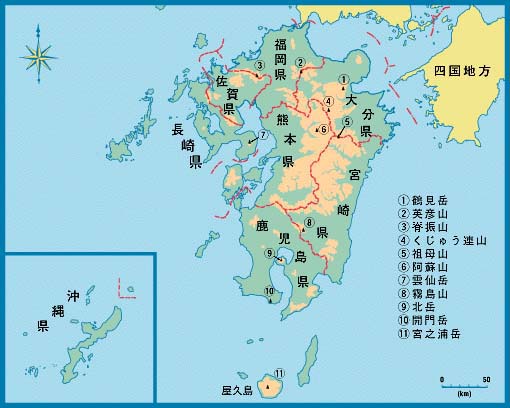

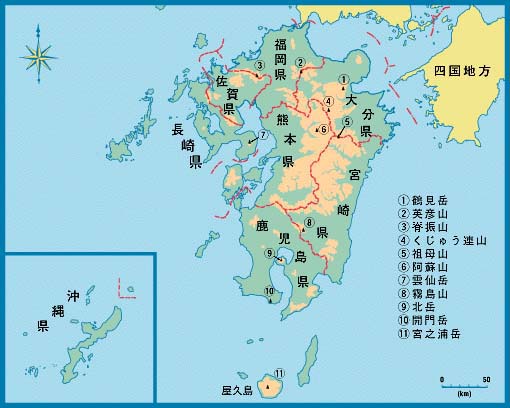

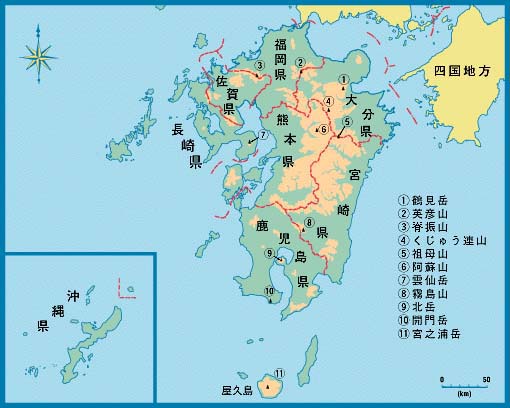

きゅうしゅう【九州】キウシウ

①西海道の九つの国。筑前・筑後・肥前・肥後・豊前ぶぜん・豊後ぶんご・日向ひゅうが・大隅・薩摩の総称。現在は福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島の7県の総称。沖縄を含めていう場合もある。→鎮西。

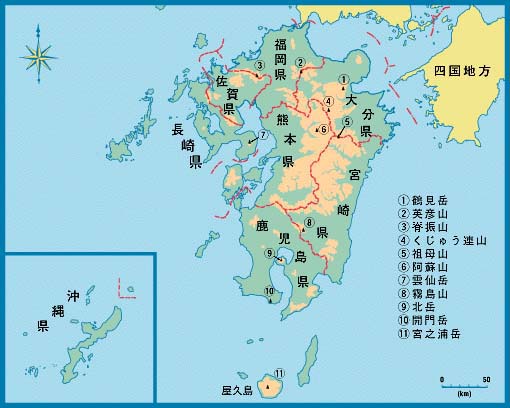

九州地方の主な山

⇒きゅう‐し【休止】

きゅう‐しゃ【急斜】キフ‥

急な傾斜。「―面」↔緩斜

きゅう‐しゃ【柩車】キウ‥

ひつぎを乗せる車。霊柩車。

きゅう‐しゃ【厩舎】キウ‥

牛馬などを飼う小屋。うまや。

きゅう‐しゃ【鳩舎】キウ‥

ハトを飼う小屋。

ぎゅう‐しゃ【牛車】ギウ‥

①牛のひく車。うしぐるま。

②⇒ぎっしゃ

ぎゅう‐しゃ【牛舎】ギウ‥

うしごや。

きゅう‐しゃく【九錫】キウ‥

昔、中国で、天子が寵遇する顕臣に特殊の盛典として与えた9種の品。すなわち車馬・衣服・楽器・朱戸(門戸)・納陛のうへい(階段)・虎賁こほん(勇士)・弓矢・鈇鉞ふえつ・秬鬯きょちょう(酒)。きゅうせき。

きゅう‐しゃめん【急斜面】キフ‥

傾斜の急な斜面。

きゅう‐しゅ【旧主】キウ‥

以前に仕えた主人・主君。

きゅう‐しゅ【球種】キウ‥

野球で、カーブ・シュートなど投球の種類。

きゅう‐しゅ【給主】キフ‥

荘園制で、給地・給名きゅうみょうを与えられた者。太平記12「所領一所に四五人の―付いて」

きゅう‐しゅ【鳩首】キウ‥

(「鳩」は集める意)人々が集まって相談すること。

⇒きゅうしゅ‐ぎょうぎ【鳩首凝議】

きゅうじゅ【久寿】キウ‥

[抱朴子]平安後期、近衛・後白河天皇朝の年号。仁平4年10月28日(1154年12月4日)改元、久寿3年4月27日(1156年5月18日)保元に改元。

きゅうしゅう【九州】キウシウ

①西海道の九つの国。筑前・筑後・肥前・肥後・豊前ぶぜん・豊後ぶんご・日向ひゅうが・大隅・薩摩の総称。現在は福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島の7県の総称。沖縄を含めていう場合もある。→鎮西。

九州地方の主な山

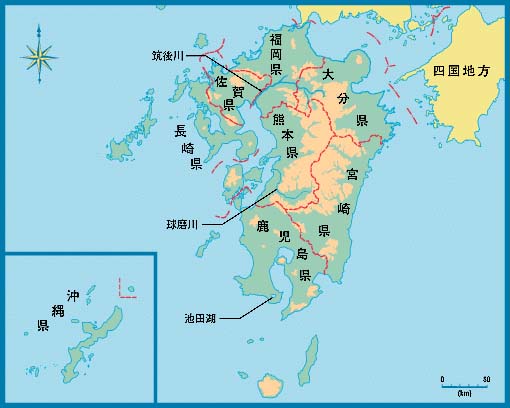

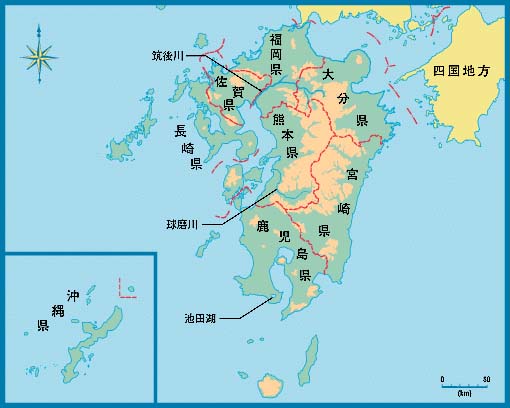

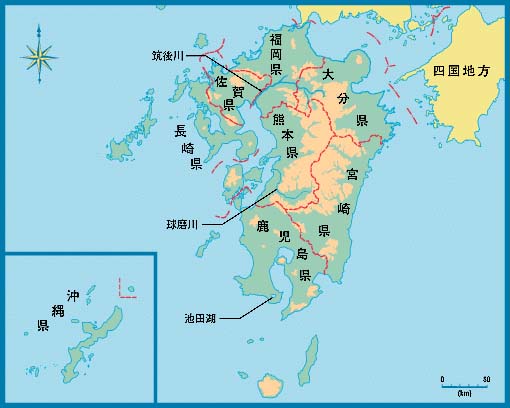

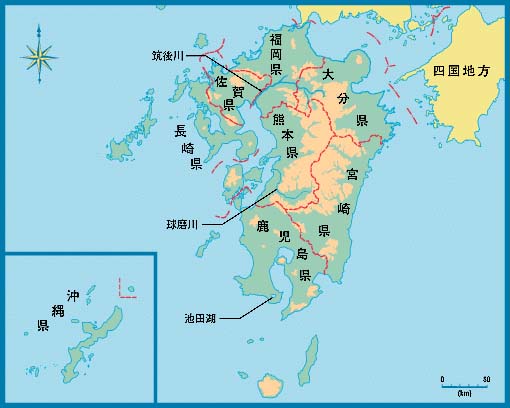

九州地方の主な川・湖

九州地方の主な川・湖

②中国、禹の時、洪水を治めて開いたとされる冀・兗えん・青・徐・揚・予・荊・梁・雍の九つの地域(書経禹貢)。「爾雅」「周礼」の九州は若干の異同がある。

⇒きゅうしゅう‐げいじゅつ‐こうか‐だいがく【九州芸術工科大学】

⇒きゅうしゅう‐こうぎょう‐だいがく【九州工業大学】

⇒きゅうしゅう‐こくりつ‐はくぶつかん【九州国立博物館】

⇒きゅうしゅう‐さんち【九州山地】

⇒きゅうしゅう‐じどうしゃどう【九州自動車道】

⇒きゅうしゅう‐しんかんせん【九州新幹線】

⇒きゅうしゅう‐だいがく【九州大学】

⇒きゅうしゅう‐たんだい【九州探題】

⇒きゅうしゅう‐ちほう【九州地方】

⇒きゅうしゅう‐へいてい【九州平定】

⇒きゅうしゅう‐べん【九州弁】

きゅう‐しゅう【九秋】キウシウ

①秋季90日間の称。

②(画題)

㋐秋花9種を取り合わせての称。桂花けいか・芙蓉ふよう・秋海棠しゅうかいどう・紺菊こんぎく・紅蓼べにたで・剪秋羅せんのう・月艸つきくさ・瞿麦なでしこ・雁来紅はげいとう。

㋑秋にちなむ風物9種を取り合わせての称。秋山・秋樹・秋境・秋琴・秋蝶・秋塘・秋笛・秋燕・秋城。

きゅう‐しゅう【仇讐】キウシウ

かたき。恨みのある相手。

きゅう‐しゅう【旧習】キウシフ

ふるいならわし。昔からの習慣。旧慣。「―になずむ」

きゅう‐しゅう【吸収】キフシウ

①外部にあるものを内部に吸いとること。自分のものとして取り入れること。「水分をよく―する布」「知識を―する」

②〔理〕音波・電磁波・電子線あるいはその他の粒子線が物体や空気中を通過する際、そのエネルギーや粒子の一部が失われること。

③〔生〕

㋐生体が細胞膜などを通して物質をとり入れること。

㋑動物で、消化された食物が消化管壁を通して、血管またはリンパ管中に入る現象。高等動物では主に小腸で行われる。

⇒きゅうしゅう‐がっぺい【吸収合併】

⇒きゅうしゅう‐スペクトル【吸収スペクトル】

⇒きゅうしゅう‐せんりょう【吸収線量】

⇒きゅうしゅう‐どうりょくけい【吸収動力計】

⇒きゅうしゅうふりょう‐しょうこうぐん【吸収不良症候群】

⇒きゅうしゅう‐ぶんかつ【吸収分割】

きゅう‐しゅう【急襲】キフシフ

不意をついて急に相手におそいかかること。「アジトを―する」

きゅうしゅう‐がっぺい【吸収合併】キフシウ‥

会社の合併の方式の一つ。当事会社の一会社が存続し、他の会社が消滅し、消滅会社の権利義務が存続会社に包括承継されるもの。併呑合併。→新設合併。

⇒きゅう‐しゅう【吸収】

きゅうしゅう‐げいじゅつ‐こうか‐だいがく【九州芸術工科大学】キウシウ‥クワ‥

もと国立大学の一つ。1968年設立。2003年九州大学と統合。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐こうぎょう‐だいがく【九州工業大学】キウシウ‥ゲフ‥

国立大学法人の一つ。前身は1907年(明治40)創立の私立明治専門学校。21年(大正10)官立移管。44年明治工業専門学校と改称。49年現名の新制大学となる。2004年法人化。本部は北九州市戸畑区。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐こくりつ‐はくぶつかん【九州国立博物館】キウシウ‥クワン

国立博物館の一つ。2005年開館。福岡県太宰府市。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐さんち【九州山地】キウシウ‥

九州1の脊梁山地。臼杵から八代に至る中央構造線の南側、壮年期の険しい山地。西南日本外帯山地の一部をなす。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐じどうしゃどう【九州自動車道】キウシウ‥ダウ

北九州市より佐賀県東端・福岡県南西部・熊本県を縦断し、宮崎県西端を経て鹿児島市に至る高速道路。全長346.4キロメートル。法定路線名、九州縦貫自動車道鹿児島線。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐しんかんせん【九州新幹線】キウシウ‥

「新幹線」参照。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐スペクトル【吸収スペクトル】キフシウ‥

光や電磁波が物質を通って得られたスペクトルで、物質に特有の波長領域が吸収されて欠けるか弱められるかしたもの。化学分析や天体の物質組成などを調べるために重要。暗線。

⇒きゅう‐しゅう【吸収】

きゅうしゅう‐せんりょう【吸収線量】キフシウ‥リヤウ

物質1キログラム当りの吸収される放射線のエネルギー量。単位はグレイ(Gy)、またはその100分の1のラド(rad)。

⇒きゅう‐しゅう【吸収】

きゅうしゅう‐だいがく【九州大学】キウシウ‥

国立大学法人の一つ。前身は1910年(明治43)創立の九州帝国大学。翌年京都帝大福岡医大を併合。49年旧制の福岡高校・久留米工専等を合わせて新制の九州大学となる。2003年九州芸術工科大学を統合。04年法人化。本部は福岡市東区。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐たんだい【九州探題】キウシウ‥

室町幕府が九州を統制するために博多に置いた軍事・行政上の職。1336年(建武3)足利尊氏が九州から東上する時、一色範氏をこれに任じたのに始まる。南北朝内乱末期、今川貞世(了俊)が探題となって幕府機関としての権威が高まったが、応仁の乱以降は有名無実化した。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐ちほう【九州地方】キウシウ‥ハウ

九州1と壱岐・対馬・南西諸島から成る区域。

九州地方の主な川・湖

②中国、禹の時、洪水を治めて開いたとされる冀・兗えん・青・徐・揚・予・荊・梁・雍の九つの地域(書経禹貢)。「爾雅」「周礼」の九州は若干の異同がある。

⇒きゅうしゅう‐げいじゅつ‐こうか‐だいがく【九州芸術工科大学】

⇒きゅうしゅう‐こうぎょう‐だいがく【九州工業大学】

⇒きゅうしゅう‐こくりつ‐はくぶつかん【九州国立博物館】

⇒きゅうしゅう‐さんち【九州山地】

⇒きゅうしゅう‐じどうしゃどう【九州自動車道】

⇒きゅうしゅう‐しんかんせん【九州新幹線】

⇒きゅうしゅう‐だいがく【九州大学】

⇒きゅうしゅう‐たんだい【九州探題】

⇒きゅうしゅう‐ちほう【九州地方】

⇒きゅうしゅう‐へいてい【九州平定】

⇒きゅうしゅう‐べん【九州弁】

きゅう‐しゅう【九秋】キウシウ

①秋季90日間の称。

②(画題)

㋐秋花9種を取り合わせての称。桂花けいか・芙蓉ふよう・秋海棠しゅうかいどう・紺菊こんぎく・紅蓼べにたで・剪秋羅せんのう・月艸つきくさ・瞿麦なでしこ・雁来紅はげいとう。

㋑秋にちなむ風物9種を取り合わせての称。秋山・秋樹・秋境・秋琴・秋蝶・秋塘・秋笛・秋燕・秋城。

きゅう‐しゅう【仇讐】キウシウ

かたき。恨みのある相手。

きゅう‐しゅう【旧習】キウシフ

ふるいならわし。昔からの習慣。旧慣。「―になずむ」

きゅう‐しゅう【吸収】キフシウ

①外部にあるものを内部に吸いとること。自分のものとして取り入れること。「水分をよく―する布」「知識を―する」

②〔理〕音波・電磁波・電子線あるいはその他の粒子線が物体や空気中を通過する際、そのエネルギーや粒子の一部が失われること。

③〔生〕

㋐生体が細胞膜などを通して物質をとり入れること。

㋑動物で、消化された食物が消化管壁を通して、血管またはリンパ管中に入る現象。高等動物では主に小腸で行われる。

⇒きゅうしゅう‐がっぺい【吸収合併】

⇒きゅうしゅう‐スペクトル【吸収スペクトル】

⇒きゅうしゅう‐せんりょう【吸収線量】

⇒きゅうしゅう‐どうりょくけい【吸収動力計】

⇒きゅうしゅうふりょう‐しょうこうぐん【吸収不良症候群】

⇒きゅうしゅう‐ぶんかつ【吸収分割】

きゅう‐しゅう【急襲】キフシフ

不意をついて急に相手におそいかかること。「アジトを―する」

きゅうしゅう‐がっぺい【吸収合併】キフシウ‥

会社の合併の方式の一つ。当事会社の一会社が存続し、他の会社が消滅し、消滅会社の権利義務が存続会社に包括承継されるもの。併呑合併。→新設合併。

⇒きゅう‐しゅう【吸収】

きゅうしゅう‐げいじゅつ‐こうか‐だいがく【九州芸術工科大学】キウシウ‥クワ‥

もと国立大学の一つ。1968年設立。2003年九州大学と統合。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐こうぎょう‐だいがく【九州工業大学】キウシウ‥ゲフ‥

国立大学法人の一つ。前身は1907年(明治40)創立の私立明治専門学校。21年(大正10)官立移管。44年明治工業専門学校と改称。49年現名の新制大学となる。2004年法人化。本部は北九州市戸畑区。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐こくりつ‐はくぶつかん【九州国立博物館】キウシウ‥クワン

国立博物館の一つ。2005年開館。福岡県太宰府市。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐さんち【九州山地】キウシウ‥

九州1の脊梁山地。臼杵から八代に至る中央構造線の南側、壮年期の険しい山地。西南日本外帯山地の一部をなす。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐じどうしゃどう【九州自動車道】キウシウ‥ダウ

北九州市より佐賀県東端・福岡県南西部・熊本県を縦断し、宮崎県西端を経て鹿児島市に至る高速道路。全長346.4キロメートル。法定路線名、九州縦貫自動車道鹿児島線。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐しんかんせん【九州新幹線】キウシウ‥

「新幹線」参照。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐スペクトル【吸収スペクトル】キフシウ‥

光や電磁波が物質を通って得られたスペクトルで、物質に特有の波長領域が吸収されて欠けるか弱められるかしたもの。化学分析や天体の物質組成などを調べるために重要。暗線。

⇒きゅう‐しゅう【吸収】

きゅうしゅう‐せんりょう【吸収線量】キフシウ‥リヤウ

物質1キログラム当りの吸収される放射線のエネルギー量。単位はグレイ(Gy)、またはその100分の1のラド(rad)。

⇒きゅう‐しゅう【吸収】

きゅうしゅう‐だいがく【九州大学】キウシウ‥

国立大学法人の一つ。前身は1910年(明治43)創立の九州帝国大学。翌年京都帝大福岡医大を併合。49年旧制の福岡高校・久留米工専等を合わせて新制の九州大学となる。2003年九州芸術工科大学を統合。04年法人化。本部は福岡市東区。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐たんだい【九州探題】キウシウ‥

室町幕府が九州を統制するために博多に置いた軍事・行政上の職。1336年(建武3)足利尊氏が九州から東上する時、一色範氏をこれに任じたのに始まる。南北朝内乱末期、今川貞世(了俊)が探題となって幕府機関としての権威が高まったが、応仁の乱以降は有名無実化した。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐ちほう【九州地方】キウシウ‥ハウ

九州1と壱岐・対馬・南西諸島から成る区域。

九州地方の主な川・湖

九州地方の主な山

九州地方の主な山

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐どうりょくけい【吸収動力計】キフシウ‥

原動機の出力を、摩擦その他の方法で吸収して測る動力計。

⇒きゅう‐しゅう【吸収】

きゅうじゅうはちねん‐の‐せだい【九八年の世代】キウジフ‥

(generación del 98 スペイン)1898年の米西戦争における敗北を機に、荒廃した祖国の再建を志したスペインの文化人グループ。思想家のウナムーノ・アリソン・バロッハ、詩人のアントニオ=マチャードら。

きゅうしゅうふりょう‐しょうこうぐん【吸収不良症候群】キフシウ‥リヤウシヤウ‥

腸管からの栄養素の消化吸収が低下する現象。多くは胃や腸の切除、胆汁・膵液の分泌減少による。消化は良いが吸収能力が低下しているもののみをいうこともある。吸収不全症候群。

⇒きゅう‐しゅう【吸収】

きゅうしゅう‐ぶんかつ【吸収分割】キフシウ‥

会社が、事業に関して有する権利義務の全部または一部を他の会社に承継させること。

⇒きゅう‐しゅう【吸収】

きゅうしゅう‐へいてい【九州平定】キウシウ‥

豊臣秀吉が1587年(天正15)に全国統一の一環として九州の島津氏を破った戦い。九州征伐。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐べん【九州弁】キウシウ‥

九州地方で用いる方言。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅ‐ぎょうぎ【鳩首凝議】キウ‥

人々が顔をつき合わせて評議をこらすこと。

⇒きゅう‐しゅ【鳩首】

きゅう‐しゅつ【救出】キウ‥

生命の危険にさらされている状態から救い出すこと。助け出すこと。「遭難者を―する」

きゅう‐じゅつ【弓術】

弓で矢を射る術。古代より射芸として行われ、中世には逸見へんみ流・小笠原流・日置へき流・吉田流などの流派が出現、近世には通し矢が人気を集めた。明治以後は武道の一種として「弓道」の名で普及。射術。

きゅう‐じゅつ【灸術】キウ‥

⇒きゅう(灸)

きゅう‐じゅつ【救恤】キウ‥

(「恤」はめぐむ意)困窮者・罹災者などを救い恵むこと。

⇒きゅうじゅつ‐きん【救恤金】

きゅうじゅつ‐きん【救恤金】キウ‥

救恤のための寄付金。

⇒きゅう‐じゅつ【救恤】

きゅう‐しゅん【九春】キウ‥

春季90日間の称。

きゅう‐しゅん【急峻】キフ‥

非常にけわしいこと。また、そういう所。「―な山道」

きゅう‐しょ【灸所】キウ‥

①灸をすえる所。灸点。

②灸をすえた所。灸のあと。

きゅう‐しょ【急所】キフ‥

①身体の中で、そこを害すると生命にかかわる大事な所。「―を蹴られる」「幸い弾は―をはずれた」

②物事の要所。「―を押さえる」

③寝殿造の休憩室・便所。休所。

きゅう‐しょ【急書】キフ‥

急ぎの手紙。急信。

きゅう‐しょ【給所】キフ‥

給地。領地。

きゅう‐じょ【宮女】‥ヂヨ

宮中に仕える女。女官。宮人。

きゅう‐じょ【救助】キウ‥

救い助けること。「おぼれた人を―する」

⇒きゅうじょ‐あみ【救助網】

⇒きゅうじょ‐じゅう【救助銃】

⇒きゅうじょ‐ばしご【救助梯子】

⇒きゅうじょ‐ぶくろ【救助袋】

⇒きゅうじょ‐まい【救助米】

⇒きゅうじょ‐まく【救助幕】

⇒きゅうじょ‐りょう【救助料】

きゅう‐じょ【給助】キフ‥

金品を与えて助けること。めぐみ。ほどこし。

きゅう‐じょ【翕如】キフ‥

音楽の音律などのよく合うさま。太平記39「―たる声の中に」

ぎゅう‐じょ【牛女】ギウヂヨ

牽牛けんぎゅう星と織女しょくじょ星。

きゅうじょ‐あみ【救助網】キウ‥

路面電車などの前方ないし車体前部の下に取り付け、人畜が轢ひかれるのを防ぐ金網。

⇒きゅう‐じょ【救助】

きゅう‐しょう【九章】キウシヤウ

①周代、天子の冕服べんぷくに表された9種の模様。竜・山・華虫・火・宗彝そうい(以上、衣)・藻・粉米・黼ふ・黻ふつ(以上、裳)の総称。

②古代の9種の旗じるし。

③「楚辞」の篇名。

きゅう‐しょう【九霄】キウセウ

天の最も高い所。九天。

きゅう‐しょう【旧称】キウ‥

以前の称呼。もとの呼び名。

きゅう‐しょう【旧章】キウシヤウ

古くからのおきて。先王の定めた礼楽・刑政など。旧法。旧典。

きゅう‐しょう【休祥】キウシヤウ

(「休」はめでたい意)めでたいことのしるし。めでたい前兆。吉兆。

きゅう‐しょう【求償】キウシヤウ

賠償または償還を求めること。

⇒きゅうしょう‐けん【求償権】

⇒きゅうしょう‐ぼうえき【求償貿易】

きゅう‐しょう【急症】キフシヤウ

急激に起こる症状。急病。

きゅう‐しょう【宮相】‥シヤウ

宮内くない大臣の俗称。

きゅう‐じょう【弓状】‥ジヤウ

弓のようなかたち。ゆみなり。弓形。

きゅう‐じょう【旧情】キウジヤウ

ふるくからいだいている気持。昔のよしみ。「―忘じがたし」

⇒旧情を温める

きゅう‐じょう【休場】キウヂヤウ

①興行場などが休業すること。

②競技者や俳優などが休んで出場しないこと。「横綱が―する」

きゅう‐じょう【臼状】キウジヤウ

臼うすのようなかたち。

⇒きゅうじょう‐かざん【臼状火山】

きゅう‐じょう【宮城】‥ジヤウ

①天皇の平常の居所。東京遷都後、江戸城を皇居と定めて東京城と称し、1888年(明治21)旧西の丸に宮殿を新築完成するとともに宮城と改称。現在は皇居と称する。皇城。

②古代、皇居とその周囲の諸官庁などを配置した一郭の称。→大内裏だいだいり。

⇒きゅうじょう‐じゅうにもん【宮城十二門】

きゅう‐じょう【球状】キウジヤウ

たまのような形。球形。

⇒きゅうじょう‐せいだん【球状星団】

⇒きゅうじょう‐せんしゅ【球状船首】

きゅう‐じょう【球場】キウヂヤウ

野球場。野球の競技場。

きゅう‐じょう【鳩杖】キウヂヤウ

⇒はとのつえ

きゅう‐じょう【窮状】‥ジヤウ

困り果てている状態。「―を訴える」

きゅうじょう‐かざん【臼状火山】キウジヤウクワ‥

〔地〕(→)砕屑丘さいせつきゅうに同じ。

⇒きゅう‐じょう【臼状】

きゅう‐しょうがつ【旧正月】キウシヤウグワツ

旧暦の正月。〈[季]春〉

きゅうしょう‐けん【求償権】キウシヤウ‥

〔法〕弁済その他自己の出捐しゅつえんをもって他人の債務を弁済した者がその他人に対して有する償還請求権。自己の負担部分を超えて弁済した連帯債務者も他の連帯債務者に対してこの権利を有する。

⇒きゅう‐しょう【求償】

きゅうしょうさんじゅつ【九章算術】キウシヤウ‥

中国の数学書。現存のものは263年、劉徽りゅうき編。正・負の数、連立1次方程式の解法、等差・等比級数などを論じ、円周率の近似値を与え、鈎股弦こうこげんの定理を説明。

きゅうじょう‐じゅうにもん【宮城十二門】‥ジヤウジフ‥

古代の大内裏の四面の門。→十二門

⇒きゅう‐じょう【宮城】

きゅうじょう‐せいだん【球状星団】キウジヤウ‥

(globular clusters)10万から100万個の恒星が、直径100光年ほどの大きさに密集している星団。銀河系では百数十個見つかっている。↔散開星団。

M3

提供:東京大学理学部木曽観測所

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐どうりょくけい【吸収動力計】キフシウ‥

原動機の出力を、摩擦その他の方法で吸収して測る動力計。

⇒きゅう‐しゅう【吸収】

きゅうじゅうはちねん‐の‐せだい【九八年の世代】キウジフ‥

(generación del 98 スペイン)1898年の米西戦争における敗北を機に、荒廃した祖国の再建を志したスペインの文化人グループ。思想家のウナムーノ・アリソン・バロッハ、詩人のアントニオ=マチャードら。

きゅうしゅうふりょう‐しょうこうぐん【吸収不良症候群】キフシウ‥リヤウシヤウ‥

腸管からの栄養素の消化吸収が低下する現象。多くは胃や腸の切除、胆汁・膵液の分泌減少による。消化は良いが吸収能力が低下しているもののみをいうこともある。吸収不全症候群。

⇒きゅう‐しゅう【吸収】

きゅうしゅう‐ぶんかつ【吸収分割】キフシウ‥

会社が、事業に関して有する権利義務の全部または一部を他の会社に承継させること。

⇒きゅう‐しゅう【吸収】

きゅうしゅう‐へいてい【九州平定】キウシウ‥

豊臣秀吉が1587年(天正15)に全国統一の一環として九州の島津氏を破った戦い。九州征伐。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐べん【九州弁】キウシウ‥

九州地方で用いる方言。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅ‐ぎょうぎ【鳩首凝議】キウ‥

人々が顔をつき合わせて評議をこらすこと。

⇒きゅう‐しゅ【鳩首】

きゅう‐しゅつ【救出】キウ‥

生命の危険にさらされている状態から救い出すこと。助け出すこと。「遭難者を―する」

きゅう‐じゅつ【弓術】

弓で矢を射る術。古代より射芸として行われ、中世には逸見へんみ流・小笠原流・日置へき流・吉田流などの流派が出現、近世には通し矢が人気を集めた。明治以後は武道の一種として「弓道」の名で普及。射術。

きゅう‐じゅつ【灸術】キウ‥

⇒きゅう(灸)

きゅう‐じゅつ【救恤】キウ‥

(「恤」はめぐむ意)困窮者・罹災者などを救い恵むこと。

⇒きゅうじゅつ‐きん【救恤金】

きゅうじゅつ‐きん【救恤金】キウ‥

救恤のための寄付金。

⇒きゅう‐じゅつ【救恤】

きゅう‐しゅん【九春】キウ‥

春季90日間の称。

きゅう‐しゅん【急峻】キフ‥

非常にけわしいこと。また、そういう所。「―な山道」

きゅう‐しょ【灸所】キウ‥

①灸をすえる所。灸点。

②灸をすえた所。灸のあと。

きゅう‐しょ【急所】キフ‥

①身体の中で、そこを害すると生命にかかわる大事な所。「―を蹴られる」「幸い弾は―をはずれた」

②物事の要所。「―を押さえる」

③寝殿造の休憩室・便所。休所。

きゅう‐しょ【急書】キフ‥

急ぎの手紙。急信。

きゅう‐しょ【給所】キフ‥

給地。領地。

きゅう‐じょ【宮女】‥ヂヨ

宮中に仕える女。女官。宮人。

きゅう‐じょ【救助】キウ‥

救い助けること。「おぼれた人を―する」

⇒きゅうじょ‐あみ【救助網】

⇒きゅうじょ‐じゅう【救助銃】

⇒きゅうじょ‐ばしご【救助梯子】

⇒きゅうじょ‐ぶくろ【救助袋】

⇒きゅうじょ‐まい【救助米】

⇒きゅうじょ‐まく【救助幕】

⇒きゅうじょ‐りょう【救助料】

きゅう‐じょ【給助】キフ‥

金品を与えて助けること。めぐみ。ほどこし。

きゅう‐じょ【翕如】キフ‥

音楽の音律などのよく合うさま。太平記39「―たる声の中に」

ぎゅう‐じょ【牛女】ギウヂヨ

牽牛けんぎゅう星と織女しょくじょ星。

きゅうじょ‐あみ【救助網】キウ‥

路面電車などの前方ないし車体前部の下に取り付け、人畜が轢ひかれるのを防ぐ金網。

⇒きゅう‐じょ【救助】

きゅう‐しょう【九章】キウシヤウ

①周代、天子の冕服べんぷくに表された9種の模様。竜・山・華虫・火・宗彝そうい(以上、衣)・藻・粉米・黼ふ・黻ふつ(以上、裳)の総称。

②古代の9種の旗じるし。

③「楚辞」の篇名。

きゅう‐しょう【九霄】キウセウ

天の最も高い所。九天。

きゅう‐しょう【旧称】キウ‥

以前の称呼。もとの呼び名。

きゅう‐しょう【旧章】キウシヤウ

古くからのおきて。先王の定めた礼楽・刑政など。旧法。旧典。

きゅう‐しょう【休祥】キウシヤウ

(「休」はめでたい意)めでたいことのしるし。めでたい前兆。吉兆。

きゅう‐しょう【求償】キウシヤウ

賠償または償還を求めること。

⇒きゅうしょう‐けん【求償権】

⇒きゅうしょう‐ぼうえき【求償貿易】

きゅう‐しょう【急症】キフシヤウ

急激に起こる症状。急病。

きゅう‐しょう【宮相】‥シヤウ

宮内くない大臣の俗称。

きゅう‐じょう【弓状】‥ジヤウ

弓のようなかたち。ゆみなり。弓形。

きゅう‐じょう【旧情】キウジヤウ

ふるくからいだいている気持。昔のよしみ。「―忘じがたし」

⇒旧情を温める

きゅう‐じょう【休場】キウヂヤウ

①興行場などが休業すること。

②競技者や俳優などが休んで出場しないこと。「横綱が―する」

きゅう‐じょう【臼状】キウジヤウ

臼うすのようなかたち。

⇒きゅうじょう‐かざん【臼状火山】

きゅう‐じょう【宮城】‥ジヤウ

①天皇の平常の居所。東京遷都後、江戸城を皇居と定めて東京城と称し、1888年(明治21)旧西の丸に宮殿を新築完成するとともに宮城と改称。現在は皇居と称する。皇城。

②古代、皇居とその周囲の諸官庁などを配置した一郭の称。→大内裏だいだいり。

⇒きゅうじょう‐じゅうにもん【宮城十二門】

きゅう‐じょう【球状】キウジヤウ

たまのような形。球形。

⇒きゅうじょう‐せいだん【球状星団】

⇒きゅうじょう‐せんしゅ【球状船首】

きゅう‐じょう【球場】キウヂヤウ

野球場。野球の競技場。

きゅう‐じょう【鳩杖】キウヂヤウ

⇒はとのつえ

きゅう‐じょう【窮状】‥ジヤウ

困り果てている状態。「―を訴える」

きゅうじょう‐かざん【臼状火山】キウジヤウクワ‥

〔地〕(→)砕屑丘さいせつきゅうに同じ。

⇒きゅう‐じょう【臼状】

きゅう‐しょうがつ【旧正月】キウシヤウグワツ

旧暦の正月。〈[季]春〉

きゅうしょう‐けん【求償権】キウシヤウ‥

〔法〕弁済その他自己の出捐しゅつえんをもって他人の債務を弁済した者がその他人に対して有する償還請求権。自己の負担部分を超えて弁済した連帯債務者も他の連帯債務者に対してこの権利を有する。

⇒きゅう‐しょう【求償】

きゅうしょうさんじゅつ【九章算術】キウシヤウ‥

中国の数学書。現存のものは263年、劉徽りゅうき編。正・負の数、連立1次方程式の解法、等差・等比級数などを論じ、円周率の近似値を与え、鈎股弦こうこげんの定理を説明。

きゅうじょう‐じゅうにもん【宮城十二門】‥ジヤウジフ‥

古代の大内裏の四面の門。→十二門

⇒きゅう‐じょう【宮城】

きゅうじょう‐せいだん【球状星団】キウジヤウ‥

(globular clusters)10万から100万個の恒星が、直径100光年ほどの大きさに密集している星団。銀河系では百数十個見つかっている。↔散開星団。

M3

提供:東京大学理学部木曽観測所

オメガ星団

撮影:及川聖彦

オメガ星団

撮影:及川聖彦

M5

撮影:Anglo-Australian Observatory,photograph by David Malin

M5

撮影:Anglo-Australian Observatory,photograph by David Malin

⇒きゅう‐じょう【球状】

きゅうじょう‐せんしゅ【球状船首】キウジヤウ‥

造波抵抗を減らすために考案された特殊な形状の船首。水面下船首に球状の突起を設ける。

⇒きゅう‐じょう【球状】

きゅうしょう‐たい【球晶体】キウシヤウ‥

細胞内の顆粒の一つ。

①ダリア・ゴボウなどの根やキクイモの塊茎などの細胞内にあるイヌリン(多糖類の一種)の美しい球形の結晶。

②細胞内の糊粉粒(蛋白質の粒)の中にある小さな球状の結晶。光を強く屈折する。

きゅうしょう‐ぼうえき【求償貿易】キウシヤウ‥

(→)バーター‐システムに同じ。

⇒きゅう‐しょう【求償】

きゆうしょうらん【嬉遊笑覧】‥イウセウ‥

江戸後期の類書。喜多村信節のぶよ著。12巻、付録1巻。文政13年(1830)自序。部類を分け、和漢の書から特に近世の風俗習慣や歌舞音曲に関する事物を集めて叙述・考証したもの。

⇒きゅう‐じょう【球状】

きゅうじょう‐せんしゅ【球状船首】キウジヤウ‥

造波抵抗を減らすために考案された特殊な形状の船首。水面下船首に球状の突起を設ける。

⇒きゅう‐じょう【球状】

きゅうしょう‐たい【球晶体】キウシヤウ‥

細胞内の顆粒の一つ。

①ダリア・ゴボウなどの根やキクイモの塊茎などの細胞内にあるイヌリン(多糖類の一種)の美しい球形の結晶。

②細胞内の糊粉粒(蛋白質の粒)の中にある小さな球状の結晶。光を強く屈折する。

きゅうしょう‐ぼうえき【求償貿易】キウシヤウ‥

(→)バーター‐システムに同じ。

⇒きゅう‐しょう【求償】

きゆうしょうらん【嬉遊笑覧】‥イウセウ‥

江戸後期の類書。喜多村信節のぶよ著。12巻、付録1巻。文政13年(1830)自序。部類を分け、和漢の書から特に近世の風俗習慣や歌舞音曲に関する事物を集めて叙述・考証したもの。

⇒きゅう‐し【休止】

きゅう‐しゃ【急斜】キフ‥

急な傾斜。「―面」↔緩斜

きゅう‐しゃ【柩車】キウ‥

ひつぎを乗せる車。霊柩車。

きゅう‐しゃ【厩舎】キウ‥

牛馬などを飼う小屋。うまや。

きゅう‐しゃ【鳩舎】キウ‥

ハトを飼う小屋。

ぎゅう‐しゃ【牛車】ギウ‥

①牛のひく車。うしぐるま。

②⇒ぎっしゃ

ぎゅう‐しゃ【牛舎】ギウ‥

うしごや。

きゅう‐しゃく【九錫】キウ‥

昔、中国で、天子が寵遇する顕臣に特殊の盛典として与えた9種の品。すなわち車馬・衣服・楽器・朱戸(門戸)・納陛のうへい(階段)・虎賁こほん(勇士)・弓矢・鈇鉞ふえつ・秬鬯きょちょう(酒)。きゅうせき。

きゅう‐しゃめん【急斜面】キフ‥

傾斜の急な斜面。

きゅう‐しゅ【旧主】キウ‥

以前に仕えた主人・主君。

きゅう‐しゅ【球種】キウ‥

野球で、カーブ・シュートなど投球の種類。

きゅう‐しゅ【給主】キフ‥

荘園制で、給地・給名きゅうみょうを与えられた者。太平記12「所領一所に四五人の―付いて」

きゅう‐しゅ【鳩首】キウ‥

(「鳩」は集める意)人々が集まって相談すること。

⇒きゅうしゅ‐ぎょうぎ【鳩首凝議】

きゅうじゅ【久寿】キウ‥

[抱朴子]平安後期、近衛・後白河天皇朝の年号。仁平4年10月28日(1154年12月4日)改元、久寿3年4月27日(1156年5月18日)保元に改元。

きゅうしゅう【九州】キウシウ

①西海道の九つの国。筑前・筑後・肥前・肥後・豊前ぶぜん・豊後ぶんご・日向ひゅうが・大隅・薩摩の総称。現在は福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島の7県の総称。沖縄を含めていう場合もある。→鎮西。

九州地方の主な山

⇒きゅう‐し【休止】

きゅう‐しゃ【急斜】キフ‥

急な傾斜。「―面」↔緩斜

きゅう‐しゃ【柩車】キウ‥

ひつぎを乗せる車。霊柩車。

きゅう‐しゃ【厩舎】キウ‥

牛馬などを飼う小屋。うまや。

きゅう‐しゃ【鳩舎】キウ‥

ハトを飼う小屋。

ぎゅう‐しゃ【牛車】ギウ‥

①牛のひく車。うしぐるま。

②⇒ぎっしゃ

ぎゅう‐しゃ【牛舎】ギウ‥

うしごや。

きゅう‐しゃく【九錫】キウ‥

昔、中国で、天子が寵遇する顕臣に特殊の盛典として与えた9種の品。すなわち車馬・衣服・楽器・朱戸(門戸)・納陛のうへい(階段)・虎賁こほん(勇士)・弓矢・鈇鉞ふえつ・秬鬯きょちょう(酒)。きゅうせき。

きゅう‐しゃめん【急斜面】キフ‥

傾斜の急な斜面。

きゅう‐しゅ【旧主】キウ‥

以前に仕えた主人・主君。

きゅう‐しゅ【球種】キウ‥

野球で、カーブ・シュートなど投球の種類。

きゅう‐しゅ【給主】キフ‥

荘園制で、給地・給名きゅうみょうを与えられた者。太平記12「所領一所に四五人の―付いて」

きゅう‐しゅ【鳩首】キウ‥

(「鳩」は集める意)人々が集まって相談すること。

⇒きゅうしゅ‐ぎょうぎ【鳩首凝議】

きゅうじゅ【久寿】キウ‥

[抱朴子]平安後期、近衛・後白河天皇朝の年号。仁平4年10月28日(1154年12月4日)改元、久寿3年4月27日(1156年5月18日)保元に改元。

きゅうしゅう【九州】キウシウ

①西海道の九つの国。筑前・筑後・肥前・肥後・豊前ぶぜん・豊後ぶんご・日向ひゅうが・大隅・薩摩の総称。現在は福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島の7県の総称。沖縄を含めていう場合もある。→鎮西。

九州地方の主な山

九州地方の主な川・湖

九州地方の主な川・湖

②中国、禹の時、洪水を治めて開いたとされる冀・兗えん・青・徐・揚・予・荊・梁・雍の九つの地域(書経禹貢)。「爾雅」「周礼」の九州は若干の異同がある。

⇒きゅうしゅう‐げいじゅつ‐こうか‐だいがく【九州芸術工科大学】

⇒きゅうしゅう‐こうぎょう‐だいがく【九州工業大学】

⇒きゅうしゅう‐こくりつ‐はくぶつかん【九州国立博物館】

⇒きゅうしゅう‐さんち【九州山地】

⇒きゅうしゅう‐じどうしゃどう【九州自動車道】

⇒きゅうしゅう‐しんかんせん【九州新幹線】

⇒きゅうしゅう‐だいがく【九州大学】

⇒きゅうしゅう‐たんだい【九州探題】

⇒きゅうしゅう‐ちほう【九州地方】

⇒きゅうしゅう‐へいてい【九州平定】

⇒きゅうしゅう‐べん【九州弁】

きゅう‐しゅう【九秋】キウシウ

①秋季90日間の称。

②(画題)

㋐秋花9種を取り合わせての称。桂花けいか・芙蓉ふよう・秋海棠しゅうかいどう・紺菊こんぎく・紅蓼べにたで・剪秋羅せんのう・月艸つきくさ・瞿麦なでしこ・雁来紅はげいとう。

㋑秋にちなむ風物9種を取り合わせての称。秋山・秋樹・秋境・秋琴・秋蝶・秋塘・秋笛・秋燕・秋城。

きゅう‐しゅう【仇讐】キウシウ

かたき。恨みのある相手。

きゅう‐しゅう【旧習】キウシフ

ふるいならわし。昔からの習慣。旧慣。「―になずむ」

きゅう‐しゅう【吸収】キフシウ

①外部にあるものを内部に吸いとること。自分のものとして取り入れること。「水分をよく―する布」「知識を―する」

②〔理〕音波・電磁波・電子線あるいはその他の粒子線が物体や空気中を通過する際、そのエネルギーや粒子の一部が失われること。

③〔生〕

㋐生体が細胞膜などを通して物質をとり入れること。

㋑動物で、消化された食物が消化管壁を通して、血管またはリンパ管中に入る現象。高等動物では主に小腸で行われる。

⇒きゅうしゅう‐がっぺい【吸収合併】

⇒きゅうしゅう‐スペクトル【吸収スペクトル】

⇒きゅうしゅう‐せんりょう【吸収線量】

⇒きゅうしゅう‐どうりょくけい【吸収動力計】

⇒きゅうしゅうふりょう‐しょうこうぐん【吸収不良症候群】

⇒きゅうしゅう‐ぶんかつ【吸収分割】

きゅう‐しゅう【急襲】キフシフ

不意をついて急に相手におそいかかること。「アジトを―する」

きゅうしゅう‐がっぺい【吸収合併】キフシウ‥

会社の合併の方式の一つ。当事会社の一会社が存続し、他の会社が消滅し、消滅会社の権利義務が存続会社に包括承継されるもの。併呑合併。→新設合併。

⇒きゅう‐しゅう【吸収】

きゅうしゅう‐げいじゅつ‐こうか‐だいがく【九州芸術工科大学】キウシウ‥クワ‥

もと国立大学の一つ。1968年設立。2003年九州大学と統合。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐こうぎょう‐だいがく【九州工業大学】キウシウ‥ゲフ‥

国立大学法人の一つ。前身は1907年(明治40)創立の私立明治専門学校。21年(大正10)官立移管。44年明治工業専門学校と改称。49年現名の新制大学となる。2004年法人化。本部は北九州市戸畑区。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐こくりつ‐はくぶつかん【九州国立博物館】キウシウ‥クワン

国立博物館の一つ。2005年開館。福岡県太宰府市。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐さんち【九州山地】キウシウ‥

九州1の脊梁山地。臼杵から八代に至る中央構造線の南側、壮年期の険しい山地。西南日本外帯山地の一部をなす。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐じどうしゃどう【九州自動車道】キウシウ‥ダウ

北九州市より佐賀県東端・福岡県南西部・熊本県を縦断し、宮崎県西端を経て鹿児島市に至る高速道路。全長346.4キロメートル。法定路線名、九州縦貫自動車道鹿児島線。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐しんかんせん【九州新幹線】キウシウ‥

「新幹線」参照。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐スペクトル【吸収スペクトル】キフシウ‥

光や電磁波が物質を通って得られたスペクトルで、物質に特有の波長領域が吸収されて欠けるか弱められるかしたもの。化学分析や天体の物質組成などを調べるために重要。暗線。

⇒きゅう‐しゅう【吸収】

きゅうしゅう‐せんりょう【吸収線量】キフシウ‥リヤウ

物質1キログラム当りの吸収される放射線のエネルギー量。単位はグレイ(Gy)、またはその100分の1のラド(rad)。

⇒きゅう‐しゅう【吸収】

きゅうしゅう‐だいがく【九州大学】キウシウ‥

国立大学法人の一つ。前身は1910年(明治43)創立の九州帝国大学。翌年京都帝大福岡医大を併合。49年旧制の福岡高校・久留米工専等を合わせて新制の九州大学となる。2003年九州芸術工科大学を統合。04年法人化。本部は福岡市東区。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐たんだい【九州探題】キウシウ‥

室町幕府が九州を統制するために博多に置いた軍事・行政上の職。1336年(建武3)足利尊氏が九州から東上する時、一色範氏をこれに任じたのに始まる。南北朝内乱末期、今川貞世(了俊)が探題となって幕府機関としての権威が高まったが、応仁の乱以降は有名無実化した。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐ちほう【九州地方】キウシウ‥ハウ

九州1と壱岐・対馬・南西諸島から成る区域。

九州地方の主な川・湖

②中国、禹の時、洪水を治めて開いたとされる冀・兗えん・青・徐・揚・予・荊・梁・雍の九つの地域(書経禹貢)。「爾雅」「周礼」の九州は若干の異同がある。

⇒きゅうしゅう‐げいじゅつ‐こうか‐だいがく【九州芸術工科大学】

⇒きゅうしゅう‐こうぎょう‐だいがく【九州工業大学】

⇒きゅうしゅう‐こくりつ‐はくぶつかん【九州国立博物館】

⇒きゅうしゅう‐さんち【九州山地】

⇒きゅうしゅう‐じどうしゃどう【九州自動車道】

⇒きゅうしゅう‐しんかんせん【九州新幹線】

⇒きゅうしゅう‐だいがく【九州大学】

⇒きゅうしゅう‐たんだい【九州探題】

⇒きゅうしゅう‐ちほう【九州地方】

⇒きゅうしゅう‐へいてい【九州平定】

⇒きゅうしゅう‐べん【九州弁】

きゅう‐しゅう【九秋】キウシウ

①秋季90日間の称。

②(画題)

㋐秋花9種を取り合わせての称。桂花けいか・芙蓉ふよう・秋海棠しゅうかいどう・紺菊こんぎく・紅蓼べにたで・剪秋羅せんのう・月艸つきくさ・瞿麦なでしこ・雁来紅はげいとう。

㋑秋にちなむ風物9種を取り合わせての称。秋山・秋樹・秋境・秋琴・秋蝶・秋塘・秋笛・秋燕・秋城。

きゅう‐しゅう【仇讐】キウシウ

かたき。恨みのある相手。

きゅう‐しゅう【旧習】キウシフ

ふるいならわし。昔からの習慣。旧慣。「―になずむ」

きゅう‐しゅう【吸収】キフシウ

①外部にあるものを内部に吸いとること。自分のものとして取り入れること。「水分をよく―する布」「知識を―する」

②〔理〕音波・電磁波・電子線あるいはその他の粒子線が物体や空気中を通過する際、そのエネルギーや粒子の一部が失われること。

③〔生〕

㋐生体が細胞膜などを通して物質をとり入れること。

㋑動物で、消化された食物が消化管壁を通して、血管またはリンパ管中に入る現象。高等動物では主に小腸で行われる。

⇒きゅうしゅう‐がっぺい【吸収合併】

⇒きゅうしゅう‐スペクトル【吸収スペクトル】

⇒きゅうしゅう‐せんりょう【吸収線量】

⇒きゅうしゅう‐どうりょくけい【吸収動力計】

⇒きゅうしゅうふりょう‐しょうこうぐん【吸収不良症候群】

⇒きゅうしゅう‐ぶんかつ【吸収分割】

きゅう‐しゅう【急襲】キフシフ

不意をついて急に相手におそいかかること。「アジトを―する」

きゅうしゅう‐がっぺい【吸収合併】キフシウ‥

会社の合併の方式の一つ。当事会社の一会社が存続し、他の会社が消滅し、消滅会社の権利義務が存続会社に包括承継されるもの。併呑合併。→新設合併。

⇒きゅう‐しゅう【吸収】

きゅうしゅう‐げいじゅつ‐こうか‐だいがく【九州芸術工科大学】キウシウ‥クワ‥

もと国立大学の一つ。1968年設立。2003年九州大学と統合。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐こうぎょう‐だいがく【九州工業大学】キウシウ‥ゲフ‥

国立大学法人の一つ。前身は1907年(明治40)創立の私立明治専門学校。21年(大正10)官立移管。44年明治工業専門学校と改称。49年現名の新制大学となる。2004年法人化。本部は北九州市戸畑区。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐こくりつ‐はくぶつかん【九州国立博物館】キウシウ‥クワン

国立博物館の一つ。2005年開館。福岡県太宰府市。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐さんち【九州山地】キウシウ‥

九州1の脊梁山地。臼杵から八代に至る中央構造線の南側、壮年期の険しい山地。西南日本外帯山地の一部をなす。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐じどうしゃどう【九州自動車道】キウシウ‥ダウ

北九州市より佐賀県東端・福岡県南西部・熊本県を縦断し、宮崎県西端を経て鹿児島市に至る高速道路。全長346.4キロメートル。法定路線名、九州縦貫自動車道鹿児島線。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐しんかんせん【九州新幹線】キウシウ‥

「新幹線」参照。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐スペクトル【吸収スペクトル】キフシウ‥

光や電磁波が物質を通って得られたスペクトルで、物質に特有の波長領域が吸収されて欠けるか弱められるかしたもの。化学分析や天体の物質組成などを調べるために重要。暗線。

⇒きゅう‐しゅう【吸収】

きゅうしゅう‐せんりょう【吸収線量】キフシウ‥リヤウ

物質1キログラム当りの吸収される放射線のエネルギー量。単位はグレイ(Gy)、またはその100分の1のラド(rad)。

⇒きゅう‐しゅう【吸収】

きゅうしゅう‐だいがく【九州大学】キウシウ‥

国立大学法人の一つ。前身は1910年(明治43)創立の九州帝国大学。翌年京都帝大福岡医大を併合。49年旧制の福岡高校・久留米工専等を合わせて新制の九州大学となる。2003年九州芸術工科大学を統合。04年法人化。本部は福岡市東区。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐たんだい【九州探題】キウシウ‥

室町幕府が九州を統制するために博多に置いた軍事・行政上の職。1336年(建武3)足利尊氏が九州から東上する時、一色範氏をこれに任じたのに始まる。南北朝内乱末期、今川貞世(了俊)が探題となって幕府機関としての権威が高まったが、応仁の乱以降は有名無実化した。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐ちほう【九州地方】キウシウ‥ハウ

九州1と壱岐・対馬・南西諸島から成る区域。

九州地方の主な川・湖

九州地方の主な山

九州地方の主な山

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐どうりょくけい【吸収動力計】キフシウ‥

原動機の出力を、摩擦その他の方法で吸収して測る動力計。

⇒きゅう‐しゅう【吸収】

きゅうじゅうはちねん‐の‐せだい【九八年の世代】キウジフ‥

(generación del 98 スペイン)1898年の米西戦争における敗北を機に、荒廃した祖国の再建を志したスペインの文化人グループ。思想家のウナムーノ・アリソン・バロッハ、詩人のアントニオ=マチャードら。

きゅうしゅうふりょう‐しょうこうぐん【吸収不良症候群】キフシウ‥リヤウシヤウ‥

腸管からの栄養素の消化吸収が低下する現象。多くは胃や腸の切除、胆汁・膵液の分泌減少による。消化は良いが吸収能力が低下しているもののみをいうこともある。吸収不全症候群。

⇒きゅう‐しゅう【吸収】

きゅうしゅう‐ぶんかつ【吸収分割】キフシウ‥

会社が、事業に関して有する権利義務の全部または一部を他の会社に承継させること。

⇒きゅう‐しゅう【吸収】

きゅうしゅう‐へいてい【九州平定】キウシウ‥

豊臣秀吉が1587年(天正15)に全国統一の一環として九州の島津氏を破った戦い。九州征伐。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐べん【九州弁】キウシウ‥

九州地方で用いる方言。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅ‐ぎょうぎ【鳩首凝議】キウ‥

人々が顔をつき合わせて評議をこらすこと。

⇒きゅう‐しゅ【鳩首】

きゅう‐しゅつ【救出】キウ‥

生命の危険にさらされている状態から救い出すこと。助け出すこと。「遭難者を―する」

きゅう‐じゅつ【弓術】

弓で矢を射る術。古代より射芸として行われ、中世には逸見へんみ流・小笠原流・日置へき流・吉田流などの流派が出現、近世には通し矢が人気を集めた。明治以後は武道の一種として「弓道」の名で普及。射術。

きゅう‐じゅつ【灸術】キウ‥

⇒きゅう(灸)

きゅう‐じゅつ【救恤】キウ‥

(「恤」はめぐむ意)困窮者・罹災者などを救い恵むこと。

⇒きゅうじゅつ‐きん【救恤金】

きゅうじゅつ‐きん【救恤金】キウ‥

救恤のための寄付金。

⇒きゅう‐じゅつ【救恤】

きゅう‐しゅん【九春】キウ‥

春季90日間の称。

きゅう‐しゅん【急峻】キフ‥

非常にけわしいこと。また、そういう所。「―な山道」

きゅう‐しょ【灸所】キウ‥

①灸をすえる所。灸点。

②灸をすえた所。灸のあと。

きゅう‐しょ【急所】キフ‥

①身体の中で、そこを害すると生命にかかわる大事な所。「―を蹴られる」「幸い弾は―をはずれた」

②物事の要所。「―を押さえる」

③寝殿造の休憩室・便所。休所。

きゅう‐しょ【急書】キフ‥

急ぎの手紙。急信。

きゅう‐しょ【給所】キフ‥

給地。領地。

きゅう‐じょ【宮女】‥ヂヨ

宮中に仕える女。女官。宮人。

きゅう‐じょ【救助】キウ‥

救い助けること。「おぼれた人を―する」

⇒きゅうじょ‐あみ【救助網】

⇒きゅうじょ‐じゅう【救助銃】

⇒きゅうじょ‐ばしご【救助梯子】

⇒きゅうじょ‐ぶくろ【救助袋】

⇒きゅうじょ‐まい【救助米】

⇒きゅうじょ‐まく【救助幕】

⇒きゅうじょ‐りょう【救助料】

きゅう‐じょ【給助】キフ‥

金品を与えて助けること。めぐみ。ほどこし。

きゅう‐じょ【翕如】キフ‥

音楽の音律などのよく合うさま。太平記39「―たる声の中に」

ぎゅう‐じょ【牛女】ギウヂヨ

牽牛けんぎゅう星と織女しょくじょ星。

きゅうじょ‐あみ【救助網】キウ‥

路面電車などの前方ないし車体前部の下に取り付け、人畜が轢ひかれるのを防ぐ金網。

⇒きゅう‐じょ【救助】

きゅう‐しょう【九章】キウシヤウ

①周代、天子の冕服べんぷくに表された9種の模様。竜・山・華虫・火・宗彝そうい(以上、衣)・藻・粉米・黼ふ・黻ふつ(以上、裳)の総称。

②古代の9種の旗じるし。

③「楚辞」の篇名。

きゅう‐しょう【九霄】キウセウ

天の最も高い所。九天。

きゅう‐しょう【旧称】キウ‥

以前の称呼。もとの呼び名。

きゅう‐しょう【旧章】キウシヤウ

古くからのおきて。先王の定めた礼楽・刑政など。旧法。旧典。

きゅう‐しょう【休祥】キウシヤウ

(「休」はめでたい意)めでたいことのしるし。めでたい前兆。吉兆。

きゅう‐しょう【求償】キウシヤウ

賠償または償還を求めること。

⇒きゅうしょう‐けん【求償権】

⇒きゅうしょう‐ぼうえき【求償貿易】

きゅう‐しょう【急症】キフシヤウ

急激に起こる症状。急病。

きゅう‐しょう【宮相】‥シヤウ

宮内くない大臣の俗称。

きゅう‐じょう【弓状】‥ジヤウ

弓のようなかたち。ゆみなり。弓形。

きゅう‐じょう【旧情】キウジヤウ

ふるくからいだいている気持。昔のよしみ。「―忘じがたし」

⇒旧情を温める

きゅう‐じょう【休場】キウヂヤウ

①興行場などが休業すること。

②競技者や俳優などが休んで出場しないこと。「横綱が―する」

きゅう‐じょう【臼状】キウジヤウ

臼うすのようなかたち。

⇒きゅうじょう‐かざん【臼状火山】

きゅう‐じょう【宮城】‥ジヤウ

①天皇の平常の居所。東京遷都後、江戸城を皇居と定めて東京城と称し、1888年(明治21)旧西の丸に宮殿を新築完成するとともに宮城と改称。現在は皇居と称する。皇城。

②古代、皇居とその周囲の諸官庁などを配置した一郭の称。→大内裏だいだいり。

⇒きゅうじょう‐じゅうにもん【宮城十二門】

きゅう‐じょう【球状】キウジヤウ

たまのような形。球形。

⇒きゅうじょう‐せいだん【球状星団】

⇒きゅうじょう‐せんしゅ【球状船首】

きゅう‐じょう【球場】キウヂヤウ

野球場。野球の競技場。

きゅう‐じょう【鳩杖】キウヂヤウ

⇒はとのつえ

きゅう‐じょう【窮状】‥ジヤウ

困り果てている状態。「―を訴える」

きゅうじょう‐かざん【臼状火山】キウジヤウクワ‥

〔地〕(→)砕屑丘さいせつきゅうに同じ。

⇒きゅう‐じょう【臼状】

きゅう‐しょうがつ【旧正月】キウシヤウグワツ

旧暦の正月。〈[季]春〉

きゅうしょう‐けん【求償権】キウシヤウ‥

〔法〕弁済その他自己の出捐しゅつえんをもって他人の債務を弁済した者がその他人に対して有する償還請求権。自己の負担部分を超えて弁済した連帯債務者も他の連帯債務者に対してこの権利を有する。

⇒きゅう‐しょう【求償】

きゅうしょうさんじゅつ【九章算術】キウシヤウ‥

中国の数学書。現存のものは263年、劉徽りゅうき編。正・負の数、連立1次方程式の解法、等差・等比級数などを論じ、円周率の近似値を与え、鈎股弦こうこげんの定理を説明。

きゅうじょう‐じゅうにもん【宮城十二門】‥ジヤウジフ‥

古代の大内裏の四面の門。→十二門

⇒きゅう‐じょう【宮城】

きゅうじょう‐せいだん【球状星団】キウジヤウ‥

(globular clusters)10万から100万個の恒星が、直径100光年ほどの大きさに密集している星団。銀河系では百数十個見つかっている。↔散開星団。

M3

提供:東京大学理学部木曽観測所

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐どうりょくけい【吸収動力計】キフシウ‥

原動機の出力を、摩擦その他の方法で吸収して測る動力計。

⇒きゅう‐しゅう【吸収】

きゅうじゅうはちねん‐の‐せだい【九八年の世代】キウジフ‥

(generación del 98 スペイン)1898年の米西戦争における敗北を機に、荒廃した祖国の再建を志したスペインの文化人グループ。思想家のウナムーノ・アリソン・バロッハ、詩人のアントニオ=マチャードら。

きゅうしゅうふりょう‐しょうこうぐん【吸収不良症候群】キフシウ‥リヤウシヤウ‥

腸管からの栄養素の消化吸収が低下する現象。多くは胃や腸の切除、胆汁・膵液の分泌減少による。消化は良いが吸収能力が低下しているもののみをいうこともある。吸収不全症候群。

⇒きゅう‐しゅう【吸収】

きゅうしゅう‐ぶんかつ【吸収分割】キフシウ‥

会社が、事業に関して有する権利義務の全部または一部を他の会社に承継させること。

⇒きゅう‐しゅう【吸収】

きゅうしゅう‐へいてい【九州平定】キウシウ‥

豊臣秀吉が1587年(天正15)に全国統一の一環として九州の島津氏を破った戦い。九州征伐。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐べん【九州弁】キウシウ‥

九州地方で用いる方言。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅ‐ぎょうぎ【鳩首凝議】キウ‥

人々が顔をつき合わせて評議をこらすこと。

⇒きゅう‐しゅ【鳩首】

きゅう‐しゅつ【救出】キウ‥

生命の危険にさらされている状態から救い出すこと。助け出すこと。「遭難者を―する」

きゅう‐じゅつ【弓術】

弓で矢を射る術。古代より射芸として行われ、中世には逸見へんみ流・小笠原流・日置へき流・吉田流などの流派が出現、近世には通し矢が人気を集めた。明治以後は武道の一種として「弓道」の名で普及。射術。

きゅう‐じゅつ【灸術】キウ‥

⇒きゅう(灸)

きゅう‐じゅつ【救恤】キウ‥

(「恤」はめぐむ意)困窮者・罹災者などを救い恵むこと。

⇒きゅうじゅつ‐きん【救恤金】

きゅうじゅつ‐きん【救恤金】キウ‥

救恤のための寄付金。

⇒きゅう‐じゅつ【救恤】

きゅう‐しゅん【九春】キウ‥

春季90日間の称。

きゅう‐しゅん【急峻】キフ‥

非常にけわしいこと。また、そういう所。「―な山道」

きゅう‐しょ【灸所】キウ‥

①灸をすえる所。灸点。

②灸をすえた所。灸のあと。

きゅう‐しょ【急所】キフ‥

①身体の中で、そこを害すると生命にかかわる大事な所。「―を蹴られる」「幸い弾は―をはずれた」

②物事の要所。「―を押さえる」

③寝殿造の休憩室・便所。休所。

きゅう‐しょ【急書】キフ‥

急ぎの手紙。急信。

きゅう‐しょ【給所】キフ‥

給地。領地。

きゅう‐じょ【宮女】‥ヂヨ

宮中に仕える女。女官。宮人。

きゅう‐じょ【救助】キウ‥

救い助けること。「おぼれた人を―する」

⇒きゅうじょ‐あみ【救助網】

⇒きゅうじょ‐じゅう【救助銃】

⇒きゅうじょ‐ばしご【救助梯子】

⇒きゅうじょ‐ぶくろ【救助袋】

⇒きゅうじょ‐まい【救助米】

⇒きゅうじょ‐まく【救助幕】

⇒きゅうじょ‐りょう【救助料】

きゅう‐じょ【給助】キフ‥

金品を与えて助けること。めぐみ。ほどこし。

きゅう‐じょ【翕如】キフ‥

音楽の音律などのよく合うさま。太平記39「―たる声の中に」

ぎゅう‐じょ【牛女】ギウヂヨ

牽牛けんぎゅう星と織女しょくじょ星。

きゅうじょ‐あみ【救助網】キウ‥

路面電車などの前方ないし車体前部の下に取り付け、人畜が轢ひかれるのを防ぐ金網。

⇒きゅう‐じょ【救助】

きゅう‐しょう【九章】キウシヤウ

①周代、天子の冕服べんぷくに表された9種の模様。竜・山・華虫・火・宗彝そうい(以上、衣)・藻・粉米・黼ふ・黻ふつ(以上、裳)の総称。

②古代の9種の旗じるし。

③「楚辞」の篇名。

きゅう‐しょう【九霄】キウセウ

天の最も高い所。九天。

きゅう‐しょう【旧称】キウ‥

以前の称呼。もとの呼び名。

きゅう‐しょう【旧章】キウシヤウ

古くからのおきて。先王の定めた礼楽・刑政など。旧法。旧典。

きゅう‐しょう【休祥】キウシヤウ

(「休」はめでたい意)めでたいことのしるし。めでたい前兆。吉兆。

きゅう‐しょう【求償】キウシヤウ

賠償または償還を求めること。

⇒きゅうしょう‐けん【求償権】

⇒きゅうしょう‐ぼうえき【求償貿易】

きゅう‐しょう【急症】キフシヤウ

急激に起こる症状。急病。

きゅう‐しょう【宮相】‥シヤウ

宮内くない大臣の俗称。

きゅう‐じょう【弓状】‥ジヤウ

弓のようなかたち。ゆみなり。弓形。

きゅう‐じょう【旧情】キウジヤウ

ふるくからいだいている気持。昔のよしみ。「―忘じがたし」

⇒旧情を温める

きゅう‐じょう【休場】キウヂヤウ

①興行場などが休業すること。

②競技者や俳優などが休んで出場しないこと。「横綱が―する」

きゅう‐じょう【臼状】キウジヤウ

臼うすのようなかたち。

⇒きゅうじょう‐かざん【臼状火山】

きゅう‐じょう【宮城】‥ジヤウ

①天皇の平常の居所。東京遷都後、江戸城を皇居と定めて東京城と称し、1888年(明治21)旧西の丸に宮殿を新築完成するとともに宮城と改称。現在は皇居と称する。皇城。

②古代、皇居とその周囲の諸官庁などを配置した一郭の称。→大内裏だいだいり。

⇒きゅうじょう‐じゅうにもん【宮城十二門】

きゅう‐じょう【球状】キウジヤウ

たまのような形。球形。

⇒きゅうじょう‐せいだん【球状星団】

⇒きゅうじょう‐せんしゅ【球状船首】

きゅう‐じょう【球場】キウヂヤウ

野球場。野球の競技場。

きゅう‐じょう【鳩杖】キウヂヤウ

⇒はとのつえ

きゅう‐じょう【窮状】‥ジヤウ

困り果てている状態。「―を訴える」

きゅうじょう‐かざん【臼状火山】キウジヤウクワ‥

〔地〕(→)砕屑丘さいせつきゅうに同じ。

⇒きゅう‐じょう【臼状】

きゅう‐しょうがつ【旧正月】キウシヤウグワツ

旧暦の正月。〈[季]春〉

きゅうしょう‐けん【求償権】キウシヤウ‥

〔法〕弁済その他自己の出捐しゅつえんをもって他人の債務を弁済した者がその他人に対して有する償還請求権。自己の負担部分を超えて弁済した連帯債務者も他の連帯債務者に対してこの権利を有する。

⇒きゅう‐しょう【求償】

きゅうしょうさんじゅつ【九章算術】キウシヤウ‥

中国の数学書。現存のものは263年、劉徽りゅうき編。正・負の数、連立1次方程式の解法、等差・等比級数などを論じ、円周率の近似値を与え、鈎股弦こうこげんの定理を説明。

きゅうじょう‐じゅうにもん【宮城十二門】‥ジヤウジフ‥

古代の大内裏の四面の門。→十二門

⇒きゅう‐じょう【宮城】

きゅうじょう‐せいだん【球状星団】キウジヤウ‥

(globular clusters)10万から100万個の恒星が、直径100光年ほどの大きさに密集している星団。銀河系では百数十個見つかっている。↔散開星団。

M3

提供:東京大学理学部木曽観測所

オメガ星団

撮影:及川聖彦

オメガ星団

撮影:及川聖彦

M5

撮影:Anglo-Australian Observatory,photograph by David Malin

M5

撮影:Anglo-Australian Observatory,photograph by David Malin

⇒きゅう‐じょう【球状】

きゅうじょう‐せんしゅ【球状船首】キウジヤウ‥

造波抵抗を減らすために考案された特殊な形状の船首。水面下船首に球状の突起を設ける。

⇒きゅう‐じょう【球状】

きゅうしょう‐たい【球晶体】キウシヤウ‥

細胞内の顆粒の一つ。

①ダリア・ゴボウなどの根やキクイモの塊茎などの細胞内にあるイヌリン(多糖類の一種)の美しい球形の結晶。

②細胞内の糊粉粒(蛋白質の粒)の中にある小さな球状の結晶。光を強く屈折する。

きゅうしょう‐ぼうえき【求償貿易】キウシヤウ‥

(→)バーター‐システムに同じ。

⇒きゅう‐しょう【求償】

きゆうしょうらん【嬉遊笑覧】‥イウセウ‥

江戸後期の類書。喜多村信節のぶよ著。12巻、付録1巻。文政13年(1830)自序。部類を分け、和漢の書から特に近世の風俗習慣や歌舞音曲に関する事物を集めて叙述・考証したもの。

⇒きゅう‐じょう【球状】

きゅうじょう‐せんしゅ【球状船首】キウジヤウ‥

造波抵抗を減らすために考案された特殊な形状の船首。水面下船首に球状の突起を設ける。

⇒きゅう‐じょう【球状】

きゅうしょう‐たい【球晶体】キウシヤウ‥

細胞内の顆粒の一つ。

①ダリア・ゴボウなどの根やキクイモの塊茎などの細胞内にあるイヌリン(多糖類の一種)の美しい球形の結晶。

②細胞内の糊粉粒(蛋白質の粒)の中にある小さな球状の結晶。光を強く屈折する。

きゅうしょう‐ぼうえき【求償貿易】キウシヤウ‥

(→)バーター‐システムに同じ。

⇒きゅう‐しょう【求償】

きゆうしょうらん【嬉遊笑覧】‥イウセウ‥

江戸後期の類書。喜多村信節のぶよ著。12巻、付録1巻。文政13年(1830)自序。部類を分け、和漢の書から特に近世の風俗習慣や歌舞音曲に関する事物を集めて叙述・考証したもの。

広辞苑に「九死に一生を得る」で始まるの検索結果 1-1。